§ 1. Распространение огнестрельного оружия и войско Польского королевства и Великого княжества Литовского в XV–XVI вв

§ 1. Распространение огнестрельного оружия и войско Польского королевства и Великого княжества Литовского в XV–XVI вв

Развитие военной машины Польско-литовского государства (с 1569 г. – Речи Посполитой) в конце Средневековья и начале Нового времени представляет особенный интерес с точки зрения изучения особенностей реализации характерных черт военной революции в специфических условиях Восточной и Юго-Восточной Европы. Находясь на стыке Запада и Востока, будучи самой восточной страной мира католицизма, поляки и литовцы (в особенности первые) ощущали себя форпостом цивилизации на границе с миром варваров, к которым они без тени сомнения относили не только турок и татар. Даже подданные московского государя, за которым литовцы и поляки упорно отказывались признавать царский титул и его претензии на власть над «всея Русью», и те в глазах польско-литовских католиков были схизматиками и варварами231. Это обстоятельство в немалой степени способствовало формированию к XVII веку идеологии «сарматизма», ставившей Речь Посполитую едва ли не в центр Вселенной. «Шляхта уверовала одновременно в совершенство своего государства, – пишут современные польские историки, – в свое превосходство над другими и в свой мессианизм. Считалось само собой разумеющимся, что Европа не проживет без польского зерна и может вести кровавые внутренние споры только потому, что Речь Посполитая заслоняет ее от турецкого нашествия. В XVII в. из этих представлений выросли… мифы о Польше как форпосте христианства («твердыне») и «житнице» Европы…» 232.

Не последнюю роль в становлении такого рода идеологии сыграли многочисленные и блестящие победы польско-литовского оружия, одержанные на протяжении большей части XV–XVII вв. (то, что эти победы перемежались не менее значительными катастрофами, не меняло сути дела – каждая неудача перекрывалась великолепной новой победой, заставлявшей забыть о недавних поражениях). Накопленный в многочисленных походах и сражениях опыт позволил польско-литовским военачальникам создать совершенную военную машину, обеспечившую Речи Посполитой доминирование в Восточной Европе практически на протяжении более чем полустолетия – с конца XVI по середину XVII в. Однако путь к этому оказался в силу целого комплекса политических, экономических, географических и иных причин достаточно извилистым и запутанным, а само торжество польско-литовского оружия сменилось практически при жизни одного поколения глубочайшим упадком, превратившим Речь Посполитую фактически в «проходной двор» Европы. И во многом такой печальный исход многовековых претензий Польско-литовского государства на господствующее положение в Восточной и Юго-Восточной Европе был обусловлен тем, что правящая элита Речи Посполитой не сумела завершить начатый было в последней четверти XVI – 1-й половине XVII в. переход от первой ко второй стадии военной революции.

В этой связи необходимо отметить, что среди специалистов по истории военного дела нет единого мнения относительно того, имела ли место военная революция в Восточной Европе. Как писал английский историк Р. Фрост, большинство историков исходило из того, что военное дело в этом регионе носило архаичный, примитивный характер в сравнении с Западной Европой, и потому в дебатах вокруг природы военной революции особенности развития военного дела на востоке Европы в ходе многочисленных войн практически игнорировались. В итоге, отмечал он, в изучении особенностей протекания процессов развития военного дела в Европе «…возобладало мнение Паркера (Дж. Паркера. – П.В.) о том, что «войны, имевшие место в восточной части Великой Европейской равнины, проходили под знаком упорного сопротивления военным инновациям», и потому им уделялось незначительное внимание. Сложилось мнение, что Восточная Европа, с ее военным делом, основанным на широком применении конницы, и явным недостатком современных укреплений, осталась в стороне от ключевых изменений, что составляли сердце военной революции: затмение конницы пехотой и возрастание значения крепостной войны…»233.

Однако такая точка зрения не является верной, и в этом мы согласны с мнением английского историка. Действительно, если и в самом деле полагать, что Густав II Адольф, позаимствовав у голландцев новую тактику, сумел в полной мере раскрыть ее сильные стороны в ходе Тридцатилетней войны, то для тех, кто знаком с историей Восточной Европы, не секрет, что военные реформы, осуществленные шведским королем, стали результатом не слишком удачных столкновений шведов с русскими и в особенности с поляками на рубеже XVI–XVII вв. В свою очередь, знакомство со шведским опытом оказало сильнейшее воздействие и на русских (о чем будет сказано ниже), и на поляков. Незавершенная в силу ряда причин военная реформа короля Речи Посполитой Владислава IV началась не в последнюю очередь потому, что поляки с удивлением обнаружили в ходе кампаний 1626–1629 гг., что перед ними уже не те шведы, с которыми они легко расправлялись в Ливонии в начале XVII в., да и московиты, усвоившие «уроки шведского», также представляют более серьезного противника, чем ранее.

Еще раз подчеркнем, что при непредвзятом анализе особенностей развития военного дела в Польско-литовском государстве нетрудно заметить, что изменения, имевшие место в западноевропейском военном деле начиная с XV в., довольно быстро попадали в Польшу и затем в Литву, где усваивались и приспосабливались к местным условиям. Примерно в то же время, что и в Западной Европе, польская корона перешла от созыва феодальной милиции к набору наемников-профессионалов. Затем настал черед реформ короля Стефана Батория, в результате которых была создана весьма эффективная и приспособленная к конкретным условиям Восточной Европы военная машина, прекрасно себя зарекомендовавшая в столкновениях как с русскими, татарами и османами, так и со шведами. Наконец, Владислав IV попытался продолжить курс, начатый Ягеллонами еще в середине XV в. и нацеленный на дальнейшее сближение вектора развития военного дела в Речи Посполитой с основным трендом его эволюции в Западной Европе. Другое дело, что польско-литовское общество, точнее, его правящая элита в лице магнатерии, оказалось неспособно отказаться от своих узкосословных интересов и привилегий и сохранить тем самым набранные было темпы развития военного дела. Это в конечном итоге и привело к трагедии 1772–1795 гг., когда некогда сильное и влиятельное Польско-литовское государство исчезло с политической карты мира.

Однако все это будет потом, а в середине XV в. до этого было еще очень далеко, и никто ни в Польше, ни в Литве не мог предполагать, что не пройдет и трех столетий, и все радикально переменится, и не в лучшую сторону. Что же представляли собой армии Польского королевства и Великого княжества Литовского в «их самый славный час», в канун великих перемен, в дни Грюнвальда?

В начале XV в. при всех различиях в государственном и политическом строе Великого княжества Литовского и королевства Польского устройство вооруженных сил обоих государств было схожим друг с другом. И та, и другая армия были типичной средневековой. Основу ее составляла конница, тяжелая и легкая (в Литве традиционно легкая конница имела больший вес, чем в Польше), созываемая накануне кампании из числа вассалов короля и великого князя (посполитое рушение). Крупные магнаты со своей свитой (паны хоруговные) выступали в поход под своим знаменем-хоругвью, тогда как мелкие вассалы собирались в хоругви по территориальному принципу. Собственная литовская и польская пехота была немногочисленна и серьезной роли на поле битвы не играла. Кроме того, польские короли и великие литовские князья могли созывать на случай войны иностранных наемников (из Чехии, Моравии, Силезии, позднее из Венгрии и Германии), а также вассальных татар. Однако не они определяли лицо польско-литовского войска. Вооружение и тактика польско-литовских войск в конце XIV–XV вв. находились под сильным воздействием западноевропейской военной традиции (хотя в Литве ощущалось также и восточное влияние, обусловленное тем, что литовским войскам приходилось иметь дело с более разнообразными противниками, чем полякам). Немногочисленные подразделения телохранителей короля (польские curienses) и великого князя не имели серьезного боевого значения.

Начиная со 2-й половины XV в., особенно после того, как Польше удалось в 1466 г. нанести поражение своему старому противнику, Тевтонскому ордену, и сломить его мощь, Польша и Литва, соединенные под властью династии Ягеллонов, активизировали свою внешнюю политику, особенно на южном и юго-восточном направлениях. Ягеллоны предприняли попытку закрепиться в Подунавье и Северном Причерноморье, что не могло не вызвать обострения отношений с Крымским ханством и Османской империей. На восточном осложнились отношения с растущим Российским государством, правители которого заявили о своих претензиях на оказавшиеся под властью литовских князей западно– и южнорусские земли. Череда военных конфликтов с самыми разно-образными противниками ускорила развитие вооруженных сил державы Ягеллонов и положила начало их изменению.

Естественно, что, как и в Западной Европе (и не только там), отказ от наработанных веками военных традиций в Польше и в особенности в Литве проходил с большим трудом. И в первую очередь это коснулось посполитого рушения. Военная служба традиционно рассматривалась как привилегия благородного сословия. «Только Бог наш и сабля», – убеждена была шляхта, и в этих условиях не так просто было отказаться от посполитого рушения, несмотря на то, что чем дальше, тем больше оно утрачивало свою боеспособность. Для того чтобы подвигнуть посполитое рушение на войну, нужно было соблюсти целый ряд условий. Так, француз Б. де Виженер, составивший для избранного королем Речи Посполитой Генриха Валуа записку о его королевстве, отмечал, что «…в силу своих старинных прав дворяне, которые одни среди всех сословий носят оружие в Польше, обязаны к военной службе только внутри страны и на границах, не выходя из пределов государства. Поэтому, если бы король пожелал вести их дальше, то может сделать это не иначе, как с их согласия и за особую плату…»234.

Естественно, что при такой постановке вопроса оно становилось слишком ненадежным инструментом в руках короны, намеревавшейся вести более активную внешнюю политику. Именно поэтому и Ягеллоны, и наследовавшие им короли династии Ваза сохранили этот военный институт, правда, предприняв ряд попыток реформировать его. Особенно это заметно было в Литве, где в силу большей архаичности и консервативности социально-экономических и политических отношений шляхетская милиция еще долго считалась основой вооруженных сил Великого княжества Литовского. Поэтому имеет смысл остановиться на организации посполитого рушения в Великом княжестве Литовском и попытках его реформирования с целью придания ему определенной «правильности».

Литва, менее, чем Польша, развитая в экономическом отношении, не могла позволить себе роскошь иметь значительное число наемных войск даже в военное время, и потому посполитое рушение здесь сохраняло свое значение намного дольше, чем в самой Польше235. Однако организация его долгое время оставляла желать лучшего. Как отмечал отечественный историк М.К. Любавский, «…в течение всего XV в. военная служба, отправлявшаяся в Литовско-Русском государстве с имений, не была определена и регулирована никаким общим законом. Каждое имение было обязано своею службою… сообразно установившемуся обычаю или условиям приобретения имения на земскую службу…»236.

В условиях, когда напряженность в отношениях с Московским государством постоянно росла и время от времени разряжалась войнами, а с юга Литву еще в большей степени, чем Польшу, беспокоили татары, такой порядок далее был нетерпим. Чрезвычайная ситуация настоятельно требовала реорганизации вооруженных сил. Этим и были обусловлены неоднократные попытки реформирования посполитого рушения, выразившиеся в неоднократных попытках сейма урегулировать военную службу. Еще в 1502 г. великий князь Александр Казимирович на сейме с панами радными и церковными прелатами в Новгородке постановил, что отныне всякий землевладелец обязан выступать в поход «конно, людно и оружно», выставляя с каждых 10 служб одного полностью вооруженного и экипированного конного ратника. При его преемнике Сигизмунде I Виленский сейм 1 мая 1528 г. постановил, что «…хтокольвек маеть людей свойих в ыйменьях своих, тот повинен с кождых осми служоб людей ставити пахолка на добром кони во зброе з древом, с прапором, на котором бы был панъцер, прылъбица, меч, або корд, сукня цветная, павеза и остроги две…». Помимо всадников, снаряженных «по усарьску» или по «козацьку», державцы были обязаны также выставлять и пехотинцев-драбов, вооруженных ручницами, секирами и ощепами (род дротика)237.

Решения сейма были дополнены и расширены статутом 1529 г., 2-й раздел которого был целиком и полностью посвящен вопросам организации «обороны земской». Там говорилось следующее: «Уставляем с призволенем рад наших зуполных и всих подданых, иж кождый князь и пан, и дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета зуполные маючи, часу потребы с нами и с потомки нашими або при гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу военную, колко бы коли надобе было подле уфалы земское, яко на тот час потреба будет вказывати, то ест з людей отчизных, так похожих, и з ымене так отчизного, как выслужоного, так купленого, – кроме хто бы от нас держал в заставе имене нашо, тогды тот з людей наших не будет повинен выправовати подле уфалы, которая на тот час будет уставлена, – пахолка на добром кони, чтобы конь стоял за чотыри копы грошей, а на нем панцэр, прылбица а корд, павезка а древце с прапорцом…»238.

Основные положения этого статута были повторены в статутах 1566 и 1588 гг.239, которые отличались лишь тем, что в их 2-м разделе, также целиком посвященном вопросам организации литовского войска, появился ряд статей, касающихся службы наемных солдат-жолнеров240. Таким образом, в Литве посполитое рушение оставалось основой войска вплоть до самого конца XVI в. Так, готовясь к большому походу против Ивана Грозного, король Польши и великий князь литовский Сигизмунд II Август в 1567 г. собрал посполитое рушение с литовских земель общей численностью 27 708 чел. конницы и 5588 пехотинцев-драбов241.

Однако попытка влить новое вино в старые мехи заранее была обречена на неудачу, как отмечал М.К. Любавский, хотя борьба великих литовских князей против уклонения шляхты от несения военной службы «вызвала целое систематическое законодательство о размерах военной службы с земских имений, о порядке мобилизации, о взысканиях за уклонение или неисправное отбывание воинской службы, за нарушение воинской дисциплины и т. д…», которое «…имело своей целью наивозможно полное использование военных сил, шедших с земских имений великого княжества», тем не менее разрешить проблему удовлетворительным образом так и не удалось242. Если в начале XV в. боеспособность рушения не вызывала сомнения, то не прошло и полусотни лет, как его достоинства обернулись обратной стороной. Степень сколоченности и уровень боеспособности созываемых все реже и реже шляхетских подразделений-хоругвей и собранных с бору по сосенке пеших ратников была недостаточно высокой. Невысокая дисциплинированность шляхетской милиции, ее малоподвижность из-за больших обозов, некомпетентность командования ограничивали ее использование.

К этому стоит добавить и чрезмерно долгие сроки сбора – так, созванная Сигизмундом II в 1567 г. земская рать завершила сборы слишком поздно для того, чтобы начинать кампанию, и в итоге была распущена, не совершив ничего примечательного. Одним словом, как сказали бы римляне, на которых так любили ссылаться литовские и польские писатели и публицисты той эпохи, «Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus» (в вольном переводе – «Гора родила мышь»). Наконец, не могли не вызывать обеспокоенности короны и возникавшие периодически трения между ней и шляхтой. К примеру, собранная в начале войны с тевтонцами в 1454 г. шляхта потребовала от короля Казимира Ягеллончика политических уступок. Король был вынужден подписать в Нешаве статуты, существенно ограничивавшие его власть, в том числе и в военной сфере. Нечто подобное имело место и в 1537 г., когда собранное шляхетское ополчение подняло мятеж против короны.

Конечно, иногда, к примеру, на волне патриотического подъема, как это было в годы знаменитого «Потопа» в 50-х – начале 60-х г. XVII в., шляхетская милиция могла неплохо показать себя, но для этого нужно было определенное стечение обстоятельств, которое было далеко не всегда. К примеру, литовское ополчение в годы Ливонской войны продемонстрировало свою неспособность защитить Великое княжество Литовское от московских ратей. Белорусский исследователь А. Янушкевич, анализируя результаты участия литовского посполитого рушения в войне с русскими в конце 50-х – 60-х гг. XVI в., отмечал, что «…посполитое рушение во время Инфлянтской войны 1558–1570 гг. хотя и подтвердило свой статус основной военной силы ВКЛ, однако так и не смогло обеспечить перелом в ходе боевых действий. Шляхетское ополчение являлось малоподвижной структурой, неспособной оперативно реагировать на ситуацию на военном фронте. Вызывала сомнения боеспособность шляхетства, которое за долгое время попросту разучилось воевать. Сборам посполитого рушения постоянно сопутствовали такие проблемы, как уклонение от службы, сокрытие реальных размеров почтов, грабежи со стороны жолнеров и пр…». При этом историк подчеркивал, что саботаж и нежелание воевать проявляли, как правило, не рядовая, «шереговая» шляхта, которая если и не стремилась выступать в поход, то обычно по чисто экономическим причинам – не имея средств «сесть на конь», а магнаты243.

Спустя сто лет, в 1655 г., в начале 1-й Северной войны, небоеспособность и нежелание воевать великопольского посполитого рушения позволили шведам без особых проблем взять Варшаву и оккупировать значительную часть Речи Посполитой. А ведь летом 1655 г. на шведском фронте только коронная армия насчитывала 12 418 коней и порций (около 10–11 тыс. кавалерии и пехоты), а посполитое рушение от воеводств великопольских, краковского, сандомирского, куявского, серадзского, лешицкого, мазовецкого, коцкого, поморского, мальборлского и хелминского – 33 тыс. чел.244. Однако защитить отечество от вторжения шведов шляхетская милиция оказалась неспособна. Для партизанской войны отряды шляхты еще годились, но для «правильной» войны – уже нет.

Нужно было иное решение, и долго искать его не пришлось. Королевская власть взамен ненадежного рушения решила опереться на наемные войска, отличавшиеся большей боеспособностью и боеготовностью в силу своего профессионализма. В Польше, более высокоразвитой и в экономическом, и в социальном отношениях, чем Великое княжество Литовское, переход к использованию наемной армии начался раньше и шел быстрее, чем у ее восточного соседа.

Для польской короны неэффективность посполитого рушения стала очевидна после серии неудач, которые потерпели польские войска в Тринадцатилетней войне с Тевтонским орденом (1454–1466 гг.). И хотя война в конечном итоге завершилась победой польского оружия, необходимость перемен была очевидна, и они не замедлили последовать. Посполитое рушение сохранилось, однако созывалось оно крайне редко – так, до конца XV в. оно собиралось лишь два раза, в 1474 г. для войны с венгерским королем Матвеем Корвином и в 1497 г. для похода в Молдавию245. Столь же редко созывалось оно и в XVI в. Как отмечали авторы коллективного труда «Польские военные традиции», «…посполитое рушение окончательно скомпрометировало себя во время похода в Молдавию в 1497 г. во главе с Яном Ольбрахтом… Если не считать значительной численности, доходившей в XVI в. на бумаге до 50 тыс. чел., оно уже не представляло большой ценности… Посполитое рушение как часть вооруженных сил превратилось в «последний рубеж обороны» государства, но на практике уже не играло большой роли…».

О том, что представляло собой польское посполитое рушение в конце XV в., можно судить по описанию похода 1497 г. Согласно польским хроникам, шляхетская милиция, собранная с Велико– и Малопольши, Руси и Мазовии (даже прусский гроссмейстер выставил отряд воинов), составила 80 тыс. бойцов и 40 тыс. челядинцев, а обоз – от 20 до 30 тыс. возов246. И хотя, безусловно, цифры эти преувеличены, но само соотношение комбатантов и некомбатантов и повозок к числу бойцов говорит само за себя, и явно не в пользу посполитого рушения. Для Великого княжества Литовского представление о размерах посполитого рушения дают регулярно проводившиеся «пописы» «служб». Так, попис 1528 г. дал цифру в 19 858 коней, не считая пехотинцев-драбов247.

Говоря о наемниках на службе польской короны, необходимо отметить, что практика использования наемных отрядов пехоты и конницы была известна в Польше еще с XII в., однако они долго не могли составить сколько-нибудь серьезную конкуренцию посполитому рушению248. И только начиная со 2-й половины XV в., после тяжелой Тринадцатилетней войны, ситуация стала постепенно изменяться не в пользу шляхетского ополчения. Переход к комплектованию армии преимущественно наемниками и отказ от созыва посполитого рушения в случае войны означали в известном смысле начало в Польше первой фазы военной революции, фазы постепенного накопления количественных изменений в военном деле.

Итак, с конца XV в. ядро польского войска стали составлять наемные конные и пешие роты, в организации которых можно найти черты сходства с организацией наемных войск, к примеру Англии, Италии или Франции 2-й половины XIV – 1-й половины XV в. Примечательно, что в данном случае четко прослеживается алгоритм развития военного дела Европы, отмеченный Дж. Линном, а именно, замены средневековой армии смешанного комплектования на наемное войско, причем, как отмечал историк, «хотя при том, что остатки феодальной милиции еще сохранялись и корона могла прибегнуть к ее созыву в критической ситуации, ее значение стремительно снижалось…»249.

Набор наемников осуществлялся по отработанной к тому времени в Европе схеме. Ротмистр-антрепренер, получив королевскую грамоту – «лист пшиповедны» (list przypowiedni, litterae servitii militaris)250, в котором подробнейшим образом расписывались условия службы и оплаты за нее, количество и качество вооружения, обязательства короля по возмещению ущерба, понесенного во время службы, нанимал несколько опытных воинов-«товарищей». Последние, как правило, хорошие знакомые ротмистра, должны были явиться на службу с «почтом», состоящим из нескольких коней и вооруженных «почтовых», «шереговых» или «пахоликов». «Почт» можно рассматривать как наследника средневекового рыцарского «копья», также включавшего в себя тяжеловооруженного конного воина и его свиту. Почты различались по численности бойцов – у ротмистров и хорунжих они были больше, у товарищей – меньше. К примеру, в 1471 г. в хоругви ротмистра А. Рокоссовского почт самого ротмистра имел 24 коня, у его хорунжего – 19 коней, тогда как у рядовых товарищей – от 2 до 9 коней251.

Делились наемные конные роты (позднее хоругви) на тяжеловооруженные копийничьи и легковооруженные стрелковые с той лишь разницей, что в первых соотношение тяжеловооруженных всадников к легковооруженным конным стрелкам обычно составляло 1 к 2, тогда как во вторых – 1 к 4. Так, упоминавшаяся выше копийничья хоругвь ротмистра Рокоссовского насчитывала на 32 копийника 63 стрелка, а стрелковая хоругвь ротмистра Котвича в 1498 г. – соответственно 19 и 73252. Примером такого рода грамоты может служить «лист пшиповедны», выданный 22 мая 1472 г. королем Казимиром ротмистру Яну Белому из Срочкова. В этом листе говорилось, что ротмистр со товарищи на 240 конях нанимается с сего дня на королевскую службу сроком на 1 квартал и корона обязуется выплатить ему и его роте жалованье по 10 венгерских флоринов на коня. Король обязывался возместить урон, понесенный ротмистром и его людьми во время службы, и заплатить выкуп в случае, если кто-либо из наемников окажется в неприятельском плену253.

Похожим образом были устроены и пехотные роты254, причем, что характерно для Польши и в целом для Востока, польская наемная пехота вооружалась в значительной степени метательным оружием (выделено нами. – П.В.) – сперва арбалетами и отчасти луками, а на рубеже XV–XVI вв. – и аркебузами. Пехотный «почт» в среднем имел 9 бойцов – копейщика и 8 стрелков или копейщика, щитоносца-павезьера и 7 стрелков. (Очевидно, что соответственной глубины были и боевые порядки польской пехоты того времени.) Например, ротмистр Пиотровский в 1496 г. набрал пехотную роту численностью в 20 почтов с 16 копейщиками, 6 знаменосцами, 10 павезьерами, 44 стрелками из ручниц и 128 арбалетчиками255. Таким образом, древковое оружие применялось в ограниченных масштабах и исключительно для прикрытия стрелков. Ничего похожего на глубокие и массивные колонны швейцарской пехоты или ландскнехтов в Польше конца XV – начала XVI в. мы не встретим.

Численный состав рот не был четко установлен. Так, в пехоте могли встречаться роты численностью от 20 до 100 бойцов. К примеру, в 1471 г. ротмистр Карват вышел на смотр с 356 солдатами (69 конными, 4 знаменосцами, 34 павезьерами и 249 арбалетчиками), ротмистр Владыка – с 213 солдатами (1 прапорщик, 32 павезьера, 15 бойцов с малыми павезами, 165 арбалетчиков). Всего же в 16 пеших ротах насчитывалось 98 конных воинов, 45 знаменосцев, 344 павезьера, 72 бойца с малыми павезами, 1808 арбалетчиков и 15 бойцов с ручницами. Набранные в 1479 г. на основании выданных 16 «листов пшиповедных» пешие роты имели в своем составе ~1200 пехотинцев, преимущественно стрелков, в 1496-м – 6 пеших рот насчитывали 104 почта с 99 конными воинами, 26 знаменосцами, 44 павезьерами, 625 арбалетчиками и 235 стрелками из ручниц256. Похожим образом обстояло дело и с конными хоругвями.

Нельзя сказать, что количество наемных войск, собираемых, как это было принято тогда в большинстве европейских стран, на время военных кампаний, впечатляло. Так, накануне молдавского похода короля Яна Ольбрахта на смотре в Сандомире приняло участие 12 рот пехоты с 1901 жолнером. В 1500 г. 28 рот пехоты (4000 ставок-порций) были посланы на помощь Литве, которая в это время вела войну с Москвой, в 1502 г. – туда же направились 30 пеших рот (3172 ставки), в 1538 г. гетман Я. Тарновский выступил в поход против молдавского господаря с 25 конными ротами-хоругвями (4452 коня) и 10 пешими ротами (1136 пехотинцев и 32 всадника)257.

Характерной чертой наемных коронных армий конца XV – 1-й половины XVI в. было значительное преобладание конницы над пехотой. Очевидно, что здесь сыграли свою роль как некоторое отставание польского военного дела от процессов, имевших место в ведущих военных державах Западной Европы, так и специфика самого польского общества – заставить гордого шляхтича служить в пехоте было крайне сложно. Ливонский историк Р. Гейденштейн, описавший заключительную фазу Ливонской войны, писал, что Польша имела мало пехоты потому, что «…почти вся шляхта служила в коннице и пренебрегала пешей службой, которая представляла больше труда и меньше блеска (выделено нами. – П.В.)…»258. Не менее важную роль сыграла и наметившаяся тенденция смещения центра военных усилий Польши на юг и юго-восток, где конница в силу своей маневренности и подвижности должна была сыграть более значительную роль, нежели пехота.

Схожие процессы, хотя и несколько медленнее в силу определенного отставания от Польши в развитии, происходили и в Великом княжестве Литовском. Поворотным пунктом в истории наемного литовского войска стало правление великого князя Александра Казимировича, когда в Литве впервые появились в большом количестве наемные солдаты. Уже в 1493 г., готовясь к войне с Москвой, великий князь литовский Александр направил посольство к Яну Ольбрахту и поручил его главе пану Литоверу вступить в контакты с ротмистрами и для начала набрать 300 жолнеров. После того как началась очередная московско-литовская война, с 1501 г. Александр регулярно нанимал солдат в Польше, Моравии и Силезии для войны с Москвой. Так, в 1503 г. на службе великого литовского князя находилось 1163 всадника в 173 почтах, 5952 пехотинца и 237 «коней» в 38 пеших ротах и 11 артиллеристов. Его преемник Сигизмунд I, вступив в очередную войну с Москвой, нанял 5000 наемников и впоследствии продолжил эту практику и в мирное время. В итоге, отмечал белорусский исследователь Ю.М. Бохан, имея возможность на практике сравнить боеспособность наемных рот и шляхетской милиции, литовские власти пришли к выводу о неудовлетворительной боеспособности последней и стали уделять все большее и большее внимание развитию наемного контингента в своем войске. Как писал М.К. Любавский, «…жолнеров (S?ldner) ценили не столько за количество, сколько за их качество, за то моральное действие, которое они оказывали в битвах своим искусством и стойкостью на остальное войско»259.

Отметим, что относительно небольшая численность наемных в своей основе польско-литовских армий начала XVI в. при грамотном их использовании отнюдь не была недостатком. Тому же гетману Тарновскому в 1531 г. под Обертыном хватило всего лишь 5,6 тыс. бойцов и 12 пушек для того, чтобы разгромить армию молдавского господаря Петра Рареша260, между тем 34 года назад экспедиция в Молдавию, предпринятая королем Яном Ольбрахтом против того же противника, потерпела сокрушительное поражение. Не последнюю роль в этом сыграла невысокая боеспособность шляхетской милиции. Как писал неизвестный летописец, описавший этот поход польского короля и поражение его армии, «…за то их (поляков. – П.В.) Господь Бог покарал, что были слишком своевольные войска, сами были беспечны и вред наносили большой, и гетманов своих не слушали (выделено нами. – П.В.)…»261. Так что можно с определенной уверенностью утверждать, что немногочисленность коронных наемных армий, обусловленная постоянной нехваткой денег на найм большего числа наемников, стимулировала дальнейшее развитие польского военного дела, стремление побеждать не числом, а умением. Коронные гетманы быстро пришли к выводу, что в этих условиях успех можно было ожидать только в том случае, если немногочисленные польские наемные хоругви и роты будут превосходить потенциального неприятеля в выучке, тактике и технической оснащенности. В итоге 1-я половина XVI в. стала в истории военного дела Польши временем постоянного поиска наилучшей формы организации вооруженных сил, их оснащения и приемов использования на поле боя. Поляки и литовцы, отмечал английский историк Р. Фрост, «с конца XV столетия продемонстрировали, что они способны успешно воспринять последние военные новинки из Западной Европы и приспособить их к требованиям войны на Востоке»262.

Действительно, на первый взгляд Польша и тем более Литва находились на обочине процесса развития западноевропейского военного дела, но это только на первый взгляд. Считая себя частью Европы, ее оплотом и бастионом на границе с Азией, польское общество интенсивно впитывало в себя европейские новшества, в том числе и в военной сфере. «Речь Посполитая не была страной, где делались изобретения, – отмечали современные польские историки, но она активно пользовалась всеми европейскими достижениями…»263. И высокая боеспособность наемных конных и пеших хоругвей и рот коронной армии была обусловлена, подчеркнем это еще раз, не в последнюю очередь тем, что ее солдаты и командный состав отличались высоким профессионализмом, а также постоянным совершенствованием технического уровня коронной армии, ее тактики и стратегии.

Процесс перенимания передового западноевропейского опыта военного строительства не представлял для польско-литовской военной верхушки серьезных проблем и осуществлялся по двум основным каналам. С одной стороны, новинки перенимались через общение с иностранными наемниками, которых во все возрастающем числе приглашали на службу Ягеллоны. Так, далеко не полные подсчеты показывают, что между 1506 и 1572 гг. на польско-литовской службе побывало около 11 тыс. немецких (главным образом пруссаков и ливонцев) наемников, не считая примерно 7 тыс. чехов и венгров. Только в 1557 г. коронная армия насчитывала в своих рядах 3 тыс. наемной пехоты и 2 тыс. всадников – все из Германии264. С другой стороны, многие польские и литовские магнаты и шляхтичи служили в рядах западноевропейских армий. Например, князь Михаил Глинский, перешедший на сторону московского государя Василия III, получил хорошее европейское образование, в том числе и военное, сражаясь в рядах армий Альберта Саксонского и императора Максимилиана I.

Освоение новой военной теории сопровождалось овладением и новыми технологиями и техническими новинками. Даже если Польша и отставала в военной сфере от передовых стран Западной Европы, то не намного – Тевтонский орден не позволял ей расслабиться. В полной мере это коснулось огнестрельного оружия. На вооружении орденского войска огнестрельное оружие впервые появилось в 1362 г.265. Спустя двадцать лет, в 1383 г., бомбарды появились на вооружении поляков и литовцев266, а уже в 1384 г. литовцы успешно применили артиллерию во время осады тевтонского замка Мариенвердер. В конце XIV в. тевтоны стали применять первые ручницы. Естественно, что и поляки не остались в стороне, обзаведясь аналогичным оружием у себя. Очевидно, что этот процесс был ускорен в результате знакомства поляков с техникой и тактикой гуситов, которые совершили в 1433 г. поход во владения Тевтонского ордена.

Правда, несовершенство первых образцов огнестрельного оружия и сама система комплектования коронной армии вплоть до середины XV в. в определенной степени тормозили внедрение огнестрельного оружия в повседневную практику. Польско-литовское дворянство, подобно западноевропейскому, долго предпочитало «благородное» «белое» оружие «грязному» и «подлому» огнестрельному. Однако по мере расширения использования наемных хоругвей и рот процесс внедрения огнестрельного ускорялся. Особенно хорошо это заметно было на примере эволюции состава вооружения наемных пехотных рот, состоявших преимущественно из простонародья – в пехотных ротах Тарновского в 1531 г. «плебейский элемент» оставлял 91 %267.Стрелки составляли основу роты, тогда как остальные виды пехоты лишь обеспечивали их действия в бою.

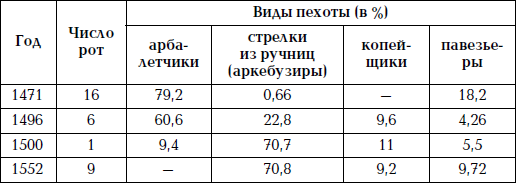

До самого конца XV в. на вооружении польско-литовских стрелков-пехотинцев численно преобладали арбалеты как более простое в обращении оружие, чем лук, и более совершенное, нежели первые образцы ручного огнестрельного оружия. Однако по мере совершенствования последнего начиная с первых же лет XVI в. арбалеты быстро вытесняются ручницами и аркебузами, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы:

Таблица 7

Изменение соотношения разных видов пехоты в наемных ротах в конце XV – 1-й половине XVI в.268

Данные этой таблицы можно дополнить конкретными примерами. Так, в 1531 г. в сражении при Обертыне в 1531 г. в 10 пеших ротах пехотинцы, вооруженные рушницами, составили 73,3 %, павезьеры – 12,1 %, копейщики 12,3 % и прапорщики 1,8 %. И такой расклад сохранился и впоследствии. Например, в инструкции ротмистрам пеших рот, составленной в 1561 г., указывалось, что при наборе солдат ротмистр должен стремиться к тому, чтобы десятки в ротах были полноценными и на 6 пахолков с аркебузами-рушницами имелось 2 воина с копьями, 1 павезьер и 1 прапорщик (вооруженный, помимо всего прочего, копьем с прапорцем). Допускалось вооружение одного из копейщиков вместо копья ручными гранатами. Павезьер, кроме щита, должен был иметь меч, топор и в качестве защитного вооружения капелину, копейщик – меч, а вместо длинного копья – ощеп или алебарду и обязательно полный «копийничий» доспех269. То, что требования артикула выполнялись на практике, косвенно свидетельствует картина неизвестного художника «Битва под Оршей», датируемая 20-ми – началом 30-х гг. XVI в. Изображенные на ней стрелки гетмана К. Острожского построены в 4 шеренги, причем 1-я шеренга вооружена длинными пиками, за ними стоят павезьеры, а 3-я и 4-я шеренги были вооружены аркебузами. Примечательно, что все пехотинцы были защищены шлемами типа «салад», а первая шеренга – полным доспехом по типу швейцарских пикинеров первых шеренг баталии.

Таким образом, к середине XVI в. польская наемная пехота была перевооружена с луков и арбалетов на огнестрельное оружие – сперва на примитивные ручницы, а затем на фитильные аркебузы. Так, под началом ротмистра Калуша в 1500 г. было 20 «десятков» с 124 стрелками из ручниц, 18 арбалетчиками, 10 павезьерами, 19 копейщиками и 6 прапорщиками. Рота же ротмистра Антонио Мора в 1553 г. имела в своем составе 10 «десятков», 54 стрелка из ручниц, 19 копейщиков, 2 прапорщиков и 1 барабанщика. В 1569 г. почт ротмистра А. Косиньского насчитывал 3 конных воина, 2 прапорщика, 2 барабанщика, 10 пехотинцев в доспехе (2 с аркебузами и 8 с топорами и древковым оружием), 31 стрелка и 1 копейщика, почт его товарища В. Косиньского имел 2 копейщиков в доспехе и 12 стрелков270.

Правда, при этом наемная пехота по отношению к коннице в коронной армии и войске ВКЛ играла второстепенную роль. Как свидетельствуют русские летописи, вооруженные ручницами и аркебузами польско-литовские «желныри» (так русские летописцы называли польско-литовских пехотинцев-жолнеров) на первых порах составляли значительную часть гарнизонов литовских крепостей, которые осаждали русские войска в начале XVI в.271. Однако по мере накопления опыта использования «желнырей» польско-литовские военачальники стали рисковать выводить ее в поле. И если в сражении на р. Ведрошь в 1500 г. «желныри» не сумели проявить свои достоинства, то спустя 14 лет в уже упоминавшейся битве под Оршей своими умелыми действиями они во многом обеспечили успех польско-литовской армии. Сражение было проиграно русскими воеводами во многом именно благодаря успешным действиям польско-литовских аркебузиров, успешно действовавших против русской поместной конницы на пересеченной местности под прикрытием лесных зарослей. Польско-литовские военачальники хорошо усвоили урок, который преподали им московские воеводы в 1500 г., и в этот раз не повторили ошибок, допущенных прежде, тогда как московские воеводы явно недооценили потенциал нового оружия. Поэтому есть все основания полагать, что значение Оршинского сражения для развития военного дела на востоке Европы недооценено историками военного дела. Фактически здесь встретились типичная конная армия Средневековья и армия, уже вставшая на путь перемен. Князь Константин Острожский одним из первых в Европе с успехом использовал против московских воевод, мысливших и действовавших по традиции, новую тактику, основанную на комбинированных действиях тяжелой и легкой конницы, пехоты и артиллерии272. Не менее успешно польские аркебузиры действовали и в сражении под Обертыном в 1531 г. Пехота и артиллерия, размещенные гетманом Тарновским в вагенбурге, отразили огнем атаки противника, после чего контратака польской конницы довершила разгром неприятеля. Однако такие случаи были достаточно редки, и в целом можно согласиться с мнением Г. Котарского, который отмечал, что ко временам Сигизмунда II польско-литовская пехота пришла в состояние упадка273.

Успешно освоили польско-литовские военачальники и применение артиллерии. И если в полевых сражениях они применяли ее не слишком активно – из-за ее малоподвижности, то этого никак нельзя сказать об осадной войне. Так, в 1535 г. коронный гетман Я. Тарновский быстро взял крепость Стародуб, применив до того неизвестный русским способ ускоренной атаки крепости – под прикрытием мощной артиллерийской канонады с применением зажигательных снарядов литовские саперы провели под валы Стародуба мины и проделали бреши, через которые литовские войска и ворвались в город. Русский летописец, рассказывая об осаде Стародуба, писал, что польско-литовские войска «…пришли к Стародубу месяца [июля] со всем королевом нарядом, с пушками и с пищалми, и прибылных людей с ним много иных земель король наймовал, желнер и пушкарей и пищалников, а с ними и подкопщикы. И начаша Литовские люди приступати к городу со всех сторон и начаша бити ис пушек и ис пищалей; а з города воевода князь Федор Овчина против велел стреляти из пушек же и ис пищалей и битися с ними з города крепко; а того лукавства подкопывания не познали, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания. Воеводы-же Литовские, оступив град, да стали за турами близко города, да и подкопывалися, и город зажгли и взяли…»274. И, видимо, отнюдь не случайно в 1520 г. в коронной армии была учреждена должность начальника артиллерии (praefectus artilleriae), которым стал Я. Сташковский.

И даже в коннице, этом наиболее консервативном роде войск, в рассматриваемый период хорошо заметны серьезные изменения как в структуре, так и в тактике. Как отмечали польские историки, «…сербское и татарское влияние привело к изменениям в польской коннице, которая стала более подвижной…»275. Это выразилось прежде всего в том, что прежние тяжеловооруженные «копийничьи» хоругви, недостаточно подвижные и эффективные в изменившихся условиях борьбы, постепенно исчезли, а число «копийников», этого польского аналога французских gens d’armes, сократилось до предела. В конных хоругвях служили теперь по преимуществу конные стрелки и гусары – новый вид легкой конницы, заимствованный поляками и литовцами в начале XVI в. на Балканах. Гусары, не столь эффективные, как копийники, однако же более универсальные и дешевые, быстро завоевали популярность. Уже на рубеже 20-х – 30-х гг. XVI вв. гусары составляли в конных хоругвях от 37 до 57 %, стрелки 11–17 %, копийники – от 2 до 14 %, а к 1573 г. тяжеловооруженные конные латники составляли в среднем не более 8 % польской конницы. Как и прежде, чисто гусарских или стрелковых хоругвей не было, и различались они лишь соотношением стрелков и более тяжеловооруженных всадников – обычно в гусарских хоругвях гусары относились к копийникам и стрелкам как 1 к 1, тогда как в стрелковых хоругвях, напротив, стрелки к гусарам и копийникам как 1 к 1. Например, в 1531 г. хоругвь ротмистра М. Семевского имела 164 гусара, 92 стрелка и 44 копийника, ротмистра Я. Пилецкого – соответственно 206, 43 и 52, ротмистра Я. Мелецкого – 166, 242 и 91. В целом же гусары составляли 56,2 %, стрелки – 27,5 %, а копийники – 16,3 % польской конницы276. При этом именно гусарские хоругви составили основу польской конницы начиная с 20-х гг. XVI в. Так, в молдавской кампании гетмана Я. Тарновского в 1531 г. приняли участие 20 гусарских и лишь 4 стрелковых хоругви277.

Дальнейший процесс «ориентализации» польско-литовской конницы привел к тому, что стрелковые хоругви были полностью вытеснены казацкими (первой казацкой хоругвью считается набранная в 1551 г. хоругвь ротмистра Б. Претвича, в которой насчитывалось 117 казаков и 87 гусаров). Эта хоругвь является ярким примером характерной для того времени смешанной по составу конной роты. Под началом ротмистра состояло 200 коней, реально – 117 казаков и 87 гусар. Стандартным вооружением казака были «панцерж» – т. е. кольчуга, прилбица, рогатина и сагайдак, тогда как гусары были оснащены иначе – в комплект гусарского снаряжения входили «панцерж» или кираса, щит-«тарча», прилбица и характерное гусарское копье-«древо», не считая традиционного «белого» оружия278. И если в гусарских хоругвях соотношение стрелков и гусар составляло примерно от 1:1 до 2,5:1 в пользу гусар, то в казацких соотношение было обратным – до 3 к 1 в пользу казаков. Например, хоругвь Филона Кмиты в 1567 г. насчитывала 25 гусарских почтов с 140 всадниками и 12 казацких почтов с 60 всадниками. Типичный гусар в этой хоругви имел панцирь, шишак, тарч, саблю и «древо», тогда как казак – панцирь, шишак, саблю, сагайдак и «рогатинку»279.

Главным и наиболее характерным отличием казацких хоругвей перед прежними стрелковыми конца XV – начала XVI в. стало полное вытеснение арбалета луком. В быстротечных схватках с легкой татарской и московской конницей скорострельность значила больше, чем бронебойность, а именно в этом лук и превосходил арбалет. По той же причине медленно внедрялось в комплекс вооружения польско-литовской конницы огнестрельное оружие. Так, в 1531 г. под Обертыном в 24 конных хоругвях (4452 коня) на вооружении имелось всего лишь 410 рушниц (польский вариант аркебузы), и то они использовались спешенными всадниками – заряжать фитильную аркебузу и стрелять из нее, сидя в седле, было крайне затруднительно. Поэтому неоднократные требования коронных и польных гетманов относительно увеличения числа рушниц в конных хоругвях (как, например, в 1525 г., когда инструкцией ротмистрам было предписано в почте из 3–6 коней обязательно иметь 1 аркебузу, а гетман Я. Тарновский требовал, чтобы по меньшей мере каждый 4-й стрелок имел ручницу) не соблюдались280. Только с появлением колесцовых пистолетов и карабинов огнестрельное оружие стало все чаще и чаще использоваться польской конницей, в особенности гусарами.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

§ 1. Развитие военного дела в Западной Европе в XIV–XV вв. Первые изменения в военной сфере, связанные с появлением и распространением огнестрельного оружия

§ 1. Развитие военного дела в Западной Европе в XIV–XV вв. Первые изменения в военной сфере, связанные с появлением и распространением огнестрельного оружия Во введении мы уже упоминали мысль Ф. Энгельса, увязывавшего прогресс научно-технический и экономический с

§ 2. Пушки для «Великого Турка»: османское войско эпохи расцвета (конец XV – 1-я половина XVI в.)

§ 2. Пушки для «Великого Турка»: османское войско эпохи расцвета (конец XV – 1-я половина XVI в.) Итак, как было показано выше, основу классической османской военной машины и ее главную ударную силу составляли тимариотская милиция и ее противовес – капыкулу. Численность

Недолгая история Иерусалимского королевства

Недолгая история Иерусалимского королевства После Первого крестового похода на Востоке образовались христианские королевства, ставшие островками западной цивилизации в мусульманском мире. Самым большим и могущественным из них было Иерусалимское. Именно захват

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА Уже в 80 году н. э. Агрикола провел политическую границу по линии Форт – Клайд. Эти дальние рубежи не удалось удержать надолго, и к 125 году Адрианов вал стал новой границей, которая протянулась от Тайна до Сольвея. Если бы принятая императором Адрианом

Глава 4 КОНЕЦ ПИКТСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Глава 4 КОНЕЦ ПИКТСКОГО КОРОЛЕВСТВА В 761 году скончался Энгус, сын Фергуса, самый могущественный из всех пиктских королей. Хотя ему и не удалось добиться своей цели – захватить власть над бриттами Стратклайда, – мы уже видели, что нет никаких причин полагать, что в ходе

Влияние американской революции на распространение оружия среди индейцев

Влияние американской революции на распространение оружия среди индейцев Когда в апреле 1775 года в Лексингтон-парке прозвучали первые выстрелы Войны за независимость, англичане уже сумели заполучить дружбу и поддержку своих индейских союзников, что явилось несомненным

1. Окраина Польского королевства

1. Окраина Польского королевства Что представляли собой запорожские казаки и почему в легендах о них упоминаются многочисленные бочки с золотом?О запорожских казаках напечатано много книг. В них можно прочитать, что это особый народ или что они одна из частиц Киевской

Глава 3. Разведслужбы Соединенного Королевства

Глава 3. Разведслужбы Соединенного Королевства 9.17 Заявление о том, что к смерти Литвиненко причастны разведслужбы Соединенного Королевства, — часть истории о том, как Лугового «подставили»; эту версию я рассмотрел выше, в части 8. Луговой, к примеру, так сформулировал

XV. Использование ручного огнестрельного оружия

XV. Использование ручного огнестрельного оружия Огонь не должен использоваться против пехоты там, где она может окружить вас или вы можете окружить ее. Но там, где вас отделяют от противника изгороди, рвы, реки, болота и прочие препятствия, необходимо уметь целиться и вести

Глава 12 ГАНГСТЕРСКИЕ КОРОЛЕВСТВА

Глава 12 ГАНГСТЕРСКИЕ КОРОЛЕВСТВА 1 Когда в 1886 году была развернута кампания по выборам мэра, в Нью-Йорке существовали две основные демократические фракции – «Таммани-Холл» и «Демократы графства Нью-Йорк», созданные в 1880 году Абрамом Хьюитом и другими выдающимися

Карьера литовского татарина

Карьера литовского татарина Его полного послужного списка нет ни в одном архиве, ибо Станислав Никодимович Бэй-Булак-Балахович службу проходил в разных государствах, по разные стороны различных фронтов. Да и службой деятельность такого рода порой назвать

3.2.6. Распространение радиочастотного оружия

3.2.6. Распространение радиочастотного оружия Технологии РЧО продолжают совершенствоваться и распространяться, что угрожает странам, экономика и оборона которых зависят от микроэлектроники. РЧО разрабатывается по крайней мере десятью странами, и существенную помощь им

Распространение ядерного оружия

Распространение ядерного оружия В октябре 2003 г. немецкое грузовое судно BBC China забрало груз в Дубае, Персидский залив, прошло через Ормузский пролив и направилось к Суэцкому каналу в сторону Средиземного моря к Триполи, столице Ливии, своему пункту назначения. Этот рейс