Глава II ИЗУЧЕНИЕ СЛУХОВ: НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ

Глава II

ИЗУЧЕНИЕ СЛУХОВ: НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ

Нередко первым источником, который знакомит исследователя с темой, являются мемуары. Можно привести немало случаев, когда авторы воспоминаний влияли на направление исследований и на аргументацию авторов. Достаточно вспомнить хотя бы «Дни» В.В. Шульгина, которые цитировались, цитируются и, надо полагать, будут цитироваться историками революции, хотя критическое исследование этого источника давно уже назрело.

Порой мемуаристы пытаются придать своим воспоминаниям большее информационное значение, включая в него официальные документы, письма, фрагменты дневников. В этом случае авторы мемуаров выступают в роли публикаторов, впрочем, порой весьма пристрастных.

Важнейшим источником являются письма и дневники. Однако нередко мы сталкиваемся здесь со случаями позднейшего «переписывания» и, еще чаще, со случаями редактирования дневников при подготовке их к изданию.

Так, например, в знаменитой книге М.К. Лемке «250 дней в царской ставке», которую часто используют историки, содержится дневниковая запись за 18 июля 1914 года: «Царь-немец боится войны и упорно стоит против нее, в особенности в военном совете»61. Однако в оригинале запись выглядит несколько иначе: «Государь не хочет войны и очень упорно стоит против нее в военном совете»62. Как видим, в опубликованном в советское время варианте Лемке, вполне в духе времени, «редактирует» свой дневник, демонстрирует меньше уважения к императору, стремясь представить свою позицию более радикальной, антимонархической. К сожалению, в архивном фонде автора отсутствуют дневники, использовавшиеся в основной части книги, но нельзя исключать вероятности того, что и другие фрагменты текста подверглись серьезным изменениям.

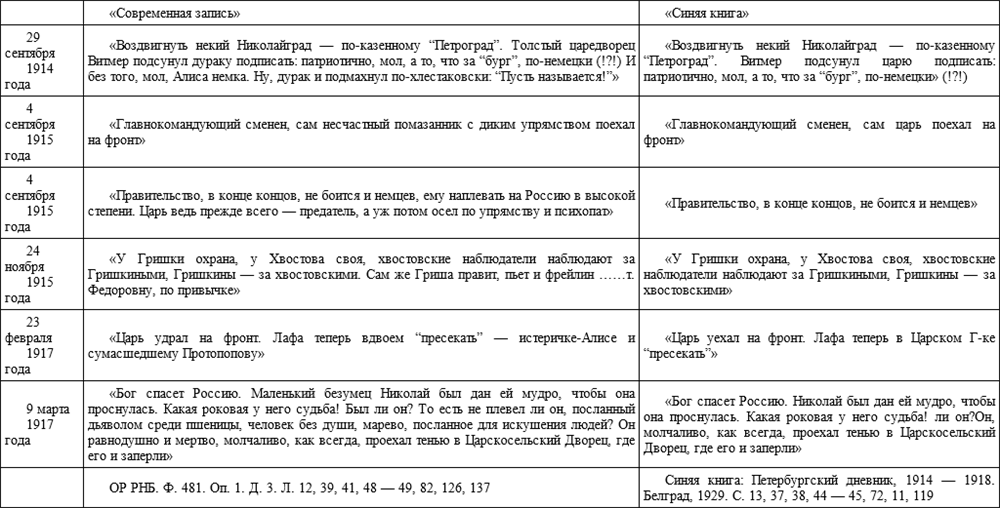

Ярким примером существенной корректировки дневниковых записей служит и знаменитая «Синяя книга» З.Н. Гиппиус, которая также весьма часто цитируется исследователями.

В 1927 году З.Н. Гиппиус, находившаяся в эмиграции, получила через знакомых текст своего «дневника» за 1914 – 1917 годы, который был оставлен ею в Петрограде63. Вскоре отрывки текста появились в различных эмигрантских периодических изданиях, а в 1929 году белградское издательство «Русская библиотека» выпустило отдельное издание под заголовком: «Синяя книга: Петербургский дневник, 1914 – 1918». Сама Гиппиус в предисловии противопоставляла свою книгу воспоминаниям, неизменно искажающим прошлое: «Дневник – не стройный “рассказ о жизни”, когда описывающий сегодняшний день уже знает завтрашний, знает, чем все кончится. Дневник – само течение жизни. В этом отличие “Современной Записи” от всяких “Воспоминаний”, и в этом ее особые преимущества: она воскрешает атмосферу, воскрешая исчезнувшие из памяти мелочи. Воспоминания могут дать образ времени. Но только Дневник дает время в его длительности». Гиппиус утверждала, что она должна откровенно взглянуть на прошлое, как это для нее ни болезненно, хотя она и готова к появлению новых недоброжелателей, заинтересованных в искажении истории: «Я не обманываю себя: те, кто из страха – даже перед самой малой частицей правды – преодолеть не могут, – станут моими врагами. Это всегда так бывает»64.

Книга Гиппиус была сразу же встречена с большим интересом, на нее нередко ссылаются историки, серьезно повлияла она и на художественную традицию изображения революции. Читателей привлекала и привлекает декларируемая в предисловии предполагаемая предельная искренность автора, который решительно отказывается, несмотря на изменившиеся обстоятельства, «подправлять» свой текст в угоду изменившейся политической конъюнктуре.

Между тем текст книги Гиппиус отличается от более ранней редакции, озаглавленной «Современная запись». Последняя хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Эта редакция, сохранившаяся в рукописном и машинописном вариантах, датирована июнем 1918 года, она также готовилась для публикации за границей65.

Как видим, задним числом Гиппиус существенно «смягчала» свои оценки покойных царя и царицы, искажая свою собственную политическую позицию десятилетней давности. Она избавляла свой окончательный текст от наиболее одиозных слухов, ложность которых со временем уже стала явной (показательно, что «дневник» очищался именно от подобных слухов, автор стремился представить себя более рациональным аналитиком, верно прогнозирующим развитие событий). Возможно, на изменение текста повлияло не только желание автора задним числом «подправить» анализ ситуации, продемонстрировать большую «проницательность», но и изменение политических взглядов самой Гиппиус. Нельзя исключать и того обстоятельства, что при переработке текста автор стремился учесть возможную реакцию своих издателей и читателей. Опубликовало бы белградское издательство «Русская библиотека» книгу с упомянутыми характеристиками царской семьи? Как были бы они восприняты эмигрантской читательской аудиторией?

В опубликованной редакции «дневника» некоторые фрагменты существенно отличаются от «Современной записи». Так, в ней значительно смягчены оценки императора (Гиппиус в ранней редакции нередко пренебрежительно именует его «Ники») и императорской семьи. К моменту создания первой редакции «дневника» царь и царица были еще живы, последовавшая же вскоре трагическая смерть семьи Николая II, возможно, и заставила Гиппиус впоследствии изменить окончательный текст. Приведем ряд примеров:

Однако можно ли считать и «Современную запись» подлинным дневником Гиппиус? И у этого текста имелись свои источники. Один из них – дневник Д.В. Философова. Иногда Гиппиус указывает, что она его цитирует. Но в некоторых случаях она буквально воспроизводит дневник Философова, несколько его редактируя, не упоминая данный источник вовсе. Текстуальные совпадения двух дневников таковы, что их нельзя объяснить только общими источниками информации или взаимным обсуждением фактов, излагаемых каждым автором. Композиция информационных сообщений, построение фраз, использование одинаковых слов – все это свидетельствует о том, что мы имеем дело с цитированием. При этом следует отметить, что мартовские дневниковые заметки Философова – это подчас краткие спешные почасовые записи. Здесь возможность цитирования другого дневника исключается. Сухая, но честная дневниковая запись Философова умело редактируется Гиппиус и под ее пером превращается в яркое художественное произведение. В 1917 году Гиппиус действительно вела дневник. Но текст его пока невозможно реконструировать. Можно только с уверенностью утверждать, что он существенно отличался не только от опубликованной «Синей книги», но и от ее ранней редакции 1918 года – «Современной записи»66.

Как и во многих других случаях, граница между дневниками и воспоминаниями предстает весьма неопределенной и проницаемой.

Важным источником для изучения общественного сознания являются материалы перлюстрации почтовой корреспонденции. Исследователи, например, широко используют материалы военной цензуры эпохи Мировой войны.

Военные власти уже в годы Первой мировой войны осознали значение военно-цензурных сводок как источника по изучению общественного сознания как военнослужащих, так и их корреспондентов. С весны 1916 года военные цензоры различных частей и соединений должны были составлять отчеты по новой форме. Они заполняли специальные таблицы, учитывая отдельно письма военнослужащих своей части, военнослужащих других частей, а также корреспонденцию гражданских лиц, адресованную солдатам и офицерам. Цензоры должны были подсчитать общее количество писем, число изъятых писем, число писем, в которых отдельные фразы были изъяты цензорами. Указывалось количество писем «бодрых духом», «безразличных» и «угнетенных духом». Отдельно указывались всевозможные мотивы недовольства. Необходимо было отмечать письма, в которых затрагивались общие политические проблемы, отдельно подсчитывались «хорошие» и «плохие» письма. Некоторые армейские цензоры-энтузиасты по своей инициативе подсчитывали даже число писем «любовных» и «поздравительных», другие добросовестные перлюстраторы превращали свои служебные отчеты в небольшие социологические исследования. Очевидно, командование вооруженных сил хотело получить представление об истинных настроениях армии и страны и использовало для этого подчиненную ему цензуру. Но эта новая функция военно-цензурного ведомства противоречила его основной задаче: сохранению военной тайны. В ходе войны цензура становилась все более строгой, командованием разного уровня издавались все новые приказы, согласно которым солдаты знакомились с темами, которых запрещалось касаться в их переписке. До военнослужащих постоянно доводили соответствующие приказы и перечни наказаний, которые должны были последовать в случае их нарушения. В тыловых частях соответствующие приказы вывешивались рядом с почтовыми ящиками в казармах, на фронте же переписка солдат просматривалась командирами, которые легко могли заставить подчиненных им авторов писем быть менее откровенными в своей корреспонденции. Но цензоры вымарывали не только сведения, содержавшие военную тайну. В письмах уничтожались, например, фразы, в которых сообщалось о рабочих волнениях в тылу. Наказывались даже некоторые военнослужащие, отправлявшие письма «безнравственного» содержания (понятие «нравственности» понималось разными цензорами по-своему)67.

Разумеется, солдаты, опасаясь репрессий, все более осторожно подходили к написанию своих писем, по крайней мере тех, которые отправлялись, в соответствии с правилами, через военно-полевую почту, а не обходным путем, с какой-нибудь оказией. Рядовые военнослужащие и их родственники прибегали и к особым хитроумным способам, пытаясь избежать просмотра своих писем военными цензорами. Они, например, укрывали послания в орехи, вложенные в посылки, изобретали всевозможные доморощенные шифры68.

В письмах же, посылавшихся обычным путем, бывалые солдаты предусмотрительно обходили опасные темы – и острые вопросы армейской жизни, и злободневные политические проблемы. Ужесточение военной цензуры неизбежно влекло и значительное усиление самоцензуры солдат. В их письмах нередко встречались слова: «Написал бы больше, да сами знаете…» Один кавалерист сообщал адресатам: «Теперь посылать письма мы должны не закрытыми. Их сначала прочитывает эскадронное начальство и потом отправляет. Ввиду чего писать конечно можно, что жив и здоров. И уже не заикайся о том, как тебе живется»69. Уроженец Казанской губернии, служивший в армии, сообщал своим домашним в 1915 году: «Ну опять если в этом письме будет что зачеркнуто или вырезано, то я даже не знаю, что писать; придется последовать совету полковника: “Пишите: жив, здоров, живем весело, стремлюсь всей душой быть честным сыном своей справедливой родины – это самое приятное письмо на родине”»; «Ох, да не стоит писать, я знаю, что письмо не получишь». Разумеется, и эти письма были задержаны цензурой и не дошли до своих адресатов70.

Военные цензоры были, разумеется, осведомлены о подобной самоцензуре солдатских писем, это влияло на их оценки настроений и взглядов военнослужащих. В одной из сводок сообщалось: «Сравнительная бесцветность корреспонденции отчасти объясняется наличием цензуры, и наиболее верно отражающая истинный характер настроения переписка проходит помимо цензуры»71.

Показательно, что и вдумчивые аналитики «обычной», полицейской цензуры, опытные чиновники Министерства внутренних дел, отмечали снижение по сравнению с мирным временем важной в политическом отношении информации в перлюстрированной переписке, прямо связывая это с введением военной цензуры. Так, в обзоре просмотренной частной корреспонденции за 1915 год они не без сожаления указывали «на заметную в суждениях разных лиц сдержанность, вызванную установлением официального просмотра частной корреспонденции, т.е. военной цензуры»72.

Поэтому неудивительно, что огромное число солдатских писем характеризовались военными цензорами как «безразличные». Это не значит, например, что все военнослужащие в действительности были аполитичными. Так, хотя, по оценке самих военных цензоров, солдат очень интересовала проблема созыва Государственной думы, но эта тема не находила особого отражения в их переписке73.

Современный исследователь А.Б. Асташов, на сегодняшний день лучший знаток солдатской переписки эпохи Мировой войны, внимательно изучивший множество архивных дел, содержащих материалы военной цензуры, нашел только одно письмо, в котором осуждался Николай II74. Но на этом основании мы никак не можем судить о преобладании монархических настроений среди солдат (к тому же некоторые известные публикации документов приводят яркие примеры осуждения императора в солдатских письмах)75.

Военную цензуру дополняют сводки Пятого особого отделения Департамента полиции Министерства внутренних дел (Секретная часть). Это замечательный источник, однако его использование затрудняется в силу различных обстоятельств. Прежде всего создается впечатление, что цензуре этого рода подвергалась преиму-щественно переписка «политической элиты»: систематически просматривались письма депутатов Государственной думы и активистов политических партий, генералов и бюрократов, известных публицистов и аристократов, университетских профессоров и православных епископов. Послания же т.н. «простых людей», похоже, изучались и копировались весьма выборочно. К тому же, похоже, в данном случае мы имеем дело и с самоцензурой цензоров, дозировавших информацию, предоставлявшуюся начальству. Не все острые вопросы представлены в выписках из писем, и не все выписки использовались затем в сводных аналитических записках. Так, создается впечатление, что цензоры не всегда копировали резкие критические замечания в адрес императора и императрицы76.

Слухи предреволюционной эпохи нашли отражение и в различных памфлетах, изданных после Февраля 1917 года. Политизированные читатели жаждали сенсационных разоблачений, и предприимчивые издатели охотно шли им навстречу. «Нужно пролить полный свет на все то, что творилось за кулисами дворцов», – заявлял решительно автор одного из очерков, утверждавший среди прочего, что император Петр Великий был… сыном патриарха Никона77. Слухи стали также основой сюжетов всевозможных «злободневных» пьес и кинофильмов78. Однако, разумеется, было бы неверно использовать обличительную литературу революционного времени напрямую для восстановления общественного сознания предреволюционной эпохи: воображение авторов, стремясь удовлетворить ожидания возбужденных читателей и зрителей, умножало самые невероятные слухи, добавляя к старым вымыслам новые.

При изучении того, как воспринимались образы членов императорской семьи и соответствующие слухи, мы старались использовать все перечисленные источники, придавая особое значение тем образам, которые появляются в различных источниках.

Особое же внимание в настоящей работе уделяется уголовным делам, возбужденным против людей, обвинявшихся в оскорблении членов императорской семьи. В последнее время этот источник широко используется исследователями истории России, изучающими политическое сознание различных эпох (П.В. Лукин, Е.В. Анисимов, И.В. Побережников, И.К. Кирьянов, О.С. Поршнева, В.Б. Безгин, Н.А. Дунаева, Е.А. Колотильщикова, О.А. Сухова79).

Данный источник весьма повлиял на настоящее исследование, определяя как поиск других, дополняющих источников, так и структуру этой книги.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 1 ИСТОЧНИКИ

Глава 1 ИСТОЧНИКИ Когда гунны впервые переправились через Керченский пролив в Крым и влились в поток европейской истории, они были неграмотными. И когда они, в конце концов, затерялись в суматохе V – VI столетий, они по-прежнему были неграмотными. Песни, которые слышал

Глава 2 Источники информации

Глава 2 Источники информации Для офицера разведки любого ранга и важности, мужчины или женщины, особые источники являются заботливо выращиваемой и ревностно охраняемой собственностью. Так же как ипохондрик хвастливо говорит «мой доктор» или как сутяжный человек

Глава 2 Источники бусидо

Глава 2 Источники бусидо Я могу начать с буддизма. Он дает чувство спокойного доверия к судьбе, мирного подчинения неизбежному, стоическое самообладание перед лицом опасности или бедствий, пренебрежение жизнью и принятие смерти. Когда наилучший учитель фехтования видел,

Глава 13 Некоторые лапландские легенды

Глава 13 Некоторые лапландские легенды Два брата Лапландцы рассказывают, что вначале Ибмел, бог богов, сотворил двух братьев. Они жили вместе в стране гор и болот. Зима была не слишком суровой. Затем появился первый буран, угрожая похоронить этих двоих людей. Один из них

Глава 1 Некоторые предварительные комментарии

Глава 1 Некоторые предварительные комментарии Не секрет, что при Камер-Фурьерской Части Высочайшего Двора состоял целый штат дворцовой прислуги, в задачу которой входил самый широкий круг служебных обязанностей.В первую очередь, это были штатныеи комнатныеслуги,

Глава VIII ИСТОЧНИКИ АНТИДИНАСТИЧЕСКИХ СЛУХОВ

Глава VIII ИСТОЧНИКИ АНТИДИНАСТИЧЕСКИХ СЛУХОВ Хорошо информированный современник вспоминал фотографический снимок, приобщенный к делам Чрезвычайной следственной комиссии, которая была создана Временным правительством после падения монархии:При первом же взгляде на

Введение Изучение англосаксонской археологии

Введение Изучение англосаксонской археологии В конце XIX в. археология, возникшая в недрах антикварных изысканий начала викторианской эпохи, в пышу жестоких споров по поводу эволюционной теории обрела статус научной дисциплины, основанной на двух методах познания:

LXXVIII. Изучение знаменитых кампаний

LXXVIII. Изучение знаменитых кампаний Изучайте снова и снова кампании Александра Великого, Ганнибала, Цезаря, Густава II Адольфа, Тюренна, Евгения Савойского и Фридриха II. Следуйте их примеру. Это единственный способ стать великим полководцем и познать тайны военного

Изучение способности животных к символизации на примере «счета»

Изучение способности животных к символизации на примере «счета» Способность некоторых животных к высокой степени обобщения позволяла предположить, что им доступна и способность к усвоению и использованию символов, т. е. та когнитивная операция, которая составляет

Глава 25 Некоторые штрихи к портрету Горбачева

Глава 25 Некоторые штрихи к портрету Горбачева Придя к власти, Горбачев быстро понял, что телевидение – мощнейший инструмент воздействия на умы и сердца людей. Он не раз потом говорил, насколько сильным, при правильном использовании, может быть влияние телевидения на

Изучение истории бурятской АССР периода Великой Отечественной войны (В. Б. Базаржапов, Е. А. Высотина)

Изучение истории бурятской АССР периода Великой Отечественной войны (В. Б. Базаржапов, Е. А. Высотина) В годы Великой Отечественной войны свой вклад в дело победы внесли и трудящиеся Бурят-Монгольской АССР. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая

Глава третья Некоторые вопросы обеспечения

Глава третья Некоторые вопросы обеспечения Организация тылаВ деле боевого снабжения республиканской армии имелись некоторые особенности.Так как Испания не имела своей развитой военной промышленности, то по целому ряду весьма важных предметов военного снаряжения