Ужасные девяностые

Ужасные девяностые

На даче в Переделкино

Девяностые ужасные были. Не только про страну говорю, про семью.

Ушла Лидка. Поболела немножко и с улыбкой ушла в 86 лет, будто извиняясь.

Потом болезнь отца. Он стал падать в обморок. У него изменился взгляд, стал какой-то вопросительный. В любое время суток он был одинаково вопросительный. Глубокий и страшный. Отшучиваться было глупо и бессмысленно. Отец перестал есть. Сильно похудел. Долгих полтора года нам морочили голову, что у него «играют» сосуды. Оказалось, доброкачественная опухоль мозга. Томографию тогда можно было сделать лишь на самом высоком уровне. Этого исследования мы так и не добились в России. Наш французский друг Алекс Москович предложил нам прооперировать папу в Париже, а для начала прислал специальные питательные коктейли с разными добавками – шоколадный, ванильный, апельсиновый. На завтрак – один, на обед – другой, на ужин – третий. Был бы хоть один со вкусом шашлыка, шутил отец. Операция откладывалась из-за аспирационной пневмонии. Аспирационная – от слова аspirer – вдыхать. Задолго до отъезда Роба подавился манной кашей и с тех пор стал подкашливать. Эта каша в легких так и застряла. Надо было эту манную пневмонию вылечить до операции. Не помню, сколько времени мы пробыли в больнице после операции. Ни о какой быстрой поправке, на которую мы так рассчитывали, речи не было. Пили кофе из автомата, заходили, как в дорогой бутик, в больничный ларек, подсчитывая, хватит ли денег, чтобы купить зажигалку. Денег у нас тогда совсем не осталось – все накопления испарились в реформу, остальное ушло на поездку. Жили в посольской квартирке поочередно: то я с мамой, то Ксеня. Месяц помогала маме выхаживать папу, разбираться с врачами, переводила какие-то документы, месяц домой, чтобы проведать мальчишек – одному 35, другому 6, третьему 3. Привозила домой чемоданы с бельгийским шоколадом для Лидки – она его обожала, с вонючим сыром, сливками, лапшой, со всем долгоиграющим. И сразу звали друзей на французский ужин из китайский лапши. За посольское жилье платить, слава богу, не надо было, но с едой тогда было туго: покупали в угловой лавочке бросовые помятые фрукты и овощи, обрезки от ветчины, китайскую засушенную лапшу и хлеб под закрытие булочной, чтоб со скидкой. Воду брали из фонтана, чтоб не покупать в бутылках.

Когда я в очередной раз примчалась из аэропорта прямо в больницу, меня ждал сюрприз. Я взметнулась на второй этаж и побежала в папину палату, будто за мной гнались все парижские маньяки. Мимо нянечки с чистым бельем, мимо лучезарно улыбающегося медбрата, мимо какой-то старушки в инвалидном кресле, мимо Аллы с Робой, мимо… Я промчалась мимо Робы, который вышел меня встречать, опираясь на маму и Ксеньку, как на костыли! Он шел не согнувшись, а в свой немалый человеческий рост. Господи, как я была счастлива! Худющий, бритый наголо, со свежим шрамом через весь череп, он был самый красивый на свете, и никакой Ален Делон не смог бы с ним сравниться! Как-то ждала у поста медбрата и краем глаза заглянула в журнал – нехорошо, конечно, но открыто было как раз на странице, где написали про нашего пациента: «Температура нормальная. Аппетит пока неважный. Сегодня взвешивали. За трое суток прибавил 130 граммов. Неплохо. На вопросы не отвечает, поскольку не знает французского языка. А жаль. С месье интересно было бы поговорить. Начал самостоятельно передвигаться. Вчера вечером, когда я раздавал лекарства, увидел, как они с мадам идут под ручку по коридору, улыбаются. Он кивнул и сказал bonjours. Мадам в последнее время оживилась и изменила прическу. Ей так намного лучше».

Папа лежал в госпитале, около которого по средам открывался рынок – свежие сыры из подпарижских ферм, ветчины, огромные караваи и выпечка, соленья, мед, сладости. Папа после операции снова учился ходить – мелкими шажками мы, семеня, выходили из больничного сада и шли под руку к рыночку, этому яркому и живому оазису жизни с кричащими торговцами, сильными запахами и немногочисленной публикой. Останавливались у каждого прилавка, пробовали сыры, вяленое мясо, нюхали трюфели. Иногда что-то покупали, граммов по сто. Иногда любимый отцовский эклер или корзиночку с кремом и клубникой. Ждали каждой среды, готовились к выходу на рынок, как на сцену Большого театра, нам это было просто необходимо – мы возвращались через эти вкусы и запахи к прошлой жизни.

Вернулись тогда. Он написал самые свои лучшие стихи и прожил еще 4 года.

В 1994-м он ушел. Это произошло прямо на даче, в Переделкино. Мы жили в доме рядом с родительским на одном участке. Рано утром в окно постучала Ксеня: «Иди скорей, Робе плохо!»

Он сидел в кресле с полуприкрытыми глазами, давление 80/40, без сил, ему трудно было даже пошевелить рукой. Вызвали «Скорую». Сердце все время останавливалось. Мы положили его на пол, и я долго делала ему массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехали врачи: Леня Рошаль и наш друг Володя Панченко. Обстановка была слишком деловая, я не собиралась отпускать отца просто так. Додержала его. Потом ему вставили в сонную артерию катетр и понесли на носилках в машину. Испуганные дети – одному восемь, другому пять, втянув голову в плечи, во все глаза смотрели на деда, которого торжественно проносили мимо по дорожке, ведущей к калитке. Они стояли рядом, как два воробушка, и что-то, наверное, уже понимали. Отца довезли до Склифа, сделали операцию – оказался еще и разрыв пищевода. А в реанимации стало останавливаться сердце. Рошаль вышел к нам и сказал, что мы можем зайти. Папа лежал весь в трубках, был еще под наркозом.

«Робонька, мы здесь, – сказала мама, – мы с тобой».

По его щеке потекла слеза, наверное, он нас услышал.

Мы еще хотели с ним побыть, но нас выгнали, у него снова остановилось сердце. Останавливалось семь раз, на восьмой уже не завелось. Устало.

К нам вышел плачущий Рошаль.

«Всё».

Потом долгий туманный период начала жизни без него. Приспосабливались кто как мог. Мама каждый день много лет ходила к нему на могилу. В любую погоду. Навещала. Скучала без него. Наверное, что-то рассказывала. Подолгу оставалась около черного гранитного камня. Курила. Я боялась за ее психику.

Ксеня занялась его стихами. Слава богу, подключила маму. Стала собирать книгу, редактировать, нашла, наверное, правильный способ общения с отцом – через его последние стихи. И вскоре они выпустили его лучший сборник «Последние стихи».

А я рыдала. Никак не могла взять себя в руки. Любая его песня по телевизору, его свитер, пепельница или его чашка вызывали во мне выплеск горя. Рыдала по ночам, как маленький детеныш, оставшийся один. С годами острота прошла, а чувство несправедливости – почему так рано ушел? – осталось.

Тихо летят паутинные нити.

Солнце горит на оконном стекле.

Что-то я делал не так;

извините:

жил я впервые на этой земле.

Я ее только теперь ощущаю.

К ней припадаю.

И ею клянусь…

И по-другому прожить обещаю.

Если вернусь…

Но ведь я не вернусь.[11]

Жизнь наша, уже в новом, осиротевшем качестве, кое-как продолжалась. Мы учились жить воспоминаниями, хотя знали, чувствовали, что Роба все равно с нами, просто перешел в другое качество, что ли. Издавались его книжки, пелись его песни. Он был с нами. Мама продолжала ежедневно ходить на кладбище, Ксенька перебралась жить наверх, в его кабинет, охраняя каждую его вещь как цербер.

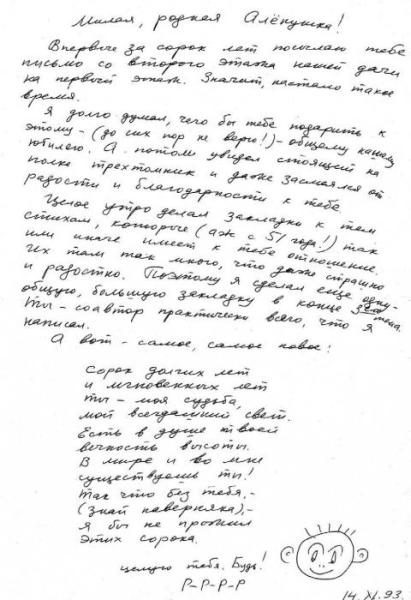

Папино поздравление маме на годовщину свадьбы – 41 год вместе. Последний год

Лидка, мама, папа, я, Ксения и Бонька

На даче

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 2. Девяностые годы XIX века

Глава 2. Девяностые годы XIX века Абсент всегда будет ассоциироваться с fin-de-siecle, декадансом 90-х годов XIX века, десятилетием абсента. Неподражаемый комический персонаж Макса Бирбома Енох Сомс – автор двух стихотворных сборничков «Отрицания» и «Грибы» – вряд ли мог бы пить

Рождественская Екатерина Робертовна

Просмотр ограничен

Смотрите доступные для ознакомления главы 👉