Марк Донской – вид с чужой колокольни

Марк Донской – вид с чужой колокольни

Была такая байка среди кинематографистов: в старом-старом Доме кино, что на бывшей Воровского, идет юбилей Марка Донского. На сцене – многочисленный президиум, в зале малочисленная публика. Общая нирвана; монотонные, не от души, оды. Появляется сотрудник с пачкой телеграмм: «Великому Донскому… Чарли Чаплин», «Дорогому учителю… Роберто Росселлини», «Отцу неореализма… Чезаре Дзаваттини». На сцене и в зале все вздрагивают, просыпаются, ошалело глядят друг на друга и снова впадают в спячку до следующей пачки приветствий: «Уважаемому коллеге… Рене Клер». «Почтительно… Акира Куросава».

Если не считать частностей, то это не сказка, а быль, отразившая эксцентрическое место Донского в советском кино. С одной стороны, официозно утвержденный лауреат и многажды -носец – с другой, неуважаемый коллега, шут гороховый, знаменитый своими дурацкими штучками. Зато с третьей, косой, стороны – признанный Западом учитель признанных и великих…

Реальный Донской не подходил под стандарт ни киношной, ни личной респектабельности. Как ни говори, а «хорошее» кино должно было быть «умным», «размышляющим», «трудным», наконец. А валял ли он ваньку, изображая городского сумасшедшего, или в нем действительно жило хитроватое безумие – может быть, не ответил бы он и сам.

С «феноменом Донского» меня столкнула вплотную поездка на Запад, в составе делегации с фильмом «Обыкновенный фашизм» – и с Донским. Это был почти лабораторный опыт очуждения, «V-эффекта», по Брехту: я взглянула на него и на его кино через посредство чужого взгляда. А так как выход за границу собственного стереотипа для критика – самое интересное, я согласилась написать статью для готовившегося сборника о Донском. Она претерпела от редакторского карандаша больше, чем можно было вообразить: вычеркнуто оказалось не только слово «мистика», но и вся христианская символика (шло начало 70-х) – сейчас это смешно. Но и в таком, урезанном, виде статью из сборника выкинули. Тем лучше: я отложила ее и забыла про ее существование. Десятилетия спустя, нечаянно обнаружив статью в ящике секретера, я сочла возможным предложить ее «полке» «Киноведческих записок». Как опыт познания того, «чего мы не знаем о том, что мы знаем». Как-никак, по любым законам, она давно достигла совершеннолетия. Удивления достойно: чего только не боялась советская власть!

Из многих свидетельств популярности Марка Донского на Западе приведу одно, забавное, но наглядное. Молодой французский кинокритик, мобилизованный на военную службу, вырвал здоровый зуб, чтобы получить увольнительную и попасть во Французскую синематеку на демонстрацию фильма Донского «Плачущая лошадь» (1957; оригинальное название «Дорогой ценой»). Фильм этот, малоизвестный у нас, стяжал режиссеру не просто славу, но послужил созданию чего-то вроде культа Донского среди самой рафинированной части самых рафинированных кинематографистов мира – французских.

Культ этот объясним: они открыли для себя Марка Донского в 50-е годы. Открыли заново, ибо «Радуга» (1943) в свое время широко прошла по экранам Европы и оставила свой след в умах кинодеятелей; итальянский неореализм числил ее среди своих «первоисточников», американцы присудили ей «Оскар». Но в послевоенные годы речь шла о фильме, в лучшем случае о фильмах («Радуга», «Непокоренные», 1945), меж тем как вторичное открытие и бурное признание относились не к мотивам, не к стилю, не к фильмам – они относились к тому, что я назвала бы феноменом Марка Донского.

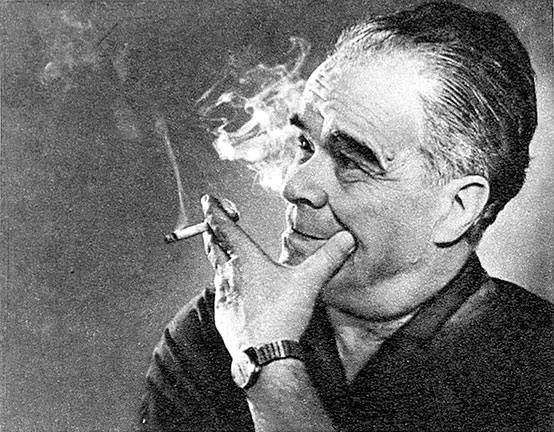

Марк Семенович Донской.

Пафос непонятости и непризнанности окружил его имя ореолом. Открывали не фильмы – к ним относились по-разному. Открывали «вселенную Марка Донского» (так называлась одна из статей). О нем писали: «непризнанность Марка Донского», «пророк кинематографа», «человек, который умеет беседовать с богами».

Можно было говорить о всеобщем признании Западом Марка Донского одним из пророков мирового кино. В понятие «Запад» следовало включить, впрочем, и Японию как великую кинематографическую державу. Имя Марка Донского стояло для них вплотную за именами Большой Тройки – Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, – а иногда и соперничало с ними. Его помещали в ряд великих почвенных поэтов экрана – американца Форда, француза Ренуара, японца Мидзогути и других.

Не боясь умалить официальное место Донского в истории советского кино, можно было констатировать ножницы: на Западе он был признан куда больше и, главное, признан иначе, нежели в своем отечестве (речь не об официозе, а о профессиональном сообществе). Как феномен седьмого искусства, а не просто как исторически обусловленная величина.

Это понятно. В отечественном кинематографе очередная картина всякого режиссера воспринимается в общем потоке движения кино. Она оценивается по текущему счету дня. Явление Эйзенштейна приобрело свой истинный масштаб много спустя после его смерти. Феномен немецкого «почвенника» Ф. Мурнау был открыт не в родной ему кинематографии, а в эмиграции. Недаром говорится: «Нет пророка в своем отечестве». Нужно сильное остранение, трансфокаторная оптика, чтобы человека, которого вы встречаете в Доме кино на очередном просмотре его очередной картины, говорите с ним о повседневных делах, наблюдаете его житейские слабости, слышали о буднях его работы, вы увидели вдруг в резком удалении, в некой целостности его облика и творчества.

Как сказано, мне довелось наблюдать Марка Донского в заграничной поездке.

Шла вторая половина 60-х. Молодежный и, разумеется, «левый» клуб «Комма» пригласил Донского и недавно вышедший на экран фильм «Обыкновенный фашизм» на широкую «подиумную» дискуссию в Мюнхен (некогда «город движения» – нацистского). Ромм был слишком занят, и участие в дискуссии с его подачи доверили мне. Так я оказалась в одной делегации с Донским.

На «цековском инструктаже» нас стращали демонстрациями неонаци, но Мюнхен встретил половодьем красного, портретами Че Гевары, митингами и диспутами – был разгар молодежной весны. В клубе «Комма» над огромным самоваром занимали почетный угол среди прочих портреты Сталина и Троцкого. Рядом. Мы были гостями студенческого по преимуществу сообщества.

Таким образом, Донского я увидела под градом вопросов немецких студентов, главным образом леворадикальных. Перемену оптики обеспечил именно взгляд со стороны. Это не был обожающий и преданный взгляд французских киноманов. Это был скорее критический взгляд очень политизированной молодежи, с подозрением относящейся к романтическому и почвенному пафосу фильмов Донского. И однако, при всех спорных моментах, очевидно было уважение и несомненность отношения к явлению. Феномену. Вселенной Марка Донского.

Нужды нет, что во вступительном слове мне приходилось объяснять этим молодым людям, знавшим не только о Первой, но и о Второй мировой войне лишь понаслышке, истоки и смысл этой вселенной, ее внутренние законы. Объективную реальность ее существования, ее единство и смысл скорее они объяснили мне – даже спорами, подчас яростными и непримиримыми. Они встретили Марка Донского не как имя, не как легендарность, а как данность, слагающуюся на глазах из фрагментов его фильмов (с нами был ролик «Избранного» Донского). Как явление.

Что же такое Марк Донской для Запада, Марк Донской как феномен?

Помню, как на Первом Московском кинофестивале я спросила французского критика Марселя Мартена, в чем смысл популярности этого режиссера в Париже, в то время как он менее всех прочих пошел навстречу авангардизму, современной манере нового кинематографа. Он ответил мне чем-то вроде притчи.

Я сейчас впервые приехал в Россию, – сказал он, – ехал поездом от Бреста до Москвы и стоял у окна, не мог оторваться. После тесной Европы я был потрясен протяженностью равнин, широким течением рек – этой огромностью русского пространства. В то же время я уже откуда-то знал ее, она жила во мне как предощущение, которое я увидел воочию воплощенным. Я стал вспоминать, откуда я это знаю? Где я видел это уже? И вспомнил: в фильмах Марка Донского.

Я могла бы резонно возразить на это, что чем-чем, а пейзажами наш кинематограф не беден, и французский критик мог видеть их в любых других картинах любого другого режиссера. Но я не стала возражать хотя бы потому, что мы с удовольствием смотрим многие и разные фильмы многих и разных режиссеров, но внутренне подтягиваемся и что-то заранее настраиваем на определенную волну, когда нам говорят, что в титрах стоит имя Феллини, Бергмана, Бунюэля, Антониони или Куросавы. Не потому, что у них не было плохих, неудачных, несостоявшихся картин, сцен или кадров. Не из-за привычной магии имени, хотя есть и это. Не оттого даже, что мы можем предугадать, что они нам предложат. Но потому, что что-то об этом мы всегда знали. Оно отложилось в нас навсегда.

Приученные уже историей кино отличать, к примеру, поэтический ландшафт Довженко – гиперболизированный и прекрасный ландшафт «Земли», «Арсенала», даже военных документальных лент, – мы, однако, привыкли отождествлять пейзажные мотивы Донского с любыми другими пейзажными кадрами, не замечая их кинематографической мистики (вижу красный карандаш совредактора, повисший над этим сакраментальным словом). Меж тем едва ли кто-нибудь усомнится, если я скажу о мистическом значении мотива улицы для немецкого немого кино: о качающемся свете фонарей, лучах фар, пробегающих по потолку комнаты, отблесках в стеклах проезжающих трамваев, стеклянных вращающихся плоскостях дверей отеля, о жуткой темноте подворотен, мерцании лифтов в глубине кадра и резких тенях в колодцах дворов, полуосвещенных рядами окошек…

Для западного зрителя пейзаж Донского несет в себе не только информативный смысл и даже не только живописно-изобразительный строй. Он странным образом вмещает медлительное и космическое движение облаков, рек, скольжение света и теней, белизну снега и огромные восходы солнца – понятие бескрайности русских пространств, невыделенности человеческого существования из существования природного; внутреннюю сокровенную связь между человеком и его окружением, общность и нерасторжимость их эмоций. Пейзаж Донского пульсирует человеческими страданиями и озарениями, а человек заключает в себе частицу его вечной сущности.

Для Запада, озабоченного поисками разгадки пресловутого «русского сфинкса», он дает нечто, трудно выразимое словами, но очевидное для глаза, привыкшего к тесноте и разграниченности Европы даже в прекраснейших пейзажах ренуаровских фильмов. Их безграничность – внутрикадровая. Где-то за рамкой кадра угадывается граница, положенная человеческой деятельностью этой сияющей и мерцающей листве, бегущей воде, изменчивым берегам, простирающимся до ближайшего городка – не дальше. Может быть, в этой малости природы, ее прирученности и есть интимное очарование неповторимого ренуаровского стиля.

У Донского пейзажи огромны; не внутрикадрово, а закадрово бескрайни, неприручены, неодомашнены, неинтимны, но зато распахнуты в вечность, где «звезда с звездою говорит». И это отражается в людских характерах и образах, тоже разомкнутых и, если индивидуализированных, то резко, подчеркнуто, а если обобщенных, то крупно, до символики; несущих в себе противоречивое единство личной ответственности и соборности.

Я не останавливаюсь на отдельных фильмах режиссера, в которых есть и льстивость, и грубость, и бутафория, и неправда. Я пытаюсь установить специфический ракурс западного взгляда, открывающего для себя феномен русского характера через феномен кинематографического мира Донского.

Любой из наших критиков мог бы со знанием дела поговорить о смысле карнавальных шествий, цирка, бутафории религиозных процессий, положим, у Феллини; или о мотивах двоящихся шутовских и театральных масок у Бергмана. Но мало кому из нас приходилось задуматься о пристрастии Донского к ярмаркам с обрывками кабацкой гульбы, о цыганской вольнице, об исступлении пьяной пляски или, наоборот, о почти религиозной страдальческой странности танца в фильмах Донского.

Самое странное, пожалуй, что менее всего это было наследием первых пореволюционных лет с подчеркнутым, но скорее теоретическим пристрастием авангарда к низким жанрам – цирку, балагану, лубку. Менее всего это было стилизацией или романтизацией профессионала на грани фола.

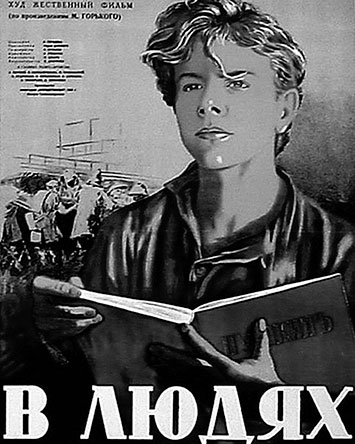

Кадр из фильма «Детство Горького».

В мире Донского эти пестрые, экспрессивные, экзотические и естественные ярмарочные мотивы прямо, без опосредования выражают национальный характер – широкий, не смирившийся, подчас буйный или стойкий, характер отчасти фантастический и затейный. Из мировых экранных мотивов подобного рода ярмарки Донского, пожалуй, наименее метафоричны и интеллектуально отягощены иносказательными смыслами. Зато в них, как и в его пейзажах, присутствует то же изначально магическое, природно и народно зрелищное, уводящее из мира, ограниченного и разграниченного здравым смыслом, в мир изначальной безграничности, что и в его пейзаже.

Когда западные критики с некоторым почтительным страхом говорят о проблескивающем в облике Донского безумии («человек, который говорит с богами»), они узнают в нем творимую легенду о русской нерадивости, которая сверх и свыше рационального разума, здравого смысла, и спрашивают: не потому ли он отдает предпочтение сельской жизни, сохранившей больше традиций?

Кадр из фильма «Детство Горького».

Мы редко отдавали себе отчет в том, что действие современных фильмов Донского, если они не опрокинуты в старую Русь, происходит в сельской местности. У нас был свой отсчет «деревенского» фильма, восходящий к тому же Довженко и выделяемый в отдельную рубрику в темплане: «о деревне».

Потом проходила кампания фильмов «о рабочем классе», «о молодежи» или «об ученых», в нее вписывались те же – или уже иные – имена режиссеров, и общий поток кинематографа продолжал свое привычное течение.

Между тем западная критика выделяет для вселенной Донского совершенно отдельный, свой собственный угол, связанный с именем Максима Горького, его пониманием народной жизни – ее жестокости и ее гуманизма, мрака и светлости, – из которого проецирует все творчество режиссера.

Впрочем, для этого и не надо так далеко отъезжать от Москвы, потому что Донской сам делал эту отсылку: предваряя почти каждую свою картину эпиграфом из Горького. Не надо, но и надо: некоторая демонстративная старомодность и консервативность его манеры связаны не только с возрастом, поколением, усвоенными эстетическими категориями. Не только с довлеющим себе и потому в чем-то существеннейшем и сокровенном неподвижным его экранным миром. Но и с вечной темой, начавшейся для Донского не с Горьким, но в горьковских экранизациях обретшей свой центр и высшее художественное выражение, как и выражение человеческое, – с темой русского гуманизма, жестокого и просветленного, с темой постижения и построения жизни через страдания, муки и вечно брезжущую надежду и веру.

Вот тут-то, пожалуй, главный пункт притяжения Запада к «неизбежности странного мира» Марка Донского. Кто откажется от соблазна истоки победы в кровопролитнейшей из войн искать в каких-то исконных свойствах национального духа, а не только в обстоятельствах стратегии, тактики, военного потенциала, в расстановке сил, даже в объединяющей силе идеи защиты Отечества? Кто не захочет понять сегодняшнюю жизнь народа и государства через его историческое прошлое и его вечные вопросы?

Марк Донской по внутреннему единству своего творчества, как мало кто, дает Западу ориентиры в понимании далекого «европейского Востока» или «Востоко-Запада». Не только фильмами, непосредственно составляющими триптих о войне, – «Радуга» и обрамляющие ее как створки «Как закалялась сталь» и «Непокоренные», – но и всей совокупностью созданного им.

Реки и равнины Марселя Мартена – это ведь еще и метафора и иносказание: речь идет не только о пространствах, речь идет о людях, населяющих эти пространства, о характере, в котором присутствует и медлительное, неотвратимое течение этих рек, и протяженность равнин, и безграничность снегов, и история, и современность. Именно в естественном и непосредственном переходе от истории к современности в ее народном, почвенном и в то же время общечеловеческом варианте усматривает западная критика значение кинематографического мира Донского.

Он рожден революцией, ибо именно революция могла открыть «маленькому человеку из Одессы», сыну еврейского рабочего, возможность стать одним из самых заметных явлений в русском советском кинематографе. Но в его фильмах уже иной пафос, нежели в картинах Большой тройки, показывающих непосредственно революционную ломку. Открыв Горького, Донской имел возможность обратиться к более глубоким истокам происшедшей ломки.

Слова «открыв Горького» могут быть поняты узко, буквально, но могут быть поняты и в более широком и общем смысле. Открыв для себя Горького – не того «главного» советского писателя, каким его привыкли числить, а выходца из «Детства», странника «по Руси», он открыл в Горьком и ту пеструю, бродящую и поднимающуюся на дрожжах Русь, которую сам еще отчасти застал в своих поисках профессии, места и смысла жизни. Она оборотилась к Донскому через Горького и через Достоевского, которого он никогда не ставил, но которого воспринял через посредство того же Горького – исповедально и дискуссионно. От Горького в творчество Донского пришли отнюдь не изобразительные мотивы: космическое ощущение пространств, вод, облаков, солнц и лун «маленький человек из Одессы» носил в самом себе. Пришли мотивы, так сказать, сюжетные, а на самом деле – традиционно-национальные и общечеловеческие. Быть может, он прочувствовал их на самом себе – в своей беспокойной судьбе, в своей одержимости, авантюризме, не столь редком по тем временам – все кинематографисты довгиковских лет в той или иной степени были авантюристами и конкистадорами. От Горького он получил тот синтез, тот первоисточник, который – в случае Донского – трудно даже назвать собственно литературным.

Кадр из фильма «Детство Горького». Даниил Сагал – Цыганок.

Из Горького он вынес мотивы детства – несчастливого, раненного жестокостью, взыскующего любви и правды, чистого, гордого, жалостливого и злого, ожесточенного – вечного детства как одного из вариантов безумия – незнания и неумения мириться с велениями здравого смысла.

Из Горького он вынес мотивы материнства – униженного, забитого, всепрощающего, всеобъемлющего, доброго и лучистого, нежного, страдающего и сострадающего, страстного, отчаянного – вечного материнства как иного варианта того же безумия, не умеющего смириться с жизнью как она есть.

Из Горького он вынес мотивы злобы и жестокости – жалкой, подневольной, темной, страшной, напуганной, слепой, взывающей к возмездию – вечной жестокости как варианта безумия самой жизни.

Из Горького он вынес мотивы нижегородской и всякой иной ярмарки – загульной, пьяной, фантасмагорической, буйной, хмельной, веселой, освобождающей скрытые силы жизни – вечного и нечаянного выплеска безумия в образумленную повседневность.

Из Горького он вынес мотивы преображенной и вечной христианской символики – Цыганка, погибающего под тяжестью креста, крестьянки Олены, совершающей свой крестный путь на Голгофу под дулами немецких автоматов, убитого оккупантами ребенка на крыше хаты среди плещущих крылами голубей.

Кадр из фильма «Детство Горького».

Эти мотивы вовсе не ограничились в творчестве Донского экранизациями самого Горького. Они прошли через экранизации кого угодно, от Ванды Василевской и Бориса Горбатова до Николая Островского и Коцюбинского, и стали его собственными излюбленными и кровными мотивами, столпами его вселенной.

Эти-то мотивы и были восприняты французской, итальянской, а затем уж американской и всякой иной критикой как извечно русские и социалистически-гуманистические, нашедшие в жестоких испытаниях Второй мировой войны свою небывалую остроту. Здесь можно бы вспомнить и «слезинку ребеночка», и многое другое, что – как вечные вопросы бытия – было предложено Западу великой русской культурой.

Негармоничность и огрубленность, присущая фильмам Марка Донского, избыток бутафории и несколько архаический пафос не отменили для них убедительности этой вселенной. Нет творца совершенного и безупречного, и любая вселенная – да хоть бы и наша собственная – непременно где-нибудь да хромает. Таким образом, ошибки вкуса, некоторая непричесанность и преувеличенность в глазах эстетически весьма взыскательной критики послужили не к умалению мира Донского, а лишь к доказательству его подлинности и первородности. А первородность художника всегда превыше его удач и неудач.

Возвращаясь ко временам так называемого «малокартинья», не забыв упомянуть об опале, постигшей Донского в связи с фильмом по роману «Алитет уходит в горы» (1949), западная критика отмечает, что, будучи всегда ортодоксальным защитником идей Октября, страстно отстаивая его заветы и получая все положенные ему награды, Донской никогда не делал ни официозно-помпезных, ни мнимо-достоверных, ни сервильных картин о Сталине. С 1934 года даже портрет Сталина не являлся в картинах Донского (не считая его реального выступления по радио во время войны). Оставаясь в общем русле кинематографии тех лет, его эстетики и идеологии, картины Донского все же прокладывали свой собственный последовательный путь. При этом критикам импонировали обе стороны медали: как верность режиссера идеям революции, так и самобытность их воплощения. Поэтическая и возвышенная и одновременно жестоко натуралистическая вселенная Донского выдержала испытание трудным временем и отразила под своим павильонным небом невыдуманный крестный путь народа через почти невыносимые унижения и страдания, через оскорбление и убиение детства и материнства, через поругание родины – к надежде на светлое начало, заложенное в человеческой природе.

Таково почти идеалистическое, символически выраженное соучастием земли и стихий, светом, фольклорными музыкальными мотивами, рифмованными монтажными фразами верование Марка Донского. И это верование, это упование на человеческое в человеке, это активное до энтузиазма и пафоса начало его фильмов тоже составило частицу того «света с востока», который западный кинематограф, склонный к скептицизму, отчаянию, иронии, искал и находил в лучших фильмах нашего кино.

Ну и просто ни на что не похожая, растрепанная, фантастическая, пронизанная нищетой и вольностью цыганской судьбы, пропитанная насквозь фольклорными мотивами, неосуществленной эротикой и бесконечностью любви – любви двух изгнанников друг к другу и к оставленной родине, любви прекрасной и смертоносной, – сказка «Дорогой ценой», получившая на Западе название «Плачущая лошадь». Даже самые ярые энтузиасты творчества Донского не ставили ее в ряд ни с горьковской трилогией, ни с «Радугой» или «Непокоренными». (Бунин как-то заметил, что, если бы Чехов написал всего только один «Роман с контрабасом», то можно было бы сказать, что в русской литературе мелькнул оригинальный талант.)

Это странное, но и самое естественное порождение таланта Донского – чуждое ухищрениям киномоды, дикое, незнакомое с новыми веяниями, возникшее как-то почти мимоходом в странной фантазии странного человека от встречи с Коцюбинским, вовсе не предназначенное для экспорта и внутренне чуждое своему шумному успеху у изысканной публики и рафинированных ценителей, – этот почти что незаконнорожденный ублюдок, как никакой другой из фильмов уже маститого, прославленного и возвеличенного «пророка кинематографа» доказал с непреложностью реальный факт: существование вселенной Марка Донского. Ее нерасторжимую и сокровенную почвенность, открывшую миру нечто о чем-то, что никогда не может быть раскрыто и показано до конца: о душе народа.

К этой попытке взглянуть на знакомое издалека, через перевернутый бинокль, не могу не добавить комментарий самой жизни, еще более странный, чем странности режиссера.

Вернувшись из духоподъемной мюнхенской поездки в это турбулентное и остродискуссионное время, я обнаружила себя невыездной (как, впрочем, было и прежде). Но и маститого режиссера почему-то изъяли из всех телевизионных передач, да и вообще он лишился некоторой условной неприкасаемости для пинков и щелчков. Эту заметную тень опалы молва приписывала самым дурацким поводам (например, будто бы в эфире Донской имел неосторожность фамильярно положить руку на плечо актера в гриме Ильича и прочее подобное).

Со временем загадка разрешилась. Из партархива появилась на свет «телега» некоего немецкого добровольца, профессора с гофманианской фамилией Херлициус, который прилежно доносил на имя самого Суслова о нашем «несоветском» поведении во время дискуссий:

…Советские гости единодушно признали, что они сделали этот фильм («Обыкновенный фашизм». – М. Т.) также для своих собственных условий и для критики собственных порядков… Фильм не является исторической документацией, в нем идет речь о повсеместно актуальной теме…

Разумеется, и те шутовские выходки, которые дома служили Донскому защитную службу, были истолкованы немцем в антисоветском духе: «Донской перешел все допустимые границы: на манер плохого клоуна он имитировал на сцене парадный шаг…»[231] и т. д.

Так судьба даже самых «народных» и «заслуженных» деятелей искусства зависела от любой случайности и косого взгляда. И это уже не в сталинские, а в гораздо более вегетарианские брежневские времена…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Марк СПЕКТОР ПО ЗАДАНИЮ ЧК

Марк СПЕКТОР ПО ЗАДАНИЮ ЧК И опять Матвей Бойченко[1], как и год назад, увидел приземистое здание Гуляйпольского вокзала, а за ним степь и поросль пшеницы. Вдали, в струящемся мареве, угадывался городок.На площади, у оббитого пулями вокзала, его и Гордеева ожидала тачанка.

ЧУЖОЙ ПАПА И ЧУЖАЯ ТЕТЯ

ЧУЖОЙ ПАПА И ЧУЖАЯ ТЕТЯ ПАРЕНЕК выложил на стол целлофановые пакетики с марками, пожелтевшие царские ассигнации, записную книжку и прошептал:— Больше ничего нет.— На Арбате торговал, — строго пояснил Игорь Старостин, оправляя на рукаве красную повязку. — Вот эти

5. Про корейский монастырь и чужой устав

5. Про корейский монастырь и чужой устав В каждой стране есть свои уникальные особенности и обычаи, которые кажутся местным жителям само собой разумеющимися, но впервые попавших в страну гостей в лучшем случае удивляют, а в худшем – служат причиной непонимания и

5. Про корейский монастырь и чужой устав

5. Про корейский монастырь и чужой устав В каждой стране есть свои уникальные особенности и обычаи, которые кажутся местным жителям само собой разумеющимися, но впервые попавших в страну гостей в лучшем случае удивляют, а в худшем – служат причиной непонимания и

5. Про корейский монастырь и чужой устав

5. Про корейский монастырь и чужой устав В каждой стране есть свои уникальные особенности и обычаи, которые кажутся местным жителям само собой разумеющимися, но впервые попавших в страну гостей в лучшем случае удивляют, а в худшем – служат причиной непонимания и

Марк Левитин

Марк Левитин Широко известно в нашей области имя пламенного революционера Константина Филипповича Левитина, возглавлявшего большевистское подполье во времена Комуча, впоследствии председателя первого Самарского городского комитета комсомола, заместителя

1. Марк Твен в Палестине

1. Марк Твен в Палестине В 1869 г. путешествовал по Святой Земле американец Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Ему еще лишь предстояло прославиться под псевдонимом Марк Твен, но, может быть, именно поэтому молодому литератору удалось фиксировать свои наблюдения без гнева и

Дмитрий Донской и его сыновья

Дмитрий Донской и его сыновья Ольгерд был похоронен по православному обряду, значит, он был крещёным человеком. Какое православное имя у него было? Если это имя было — Иван, многие загадки получают своё объяснение. Например, Корибут Ольгердович становится Дмитрием

1. МАРК ТВЕН В ПАЛЕСТИНЕ

1. МАРК ТВЕН В ПАЛЕСТИНЕ В 1869 г. путешествовал по Святой Земле американец Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Ему еще лишь предстояло прославиться под псевдонимом Марк Твен, но, может быть, именно поэтому молодому литератору удалось фиксировать свои наблюдения без гнева и

3. Донской казак Ермак Тимофеевич на Ахтубе

3. Донской казак Ермак Тимофеевич на Ахтубе История космодрома Капустин Яр, конечно, интересная. Но не надо забывать, о древней Золотой Орде. Ракеты ракетами, космические аппараты космическими аппаратами, но мы ведь помнили и о том, что находимся почти в устье Волги, на ее

Глава 11. МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ…»

Глава 11. МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ…» 1. Поговорим?. С Министром внутренних дел мне, рядовому районному оперу, общаться в общем-то удаётся редко.Изредка, наведываясь в наш провинциальный Энск с очередной инспекционной проверкой, промелькнёт в окошке

ЧУЖОЙ СЛЕД

ЧУЖОЙ СЛЕД На улице густо метелило. Снег забил все окна. В комнате стало темно. Момыш-улы отодвинул в сторону книгу и подошел к окну. Интересно, что там за кутерьма?Недовольный тем, что Момыш-улы променял книгу на бесполезное занятие, отец привстал с кровати и

Марк Рафалов

Марк Рафалов МАРК РАФАЛОВ – мэтр отечественного судейского цеха. Известен не только своим эталонным арбитражем, но и выдающимся чувством юмора. Сегодня – автор нескольких книг по истории отечественного футбола, эксперт, регулярно выступающий на страницах многих

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг Первым, кого я заметил, войдя на следующее утро в кафе в офисе Facebook, был не Марк Цукерберг, а его заместительница, второй человек в компании — Шерил Сандберг. В кафетерии должна была проходить презентация новых настроек приватности. От меня снова

ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ

ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ Он высокий, тучный. У него маленькая круглая голова на широких плечах и густые черные волосы. Чисто выбритые мясистые щеки отливают синевой. Живые карие глаза озаряют лицо неослабной улыбкой с оттенком лукавства.— Я словак, Евгений Неруда. А здесь живу

Ночное, дневное. Марк Харитонов

Ночное, дневное. Марк Харитонов 1.Помнится, как я слушал в Рахманиновском зале консерватории концерт “Nachtmusik”, и в первом отделении подумал: такую музыку хорошо слушать перед сном, успокаивает. Но завершившая концерт “Просветленная ночь” (“Verkl?rte Nacht”), струнный секстет