Бравый

Бравый

«Внук Крепыша…»

«Золотой теленок»

Довелось мне помогать мастеру-наезднику Александру Федоровичу Щельцыну в тренинге всесоюзного рекордиста Бравого. Бравый был очень знаменит сам по себе. Сверх того, приходился он родственником великому Крепышу – праправнучатым племянником.

Крепыш, основная дореволюционная знаменитость в конном спорте, от рождения был нескладный, узкий, цыбатый, то есть негармонично подтянутый кверху на ногах. И вот сложилась, выросла с годами и тренингом из, так сказать, «гадкого жеребенка» выдающаяся лошадь, целая эпоха в коневодстве.

Тогда, к 1910-м годам, вообще наступила пора расцвета рысистого спорта. Впрочем, во многих областях сверкали имена, которые для нас теперь «классика». Кто был авторитетом в литературе? Толстой. В театре? Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Качалов, Леонидов. Цирк? Дуровы, Поддубный. Как раз 1910 год как особенный рубеж вспоминал Александр Блок: успехи французской борьбы и в большой моде народившаяся авиация… Причем теорию летного дела развивает Жуковский – отец русской авиации, летает Нестеров, наш ранний ас. Итак, если пилот – то Нестеров, борец – Поддубный, а на бегах Крепыш, «лошадь столетия». Серый гигант орловец был достоин своего времени. Тогда и говорили: «Сейчас в России гремят двое: Шаляпин и Крепыш!». Были и другие беговые знаменитости, но Крепыш, одно слово, эпоха. В нем не просто содержались качества выдающегося ипподромного бойца, скажем, резвость, выносливость или сила, а была в нем индивидуальная одаренность. Есть специальные старинные лошадиные стихи:

Как-то раз перед ездою,

В злой придя задор,

Рысаки между собою

Учинили спор…

Призовые рысаки обсуждают друг друга. Задели Слабость, а Слабости удалось однажды побить Крепыша. В тот день Крепышу пришлось бежать дважды – на рекорд и во Всероссийском Дерби. Напряжение сказалось, и на финише Слабость объехала серого великана. Память об этом заключает для нее все самое героическое и счастливое в жизни. «Не забуду я до смерти…» – так вспоминает она об этой удаче, когда ее обижают намеком на невысокий класс.

Стихи эти я услышал от Щельцына. Мы везли с ним Бравого в Одессу, где лошади в мягком и сухом климате бегут обычно на несколько секунд резвее, чем в Москве. Кроме того, Одесский ипподром имеет дорожку с длинными прямыми, что дает дополнительный выигрыш в резвости.

Так же, как Крепыш, серый и большой, Бравый, выражаясь иппически, иначе – по-лошадиному, был необычайно крупен и породен. Он имел рекорд на 1600 метров две минуты семь секунд, и желательно было, чтобы в Одессе он секунды три-четыре скинул.

Мы тянулись херсонскими степями в товарном вагоне с надписью «Живность». Была жара. Дверь держали открытой. Александр Федорович, сидя на кипе сена, читал стихи про лошадей. Когда очередь дошла до Слабости, он весь проникся ее восторгом, с каким рассказывала она о схватке с великим героем: «Не забуду я до смерти…»

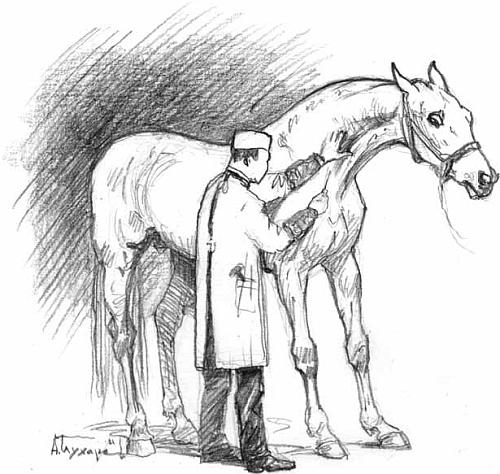

Поезд временами двигался так медленно, что можно было шагать рядом с вагоном. Бравый томился и вдруг начинал стучать в пол тяжелым копытом. Щельцын понимал его и старался чем-нибудь отвлечь. Мы растирали ему плечи, бинтовали сухожилия. На разъездах возле нашего вагона собиралась толпа. Ее начинал, как правило, проходчик, который торопливо бил длинным молотком по колесам. Неожиданный стук копыт заставлял его поднять голову. Он останавливался, пораженный великолепием зрелища.

Так открывается взору в первый раз Эльбрус.

Бравый смотрел свысока на обращенные к нему с восхищением лица. Все восхищало:

– И ноги, и ноги забинтованы!

Щельцын с воодушевлением миссионера, обращающего неверных, вещал из дверей вагона:

– Бравый, всесоюзный рекордист, от Бравурного и Куртины, Первого Московского конного завода…

В Одессе с товарной станции я вел Бравого через город до ипподрома верхом. Домой в Москву можно было написать, что вот – въехал в Одессу на белом коне…

Дальше, однако, все пошло не так уж помпезно и победно. Бравый обретал, правда, постепенно порядок после дороги и на пробных работах ехал хорошо. В последнюю прикидку – Щельцын на Бравом, я на гнедом Конкурсе, которого тоже привезли для улучшения резвости, – из поворота мы выпустили вовсю и, когда миновали столб, тренер, сжимая в руке секундомер, таинственно спросил:

– Ездил когда-нибудь так резво?

Александр Федорович раскрыл кулак и с торжеством показал стрелки: четыреста метров в тридцать секунд. Если так ехать круг, две минуты. Это надо понять! Конечно, по дистанции скажется утомление и выйдет тише, но все равно такая работа давала большие надежды.

Пробный приз Бравый выиграл без борьбы, объехав местных резвачей. На этот раз он легко повторил свое московское время. Теперь езда на удар – решающая.

– И запишу обоих, – говорил Щельцын, – и Бравого, и Конкурса. Поедешь на Конкурсе.

А начались дожди. На Одесском ипподроме это гибель. Дорожки – месиво, на колесах – пуды липкого чернозема. Мы все равно, как могли, поддерживали Бравого массажем и шаговыми работами. Я ездил на нем под седлом. В это глухое время конюх Кузьмич, который был с нами, отпросился к брату в Николаев. Я остался один и за помощника и конюшить с тремя жеребцами. Был еще вороной Кунгур.

Опять подошла маховая, контрольная работа. В шесть утра, как обычно, я дал овса. Беда еще была в том, что овес оказался у нас пополам с пшеницей, тяжелый для лошадей корм. Мы давали осторожно, но все-таки кормить-то надо при такой нагрузке! Боюсь, что тогда я слишком щедро насыпал Бравому. Но корм после резвой был легкий: не овес – каша из отрубей. А что если кто-то из конюшни соперников раньше времени дал ему напиться? Во всяком случае, когда уже после работы и после обеда, на который мы ходили с Александром Федоровичем по очереди (один всегда оставался в конюшне), я вернулся, во дворе стояло плотное кольцо людей. В середине – Бравый: как гибнущий гигант, он беспомощно оседал на задние ноги. Облегчал себе перед: передними ногами от боли ступить не мог.

Самый ужас – ревматическое воспаление копыт, что называется «опой». Лошадиное сердце – сильный мотор – отличается одной слабостью: оно беззащитно, если не вовремя или чрезмерно дать воды. По устройству своему сердце лошади не успевает «перекачивать» жидкость, и вода устремляется в конечности, книзу. Набухают кровеносные сосуды «венчики» – у самых копыт. Оттого Бравый и не мог сделать шагу, потому он и старался высвободить от тяжести собственного могучего тела передние ноги.

Подобно Крепышу, Бравый отличался роковой неудачливостью. Не то что вдруг не повезло, а именно в тот момент, когда решается судьба, его постигает неудача. Потом или до этого он может нечаянно творить чудеса, но в роковой момент, в минуту судьбы, когда в одну точку сведено все: успех, слава, принцип, история – он проигрывает. Так, Крепыш имел множество почетных призов, установил на всех дистанциях рекорды. Некоторые из них держались более двадцати пяти лет. А его время на три версты (3200 м) по ледяной дорожке зимой оставалось непобитым полвека. Только Бравый и улучшил его. Но Дерби, приз призов, Крепыш проиграл Слабости, Интернациональный приз – американскому рысаку Дженераль Эйчу. Потом он мог, шутя и играючи, объехать тех же соперников, но в роковой момент ему не везло.

Бравый и в этом отношении был похож на своего знаменитого предка.

Помню как упустил он Дерби.

Дерби во всякой стране, где есть конный спорт – это все. Были наездники необычайно прославленные, но, если в списке их блестящих побед за всю призовую карьеру не значилось Дерби, то они оставляли свое поприще с удрученным сердцем. Само название и значение приза идет, как вообще многое в конной терминологии, из Англии, где в конце XVIII века лорд Дерби учредил приз своего имени для трехлетних скакунов. С присущим им консерватизмом англичане из года в год строго поддерживали все те же условия розыгрыша Дерби – дистанцию, грунт, время года. Сто лет назад и сейчас лошади скачут на Дерби в Эпсоме при неизменных условиях, поэтому Эпсомское Дерби служит абсолютным мерилом достоинств чистокровных скакунов от века к веку. Приз стал классическим и приобрел таким образом первостепенное значение. И в других странах основной приз сезона называют условно Дерби. Даже если такому большому призу дается свое, национальное название, например в Америке – Гамблетониан или у нас – Большой Всесоюзный, то дополнительно все равно указывается, что по классу это Дерби. В тот год Бравый считался фаворитом, ведь Зимний Большой приз был за ним. Все ждали его.

– Давно, давно на бегах не появлялось такой лошадки, – говорил один старый наездник, для которого былое бегов – его жизнь.

На работе Бравый уже показывал тогда резвость, близкую к рекордной. А утром в день приза полил дождь. В Москве грунт другой, чем в Одессе, ехать можно. Некоторые лошади по грязи, потому что мягче, бегут даже лучше. Был случай, старик Алпатыч однажды ходил накануне приза под дождем по ипподрому и не хуже седого Лира просил стихию: «Лей! Лей!» Дождь послушался, и на другой день Алпатыч мчался на своем Контакте, как паровоз, и выиграл вне конкуренции.

Не то Бравый.

Массивная лошадь, он полз по сырой дорожке. Чеканный ход его нарушился. Копыто вязло и скользило. Небольшой Подвиг легко побил его. Все растерялись. Чувствовали – несправедливо! А что поделаешь?

И вот опять Бравый бессилен перед несчастьем, обрушившимся на него. Щельцын с какой-то одеревенелой выдержкой осматривал его. Я знал за Александром Федоровичем это качество: при бедах, которых в жизни его было довольно, он изнутри напружинивался и так непроницаемо застывал…

* * *

Лучшие свои годы, время расцвета, Щельцын провел в ссылке. Классный молодой мастер оказался далеко от столичного ипподрома, где одержал крупнейшие победы, в том числе выиграл советское Дерби, Большой Всесоюзный Приз. Что же ему инкриминировали? Контрреволюцию – таков был приговор, который задним числом острословы-смельчаки уточняли: «среди лошадей». На самом деле, какова бы ни была официальная мотивировка ареста и высылки, то был результат закулисного соперничества среди наездников. Иные из них, кому не везло в призах, брались уже не за вожжи, а за перо, чтобы строчить доносы – обычнейшая практика тех времен, какую область нашей жизни ни возьми. Мне выпало знать и тех, на кого клепали, и тех, кто клепал. Доброхоты строчили, поставляя сырье для сыскной промышленности, у которой, как у всякой отрасли планового хозяйства, имелись свои нормативы выработки.

«Сознавайся, чем же ты лошадь зарубил – топором?» – так во время допроса еще одного мастера, тоже ставшего жертвой политического навета, был истолкован конюшенный термин «зарубка» или «засечка». Кто донос писал, тот, разумеется, знал: это ссадина на ноге, лошади наносят такие незначительные увечья то и дело самим себе ударом копыта, однако, автор доноса, вероятно, не счел нужным пояснить, что значит «зарубил» на ипподромном языке, а кто допрашивал, тот, и не думая до сути доискиваться, увидел в доносе что и требовалось усмотреть – порчу социалистической собственности, иначе говоря, вредительство. Этого наездника все же отпустили, но не потому, что ему удалось устранить семантическое (смысловое) недоразумение, нет, ценой поклепа на собрата-конника: а тот, еще одна жертва, наложил на себя руки и в предсмертном письме завещал, чтобы уцелевший, но ставший клеветником на похороны его не приходил.

Щельцын рассказывал: незадолго до ареста один знакомый, любитель бегов, взял у него почитать редкую книгу «Мыслящие лошади». Взять взял, а не вернул – не успел, его самого арестовали. Это был автор «Конармии» Исаак Бабель, свой человек в ЧК, ОГПУ и НКВД, именно эти связи и довели его до трагического конца. Удивительным образом та же книжка, судя по некоторым признакам, все тот же самый экземпляр, попалась мне у букиниста, и со временем я отдал ее книголюбу-коллекционеру, поклоннику Бабеля, теперь эта библиографическая редкость хранится за океаном в библиотеке Института революций и войн.

Эта небольшая книжка, основанная на истории Умного Ганса, была написана супругой крупнейшего генетика Николая Кольцова. Знаменитый ученый, поддерживая идею о способности лошадей мыслить, поместил об этом пространную статью в авторитетном журнале «Природа». Однако Умный Ганс как «мыслитель» оказался разоблачен, да и всякий имеющий дело с лошадьми профессионал вам скажет, что это чепуха, но на всякого мудреца довольно простоты, и, видно, выдающийся естествоиспытатель поддался женским чарам и чересчур очеловечил лошадей. Ведь кто знает, почему новобранцу в рассказе Бабеля не подчинялся чужой конь, а на меня бросилась не моя Прелесть? У лошади не спросишь. Допустим, похоже на сердечную привязанность к своему хозяину, а чем объясняется неприязнь к чужому человеку? Может, запах непривычен – пугает. Этолог Конрад Лоренц утверждал: лучшим литературным описаниям «чувств и мыслей» животных, как у Киплинга, нельзя не верить, однако и верить не следует: пантера вроде Багиры из рассказов о Маугли на самом деле так не только не говорит, но и не думает.[3]

Основоположник отечественной экспериментальной биологии Кольцов так же отстаивал науку, впоследствии объявленную псевдонаукой, об улучшении породы людей. Над этим, как мы знаем, посмеялся Михаил Булгаков в повести «Собачье сердце», и тогда же повесть подверглась запрету. В чьих интересах был наложен запрет? Партия и правительство были против? Завал из книг, в названии которых стояло неведомое мне слово ЕВГЕНИКА, я обнаружил у тетки моей, учительницы с шестидесятилетним стажем, испытавшей на себе все, какие только можно было испытать, превратности в экспериментах над нашим образованием, и на мой вопрос, что за штука «евгеника», тетка отвечала: «Нас заставляли это изучать и пропагандировать». Еще бы не заставлять! Речь шла о выведении лучших в мире граждан, советских, об этом писал Кольцов, так же, как, поддерживая жену, писал он о способности непарнокопытных, что твои человеки, шевелить мозгами. А разве с таким крупным научным авторитетом поспоришь?

В те же годы готовились лететь на Луну, а также воскрешать всех мертвых, и беда заключалась в том, что лететь и воскрешать нередко собирались одни и те же энтузиасты. Разобраться, где сбыточное, а где несбыточное, что есть прозрение, а что просто бред, было нелегко. Наряду с научными открытиями, визионерски-утопические проекты, обещавшие сказку сделать былью, тогда выдвигались в несметном количестве, и всякий слишком смелый замысел был пробиваем любыми средствами. При жестком и сквозном партийно-государственном контроле, который назывался диктатурой пролетариата, всякий прожектер действовал соответственно в том же духе, диктаторскими методами. Сплошной террор! Сторонники свободы в искусстве старались переубедить своих оппонентов, упрятав их за решетку, как порывался сделать режиссер-реформатор, сам павший жертвой репрессий, Мейерхольд. Строитель интернациональной башни художник-дизайнер Татлин отстаивал свою идею с пистолетом в руке, я слышал это от тех, кого он брал на мушку, пока пистолет у новатора не отобрали. Согласно замыслу Александры Коллонтай, известной либертинки и феминистки, близкой к правительственным кругам, моему будущему тестю, инженеру-строителю Михаилу Васильевичу Палиевскому, было дано указание без рассуждений воздвигнуть Дворец безбрачия. Дети во вместилище свального греха должны были считаться общими, коммунистическими. Партия велела – Комсомол ответил «Есть!» Тесть, мастер своего дела, приказ выполнил, отгрохал капище «любви пчел трудовых» (так называлось программное сочинение Коллонтай), но здание не успели заселить согласно передовому идеалу, началась война, Смоленск оказался оккупирован, тесть и вся его семья были угнаны в нацистский трудовой лагерь, а после войны нравы у нас переменились, и добротное само по себе сооружение использовали то как тюрьму, то как гостиницу.

Ныне, вглядываясь в наше недавно минувшее прошлое, историки, добравшиеся до источников, советуют не торопиться в желании отделить овец от козлищ, чистых от нечистых, правых от виноватых. В самом деле, в Институте мировой литературы, где я работал, судили судом чести сотрудника, оказавшегося доносчиком. И что же выяснилось? Да, доносил, но его доносы были реляциями лояльного советского гражданина, слышавшего недозволенные речи. А жены его жертв писали в инстанции, требуя расправы над своими мужьями! И почему писали? Потому что хотелось им избавиться от мужей, а наездникам-неудачникам хотелось получить в свои руки тренотделение. Все больше самых разных историков приходят к одну и тому же выводу: борьба шла волнами, отливами и приливами, по принципу «сегодня ты, а завтра я», жертвы, павшие во взаимосокрушительной борьбе роковой, были не агнцы безвинные, а слабейшие, не выдержавшие схватки за существование, но если бы те же павшие вышли победителями, то попасться им в лапы был бы вовсе незавидный подарок судьбы.

Совершающаяся сейчас по справедливости реабилитация уже не раз мной упомянутого Я. И. Бутовича сопровождается созданием легенды о нем, жертве советской власти. А он оказался жертвой борьбы за власть, подоплекой его падения был правительственный фаворитизм, прежде всего у Троцкого, и пользовался до поры до времени удачливый представитель старого режима нововельможным благорасположением вовсю. Бутович вел себя большим барином, высокомерно третируя и унижая собратьев-конников. В результате он стал жертвой собственного характера, это я слышал от людей, знавших и ценивших его – выдающегося коннозаводчика. Как знатока лошадей они превозносили незабвенного Якова Иваныча до небес. А сочувствие – выражали они сочувствие ему, неправедно загубленному? Нет, они давали понять, что сам виноват – накликал на себя беду нетерпимостью к мнениям каким-либо еще, кроме тех, что совпадали с его собственными. К удовлетворению им обиженных или несогласных с ним, его и загнали в Соловки, как только сошли со сцены его партийно-государственные покровители.

По незрелости, полвека тому назад, я был неспособен уместить в сознании противоречивые, мне казалось, несовместимые положительно-отрицательные оценки яркой личности. Одно из двух: либо это был замечательный заводчик и прекрасный во всех отношениях человек, либо заслуживающий не лучшей участи «ар-рап», как друзья – они же! – его аттестовали, проще говоря, прохиндей. Согласно с романтически-реставрационным умонастроением, овладевшим мной в те годы, безусловную хвалу Бутовичу я выслушивал, а столь же очевидное несочувствие ему пропускал мимо ушей. Зато теперь, с годами, противоречивость-то и проступает в памяти как приговор самой истории: несчастный властолюбец хотел того, что получил – власти, и пользовался ею, пока она была у него в руках. Думал ли он о возмездии? Бутович (и Бухарин, и Виктор Серж, и вообще никто из попавших под колесо послереволюционной истории) себя о том своевременно не спрашивал. Если, наконец, спросил, то когда было уже поздно: испытавшие на себе его властолюбие, как видно, сочли, что по справедливости пришла их очередь взять реванш.

В книге мемуаров «Погружение во тьму» (первоначальное название «Под конём»), беспристрастно и сочувственно представил Бутовича человек того же социального круга, попавший вместе с ним в лагерь, Олег Волков, которого я тоже знал. Но Олег Васильевич все-таки, мне кажется, представил Бутовича чересчур большим барином. Бутович был истинно большим знатоком лошадей, а большого барина из себя корчил, как достойные доверия люди говорили о нем, объясняя, почему он постарадал. Как персонаж, Бутович, фигура несомненно красочная, под разными именами фигурирует у Михаила Булгакова, Пантелеймона Романова и Петра Ширяева. Однако никто из них не сообщает, что жизнь его осложнялась еще и гомосексуализмом, сам же он в мемуарах говорит об этом до того глухо, такими обиняками, что если бы я от современников о том не слышал, то едва ли смог бы понять, о чем идет речь. Словом, судьба Бутовича – эмблема времени, о котором представление полное ещё только предстоит получить.

* * *

…Щельцын, глядя на страдающего Бравого, ничем не выдавал своего расстройства, и только когда ветврач принес шприц, наездник при виде огромной иглы зажмурился.

Впрочем, прежде решили сделать клизму. Я сказал, что, может быть, это «завал» в кишечнике от тяжелого зерна. Откуда же взяться опою, если я подпаивал глотками и вываживал? Ввели шланг, влили воды, вытащили.

– Р-р-разойдись! – скомандовал собравшимся ветврач в ожидании результата. Но заметного действия не было. Оставалось пустить кровь.

– Какая же игла! – простонал тут Щельцын и сомкнул глаза.

– Возьмите губу, – велел мне ветврач.

Я взял Бравого за верхнюю губу между ноздрей, за теплый и мягкий нос, впившись как можно крепче ногтями, и даже скрутил немного, чтобы этой болью отвлечь жеребца от еще большего страдания и заставить стоять, пока сделают укол. Иначе он раскидал бы всех нас.

Бравый тоже закрыл глаза.

Ветврач нащупал на шее вену, коротко и сразу ударил в нее иглой. Вырвалась темная струя. На светло-серой шерсти она выглядела особенно резко. Подставили большую колбу и взяли поистине лошадиную дозу крови – литра четыре. Тут же полегчало. Бравый стал переступать ногами, и я смог отвести его в конюшню. Вечером он уже ходил спокойно. Но боевые кондиции были надолго потеряны. Потом погода окончательно испортилась. Какая тут езда! Так мы и остались без рекорда.

Ныне уже бегают дети Бравого. Когда он, ветеран, отмеченный дипломом 1-й степени, стоял в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, я пошел его повидать и разглядел на шее с левой стороны отметину, куда били страшной иглой.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.