Финский посыл Из рассказов наездника Петра Васильевича Гречкина

Финский посыл

Из рассказов наездника Петра Васильевича Гречкина

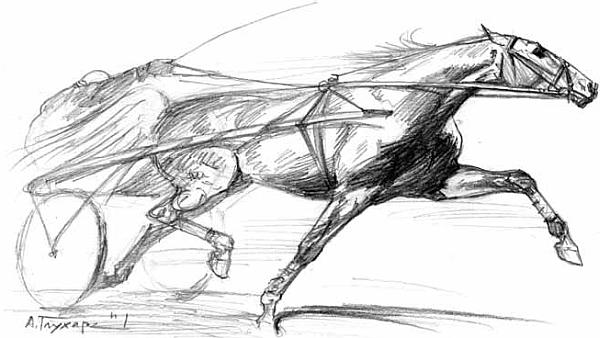

Две минуты и несколько секунд продолжается бег на обычную дистанцию 1600 метров – один круг. Наездника можно спросить о любом моменте борьбы на дорожке – он расскажет, и мгновение, секунда, доля секунды растянется в целую повесть: множество переживаний, событий. Как в знаменитой новелле Амброза Бирса: пока обреченный падает с моста вниз, ему вспоминается вся его жизнь.

Так и наездники. Стоит, например, поинтересоваться у Петра Васильевича Гречкина (его называют только так), почему проиграл он на последних метрах «нос», он подробно изложит некую повесть временных лет. В тот момент, когда, кажется, люди и лошади просто неслись к финишу, не помня себя, наездник наблюдал, словно Пимен, что творилось слева, справа, впереди и даже далеко сзади. «Я подъехал в две пятнадцать, – скажет Петр Васильевич, – а Борис (тот, что был где-то позади него) в две шестнадцать с половиной».

Удивительно также, что Петр Васильевич, грузный, могучий, у которого при разговоре обо всех прочих вещах вырываются шумы какие-то, а не слова, говоря о лошадях, выражается так: «Взгляните, до чего гармоничны движения у этой лысенькой кобылки!» или: «Боже, с каким расчетом и мужеством Флеминг провел весь бег…» Но вот окликнули его: «Петр Васильевич! Пойдите сюда на минуту». Он ответит так, что не только бумага, но стены конюшни едва выдержат. Рысаки поводят ушами. И снова говорит наездник о лошадях: «Прелесть, а не характер у моего гнедого…»

Таковы чудеса конного мира. Мне, хотя я и ездил на призы, самому особенных чудес не удалось испытать. Деревянное напряжение парализует на старте и особенно в беге. Я после езды не помнил почти ничего. Сам не свой – так и есть. А для настоящего наездника со звонком только и начинается жизнь. Он тоже волнуется. Среди опытнейших мастеров попадаются до того нервные, что каждый приз – голос дрожит, щеки землистые и папироса за папиросой. Я не то чтобы чересчур волновался. Иногда я совсем не волновался. А все-таки не различал, пока шел бег, ничего в подробностях. Две минуты для меня не растягивались, две минуты и продолжались две минуты. То был мгновенный прочерк. А наездник расскажет все. Будто все совершалось не минуту, а час, даже день: такое количество всяких наблюдений и соображений у него за время бега накапливается.

Петр Васильевич Гречкин не исключение. Так говорит едва ли не всякий наездник. Просто мне приходилось слушать его особенно часто. Стоило его спросить про финский посыл…

– Я говорю им, – начинал Петр Васильевич, – это же Ягодка. Ягодка!

Петра Васильевича с его серым Гужком послали в Хельсинки на Международные призы. Гужку было три года, он только начинал бегать, а когда Петр Васильевич приехал в Хельсинки и посмотрел соперников, он сразу узнал – Ягодка! Правда, звалась она теперь не Ягодка, а Пехлеви-Ану, но Петр-то Васильевич тотчас увидел: это Ягодка, классная кобыла, купленная некогда финнами у нас. Так не делают: лошадей необходимо гандикапировать, то есть на старте уравнять их по возрасту и по резвости. Ягодка, или Пехлеви-Ану, была старшего возраста и в расцвете сил. Петр Васильевич заявил в судейскую. Стали выяснять. «Позвольте, – говорят, – это Ягодка?» – «Да, – отвечают, – Ягодка. Вы как хотите, а мы ее с приза не снимем».

Петр Васильевич взял свой особый хлыст.

– Он у меня до тех пор этого хлыста еще не видел, – сказал Петр Васильевич про Гужка.

Дали старт. Финны принимают сначала страшно резво. Лошади приучены вылетать пулей.

– А мне бы только не соскочить, – говорит Петр Васильевич, то есть не сбиться, только бы хватило у Гужка рыси и не перешел он в галоп.

Гужку на старте мешали его задние ноги, длинные и мощные. В них его резвость, но ему трудно было сначала «разобраться ходом», встать на четкую, правильную рысь. Задние ноги действовали слишком энергично, передние, не успевая, пускались скакать. Выручила сила Петра Васильевича. Пальцы слипаются и ноют, если Гречкин пожмет руку. Этими стальными рычагами наездник и налег на вожжи. Он взял Гужка на себя, но не сдерживал, не тормозил его, а, высылая и высылая вперед, буквально нес жеребца на вожжах, на руках. Гужок горячился, кипел. У него был свой азарт. И он нервничал, видя лошадей, несущихся впереди. Тут и взяли своё железные руки Петра Васильевича Гречкина.

Гужок выстоял. Петр Васильевич взглянул на секундомер, зажатый вместе с вожжой в левой руке: «Резво!» Он прикинул, как примерно получится первая четверть круга – четыреста метров, и осмотрелся. Надо было занять место поудобнее. «Дорога впереди еще длинная», – подумал Петр Васильевич.

И вдруг прямо перед носом Гужка у финского наездника сбилась лошадь. Гужок прыгнул в сторону.

– Я вижу, – говорит Петр Васильевич, – в колесо финну он левой передней попадет. Обязательно попадет! Деваться некуда…

И наездник резко взял на себя. Гужок не выдержал и заскакал.

– Сбой у него мертвый. Думаю, как бы проскачки не получилось.

А есть такое правило: если рысак делает двенадцать скачков галопом, это считается проскачкой, и призового места лошадь лишается. «Эх, Ягодка!» – подумал Петр Васильевич.

А Пехлеви-Ану, она же Ягодка, неслась где-то во главе бега.

– Надо было лишние кабуры положить и довески, – рассуждал про себя Петр Васильевич, между тем как Гужок, словно театральная кукла, дергался на вожжах. – Говорил я Ереме, положи кабуры…

Кабуры и довески – это все из многочисленной беговой «обуви», различные приспособления, которые надеваются рысакам на ноги, на копыта, с тем, чтобы сбалансировать ход лошади. А Ерема – конюх Гужка…

– Поймал я серого на сбою, – рассказывает Петр Васильевич, – поставил на ход. Но, вижу, потерял много. Догонять надо!

Прошли первую четверть, Петр Васильевич еще раз взглянул на секундомер и опять осмотрелся. «Резво!»

Но финны фактически едут фальшпейсом. Иными словами, после резвого приема они сбавляют темп и подстерегают друг друга до последнего поворота, а там опять бросаются что есть сил.

– Тут я их и пошел считать, – говорит Петр Васильевич.

Он все высылал и высылал Гужка, заставляя наверстывать упущенное. Близилась первая половина круга.

* * *

Трудно писать о действии. «Действуя, не задумываешься», – так говорят. Внутренние мотивы действия едва поддаются выражению в словах, потому, должно быть, что действие и есть выражение, оно сильнее и выразительнее, чем любая литературная условность. До или после действия для описаний – простор. «Не знаю, что зачать», – так переводили у нас в архаические времена гамлетовское «Быть или не быть?», то есть неясное, расплывчатое, еще не оформившееся состояние междудействия, ищущее выхода, само нуждается в словах. Кажется, и в этот момент слова подыскиваются с трудом. «Мне недостает мыслей, чтобы думать», – говорит Гамлет. Но уж если слово найдено, оно оказывается уместно, необходимо. Оно облегчает. А действию слово не нужно; действие – дело, между словом и делом, даже и при гармоническом их соответствии друг другу, все же остается некое извечное противоречие, взаимоисключение. Потому так прекрасно созданное в литературе о покое, о печали, о переходных этапах от слов к делу, но трудно поддается словесному выражению уже выразившееся через действие в самой жизни. И Петр Васильевич Гречкин передает, и я за ним стараюсь повторить, в сущности, короткие интермедии – промежутки между его поступками.

* * *

За первым поворотом по противоположной прямой Гужок шел хорошо. Вот теперь показали себя его задние ноги. На длинном и низком ходу серый жеребец стлался над дорожкой. Петр Васильевич только приговаривал, успокаивая и лошадь и себя самого: «О, маленький! О-о-о!»

Гужок старался. Однако решительный момент наступил. Финны передохнули и готовились к финальному броску. Близок был последний поворот. Петру Васильевичу с Гужком надо было занять место поудобнее – у бровки. Но перед ними было еще много соперников, и они, конечно, не собирались пропускать Гужка вперед с внутренней стороны. Полем, пожалуйста!

– Третьим колесом меня загнули! – вспоминал Петр Васильевич.

Это значит, что еще две лошади шли рядом в борьбе за место у бровки, а Петру Васильевичу пришлось объезжать их кругом – третьим.

Гужку досталось. Однако перевести дух было некогда. «Уходит Ягодка… Уходит!» – следил Петр Васильевич за главной опасностью.

– Петр Васильевич, не подведи! – крикнул ему руководитель нашей команды, стоявший в последнем повороте.

Петр Васильевич хотел было ответить, но только подумал…

Гужок стриганул ушами. «Эх, – рассуждал про себя Петр Васильевич, – трехлетний жеребец! На чем дома буду ездить? Что от него после этой езды останется…» И поднял хлыст.

Гужок прижал уши. Он, чувствуя посыл, весь прижался, приник к дорожке, словно желая ускользнуть от нависающего хлыста. Петр Васильевич подымал хлыст, но все-таки продолжал держать и уговаривать: «О-о-о!»

– Он крупный и длинный, – говорил Петр Васильевич, – ему повороты с трудом даются.

В повороте задние ноги опять начинают мешать Гужку: они со всей силой толкают его, а перед не поспевает. Здесь того и гляди, возможна засечка: ударит заднее копыто по передней ноге – и опять сбой! Пришлось Петру Васильевичу вновь принять жеребца на себя и поддерживать его в повороте вожжами.

Над ухом у Петра Васильевича пыхтел финский рысак, прерывистое дыхание едва не обжигало щеку. Будто невзначай, Петр Васильевич перекинул хлыст на плечо и – дыхание пропало. Задняя лошадь испугалась хлыста, сбилась и отпала. Конечно, Петр Васильевич поступил не совсем по правилам. «Ничего, – подумал Петр Васильевич, – одним меньше». Даже судьи, сопровождавшие весь бег в открытом автомобиле, не заметили его маневра.

Последний поворот пройден. Финишная прямая. И Петр Васильевич опять поднял над Гужком хлыст. Он знал, что требует от жеребца чрезмерного. Гужок честно отдал все, что следовало. Однако нужна победа. Ягодка была впереди.

Петр Васильевич Гречкин взял вожжи в одну руку. Правую ногу, чтобы как можно дальше податься корпусом вперед, он снял с проножки (род стремени на беговой качалке). Хлыст наездник занес над головой. То был особый хлыст, специальный, длиннее обычного и с бычьей жилой на самом конце. Изо всех сил Петр Васильевич Гречкин крикнул: «Э-эй! Не отдай!» Он ударил не по спине и не под оглоблю – по пузу, куда обычно бьют, если спина ударов уже не чувствует.

– Я ему под лопатку, под лопатку заглянул я ему, – сказал Петр Васильевич Гречкин.

Бычьей жилой достал он едва не под передние ноги, и Гужок внял отчаянному посылу по-своему. И снова раздалось на весь ипподром: «Э-эй!». Петр Васильевич имел обыкновение, посылая хлыстом, кричать так, будто это его бьют, будто душа у него готова расстаться с его внушительной смертной оболочкой. «Дай тысячу рублей, так нарочно не крикнешь», – говорил про эдакий вопль знаменитый актер-рассказчик Горбунов. Но нельзя сказать, чтобы Петр Васильевич Гречкин кричал себя не помня. Нет, он прежде всего ясно видел, что задумал финский наездник, управлявший Ягодкой. Пришла и Петра Васильевича очередь испытать на себе наездничьи штучки. Гужок обходил Ягодку с поля – справа. По бровке, по внутренней стороне, дороги, конечно, не было. Но как только серый начал равняться с кобылой, финский наездник тоже стал клониться вправо, мешая Гужку, удлиняя ему путь.

«Колесам конец», – подумал Петр Васильевич.

Затрещали оси. Но не таков Петр Васильевич Гречкин, чтобы сама земля, хотя бы и разверзнувшись перед ним бездной, могла его остановить. Он только еще выше поднял и вожжи и хлыст. Он слышал, как шина лопнула.

– У меня ли, у Кескинена, смотреть не стал, – говорит наездник.

Он напрягся всем телом, согнул ноги в коленях и толкнул что было сил качалку вперед. Со стороны это выглядело, будто он пнул в круп Гужка. А Гужок шел по инерции, уже не отвечая на посыл. Нечем. И только от толчка жеребец чуть подался – нос, шея впереди Ягодки, она же Пехлеви-Ану. И это была победа.

– Мне часто приходилось видеть, – сказал финский судья, вручая Петру Васильевичу кубок, – как лошадь лягает наездника, но я в жизни еще не видел, чтобы наездник лягал лошадь. Поздравляю!

* * *

Из всех фрагментов в книжке этот единственный вызвал неудовольствие мастеров. Грошев, правда, промолчал, а Ратомский сказал: «Это глупость». Дело давнее, но я продолжаю себя спрашивать, что же их возмутило. Сказать, что описанное неправда, никто из них не сказал. Впрочем, Ратомский мне объяснил: такой посыл непродуктивен, удар хлыстом под передние ноги только мешает лошади. У Гречкина могло быть свое мнение, и я двум мастерам не судья. Психологически же некоторым не понравилась жестокость. Опытный тренер Рогалев возмутился: «Почитайте – финский посыл!» Разговор о жестокости уведет нас слишком далеко. Можно ли без нее обойтись? Иные обходились. Скажем, отец Ратомского ездил вообще без хлыста. Из мастеров наших дней, например, Ползунова хлыст только показывала, и этому Алла научилась у Щельцына, на тренотделении которого начинала как помнаездника. Но даже Грошев, гуманный мастер, считал, что иногда проучить необходимо, что, однако, он поручал помощникам. Ирбек Кантемиров при мне сразу после представления попросил у присутствующих прощения за то, что отлучится на конюшню: «Внушение надо сделать», – и удалился, прихватив с собой бич. Нельзя не понуждать и не наказывать, но, как и с людьми, важно, чтобы ясно было – за что.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Леонид Рассказов СХВАТКА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Леонид Рассказов СХВАТКА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ Около Устьинского моста в Замоскворечье издавна был установлен пост. Место это всегда считалось беспокойным. Недалеко толкучий рынок, куда часто приносили сбывать краденое, где промышляли карманники, игроки в азартную рулетку.

Часть третья Железный посыл

Часть третья Железный посыл 1 Драгоманова в порт приехала провожать старушка, его жена. Она тыкалась ему в плечо и повторяла: «Женя, побереги себя! Женя…» Драгоманов возвышался перед ней молча, навытяжку.Мы ждали погрузки. Ростовские вагоны с лошадьми уже были пригнаны в

Гробница святого Петра

Гробница святого Петра 10 февраля 1939 года скончался папа Пий XI. В огромном соборе Святого Петра в Риме собрались тысячи верующих; в едином скорбном порыве они молились за упокой души усопшего понтифика, слившиеся в один громкий плач…В это же самое время в крипте, как раз

После Петра

После Петра Сформированные Петром I основные направления российской экономики преемники развивали с разной степенью успешности. Крепостническая система, намертво сросшаяся с производством и сельским хозяйством, стала главным залогом стабильности в стране. Экономика

Эпоха Петра Великого

Эпоха Петра Великого Войны, как гражданские, так и межгосударственные, а также династические междоусобицы, которые предшествовали воцарению Петра Великого (1682–1725), мало способствовали развитию военного искусства в России. Стрельцы, XVII век Стрелецкие полки с их

ПРОТОКОЛ 7 ИЮЛЯ 1918 ГОДА, ПОКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЕРЕНТЬЕВА

ПРОТОКОЛ 7 ИЮЛЯ 1918 ГОДА, ПОКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЕРЕНТЬЕВА «Я – А. Терентьев, начальник боевого отряда левых эсеров, организовавшегося в Петрограде штабом левых эсеров, состоявшего из Колсу, Пушинского, Трубицына и других лиц, которых я не знаю.В дружине я не

ПОКАЗАНИЯ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЯМИНА

ПОКАЗАНИЯ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЯМИНА 1.Сегодня в четыре часа пополудни я был арестован по Большой Александровской ул.,[236] в д. 22, куда я зашел к некоему Саше,[237] где надеялся узнать адрес моего брата Афанасия. К Саше я пришел со своим знакомым Филей, которого я сегодня

ПОКАЗАНИЯ ЛЕОНТИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХЛЕБНЫЙСКОГО

ПОКАЗАНИЯ ЛЕОНТИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХЛЕБНЫЙСКОГО В Москву прибыл приблизительно в сентябре месяце этого года для поступления в бригаду, которой командовал мой товарищ Жлобинский, которого я знал еще с 1917 года, а то, что Жлобинский командовал бригадой, и его местонахождение я

Петра (Иордания)

Петра (Иордания) Сегодня уже никто точно не знает была ли это столица царства набатеев или их гигантский некрополь, нависший над тайной долиной в никуда. Сами набатеи называли этот город Селла. На иврите «скала».Набатеи были близки по языку к евреям, прошедшим здесь на

Удача наездника Флеминга

Удача наездника Флеминга «На Центральном Московском ипподроме выступают зарубежные гости». «СССР – сегодня» Вильям Флеминг на Апиксе-Гановере выиграл в Москве Приз Мира. И приз, который привлек немало классных зарубежных участников, и выступление у нас заокеанского

VII. Письма Павла Васильевича Аксенова к Василию Аксенову (1980–1982)

VII. Письма Павла Васильевича Аксенова к Василию Аксенову (1980–1982) Письма Павла Васильевича Аксенова к сыну написаны в начальный период эмиграции писателя из Советского Союза. Павел Васильевич (1899–1991) имел весьма обычную для партийного работника тридцатых годов прошлого

Артикулы Петра Великого

Артикулы Петра Великого Петр I реформировал в государстве все, что можно было реформировать, в том числе и систему уголовных наказаний. Он внимательно изучил уголовное право стран Западной Европы и стал приспосабливать их к русским условиям. Надо заметить, что система

Из рассказов Хиральдо

Из рассказов Хиральдо — Собственно, я на войне был не только солдатом. Был и механиком. Пожалуй, еще и инженером. Ну, а если все вспомнить, то я был и солдатом, и конструктором, и инженером, и механиком, и разнорабочим, и изобретателем, и всем, чем хотите. Еще и химиком.Одним

Из цикла рассказов «Дед Валериан и я»

Из цикла рассказов «Дед Валериан и я» Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. Марина Цветаева – Вот ты учёный человек! Не то что я, серый лапотник. Вот скажи мне, почему как в книгах Россию описывают, так сразу березу вспоминают? Не сосну, коей в России не

«СЕМЕЙНЫЙ СПОР» И «БРАТСКИЙ ПЕПЛ» Почему администрация Лукашенко запретила книгу рассказов по истории Беларуси

«СЕМЕЙНЫЙ СПОР» И «БРАТСКИЙ ПЕПЛ» Почему администрация Лукашенко запретила книгу рассказов по истории Беларуси В «послужном списке» администрации Лукашенко не только экономическая стагнация, политическая неразбериха, создание примитивной модели власти; не только