Вместо заключения «…О прозаике, которого ставлю ниже Тургенева»

Вместо заключения

«…О прозаике, которого ставлю ниже Тургенева»

Окончилось ли соперничество Бунина и Набокова с выходом в свет полного издания «Темных аллей» в 1946 году? Поскольку Набоков после переезда в США больше не писал прозы по-русски, а Бунин с 1946-го до смерти в 1953 году создал лишь несколько рассказов, то финальной бунинской репликой в диалоге стал выход еще при жизни Бунина его книги «Весной, в Иудее. Роза Иерихона» в «Издательстве имени Чехова», в Нью-Йорке, в 1953 году. В этот сборник вошли рассказы Бунина, написанные и до, и после «Темных аллей». Уже после смерти Бунина в том же нью-йоркском издательстве выйдет последний сборник, составленный им при жизни, – «Петлистые уши и другие рассказы» (1954). Бунинский заголовок «Весной, в Иудее», взятый из названия рассказа, вошедшего в «Темные аллеи», перекликается с названием рассказа Набокова «Весна в Фиальте». Три года спустя то же издательство выпустило третий сборник русских рассказов Набокова, который первоначально должен был выйти в Париже накануне войны, но так и не вышел[328]. Набоков озаглавил сборник 1956 года «Весна в Фиальте». Наконец, следует отметить, что «Издательство имени Чехова» опубликовало полный текст «Жизни Арсеньева» и полный текст «Дара» в 1952 году, и это тоже символично.

* * *

В 1940-е и начале 1950-х Марк Алданов, которого связывали многолетние доверительные отношения и с Буниным, и с Набоковым, был одним из источников тех сведений, которые писатели получали друг о друге через океан. Так 15 апреля 1941 года Алданов пишет Бунину о перспективах переезда и жизни в США: «Как Вы будете здесь жить? Не знаю. Как мы все – с той разницей, что Вам, в отличие от других, никак не дадут “погибнуть от голода”. <…> У Сирина книг здешние издатели не покупают, все отказали. Он живет рецензиями в американских журналах, лекциями (по-английски) и отчасти вечерами и пр.»[329]. А в письме Алданова Набокову, написанном 13 августа 1948 года, есть такие слова: «Если Вас интересует Бунин (я ведь знаю, что в душе у Вас есть и любовь к нему), то огорчу Вас: его здоровье очень, очень плохое. А денег не осталось от премии ничего. Я здесь для него собирал деньги <…>»[330].

Вспоминали ли друг друга Бунин и Набоков в послевоенные годы? Одоевцева записала разговор с Буниным, произошедший в октябре 1947 года. Бунин, как обычно, жаловался на низкое качество прозы молодых авторов: «Конечно, – говорит <Бунин>, – не все молодые так пишут. Есть молодые и замечательные. Ну хотя бы Сирин. Тоже штукарит. Но не поспоришь – хорошо. Победителей не судят»[331]. Действительно ли Бунин считал Набокова победителем?

В 1950–1951 годах Алданов принимал деятельное участие в организации в Нью-Йорке вечера в честь 80-летия Бунина. Первоначально обсуждались даже планы приезда самого Бунина из Франции. Вечер несколько раз откладывался, и неопределенность мучила старого Бунина.

28 января 1951 года Алданов пишет Набокову об устройстве вечера и участии Набокова:

Но главное, по общему (и моему) мнению, это ВАШЕ выступление (хотя бы десятиминутное). Вас умоляют приехать для этого в Нью-Йорк. Устраивает вечер Лит. Фонд, образовавший особую комиссию. <…> Если только есть какая-либо возможность, прошу Вас не отказываться. Бунину – 81 год, он очень тяжело болен, и едва ли Вы его когда-либо еще увидите. Вам же будет приятно сознание, что Вы ему большую услугу оказали[332].

Две недели спустя, в письме Алданову от 9 февраля 1951 года, Бунин сетовал: «Когда будет этот бунинский вечер? И будет ли наконец? Вероятно, все-таки будет, и поэтому я буду очень благодарен В. В. Набокову-Сирину, если он прочтет что-нибудь мое на этом вечере. Передайте ему, пожалуйста, мой сердечный поклон»[333]. Бунин, вероятно, все еще помнил посвященный ему берлинский вечер 1933 года, где впервые увидел Набокова и услышал свои стихи в его исполнении. Бунин предложил для прочтения на нью-йоркском вечере на выбор рассказы «Ночлег» (1949), «Косцы» (1921) и «Третьи петухи» (1916). Обращаясь к Алданову, Бунин не знал, что Набоков решил на этот раз не выступать на чествовании Бунина и еще 2 февраля 1951 года, в письме Алданову, ответил отказом на просьбу организаторов вечера:

Дорогой друг, вы меня ставите в очень затруднительное положение. Как Вы знаете, я не большой поклонник И. А. <Бунина>. Очень ценю его стихи – но проза <…> или воспоминания в аллее <…>. Вы мне говорите, что ему 80 лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня – но войдите в мое положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых юбилейное, то есть сплошь золотое, слово о человеке, который по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже Тургенева? Скажу еще, что в книге моей, выходящей 14 февраля <речь идет о книге «Убедительное доказательство» >, я выразил мое откровенное мнение о его творчестве. <…> Если же фонд решил бы финансировать мой приезд, то все равно не приеду, потому что эти деньги гораздо лучше переслать Бунину[334].

Вечер к 80-летию Бунина состоялся в Нью-Йорке 25 марта 1951 года – без участия Набокова. На нем был зачитан рассказ Бунина «Ночлег», последний в «Темных аллеях»[335]. В отказе Набокова поражает и черствость по отношению старому и больному Бунину и – одновременно – щепетильность Набокова. Что же касается набоковской градации русских прозаиков, то ее нельзя воспринимать без чувства юмора. К примеру, еще в 1947 году, выступая перед американской студенческой аудиторией, Набоков поставил такие отметки русским классикам: Толстому пятерку с плюсом, Пушкину и Чехову пятерку, Тургеневу пятерку с минусом, Гоголю четверку с минусом, Достоевскому тройку с минусом[336]. А в лекции о Толстом, вошедшей в посмертно опубликованные «Лекции по русской литературе» (Lectures on Russian Literature), Набоков предлагает несколько иную шкалу русских прозаиков-классиков, писавших после Пушкина и Лермонтова: на первом месте Толстой, на втором – Гоголь, на третьем – Чехов, на четвертом – Тургенев[337]. Уместно также вспомнить, что во время публичного чтения «Машеньки» в Берлине 13 января 1926 года Юлий Айхенвальд, немало сделавший для молодого Набокова, воскликнул, что появился «новый Тургенев», и настаивал на том, чтобы Набоков отправил рукопись романа Бунину для публикации в «Современных записках» (чего не произошло)[338].

Набоков предпочел отдать должное Бунину иным образом, посвятив писателю длинный пассаж в книге «Убедительное доказательство». В первом варианте своей автобиографии он завершил этот фрагмент иначе, чем в более поздней книге «Говори, память». Он ничего не сказал об отсутствии «real commerce» между ними. Напротив, он писал: «Bunin and I adopted a bantering and rather depressing give-and-take sort of double talk, which I regret now when there is so little chance of my ever visiting him in remote France»[339] («Между Буниным и мной установилась довольно шутливая и довольно удручающая манера подначивать друг друга, о которой <я> жалею теперь, когда мне вряд ли удастся навестить его в далекой Франции»). Сам Бунин, узнав через несколько месяцев о выходе автобиографии Набокова, негодовал в письме Алданову от 10 июня 1951 года по поводу того, как у Набокова преподносятся их парижские встречи:

Вчера пришел к нам Михайлов <П. А. Михайлов, в прошлом профессор юриспруденции, близкий знакомый Бунина>, принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня – будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним «по душам», – очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым Вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую. Вы эту книжку, конечно, видели? Там есть и про Вас – что вы «мудрый и очаровательный», и ни слова о Вас как о писателе[340].

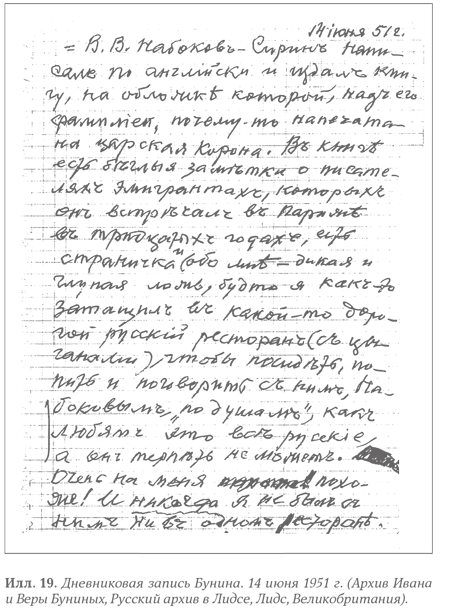

Еще через три дня, 14 июня 1951 года, Бунин внес в дневник такую запись по поводу книги Набокова (илл. 19):

В. В. Набоков-Сирин написал по-английски и издал книгу, на обложке которой, над его фамилией, почему-то напечатана царская корона. В книге есть беглые заметки о писателях-эмигрантах, которых он встречал в Париже в тридцатых годах, есть страничка и обо мне – дикая и глупая ложь, будто я как-то затащил <его> в какой-то дорогой русский ресторан (с цыганами), чтобы посидеть, попить и поговорить с ним, Набоковым, «по душам», как любят это все русские, а он терпеть не может. Очень на меня похоже! И никогда я не был с ним ни в одном ресторане[341].

А 22 мая 1952 года, уже в период последней болезни Бунина, Вера Бунина записывает за Буниным: «Как-то мы сидели в русском ресторане, Михайлов, Зайцев, Алданов и я, Марк Алекс<андрович> <Алданов> говорит: “Вот вас всех Сирин оставит за флагом…” – Я ответил: “Того-то пережил, того-то пережил, Кума Акима, думаю, переживу”…»[342] 10 сентября 1952 года в письме, отправленном в Нью-Йорк писателю Роману Гулю, Бунин назвал себя последним представителем русской литературы, начавшейся с «Жуковского и Карамзина», включавшей Толстого и Тургенева и «заканчиваю<щейся> Иваном Буниным»[343]. Ивана Алексеевича Бунина не стало 8 ноября 1953 года. 6 декабря 1953 года Набоков закончил «Лолиту»[344]. До начала мировой славы Набокова оставалось еще три года, а до бестселлерства «Лолиты» – почти пять лет.

В своей американской карьере писателя, переводчика, преподавателя и исследователя русской литературы Набоков, переживший Бунина на двадцать четыре года и умерший в Швейцарии 2 июля 1977 года, уделял Бунину не слишком много внимания. В лекции, прочитанной им в Уэллсли в 1941 году, он говорил о Бунине и других эмигрантских авторах, противопоставляя их писателям Советской России. Вот выдержка о лекциях в письме Набокова Алданову от 29 марта 1941 года: «…громил Горького, Гемингуэя <так у Набокова> и многих других – и в обмен “имел великолепное время” <дословный перевод с английского «had a great time»>. Говорил, между прочим, о вас, Бунине и себе (не громя)»[345]. В это время Набоков преподавал в Уэллсли, дописывал книгу о Гоголе и приступил к своему второму англоязычному роману Bend Sinister. В своих лекциях в Корнеллском университете он не касался прозы Бунина, но читал аспирантский курс по русской поэзии, в котором прослеживал три основные ветви: Пушкин – Бунин – Ходасевич, Тютчев – Фет – Блок, Бенедиктов – Белый – Пастернак[346] (сам Набоков как поэт оказывался наследником всех трех линий в такой эзотерической схеме). Прозу Бунина Набоков в Корнелле не преподавал, но тем не менее включил «Господина из Сан-Франциско» в список рекомендуемой литературы для студентов Гарварда[347]. Показателен тот факт, что Набоков едва касался творчества Бунина в многолетней переписке со своим главным американским собеседником, писателем Эдмундом Уилсоном (Edmund Wilson)[348]. Упоминания о Бунине появляются на периферийных орбитах отношений «Володи» и «Банни», как, например, в письмах Набокова их общим знакомым. 16 декабря 1944 года, сетуя на англосаксонскую высокосословную чинность и нераскрепощенность Уилсона, Набоков с самоиронией писал Роману Гринбергу, нью-йоркскому литератору и издателю альманаха «Воздушные пути»: «<…> я однажды был где-то <в ресторане> с Иваном Буниным, который в этом смысле не взыскателен, и он жаловался, что я “скрытен” – не изливаю душу над котлетой ? la Pojarsky»[349]. Набоков жил в то время в Кембридже и уже вынашивал планы автобиографии, в которой он коснулся походов в парижские рестораны и кафе с Буниным. 19 апреля 1951 года Набоков отверг просьбу газеты «Нью-Йорк таймс» написать рецензию на английский перевод «Воспоминаний» Бунина:

If I undertook to write an article on this book, I would certainly do so in a destructive vein. However, the author, whom I used to know well, is a very old man, and I do not feel I that should demolish his book. As I cannot praise it, I would rather not review it at all. <Дословный перевод: «Если бы я взялся за написание рецензии на эту книгу, я бы наверняка написал ее в уничижительном ключе. Однако автор, которого я некогда хорошо знал, человек очень старый, и мне не хочется разносить его книгу. Поскольку похвалить ее я не могу, то лучше мне вообще ее не рецензировать»>[350].

Всего через две недели после этого, 2 мая 1951 года, Набоков напишет Гринбергу из Итаки, городка с гомерическим названием, где расположен Корнеллский университет и где Набоков прожил более десяти лет: «<…> ты пожалуй единственный человек, которому я готов был бы доверить перевод Conclusive Evidence <«Убедительное доказательство»> на великий, могучий, свободный. Ив. Бунин? Но у него есть ужасные одессизмы (как напр<имер> “он стыдился за глухоту”) и кроме того он не знает английского»[351]. Не берусь утверждать с полной уверенностью, но такого оборота в прозе Бунина я не обнаружил, как в словах бунинских рассказчиков, так и в прямой речи его персонажей. При этом Бунин очень часто употреблял формы наречия «глух» и прилагательного «глухой» (в «Господине из Сан-Франциско» «глухо гоготали исполинские топки»; в «Отто Штейне» герой думает «о жизни глухой, дикой, ветхозаветной»). Я не исключаю, что Набоков в порыве самокомпенсации, которым нередко сопровождается переход автора на другой литературный язык и в другую культуру, придумал эти «одессизмы», памятуя о времени, проведенном Буниным в Одессе сначала до революции, а потом уже после революции и до эмиграции. Набоков также упоминал Бунина в предисловии к сборнику выбранных интервью Strong Opinions («Глубокие убеждения»), а также в предисловии к английскому переводу романа «Дар»: «Gone are Bunin, Aldanov, Remizov» («Ушли из жизни Бунин, Алданов, Ремизов»)[352]. В разговоре 1971 года со своим бывшим студентом, американским литературоведом Стивеном Паркером (Stephen Jan Parker) он назвал «Легкое дыхание» своим любимым рассказом Бунина[353]. Набоков так же обратился к примеру Бунина в интервью 1973 года канадскому радиовещанию, напомнив интервьюеру Мати Лаансо (Mati Laanso) и радиослушателям, что уже был русский писатель-эмигрант, удостоившийся Нобелевской премии, – Бунин в 1933 году[354]. Нобелевской премии Набоков так и не получил.

В послевоенных произведениях Набокова мы сталкиваемся с рядом полемических и сатирических отсылок к Бунину. В «Других берегах», русскоязычном варианте автобиографии, описание встречи писателей в Париже заканчивается имитацией прозы Бунина (в английском тексте эта имитация должна была бы следовать за фразой «Bunin and I adopted…» <«Между Буниным и мной завелся…»>): «…и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи» (Набоков РСС 5:319; ср. Набоков 1990, 4: 428).

Эта пародия Набокова – далеко на первая – подводит итог сразу нескольким повторяющимся мотивам бунинской прозы. Образ кричащих петухов встречается у Бунина в общей сложности около тридцати раз. Ритм повествования – герой, выходящий в сад и скачущий на станцию, – напоминает «Жизнь Арсеньева», где молодой герой несколько раз возвращается в родную усадьбу и снова покидает ее для вступления в новую главу своей (авто)биографии. Наконец, «опевают ночь петухи» – это перевернутая строка из зарисовки Бунина, озаглавленной «Петухи» и впервые напечатанной в «Последних новостях» в 1930 году. Позднее Бунин включил «Петухов» в сборник «Божье древо» (1931), экземпляр которого подарил Набокову[355]. У Бунина в последнем предложении: «петухи опевают ночь» (Бунин СС 5: 426). В этой пародии Набокова, которой нет в английских вариантах автобиографии, «Жизнь Арсеньева» на первый взгляд пародируется, а на второй – прославляется (особенно если вспомнить восторженную рецензию молодого Набокова на ранний вариант «Жизни Арсеньева»)[356].

В пятой главе романа «Пнин» (1957) живущий в послевоенной Америке профессор-эмигрант Тимофей Пнин посещает «The Pines» – дачу своего приятеля Кука (Кукольникова), где застает общество других русских американцев, «<…> сидящих на дачных скамейках и обсуждающих эмигрантских писателей – Бунина, Алданова, Сирина <…>»[357]. Р. Гринберг, большой поклонник творчества Набокова, откликнулся на публикацию «Пнина» письмом, в котором высказал опасение, что собирательно-шаржированный образ «влиятельного литературного критика Жоржик<а> Уранского» получился у Набокова прямолинейным и оскорбительным (В наше время такой образ, прозрачно указывающий прежде всего на Георгия Адамовича, которого Набоков называл «Содомовичем», мог бы вызвать обвинения в авторской гомофобии.) 21 апреля 1957 года Набоков пишет Гринбергу из Итаки: «Во-первых, был и другой Жоржик – Иванов, который тоже продавал свое перо за ласковое словечко или жирный обед (и хоть не брезговал дамами, пробовал и уранизм). Во-вторых, имя Адамовича будет жить столько же лет, сколько имя Бунина или Зайцева или даже Гончарова»[358]. Слова Набокова, в которых нелегко точно определить степень двойной или даже тройной иронии, заставляют еще раз задуматься о многосложности его оценки Бунина. Даже если Набоков и не считал Гончарова большим писателем, высказанный им прогноз тем не менее предвещал Бунину литературную вечность.

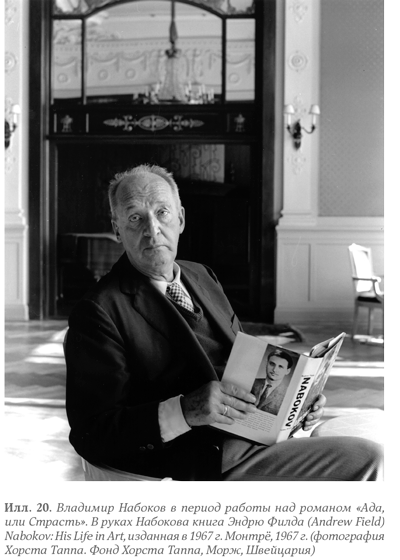

Наконец, отсылки к Бунину также заметны в романе Набокова «Ада, или Страсть» (1969) – этом самом длинном, сложном по композиции и языковому строю, быть может самым патологическом и в то же время самом классически-русском из американских романов писателя. Русское имя главного героя Вана Вина (Van Veen) – Иван (Ivan). Совпадение ли, что он, как и сам Бунин, родился в 1870 году[359], или же то, что имена Иван Вин и Иван Бунин связывает анаграмматизм и частичная рифмовка, особенно в привычном французском написании и произношении (Ivan Bounine)? Учитывая эти обстоятельства, а также роль, которая отведена в «Аде» поздней русской дворянской культуре, породившей Бунина и его многих литературных героев, можно предположить, что главный герой романа, который вызывал у самого автора и столь очевидную любовь, и «отвращение» («I loathe Van Veen»[360]), был последним выпадом Набокова против Бунина. О бунинском следе в «Аде» Набокова еще стоит серьезно задуматься.

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что мои находки, выводы и предположения, основанные на прочтении писем, дневников и художественной прозы Бунина и Набокова, одновременно подтверждают и оспаривают не только теоретические представления формалистов, уже давно ставшие классикой культурологии, но и более современные теоретические представления о динамике литературного процесса. Я имею в виду прежде всего пленительную теорию Харольда Блума (Harold Bloom), лекции которого мне довелось слушать в Йеле, – теорию «боязни влияния» («anxiety of influence»)[361]. Оба сценария литературной истории, формалистский и блумовский, достаточно точно описывают набоковскую сторону отношений между Набоковым и Буниным. В начальный период своего творчества Набоков усвоил некоторые приемы, которые были ранее доведены до совершенства его литературным «дядей» Буниным (по-видимому, литературными «отцами» Набокова были русские символисты). Позднее, уже в американский период, Набоков предпочитал обходить вопрос о роли Бунина и культуры русской эмиграции в своем творческом становлении. В книге «Говори, память» – более позднем, расширенном варианте автобиографии, Набоков писал, обращаясь к англо-американской аудитории, что «<он> всегда предпочитал мало известные стихи <Бунина> его <…> знаменитой прозе» (Набоков ACC 5: 563). В той же книге Набоков добавил в скобках, что соотношение («interrelation») стихов и прозы Бунина напоминает творчество английского прозаика и поэта Томаса Харди (Thomas Hardy)[362] – довольно лестная похвала, особенно если она исходит от Набокова.

После смерти Бунина и до конца своей жизни Набоков продолжал отрицать влияние прозы Бунина. В письме Гринбергу от 1 января 1953 года Набоков писал: «Хочу очень вас поблагодарить за прелестный уют, который вы дали довольно скучному, нечистоплотному, не всегда трезвому человеку, играющему лишь отменно в шахматы – и автору замечательных книг (не снившихся Вельтману или Бунину). Это была шутка…»[363] Все, разумеется, гораздо сложнее, чем «шутка», путь даже набоковская. Игривый тон Набокова маскирует весьма намеренные высказывания писателя о литературе. Переводя на русский первый вариант своей автобиографии, Набоков начал отрывок о Бунине со следующих слов: «Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит» (Набоков РСС 5: 318; ср. Набоков 1990, 4: 288).

В свете огромного значения прозы Бунина в стилистическом и тематическом воспитании Набокова-прозаика такое замечание пятидесятилетнего Набокова соответствует теоретической модели Блума. Блум называет подобную попытку изменить post-factum историю литературы «актом творческого исправления <act of creative correction>, который в действительности неизбежно является искажением»[364]. Однако с Буниным все обстоит гораздо сложнее. В ходе соперничества с Набоковым Бунину не давали покоя блистательные достижения молодого мастера, «племянника», который отринул все литературные школы и движения, а потом раздвинул самые границы языков и культур. Движимый желанием вернуть себе пальму первенства в русской литературе, Бунин создал свое лучшее произведение, цикл «Темные аллеи». «Темные аллеи», равно как весь поздний период жизни и творчества Бунина, представляют собой такой сложный и поливалентный случай литературного соперничества, что для него трудно подобрать подходящий термин. Для Бунина периода 1940–1950-х годов характерна не боязнь чужого влияния, а скорее боязнь, что те, на кого он повлиял, уже никогда этого не признают.

Ранний вариант части текста перевела с английского Вера Полищук при участии автора. Текст книги был существенно дополнен, изменен и расширен автором в 2013 году.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вместо заключения.

Вместо заключения.

Вместо заключения

Вместо заключения О Лихареве мне посоветовали написать офицеры училища. Когда я приехал в отряд, подполковник Ильясов сказал:— Пишите. Поддерживаю. Если училище будет присылать на границы таких, как Лихарев, скажем спасибо.В конце командировки я снова встретился с

Вместо заключения

Вместо заключения Сентябрь и начало октября 1941 г. оказались решающими месяцами для судьбы Ленинграда на ближайшие два с половиной года. Блокада диктовала условия жизни одного из крупнейших городов Советского Союза и требовала безотлагательных мер для ее прорыва.Уже в

Вместо заключения

Вместо заключения Все собранные в книге факты связаны между собой: они являются составляющими элементами пресловутого генерального плана «Ост». Более того, некоторые базы и сегодня, хоть и в законсервированном виде, остаются работоспособными и представляют угрозу

Вместо заключения

Вместо заключения Авраам Гешель, современный еврейский философ и писатель, замечает в своей книге «Земля Господня»:«Иудаизм – это путь Бога в пустыни забвения. Пребывая самими собой, евреями, настроив свои стремления созвучно томящейся одиночеством святости этого мира,

Вместо заключения

Вместо заключения «Мир новостей» опубликовал сенсационную новость. Такие новости приходят не часто.Дело было так. В Крыму, как известно, давно ощущается нехватка воды — не морской, а обычной питьевой, пресной. И ученые-гидрогеологи постоянно осуществляют работу по

Вместо заключения

Вместо заключения Касиба, которая дошла Спой песнь последнюю о гибнущем народе, — Ее безмолвно ждет последний иудей… Ицхак Каценельсон Свитки из пепла… Шесть авторов, десять текстов…О жизни в гетто, о депортациях, о равнодушной луне, о селекциях на рампе и в бараках, о

Вместо заключения

Вместо заключения К сожалению, мы не можем считать наше исследование полностью законченным, прежде всего, как мы уже отмечали, из – за нерассекреченности ряда архивных документов и трудности их поиска. Тем не менее, мы считаем сведения, приведенные в нашей работе,

Вместо заключения

Вместо заключения Как-то незаметно мы оказались в XXI веке. Событий, которые прошли после избрания Илюмжинова президентом ФИДЕ, я касаться не намерен. Это уже настоящее время, а я рассказывал о прошлом. Хочу надеяться, что он выполнит свое предвыборное обещание — наведет

Вместо заключения

Вместо заключения На волне так называемой перестройки, когда остро и во многих случаях без должных аргументов критиковалось, а то и вовсе со знаком минус рассматривалось все советское, сполна досталось и тем, кто создавал отечественное атомное оружие. Правда, критики

Вместо заключения

Вместо заключения …Надежд погибших и страстей Несокрушимый мавзолей!.. М. Ю. Лермонтов Эта книга прежде всего зрелищна – огромный том более тысячи страниц упакован в алый переплет с золотым тиснением: «Соцреалистический канон». На алом фоне – чугунно-черная

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ На смерть Ленина В морозный январский день 1924 года мир был потрясен известием о смерти Ленина. Глубокой скорбью отозвалась эта весть в сердцах трудящихся Франции.В своей автобиографической книге "Сын народа" Морис Торез писал: "Безмерная скорбь

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О Лихареве мне посоветовали написать офицеры училища. Когда я приехал в часть, начальник политотдела, улыбаясь карими веселыми глазами, сказал:— Пишите. Поддерживаю. Если училище будет присылать на границу таких, как Лихарев, скажем спасибо.В конце

Вместо заключения

Вместо заключения Стать легионером, казалось бы, непросто, но в действительности это не так: нужно просто отказаться от всего, что мешает тебе жить сейчас, и очень захотеть попробовать жить иначе. В любом случае, если возникнет такое желание, его не стоит превращать в

Вместо заключения

Вместо заключения КТО УПРАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ?Читатель, наверное, помнит: начав с исследования феномена детей индиго, я неожиданно или, если хотите, вполне закономерно вышел на доказательства управляемости земной цивилизацией со стороны непознанных Разумных Сил

Вместо заключения

Вместо заключения Мои путешествия по Южной Индии закончились. Почему я выбрала именно Южную Индию? Дело в том, что судьба древнейших австралоидных племен складывалась неодинаково. В разной степени они уничтожались или вытеснялись более поздними народами. В Северной