Империализм: экономика и власть

Резолюция “О милитаризме и международных конфликтах”, принятая в августе 1907 года на VII конгрессе Второго интернационала в Штутгарте, представляет собой классическое марксистское изложение причин войны:

Войны между капиталистическими государствами обыкновенно являются следствием конкуренции на мировом рынке, так как всякое государство стремится обеспечить за собой не только свой рынок сбыта, но и завоевывать новые рынки… Войны, таким образом, вытекают из сущности капитализма. Они прекратятся лишь тогда, когда уничтожен будет капиталистический хозяйственный строй… 1

Когда началась Первая мировая война, повергшая Второй интернационал в замешательство, левые сделали этот довод догмой. Немецкий социал-демократ Фридрих Эберт в январе 1915 года заявил:

В прошедшее десятилетие во всех крупных капиталистических государствах наблюдалось развитие экономической жизни… Борьба за рынки сбыта усиливалась. Попутно с борьбой за рынки шла борьба за территорию… Экономические конфликты привели к конфликтам политическим, к непрерывному гигантскому росту объема вооружений и, наконец, к мировой войне 2.

По мнению “революционного пораженца” Владимира Ленина (это один из немногих социалистических лидеров, открыто желавших поражения своей стране), война явилась продуктом империализма. Борьба великих держав за внешние рынки, вызванная падением нормы прибыли на собственных внутренних рынках, могла закончиться лишь самоубийственной войной. А общественные последствия конфликта, в свою очередь, должны были приблизить долгожданную международную революцию пролетариата и “гражданскую войну” против правящих классов, на чем с начала войны настаивал Ленин 3.

Историки из стран социалистического лагеря придерживались этого курса до революционных событий 1989–1991 годов, отменивших сомнительные достижения Ленина и его товарищей. Так, Виллибальд Гуче (ГДР) утверждал (в книге, опубликованной через год после падения Берлинской стены), что к 1914 году, кроме “горнодобывающих и сталелитейных монополий, к войне склонялись и влиятельные представители крупных банков, электротехнических и судостроительных корпораций” 4. Его коллега Цильх критиковал “однозначно агрессивные цели” президента Рейхсбанка Рудольфа Хафенштайна накануне войны 5.

На первый взгляд, имелась причина думать, будто война была в интересах капиталистов. Например, военная промышленность в случае крупного конфликта, разумеется, получала бы невероятно выгодные подряды. Английское подразделение банка Ротшильдов (которое и для марксистов, и для антисемитов олицетворяло пагубную власть международного капитала) имело финансовые связи с компанией “Максим – Норденфельд” (чью продукцию Хилэр Беллок считал европейским ключом к превосходству) и в 1897 году способствовало ее поглощению концерном “Виккерс” 6. Австрийские Ротшильды также проявляли интерес к военной промышленности: принадлежавший им Витковицкий металлургический завод являлся важным поставщиком чугуна и стали австрийскому ВМФ и позднее снабжал австрийскую армию боеприпасами. Германские верфи, в свою очередь, получили крупные подряды на исполнение кораблестроительной программы гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица. В целом 63 из 86 военных кораблей, сданных в эксплуатацию в 1898–1913 годах, были построены несколькими частными фирмами. Более 1/5 заказов гамбургской верфи “Блом унд Фосс”, которая чуть ли не монополизировала постройку тяжелых крейсеров, приходилось на ВМФ 7.

К огорчению марксистов, нет почти никаких доказательств того, что в силу приведенных соображений деловые круги желали большой войны в Европе. Подавляющее большинство лондонских банкиров приходило в ужас при мысли о конфликте, в том числе потому, что война грозила банкротством большинству, если не всем, крупным акцептным домам, участвовавшим в финансировании международной торговли (см. главу 7). Ротшильды тщетно пытались не допустить англо-германского конфликта, и поэтому редактор внешнеполитического отдела Times Генри Уикхем Стид объявил о “потугах немецко-еврейских международных финансистов принудить нас выступить в поддержку нейтралитета” 8. Ни судовладелец Альберт Баллин, ни банкир Макс Варбург (они были среди немногих немецких бизнесменов, имевших четкое представление о ходе событий во время Июльского кризиса) не желали войны. 21 июня 1914 года после приема в Гамбурге кайзер в беседе с Варбургом обрисовал положение Германии и в заключение “поинтересовался… не лучше ли не ждать и нанести удар сейчас [по России и Франции]”. Варбург “посоветовал не делать” этого:

Я обрисовал ему внутриполитическую ситуацию в Англии (по поводу гомруля), затруднения, возникшие у французов в связи с увеличением срока [действительной] военной службы до трех лет, финансовый кризис во Франции, а также вероятную ненадежность русской армии, и решительно посоветовал [ему] терпеливо, смиренно ждать еще несколько лет. “Мы год от года становимся сильнее, а наши враги слабеют” 9.

В 1913 году Карл Гельферих, директор Дойче банка, опубликовал книгу “Национальное богатство Германии в 1888–1913 гг.” с целью обосновать как раз эту точку зрения. Показатели металлургического производства в Германии превысили английские, а ее национальный доход стал больше французского. Нет никаких доказательств того, что Гельфферих предчувствовал приближение катастрофы, которая остановила экономический рост: он был целиком поглощен переговорами о концессии на строительство и эксплуатацию Багдадской железной дороги 10. Несмотря на интерес Вальтера Ратенау, главы “Всеобщей электрической компании” (AEG), к теме мобилизации экономики, он не сумел заразить имперских чиновников идеей “экономического Генштаба”, и Бетман-Гольвег проигнорировал мнение Ратенау, отговаривавшего от вступления от войны на стороне Австрии в 1914 году 11. И, напротив, когда Хафенштайн 18 июня 1914 года пригласил в Рейхсбанк руководителей восьми главных акционерных банков, чтобы попросить их увеличить норму резервного покрытия (чтобы ослабить опасность валютного кризиса в случае войны), они вежливо, но твердо посоветовали ему забыть об этом 12. Единственное доказательство стремления капиталистов к войне, которое удалось найти Гуче, – высказывание персоны совершенно нетипичной, Альфреда Гугенберга, директора по финансам оружейной фирмы “Фридрих Крупп АГ”. Промышленнику Гуго Стиннесу настолько претила мысль о войне, что в 1914 году он учредил в Донкастере компанию “Юнион майнинг”, чтобы применить немецкие технологии на английских угольных месторождениях 13.

Таким образом, марксистское видение причин войны можно отправить (вслед за режимами, которые его придерживались) в мусорную корзину истории. Почти без критического рассмотрения остается, однако, другое видение роли экономических причин в событиях 1914 года. Так, Пол Кеннеди отстаивал взгляд на экономику как на одно из “условий дипломатии” – определяющий фактор силы, которую можно представить в показателях численности населения, объема промышленного производства, металлургического производства, а также энергоемкости. С этой точки зрения у политиков было больше “свободы воли” для империалистической экспансии без учета интересов деловых кругов, однако экономические ресурсы страны естественным образом ограничивают такую экспансию, и она в определенный момент становится непосильной 14. С этой точки зрения Англия в 1914 году находилась в относительном упадке и страдала от империалистического “перенапряжения”, а ее соперница Германия, напротив, испытывала мощный подъем. Кеннеди и его многочисленные последователи считают, что показатели экономического и промышленного развития, а также увеличение объема экспорта указывают если не на неизбежность, то хотя бы вероятность конфронтации между клонящейся к упадку Англией и поднимающейся Германией 15.

Типичный для этого подхода аргумент, выдвинутый Гайссом, гласит: “сильнейшая современная промышленная экономика” сделала Германию “континентальной великой сверхдержавой”:

Своей огромной и продолжающей расти мощью Германия напоминала ядерный реактор-размножитель со снятым защитным колпаком [sic!] …Ощущение экономического могущества превратило самоуверенность, приобретенную в 1871 году, в переоценку своих сил, которая посредством Weltpolitik привела Германскую империю к Первой мировой войне 16.

Объединение Германии в 1870–1871 годах “буквально в одночасье обеспечило новому государству потенциальную гегемонию [в Европе]… Объединение всех или большинства немцев в границах одного государства неминуемо станет сильнейшей в Европе державой”. Таким образом, сторонники германского доминирования в Европе были правы, по крайней мере теоретически: “Совершенно верно… что Германия и континентальная Европа к западу от российской границы, лишь если сплотятся, смогут сохранить свои позиции… [имея дело с] будущими гигантскими политико-экономическими блоками государств… И единая Европа почти автоматически перейдет под начало сильнейшей державы – Германии” 17. Для большинства английских историков аксиомой представляется соображение, что на этот вызов нужно было ответить 18.

Таблица 3. Некоторые промышленные показатели Англии и Германии в 1880 и 1913 гг.

источник: Kennedy, Great Powers, pp. 256, 259.

Таким образом, европейскую историю 1870–1914 годов продолжают рассматривать как историю экономического соперничества, и главными противниками выступают Англия и Германия. Однако и эта модель связи экономики и могущества в корне неверна.

В 1890–1900 годах объем германского экспорта действительно увеличивался быстрее, нежели соответствующие показатели европейских стран-конкурентов, а валовые внутренние капиталовложения Германии были самыми высокими в Европе. В таблице 3 приведены некоторые из собранных Кеннеди статистических данных о вызове, брошенном немцами Англии. Кроме того, если определить темп роста населения Германии (1,34% в год), увеличения ее ВНП (2,78%) и производства стали (6,54%), то в 1890–1914 годах страна, безусловно, опережала и Великобританию, и Францию 19.

В действительности в начале XX века главным экономическим фактором мировой политики выступал не рост экономической мощи Германии, а невероятный масштаб финансовой мощи Великобритании.

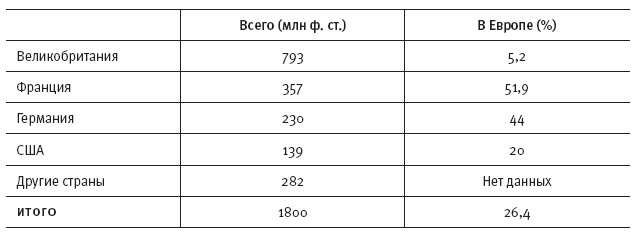

Уже к пятидесятым годам XIX века объем английских внешних капиталовложений достиг 200 миллионов фунтов стерлингов 20. При этом во второй половине XIX века отмечено три волны экспорта капитала. В 1861–1872 годах объем чистых внешних инвестиций вырос с 1,4 до 7,7% ВНП (а в 1877 году снова упал до 0,8%). Затем он более или менее плавно увеличивался и достиг 7,3% ВНП в 1890 году, а в 1901 году снова упал ниже 1%. В третий раз (в 1913 году) объем внешних инвестиций достиг исторического максимума: 9,1%. Этот показатель оставался рекордным до девяностых годов XX века 21. Итогом явился огромный, более чем в десять раз, рост зарубежных активов: с 370 миллионов фунтов стерлингов в 1860 году до 3,9 миллиарда фунтов стерлингов в 1913 году (около 1/3 общего объема английских активов). Ни одно другое государство и близко не подошло к этому уровню внешних инвестиций: как показано в таблице 4, зарубежные активы Франции, главного соперника Великобритании, оценивались менее чем в 1/2 стоимости английских активов, а зарубежные активы Германии – всего около 1/4 их стоимости.

Таблица 4. Совокупные внешние инвестиции (1913 г.)

источник: Kindleberger, Financial History of Western Europe, p. 225.

На Англию накануне Первой мировой войны приходилось около 44% общего объема внешних инвестиций 22. При этом (см. табл. 4) существенная доля английских внешних инвестиций была размещена за пределами Европы. Гораздо б?льшая доля германских капиталовложений приходилась на континентальную Европу. В 1910 году Бетман-Гольвег назвал Англию “главным соперником Германии, если речь идет о политике экономической экспансии”. Это правда, если под экономической экспансией Бетман-Гольвег имел в виду внешние инвестиции. Но если он говорил о росте экспорта, то ошибался: из-за английской политики фритредерства ничто не ограничивало конкуренцию немецких экспортеров с английскими фирмами на рынках Британской империи, а также на внутреннем рынке Великобритании. Это торговое соревнование не осталось незамеченным, однако нелепо усматривать в газетных кампаниях против продукции с клеймом “Сделано в Германии” признаки грядущей войны – подобно тому, как и рассуждения американцев об экономической “угрозе” со стороны Японии в восьмидесятых годах XX века не привели к военному конфликту 24.

Некоторые специалисты по экономической истории утверждают, что масштабный экспорт капитала повредил английской экономике: Сити – это “козел отпущения” для тех, кто ставит промышленность выше сферы услуг в качестве источника дохода и рабочих мест. По их мнению, экспорт капитала лишал английскую промышленность необходимых инвестиций, ощущалась нехватка капитала, не позволявшая фирмам модернизировать производство. Но подтверждений этому почти нет 25. Хотя определенно отмечалась обратно пропорциональная зависимость между циклом внешних инвестиций и циклом внутренних инвестиций в основной капитал, на самом деле экспорт капитала не означал оттока капитала из английской экономики. Он никак не обусловливал и рост внешнеторгового дефицита Великобритании 26. На самом деле доход от этих вложений был равен вывозу нового капитала (если не превосходил его), в то время как (вкупе с поступлениями от невидимых статей экспорта) он неизбежно превосходил внешнеторговый дефицит. В девяностых годах XIX века объем чистых внешних капиталовложений достиг 3,3% ВНП (сравните с 5,6% чистого дохода от имущества за рубежом). В следующее десятилетие показатели составляли соответственно 5,1 и 5,9% ВНП 27.

Почему английская экономика вела себя именно так? Большую долю внешних капиталовложений составляли инвестиции не прямые, а портфельные: посредниками в этом случае выступали фондовые биржи, где продавались и покупались акции и облигации иностранных государств и фирм. Эдельстайн так объяснял привлекательность иностранных ценных бумаг: хотя вложения в них представляли больший риск, их доходность в 1870–1913 годах в среднем была выше (примерно на полтора процентных пункта) доходности внутренних ценных бумаг. Тем не менее за средними значениями скрываются значительные колебания. Проанализировав данные о 482 фирмах, Дэвис и Хаттенбек показали, что отечественная норма прибыли иногда была выше зарубежной – например, в девяностых годах XIX века 28. Они также выразили в количественной форме значение империализма для инвесторов. Норма прибыли инвестиций в британских колониях, доминионах и протекторатах заметно отличалась от показателей для зарубежных территорий, не находившихся под английским контролем: на целых 67% выше до 1884 года, а после – на 40% ниже 29. Был ли рост английских внешних инвестиций нерентабельным продуктом империализма? Не следовал ли капитал за флагом, а не за максимальной прибылью? Дэвис и Хаттенбек показали, что имперские территории не были предметом главного интереса английских инвесторов: в 1865–1914 годах лишь около 1/4 объема капиталовложений приходилось на колонии, доминионы и протектораты, тогда как 30% приходилось на саму Великобританию и 45% – на зарубежные страны. Дэвис и Хаттенбек подтвердили существование слоя зажиточных английских инвесторов, имеющих интерес в заморских владениях метрополии, который служил механизмом стабилизации международного рынка капитала как такового.

Высокие показатели экспорта капитала из Великобритании также указывают на роль английской экономики как экспортера промышленной продукции, импортера продовольствия и сырья, а также крупного “экспортера” рабочих рук в глобальном масштабе: в 1900–1914 годах чистая эмиграция с Британских островов составила 2,4 миллиона человек 30. Банк Англии также играл в международной финансовой системе роль кредитора последней инстанции: в 1868 году золотого стандарта (который восходит к XVIII веку и появился в Англии) придерживались лишь Великобритания и Португалия. К 1908 году на него перешли все европейские страны (при этом валюта Австро-Венгрии, Италии, Испании и Португалии не обменивалась свободно на золото) 31. Таким образом, империализм конца XIX века стал политическим дополнением экономических процессов, аналогичных нынешней “глобализации”. Как и теперь, глобализация в то время подразумевала существование одной-единственной сверхдержавы (сейчас это США, тогда – Британская империя) – с той разницей, что английское владычество носило более формальный характер. В 1860 году территория Британской империи составляла 9,5 миллиона кв. миль, а в 1909 году – уже 12,7 миллиона кв. миль. Накануне Первой мировой войны около 444 миллионов человек так или иначе находилось под властью англичан (лишь 10% составляло население Соединенного Королевства). Кроме того, следует учитывать, что Британия правила морями благодаря крупнейшему в мире ВМФ (в 1914 году суммарное водоизмещение английских кораблей и судов более чем вдвое превышало немецкий показатель) и торговому флоту. Это была, как выразился в 1905 году Джеймс Л. Гарвин, “держава такого масштаба и великолепия, которые превышают пределы естественного”. Остальные великие державы считали такое положение вещей менее естественным. “Не нам обвинять других в завоеваниях и захватах, – признает даже Дэвис в «Загадке песков». – Мы прибрали к рукам лучшую половину мира, и у немцев есть все права ревновать” 32.

Хотя тот период отмечен беспрецедентной свободой движения рабочей силы, товаров и капитала, было не совсем понятно, кто и как может соперничать с мировой сверхдержавой. В два предвоенных десятилетия наблюдался рост эмиграции и увеличение экспорта капитала из Англии. Германия тогда же приостановила “вывоз” немцев и снизила экспорт новообразованных капиталов 33. Неясно, обусловило ли это расхождение разницу внутриэкономических показателей двух стран (или было ею вызвано), однако оно очевидным образом повлияло на масштаб их внешнеполитического влияния. Как недавно указал Оффер, массовая эмиграция с Британских островов крепко связала доминионы с метрополией и обеспечила их лояльность 34. Напротив, снижающийся уровень рождаемости в Германии и рост иммиграции усилили опасения немцев насчет превосходства Восточной Европы в живой силе. Увеличение объема немецкого экспорта, казалось, угрожало английским интересам, но немцы опасались, что их успехи могут быть сведены на нет протекционистской политикой более успешных колониальных держав (и тогда, следовательно, сохранится зависимость Германии от привозного сырья) 35. Англия до 1914 года придерживалась политики фритредерства в рамках своей империи, однако начатые Джозефом Чемберленом дебаты об “имперских преференциях” и тарифной реформе не могли не породить беспокойство у других стран-экспортеров.

Наконец, благодаря экспорту английского и французского капитала, несомненно, выросло внешнеполитическое влияние этих стран. Пангерманский союз в одной из своих ранних публикаций жаловался:

[Мы] пятидесятимиллионный народ, который отдает все силы военной службе [и] ежегодно тратит на оборону более полумиллиарда [марок] …Наши жертвы – кровь и деньги – окажутся ненужными, если наша военная мощь позволит… отстаивать законные права лишь там, где мы получим милостивое разрешение англичан 36.

При этом, сетовал Бюлов, “огромное [международное] влияние Франции… в огромной мере плод ее солидного основного и оборотного капитала” 37. Историки экономики нередко хвалят немецкие банки за то, что они предпочитали внутренние инвестиции зарубежным. Однако такое помещение капитала ничуть не способствовало расширению внешнеполитического влияния Германии. Даже наоборот: необыкновенно быстрое развитие немецкой промышленности с 1895 года привело к некоторому ослаблению позиций страны на международной арене.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.