1

1

Чтобы выехать за границу, подданному Российской империи требовался заграничный паспорт. Паспорт выдавался губернатором или градоначальником; для получения его необходимо было полицейское свидетельство о благонадежности, которое, впрочем, могло быть заменено ручательством заведомо благонадежного лица. Если в данном случае проблем у Гумилева возникнуть не должно было, то другое ограничение касалось его напрямую: был (как, собственно, и в наши дни) ограничен выезд за границу мужчин призывного возраста, не прошедших воинскую комиссию и не имеющих законной отсрочки. Очевидно, и здесь помогло ручательство отца.

Покладистость Гумилевых-родителей почти необъяснима. Они послушно подписывали все бумаги и оплачивали путешествие великовозрастного сына в Париж. Каким образом мог Гумилев объяснить свое желание учиться не в Петербургском университете, а непременно в Сорбонне — при весьма ограниченных познаниях во французском языке? Конечно, юноша не поверял родителям истинной цели своего путешествия в «столицу Мира» — оккультные штудии, которым он собирался предаться. Узнав из «Весов» о существовании «тайных наук» и по неопытности придав этим обрывочным сведениям невероятное значение, он, должно быть, воображал, что в Париже (а может, и прямо в Сорбонне) есть некие школы, где учат эзотерической мудрости — учат «быть, как боги».

Скорее всего, радость родителей при мысли, что великовозрастный сын получил все же аттестат зрелости, не знала границ. А может, Анна Ивановна помнила, как после долгого тоскливого уединения в дедовском поместье смогла поездить по миру, увидеть Францию, Италию и не хотела лишать того же своего любимого отпрыска?

Дорога в Париж должна была в то время занять дня четыре. Сутки занимал путь до последней русской станции — Вержболово. Там можно было переночевать — а в шесть тридцать утра уходил поезд на Париж, прибывавший к месту назначения на следующий день в четыре часа пополудни. На Трансъевропейском экспрессе можно было, конечно, доехать быстрее — но и дороже. Поезда, шедшие через Берлин, приходили в Париже на Северный вокзал, откуда экипаж за один франк пятьдесят сантимов (что соответствовало шестидесяти копейкам) доставлял путешественников в центр города.

Вероятно, именно этот путь впервые проделал в июле 1906 года Николай Гумилев, чтобы провести в Париже в общей сложности девятнадцать месяцев: по апрель 1907-го, вновь с июля по октябрь и с ноября 1907-го по май 1908 года.

Париж — это слово с давних пор магически действовало на русский слух. На заре русской поэзии воспел этот город влюбленный в него студиозус Василий Кириллович Тредиаковский: «Красное место! Драгой берег Сенски! Где быть не смеет манер деревенски…» Три четверти века спустя Иван Иванович Дмитриев посмеивался над своим другом Васильем Львовичем Пушкиным, тоже отправившимся в «красное место»: «Друзья! Сестрицы! Я в Париже!» И многих, многих русских путешественников повидал этот город: тут и 17-летний граф Строганов, идущий со своим гувернером штурмовать Бастилию, и мадам Курдюкова со своими «сентенциями», и победоносные гусары 1814 года, и сам Карамзин, молодой и щеголеватый, и капризный Тургенев-Кармазинов, и Рудин на баррикадах, и пучеглазая Блаватская, и 20-летний наглец Serge de Diagileff, начинающий свою карьеру с европейского турне, включавшего визиты к литературным, художественным и театральным знаменитостям.

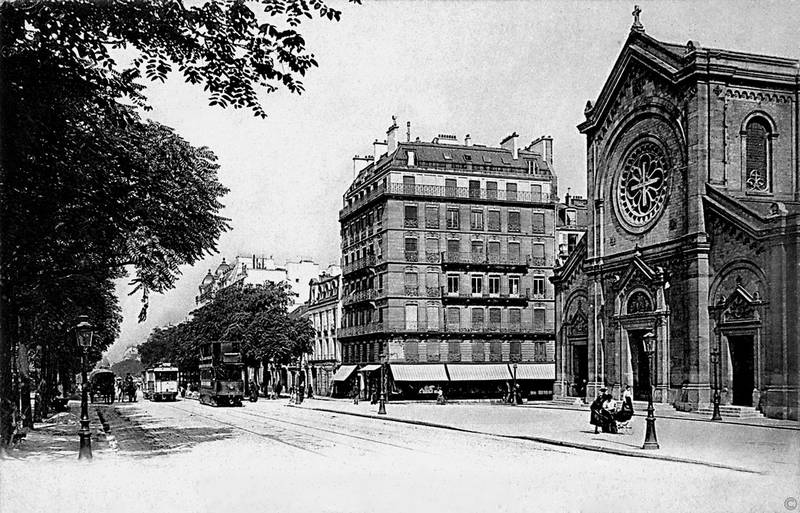

В начале XX века в Париже (считая предместья) проживало около трех миллионов человек, из них 250 тысяч — иностранцы. По численности населения это был второй город в Европе после Лондона. Город уже имел мало общего с тем, который видели Карамзин и Тредиаковский. Узкие улицы, средневековые фахверковые дома — все это так же ушло в прошлое, как древняя Лютеция, стольный город галльского племени паризиев, где когда-то сидели римские наместники, где был провозглашен цезарем Юлиан Отступник. Во второй половине XIX века Париж пережил такую же градостроительную революцию, как Москва в 1930-е годы. Три префекта департамента Сена, последовательно исполнявшие эту должность, — Шаброль, Рамбюто и Осман — перестроили город. Особенно велика роль барона Жоржа Эжена Османа (1809–1891), занявшего свой пост в 1853 году, при Наполеоне III. Он прорубал свои бульвары сквозь тело парижских улиц так же безоглядно, как Лазарь Каганович — свои проспекты сквозь уголки старой Москвы. В 1865-м за несколько недель были снесены средневековые дома острова Сите — и Нотр-Дам остался в одиночестве, в окружении свежепостроенных буржуазных кварталов… Так родился новый город, город белых домов с мансардами, каштанов и светящихся витрин, стремительно наполнившийся новыми образами и новыми тенями, — Париж пейзажей Писарро, Боннара, Утрилло.

Панорама Парижа, 1900-е

Сорбонна, куда по меньшей мере теоретически направлялся Гумилев, находилась на левом берегу Сены. Ее окружал Латинский квартал — студенческий район Парижа. Как указывает Лукницкий, Гумилев поселился на бульваре Сен-Жермен, 68 — в самом центре Латинского квартала. Затем он почему-то переселился на рю де ла Гетэ, 25 (на «веселую улицу», чья репутация соответствовала названию). В 1907–1908-м он жил на рю Бара, 1. Известно, что он «поступил в Сорбонну», но что это значило? Был зачислен в число студентов или посещал лекции в качестве вольнослушателя? Скорее второе — и вот почему. Действительные студенты иностранных университетов по тогдашним российским законам получали отсрочку от призыва. Гумилев же отсрочкой не пользовался и вынужден был в 1907 году явиться в Россию для прохождения воинской службы (от которой затем был освобожден). Да и как мог полноценно учиться в Сорбонне Гумилев в 1906 году — с его тогдашним французским?

Известно, что из дома ежемесячно он получал 100 рублей, что по тогдашнему курсу соответствовало примерно 250 франкам. Комната в Латинском квартале стоила от 50 франков в месяц, квартира — от 150. В любом случае оставшихся денег должно было хватить на скромную студенческую жизнь. Недорого поесть можно было в бульонных и молочных. Чашечка кофе, кружка пива или рюмка коньяку в небольшом кафе стоила 30–40 сантимов.

Париж, рю де ла Гетэ. Открытка, 1900-е

В Сорбонне — знаменитом парижском университете, выросшем из богословской школы, которую основал в 1253 году королевский духовник Робер де Сорбон, — училось в начале XX века больше тысячи иностранцев, в том числе 497 русских. При этом на филологическом и естественно-научном факультетах иностранцев было больше, чем французов (соответственно 680 к 404 и 172 к 135). Из 535 студенток-женщин 232 были иностранками.

Обилие русских студентов в Париже само по себе не было удивительно. В основном это были отнюдь не представители привилегированных слоев, а те, кто из-за вероисповедных или сословных барьеров не мог получить полноценного образования на родине, — например, евреи, не рассчитывавшие попасть в процентную норму. Как указывают А. Боровой и др., авторы путеводителя «Париж. Описание города», увидевшего свет в 1914 году в Петербурге,

русские представляют разительный контраст с здоровой, сытой, веселой парижской молодежью. Они впервые знакомят Париж с тем истинно русским университетским пауперизмом, с тем полуголодным существованием, которое среди французской учащейся молодежи встречается лишь в виде редчайшего исключения.

Во Франции, в отличие от России, диплом не был возможностью «выбиться в люди» для выходца из низов. Учились те, у кого были для этого средства.

Париж, Сорбонна. Открытка, 1900-е

Русские упрекали своих французских товарищей в буржуазности, в конформизме. На первый взгляд это было несправедливо. В 1893 году в Латинском квартале дошло до уличных боев и увольнения префекта полиции. В 1908 году — новые беспорядки и драки с полицией, вызванные введением новых экзаменов. Но, как и позднее, вплоть до хваленого 1968 года, парижские студенческие бунты были лишь «праздником непослушания» сытых и любимых детей в буржуазном доме. Родион Раскольников с философическим топором и огнеглазый террорист с адской машиной — персонажи явно не из Латинского квартала.

Боровой и его соавторы колоритно описывают здешнюю жизнь:

На улицах Латинского квартала вы встретите в любой час целые фаланги бесконечно фланирующих молодых людей. Вы их легко узнаете по средневековым беретам, бархатным курткам, широчайшим шароварам, по живописной копне волос… Украшенные чудовищным галстуком, с вечной трубкой в зубах, сидят они часами на террасе какого-нибудь кафе, наслаждаясь опаловым отливом ядовитого абсента.

Учебными занятиями эти юноши явно не злоупотребляли. По словам Борового и К°, на лекции присутствовало обычно 10–15 человек, в том числе прохожий, зашедший переждать дождь, милующаяся в уголке парочка, старичок и старушка — рантье, ходящие на университетские лекции из прихоти — и несколько иностранцев.

Достопримечательностью квартала были местные шансонье. Одним из них был Марсель Лега, подвизавшийся в кафе Noctambules —

широкий, короткий старик, лысый, с огромным животом, с красным опухшим лицом, с длинными космами седых волос, не то апостол, не то пьяница, живущий последними остатками своего когда-то громоподобного голоса… Но так велик артистизм этого Силена… что скоро перестаешь видеть жилистое напряженное лицо, слышать рыкающие ноты исчезающего голоса и отдаешься всецело обаянию благоухающих песен.

Это могло стать (для молодого русского стихотворца) примером древнего, бесстыдного, площадного, еще не отделенного от музыки бытования поэзии.

В Латинском квартале сохранилось несколько памятников, напоминавших о прошлом города: университетская церковь времен кардинала Ришелье, термы, оставшиеся от дворца Юлиана Отступника, наконец, Клюни — средневековый дом, в котором расположен великолепный археологический музей. На юге Латинский квартал переходит в другой район Парижа, слава которого в те времена лишь начиналась.

Париж, Монпарнас. Открытка, 1900-е

Еще в ту пору, когда Монпарнас был предместьем, полудеревней, знаменитой вишневыми садами (изображенными на одной из картин Ван Гога), сюда иногда забредали великие — здесь недолго живали Бальзак, Гюго; здесь Рембо делил кров с художником Фореном, пока тот, раздраженный неопрятностью и пьянством своего соседа, не съехал. (По воспоминаниям Форена, Рембо и заходивший за ним ежедневно Верлен предавались скорее Бахусу, чем содомии.) Здесь жил Гоген со своей яванской Лолитой. Но золотой век Монпарнаса начался в 1905 году, когда этот район стал усердно застраиваться. Правда, новые дома, появившиеся в ту эпоху, казалось, пришли из старого, доосманновского Парижа. Только здесь на разных этажах одного и того же дома могли жить почтенные буржуа и представители социального дна. При этом и в самых приличных квартирах электричество и газ считались (до Первой мировой войны) роскошью, «ванные комнаты даже не предусматривались, а имелись лишь туалеты… Добропорядочные граждане считали ножную ванну по воскресеньям вполне достаточной гидротерапией»[33]. Во многих домах отхожие места находились во дворе — и их строили подальше от дома: такое зловоние от них исходило. Художников, облюбовавших мансарды, это не смущало. В крайнем случае можно было умыться в фонтанчике, расположенном во дворе. Достопримечательностью квартала был чистоплотный Амедео Модильяни, начинающий живописец, еврей из-под Ливорно: он ежедневно мылся в цинковом тазу. Правда, в других отношениях его образ жизни нельзя было назвать здоровым и упорядоченным.

Если парижское студенчество было сравнительно с русским богатым, довольным жизнью и чистоплотным, то парижская богема была сравнительно с петербургской и московской более нищей, пьяной, неопрятной, безумной. В тогдашней России человек искусства, вышедший из дворянской или буржуазной среды, продолжал пользоваться семейными доходами и входить в семейный круг — каким бы дерзким декадентом он ни был. Да и меценаты в России были щедрее — собственно, и французское искусство во многом существовало благодаря широте души русских коллекционеров. Если мысленно заменить «андроповку» и портвейн абсентом и ромом, анашу — эфиром, ЛОСХ — Салоном, а КГБ — буржуазным истеблишментом, скорее можно найти немало общего между парижской богемой классической эпохи и жизнью советских (особенно ленинградских) неофициальных художников 70–80-х годов.

К концу десятилетия на Монпарнас с обуржуазившегося Монмартра переместился цвет парижской богемы — Пикассо, Аполлинер, Жакоб, Сальмон, Мари Лорансен. Уже довольно давно жил на Монпарнасе Таможенник Руссо. (Лишь Утрилло, у которого не было денег на переезд, остался на Монмартре.) Монпарнас был интернационален: многочисленные выходцы из Восточной Европы соседствовали с французским поэтом греческого происхождения, одним из основателей символизма Жаном Мореасом (чье творчество особенно привлекало Гумилева в последние годы жизни) и с переселившимся во Францию японским художником Фудзитой. Вся эта публика собиралась в кафе La Closerie des Lilas («Хуторок в сирени»). Гумилев там бывал, как и в дешевых кафе Латинского квартала — Panth?on, D’Harcout, La Source. Знаменитое кафе «Ротонда» откроется лишь несколько лет спустя, в 1911 году.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.