3

3

Однако тем временем с родины приходили вести все более тревожные. Временное правительство теряло власть над страной, армия разлагалась, положение на фронте становилось катастрофическим; 3 (15) июля произошла первая попытка большевистского путча.

Письма Ахматовой из Слепнева к Срезневским хорошо характеризуют ее настроение и окружающую обстановку.

22 июля:

Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: «Матушка барыня, это в последний раз». Тоже социалисты!

30 июля:

Крестьяне обещают уничтожить нашу Слепневскую усадьбу 6 августа, пот<ому> что это местный праздник и к ним приедут гости. Недурной способ занимать гостей!

16 августа:

Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор как там завели обычай ежемесячно поливать мостовые кровью граждан, он потерял некотору часть своей прелести в моих глазах.

Неудивительно, что в такой ситуации Гумилев приложил все усилия, чтобы задержаться в Париже — и в случае опасности иметь возможность вывезти из России семью. В конце октября он пишет Ахматовой:

Дорогая Анечка,

ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.

Гумилев не знал, что как раз в это время Анреп звал Ахматову в Лондон…

Службу Гумилеву удалось получить с помощью новых друзей, которые появились у него сразу же по приезде в Париж.

Этой паре суждено было занять важное место в истории русского и мирового искусства XX века. Михаил Федорович Ларионов (1881–1964) и Наталья Сергеевна Гончарова (1881–1962), крупнейшие представители того, что терминологически не совсем точно называют «русским авангардом», участники «Бубнового валета», основатели отколовшейся от него группы «Ослиный хвост», оказались в Париже в 1914 году, выехав на гастроли с «Русскими сезонами» Дягилева. Великий импресарио, чуткий к новому, пригласил в качестве сценографов скандально знаменитых молодых художников — к возмущению и оскорблению уже всемирно знаменитых, даже помянутых на страницах прустовской эпопеи, Бенуа и Бакста. Вместе с Дягилевым Ларионов и Гончарова остались в Париже на всю войну. Как раз в 1917 году они хлопотали о продлении давно просроченных паспортов и о приезде в Россию, но в итоге остались в Париже на всю жизнь.

Вкусы Гумилева в живописи были, как мы знаем, достаточно консервативны. Но с четой художников-москвичей его могла сблизить любовь к Гогену и интерес к культуре Востока. Не менее важно другое: перед ним был союз двух равноправных и самодостаточных творческих людей, сумевших реализовать себя в одном и том же искусстве. Гумилев не мог не думать о себе и Ахматовой, хотя брак Гончаровой и Ларионова (между прочим, до глубокой старости не освященный церковью) был гораздо прочней и гармоничнее.

Ларионов и Гончарова несколько раз рисовали Гумилева — в дни их парижской дружбы и позднее. Один из рисунков Гончаровой воспроизведен в газете «Россия и славянство» (1931, 29 августа). Николай Степанович изображен ею в гусарской форме — и верхом на жирафе.

Гумилев в свою очередь посвятил художникам стихотворение, в книги его не вошедшее:

Восток и нежный и блестящий

В себе открыла Гончарова,

Величье жизни настоящей

У Ларионова сурово.

В себе открыла Гончарова

Павлиньих красок бред и пенье,

У Ларионова сурово

Железного огня круженье.

У Гумилева то, что разделяет художников, не менее важно, чем то, что их роднит. «Павлиньих красок бред и пенье» и «величье жизни настоящей» — это ведь полюса его собственного творчества.

И Ларионову и Гончаровой оставалось жить еще долгие десятилетия. Но все самое главное они уже создали. Позади были и «неопримитивизм», и «лучизм».

Кто видит сон Христа и Будды,

Тот стал на сказочные тропы.

Снопы лучей и камней груды —

О, как хохочут рудокопы!

Кроме этого стихотворения, Гончаровой посвящен рассказ «Черный генерал»; Гумилева вдохновила на него хранившаяся у художницы индийская миниатюра, изображавшая индуса в британской генеральской форме.

У Ларионова, Гончаровой и Гумилева возникло множество общих творческих планов. Но для начала надо было помочь поэту остаться в Париже.

Как свидетельствует Ларионов, через Альму Эдуардовну Полякову, «вдову банкира»[135], они вышли на генерала Михаила Александровича Занкевича[136], ведавшего отправкой войск, и он своей волей задержал Гумилева во Франции. Вместе с ним было задержано еще два прапорщика. (Всего в Салоники, в дополнение к уже прибывшим ранее, направлялось 32 офицера, но к сентябрю ни один из них так на место службы и не явился.) Тем временем, а может, и несколькими днями раньше Гумилев знакомится с Евгением Ивановичем Раппом, юристом-эсером, который был назначен комиссаром Временного правительства в Париже. Рапп предложил Гумилеву должность офицера для особых поручений при себе, и поэт с радостью принял предложение.

Наталья Гончарова, 1910-е

Комиссар был назначен в Париж Керенским «для реорганизации армии на демократических началах и в революционном духе». Имелись в виду русские бригады во Франции. В составленном Гумилевым 21 августа (3 сентября) черновике приказа Раппа сказано:

При посещении мною дивизии я убедился, что, несмотря на появление в приказе более месяца тому назад телеграммы Военного министра о моем назначении, войска, не исключая, к сожалению, командного состава, не уяснили себе роли и значения Комиссара Временного правительства при войсках.

Считаю долгом потому разъяснить, что Комиссар является лицом, облеченным особым доверием Временного правительства и Исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов и носителем их власти. В связи с этим полномочия его распространяются на все отрасли военного управления и военной жизни, за исключением одних только оперативных (боевых) распоряжений командного состава.

Институт правительственных комиссаров в армии только зарождался, и ему предстояло пройти долгий путь, от патетической Ларисы Рейснер и нелепого Фурманова до поэта Бориса Слуцкого, этого трагического красного золотопогонника, чтобы в конце концов выродиться в тихих «офицеров по воспитанию кадров» нынешней российской армии. Но что работает в тоталитарном государстве, то оказывается губительным или в лучшем случае бесполезным в охваченной стремительной энтропией демократической республике, да еще с Временным правительством во главе. «Поддержка демократических органов самоуправления» в армии приводила к результатам неожиданным… или вполне ожидаемым.

Не позднее 28 июля (10 августа) Гумилев приступил к новым обязанностям. Однако лишь через два месяца сложная переписка между Генеральным штабом, военным агентом во Франции графом А. А. Игнатьевым (тем самым — «пятьдесят лет в строю, ни одного дня в бою») и Политическим управлением Военного министерства завершилась утверждением поэта в должности с окладом 732 рубля в год. С учетом надбавок он получал в месяц 106 рублей — сумму довольно значительную.

Михаил Ларионов, 1910-е

Сам Гумилев относился к этой волоките, видимо, нервозно — и 14 (27) сентября подал Раппу стихотворный рапорт.

За службу верную мою

Пред родиной и комиссаром

Судьба грозит мне, не таю,

Совсем неслыханным ударом.

Должна комиссия решить,

Что ждет меня — восторг иль горе:

В какой мне подобает быть

Из трех фатальных категорий.

Коль в первой — значит суждено:

Я кров приветный сей покину

И перееду в Camp Cournos

Или в мятежную Куртину.

А во второй — я к Вам приду —

Пустите в ход свое влиянье:

Я в авиации найду

Меня достойное призванье.

Мне будет сладко в вышине,

Там воздух чище и морозней,

Оттуда не увидеть мне

Контрреволюционных козней.

Но если б рок меня хранил

И оказался бы я в третьей,

То я останусь там, где был,

А вы стихи порвите эти.

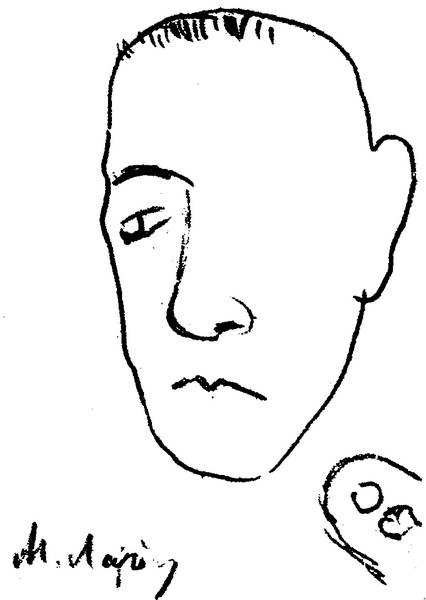

Николай Гумилев. Рисунок М. Ф. Ларионова, 1917 год

Николай Гумилев. Рисунок М. Ф. Ларионова, 1917 год

Гумилев «остался, где был». С Раппом ему работалось хорошо. Игнатьев, в своих известных мемуарах яростно третирующий Занкевича (неудивительно — сферы служебной компетенции двух генералов смешивались), с неожиданным добродушием отзывается о комиссаре-эсере.

Евгений Иванович перенял у французов лишь вежливую и напыщенную манеру обращения с новыми знакомыми, теряя всю важность, как только переходил в разговоре с французского на русский… Гражданин комиссар писал какие-то поучительные приказы (мы знаем, кто писал их на самом деле. — В. Ш.), но по существу оказался самым благодушным интеллигентом и подбадривал себя лишь своим никому не ведомым революционным прошлым и происхождением из военной семьи.

Другими словами, комиссар Рапп едва ли мог быть особенно суровым и придирчивым начальником для поэта…

Что касается альтернативных планов, то намерение поступить в авиацию более чем понятно: еще в 1911 году его воображение пленяли те, кто «пронзает облака» «на тяжелых и гулких машинах». В конце Первой мировой летчиком стал 54-летний Габриэль Д’Аннунцио. Свой авиатор был и у футуристов (Каменский) и в Цехе поэтов (Бруни), в авиаполк под чужим именем записался в 20-е годы «эмир Динамит» — полковник Лоуренс, и так далее, вплоть до кумира отечественных «шестидесятников» XX века графа де Сент-Экзюпери, — так что Гумилев попал бы в хорошую и естественную для себя компанию. Другим вариантом был «Camp Cournos, или мятежная Куртина», — русские бригады во Франции, или то, во что они к сентябрю превратились. Поэт имеет в виду печальные и постыдные события, свидетелем и хроникером которых ему пришлось стать.

В результате «переустройства армейской жизни на демократической основе» русские части во Франции стали практически небоеспособны. Пока войска находились в окопах, положение еще оставалось более или менее удовлетворительным. Но 20 апреля 1-ю и 3-ю бригады, понесшие большие потери (пять тысяч убитыми), отвели в тыл. Там они стали благодатным полем для агитаторов-большевиков, среди которых был, между прочим, известный историк М. Н. Покровский (по указанию Временного правительства в воинские части беспрепятственно допускались «лекторы»). Вместо военных учений начались бесконечные митинги с требованием возвращения в Россию. Отношение к офицерам стало резко враждебным, их приказы перестали выполняться. Постепенно части охватило повальное пьянство; были многочисленные случаи мародерства и нападения на женщин. Даже в госпиталях русские раненые отказывались наравне со всеми нести наряды на кухне, убирать территорию, утверждая, что они подчиняются только своим «солдатским комитетам». Опасаясь дурного влияния русских на собственные войска, французы не желали вновь ставить их на боевую линию. Безделье привело к полному разложению. При этом в первую очередь разложилась 1-я бригада, состоящая из рослых православных чудо-богатырей, в то время как 3-я (в которой было немало «ратников» — т. е. призванных из запаса наскоро обученных резервистов) более или менее держалась. В июне бригады были объединены в одну Особую дивизию и размещены в лагере Ля-Куртин, где должны были ждать отъезда в Россию. Всего там находилось 318 офицеров, 18 687 (или 16 187) солдат и 1718 лошадей. О дальнейшем сказано в обзорном докладе, подготовленном прапорщиком Н. С. Гумилевым по поручению Занкевича и Раппа, вероятно, для отправки в Петербург:

…Брожение не прекращалось. Им руководил 1-й полк, исполнительный комитет которого начал выпускать бюллетени ленинского, с оттенком махаевского, направления. Только что составленный отрядный комитет, созданный из наиболее развитых и сознательных солдат, парировал разрушительную работу… Опасаясь возрастающего влияния комитета, руководители 1-го полка в ночь с 23 на 24 июня провели митинг… На этом митинге отрядный комитет был объявлен низложенным, хотя он был избран всего две недели тому назад. Одновременно приказание начальника дивизии о выходе на занятия не было исполнено солдатами 1-й бригады. Воззвание, выпущенное ими, поясняло, что заниматься не имеет смысла, так как решено больше не воевать. Тем временем враждебные отношения между первой и второй[137] бригадой стали угрожать острым конфликтом. Сами солдаты второй бригады настойчиво просили оградить их от мятежной первой. Потому генералом Занкевичем… отдано распоряжение, чтобы солдаты, безусловно повинующиеся Временному правительству, покинули лагерь Ля-Куртин, захватив с собой все снаряжение.

В этом докладе — в первый и последний раз — появляется у Гумилева имя Ульянова-Ленина в связке с именем В. К. Махайского, идеолога-анархиста конца XIX века, считавшего интеллигенцию эксплуататорским классом, враждебным рабочим и крестьянам. Вероятно, «махаевщина» была актуальной темой в 1903 году, когда Гумилев увлекался марксизмом, — и спустя четырнадцать лет это слово всплыло в его сознании.

После ухода лояльных солдат (которых изолировали в лагере Курно) в Ля-Куртин оставалось 12 тысяч человек, в том числе почти вся 1-я бригада. Офицеры в подавляющем большинстве покинули лагерь.

На некоторое время про Ля-Куртин забыли, но в июле поступил приказ Керенского «привести к повиновению» мятежников. Занкевич и Рапп снова начали переговоры, надеясь избежать кровопролития, но куртинцам все это лишь прибавляло гонора. Ларисы Рейснер на них не было (Ларисы в изображении Всеволода Вишневского, конечно!). Тогда куртинцам был объявлен ультиматум.

После этого из Ля-Куртин ушло еще шесть тысяч человек. Остальные (по сообщению Гумилева, 8154 солдата) остались. Лишь в августе им перестало поступать денежное довольствие и было сокращено продовольственное. 14 сентября перестает поступать и оно, но запасы продуктов в Куртине были достаточно велики, чтобы выдержать даже настоящую осаду. Однако Занкевич наконец отважился на силовое решение проблемы — тем более что из России прибыла свежая Особая артиллерийская бригада генерала Беляева. После нескольких дней переговоров и попыток взаимно «разагитировать» друг друга, 16 сентября артиллеристы и солдаты из Курно начали обстрел «мятежной Куртины». Всего в этот следующий день было сделано 48 выстрелов картечью, вслед за чем все, кроме нескольких сотен зачинщиков, капитулировали. Остальные, в том числе предводитель мятежников некто Глоба, сдались 17-го.

К тому времени, когда Глобу и его сподвижников депортировали в Петроград, ситуация там изменилась настолько, что их встречали как героев. Остальные воины русских бригад были тоже по большей части репатриированы, где приняли (на той или иной стороне) участие в Гражданской войне. Из тех немногих, кто желал и дальше сражаться против немцев, был создан батальон французской армии.

Таким было самое серьезное из «солдатских недоразумений», которые пришлось разбирать Раппу и Гумилеву.

Вероятно, именно эти события вдохновили Гумилева на его чуть ли не единственное прямо политическое стихотворение — «Франция», датированное уже 1918 годом. Конечно, оно перекликается с его юношеским, десятилетней давности, текстом. Там Франция — «только слабая жена народов грубости и силы», нуждающаяся в поддержке и защите своих суровых северных друзей. В 1918 году все выглядит иначе. Франция ныне — страна героев:

Только небо в заревых багрянцах

Отразило пролитую кровь,

Как во всех твоих республиканцах

Пробудилось рыцарское вновь.

Вышли кто за что: один — чтоб в море

Флаг трехцветный вольно пробегал,

А другой — за дом на косогоре,

Где еще ребенком он играл;

Тот — чтоб милой в память их разлуки

Принесли «Почетный легион»,

Этот — так себе, почти от скуки,

И средь них отважнейшим был он!

Славе Франции противопоставлен позор России:

Мы собрались там, поклоны клали,

Ангелы нам пели с высоты,

А бежали — женщин обижали,

Пропивали ружья и кресты.

Ты прости нам, смрадным и незрячим,

До конца униженным, прости!

Мы лежим на гноище и плачем,

Не желая Божьего пути.

Заканчиваются эти нехарактерные для автора стихи, однако, совсем по-гумилевски:

В каждом, словно саблей исполина,

Надвое душа рассечена,

В каждом дьявольская половина

Радуется, что она сильна.

Вот, ты кличешь: «Где сестра Россия,

Где она, любимая всегда?»

Посмотри наверх: в созвездьи Змия

Загорелась новая звезда.

…Из других «мелких солдатских дел», в связи с которыми в документах упоминается имя поэта, стоит отметить, пожалуй, лишь дело поручика Штакельберга. Последний, «официально изобличенный в принадлежности к секретным сотрудникам заграничного охранного отделения», был «исключен из чинов Артиллерийской комиссии» (одного из русских военных учреждений во Франции), но был прикомандирован к военному агенту и получал жалованье в его конторе (потомственный черносотенец и будущий советский генерал Игнатьев должен был сочувствовать такого рода людям). Штакельберг продолжал являться в Артиллерийскую комиссию и устраивал сцены своим бывшим сослуживцам. Гумилев по поручению Раппа составил письмо с требованием отозвать Штакельберга в Россию «как лицо, явно недостойное носить военный мундир». Игнатьев, однако, от выполнения этого распоряжения уклонился.

Гумилев стал необходим Раппу. Комиссар даже ходатайствовал перед военным комендантом Парижа об освобождении «своего» офицера от обязательных дежурств, «так как в его отсутствие вся работа останавливается»[138].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.