Время боевой охоты

Время боевой охоты

Мы отвлеклись. Вернемся из постсредневекового восточноевропейского мира на настоящий Восток. В мир, где конные лучники воюют друг с другом и с рыцарями до изобретения лат и огнестрельного оружия.

«…Сарацинские лучники обрушили на них тысячи стрел, так что позади рыцарей, казалось, поднялись колышущиеся на ветру колосья. Чтобы защититься от этого смертоносного дождя, Жуанвиль снял с убитого сарацина кожаные доспехи и соорудил из них щит, благодаря которому в него самого попало только пять стрел, тогда как в его лошадь – пятнадцать ‹…›

…Через несколько минут неверные отступили, лишившись своих лучших бойцов; им снова пришлось проходить через пламя, но на сей раз, чтобы спастись. Однако, видя, что их не преследуют, они остановились на некотором расстоянии, а их лучники выступили вперед и обрушили на тамплиеров такое несметное количество стрел, что, казалось, будто позади них выросло колышущееся на ветру поле пшеницы. Этот смертоносный град принес больше потерь, чем рукопашный бой; почти все уцелевшие лошади теперь пали; только великому магистру и четверым или пятерым рыцарям удалось сохранить своих боевых коней, но и в их тела вонзилось множество стрел и дротиков. Тогда сарацины решили: настал удачный момент окончательно сразить непобедимых, и во второй раз толпой устремились на крестоносцев. В этом столкновении великий магистр, уже потерявший один глаз в прошлом сражении, теперь лишился второго; но, слепой и истекающий кровью, он пришпорил, лошадь, которая понесла его в самую гущу сарацин, где он разил наугад до тех пор, пока и он, и его конь, сраженные ударами, не рухнули наземь и больше уже не поднялись…»

(«Мемуары Жана сира де Жуанвиля, или История и хроника христианского короля Людовика Святого», 1248–1254 гг.)

При стычках друг с другом результаты, конечно, зависят от многих условий. А вот при столкновении с рыцарями выясняется, что войну восточная конница выиграть, как правило, может (за счет очень намного большей численности и постоянного восполнения резервов), а вот выиграть битву у нее (тоже при численном преимуществе!) не очень получается. Рыцарь от попавших в него стрел будет похож на ежика, конь его, прикрытый хотя бы боевой попоной, – на дикобраза, тем не менее к конным лучникам врага они сумеют прорваться, объяснить им все, что намеревались, и умереть последними. Причем зачастую – много лет спустя, от старости: из десятка истыкавших броню стрел лишь одна достанет до мяса, да и то не очень серьезно. В этом смысле удар стрелы, конечно, гораздо менее эффективен, чем удар копья.

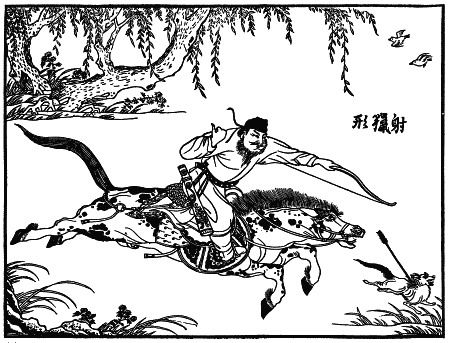

Тюркский лучник XIV в. Апофеоз восточного кавалерийского стиля: сложный тугой лук, стрельба в исключающей тряску «безопорной фазе» и с максимальным поворотом назад – что позволяет эффективно использовать тактику «ложного бегства», обстреливая противника даже при отступлении

Другое дело, что на следующий день рыцарский конь сильно убавит резвость, а через неделю таких боев и ранений начнет всерьез сдавать и его хозяин. Так что, если у их противников еще останутся людские, конские, водные, продовольственные ресурсы… В ходе Крестовых походов они, как правило, оставались…

Не надо думать, что высокую «стрелостойкость» демонстрируют только рыцарские лошади. Любой конь, по-настоящему предназначенный для условий кавалерийской схватки, является довольно трудноубиваемым существом.

Вот как эта ситуация виделась Усаме ибн Мункызу, современнику и участнику (с «противоположной стороны») Третьего крестового похода. В его время давно уже был выработан «рабочий стандарт» чистокровной арабской лошади, однако, судя по всему, это были не совсем те изящные тонкокостные красавцы, которые у нефтяных шейхов считаются идеалом породы. Ибн Мункыз на своем веку не раз сходился в конной схватке с самыми разными противниками, так что ему поневоле приходилось высоко ценить коней, которые не сразу падают даже после таранного удара рыцарского копья, тем более от стрельных ран. В его воспоминаниях одна из глав, названная «Случаи с лошадьми», целиком посвящена именно этому вопросу. Она невелика и настолько насыщена колоритными подробностями, что уместно привести ее здесь целиком:

«Если уже упоминать о лошадях, то между ними есть терпеливые, как среди людей, а есть и слабые. В нашем войске, например, был один курд по имени Камиль аль-Маштуб, человек доблестный, благочестивый и достойный, да помилует его Аллах. У него была черная, стойкая, как верблюд, лошадь. Как-то он столкнулся в бою с франкским рыцарем, и тот ударил его лошадь в шейные связки. Шея лошади свернулась на сторону от силы удара, и копье, пройдя через основание шеи, пронзило бедро Камиля аль-Маштуба и вышло с другой стороны. Но ни лошадь, ни всадник не пошатнулись от этого удара. Я видел рану на бедре Камиля после того, как она затянулась и зажила. Эта рана казалась больше всех, какие только бывают.

Лошадь Камиля выздоровела, и он снова участвовал на ней в боях. Он встретился однажды в сражении с франкским рыцарем, и тот ударил его лошадь в лоб и пронзил его. Но лошадь не покачнулась и уцелела и после второй раны. Когда рана затянулась и кто-нибудь накладывал ладонь руки на лоб лошади там, где была рана, ладонь оказывалась одинаковой ширины с этой раной. Вот удивительный случай, происшедший с этой лошадью. Мой брат Изз ад-Даула Абу-ль-Хасан Али, да помилует его Аллах, купил ее у Камиля аль-Маштуба. Она стала тяжелой на бегу, и он отдал ее как залог дружбы, которая была у нас с одним франкским рыцарем из Кафартаба. Лошадь пробыла у него год и пала. Тогда он прислал к нам, требуя ее стоимость. „Ты купил эту лошадь, ездил на ней, и она пала у тебя, – сказали мы. – Как же ты требуешь за нее плату?“ – „Вы напоили ее чем-то, от чего умирают через год“, – ответил нам франк. Мы удивились его глупости и ограниченности его ума.

Однажды подо мной была ранена лошадь у Хомса. Удар пронзил ей сердце, и в нее попало множество стрел. Она вынесла меня с поля сражения, хотя кровь шла у нее из ноздрей, как из сита, а я ничего не подозревал. Лошадь довезла меня до моих товарищей и пала.

Другая лошадь получила подо мной три раны у Шейзара во время войны с Махмудом ибн Караджей. Я продолжал сражаться на ней и, клянусь Аллахом, не знал, что она ранена, так как ничего особенного в ней не заметил.

Что касается слабости лошадей и чувствительности их к ранам, то вот пример этому.

Войско Дамаска однажды обложило Хама. Этот город принадлежал тогда Салах ад-Дину ибн Айюбу аль-Ягысьяни, а Дамаск – Шихаб ад-Дину Махмуду ибн Бури ибн Тугтегину. Я был в Хама, когда враги подошли к городу с большими силами. Правителем Хама был Шихаб ад-Дин Ахмед, сын Салах ад-Дина; он находился тогда на Телль-Муджахид. Хаджиб Гази ат-Тули приехал к нему и сказал: „Наши пехотинцы разошлись, и их шлемы блестят среди палаток. Враги сейчас двинутся на наших людей и погубят их“. – „Отправляйся и вороти наших“, – сказал Шихаб ад-Дин. „Клянусь Аллахом, – ответил хаджиб, – никто не сможет их воротить, кроме тебя или такого-то“. – Он указывал на меня.

Шихаб ад-Дин сказал мне: „Ты выйдешь и воротишь их“. Я снял с одного из моих слуг кольчугу, которая была на нем, и надел ее. Затем я вышел и воротил сперва наших людей палицей. Подо мной была светло-гнедая лошадь, одна из самых породистых и рослых. Когда я воротил людей, враги уже двинулись на нас, и ни один всадник, кроме меня, не оставался вне стен Хама. Некоторые из них вошли в город, уверенные, что иначе их захватят в плен; другие спешились и были в моем отряде. Когда враги напали на нас, я осадил лошадь назад, повернувшись к ним лицом, а когда они отступили, я медленно последовал за ними вследствие тесноты и скопления людей. В ногу моей лошади попала стрела и пронзила ее. Лошадь упала вместе со мной, поднялась и снова упала. Я стал так сильно бить ее, что бойцы моего отряда сказали мне: „Войди в бастион, сядь на другую лошадь“. – „Клянусь Аллахом, – воскликнул я, – я не сойду с нее“. Я видел у этой лошади такую слабость, какой еще не видел ни у одной.

Вот пример выносливости лошадей.

Тирад ибн Вухейб, нумейрит, участвовал в сражении племени Бену Нумейр. Они убили Шамс ад-Даула Салима ибн Малика, правителя ар-Ракки, и овладели городом. Бой шел между ними и его братом Шихаб ад-Дином Маликом ибн Шамс ад-Даула. Под Тирадом ибн Вухейбом была породистая лошадь большой ценности. Она получила рану в бок, и кишки у нее вывалились. Тирад завязал их ремнем, чтобы лошадь не наступила на них и не разорвала, и продолжал сражаться до конца боя. Лошадь вернулась с ним в ар-Ракку и там пала».

Средневековый иранский рисунок: «смешались в кучу кони, люди»… У двух из четырех «попавших в кадр» стрелков луки отчетливо стального, более того, булатного цвета. Можно счесть это за художественную вольность (изображения подобных луков, прежде всего как оружия воинской элиты, иногда встречаются в иранской и моголо-индийской традиции), но… видимо, короткие луки элитного класса иногда бывали усилены булатной полосой. По крайней мере, в индийских оружейных коллекциях XIX в. они изредка обнаруживаются

Раз уж мы подняли такой вопрос, то самое время обсудить тему «лук и звери». Тем более что воинские навыки достаточно часто пересекаются с охотничьими. И не только в ранний «доармейский» период. В войске Чингисхана, где лучная стрельба наилучшим образом сочеталась со многими признаками армии чуть ли не современного типа, охота служила прекрасной тренировкой для реального боя. Более того: при добыче зверя монголы совершенствовали навыки, которые иначе как тактическими и не назовешь. Окружение, взаимодействие разных отрядов, оперативный обмен информацией (загонная охота разворачивается на огромном пространстве), ложные атаки и предоставление «противнику» пути (смертельно опасного!) для ложного бегства…

Это отмечают многие современники, как восточные, так и западные. Чжао Хун (вообще-то посол южнокитайского двора, но при этом не придворный чиновник, а служилый офицер из неспокойного пограничного округа, родом скорее всего степняк) в своем отчете «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголов и татар») отмечает: «Татары рождаются и вырастают в седле. Само собою они выучиваются сражаться. С весны до зимы они гоняются и охотятся. Это и есть их средство к существованию. Поэтому у них нет пеших солдат, а все – конные воины. Когда они поднимают сразу даже несколько сот тысяч войск, у них почти не бывает никаких документов. От командующего до тысячника, сотника и десятника все осуществляют командование путем передачи устных приказов».

(Впоследствии Чжао Хун убедился, что навыки «командной игры» отрабатываются не только на облавной охоте, но именно она является мерилом всего. Когда Мухали, наместник Чингисана в Северном Китае (Чжао Хун именует его «го-ван», то есть «князь государства») заметил, что его гость не явился на конную игру в мяч – между ними состоялся разговор, который в отчете императорскому двору выглядит так: «„Сегодня играли в мяч. Почему ты не пришел?“ Я, ваш посол, ответил: „Я не знал вашей воли пригласить меня и поэтому не посмел прийти“. Тогда го-ван сказал: „Ты приехал в наше государство, следовательно, стал человеком одной с нами семьи. Приходи веселиться с нами всякий раз, когда бывает пир, игра в мяч или облава на зверей и выезд на охоту! Зачем еще нужно, чтобы приходил человек приглашать и звать!“ После этого го-ван громко расхохотался и оштрафовал вашего посла шестью чарками вина. К концу дня ваш посол неизбежно опьянел сильно» [3]).

Гильом Рубрук пишет почти о том же, только не удивляясь, как это монголы ухитряются обходиться без письменных приказов: «Когда они хотят охотиться на зверей, то собираются в большом количестве, окружают местность, про которую знают, что там находятся звери, и мало-помалу приближаются друг к другу, пока не замкнут зверей друг с другом, как бы в круге, и тогда пускают стрелы».

В «Ясе» Чингисхана все это тоже прописано недвусмысленно: «Когда нет войны с врагами, пусть учат сыновей, как гнать диких зверей, чтобы они навыкли к бою и обрели силу и выносливость и затем бросались на врага, как на диких животных, не щадя». Как видим, присутствует установка на то, чтобы каждый монгольский воин целенаправленно осваивал искусство ведения боя еще с детских лет, на примере облавной охоты. Неудивительно, что и в своих указаниях для военачальников Чингисхан словно придерживается инструкций, автоматически вытекающих из правил загонной охоты в конном строю – только с поправкой на пресловутые законы военного времени (хотя и футбольные тренеры, чувствуется, готовы были бы с таким требованием согласиться): «В случае же отступления все мы обязаны немедленно возвращаться в строй и занимать прежнее место. Голову с плеч тому, кто не вернется в строй или не займет своего первоначального места».

Ну и, конечно, такие охотничьи рейды позволяли заготовить продовольствие для армии. Тут, кроме самих охотников-воинов, действовала особая служба; впрочем, все монголы в достаточной мере владели искусством боевой лучной стрельбы, конной охоты и навыками «превращения» добычи в запасы провианта наряду с общим опустошением местности. Настолько, что когда какие-либо отряды этого НЕ делали, такое требовало специальных объяснений: «Когда они желают пойти на войну, то отправляют вперед передовых застрельщиков, у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если не могут иного, обращают их в бегство; все же они гораздо охотнее убивают, чем обращают в бегство…» (Плано Карпини)

Китайское изображение тренировки «на степной манер» (монгольский, киданьский, чжурчженьский): стрельба по бегущей собаке. Стрелы при этом используются тупые – не из гуманизма, а чтобы не приходилось сразу же «менять мишень». Характерный проворот лука в руке сразу после выстрела позволяет избежать удара тетивы по левому запястью; при другой технике стрельбы это место защищается специальным щитком-напульсником.

Даже через века после монгольского нашествия среднеазиатские Тимуриды (уже «моголы», а не монголы) подчеркивали чуть ли не полную равнозначность действий конных лучников во время облавной охоты и в бою, не забывая при этом сослаться на заветы «основоположника». Вот как описал эту реальность на рубеже XV–XVI вв. уже знакомый нам по наме своего имени Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, основатель государства Великих Моголов: «Бойцы правого крыла стоят на правом крыле, левого крыла – на левом крыле, середины – в середине; все из рода в род стоят на местах, указанных в ярлыке Чингизхана. На правом и на левом крыле тот, чье значение больше, стоит ближе к краю. Относительно правого крыла постоянно происходили раздоры между родами Чарас и Бекчик. ‹…› Из-за того, кому выходить на край, они дрались, обнажая друг на друга сабли. В конце концов, кажется, решили, что когда в кругу для облавы выше будет стоять один, то в боевом строю на край будет выходить другой» («Бабур-наме»).

При Чингисхане в таких обстоятельствах затеять раздор, да еще и с применением оружия, можно было только один раз. Так что вектор дисциплинированности понятен, но понятен и уровень сохранившихся приоритетов.

Бабур был умелый воин и охотник, поэтому особенно ценны его «смешанные» воспоминания. Например, когда он описывает, как в полном воинском снаряжении охотился на кулана, на скаку издали подранил его из лука, а потом несколько раз с довольно близкого расстояния всаживал стрелы в грудную клетку, но тот после каждого попадания лишь слегка отяжелевал в беге (пришлось дорубать саблей) – то понимаешь, насколько трудноуязвим для лучника должен быть боевой конь, превосходящий дикого осла по всем параметрам. Пускай даже такой конь, в отличие от всадника, и не прикрыт доспехами; а ведь часто бывает прикрыт, даже в среднеазиатской или монгольской степи.

Самому Бабуру в бою регулярно приходилось стрелять по вражеским лошадям – и он специально выделяет те редчайшие случаи (всего два, причем один раз выстрел был сделан из арбалета), когда лошадь удавалось сразить с первой же стрелы. Ничего удивительного, если вспомнить воспоминания Усамы…

Регулярно у Бабура встречаются и описания одоспешенной конницы, причем эти конские доспехи (как, впрочем, и броня всадника) являлись в первую очередь «противострельной» защитой. Далеко не абсолютной, но достаточно серьезной. Другое дело, что после неудачного боя, бывало, приходилось делать выбор: оставаться под обстрелом скачущих следом легковооруженных вражеских лучников много дольше, чем это полезно для здоровья даже в броне – или повысить одновременно и скорость отступления, и уязвимость.

Впрочем, для того, чтобы хоть частично разоблачиться (особенно если всадник проделывал это вместе с лошадью), сперва все-таки следовало создать между собой и преследователями некий запас дистанции: «…Достигнув реки, мы вошли в воду, как были – в кольчугах и латах. Больше половины реки мы прошли прямо по дну, дальше, на полет стрелы, была глубокая вода; мы вели лошадей вплавь, в латах и в сбруе, и так перешли реку.

Выйдя из воды, мы срезали и побросали латы. Мы перебрались на северный берег и ушли от врага».

В данном случае под человеческими «латами» надо, видимо, понимать некие кольчато-пластинчатые наборы, носимые поверх кольчуги: юшман, ирано-тюркский «бегтер» (в русской, несколько отличающейся версии – «бахтерец») либо зерцальную безрукавку типа «шараина». В спешке все это, кроме юшмана, действительно легче было срезать, чем возиться, расстегивая ремни крепления (а в русском варианте, наоборот, срезать можно было только юшман: такой вот конфликт версий). А уж конские доспехи, тоже не «латы» в европейском смысле, при таких обстоятельствах точно было легче срезать, чем снять.

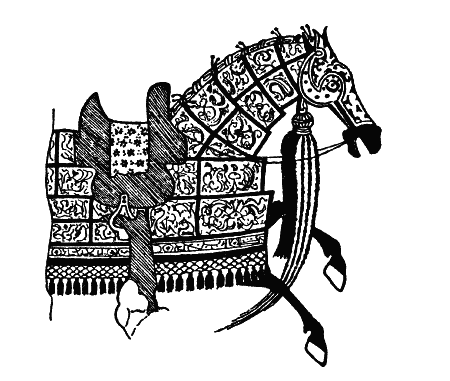

Один из вариантов персидской конной брони

(Из описания это не совсем ясно, но, похоже, Бабур со спутниками пересекли реку, так ни разу и не сойдя с седел. Включая участок, где на полет стрелы – скорее всего имеется в виду лишь дистанция верного выстрела, 200 +

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Особенности национальной охоты (1995)

Особенности национальной охоты (1995) Режиссер и сценарист Александр РогожкинОператор Андрей ЖигаловКомпозитор Владимир ПанченкоВ главных ролях:Алексей Булдаков — генерал Иволгин (Михалыч)Виктор Бычков — КузьмичСемен Стругачев — Лева СоловейчикВилле Хаапассало —

V. «Комитет боевой организации»

V. «Комитет боевой организации» «Штаб петроградских контрреволюционеров»Руководитель петроградских большевиков Григорий Зиновьев известен в истории как один из первых большевиков-руководителей, кто начал расстреливать заложников, устраивать крупномасштабные

Время для работы и время для отдыха

Время для работы и время для отдыха Джон Гилкрист – христианин-баптист, и всех своих рабочих он ненавязчиво, но настойчиво приглашал по воскресеньям на службу в церковь. Выяснилось, что Моник тоже баптистка. Родилась она в баптистской семье, но крестилась только пару лет

«Все смотрят на время, но время ни на кого не смотрит»

«Все смотрят на время, но время ни на кого не смотрит» Не помню, как я первый раз взял Библию в руки, не помню, какие чувства она у меня вызвала, зато хорошо помню, как я увидел её в первый раз. Конечно, это случилось здесь у нас, на Острове, где ещё может случиться подобное?Я

7. О БОЕВОЙ РАБОТЕ ШТУРМОВИКОВ Hs129

7. О БОЕВОЙ РАБОТЕ ШТУРМОВИКОВ Hs129 Кое-какие новые выводы можно сделать и относительно боевой работы двухмоторного штурмовика «Хеншель Hs129». На советско-германском фронте никогда не действовало более 60—70 этих машин186, но в советской литературе Hs129 упоминался постоянно –

Римский боевой порядок лучше

Римский боевой порядок лучше Все это случается на войне и склонно или приближать, или полностью определять победу. Но во все подобные времена македонский боевой порядок или не может быть использован, или используется так, что становится совершенно бесполезным. Ведь

Боевой «Флетчер»

Боевой «Флетчер» Лишь один американский эсминец закончил бой 13 ноября, не получив ни единой царапины. Это был «Флетчер».«Флетчер» (капитан 2 ранга У.М. Коул) замыкал американскую колонну, но оказался далеко не последним в бою. Эсминец имел новый радар SG, и когда строй обоих

Боевой информационный центр

Боевой информационный центр Появление радиотелефона, создание радара и других систем обнаружения привело к возникновению новой проблемы — точного отображения боевой обстановки. Самая разнообразная информация поступала буквально со всех сторон, с самых различных

Глава два. «БОЕВОЙ СЛОН»

Глава два. «БОЕВОЙ СЛОН» 1. Путь в «братву».Каким образом солдат элитной Бригады Особого Назначения Альберт Лещенко стал бандитом — «группировщиком» Лешим, — я так и не понял.Не то чтоб вообще об этом — ни слова… Наоборот, говорил много и охотно, но — невнятно, с

Глава XI. Германские подводники ищут новых полей для охоты

Глава XI. Германские подводники ищут новых полей для охоты С потоплением «Лузитании» в мае 1915 года, «Арабика» в августе того же года и вскоре затем «Хеспириана» протесты общественного мнения в США против неограниченной подводной войны становились все более громкими.

РАЗВЕ МЫ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ БЕЗ ОХОТЫ?

РАЗВЕ МЫ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ БЕЗ ОХОТЫ? В 1959 году глава дистрикта — коллектор по распоряжению коммунистического правительства Кералы, существовавшего в штате в 1957–1959 годах, проехал по поселкам мудугаров и обследовал их экономическое положение. В своем отчете коллектор

Воля к свободе и боевой дух.

Воля к свободе и боевой дух. Вторая директива гласит о тех достойных качествах, которые мы, как находящиеся в рядах Охранного Отряда, должны постараться привить себе и сделать неизгладимыми на века — речь идет о воле к свободе и боевом

«Боевой до места!» Воспоминания

«Боевой до места!» Воспоминания То были тридцатые годы, когда все было первым: первая пятилетка, первый трактор, первый колхоз… Военно-морской флот получал со стапелей советских заводов первые советские крейсеры и эсминцы и готовился к дальним плаваниям. Над военным

В. Коваленко Экипаж машины боевой

В. Коваленко Экипаж машины боевой Сержант Рябушкин опустился на колено, и багряное знамя полка коснулось его щеки. Он бережно взял рукою край знамени и прильнул губами к шелковому полотнищу. Пушистые снежинки мягко падали на белую землю. В торжественном молчании замер