Общие анекдоты

Общие анекдоты

Пропаганда (или «пиар», как теперь говорят) была всегда открыта для заимствований, не считавшихся плагиатом. И то обстоятельство, что идеологически враждебные диктатуры одалживались друг у друга приемами и средствами пропаганды, широко известно и неудивительно. У них была сходная задача – завоевание масс. Гитлер, например, по себе помнил агитационный эффект красного цвета:

После окончания войны мне однажды пришлось наблюдать массовую марксистскую демонстрацию… В демонстрации этой участвовало около 120 000 человек. Море красных знамен, повязок и красных цветов – все это создавало неотразимое внешнее впечатление. Я лично мог тут убедиться, насколько такое волшебное зрелище неизбежно производит гигантское впечатление на простого человека из народа[112].

Красный цвет он, ничтоже сумняшеся, позаимствовал для своих знамен. Мелодия официального советского «Марша авиаторов», сочиненного еще в 1923 году двумя евреями (слова П. Германа, музыка Ю. Хайта), использованная Лени Рифеншталь в «Триумфе воли», – лишь вершина айсберга, обмена двух диктатур мелодиями. Общий фонд «стимуляторов» лежал на поверхности, был в поле зрения всего достаточно широкого авторитарно-тоталитарного эксперимента (жест нацистского приветствия, к примеру, заимствован был у Муссолини). Заявленная вражда идеологий не мешала интенсивному обмену опытом.

Удивительней другое: какой-никакой обмен опытом случался и в глубоко законспирированной, сугубо подпольной и строго наказуемой сфере анекдота. Голоса понижали даже дома. И однако, Fl?sterwitz, «анекдот, передаваемый шепотом», подобно лесному пожару охватывал обе территории тоталитарного господства, несмотря на усилия вооруженных репрессиями «пожарных», вопреки языковым, государственным и идеологическим границам.

Фонд анекдотов, которые можно назвать общими, достаточно представителен. Особенно если принять во внимание, что советский анекдот 30-х сохранился лишь остаточно; за давностью он был вытеснен, а частично поглощен потоком новых. Точный возраст анекдота не установить, а канонической версии не существует. Все же наличие анекдотов, которые можно назвать общими, кажется весомее, чем пробелы в материале и чем разночтения. Поэтому я постараюсь выделить родственные мотивы, приняв в качестве индикатора финальную реплику, каламбур, метафору – иначе говоря, точку «лексического взрыва»[113], составляющую соль анекдота.

Что общего между Германским рейхом и трамваем? У обоих впереди фюрер, за ним стоит народ; кто не стоит, тот сидит… Спрыгивать на ходу запрещается (G, 35).

Каламбур (в данном случае F?hrer – вождь, но он же и водитель трамвая) – одно из излюбленных «средств производства» анекдота; подобно рифме он служит «ускорителем»: позволяет кратко и исчерпывающе описать «новый порядок». Тогдашний русский «вагоновожатый» аналогичной игры слов не предлагает. Но даже в усеченном виде та же «трамвайная» метафора представляется Терцу-Синявскому одной из «формул эпохи»: «Как живете? – Как в трамвае: одни сидят, другие дрожат»[114].

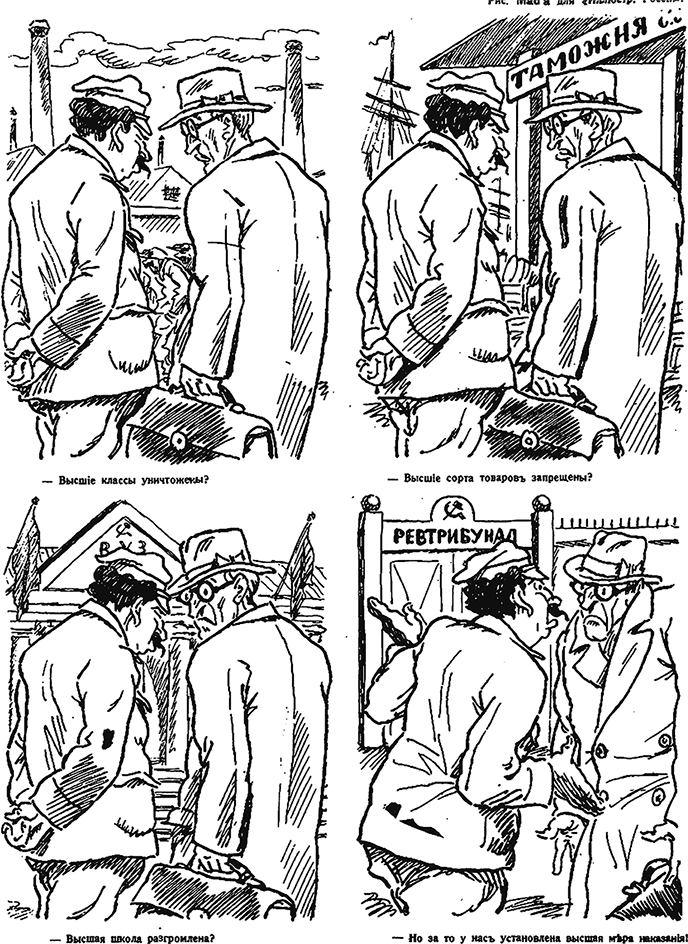

Карикатура из газеты «Возрождение», Париж.

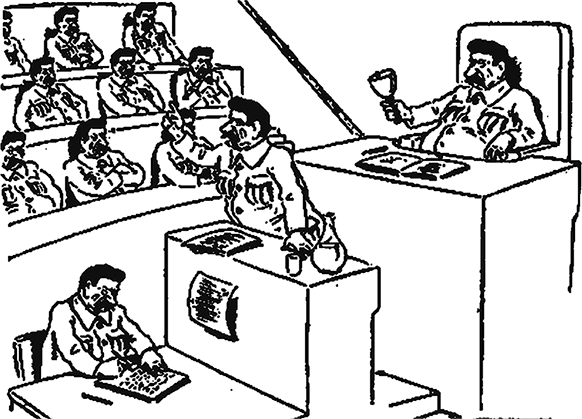

«Сталинская конституция. Заседание нового Верховного Совета».

Карикатура из газеты «Возрождение».

«Естественно, тема запрета, как, может быть, никогда и нигде в истории словесности, – продолжает Абрам Терц, – становится основанием и движущим стимулом советского анекдота»[115]. Даже Синявский не удержался от свойственной нам (как, впрочем, и немцам) мономании. Меж тем «сидение», «дрожание», «молчание» – входят в алгоритм анекдота на равных в обеих идеологиях.

«Скоро в Германии зубы будут рвать через нос, потому что никто не смеет рта раскрыть» (G, 41), – смеялись в кулак в Германии. «Почему советские ларингологи учатся удалять гланды через задний проход? – Потому что никто не смеет рта раскрыть» (Ш, 125), – острили в СССР. Увы, молчаливым делала большинство угроза отнюдь не шуточная.

Тысячи, да, тысячи населили тюрьмы и концлагеря за распространение анекдотов… Удивляться нужно только скорости, с которой каждая шутка о наци за несколько дней и недель облетала всю территорию рейха[116], –

пишет Хермес. Таков извечный парадокс анекдота.

По-немецки каламбурили: «Мюллер спрашивает: „Что за новые анекдоты, не знаешь?“ Шульц: „Знаю: шесть месяцев КаЦе!“» (G, 52). По-русски объявляли конкурс на лучший анекдот, первая премия – десять лет без права переписки.

Существует немало анекдотов, которые в указанном смысле можно назвать общими. Например, немецкий, где посетитель пивной, не получая желаемого, все время ворчит, что это все «из-за него», пока вахмистр не задает прямой вопрос, кого он имеет в виду. «Разумеется, Черчилля, а вы на кого подумали?» (G, 58). В одной из русских версий Берия допрашивает человека, крикнувшего «Долой тирана!», кого он имел в виду: «Гитлера, конечно». Сталин: «А ты, Лаврентий, кого?» (Б, 126)

На том же симпозиуме славистов 1978 года, где произнес свой доклад Абрам Терц, профессор Анджей де Винсенц в короткой реплике прозорливо постулировал параллель советского и нацистского анекдота: «Есть известный анекдот того времени. Гитлер посещает сумасшедший дом. Все кричат „Хайль Гитлер!“, один человек не кричит. „Почему?“ – „Я охранник“ (см.: „Мой фюрер, мы же не сумасшедшие, мы охранники“; G, 126. – М. Т.) Тот же анекдот и о Хрущёве, кажется. О Сталине – не знаю»[117].

Подобные свернутые бродячие сюжеты Синявский очень удачно назвал «спорами», которые при удобном случае способны «воспроизвести анекдот в целом»[118]. В израильском сборнике в аналогичном случае ответ гласит: «Я не сумасшедший, я монтер» (Ш, 180). Разумеется, проследить, как именно распространялись «споры» во времени (из исторического фонда сюжетов) и в пространстве (из страны в страну), никто не может. Случается иногда, что они предположительно датируются контекстом реальности, позволяющим даже представить себе гипотетический путь миграции.

Дали жильцу комнату. Голые стены, в одной гвоздь забит. И мебели всего-то – портреты Ленина и Троцкого. «Не знаю, – говорит, – кого из них повесить, кого к стенке поставить» (Ш, 194).

Вайс-Фердль получил от Гитлера его портрет с автографом. «Это мой приятель Гитлер, – говорит он, – вот только не знаю, надо ли его повесить или к стенке поставить?» (G, 130)

Ясное дело, этот еще непуганый анекдот типа репризы, основанный на элегантной игре слов, на каламбуре, был очень ранним. Русская версия датируется не только портретами, ситуацией вселения в коммуналку, но даже и словом «жилец», популярным в фельетоне и на эстраде ранних 20-х. «Спора» легко могла быть завезена в Германию широкой русской эмиграцией той поры и развернуться в репертуаре знаменитого мюнхенского кабаретиста Вайс-Фердля в момент прихода Гитлера к власти. Впрочем, если вспомнить «пивной путч» 1923 года в Мюнхене, могло случиться и наоборот (кстати, бронзовый Вайс-Фердль – у меня под окнами, украшает Виктуалиен-маркет в числе прочих любимцев мюнхенской публики).

Или другой бродячий сюжет – диалог полководцев. В немецкой версии беседу ведут Фридрих Великий, Гинденбург и Наполеон. Фридрих говорит, что с геринговской авиацией он легко выиграл бы Семилетнюю войну, Гинденбург – что с гитлеровскими танками он не допустил бы русских в Восточную Пруссию, а Наполеон – что, имей он Геббельса, французы и вообще не узнали бы, что он проиграл русскую кампанию (см.: G, 104). Понятно, диалог относится ко времени, когда провал русской войны Гитлера стал очевиден. В советской версии Александр Македонский, Цезарь и Наполеон наблюдают парад войск на Красной площади. «А если бы у меня была газета „Правда“, – сказал Наполеон, – мир до сих пор не узнал бы о моем поражении при Ватерлоо» (Ш, 179). Принимая во внимание «парад войск», можно пофантазировать, что «спора» могла быть завезена на советскую родину в числе прочего «трофейного», подобно ручным часам и зажигалкам.

Есть и вовсе забавные случаи очевидного переноса «споры», но цитировать немецкие «детские» стишки о котятах, которые больше не хотят в партию, потому что у них прорезались глазки (они дали повод острякам перефразировать на соответствующий лад известные детские стишки Михалкова), было бы слишком уж длинно[119]. Бывает, что анекдот на одном языке несет следы неустановленного «исходника» на другом. Такова, к примеру, характеристика «руководящей селедки» (толстой, жирной, без головы), которая в русском анекдоте вернее всего восходит к какой-нибудь из шуток о Геринге, рифмующемся по-немецки с селедкой.

Всего не перечислишь, тем более что большинство советских анекдотов 30-х, как сказано, за давностью утрачено. Но важно, в конце концов, не количество и даже не пути распространения (одним из них мог быть, допустим, Коминтерн), а сама «порождающая грамматика» догмата вождизма и сопутствующего ему террора, насилия, пропагандистской лжи, дрожания, молчания и сидения, которая была общей. Об этом свидетельствует обратимость анекдотов двух диктатур. А широта и быстрота их распространения свидетельствовала, сколь многие принадлежали не к «сумасшедшим», а к «охранникам». Но и они знали, что за советскую (нацистскую) власть «лучше стоять, чем сидеть» (Ш, 20).

Хермес, чей сборник вышел из печати сразу же по окончании войны, в 1946 году, не закрывал глаза на проблему соучастия всех, кто «либо сам совершал насилие всех видов, либо закрывал глаза и уши, чтобы не видеть его и не слышать»[120]. Его коллега Гамм, вехи биографии которого синхронны нацизму (1931–1943 – школа, потом Восточный фронт и русский плен), находит для бытования анекдота буквально те же слова, что его русский ровесник Борев: «Молодежь той поры замечала, что говорила на двух разных языках»[121]. Борев употребляет в этом же смысле оруэлловский термин «двоемыслие»: «Коллекционирование исторических анекдотов о Сталине… сталинистом, каким я был в те годы, выразительное проявление двоемыслия, труднообъяснимого феномена, открытого Д. Оруэллом». Но как раз это дословное совпадение – не плод обмена опытом, а собственный опыт каждого из них, который еще раз подтверждает системное сходство обоих режимов. Можно сказать шире: «двоемыслие» присуще самому анекдоту тоталитарной эпохи. Он глядит на нее изнутри, глазами обитателя сумасшедшего дома, отчего вынесенный за пределы тоталитарного пространства кажется гротеском, гиперболой. Но одновременно у него позиция соглядатая или, пользуясь термином самого анекдота, – взгляд «охранника» (в другой системе координат это можно назвать «приемом очуждения»).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ – Назовите всех своих здравствующих родственников и их дни рождения.– Назовите своих прямых начальников... Дайте характеристики.– Скажите кто ваши друзья.– Обязательно ли быть влюбленным в свою профессию?– Что вы знаете о любви?– Что есть долг и что есть

Анекдоты

Анекдоты Частью досуга Императорского двора были и анекдоты. Сам этот жанр устных юмористических историй восходит к «Декамерону» Боккаччо. В XVIII в. под анекдотами понимались и различные нравоучительные истории бытового характера, связанные с жизнью известных лиц. В их

Глава 5 СКВЕРНЫЕ АНЕКДОТЫ

Глава 5 СКВЕРНЫЕ АНЕКДОТЫ У некоторых холодногорцев их следственные "дела" напоминают анекдоты. Они иногда анекдотически глупы или смешны, невероятны или немыслимы, но каждое из них кончается скверно и очень часто трагически.В Холодногорске такие "дела" называют

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ Искусство Мероэ никогда не было предметом пристального изучения и, подобно многим другим аспектам культуры, считалось провинциальным ответвлением египетского искусства, содержащим в себе некие привнесенные элементы. Суждение это не вполне справедливо:

Приложение 2 РЕСТОРАННЫЕ АНЕКДОТЫ

Приложение 2 РЕСТОРАННЫЕ АНЕКДОТЫ С владельцами и гостями знаменитых столичных ресторанов то и дело происходили смешные истории, которые тут же становились достоянием общественности, а к началу XX века и вовсе сформировался особый жанр ресторанного анекдота. Их охотно

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ Образованный в тактических целях ТЦ формально распорядительных полномочий не имел. Однако платформа, им принятая в чрезвычайно общих чертах, именно в силу этого привела к значительной солидарности входивших в его состав групп, благодаря чему ТЦ,

II. Общие соображения

II. Общие соображения Существуют два подхода к увязке национальных задач с факторами войны и мира.Первый подход состоит в том, что национальные задачи постоянны и не должны изменяться в зависимости от того, находится ли страна в ситуации войны или мира; к их достижению

Анекдоты

Анекдоты Неизменные спутники жизни горцев - веселое слово, тонкая шутка и искрометный юмор. У всех народов Кавказа были в ходу анекдоты о Ходже (Молле) Насреддине (абхазы и адыги называли его Ходжа Шарадын).«Самое популярное лицо на Кавказе - это мулла Насреддин, - писал в

А. Общие факты

А. Общие факты 1. Жизнь Александра Литвиненко в России a. Личная жизнь b. Карьера в КГБ/ФСК/ФСБc. Отношения с Борисом Березовским d. Обстоятельства отъезда из России и переезда в Соединенное Королевство, сентябрь-ноябрь 2000 года2. Личная жизнь Александра Литвиненко в

Второй фронт. Анекдоты о Сталине, Рузвельте и Черчилле. «Новеллы союзников»906

Второй фронт. Анекдоты о Сталине, Рузвельте и Черчилле. «Новеллы союзников»906 4936/5020/5366. Англичанин, желающий спасти самолет от катастрофы, выбрасывает из него француза.4936A. В самолете четверо (Эренбург, журналисты американский, английский, французский). Самолет обстреляли,

Последствия войны. Анекдоты о генеральшах

Последствия войны. Анекдоты о генеральшах 4979/4727. После войны Гитлер рапортует: «Полковник Лоуренс готов к исполнению следующего задания».4979A. Война окончена. На крыше Интеллиженс Сервис приземляется парашютист. Его ведут к дежурному. Парашютист – это Гитлер. У дежурного

Общие моменты

Общие моменты В ходе ведения допросов применяются совокупности психологических приёмов воздействия на допрашиваемого. Они могут быть квалифицированы в зависимости от ситуации, которая складывается между следователем и допрашиваемым на:? приёмы, используемые в

Общие положения

Общие положения Правила обязательны для персонала ИТУ, содержащихся в них осужденных, а также иных лиц, посещающих учреждения. Нарушение Правил влечет ответственность в установленном

§ 1. Общие сведения

§ 1. Общие сведения Опустим прелюдии и займёмся практикой! Прелюдия — это тоже практика, но сначала это прелюдия, а потом уже практика. Ездить по ушам ты и сам умеешь, мой яснокрылый друг, и посему ни слова лишнего! Ни слова мимо того, что относится к теме «Как издать и

Общие сведения

Общие сведения Землетрясения относятся к тем устрашающим явлениям природы (наряду с ураганами, смерчами, бурями, извержениями вулканов, наводнениями и пожарами), которые выдергивают человека из тепличных условий и заставляют вспомнить, что он всего лишь один из