Мама

Мама

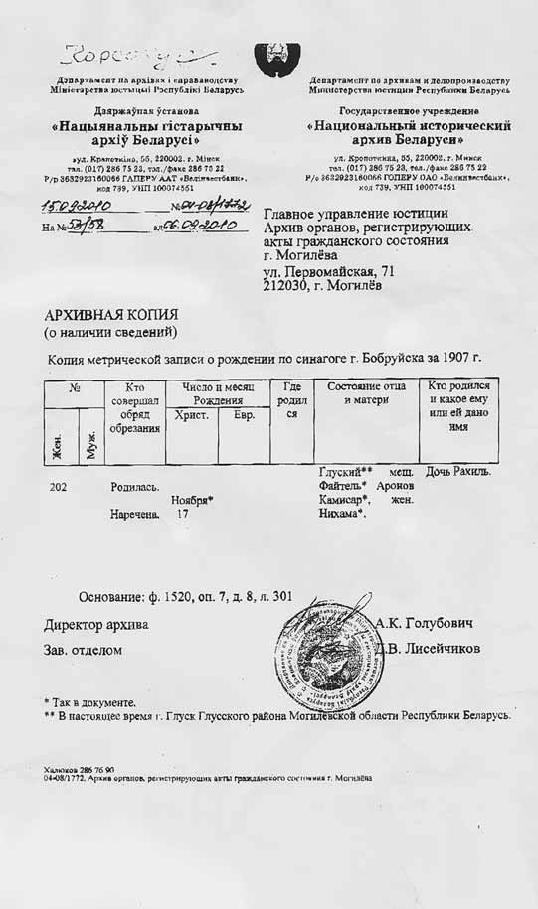

Моя мама, Рахиль Фадеевна Комиссарова родилась в Бобруйске 24 декабря 1907 года. Правда, в архивной справке указано, что, согласно метрической записи синагоги города Бобруйска, дата рождения – 17 ноября. Ее отец, Файтель Комисар, уроженец городка Глуск, что неподалеку от Бобруйска, торговал лесом. Он был хорошо религиозно образован и уважаем за это в своей среде. В 1920-х годах деда несколько раз забирали (вероятно, в ЧК), где требовали сдать государству ценности, которые у него якобы были.

На выборы дед не ходил, а своим общественно активным детям говорил: «Там в каждой кабинке сидит чекист».

Умер дед в Москве перед Отечественной войной от диабета.

Мама мамы (моя бабушка) Нехама не получила формального образования, но была от природы умна и энергична. В годы революции она возглавляла комитет помощи жертвам погромов, а моя мама по поручению этого комитета бегала по домам пострадавших с бидончиком молока, разносила помощь…

Мама была младшим ребенком в семье. У нее были братья Илья, Яков и Израиль и сестры Хиена и Соня. Все они, за исключением моей мамы, получили начальное образование в еврейской школе – хедере – и хорошо знали идиш. Мама тоже могла говорить этом языке, но общалась она на нем редко, с подругами. Я знал всего несколько фраз на идиш и никогда по этому поводу всерьез не рефлексировал, но, когда недавно, спустя шестьдесят лет, прослушал диск с песнями на этом языке, испытал сильное теплое чувство.

Архивная справка о дате и месте рождения мамы

Бабушка Нехама и дед Файтелъ

Илья учился на врача в Швейцарии. Перед революцией, не закончив образования, он вернулся в Россию. Кажется, у его родителей не было денег оплачивать обучение. Он ходил на прием к министру с просьбой разрешить ему, еврею, завершить образование в России. Ему позволили это сделать в Томске, где он и получил диплом врача. В Гражданскую Илья служил главным врачом санитарного поезда красных. После этого примерно до восьмидесяти лет работал врачом, но занимал также и партийно-административные должности. Похоже, административный почет он любил. Этим он отличался в большой семье Комиссаровых и Сирот. В Отечественную войну был военным медиком. Участвовал в боях за Бобруйск. После освобождения родного города от врага видел там людей, прошедших проверку в СМЕРШе. У этих несчастных были выбиты все (!) зубы. Закончил работать и умер Илья в Куйбышеве. Его внучка вышла замуж за мордвина. Дядя Яша говорил, что их ребенок по национальности будет «жидовская морда». Потом внучка с мужем перебрались в Москву где тот стал работать в ЦК ВЛКСМ.

Мама иногда напевала песенку: «Ах, АРА, спасите, ради Бога…» Теперь я знаю, что АРА – американская благотворительная организация

Яков во время Гражданской войны был приглашен старшим братом Ильёй работать в санитарном поезде. Позже, в «застойные» годы, Яков Фадеевич оказался одним из самых заслуженных ветеранов армии – его военный стаж начинался в 1918 году! Относился он к этому с юмором.

Позже Яков работал в области военной химии. Кажется, был очень способным человеком. Но административной жилки, свойственной Илье, у него не было. Последние годы служил референтом в реферативных химических журналах. Много работал дома, что его очень устраивало. Он был холост и жил вместе с сестрами и племянником Феликсом в одной комнате в коммунальной квартире в каком-то из Монетчиковских переулков в Москве. Рабочий угол Якова Фадеевича был отделен шкафами. Там стояли диван и рабочий стол.

Общая площадь его «кабинета» была примерно 5 кв. м, а территории, не занятой мебелью, – около 1,5 кв. м. Там же помещалась и библиотека, в которой я помню много красивых и, кажется, редких книг.

Яков Фадеевич был очень остроумным и обаятельным человеком. Играл в теннис и преферанс. Благодаря этим хобби приобрел много знакомых и друзей, среди которых встречались и весьма влиятельные люди. Как-то моя жена Татьяна была в командировке в Москве и остановилась, по обыкновению, на Монетчиковском. Обратного билета у нее не было. Билеты на поезд в то время купить было очень непросто. Яков Фадеевич дал Татьяне какую-то мятую записку от одного из своих друзей по преферансу. Ее надо было отдать кассиру на вокзале. У кассы стояла очередь, как к администратору театра «Колумб» в романе Ильфа и Петрова. Люди протягивали бумажки, через некоторое время им небрежно их возвращали с отказом. Татьянина бумажка мгновенно произвела волшебное действие. Оказалось, что записка была от начальника треста вагонов-ресторанов.

Поздней осенью Яков Фадеевич обычно ездил в Гагры со своей теннисно-преферансной компанией. Как-то вечером они играли в преферанс на платном пляже, и вдруг раздался голос из громкоговорителя: «Товарищи шахматисты, просим заканчивать ваши партии!». Так работники пляжа тактично напоминали своим многолетним клиентам о конце рабочего дня. Несмотря на отсутствие коммунальных удобств, многочисленные родственники, будучи в Москве в командировках, останавливались у Комиссаровых. Яков Фадеевич спрашивал: «Ты в командировку или по делу?». И все Комиссаровы шумно, живо жестикулируя, с интересом и доброжелательно выспрашивали новости о семейных и служебных делах гостя. Помню, подобному допросу подвергся как-то и Егор, когда ему было лет пять или семь. Он, как воспитанный мальчик, стал обстоятельно отвечать. Но, не дослушав, его забрасывали новыми вопросами, причем сестры говорили с заметным акцентом. Егор растерялся. Было забавно, но по-родственному тепло, и он это почувствовал. Никого из Комиссаровых, бывших на той встрече, уже нет в живых.

К Комиссаровым мама со мной, грудным ребенком, и братом приехала в Москву из эвакуации, из Краснокамска, весной или летом 1944 года. Комиссаровы тогда жили в еще меньшей комнате, площадью чуть ли не 10 кв. м. К ним добавились мы трое. Но жили все исключительно дружно. Это удивительно напоминает мне строки из воспоминаний князя С. Волконского: «Ни разу во всей тогдашней переписке не проскальзывает даже намека на какую-нибудь ссору, малейшее недоразумение. И при скученности, в какой они жили, это являлось свидетельством высокой их воспитанности; редко когда с большей наглядностью выступала благотворная сила житейских форм».

К концу жизни Яков Фадеевич купил кооперативную квартиру на Ростовской набережной, в красивом доме на красивом месте. Там он жил с племянником Феликсом. Там он и умер, прожив более восьмидесяти лет.

Израиля Фадеевича в семье называли «дядя Засим». Прозвище пошло от того, что он часто забегал к родственникам на Монетчиковский и, посидев у них, уходил со словами «Ну, засим я пошел».

Он был гораздо хуже образован, чем два других его брата, не так успешен, как Илья, и не столь интеллигентен, как Яков. Он жил в пригороде Москвы, в Лосиноостровской. Работал, кажется, агентом по снабжению на каком-то мелком кожевенном производстве, ничем не выделялся, говорил с заметным акцентом. Мне казалось, что советскую жизнь он понимал лучше своих более успешных родственников. Он отлично помнил годы революции и становления советской власти в Белоруссии и не имел никаких иллюзий относительно ее чекистской подкладки. Братья, конечно, тоже знали обо всем этом, но им, вероятно, хотелось видеть что-то хорошее в режиме, который им иногда улыбался. Тем более что оба содействовали его победе, а потом активно работали на его благо.

Мама говорила, что дядя Засим даже побывал в тюрьме, кажется по снабженческим делам. Вором он, безусловно, не был, скорее просто неудачником. Мне он запомнился очень милым, доброжелательным, несколько суетливым, самоироничным человеком.

Израиль Фадеевич с большим уважением относился к моим студенческим занятиям и сразу тихо уходил из комнаты, когда я садился за учебники. Последние годы жизни он жил в Челябинске. Его сын Абрам (Бася) работал там инженером на крупном заводе. Внучке Тане сейчас, вероятно, около пятидесяти; связи с ней, к сожалению, нет.

Мамина сестра Софья Фадеевна работала воспитателем в детском саду. Помню разговоры о том, как воспитатели объедают детей в детском саду, это было дико для Сони. Когда я с ней познакомился, она была уже на пенсии и вела хозяйство в семье Комиссаровых. У нее болели ноги, она ходила, тяжело переваливаясь. Говорила с заметным акцентом. Это иногда приводило к забавным недоразумениям. На коммунальной кухне бывали, как водится, и обострения отношений (хоть жили в этой квартире дружно). В один из таких моментов Софья сказала о каком-то предмете спора: «Это ее», – и ей раздраженно заметили: «Научись говорить по-русски: не ее, а ейное».

Другая мамина сестра, Хиена, на протяжении всего многолетнего нашего знакомства была лежачей больной. У нее была астма, она подолгу жестоко откашливалась. Лежала на большой металлической кровати в отгороженном углу комнаты. Когда я приезжал в гости, Хиена живо и доброжелательно выпытывала у меня все новости. Капризной и страдающей я ее не видел. Близкие терпеливо ухаживали за ней десятки лет.

У Софьи был сын Феликс, немного не от мира сего. В зрелые годы он защитил кандидатскую диссертацию по математике. Над диссертацией Феликс трудился, лежа на диване, не записывая, все вычисления делал в уме. Он недолго проработал преподавателем математики в школе рабочей молодежи и каком-то вузе, а затем и вышел на пенсию по инвалидности. Феликс с детства варился в семейном котле, преданно выполнял все домашние обязанности, ухаживал за Хиеной. В свободное время обожал читать газеты. Читал дома, на уличных стендах, специально ходил в библиотеку. Голова его была забита огромным объемом всяческой информации. Когда он остался один, кроме газет много времени уделял экскурсиям и турпоездкам вместе с группой таких же любителей. Умер Феликс, когда ему было под шестьдесят.

Детство мама провела в Бобруйске. В Гражданскую войну, во время польской оккупации, в их доме остановился на постой офицер. Это была женщина, которая, однако, выдавала себя за мужчину и требовала, чтобы к ней обращались соответственно. Моя бабушка плохо говорила по-русски и могла обратиться к мужчине, как к женщине. В таких случаях дама-офицер впадала в ярость и бегала с шашкой по дому за бабушкой, ругаясь по-польски. Сдержанное отношение к полякам осталось у мамы на всю жизнь.

Высшее образование мама получила там же, где учился отец, – в Московском индустриально-педагогическом институте им. К. Либкнехта. В студенческие годы играла в баскетбол.

Мамина работа считалась в нашей семье важным делом. Всю профессиональную жизнь мама провела в бумажной промышленности и полиграфии. В годы войны была с братом в эвакуации на Урале, в г. Краснокамске, где трудилась на целлюлозно-бумажном комбинате. Эти комбинаты в то время производили взрывчатые вещества. За работу в эвакуации мама была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Вспоминала жизнь на Урале, людей и нравы она сдержанно. В 1943 году туда заехал по дороге на Дальний Восток мой отец. На узловой станции он уговорил военного коменданта дать ему паровоз и, взяв продукты – помню из рассказов, что это были рис и изюм, – в сопровождении нескольких матросов с автоматами поехал в Краснокамск. Этот приезд, ознаменовавшийся шествием по улице городка вооруженных матросов, сильно поднял престиж моего брата среди мальчишек. Я появился на свет через девять месяцев.

Уехали мы из эвакуации весной 1944 года. Сначала отправились в Москву. Ехали в «теплушке» – так назывался малокомфортабельный (хотя и теплый – отсюда название) вагон для перевозки людей и животных. На станциях маме помогал, бегая за кипятком, сослуживец по фамилии Нагроцкий, который возвращался вместе с нами из эвакуации. Позже, когда знакомые плохо отзывались о нем при маме, она не поддерживала разговор – Нагроцкий помог нам и она не хотела слышать о нем ничего плохого. Много лет спустя она мне как-то вскользь рассказала, что ее вызывали в НКВД, где следователь, стуча пистолетом по столу, требовал показаний против Нагроцкого. Мама не дала показаний. У Солженицына сказано, что такое – когда стучат пистолетом – вынести непросто. По маминому тону я почувствовал серьезность эпизода – «вкус моря можно отведать и от одного хлебка».

В Москве мы остановились в маленькой комнатке Комиссаровых. Брат рассказывал мне, что я видел из коляски знаменитое шествие пленных немцев по Садовому кольцу летом 1944 года. Из столицы мы вернулись в Ленинград, где мама стала работать в НИИ бумажной промышленности. В начале 50-х годов ее уволили.

Документ периода «борьбы с космополитизмом»

Найти работу ей было непросто. Маму согласился принять к себе директор типографии им. Е. Соколовой Василий Васильевич Гуля-Яновский, притом что они не были до этого знакомы! Вся наша семья буквально молилась на него. Мама стала начальником типографской лаборатории. Ехать на работу надо было с Выборгской стороны на Измайловский проспект, на 2-м трамвае около часа. В то время была шестидневная рабочая неделя с полным рабочим днем в субботу. Мама приходила домой около семи часов вечера с тяжеленными сумками (авоськами). Продукты в те годы женщины стремились купить в обеденный перерыв около работы. После домашних дел на коммунальной кухне мама входила в нашу комнату около девяти часов вечера. В квартире было печное отопление. Горячая вода, газ, ванна – отсутствовали. Но настроение у мамы всегда было ровное и оптимистичное. И бытом голова у нее не была забита.

Мы старались помогать маме. Дрова, топка печки и ежедневная простая уборка комнаты были моей заботой. Брать самому чистые постельные принадлежности было не принято – надо было щадить мамин труд по стирке белья. Из этих соображений мужчины иногда занашивали рубашки и получали замечание – заношенный воротник труднее отстирать. Отец, как я уже говорил, старался к ее приходу приготовить ужин.

Единственным выходным было воскресенье. Завтрак в этот день (обычно блины или оладьи) проходил всегда как-то умиротворенно, с неторопливыми разговорами, хоть это и происходило на коммунальной кухне за маленьким столом.

Не помню, чтобы в семье жаловались на недостаток денег. Совсем невозможно себе представить недовольство мамы тем, например, что отец недостаточно зарабатывает или мало занят домом. Считалось, что каждый делает все, что может. Надо было требовать с себя и выжимать все из себя. Немыслимо было также переживать из-за того, что другой мальчик лучше одет: гордиться можно было силой, смелостью, умением, знанием, но не материальным достатком.

Из детства я вынес убеждение, что любить «за что-то» нельзя. «За что-то» можно уважать или ценить. Любят же иррациональные вещи: особую улыбку, мимику, тембр голоса и т. п. Пережитые совместно трудности и воспоминания о них только укрепляют союз.

Отношения с соседями у мамы были ровные, очень хорошие. Она не сближалась с соседями, но относилась к ним уважительно. Старалась ценить их положительные качества и идти навстречу просьбам. Например, соседка Ольга Захаровна к религиозным праздникам убирала квартиру, шла в церковь, а потом с чувством пила чай на кухне. Мама в такие дни все хозяйственные дела выполняла заранее, чтобы не омрачать соседке праздник. В соседских посиделках она не участвовала – не из высокомерия, а потому, что ей это было неинтересно и она дорожила свободным временем.

Мама в 1957 г. На обороте есть надпись: «Моему дорогому Жорке-Егорке в память обо мне. Комиссарова»

Я бывал у нее в лаборатории. Как я понимаю, занимались там в основном входным контролем качества бумаги. Мама внедрила новые методики и вообще, работая с интересом, похоже, поставила дело на новый лад. С сотрудниками у нее были добрые и неповерхностные отношения. У мамы выросла серьезная ученица – И. Г. Работая в лаборатории, она окончила институт и защитила кандидатскую диссертацию. Она и сегодня, спустя десятки лет, остается моим ближайшим другом. После перестройки типография обанкротилась (или была намеренно обанкрочена) и превратилась в третьеразрядный грязноватый бизнес-центр.

Работала мама примерно до шестидесяти пяти лет, на десять лет выйдя за границы пенсионного возраста. Будучи на пенсии, в отличие от отца не скучала. Она всегда любила гулять пешком в компании друзей: около дома, в парках Ленинграда, в пригородном летнем лесу рядом со съемной дачей, на берегу Черного моря во время отпуска… Компаньоны по таким прогулкам часто становились добрыми знакомыми на долгие годы. Папа, к сожалению, не был любителем такого времяпровождения, и мама часто гуляла без него.

Она любила поэтические чтения, театр, несмотря на то, что неважно слышала и сидеть ей надо было в первых рядах. Помню семейные походы в Капеллу на вечера поэзии, где выступал известный чтец Вячеслав Сомов. Классическую музыку и живопись мама любила меньше. Иногда напевала песни 1930-х годов, например «Кирпичики». Любила читать.

Чтение тогда было настоящей страстью интеллигенции любого возраста. Люди собирали большие и очень качественные семейные библиотеки, приобретали издания по подписке, могли отстоять много часов в очереди за нужной книгой. Отношение к книгам было трепетное – их берегли, чинили, подклеивали.

Особое место в жизни интеллигентов занимал журнал «Новый мир», главным редактором которого был поэт Александр Твардовский. Интересны и качественны были не только художественные произведения, но и то, что печаталось в самом конце номера мелким шрифтом: критика, публицистика, небольшие рецензии, письма в редакцию. В 1962 году в журнале напечатали рассказ А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Масштаб этого события ощущается и сегодня. Когда Твардовского сместили с поста главного редактора, журнал стал поучительно умирать.

Особое место в духовной жизни тогдашней интеллигенции занимали романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Эти произведения не печатались у нас с 1930-х годов и были переизданы только в 1950-е. Окружение моего брата знало их наизусть. Устраивались даже конкурсы на знание текста. Я тоже до сих пор помню дословно целые абзацы. Мы упивались сочным языком романов и, как нам казалось, критическим подтекстом. О прямой критике режима не могло быть и речи, поэтому эзопов язык и специфический юмор были в большом ходу. Недавно я узнал, что мой любимый роман «Двенадцать стульев» был написан по заданию органов. «Надо было показать, что жаловаться на советскую власть у нас могут только жулики, падшие личности, недоумки и достойные осмеяния осколки старого мира. Нормальный человек советской жизнью доволен», – пишет об этой спецоперации историк литературы Иван Толстой. Роман безвозвратно поблек в моих глазах.

Юмор Ильфа и Петрова хорош, хотя, как говорил Набоков, отдает холопством. Сегодня, перечитывая эти книги, я вижу, что в них высмеиваются мелкие предприниматели, каким я сам стал в конце своей трудовой жизни. Это осмеяние сейчас кажется талантливым, но не праведным.

Мне в те годы стало интересно читать газету «Футбол-Хоккей». В ней работали хорошие журналисты, оттуда можно было выудить интересную информацию – не только о спорте, а и то, чего не могло быть в обычной кастрированной прессе.

Интересно, что интеллигенция, уходя в бизнес в начале перестройки, начала читать гораздо меньше. И я тоже. Думаю, одна из причин в том, что жизнь людей умственного труда до этого была неполноценной. Возможности для самореализации, даже в узкопрофессиональной сфере, были ограничены – оставалось только чтение. В этом же, наверное, и корни сильного пьянства в среде творческой интеллигенции тех лет.

В годы перестройки после ухода в бизнес у людей появились нешуточные собственные проблемы. Возникла возможность и необходимость принимать самому непростые решения, и интерес к книжным страстям снизился. Похожее состояние было у Анны Карениной после встречи с Вронским. В поезде по дороге в Петербург взволнованная Анна пыталась читать книгу и «понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить».

Особенно часто во времена моей юности мы ходили в Театр комедии. Там работал актером родственник мамы Исаак Лурье. В 60-е годы театр был на подъеме, билеты купить было сложно, но благодаря Изе мы посмотрели практически весь репертуар. На многих спектаклях присутствовал сам Николай Павлович Акимов – главный режиссер. Невысокий, остроглазый, всегда отлично одетый, он ходил в антракте среди зрителей. Некоторые спектакли были с политическим подтекстом, и публика аплодисментами приветствовала острые намеки. Таким был, например, спектакль по пьесе Евгения Шварца «Дракон».

Актеры тогда получали очень немного, и Изя одно время подрабатывал шпрехшталмейстером в цирке, по соседству с театром. Иногда он убегал в цирк даже во время спектакля, когда не был занят в конкретном эпизоде. Так он познакомился со своей второй женой – Нонной Запашной из знаменитой цирковой семьи Запашных.

В 1990-е годы я побывал в этом театре и, что называется, кожей ощутил его упадок: в фойе полумрак, несвежие бутерброды в буфете, случайная публика, а сам спектакль прозаически идет по накатанному пути, на стенах фойе висят фотографии актеров, которых никто из зрителей не знает…

Изя как-то встретился с моим отцом в годы войны в блокадном Ленинграде. Наш родственник служил в армейском ансамбле и сильно голодал. Отец увидел Изю на улице и пригласил ансамбль выступить в своей части. После концерта артистов покормили.

Родственники Изи погибли в Пушкинском гетто во время оккупации.

Моя мама была организованным человеком: она тщательно планировала даже мелкие дела. Собранность она старалась привить и нам с братом. Всегда следила, чтобы мы доводили до конца начатое. Делала она это еще и потому, что у отца организованности не хватало; мама не хотела, чтобы это перешло к сыновьям. На пенсии она просто органически не могла киснуть. Хорошему настроению способствовал ее удивительный природный оптимизм. Как-то мама рассказывала подругам, как упал дома ее брат Яков. Подавала она это событие как большую удачу: Яшенька при падении не получил никаких травм, а ведь мог же!

О еврейском, как и казацком, прошлом и традициях дома разговоров почти не велось. Такая ситуация, похоже, была типичной в те годы, когда детей в семьях старались оградить от опасных тем.

По семейным праздникам мамины друзья собирались у нас дома. Это были теплые, мирные встречи. Существовали некоторые «секреты стола», типичные для тех лет. Гостей надо было, понятное дело, накормить, а достаток в домах и выбор в магазинах был скромным. Отсюда знаменитый салат оливье и прочие ухищрения. Сначала подавались такие салаты, а потом, когда гости утоляли первый голод, выносились блюда из дефицитных продуктов. Друзья были в основном евреи, научно-техническая интеллигенция. Я знал их с самого раннего детства, они были для меня почти родственниками. К порядкам в нашей стране они относились по большей части критически. Хотя и не все. Например, наш знакомый по фамилии Шохет мальчиком во время войны стал сыном полка и прошел с этим полком всю войну. Потом он закончил военное училище и стал политработником. Я знал его уже полковником в отставке. Он был абсолютно предан партии и правительству. За свою жизнь я встретил штучное количество членов партии, искренне преданных идее, и, как правило, это были хорошие люди. Таким был, например, Виталий Михайлович Радикевич, с которым я работал в Гидрометеорологическом институте.

В семье и у наших друзей подаркам и их стоимости не придавалось большого значения. Как говорила мама, «не пиво – диво, честь дорога», или, как писала императрица Мария Фёдоровна князю С. Г. Волконскому, благодаря его за подарок, «я очень чувствительна к намерению Вашему мне удовольствие сделать». Были рады больше гостям, чем дарам. Позже я часто попадал из-за этого в неловкие ситуации, когда являлся в гости с «ненадлежащим», слишком дешевым подарком. Сам я впоследствии удивлялся, когда ко мне приходили с подарком или сопровождали какую-либо просьбу подношением.

Примерно до восьмидесяти лет мама была в отличной физической форме: делала зарядку самостоятельно легко передвигалась по городу. Потом начались возрастные проблемы, в основе которых была старческая деменция. Но и с плохой головой, когда от маминой личности осталось уже немного, она сохранила свои главные черты: достоинство, уважение к окружающим без тесного сближения с ними, терпеливость. Конфликт и мама, ссора и мама – это было несовместимо. Она никогда не жаловалась, ее невозможно представить себе сплетничающей или выпрашивающей что-то у окружающих. Как-то, когда маме было за девяносто и болезнь уже развилась, я навестил ее в больнице. Я дал ей банан, а сам занялся какими-то хозяйственными больничными делами. Мама сидела с очищенным бананом и чуть ли не сглатывала слюну. «Почему ты не ешь?» – спросил я. – «А ты?» И пока я не начал есть, она не прикоснулась к банану.

Я забрал маму из больницы 28 апреля 2000 года. Вообще с начала 1990-х мама жила у брата, где и умерла в июле 2001 года.

За три дня до смерти я навестил ее. Она спокойно лежала в постели. «Как себя чувствуешь?» – спросил я. – «Хорошо». Я склонился над ней. Она поправила воротник моей рубашки и долго пыталась застегнуть верхнюю пуговицу уже неловкими пальцами.

Как-то мама попросила, чтобы на памятнике была написана ее фамилия (Комиссарова) и инициалы, но не имя и отчество полностью. «Почему?» – спросил я. – «Разобьют памятник». Наверное, это были отзвуки детских впечатлений о еврейских погромах.

Мама была в большой дружбе с Егором. У них сложились очень ровные, теплые отношения. Думаю, что у нее Егор перенял часть своих сильных качеств: организованность, умение доводить дело до конца, методичность, настойчивость, оптимизм, некоторую сдержанность, учтивость, любовь к порядку в доме и в делах, стремление к развитию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Людмила Татьяничева МАМА

Людмила Татьяничева МАМА Как часто невниманьем обижаем Мы в юности отцов и матерей. Домой из института приезжая, К своим друзьям торопимся скорей. Назавтра отложив все разговоры, Едва успев костюм дорожный снять, В ромашковые милые просторы Уже летим мы детство

Ану Мама

Ану Мама Индия – страна семейная, страна детско-родительских и братско-сестринских отношений. Зайдите в палатку к любому торговцу и спросите, есть ли у него семейный альбом. Вам тут же его с удовольствием продемонстрируют. И там обязательно будет свадьба: гости

Мама, спасай меня! Письмо Блюмы Исааковны Бронфин из г. Хмельника Винницкой области

Мама, спасай меня! Письмо Блюмы Исааковны Бронфин из г. Хмельника Винницкой области [77]Многоуважаемый товарищ Илья Эренбург!Ваше письмо, в котором просите меня написать, что я пережила во время немецкой оккупации, я получила. Тов. Эренбург, трудно будет мне все описать

Мама и Индия

Мама и Индия На следующее утро мы проснулись рано и вышли позавтракать в сад. Бола при виде нас прямо-таки расплылся в улыбке:– Мисс Джули, к вам мама приехала?..Выразил сожаление, что не встретил нас лично – в тот момент, когда мы приехали в гостиницу, он крепко спал. Принес

приобретаем компьютер как новая мама

приобретаем компьютер как новая мама Виртуальные объекты могут замещать что угодно. Знаменитый этолог Конрад Лоренц после войны обнаружил и назвал импринтингом эффект, когда случайные образы впечатываются в детский мозг и оккупируют место, зарезервированное под

Мама

Мама Мама на даче в Переделкино. Начало 21 века Правда, красавица? Конец 60-хОсновным специалистом по супам была и остается моя мама. Сейчас она готовит все реже, поскольку пользуется плодами воспитания – ей готовит Ксения, а так хорошо никто на свете больше не готовит.

Наталья Горбаневская «Мама! Это я тот ребенок?»

Наталья Горбаневская «Мама! Это я тот ребенок?» – Наталья Евгеньевна, к тому моменту, когда вы в числе семерых смельчаков вышли на Красную площадь «За нашу и вашу свободу», у вас было уже двое детей. Как они тогда пережили повороты вашей судьбы и как сейчас относятся к

«Мама, почему у тебя нет другого ребенка?»

«Мама, почему у тебя нет другого ребенка?» Когда мама пришла хлопотать обо мне в органы, ее встретил целый полковник КГБ и сказал:— Да вы не беспокойтесь! Ваш сын в замечательных условиях. Кормят, поят, одежду дают. У них комнаты вроде купе, как у солдат. Поработает, поспит…

Динька и ее крестная мама

Динька и ее крестная мама В августе, когда очередной контракт с Японией подходил к концу, у меня в России родилась дочка. Немного шокирующая формулировка, да зато чистая правда. Было это 25 августа 2001 года. Сейчас хочу вспомнить, что я делала в тот день, о чем думала, но ничего

3. МАМА ПАПУ ПЫРНУЛА…

3. МАМА ПАПУ ПЫРНУЛА… Обычная схема «бытовухи»: муж жене набил морду, или сын — отцу (либо — наоборот), вначале пострадавшая сторона кричит: «На каторгу негодяя!», но позже, остыв, та же сторона вопит: «Не забирайте его, любимого!..» Тьфу на них, путальщиков… Только время и

Премия Дарвина: мама-гонщик

Премия Дарвина: мама-гонщик Не подтверждено Дарвиновской комиссией1999 год, ИллинойсУ престарелой матушки Джима истекал срок действия водительского удостоверения. Она не желала лишиться прав, хотя реакции у нее были уже настолько ненадежны, что все родные не советовали

Мама

Мама Одиннадцатилетняя Леночка Пиляева вышла из села Вольчево Должанского района Орловской области. Немцы выгнали их всех из дому, угрожая расстрелом.Она шла вместе с матерью, сестренками Олей и Марусей и братьями Леней и Сашей.Дети в дороге изнемогали, обморозили себе

Здравствуйте, мама…

Здравствуйте, мама… Довожу до вашего сведения… Милиции не обойтись без сексотов, стукачей, топтунов, тихарей – всевозможных агентов, доносчиков, провокаторов. Знакомство с этой частью мира тюрьмы и зоны у новоявленного зека начинается иногда уже в КПЗ. Возможно, в