Семья и работа

Семья и работа

В октябре 1967 года мы с Татьяной поженились. Стоял очень теплый день. Мы шли по улице к ЗАГСу без плащей и пальто. Татьянин отец, Виктор Фёдорович, предлагал взять такси. Но идти было недалеко, да и день выдался хороший.

Татьяна твердо сказала, что без кольца в ЗАГС не пойдет. Пришлось купить. На второе кольцо денег не было.

После церемонии в ЗАГСе был семейный обед в квартире моих родителей на Светлановской улице. Присутствовали и Татьянины родители. Мой брат Толя шутил на темы женитьбы, что снижало торжественность момента и не очень нравилось нашим родителям. Но всего этого было в меру. Теплая атмосфера, все желали нам добра…

Затем мы поехали к себе в Автово, где снимали комнату. Первое наше семейное блюдо – ирландское рагу. Опыт в кулинарии у Татьяны был небогатый, поскольку она долго жила в общежитии, обитатели которого готовили только самую простую еду, питаясь в основном в буфете и столовой.

Следующим нашим съемным жильем стала однокомнатная квартира в новом доме на Бассейной улице. Дом был хороший, но квартира – абсолютно пустая. Приехали мы туда на одном легковом такси. Пришлось взять в прокат кухонный стол и раскладушку для Татьяны. Я спал на демисезонном пальто на полу. Оно покрывалось простыней, и получалась походная постель. Для книг сделали полку – на кирпичи положили доски из ДСП. Кирпичи и доски, естественно, принесли с улицы. Получилось даже красиво.

В такой обстановке нам жилось совсем неплохо. Татьяна работала в «ящике». Я учился в аспирантуре. Была масса планов и уверенность, что все будет хорошо. Мы никогда не делали серьезных шагов в пользу сиюминутных денежных интересов. Хотя «сегодня» в денежном смысле бывало тяжелым. Я получал аспирантскую стипендию – около 70 рублей в месяц. Жили от зарплаты до зарплаты. Иногда перед днем зарплаты в доме совсем не было денег. Но, повторю, переживали мы это легко и не поддавались соблазну сменить работы на более денежные, хотя такие варианты были.

Как-то Татьянина мама прислала нам из Вологды корзину клубники. В те годы поздней весной и в начале лета практически не было овощей и фруктов. В овощных магазинах продавались только раскисшие соленые огурцы, старая квашеная капуста и чудовищный зеленый лук – громадные несъедобные луковицы с жалкими вялыми остатками зеленых ростков. Иногда в газетах появлялись обнадеживающие заметки о том, что в город идет корабль с апельсинами из какой-нибудь южноамериканской страны. И вот в такое время мы получили целую корзину с душистой клубникой. Это было сказочное лакомство. Но пришлось выйти на улицу и продать ее. Сначала я сходил к магазину, у которого бабушки стояли с ягодами. Посмотрел на практику торговли. Понял, что лучше продавать клубнику в фасованном виде. Вернулся домой и расфасовал клубнику в стеклянные банки, вышел с ней «на точку». Фасованная клубника пошла нарасхват, и я продал ее гораздо быстрее и чуть дороже бабушек-конкуренток.

В аспирантуре я работал много и с удовольствием. Один-два раза в неделю ходил в библиотеку Академии наук на выставку новых поступлений – богатую и хорошо организованную. Атмосфера в зале библиотеки была рабочая, спокойная, лица – знакомые. Кроме работы радость доставляли, как и раньше, спорт, джаз и друзья.

Примерно в 1967 году я начал играть в мини-футбол с компанией, состоящей в основном из выпускников ЛЭТИ. Играли постоянно раз в неделю на полянках в парках, после футбола купались в соседних водоемах, зимой переодевались прямо на морозе. Позже стали играть на стадионах, где были раздевалки с душем. Платили за это администраторам стадионов – небольшие деньги и, конечно, не в кассу. Тогда же начали собирать членские взносы.

Через пару лет компания преобразовалась в клуб под названием ФКЛД – футбольный клуб любителей джаза. Джаз действительно любила вся компания. Я присутствовал на учредительном собрании в кафе «Околица». У нас было много планов: сделать клубные пиджаки, эмблему и многое другое. В те годы систематическое, долговременное общение компаний вне ока властей казалось необычным. Мы же с удовольствием встречались, играли, отходя от проблем и забот. Многое из планировавшегося осталось в мечтах. Но основное живо до сих пор: игры происходят регулярно, по субботам, на открытом воздухе в любую погоду, жива и таблица годового первенства, начальный вариант которой ввел я. Из игроков первого состава ходят пять человек, остальные – молодежь от двадцати пяти до пятидесяти лет. Я, в свои семьдесят, самый старый. Каким-то таинственным образом удалось сохранить дух клуба – уважительное, теплое отношение друг к другу, приятное общение. Хотя нет уже совместных походов в театры и на джазовые концерты, но остались совместные празднования дней рождения и ежегодные банкеты, куда приглашаются и охотно приходят уже не играющие ветераны…

В августе 1968 года мы с Татьяной были в Новом Свете, в Крыму. Жили, как всегда, в палатке в тенистой расщелине у ручья. Рядом был ухоженный пансионат какого-то союзного ведомства, вечерами слышалась мелодия Нино Роты из «Крестного отца».

Этот мир благополучного семейного отдыха с едой в чистой столовой, белыми скатертями и официантками с аккуратными наколками на головах, с душем в номере и белыми брюками по вечерам был для нас недоступен. Но мы вовсе не чувствовали себя от этого ущербными. С чувством уверенности в себе и независимости у нас было все в порядке. Более того, ощущалось какое-то удовлетворение от того, что мы не относимся к «привилегированной прослойке». Мы ее глубоко, биологически не уважали.

Утром 20 августа мы увидели на море непривычную картину – длинную цепочку военных кораблей. На следующее утро по радио передали о вводе войск в Чехословакию. В страну вошло около 300 тысяч советских солдат и около 7 тысяч танков. В красной книжице, поступившей из ЦК в низовые партийные комитеты, было такое разъяснение: «Наши идеологические противники с Запада ищут слабое звено среди стран Варшавского договора, и именно это побудило руководителей дружественных стран пойти на эту акцию. Наш идейный противник, боясь предпринять лобовую атаку против социализма, пытается использовать все возможности для того, чтобы вызвать внутреннюю эрозию в социалистических странах» (Цит. по: Горбачёв М. Наедине с собой. М., 2012). Воспроизводилась канва венгерских событий двенадцатилетней давности: газетная пропаганда о роли иностранных разведок, слушание ночных радиоголосов, откуда узнавалась правда, а в 1990-е годы – извинения российского правительства за интервенцию. По «Голосу» я слышал чешского диктора, который видел из окна солдат на улице и говорил об их приближении к радиостудии, потом возник какой-то шум и трансляция прекратилась. Думаю, чешские события окончательно похоронили иллюзию возможности «социализма с человеческим лицом» и с них начался закат социализма.

В большой аудитории университетского института физики вскоре была организована лекция о чешских событиях. Аудитория была полна. Выступали высокопоставленные партийные пропагандисты. Слушатели были настроены явно критически к тому, что им говорили. Помню вопросы вроде: «Что за птица этот Гусак?»

Вспоминая о тех событиях, Михаил Горбачёв (с августа 1968 года второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС) пишет, что сначала он принимал официальную версию. Естественно, подчиненные ему партийные комитеты наказывали инакомыслящих за «идейные ошибки». Как показывает описанный выше случай с моим однокурсником Ю. Гольдштейном, наказывали инакомыслящих не только партийные комитеты и не только за идейные ошибки (об этом М. Горбачёв в воспоминаниях не пишет). Однако вскоре после посещения Чехословакии будущему генсеку «пришлось серьезно задуматься», насколько он «был прав в оценке Пражской весны». Почему же я, не будучи умнее Горбачёва и менее информированный, с самого начала принял ту позицию, к которой он пришел через ошибки? В чем тут дело?

Сейчас я часто бываю в Чехии. Определенно, эти события не забыты. У большинства чехов неприязни к отдельным россиянам из-за тех событий нет, но к стране в целом отношение прохладное. Чехи вспоминают, что многие советские солдаты сначала даже не поняли, что оказались в Чехословакии. Один чешский начальник рассказывал мне, что в те дни он выпивал у себя дома с советским полковником, который в пьяной беседе осуждал ввод войск. Ханна Веселы, наша чешская знакомая, вспоминала, что в Карловых Варах советские танки появились в центре города в три часа ночи. Ее отец, партизан в годы войны, увидел танки, когда возвращался домой ночью с работы. Он подумал, что снимается кино. Для чехов это было неожиданностью; русских со времен войны они считали друзьями. Ханна говорила, что солдат, которые вошли в страну первыми и даже не понимали, что они оказались в Чехии, быстро заменили, так как эти солдаты оказались распропагандированными.

Примерно в 1969-70 годах мы перебрались в свою комнату, на проспект Карла Маркса.

Татьяна в эти годы перешла на работу в Институт метрологии им. Д. И. Менделеева. Мы много иронизировали над порядками в этом типичном советском НИИ, но сейчас понимаем, что тогда делалось и много полезного. Институт был научной базой Госстандарта. А система стандартов худо-бедно поддерживала контроль качества и безопасности производств и товаров. Татьяна с ее золотыми руками, образованием и ясной головой была там на месте, но ей претила скучноватая бюрократически-бумажная сторона работы. Она говорила, что не хочет становиться «зашкафной крысой». Впоследствии именно это стало одной из причин учреждения нашего кооператива, где навык профессиональной работы с документами, полученный Татьяной во ВНИИМе, оказался очень полезным.

Осенью 1970 года умер отец, а в январе 1971-го родился новый Георгий, наш сын.

Рожала Татьяна в родильном доме при Педиатрическом институте. Институт находился близко от нашего дома и был, похоже, имел хорошую репутацию. Тогда не было принято рожать в особых клиниках. Во всяком случае, мы об этом даже не слышали. Когда роды состоялись, я позвонил в Вологду теще. Она внимательно выслушала мой рассказ о родах, росте и весе новорожденного, облегченно вздохнула, сказала: «Допеченный», – и повесила трубку.

В роддом тогда никого не пускали, Татьяна мне показала спеленутого Егора в окно на первом этаже. У него были узкие, припухшие глаза и немного перекрученные губы. Январь стоял очень теплый – 3–4 градуса тепла. Когда Татьяну выписали, мы пешком дошли до дома.

Жизнь изменилась радикально. Татьяна ухаживала за Егором, я работал, но старался уйти с работы пораньше – помочь. Порой было нелегко. Купали Егора на коммунальной кухне. Для этого надо было согреть воду, подготовить кухню, попросить уйти соседей и т. д.

Пеленали Егора на чертежной доске. Для прогулок надо было спускать и поднимать коляску с Егором на четвертый этаж по крутой лестнице. Даже мне это было непросто. Но мы это все делали на одном дыхании.

Егор был не очень спокойным ребенком, засыпал он с трудом. Заснув, сильно потел. Приходилось каждую ночь его сонного переодевать. Эти тяжелые времена вспоминаются сейчас тепло. Более того, мне кажется, что такие трудности скрепляют семью, заставляют больше ценить завоеванное, беречь супруга, с которым они пережиты. Мне сложно понять мироощущение людей, которым легко дались бытовые семейные ценности.

В начале 1970 года я защитил кандидатскую диссертацию. Работа над ней вспоминается мне как радостное дело. У Шопенгауэра сказано о таких ученых, как я: «Те, кто чувствует в себе трезвый разум и способность к правильному мышлению, но притом не знают за собой высших умственных достоинств, не должны отступать перед усидчивым, тяжелым трудом… В результате такой ученый обязательно получит результат, достоинство которого повысится трудностью добыть эти данные». Работа проходила в хорошей лаборатории, среди ярких людей. О какой бы то ни было халтуре в труде не могло быть и речи. По традиции защита завершилась дружеским кафедральным банкетом в институтском буфете.

В те же годы мы купили кооперативную квартиру на Васильевском острове в университетском жилищном кооперативе. Покупке этой действительно хорошей квартиры, где мы и сейчас с удовольствием живем, предшествовали интересные события. Мы, конечно, пытались вырваться из комнаты в коммунальной квартире. Особенно важно это стало после рождения Егора. Площадь нашей комнаты была 19 кв. м, а в очередь на получение жилья ставили, если на человека приходилось меньше 6 «квадратов». Этот лишний метр портил нам всю жизнь. Я безуспешно пробовал разные варианты улучшения жилищных условий. Был на приеме у большого начальника, городского депутата. Он напомнил мне генерала, который погубил Акакия Акакиевича, – был очень суров, немногословен, недоволен моим присутствием у него в кабинете и тем, что он вообще вынужден терпеть меня неподалеку от себя. Через пару минут я вышел от него, получив брезгливый отказ. Потом кто-то из знакомых посоветовал мне обратиться к районному депутату. Я воспринял этот совет как шутку или даже как насмешку, но испробовал и этот путь. Написал нашему районному депутату заявление и – о чудо! К нам в квартиру пришел этот депутат с небольшой комиссией для проверки моего заявления. Вопреки ожиданиям, депутат оказался приятным скромным человеком. Он написал на депутатском бланке письмо с просьбой поставить нас в виде исключения на городскую квартирную очередь, несмотря на лишний метр площади. Основанием была моя ученая степень. В конце концов нас на очередь поставили.

Теперь появилась возможность вступить в жилищный кооператив и сравнительно быстро – за один-два года – приобрести квартиру. Мне с большим трудом удалось вклиниться в формирующийся университетский кооператив, хотя я и имел все права на это. По настоянию Татьяны мы записались на трехкомнатную квартиру. Примерно через год, когда дом был почти готов, окончательные списки членов кооператива понесли на утверждение. И тут наша подруга, Галя Гавлина, которая увидела эти готовые списки, сообщила мне, что нас там нет! Я завертелся, как ужаленный. Помню, что весенним днем я до вечера бегал под дождем по разным инстанциям и нас вернули в список. Я простудился, но мы вздохнули с облегчением. После этого мы начали собирать деньги на первый взнос – чуть больше 5 тысяч рублей. Наш месячный семейный заработок в то время составлял около 200 рублей. Своих денег практически не было. Примерно треть дали родители, остальное заняли у друзей и коллег по лаборатории. Деньги собрали без особого труда. Давали довольно легко, нам верили, о процентах и расписках не было и речи.

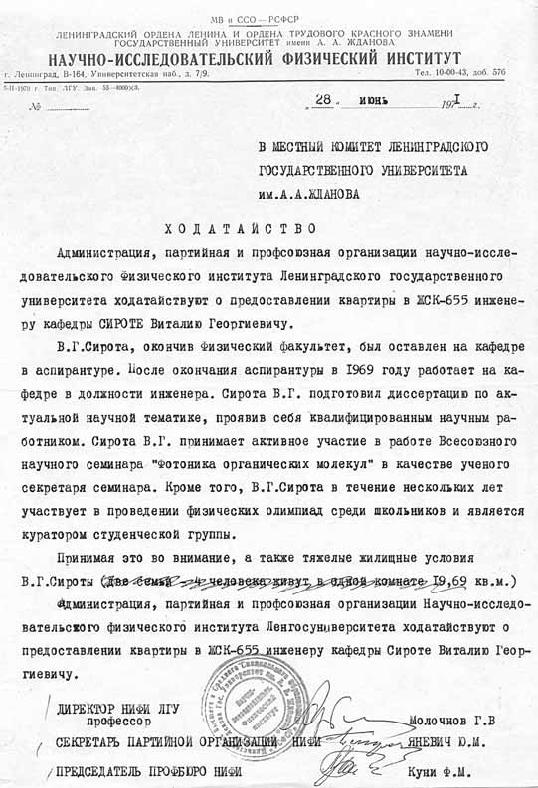

Один из документов, необходимых для покупки квартиры, – ходатайство дирекции, месткома и профкома

Собрав деньги на квартиру мы уехали в отпуск, в Крым. Поездка была в каком-то смысле неразумной при таких долгах, но оказалась очень удачной. С нами был трехлетний Егор, мы провели в Крыму чудесный сентябрь. Жили уже, конечно, не в палатке, а снимали маленькую свежепобеленную комнатку. Дома всегда стояло полведра дешевых, что было важно, ароматных персиков. Дни были теплые и нежаркие, море – спокойное. Воспоминания о той поездке греют душу.

От железнодорожного вокзала в Симферополе мы ехали до Судака на автобусе. Он был «львовский» – шумный и душный. Ехали на задних сиденьях, где было особенно жарко. Маленький Егор стойко терпел неудобства и только в конце стал проситься «на волю».

В Новом Свете он жил как у Христа за пазухой: купался, копался в песке на пляже, а домой возил с пляжа на игрушечном грузовике камни. Возил старательно, таща в гору за собой грузовичок. После этого обедал и мирно спал. Занавеска в проеме открытой двери чуть колыхалась на слабом теплом ветру. Егор проявлял знания и интерес к посадкам, которые делала наша хозяйка в своем огородике. А знал Егор огородно-садовое дело благодаря своей бабушке Галине Константиновне, бабе Гале, с которой он проводил лето на даче в Вологде и в деревне под Вологдой.

Уезжали мы в двадцатых числах сентября. Рейс был рано утром, часов в пять. Ночь Татьяна с Егором провели в аэропортовской гостинице, а я с сокурсником Петей Кулишем болтался по аэропорту. Нам до последнего не хотелось будить Татьяну и Егора. Наконец мы подошли к гостиничному номеру и робко постучали в дверь. Дверь тотчас открылась – за ней стоял одетый, готовый к дороге Егор с ясными глазами и хорошим настроением.

Татьяна с Егором полетели в Ленинград, а я – в Сухуми на конференцию по фотохимии. В конце сентября в Крыму становилось прохладно, а в Сухуми еще стояла нежная теплая погода, было обилие фруктов, хороший турецкий кофе на пляже.

Тогда в Сухуми я столкнулся с интересным примером различия российского и грузинского менталитетов. В то время проблема билетов, железнодорожных и авиа, была очень острой, особенно в пик курортного сезона. Поэтому организаторы конференции заранее попросили участников приезжать, имея обратные билеты. Но многие, примерно 50-100 человек, таковых не имели и обратились к организаторам за помощью. Гостеприимные организаторы обещали сделать все возможное, чтобы помочь. Просители собрались в очередь и, как тогда было принято, составили список. Через некоторое время очередники, разгневанные «плохой работой оргкомитета и невыполнением обещания», гневно штурмовали оргкомитет, требуя обещанные, как им хотелось верить, билеты. Организаторы конференции были явно обескуражены тем, что оказались в роли виноватых. В конце концов оргкомитет, вывернувшись наизнанку и использовав всесильные на Кавказе знакомства, сумел организовать спецрейс в Москву.

К тому времени физический факультет Университета собрался переезжать в Петергоф. Ездить туда мне не хотелось. Кроме того, я чувствовал, что фундаментальная физика – не мой конек, не то, что у меня естественно получается. Да и зарплата была весьма скромной. По этим причинам я стал искать другое место работы. Я побывал на кафедре физики Военно-медицинской академии, в Институте Пастера, в Институте синтетического каучука. В конце концов с помощью Ирины Владимировны Недзвецкой я нашел место доцента на кафедре физики в Гидрометеорологическом институте, где и проработал потом почти тридцать лет. Переход на должность доцента в моем сравнительно молодом возрасте был удачей, тем более что я не был членом партии.

Как тогда полагалось, мне сразу дали общественную нагрузку – я стал заместителем декана по работе в общежитии на улице Стахановцев. Для начала я его посетил. Обход начался с занюханной комнатенки вахтера. Далее шли коридоры, окрашенные тоскливой зеленой краской, кухни с замызганными газовыми плитами без единой пластмассовой ручки на газовых краниках. Особенно плохо приходилось девушкам – с душем были большие проблемы. Раньше я часто бывал в студенческом общежитии Университета, в гостях у Татьяны. Было там небогато, но все-таки это был дом.

Я решил начать с улучшения бытовых условий. Об этом я и сказал на встрече с институтским начальством. Очень активно мне возражал заведующий кафедрой марксизма-ленинизма К. 3. Он кричал, что я не обратил внимания на главное – состояние наглядной агитации в общежитии, а хочу заняться второстепенным – бытовыми вопросами. В этот момент я, видимо, представлялся ему классовым врагом, носителем идеологической заразы. Много позже вскрылось участие К. 3. в денежных махинациях, началось расследование, и он скоропостижно скончался от инфаркта.

Другое возражение было несколько неожиданным, но оно оказалось во многом верным. Проректор по хозработе сказал, что студенты сами создают разруху. В подтверждение он при мне поставил новые ручки на все газовые краники. На следующий день я увидел, что ручки опять сняты или разбиты. Самое интересное и непонятное состояло в том, что эти ручки сами по себе не представляют никакой хозяйственной ценности. Спустя сорок лет, беседуя со студенткой Алтайского университета, я узнал, что у них в общежитиях газовые плиты тоже стоят без краников. Через десятки лет за несколько тысяч километров от Ленинграда-Петербурга – та же картина!

В Гидромете я снова, как в детстве, стал ходить на демонстрации. Их посещали в основном администрация, партийные и комсомольские активисты, деканы, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели – в общей сложности процентов десять состава института. Я ходил потому, что был одним из руководителей институтской народной дружины. Не иметь такую, как тогда говорили, «нагрузку» было нельзя. Мне поначалу предложили несколько видов общественной работы. Я выбрал народную дружину – как наиболее осмысленное и наименее идеологизированное занятие. К тому же нехороших вещей, вроде охоты на стиляг или третирования верующих на Пасху дружинники к тому времени уже не делали.

Атмосфера на демонстрации не казалась насквозь казенной; был и элемент праздничности. Я побывал на заседаниях партбюро института, посвященных подготовке к демонстрациям, и узнал, что содержание и количество всякого рода плакатов и прочих украшений строго согласовывается с райкомом партии. Тщательность в этом вопросе была, видимо, в традициях власти. Так, Ирья Хиви, ингерманландская финка, вывезенная накануне Великой Отечественной войны из-под Гатчины в Финляндию, а потом согласившаяся вернуться, в своих воспоминаниях рассказывает, как украшался эшелон с возвращающимися финнами: «Военный с синими погонами дал нам красные плакаты. Плакатов хватило на все вагоны, даже на те, в которых поедут наши коровы» (Хиви И. Из дома. СПб., 2008).

Институтская колонна должна была заботиться, чтобы к ней не примыкали посторонние. Эта довольно хлопотная задача лежала на мне. 1 мая 1986 года наша демонстрация попала под небольшой дождик. Потом оказалось, что это были чернобыльские осадки. Люди шли на демонстрацию, не подозревая о трагедии, которая случилась за несколько дней до этого, и об опасности этого дождя.

В Гидромете я читал лекции по общей физике на первых курсах. Лекции я готовил в комнате на проспекте Карла Маркса, когда Егорка засыпал. Основная трудность на потоковых лекциях для младшекурсников состояла в том, чтобы удержать внимание сотни молодых людей, не очень-то увлеченных физикой. Это требовало больших затрат нервной энергии. Как только ты расслаблялся во время лекции и начинал думать о чем-то своем, в аудитории возникал шум, разговоры и снова «собрать» внимание студентов было уже трудно. Лекция в разговаривающей шумной аудитории – мучительное дело и сильный удар по самолюбию. Впрочем, студенты Гидромета начала 1970-х годов были более или менее настроены на учебу. Занятия напоминали настоящую работу. Профанации было немного.

Практически сразу после начала работы в Гидромете я стал организовывать на кафедре хоздоговорные научные исследования. Это дело было новым для кафедры и весьма заманчивым, так как сулило дополнительный заработок и мне, и другим сотрудникам кафедры.

Я тогда еще сохранил творческий запал, полученный в Университете, и рьяно взялся за организацию научной работы и поиски заказчика. Работа планировалась экспериментальная, поэтому надо было закупить оборудование, приспособить помещения, в которые даже не была подведена вода, найти кадры. Сейчас даже подумать страшно, какой объем подготовительной работы был выполнен. В конце концов маленькая лаборатория заработала.

Поскольку появилось оборудование, мы стали получать спирт на его обслуживание. Кто-то из сотрудников института написал донос о «нецелевом использовании» нами питьевого спирта, и к нам пришла институтская комиссия народного контроля. Мы представили нужные объяснения. Комиссия попросила уточнений. Мы представили. У проверяющих возникли новые вопросы. И так продолжалось довольно долго, много месяцев. Члены комиссии работали со вкусом. Они чувствовали себя в своей тарелке, веско намекали на передачу дела в следственные органы. Я обратился к брату за советом. Он устроил мне консультацию у работника, или, как тогда говорили, члена комиссии народного контроля городского уровня. Тот выслушал и сказал: «Больше не давайте никаких пояснений. Скажите, что сами заинтересованы в передаче дела в следственные органы». Так мы и поступили. На этом действия институтской комиссии резко закончились.

Одним из первых заказчиков для нашей маленькой научной группы был Томский институт физики атмосферы Томского филиала Сибирского отделения АН СССР.

Я много раз бывал в Томске у заказчика. Филиал академии представлял собой городок из нескольких институтов и жилых зданий. Все было недавно и с размахом построено. Институты наполнялись дорогим оборудованием и хорошими кадрами. Городок стоял на окраине Томска, почти в лесу. Вокруг были развалившиеся деревянные домишки. Казалось, что городок вырос за счет обнищания окружающих поселков, высосав из них соки.

Похоже, так оно и было. Через несколько десятков лет я встретился в Петербурге со своим старым научным партнером Галиной С. Она давний житель Новосибирского академгородка – более масштабного, чем Томский, но с теми же «родовыми чертами». Она мне рассказала, что какой-то бомж из, как она выразилась, «черного пояса деревень», окружавшего академгородок, пытался вскрыть их квартиру.

В самом Томском академгородке царила атмосфера замкнутого коллектива с безусловным подчинением директору Томского филиала, академику Владимиру Евсеевичу Зуеву. Сотрудники зависели от него во всем: будь то получение места для ребенка в детском саду, трудоустройство мужа или жены и т. д. Испортить отношения с Зуевым означало, что семье надо уезжать из Томска.

Зуев был довольно пожилым, подтянутым человеком, похожим на отставного военного. Он был собран и энергичен. Создание в лесу академгородка со всей инфраструктурой было по плечу только фанатичным и очень способным организаторам.

В городке велась серьезная партийно-политическая работа, он был наполнен плакатами, стендами, лозунгами… Практиковались дни здоровья, когда городок по зову лидера участвовал в лыжных соревнованиях. Лыжня пролегала прямо около домов, в красивом лесочке. Все происходило в виде небольшого праздника, в котором принимало участие и руководство академгородка во главе с Зуевым.

Зуеву не нравилось, когда пожилой сотрудник заводил новую семью с молодой женой, такие люди подвергались общей обструкции. Обстановка напоминала китайско-казарменную. Сотрудники были в основном молодыми. Сделать карьеру можно было активной научной или партийной работой, а лучше – той и другой сразу.

Работала научная молодежь много. Вся жизнь сотрудников делилась на две неравные части – работу и дом, который находился рядом с институтом. Эта их непростая жизнь давала им и радость, поскольку люди занимались, в общем, интересным делом, у них была перспектива роста.

Как-то представитель заказчика, молодой ученый и секретарь парторганизации института, был у меня дома, в Ленинграде. Пошли мы с ним в баню, в класс повышенной комфортности. Ничего особенного, вполне общедоступное место. Мой гость немного загрустил. Оказалось, что он в Томске должен был много трудиться на партийном поприще, угождать нужным людям, чтобы ходить там в такую баню. В Томске баня такого уровня была доступна не всем, а в Ленинграде в ней мог мыться и беспартийный горожанин. Эта история напомнила мне то, что писал С. Довлатов о классике советской литературы Валентине Катаеве: «Все материальные льготы, которые он вырвал у режима ценой бесконечных унижений, измен и предательств, доступны в западном мире любому добросовестному водопроводчику!»

В свою очередь я тоже бывал дома у этого томича. Перед отлетом из Ленинграда я всегда покупал для него мясо, мандарины и вообще еду. Мясо покупал впопыхах, первое попавшееся, обычно неважное. Но и этому в его семье были рады. Как-то его мама рассказывала, что недавно она едва не купила мясо – простояла в очереди на морозе несколько часов, была совсем уже у цели, но мясо закончилось. В ее рассказе не было досады, а скорее даже какое-то удовлетворение от того, что в этот раз она была уже совсем у прилавка. Привезенное мною мясо частью шло в морозильник, в запас, а частью в еду обычно в самодельные пельмени. А мандарины всегда убирали, оставляя к ближайшему празднику.

Как-то раз летели мы в Томск через Уфу. Во время посадки в Уфе зашли в ресторан при аэропорте. Сосед по столику сетовал, что с продуктами в городе неважно, хотя пищевые предприятия работают на полную мощность. Беда, по его словам, была в том, что продукцию этих предприятий вывозили из Уфы. Вывозили, в частности, в Томскую область. Каково же было наше удивление, когда в томском ресторане мы услышали ту же историю, только получателями местных продуктов назывались Урал и Уфа! Вообще истории о том, что один регион объедает другой, были в то время очень популярны.

В середине 1970-х во всем общепите страны по четвергам был установлен рыбный день. В этот день в столовых и ресторанах не было мясных блюд. Их заменяли блюда из ледяной рыбы, хека серебристого или минтая. Исходная рыба была глубокозамороженной, а приготовленная – сероватого цвета. Как-то в Томске мы пошли обедать в институтскую столовую. Был четверг, ожидалось рыбное меню. Мы увидели плакатик «Сегодня не мясной день». Так нас деликатно извещали, что в этот день нет и рыбы! Надо сказать, что в Ленинграде со столь острыми продовольственными проблемами мы почти не сталкивались.

Часть научной работы проводилась в экспедиции по реке Обь, куда мы отправились в начале 1980-х вместе с Егором. Плыли на небольшом корабле, жили в настоящей каюте, ели в кают-компании. Егор охотно принимал участие в работе и даже настойчиво просил допустить его и к ночным измерениям. Некоторые приборы были закреплены высоко на мачте, и надо было подниматься к ним. Ночью, по ходу судна это было довольно опасно, но я разрешил, и Егор делал это с удовольствием.

Мы плыли вдоль скучных берегов Оби с редкими небольшими прибрежными городками вроде Колпашево. Рассказывали, что иногда, когда Обь подмывала берег, вскрывались захоронения сталинских времен и людские останки смывало в реку. В те годы партийным лидером Томской области был Егор Лигачёв, и такие случаи при нем замалчивались. Ни о каких мемориалах не могло быть и речи.

В свободное время на теплоходе Егор много и удовольствием рыбачил. Там мы узнали об описторхозе – заболевании, вызванном рыбьим паразитом, которым заражено много обской рыбы. Говорили, что отчасти этим объясняется причина внешней неказистости местного населения.

Другая экспедиция была в менее суровое место – Крымскую обсерваторию, которая находилась в поселке Курортный. Там мы жили и работали вместе с профессором Ленинградского университета Львом Семёновичем Ивлевым и его студентами. Льву Семёновичу я многим обязан, без его помощи я вряд ли смог бы собрать материал на докторскую диссертацию. Жизнь и работа у нас были отлично налажены. Утром мы завтракали в тенистом дворике, студентки вкусно готовили домашние оладьи. Потом Егорка оставался смотреть телесериал или шел со свободными от работы студентами «добывать» фрукты в соседних садах, или рыбачил с пирса на пляже. Вечерами мы отправлялись с ним в кино в летний курортный кинотеатр. Гордились тем, что смотрели все фильмы подряд. Не пропустили даже духоподъемный фильм «Через Гоби и Хинган» о наших военных победах в Монголии.

Как-то Егор уколол руку о плавник пойманной рыбы. Кисть стала быстро опухать. Егор вел себя молодцом, но ясно было, что боль сильная. К счастью, я в это время находился не на работе, а рядом. Надо было что-то делать. Окружающие – рыбаки и пляжники – принялись массово давать советы. Причем, как у Гоголя в «Мертвых душах», многие советы «отзывались совершенным познанием предмета». Одни авторитетно сообщали, что надо приложить горячее, другие – холодное.

Мы решили идти к врачу. Кто-то говорил, что нам надо направо, кто-то – налево. Все говорили веско, с апломбом. Наконец нашли врача. Он дал противоаллергическое лекарство, и все прошло. По словам врача, Егору грозил аллергический шок, от которого холодное было бесполезно, а горячее – вредно.

Почему я так запомнил этот случай? В моем характере с далекого детства есть преувеличенное уважение к мнению всякого встречного человека. Я заранее уверен, что человек говорит ответственно, продуманно. Не могу понять, как можно утверждать нечто «от фонаря». Это же доверие к мнению людей было и у Егора. Поэтому столь выразительное проявление «совершенного познания предмета» осталось у меня в памяти.

Видели мы с Егоркой в Курортном биологическую станцию, в которой был бассейн с дельфинами. Этих дельфинов в недавние времена тренировали для выполнения военных задач. Вообще наука в Советском Союзе развивалась очень неплохо благодаря военным деньгам, следы которых можно было найти в самых мирных исследованиях.

Начав работать доцентом в Гидромете, я столкнулся с необходимостью вступить в партию. Большинство моих знакомых становились коммунистами для служебного роста. Для них такой шаг был глубоко естественным делом. Сегодня, оставив КПСС, абсолютное большинство из них не чувствуют никакого смущения от своего пребывания в ней.

Во всех странах социалистического лагеря партийность сильно облегчала продвижение по службе или была просто неизбежна. Недавно сорокалетний пражский архитектор рассказал мне, что его отец был высокообразованным специалистом, но не мог работать в этом качестве, не будучи членом партии. Вступление же в коммунистическую организацию он считал для себя невозможным, поэтому проработал двадцать лет, до конца социалистического периода, квалифицированным рабочим. После окончания социалистической эры семья быстро встала на ноги.

Продвинувшиеся по «партийной линии» получали разнообразные льготы и привилегии, правда в строгом соответствии с их постом в партийной иерархии. Это могли быть продуктовые наборы к праздникам, лечение в спецполиклиниках и больницах, отдых в спецсанаториях, покупки в спецмагазинах (спецраспределителях), поездки за границу и т. д.

В продуктовые наборы могли входить хорошая колбаса, баночка икры, бутылка коньяка…

Одним из распределителей был так называемый Голубой зал в Гостином дворе. Я о нем знаю только потому, что там работала продавщицей соседка по подъезду. Это была рабочая семья, все в ней состояли в партии, и жили они по тем временам припеваючи.

Тема привилегий невольно отражена в воспоминаниях М. С. Горбачёва «Наедине с собой». Михаил Сергеевич, решив поступать в МГУ на юридический факультет, отправил в приемную комиссию по почте свои документы. По почте же получил ответ: «Вы зачислены с предоставлением общежития». Горбачёв делает вывод: «То есть я был принят по высшему разряду, даже без собеседования, не говоря уже об экзаменах. Видимо, повлияло все: и "рабоче-крестьянское происхождение", и трудовой стаж, и то, что я уже был кандидатом в члены партии…», и далее – «как, наверное, и то, что я уже был активным участником общественной жизни: секретарем комсомольской организации школы, членом райкома комсомола…»

Я оставался беспартийным, но предполагалось, что вступлю в партию. Заведующий кафедрой профессор И. А. Славин ко мне очень хорошо относился и порадел за меня в партбюро – я оказался одним из первых в очереди на вступление. Полковник в отставке И. А. Славин долгие годы преподавал в военной академии, много лет был коммунистом, и он совершенно искренне считал, что оказывает мне большую услугу. Сказать ему «не хочу» было невозможно.

Членство в КПСС было против моей натуры, духа моей семьи и моих друзей. И я прибегал к типичным уловкам: «еще не созрел» и т. п.

Как-то секретарь факультетской парторганизации В. К., тоже выпускник физического факультета и почти мой ровесник, предложил мне поработать в избирательной комиссии. Я отнесся к этому как к просьбе приятеля, однокашника и ответил, что мне не хочется этим заниматься, но помогу. Разговор продолжения не имел. Позже я узнал, что факультетский партсекретарь сообщил в партбюро института об этом разговоре и вопрос о моем членстве в партии был тихо, к моему счастью, снят.

В те годы одним из вступительных экзаменов в Гидромет была физика. Я участвовал в приеме экзаменов почти ежегодно. В институт поступало много детей сотрудников. Я это чувствовал: зимой я замечал симпатию некоего сотрудника – при встрече он тепло и приветливо улыбался. К ранней весне знаки внимания становились более явными – человек спрашивал меня о моих делах, о здоровье членов моей семьи. К апрелю при встречах он уже брал меня за пуговицу пиджака и, разговаривая, снимал с него ниточки и пылинки. Я должен был откушать чаю с припасенным тортиком. В мае объявлялась проблема: поступает дочь, или сын, или племянник. Ребенок очень хороший, но слаб здоровьем или что-нибудь в этом роде. За два десятка лет я выучил этот алгоритм наизусть. В сентябре, после благополучно сданных экзаменов, когда я радостно встречал моего нового друга в административных коридорах, он приветствовал меня довольно сухо. Моя радость выглядела даже немного странно. Так эта гамма, с постепенным повышением теплоты общения и резким «обнулением», разыгрывалась каждый год.

В середине 1980-х годов мы впервые купили машину – знаменитую «копейку». Машине было лет двенадцать-четырнадцать, нам она казалась чудом техники и хорошо прослужила до середины 1990-х. Когда приходилось менять некоторые «родные» ее детали итальянского происхождения, мастера просили разрешения оставить их у себя.

Формально это был второй наш автомобиль. Первый я «получил» в Гидромете за хорошую работу. Мы перепродали его. Эта «негоция», по существу, была довольно невинна, но мы очень боялись последствий отступлений от закона. Машины в те годы были большим дефицитом. Я «получал» авто в большом новом магазине в Красном Селе. Магазин был полон покупателей – исключительно мужчин. Обстановка была как на вокзале, на котором серьезно нарушено движение поездов. Люди проводили в магазине по многу часов и дней. Получить какую-либо информацию было трудно. Работники магазина были недоступны и неприступны. Некоторые покупатели – как правило, грузные, небритые, в кожаных куртках – чувствовали себя как рыба в воде. Все было окутано легко читаемой тайной.

Перед покупкой «копейки» я пошел на водительские курсы. Когда дошло до практики, дело осложнилось. Я, в отличие от большинства, никогда не управлял машиной. Мне надо было все объяснять с нуля. Водитель-инструктор сидел в машине молча и недовольно. В методике обучения он был не силен, себя уважал и учеников терпел с трудом. Откатал я с ним свои часы без удовольствия и без большого толка. Подошли экзамены. Соученики были настроены нервозно. Ходило много слухов, гадали, кому и сколько надо заплатить. У меня были нехорошие предчувствия, но я решил побороться. Придя домой, соорудил тренажер: педалями были домашние тапки, а рукояткой коробки передач – ручка швабры, поставленной в ведро. Кроме занятий на «тренажере» я проехал несколько раз с приятелем по маршруту, где предполагалась контрольная езда. В контрольном заезде, увидев пешехода на проезжей части, я загодя, вероятно слишком загодя, сбавил скорость, то есть сделал так, как учили. Через короткое время инструктор, ехавший рядом, резко приказал мне остановиться и выйти из машины. У меня упало сердце. Морально я уже готовился к повторной сдаче. А это означало трату времени, денег и нервов. На объявлении результатов я узнал, что сдал экзамен, в отличие от многих моих более бойких соучеников.

Гараж у нас был недалеко от дома, у гостиницы «Прибалтийская». Гостиницу возводили буквально на наших глазах. Строила шведская фирма. Рабочие жили неподалеку. Это было событие для нашего района. Многие строители после окончания работ уехали домой с русскими женами. Жители района ходили смотреть, как организована работа на стройке. Многое было в диковинку: и порядок на стройплощадке, и вымытые машины, и вид столовой для сотрудников…

Вокруг гостиницы получился парадный микрорайон, с красивыми домами и даже с подстриженной травой. В соседнем доме открыли магазин «Березка», где за валюту продавали дефицитные товары. Валютой, по логике тогдашней жизни, могли обладать только иностранцы и немногие советские люди из числа выездных. Магазины были красивые, на западный лад. Работавшие в них люди и посетители составляли особый вид хозяев жизни. Я, мои родственники и друзья в таких магазинах не были ни разу. И вот как-то Егор нашел на улице мелкую индийскую банкноту. Егор в то время был на пике своей пионерской карьеры. Он потащил меня в эту «Березку». Я понимал, что наш поход будет неудачным, но решил проиграть всю пьесу с расстановкой и до конца. Мы вошли с Егором в большое мраморное фойе магазина. Было видно, что в нарядном торговом зале довольно много покупателей, но, похоже, это были не иностранцы и не «выездные» граждане СССР. Едва мы вошли, как нам навстречу двинулся швейцар, а стоявшие за ним милиционеры заинтересованно на нас посмотрели. Швейцар и милиционеры выглядели очень благополучными людьми. Швейцар загородил собою проход и спросил, чего мы хотим. Я ответил, что мы хотели бы что-нибудь купить. Есть ли у нас валюта, поинтересовался швейцар. Я ответил утвердительно. «Откуда?» – спросил он. Я удивился, что его интересуют такие подробности нашей жизни, и радостно поделился тем, что банкноту нашел сын. Швейцар не разделил моей радости, лицо его стало озабоченным, а милиционеры стали подтягиваться к нам, видимо почувствовав какую-то угрозу. Егорка стоял растерянный; он рос исключительно законопослушным. Швейцар разъяснил, что ничего покупать на эту банкноту мы не имеем права и нам следует сдать ее в банк в установленном порядке. Встал вопрос, куда именно сдавать и каков этот установленный порядок. Выяснилось, что сдача купюры в банк не поможет – как ни крути, мы нарушили закон и безболезненного выхода из ситуации для нас нет. Все это говорилось швейцаром спокойно и сурово. Молчаливая милиция усиливала давление. Я не стал оправдываться или защищаться, а полностью признал вину и выразил живую готовность тут же сдаться и ответить перед законом. Поведение маленького отряда изменилось: веская уверенность пропала, от нас хотели побыстрее отделаться. Я не стал усугублять ситуацию, и мы вышли из магазина. Егор был в задумчивости и некоторой растерянности.

К концу 1980-х примерно четверть моих друзей эмигрировали. Уезжали в Израиль, Германию, Америку, Канаду, в Австралию. На родине не было подходящей работы, и (или) люди не видели в стране будущего для себя и своих детей.

Отъезд в эти годы уже не был сопряжен с серьезными проблемами на работе, трудностями получения вызова, «битвами» в ОВИРе, издевательствами на таможне и проч.

Школьник Егор Сирота

Считалось, что уезжают навсегда. Это добавляло событию серьезности и даже трагичности. Моя семья тоже, конечно, думала об отъезде. Но не уехала; все-таки в нас была сильна привязанность к стране и не хотелось покидать ее навсегда. Кроме того, мы предчувствовали добрые перемены. Надежда окрепла в начале 1990-х. Это отмечает и Я. Кедми, специалист по эмиграции в Израиль: «Приход Ельцина к власти вселил в людей новые надежды. Многие в России, видя энергичную молодежь вокруг Ельцина, слыша речи о реформах, наблюдая крах советской власти и компартии, в которой видели источник всех бед в стране, черпали надежду в происходящих изменениях. Те, кто уже практически сидел на чемоданах, приостановили сборы на выезд». В нашей семье вопрос эмиграции решился, как мне кажется, правильно: Егор уехал в США продолжать образование, а мы остались в Петербурге и окунулись в новую для нас жизнь – предпринимательство. К сожалению, через двадцать лет «опять наметилась волна отъездов: люди, которым за сорок, меняют место жительства и меняют место ведения дел. Это не экономическая эмиграция начала девяностых, когда уезжали потому, что нет работы. Это, я бы сказал, политическая эмиграция: уезжают люди, довольные своим материальным положением», – пишет в 2013 году основатель торговой сети «Лента» (год рождения компании – 1993-й) Олег Жеребцов (Будущий Петербург. 2013.19 июня).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Семья

Семья Традиционно индийская семья представляла собой единое целое, что в определенной степени сохранилось и по сей день. Это означало, что все родственники: братья, племянники, двоюродные братья, дяди, тети и т. д. жили под одной крышей в общем доме. В Древней Индии в состав

Род и семья

Род и семья Наиболее тесными связями в обществе древних германцев были связи родственные. Еще в период Великого переселения народов члены отдельных отрядов воинов внутри более крупных групп племен были, как правило, связаны кровным родством. Безопасность отдельного

ГЛАВА V РАБОТА АВИАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ КОМАНДОВАНИЯ И РАБОТА ШТАБОВ

ГЛАВА V РАБОТА АВИАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ КОМАНДОВАНИЯ И РАБОТА ШТАБОВ Под «работой авиации в интересах командования» нужно понимать ведение воздушной разведки, а также поддержание связи командования с частями. (Мы не касаемся здесь боевых действий авиации.)С точки зрения

Семья

Семья С давним моим оппонентом, писателем Александром Никоновым, мы уже не первый год ведем этот спор:– У семьи нет будущего. Она распадается и как институт скоро исчезнет совсем, – убежден Никонов (кстати, сам он – прекрасный семьянин!).– Нет, семья не исчезнет. Просто

Семья

Семья Из истории – Изменения, которые происходят в тайваньской семье, идут в том же направлении, что и в странах Запада, – рассказывает мне Йи Чин-чанг. – Тенденции эти хорошо известны: «постарение» женихов и невест, сокращение детей в семье, увеличение разводов.

МОЯ РАБОТА

МОЯ РАБОТА ПУТЬ В КЛИНИКУОкончив с отличием среднюю школу, я направил свои документы в Томский политехнический институт, куда и был зачислен. Однако вскоре, поддавшись уговорам близких людей, я переменил свои намерения, решив, что профессия инженера не лучше профессии

Семья

Семья Искусство Древнего Египта наглядно демонстрирует, что узы, связывающие мужа, жену и их детей, были очень прочными. Как правило, на фресках и скульптурах мужья сидят рядом с женами в непринужденных позах, как будто отдыхая. Очень часто муж нежно обнимает жену за плечи,

Работа

Работа Как получить работу? Это вопрос, который задают себе не только русские и не только эмигранты. Получить работу в Британии непросто, поскольку все компании придерживаются конкурентных правил: на любое рабочее место должен быть проведен конкурс. Например, нанимая на

8. Работа агитационная и работа организационная

8. Работа агитационная и работа организационная Образованию каждой партии должна предшествовать хорошо поставленная пропаганда. Я лично всегда был врагом педантически построенных организаций, работа которых ведется механически мертво. Кроме того, очень часто бывает,

Работа

Работа Уильям Берроуз родился 5 февраля 1914 года в городе Сент-Луис. Это писатель с мировым признанием, автор многочисленных книг: «Голый завтрак», «Джанки», «Голубой», «Нова Экспресс», «Интерзона», «Дикиемальчики», «Билет, который лопнул», «Мягкая машина», «Порт святых» и

Семья

Семья Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке. Б.Л. Пастернак.

Моя семья

Моя семья (Динькино сочинение, 2-й класс)В моей семье четверо человек – бабушка, мама, дядя и я. Еще у нас есть кошка Бася.Я часто посещаю мамины презентации и литературные вечера.Я с мамой езжу к знаменитым художникам, поэтам, писателям.Художников зовут: Анатолий Кудрявцев,

Семья

Семья К девяностым годам мы уже похоронили наших родителей. Наша дочь – психолог, сын – врач.Я, после 42-х лет службы в рядах Советской армии и отставки, руководил кафедрой терапии СГМУ и в Военно-медицинском институте, жена работала в школьной библиотеке. Сейчас мы оба на

4. СЕМЬЯ

4. СЕМЬЯ В семье должен быть лидер. Жену не в магазине выбираешь, а — берёшь один из тех вариантов, которые преподносит судьба. И — как-то начинаете друг к дружке подстраиваться…Сейчас в моей семье главный — я. Но это не принципиально, и не окончательно. Сумею мирно

4. Работа

4. Работа 4.1 Опасная техника Редким видам всегда угрожает опасность истребления. В современном мире деревенским сообществам угрожает совершенно особая опасность. Они не очень многочисленны, и те немногие, которые есть, расположены далеко от друга. Во многих отношениях

Моя семья

Моя семья Еще до поступления в Большой театр я женился на девушке, с которой познакомился за гол до начала войны. Фаина Семеновна Хавкша тоже была студенткой училища Гнесиных.Обладательница звонкого сопрано, она выступала в самодеятельных концертах города Кольчуги