I СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

I

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Первые четверть века жизни?– время, которому уделяется мало внимания в исследованиях, посвященных О.Я. Рабину, поскольку ни в одном из изданных альбомов его творчества не воспроизведено ни одной картины, созданной им тогда; как следствие, искусствоведам и писать не о чем. В небольшой книжке Михаила Германа самые ранние из упомянутых работ?– «Барак» 1958 года (в другом издании картина озаглавлена «Барак с луной» и датирована 1959 годом) и «Цистерна» 1959 года. В книге Аркадия Неделя в качестве первой репродукции дана картина «Помойка № 8» 1958 года, в альбоме-каталоге семейной выставки Оскара Яковлевича, Валентины Евгеньевны и их сына Саши, организованной в ГМИИ в 2007 году, одни из наиболее ранних?– «Вертолет» и «Платформа Лианозово» 1958 года. В обоих альбомах, опубликованных под эгидой Русского музея,?– и в издании 2007 года, и в самом большом альбоме «Три жизни» 2008 года,?– первая из воспроизведенных работ?– «Ночь» 1957 года. В номере журнала Art Exis, целиком посвященном О.Я. Рабину, самая ранняя статья?– воспоминания Льва Кропивницкого, озаглавленные «1956. Начало формирования “Лианозовской группы”». О.Я. Рабин настолько прочно ассоциируется в сознании интеллигенции с «ранними шестидесятниками», что его жизнь при Сталине оказывается своего рода «подводным айсбергом», о котором ничего и не напишешь. Однако первые четверть века?– время, наложившее на О.Я. Рабина заметный отпечаток. Еще до достижения 25-летия он познакомился с тремя главными людьми своей жизни: учителем Евгением Леонидовичем Кропивницким, его дочерью Валентиной, ставшей супругой и соратницей художника почти на шесть десятилетий, и Генрихом Сапгиром, с кем Рабина связывала крепкая дружба на протяжении долгих лет. Именно из этого «подводного айсберга» «выросло» то, что нашло отражение в творческом пути выдающегося художника.

Оскар Рабин появился на свет 2 января 1928 года в Москве. Его родители, оба врачи, познакомились в Швейцарии, где учились в Цюрихском университете. Отец по этническому происхождению был украинским евреем, а мать, Вероника Леонтина Андерман,?– латышка. Папа умер, когда Оскару было пять, а в тринадцать лет он стал круглым сиротой. По его воспоминаниям, перед смертью мама подозвала его к себе и попросила, чтобы он съездил в гостиницу «Москва», где остановился ее старый знакомый, профессор-биолог Август Кирхенштейн, которому удалось эвакуироваться из оккупированной немцами Риги, о чем мама прочла в газете. Когда-то они вместе учились в университете, и Кирхенштейн был даже влюблен в Веронику, которая, однако, предпочла ему Якова Рабина… Август Мартынович Кирхенштейн был, по словам О.Я. Рабина, «…полным антиподом моему отцу, а значит?– коммунистом, националистом и антисемитом. И к этому человеку мама, совершенно отчаявшись, послала меня за помощью. Я пришел к нему в гостиницу “Москва”. Профессор в очках записал все, что я сказал, и обещал зайти. Несколько дней спустя он действительно появился у нас с большим пакетом в руках. В нем были лекарства и витамины. Вид матери и вся наша кромешная нищета буквально оглушили Кирхенштейна. Не знавший, как вести себя, он задал несколько вопросов и поспешил уйти. Витамины и лекарства были, безусловно, царским подарком. Но мать печально вздохнула: “Лучше бы он буханку черного принес…” Вскоре мамы не стало»4.

Август Кирхенштейн (1872—1963) был человеком с непростой судьбой, сделавшим при советской власти феерическую карьеру, несмотря на то что, будучи ученым-микробиологом, принадлежал к сословию, далекому от рабоче-крестьянской среды. Он родился в поселке (сейчас?– город) Мазсалаца Валмиерского района Латвии, в 1901 году окончил Юрьевский ветеринарный институт (теперь входящий в Тартуский университет), после чего работал ветеринарным врачом. Официальная биография, составленная уже при советской власти, гласит, будто в 1905 году Август Кирхенштейн принимал активное участие в революционных событиях, вследствие чего после подавления мятежа подвергся преследованиям и был вынужден эмигрировать. Вероятно, это было не совсем так: младший брат Августа Кирхенштейна Рудольф (1891—1938), который был моложе его на девятнадцать лет, отсчитывал свой стаж в рядах РСДРП с 1907 года, тогда как сам Август, по словам современной исследовательницы, «медлил до последнего» и вступил в ВКП(б) только в 1941 году5, уже после оккупации советскими войсками Латвии. Когда в сентябре 1940 года было сформировано Бюро ЦК Коммунистической партии Латвии, А.М. Кирхенштейн, будучи номинальным главой республики, не был включен в его состав6. Оказавшись в эмиграции, А.М. Кирхенштейн не занимался подготовкой мировой революции. Вместо этого в Цюрихе он прослушал курс лекций по зоологии и бактериологии, а в 1911 году устроился на работу в Институт по исследованию туберкулеза; за 1911—1914 годы он написал двенадцать научных работ. Первая мировая война застала его в Сербии, где он был призван и в 1914—1916 годах служил в сербской армии в качестве врача-бактериолога. В 1917 году он вернулся в Латвию и стал одним из организаторов Сельскохозяйственной академии. В 1923 году А.М. Кирхенштейн первым в Латвийском университете защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора агрономических наук, которая была посвящена внутреннему строению и развитию бактерий. По его инициативе при университете в 1923 году была создана серологическая станция, из нее позднее вырос Институт микробиологии АН Латвийской ССР. С 1923 года был профессором кафедры микробиологии Латвийского университета и никаким политическим преследованиям не подвергался. Кто погрузился в революционную деятельность, так это младший брат Кирхенштейна Рудольф, еще в 1914 году мобилизованный в русскую армию. В 1918 году он перешел на сторону красных, был комиссаром полка и командиром роты четвертого Латышского стрелкового полка. В 1920 году Рудольф окончил курсы разведки и военного контроля, после чего был направлен резидентом в Германию, затем?– в Англию, в Москву для штабной работы в Разведуправлении штаба Красной армии и в другие командировки: в Италию, Австрию, Чехословакию…

27 ноября 1937 года по обвинению в «троцкистской антисоветской террористической деятельности» был арестован многолетний руководитель военной разведки латыш Ян Берзин, после чего начались аресты его сподвижников. Рудольф Кирхенштейн был арестован 2 декабря 1937 года и, как и Я.К. Берзин, вскоре расстрелян. Как и в случае с братьями Вавиловыми, арест и последующая гибель одного члена семьи никак не повлияли на доверие власти к другому: в 1945 году, спустя пять лет после задержания и спустя два года после смерти в тюрьме Николая Вавилова, его младший брат Сергей стал президентом Академии наук СССР?– на этом посту он оставался до своей кончины в 1951 году, успев за эти годы дважды быть «избранным» депутатом Верховного Совета СССР. В 1940 году, спустя три года после ареста и два года после расстрела Рудольфа Кирхенштейна, его старший брат Август был назначен советской властью сначала временным премьер-министром и президентом Латвии, а затем?– председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР?– этот пост он занимал двенадцать лет, до 1952 года. Прав ли Оскар Рабин, считая профессора А.М. Кирхенштейна националистом, сказать трудно, а вот коммунистом он явно был только «на бумаге»; так, в 1946 году московский надзиратель, руководитель контрольно-инспекционного имперского органа?– Бюро ЦК ВКП(б) по Латвии?– В.Ф. Рязанов докладывал, что руководители партии, правительства и госбезопасности Латвийской ССР «тт. Калнберзин, Лацис и Новик пересажали в тюрьмы латышский народ, проводят политику разорения Латвии»7. 74-летнего «президента» республики, на тот момент номинального, не тронули, скорее всего, потому, что, как отмечал все тот же В.Ф. Рязанов, А.М. Кирхенштейн «практического влияния на политические и хозяйственные дела в республике не имеет»8.

Август Кирхенштейн – профессор Латвийского университета

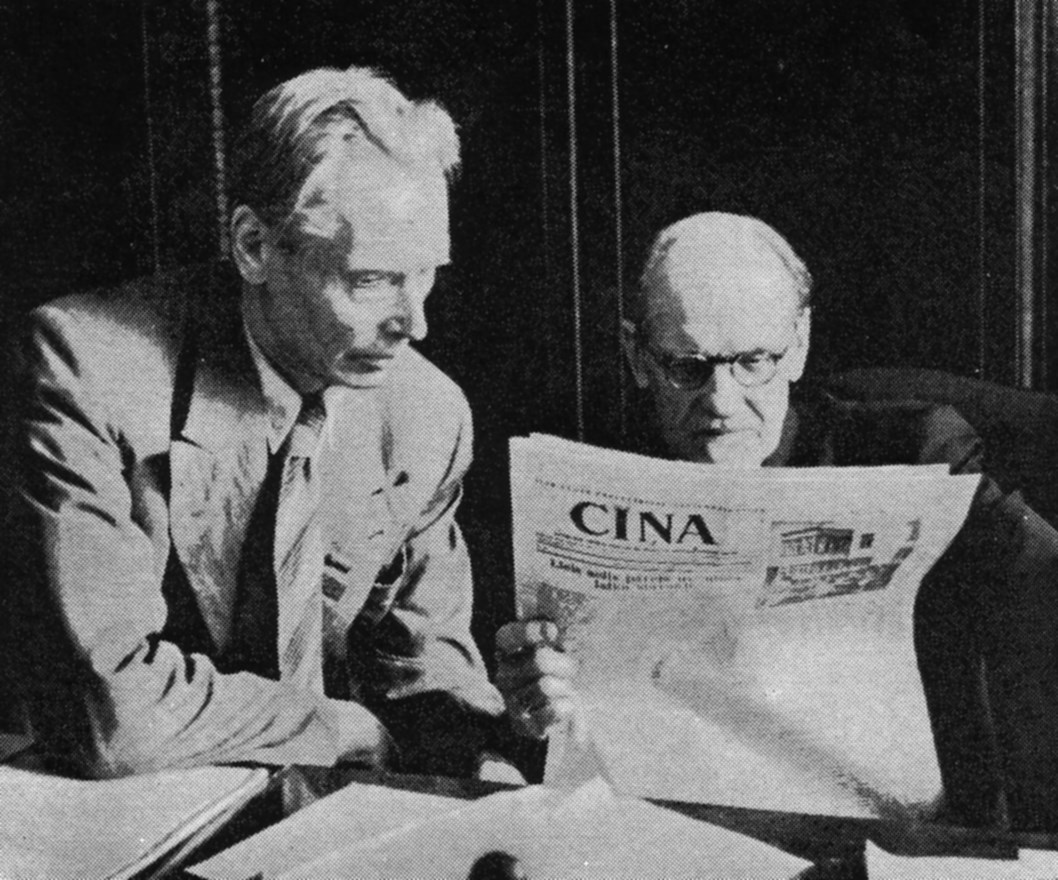

Август Кирхенштейн (справа) и заместитель председателя Президиума Верховного совета Латвийской ССР, председатель правления Союза писателей республики, лауреат Сталинской премии Андрей Упит за чтением газеты «Борьба»

С А.М. Кирхенштейном судьба свела Оскара Рабина еще раз, в 1944 году, и произошло это при обстоятельствах, оказавших значительное влияние на последующее творчество художника. Когда советские войска выбили немцев из Латвии, шестнадцатилетний юноша, совершенно не имевший в Москве средств к существованию, получил письмо от сестры своей покойной матери, тети Терезы, приглашавшей его к себе на хутор под Ригу. Художник вспоминал: «Меня не остановило даже отсутствие документов, необходимых для совершения такого путешествия. Дело в том, что, когда в 1944 году мне исполнилось шестнадцать, оформлять паспорт в милицию я не пошел. Из-за робости, неуверенности, по глупости меня, тощего долговязого подростка, дразнили очкариком. “И так проживу”,?– успокаивал я себя. А тут надо было ехать аж до самой Риги. Впрочем, покупать билет я вовсе не собирался. Решил сесть в поезд не в Москве, а на одной из подмосковных станций. Мороз стоял страшный, на мне, кроме маминого демисезонного пальтишка, ничего не было…»9

Однако некоторое время спустя появилась группа солдат, которая проверяла пассажиров и требовала от каждого, кто был в поезде, предъявить паспорта. «Меня била крупная дрожь, я мотал головой и, как заведенный, твердил только одно: “Документов и денег у меня нет… Но с поезда не сойду…” Солдаты посмотрели на меня, выругались и отстали. Двое суток я не спал и не ел, но до Риги доехал»10. Вероятно, именно в этой поездке шестнадцатилетнего юноши, чуть не стоившей ему жизни, и нужно искать первопричины его полувековой поглощенности рисованием паспорта и других документов.

Теперь оставалось только добраться до хутора, в котором жила тетя Тереза. Об этом преодолении не слишком большого расстояния?– 24 километра?– без денег и документов, в условиях военного времени?– Оскар Рабин с содроганием вспоминает и сейчас. Добравшись, он начал осваиваться в латышской деревне, помогая крестьянам. «Когда же нашел на чердаке старую коробку с акварельными красками, жизнь вообще показалась едва ли не прекрасной»11.

Продемонстрировав приемной комиссии несколько выполненных им пейзажей, натюрмортов и портретов, О.Я. Рабин был принят в Рижскую академию художеств, где и начал учиться, но жить в городе ему было совершенно негде. Ночевал он в самом здании Академии художеств: поздно вечером, цепляясь за каменные узоры фасада, залезал в мастерскую, на второй этаж, где брал ткани, служившие фоном для натурщиков, обматывался ими, чтобы согреться, и ложился на узкую кушетку. А утром, к приходу сторожа, уже сидел за мольбертом и рисовал. Преподаватели не могли надивиться такому трудолюбию…

Но хуже неприкаянности был голод. Продуктовых карточек у начинающего художника не было?– все из-за отсутствия того же злосчастного паспорта. Начались и вызовы в милицию: «Предоставьте паспорт или уезжайте к себе в Москву». На этот раз тетя Тереза вспомнила об Августе Кирхенштейне, сказав своему племяннику: «Он был так влюблен в твою маму… Он поможет». Профессор-микробиолог был в то время председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Тетя позвонила в приемную профессора, который согласился принять сына той, которая так и не стала его женой. Впрочем, у Оскара эта встреча оставила неоднозначные воспоминания: «Когда я вошел в изношенном чуть ли не до дыр пальто матери в огромный кабинет Кирхенштейна, меня встретил тот же недобрый взгляд маленького профессора. Почти не разжимая губ, он признался, что, хоть я того и не стою, в память о моей матери он постарается мне помочь. Взял клочок бумаги и написал на нем несколько строк. Но прежде чем отдать бумажку, заявил: “Здесь, в Латвии, нам евреи не нужны. Мать твоя была латышкой, поэтому ты должен взять ее национальность”»12. Оскару было абсолютно все равно, к какой национальности быть причисленным, но вот когда А.М. Кирхенштейн потребовал, чтобы он сменил фамилию отца на девичью фамилию матери, юноша уперся: «С какой стати?» По его словам, А.М. Кирхенштейн «скривился», но протянул ему заветную бумажку. На другой день в милиции ему выдали паспорт с еврейской фамилией Рабин и надписью «латыш» в графе «национальность».

Однако на этом «паспортная сага» не закончилась… Побывав после победы в Москве, Оскар осознал, что жить ему там совершенно негде: Лида, приемная дочь его родителей, с которой он с тех пор никогда не встречался и даже не переписывался, вышла замуж, и в комнате, которую раньше они с ней делили на двоих, жила теперь со своим мужем. Оскар ночевал у знакомых, спал кое-как, иногда на полу. Его приняли в Суриковский институт и даже прописали в общежитие, но юноше не было выделено места, и ему стало негде жить. «От занятий,?– как он вспоминает,?– тошнило, с любовью дела тоже обстояли совсем плохо, я не умел ухаживать, был неловок, молчалив»13, часами простаивая под окном у нравившейся ему девушки, вызывая недоброжелательные пересуды соседок. О.Я. Рабин принял решение вернуться в Ригу, забыв выписаться в московской милиции. Приехав в Ригу и вспомнив об этом, он нарисовал в паспорте фальшивую печать о выписке из Москвы. В рижской милиции в его документ никто не стал всматриваться, и все сошло благополучно, но когда летом 1947 года О.Я. Рабин окончательно покинул Ригу и вернулся в Москву, то из страха, что поддельная печать в паспорте может его погубить, разорвал паспорт и остался вообще без всяких документов. Без паспорта он не мог получить продуктовых карточек, привезенные из Риги деньги очень скоро закончились, и художник остался без куска хлеба и без крыши над головой. Он ночевал в подъездах, на вокзалах, под лестницами, пока в начале 1948 года ему не удалось устроиться разнорабочим на стройку (а затем?– грузчиком на одном из московских инструментальных заводов) и получить койку в рабочем общежитии. Новый паспорт он смог получить только в 1950 году…

О своем отношении к документам, сформированном еще в 1940-е годы, когда из-за их отсутствия он не имел ни своего угла, ни продуктовых карточек, Оскар Рабин не раз говорил в беседах с журналистами. «Пока мы живем на земле, нашу личность удостоверяют бумаги. Но в Советском Союзе этой бумаге придавалось едва ли не сакральное значение. Столичная прописка разграничивала граждан на достойных и недостойных. У остальных не было даже Юрьева дня»,?– говорил он в 2008 году14. «В Союзе просто за паспортом стояла судьба всего народа. Господи, там и прописка, и национальность, и не человек ты, если этой бумажки нет. Бог знает что за этим стояло всегда, и это как-то передавалось. Ведь когда я уезжал, мне разрешили взять всего семь работ, но вот мой “Паспорт” не разрешили вывезти, категорически сказали: “Нет”. Почему? Ничего там не написано антисоветского, но они сами поняли, что это не просто бумажка»,?– вспоминал он тридцать пять лет спустя15. Работа «Паспорт» существует в двух версиях, созданных с интервалом в восемь лет: в 1964 и 1972 годах. Они практически идентичны, но во втором варианте добавлена строка «место смерти», в реальном документе, разумеется, не существующая. Данный художником ответ («под забором?.. в Израиле?») свидетельствует о том глубочайшем чувстве неуверенности в завтрашнем дне, в котором он пребывал до «бульдозерной» выставки. Картина не оказалась пророческой: Оскар Рабин явно не закончит свои дни в нищете и безвестности «под забором», что же касается Израиля, то в этой стране он так никогда и не побывал даже туристом; к сожалению, там не было и ни одной его выставки.

Рабин не философ, и, как бы его ни упрекали в 1960—1970-е годы в искажении действительности, на самом деле в истории искусства советского времени трудно найти художника, тематика и эстетика произведений которого была бы настолько реалистичной и автобиографичной, как это было у Оскара Рабина. Его отношение к документам сформировалось не под влиянием тех или иных мыслителей-антиэтатистов (он едва ли читал хоть кого-то из них), но под воздействием неприкаянности и голода, вызванных отсутствием «бумажек». «Пока мы живем на земле, нашу личность удостоверяют бумаги», но для Оскара Рабина значимы только те из них, которые определяли его жизнь в годы отрочества и юности. «Когда я получил французское гражданство, то думал?– вот и тут я напишу паспорт. И знаете, ничего не получилось,?– рассказывал он в одном интервью.?– Потому что французский паспорт?– просто формальная бумажка, за которой ничего не стоит?– ни трагедии человеческой, ни притеснений. Коли она у тебя есть, ты просто гражданин Франции и ты все имеешь. И такую бумажку мне было просто неинтересно рисовать…»16 «У меня два паспорта, если говорить о документах, а на картинах?– только русский, советский. Пытался рисовать французский паспорт, но ничего не получается?– едва ли не сокрушался он в другом.?– Почему? За ним не стоит ничего. Бумажка?– и больше ничего. А за советским?– судьба всего народа. Без этой казенной бумажки я был словно преступник. Тема драматическая, благодарная…»17

Как представляется, образованные искусствоведы искали ключи к пониманию творчества О.Я. Рабина не совсем там, где их стоило бы искать: они то утверждали, что его живопись «зиждется на заостренной почти до карикатуры эстетике авангардистов из “Бубнового валета”»18, то декларировали, что «его искусство?– это такой “Бубновый валет”, лишенный его буйной радости, мрачный “Бубновый валет”»19. Если к картинам О.Я. Рабина и можно протянуть те или иные связующие нити от произведений российских художников, то от полотен А.В. Куприна или Р.Р. Фалька, а не от т.н. «соцреалистов», К.С. Малевича или других адептов абстрактного искусства. Но и эти связи представляются надуманными: если бы О.Я. Рабин искал, под чье «передовое» влияние попасть, его искусство не было бы таким внутренне целостным на протяжении вот уже полувека, за которые он утвердился именно как самобытный, ни на кого не похожий художник, раскрывающий в своих произведениях не эстетические принципы, а собственную судьбу в контексте судьбы своего круга и своего поколения. В беседе с Андреем Ерофеевым Оскар Рабин обозначил это предельно четко, и, думается, что эти слова могут быть вынесены в качестве эпиграфа, объясняющего сущностные истоки творчества художника: «После смерти Сталина жизнь, пробив асфальт и вылезая наружу, внешними формами и эстетическими направлениями не занималась. Не до этого было. Важнее всего было осознать и понять свою человеческую личность, свою личную эстетику, личную способность к творческому выражению?– а в какой форме, к какому направлению это можно будет отнести, было несущественно. Любая форма, которая пришлась под руку, использовалась. Нам надо было прокричать свое, а что под руку подвертывалось, абстрактный ли, экспрессионистический ли прием, какие материалы, это было вторично»20. Рабину не была важна форма, он никогда не рисовал «композиций № 7» и не стремился подражать геометрическому абстракционизму, уделяя все внимание своему «чувству реальности» и запечатлевая на своих полотнах то, что составляло окружавший его мир. Какова бы ни была его палитра, какие бы художественные течения и доктрины ни вспоминались на его выставках, Оскар Рабин?– подлинный и последовательный социальный реалист, который пишет лишь то, что было пережито им. Он рисует на своих портретах людей, бывших ему родными и близкими, и тот паспорт, отсутствие которого едва не стоило ему жизни.

Рига, однако, не стала для молодого О.Я. Рабина, пусть и с паспортом в кармане, родной. Через два года он вернулся в Москву?– к тому, кого он еще в отрочестве выбрал своим главным Учителем, кто позднее стал его тестем и с чьей дочерью он прожил 58 гармоничных лет. Возвращение стало правильным решением, оказавшим судьбоносное влияние на всю последующую жизнь О.Я. Рабина, но и по прошествии шести с половиной десятилетий он не может объяснить свой поступок: «Но почему-то знаете, это трудно словами объяснить, но почему-то вдруг меня потянуло обратно в Москву, а тут еще Генрих [Сапгир] приехал туда. Мы с ним там ходили, разговаривали. Я так на недельку съездил в Москву, посмотрел, уехал обратно в Ригу, и не выдержал там уже больше. Потом плюнул на все, бросил, приехал в Москву, поступил грузчиком работать, нет, не грузчиком, я сначала в Суриковский [институт] поступил»21.

Генрих Вениаминович Сапгир (1928—1999) был ровесником О.Я. Рабина, но в первые годы их дружбы был, очевидно, старшим, ибо определился с выбором творческого пути существенно раньше. Он начал интересоваться стихосложением еще в школьные годы, а с 1940 года занимался в студии в доме пионеров Ленинградского района Москвы, которую вел незадолго до этого освободившийся из ГУЛАГа Арсений Александрович Альвинг (Смирнов, 1885—1942; псевдоним Альвинг взят из драмы Генриха Ибсена «Привидения»), ученик и последователь Иннокентия Анненского, в 1922—1924 годах возглавлявший небольшое творческое объединение, посвященное исследованию литературного наследия поэта. Именно там, в студии А.А. Альвинга, двенадцатилетний Генрих Сапгир познакомился со Львом Кропивницким, который был старше на пять с половиной лет. С началом войны отца и братьев Генриха забрали на фронт, где один из них погиб, а они с мамой выехали в город Александров (Александровскую слободу) Владимирской области. По его словам, оттуда он в 1943 году вернулся в Москву пешком и пришел в тот же дом пионеров… А.А. Альвинга уже не было в живых, не было и литературного кружка, но, как оказалось, была художественная студия, которую вел Евгений Леонидович Кропивницкий (1893—1979). В интервью Татьяне Бек Генрих Сапгир рассказывал: «Кропивницкий сразу узнал меня, потому что Альвинг, видимо, про меня рассказывал. Он сказал: “Шторки?” Дело в том, что у меня были черные, очень густые и совершенно прямые ресницы. У ребенка это было очень заметно. И у меня было прозвище “Шторки”. Он, человек обаятельный, сразу взял меня под свое крыло – отвел в свою студию, где первый, кого я увидел, был Оскар Рабин, который ходил уже в очках и выглядел очень взрослым человеком. Хотя лет ему было шестнадцать22. Он сидел и, как сейчас помню, рисовал на вольную тему: стоит рыцарь, камень, две дороги?– по какой из них идти? Символичное что-то… Рабин с самого начала прекрасно рисовал. И мы подружились мгновенно: я один, он один…»23. Оскар Рабин жил тогда в комнате в коммунальной квартире в Трубниковском переулке на Арбате, Генрих часто бывал у него24. «Мы сначала брали хлеб (и утром весь съедали) по одной карточке, потом брали по другой, чтобы не помереть. Что-то продавали. Стали курить. Собирали окурки?– высыпали, просеивали. И одновременно сочиняли нашу первую книгу: я написал баллады, рыцарские и всякие, а он проиллюстрировал. Наш любимый поэт был Лермонтов, читали его от корки до корки, и Оскар рисовал нечто романтическое, как дух врывается в обитель»25. Жить, однако, было совсем не на что, и Оскар принял приглашение сестры матери перебраться к ней в Ригу, о чем говорилось выше, Генрих же стал все чаще бывать в семье Кропивницких. Свою первую юношескую книгу стихов «Земля» Генрих Сапгир перепечатал на машинке, после чего Е.Л. Кропивницкий ее переплел.

Позднее О.Я. Рабин оказал большое влияние на творчество Г.В. Сапгира и его судьбу, о чем последний рассказывал: «В конце 1950-х я нахожу, как мне кажется, по-настоящему свое и пишу книгу стихов “Голоса”, которую читаю в мастерских моих друзей-скульпторов. … Читаю и в Лианозово у моего друга детства художника Оскара Рабина. По воскресеньям туда ездили все?– смотреть картины и слушать стихи. Отсюда, я думаю, и стали расходиться мои стихи сначала по Москве, затем в Ленинграде, потом по России»,?– писал он в автобиографическом очерке для книги, изданной, как оказалось, в год его смерти26. Свои сонеты Г.В. Сапгир впервые выставил на обозрение широкой публики на выставке художников-нонконформистов, состоявшейся в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ в 1975 году, в ее организации играли главную роль именно О.Я. Рабин и А.Д. Глезер, его друг и многолетний почитатель таланта. Чуть позднее, оказавшись в Париже, А.Д. Глезер выпустил книгу, озаглавленную «Сонеты на рубашках», в своем издательстве. Образ рубашки, многократно воспроизведенный им на своих полотнах, независимо от Г.В. Сапгира, появился и в творчестве О.Я. Рабина. Сам Г.В. Сапгир, вспоминая об инсталляции, придуманной им для выставки в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, рассказывал: «Я взял свои белые рубашки, на спинах начертил красным фломастером сонеты “Тело” и “Дух”, повесил рубашки на плечики и выставил в павильоне. Помню, висели они на втором этаже и привлекали к себе большое внимание. Кроме этого, на кухонной разделочной доске было написано любовное стихотворение, и в доску всажен нож. Третья рубашка?– “Душа”?– выставлялась потом на квартирной выставке. Таковы были мои первые визуальные опыты»27. И вновь, как и в случае с темой паспорта, этот мотив, проходящий через его творчество на протяжении десятилетий, актуализируется не вследствие того или иного -изма, общественно-политического или творческого, а появляется из глубины его жизни: продолжая и в 2000-е годы рисовать белые рубашки, О.Я. Рабин не прерывает общения со своим скончавшимся на исходе ХХ века судьбинным другом, с которым они вместе делили хлеб в голодные дни во время самой страшной войны в истории человечества.

О том, как Сапгир оказался в студии Е.Л. Кропивницкого, хорошо помнит и О.Я. Рабин: «В первый или второй год войны?– точно я уже как-то плохо помню, я услышал, что, оказывается, существует, несмотря на то что уехали там учреждения, всякие институты и прочее, что существует такая студия при доме пионеров Ленинградского района?– художественная. И я, конечно, туда пошел. В этом доме пионеров преподавал Евгений Леонидович Кропивницкий. Преподаватель этот оказался тем, кого я считаю своим настоящим учителем. Он прямо не учил, но общение с ним, вот такая постоянная атмосфера заинтересованности, жизни искусством, это очень много давало. … Сам он рисовал в самых разных манерах, он и абстрактные картины делал. Самые сказочные у него очаровательные были мотивы, он сказки иллюстрировал. Но, правда, сам для себя, не по заказу»28.

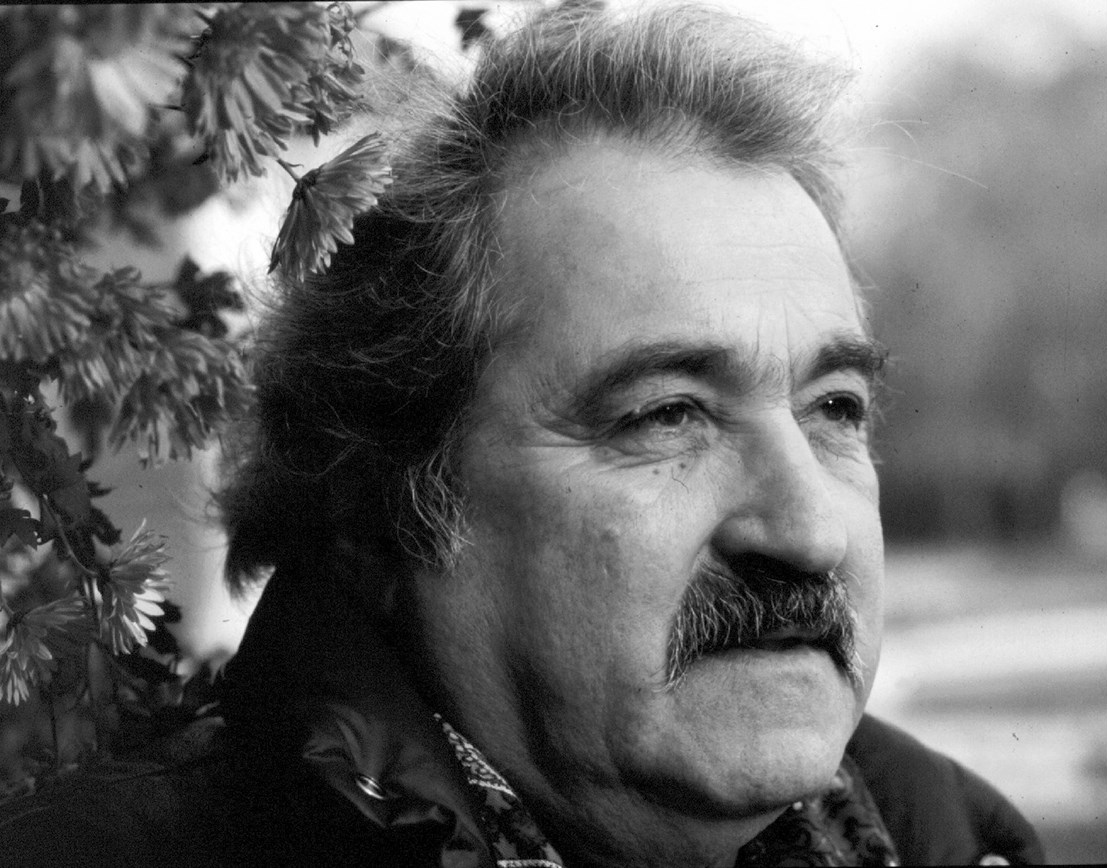

Генрих Сапгир. Париж, октябрь 1989 г. Фото Дмитрия Савицкого

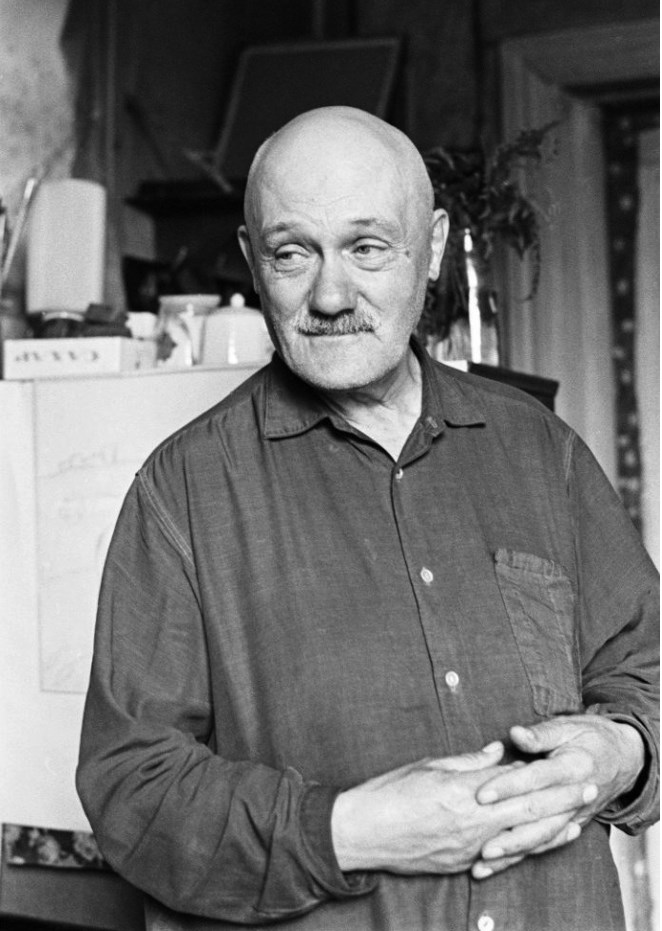

Евгений Кропивницкий, 1968 г. Фото Игоря Пальмина

Среди представителей официозно-однообразной советской культуры молодые ребята, хотевшие стать художниками и поэтами, искали близких им по духу учителей. Таким для них был Евгений Леонидович Кропивницкий; по словам О.Я. Рабина, «в условиях советской жизни он учил свободе от всяких догм в искусстве»29.

Учеников в студии было мало, «но вот один из самых ранних моих друзей, которые сохранились на всю жизнь, это поэт Генрих Сапгир,?– рассказывал О.Я. Рабин.?– Как раз там я его встретил, когда пришел, они там чего-то горячо обсуждали, значит, какие-то стихи с Евгением Леонидовичем. И так мы прямо буквально с того дня, когда встретились, и так у нас на всю жизнь потом эта связь оставалась»30.

К жене Евгения Леонидовича?– Ольге Ананьевне Потаповой (1892—1971)?– Оскар всю жизнь испытывал столь же теплые чувства, как и к ее супругу: «Это какой-то тихий ангел был, я больше в жизни таких людей не встречал. Все, кто ее знал, точно такого же мнения были»31. Несмотря на то что личная жизнь Кропивницкого была весьма разнообразной, Ольга Ананьевна и Евгений Леонидович прожили вместе полвека, с 1921 года и вплоть до ее кончины. Хотя в 1930-е годы супруга Кропивницкого занималась у таких признанных корифеев «Бубнового валета» как Илья Машков (1881—1944) и Василий Рождественский (1884—1963), при жизни она не была признанным художником. Ольга Ананьевна работала библиотекарем (именно к ней в поселковую библиотеку пришел бывший заключенный Игорь Холин, впоследствии познакомившийся с Е.Л. Кропивницким32) и, кроме как на групповых выставках в «непрофильных» залах (в московском НИИ гигиены труда и профзаболеваний в ноябре 1966 года, в клубе «Дружба» в январе 1967 года и некоторых других), ее работы нигде не экспонировались. О.Я. Рабин говорит, что она была «очень талантлива и делала великолепные портреты, … ну и потом абстракция, и с большим вкусом, с нежностью какой-то и душевностью. Но, будучи ангелом, она больше для других жила, поэтому у нее мало когда время оставалось заниматься [живописью самой]»33. Одна из работ Ольги Ананьевны до сих пор висит в парижской квартире Оскара Рабина.

В доме Кропивницких не чувствовалось гнета времени, и Генрих Сапгир порой ночевал у них, когда конфликтовал с вернувшимся с войны отцом (общего языка отец и сын не находили). В двухэтажном бараке, где жили Кропивницкие, была маленькая комнатка; Ольга Ананьевна стелила фанеру, на которую клались ватники и подушка, после чего хозяйка говорила юному Генриху: «Вот ложе поэта!»34

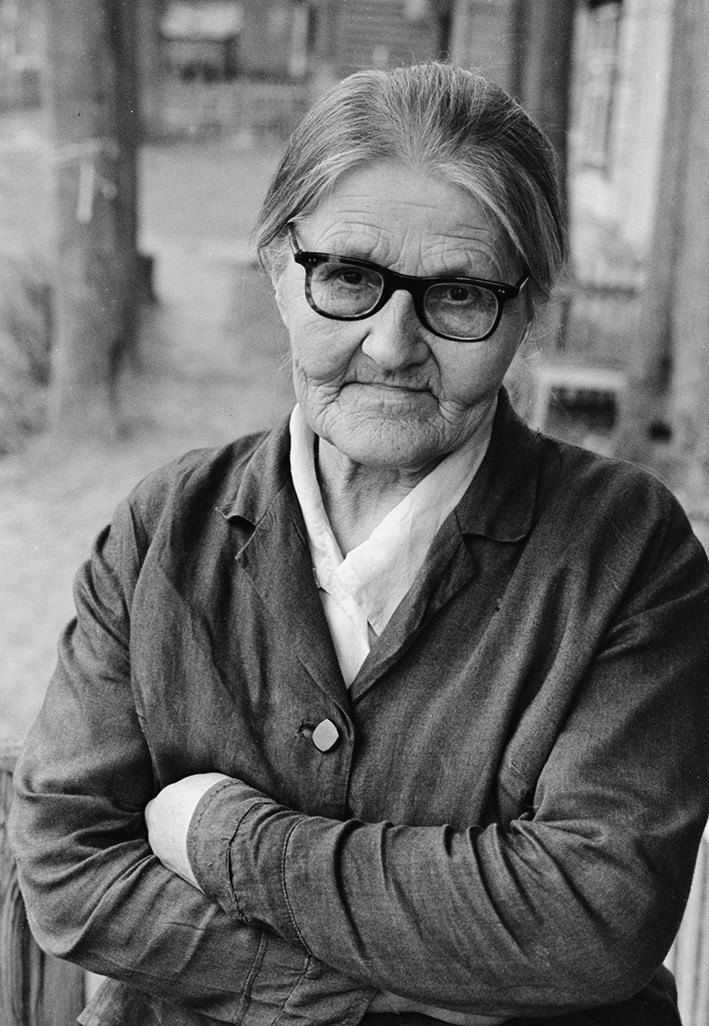

Ольга Потапова. Фото Игоря Пальмина

Неподалеку жил ныне признанный одним из классиков второй волны русского авангарда художник Николай Вечтомов (1923—2007). Он был на пять лет старше Г.В. Сапгира и О.Я. Рабина, но эта сравнительно небольшая разница в возрасте предопределила их судьбу: Н.Е. Вечтомов окончил среднюю школу в июне 1941 года, а уже в августе был призван в армию и направлен в Саратовское танковое училище. После Сталинградского сражения он попал в окружение и был взят в плен. В Дрездене, из лагеря «Радебуи», по соседству с которым находилась фармацевтическая фабрика, куда пленных водили на работу, Н.Е. Вечтомову удалось совершить побег: «Бадшандау находился уже на бывшей границе с Чехией, где был протекторат. Я заранее приглядывал себе местечки, где можно отсидеться днем. Там были небольшие лесочки, народу было мало?– все на войне. Был такой момент, когда надо мной пролетала эскадра “летающих крепостей”?– бомбить Дрезден. И я лежал, прятался. С питанием в это время проблем не было?– кругом были яблоки, можно было держаться. Прошел через Судеты, неплохо стал ориентироваться и оказался в Чехии. … Как-то вечером я шел мимо хутора и увидел большой стог соломы, который и облюбовал, чтобы спокойно заночевать. Вдруг выходит немолодой чех, седлак, простой человек. Закуривает и обращается ко мне довольно дружелюбно: “Кам деж?” [“Куда идешь?”] Он увидел по моему виду, что иду я издалека. Ну я сказал, что я русский, бежал. Он угостил меня сигаретой, предложил устроиться у стога, а когда стемнеет, обещал принести хлеба. Я выкопал себе небольшую пещерку в стогу соломы, прилег, а как стемнело, он пришел и принес мне кружку напитка типа кофе, кусок хлеба, смальцем намазанный?– чего я давно не видел, ведь по пути ел одни яблоки. … Прошел еще день, только прикорнул?– какие-то голоса. В лицо мне направили резкий свет и говорят уже по-русски: “Где этот самый беглец?” Я вышел?– стоит высокий человек: “Вы сбежали?” Я ему рассказал, что и как. Он говорит: “А я?– доктор Иван Пирогов”. Потом я узнал, что он?– местный ветеринар, а крестьянин, его приведший, состоял при нем помощником. Я сказал, что в Праге живет мой дядя, Иван Николаевич Вечтомов, адреса которого я не знаю. Он предложил попробовать его найти. Я стал ждать, и через день-другой появляется Пирогов. Он узнал адрес дяди через адресный стол и написал ему открытку. И дядя ответил, что хочет приехать. Местечко это называлась Капидлина, в 70 километрах к востоку от Праги. Прошла еще пара дней, и вот однажды появляется Иван Вечтомов, очень известный чешский музыкант, виолончелист, концертмейстер Пражской филармонии. А с ним молодой паренек?– его сын, Саша, который стоял поодаль. Я дядю никогда не видел, но с отцом у них была большая дружба, и они переписывались. Отца уже не было в живых, он погиб в блокаду, в декабре 1941?го. Дядя об этом не знал, не было никакой связи?– и просто изменился в лице. Он уехал и вернулся через неделю, сказав, что может взять меня в Прагу. Тетя Ирмила, его жена, сказала, что меня обязательно надо спасти,?– и они решились. Он привез мне черную шляпу, плащ блестящий?– и поздно вечером купил мне билет на ночной поезд. Поезда шли затемненные, но часто были эсэсовские проверки. Так что мы ехали в разных концах вагона. Приехали на пражский вокзал и пошли по темным улицам. Так я в первый раз попал в Прагу. … После всех перипетий лагерных мы поднимаемся на лифте на четвертый этаж в роскошную, с коврами, печкой и картинами на стенах, квартиру в центре Праги. Квартира была кольцевая?– кухня, спальня, столовая большая, ванная. Там тетя Ирмила в слезах, ни жива ни мертва?– переживала ужасно»35.

Евгений Кропивницкий и Ольга Потапова, поселок Долгопрудный, 1968 г. Фото Игоря Пальмина

В семье своего дяди Ивана Вечтомова (1902—1981) Николай оставался довольно долго, но, когда в ходе войны наметился перелом, принял решение уйти к партизанам. Он вспоминал, что уже тогда ходили слухи о словацком восстании и говорили, что партизаны появились в окрестностях Брно. Ориентируясь по карте, Вечтомов начал пробираться в Восточную Чехию. В городке Пардубице он перешел Эльбу и двигался дальше, иногда в открытую, днем, а ночью находил себе тот или иной закуток для ночлега. Так Н.Е. Вечтомову, которому было чуть за двадцать, удалось добраться до деревушки Дольне Яновицы, располагавшейся к северу от Брно, где он вступил в отряд, носивший имя героя чешского Сопротивления доктора Мирослава Чирша.

В отличие от нескольких тысяч военных, попавших в ГУЛАГ за «преступление», связанное с пребыванием в фашистском плену, Н.Е. Вечтомову по окончании войны удалось благополучно вернуться в Москву. После демобилизации, в 1946 году, он поступил в Московское городское художественное училище, в 1949 году расформированное за «формализм», а учащихся перевели в областное Художественное училище памяти 1905 года, которое Н.Е. Вечтомов и окончил в 1951 году. Любопытно, что в это же училище в 1951 году поступил другой будущий классик второй волны русского художественного авангарда?– Дмитрий Петрович Плавинский (1937—2012), а в 1954 году?– ярчайший самородок русского искусства второй половины ХХ века Анатолий Тимофеевич Зверев (1931—1986), который, впрочем, в отличие от Н.Е. Вечтомова и Д.П. Плавинского, училище не окончил, так как был отчислен за асоциальное поведение. Как представляется, именно А.Т. Зверев и О.Я. Рабин?– самые знаковые имена русского нонконформистского искусства второй половины ХХ века, и можно увидеть глубокий символический смысл в том, что их первые персональные выставки прошли почти одновременно, в 1965 году: работы А.Т. Зверева экспонировались в галерее «Мот» в Париже, а произведения О.Я. Рабина выставил в своей лондонской галерее Эрик Эсторик, о чем еще будет рассказано далее.

Как бы то ни было, Н.Е. Вечтомов, живший в поселке Северный, и Е.Л. Кропивницкий, находящийся неподалеку, в деревне Виноградово, познакомились друг с другом, и эта встреча оказала огромное влияние и на судьбу русского искусства, и на жизненный путь О.Я. Рабина. Именно объединение «круга Вечтомова», к которому принадлежали Владимир Николаевич Немухин, Лидия Алексеевна Мастеркова (1927—2008) и некоторые другие начинающие в то время художники, с «кругом Кропивницкого», куда входили, кроме членов семьи Евгения Леонидовича (в том числе и Оскар Яковлевич Рабин, женившийся на Валентине в 1950 году), Генрих Вениаминович Сапгир, Игорь Сергеевич Холин (1920—1999) и др., послужило толчком к формированию Лианозовской группы, признанной ярчайшим явлением литературно-художественной жизни Москвы 1950—1970-х годов.

Живописная манера Николая Вечтомова не имеет, как представляется, ничего общего с творческим стилем Оскара Рабина. Кто О.Я. Рабину и близок, то это однокурсник Н.Е. Вечтомова по Училищу памяти 1905 года Михаил Александрович Рогинский (1931—2004), эмигрировавший во Францию в том же 1978 году, что и О.Я. Рабин. Символический абстракционизм Н.Е. Вечтомова, в ярких инопланетных закатах которого одни увидят декоративный мистицизм, а другие?– боль пройденного художником Сталинграда, Курской дуги, плена и партизанского сопротивления, слишком далек от творческой манеры О.Я. Рабина. «Сталинград врезался в мою память на всю жизнь четко, как в кинокадрах»,?– говорил сам Н.Е. Вечтомов, сравнивая увиденное там с полотнами сюрреалистов36. Однако дружеское общение Н.Е. Вечтомова, О.Я. Рабина и В.Е. Кропивницкой продолжалось многие годы. «В 1965 году мы работали с Оскаром в оформительском комбинате,?– вспоминал Н.Е. Вечтомов спустя почти сорок лет.?– Там были налажены автобусные поездки группами по 15—20 человек. И вот я уговорил Оскара поехать в Ростов и Борисоглебск. И мы поехали с ним и Валей. Переславль-Залесский, Ростов, Борисоглебск?– все в один день. Борисоглебск произвел на нас самое сильное впечатление. В основе моих “Древних стен” лежит Борисоглебский монастырь. Замечательная архитектура. Валя не рисовала тогда, фотографировала, и на нее это так повлияло, что вскоре появились и рисунки. Отсюда пошли ее люди с лошадиными головами на фоне старых стен и ростовского озера»37.

Однако до работы на оформительском комбинате было еще очень далеко. Женившись, 22-летний Оскар кинулся искать работу. Но его интеллигентная внешность, очки и застенчивость, ставшие причиной притеснения в детстве и отрочестве, и теперь настораживали окружающих, в особенности начальников кадровых отделов. В конце концов каким-то образом Рабину удалось устроиться на менее всего подходившую ему по характеру работу?– десятником по разгрузке вагонов на строительстве Северной водопроводной станции. Там О.Я. Рабин пробыл с 1950 по 1957 год. Работали под его началом только заключенные, причем не политические, а уголовные. «Всякие?– и убийцы, и блатные»,?– признавался он позднее в одной из многократных бесед с журналистом-интеллектуалом Юрием Коваленко38.

Николай Вечтомов, Валентина Кропивницкая и Оскар Рабин, 1995 г. Фото из личного архива Оскара Рабина

Поначалу Рабин с супругой Валей ютились в отстроенном ими сарае, но, будучи сотрудником железнодорожной станции, Оскар получил жилье недалеко от места работы. Ему предложили комнату в бараке в Лианозово в пяти километрах от Долгопрудного, где жили Евгений Леонидович и Ольга Ананьевна. В прошлом это был лагерный барак, позднее перепланированный под жилое помещение39. Когда здание барака разбили на отдельные коммунальные квартиры, одну 19?метровую комнату дали Оскару и Валентине. Именно здесь у них родились дети, дочь Катя (в 1949 году) и сын Саша (в 1952 году); там же с ними жила?– и умерла?– бабушка Валентины. А по воскресеньям в эту же комнату приезжали художники и поэты?– смотрели и показывали картины, читали стихи40.

Через полгода Оскара Рабина перевели в отдел железнодорожного транспорта, подведомственный МВД; теперь он работал сутки через двое, вследствие чего двое суток из трех посвящались занятиям живописью. «Но перспективы не виделось никакой. Даже при режиме строжайшей экономии, в которой мы жили с Валей и двумя детьми, едва удавалось дотянуть до получки»,?– вспоминал Оскар Рабин в одном интервью41, добавляя в другом: «Зарплаты хватало едва-едва?– на самую примитивную жратву. И я всегда подрабатывал: за мешок картошки у крестьян делал копию “Трех богатырей”. Такие жизнь и работа, видимо, сильно сказались на моих сюжетах: помойки, бараки, водка, селедка, железные дороги»42. Генрих Сапгир без особой симпатии говорил в конце 1990-х: «Тот же Оскар писал вначале как? Он учился в Риге в Академии художеств, и его называли латышским Репиным. Реализм. Натюрморты»43. «Рабин с присущей ему немецкой добросовестностью хочет натуралистически показать не внешний, а внутренний облик вещей»,?– писал в 1967 году мудрый Андрей Амальрик, цитируя слова художника: «Тут, с моей точки зрения, и начинается настоящая реалистическая живопись»44. «У нас, если я не ошибаюсь, всячески превозносится и поощряется реализм. А ведь моя живопись как раз реалистична»,?– говорил О.Я. Рабин на собрании, где его хулили. Художник так и остался реалистом, изменилось скорее восприятие его работ: он не уходил ни в какие иные миры, по-прежнему рисуя то, что окружало его: тусклые лампочки над сараями, бездомных собак, обвисшие провода на покосившихся балках… «Рабинский реализм может показаться наивным, но это далеко не так,?– отмечала Анна Чудецкая.?– Его взгляд?– взгляд внимательного исследователя, тонкого психолога, истинного философа»45.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава вторая СТАНОВЛЕНИЕ

Глава вторая СТАНОВЛЕНИЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД Вопрос шел о пенсии для вдовы военнослужащего Ивана Рахунова, в годы войны заочно осужденного как изменника. Его вдова явилась ко мне вместе с сыном и представила неоспоримые доказательства невиновности мужа, даже не знавшего о приговоре.Так

СТАНОВЛЕНИЕ

СТАНОВЛЕНИЕ Смерть отца принесла Уолтеру огромные долги и убыточное газетное дело. Приняв руководство газетой, он понимал, что не сможет заменить отца. Слишком сильной личностью был Мозес Анненберг, слишком большое влияние он оказывал на газету. Видимо, поэтому Уолтер не

Становление НТЦ

Становление НТЦ Так или иначе, дело было сделано. Вот так один короткий разговор с сильными мира сего может напрочь изменить ситуацию к лучшему. Если использовать обычные каналы, наверняка бы ничего не вышло – всё завязло бы в нашей бюрократии.Куй железо, пока горячо!

Глава 16 ТРИ ПОЭМЫ О РЫЦАРСТВЕ (Первая половина XIII века)

Глава 16 ТРИ ПОЭМЫ О РЫЦАРСТВЕ (Первая половина XIII века) А) «Орден рыцарства»Особое место следует отвести небольшой поэме, появившейся в первой половине XIII века, авторство которой приписывается Югу де Сент-Омеру, соратнику Готфрида Бульонского и сеньору Табариксу

Профессиональное становление

Профессиональное становление Будни врачебной работы в десантном полку давали мне основания для размышлений. Я уже тогда понял, что врачебная культура предполагает как ее внешние проявления, так и внутренние – содержательного свойства. Эти требования рождены были

Наталия Корсакова. Кубанские казачьи хоры в эмиграции. Первая половина xx века

Наталия Корсакова. Кубанские казачьи хоры в эмиграции. Первая половина xx века История песенной культуры кубанских казаков тесно связана с военно — историческими традициями как самого казачества, так и России. Любовь к пению, знание народных и строевых песен —

1. Первая кровь в начале века

1. Первая кровь в начале века Если XIV–XVI века запомнились потомкам как ЭПОХА РЕНЕССАНСА, то XX век войдет в историю как ЭПОХА МАССОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕРРОРА, ибо ни одна предшествующая эпоха не подарила человечеству такого количества жертв террора, как XX

Глава первая Тридцать три века секретной службы

Глава первая Тридцать три века секретной службы На протяжении тридцати трех веков шпионы и разведчики куда сильнее воздействовали на ход истории, чем на воображение историков. Объясняется это, видимо, самым характером работы, которую ведут шпионы, а также тем, что мотивы,

Становление движения хиппи

Становление движения хиппи Движение хиппи начиналось весьма невинно. Первоначально на углах улиц и в парках собираются небольшие группы юношей и девушек, одетых в характерном стиле, которые под звуки гитар или транзисторов сидят и курят гашиш. При этом они производят

Становление советского рэкета

Становление советского рэкета Теория А. Черкасова. Банда Г. Корькова. Вячеслав Иваньков. Банда братьев Толстопятовых.Залегшие на дно в начале 60-х воры в законе после смещения Н. Хрущева начали постепенно поднимать головы. Наряду со старыми представителями группировки

ГЛАВА ПЕРВАЯ Facilius est neus facere, quam idem[20] Гурджиев в Париже. В Гурджиеве как будто происходит перемена. Он избирает разор. Эзотерическая школа просвещает детей века сего. Горемыки. Немного обвинений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ Facilius est neus facere, quam idem[20] Гурджиев в Париже. В Гурджиеве как будто происходит перемена. Он избирает разор. Эзотерическая школа просвещает детей века сего. Горемыки. Немного обвинений. КАК видим, после страшной автомобильной аварии Гурджиеву стало не под силу

Становление Руси

Становление Руси Заметно расширив свою территорию и экономическую мощь, Русь стала известной в самых отдаленных странах. Святослав подчинил славянское племя вятичей, разгромил хазар, победил греков, мечтал завоевать земли дунайских болгар. Во всех учебниках истории