СТАРИК ИЗ БРЮССЕЛЯ

СТАРИК ИЗ БРЮССЕЛЯ

Немцы и венгры отчаянно защищали Секешфехервар — областной и военно-промышленный центр страны, крупный узел коммуникаций, где сходятся до десятка шоссейных дорог и шесть железнодорожных линий, одна из которых ведет из Будапешта на Вену. Но, уходя, они не успели разрушить город. Он лишь слегка пострадал от обстрела. Окна во многих домах без стекол, крыши и стены пробиты и общипаны осколками, опалены минными разрывами, но дома стоят, и в них можно жить.

На черных ветках высоких шелковиц, согретых пламенем редких пожаров, тает иней. Еще не убраны трупы, а в переулках уже царит оживление, какое бывает, пока еще нет военного коменданта.

Женщины снуют с узлами, из которых торчит бахрома ковров, свисают рукава одежды и кружева занавесей. Путаясь в меховом, волочащемся по земле пальто, девочка толкает тележку, нагруженную диванными подушками, электрическими настольными лампами, кастрюлями и еще чем-то. Цыган, в надвинутой на глаза фетровой шляпе, в новом смокинге с шелковыми отворотами и в рваных штанах, поспешно катит в центр города пустую тележку. В раскрытых магазинах рыщут по полкам стаи мальчишек. Из подвалов доносится шум падающих ящиков и катящихся бочек.

Среди всей этой суеты странно видеть памятники, свидетельствующие о величии человеческого духа. Их много. Они обступают нас со всех сторон, бронзовые и каменные. Они всюду — в каждом скверике, где звонко шелестят на ветру обледенелые, еще зеленые, листья каштанов; на каждой маленькой площади, даже на такой, где и автомобилю негде развернуться, где немного расступаются перед церковью старинные дома с тяжелыми дубовыми дверьми в витках из кованого железа.

Воин с ружьем наперевес, перешагнув через раненого товарища, устремляется вперед.

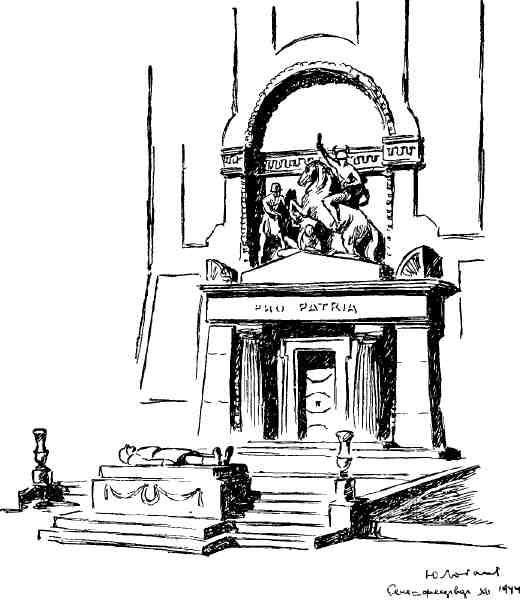

Над входом в церковь в нише — обнаженный воин на вздыбленном коне. Под конем распростерся убитый враг, над ним стоит, вытаскивая меч из ножен, другой воин с набедренной повязкой. Латинская надпись гласит: «За родину».

На мраморной гробнице с барельефом лежит, вытянув руки, еще один воин.

Проходим под аркой ворот, мимо развалин старинной базилики, мимо прилепленной к стене дома крохотной капеллы с колокольней, похожей на минарет, и выходим на небольшую центральную площадь. Здесь нас опять встречает каменный обнаженный всадник с мечом.

Долго стоим перед ним, стараясь понять смысл длинной надписи на постаменте.

Вдруг слышим сзади:

— Parlez vous fran?ais? (Вы говорите по-французски?) Говорите, да? О, это прекрасно! Я как-то сразу догадался об этом. Будем знакомы. Я бельгиец. Мы — друзья, мы — союзники.

Маленький худощавый старичок, с седыми, закрученными вверх усами, выпячивает грудь, на которой ярко выделяется нашитая полоска материи с густой и длинной черно-желто-красной бахромой — национальные бельгийские цвета.

Он с гордостью и явным удовольствием демонстрирует свою принадлежность к нейтральной нации. Шагает с достоинством, не спеша, четко постукивая стоптанными каблуками.

— Здесь, в Секешфехерваре, прошу вас, полагайтесь на меня во всем. Вам, может быть, нужна квартира? Я вам могу помочь. Тут в одном доме весь этаж свободен. Хозяин — витезь — удрал со всей семьей в Германию. Разрешите, я понесу ваш чемоданчик. Идемте за мной.

Но я удерживаю его:

— Скажите, что это за голый всадник?

— О, вы еще ничего здесь не знаете? Но не беспокойтесь. Мориамэ Бенони, или, как меня зовут тут, Белга-бачи, дядя бельгиец, вам все расскажет. Это памятник тизедик[2] полку гусаров знаменитой венгерской конницы, которая существовала с 1741 года по 1918. А почему гусар голый — об этом есть анекдот. Видите, вот это — ратуша, или, по местному, варошхаза. Памятник стоит как раз против окон налоговой комиссии, поэтому и говорят, что на бедного гусара наложили столько налогов, что он остался совсем голым.

Бенони хихикает в кулачок и, высоко подняв руку, с многозначительным видом вытягивает указательный палец.

— Я тут все знаю. Двенадцать лет живу в Секешфехерваре.

Забавный старик! Но есть что-то грустное, почти жалобное, во взгляде его серо-зеленых глаз, затуманенных очками, повиснувшими на тоненьком носу. И что-то нищенское есть во всей его одежде.

На нем черный, сильно засаленный макинтош и рыжие брюки со многими латками и бахромой внизу. На голове большой зеленый берет с хвостиком на макушке. Женский шарфик узлом завязан на шее, а поверх накручено еще кашне.

— Я вижу, вы всем интересуетесь, — говорит Бенони, заглядывая мне в глаза. — Я вам буду полезен. Здесь очень много старины! О, сколько хотите! Секешфехервар — это в переводе — престольный белый город, когда-то он был столицей государства. Потом пришли турки, а они, знаете, как немцы, — аллес махен капут. Осталась одна церковушка святой Анны, вон та, что прижалась к дому; из нее турки мечеть сделали, дервиши там жили. Видите, я все знаю. Я полюбил этот город. Он стал для меня родным. А вот это, — увлекает нас Бенони в сквер, — обратите внимание, творец Венгрии — святой Иштван.

На высоком гранитном постаменте — бородатый и длинноволосый всадник в плаще; на голове корона, в руке крест — символ апостольской власти. Это, уверяет Бенони, один из величайших политических деятелей и дипломатов своего времени — Иштван из королевской семьи Арпадов. Он основал венгерское государство, распространил и утвердил среди язычников-мадьяр христианство. Потому и причислен католической церковью к лику святых. Между прочим, интересно, — это все историки говорят: Иштван так ненавидел немцев, что попросил королевскую корону не от германского императора, как это было тогда принято в Западной Европе (1000-й год), а от папы римского.

— Однако, — добавляет, хитро подмигивая, Бенони, — желая — о, дипломат! — жить в мире с Германией, он женился на баварской принцессе. А с нею приехала большая свита. И кончилось это тем, что после смерти Иштвана германский император Генрих шестой захватил Венгрию.

— Святого Иштвана вам надо знать, — говорит Бенони поучительно. — Вы его увидите тут на каждом шагу: во всех скверах, на всех площадях; а его корону — на пуговицах, на конвертах, всюду. Это у них герб, эмблема, символ! Но вам нужно к коменданту? Идемте, я вас провожу.

Приосанившись, Бенони направляется к желтозеленому двухэтажному, с балконом в виде раковины, зданию варошхазы. С почтением смотрит он на статуи женщин в тогах, стоящих на капителях, а затем робко проходит мимо часового в сводчатый вестибюль, чуть слышно шагая по кирпичному полу. Непрестанно оглядываясь, он ведет нас по каменной лестнице. Благоговейно задерживается перед стилизованной фигурой божьей матери с младенцем, попирающей полумесяц. «Символ венгерской победы над турками», — шепчет нам. И, наконец, чуть ли не на цыпочках, вводит нас в широкий коридор второго этажа. Стены здесь разрисованы углем — монахи в сутанах и герои в национальной одежде. Во весь простенок аллегорические фрески — магнаты, министры, дипломаты, генералы, а в центре высокий бритый старик в адмиральском мундире — регент Хорти. В глубине композиции две огромных руки. Одна держит шар с восьмиконечным крестом — венгерское право, пальцы другой сложены, как для присяги. Вокруг солнечные лучи, похожие на паутину.

Бенони подмигивает:

— Уй-уй-уй, сколько тут всяких знаменитостей! Больше, чем в жизни! Я вам расскажу забавный анекдот, — посмеивается он в кулачок. — Один иностранец спросил венгра: «Что такое Венгрия?» — «Королевство», — ответил тот. — «А кто у вас король?» — «Короля нет, есть регент, адмирал Хорти». — «Адмирал? Разве Венгрия морская держава?» — удивился иностранец. — «Нет, сухопутная», — сказал венгр. — «А зачем же гросс-адмирал Дениц привозил Хорти в подарок от Гитлера специально построенную яхту?» — «Для катанья по Дунаю». — «А не по Средиземному морю?» — «Возможно». — «А против кого вы воюете?» — «Против России». — «Разве у вас есть к ней территориальные претензии?» — «Нет, — ответил венгр, — у нас больше претензий к Румынии». — «Значит, Румыния тоже ваш враг?» — «Нет, мы с нею в союзе»…

Старик трясется от смеха.

— Вот и поймите вы этих венгров!

Подойдя к дверям, у которых толпится народ, Бенони прикладывает к губам палец.

Бургомистр доктор Кеньереш и только что назначенный военным комендантом молодой капитан принимают посетителей. Переводчица так занята, что у нее нет времени даже к еде притронуться, — ее дочка дремлет в углу с кастрюлькой на коленях. Вопросы у посетителей самые разнообразные и неотложные.

Можно ли открыть парикмахерскую? Имеет ли право хозяин возобновить работу на своей трикотажной фабрике? Что делать с неразорвавшимися снарядами? Долго ли еще будут висеть на рекламных тумбах нилашские плакаты с надписями «Победа или Сибирь?» Нельзя ли завтра же выпустить первый номер газеты на венгерском языке под названием «?j feh?rv?r»[3]? Когда эмигрантам можно будет уехать на родину — в Чехию, в Югославию? Кому подать жалобу на соседа-мародера? Не напишет ли комендант бумагу, что в монастыре ордена францисканцев солдатам нельзя останавливаться на постой?

Патрульный приводит цыгана в смокинге…

Не отрывая коменданта от дел, мы регистрируемся у писаря-сержанта и идем с Бенони в узенькую и кривую Лакатош-утц[4], а там входим в подъезд понурого с подслеповатым фасадом двухэтажного дома, настолько старого, что он держится, наверное, лишь потому, что другие дома подпирают его с боков. Бенони разыскивает привратницу, что-то ей внушительно объясняет, и та дает ему связку ключей от квартиры на втором этаже.

Подойдя к двери с надписью «Витезь Ревес Миклош», Бенони вдруг делает шаг назад и, вытянув руку, указывает на блестящую металлическую пластинку:

— Ола-ла! Видали вы это?

На пластинке красно-бело-зелеными полосками обозначены контуры Венгрии в ее теперешних границах, а вокруг — очертания вдвое большего черного пространства, обведенного терновым венком, с игл которого стекают кровавые капли.

— Черное — это Воеводина с Нови-Садом, Хорватия с Загребом, Трансильвания, Словакия и часть Словении с выходом к Адриатическому морю. Прекрасные места! Это они, видите ли, находятся в трауре и плачут кровью, что по Трианонскому договору[5] их оторвали от Венгрии. Хо-хо! Они в трауре! А вопрос-то, вопрос какой! «Может ли оставаться так?» И вот ответ красными буквами: «Нет! Нет! Никогда!» Подумайте: никогда!

Бенони перочинным ножом срывает пластинку с двери и передает ее мне.

— Пожалуйста, можете задержать это у себя.

Мы входим в квартиру.

— У вас есть спички? — спрашивает Бенони, озираясь в полумраке. — А может быть, уже есть электричество? Говорят, ваш комендант первым делом ездил на электростанцию… — Он ощупывает стену и щелкает выключателем. Лампочки в люстре вспыхивают. — Есть! — кричит он. — Я так и знал! Ола-ла! С таким комендантом жизнь наладится быстро!

Старик идет впереди, освещая комнату за комнатой. В них еще не остыл, не разметан уют, хозяева будто только что уехали и скоро вернутся.

Картины псовой охоты, огромная подкова, плети разной формы и длины, миниатюрные уздечки и шпоры, дипломы охотника и мастера конного спорта, похожие на торговые патенты, — все это, украшая стены, аттестует витезя Ревес Миклоша, как истинного венгра-дворянина. А вот, очевидно, он и сам в прошлом: гусар в шапочке с павлиньими перьями, в мундире со звездами на золотом воротнике, с крестами и медалями на груди. Рядом портрет дамы в платье с кринолином. В соседней комнате улыбается с фотографии девушка, вероятно, их дочь. На подзеркальнике среди туалетных принадлежностей осталась ее диадема из картона, обтянутая золоченой гофрированной бумагой, с цветными лентами. Девушка, наверное, примеряла ее перед зеркалом, готовясь к веселой встрече нового года… Где-то она теперь? В следующей комнате, обставленной маленькими столами, стульями, шкафчиками, раскрашенными в народном стиле, жили дети. На этажерке сложены их игрушки — оловянные солдатики, пушки, жестяные сабли, заводные модели самолетов.

— Уй-уй-уй! — морщится Бенони, указывая на игрушки. — Здесь весь народ так воспитывался. Двенадцать лет назад, в первый же день своего приезда, я увидел, как в небольшой роще дети под руководством взрослых тащили деревянные пушки, устанавливали их, целились — настоящая война! Они имели свою организацию — «Левенте»! В каждой деревне вы увидите их значок: восьмиконечный крест с загнутым основанием. Тогда уже их готовили к войне. Еще прошлой осенью во всех газетах писали: «Мы непобедимы, у нас миллион левентов!» Это я вам говорю, Мориамэ Бенони. Я сохранял газеты, но мой зять их уничтожил — боялся неприятностей! Хо-хо! Тут говорили, что русские всех порежут, а кто останется в живых, того отправят в Сибирь. Подумайте: в Сибирь! — Взмахнув руками, Бенони усаживается на стуле. — Что это у вас в бутылке? Ром? Можно мне рюмочку, а то вино мне вредно.

Отпив глоток, чмокает губами и вытирает их рукавом макинтоша.

— Ром же прекрасен для моего здоровья. Двенадцать лет живу я в этом Секешфехерваре, — повторяет он, морща лоб, точно удивляясь, как мог вытерпеть столько. — Венгров я хорошо знаю. Правду сказать, они не всегда были на стороне Германии. Но Гитлер, кроме границ, на которые они претендуют, пообещал им еще и колонии. А на это они — уй как падки! Есть у них партия такая — «Скрещенные стрелы», нацисты там всякие, нилашисты. Да, кстати, я вам расскажу об этой партии забавные вещи. Мадьяры-кочевники, появившись в Карпатах, столкнулись с баварцами и саксонцами, которые страшно боялись пришельцев, вооруженных луками. Они читали в церквах специальные литании, прося бога уберечь их от венгерских стрел. А нилаши взяли да и сделали эти стрелы своей эмблемой! Хо-хо.

Бенони с хитрой усмешкой многозначительно поднимает палец.

— Между прочим, не будь я Мориамэ Бенони, если Салаши известен секрет названия его партии. Он, я думаю, с историей так же знаком, как я — с тайнами египетских пирамид! Так вот, значит, эти самые нилаши из «Скрещенных стрел» собирали народ и кричали: «Да здравствует Гитлер! Верните нам все! Дайте нам колонии!» Да, да! Я это прекрасно слышал. А пока они так кричали, немцы вывозили из страны все, что им было надо. Я живу около вокзала и сам видел, как со станции Бичке ежедневно приходило и отправлялось в Австрию по двенадцать поездов с пшеницей! Да! Не меньше! И вот еще забавный случай. В 1942 году венгры послали на Украину двести пятьдесят тысяч центнеров пшеницы, и немцы засеяли там поля. Засеять-то они засеяли, а урожаем не воспользовались! Хо-хо! Не будь я Мориамэ Бенони!

Старик от души смеется, раскачиваясь на стуле.

— Каждый день в Германию уходили также поезда со скотом, с птицей, с мясом на льду, — продолжает он, становясь снова серьезным и печальным. — Все это забиралось у народа. А крестьянам за их работу господа крупные землевладельцы, вы думаете, платили деньгами? Ни-ни! Боже ты мой! — Бенони ожесточенно качает головой и отмахивается обеими руками. — Им платили натурой! Мукой, картошкой, кукурузой! А в магазинах за все остальное гоните денежки, гоните пенго! Отлично придумано! Знаете, я рассуждаю справедливо. Я христианский коммунист. Здешний управитель почты мне сам сказал вчера… А вы знаете, он настоящий христианин, хотя и венгр, по-французски прилично говорит. «Это нас бог карает войной, — сказал он. — Мы лучшего и не заслужили». Разрешите еще рюмочку. За ваше доброе здоровье. Ром очень хорошо действует на мой организм. Вот уже с начала войны я не получаю своей пенсии. Откуда? Из Брюсселя, чорт возьми! Ола-ла! Гитлер запретил! Но теперь я получу все зараз. Наш бельгийский франк так и останется франком, а что будет с их пенго?

Бенони щелкает пальцами и делает ими винтовое движение кверху.

— Фюйть! Не будь я Бенони! У них же нет золотого фонда. Все прикарманил Гитлер со своей шайкой. Никаких социальных законов! Я живу у зятя. Он — чулочник на трикотажной фабрике. За двенадцать лет я не видел, чтобы он когда-нибудь хорошенько отдохнул или повеселился. Ни-ни! Боже ты мой! А его брат, каменщик, за адскую работу получает всего два пенго в день. А ведь у каменщиков сезон! Зимой работы нет. Вот и живи!

Бенони грустно морщится. Но тут же лицо его озаряется широкой улыбкой. Он с удовлетворением потирает руки.

— Теперь вы пришли! Уй-уй-уй, это прекрасно! Я очень рад. Сам управитель почты сказал, что теперь, слава богу, все наладится с их государством, поживут себе без претензий, своим домком, по-хорошему… Да, но мне уже пора!

Бенони встает. Его очки сползли на кончик носа. Он поправляет их, затем долго приводит в порядок свою одежду. Завязывает на шее шарфик, поднимает воротник макинтоша. Ему не хочется уходить.

— Ну, до свиданья, — наконец, говорит он смущенно. — Вы знаете, мне хотя и семьдесят три года и я много пожил на свете, но сейчас мне кажется, что эти дни самые-самые хорошие во всей моей жизни! Вы еще будете здесь завтра? Разрешите, я к вам зайду, еще кое-что расскажу. Ну, покойной вам ночи, мои дорогие друзья. Покойной ночи!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Нота Ноткин: «старик Державин нас приметил»

Нота Ноткин: «старик Державин нас приметил» Нота Ноткин – один из ярчайших представителей еврейского купечества, доставшийся России после раздела Речи Посполитой. Его таланты поощряли польские короли, его идеи освоения евреями российских земель с интересом обдумывали

Старик и оружие Секреты легендарного налетчика

Старик и оружие Секреты легендарного налетчика Накануне своего семидесятидевятилетия Форрест Такер вышел на работу в последний раз. Выглядел он все еще великолепно — ярко-голубые глаза, густые седые волосы. Однако старческие недуги, в том числе высокое давление и язва,

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ СТАРИК И ДЕТИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ И в то же время… Совет повнимательней вчитаться. Пьер Шеффер, или стремление к беспорядку. Политехнический эзотеризм. Верность и нонконформизм.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ СТАРИК И ДЕТИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ И в то же время… Совет повнимательней вчитаться. Пьер Шеффер, или стремление к беспорядку. Политехнический эзотеризм. Верность и нонконформизм. ЭТА школа эзотерики была призвана просветить детей своего времени со всеми их