Несостоявшаяся книга о Льве Шестове

Несостоявшаяся книга о Льве Шестове

Вопреки представлению о Шоре как авторе книги о Шестове[126], таковой он не написал, хотя, судя по архивным материалам, интенсивно над ней работал[127]. Шору принадлежит несколько очерков о Шестове в ивритской печати: L. Shestov ve-torato (Л. Шестов и его учение) (Davar, 1940, n 4515, May 17 <s.> 3), представлявший доклад, прочитанный им по палестинскому радио 25 апреля 1940 г. под названием Darko shel L. Shestov mi-hitboleliut le-khakhmat Israel (Путь Л. Шестова от ассимиляторства к еврейской мудрости)[128]; позднее данный очерк перепечатан в сборнике He-avar: le-dvarei yamei ha-yehudim ve-hayahadut be-rusia (Tel Aviv), 1970, <vol.> 17 <ss.> 229-32). В связи с двухлетней годовщиной со дня смерти Шестова Шор опубликовал в той же газете Davar очерк Lev Shestov ve-a’rkho ha-histori (Лев Шестов и его историческое значение) (1941, n 4787, April 4 <s.> 3). Годы спустя, в год 100-летнего юбилея философа, он вновь напомнил о нем, теперь уже израильскому читателю, напечатав все в том же Davafe очерк Hoge ve-ba’al emuna (Мыслитель и человек веры) (1966, February 25 <ss.> 7–8) – последняя из публикаций, в единственном виде, упомянута в кн. Барановой-Шестовой,

II: 185 (см. также прим. 2 к письму 74 Шестова Эйтингону, от 15 февраля 1936 г.).

Через несколько месяцев после смерти Шестова, 19 февраля 1939 г., Шор читал доклад о нем в Тель-Авиве. В письме Эйтингонам, отправленном за несколько дней до этого, 15 февраля, он сообщал:

Дорогие Мир<р>а Яковлевна и Макс Ефимович,

в воскресенье, 19 февраля<,> я читаю о Льве Иса<а>ковиче. Если Вы будете в этом время в Тель-Авиве, я буду очень рад видеть Вас на моем докладе.

К слову сказать, отношения Шора и Эйтингонов составляли важную страницу в его и их жизни, неотделимую от общих культурных и художественных запросов и интересов палестинской еврейской интеллигенции. Так, в письме к Мирре Яковлевне от 20 августа 1939 г., написанном в тот же день, что и письмо Эйтингону, приводившееся во вступительной статье, Шор поднимал вопросы, связанные с его размышлениями, как он их определяет, о «культурных печалях в Палестине».

Мы живем с воспоминаниями и тоской о большой и утонченной культуре, – писал он, невольно перекликаясь со знаменитым мандельштамовским определением акмеизма как «тоской о мировой культуре», – об искусстве в стране, которая начинает свой культурный путь. Вправе ли требовать и ожидать здесь такой культуры и такого искусства и с этими критериями подходить ко всему, что делается здесь? И не являются ли эти требования преувеличенными и не является эта преувеличенность наших ожиданий источником постоянных огорчений?

Недавно, размышляя о нашем искусстве, я набрел мыслью на понятие, которое может «оправдать» наше искусство и дать нам историческое «утешение». Понятие это – «новый примитив». А сущность его заключается в том, что всякое национальное творчество в начале существования своего непременно двоится: оно несет в себе влияния старых культур и является наследником их законченности, с другой стороны, в них проявляется совершенно новый дух строящегося народа, который не нашел еще подлинного выражения и манифестирует себя в том, что искажает и нарушает законченные формы, перенятые от других народов. Так, в греческой архаике наряду с изысканнейшими формами появляются внезапно странные, нелепые, неожиданные, «примитивные» пропорции – новый примитивизм, который начинает бороться против чужеземных влияний и оказывается источником будущего греческого искусства. Так и у нас – даже у лучших мастеров нередко появляются примитивизмы, которые кажутся художественными пробелами, но которые, может быть, представляют собой начало нового творчества. Что, конечно, не значит, что каждая беспомощность в художественной технике свидетельствует о новом и оригинальном искусстве. Если это так, если в примитивизмах нашего искусства кроется начаток будущего развития, то многое из того, что и в искусстве, и в жизни нас так шокирует, приобретает совершенно иное и гораздо более утешительное значение.

О том, что это – не только теоретические размышления, но и наблюдения над реальными явлениями в искусстве и жизни, я должен сегодня умолчать. И так я увлекся эпистолярной беседой, живо представляя себе, как Вы с добрым вниманием слушаете собеседника и склонением головы и понимающим взором ободряете его. В результате письмо мое стало чрезмерно длинным – в особенности для пациента, только что оправившегося от своей болезни.

Рассуждения Шора о примитивном искусстве возрождающихся народов органично вплетались в его занятия «высокой» наукой и «высоким» искусством. Сохранился набросок плана-проспекта книги Шора о Шестове (на иврите) Torato shel Lev Shestov: Nisaion lefaneakh al derekh ha-filosofit at ha-ruakh ha-yehudi ve-at tafkido be-tarbut iropa (Учение Льва Шестова: Опыт философского раскрытия еврейского духа и его роли в европейской культуре)[129]. Согласно этому плану, задуманная книга должна была состоять из вступления, пяти частей и заключения.

Вступление, – говорилось в плане-проспекте, – представляет собой тройное введение в философию Шестова. 1-ая глава «Вступления» намечает роль Шестова в духовной жизни еврейского народа и в развитии европейской культуры и тем самым предварительно устанавливает историческое значение его. 2-ая глава характеризует сущность экзистенцио-нальной философии в противоположность философии спекулятивной. 3-я глава ставит проблему формы в философии и открывает в нарочито эссеистической и афористической бессистемности шестовского творчества динамическое единство «живой системы».

Далее должны были следовать части, предназначенные раскрыть философию Шестова как мессианское дерзновение и как теорию этого акта. «Так как мысль Шестова постоянно движется по линии борьбы между “Афином” <sic> и “Ерусалимом”, то и раскрытие его философии дается в аспекте противоположения автономной мудрости и религиозной философии».

I-я часть (Борьба против «Афин»), по замыслу автора, должна была быть «посвящена преодолению лжемессианства науки и теоретической философии» и состоять из трех глав. Раскрывая их содержание, Шор писал:

1-ая глава – Критика теоретической истины – излагает опыт метафизики познания Шестова и его новую и радикальную Критику чистого разума.

2-ая глава – Критика автономной морали – обнаруживает трагедию падшего и сопряженного со злом добра и внутренней этики секуляризованного существования. Экскурс – Критика отвлеченной красоты – устанавливает индивидуальный и неповторимый характер красоты и объясняет напрасные усилия построения генерализирующей эстетики.

3-я глава – Критика идеалистического мировоззрения – находит в основе идеалистического мышления идолопоклонства перед абсолютированной идеей, которое приводит к подавлению и уничтожению человеческой личности и ее свободы и развенчивает таким образом ложные притязания идеализма на обретение спасения для человека и человечества[130].

II-ая часть книги (На путях к Ерусалиму) задумывалась в виде анализа методов экзистенциального мышления и должна была представлять «введение в теорию и практику философии мессианского дерзновения». В плане-проспекте это расшифровывалось так:

1-ая глава – Exercitia spiritualia – 1) устанавливает цели и задачи «духовных упражнений», 2) вырабатывает диалектику шестовского мышления как основу этих «упражнений», 3) раскрывает внутреннюю структуру и последовательность <этих «упражнений»> и показывает таким образом философию Шестова как систему духовного воспитания на путях мессианской веры. 2-ая глава – Странствования по душам – дает теорию экзистенциальной психологии в понимании Шестова, показывает на ряде примеров ее приемы и определяет метафизическое значение добытых ею результатов. 3-я глава – De profundis – открывает экзистенциальную ситуацию (ситуацию трагической безысходности), как исходный пункт философии и источник философского творчества.

Цель III-й части (Миф и мудрость в творчестве Шестова) Шор формулировал как выработку «положительного содержания учения Шестова». Она также включала в себя три главы:

1-ая глава, Миф и мудрость, представляет собой попытку выяснения религиозного мировоззрения Шестова, которое намеками и фрагментарно дано в его произведениях и которое является основой его учения. 2-ая глава – За пределами познания и разума – осуществляет завещанную Шестовым в его последнем произведении парадоксальную задачу построения «логики мышления 3-го измерения» и дает заложенную в творчестве Шестова систему религиозной философии. 3-я глава – Человек перед лицом бездны – раскрывает трагедию человеческого существования, как основу экзистенциального мышления и показывает пути преодоления этой трагедии в учении Шестова.

Наконец, в IV-й (Эллины и иудеи) и V-й (Библейское откровение и судьба философии) частях, говорилось в плане-проспекте, определяется «значение еврейской идеи, раскрытой в философии Шестова для настоящего и будущего еврейского народа и человечества». TV-я часть, в которой должна была быть осуществлена попытка «проникнуть в метафизический и экзистенциальный смысл борьбы между эллинским и иудейским духом», состояла из трех глав:

1-ая глава – Соблазны и очарования «Афин» – дает характеристику эллинской культуры и раскрывает заложенную в ней антиномию одновременного утверждения жизни и смерти. 2-ая глава – Заветы Ерусалима – устанавливает творческую сущность еврейского духа и смысл лежащей в основе его манифестации отказа от создания «кумиров». 3-я глава – Между «Афинами» и «Ерусалимом» – вскрывает борьбу эллинского и еврейского духа как основу европейской культуры и выясняет творческий смысл этого духовного конфликта в аспекте судеб еврейского народа и человечества.

Как и все другие части книги, трехглавной планировалась и последняя часть, в которой намечалась «роль экзистенциальной философии Шестова как попытки философского раскрытия библейского откровения, в преодолении современного философского кризиса».

1-ая глава – Философия на распутье – выясняет смысл современного кризиса философии в перспективе вечного круговорота философской мысли. 2-ая часть <sic> – Трагедия экзистенциальной философии – освещает срывы экзистенциального мышления у Киркегаарда, Ничше и других мыслителей этого направления. 3-я глава – Библейская мудрость, как предпосылка возрождения философии – показывает преодоление этих срывов в философии Шестова на основе библейского откровения.

В заключении автор ставил перед собой задачу определить «органические пределы философского мышления как трагедию философского творчества» и показать, «каким образом “система в бессистемности”, динамический принцип философствования Шестова, имеющий свои корни в еврейском духе и библейском откровении, утверждает и преодолевает эту ограниченность».

Книга планировалась в виде солидной монографии – с разнообразными указателями: библиографии Шестова, литературы о нем, индексами имен, основных обсуждаемых проблем и понятий.

Остается только посетовать на то, что столь капитальный, по крайней мере, для своего времени, труд о Шестове не был издан. Впрочем, мы доподлинно не знаем, был ли он вообще написан. Судя по тем кускам, что сохранились в архиве Шора, прежде всего связанным с желанием и необходимостью конкретизировать замысел автора, «расписать» его в той или иной степени подробно, не только с точки зрения перспективного плана, но и в качестве вполне осязаемых и конкретных текстовых фрагментов, работа должна была приобрести весьма основательный размах. Трудно сказать, что помешало ее полному осуществлению, завершению и изданию. Скорее всего, внешние и внутренние причины носили «встречный» характер и взаимообусловливали друг друга.

Если говорить о внешней стороне дела, то, помимо сугубо материального, финансового фактора, существовала, очевидно, еще одна весьма существенная проблема, обойти которую для полного и ясного ответа на вопрос, почему книга Шора о Шестове в Палестине не появилась, невозможно. Письмо Шора Эйтингону от 31 марта 1940 г. открывает, что выдвигаемая им интерпретация Шестова как еврейского философа вызвала несогласие и даже, возможно, резкую полемическую реакцию в кругах палестинского интеллектуального истеблишмента («официальных академических кругов», как они названы в этом письме). Шор полагал, что действием именно этих сил объясняется задержка его выступления на радио с лекцией о Шестове, заявку на которую он подал еще 12 декабря 1939 г. (см. выше, прим. 3, с. 238). Касаясь сложившегося неопределенного положения, он писал Эйтингону:

С радио у меня странные отношения. После того, как Лубрани несколько раз подтверждал мне, что доклад о Льве Иса<а>ковиче принят и будет поставлен в программу, он в письме, связанном с докладом о Марке Шагале, который я ему предложил и который он обещал поставить в программу в апреле, неожиданно сообщает мне, что о времени прочтения доклада о Шестове он мне пока ничего определенного сказать не может: как будто и не отказ, а как будто и отказ. Во всяком случае, когда я буду читать о Шагале, то сумею с ним «вплотную» поговорить о Шестове. Боюсь, что этому докладу мешают какие-либо веяния из наших официальных академических кругов. За последнее время мне пришлось встретиться с такими неожиданными сюрпризами в области человеческих отношений в сфере культурной работы, что я перестал чему бы то либо удивляться. Во всяком случае, дела этого я оставить не хочу и буду добиваться этого доклада. В связи с этими колебаниями нашего Радио я прошу Вас пока никому не говорить о том, что я должен читать о Шагале. Кто знает: вдруг с какой-нибудь неожиданной стороны подуют неблагожелательные веяния и помешают этому делу.

В конце концов, радиолекцию о Шестове Шор, как было сказано выше, 25 апреля 1940 г. прочитал. Однако, говорилось в том же письме далее,

это упорное сопротивление каких-то кругов ерусалимских в отношении к Льву Иса<а>ковичу и его учению заставляет меня посоветоваться с Вами о<б> одном плане, который давно уже занимает меня. У нас, евреев, никогда не было подлинной философии, подобной греческой или немецкой от Николая Кузанского до Лейбница и Гегеля. Не было ее, потому что не было у нас Ренессанса, т. е. опыта духовной свободы. Спиноза был единственным еврейским философом, стоящим по ту сторону религиозной догмы; и не случайно, что он оказался выброшенным из еврейской национальной среды. Вторым еврейским философом был

Лев Иса<а>кович, – и снова видим мы, что еврейская официальная «наука» не принимает его. Ренессанс же, т. е. опыт духовной, творческой свободы есть основная и насущнейшая задача нашего национального существования. Если мы не сделаем попытки поставить и осуществить ее, мы будем снова – и на этот раз не в силу внешних, но в силу внутренних причин, а значит по своей вине, – мы будем снова отброшены на старые позиции ортодоксально-религиозного существования за оградой закона и за стенами гетто.

Вся моя художественно-просветительская работа приобретает свой смысл в перспективе этой задачи, о которой я в этом письме могу лишь совсем кратко упомянуть. Такую же работу следовало бы начать и в области философии, более камерно, интимно, «катакомбно». И мне кажется, что формой такой работы, территорией ее могла бы быть некая «___________»[131], или Общество имени Льва Шестова, которое поставило бы своей целью: а) Изучение творчества Л. Шестова, б) Распространение его учения и в) Свободное философское исследование вообще. Здесь, в Палестине, есть культурные силы, которые могли бы принять участие в такой работе; но сейчас они находятся в разброде; такое общество помогло бы им найти друг друга и создать атмосферу взаимного понимания и сочувствия.

Мне бы очень хотелось знать Ваше мнение по этому вопросу. Если бы такое общество сорганизовалось, то председателем его никто другой не мог бы быть, как Вы, дорогой Макс Ефимович. Ученым секретарем был бы Генрих Леопольдович Ловцкий. Я бы взял на себя Тель-Авив. Интенсивной работы такое общество производить, конечно, не могло бы, это было бы не в природе его. Но несколько заседаний и докладов в год и, быть может, ежегодник философский – это задачи, которые можно было бы без большого труда осуществить. Конечно, если бы покойный Зандбанк был бы еще жив, то многое было бы облегчено. Незадолго до его смерти мы обсуждали с ним план издания сборника, посвященного Льву Шестову, и только его неожиданная смерть помешала осуществлению этого плана. Быть может, в первом сборнике Шестовского Общества можно было бы в нескольких словах упомянуть ту роль, которую сыграл Зандбанк в деле приглашения Шестова, и в связи с этим указать на культурную роль Зандбанка в Палестине. Однако все это подробности. Мне прежде всего хотелось бы услышать Ваше суждение обо всем этом деле. Конечно, окончательное решение о том, предпринимать или не предпринимать этого дела <sic>, можно будет сделать после личного нашего свидания, которое, я надеюсь, произойдет в скором будущем.

До тех же пор я ожидаю от Вас несколько слов о здоровье Мир<р>ы Яковлевны, о Ваших планах на ближайшее будущее и о том, как Вы относитесь к моему предложению о создании такого общества.

Шлю Вам наши самые сердечные приветы.

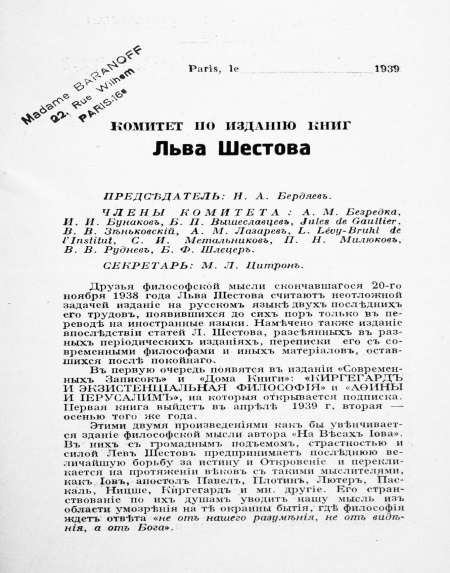

Очень может быть, что мысль о создании философского Шестовского общества в Палестине в определенном смысле перекликалась с парижским Комитетом по изданию книг Льва Шестова, проспект (подписной лист) которого Шор получил от дочери философа, Н. Барановой-Шестовой (см. фото № 15 и 15а). Высылая его из Парижа в Палестину одному из самых верных и преданных приверженцев и почитателей шестовского учения, Шору, она писала 2 марта 1939 г.:

Многоуважаемый Евсей Давыдович <sic>,

По указанию Николая Александровича Бердяева, посылаю Вам подписной лист на выходящие из печати книги моего отца, Льва Шестова.

Буду Вам очень признательна, если Вы найдете возможным принять участие как в подписке, так, по возможности, и распространении издания.

Если Вы можете помочь нам в этом деле, не откажите в любезности дать знать, и я Вам вышлю еще несколько подписных листов.

При сем прилагаю также заметку о книгах, на случай если возможно поместить ее в местной прессе.

Принося Вам заранее мою искреннюю благодарность, остаюсь уважающая Вас

Нат. Шестова-Баранова[132]

О том, что Шор работал над книгой о Шестове, мы узнаем и из письма его жены, Надежды (Надивы) Рафаиловны М. Гордону, секретарю иерусалимского книжного издательства Mosad Bialik. Сношениями с официальными лицами, определявшими судьбу сочинения мужа, ей пришлось заниматься самой потому, что Шор находился в это время в больнице. Письмо не датировано, но из контекста с ясностью вытекает, что речь идет о 2-й половине 1940 г.:

Многоуважаемый г. Гордон,

простите, что пишу по-русски: я нахожусь сейчас в такой спешке, что не могу сосредоточиться на еврейском правописании и не хочу испытывать Ваше терпение зрелищем моих ошибок.

К моему глубокому сожалению, мне не удалось застать вчера переписчика и получить у него материал. Чтобы хоть что-нибудь пришло к заседанию, посылаю Вам в срочном порядке (к сожалению, по-русски) некоторый материал, который может дать представление о характере, задачах и направлении работы моего мужа, а также статью его о Шестове, которая была прочитана им в апреле этого года в Радио <sic> и потом напечатана в Даваре. Работа моего мужа является результатом не только методического изучения произведений Шестова, но личного общения с ним. Вся работа рассчитана на 20–22 печ<атных> листа.

Если только будет малейшая возможность, то сегодня пошлю Вам еще и часть работы на иврите. Если бы не болезнь моего мужа, то весь материал был бы давно в Ваших руках. Было бы очень желательно, если бы вопрос о его работе был бы решен в ближайшее время, чтобы он мог бы сейчас же <по> выходе из больницы приступить к окончательному оформлению своей книги[133].

После того как Шора выписали из больницы, он получил от самого М. Гордона датированное 20 января 1941 г. письмо следующего содержания (в подлиннике на иврите):

Многоуважаемый господин,

Я прочитал в газетах сообщение о том, что Вы выписались из больницы, и хочу воспользоваться случаем, чтобы передать Вам свои пожелания скорейшего и полного выздоровления. Я надеюсь, что Вы с новыми силами вернетесь к Вашей обычной работе.

Пока Вы находились в больнице, в прессе появилось объявление о том, что мы намерены в этом году издать 3 книги: художественную, публицистическую и научную. Мы просили авторов представить свои рукописи не позднее 31 января, с тем чтобы передать их на чтение нашим рецензентам. В ответ пришло уже несколько материалов, и мы надеемся, что и Вы также сумеете подать нам до истечения срока свою рукопись о Льве Шестове и его учении. Наши рецензенты заинтересованы представить свои заключения без промедления, и мы надеемся огласить авторам наше решение не позднее начала марта.

С глубоким уважением и почтением,

М. Гордон[134]

Мы не знаем, как в точности развивались события в дальнейшем, но судя по тому, что книга Шора о Шестове так и не увидела свет, следует полагать, что то ли автор из-за болезни не сумел вовремя представить рукопись на конкурс, то ли сыграло свою роль отрицательное заключение рецензента, то ли возникла какая-то другая причина, не позволившая этому замыслу обрести телесную плоть ни тогда, ни потом.

Время спустя, по всей видимости, в середине 1942 г. Шор вновь вернулся к неустроенной издательской судьбе своей рукописи о Шестове. В недатированном, но, судя по контексту, относящемся именно к этому времени письме Эйтингону он писал:

Дорогой Макс Ефимович

<…>

Посылаю Вам одновременно с этим письмом Экспозе моей работы о Л. Шестове и мой доклад Афины и Иерусалим, кот<орый> я читал в Радио, и буду Вам очень признателен, если Вы переговорите с Гринбаумом[135] в том духе, о котором мы сговаривались при нашем последнем свидании в Ерусалиме. Как Вы помните, дорогой Макс Ефимович, дело идет о том, чтобы Мосад Бялик решился бы заключить со мною договор на этот труд на основании моего экспозе и Вашей рекомендации (без того, чтобы я дал бы им несколько глав на еврейском языке) и чтобы мне был бы выдан аванс, который позволил бы мне приступить к работе и ее осуществить. Экспозе, доклад в Радио и мою статью об историческом значении Л. Шестова Давар) на еврейском языке я передам Гринбауму при свидании; полтора года тому назад я передал эти материалы секретарю Мосада Бялик, М. Гордону; возможно, что они в его материалах еще хранятся.

Заранее благодарю Вас за Вашу доброту и внимание и шлю Вам и Мирре Яковлевне наши самые лучшие приветы. Мой отец был очень тронут Вашим письмом и ответит Вам, лишь только отдохнет немного от волнений и усталости, связанных с его юбилеем[136].

И вновь что-то помешало и расстроило планы Шора. С известной долей вероятности можно предположить, что книга не вписывалась в апокалипсический фон эпохи. Палестина, вроде бы далекая от основного театра военных действий, однако не менее других стран, а в определенном смысле даже и более была вовлечена в кровавый хаос: в Европе происходило истребление миллионов евреев. Пусть и прочитывающая учение Шестова в библейско-еврейском контексте, но все же обращенная к сложным философским материям, а не к более простому – «земному» материалу и написанная «элитарным» языком, внятным лишь единицам, а не демократическому большинству, работа Шора вполне могла быть воспринята теми, от кого зависело ее издание, как неурочная, демонстративно-неуместная, и тем самым растерять остатки актуальности, которая и раньше не ощущалась в Палестине как особенно острая.

30 июля 1943 г. из жизни ушел Эйтингон, один из тех немногих, на влияние и поддержку которого, кроме Я. Зандбанка (к тому времени тоже покойного), мог рассчитывать Шор в своей деятельности апологета-популяризатора шестовских идей и одного из хранителей памяти о философе. Тем не менее, ни уверенности в правоте и ценности дела, которым он занимался, ни надежды на то, что оно принесет когда-нибудь зримый результат, он не терял: продолжал работать над книгой и читать лекции о Шестове. Сохранилось письмо к нему Елизаветы Исааковны Мандельберг, сестры Льва Исааковича, от 7 июня 1943 г., в котором она писала:

Дор<огой> Евс<ей> Дав<идович>! Спасибо за Вашу лекцию. Знаете, я боюсь воспоминаний, особен<но> о близких людях. Я не смотрю на фотографии, избегаю вещей, напоминающих о близких, ушедших. Когда Вы сказали, что будете читать о Л<ьве> И<сааковиче>, я сначала инстинктивно обрадовалась, а потом испугалась… Я с трепетом и страхом шла на лекции перед тем. И это тот страх, кот<орый> бывает у раненой, когда боишься, чтобы дотронуться до раны. Когда Вы читали, то страх постепенно проходил, и наступило не только какое-то успокоение, но и облегчение. Знаете, у меня беспрерывная, неослабевающая тоска, и как будто на лекц<ии> от нее освободилась и то немного отдохнула. Спасибо еще раз.

С приветом сердечным

Е. Мандельберг[137]

На это письмо 9 июня (по почтовому штемпелю) Шор ответил словами благодарности за искренне прочувствованное внимание к своей деятельности:

Дорогая Елизавета Иса<а>ковна,

от всей души благодарю Вас за Ваше письмо. Оно явилось для меня самой большой наградой за мою работу, посвященную творчеству Л<ьва> И<сааковича>. Я мечтаю о том, ч<тобы> довести эту работу до конца, и буду необычайно рад, если она будет принята Вами так же, как и моя лекция, которая является фрагментом этой работы.

Ваше письмо обрадовало и взволновало меня. Читая его, я понял, какую неосторожность сделал я, согласившись читать в В<ашем> присутствии о Л<ьве> И<сааковиче>. Если бы я заранее подумал об этом, то, верно, не решился бы это сделать. По-видимому, и здесь Л<ев> И<саакович> прав: надо, не оглядываясь и не раздумывая, идти к той цели, которая тебя влечет, даже если и не знаешь, в какую страну придешь.

Всю эту неделю я собирался В<ам> написать и поблагодарить за В<аше> деятельное дружеское участие. Но сейчас же после нашего возвращения Надя заболела гриппом, и это окончательно лишило меня возможности урвать время на письмо.

В этот приезд я особенно внятно почувствовал сожаление о том, что мы живем в разных городах и что-то мешает нашему постоянному общению.

Еще раз за все благодарю.

Преданный Вам

Е. Шор[138]

* * *

Как в биографии Шестова, так и в его «постбиографии» палестинский эпизод занимает вроде бы ничтожное по времени и значению место. Однако в создании аутентичного «портрета времени» и полнообъемной монографии о философе, на отсутствие которой было указано во вступительной статье (см. прим. 1), важны и существенны, на наш взгляд, все краски и компоненты, и открытие любых биографических «малостей» и подробностей или обнаружение неизвестных страниц в «книге жизни» наряду с перечитыванием страниц известных, не в полной или не в адекватной мере прочтенных раньше, приобретает здесь весьма продуктивную научную перспективу.

Когда-то Р. Иванов-Разумник писал о том, что «“учеников”, “школы” у Л. Шестова – к счастью для него – никогда не будет»[139]. Испытанное временем это прорицание, как зачастую бывает, сбылось наполовину: «школы» в привычном смысле «антифилософ» Шестов действительно не создал, но его многочисленные ученики – и в непосредственном смысле, и в более опосредованном, фигуральном понимании – составляют, возможно, не сообщающееся между собой напрямую, но существующее как реальная историческая категория духовно-интеллектуально сообщество[140]. Эпистолярный диалог Шестова с двумя яркими представителями этого сообщества – Эйтин-гоном и Шором – и историко-биографический контекст этого диалога составили и основное, и дополнительное содержание данной книги.

Вклад ни того, ни другого в шестововедение неизвестен по той простой причине, что с формальной точки зрения никакого вклада, по существу, и не было. Вряд ли в качестве такового можно признать нескольких лекций, выступлений по радио или газетных статей Шора, к тому же на труднодоступном для специалистов-шестововедов иврите. Задуманная книга о Шестове написана им не была, возможно, не только по причине внешних обстоятельств, которые отмечались выше, но и по условиям внутренним, научно-творческим. Ведь вышел же в той самой Палестине и в очень близком временном соседстве с задуманным, но неосуществленным книжным проектом Шора, скажем, сборник эссе д-ра Цви Виславского Aruvei reshiyot (Jerusalem, 1944), в котором нашлось место для портрета Шестова-философа (из включенных в книгу имен, известных русскому читателю, упомянем еще М. Гершензона – речь идет о его работе Судьбы еврейского народа – и Л. Троцкого). Однако «вклад» в духовную историю шестовских друзей и корреспондентов, о которых идет речь в нашей книге, следует измерять не только привычным непосредственно-физическим способом, но и как-то иначе, подбирая другие «вычислительные приборы». Улетучивающееся, нематериализовавшееся, не ставшее объективизированным в какой-то конкретной текстовой оболочке присутствие «зараженных идеями» – пусть не прямых их творцов и созидателей, а только участвовавших в их производстве на «подсобных ролях» – как дискутанты-полемисты, как активные слушатели-собеседники, как эпистолярные корреспонденты, заслуживает, без сомнения, сочувственного внимания и памяти потомков. И не только потому, что они явились зрителями «высоких зрелищ», но и потому, что их жизнь и деятельность представляют важный биографический конкретно-человеческий документ, из чьей фактологии, в конце концов, и ткется единая ткань всемирно-исторического текста, в которой подчас чрезвычайно трудно, а порой и просто невозможно отделить историю людей от истории идей.

Вот почему, делая в данной книге основной акцент на раскрытии новых биографических обстоятельств, событийных оттенков и некоторых недостаточно освещенных эпизодов из жизни Шестова, мы сознательно стремились избегать представления его собеседников как статистов, исполняющих «служебные функции» при выдающемся мыслителе или как ничем не проявивших себя в интеллектуальной сфере его «оруженосцев». Только при такой неиерархизованной атмосфере возможна, как нам кажется, полноценная реконструкция того потонувшего, исчезнувшего, растворившегося во времени «вещественно-биографического» мира, тайны и загадки которого продолжают волновать с прежней, неутихающей силой. Ответить на них, безусловно, хотелось бы со всей возможной полнотой. Но объективно сделать это можно только тогда, когда будет накоплена максимальная фактологическая база. Как один из небольших шагов по направлению к этой цели была задумана, составлена и издана эта книга.

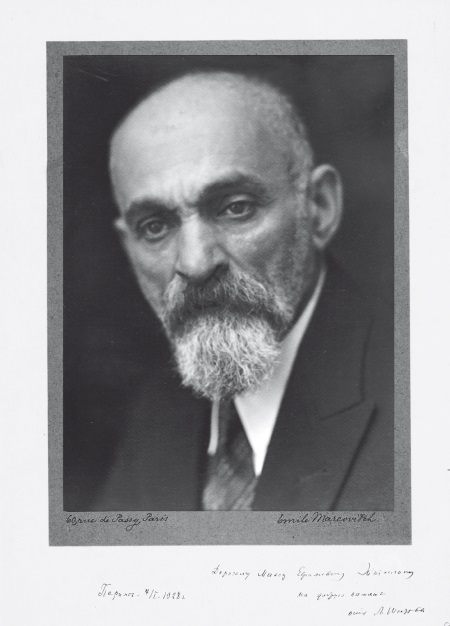

1. Фотография Л. Шестова, подаренная М. Эйтингону со следующей надписью: «Дорогому Максу Ефимовичу Эйтингону на добрую память от Л. Шестова. Париж. 7/1 1928 г.» (60, rue de Passy, Paris. Emile Marcovitch)

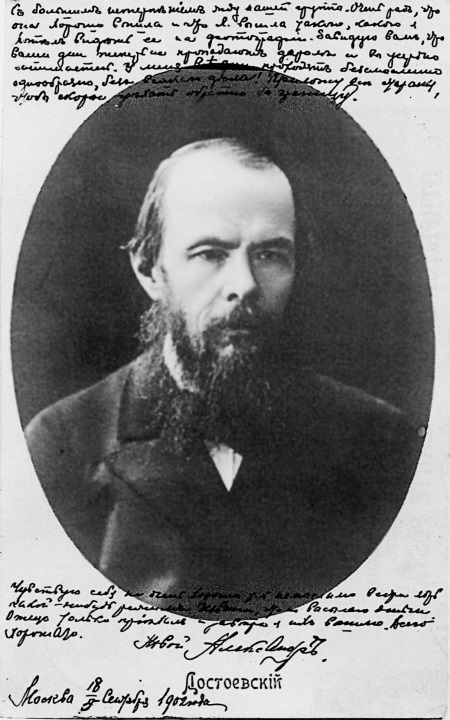

2. Открытка, посланная М. Эйтингону, студенту Гейдельбергского университета, его однокашником из Москвы следующего содержания:

3. Зигмунд Фрейд и его круг Стоят (слева направо): Отто Ранк, Карл Абрахам, Макс Эйтингон, Эрнест Джонс; сидят: Зигмунд Фрейд, Шандор Ференци, Ганс Сакс (Берлин, 1922).

«С большим нетерпением жду нашей группы. Очень рад, что она хорошо вышла и что Л. вышла такою, какою я хотел видеть ее на фотографии. Завидую вам, что ваши дни теперь не пропадают даром и вы усердно занимаетесь. У меня все дни проходят бессмысленно однообразно, без всякого дела! Приложу все старания, чтобы скорее уехать обратно за границу.

Чувствую себя не очень хорошо, т. к. немыслим все же хоть какой-нибудь режим. Извини, что не высылаю деньги. Отец только приехал, и завтра я их вышлю. Всего хорошего.

Твой Александр.

Москва 18/5 сентября 1902 года»

(The Abraham Schwadron Portrait Coll., Dept. of Manuscript and Rare Books of the National Library of Israel, Jerusalem)

4-6. Макс Эйтингон

7. Мирра Эйтингон [141]

8. Портрет Мирры Эйтингон (работы Йосефа Оппенгеймера?), висевший в кабинете Макса Эйтингона

9. «Курский соловей» Надежда Плевицкая

10. Портрет Н. Плевицкой в доме Эйтингонов

11. Обложка книги Н. Плевицкой Дежкин карагод, со вступительной статьей А. Ремизова (Берлин, 1925)

12. Дом Эйтингонов в Берлине

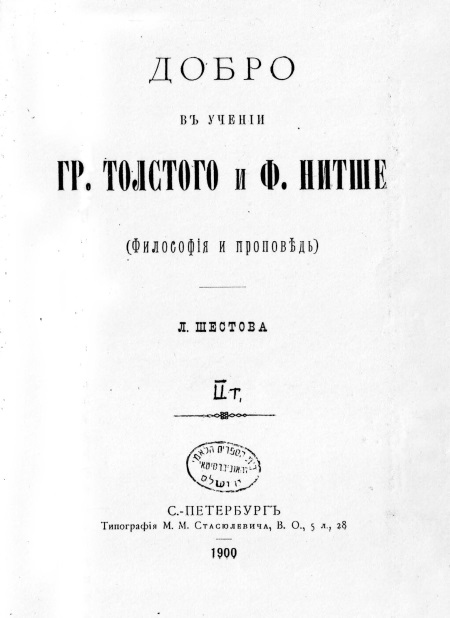

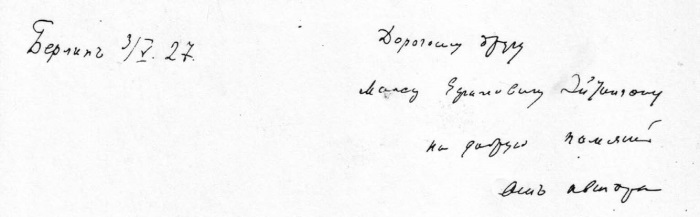

13, 13а. Книга Шестова Добро в учении гр. Толстого и Нитше (Философия и проповедь) (СПб., 1900), подаренная Эйтингону автором с дарственной надписью.

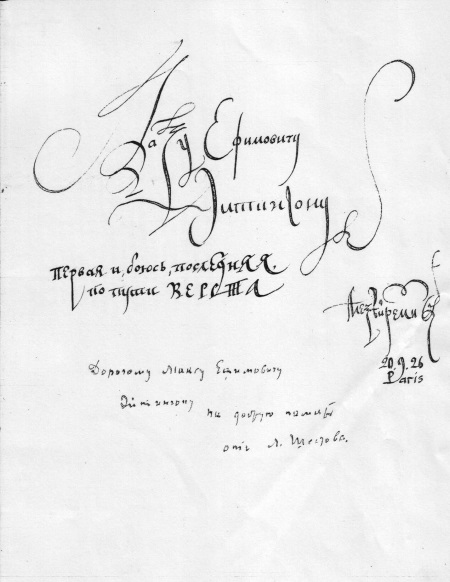

14 и 14а. Автографы Ремизова и Шестова на экземплярах журнала Версты (№№ 1 и 2), подаренных Эйтингону

15 и 15а. Комитет по изданию книг Шестова (проспект)

16 и 17 – Евсей Давидович Шор

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Книга I

Книга I Глава XX. Здесь описывается Малая Армения Нужно знать, что есть две Армении: Малая и Великая. Царь Малой Армении правит своею страною по справедливости и подвластен татарам.Много тут городов и городищ, и всего вдоволь, а от охоты на зверей и на птиц потехи много. Но,

Книга II

Книга II Глава LXXVI. Здесь описываются дела ныне царствующего великого хана Кублая [Хубилая], его двор, справедливое правление и говорится о других его делах Начну повесть о всех великих делах и великих диковинах ныне царствующего великого хана Кублая, по-нашему «великого

История шестая. Несостоявшаяся зимовка

История шестая. Несостоявшаяся зимовка Заканчивался сентябрь 1968 года в верховьях реки Алтын-Юрях, правого притока Алдана. Берегами река полностью оправдывала своё название – «Золотая Речка». Золотыми были лиственницы по склонам высоких изрезанных сопок, золотыми были

Этюд о Льве Николаевиче Гумилеве

Этюд о Льве Николаевиче Гумилеве Лев Гумилев, сын поэтов Николая Степановича Гумилева (1886–1921) и Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966), родился в Царском Селе 1 октября 1912 г. В детстве воспитывался у бабушки, Анны Ивановны Гумилевой (1854–1942), сначала в Царском Селе, а в

Книга I

Книга I 1 Давно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был; но не раз я откладывал работу: то мешали обстоятельства, то брало сомнение — удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с

Глава 2 НЕСОСТОЯВШАЯСЯ КАРЬЕРА

Глава 2 НЕСОСТОЯВШАЯСЯ КАРЬЕРА Дронов шагал по коридору одиннадцатого этажа ГРУ и вспоминал, с каким трепетным волнением шел здесь впервые четыре года тому назад, получив назначение после окончания академии. Ему казалось тогда, что он попал в какой-то совершенно другой

О чем эта книга?

О чем эта книга? Эта книга – о крупнейших мировых ограблениях и кражах.О том, кто, как и у кого отбирает честно (или нечестно) нажитое имущество.Об «индивидуальной воровской деятельности», о шайках разбойников и бандах грабителей, о казнокрадстве и грабеже в масштабах

О ком эта книга?

О ком эта книга? Эта книга – о «выдающихся» ворах и грабителях.«О ворах-„артистах“», криминальных авторитетах и ворах-неудачниках.О несчастных людях, берущих то, что им не принадлежит, и теряющих себя.В книге пять частей.В первой части («Романтики с большой дороги»)

Книга

Книга По мере прочтенияКнига теряла и теряла в весе,Пока в один прекрасный день легкий ветерок не подбросил ее в воздух,Весело перевернув последнюю страницу,С которой я едва успела словить выразительное

Павел Нерлер Несостоявшаяся эмиграция: вокруг письма Н. Я. Мандельштам Н. А. Струве (конец 1973)[833]

Павел Нерлер Несостоявшаяся эмиграция: вокруг письма Н. Я. Мандельштам Н. А. Струве (конец 1973)[833] Начнем с текста публикуемого письма: “Милый Никита. К вам обратится мой друг – Кирилл Викторович Хенкин. Я надеюсь, что вслед за ним последую я. Пока он здесь расправляет

О ком эта книга

О ком эта книга В этой книге собраны рассказы о людях, владевших и владеющих крупнейшими мировыми состояниями.Можно ли у них чему-то научиться? Решайте сами.Стоит ли у них чему-то учиться? Решайте сами.Но сначала подумайте, какую цену они заплатили за свое богатство.И какую

О чем эта книга

О чем эта книга В книге пять частей.В первой части («Династический принцип») рассказывается об отцах-основателях великих династий, созидателях промышленных и финансовых империй, и их потомках. Границы поля деятельности этих титанов, как и границы любых империй,

Несостоявшаяся книга о Льве Шестове

«БЛАГОДАРЯ ВАМ ОТЧАСТИ ОН МОГ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ РАБОТУ ДО КОНЦА» Лев Шестов и Макс Эйтингон Книга, которую читатель держит в руках, знакомит с перепиской двух крупнейших интеллектуалов ХХ столетия. Представлять одного из них, известного философа Льва Исааковича Шестова