Глава IX. Победа

Глава IX. Победа

ПРИКАЗ № 1

частям пулковского отряда.

31 октября 1917 г., 9 ч. 38 м. пополуночи

«После ожесточенного боя части пулковского отряда одержали полную победу над силами контрреволюции, которые в беспорядке покинули свои позиции и под прикрытием Царского Села отступают к Павловскому 2-му и Гатчине.

Наши наступающие части заняли северо-восточную оконечность Царского Села и станцию Александровскую. На правом фланге у нас был колпинский отряд, на левом — красносельский.

Приказываю пулковскому отряду занять Царское Село и укрепить подступы к нему, особенно со стороны Гатчины.

Затем продвинуться дальше, занять Павловское, укрепить его с южной стороны и захватить линию железной дороги до станции Дно.

Отряд должен принимать все меры к укреплению занятых им позиций, возводя окопы и другие оборонительные сооружения.

Он обязан войти в тесную связь с колпинским и красносельским отрядами, а также со штабом начальника обороны г. Петрограда.

Главнокомандующий войсками, действующими против контрреволюционных отрядов Керенского, подполковник Муравьев».

Вторник, утро. Что случилось? Всего два дня назад по окрестностям Петрограда бесцельно бродили беспорядочные, лишенные руководителей команды. У них не было ни продовольствия, ни артиллерии, ни какого бы то ни было плана действий. Что сплотило эти массы красногвардейцев и солдат, у которых не было ни организации, ни навыков воинской дисциплины, ни офицеров, в армию, подчиняющуюся своему выборному командованию, способную выдержать и отразить удар артиллерии и казачьей конницы?

Восставший народ по-своему отбрасывает прочь военные шаблоны. Никогда не будут забыты одетые в лохмотья армии французской революции, победители при Вальми и Вейсембурге[70]. Против Советов соединились юнкера, казаки, дворяне, помещики, черносотенцы, а за ними уже снова маячили царь, охранка, сибирские рудники и, наконец, безграничная и страшная угроза со стороны немцев… Победа, выражаясь словами Карлейля, означала «Торжество и Золотой век без конца».

В воскресенье вечером комиссары Военно-революционного комитета вернулись с фронта в полном отчаянье, и петроградский гарнизон выбрал свой Комитет пяти, свой боевой штаб, в составе трех солдат и двух офицеров, несомненно свободных от контрреволюционной заразы. Общее командование было возложено на экс-патриота полковника Муравьева — дельного человека, за которым, однако, было необходимо зорко следить[71]. В Колпине, Обухове, Пулкове, в Красном Селе были сформированы временные отряды, постепенно увеличивавшиеся, по мере того как к ним присоединялись бродившие по окружающей местности группы, в которых были перемешаны солдаты, матросы, красногвардейцы, отдельные части разных полков, пехота, кавалерия, артиллерия и несколько броневиков.

На рассвете показались казачьи разъезды Керенского. Началась беспорядочная ружейная перестрелка, сопровождаемая требованиями сдаться. Над холодной равниной ясный морозный воздух наполнился звуками боя. Их услышали блуждавшие команды, собравшиеся в ожидании у костров… Итак, началось! Они кинулись туда, где шел бой. Отряды рабочих, шедшие по главным дорогам, ускорили шаг… Ко всем атакованным пунктам сами собой стекались огромные массы охваченных гневом людей. Их встречали комиссары, указывавшие, какую позицию занять, что делать. Это была их битва за их собственный мир; командиры были избраны ими самими. В тот момент все многообразные и разнородные проявления воли многих слились в одну волю…

Участники этих боев рассказывали мне, как сражались матросы: расстреляв все патроны, они бросились в штыки; как необученные рабочие ринулись на казачью лаву и вышибли казаков из седел; как в темноте какие-то неизвестно откуда взявшиеся толпы народа внезапно, как волны, обрушились на врага… В понедельник еще до полуночи казаки дрогнули и побежали, бросая артиллерию. Пролетарская армия двинулась вперед длинным, изломанным фронтом и ворвалась в Царское, не дав врагу времени разрушить правительственную радиостанцию. Теперь эта станция метала в мир торжествующие гимны победы…

«Всем Советам рабочих и солдатских депутатов.

30 октября, в ожесточенном бою под Царским Селом, революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова.

Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии и принять все меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантюр, грозящих завоеваниям революции и торжеству пролетариата.

Да здравствует революционная армия!

Муравьев».

Новости из провинции…

В Севастополе власть захвачена местным Советом. Грандиозный митинг матросов боевых кораблей, стоящих на севастопольском рейде, заставил офицеров торжественно присягнуть новому правительству. Нижний Новгород управляется Советом. Из Казани сообщают об уличных боях, юнкера и артиллерийская бригада бьются с большевистским гарнизоном…

В Москве снова вспыхнули отчаянные бои. Юнкера и белогвардейцы удерживают Кремль и центр города, но их со всех сторон атакуют войска Военно-революционного комитета. Советская артиллерия бомбардирует со Скобелевской площади городскую думу, комендатуру и гостиницу «Метрополь». На Тверской и Никитской разворочена вся мостовая; булыжник использован при постройке окопов и баррикад. Кварталы, в которых помещаются крупные банки и торговые дома, усиленно обстреливаются из пулеметов. Электрического освещения нет, телефон не работает; буржуазное население попряталось в подвалах… В последнем бюллетене сообщалось, что Военно-революционный комитет ультимативно потребовал от Комитета общественной безопасности[72] немедленной сдачи Кремля, угрожая в противном случае бомбардировкой.

«Бомбардировать Кремль! — кричали обыватели. — Не посмеют!»

Гражданская война пылала от Вологды до Читы в далекой Сибири, от Пскова до Севастополя на Черном море, в огромных городах и в маленьких деревушках. От тысяч фабрик и заводов, крестьянских общин, полков и армий, кораблей в открытом море текли приветствия в Петроград — приветствия правительству народа.

Казачье правительство в Новочеркасске телеграфировало Керенскому: «Войсковое правительство Донского войска приглашает Временное правительство и членов Совета Российской республики, если возможно, прибыть в Новочеркасск, где возможна организация борьбы с большевиками…».

В Финляндии тоже неспокойно. Гельсингфорсский совет и Центробалт (Центральный комитет Балтийского флота) сообща ввели осадное положение и объявили, что все попытки помешать деятельности большевистских отрядов и оказывать вооруженное сопротивление советским постановлениям будут сурово подавлены. Одновременно союз финских железнодорожников объявил по всей Финляндии всеобщую забастовку, чтобы добиться проведения в жизнь законов, установленных в июне 1917 г. социалистическим сеймом, который был разогнан Керенским.

_____

Рано утром я пошел в Смольный. Идя от внешних ворот по длинным деревянным мосткам, я заметил, что в сером безветренном воздухе порхают первые снежинки. «Снег! — весело улыбаясь, закричал часовой, стоявший у двери. — Здорово!» Внутри длинные мрачные коридоры и холодные залы казались пустынными. Громадное здание точно вымерло. Но тут до меня донеслись какие-то странные, глухие звуки. Я оглянулся. Вдоль стен на полу спали люди. Взлохмаченные, немытые люди — рабочие и солдаты, перепачканные и забрызганные грязью, лежали в одиночку и группами, погруженные в тяжелый сон и безразличные ко всему. На многих были разорванные и окровавленные повязки. Тут же рядом валялись винтовки и патронные лепты… То была победоносная армия пролетариата.

Наверху, в буфете, спало столько народу, что с трудом можно было пройти. Воздух был невероятно спертый. Сквозь запотевшие окна еле проникал бледный свет. На прилавке стоял холодный помятый самовар, а вокруг него — масса немытых стаканов. Тут же лежал экземпляр последнего бюллетеня Военно-революционного комитета лицевой стороной вниз, исписанный малограмотным почерком. Какой-то солдат писал эти слова в память о его товарищах, погибших в бою против Керенского, — писал, пока не свалился тут же на пол. Лист был закапан чем-то похожим на слезы…

Алексей Виноградов

Д. Москвин

С. Столбиков

А. Воскресенский

Д. Леонский

Д. Преображенский

В. Лайданский

М. Берчиков

Все эти люди поступили в армию 15 ноября 1916 г. Из них остались в живых трое:

Михаил Берчиков

Алексей Воскресенский

Дмитрий Леонский

Спите, орлы боевые,

Спите с спокойной душой!

Вы заслужили, родные,

Славу и вечный покой…

_____

Только Военно-революционный комитет все еще бодрствовал и работал. Из дальней комнаты вышел Скрыпник. Он рассказал мне, что Гоц арестован, но категорически заявляет, что не подписывал прокламации Комитета спасения, как это сделал Авксентьев. Сам Комитет спасения отказался от своего призыва к гарнизону. В полках, расположенных в городе, сообщил Скрыпник, наблюдается недовольство; Волынский полк отказался драться против Керенского.

В Гатчине было несколько «нейтральных» отрядов с Черновым во главе; он пытался убедить Керенского прекратить наступление на Петроград.

Скрыпник рассмеялся. «Теперь не может быть никаких „нейтральных“, — сказал он. — Мы победили!» Его резкое бородатое лицо пылало почти религиозным воодушевлением. «С фронта прибыло больше шестидесяти делегатов, привезших решения о поддержке от всех армий, за исключением частей Румынского фронта, от которых еще нет известий. Армейские комитеты не пропускают петроградских газет, но мы уже наладили регулярную связь через курьеров…»

В вестибюле появился Каменев, совершенно измученный заседанием конференции по созданию нового правительства, затянувшимся на всю ночь, но все-таки довольный. «Эсеры уже склонны допустить нас в новое правительство, — сказал он мне. — Правые группы запуганы революционными трибуналами. Они в какой-то панике и требуют, чтобы мы прежде всего распустили трибуналы… Мы согласились на предложение Викжеля сформировать однородное социалистическое министерство, и теперь там вырабатывают проект… А знаете, ведь все это только потому, что мы одержали победу. Когда наши дела были плохи, они ни за что не хотели пускать нас в правительство, а теперь все стараются так или иначе столковаться с Советами… Нам нужна действительно окончательная победа. Керенский хочет перемирия, но мы заставим его сдаться…»

Таково было настроение большевистских вождей[73]. Один иностранный корреспондент спросил Троцкого, какое сообщение он хотел бы сделать миру. Троцкий ответил: «В настоящий момент возможно только то сообщение, которое мы уже делаем жерлами пушек».

Но сквозь все это победное воодушевление прорывалось явное беспокойство. Финансовый вопрос. Вместо того чтобы открыть банки, как приказал Военно-революционный комитет, Союз банковских служащих созвал собрание своих членов и формально объявил забастовку. Смольный затребовал от Государственного банка около тридцати пяти миллионов рублей, но кассир запер подвалы и выдавал деньги только представителям Временного правительства. Контрреволюционеры пользовались Государственным банком, как политическим орудием. Так, например, когда Викжель требовал денег на жалованье рабочим и служащим государственных железных дорог, ему отвечали: «Обратитесь в Смольный…».

Я отправился в Государственный банк, чтобы повидать нового комиссара, рыжеволосого украинского большевика, по имени Петрович. Он пытался навести хоть какой-нибудь порядок в делах банка, оставленных в хаотическом состоянии забастовавшими служащими. Во всех отделах огромного учреждения работали добровольцы: рабочие, солдаты, матросы. Высунув языки от напряжения, они тщетно старались разобраться в огромных бухгалтерских книгах…

Здание думы было переполнено людьми. Все еще наблюдались случаи вызывающего поведения по отношению к новому правительству, но они становились все реже. Центральный земельный комитет обратился к крестьянам с призывом не признавать декрета о земле, изданного съездом Советов, потому что этот декрет ведет к смуте и гражданской войне. Городской голова Шрейдер заявлял, что в результате большевистского восстания выборы в Учредительное собрание придется отложить на неопределенный срок.

В сознании большинства людей, потрясенном жестокостью гражданской войны, на первый план выдвигались два вопроса: во-первых, прекращение кровопролития и, во-вторых, создание нового правительства. Никто уже не говорил об «уничтожении большевиков», и мало кто говорил даже об их исключении из правительства. Разве только народные социалисты и Совет крестьянских депутатов еще носились с такой мыслью. Даже Центральный армейский комитет, работавший в ставке и всегда выступавший как заклятый враг Смольного, телефонировал из Могилева: «Если для создания нового министерства необходимо соглашение с большевиками, то мы согласны на предоставление им меньшинства в кабинете».

«Правда», иронически отзываясь о призывах Керенского к «гуманитарным чувствам», перепечатала его обращение к Комитету спасения:

«Согласно предложению Комитета спасения и всех демократических организаций, объединившихся вокруг него, мною приостановлены действия против повстанческих войск и послан представитель-комиссар при Верховном главнокомандующем Станкевич для вступления в переговоры. Примите меры к прекращению возможности напрасного кровопролития…».

Викжель разослал по всей России телеграмму:

«Совещание всероссийского жел. — дор. союза с представителями враждующих сторон и организаций, стоящих на почве соглашения, категорически отвергая применение политического террора в гражданской войне, особенно между отдельными частями революционной демократии, заявляет, что применение такого террора в какой-либо форме одной из сторон против другой в данный момент противоречит самой сущности и цели переговоров…».

Конференция[74] посылала делегации на фронт, в Гатчину. На самой конференции дело, как казалось, шло к окончательному разрешению вопроса. Было даже решено избрать временный народный совет, в который должно было войти около четырехсот членов: семьдесят пять — от Смольного, столько же — от старого ЦИК, а остальные — от городских самоуправлений, профессиональных союзов, земельных комитетов и политических партии. В министры-председатели выдвигали Чернова. Ходили слухи, что Ленина и Троцкого исключат…

_____

Около полудня я уже снова стоял перед Смольным и разговаривал с шофером санитарного автомобиля, который должен был отправиться на революционный фронт. Нельзя ли мне поехать вместе с ним? Разумеется, можно! Этот шофер был доброволец, студент и по дороге он слегка повернулся ко мне и через плечо закричал на ужасном немецком языке: «Also, gut! Wir nach die Kasernen zu essen gehen!»[75]. Я так понял, что в какой-то казарме можно будет позавтракать.

На Кирочной мы завернули в огромный двор, окруженный казарменными строениями, и поднялись по темной лестнице в низкую комнату, освещенную одним окном. За длинным деревянным столом сидело десятка два солдат. Они ели деревянными ложками щи из большого жестяного бака, громко разговаривая, шутя и смеясь.

«Батальонному комитету 6-го запасного саперного батальона здравия желаю!» — закричал мой спутник и тут же представил меня сидевшим как американского социалиста. Все встали и протянули мне руки, а один старый солдат заключил меня в объятия и сердечно расцеловал. Меня снабдили деревянной ложкой и усадили за стол. В комнату внесли новый бак, наполненный кашей, огромный каравай черного хлеба и, разумеется, неизбежный чайник. Все принялись задавать мне вопросы об Америке. Правда ли, что в вашей свободной стране голоса продают за деньги? Если правда, то каким же образом народ добивается исполнения своих требований? А что это за штука «Таммани»?[76] Правда ли, что в вашей свободной стране группка из нескольких человек может как угодно вертеть целым городом и пользоваться им для своей личной выгоды? Как же народ терпит это? В России таких вещей не бывало даже при царе; правда, всегда было взяточничество, но покупать и продавать целые города, в которых живет масса народу!.. Да еще в свободной стране! Неужели в народе совсем нет революционного чувства? Я попробовал втолковать им, что у нас народ пытается изменить положение вещей законными путями.

«Конечно, — кивнул мне молодой унтер-офицер, по фамилии Бакланов, объяснявшийся по-французски. — Но ведь у вас имеется сильно развитый капиталистический класс? В таком случае капиталистический класс, безусловно, должен подчинить себе и законодательство и суд. Как же народ может изменить это положение? Может быть, вы бы убедили меня в своей правоте, поскольку я не знаю вашу страну, но для меня это совершенно невероятно…»

Я сказал, что еду в Царское Село. «Я тоже», — неожиданно заявил Бакланов. «И я… И я…» Все, кто был в комнате, тут же решили ехать в Царское Село.

В этот момент кто-то постучал в дверь. Она открылась, и в ней появилась фигура полковника. Никто не встал, но все громко поздоровались с ним. «Можно войти?» — спросил полковник. «Просим, просим!» — радушно ответили солдаты.

Полковник вошел, улыбаясь, — высокая, представительная фигура в барашковой папахе с золотым галуном. «Кажется, вы говорили, что едете в Царское Село, товарищи, — сказал он. — Нельзя ли и мне с вами?»

Бакланов что-то прикинул в уме. «Не думаю, чтобы здесь сегодня были какие-нибудь особо важные дела, — ответил он. — Едемте, товарищ. Мы с удовольствием примем вас в свою компанию». Полковник поблагодарил его, уселся и налил себе стакан чаю.

Бакланов, понизив голос, чтобы не задеть полковника, объяснил мне положение. «Видите ли, — сказал он, — я председатель комитета. Мы всецело распоряжаемся батальоном, а полковник получает от нас права командира только во время боя, когда батальон подчинен ему и его приказы обязательны для всех. Но он отвечает перед нами за все. В казармах он ничего не может сделать без нашего разрешения… Можно считать его нашим служащим…»

Нам роздали револьверы и винтовки — «знаете, ведь можно и на казаков наткнуться…» — и мы забрались в санитарный автомобиль, прихватив с собой три большие пачки газет для фронта. Автомобиль помчался прямо по Литейному, затем по Загородному проспекту. Рядом со мной сидел молодой поручик, который, по-видимому, с одинаковой легкостью говорил на всех европейских языках. Он был членом батальонного комитета.

«Я не большевик, — горячо уверял он меня. — Ведь я из старинного дворянского рода. Я, собственно, можно сказать, кадет…»

«Но как же…» — изумился я.

«Да, да, я член комитета! Я не скрываю своих политических взглядов, но никто не обращает на это внимания, потому что все знают, что я никогда не выступлю против воли большинства… Я отказался принимать какое бы то ни было участие в гражданской войне, потому что не считаю возможным подымать оружие против моих братьев русских…»

«Провокатор! Корниловец!» — шутливо кричали наши спутники, похлопывая его по плечу.

Мы проскочили под огромной серой каменной аркой Московских ворот, покрытой золотой вязью надписей, тяжеловесными императорскими орлами и именами царей, и вылетели на широкую прямую дорогу, посеревшую от первого снега. Она была забита красногвардейцами, которые с шумом и песнями двигались пешком на революционный фронт. Другие — бледные, грязные, возвращались оттуда в город. Большинство красногвардейцев казались совсем юнцами. Тут же проходили и женщины с лопатами, а иногда и с винтовками и патронташами или с повязками Красного Креста — согбенные, измученные трудом женщины трущоб. Группы солдат, шедших не в ногу, дружески подшучивали над красногвардейцами; попадались суровые матросы, дети, тащившие еду своим отцам и матерям, и все они, двигаясь туда и обратно, ожесточенно месили глубокую грязь, покрывавшую шоссе на несколько дюймов. Мы обгоняли пушки и зарядные ящики, с грохотом катившиеся на юг. Нам встречались грузовики, ощетинившиеся штыками бойцов; с фронта ехали санитарные автомобили, а однажды встретилась медленно подвигавшаяся со скрипом крестьянская телега, в которой корчился и протяжно стонал смертельно бледный юноша, тяжело раненный в живот. На полях по обе стороны дороги женщины и старики рыли окопы и строили проволочные заграждения.

Позади, на севере, сквозь эффектный разрыв туч выглянуло бледное солнце. На плоской болотистой равнине блестел Петроград. Справа вздымались белые, позолоченные и разноцветные купола и шпили; слева — высокие трубы, извергавшие черный дым, а за всем этим низко спускалось небо над Финляндией. Со всех сторон виднелись церкви и монастыри… Время от времени можно было заметить монаха, молча наблюдавшего прохождение пролетарской армии, заполнившей дорогу.

В Пулкове дорога разделилась, здесь мы застряли в огромной толпе, куда с трех сторон стекались людские потоки и где встречались оживленные и веселые друзья, рассказывавшие друг другу о пережитом в боях. Дома, стоявшие у перекрестка, были пробиты пулями, а земля была затоптана и превращена в грязь на полмили кругом. В этом месте произошел ожесточенный бой… Поблизости кружили голодные казачьи кони без всадников в тщетных поисках корма: вся трава на равнине уже давно сошла. Прямо перед нами какой-то неловкий красногвардеец пытался сесть на одного из коней, но все время падал, что по-детски забавляло многотысячную толпу простых людей.

Дорога налево, по которой отступали остатки казаков, вела к деревушке на вершине невысокого холма, откуда открывался великолепный вид на огромную серую, как безветренное море, равнину с нависшими над ней тяжелыми тучами; все дороги были полны людскими толпами, направляющимися из столицы. Далеко слева виднелся невысокий холм Красного Села, где помещались гвардейские летние лагери и находилась императорская ферма. Поблизости однообразие равнины нарушали только несколько обнесенных каменными стенами монастырей да уединенных фабрик, а также приютов и убежищ — больших строений с запущенными садами…

«Вот здесь, — сказал шофер, когда мы поднялись на голый холм, — вот здесь приняла смерть Вера Слуцкая. Да, да, та самая, большевичка и член думы. Это случилось сегодня, рано утром. Она находилась в автомобиле с Залкиндом и еще одним товарищем. Было перемирие, и они направились к передовым окопам. Они разговаривали и смеялись, когда вдруг с бронированного поезда, в котором ехал сам Керенский, кто-то увидел автомобиль и выстрелил из пушки. Снаряд попал в Слуцкую и убил ее…»

Так доехали мы до Царского, где шумно расхаживали герои пролетарских отрядов. Теперь дворец, в котором заседал Совет, был местом делового оживления. Во дворе толпились и красногвардейцы и матросы, у дверей стояли часовые, беспрерывно входили и выходили курьеры и комиссары. В помещении Совета кипел самовар, более пятидесяти рабочих, солдат, матросов и офицеров стояли вокруг него, пили чай и громко разговаривали. В углу двое непривычных к этому делу рабочих пытались пустить в ход ротатор. У стола, стоявшего в центре, огромный Дыбенко склонился над картой, отмечая красным и синим карандашом расположение войск. В свободной руке у него, как и всегда, был большущий револьвер синей стали. Потом он сел за пишущую машинку и стал стучать одним пальцем. Прекращая работу хотя бы на секунду, он снова брал револьвер и любовно вертел его барабан.

У стены стоял диван, на котором лежал молодой рабочий. Двое красногвардейцев склонились над ним, но прочие не обращали на него никакого внимания. Он был ранен в грудь; при каждом ударе сердца сквозь его одежду проступала свежая кровь. Глаза его были закрыты, молодое лицо, окаймленное бородкой, стало зеленовато-белым. Он дышал медленно и трудно и при каждом вздохе шептал: «Мир будет… Мир будет…».

Дыбенко взглянул на нас. «А! — сказал он, увидев Бакланова. — Не угодно ли вам, товарищ, отправиться в комендантское управление и принять там дела? Погодите, сейчас я напишу вам мандат».

Он подошел к машинке и принялся медленно выстукивать букву за буквой.

Вместе с новым комендантом Царского Села я отправился в Екатерининский дворец. Бакланов был очень возбужден и полон сознания своей роли. В том самом белом зале, где я уже был в прошлый приезд, мы застали несколько красногвардейцев, с любопытством оглядывавшихся кругом, в то время как мой старый знакомый полковник стоял у окна и нервно кусал усы. Он приветствовал меня, словно без вести пропавшего брата. За столом у двери сидел француз из Бессарабии. Большевики велели ему оставаться здесь и продолжать свою работу.

«Что мне было делать? — шептал он мне. — В такой войне, как эта, люди, подобные мне, не могут драться ни на той, ни на другой стороне, какое бы инстинктивное отвращение они ни чувствовали к диктатуре черни… Мне только жаль, что я нахожусь так далеко от моей матушки, оставшейся в Бессарабии!»

Бакланов официально принимал дела от старого коменданта. «Вот ключи от стола», — нервно сказал полковник.

Один из красногвардейцев перебил его: «А где деньги?» — резко спросил он. Полковник казался удивленным. «Деньги? деньги?.. Ах, вы говорите о денежном ящике!.. Вот он, в том самом виде, как я получил его три дня назад. Ключи?.. — полковник пожал плечами. — Ключей у меня нет».

Красногвардеец улыбнулся хитрой улыбкой. «Ловко!» — сказал он.

«Откроем ящик! — сказал Бакланов. — Принесите топор! Вот здесь американский товарищ. Пусть он собьет замок и запишет, что окажется в ящике».

Я взмахнул топором, деревянный ящик оказался пустым.

«Арестовать его, — злобно сказал красногвардеец. — Он за Керенского. Он украл деньги и отдал их Керенскому».

Бакланов не соглашался. «Нет, — ответил он. — Ведь до него здесь были корниловцы. Он не виноват».

«Черт побери! — кричал красногвардеец. — Говорю вам, он за Керенского! Не арестуете его вы, так арестуем мы! Мы отвезем его в Петроград и посадим в Петропавловку. Туда ему и дорога!» Остальные красногвардейцы поддержали его. Полковник печально взглянул на нас, и его увели…

Перед дворцом, где помещался Совет, стоял грузовик, отправлявшийся на фронт. Полдюжины красногвардейцев, несколько матросов и один или два солдата, которыми командовал рослый рабочий, забрались в кузов. Они крикнули мне, чтобы я ехал с ними. Из Совета выходили красногвардейцы, сгибаясь под грузом небольших бомб из рифленного железа, наполненных грубитом, который, как они говорили, в десять раз сильнее и впятеро чувствительнее динамита. Они взваливали все эти бомбы на грузовик. Потом зарядили трехдюймовку и прикрутили ее веревками и проволокой к грузовику.

Мы отправились при шумных криках, разумеется, полным ходом. Тяжелый грузовик мотался из стороны в сторону. Пушка переваливалась с колеса на колесо, а грубитные бомбы катались у нас под ногами, звонко стукаясь о боковые стенки автомобиля.

Рослый красногвардеец, которого звали Владимиром Николаевичем, закидал меня вопросами об Америке: «Зачем Америка вступила в войну? Готовы ли американские рабочие разделаться с капиталистами? В каком положении сейчас дело Муни[77]? Будет ли Беркмэн[78] выдан Сан-Франциско?» — и так далее. Нелегко было отвечать на все эти вопросы, выкрикивавшиеся под грохот машины, в то время как мы держались друг за друга и пританцовывали среди катавшихся бомб.

Время от времени патрули пытались остановить нас. Солдаты выбегали на дорогу и, вскидывая винтовки, кричали: «Стой!»

Но мы не обращали на них никакого внимания. «Черт вас дери! — кричали красногвардейцы, — Станем мы останавливаться для всякого! Мы Красная Гвардия!..» И мы гордо, с шиком грохотали дальше, а Владимир Николаевич продолжал выкрикивать мне что-то об интернационализации Панамского канала и тому подобных материях…

Отъехав около пяти миль, мы встретили группу матросов, шедших к Царскому. Мы замедлили ход.

«Братишки, где фронт?»

Передний матрос остановился и поскреб в затылке. «Утром был вон там, так, в полуверсте по дороге. А теперь — черт его знает где. Мы вот ходили, ходили, да так и не нашли».

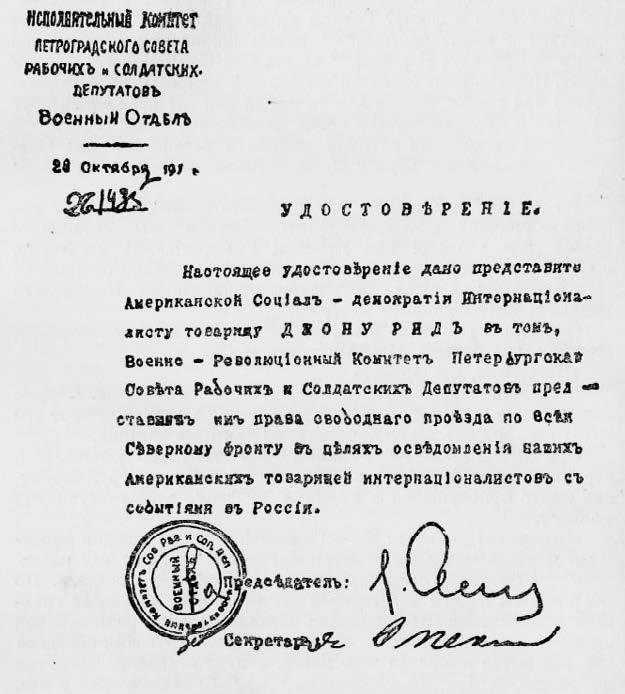

Удостоверение Джона Рида на право проезда по Северному фронту

Они влезли к нам на грузовик, и мы двинулись дальше. Мы, вероятно, проехали еще около мили, когда Владимир Николаевич вдруг прислушался и крикнул шоферу, чтобы остановил машину.

«Стреляют! — сказал он. — Слышите?» На мгновение наступило мертвое молчание, а затем впереди и слева от нас раздалось три быстрых, следовавших один за другим выстрела. По обе стороны дороги расстилался густой лес. В состоянии сильного возбуждения мы осторожно поехали дальше, разговаривая шепотом, и остановились только тогда, когда грузовик оказался как раз почти напротив того места, откуда стреляли. Соскочив на землю, мы рассыпались в цепь и, крадучись, вошли в лес, сжимая винтовки.

Тем временем двое товарищей отвязали пушку и вертели ее до тех пор, пока ствол не оказался направленным прямо нам в спину.

В лесу царило глубокое молчание. Листья уже опали, и стволы деревьев тускло серели под лучами низкого и чахлого осеннего солнца. Все было недвижно. Слышно было только, как под нашими ногами хрустит лед, покрывавший мелкие лесные лужицы. Неужели засада?..

Мы беспрепятственно шли вперед, пока деревья не начали редеть и впереди не открылся просвет, и тогда остановились. Впереди, на маленькой полянке, трое солдат беспечно болтали у небольшого костра.

Владимир Николаевич шагнул вперед. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он. Наша пушка, двадцать винтовок и целый грузовик грубитных бомб — все это, казалось, висело на волоске. Солдаты вскочили на ноги.

«Что у вас тут за стрельба?»

Один из солдат, облегченно вздохнув, ответил: «Да это мы, товарищ, пару зайцев подстрелили…»

_____

Наш грузовик мчался к Романову, рассекая светлый и пустынный воздух. На первом же перекрестке навстречу нам, размахивая винтовками, выскочили двое солдат. Мы замедлили ход и остановились.

«Пропуска, товарищи!»

Красногвардейцы подняли крик. «Мы Красная Гвардия. Не надо нам никаких пропусков… Валяй дальше, нечего разговаривать!..»

Но тут вмешался матрос. «Нельзя так, товарищи. Надо держать революционную дисциплину. Этак всякий контрреволюционер влезет на грузовик да скажет: „Не надо мне никаких пропусков!“ Ведь эти товарищи нас не знают…»

Начался спор. Однако все мало-помалу согласились с мнением матроса. Красногвардейцы с ворчанием вытащили свои грязные бумажки. Все удостоверения были одинаковы, и только мое, выданное революционным штабом в Смольном, имело совсем особый вид. Часовые заявили, что мне придется идти с ними. Красногвардейцы яростно запротестовали, но тот матрос, который первым заговорил о дисциплине, вступился за часовых. «Мы знаем, что этот товарищ — человек верный, — говорил он, — но ведь есть комитетские приказы, и этим приказам надо подчиняться. Такова революционная дисциплина…»

Чтобы не вызывать дальнейших споров, я слез с грузовика, и он умчался вперед, причем вся компания махала мне руками в знак прощального привета. Солдаты с минуту пошептались, потом подвели меня к стене и поставили. Вдруг я понял все: они хотели расстрелять меня.

Я оглянулся: кругом ни души. Только один признак жилья — дымок над трубой деревянной дачи примерно в миле от дороги. Солдаты отошли от меня на дорогу. Я в отчаянии подбежал к ним.

«Да поглядите же, товарищи! Ведь это печать Военно-Революционного Комитета!»

Они тупо уставились на мой пропуск, потом друг на друга.

«Он не такой, как у других, — мрачно сказал один из них. — Мы, брат, читать не умеем».

Я схватил его за руку. «Идем! — заявил я. — Идем к тому дому. Там, наверно, есть кто-нибудь грамотный». Солдаты заколебались. «Нет», — сказал один. Но другой еще раз поглядел на меня. «Почему нет? — проговорил он. — Убить невинного тоже не шутка…»

Мы подошли к двери дачи и постучались. Невысокая полная женщина открыла дверь и отпрянула назад с криком: «Я ничего об них не знаю! Ничего не знаю!»

Один из моих конвоиров протянул ей пропуск. Она снова закричала. «Да вы только прочтите, товарищ», — сказал солдат. Она неуверенно взяла бумажку и быстро прочла вслух:

«Настоящее удостоверение дано представителю американской социал-демократии интернационалисту товарищу Джону Риду…»

Вернувшись на дорогу, солдаты начали советоваться между собой. «Нам придется доставить вас в полковой комитет», — сказали они. Мы шли по грязной дороге сквозь густые сумерки. Время от времени нам встречались группы солдат. Они останавливались, подозрительно оглядывали меня, передавали из рук в руки мой пропуск и ожесточенно спорили о том, следует ли расстрелять меня или нет.

Было уже совсем темно, когда мы дошли до казарм 2-го Царскосельского стрелкового полка — низкого и длинного здания, тянувшегося вдоль дороги. Несколько солдат, болтавшихся у ворот, засыпали моих провожатых нетерпеливыми вопросами: «Шпион? Провокатор?» Мы поднялись по винтовой лестнице и вошли в огромную комнату с голыми стенами. В самой середине стояла печь, вдоль стен тянулись нары, на которых играли в карты, разговаривали, пели или просто спали солдаты. Их было до тысячи человек. В потолке зияла брешь, пробитая пушками Керенского.

Когда я появился на пороге, сразу воцарилось молчание. Все уставились на меня. Потом началось движение, сначала медленное, потом порывистее, зазвучали злобные голоса. «Товарищи! Товарищи! — кричал один из моих провожатых. — Комитет! Комитет!» Толпа остановилась и с ропотом сомкнулась вокруг меня. Сквозь нее проталкивался худощавый юноша с красной повязкой на рукаве.

«Кто это?» — резко спросил он. Мои провожатые доложили. «Дайте его бумаги!» Он внимательно прочел и окинул меня пронизывающим взглядом. Затем улыбнулся и вернул мне пропуск.

«Товарищи, это американский товарищ. Я председатель комитета. Добро пожаловать в наш полк…» Злобный ропот внезапно перешел в гул радостных приветствий. Все бросились ко мне, стали пожимать мне руки.

«Вы еще не обедали? У нас обед уж кончился. Идите в офицерский клуб, там есть кому поговорить с вами на вашем языке…»

Председатель комитета проводил меня через двор к дверям другого здания. Как раз в это же время туда шел молодой человек аристократического вида, с погонами поручика. Председатель представил меня ему, пожал мне руку и ушел.

«Степан Георгиевич Моровский, к вашим услугам», — сказал поручик на прекрасном французском языке.

Из роскошного вестибюля вверх вела парадная лестница, освещенная сверкающими люстрами. Во втором этаже на площадку выходили биллиардная, карточная и библиотека. Мы вошли в столовую, где в центре за длинным столом сидело человек двадцать офицеров в полной форме, с шашками, отделанными золотом и серебром, при крестах и ленточках императорских орденов. Когда я вошел, все вежливо встали и усадили меня рядом с полковником. Это был очень видный широкоплечий мужчина с седеющей бородой. Денщики бесшумно подавали обед. Атмосфера была точно такая же, как и в любом европейском офицерском собрании. Где же тут революция?..

«Вы не большевик?» — спросил я Моровского.

Вокруг стола заулыбались, но я заметил, что двое или трое боязливо взглянули на денщиков.

«Нет, — ответил мой новый друг. — В нашем полку всего один офицер — большевик. Но сейчас он в Петрограде. Полковник — меньшевик. Капитан Херлов — кадет. А я сам — правый эсер. Должен сказать вам, что большинство офицеров нашей армии не большевики. Но они, как и я, верят в демократию и считают своей обязанностью следовать за солдатской массой…»

Когда обед кончился, денщики принесли карту, и полковник разложил ее на столе. Остальные столпились вокруг него.

«Вот здесь, — сказал полковник, указывая на карандашные пометки на карте, — утром были наши позиции. Владимир Кириллович, где теперь ваш отряд?»

Капитан Херлов указал. «Согласно приказу мы заняли позиции вдоль этой дороги. Карсавин сменил меня в пять часов…»

Тут дверь открылась, и в столовую вошел председатель полкового комитета с каким-то солдатом. Они присоединились к группе, окружавшей полковника, и наклонились над картой.

«Отлично, — сказал полковник. — Казаки отошли в нашем секторе на десять километров. Я не считаю необходимым переносить позиции вперед. Господа, сегодня ночью вы будете удерживать вот эту линию, укрепляя позиции путем…»

«Виноват, — перебил председатель полкового комитета. — Имеется приказ двигаться вперед как можно скорее и готовиться наутро вступить в бой с казаками к северу от Гатчины. Необходимо окончательно разбить их. Будьте любезны сделать соответствующие распоряжения…»

Наступило короткое молчание. Полковник снова повернулся к карте. «Хорошо, — сказал он изменившимся голосом. — Степан Георгиевич, не угодно ли вам…» И, быстро проводя на карте линии синим карандашом, он отдал несколько приказаний, которые стоявший тут же унтер-офицер стенографически записал. Затем унтер-офицер ушел и через десять минут вернулся с готовым приказом, переписанным на машинке в двух экземплярах. Председатель комитета взял копию приказа и сверил ее с картой.

«Все в порядке», — сказал он, вставая. Он сложил копию и сунул ее в карман. Затем подписал основной экземпляр, приложил к нему круглую печать, которую вынул из кармана, и передал подписанный приказ полковнику…

Вот она где была революция!

_____

Я вернулся во дворец Совета в Царское в автомобиле полкового штаба. Здесь все оставалось, как было: толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили, все кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками, все еще звучали в воздухе крики и смех — торжество необычной победы. Сквозь толпу проталкивалось с полдюжины красногвардейцев, среди которых шел священник. Это был отец Иван, говорили они, тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян.

Из дверей Совета, раздавая направо и налево быстрые приказания, вышел Дыбенко. В руках у него был все тот же большой револьвер. Во дворе стояла заведенная машина. Дыбенко уселся один на заднее сиденье и умчался — умчался в Гатчину, разделываться с Керенским.

К ночи он доехал до предместья, вышел из автомобиля и дальше пошел пешком. Никому неизвестно, что говорил Дыбенко казакам, но верно то, что генерал Краснов сдался со всем своим штабом и несколькими тысячами казаков, а Керенскому посоветовал сделать то же самое.

Что до Керенского, то я привожу здесь выписку из показаний генерала Краснова от 14 ноября (1 ноября):

«1 ноября 1917 г. из г. Гатчины.

Около 15 час. сегодня меня к себе потребовал верховный главнокомандующий. Он был очень взволнован и нервен.

„Генерал, — сказал он, — вы меня предали. Тут ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам“.

„Да, — отвечал я, — разговоры об этом идут, и я знаю, что сочувствия к вам нигде нет“.

„Но и офицеры говорят то же“.

„Да, офицеры особенно недовольны вами“.

„Что же мне делать? Приходится покончить с собой!“

„Если вы честный человек, вы поедете сейчас в Петроград с белым флагом и явитесь в революционный комитет, где переговорите как глава правительства“.

„Да, я это сделаю, генерал“.

„Я вам даю охрану и попрошу, чтобы с вами поехал матрос“.

„Нет, только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко?“

„Я не знаю, кто такой Дыбенко“.

„Это мой враг“.

„Ну что же делать? Раз ведете большую игру, то надо уметь и ответ дать“.

„Да, только я уеду ночью“.

„Зачем? Это будет бегство. Поезжайте спокойно и открыто, чтобы все видели, что вы не бежите“.

„Да, хорошо. Только дайте мне конвой надежный“.

„Хорошо“.

Я пошел, вызвал казака 10-го Донского казачьего полка Русакова и приказал назначить восемь казаков для окарауливания верховного главнокомандующего. Через полчаса пришли казаки и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог убежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же».

Так бежал Керенский, один, переодетый матросом. Бежал и тем самым потерял последние остатки той популярности, которой когда-то пользовался у русских масс.

_____

Я возвращался в Петроград, сидя вместе с шофером-рабочим в кабине грузовика, переполненного красногвардейцами. Керосина у нас не было, так что зажечь фонари не пришлось. Дорога была забита пролетарской армией, возвращавшейся домой, и свежими резервами, двигавшимися на фронт, чтобы занять ее место. Во мраке смутно вырисовывались огромные грузовики вроде нашего, артиллерийские колонны, повозки — все это, подобно нам, без огней. Мы отчаянно неслись вперед, резко сворачивая то вправо, то влево, чтобы избежать столкновений, которые казались неизбежными, и задевая чужие колеса. Вслед нам неслась брань пешеходов.

А на горизонте сверкали огни столицы, которая ночью выглядела гораздо более великолепной, чем днем. Казалось, что по голой равнине была рассыпана целая груда бриллиантов.

Старик-рабочий, правивший нашей машиной, восторженным жестом взмахнул в сторону сиявшей вдали столицы.

«Мой! — кричал он, и лицо его сияло. — Теперь весь мой! Мой Петроград!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 6 ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА

Глава 6 ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 4 февраля 1904 года японский флот открыл огонь по русской базе Порт-Артур. Официально же война была объявлена двумя днями позже[27].Итак, война началась.В начале апреля жители Имана и Никольска с удивлением прочитали выставленные в окнах

Глава 24. Последняя победа Надир-шаха

Глава 24. Последняя победа Надир-шаха Ликвидация заговора Наби-хана и оперативное предотвращение общего восстания племен Южной провинции позволили афганскому правительству лишь отстрочить мощное восстание в зоне пуштунских племен против Надир-шаха, который своей

Глава 2 Победа Жанны д’Арк над англичанами под Орлеаном (1429 Г.)

Глава 2 Победа Жанны д’Арк над англичанами под Орлеаном (1429 Г.) Глаза всей Европы были прикованы сюда, где, как все справедливо полагали, французы должны были сделать последнюю решительную попытку отстоять независимость своего монарха и его права

Глава 14 ПОБЕДА

Глава 14 ПОБЕДА Вот конец моего пути, вот мой предел, Мой парусник завершил свое плавание. Шекспир Как упоминалось в предыдущей главе, после долгих проволочек Геринг все-таки решил укрепить военно-воздушные силы, базировавшиеся в Северной Норвегии. Поэтому следующие два

Глава 8 ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

Глава 8 ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ Отложив крупномасштабное нападение на западе до зимы 1939 года, Гитлер обратился к плану преодоления линии Мажино. Этот план был разработан Генеральным штабом под руководством фон Браухича и начальника штаба Гальдера. В операции должны были

Глава 19 Победа в Тунисе

Глава 19 Победа в Тунисе В последнюю неделю февраля генерал Александер принял командование всем фронтом. Одновременно в соответствии с соглашением, достигнутым в Касабланке, маршал авиации Теддер принял командование союзными военно-воздушными силами. Война в Тунисе

Глава 12 Победа Александера в Италии

Глава 12 Победа Александера в Италии Заключительные этапы наших кампаний в районе Средиземного моря были отмечены блестящими успехами. В декабре Александер сменил Вильсона на посту верховного главнокомандующего, а Марк Кларк был назначен командующим 15-й группой армий.

Глава 11 ВТОРАЯ ПОБЕДА

Глава 11 ВТОРАЯ ПОБЕДА 4 мая погода начала улучшаться. Тем не менее командиру 3-й эскортной группы пришлось отправить эсминцы «Пенн» и «Пантер» в Сент-Джонс, так как волнение было слишком сильным для дозаправки в море. Перед их уходом Греттон приказал Шервуду послать в

Глава 4. «НЕЗАМЕЧЕННАЯ» ПОБЕДА

Глава 4. «НЕЗАМЕЧЕННАЯ» ПОБЕДА В оценке событий Карибского кризиса мнения специалистов разделяются до крайностей: от полного провала усилий обеих спецслужб — советской и американской — до возвеличивания успехов одной из них.Рассматривать эти оценки — дело хлопотливое

Глава IX. Победа

Глава IX. Победа ПРИКАЗ № 1частям пулковского отряда.31 октября 1917 г., 9 ч. 38 м. пополуночи«После ожесточенного боя части пулковского отряда одержали полную победу над силами контрреволюции, которые в беспорядке покинули свои позиции и под прикрытием Царского Села

Глава 6 Победа как архетип нашей культуры

Глава 6 Победа как архетип нашей культуры Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев Победить в войне – это естественная задача любого государства, которое считает себя суверенным. Для России это еще и безусловная историческая миссия, лежащая в основе нашего культурного кода.

Глава 16 Победа на Средиземном море

Глава 16 Победа на Средиземном море Война приходит на Лазурный Берег Пока центром событий в Европе оставались берега Нормандии, союзники начали готовить высадку в Южной Франции. Целью операции был захват крупного морского порта Марселя, военно-морской базы в Тулоне и

Глава 24. Бескровная победа

Глава 24. Бескровная победа Потрясенный Редер, который сообразил, что сражается за само существование созданного им флота, вернулся в Берлин, чтобы подготовить меморандум. Он не мог спорить с фюрером, а Кранке вообще никто не собирался слушать. Это означало, что никто не

Глава 4.Победа на Западе

Глава 4.Победа на Западе Прекрасным весенним утром 10 мая 1940 года посол Бельгии и посланник Нидерландов в Берлине были вызваны на Вильгельмштрассе, где Риббентроп сообщил им, что немецкие войска вступают на территорию их стран в целях обеспечения их нейтралитета перед