Пламя и дым над Сеной

Пламя и дым над Сеной

Красноватый дым поднимался к небу.

Проспер Мериме

В 1965-м я видел, как камни средневековых построек чистили пескоструйными аппаратами и здания, которые бесчисленные поколения парижан привыкли видеть словно бы навсегда покрытыми угольнопыльным налетом, в самом деле становились почти белыми, как собор, описанный Морисом Дрюоном: в его романе «Железный король» одна из глав так и называлась – «Когда собор Парижской Богоматери был еще белым».

Но уже в начале 1970-х башни Нотр-Дам, очищенные в 1965-м, обрели легкую патину и вовсе не казались новыми, такими странно светлыми, как семь лет назад. Парижские таксисты, известные склонностью к несколько циничной философии, с самого начала уверяли, что спорить о целесообразности очистки нет смысла: «Скоро все станет таким, как было». Они были почти правы, но это «почти» свидетельствовало о том, что очистка была делом разумным.

Вид от Трокадеро на Эйфелеву башню

Копоть и пыль вновь стали скапливаться в углублениях кладки, оттенили барельефы, статуи, орнаменты, забились в щели и профили мощных и легких контрфорсов, аркбутанов, пинаклей, консолей, капителей, в углубления рельефов и в самом деле превратили старинные постройки в подобие объемной гравюры. Все оттенки черного, тепло-пепельного, серебристого в стройной гармонии ткали ограненные дома, соборы, часовни, башни, арки, порталы. Не было более глухой тьмы, а свежую белизну затуманило время.

Эпохи вступили в разумный диалог: Париж повернулся к своему прошлому, вовсе не желая его имитировать.

Через пять лет после первой туристической поездки, в 1972 году, мне удалось приехать в Париж на целый месяц. «По приглашению». Приглашение мне прислал двоюродный дядюшка[14], сын эмигрантов, о котором я прежде знал мало и в анкетах умалчивал.

И вновь – это рабское «пустили!». До сих пор не знаю почему. Беспартийного, разведенного и – что, как известно, тоже считалось нежелательным – с относительно уже сносным французским языком.

На исходе первого парижского вечера дядюшка посадил меня в свой маленький «рено» и по опустевшему уже бульвару Сен-Мишель за несколько минут довез до Сены. Мы обогнули остров Сите. Башни Нотр-Дам, подсвеченные сдержанно и точно, туманно-платиновые на черном июльском небе, словно излучали собственное сияние. Прожекторы проплывавших по Сене бато-муш[15] (речных трамвайчиков) выхватывали из ночи стены и башни Консьержери, и сверкающие их отражения качались в поднятых волнах, пока кораблик со своими огнями не уплывал вниз по течению. А там, за благородным куполом Института, мне уже мерещился угловатый силуэт Нельской башни, снесенной триста лет назад и, наверное, давно уже забытой в Париже.

Это был пролог встреч и со средневековым Парижем – второе свидание становилось реальностью, столь же несомненной, сколь и невероятной.

Тогда и стали Сен-Мишель и Люксембург mon quartier – «моим кварталом»[16], а для меня и даже сердцем Парижа. Именно здесь я впервые жил, ходил один и как хотел, был счастлив и печален, тосковал, размышлял, даже болел, радовался, смеялся, случалось – и погружался в глубочайшую меланхолию. Именно жил, а не пребывал в туристической эйфории. Дом дядюшки, куда я приехал более сорока лет назад – 21 июля 1972 года, я вижу теперь из окна нашего «Отеля де Мин».

Новый мост

Судьба распорядилась так, что и первое мое парижское утро провели мы с Константином Константиновичем в Люксембургском саду. Он был рядом с домом – перейти узенькую улицу Огюста Конта. Я бывал здесь семь лет назад счастливым и беззаботным туристом (хотя и поднадзорным, но тогда все думали: иначе и быть не может), тогда неслышно подходили дряхлые старушки-контролерши, церемонно, но настойчиво спрашивали франки (за сидение на стуле требовалась плата), лежали на травке красиво и просто одетые студенты и студентки, катили коляски юные прелестные мамы (унисекс и показное отсутствие элегантности еще не воцарились во Франции), прогуливались душистые старички, едва ли не в котелках, часто в шляпах и беретах, напоминавшие манерами щеголей времен Директории. Тогда нас даже сводили в зал заседаний сената – в это алое и мраморное великолепие, где, как писал Дюма, был разоблачен ставший графом де Морсером Фернан Мондего, предавший Эдмона Дантеса.

Я все больше привыкал к тому, что видимое и ведомое, реальное и известное из книг, то, что я вижу в настоящем Париже и в своем воображении, – все это никогда не соединится в некую целостную картину. Начинал догадываться: скорее всего, это и не нужно – во всяком случае, мне. Подлинное и вместе с тем вполне личное понимание, особенно ежели оно настояно на любви (моей любви к Парижу, имею я в виду!), возникает именно на пересечении материальной видимости, знания и воображения, воспоминаний, мечтаний и прочего, без чего можно читать или даже писать путеводители, но приблизиться к подлинному «чувству Парижа» просто немыслимо.

Итак, «мой Париж», как и Париж д’Артаньяна, начинался именно здесь – близ Люксембурга. За благородной черной решеткой со строгими золотыми остриями – широкая прямая аллея, и в глубине ее построенный Саломоном де Броссом для Марии Медичи дворец, отсвечивающий, как большинство французских замков, золотисто-пепельным оттенком старого камня.

Начиналась моя вольная и, как мне тогда казалось, безмятежная жизнь в Париже. И птицы пели только для меня среди густых деревьев Люксембургского сада, и солнце ласкало плечи мраморных статуй.

Мы шли по саду, и нас окружали статуи королев[17].

Посредственные, но эффектные, даже изящные, профессионально и точно вырубленные из белого мрамора, всегда такого красивого на фоне деревьев, изысканно подстриженных, как полагается во французских парках.

В Люксембургском саду

Вот Маргарита Прованская, дочь владетельного графа Прованского Раймона-Беранже IV, которая тринадцатилетней девочкой в 1234 году вышла замуж за короля Людовика IX Святого и даже сопровождала его в Египет во время Крестового похода.

Анна Французская, вошедшая в историю под именем Анна де Божё, старшая дочь Людовика XI, короля Франции. «Она наименее глупая из всех женщин Франции, – говорил ее отец, человек, кстати сказать, мудрый и проницательный, – а судьбе не было угодно познакомить меня ни с одной умной»[18].

И знаменитейшая в истории Франции Анна Бретонская – дочь герцога Бретани Франциска II, жена двух сменивших друг друга королей Франции Карла VIII и Людовика XII[19]. Она, как говорили, была самая богатая женщина тогдашней Европы, к тому же образованнейшая дама, знавшая древние языки и даже некоторые технические науки, умевшая при этом шить и плести кружева; ей, вероятно, история обязана первым гобеленам с изображением женщины с единорогом. И ей приписывали «три добродетели королевы» – щедрость, усердие в молитве и любовь к королю.

И Анна Мария Луиза Орлеанская, знаменитая герцогиня де Монпансье (именем которой названы всем знакомые конфеты, множество гостиниц и кафе), племянница Людовика XIII, участница Фронды[20], автор мемуаров. Она и умерла здесь, в этом самом Люксембургском дворце (его тогда называли Орлеанским), в 1693 году, на закате царствования Людовика XIV…

Их много, этих статуй: в середине XIX века в саду задумали поставить памятники правительницам и прочим выдающимся дамам Франции. Кому только здесь нет памятников! Не только королевам, но и Антуану Ватто, и Мендес-Франсу, и Делакруа, и Флоберу, и Шопену, и монумент студентам – участникам Сопротивления работы Цадкина, и еще множество других.

Все это мраморное племя, знакомое и не очень, сведения о котором то едва теплились, то с относительной отчетливостью вспыхивали в моей памяти, требовало немедленных и внимательных прогулок – ведь рядом были кварталы, где жили мушкетеры, где находились когда-то их казармы и Нельская башня и где до сих пор мерещатся сонмы великих теней.

В то утро увидел я впервые и фонтан Медичи, журчащий чуть в стороне. Сплетающиеся над бассейном ветви густых деревьев бросают нежную тень на воду. В глубине – портик с тремя нишами[21], загроможденный, правда, с середины XIX века пышной и драматической скульптурной группой, изображающей циклопа Полифема, Галатею и Акида[22] (1863). Возможно, перед этим сооружением я впервые понял, что именно во Франции, и только в ней, случается это сочетание великолепия, пафоса и – как ни странно – настоящего искусства.

Впрочем, нынче художественные качества скульптуры уже не имеют решительно никакого значения. Тень деревьев, звон падающих в бассейн струй, грациозная архитектура портика, отражающегося в сумрачном зеркале воды, вазы, украшающие решетку, это ощущение удаленности, а главное, время и память сделали это место естественным и несомненным алтарем сада. Сколько раз приходил я сюда потом, видел там и иней, и брызги ливня, подбрасывающие листья, и легкий, едва заметный ледок редких морозных дней, и эту сизую утреннюю парижскую дымку…

Стар этот сад. Он не завораживает ни царственностью, как Версаль, ни ясной поэтической логикой, как Во-ле-Виконт или сады Тюильри. Века и память по-своему населили его аллеи. Только он имеет в Париже прозвище, короткое и ласковое, – Люко[23].

О нем поет Дассен:

Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent

Il y a des ?tudiants qui r?vent

Qu’ils ont fini leurs ?tudes

Et des professeurs qui r?vent qu’ils les commencent

Il y a des amoureux. Ils remontent distraitement

Le tapis roux que l’automne a deroul? devant eux[24].

Раз за разом, потом и год за годом Люксембургский сад врастал в мое сердце, но с улыбкой и волнением вспоминаю это истерически счастливое утро, восторг, нетерпение. Теперь мне ведомы скрытые ритмы Люко; когда я бываю в Париже, я живу рядом с ним, дышу его листвою, и птицы его все еще поют для меня.

Утром, когда из открывающихся брассри течет над тротуарами теплый запах кофе и круассанов, когда еще не проснувшиеся, но уже веселые и розовые лицеисты с рюкзачками, легко рассыпая это парижское «r roul?» («катящееся „р“»), толпятся на остановке 82-го автобуса близ главных парковых ворот, когда мостовые отмыты прилежными уборщиками в ярко-зеленых комбинезонах с помощью хитроумных, тоже ярко-зеленых, машин с надписью «Propret? de Paris» («Чистота Парижа»), когда с легким грохотом, возвещая начало дня, поднимаются железные шторы магазинов на бульваре Сен-Мишель, на панель выставляют вешалки с сумками и платьями, мотороллеры и мотоциклы, а на уличных лотках раскладываются все те же книги, которые на моей памяти не покупают, но постоянно с удовольствием перелистывают, когда в будке на углу бульвара и улицы Гей-Люссака неизменный повар принимается печь французские блинчики, cr?pes, дыханием Люксембургского сада полнится весь Латинский квартал.

Сад хорош всегда. И пышным парижским летом, когда густая зелень жухнет от жары, напоминая о еще нескорой осени редкими темно-бронзовыми листьями, изредка падающими на чуть розоватый гравий аллей; и в ранние зимние сумерки с их стылым лиловатым туманом, сквозь который дворец чудится старым дагеротипом; и в феврале с этим робко голубеющим сквозь поредевшие кроны небом, когда садовники с трогательной осторожностью высаживают на клумбы множество по-южному ярких цветов, находя самые грациозные и смелые сочетания оттенков; и даже под ледяным осенним дождем, заставляющим тускло блестеть осенние деревья, мрамор статуй и сизые дворцовые кровли.

Ограда Люксембургского сада

Но все это впечатления, еще ждавшие меня. Тогда же я знал совсем мало, о будущем старался не думать, лишь мечтал, и только лето царило в прекрасных аллеях Люко.

Не раз я в ту поездку возвращался в Люксембургский сад, а то и просто проходил мимо него. У меня до сих пор, спустя почти полвека, сохранился истрепанный путеводитель знаменитой серии «Michelin»[25] – узкая зеленая книжка в мягкой обложке, отлично помещавшаяся в кармане, изданная еще в 1960-е годы. – Кое-где на схемах я отмечал свои парижские маршруты. Судя по этим пометкам, 26 июля – почти сразу после приезда – я и отправился через сад в сторону Сен-Сюльпис.

В Люксембургском саду

Это было великолепно и немножко страшно – ходить по Парижу одному. Я не так уж мало знал об истории города, но нынешние его обычаи, коды, правила были мне решительно неведомы. Водитель автобуса (их называли тогда «машинисты») вежливо и даже как-то растерянно сказал в микрофон: «Мсье, вы не только вошли через заднюю дверь, но теперь еще собираетесь выйти через переднюю!»[26] Но скоро я понял: в Париже – не обидят. Даже захотелось, чтобы принимали за своего. Наивное самообольщение: парижанин своих чует за версту (за льё, простите!), но охотно потрафит старательному иностранцу и похвалит его убогий французский язык. Приветлив был Париж, да и я был «сам обманываться рад».

Итак, я неспешно и важничая про себя прошел по главной аллее Люксембургского сада, постоял перед дворцом (безмерно удивившись, что выбритый до шелкового блеска жандарм сказал мне «Bonjour, Monsieur!» вместо отечественного «Пройдите!») и мимо оранжерей, ставших еще в начале XX века музеем, вышел на улицу Вожирар, памятуя, что это самая длинная улица в Париже, о чем твердили с неослабевающим усердием все известные мне путеводители.

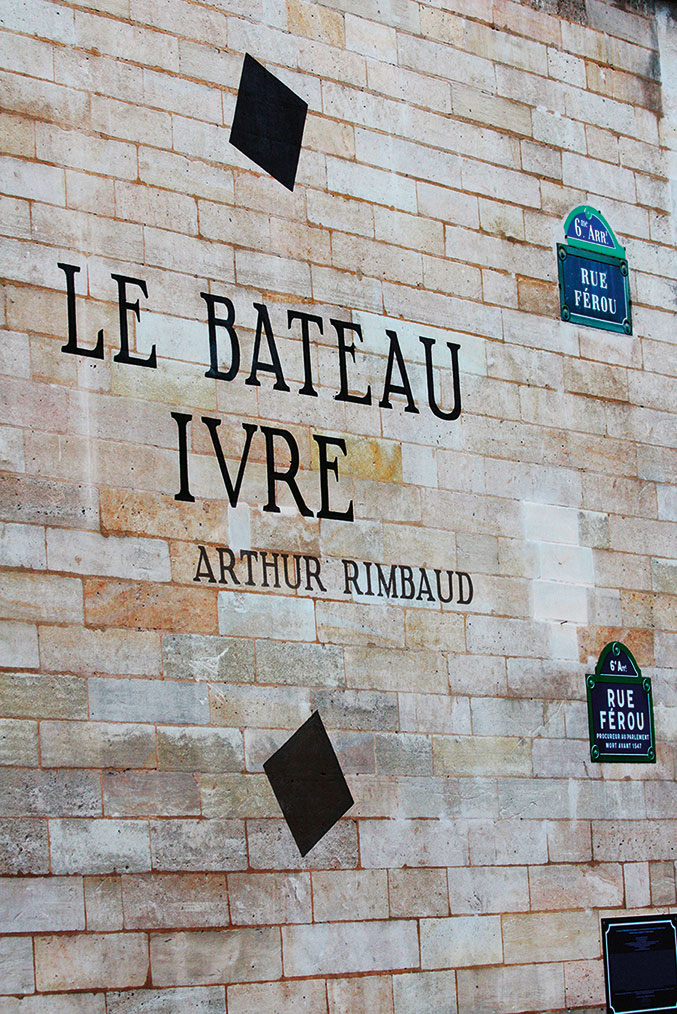

Не глядя на план, случайно, свернул в узкую улочку. Название на синей эмалевой дощечке ударило в глаза: «RUE F?ROU»!

Ну разумеется: «Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга; его жилье состояло из двух небольших комнат…» «Тридцать лет спустя» после того, как прочел я впервые эти слова, я стоял на той самой улице Феру, стараясь угадать, в каком из домов жил мой герой, благородный и сумрачный граф де Ла Фер, скрывавший свое аристократическое имя под прозвищем Атос.

Мы встретились наконец. Причудлива судьба улицы Феру. Именно на ней – парижский магазин знаменитого издательства «Век человека» («L’Age d’Homme»), основанного сербом Владимиром Димитриевичем, тем самым, который впервые опубликовал (по-русски и по-французски) роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». А в 2012 году на одной из глухих стен этой улочки известный в Европе голландский фонд Теген-Белд (Tegen-Beeld) поместил написанный лучшим мастером «стенной каллиграфии» Вилемом Бруинсом полный текст прославленной поэмы Артюра Рембо «Пьяный корабль». 30 сентября 1871 года семнадцатилетний Рембо прочел поэму своим друзьям, и было это в расположенном рядом исчезнувшем ныне ресторанчике. Как пишут авторы проекта, они представили себе, что ветер со стороны Сен-Сюльпис подул в эту сторону, направо. Поэтому столбцы начинаются справа.

Улица Феру. Стихотворение Рембо «Пьяный корабль» на стене

Атос, Рембо, Гроссман. Наплывающие смутные образы минувшего, незабываемые, странно сосуществующие вместе. Это похоже на французские стихи времен Верлена и Аполлинера. Не сюжет, не ход событий, но словно бы сменяющиеся, наплывающие друг на друга, подчиняясь поэтическим ритмам, зыбкие изображения. Вот и опять – сплетение времен.

А тогда, летом 1972-го, я просто был счастлив в этом «мушкетерском Париже». И улица Старой Голубятни (rue du Vieux-Colombier) – улица Портоса – совсем рядом. И монастырь Босоногих кармелитов[27], где у д’Артаньяна была назначена дуэль с Атосом, закончившаяся сражением мушкетеров с гвардейцами кардинала, в десяти минутах ходьбы – налево по улице Вожирар, а там поблизости и квартира Арамиса… Но иным был город, и улица Старой Голубятни с нарядными магазинами и кафе, рестораном «Прокоп», машинами и автобусами совершенно не напоминала узкие и грязные улицы средневекового Парижа. Конечно, я много читал, сам уже писал про Париж (не надеясь его увидеть) и мог себе представить еще не украшенный статуями и клумбами Люксембургский сад, и пустырь за дворцом, где нередко назначались дуэли, и эти дома с высокими острыми крышами, кареты, коновязи, всадников, портшезы…

Даже в годы войны, в эвакуации, и вообще, сколько себя помню, мечтал о Париже. В 1942 году в деревне Черной под Пермью (глубочайшая – лошади увязали – грязь, тьма, ни электричества, ни радио, мрачные, усталые, все без исключения казавшиеся старыми женщины, мужики наперечет – война) впервые взял в руки черный том с вытесненным на переплете картушем – гербовый щит, треуголка и шпага: «Три мушкетера» Александра Дюма с волшебными иллюстрациями Лелуара[28], книга, выпущенная в тридцатые годы издательством «Academia».

Сена. Институт Франции (Академия наук)

У Дюма, правда, описаний Парижа нет, но как восхитительна эта искристая среда обитания пленивших меня героев, в которой чудом угадываются контуры города! Какое сочетание величавого эпоса и хитроумных интриг, иронии и пафоса, блестящих диалогов с этими разящими, как удар рапиры, звонкими и точными фразами, с почти гофмановской таинственностью, подвигами, предательством, рыцарственностью, пылкими страстями! Шпаги, анжуйское вино, мушкеты, таинственные переходы Лувра, коварство Миледи, яд в кубке прекрасной Констанции Бонасье, кинжал, вонзенный в сердце герцога Букингема, невиданное благородство и страшные преступления.

Зато на лелуаровских иллюстрациях – зримый Париж: высокие, с острыми крышами, перекрещенные балками дома, бархатные, с золотыми кистями шторы, маленькие тусклые стекла в свинцовых оконных переплетах, кареты и всадники в плащах на большой Королевской дороге, окаймленной пирамидальными тополями, башенки, глицинии и плющ на каменных стенах, горбатые мостики, стрельчатые арки, винтовые лестницы, кружевные воротники и манжеты, перья на шляпах, аркебузы, алебарды, шитые перевязи, ботфорты, взмыленные кони, мушкетерские плащи[29], огни масляных фонарей, свечей, факелов.

Однако сам Дюма (в отличие от Лелуара) не слишком-то заботился о воссоздании реальной и подробной старины, недаром он иногда даже сбивался на современные ему названия улиц, не существовавших в XVII столетии. В ином было его волшебство. Он заселил и Париж своего времени, и Париж грядущих веков призраками минувшего, и сами слова «улица Феру» или «монастырь Босоногих кармелитов» заставляют и нынешнего читателя с радостью и волнением по сию пору угадывать тот Париж не в современном городе, а словно бы сквозь него и ценить свое воображение как высшую и личную реальность. Дюма сделал своих героев нашими спутниками в вечных странствиях по улицам и проулкам Парижа, участниками бессмертной фантасмагории, заставил нас поверить в них, в иной город, который, – однако, только здесь и может стать реальным, реальнее, быть может, города подлинного. Мы не разыскиваем мушкетерский Париж, но творим его, пьянея от парижского воздуха, как мушкетеры пьянели от старого анжуйского – любимого вина Атоса.

Из темной, пахнущей овчинами и коровником избы, где веяло первобытным уютом от угрюмо гудевшей русской печи, где при свете маленькой керосиновой лампы читал я про юного гасконца д’Артаньяна, открылось окно в иной сияющий и недоступный мир.

Первым путешествием в Париж стала именно эта книга.

Книги! Королевский портал на моем – сначала лишь воображаемом, конечно, – пути в Париж. И Дюма – первый писатель, встретивший меня под этим порталом. «У Республики есть свобода, равенство и братство, – сказал президент Франции, когда прах Дюма переносили в Пантеон. – Но у нее есть еще и Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян!» Можно позавидовать стране, чьи литературные герои чтятся как герои национальные.

…По улице Мазарини я вышел на набережную Малаке к Институту[30]. Простое и безупречное, как проза Мериме, здание с куполом – одно из благороднейших созданий Луи Лево, двумя боковыми флигелями обращенное к Сене. Кажется, я впервые видел его так близко – прежде любовался им с другого берега, откуда его можно охватить взглядом во всей торжественной и ясной стройности. Черно-синий купол с золочеными ребрами и скупым, тоже золоченым, орнаментом царственно поднимался над рекой. Вдали вниз по течению виднелась Эйфелева башня, стройная и отважная (с правого берега эти два здания можно увидеть одновременно, и тогда они кажутся естественной и грациозной парой: элегантный щеголь минувших веков, а за ним – юная, экстравагантная ультрасовременная парижанка)…

На стене Института я нашел мемориальную доску, свидетельствующую, что именно здесь находилась Нельская башня.

Набережная Орлож

Может быть, именно тогда я с новой силой ощутил, как долга история этого города: словно старые выцветшие прозрачные кинокадры, просвечивая друг сквозь друга, позволяли видеть одновременно разные века и эпохи. За трехсотлетним дворцом Института жила память о дворцах и замках еще более древних, со своей долгой и грозной историей, страданиями, смертями, надеждами, борьбой.

Когда думаешь о старом, средневековом Париже, труднее всего вообразить его без мостов. И действительно – первый мост, напрямую (через Сите) соединивший оба берега Сены, был закончен лишь при Генрихе IV в 1603 году (до этого коротенькие мосты строили лишь до Сите с противоположных берегов). Ниже или выше по реке переправиться можно было только на лодке. Так и здесь: между Нельской башней и Лувром перевозчики возили горожан и часто, особенно ранним утром, – дуэлянтов: здесь, рядом с Нельской башней, был пустырь Пре-о-Клер, модное место для истинных ценителей кровавых встреч во времена Карла IX, для тех из них, кого называли утонченными фехтовальщиками (raffin?s). И снова Мериме (Бернар де Мержи, убивающий непревзойденного бойца – надменного Коменжа – страшным ударом кинжала[31] в глаз), и ранняя пьеса Дюма «Нельская башня» о неверных женах сыновей Филиппа Красивого, и гравюра Калло с этой же странной, высокой и зловещей башней – частью Нельского дворца, стоящей, как маяк, на самом берегу Сены… Сколько мнимых и подлинных людей, событий! Густы в Париже воспоминания, но именно они освещают путь во времени и в пространстве.

С тех пор я лишь изредка пускался в осознанные путешествия во времени, хотя порой они становились событиями и запоминались надолго.

Не могу похвастаться, что систематически ходил по Парижу, вживаясь в его прошлое, постигая настоящее, изучая памятники, сравнивая знание и реальность, воспоминания и каменные притчи – рельефы древних соборов. В Париже не обязательно разыскивать старину – она сама открывается непраздному взгляду. Я уже знал, что даже самые старые дома в Маре – куда моложе тех, давно разрушенных временем и людьми, которые едва ли не тысячу лет назад составляли славу и величие города.

Но как было хорошо просто ходить по Парижу! Редкая пауза – стоп-кадр первого независимого дня: не просто в Париже – наедине с ним. Кафе на бульваре Капуцинок. На мраморной крышке вынесенного на тротуар столика – густой кофе в маленькой, изящно расписанной чашечке и лист голубоватой бумаги. Пытаюсь, как и полагается в Париже, писать письмо в кафе. «J’aime fl?ner sur les Grands Boulevards…»[32] – звучит в голове голос Ива Монтана. Не могу, не могу поверить. «Gar?on, deux demis!»[33] – слышу я обыденный здесь заказ, а для меня – цитата из Мопассана.

Кадры давно и недавно виденных фильмов вспыхивают в моей памяти. О, этот черно-белый вечный Париж, что уже в начале пятидесятых стал открываться нам в душных маленьких залах ленинградских кинотеатров! Эти тонкие, сухо и нежно очерченные лица, грустное веселье, улочки и дома из детских мечтаний, крохотные квартирки, крутые монмартрские лестницы, печаль без нытья, пронзительная радость нищей и вольной жизни, любовь, горечь, никаких «производственных тем» – лишь страсть, нежность, печаль, жизнь, город-фантом, который никогда не суждено увидеть, который, наверное, существует только на этой выцветающей, поцарапанной пленке…

И потом великолепный Париж, нарядный и глянцевый в пышных, по-своему блестящих комедиях – «Фантомас», «Разиня», – он ведь и там был обольстителен и недосягаем. Был. А теперь – вот он, и поверить в это немыслимо.

Я метался по Парижу в поисках Парижа, а находил его редко, в какие-то минуты душевного успокоения. Так было почему-то у Венсенского замка, у этих стен, за которыми страдал великолепный, отважный и недалекий герцог Бофор, побег которого с помощью Атоса и Арамиса так восхитительно описан Дюма в романе «Двадцать лет спустя».

Так случалось в каких-то кафе, где я ловил себя на милой естественности почти привычного уже, приветливого быта, почти не конфузясь, просил кофе, или diabolo menthe[34], или еще чего-нибудь, вкусного и парижского.

Но бывали и дни особые, как философские отступления в плутовском романе. Один такой день случился в начале августа – день, душный от близящейся, но так и не разразившейся грозы, с тяжелыми сине-черными, как шиферные крыши Парижа, тучами, громоздящимися над ратушей и башней Сен-Жак, с горячим порывистым ветром, несшим по улице Риволи сухие, падающие задолго до осени листья. Далекий гром, редкие и бледные зарницы. Прохожие то и дело порывались открыть зонтики, а дождь все не начинался. В тот день я положил себе устроить встречу с обителью тамплиеров, рыцарей-храмовников, владетелей целого города-крепости в Париже, называвшейся Тампль. Я заведомо «шел смотреть» то, что давно не существовало, но для меня это было почти естественно: привык же я по старым картам и эстампам восстанавливать в воображении Париж, которого еще не видел, да и не надеялся увидеть. У меня был план, я знал, где и что искать, и мое закаленное воображение готовилось вернуть то, что безвозвратно исчезло, но не из истории и не из памяти.

Владения тамплиеров – монастырь-крепость, настоящий город, простиравшийся в длину примерно на двести пятьдесят туазов (около 500 метров) в северной части Маре.

Эти рыцари Христа и Храма Соломона, паладины из возвышенных и темных хроник Средневековья, герои легенд и подлинные персонажи истории XII–XIV веков[35], всегда связывались в моей памяти и еще больше в воображении с историей старого Парижа, только начинавшего узнавать готику, – Парижа, где собор Нотр-Дам все еще строился; и весь центр города умещался тогда на острове Сите, где жили и короли – во дворце, находившемся там, где сейчас высятся башни Консьержери, когда Лувр был просто крепостью и почти не было мостов.

От королевского дворца сохранилась только знаменитая Святая капелла – Сент-Шапель, выстроенная (всего за тридцать три месяца!), чтобы поместить в ней бесценную реликвию – «терновый венец, обагренный кровью Христа», – купленную Людовиком IX за баснословную цену – более 100 тысяч ливров[36]; возведение капеллы обошлось втрое дешевле.

Не знаю, есть в истории готического зодчества нечто более совершенное: верхний зал капеллы действительно может чудиться (и чудился, конечно) молящимся порталом иного, небесного мира. Высокие витражи, опоясывающие зал, разделены тончайшими, при ярком свете и вообще незаметными простенками, и потолок, украшенный золотистыми звездами на темно-синем фоне, парит, отделенный от пола и пилястров, соединенный с капеллой лишь радужным сиянием слившихся в одну лучезарную полосу разноцветных мерцающих витражей. «Мрачное Средневековье» умело создавать шедевры, полные радости, вкуса и величия…

Орден становился все более влиятельным, почитаемым и стремительно богател: тамплиеры оказались искусными финансистами, об их сокровищах рассказывали чудеса, но эти рассказы не были преувеличением.

Что страшнее зависти королей!

Начались преследования храмовников. Великий магистр ордена Жак де Моле и многие другие, не выдержав чудовищных пыток, признались во всем, чего от них добивались: в отречении от Иисуса Христа, в немыслимых богохульствах и иных страшных преступлениях. Владения и сокровища тамплиеров перешли в собственность короля.

Башни Консьержери

Но 12 марта 1314 года после вынесения приговора («жить среди четырех стен, пока не призовет к себе Господь» – средневековая формула пожизненного заключения) Жак де Моле и Жеффруа де Шарне (приор, наместник ордена в Нормандии) публично на паперти Нотр-Дам, где объявили вердикт, отреклись от данных под пыткой признаний. И в тот же вечер их сожгли на костре перед Королевским дворцом на маленьком островке, который историки именуют Еврейским (L’?lot des Juifs)[37].

Если есть в Париже скучные места, то они расположены именно вокруг бывших владений тамплиеров. Неинтересные, главным образом торгующие оптом магазинчики, редкие кафе, даже дома смотрят тоскливо. Но напитанное юношескими случайными познаниями томительное любопытство толкало меня вперед по незнакомым еще местам Парижа. Вот rue de Bretagne (Бретонская улица), во времена тамплиеров именовавшаяся rue Cordi?re (Канатная), поскольку тогда здесь располагались соответствующие мастерские, принадлежавшие, естественно, храмовникам. Здесь (куда выходит нынче улица Спюллер, решительно лишенная даже намека на индивидуальность) высился тот самый донжон, башня, где провел с семьей последние свои дни Людовик XVI, и дворец приора, тоже давно снесенный; остался только пыльный душный сквер, куда не проникал даже предгрозовой ветер. И на улице Тампль (rue du Temple) ничто не напоминало о Средневековье, кроме названия, хотя сюда когда-то открывались единственные ворота крепости. Теперь же рядом станция метро «Тампль», откуда (кончался рабочий день) выходили служащие – хлыщеватые молодые люди с длинными волосами, в приталенных разноцветных бархатных пиджаках (мода начала семидесятых), и это вполне естественное течение жизни показалось мне тогда едва ли не святотатством.

Молчали высокие доходные дома, не знавшие о былом, ничто не откликалось на мое воспаленное любопытство, но – странно – я не испытывал огорчения или разочарования. Фантазия, настоянная на детских мечтаниях, помогла ощутить странную причастность прошлому. Я вел себя как прилежный экскурсант и гид в одном лице. Вышел на площадь Республики (Place de la R?publique). После унылых улиц, по которым я бродил в поисках старой крепости, площадь показалась веселой, прелестной, с ее каруселями, деревьями, ресторанами, веером разбегающимися в разные стороны улицами, машинами и автобусами, с этим пышным и все же величественным и даже по-своему изящным монументом Республики[38], эффектно вырисовывающимся на фоне по-прежнему темных облаков. Я отыскал остановку 75-го автобуса, уже как парижанин помахал водителю, поскольку иначе он просто проехал бы мимо, такой конфуз уже случился со мною, и, «погруженный в глубокую задумчивость», поехал вниз в сторону Сены.

Стремительно проносясь сквозь немыслимую тесноту улиц, автобус доехал до набережной и высадил последних пассажиров у самой реки, напротив колоннады Лувра.

Я подошел к парапету.

Налево, совсем недалеко за узким рукавом Сены, видна была стрелка Сите, Новый мост, соединяющий остров с обоими берегами, статуя Генриха IV–Vert Galant[39], за ней – дома на набережной Больших Августинцев (Grands Augustins), а вдалеке – горделивый купол Пантеона и все те же черно-лиловые тучи, будто цепляющиеся за венчающий его тонкий крест.

За моей спиной остались знаменитая церковь Сен-Жермен-л’Осеруа[40], фасад Лувра, украшенный колоннадой («дивом огромности и вкуса» назвал ее Карамзин), которой брат знаменитого сказочника зодчий Клод Перро замкнул с востока древнюю крепость-дворец французских королей (1673), – свидетели Варфоломеевской ночи, как и сам веселый бронзовый король.

Но не о них думал я тогда – то был день тамплиеров. Я перешел через Новый мост и мимо Генриха Наваррского спустился на стрелку Сите. Она корабликом входила в воду, река даже не плескалась о низкий берег, только слегка касалась его. На густом августовском газоне, тронутом ранней ржавчиной слишком сухого лета, играли дети, перекликаясь на натуральном парижском диалекте с раскатистым «ррр», няни и мамы с тревогой прислушивались к далекому, нерешительному, но густому грому. Страшный островок когда-то был здесь, чуть правее и ниже по течению. На него с балкона дворца смотрел Железный король мартовской ночью 1314 года, радуясь смерти заклятого врага, смотрел, как обнаженные тела измученных стариков исчезают в дыму. Пламя плескалось в Сене, страшно пах дым, в огне горели и умирали люди.

В старых хрониках засвидетельствовано, что «смерть они приняли с легкой душой» и что «их отречение от ложных показаний и презрение к смерти вызвало восхищенное удивление».

Уже стоя на костре, де Моле призвал на скорый Божий суд и короля, и папу Климента V, проклял будущих королей и своих судей. Проклятие сбылось: смерть папы римского от мучительной болезни, внезапная кончина короля, а потом и его наследников (так прервалась династия Капетингов), и главного врага де Моле – королевского советника Ногаре – породили страх, предания, легенды, живущие до наших дней. И до сих пор много страшного и смутного окутывает историю славы и падения некогда могущественного ордена тамплиеров.

Дождь все же начался, душный и теплый, грома не было слышно. И я почему-то подумал: жаль, что не было его тогда, в ту ночь. Хотя что бы изменилось?

Эти события давно стали легендой. И крипта, построенная на другом конце Сите в память жертв нацистской депортации, – памятник несравненно более жестокому и масштабному злодейству. Но история отворачивается от сравнений, оставляя в памяти кровавые мифы охотнее, чем справедливые суждения.

С первой туристической поездки я исходил Сите вдоль и поперек. Помню трогательное объявление 1965 года у входа в Нотр-Дам: «Это не музей, а дом Божий. Просим не входить сюда в открытых платьях и шортах». Каким он показался маленьким (когда-то он стоял на высоком основании, паперть его служила торжественной трибуной, откуда провозглашались королевские ордонансы и где разыгрывались мистерии, а потом «врос в землю»): паперть не видна больше, и он порой выглядит словно бы униженным, потерянным, почти незаметным. Но это впечатление быстро исчезает, когда взгляд скользит вверх, к древним, грозным и одухотворенным скульптурам, стрельчатым окнам, даже к тем украшениям, которые – с огромным тактом и вкусом – были сделаны уже в XIX столетии. И потом это ощущение соприкосновения с небом, когда оказываешься в центральном нефе, своды которого смыкаются в прозрачной полутьме, на кружащей голову высоте десятиэтажного дома (33 метра!).

Нотр-Дам

Иногда кажется, что знаменитые памятники Парижа приезжие видят только сквозь видоискатели фотоаппаратов и что старые стены могут покрыться аллергией от миллионов сделанных с них снимков. Щелканье затворов – постоянный аккомпанемент, под который течет жизнь в туристических местах города, словно люди разучились просто смотреть. Даже картины в музеях фотографируют и снимают видеокамерами в ажиотаже, что «застит очи» приехавших, быть может единожды в жизни, сюда людей. Куда как милее притихшие пары, задумчиво смотрящие на собор (или внутрь себя, но все равно – перед ним), серьезные стареющие люди, нередко озадаченно, словно не доверяя, что это и в самом деле он, знаменитый на все времена Нотр-Дам. Диалог с прославленной стариной становится все труднее, эффектные фотографии и репродукции легче входят в сознание, чем a priori слишком знакомая реальность.

У собора – непростые отношения со временем. Грозный и могучий символ мирской и церковной власти, он, так и недостроенный, на многие века предан был равнодушному забвению. Революция посчитала собор «твердыней мракобесия», едва не взорвала его, но, одумавшись, все же сохранила и нарекла здание Храмом разума; первый консул генерал Бонапарт был в нем коронован и стал императором Наполеоном I.

Возрождение и сохранение парижской старины – подвиг романтиков XIX столетия. «Одна из главных целей моих – вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре», – написал Виктор Гюго в предисловии к опубликованному в 1831 году роману «Собор Парижской Богоматери». Он видел в соборе творение Бога, «у которого оно как будто заимствовало двойственный характер: разнообразие и вечность». Великий романтик обладал огромными познаниями – случалось, более восторженными, нежели точными; но, наверное, именно на таком фундаменте могло быть возведено гигантское здание книги, способной возродить интерес к парижской старине. И этот его роман, грандиозный, трагичный и переливающийся, подобно парче, с его бесконечными монологами, странными поворотами сюжета, с его пафосом и недомолвками, разве не напоминает он причудливой грандиозностью сам собор?

Можно не любить Гюго, его романы иным теперь чудятся многословными, избыточно подробными, порой писатель словно бы оглушен собственным громовым красноречием, порой ригоричен, его пафос, которым отмечены столь многие страницы, может утомить нетерпеливого и не настроенного романтически читателя.

Да, можно не любить Гюго. Но им нельзя не восхищаться!

«Мысль его, одновременно яркая и туманная, щедрая, противоречивая, огромная и смутная, как мысль толпы, воплотила в себе мысль целого века, чьим звонким эхом, по собственному выражению Гюго, был он сам» (Анатоль Франс).

Слово «смутная» (vague) имеет здесь смысл скорее возвышенный. Франс пишет о первичности мысли, ее свободе от оков слова, ее, говоря научным слогом, архетипичности. Ведь в самом деле, каждый роман Гюго – эпос, в первых главах «Собора Парижской Богоматери» – звон колоколов, рев толпы, страх, воодушевление и дыхание сотен людей, здесь царит огромность собора и слышен громовой голос автора, восхищенного величием здания и сокрушенного его упадком и разрушением. Как с равным, ведет Гюго разговор с самим Временем, он заставляет людей вспомнить о значении и величии всем знакомого, но мало кому уже интересного памятника.

Кто способен описать увиденный с башни собора вид средневекового Парижа с энтузиазмом поэта, чудом оказавшегося в былой эпохе (глава «Париж с птичьего полета»)! Надобно перечесть эти громовые раскаты его гимна городу, проникнуться его восторгом, настоянным на знании и божественном воображении. Какое кипящее смешение эпического восхищения, горделивых и пышных метафор, какая россыпь сведений, сверкающая блеском отважных сравнений! «Он берет два слова, далекие по значению, ударяет их друг о друга, как кимвалы. И этим достигает смутного и величественного смысла» (Реми де Гурмон).

Нотр-Дам

И вот уже энтузиазм Гюго, а затем интуиция и тщание реставраторов – особенно прославленного Виолле-ле-Дюка[41] – совершают невозможное: собор начали достраивать и модифицировать вплоть до середины XIX века, стремясь возродить дух подлинной готики. Быть может, и спорные, но восхитительно тактичные и отважные дополнения, сделанные Виолле-ле-Дюком, гордый, заново им возведенный высокий шпиль с увенчанным галльским петухом-флюгером[42], без которого уже не представить себе собор сегодня, бесчисленные статуи, даже химеры, кажущиеся едва ли не более средневековыми, чем сами старые башни, не просто достоверны – они дали собору жизнь и завершенную стройность, о которой, наверное, и мечтали задумавшие его зодчие.

Снесли наконец постройки, загромождавшие подход к собору, огромное здание словно бы вздохнуло впервые, и люди смогли увидеть его хотя бы в некотором отдалении и оценить его масштаб и великолепие. Виолле-ле-Дюк хотел, пожалуй, невозможного: сделать собор «более готическим», чем он воспринимался в то время, избавить его от случайных последствий архитектурного безвременья. Может быть, отчасти это и удалось… «Посетуем, что они сохранили красоту подобным способом», – писал Баррес[43] и вряд ли был прав. Париж «дерзает дерзать» (снова – Гюго) и ошибается редко.

И (вот странный парадокс!) нынешний облик при всей его условности окончателен и несомненен. Впрочем, Нотр-Дам до самого конца все же не достроен, у его башен так и не появились островерхие завершения, но ведь и ненужными, и странными показались бы они теперь. Так же ведь (к счастью!) оставили без «новых рук» Афродиту Милосскую вопреки разным мнениям и предложениям реставраторов и историков…

Собор легко воспринимается, когда видишь его первый раз. Он послушно укладывается в сознание, подготовленное бесчисленными глянцевыми или не очень снимками – от дешевых открыток до тех, вполне профессиональных, которые воспроизводятся в дорогих альбомах. Его внешний, слишком знакомый облик словно бы проходит, проскальзывает мимо взгляда, будто реальный собор не в силах (или не хочет?) спорить со своими расхожими подобиями.

Он необычайно хорош издалека, когда, словно составляя единое целое с каменной островерхой громадой Сите, спокойно царит над башнями и крышами, становящимися его вассалами, достойной, но почтительной свитой. А рядом с ним так много суеты, что к нему словно бы и не пробиться.

На такие здания лучше смотреть сквозь оптику не только собственную: слишком много я уже представлял себе задолго до реальной встречи. Книги и картины всегда были для меня не просто посредниками – учителями; с детства меня волновал этот абзац из романа «1919» Дос Пассоса:

Эвелайн не уставала смотреть сквозь нежное плетение чугунной балконной решетки на Сену, на игрушечные пароходики, которые ползли против течения и тащили на буксире до солнечного блеска отлакированные баржи с кружевными занавесками и геранью на окнах зеленых и красных палубных домиков, и на остров прямо напротив их дома, и на воздушные очертания контрфорсов, головокружительно возносящих свод Нотр-Дам над деревьями маленького парка.

По сию пору я смотрю от набережной Турнель, откуда смотрела на собор героиня Дос Пассоса, вспоминая свои бесконечно уже далекие детские мечты.

А стоя на Новом мосту, я видел два солидных высоких дома, облицованные красной плиткой, выходившие на Сену и обрамлявшие улицу Дофин. Налево, в доме 1, была последняя мастерская Марке, художника, о котором я только что написал небольшую книжку и которого любил со студенческой юности. Его картины я впервые увидел еще в запасниках: нам их показывали, когда мы в Эрмитаже проходили музейную практику. Тогда, в середине 1950-х, я лишь тоскливо подумал: вот о ком я написал бы, но понимал, что это было решительно невозможно. Но время шло, я опубликовал о Марке даже две книжки. И тогда и теперь воспоминания о его картинах позволяют мне воспринимать и Сите, и Нотр-Дам сквозь призму его мудрого и благородного ви?дения.

Как-то один французский литератор, взобравшись в мансарду Оноре Домье на набережной Анжу и выглянув в окно, за которым открывался вид на Сену, воскликнул: «Какой Домье!» «Какой Марке!» – хочется поминутно говорить на парижских набережных. Более всего я люблю – и любил тогда – у Марке парижские пейзажи со снегом или дождем. «В дождь Париж расцветает, / Точно серая роза» (М. Волошин).

Вид с Нового моста на Левый берег

Башни собора и весь этот словно высеченный из единого пепельного камня остров то и дело возникают то вдали, за рукавом Сены, то в проемах узких улиц, то в глубине просторных перспектив. И словно бы напоминают каждому, кто пересекает город: «Вы избранники судьбы! Вы на берегах Сены!» И заставляют снова и снова вспоминать мудрые слова Анатоля Франса: «Мне кажется невозможным иметь вполне заурядный разум, если ты вырос на набережных Парижа, напротив Лувра и Тюильри, близ дворца Мазарини[44], на берегах славной Сены, струящейся меж башен, башенок и шпилей старого Парижа».

Живя в гостях у дядюшки на бульваре Сен-Мишель, 68, чаще всего (как и нынче!) я садился в 38-й автобус, чей маршрут идет от Орлеанской заставы (Porte d’Orl?ans) к Восточному, а с недавних пор и к Северному вокзалу, садился, чтобы ехать в центр – до улицы Риволи, или выше – до Больших бульваров – до пышных ворот Сен-Дени (к сожалению, сейчас эта часть бульваров – между Бон-Нувель и площадью Республики – опустела и потеряла былое столичное оживление).

Сейчас мне кажется, я помню лица многих водителей тридцать восьмого: они редко меняют работу – она хорошо оплачивается и пользуется уважением. Изменились, скорее, автобусы, теперь они не темно-зеленые, а раскрашены в «геральдические» цвета R. A. T. P.[45]: темно-серый на уровне рамы, корпус оттенка слоновой кости и выше – жемчужно-бирюзовый. И каждый маршрут имеет собственный цвет – как петлицы и выпушки у военных. Теперь вся эта информация – электронная, динамическая, но цвета сохранены. «Наши» цифры – 38 – белые на синем фоне.

Парижский автобус! В 1965 году я еще видел в Париже классические зеленые и очень старомодные на вид машины «Рено-TH4f» с маленьким капотом, открытой площадкой сзади (plate-forme), на которой стоял кондуктор (receveur) – впускал, отцепляя цепочку, пассажиров, продавал билеты, звонил, извещая об отправлении, и объявлял остановки. Эту площадку предпочитали курильщики (комиссар Мегрэ, например) и все те, кто хотел любоваться Парижем. В 1990-е возобновили выпуск автобусов с площадками, но они, видимо, не прижились. Исчезли уже навсегда.

Автобус – маленький и гордый мир, занимающий в городской жизни важное место. Не кафе, конечно, но тоже со своими ритуалами, обычаями, кодами. За рулем тот, кого даже люди постарше все реже называют «машинист». Электрический компостер щелкает, пробивая сиреневые или белые билетики (прежде долгие десятилетия они были зелеными, и от этого с трудом отвыкаешь). Под потолком бегут электрические надписи, старательно – хотя иногда и сбивчиво – сообщающие, где находится автобус, когда он приедет на конечную остановку. Когда-то все это казалось сенсацией.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

17. ПЛАМЯ

17. ПЛАМЯ — Пожар! Пожар!Фашисты оцепили площадь. Горела биржа труда. Ненавистное всему городу здание.С первых дней Железняк и его группа многое делали, чтобы спасти советских людей от угона в фашистское рабство. Поначалу немцы осторожничали, маскировались, добиваясь

ПЛАМЯ И МОР

ПЛАМЯ И МОР Причины и следствия Великой чумы 1665 г. перечислялись множество раз, но в большинстве своем люди считали ее Господним наказанием городу, впавшему в

Пламя и мор

Пламя и мор Причины и следствия Великой чумы 1665 г. перечислялись множество раз, но в большинстве своем люди считали ее Господним наказанием городу, впавшему

Глава 7 «Да не угаснет пламя!»

Глава 7 «Да не угаснет пламя!» (1946 год)После Второй мировой войны на европейском континенте воцарился хаос, едва ли не худший, чем после Первой мировой.Взирая из относительно стабильной послевоенной Великобритании сэр Рональд Хоув, в то время помощник комиссара по

Лед и пламя

Лед и пламя – Тут нужно обязательно сказать о профессоре Рихтере Гаврииле Дмитриевиче, занимавшимся снежным покровом. Я встретился с ним в стенах Института географии, куда меня распределили после МГУ в августе 1954 года и где я вас сегодня принимаю в директорском

Когда утихло пламя…

Когда утихло пламя… За каждой морской катастрофой, сколь много бы о ней ни сказали, тянется шлейф из домыслов, мифов, пересудов — будь это гибель «Титаника», «Адмирала Нахимова» или «Новороссийска»… Не избежал этой участи и «Комсомолец».«А правда, что вас отогревали

Из искры возгорится пламя

Из искры возгорится пламя В неё — эту полость — под большим давлением закачивали газообразный дейтерий и тритий. Хорошая имплозия создавала давление в центре полого «ядрышка» в миллион атмосфер. При таких давлениях и сумасшедших температурах в центре ядерного взрыва