1930-е годы

1930-е годы

Из дневника Веры Буниной, 19 января 1930

<…> Вечером читали «Защиту Лужина». Местами хорошо, а местами шарж, фарс и т.д. Фокусник он ужасный, но интересен, ничего не скажешь. Но мрачно и безысходно. Но Лужин это – будет тип. В каждом писателе, артисте, музыканте, художнике сидит Лужин. <…>

Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 14 марта 1930

<…> Я Вас очень прошу написать одну страничку (или даже меньше) для «Современных записок» (до 28-го) о Сирине «Возвращение Чорба». Я считаю, что это Ваш долг обратить на Сирина внимание публики. <…>

Илья Фондаминский – Марку Вишняку, 15 марта 1930

<…> Посылаю тебе «Соглядатая» Сирина. Мне нравится меньше, чем «Лужин», но все-таки и это талантливо. Т.к. мы брали «на корню», то я ему написал, что роман будет напечатан осенью – в летней книжке надо сделать перерыв (так мы думали в редакции). Он очень просит напечатать всё в одной книжке (всего 4 листа) – я написал, что постараемся, но не уверен. Обещал ему выслать деньги при первой возможности – не позже чем через месяц (по старому условию мы платим при получении рукописи). <…> Я просил Ивана Алексеевича [Бунина] написать страничку для «Современных записок» о «Возвращении Чорба» Сирина. Это надо обязательно, ибо Сирина совсем замалчивают или несправедливо ругают (Адамович). Если Иван Алексеевич не согласится, попроси Осоргина. Обязательно сделай это. <…>

Александр Кизеветтер – Марку Вишняку, 2 мая 1930

<…> Для оценки повести Сирина нельзя обойтись без экспертизы двух спецов – по шахматам и по психиатрии. Это говорит уже не совсем в пользу автора. Художественное произведение должно быть убедительно для читателя помимо всяких профессиональных экспертиз. Спец по шахматам у меня под рукой. Мой зять – довольно крупный шахматист. Он остался доволен шахматной стороной повести. И даже находил, что многое там напоминает одного современного маэстро – не из самых первачей. Спеца по психиатрии у меня под руками нет. Итак, по этой части я беспомощен в оценке.

Однако вот «Красный цветок» Гаршина для меня убедителен, несмотря на мою беспомощность в области психиатрии. Что же это означает? А вот остается немотивированной любовь М-me Лужиной к ее нелепому супругу. Конечно, «любовь зла – любят и козла». Бывает, что именно нелепость мужчины вызывает страсть в женщине. Но в повести любовь является без всякой почти художественной мотивировки, каким-то капризом автора. <…>

Вадим Руднев – Марку Вишняку, 9 мая 1930

Дорогой Маркуша,

вчера получил твое письмо с рукописью Сирина и вчера же ответил: «pas d’objection»29. «Не возражаю», если Вы по тем или иным причинам считаете это нужным, – хотя как будто у нас в портфеле есть что-то принятое из мелочей.

По существу же вещь Сирина эта мне не очень понравилась (как, впрочем, и все его рассказы). Однообразен он очень, и печатать подряд его журналу, по-моему, невыгодно. Однообразен, всегда пуст душевно, – это утомляет и отвращает. Да и с точки зрения репутации журнала полезнее больше пропускать разнообразных имен. Но, повторяю, не возражаю, если у Вас обоих есть основания стоять за Сирина. <…>

Вадим Руднев

Из дневника Галины Кузнецовой, 15 октября 1930

<…> После завтрака пошли каждый по своим делам. Я ходила в библиотеку. На вопрос мой, что теперь больше всего читают и спрашивают, библиотекарша ответила:

– Конечно, бульварное. А потом книги, где нет революции. Так и просят: «только, пожалуйста, без революции!» Хотят отдохнуть на мирной жизни. <…>

Я спросила о Сирине.

– Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы «Машенька». Ехала-ехала и не доехала! Читатель таких концов не любит! <…>

Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 22 октября 1930

<…> Был в <…> Праге, Дрездене, Берлине и Данциге. Видел много стран и людей – о чем и доложу Вам при свидании. <…> Ближе познакомился с Сириным. У него интересная жена – евреечка. Очень мне оба понравились. Написал новый большой роман – надеюсь, что отдаст нам <…>.

Из дневника Галины Кузнецовой, 2 ноября 1930

<…> Мы всю дорогу говорили о Сирине, о том роде искусства, с которым он первый осмелился выступить в русской литературе, и Иван Алексеевич говорил, что он открыл целый мир, за который надо быть благодарным ему. <…>

Из дневника Веры Буниной, 15 ноября 1930

<…> Говорили о Сирине. Д[митрий] С[ергеевич Мережковский] сказал: «Боюсь, что все это мимикрия <…>. Нужен только тот писатель, который вносит что-то новое, хоть маленькое» <…>

Из дневника Галины Кузнецовой, 27 ноября 1930

<…> После завтрака Дмитрий Сергеевич [Мережковский], по обыкновению, ушел отдыхать, Володя отправился заказывать билеты, а мы втроем остались с З.Н. [Гиппиус]. <…> На этот раз она была мила и старалась говорить откровеннее и понять нас. Говорила, что теперь нет ничего интересного для нее в молодых писателях, что все «Фельзены и Поплавские ее разочаровали». <…>

Потом говорила о Сирине. Он ей тоже не нравится. «В конце концов так путает, что не знаешь, правда или неправда, и сам он – он или не он… И так хочется чего-нибудь простого…»

…4 января 1931

Фондаминские приехали вчера, и вчера же вечером Илья Исидорович поднялся к нам. <…>

В Берлине он провел вечер (свой самый приятный вечер там) у Сирина-Набокова. Он живет в двух комнатах с женой «очень хорошей, тонкой», и по некоторым мелочам живут они трогательно.

Любезно-нервен? Или нервно-любезен? – спросил И.А. [Бунин].

– Да… как вам сказать… Он благожелательный человек… Так приятен, хотя и производит такое впечатление, что в нем то же, что в его романах, – он в них раскрывается до конца, дает всего себя, а что дальше?

Вот за это, признаться, стало, глядя на него, страшно.

– Ну а внешность? Худ, как черт!

– Худ, как черт! <…>

Из дневника Веры Буниной, 4 января 1931

<…> И.И. [Фондаминский] рассказывал. Мы слушали. <…> О Сирине: «Очень приятный, и жена его евреечка, образованная, знает языки, очень мила. <…> На отца не похож. И.Ал. [Бунина] обожает. Показывал бабочек. Влюблен в них. <…>»

Илья Фондаминский – Марку Вишняку, 6 апреля 1931

<…> Нельзя давать больше 50 стр. Сирина – это чтение не для всех. <…>

…27 мая 1931

<…> Сирин превосходен (Ив.Ал. [Бунин] находит его роман первоклассным), но недостаточно занятен. <…>

Илья Фондаминский – Ивану Бунину, 19 августа 1931

<…> В «Современных записках» пойдет новый роман Сирина «Camera obscura» – изумительно талантливый и интересный. Из немецкой жизни. <…> В Берлине много провел времени с Сириным. Он очень хочет перебраться во Францию – на юг, в Ниццу. Я пытаюсь ему это устроить. <…>

Из дневника Веры Буниной, 10 октября 1931

<…> Прочла Сирина. Какая у него легкость и как он современен. Он современнее многих иностранных писателей. Вот у кого <…> есть «ироническое отношение к жизни». Вот кто скоро будет кандидатом на Нобелевскую премию <…>

Из дневника Сергея Бертенсона, 3 января 1932

<…> Ходил знакомиться с Набоковым (Сириным). Сказал о желании Майльстона привлечь его к писанию сценариев для Холливуда (вернее, «стори», которые могут быть переработаны в сценарии). Он очень этим загорелся. Сказал, что буквально обожает кино и с увлечением смотрит фильмы. Дал мне рукопись своего нового романа «Камера обскура», который печатается одновременно по-русски в «Современных записках» и по-немецки отдельной книгой. <…>

…7 января 1932

<…> Прочел «Камера обскура» Набокова. Вряд ли это пригодно для американского фильма. Чересчур эротично, и нет ни одного положительного лица. Герой, что называется, «мокрая курица», а героиню, чтобы возвести ее в центр фильма, надо сделать хотя бы и отвратительной, но более значимой.

Сегодня завтракал у Набоковых и расстался с ним на том, что он пришлет мне пересказы тех своих вещей, которые он считает пригодными для кино. <…>

Илья Фондаминский – Марку Вишняку и Вадиму Рудневу,

11 февраля 1932

<…> Мы обещали Сирину, если будут деньги, послать аванс за «Camera» – он голодает. Пошлите ему сейчас же возможно больше. «Camera» находится у Ильи Ник. Коварского – он отдал ее переводчику. <…>

Михаил Карпович – Владиславу Ходасевичу, 12 апреля 1932

<…> На днях видел здесь Сирина (который мне, между прочим, понравился – он оказался гораздо проще и милее, чем я почему-то ожидал), и вот он рассказывал, что недавно в Берлине советский писатель Тарасов-Родионов, убежденный коммунист, по собственной инициативе добился свидания с ним, Сириным, и в разговоре очень хвалил его писания, с которыми он (Тарасов) познакомился давно за границей, убеждал Сирина, что он совсем не «буржуазен», и старался уговорить его ехать в Россию! Не думаю, чтобы ему подобное задание могло быть дано ГПУ. Для чего и кому Сирин в России нужен? <…>

Из дневника Галины Кузнецовой, 8 июня 1932

<…> И.А. [Бунин] читал вслух рассказ Сирина, не принятый «Последними новостями» будто бы за неприличность. Ничего особенного там, однако, не было. Но жестокая вещь. Сирин делается действительно жестоким. Называется рассказ «Хват». <…>

Александр Амфитеатров – Вячеславу Иванову, 16 августа 1932

<…> Читали «Защиту Лужина» Сирина-Набокова? Хороша. <…>

Владимир Деспотули – Александру Бурову, 24 сентября 1932

<…> Человек, способный так тонко чувствовать, как Буров, – для меня во сто крат дороже прилизанного Сирина… Что же толку, когда от него у меня на душе холодно… Сердцем я ему не верю. Он не знает страдания и копается в сортирных мелочах. Может быть, жизнь его со временем стукнет хорошо башкой о стенку горя и страданий – тогда, вероятно, и он сможет затронуть душу. <…>

Вера Зайцева – Вере Буниной, 14/27 ноября 1932

<…> Ты меня спрашиваешь, что я думаю о Сирине. Он, конечно, талантливый очень… но что дальше? Теперь уже есть, но все-таки хотелось бы еще. Он «Новый град» без религии (что мы под этим разумеем – наше поколение). Глядя на него, не скажешь: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое», – на это Алданов ответил: «Ему материально тоже очень трудно». Одним словом, он очень модерн. Но изящный, воспитанный, и я думаю, что знает, «откуда ноги растут». Нам он очень понравился. Читал блестяще, очень интересный отрывок. Народу было полным-полно – 3300 франков собрали, а зал маленький. Илья Исидорович милейший смотрит на Сирина влюбленно <…>

Из дневника Веры Буниной, 30 декабря 1932

<…> Потом мы всю дорогу говорили о Сирине. Он [Леонид Зуров] мне говорил: «Я не хочу разблестываться, как Сирин, я даже вычеркиваю очень удачные сравнения, я как комнату свою просто держу, так и писать хочу. В этом я и от И.А. [Бунина] отличаюсь. У него только этот блеск временами, а за ним есть что-то серьезное. А у Сирина только блеск. Он взял эту особенность у Бунина и разблистался. Теперь другие даже и сравнивают Сирина с И.А. И.А. это может быть неприятно. Раньше он один умел так, а теперь и Сирин стал то же делать, да только еще чаще». <…>

…1 апреля 1933

<…> Сирин написал роман «Отчаяние» и хочет, чтобы «Последние новости» печатали его <…> на последней странице, а к августу он окончит роман для «Современных записок». Не слишком ли? Мне как-то страшно за него как за писателя. Правда, это современно, но ведь когда писатель очень современен, то это очень опасно – выдержит ли он, когда эта современность пройдет? Если даже он все время будет идти в ногу с современностью, то как после смерти? <…>

Оскар Грузенберг – Марку Вишняку, 2 июня 1933

<…> Удивляюсь статье Адамовича (в № «Последних новостей» от 1 июня) о «Camera obscura» Сирина. Роман этот исключительно талантлив – и именно поэтому он мне неприятен: как Вы знаете, я не терплю повоенной Германии, а она в его романе показана с достаточной правдивостью в интимной жизни. Однако не об этом хотел сказать, – а вот о чем: конец романа превосходит все, что было талантливого, а порою и гениального в русской художественной литературе. Такой сцены, какою Сирин закончил свой роман, нельзя назвать даже гениальной (это не то слово!): тут уже колдовство, ибо я никогда не думал, что человеческое слово может быть так выразительно. Я читал эту сцену вчера днем – и мне стало так страшно <…>, что я от страха выбежал на улицу. Между тем, Адамович, которого люблю за абсолютный вкус (как бывает абсолютный слух), этой сцены как будто и не заметил… Попомните мое слово: Сирин окончит сумасшедшим домом. – Разве можно так переживать, так писать! <…>

Илья Фондаминский – Вадиму Рудневу, 5 августа 1933

<…> Если И.А. [Бунин] не даст 2-й части [«Жизни Арсеньева»], или Алданов не даст совсем, очень убеждаю вас печатать Сирина. Вещь может понравиться или нет, но Сирин первоклассный писатель, и мы не провалим номер. Если же мы заполним номер Зайцевым и рассказиками, мы снизим наш уровень. <…>

Константин Сомов – Анне Михайловой, 5 октября 1933

<…> Читаю я теперь меньше – так всегда, когда работаю. Последняя книга – это Сирина «Защита Лужина». Очень мне не нравится этот писатель, с претензиями и самовлюбленный – так чувствуется это. <…>

Сергей Горный – Александру Амфитеатрову, 12 ноября 1933

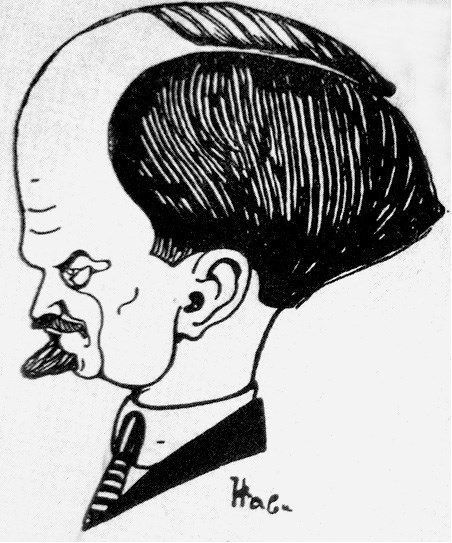

<…> Вы спрашивали в последнем письме об Ирецком и Сирине. <…> Сирин, – мастер, ювелир, взысканный Богом художник, в жизни «энглизирован», сдержан, – несколько опьянен успехом, поэтому чуть-чуть генеральствует (это, должно быть, скоро пройдет); учтив, чуть аффектирован, насквозь джентльмен (кровь отца), но, как и в творчестве своем, холоден абсолютно. Тепло, мягкость к людям – для него просто «неряшливость» характера, вроде расстегнутого воротника или распахнутого пальто. Человеческое тепло ему органически чуждо. От него веет предельным холодом, но общение с ним («светское») весьма приятно. Сказывается воспитание Оксфорда. Как писателя я ставлю его на одно из первых мест. Человек? С «человеком» хотел бы встречаться только в «салоне».

Душевно Ваш Сергей Горный

Александр Амфитеатров – Ивану Бунину, 1 января 1934

<…> русские писатели начинают очень забывать язык. Не исключая даже именитых. В. Сирин очень талантливый беллетрист, но о присланной мне им «Камере обскуре» я откровенно написал ему, что если это не «нарочно», то надо взяться за словарь и синтаксис. Язык подстрочного перевода с английского или немецкого. Ужасно жаль. <…>

Сергей Горный – Александру Амфитеатрову, 6 января 1934

Дорогой Александр Валентинович

По целому ряду «пунктов» Вашего последнего письма мне хочется с Вами безоговорочно согласиться – правы Вы, говоря о Сирине (верно, что «Камера обскура» значительно ниже предыдущего). <…> У Сирина самое сильное: оптика. Зоркость его поразительна. Изящная, тончайшая отделка раз увиденной детали – изумляет. Понятно, это мастер Божьей милостью: и когда он «видит» благодаря внутреннему толчку («clairvoyance!»)30 – он неподражаем. Но бывает, по-видимому, так, что этого внутреннего толчка, этого озарения почему-либо в данный момент – нет. И, – о, ужас! – Сирин начинает «вспоминать» – как он «это делал» «в прошлые разы»… А «делать» это нельзя. Исчезает волшебство, тайна божественной оптики. Сирин делается надуманным, кривым, напряженным. Это у него редко, но – бывает. Есть отдельные вещи сплошь не озаренные таким вольным и воздушным «видением». Зато – какая радость, когда он отдается во власть своей «оптики» (например, почти все в «Защите Лужина»). Тогда забываешь, что в сущности Сирин холодноват, – по-видимому, не очень любит людей, замкнут и почва его душевная, обильно покрытая блестками (тоже, ведь, созданными Богом) ничем внутри не оплодотворена. В ней нет влаги. Ему в конечном счете «наплевать» на своих героев. Жалости, мягкости, – улыбки доброй или горестной – в нем совсем нет. <…>

Сергей Горный

Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 16 февраля 1934

<…> Последний № «Современных записок» удачно составлен. <…> Что до «изящной словесности», то раз нет продолжения «Жизни Арсеньева», то на первом месте, конечно – Сирин. Сейчас он достиг предельной виртуозности и этим подчас прямо-таки захватывает. Но я не могу сам себе объяснить, почему все же что-то в нем отталкивает, не то бездушие, не то какое-то криводушие. Умно, талантливо, высокохудожественно, но – безблагодатно и потому вряд ли не эфемерно. <…>

Георгий Адамович – Александру Бурову, 23 февраля 1934

<…> А Сирин все-таки писатель замечательный, хотя и автомат. Он мне нисколько не интересен и не «нужен», но не могу ему не удивляться. <…>

Владимир Деспотули – Александру Бурову, 11 марта 1934

<…> Прочитали ли Вы «Повесть о пустяках» Темирязева, – замечательная книга. Я прочитал ее тотчас после Сиринской «Камеры», – и все хождения по проволоке словесного искусства, все жонглерские ухищрения жеманного иностранца, очень четко говорящего по-русски Сирина показались подлинной ерундой по сравнению с пустяками Темирязева.

<…> В Берлине – русском заштатном городе – новостей никаких. Сирин презирает весь мир и, вероятно, потихоньку бегает к девочкам. За три марки и с хлыстом. <…>

Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 14 июля 1934

<…> что касается беллетристики – раз журнал выходит так редко, трудно читателю читать в нем разогнанные на несколько книжек произведения типа романа-хроники – вроде «Пещеры» или произведений Зайцева и Шмелева. Просто – теряется нить. Другое дело – вещи Бунина, где вообще нет «фабулы», так что их можно читать и по кускам (Сирин – не в счет: он пишет так, что раз прочитанное уже не забывается). <…>

Петр Балакшин – Александру Бурову, 28 ноября 1934

<…> Что останется после 10 лет – вот что важно. Я знаю, что будут жить многие из «эмигрантских писателей» и после этих «десяти лет», но будут ли там Сирин (мое выражение «Сирин для сирых» привилось здесь), Поплавские и Бакунины? Я в этом сомневаюсь. Поэтому у них и отношение такое: на все плевать, я сегодня царствую, а другие с их тревогами, муками, ожиданиями отклика (Вы замечательны в этом плане, Александр Павлович!) – в болото их! <…>

Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 4 июня 1935

<…> Насчет Сирина Вы правы: блистательно, сверхталантливо и – отвратительно. Чем? Думается, тем, что современную Weltschmerz31, ощущение метафизической тревоги, обреченности, духовной опустошенности он обращает в материал для литературного фокусничанья. <…>

Анатолий Штейгер – Зинаиде Шаховской, 5 июля 1935

<…> Я несколько раз виделся с Сириным и был на его вечере, на котором было человек 100–120 уцелевших в Берлине евреев, типа алдановских Кременецких – среда, от которой у меня делается гусиная кожа, но без которой в эмиграции не вышло бы ни одной строчки по-русски. Сирин читал стихи – мне они просто непонятны, – рассказ, очень средний, – и блестящий отрывок из biographie romanc?e – шаржа? памфлета против «общественности»? – о Чернышевском. Блестящий.

А что Вы скажете о «Приглашении на казнь»? Знаю, что эс-эры, от которых зависело ее появление в «Современных записках», дали свое согласие с разрывом сердца… Сирин чрезвычайно к себе располагающ – puis c’est un monsieur32, – что так редко у нас в литературных водах, – но его можно встречать 10 лет каждый день и ничего о нем не узнать решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия», и я ничему от него не удивлюсь… Но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес – необычайно вырос. <…>

Иван Бунин – Вадиму Рудневу, 17 июля 1935

Дорогой Вадим Викторович,

большое спасибо – второй (полный) экземпляр «Современных записок» получил. <…> Сирин привел меня в большое раздражение – нестерпимо! Чего стоят одни эти жалкие штучки § 1, § 2 и т.д. Почему §? И так все – ни единого словечка в простоте – и ни единого живого слова! Главное – такая адова скука, что стекла хочется бить. Вообще совершенно ужасно!* <…>

Иван Бунин

Иван Шмелев – Ивану Ильину, 18 июля 1935

<…> Сладкопевчую птичку Сирина… полячок Худосеич – из злости! – из желчной зависти и ненависти к «старым», которые его не терпят, из-за своей писательской незадачливости, – превознес, а всех расхулил – «жуют-пережевывают» <…>.

Сирина еще не опробовал я, но наперед знаю его «ребус». Не примаю никак. И протчих знаю. Не дадут ни-че-го. А Сирин останется со своими акробатическими упражнениями и жонглерством «все в том же классе», как бы ни лезли из кожи Ходасевичи и Гады. Сирин, к сожалению, ничего не дал и не даст нашей литературе, ибо наша литература акробатики не знает, а у Сирина только «ловкость рук» и «мускулов», – нет не только Бога во храме, но и простой часовенки нет, не из чего поставить. <…>

Иван Шмелев – Вадиму Рудневу, 23 июля 1935

Дорогой Вадим Викторович,

«Современные записки» пришли, благодарю. Напишу Вам, как желали, <…>, есть что сказать и надо сказать. Не могу прийти в себя от «неприятного вкуса» – (главное – от этого «приглашения»), о прочем что же особенно говорить: стараются. А эту «птичку» следовало бы пожучить, впрочем, «жучение» безнадежно и беспоследственно для него. А жаль. Для русской литературы он… утрачен, кажется. А мог бы писать чудесно. Жаль. <…>

Вадим Руднев – Ивану Шмелеву, 24 июля 1935

<…> О Сирине: думаю, что выводов об утрате его для русской литературы делать еще никак нельзя. «Приглашение на казнь» – славы ему не прибавит, конечно; это – срыв. Вернее, – нарочитая выходка, в пику «почтеннейшей публике». Но он, герой, настолько талантлив, что и это хулиганство его не может погубить: талант возьмет верх и выведет на дорогу. Так хочется думать и верить, – слишком мы уж бедны в литературной «смене». <…>

Георгий Адамович – Александру Бурову, 24 июля 1935

<…> Насчет Сирина – не могу с Вами согласиться. Соглашаюсь только, что он отталкивающий писатель, – но с удивительным (и для меня еще неясным) даром. Во всяком случае, уверяю Вас, – он глубже и правдивее, при всех своих вывертах, чем Божья коровка Борис Зайцев, которого Вы причисляете к «подлинным». <…>

Иван Шмелев – Ивану Ильину, 5 августа 1935

<…> Отравился Сириным (58 кн. «Современных Записок») «Приглашение на казнь»! Что этт-о?!! Что эт– т-о?! Наелся тухлятины. А это… «мальчик (с бородой) ножки кривит». Ребусит, «устрашает буржуа», с[укин] с[ын], ибо ни гроша за душой. Всё надумывает. Это – словесное рукоблудие. (Оно и не словесное там дано) и до – простите – изображения «до-ветру». И – кучки. Какое-то – испражнение, простите. Семилеткой был я в Москве на Новинском – в паноптикуме и видел (случайно): сидит нечто гнусно-восковое и завинчивает штопор себе в …! – доныне отвращение живет. Вот и Сирин только не Ефрем и не вещая птица. Хоть и надумал себе хвамилию. Лучше был бы просто свой – Набоков. Весь – ломака, весь без души, весь – сноб вонький. Это позор для нас, по-зор и – похабнейший. И вот «критики»… – «самое све-же-е»! Уж на что свежей: далёко слышно. Эх, бедняжка Эммочка… не уйтить ей от… Сирина. <…>

Иван Шмелев

Александр Амфитеатров – Марку Алданову, 18 февраля 1936

<…> Прочитал «Отчаяние» Сирина. Мне совсем не понравилось. Претензия огромная, а вещь не убеждает. Талант бесспорный, но калека и так уж вяще изломался, что едва ли и выпрямится. Реальные фигуры (жена, брат ее) совсем хороши, но о герое от «я» остается такое смутное впечатление, что не понять, кто сумасшедший, он ли, автор ли или оба? Остается, как от «Камеры обскуры», какая-то противная слизь в душе. И при том – этот искусственный, не русский язык… Нет, не для меня. <…>

Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 11 марта 1936

<…> Прочитавши до конца «Приглашение на казнь», убедился окончательно, что Сирин – гениальный писатель, но все еще не выучившийся себя ограничивать и слишком часто увлекающийся собственной виртуозностью, отчего и к нему можно применить то, что как-то Толстой сказал об Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно». Вернее: иногда становится жутко, но скоро проходит, т.к. нет динамики, нет градации, все время – нажим педали. <…>

Марк Алданов – Александру Амфитеатрову, 16 марта 1936

<…> Последняя вещь Сирина (в «Современных записках») «Приглашение на казнь» и меня чрезвычайно разочаровала. Но я остаюсь при прежнем мнении: огромный талант – на непонятном мне и, думаю, нездоровом пути. Французский перевод его книги успеха не имел. Он был в Париже в феврале, устроили для него вечер, который дал тысячи две. Но работу для него здесь отыскать не удалось, а в Берлине ему очень тяжело, тем более что женат он на еврейке. <…>

Марк Алданов

Петр Бицилли – Вадиму Рудневу, 7 апреля 1936

<…> Мне хочется для очередной книжки дать статью о творчестве Сирина как, так сказать, культурно-историческом факте. Я все больше и больше «проникаюсь» им, и сейчас многое из того, что казалось мне у него игрою, виртуозничаньем, представляется мне вполне осмысленным и внутренно оправданным его столь показательной для нашего времени интуицией жизни. Я перечел сейчас целиком «Приглашение на казнь», затем – некоторые его предшествующие вещи, а параллельно «Vouage au bout de la nuit»33 C?line’а и нашел множество сродных черт у обоих – и притом таких, которые сближают их творчество с творчеством эпохи «кризиса средневековья», эпохи жутких видений, апокалиптических страхов, поглощенности идеей смерти. Напишу вскоре и пришлю на Ваш суд. <…>

Марина Цветаева – Анатолию Штейгеру, 29 июля 1936

<…> Какая скука – рассказы в «Современных записках» – Ремизова и Сирина. Кому это нужно? Им – меньше всего, и именно поэтому – никому. <…>

Михаил Морозов – Вадиму Рудневу, 30 июля 1936

<…> «Весна в Фиальте» Сирина написана живо, много оригинальных мыслей, так же как характеристик действующих лиц. Слог энергичный, «нервный», мне очень нравится, но самая главная «героиня», так же как и личность «героя», от имени которого ведет рассказ автор, могли быть другими, заменены более симпатичными типами. Скажу больше, что от всего рассказа отдает немножко «клубным» анекдотом, вроде тех фельетонов, которые помещает в «Последних новостях» великосветский писатель кн. Барятинский. О силе таланта Сирина высказывались уже присяжные критики, и мне ничего не остается как от души пожелать ему дальнейшего процветания. <…>

Сергей Гессен – Вадиму Рудневу, 1 августа 1936

<…> «Современные записки» уже прочитал и – совершенно искренне отвечу Вам – номер снова превосходный (в общем), ничуть не уступает по уровню и разнообразию двум предыдущим номерам. Правда, беллетристика и поэзия, на мой неискушенный вкус, на этот раз слабее (кроме интересной Берберовой, характерного Ремизова и великолепного – со всеми его качествами – Сирина: замечательный этот его стиль: полное жизни тело (плоть), сквозь которое прямо просвечивает некая метафизика, но никакой души, совершенное отсутствие «психологии». <…>

Осип Волжанин – Александру Бурову, 5 ноября 1936

<…> Как-то я читал сравнение Сирина с Салтыковым. Что у них общего? Один талантливый пустоцвет, искусный кунстктатор, другой болеющий язвами жизни писатель. <…>

Сергей Горный – Александру Амфитеатрову, 27 ноября 1936

Дорогой Александр Валентинович! Был очень рад получить Ваше интересное письмо.

Вы пишете об «Отчаяньи». Это еще что?! Вот в «Современных записках» идет его «Приглашение на казнь»… По сравнению с этой вещью «Отчаянье» – строго классическая, прямо дорическая вещь. Его несчастье в том, что он «виртуозничает»: рапира крепко сидит в руке, не вывалится, и он поэтому пробует и так, и эдак, и по воздуху свиснет и меж пальцев мельницей, колесом накрутит… Все сойдет… Вот это ощущение: «Все могу… Все съедят… А Адамовичи, ныне покоренные под нози, все похвалят» – окончательно пьянит его – и Вы тысячу раз правы, что он на опасной стезе… <…>

Анатолий Штейгер – Юрию Иваску, 30 января 1937

<…> Сейчас в Париже сезон литературных вечеров. <…> Был вечер Сирина, исключительно многолюдный. Сирин читал отрывок из своего романа о Чернышевском, некоторые отрывки из этого романа я слышал уже в Берлине. Впечатление от этих отрывков и чтения (на редкость актерского) неловкое и тягостное, но мне кажется, что подбор их умышленно сделан для развлечения публики, которая и осталась очень довольной. Из разговоров с Сириным я знаю, что этот роман и серьезнее, и умнее. Но сиринское формалистическое жонглерство – у Сирина – представляется мне все же загадкой. <…>

Михаил Ростовцев – Георгию Вернадскому, 17 июня 1937

<…> О кафедре русского языка в Yale надо серьезно подумать. Соединение тюркологии и русского языка идея идиотская. Нам нужно не тюрколога, а профессора русского языка и словесности. Наиболее подходящий кандидат для последнего, так это, на мой взгляд, Набоков, но не Ваш, а писатель Сирин. Он свободно пишет и говорит по-английски, кончил Кембриджский университет, крупный и глубокий писатель, пишущий на английском так хорошо, как по-русски. <…>

Оскар Грузенберг – Михаилу Мильруду, 20 июля 1937

<…> После злобной статьи против меня <…> не может быть и речи о каких-либо сношениях с Пильским. Я одобрил и одобряю его фельетон о Сирине, которого люблю как сына В.Д. Набокова – близкого моего друга и автора трогательной статьи обо мне в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Сирина я знал с первых месяцев его бытия, и меня трогала восторженная любовь к нему В.Д. Помню, в Берлине, за полгода до подлого убийства, Набоков в обществе нескольких друзей праздновал скромно новоселье. Он говорил мне с восторгом о таланте сына, приехавшего из Англии на побывку в Берлин. Он заставил сына прочесть мне стихи на смерть Блока, – стихи холодные, картонные. Нечто вроде казарменной переклички: Пушкин, Лермонтов и др. Большой художественный талант Сирина дал сбой. То, что он пишет на русском языке, он никогда не решился бы напечатать на английском. Последняя его выходка в отношении русской литературы и дорогих мне имен встретила удачную отповедь у Пильского. Я похвалил – вот и все. <…>

Вадим Руднев – Марку Вишняку, 21 августа 1937

<…> Крайне неблагоприятно складывается по части литературной с книжкой «Современных записок». <…> Небывалое, мне кажется, в истории журнала дезертирство авторов, уже давших согласие и гарантировавших свои статьи для книжки. Я уже сообщал, что в беллетристическом отделе отпали Алданов, Сирин, Замятин. <…> Но главное огорчение – это Сирин

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением Данный текст является ознакомительным фрагментом.

НКВД РСФСР 1917 г. — 1930 г.

Среди первых наркоматов, образованных на основании декрета 2-го Всероссийского съезда Советов от 25.10.1917 г., был Народный комиссариат внутренних дел. С образованием РСФСР этот наркомат стал называться НКВД РСФСР.В Положении об НКВД от 24.05.1922 г.

Глава 4. Чекист. Начало карьеры. 1921–1930 годы

В своей автобиографии Л. П. Берия отмечает: «Согласно моим просьбам ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через Бакинский Совет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требование в Кавказское бюро откомандировать

Глава 5. На партийной работе. 1930–1938 годы

Заметные успехи Берии на постах в ВЧК и ГПУ, работа народным комиссаром внутренних дел Грузинской ССР сделали его фигуру заметной в республике и привлекли внимание Сталина и центрального партийного аппарата в Москве. Началось его

1) Э. РЕЗЕРФОРДУ 16 апреля 1930, Кембридж

ПредседателюКомитета магнитных исследований Кембридж Дорогой профессор Резерфорд,Прошло уже ровно восемь лет с тех пор, как началась моя работа над сильными магнитными полями. Вы помните, конечно, как эта работа развивалась. На

2) И. В. ОБРЕИМОВУ 25 апреля 1930, Кембридж

Дорогой Обреимов,Как мне сообщил Синельников, ты срочно отзываешь его в Россию для работы в связи с предстоящим открытием харьковского института. Меня удивляет, что ты сделал это, не уведомив меня. Во-первых, потому, что работа

Кризис. Начало 1930-х

…Чувство конца все чаще меня преследует.

Б.Л. Пастернак

Маяковский

Дорогая мамочка!… Я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни. Меня утомил не труд, не обстоятельства семейной жизни, не забота, не то,

Большой террор. Конец 1930-х

Душа моя, печальница

О всех в кругу моем…

Б.Л. Пастернак. Душа

К нам присоединяется изысканный Пастернак. Он невероятно привлекателен, взгляд, улыбка, все его существо дышат простодушием, непосредственностью наилучшего свойства[235].

(Жид А.

1930 год

А интересно, что в это время Эстер делала.Ночь с 21–22 февраля 1930 года.***24 декабря (1930 г.)Чувствую себя неважно. Кружится голова. Измерил температуру, оказалось 37. Волнуюсь за свое здоровие.***29 декабря (1930 г.)Волнуюсь за свое

Тучи на горизонте (1930–1938)

Оптимисты говорили: «Еще одной войны не будет. Ни одно государство этого не допустит». Однако…В 1931 году японская армия захватила Манчжурию. В 1934 году Адольф Гитлер стал полновластным диктатором Германии. В 1935 году итальянцы захватили Эфиопию. В

5 сент<ября> <1930 г.>

Дорогая Лиленька,Я все еще в Савойе.[166] Пробуду здесь верно с месяц. Потом возвращение в Париж — на совершенную неизвестность.Пиши мне чаще. Тебе это гораздо легче делать, чем мне.Ты восторгаешься Ремарком.[167] Мне пожалуй больше нравится книга

10 дек<абря> 1930. Вторник[171]

Дорогая Лиленька,— Пишу тебе в промежутке между занятиями[172] — в Ротонде. Не волнуйся, милая, о моем здоровье. Оно гораздо лучше, чем ты думаешь. Недавно освещался у Вериной подруги — Лизы, к<отор>ая стала знаменитым врачом. Она сама напишет

1930

12. Вс.Э.Мейерхольд<Виши,> 27 августа 1930Милый Эренбург,Вчера только, после долгих усилий, узнал я Ваш адрес. Сегодня спешу установить с Вами контакт. Дело у меня к Вам.Необходимо, дорогой друг, чтобы Вы, не откладывая этого дела в долгий ящик, вот сейчас же, как только Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Читайте также

НКВД РСФСР 1917 г. — 1930 г.

Глава 4. Чекист. Начало карьеры. 1921–1930 годы

Глава 5. На партийной работе. 1930–1938 годы

1) Э. РЕЗЕРФОРДУ 16 апреля 1930, Кембридж

2) И. В. ОБРЕИМОВУ 25 апреля 1930, Кембридж

Кризис. Начало 1930-х

Большой террор. Конец 1930-х

1930 год

Тучи на горизонте (1930–1938)

5 сент<ября> <1930 г.>

10 дек<абря> 1930. Вторник[171]

1930