1980-е годы

1980-е годы

Лидия Червинская – Александру Богословскому, 3 марта 1980

<…> «Другой интересный вопрос»: Сирин. Его не любила – отчасти, конечно, с легкой руки Адамовича. Но вообще он казался нам всем искусственным, автоматом, – все, включая последние его романы. Все – кроме самых первых, берлинских рассказов. Он мне и теперь не нравится. По-моему, он взял худшее на Западе. К тому же он сноб и пишет так, как играют в шахматы (сравнение не случайное!). У него не ум – а мозг. И подделывать он все умеет ловко. Все это пустота. <…>

Из дневника прот. Александра Шмемана, 20 ноября 1980

<…> Купил вчера Набокова «Lectures on Literature» (Austen, Flaubert, Kafka, Joyce, Proust). Пока что пробежал две-три страницы посередине книги. Все тот же блеск и какая-то странная навязчивая защита литературы от самого понятия «содержания». Это как бы кулинарный подход к литературе. От хорошего завтрака в первоклассном отеле ничего не требуется кроме того, чтобы был он вкусным. Отсюда великое французское искусство соусов и всяческих «заправок». Но ресторанное искусство, действительно, и не требует «оправдания», отнесения себя к чему-то «высшему» (разве что с аскетической точки зрения, с которой требует оно не оправдания, а осуждения). А литература, слова и ими воплощаемое видение мира? Мне ясно теперь, что моя вечная любовь к Набокову, вернее – к чтению Набокова, – того же порядка, что любовь к хорошему ужину. Но если так, то не применима ли и здесь «аскетика»? То, что так сильно мучило Толстого, – не мучит Набокова. Или, может быть, сама его ненависть к истолкованиям и оценкам литературы по отношению не к «кухне» и «ресторану», а вот к тому, ненавистному ему «свыше» – и объясняется таким «подавленным» мучением? Не знаю, нужно будет вернуться ко всему этому по прочтении книги. <…>

…15 сентября 1981

<…> Недели две тому назад в воскресной «Нью-Йорк Таймс» лекция Набокова о Достоевском, рекордная, с моей точки зрения, по своему злому легкомыслию. Боюсь, что от Набокова мало что останется, что все в нем исчерпывается его «блеском». <…>

Из дневника Джойс Кэрол Оутс, 23 октября 1981

<…> Я немного разочаровалась в «Лолите», которую на протяжении многих лет – начиная с 1960 года – читала, перечитывала и которую, вероятно, буду перечитывать. Скука самоотносимого искусства и, в конечном счете, отсутствие воздуха, близорукость, завышенная самооценка, в сущности – любопытный пример упадка воображения. Но многие фразы – должна сказать, подавляющее большинство – написаны блестяще <…>.

Из дневника прот. Александра Шмемана, 7 ноября 1981

<…> В английских лекциях Набокова о русской литературе – неожиданная для меня глава о Чехове, о глубине, о человечности его. Неожиданная потому, что я начал эту книгу «кровожадно» – и вдруг…

Кингсли Эмис – Филипу Ларкину,

22 марта 1982

<…> Осилил уйму книг за последнее время. Точнее – не осилил. «Отчаяние» Набокова. Этот парень самый настоящий шибболет, не так ли? Что ты думаешь о Набокове? Ну – трам-тара-рам! По нему можно судить, что не так с доброй половиной американских писак – у остальной половины плохо другое, – и к тому же он задурил башку многим местным дурням, включая и моего малыша Мартина. Не знаю, как ты, но я способен стерпеть всё, даже поток сознания, но только не повествователя, которому нельзя верить. <…>

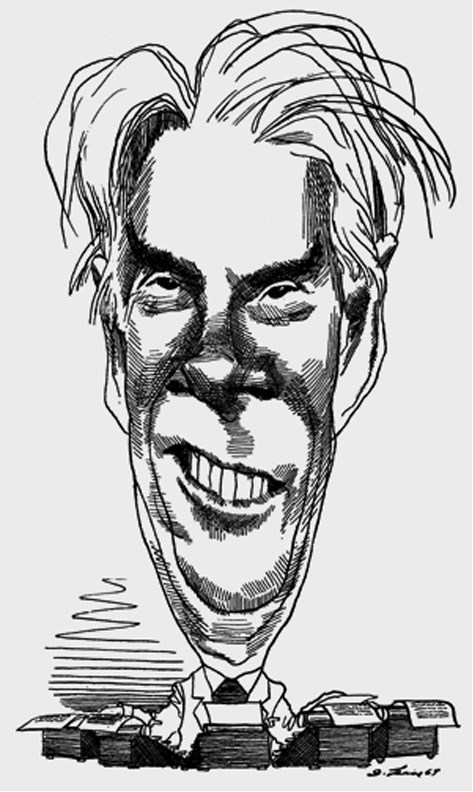

Кингсли Эмис

Иосиф Бродский – Наталье Артеменко-Толстой, 8 августа 1983

Уважаемая Наталья Ивановна, простите, что отвечаю на письмо Ваше с таким опозданием, но я получил его только вчера. Упреки, в нем содержащиеся, меня несколько задели, и я хотел бы попытаться оправдаться, хотя вполне возможно, что Вы уже и позабыли, о чем шла речь. Начну с Набокова и с этой истории с переводом его стихотворения. Я действительно столь же низкого мнения о нем как о поэте, сколь высокого – как о прозаике. Более того, я убежден – и говорю это в том же самом интервью, – что существует прямая зависимость между крахом его как поэта и успехом как новеллиста. В конечном счете, главная его тема: раздвоенности, зеркальности бытия, отражения одной жизни в другой, эха и т.д. – есть не что иное, как разогнанный до гигантских масштабов принцип рифмы. Переводить же его я взялся исключительно из-за бредовости задачи как таковой. Кроме того, зная практику перевода стихотворных текстов с русского на английский, я полагал, что, по крайней мере, в главном – т.е. в смысле формы – не погрешу против оригинала. Что же касается моего предпочтения переводить поэтов второсортных и сопутствующей этому дополнительной степени безответственности, то безответственность эта объясняется именно второсортностью содержания оригинала: превратить плоскую мысль в глубокую менее зазорно, чем упростить или опошлить мысль высокую. <…>

Иосиф Бродский

Джеймс Лафлин – Гаю Давенпорту, 3 июля 1985

<…> Ты совершенно прав насчет Набокова. У него были прекрасные манеры, но ледяная кровь. Однажды летним днем, когда он гостил у меня в горах Юты, за обедом он рассказал мне, что слышал что-то вроде стона, раздавшегося в Ущелье Гризли. Он не пошел посмотреть, что там было, поскольку охотился за невиданной прежде бабочкой. На следующий день туристы нашли тело пожилого старателя, который упал в глубокое ущелье, разбил голову и истек кровью. <…>

Из дневника Энтони Пауэлла, 24 июня 1986

<…> В целом Мартин [Эмис] хороший критик – если не принимать во внимание его пристрастие к романам Набокова (по мне, так «Лолита» – откровенно третьесортная штука, расцвеченная мишурным блеском дрянь). <…>

Энтони Пауэлл

…13 декабря 1986

<…> Перевод [«Героя нашего времени»], выполненный Мартином Паркером, совсем неплох, и, уж конечно, ничуть не хуже, если не лучше, набоковского. В предисловии к своему переводу Набоков пишет, что все остальные переводы «Героя нашего времени» на английский – всего лишь «переложения». Вздор. Когда вышел набоковский перевод, я взял на себя труд и прошелся по нему, сверяя с переводом Паркера. Единственное отличие в том, что Паркер часто делает пропуски в речи повествователя, например, опуская фразы типа «сказал старый капитан», так что повествование идет как бы само собой. В одном месте переводчик заменил «кружевную рубашку» «блузой» и т.п. Трудно найти лучший образчик претенциозной чуши, которую нес Набоков для того, чтобы добиться популярности (и я по-прежнему самого низкого мнения о «Лолите»). <…>

Из дневника Георгия Свиридова, 12 апреля 1987

Любопытная уловка современных деятелей искусства и культуры (из породы Растиньяков). Писатель (Набоков в заметках о Гоголе), находящийся под влиянием теорий Фрейда, фрейдизма, изо всех сил иронизирует над фрейдистами, показывая свою якобы духовную самостоятельность, которой – нет! <…>

Из записных книжек Лидии Гинзбург, 1988

<…> Набоков преувеличен. Он большой писатель, он великолепен. Но он не гений, который открывает нового человека, – как открывали Сервантес и Шекспир, Толстой, Достоевский, Пруст, Чехов да и Кафка. Лучшее, что Набоков написал (из мне известного), – «Лолита».

Недавно в «Литературной газете» состоялся «круглый стол» (с иностранцами), посвященный Набокову. Сотрудница «ЛГ» сказала, что Набоков – прозаик не ахти какой, зато очень хороший поэт, вроде Бунина. Один из иностранцев заявил, что «Лолиту» Набоков написал с целью заработать на порнографии.

«Лолита» – роман моралистический; в развязке даже до навязчивости моралистический. Читатель ни на минуту не забывает о том, что герой творит черное дело. Но «Лолита» также книга о великой любви, непредсказуемо порожденной черным делом.

В конце он на последнем пределе любит ее – беременную, убогую жену убогого калеки.

Великая любовь – в отличие от любви умеренной – бывает похожа на болезнь, на опрокинутое равновесие. Для нее годятся любые, непредусмотренные ситуации; она их на свой лад обрабатывает. <…>

Из дневника Георгия Свиридова, 20 октября 1988

<…> Чтение Набокова «Другие берега»

Очень словоохотливый автор. Бесконечное, утомляющее количество рассуждений «обо всем решительно», на любую тему, «a parte». Большой цинизм, похожий на снобизм, и преувеличенная какая-то «культурность». Все это можно бы объяснить «эмигрантским» положением равно всему чужого человека, чужого и по своему ощущению окружающих людей, инстинктивно настороженных к иностранцу. Все это родило особую психологию «изгоя», равно чужого всем человека, существа «иной» общности, какую Набоков ощущал в контакте с русскими людьми. Но тут были свои претензии, свои амбиции. Эти амбиции и есть главное в писателе, что он талантливо в своем роде и выразил. Многое от Пушкинского Онегина, денди лондонский (в сущности же «русский денди»). Много тонкости, наблюдательности, изысканности, но, как ни странно, переизбыток слов, переизбыток культурных ассоциаций делает эту прозу несколько безвкусной.

Новое в нем для Русской традиции идет от Марселя Пруста. Что у Пруста было следствием болезни, у Набокова – здорового, спортивного (теннис, шахматы) – приобретает налет снобизма, снобизма здорового, спортивного в сущности организма. Безлюбая душа, эгоистичная, холодная. <…>

…27 октября 1988

<…> Владимир Набоков – литература для сытых, равнодушных, эгоистичных, «избранных». <…>

Из записных книжек Лидии Гинзбург, 28 апреля 1989

Во втором номере «Нового мира» напечатано «Изобретение Вальса», пьеса Набокова – до удивления плохая и неумная; до такой степени, что это бросает двусмысленный свет (или тень) на его творчество.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Скалолазание, 1980-е годы Мюриэл Грей

Скалолазание, 1980-е годы Мюриэл Грей Диктор и писательница Мюриэл Грей, сжимая зубы, покорила свою первую вершину еще подростком, чтобы произвести впечатление на друга. С того дня она увлеклась горами и стала в итоге неожиданным — кто мог ожидать подобного от женщины? —

Экипаж (2 серии) (1980)

Экипаж (2 серии) (1980) Режиссер Александр МиттаСценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр Митта при участии Бориса УриновскогоОператор Валерий ШуваловКомпозитор Альфред ШниткеВ главных ролях:Леонид Филатов — Скворцов, бортинженерГеоргий Жженов — Тимченко,

Зима 1980 года

Зима 1980 года На зеркальной витрине старинной готикой начертано: «Вы выбрали правильно: маклерское бюро доктора Курта Кристмана. Земельные участки, дома, квартиры». Каждое утро ровно в восемь у подъезда этого мюнхенского дома на Штютценштрассе останавливается легковая

14 — «Мы сами всё профукали» 1980-е годы

14 — «Мы сами всё профукали» 1980-е годы «После выхода «Врат рая» прошло уже 20 лет. Режиссёры больше не имеют серьёзного влияния, руководство студий делает неслыханные деньги, а бюджеты картин контролируются хуже, чем прежде. Но ничего стоящего, «классического» в кино за

1980

1980 1. «Пираты ХХ века» (героико-приключенческий фильм; Киностудия имени М. Горького; реж. Борис Дуров; в ролях: Петр Вельяминов, Николай Еременко-младший, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором Камбарова, Наталья Харахорина, Майя Эглите, Виктор Жиганов, Георгий Мартиросян,