Глава 7 Биографии корпорантов: истории семей, истории судеб

Глава 7

Биографии корпорантов: истории семей, истории судеб

Рассказ об истории корпораций не был бы полным и осмысленным, если бы мы не обратились к конкретным людям, к их реальным судьбам и историям их жизни. Поиск материалов об истории и современности русских корпораций в Латвии привел меня в мир совершенно особый – по большому счету в мир утраченной части русской культуры. Беседы с некоторыми людьми обрисовали несколько удивительных жизненных историй, биографий (как индивидуальных, так и семейных), достойных особенного внимания. В значительной мере это истории, имеющие глубокие и российские, и балтийские корни. Во всех случаях – это истории, объединяющие все местные этнические культуры.

Один из лучших знатоков истории корпорации Fraternitas Arctica Эйженс Упманис родился в Риге в 1955 г. Архитектор, знаток исторического наследия Латвии, председатель Комитета братских кладбищ, преподаватель геодезии и истории архитектуры.

Он вырос в параллельной, русско-латышской среде, одинаково свободно говорит на латышском и русском языке, хорошо владеет немецким («…и жалею, что не выучил с детства еще немецкий язык – говорю на нем свободно, не особенно правильно грамматически, хотя это мне не мешает, но думать на нем не могу и не могу полностью наслаждаться художественной литературой»).

На примере моей семьи – даже не одной семьи, а рода нашего – можно увидеть вообще тенденцию развития корпораций, то, как создавались семьи, как складывались отношения. Приехали два брата из Тифлиса, шведско-греческого происхождения, один учиться архитектуре, второй – агрикультуре, Владимир и Виктор Симонсоны. И на их сестре, Ольге, потом женился Макс Шервинский (который был знаком с корпорационными традициями, учился в Штутгарте). Их сын, Владимир, конечно, тоже стал корпорантом.

Эйженс Упманис. Фото С. Рыжаковой, Рига, 2011 г.

Отцом Эйженса был Герхардс Упманис, человек из онемеченной латышской семьи, происходящей из Митавы (Елгавы) и в конце XIX в. переехавшей в Ригу. Его мать была русская, происходила из известной семьи, ее отцом был Владимир Максимович Шервинский, русский архитектор довоенной и советской Латвии, синодальный архитектор, член Экзаршего управления Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Максимович Шервинский родился 23 мая 1894 г. в Риге. «Считалось, что он – русский, хотя у него не было ни капли русской крови». Макс (позднее имя было преобразовано в Максим) Шервинский, его отец, происходил из немецко-польской семьи. Он был архитектором, занимал пост директора Рижского ремесленного училища (известное учебное заведение, которое закончили многие известные художники, в частности Вильгельм Пурвитис и Янис Розенталь). Он считается одним из провозвестников зарождавшегося в 70 – 80-е гг. XIX в. в Европе стиля модерн (рижский югендстиль; одним из ранних образцов этого стиля считается дом 7 на улице Аудею в Старой Риге). Макс Шервинский был автором проектов сорока павильонов с элементами югендстиля для экспонатов индустриально-ремесленной выставки на Эспланаде в 1901 г., приуроченной к семисотлетию основания Риги. В павильонах – изящно украшенных большим количеством орнамента – были выставлены промышленные, ремесленные и художественные изделия. Это событие стало знаковым как в архитектурном, так и в промышленном плане, сыграло значительную роль в общем развитии столицы Лифляндии: были повышены дотации, выделяемые финансовым ведомством России для благоустройства края. Мать Владимира, супруга Макса, происходила из шведско-греческой семьи. «Поскольку – греческой, то и все дети семьи, по закону Российской империи, считались – да и были – православными». Владимир безупречно владел несколькими языками, в том числе и латышским в такой степени, что его нередко даже считали латышом, хорошо говорящим по-русски. Во время обучения в Александровской гимназии на Суворовской улице (ныне – улица Кришьяниса Барона; теперь это здание занимает Академия музыки) он вместе с друзьями часто посещал здание Рижского цирка директора Соломонского, находящееся неподалеку, на улице Паулуччи (ныне – Меркеля), где проходили первые в Риге сеансы синематографа («живыми движущимися фотографиями»), представления клоунов, лошадиные представления, поединки греко-римской борьбы.

В.М. Шервинский. Фотография середины 1930-х гг.

Владимир Шервинский, как и его отец, посвятил себя архитектурному делу. Гимназию Владимир закончил в 1912 г. и продолжил образование в Рижском политехническом институте на архитектурном отделении. Здесь же, в Рижском политехническом институте, учились и другие члены семьи Шервинских, дяди Владимира. Они были членами корпорации Fraternitas Arctica, занимали должность сениоров. Будущий шурин Владимира, Михаил Кривошапкин, тоже был арктом, а его сын – Борис – стал последним ольдерманом корпорации перед Второй мировой войной и принадлежал к числу наиболее знающих историю корпорации ее членов.

«Молодой, только что выпущенный инженер-строитель Михаил Дмитриевич Кривошапкин». Из альбома корпорации Fraternitas Arctica. 31 мая 1914 г.

Владимир Шервинский вступил в корпорацию 3 февраля 1913 г., а цвета получил 13 февраля 1914 г., то есть уже во время Первой мировой войны. Но Рижский политехнический институт был эвакуирован в Россию, и деятельность корпорации прекратилась.

С наступлением Первой мировой войны и со смещением линии фронта Владимир Шервинский вступает в армию: ему было поручено сооружение второй линии оборонительных укреплений на правом берегу Даугавы. В 1918 г. он был демобилизован и уехал в Саратов, где работал на строительстве элеватора в Артакске. В 1920 г. он принял решение вернуться в Латвию, ставшую в этом же году не только формально, но и фактически независимой страной. В Риге он продолжил обучение, прерванное в годы войны. И уже в 1921 г., по возвращению в Ригу, корпоранты-аркты решили корпорацию восстанавливать, а могли это делать только «цветные» члены. Первым послевоенным сениором Fraternitas Arctica стал Владимир Шервинский; он успешно закончил Политехнический институт в 1923 г.

Уже в годы учебы он работал помощником в планировочно-чертежном бюро профессора архитектуры. Вскоре после получения диплома, в 1923 г., молодой архитектор Шервинский открывает частную планировочную контору и начинает заниматься строительством жилых домов. В 1924 г. Шервинского приглашают возглавить работы по сбору и установке старинного иконостаса из Алексеевского монастыря в Православный кафедральный собор Рождества Христова в Риге. После этой работы он получает почетное приглашение от архиепископа Иоанна Поммера стать синодальным архитектором Латвийской православной церкви. Именно это назначение определило его дальнейшую деятельность как главного церковного архитектора православной Латвии – по его проектам было возведено более 25 православных храмов по всей стране. Например, он построил Никольскую церковь в Абрене (ныне – Пыталово), также занялся реставрацией Иоанновской церкви, которая располагалась на территории Московского форштадта, в районе проживания русских староверов, купцов и ремесленников средней руки. Рига в эти годы была очень разнообразна: ее районы чрезвычайно сильно различались, на каждом из них лежал отпечаток истории, сохранялись сословные и этнические особенности. Латгальское предместье, или Московский форштадт, начинавшийся за каналами и центральным рынком, отличался большой самобытностью. Его описывали в публицистике как совершенно особый мир (например, Борис Шалфеев), о нем писал и известный поэт Георгий Иванов. Вот что писал о нем журналист газеты «Сегодня» Андрей Седых:

Тут вы чувствуете себя совсем в России. Мостовые вымощены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колоннами. Деревянные ставни откинуты на крючки, на окнах белоснежные занавески, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетах. В подворотнях девушки лущат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковами. Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской селедкой. А за прилавком вы найдете лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники. У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе навыпуск и с серебряной цепью через живот – должно быть, сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру – не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки. А после баньки можно зайти в трактир – в «Якорь» или «Волгу», закусить свежим огурчиком, выпить чаю с малиновым вареньем ‹…› Так живут на Московском форштадте русские люди – отлично живут, не жалуются.

В.М. Шервинский занимался не только строительством или перестройкой культовых сооружений, но и ремонтом и благоустройством многочисленных приходских зданий. Он – автор мемориала воинам, павшим в Первую мировую войну, на Покровском кладбище. Одна из самых важных и известных работ Шервинского (по эскизам архитектора и художника Сергея Антонова) – часовня на Покровском кладбище, единственная сохранившаяся до наших дней православная часовня Риги. Ее заложили в 1936 г. на месте захоронения останков архиепископа Рижского и Латвийского священномученика Иоанна Поммера (зверски убитого в своем доме в Межапарке в 1934 г.).

Особенное внимание Шервинский обращал на северорусский стиль деревянного зодчества; по его проектам в Латгалии было построено десять своеобразных по архитектурному решению храмов. В своих воспоминаниях архитектор признавался, что обратиться к этой теме его побудили известия из Советской России о разрушении там многих древних памятников церковного зодчества. В.М. Шервинский решил запечатлеть великолепные, исчезающие архитектурные формы; он писал:

…а что если мне в пример взять церкви Российского Севера, церкви, которые там одна за другой пропадают? Что если нашу Латгалию в архитектурном отношении превратить в маленький русский Север?

В 1940 г., с приходом советской власти в Латвию архитектурно-планировочное бюро Шервинского было закрыто, и архитектор перешел на новое место работы – в проектную комиссию при Рижском горисполкоме. С началом Великой Отечественной войны и немецкой оккупации Шервинский был направлен на проектирование бараков для советских военнопленных. Как отмечает Э. Упманис,

работая на этой должности, Шервинский постоянно наблюдал муки голода и смерть людей, поставленных в тяжелые условия выживания в холодных бараках. Шервинский обратился к немецкой администрации лагерей с просьбой ввести богослужение для военнопленных; к этой просьбе прислушались. В этом же 1941 году немецкое руководство оккупированных территорий на востоке приняло решение о создании Псковской православной миссии, действие которой распространялось на северо-западные епархии России (Новгородская, Псковская, Санкт-Петербургская и Прибалтийская). Идея принадлежала митрополиту Виленскому и Литовскому Сергию (Воскресенскому), назначенному на должность экзарха Латвии и Эстонии. Он же назначил архитектора Шервинского членом созданного Экзаршего управления. В основном это были священники из Рижской и Нарвской епархий; 18 августа 1941 года 14 человек прибыло на назначенные должности (об этом историческом событии в 2010 году был снят фильм «Поп» с Сергеем Маковецким в главной роли).

В послевоенный период Владимир Максович обратил внимание властей на плачевное состояние православных церквей по всей Латвии и повлиял на начало реставрации культовых объектов. В 1945 г. Шервинский был назначен старостой рижского Христорождественского кафедрального собора. Однако 25 декабря 1951 г. последовал арест Шервинского; вскоре он был обвинен в «антисоветской пропаганде» по статье 58 уголовного кодекса РСФСР: «За участие в работе Экзаршего управления, организацию богослужений для советских военнопленных, активное участие во Внутренней православной миссии», – гласил приговор Коллегии Верховного Суда СССР. 19 марта 1952 г. Шервинского приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества, ему вменялось в вину участие во внутренней православной миссии в годы немецко-фашистской оккупации. Архитектор отсидел три года в Устьвымлаге, на территории Коми АССР, а в 1955 г. был освобожден по амнистии.

После амнистии Владимир Максимович вернулся в Ригу и был назначен архитектором проектной конторы Рижского горисполкома; эту должность он занимал до своей смерти в 1975 г., по его проектам в Риге было построено множество жилых домов. Он продолжал оставаться и синодальным архитектором православной церкви. Когда отмечался юбилей – 40 лет с момента его вступления в эту должность, – Шервинский удостоился таких слов:

Можно смело сказать, что нет такого храма в Рижской епархии, в строительстве, ремонте или благоукрашении которого Вы не приняли бы самого деятельного участия. Необходимо подчеркнуть, что из-за недостатка епархиальных средств значительная часть Ваших трудов совершалась безвозмездно и эти неоплаченные труды Вы с истинным христианским благодушием и готовностью приносили в дар Церкви Божией, как Ее верный сын.

Совершенно особая атмосфера была создана в семье Шервинских-Упманисов.

Конечно, это было двоемыслие, то, что происходило: с дедушкой я ходил в церковь, в доме были иконы, – в школе об этом нельзя было говорить. Вообще наличие в семье тем, о которых нельзя было говорить за стенами квартиры. Книги, которые нельзя выносить.

Для Э. Упманиса активно интересоваться ее историей было «совершенно естественным», потому что это – часть истории его семьи, дома были книги исторические, царских времен, с портретами императоров, и в частности корпорантские предметы – декель, ленты, он всем этим интересовался.

День создания Fraternitas Arctica – 7 ноября (об этом подробнее говорилось выше) – совпадал с годовщиной празднования Октябрьской революции, поэтому сборы членов в советское время не выглядели так подозрительно. Аркты собирались чаще всего на квартире у Александра Путныньша или у врача Ивана Рошонка, человек по 10. Дед очень хотел дожить до 100-летия празднования корпорации, т. е. до 7 ноября 1980 г. Этому, однако, к сожалению, не суждено было случиться: он умер 6 ноября 1975 г., за один день до 95-летнего дня основания корпорации, и был похоронен на Вознесенском кладбище.

Однако его дело достойно продолжил его внук. Эйженс Упманис пошел по стопам своих предков: он тоже стал архитектором, занимался реставрацией, закончил Рижский политехнический институт, был председателем Комитета управления памятника Свободы и Братского кладбища. Преподавал в РПИ и в последствии – в РТУ с 1981 по 1994 г., стал членом совета по памятникам при Рижской думе. Эйженс Упманис был одним из инициаторов установления памятника Барклаю-де-Толли. Профессиональное занятие архитектурой, реставрацией, сохранением облика памятников города сочеталось в жизни Э. Упманиса с большим интересом к истории и культуре Латвии и России, а также и к своей семейной истории.

Почему я в корпорации: потому что мой дедушка там состоял. Дома лежали вещи, которые связывали семью с историей, с теми временами. Лента, кантусник и книга Конвент президиумов. Дома я изучал историю, рисовал ленты, при этом понимал, что об этом рассказывать нельзя.

Негласные встречи старых («цветных») членов Fraternitas Arctica изредка продолжались, но они были довольно закрытыми мероприятиями. Хотя – «кто мог запретить пить пиво и петь песни 7 ноября?» Дед Эйжена, Владимир Максович, поддерживал контакты со своими корпорантами до самой смерти, но в эту страницу своей жизни особенно никого не посвящал. Правда, некоторых друзей деда Эйжен знал. В 1980 г. он созвонился со всеми, кого смог найти по сохранившимся записным книжкам деда, и стал инициатором встречи. 7 ноября 1980 г. исполнилось сто лет с момента основания корпорации; встречу удалось организовать в конце ноября 1980 г., в доме Александра Путныня в Приедайне (окраина Риги). Тот день остался навсегда в его памяти, он был связан с огромным эмоциональным переживанием. Он собрал дома и принес в портфеле важные вещи – скатерть, которую моя бабушка вышивала для корпорации, фотографии.

Много говорили на встрече. И проскользнула мысль – а жаль, что у нас нет ни одного фукса, но кто-то сказал: подождите, сегодня что-то будет!.. Мне дали слово. Я поздравил всех с праздником и сказал – были бы другие обстоятельства, времена, я бы, конечно, был бы среди вас. И Александр Путнынь говорит: «Предлагаю внука нашего филистра, Владимира Шервинского, принять. Учитывая обстановку, никаких формальностей проводить не будем, но если кто-то против – пусть говорит». Никто не был против. Он взял декель и надел мне на голову. Меня сразу приняли и сказали: «Ты будешь конвентским фуксом до появления нового фукса!» – Я что-то пытаюсь сказать, а мне говорят: «А пиво – на кухне!» И я, переполненный чувствами, побежал за пивом…

В то время я уже закончил университет. И оказалось, что это был единственный случай в Советской Латвии, когда корпорация приняла нового фукса. Я вообще считаю себя вечным фуксом – все время учусь, «фуксую». Меня, как ольдермана, часто обо всем спрашивают – как следует по традициям. Я не всегда и не обо всем знаю. Но – сужу, исходя и из традиций, и из логики. Потом еще 5 лет ничего особенного не происходило, но во второй половине 1980-х гг. все закрутилось…

Эйженс Упманис характеризует себя как, с одной стороны, «латышского националиста», а с другой – «человека русской культуры и в целом, приверженца монархическим идеалам». Он говорит: «Вообще я консервативен, считаю, что раньше все было лучше, чем сейчас». Но вся его деятельность – как профессиональная, так и общественная, всецело отдана сохранению и поддержанию культурного и исторического облика Риги и памяти о важных местных традициях. Возможно, неслучайно, что и супруга Эйжена Агрита Типане руководит одним из самых интересных рижских музеев и исследовательским центром, говорящим о значительном наследии этого города – Рижским центром югендстиля на улице Альберта.

История жизни Ивана Матвеевича Рошонка (1911–1982), известного латвийского врача, политического репрессированного, прошедшего 15 лет сталинских лагерей, тоже достойна отдельной монографии. В 2011 г. рижской Гребенщиковской общиной была издана небольшая хорошо иллюстрированная брошюра с краткой биографией И.М. Рошонка, написанной Максимом Пашининым, выпускником Московского историко-архивного института. В октябре 2011 г. мне удалось пообщаться с супругой Ивана Матвеевича, Мирдзой Петровной Рошонок (в девичестве – Авотыней; она родилась в 1928 г.). Приведенная ниже биография основана на наших беседах[269].

Иван Матвеевич Рошонок происходил из семьи старообрядцев, очень религиозной, принадлежавшей Гребенщиковской общине. Согласно семейным преданиям, его прапрадед, старовер Матвей Рощенков, пришел в Ригу из Белоруссии, когда был еще молодой человек (вера ему не позволяла идти в армию, брать оружие в руки, и он бежал сюда). Он работал дворником на конюшне, на постоялом дворе, много трудился и был очень бережлив. Ему удалось начать самому заниматься извозом, он создал семью, его сын Степан уже имел несколько повозок, на которых работали наемные кучера. Отец Ивана Матвеевича стал купцом Рижской гильдии, имел в Риге три собственных дома, чайную, был средней руки купцом, но практически необразованным. Его сын, Иван, родился 20 сентября в 1911 г.; в детстве он посещал моленную, обучался грамоте по азбуке и церковным книгам. Мать умерла рано, отец женился вторично, но в 1922 г. он тяжело заболел и написал завещание, в котором выразил пожелание, чтобы сын получил высшее образование. Учеба была довольно дорогая. Понимая, что его вторая жена – женщина молодая, видимо, у нее образуется еще своя семья, он поставил условие, что она вступит в полные права наследства, только когда его сын получит университетский диплом. Вдова, однако, больше не вышла замуж. Мальчика отдали в Рижскую русскую правительственную гимназию, известную многим как Ломоносовская[270], а в 1929 г., по окончании, решил поступать в Латвийский университет на медицинский факультет. В гимназические и студенческие годы много ездил по хуторам и деревням, изучал латышский язык. Он целыми месяцами добровольно и бескорыстно участвовал во всех крестьянских работах, помогал на поле, в косьбе, заготовке сена – все всем, еще и вез туда продукты и разные подарки. Иван много фотографировал, занимался спортивной греблей; удалось ему постажироваться и в Австрии. Его латышский язык был идеален, он еще брал дополнительные уроки у известных филологов. Значительно позднее дочь Ивана и Мирдзы говорила маме в детстве: «Мама, ты – латышка, но папа-то – говорит лучше по-латышски!» У него действительно было очень красивое, свободное владение языком.

Максим Пашинин, автор небольшой биографии И.М. Рошонка, отмечает чрезвычайно его широкий кругозор как врача:

…в то время готовили врачей-универсалов. Врач должен был уметь делать все: операции, и принимать роды, и назначать курс лечения. Он готовил себя быть врачом в Латгальском предместье Риги, где в основном проживала бедная часть населения, особо нуждающаяся в помощи[271].

Иван Рошонок, рижский студент-медик, на лето уезжающий работать и изучать латышский язык в глубинку Латвии. Фотография конца 1930-х гг. из личного архива Мирдзы Рошонок

После окончания университета в 1935 г. (в дипломе он обозначен как «Янис Рошонокс») Иван Матвеевич становится врачом при Больничной кассе Московского (Латгальского) предместья (тут он помогал очень бедным больным людям) и обзаводится частной практикой в своем же доме на улице Ерсикас, на углу с улицей Даугавпилс. Он становится терапевтом-кардиологом, врачом высокого уровня, использует также и народную медицину (траволечение, лечение пчелами, пиявками и т. п). Вскоре Иван Матвеевич женится, рождаются две дочери, которых называют в честь погибших дочерей Николая II – Ксения и Анастасия.

Что касается корпорации, то

в межвоенной Латвии членами русской корпорации были дети – не то чтобы аристократов, но предпринимателей, купцов, фабрикантов, не очень бедных, среднебогатых людей. В основном в корпорацию вступали те, кто закончил русскую Ломоносовскую гимназию. Это были люди, настроенные очень национально, российско настроенные. Но одновременно также они чтили Латвию, были ей очень лояльны. Среди гимназистов было распространено скаутское движение, а также многие ученики, выпускники и преподаватели гимназии были членами русского гимнастического общества «Сокол», известного своими антибольшевистскими взглядами. Вообще, стремление развиться физически иногда могло мотивироваться и политическими задачами – надо стать сильными, «чтобы победить коммунизм», даже физически. Занимались греблей, фехтованием, гимнастикой. И во время соревнований по гребле – были с латвийским флагом, но в цветах лодок и своей одежде использовали и цвета российского флага. Когда наши поступали в университет, то вступали в свою корпорацию. В корпорации были и люди, которые сразу после революции бежали из России; среди них – профессоры, ученые, актеры, художники. Многие из них осели в Риге, кто-то из них стал преподавателем, кто-то – директором школы, кто-то медицину преподавал в университете (известный профессор Клименко). Они поддерживали возвращение царской династии в Россию, были монархистами, считали, что России необходим царь, и были антикоммунистически настроены. Каждый год они посещали президента, стояли в карауле у памятника Свободы, участвовали во всех государственных мероприятиях». Они очень четко разделяли: Родина для них – Латвия, Отчизна – это Россия. И это именно не было противоречие, а – модель существования местных русских. Хорошо бы, если бы и нынешние русские Латвии умели отделять эти две вещи![272]

Вскоре после установления в Латвии советской власти, в июне 1941 г., Иван Матвеевич был арестован. Главными причинами ареста стало его членство в обществе «Сокол» и в корпорации Fraternitas Arctica; своих взглядов Рошонок никогда не скрывал. Часть корпорантов участвовала в группе сопротивления, пытались привлечь и сына первого президента Латвии Яниса Чаксте (который жил тогда в Елгаве) – тот, правда, отказался,

трудно сказать, почему, может быть, так как все же к нему обратились члены русской корпорации. Шпионов и провокантов в то время было огромное количество. Подпольную группу организовали, листовки печатали. Имели связи с русской эмиграцией в Германии и Франции. Да, мы не можем сказать – нас ни за что взяли (такие были, мне их особенно жаль, старых бабушек с хуторов, которые могли покормить случайно кого-то – ах, кормишь партизан!). Было за что, да, мы боролись, делали, что могли! Как все это происходило – наверное, было предательство. Кто и что – неизвестно. Ведь были и пытки, иголки под ногти загоняли, уничтожали людей. Так что – всякое происходило[273].

Из Рижской Центральной тюрьмы на последнем поезде Иван Матвеевич был увезен в ссылку в Сибирь; все последующие заключенные были расстреляны перед наступлением немцев. М. Пашинин отмечает:

Из его друзей трое в 1944 г. уехали на Запад (в том числе и Александр Кузнецов, потомок известного фабриканта), уехала и сестра Зинаида. Один погиб в Курляндии в рядах Латышского легиона, другой после пыток чекистов умер в сумасшедшем доме. В застенках тюрьмы в городе Владивостоке Ивана Матвеевича обвинили в шпионаже в пользу Германии, били, чтобы называл сообщников. Ему дали не «вышку», а 15 лет лагерей, статья 58, 1А. Он был отправлен в особо секретный режимный лагерь Джезказган. Там царил голод и холод. От непосильного труда и истощения у Ивана Матвеевича начали опухать уже не только ноги, но и все тело ‹…› По его воспоминания, настал момент, когда он уже внутренне попрощался с жизнью и буквально вылез из барака, чтобы в последний раз увидеть небо. И тут снова ангел-хранитель вступился за доктора Рошонка. Проходящий мимо зэк Янис Озолиньш буквально споткнулся об умирающего и с удивлением узнал в нем своего земляка Рошонка Он привел его в санчасть и рассказал о том, что на зоне есть доктор ‹…› Работа в медсанчасти спасла жизнь доктору Рошонку. Так же и он, будучи врачом, спас жизнь многим заключенным ГУЛАГа[274].

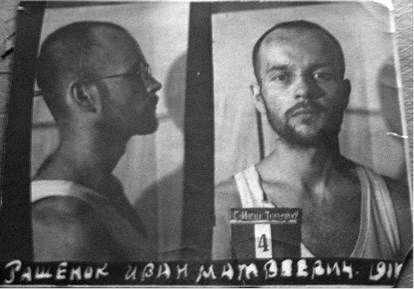

Иван Матвеевич Рошонок, политический заключенный ГУЛАГа. Фотография из личного архива Мирдзы Рошонок. Конец 1940-х гг.

Мирдза, политическая заключенная, будущая супруга И.М. Рошонка: рисунок, сделанный в лагере. Из личного архива Мирдзы Рошонок. 1950-е гг.

Мирдза Авотыня была студенткой медицинского факультета Латвийского университета и принадлежала к кругам антисоветски настроенной молодежи. Ее отец был государственным чиновником в Латвийской Республике, мать была в организации айзсаргов. В школе у них было очень патриотическое воспитание:

Каждое наше утро начиналось с гимна, а когда мы закончили начальную школу, 6 классов, то получили в подарок книгу – «Единые для Латвии» как большую реликвию! Ничего похожего сейчас нет, сейчас время настолько индивидуалистичное, люди интересуются только тем, что несет выгоду.

В 1940 г. ей было 12 лет, и с этого времени она начала участвовать в движении сопротивления, клеила листовки. Ее арестовали в 1947 г., когда она училась на втором курсе и ей было 19 лет. Прокурор требовал смертной казни, но из-за столь молодого возраста ей дали 10 лет лагерей; она работала в Тайшете (около Братска) – особо закрытом режимном лагере. «Мы строили знаменитую Братскую ГЭС – известную как “комсомольская стройка”!» Как свидетельствует Мирдза, до 1953 г., то есть до смерти Сталина, обстановка была ужасная. Там был практически голод, очень холодные помещения, много болезней, умирали там люди в огромном количестве. Но там были только политические заключенные, и атмосфера была совершенно особенная.

Целыми днями работали на лесоповале, вечерами возвращались в бараки – еле живые, голодные. Получали суп в маленьких плошках, а потом – до того как нужно идти спать (ты не мог идти спать, когда хочешь, нужно было – по звуку гонга!), час или полтора: «Внимание! В левом углу – занятие по английскому языку, в правом – занятие по всемирной истории, продолжаем тему “Средние века”, вторая группа, а тут – высшая математика…» Вот таким образом! Впоследствии доктор Рошонок и его супруга рассказывали, что лагерь стал для них «академией», что они встретили там цвет русской интеллигенции, таких людей, о знакомстве с которыми в иных обстоятельствах, возможно, нельзя было и мечтать. «В такой среде мы никогда не были и никогда больше не будем! Там были профессора, академики, писатели и поэты, художники, ученые, специалисты во всех областях знания. Вот недавно в Латвии был большой научный конгресс, а я сидела и думала: интересно, будет ли там атмосфера, хоть сколько-нибудь подобная той, нашей, в лагере? И вот что важно: это были не просто высоко образованные люди, многие из них были представители определенных научных традиций! Они руководили коллективами, за ними были – научные школы. И они не хотели подчиняться режиму!»

Несмотря на каторжный труд, они сохраняли аристократизм духа, интерес к жизни и организовывали высокое интеллектуальное и духовное общение. С некоторыми из тех, кому удалось выжить, Иван и Мирдза Рошонок сохраняли дружбу и в дальнейшем (биолог В.Л. Циопкало, экономист Марков, врач Будников, Н. Амосов, профессор Чижевский, племянник писателя Владимира Набокова Платон Набоков).

Потом, с 1954 г., жестокость режима несколько ослабла, стали лучше кормить. Но в 1953–1954 гг. в лагере вспыхнули эпидемии, кишечный энтеровирус, и впервые после войны зэков начали лечить. В 1954 г. в лагере был устроен семинар врачей, и Мирдза Авотыня познакомилась с Иваном Матвеевичем, позднее они и поженились.

Необыкновенно трогательна история их знакомства в тот день, когда впервые не прозвучал утренний гонг на пробуждение и Мирдза чуть не опоздала на завтрак; примчалась со своей деревянной ложкой, а в столовой убрали длинный стол и стояли столики на 4 человека, и впервые были положены вилки и ножи, а за столиками сидели мужчины и женщины (до того были отдельные лагеря). Она подсела к одной из групп, ее спросили: «А Вы не из Прибалтики? Откуда?» И сказали: вот, у нас – доктор из Риги. После смерти Сталина политических собрали всех вместе. В 1955 г. вышел указ об освобождении Мирдзы (она отсидела 9 лет из 10 назначенных), и она вернулась в Ригу. Ее муж закончил свои 15 лет, он никогда не просил о помиловании. Он отбыл в ссылке с 1941 по 1957 г., 16 лет, в последний год он уже находился на поселении, был главврачом больницы, его не отпускали – некем было заменить.

Иван Матвеевич вернулся в Ригу в телогрейке, с деревянной ложкой и щенком Джеком, сибирской лайкой. На руках были часы с сибирским временем (7 часов разницы), которые он не переводил всю оставшуюся жизнь[275].

Первоначально предполагалось запретить доктору Рошонку проживать в Риге, но по личной просьбе знаменитого врача, профессора Страдыня, Ивана Матвеевича и его жену оставили в Риге. Он стал крупнейшим специалистом, кардиологом-ревматологом, в больнице Страдыня. Он оставил после себя прекрасную память в латвийском обществе, спасая жизни многих людей; нечего и говорить, как много он помогал староверческим семьям Латвии, членам своей общины. В течение всей своей жизни Иван Матвеевич интересовался разными нетрадиционными областями медицины – занимался йогой, особенно дыхательной гимнастикой, лечением голодом. Среди его интересов были и история, и генетика, и философия, и литература, и проблемы современного общества.

Дом Рошонков стал открыт для многих выдающихся людей Латвии, как русских, так и латышей. Тут всегда было много гостей, шли обсуждения самых разных тем. Тут бывали лучшие врачи Латвии того времени. Тут читали рассказы В. Шаламова о ГУЛАГе, машинописный текст передавали знакомым на одну ночь. На письменном столе стоял портрет А.И. Солженицына. Втайне от семьи Рошонок участвовал в сборе пожертвований в помощь академику Сахарову, когда тот попал в ссылку. И.М. Рошонок переписывался с биологом и генетиком профессором Любищевым, последователем В.И. Вавилова. Еще одним из интереснейших друзей и собеседников Ивана Матвеевича стал Николай Иванович Тихонов – коммунист со времен ВКП(б), со своей юности, родившийся в 1880-х гг. Почти всю свою жизнь он провел в лагерях! Но он оставался убежденным коммунистом и пытался Рошонка «обратить» в свою идеологию – совершенно безуспешно. Это, однако, не мешало им оставаться прекрасными, задушевными собеседниками.

По словам Мирдзы, они занимались «подпольной» работой: в советское время у них еще были адреса, списки тех своих старых знакомых (и особенно – своих, корпорантов), кто в заключении; заботились об их семьях – создавали фонд материальной помощи. Узнавали, кому трудно, посылали в Россию посылочки. В их доме не боялись рассказывать анекдоты, тут собирались и корпоранты – 18 ноября. Мечтой мужа, как свидетельствует Мирдза Петровна, было дожить до момента, когда Латвия пошлет своего посла в Москву, он и мечтал сам стать послом Латвии в России, говорил: «Никто не мог бы так служить Латвии и России, обеим странам, как я! Я знаю, что нужно Латвии». Видимо, такую редкостную свободу доктор Рошонок имел ввиду своей высочайшей врачебной квалификации: его вызывали лечить многих членов компартии Латвии и их родственников, он ездил в спецбольницу по срочным вызовам.

Религиозность всегда оставалась значимой частью жизни Ивана Матвеевича. Мирдза Петровна была лютеранкой, она посещала свою церковь, однако очень уважала веру мужа:

Старообрядцы: я им завидую! У них такая сила духа, такая общность. Когда идут в моленную на праздник – она полна людей, всех возрастов. В наших церквях – тоже люди приходят, придут, попоют и расходятся. Но когда они выходят из своих моленных, идут со службы – такая сила, мощь, если кто-то встанет на их пути – они могут все сбить! Столько сил, уверенности. Они знают, кто они такие и что они хотят.

В доме Рошонков были иконы, зажигали лампаду. Родившиеся дети Татьяна (ставшая позднее художницей) и Петр (трагически погибший в 1996 г.) были крещены в Гребенщиковской общине, в детстве они постоянно ходили с отцом на службы. Дети были крещены по традиции староверов; «домой принесли купель, холодная вода была – нельзя было греть, три раза с головкой окунали, наставник пришел». В конце 1970-х гг. Рошонок становится членом двадцатки рижской Гребенщиковской общины.

В семье говорили по-латышски, но друзья у Ивана Матвеевича были русские, не только местные, но и из России, особенно те, с которыми он находился в лагере, в ссылке.

Что касается корпорантов: часть бежала на Запад, другие были арестованы, погибли в лагерях или оказались в больницах для умалишенных – люди заболевали, сходили с ума после мучений, которые они претерпели в тюрьмах, на допросах. Я ходила, посещала некоторых из них. Но была некоторая часть тех, кто выжил и остался в Латвии, – человек 20. Ой, как интересно проходили их собрания! Очень четко, в определенной традиции. Мы жили тогда на улице Свердлова (теперь – Бриежа), в трехкомнатной квартире. Одна комната была большая, в ней – большой стол, раскладной. Стол пустой, вокруг – стулья. Мне нужно было уходить, никого больше не должно было быть, ни женщин, ни детей (детей уводили в гости). Они собираются, садятся. Тогда кто-то, обычно хозяин, мой муж, приносил пива, ставил на стол – и больше ничего. И тут они начинают петь. Начинали: «Silentium, ad cantum!» – «Тишина, запеваем!» И тот, который руководил пением, дает знак, ударяет – все встают, поют. «Cantus ex est!» – «Песня закончена!» И все выпивают. Потом поговорят, и опять – «Silencium ad cantum!» И поют; определенная последовательность в песнях есть, песни – патриотические, «За Родину, за веру мы грянем громкое ура!» Была определенная последовательность песен, что за чем пели. Пели, пили пиво. Потом в какой-то момент начинали стучать ногами: «Frau Virtin!» – значит, хозяйка должна нести еду. Тогда мне можно было войти и подать им еду – жареные колбаски, кислую капусту, вареную картошку. Но я в конце им всегда еще приносила чай, кофе – как у нас это принято, может быть, это не отвечало требованиям корпорации – пирожки, булочки с корицей я всегда любила. Ну, и потом у них уже не было серьезных таких разговоров. Большие собрания устраивали на 18 ноября. Брали свои декели, ленты на собрания. Фотографии были у нас – где они с рапирами и т. д.»

Умер он как истинный врач. Простудился, вечером выпил лекарств, утром собрался на работу – с температурой. Он всегда очень жалел женщин, даже на улице подходил, помогал им – поднести что-то тяжелое и т. п. Приводят тяжелого больного, с инфарктом. Вдруг он – не дышит, сестра кричит. Он выбегает – и делает ему искусственное дыхание, рот в рот. Тот задышал. Но оказалось, что у того больного был еще и грипп. И у Ивана Матвеевича начался герпес, в тяжелой форме. Дошло до легких. Был в больнице, все делали, чтобы его спасти – но тот слабел, слабел и умер 28 января 1982 г., его похоронили на Ивановском кладбище. Ему было 72 года.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 17 ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАНКОВАЯ БИТВА В ИСТОРИИ

Глава 17 ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАНКОВАЯ БИТВА В ИСТОРИИ Из всех операций Второй мировой войны ни одна так не вызывает в памяти 1914–1918 годы, как германское наступление против Курского выступа, – злополучная «Цитадель», в середине лета 1943 года. Справедливо названная величайшей

Глава 9 РОЛЬ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ИСТОРИИ

Глава 9 РОЛЬ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ИСТОРИИ У читателя может сложиться впечатление, что та роль, которую мы определили на страницах нашей книги для индоевропейцев, является чрезвычайно скромной. Если точка зрения, высказанная в последней главе, является верной, то получается,

Глава 8 Конец истории

Глава 8 Конец истории 1 24 марта 1945 года, когда мистер Уинстон Черчилль наблюдал за союзническими войсками, пересекающими Рейн, неутомимый Альберт Шпеер спустился в мрачную угольную шахту в Руре – индустриальном районе рейха, чтобы побеседовать с горняками.«К

Глава 1 УРОКИ ИСТОРИИ

Глава 1 УРОКИ ИСТОРИИ Если завтра война…Чтобы ясно представлять, как гитлеровские подводные лодки могли совершенно свободно и практически безнаказанно проникать в арктический тыл Советского Союза, мысленно перенесемся в начало 1940-х годов. Естественно, мы не собираемся

Глава 18 Начало японской военной истории

Глава 18 Начало японской военной истории По всей видимости, нет оснований сомневаться, что двумя главными факторами, способствовавшими развитию боевых и мореходных инстинктов у японцев, являются, прежде всего, большая примесь малайской крови, текущая в их жилах, и,

Глава первая Капризные весы истории

Глава первая Капризные весы истории Лет сорок назад, в те самые времена, которые я задеваю в этой книге, родились шутливые стишки о бесконечном переписывании истории в угоду очередному вождю, очередному режиму. В концовке издевательски звучало: «Так вот она, история – та

Глава 1 В начале истории

Глава 1 В начале истории Арийцы Мысль сосредоточить в одной книге мысли о том, как элита сначала молодого, энергичного государства в конечном итоге привела его к гибели без каких-либо видимых внешних и внутренних причин, зародилась после того, как я написал работу с

Глава 1 Русский урок истории

Глава 1 Русский урок истории Тимофей Сергейцев, Искандер Валитов, Дмитрий Куликов Западному обывателю приятно считать «русский вопрос» уже решенным. Нет русских – и нет больше никакой России. Наконец-то… Ликвидация северного монстра (нас с вами) из стратегической

Глава 1 Из истории ракетной техники

Глава 1 Из истории ракетной техники Ученые мужи пока не могут ответить на вопрос, когда же появилось на Земле то, что ныне называется ракетой. Я излагаю здесь свою версию ракетной истории человечества, не претендуя на истину в последней инстанции. Уверен, что найдется

ГЛАВА 10 ОШИБКИ ИСТОРИИ

ГЛАВА 10 ОШИБКИ ИСТОРИИ Вскоре после гибели Рузов Чаттертон и Колер отправились на «U-Who», чтобы поднять потерянное снаряжение ныряльщиков. Они слышали о мучениях Крисси в рекомпрессионной камере в Джакоби (пузырьки в сосудах превратили его кровь в месиво). Колер выкурил

Глава 3 У истоков истории славян

Глава 3 У истоков истории славян Близ устья Дона жили ваны, соседи и соперники асов. Читатель уже знает о войне асов с ванами. Война эта шла с переменным успехом и закончилась миром. Обе стороны обменялись заложниками. Так среди асов появился ван Ньерд, который правил

Глава 1 НЕМНОГО ИСТОРИИ

Глава 1 НЕМНОГО ИСТОРИИ Создание Северного Флота Начиная с 15-го века Белое и Баренцево моря играли важную роль для торгового флота России. Доступ к незамерзающим гаваням северных морей явился одним из важнейших компонентов морской стратегии России после становления

Глава II. ИЗ ИСТОРИИ МОРЕПЛАВАНИЯ

Глава II. ИЗ ИСТОРИИ МОРЕПЛАВАНИЯ Многие тысячи лет существуют люди на берегах Черного и Азовского морей. Племена и народы воевали, торговали, сменяли друг друга во времени и пространстве. Все это происходило возле моря и впадавших в него рек, которые были удобными путями