Семь нот украинской трагедии

Анна Очкина

С мая по июль 2014 года в Белгороде работала школа политического лидерства, организованная Институтом глобализации и социальных движений вместе с Центром координации и поддержки «Новая Русь». Курсантами школы были лидеры и активисты протеста украинского Юго-Востока, представители различных социально-политических движений из Донецка, Луганска, Николаева, Одессы, Харькова, Сум. Участвовали в работе школы и левые активисты из Киева и некоторых городов Западной Украины. Во время работы школы мы просили курсантов заполнить составленную мной анкету, с помощью которой хотели выяснить социально-политические истоки и ориентации юго-восточного протеста в Украине. Помимо анкетирования, я и мои коллеги проводили также беседы и интервью со слушателями нашей школы. Мы считали своим долгом понять, что думают и чего хотят те, о которых сегодня слышат все, но почти никто до сих пор по-настоящему не слушал. Я представляю здесь анализ опросов и интервью с людьми, для которых ситуация на Юго-Востоке Украины — не строчки в новостях и не предмет теоретических споров, а сама жизнь — закопчённая, обстрелянная, голодная.

В либеральных масс-медиа широко растиражирован упрёк в антидемократичность движений украинского Юго-Востока и Новороссии, поскольку направлены против якобы «народного Майдана». Иногда даже утверждается, будто протесты финансируются олигархами. И уж непременно повторяется тезис, что сопротивление киевскому правительству инспирируемо администрацией Путина. Данные нашего опроса демонстрируют совершенно иную картину.

Участвуя в работе школы, я сталкивалась с людьми различных взглядов и убеждений, ставящими разные цели в политике и по-разному относящимися к ней. Но я наблюдала и опрашивала более 100 человек, совершенно сознательно и осознанно вошедших в политический процесс не как «кукловоды» и марионетки, а как люди, которые выбрали действие. Я видела, как мучительно они принимали решение об участии в протесте, как тщательно осмысливали каждый свой шаг даже тогда, когда события неслись стремительно, вроде бы не оставляя времени на раздумья. Все мои собеседники в любой момент детально могли восстановить картину происходящего в их стране и досконально объяснить почему, за что и против чего они хотят бороться, придя в политику.

Объектами нашего исследования были представители низового движения, люди, которые пришли в политику не за карьерой и даже не за идеей. Это представители народа, решившиеся защищать свои интересы политическими методами. Более половины моих респондентов и собеседников не состоят в каких-либо партиях или организациях, также около трети — новички в политическом процессе. Но почти 90 % признают себя участниками политического процесса и не хотят больше уходить из политики, которую теперь понимают как сферу принятия каждым человеком жизненно важных для страны и для него лично решений. Они отчётливо осознают, что именно вызвало их протест. Почти 29 % назвали конкретные причины своего прихода в политику. Эти причины различны по масштабам и содержанию, среди них убийства украинских политиков, антитеррористическая операция на Юго-Востоке, массовые убийства протестующих граждан, жестокость по отношению к сотрудникам милиции на Майдане, ложь новой власти, попытка сноса памятника Ленину в родном Харькове.

Встав на путь активного протеста, народные активисты Юго-Востока всё больше и больше понимают инструментальные возможности массового политического участия, стремятся научиться разрабатывать политическую стратегию и тактику. Более 60 % респондентов признали, что последние события в стране заставили их яснее понимать свои политические цели и задачи. Только около 11 % респондентов подчеркнули, что участие в политике было вынужденной необходимостью, и они вернутся к частной жизни, как только ситуация наладится. 22 % заполнивших анкеты и все интервьюированные (10 человек) признали, что останутся в политике до тех пор, пока их стране не будут обеспечены мир и благополучие. Более четверти (около 27 %) заявили в анкете, что намерены использовать политическую деятельность для реализации своих целей и идеалов. Примерно столько же признали, что, придя в политику под давлением обстоятельств, постепенно в полной мере осознали недопустимость и опасность политической пассивности народа. Именно такое мнение высказали практически единодушно мои собеседники. Около 17 % опрошенных и один интервьюируемый заявили, что политика стала их призванием. И только немногим более 4 % респондентов отметили в анкете вариант: «Вы примкнули к политической партии или движению (название), потому что разделяете их цели»[1].

Главное политическое воздействие украинской войны на так называемых обычных людей — прочная идентификация национальных и личных целей, интуитивное, внутреннее отождествление своей судьбы с судьбой страны и народа. Политика для моих респондентов — не закулисные переговоры, не борьба капиталов, не сфера действий профессионалов и ветеранов политических баталий. Политика — область принятия решений, определяющих судьбу страны и каждого её гражданина. И сейчас на Юго-Востоке народ и пытается стать главным в этой области, ведущим политическим субъектом, стремится диктовать свою повестку дня, мучительно заблуждаясь, ошибаясь и порой отчаиваясь. Неразрывная и непосредственная связь своей собственной судьбы, своей настоящей и будущей жизни с судьбой страны для украинцев с Юго-Востока сегодня не просто красивые слова, не абстрактная истина, а повседневная кровная(и кровавая) правда.

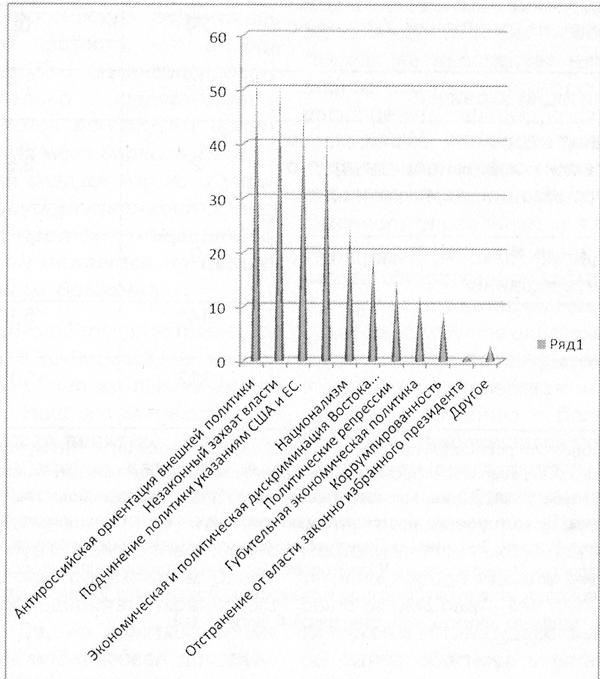

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, не более 3-х наиболее подходящих Вашим взглядам претензий к нынешним государственным руководителям Украины» ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЧАСТОТА ВЫБОРА (респонденты могли выбрать не более трёх высказываний, соответствующих их убеждениям) Доля в общем числе данных ответов Антироссийская ориентация внешней политики 53 19,1% Незаконный захват власти 51 18,4% Подчинение политики указаниям США и ЕС 47 16,9% Применение насилия к протестующим и инакомыслящим гражданам 42 15,2% Национализм 25 9,0% Экономическая и политическая дискриминация Востока Украины 20 7,2% Политические репрессии 15 5,4% Губительная экономическая политика 12 4,3% Коррумпированность 9 3,1% Отстранение от власти законно избранного президента 1 0,3% Другое 3{1} 1,1% ИТОГО 277 100%Более половины опрошенных — 56 % — назвали среди трёх своих главных претензий к Киевской власти антироссийскую ориентацию внешней политики. Но ни один респондент не указал её как непосредственную причину протеста. А вот незаконный захват власти 54 % респондентов называют в качестве одной из главных претензий к киевскому режиму, и при этом более 10 % опрошенных прямо называли его причиной своего прихода в политику. В интервью некоторые собеседники называли незаконность смены власти в их стране как решающую причину для радикального отказа от политической пассивности. В целом список претензий представителей Юго-Востока к киевской власти представлен в таблице 1 и на рисунке 1.

Бывшего президента Януковича почти никто не жалеет, но подавляющее большинство воспринимает новую власть в Киеве как навязанную. Таким образом, люди, обвиняемые в стремлении перечеркнуть «демократические завоевания», в немалой степени озабочены именно демократией, формализацией и извращением демократических процедур передачи власти. Их возмущает насилие по отношению к инакомыслящим, политические репрессии, дискриминация регионов Юго-Востока и националистическая идеология. Они не хотят мириться с зависимостью внешней и внутренней политики Украины от Запада. Но разве демократия не предполагает суверенитет народной власти, разве такой суверенитет не является необходимой предпосылкой демократии?

Прекращение прозападного курса во внешней политике страны наряду с наказанием виновных в применении насилия является, по словам моих респондентов и собеседников, целевыми приоритетами участников юго-восточного протеста и движения за Новороссию. Называют они своими целями и нормализацию экономической и политической обстановки в стране (См. Таблицу 2).

Рисунок 1

Распределение ответов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, не более 3-х наиболее подходящих Вашим взглядам претензий к нынешним государственным руководителям Украины»

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Вы хотите добиться (укажите, пожалуйста, не более трёх вариантов ответа, первоочередные цели)»

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА

ЧАСТОТА ВЫБОРА

% от общего числа данных ответов

Наказание виновных в применении насилия к мирным гражданам

42

17,8

Прекращения прозападного курса во внешней политике страны

35

14,8

Воссоединения Востока Украины с Россией

34

14,4

Нормализации экономической и политической обстановки в стране

33

13,9

Политическая самостоятельность Востока Украины

33

13,9

Нормализации отношений Украины с Россией

24

10,1

Федерализации Украины

20

8,4

Сохранение единства Украины, но при условии смены политического курса, проведении демократических выборов

2

0,8

Возвращения законно избранного президента Украины

0

Другое

14{2}

5,9

ИТОГО

237

100%

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Вы хотите добиться (укажите, пожалуйста, не более трёх вариантов ответа, первоочередные цели)»

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА

ЧАСТОТА ВЫБОРА

% от общего числа данных ответов

Наказание виновных в применении насилия к мирным гражданам

42

17,8

Прекращения прозападного курса во внешней политике страны

35

14,8

Воссоединения Востока Украины с Россией

34

14,4

Нормализации экономической и политической обстановки в стране

33

13,9

Политическая самостоятельность Востока Украины

33

13,9

Нормализации отношений Украины с Россией

24

10,1

Федерализации Украины

20

8,4

Сохранение единства Украины, но при условии смены политического курса, проведении демократических выборов

2

0,8

Возвращения законно избранного президента Украины

0

Другое

14{2}

5,9

ИТОГО

237

100%

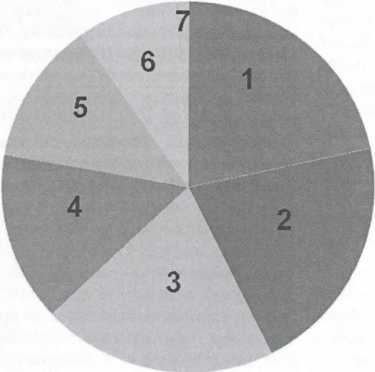

От сторонников тезиса о «руке Москвы» в украинской войне не ускользнёт, конечно, тот факт, что главной претензией моих респондентов к действующей украинской власти была её антироссийская политика. Называют они в качестве цели и воссоединение Востока Украины с Россией. Соотношение взглядов о желаемом будущем государственном устройстве показывает (см. рис. 1), что равно предпочтительными являются прекращение прозападной внешней политики, воссоединение Востока Украины с Россией и его политическая самостоятельность. В интервью мои собеседники больше склонялись к политической самостоятельности в рамках проекта Новороссия при различных вариантах интеграции и сотрудничества с Россией. Всё это подтверждает российскую ориентацию украинского протеста, что отнюдь не означает, что он инспирирован, последовательно поддерживается и направляется российским правительством. Из моих опросов, бесед и наблюдений следует, что крах украинской государственности очевиден для протестующего Юго-Востока, он является не целью, а причиной их движения

Крах украинской государственности имеет для Юго-Востока не национальную, а социально-политическую подоплёку. Националистическая и антироссийская политика Киева базируется на вполне определённых экономических интересах. Это интересы довольно узкой группы прозападной буржуазии, совершенно не озабоченной социальным благополучием большинства украинского населения. Да, на короткое время Евромайдан мобилизовал довольно широкое движение. Но он играл на протестных настроениях, причины которых ничего общего не имели с логикой реальных целей тех, кто собирался воспользоваться этим движением как политическим тараном. Прикрываясь идеологией народного протеста, режиссёры Евромайдана преследовали антинародные цели, что сделало закономерным и неизбежным установление кровавой тирании.

Разумеется, авторитаризм был свойственен многим политическим проектам, в том числе и опиравшимся на массовые народные движения и осуществлявшим социальные преобразования. Однако на сей раз репрессивная практика власти не имеет ничего общего с авторитарной моделью социальной модернизации, заложенной в идеях Просвещения, так как не преследует никаких реальных прогрессистских целей вроде расширения сферы политических, гражданских и социальных прав, подъёма экономики и культуры, повышения эффективности государственного управления и т. п. Напротив, продолжается и активизируется раздел общественной собственности между представителями ещё больше сузившейся группы олигархов, сокращается занятость, закрываются производства, усиливается налоговый гнёт по отношению к большинству народа. Установившаяся после Майдана власть сделала, по сути, национальной и государственной идеей цели, грозящие стране разорением. Поэтому любое выступление в защиту прав народа идеологически надо было маркировать как антидемократическое и антигосударственное, чтобы затем обосновать репрессивно-диктаторскую политику во имя «европейских ценностей», однозначно и безвариантно отождествляемых с деятельностью руководства Евросоюза. Таким образом, сегодня на Украине мы наблюдаем не гибель нации и не конфликт на национальной почве, а, скорее, борьбу против антисоциальной политики государства, прикрытой лозунгами «национального строительства» и «интеграции в Европу».

Будущее государственное устройство в представлениях моих респондентов и собеседников вариабельно (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Представления респондентов-участников протеста на Юго-Востоке Украины о желаемом политическом будущем

1 Прекращение прозападного курса во внешней политике страны

2 Воссоединение Востока Украины с Россией

3 Политическая самостоятельность Востока Украины

4 Нормализация отношений Украины с Россией.

5 Федерализация Украины

6 Другое

7 Сохранение единства Украины, но при условии смены политического курса, проведении демократических выборов.

Отделение от сегодняшней Украины для них не цель, а средство реализации своих жизненно важных интересов в сложившихся условиях. Стремление к независимости питается пониманием непримиримости траекторий социально-экономического развития Запада и Востока Украины, но не становится самоцелью восточного протеста. А Новороссия имеет шансы на существование только как социальный проект с открытым политико-государственным будущим. Понимание культурно-исторически близкой России как естественного союзника в таких условиях более чем понятно.

Сама же Россия сегодня мало годится на роль защитника социальной справедливости, слишком много несправедливого в её собственной социальной политике. Поддержка Новороссии и Юго-Востока для российского государства только геополитический проект, осуществляемый, кстати, крайне непоследовательно. Частный капитал в России не стремится последовательно поддерживать восставший Юго-Восток, о чём свидетельствует поведение крупнейших российских компаний (в том числе и с немалой долей государственного капитала), которые тесно сотрудничают с украинскими властями не только на финансовом, но и на техническом уровне, осуществляя поставки запчастей для украинской правительственной армии[2].

Представления моих респондентов о причинах и целях протеста, понимание ими необходимости участия широких масс в политическом процессе, высказанные большинством моих респондентов, говорит об их интуитивном демократизме. Этот демократизм органичен движению, инициируемому и растущему на почве низовых, народных интересов и защиты социальных прав. Для участников движения характерно понимание экономического благополучия и развития как гарантов полноценной гражданской свободы и подлинного равенства. При этом я не стану утверждать, что большинству участников движения за Новороссию свойственна осознанная нерушимая преданность демократическим идеям, последовательная демократическая идеология. Неприятие демократии на уровне лозунгов выражается в политических идеалах, высказанных нашими респондентами в опросах и интервью.

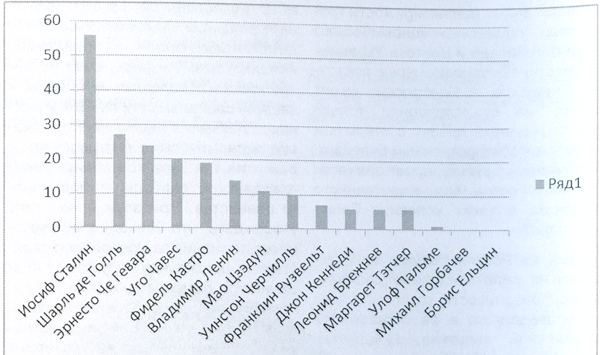

Среди исторических деятелей лидирует Иосиф Сталин (см. рисунок 3), признанный всеми российскими и западными учебниками политологии диктатором и символом тоталитаризма. Его назвали в качестве политического идеала почти 60 % опрошенных. На втором месте в этом рейтинге оказался авторитарный, хоть и западный, лидер — генерал де Голль и опять-таки хрестоматийный сторонник хрестоматийного диктатора Эрнесто Че Гевара. Иконы неолиберальных демократов — Михаил Горбачёв и Борис Ельцин — не получили у моих респондентов ни одного голоса.

Рисунок 3. Рейтинг исторических деятелей в представлениях респондентов

Все теоретические и практические противоречия современного понимания демократии отражены в этом рейтинге. По сути, мои респонденты полубессознательно почувствовали противоречие социально-экономической стратегии и политики, характерное для их исторических героев, интуитивно ощутили трагизм ситуации, когда авторитаризм становится средством прогрессивных преобразований в обществе. Идеализация Сталина обусловлена и тем, что народ юго-восточной Украины склонен сегодня идеализировать СССР, где у них был целый ряд прав и свобод, которые они утратили в независимой Украине.

Присмотримся внимательно к списку исторических личностей, предложенному мной респондентам (современных политиков они называли самостоятельно). С признанными демократами в этом списке вообще не густо. Моей задачей было подобрать широко известных политиков. А широкую историческую известность получают, как правило, те, кто ломает традиции, ведя свои страны на прорыв, действуя наперекор обстоятельствам. Скажите честно, много ли демократов среди таких радикальных реформаторов в непростой истории человечества? Кроме того, имена подобных людей обрастают всевозможными мифами, а их деятельность получает у историков, политологов, социологов и экономистов различные толкования и интерпретации. И кто знает, что действительно имеет в виду человек, получивший штампованное историческое образование, называя того или иного деятеля своим политическим идеалом.

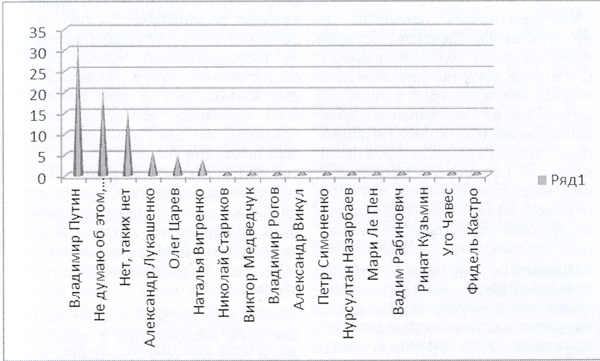

При ответе на вопрос «Есть ли среди современных украинских и зарубежных политиков те, чьи взгляды Вам близки и чьи действия Вы одобряете?» наибольшей популярностью пользовались три варианта: «Владимир Путин» (35 %); «Не думаю об этом, нам важен собственный путь» (более 20 % респондентов); «Нет, таких нет!» (17 %) (См. рисунок 4.). Из ответов следует, что более трети не доверяют ни одному из действующих политиков, и около четверти доверяют только Владимиру Путину. Это доверие имеет ровно ту же природу, что и надежды моих респондентов на Россию.

Рисунок 4. Рейтинг современных политиков в представлениях респондентов

«Попались, душители свободы!» — могут смело закричать «певцы Майдана», свято почитающие современные учебники политологии, уже готовые записать Путина в наследники Сталина. Что ж, Владимира Путина нельзя назвать последовательным поборником демократии, но и в диктаторы его зачислять едва ли стоит. И уж если говорить об авторитарной практике российских властей, то вряд ли она выглядит с точки зрения демократических ценностей хуже, чем аналогичная практика в постмайданной Украине, где всего за несколько месяцев бросили в тюрьмы сотни людей, которым даже не удосужились предъявить обвинение, а расправы ультраправых боевиков над их идейными противниками покрываются государственной властью. В современной России есть и отчуждение народа от политики, и преследование инакомыслящих, при этом не проводится масштабных политических репрессий, формально наличествуют институты демократического управления, декларируется и даже в определённой мере допускается свобода слова. Частный капитал, крупные корпорации имеют в России немало степеней свободы и немалую власть, что объективно связывает руки государству и ограничивает возможности власти. Кстати, именно свобода капитала и суверенитет крупных корпораций в первую очередь сегодня ограничивают власть государства и в западных странах, что не говорит, увы, об окончательном торжестве демократии на Западе.

Мои респонденты предпочли тех государственных деятелей, которые являются своего рода символами душителей демократии для либеральных идеологов. Но люди, вступившие в реальную, а не виртуальную борьбу, достойны иметь собственные образы политиков как прошлого, так и настоящего. И, насколько я могу судить, важнейшим критерием выбора стало революционное и реформаторское содержание деятельности выбранных исторических идеалов. Люди, находящиеся в эпицентре социальной катастрофы, вряд ли назовут своим политическим идеалом буржуазную респектабельность и верность традициям либерализма. На моей лекции о социальном государстве большое одобрение и оживление вызвал рассказ о беседе Франклина Рузвельта с одним из сотрудников его администрации. Р. Моли однажды упрекнул 32-го президента США в том, что его приверженность политике государственного регулирования идёт вразрез с главными догматами свободного предпринимательства и философией американского капитализма. На это Рузвельт резонно возразил: «Если бы эта философия не потерпела банкротства, сегодня здесь сидел бы Герберт Гувер». Мои слушатели очень чётко выразили мысль о том, что успех политики ФДР был предопределён соответствием знаменитого Нового курса объективным потребностям развития страны, интересам и чаяниям большинства народа.

Политическими идеалами стали исторические личности, проводившие, по представлениям моих респондентов, масштабные реформы общества, сильную и последовательную социальную политику. Мы довольно много обсуждали принципы государственного устройства и общественного строя, приемлемые для Юго-Востока, и мои собеседники ссылались на исторические примеры, на действия различных политиков. Это помогло понять, что они подразумевают, называя своим политическим идеалом Сталина или Че Гевару. Эти образы в сознании моих респондентов ничего общего не имеют ни с реальными Сталиным и Че, ни с их растиражированными образами.

Анализируя взгляды и представления моих респондентов и собеседников в целом, могу утверждать, что идеалом для них является не Сталин как конкретная историческая фигура, и уж тем более не его демонический образ, созданный постсоветскими идеологами. Не привлекает их и ореол «эффективного менеджера» или сусально-державный облик, воспеваемый консервативно-патриотической прессой в России. Скорее, идеалом моих респондентов является сильная и ответственная государственная власть, с особым ударением на слове «ответственная». Желание и способность государства формулировать и реализовывать цели развития общества адекватно его потребностям, власть, способную защищать интересы большинства, люди, восставшие против олигархического строя в своей стране, ценят превыше всего. «Любой стране нужна сильная государственная власть» — это высказывание сочло созвучным своим убеждениям более трети ответивших на вопросы моей анкеты. Почти 29 % считает, что «государство обязано сдерживать рост социального неравенства, обеспечивать равные правовые, политические и экономические условия для социального развития и благополучия граждан». Либеральное прочтение функций государства — принимают 20 % опрошенных. Мои собеседники в интервью такое понимание функций государства сочли излишне формальным и неполным.

Я полагаю, мои респонденты и собеседники отождествляют сильную власть и сильное государство чаще всего с именем Сталина в силу своего понимания истории, а также, в немалой степени, в пику антисоветской украинской пропаганде. Пропаганде, которой они перестали верить так же комплексно, как когда-то перестали принимать на веру всё, что вещали официальные идеологи и пресса в СССР. Но я не буду представлять тех участников протеста на украинском Юго-Востоке, мнения которых мне удалось собрать и обработать, последовательными демократами. Они очевидно отдают предпочтения силе, решительности и самостоятельности, сомневаясь в том, что формальная демократия может это обеспечить или даже что демократия может сопровождать сильные, решительные и самостоятельные действия политического лидера. Это такое платоновское отождествление демократии с индивидуализмом и хаосом, но основанное не на скрупулёзном изучении Платона, а на конкретно-историческом опыте. А в нём у человечества так мало подлинной демократии, зато полно разговоров о ней, причём больше всего именно тогда, когда нужно оправдать произвол и хаос. Буржуазная демократия уже давно грызёт свой собственный хвост, защищая частную собственность гораздо прилежнее, чем общественные интересы, не мудрено, что она в глазах большинства стала падать в цене. И уж точно можно простить некоторое пренебрежение демократией людям, чьи города и сёла обстреливают во имя якобы «демократических идеалов и западных ценностей», а весь «свободный мир» и певцы «свободы» за его пределами взирают на это если не с восторгом, то с одобрительным равнодушием.

Экономическим идеалом половины заполнивших анкету и всех проинтервьюированных является «экономика, в значительной степени регулируемая государством, с умеренной долей рыночных элементов». Вариант «Свободный рынок, максимум свободы предпринимательской деятельности и конкуренции» получил чуть больше 4 %, а за централизованную плановую экономику было отдано 12,8 %. Около трети — 28 % — получила модель рыночной экономики с элементами государственного регулирования. Высказывание «Любой стране нужна сильная государственная власть» получило поддержку почти половины — 42,6 % — анкетируемых, и все респонденты в интервью высказывали схожие мысли. А вот за фразу «Справедливое общество невозможно без реальной демократии, без участия в политике широких масс» проголосовало чуть больше 10 % анкетируемых. Более сильное утверждение в пользу демократии («Единственно эффективный способ управления государством — подлинная демократия») поддержало немногим более 2 % опрошенных. Почти треть считает верной мысль о том, что «государством должны управлять настоящие профессионалы, слишком развитая демократия снижает эффективность управления». Скептически высказались по поводу демократии как механизме принятия политических и экономических решений в условиях кризиса и большинство интервьюируемых. Сомнение в действенности демократических институтов у моих респондентов зиждется на их текущем опыте, в котором они постоянно сталкиваются с политической пассивностью, нежеланием людей влиять на судьбу своей страны, защищать свои собственные права.

Некоторое пренебрежение демократией сочетается с очевидной приверженностью опрошенных идее социального государства. За тезис «образование и медицина должны быть качественными и равнодоступными всем гражданам страны независимо от дохода и социального положения» высказалось 44 % в анкете. Убеждение, что «увеличение социальных расходов государства приводит к снижению эффективности экономики, росту иждивенчества граждан» разделили лишь 3,2 % заполнявших анкеты. При этом около 40 % респондентов категорически против социального неравенства, более четверти опрошенных считает, что «государство обязано сдерживать рост социального неравенства, обеспечивать равные правовые, политические и экономические условия для социального развития и благополучия граждан». Сторонниками сильного социального государства проявили себя почти все мои собеседники в интервью.

Сочетание верности идее социальных прав с невысокой оценкой демократии в качестве механизма их реализации отражает основное противоречие протестного движения Юго-Востока. Оно формируется вокруг идеи социальной защищённости в ситуации силового давления, препятствующего скрупулёзной последовательной работе по организации масс, по созданию консолидированного, солидарного, демократически построенного движения. А влиятельных политических сил, способных к такой работе, до обострения противостояния Юго-Востока с центральной властью Украины не существовало. Борьбу за свои права участники протестного движения на Юго-Востоке отождествляют с борьбой за выживание, в таких условиях защищённость и уверенность в будущем кажутся важнее демократии.

В современном мире репутация демократии серьёзно подпорчена её наиболее рьяными защитниками, нередко отождествляющими свободу личности со свободой капитала. Действующие сегодня институты буржуазной демократии ни в одной стране не гарантируют в полной мере ни свободы, ни народного представительства, ни социальной защищённости. И потому демократия вполне может восприниматься восставшими массами как синоним капиталистического произвола, как игрушка для богатых или бюрократическая ловушка. Работающие государственные институты широкого народного представительства, обеспечивающие адекватное преобразование интересов и потребностей народа в эффективные стратегии социально-экономического развития, ещё ни разу в истории нигде не были созданы. Их только предстоит создать, и политическим инструментом для этого может быть только подлинная демократия. А она в силу исторического опыта и обстоятельств так мало популярна сегодня в протестных движениях, даже самых широких и низовых. И это противоречие, общее для политических процессов всех стран, наиболее тугим узлом завязалось сегодня на украинском Юго-Востоке. Его протест не мог родиться с идеей демократии, но он и не сможет выжить, не приняв её, не сделав своей кровной, главной идеей. Это один из вызовов украинской революции, брошенный, в первую очередь, России.

«Щупать больной зуб», — так называл Карл Маркс дебаты о национальном вопросе. Разговоры об Украине и украинских событиях сегодня для россиян ещё болезненнее, это уже называется «бередить свежую рану». Это и понятно: почти каждый россиянин через родственные или дружеские связи, через общую историю и культуру связан с Украиной. А там сегодня ежедневные индивидуальные трагедии сливаются в одну общенациональную катастрофу. Но есть и другое. О чём бы сегодня ни спорила Россия: о действиях украинского правительства или государств Запада, о целях ополченцев или о судьбе беженцев, о Майдане или Новороссии, она в то же время спорит и о себе. Спорит, открывая всё новые и новые проблемы своего общества и своей истории, щупая свои собственные больные зубы.

Стоит обратить внимание на то, что первые семь мест в рейтинге политических деятелей мои респонденты отдали тем, кто в наибольшей степени (исключая де Голля, может быть) насолил «свободному миру». Это, как и отсутствие в рейтинге современных политиков официальных лидеров Запада, показывает более чем скептическое отношение поднявшегося Юго-Востока к «западным ценностям». Это отношение полностью проявилось и в интервью, и в беседах, и в дискуссиях на лекциях. Однако мои респонденты под «западными ценностями» понимают не их официальное, широко декларируемое содержание — свободу, демократию, верховенство закона, а ту реальную роль, которую Запад сыграл в украинской трагедии, поддерживая политику киевской власти. Контраст между провозглашаемыми идеалами и реальными действиями западных политиков породил устойчивое отвращение украинских повстанцев к словосочетанию «западные ценности». Что отнюдь не означает, будто они являются последовательными противниками свободы, демократии и закона. Просто в их стране и на их глазах всё это попирается как раз под лозунгом защиты ценностей «свободного Запада».

Справедливости ради нужно признать, что мои респонденты и собеседники высказывали довольно консервативные взгляды на семью и брак, гендерные отношения и сек-

суальное поведение. Однако сегодня эти люди делают для торжества исходных западных ценностей — Просвещения, Демократии и Прогресса намного больше, чем защитники сексуальных меньшинств. Именно эти ценности являются всеобщими, остальное может быть вопросом культурного выбора. И этот выбор должен делать сам народ. И делать его самостоятельно, ища баланс между индивидуальной свободой и общественными интересами, а не оборачиваясь на официальных носителей «ценностей прогрессивной Европы».

Вызов Украины обращён не только к России, он брошен всему миру. Украина своей трагедией заслужила право стать стимулом к самопознанию для многих стран. Европейская страна, стоящая между двух миров — первым и третьим, неся в себе наследие второго, исчезнувшего просоветского мира, Украина соединила тенденции и проблемы разной природы, разных обществ и политических режимов. Такой платоновский идеал национальной катастрофы. Проблемы и противоречия революции в Украине, ставшие для её граждан вопросами жизни и смерти, являются в то же время и ключевыми вопросами теории и практики революционного преобразования современного мира, не справляющегося со своими проблемами.

Политика должна стать полем действия народа, способом выражения интересов большинства Сегодня это не благое пожелание, а вопрос выживания человечества.

Народ на Украине сегодня пытается решать самостоятельно свою судьбу, он под пулями осваивает роль подлинного субъекта истории. Вся политическая и пропагандистская машина — и на Украине, и на Западе, и в России — мешает ему в этом. Но главным врагом эффективного социального действия становится пассивность в обществе — что украинском, что российском или западном. Пассивность, изображающая себя политической позицией в ритуальных акциях и баталиях в социальных сетях. Путь к своей исторической субъектности должны пройти все современные общества, многие — заново, после череды политических поражений. Народ сегодня может восстать, но часто оказывается неспособным консолидироваться вокруг прогрессивной стратегии и эффективной тактики, сформировать и последовательно продвигать свою повестку дня.

Единственным историческим шансом человечества сегодня является подлинная демократия, участие в управлении государством широких масс. Позади рывок двадцатого столетия, когда демократия как работающий политический институт стала реальностью. Но и по масштабу политических репрессий двадцатый век превзошёл все исторические «достижения». Мало того, институты демократии даже там, где они вроде бы раз и навсегда отлажены, не только не могут обеспечить реализацию социальных интересов большинства, а напротив, помогают эффективнее это большинство эксплуатировать. Феномен социализации убытков в период экономических кризисов, который так хорошо знаком гражданам в признанных лидерах демократии — Европе и США, наглядное тому подтверждение. Бюрократизированные демократические институты раз за разом выдают решения, вызывающие у граждан в лучшем случае изумление, в худшем — отвращение и ненависть. Война с мирным населением под лозунгами защиты демократии для нашей эпохи почти повседневность. Демократия как политический инструмент всё больше теряет популярность, что только усиливает политическую апатию. Но ни одно движение за социальные права и свободы не будет успешным, не став подлинно демократичным. Мы должны заново изобрести демократию, заново научиться ей.

Бюрократизация демократических институтов, сводящая на нет влияние масс на политику, подмена подлинного народного участия в управлении ритуальными процедурами выборов позволяет буржуазным правительствам вести последовательное и успешное наступление социальные права и благополучие граждан.

Кризис демократии сегодня развивается в тесном взаимодействии с кризисом социального государства, развитие которого обусловило формирование и укрепление демократических институтов, вовлечение относительно больших масс людей в общественно-политическую жизнь. Такая возможность была обеспечена прежде всего тем, что социальное государство стало причиной появления целого слоя образованных, квалифицированных и занятых социально значимым трудом людей, органически включённых в процесс воспроизводства и развития общества. Социальное государство было величайшим завоеванием XX века.

Начало же нашего столетия ознаменовалось его постепенным уничтожением. Агрессивно разрушаются секторы, привлекательные с точки зрения коммерциализации. Появляется доктрина предоставления общественных услуг на основе выбора и конкуренции, концепции усиления конкурентной и рыночной составляющей в образовании и здравоохранении, модели предпринимательских университетов и т. п. Все эти идеи энергично реализуются буржуазными правительствами.

Современное социальное государство гибнет не только под ударами капитала и преданных ему правительств, но и под грузом собственных внутренних противоречий. Политика подчинения институтов социального государства капиталу спровоцировала целый ряд их внутренних кризисов. Это кадровый и моральный кризисы, связанные с тем, что доминанта материальных стимулов и формальных критериев эффективности способствует перерождению профессиональной мотивации значительной части занятых в социальной сфере, вынуждает их жертвовать сутью во имя формы. Эксплуатация работника превращается в драму личности и одновременно в социальную проблему, угрожающую моральному и культурному потенциалу общества. Искажение трудовой мотивации занятых в социальных секторах, снижение авторитета науки и научного знания, качества образования и культуры способствуют распространению потребительских настроений и политической апатии, что постоянно подпитывает кризис демократии. Между тем современный мир для своего нормального функционирования и полноценного воспроизводства нуждается в постоянном приращении трудового и творческого потенциала, а это может быть обеспечено только развитой системой социальных прав. Нам жизненно необходимо новое социальное государство, построенное на демократических принципах, способное создавать, аккумулировать и преумножать трудовой и творческий потенциал общества.

Ища принципиальные и организационные основы нового социального государства, необходимо детально изучить советский опыт, как единственный законченный некапиталистический проект экономической и социальной модернизации, не-буржуазный тип социального государства. Буржуазная пропаганда превратила СССР в символ тоталитаризма, социального и экономического убожества. Но в результате недовольство российского общества антисоциальными реформами всё чаще провоцирует мифы о советском периоде как о золотом веке. Свойственна идеализация всего советского и украинским повстанцам Юго-Востока. Российские идеологи в качестве аргумента в защиту неолиберальных реформ повторяют рассказы о сталинских репрессиях и дефиците потребительских товаров в позднем СССР. Однако Советский Союз сегодня не нужно ни любить, ни ненавидеть, его нужно изучить и отпустить в прошлое, бережно используя его ценнейший опыт для построения будущего.

После трёх веков существования национальных государств пора наконец понять, а что такое нация в нашем, таком глобальном мире? Обязательны ли государственные границы для сохранения национальной идентичности, каковы критерии начала и конца национального строительства? Насколько и когда допустимо вмешательство других государств в этот процесс? Стоит ли защищать национальные интересы до последней капли крови, или есть что-то превыше их? И что вообще такое — национальные интересы, предательство или защиту их, гибель или рождение нации мы наблюдаем сегодня на Украине? Чем консолидируется нация, что воплощает в себя национальное? Если народ стремится стать источником власти, если он встаёт на защиту своих интересов, то именно народ является субъектом национального строительства и творцом национальной идентичности. И первичными должны быть права и благо народа, а они не всегда автоматически гарантируются созданием новых государственных границ. Но и суверенитет государственной власти также далеко не всегда гарантирует защиту народных интересов.

Неплохо бы разобраться и с пресловутыми западными ценностями. Если под ними понимаются ценности Просвещения, свободы и разума, так у Запада нет на них монополии и эксклюзивных прав решать, какая страна является демократичной, а какая нет. И принципиальное значение этих ценностей именно в их универсальности, всеобщности.

Не стоит путать ценности, выстраданные великими гуманистами, с деловыми интересами западных держав. По умолчанию предполагается, что западными ценностями являются правовое государство, свобода и демократия. Но разве они сегодня положены в основу политики стран Запада в качестве базовых принципов? Во внешней политике это опровергают, как минимум, действия США и Евросоюза в отношении Ирака, Палестины, Югославии, Греции и сегодня — Украины. Внутренняя политика западных стран сегодня по сути своей антисоциальна, направлена на последовательное сокращение социальных прав и повсеместно вызывает недовольство и протест граждан. Сегодня этикетку «западные ценности» мировые капиталистические лидеры наклеивают на тот набор тактических мер, которые в наибольшей степени отвечают их экономическим и политическим интересам, как правило, совпадающим с интересами крупного капитала. Это очень похоже на то, как производители фастфуда наклеивают этикетки «деликатес», «изысканное лакомство», «торжество вкуса» на коробки с жареной картошкой и гамбургерами.

В этой связи актуальнейшим для прогрессивного преобразования современного мира является вопрос о том, насколько реальна и насколько морально оправдана так называемая мировая гегемония, как заставить мировую дипломатию быть по-настоящему справедливой?

Семь вопросов, как семь нот, разом звучат в украинской трагедии. От того, в какую мелодию они сложатся, зависит судьба Украины, России, Европы. Всего мира.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК