II

Мы уже указали выше на то обстоятельство, что признание романо-германской культуры самой совершенной из всех культур, когда-либо существовавших на земле, основано на эгоцентрической психологии. Как известно, в Европе под это представление о высшем совершенстве европейской цивилизации подведен якобы научный фундамент, но научность этого фундамента только кажущаяся. Дело в том, что представление об эволюции в том виде, как оно существует в европейской этнологии, антропологии и истории культуры, само проникнуто эгоцентризмом. «Эволюционная лестница», «ступени развития» — все это понятия глубоко эгоцентрические. В основе их лежит представление о том, что развитие человеческого рода шло и идет по пути так называемого мирового прогресса. Этот путь мыслится как известная прямая линия. Человечество шло по этой прямой линии, но отдельные народы останавливались на разных точках ее и продолжают и сейчас стоять на этих точках, как бы топчась на месте, в то время как другие народы успели продвинуться несколько дальше, остановившись и «топчась» на следующей точке, и т. д. В результате, окинув взглядом общую картину ныне существующего человечества, мы можем увидеть всю эволюцию, ибо на каждом этапе пути, пройденного человечеством, и сейчас стоит какой-нибудь застрявший народ, стоит и «топчется» на месте. Современное человечество в своем целом представляет, таким образом, как бы развернутую и разрезанную на куски кинематограмму эволюции, и культуры различных народов отличаются друг от друга именно как разные фазисы общей эволюции, как разные этапы общего пути мирового прогресса.

Если допустить, что такое представление об отношении действительности к эволюции верно, то придется признать, что восстановить картину эволюции мы все же не в состоянии. В самом деле, дабы разобраться в том, какой именно фазис эволюции представляет из себя каждая данная существующая культура, мы должны знать определенно, где лежит начало и где конец прямой линии мирового прогресса: только в этом случае мы можем определить расстояние, отделяющее данную культуру от обеих крайних точек упомянутой лестницы и таким образом определить место этой культуры в общей эволюции. Но узнать начало и конец эволюции мы можем не раньше, чем восстановим общую картину эволюции; таким образом, получается заколдованный круг: для восстановления картины эволюции нам надо знать ее начало и конец, а для того, чтобы узнать ее начало и конец, надо восстановить картину эволюции. Ясно, что выйти из этого круга можно лишь в том случае, если каким-нибудь сверхнаучным, иррациональным путем мы постигнем, что та или иная культура есть начало или конец эволюции. Научно, объективно постигнуть этого нельзя, ибо в отдельных культурах при таком представлении об эволюции не может быть заложено ничего такого, что указывало бы на их расстояние от начала или конца эволюции. Объективно мы находим в разных культурах лишь черты большего или меньшего сходства между собой. На основании этих черт мы можем группировать все культуры земного шара так, чтобы культуры, наиболее сходные друг с другом, стояли рядом и культуры мало сходные — в отдалении друг от друга. Это все, что мы можем сделать, оставаясь объективными. Но даже в этом случае, если бы нам удалось это сделать и если бы при этом у нас получилась непрерывная цепь, мы все же не были бы в состоянии, оставаясь вполне объективными, определить, где находится начало и где находится конец этой цепи. Поясним нашу мысль примером. Представьте себе семь квадратиков, из которых каждый окрашен в один из цветов радуги, эти квадратики расположены на прямой линии, причем порядок цветов, считая слева направо: зеленый, голубой, синий, лиловый, красный, оранжевый, желтый. Теперь смешайте эти квадратики и предложите кому-нибудь, не видевшему их первоначального расположения, расставить их на прямой линии так, чтобы каждый переходный цвет находился между двумя основными. Так как лицо, к которому вы обратились, не знает, что квадратики первоначально были расположены в вышеуказанном порядке, то ясно, что расположить их в совершенно одинаковом порядке оно может только случайно, причем степень случайности будет выражаться отношением 1:14. Совершенно в таком же положении находится исследователь, долженствующий расположить существующие ныне в человечестве народы и культуры в эволюционном порядке: даже если он каждую культуру поместит между двумя наиболее на нее похожими, он все же никогда не будет знать, «с какого конца начать», как и в нашем опыте никто не может догадаться, что надо начинать с зеленого квадратика и что голубой должен стоять не налево, а направо от него. Разница состоит лишь в том, что так как культур, подлежащих группировке не семь, а гораздо больше, то и возможных решений будет не 14, а гораздо больше, а так как из них верным будет только одно, то вероятность правильного разрешения задачи здесь гораздо меньше, чем в опыте с цветными квадратиками.

Итак, если господствующее в европейской науке представление об эволюции верно, то картину эволюции человечества восстановить нельзя. И, однако, европейцы утверждают, что общую линию этой эволюции они восстановили. Как объяснить это? Неужели произошло чудо, неужели европейские ученые получили из какого-то таинственного источника сверхъестественное откровение, позволившее им найти конец и начало эволюции?

Если присмотреться к результату работы европейских ученых, к той схеме эволюции человечества, которую они восстановили, то сразу становится понятным, что роль этого сверхъестественного откровения на самом деле сыграла просто-напросто все та же эгоцентрическая психология. Она-то и указала романо-германским ученым, этнологам и историкам культуры, где искать начало и конец развития человечества. Вместо того чтобы, оставаясь объективными и видя безвыходность своего положения, искать причину этой безвыходности в неправильности самого представления об эволюции и постараться плодотворно исправить это представление, европейцы просто приняли за венец эволюции человечества самих себя, свою культуру и, наивно убежденные в том, что они нашли один конец предполагаемой эволюционной цепи, быстро построили всю цепь. Никому и в голову не пришло, что принятие романо-германской культуры за венец эволюции чисто условно, что оно представляет из себя чудовищное petitio principii. Эгоцентрическая психология оказалась настолько сильна, что в правильности этого положения никто и не усомнился, и оно было принято всеми без оговорок, как нечто само собою разумеющееся.

В результате получилась «лестница эволюции человечества». На вершине ее стоят романогерманцы и те народы, которые вполне восприняли их культуру. Ступенью ниже стоят «культурные народы древности», т. е. те народы, которые по своей культуре наиболее соприкасаются и сходствуют с европейцами. Далее культурные народы Азии: письменность, государственность и некоторые другие пункты культуры этих народов позволяют находить в них некоторое сходство с романогерманцами. Точно так же — «старые культуры Америки» (Мексика, Перу): впрочем, эти культуры несколько менее похожи на романо-германскую и, сообразно с этим, на эволюционной лестнице помещаются несколько ниже. Все же все упомянутые до сих пор народы в своей культуре имеют настолько много черт внешнего сходства с романогерманцами, что их удостаивают лестного звания «культурных». Ниже их стоят уже «малокультурные» народы, и, наконец, совсем внизу помещаются «некультурные», «дикари». Это — те представители человеческого рода, которые имеют наименьшее сходство с современными романогерманцами.

Согласно такому представлению об эволюционной лестнице романогерманцы и их культура представляют из себя действительно высшее, что до сих пор достигнуто людьми. Конечно, скромно добавляют романо-германские историки культуры, со временем «человечество», может быть, пойдет еще дальше, возможно, что обитатели Марса уже и сейчас стоят в культурном отношении выше нас, но на земле в настоящее время мы, европейцы, совершеннее и выше всех. Но объективной доказательной силы эта эволюционная лестница иметь не может. Не потому романогерманцы признают себя «венцом создания», что объективная наука установила вышеупомянутую лестницу, а, наоборот, европейские ученые помещают на вершине этой лестницы романогерманцев исключительно потому, что заранее убеждены в своем совершенстве. Эгоцентрическая психология здесь сыграла самую решающую роль. Объективно говоря, вся эта лестница представляет из себя классификацию народов и культур по признаку их большего или меньшего сходства с современными романогерманцами. Момент оценки, делающий из этой классификации лестницу ступеней совершенства, не объективен и внесен чисто субъективной эгоцентрической психологией. Таким образом, принятая в европейской науке классификация народов и культур не может объективно доказать превосходства романо-германской цивилизации над культурами других народов. Из того же, что «ржаная каша сама себя хвалит», еще не следует, чтобы это была самая лучшая каша в мире.

Если мы посмотрим, какие доказательства приводятся в пользу большего совершенства романо-германской цивилизации, стоящей на вершине «эволюционной лестницы», по сравнению с культурой «дикарей», «стоящих на самой низкой ступени развития», то с удивлением заметим, что все эти доказательства основаны либо на petitio principii эгоцентрических предрассудков, либо на оптическом обмане, вызванном тою же эгоцентрической психологией. Объективных научных доказательств нет вовсе.

Самое простое и наиболее распространенное доказательство заключается в том, что европейцы-де фактически побеждают дикарей; что каждый раз, когда дикари вступают в борьбу с европейцами, борьба кончается победой «белых» и поражением «дикарей». Грубость и наивность этого доказательства должна быть ясна для всякого объективно-мыслящего человека. Этот аргумент ясно показывает, насколько поклонение грубой силе, составлявшее существенную черту национального характера тех племен, которые создали европейскую цивилизацию, живет и по сие время в сознании каждого потомка древних галлов и германцев. Галльское «vae victis!» и германский вандализм, систематизированные и углубленные традициями римской солдатчины, выступают здесь во всей красе, хотя и прикрытые маской объективной научности. А между тем этот аргумент можно встретить и у самых просвещенных европейских «гуманистов». Разбирать его логическую несостоятельность, конечно, не стоит. Хотя европейцы и пытаются облекать его в научную форму, подводя под него фундамент в виде теории «борьбы за существование» и «приспособления к среде», но последовательно провести такую точку зрения в истории они все-таки не могут. Им постоянно приходится признавать, что победа весьма часто выпадает на долю народов «менее культурных», чем побеждаемые ими туземцы. В истории нередки случаи победы кочевников над оседлыми народами (а между тем кочевники, как сильно отличающиеся по своему быту от современных романогерманцев, на эволюционной лестнице всегда помещаются ниже оседлых народов). Все признаваемые европейской наукой «великие культуры древности» были разрушены именно «варварами», и хотя часто в оправдание выдвигается указание на то, что эти культуры к моменту своего разрушения уже перешли-де в состояние упадка и вырождения, но в целом ряде случаев этого доказать никак невозможно. А раз европейская наука не может признать положения о том, чтобы народ-победитель в культурном отношении всегда был совершеннее народа побежденного, то из одного факта победы европейцев над дикарями никаких положительных выводов сделать нельзя.

Другой аргумент, не менее распространенный, но еще менее состоятельный, заключается в том, что «дикари» неспособны воспринять некоторых европейских понятий и потому и должны рассматриваться как «низшая раса». Здесь эгоцентрическая психология особенно ярка. Европейцы совершенно забывают, что если «дикари» не способны воспринять некоторых понятий европейской цивилизации, то ведь и европейцы так же мало способны проникнуться понятиями культуры дикарей. Часто вспоминают рассказ о каком-то папуасе, которого вывезли в Англию, воспитали в колледже и даже отдали в университет; вскоре, однако, он стосковался по родине, бежал на родину и там, сбросивши европейский костюм, стал опять жить таким же «дикарем», каким был до поездки в Англию, так что от понятий европейской культуры и в нем не осталось и следа. При этом, однако, совершенно забывают многочисленные анекдоты о европейцах, решивших «упроститься», поселившихся для этой цели среди «дикарей», но по прошествии некоторого времени все же не выдержавших этой марки и вернувшихся в Европу к европейским условиям жизни. Указывают на то, что восприятие европейской цивилизации настолько трудно для «дикарей», что многие из них, попытавшись «цивилизоваться», сошли с ума или стали алкоголиками. Однако в тех, правда, весьма редких случаях, когда отдельные европейцы добросовестно пытались ассимилироваться с культурой какого-нибудь дикого племени, принять не только внешний материальный быт этого племени, но и его религию и убеждения, этих «чудаков» большею частью постигала та же участь. Достаточно упомянуть талантливого французского живописца Гогена, попытавшегося стать настоящим таитянином, поплатившегося за эту попытку помешательством, а позднее и алкоголизмом, и окончившего жизнь бесславной смертью в пьяной драке. Очевидно, дело тут не в том, что «дикари» по своему развитию ниже европейцев, а в том, что развитие европейцев и дикарей направлено в разные стороны, что европейцы и «дикари» по всему своему житейскому укладу и по вытекающей из этого уклада психологии максимально отличаются друг от друга. Именно потому, что психология и культура «дикарей» не имеет почти ничего общего с психологией и культурой европейцев, полная ассимиляция с этим чуждым бытовым и духовным укладом невозможна как для той, так и для другой стороны. Но, так как эта невозможность остается взаимной и для европейца стать дикарем так же трудно, как для «дикаря» стать европейцем, то из этого всего нельзя сделать никакого вывода о том, кто «выше» и кто «ниже» по своему «развитию».

Разобранные нами до сих пор «аргументы» в пользу превосходства европейцев над «дикарями», хотя и встречаются иногда в ученых работах, но все же являются скорее обывательскими рассуждениями, наивными и поверхностными. В научной литературе господствуют другие аргументы, имеющие вид гораздо более серьезный и основательный. Однако при более тщательном рассмотрении, эти квазинаучные аргументы тоже оказываются основанными на эгоцентрических предрассудках. В науке весьма часто можно встретить сближение психологии дикарей с психологией детей. Это сближение напрашивается само собой, ибо при непосредственном наблюдении дикари действительно производят на европейцев впечатление взрослых детей. Из этого делают вывод, что дикари «остановились в своем развитии» и что, следовательно, они стоят ниже истинно взрослых европейцев. В этом пункте европейские ученые опять проявляют отсутствие объективности. Они совершенно обходят без внимания тот факт, что впечатление «взрослых детей» при соприкосновении европейцев с «дикарями» является взаимным, т. е. что дикари тоже смотрят на европейцев как на взрослых детей. Факт этот с психологической точки зрения весьма интересен, и объяснения его следует искать, конечно, в самой сущности того, что европейцы обозначают словом дикарь. Выше мы уже сказали, что под словом «дикари» европейская наука собственно понимает народы, по своей культуре и психологии наиболее отличающиеся от современных романогерманцев. В этом-то обстоятельстве и следует искать объяснения упомянутой психологической загадки. Надо иметь в виду следующие положения:

1. Психика каждого человека состоит из элементов врожденных и благоприобретенных.

2. Среди черт врожденной психики надо различать черты индивидуальные, семейные, племенные, расовые, общечеловеческие, общемлекопитающие и общеживотные.

3. Благоприобретенные черты стоят в зависимости от среды, в которой вращается данный субъект, от традиции его семьи и социальной группы и от культуры его народа.

4. В самом раннем детстве вся психика состоит исключительно из черт врожденных; с течением времени к ним присоединяются все в большей степени черты благоприобретенные, причем некоторые из врожденных черт вследствие этого затушевываются или вовсе исчезают.

5. В психологии каждого человека нам непосредственно понятны и доступны только те черты, которые общи у него с нами.

Из этих положений следует, что, когда два человека, принадлежащие к совершенно одинаковой среде и воспитанные в совершенно одинаковых культурных традициях, встречаются друг с другом, они оба понимают друг в друге почти все черты психики, так как все эти черты, за исключением некоторых врожденных индивидуальных, у них обоих общие. Но, когда друг с другом встречаются два человека, принадлежащие к двум совершенно различным культурам, совершенно не похожим одна на другую, то каждый из них в психике другого усмотрит и поймет лишь некоторые врожденные черты, а благоприобретенных не поймет и, может быть, не заметит вовсе, ибо в этой области между двумя встретившимися нет ничего общего. Чем больше отличается культура наблюдателя от культуры наблюдаемого, тем меньше черт благоприобретенной психики первый воспринимает во втором и тем больше психология этого наблюдаемого будет представляться наблюдателю состоящей исключительно из врожденных черт. Но психика, в которой врожденные черты преобладают над благоприобретенными, всегда производит впечатление элементарной. Всякую психику можно представить себе как некоторую дробь, в которой числитель есть общая сумма доступных нашему восприятию врожденных черт, а знаменатель — общая сумма черт благоприобретенных: эта психика будет казаться тем более элементарной, чем дробь меньше (т. е. чем отношение знаменателя к числителю больше). Из приведенных выше положений 3-го и 5-го явствует, что дробь будет тем меньше, чем больше отличается культура и социальная среда наблюдаемого от культуры и социальной среды наблюдателя.

Так как «дикари» суть, иначе говоря, те народы, которые по своей культуре и по своему быту сильнее всего отличаются от современных европейцев, то ясно, что их психика должна представляться европейцам исключительно элементарной; но из всего предшествующего ясно также и то, что это впечатление должно быть взаимным. Представление о «дикарях», как о «взрослых детях», основано на этом оптическом обмане. Мы воспринимаем в психологии дикаря только черты врожденной психики, ибо только эти черты у нас с ним общие (положение 5), благоприобретенные же совершенно чужды и непонятны нам, так как они основаны на его культурных традициях (положение 3), совершенно отличных от наших; но психология, в которой врожденные черты преобладают, а благоприобретенные почти отсутствуют, есть психология детская (положение 4). Потому-то «дикарь» и кажется нам ребенком. В этом представлении играет роль также и другое обстоятельство. Если мы будем сравнивать между собою психологию двух детей, маленького «дикаря» и маленького европейца, то найдем, что в психическом отношении оба ребенка гораздо ближе друг к другу, чем их отцы; у них еще нет благоприобретенных черт, имеющих появиться позднее, зато у них много общих элементов, входящих в общечеловеческую, общемлекопитающую и общеживотную психологию, а отличия, вносимые расовой, племенной, семейной и индивидуальной психиками, не так велики. С течением времени некоторая часть этого общего запаса врожденных черт будет вытеснена или видоизменена благоприобретенными, а другая часть сохранится без изменений. Но самые эти части у обоих сравниваемых субъектов будут различны. У дикаря утратится А, а сохранится В, С, у европейца утратится В, сохранится А, С; к этому присоединятся у дикаря благоприобретенные черты D, а у европейца — благоприобретенные черты Е. Когда взрослый европеец встретится с взрослым дикарем и станет наблюдать его, он найдет в психике дикаря части В, С, D. Из этих частей D окажется для европейца совершенной чуждой и непонятной, так как эта часть психики дикаря, как благоприобретенная, стоит в связи с культурой дикаря, не имеющей ничего общего с европейской. Часть С является общей у взрослого дикаря со взрослым европейцем, а потому вполне понятна для этого последнего. Что касается до части В, то ее в психике взрослого европейца нет, но этот европеец помнит, что эта часть была у него в раннем детстве, и может наблюдать ее и сейчас в психике детей своего народа. Таким образом, психика дикаря должна представляться европейцу непременно как смесь элементарных черт взрослой психологии с чертами детскими. Нечего и говорить, что в таком же виде должны представляться и дикарю психика европейца по тем же причинам.

Оптический обман, о котором мы только что говорили, является причиной и другого явления, именно того сходства, которое находят европейцы между психологией дикаря и психологией животных. Выше мы сказали, что в психологическом отношении маленький дикарь очень мало отличается от маленького европейца. Если мы к этим двум младенцам прибавим еще молодое животное, то принуждены будем признать, что между всеми этими тремя существами есть кое-что общее — черты общемлекопитающей и общеживотной психологий. Этих черт, может быть, и не очень много, но все же они существуют; допустим, это — элементы x, y, z. Позднее маленький европеец, развиваясь, утратит x, дикарь — y, а животное сохранит как x, так и y, и z. Но те черты животной психики, которые сохранятся во всех названных существах, сохранятся, конечно, не совсем в том виде, в котором они имелись в младенчестве у этих существ, ибо элементы психики взрослого животного всегда отличаются известным образом от тех элементов психики молодых животных, из которых они развились. Сообразно с этим, x, y и z взрослого животного примут вид x’, y’, z’, элементы y, z европейца — вид y’, z’, элементы x, z взрослого дикаря — вид x’, z’. Когда взрослый европеец наблюдает взрослого дикаря, он усматривает в нем, между прочим, черту x’. Как истолкует он эту черту? В его собственной психике ее нет. В психике детей его племени она имеет другой вид, именно x. Зато в психике взрослых животных европеец прямо может видеть x. Естественно, поэтому, что он определит эту черту как «животную» и, благодаря ее наличности в психологии дикаря, будет считать этого последнего человеком близким к животным по своему развитию. Все это, конечно, применимо и к дикарю, который, усмотрев в европейце черту y’, чуждую его собственной психологии, но наблюдаемую им у животных, истолкует эту черту совершенно так же, как европеец толкует черту x’ в психике дикаря.

Все вышесказанное объясняет нам то непосредственное впечатление, которое получают друг от друга люди, принадлежащие к племенам с максимально отличающимися друг от друга культурами. Каждый из этих людей видит и понимает в другом только то, что у него с ним общее, т. е. только черты врожденной психики, и уже поэтому непременно будет считать психологию наблюдаемого исключительно элементарной. Усматривая в наблюдаемом черты, знакомые ему самому из собственного детства, но позднее утраченные, наблюдатель будет считать наблюдаемого субъекта человеком, остановившимся в своем развитии, человеком хотя и взрослым, но наделенным чертами детской психики. Далее, некоторые черты наблюдаемого покажутся наблюдателю близкими к психологии животных. Что касается до неэлементарных черт наблюдаемого, то, будучи благоприобретенными, и, следовательно, связанными с чуждой для наблюдателя культурой, они останутся совершенно непонятными и будут казаться наблюдателю какими-то странностями, чудачеством. Соединение элементарности, детскости и непонятного чудачества делает человека максимально чуждой культуры каким-то нелепым существом, не то уродливой, не то комической фигурой. Это впечатление совершенно взаимно. При встрече друг с другом двух представителей максимально различных культур оба они кажутся друг другу смешными, уродливыми, словом, «дикими». Мы знаем, что европеец испытывает точно такие чувства при виде «дикаря», но знаем и то, что «дикари» при виде европейца либо пугаются, либо встречают каждое его проявление взрывами гомерического смеха.

Таким образом, представление об элементарности психики дикаря, о ее близости к детской и к животной психологии основано на оптическом обмане. Этот обман сохраняет свою силу не только по отношению к дикарям, т. е. к народам, по своей культуре максимально отличающимся от современных романогерманцев, но и ко всем вообще народам с нероманогерманской культурой. Разница будет только в степени. При наблюдении над представителем «не нашей» культуры мы будем понимать из его благоприобретенных психических черт только такие, которые имеются и у нас, т. е. связаны с элементами культуры, общими ему и нам. Черты благоприобретенные, но основанные на таких сторонах его культуры, которые не находят себе эквивалента в нашей культуре, останутся для нас непонятными. Что же касается до элементов врожденной психики, то они почти все окажутся понятными для нас, причем часть их будет казаться детскими чертами. Благодаря тому, что врожденную психику этого наблюдаемого нами народа мы поймем почти всю целиком, а благоприобретенную — только поскольку культура этого народа похожа на нашу, соотношение врожденной и благоприобретенной стороны его психики будет представляться нам всегда неправильно, с перевесом на стороне врожденной, причем этот перевес будет тем сильнее, чем сильнее культура данного народа отличается от нашей. Естественно поэтому, что психика народа с культурой непохожей на нашу будет нам всегда казаться элементарнее, чем наша собственная[2].

Заметим, кстати, что такая оценка чужой психики наблюдается не только между двумя народами, но и между разными социальными группами одного и того же народа, если социальные различия в этом народе очень сильны и если высшие классы приняли иноземную культуру. Многие русские интеллигенты, врачи, офицеры, сестры милосердия, общаясь с «простым народом», говорят, что это — «взрослые дети». С другой стороны, «простой народ», судя по его сказкам, усматривает в «барине» известное чудачество и черты наивной полудетской психологии.

Несмотря на то что представление европейца о психике дикаря основано на оптическом обмане, оно тем не менее играет самую выдающуюся роль во всех квазинаучных построениях европейской этнологии, антропологии и истории культуры. Главное последствие, которое имело это представление для методологии названных наук, заключалось в том, что оно позволило романо-германским ученым объединить в одну группу самые разнообразные народы земного шара под общим именем «дикарей», «малокультурных» или «первобытных народов»[3]. Мы уже говорили, что под этими названиями надо понимать народы, максимально отличающиеся от современных романогерманцев по своей культуре. Это — единственный общий признак всех этих народов. Признак этот — чисто субъективный и притом отрицательный. Но так как он породил оптический обман и основанную на этом обмане одинаковую оценку психики всех этих народов со стороны европейцев, то эти последние приняли свою оценку за объективный и положительный признак и объединили все народы, одинаково далекие от современных романогерманцев по своей культуре, в одну группу «первобытных». Что таким образом в одну общую группу попали народы, по существу совершенно друг на друга непохожие (например, эскимосы и кафры), с этим европейские ученые не считаются, ибо различия между отдельными «первобытными народами», основанные на особенностях их культур, одинаково отдаленных от романо-германской, европейцу все одинаково чужды и непонятны, а потому и пренебрегаются учеными как маловажные и вторичные признаки. И с этой группой, с этим понятием «первобытные народы», основанным, по существу, на субъективном и отрицательном признаке, европейская наука оперирует, не задумываясь, как с вполне реальной и однородной величиной. Такова сила эгоцентрической психологии в европейской эволюционной науке.

На том же оптическом обмане и на связанной с ним привычке квалифицировать народы по степени их сходства с современными романогерманцами основан еще один аргумент в пользу превосходства романо-германской цивилизации над всеми прочими культурами земного шара. Этот аргумент, который можно назвать «историческим», считается в Европе самым веским, и на него историки культуры особенно охотно ссылаются. Сущность его состоит в том, что предки современных европейцев первоначально тоже были дикарями и что, таким образом, современные дикари стоят до сих пор на той ступени развития, через которую европейцы давно уже прошли. Аргумент этот подтверждают археологическими находками и свидетельствами древних историков, показывающих, что быт отдаленных предков современных романо-германских народов отличался всеми типичными чертами быта современных дикарей.

Призрачность этого аргумента становится очевидной, лишь только мы вспомним искусственность самого понятия «дикари» или «первобытные народы», понятия, объединяющего самые различные племена земного шара по одному лишь признаку их максимального отличия от современных романогерманцев.

Как всякая культура, европейская культура изменялась непрерывно и пришла к современному своему состоянию лишь постепенно, в результате долгой эволюции. В каждую историческую эпоху эта культура была несколько иной. Естественно при этом, что в эпохи более близкие к современности и культура европейцев была ближе к современному своему состоянию, чем в эпохи более отдаленные. В самые отдаленные эпохи культура народов Европы отличалась от современной цивилизации сильнее всего; в эти эпохи культура предков европейцев представляла максимальное отличие от современности. Но все культуры, максимально отличающиеся от современной европейской цивилизации, неизменно относятся европейскими учеными в общую группу «первобытных». Естественно поэтому, что и культура отдаленных предков современных романогерманцев должна попасть в ту же рубрику. Никакого положительного вывода из этого сделать нельзя. Ибо, ввиду отрицательности понятия «первобытная культура», тот факт, что эпитет «первобытная» прилагается европейскими учеными как к культуре древнейших предков романогерманцев, так и к культуре современных эскимосов и кафров, еще не свидетельствует о том, чтобы все эти культуры были тождественны между собой, а лишь о том, что все они одинаково не похожи на современную европейскую цивилизацию.

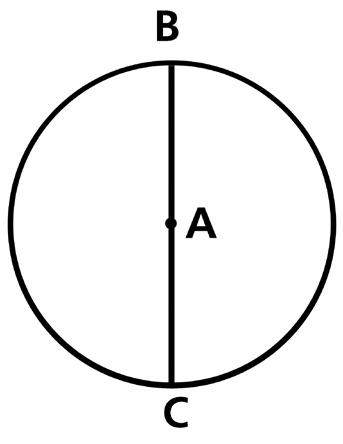

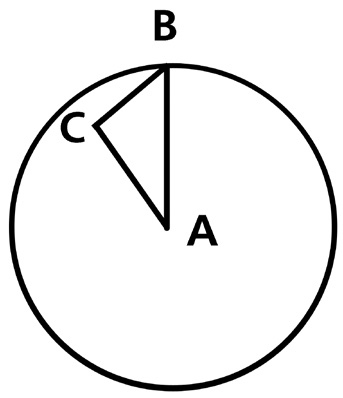

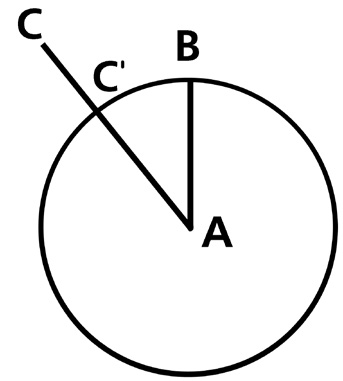

Здесь мы считаем уместным коснуться еще одной подробности в учении европейской науки о дикарях, подробности, стоящей в теснейшей связи с только что разобранным «историческим аргументом». Именно в тех — в общем, сравнительно редких — случаях, когда европейцам удается проникнуть в историю какого-нибудь современного «дикого» племени, неизменно оказывается, что культура этого племени в течение своей истории либо совсем не изменялась, либо «пошла назад», в каковом случае современные дикари представляют из себя результат регресса, постепенного одичания народа, стоявшего некогда на «более высокой ступени развития». Это обстоятельство зависит опять-таки все от того же оптического обмана и от эгоцентрических предрассудков. Всего лучше происхождение этого взгляда на историю дикарей можно изобразить графически. Представим себе круг, в центре которого (в точке А) стоит современная европейская культура. Радиус этого круга изображает максимальное отличие от современных романогерманцев: таким образом, культура всякого современного «дикого» племени может быть изображена точкой В на окружности круга. Но в эту точку культура дикаря попала сейчас. Раньше культура эта имела другой вид, и поэтому более ранняя историческая форма этой культуры должна быть изображена точной С, не совпадающей с В. Где может лежать эта точка?

Возможны три случая.

Во-первых, С может лежать на каком-нибудь другом месте окружности того же круга.

В этом случае, согласно положению, расстояние АС будет равно АВ. Другими словами, окажется, что культура данного «дикаря» в предшествующую историческую эпоху отличалась от современной европейской культуры максимально. А так как все максимально отличные от европейской цивилизации культуры европейская наука валит в одну кучу «первобытных», то европейский ученый в данном случае не уловит никакого прогресса, а признает неподвижность, застой, как бы ни велика была дуга СВ, изображающая путь, пройденный культурой данного «дикаря» в эту историческую эпоху.

Второй случай: С лежит внутри круга. В этом случае расстояние АС окажется меньше расстояния АВ, другими словами, движение культуры у дикаря шло, удаляясь по отношению к точке, изображающей современную культуру европейцев. Ясно, что европейский ученый, считающий свою цивилизацию верхом достигнутого на земле совершенства, может назвать такое движение только «регрессом», «упадком», «одичанием».

Наконец, третий случай: С лежит за пределами круга. Здесь расстояние АС оказывается больше радиуса АВ, т. е. больше максимального расстояния от культуры современных романогерманцев. Но величины большие, чем максимальные, человеческому уму и ощущениям не доступны. Кругозор европейца, стоящего в точке А нашего чертежа, ограничен окружностью нашего круга, и все, что стоит вне этого круга, им уже не различается. Поэтому европейцу естественно придется проектировать точку С на окружность в виде С’, и третий случай сведется к первому — к представлению о неподвижности или застою.

Таким же образом, как историю дикарей, расценивает европеец и истории других народов, культура коих более или менее отличается от современной романо-германской. Строго говоря, настоящий «прогресс» наблюдается только в истории самих романогерманцев, ибо в ней естественно имеет место постоянное постепенное приближение к современному состоянию [романо-германской] культуры, произвольно объявленному верхом совершенства. Что касается до истории нероманогерманских народов, то, если она не кончается заимствованием европейской культуры, все последние, ближайшие к нашим дням этапы этой истории, согласно всему вышесказанному, неизбежно должны рассматриваться европейскими учеными как эпоха застоя или упадка. Только когда такой нероманогерманский народ отказывается от своей национальной культуры и предается слепому подражанию европейцам, романо-германские ученые с удовольствием отмечают, что этот народ «вступил на путь общечеловеческого прогресса».

Итак, «исторический аргумент», самый веский и убедительный в глазах европейцев, на поверку оказался столь же малодоказательным, как и все прочие аргументы в пользу превосходства романогерманцев над дикарями. Многим может показаться, что мы занимаемся софистикой и жонглируем общими понятиями. Многие скажут, что, несмотря на всю логичность наших рассуждений, превосходство европейца над дикарем все же остается несомненной, объективной и самоочевидной истиной, которую именно поэтому нельзя доказывать: аксиомы не доказуемы, как не доказуемы и факты нашего непосредственного восприятия, например тот факт, что бумага, на которой я пишу, бела. Однако очевидность только тогда не требует доказательств, когда она объективна. Субъективно для меня может быть вполне очевидно, что я во всех отношениях лучше и умнее моего знакомого N, но, так как ни для самого N, ни для многих других наших общих с ним знакомых этот факт не очевиден, я не могу считать его объективным. А между тем вопрос о превосходстве европейца над дикарями носит именно такой характер: не забудем, что разрешать его хотят сами же европейцы, романогерманцы, или люди, хотя и не принадлежащие к их расе, но загипнотизированные их престижем, находящиеся под полным их влиянием. Если для этих судей превосходство романогерманцев очевидно, то очевидность эта не объективна, а субъективна и потому требует еще объективных доказательств. А таких доказательств нет: предшествующее изложение достаточно ясно показало это.

Нам говорят: сопоставьте умственный багаж культурного европейца с умственным багажом какого-нибудь бушмена, ботокуда или веддаса — разве превосходство первого над вторым не очевидно? Однако мы утверждаем, что очевидность тут только субъективная. Лишь только мы дадим себе труд добросовестно и без предубеждения вникнуть в дело, очевидность пропадает. Дикарь — хороший дикарь-охотник, обладающий всеми качествами, которые ценит в человеке его племя (а только такой дикарь и может быть сравниваем с настоящим культурным европейцем) — хранит в своем уме огромный запас всевозможных познаний и сведений. Он в совершенстве изучил жизнь окружающей его природы, знает все привычки животных, такие тонкости в их быте, которые ускользают от пытливого взора самого внимательного европейского натуралиста. Все эти познания хранятся в уме дикаря далеко не в хаотическом беспорядке. Они систематизированы, правда, не по тем рубрикам, по которым расположил бы их европейский ученый, но по другим, наиболее удобным для практических целей охотничьего быта. Кроме этих практически-научных познаний, ум дикаря вмещает в себе зачастую довольно сложную мифологию его племени, кодекс его морали, правила и предписания этикета, иногда тоже весьма сложного, наконец, более или менее значительный запас произведений изустной литературы своего народа. Словом, голова дикаря «набита» основательно, несмотря на то что материал, ее «набивающий», совершенно иной, чем тот, который наполняет голову европейца. А вследствие этой разнородности материала умственной жизни дикаря и европейца их умственные багажи следует признать несравнимыми и несоизмеримыми между собою, почему вопрос о превосходстве одного над другим надо считать неразрешимым.

Указывают на то, что европейская культура во многих отношениях сложнее культуры дикаря. Однако такое соотношение обеих культур наблюдается далеко не во всех их сторонах. Культурные европейцы гордятся изысканностью своих манер, тонкостью своей вежливости. Но не подлежит сомнению, что правила этикета и условности общежития у многих дикарей гораздо сложнее и более детально разработаны, чем у европейцев, не говоря уже о том, что этому кодексу хорошего тона подчиняются все члены «дикого» племени без исключения, тогда как у европейцев хороший тон является уделом только высших классов. В заботе о наружности «дикари» часто проявляют гораздо больше сложности, чем многие европейцы: вспомним сложные приемы татуировки австралийцев и полинезийцев или сложнейшие прически африканских красавиц. Если все эти осложнения можно отнести на долю нецелесообразного чудачества, то есть в жизни некоторых дикарей и некоторые несомненно целесообразные институты, гораздо более сложные, чем соответствующие им европейские. Возьмем, например, отношение к половой жизни, к семейному и брачному праву. Как элементарно разрешен этот вопрос в романо-германской цивилизации, где моногамная семья существует официально, покровительствуемая законом, а рядом с нею уживается разнузданная половая свобода, которую общество и государство теоретически осуждают, но практически допускают. Сравните с этим детально продуманный институт групповых браков у австралийцев, где половая жизнь поставлена в строжайшие рамки и при отсутствии индивидуального брака тем не менее приняты меры как для обеспечения детей, так и для недопущения кровосмешений.

Вообще говоря, большая или меньшая сложность ничего не говорит о степени совершенства культуры. Эволюция так же часто идет в сторону упрощения, как и в сторону усложнения. Поэтому степень сложности никак не может служить мерилом прогресса. Европейцы прекрасно понимают это и применяют это мерило только тогда, когда оно удобно для их целей самовосхваления. В тех случаях, когда другая культура, например та же культура дикарей, в каком-нибудь отношении оказывается сложнее европейской, европейцы не только не считают эту большую сложность мерилом прогресса, но даже наоборот объявляют, что в данном случае усложнение есть признак «первобытности». Так толкует европейская наука все вышеупомянутые случаи: сложный этикет дикарей, их забота о сложном украшении тела, даже хитроумная система австралийского группового брака — все это оказывается проявлением низкой степени культуры. Заметим, что при этом европейцы совершенно не считаются уже и со своим излюбленным «историческим аргументом», разобранным выше: в праистории галлов и германцев (да и самих римлян) никогда не было момента, когда все упомянутые, якобы первобытные стороны жизни «дикарей» нашли бы себе проявление. О тщательном украшении тела, о татуировке или о фантастически сложных прическах отдельные предки романогерманцев не имели никакого понятия, вежливость и «манеры» были у них в гораздо большем пренебрежении, чем у современных немцев и американцев, а семья спокон веков строилась по одному и тому же образцу. Европейцы не считаются с историческим аргументом и в целом ряде других случаев, в которых его логическое применение говорило бы не в пользу европейской цивилизации. Многое из того, что в современной Европе считается последним криком цивилизации или вершиной еще не достигнутого прогресса, встречается у дикарей, но тогда объявляется признаком крайней первобытности. Футуристические картинки, нарисованные европейцами, считаются признаком высокого утончения эстетического вкуса, но совершенно подобные им произведения «дикарей» — наивными попытками, первыми пробуждениями первобытного искусства. Социализм, коммунизм, анархизм — все это «светлые идеалы грядущего высшего прогресса», но только лишь тогда, когда их проповедует современный европеец. Когда же эти «идеалы» оказываются осуществленными в быте дикарей, они сейчас же обозначаются как проявление первобытной дикости.

Объективных доказательств превосходства европейца над дикарями нет и не может быть, потому что при сравнении разных культур между собою европейцы знают лишь одно мерило: что похоже на нас — лучше и совершеннее всего, что на нас не похоже.

Но если так, если европейцы не совершеннее дикарей, то та эволюционная лестница, о которой мы говорили в начале этой главы, должна обрушиться. Если вершина ее не выше ее основания, то, очевидно, она не выше и других ступеней, находящихся между нею и ее основанием. Вместо лестницы мы получаем горизонтальную плоскость. Вместо принципа градации народов и культур по степеням совершенства — новый принцип равноценности и качественной несоизмеримости всех культур и народов земного шара. Момент оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих — низшими — произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо. Только вполне преодолев этот глубоко вкоренившийся эгоцентрический предрассудок и изгнав его последствия из самих методов и выводов, до сих пор строившихся на нем, европейские эволюционные науки, в частности этнология, антропология и история культуры, станут настоящими научными дисциплинами. До тех пор они являются в лучшем случае средством морочить людей и оправдывать перед глазами романогерманцев и их приспешников империалистическую колониальную политику и вандалистическое культуртрегерство «великих держав» Европы и Америки.

Итак, на первый из поставленных выше вопросов, на вопрос: «можно ли объективно доказать, что культура современных романогерманцев совершеннее всех прочих культур, ныне существующих или когда-либо существовавших на земле?» — приходится ответить отрицательно.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК