Немцы и австрийцы

Немцы и австрийцы

Немцы, еще немцы и еще немцы.

К. Д. Бальмонт.

Любовь и ненависть.

На девятый день войны русские войска еще только готовились вступить в бой на западной границе, а в Москве уже появилось сразу несколько тысяч военнопленных. Свиты Его Императорского Величества генерал-майор Адрианов одним росчерком пера взял в плен проживавших в Москве немцев и австрийцев. Деваться им было некуда, поскольку Обязательное постановление градоначальника, основанное на законах Российской империи, не подлежало иному толкованию:

«Все без исключения проживающие в пределах Московского градоначальничества германские и австрийские подданные мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет считаются военнопленными, ввиду чего они должны явиться к уездному воинскому начальнику в Крутицкие казармы 30 сего июля, в 10 часов утра, со всеми документами о личности и об отношении к отбыванию воинской повинности.

Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или нарушении сего обязательного постановления, подвергаются в административном порядке заключению в тюрьме или крепости на 3 месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу до 3 тысяч рублей.

Настоящее обязательное постановление не распространяется на австрийских подданных чехов и славян и на германских подданных эльзас-лотарингцев, получивших надлежащие удостоверения от французского консула».

Интересно, что среди московских немцев нашлось только два человека, почему-то решивших пренебречь распоряжением главноначальствующего. Иоганну Катту и Фридриху Богнеру, легкомысленно опоздавшим с явкой к воинскому начальнику, пришлось на три месяца отправиться в тюрьму.

Всего же, согласно данным московской полиции, к началу войны в Москве проживало примерно 7500 подданных Германии и Австро-Венгрии. Значительная часть из них не попадала под действие Обязательного постановления от 28 июля по причине возраста или этнической принадлежности (славяне, итальянцы, эльзас-лотарингцы). По распоряжению МВД в число военнопленных не включали больных, а также лиц, чью лояльность могли подтвердить местные власти. Понятно, что в категорию военнообязанных не входили женщины.

По сообщениям газет, к концу августа «в прекрасных просторных помещениях» Крутицких казарм собралось три тысячи немцев и австрийцев, проживавших в Москве. Еще две тысячи их соотечественников прибыли из других мест. В репортажах из Крутиц журналисты утверждали, что подданные Вильгельма и Франца-Иосифа ни в чем не испытывали нужды: получали казенную пищу и родные навещали их без всяких препятствий. Да и томиться им было недолго – власти планировали начать высылку военнопленных на жительство в северные губернии в первых числах сентября.

Следом за военнопленными должны были последовать члены их семей. Можно себе представить, каким кошмаром представлялась им перспектива оказаться вместо привычных комфортных условий столичного города в никому не ведомой глуши. В последней надежде получить хоть какой-нибудь документ, позволявший задержаться в Москве, родственники высылаемых немцев и австрийцев устремлялись в американское консульство.

Крутицкие казармы

После разрыва дипломатических отношений с Россией представлять интересы граждан Германии и Австро-Венгрии взяла на себя консульская служба США. О том, что творилось в те дни в американском консульстве, рассказала газета «Утро России»:

«В тихом обычно Архангельском переулке у Чистых прудов, где в большом белом доме, осененном звездным флагом С[еверо] – А[мериканских] Соединенных Штатов, приютилось американское консульство, царит необычайное оживление.

С раннего утра у подъезда консульства толчея ужасная.

Подъезжают автомобили, извозчики, непрерывным натиском струятся пешие.

Звучит иностранная речь – немецкая, польская, чешская. Немецкая преобладает.

Вся эта толпа – на две трети состоящая из женщин – вливается в маленькие тесные комнатки консульства, заполняет их густой, плотной массой.

Более или менее свободно только в кабинете самого консула, хотя и сюда проникают некоторые наиболее энергичные из толпы и донимают просьбами консула и его помощников.

– Мы, в сущности, бессильны, – говорят служащие консульства. – Посудите сами – что мы можем сделать?.. Все, кого вы здесь видите, – жены, сестры и дети германских и австрийских подданных, задержанных в Крутицких казармах в качестве военнопленных. Семьям их предстоит высылка в северные губернии – завтра последний срок.

Единственное, чем мы, взявшие на себя защиту интересов германских и австрийских подданных в России, можем помочь им, – это выдачей удостоверений тем, кто по национальности своей – не немец или австриец, а поляк, чех, русин, словом – славянин. Этих, вероятно, оставят, а остальных, конечно, вышлют.

К счастью, нуждающихся в этой толпе не много – процентов десять, не больше. Это семьи ремесленников, рабочих. Положение их тяжелое… Германское и австрийское консульства, ликвидируя свою деятельность в Москве, передали нам только списки… Каких-нибудь средств на удовлетворение нужды этих людей они нам не оставили…

У дверей консульского кабинета давка. Взволнованные, наплаканные глаза женщин, угрюмые лица мужчин.

На улице толпа русских зрителей.

Ни одной насмешки, ни одного бранного слова.

Отношение удивительно спокойное, сдержанное, даже больше – сочувственное…

– Что они, что ли, враги наши? – слышится в толпе. – Все ихний Вильгельм проклятый мутит, а они вот страдай…

– Господи-Господи, спаси ты прегрешения наши! – шепчут бабы, смахивая набегающие слезы…»

Из-за огромного наплыва австрийцев и немцев в американском консульстве пришлось открыть специальный отдел, набрав в него служащих, свободно владевших немецким языком. И после высылки военнопленных американским дипломатам хватало работы. К ним продолжали обращаться австрийские и германские подданные, имевшие проблемы с паспортами. Через консульство они получали от российских властей разрешение на выезд на родину – кружным путем: через Финляндию, Швецию и Данию, а также средства на дорогу, которые поступали из немецких благотворительных организаций.

С наступлением холодов консульские работники взвалили на себя и обязанность по снабжению военнопленных теплой одеждой. Работа эта осложнялась тем, что подопечные дипломатов оказались размещены на обширной территории, начиная от центральных губерний России и заканчивая Уралом и Поволжьем.

В начале ноября 1914 года прошла вторая волна высылки военнопленных. На этот раз их не собирали в одном месте, а просто вручали повестки с предписанием выехать на Север. В газетах сообщалось, что среди этих переселенцев были бывшие «постояльцы» Крутицких казарм, избежавшие высылки в сентябре. Как правило, им удавалось задержаться в Москве, подав прошение о переходе в российское подданство, но, видимо, по каким-то причинам им было отказано.

В исследовании В. Деннингхауса «Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494–1941)» приводятся такие цифры: из двух тысяч немцев и австрийцев, подлежавших высылке, к декабрю 1914 года Москву покинули 1413 человек.

Решением Совета министров от 3 декабря 1914 г. разрешалось оставить на прежнем месте жительства германских и австрийских подданных, родившихся в России и проживших в ней свыше 25 лет либо такой же срок занимавшихся педагогической деятельностью или иным личным трудом. Не подлежали высылке ближайшие родственники военнослужащих армии и флота[42], а также те, кто до начала войны заявил о желании перейти в российское гражданство и их просьбы находились в стадии рассмотрения.

Интересное замечание о высылке немцев записал в дневник в январе 1915 года Н. М. Щапов: «Из Москвы немцев уже выслали, но при высоких связях одни из них живут благополучно в своих квартирах, а другие хоть и под арестом, но в Москве: якобы их документы затерялись».

Чтобы не обременять высылаемых военнопленных лишним имуществом, городские власти конфисковали у них лошадей, повозки и упряжь. Для продажи этого имущества, предварительно оцененного в 13 тысяч рублей, были устроены четыре аукциона. Однако уже на первом из них, прошедшем при Сретенской части, вырученная сумма превзошла все ожидания. Московский репортер, побывавший на месте события, оставил описание увиденного:

«Во дворе Сретенского полицейского дома тысячная толпа снует около выставленных на продажу лошадей, повозок, саней и всякого рода упряжи. Как гласит объявление, это – предметы, реквизированные у австрийских и германских подданных. Ввиду негодности для военных нужд они распродаются с торга.

Мелькают котелки, барышнические блинообразные картузы, вязаные платки… Есть даже несколько страусовых перьев – породы экзотической и неожиданной.

Мальчишки, как галчата, облепили всю крышу соседнего дома и оттуда подают время от времени довольно решительные реплики.

Целая вереница экипажей еще задолго до торгов протянулась от Сретенской части почти к Петровскому бульвару.

К одной из колясок привязана, видимо, только что купленная лошадь.

Старичок-кучер любовно обтирает ее лоснящуюся шерсть тряпкой.

– Сколько отдали?

– Триста рублей, барин… Так что лошадка немецкая, а кровь в ей очинно даже хорошая. Семи годков только…

– Так… так…

Во дворе шум, гам, остроты, смех. Теснота невообразимая.

Барышники “режутся” не на жизнь, а на смерть…

– 120…

– 123…

– 125…

– 126…

– Раз, два, три… 126, продана…

– Пони “Нелли” – лошадь из цирка. Рост – 1 аршин 11 вершков. Цена 50 рублей! – кричит пристав.

– Господин, ваше благородие, – доносится голос, – дозвольте… прикажите лошадь кверху поднять, а то не видно…

Раскатистый смех проносится по толпе.

Многие из торгующихся “для удобства обозрения” забрались на передки продаваемых экипажей.

Городовой гонит:

– С сиденья, покорно прошу, слезть!..

Слезают нельзя сказать чтобы охотно. Бурчат:

– Ч-черт! Жалко тебе немецкой оглоблины?

– Никак не возможно… Казенное имущество, – разводит руками…

– 147…

– 148…

– 200…

– Ваше благородие, лошадь как есть брыкается. Венгерская, должно быть…

Смех.

– Ку-пил, – цедит скептически чей-то осипший голос, – та-ра-тай-ка! Как я посмотрю, в ней, должно быть, Вильгельм во Францию ездил, да не доехал… Тоже сто рублей!.. Господи!.. Сто рублей?!. Ох-хо-хо!.. Грехи наши тяжкие…»

Выгодный обмен товаров. Карикатура

Не менее успешными были и три прошедших позже аукциона. В конечном итоге распродажа лошадей и экипажей принесла казне свыше 32 тысяч рублей.

Практически все австрийцы и немцы, чье имущество было реквизировано, расстались с ним безропотно. В газетах промелькнуло сообщение лишь об одном случае неповиновения – некий А. И. Лоок оказался на скамье подсудимых «за сокрытие при мобилизации двух лошадей». На суде немец объяснил, что одна из лошадей была доверена ему знакомым, выехавшим за границу, и он не счел себя вправе распоряжаться чужой собственностью.

Вторую лошадь, его собственную, Лоок оставил в конюшне, действуя строго по закону. Согласно Конвенции о торговле и мореплавании, заключенной между Россией и Германией, конское поголовье, принадлежавшее гражданам этих государств, не подлежало мобилизации. Действие Конвенции было прекращено царским указом от 28 июля 1914 года, тогда как мобилизация началась 17 июля. Как только вышло распоряжение верховной власти, Лоок отдал лошадь. По последнему эпизоду суд признал правоту Лоока, а вот за лошадь приятеля ему не удалось избежать наказания. Три месяца тюрьмы или 500 рублей штрафа – таков был предложенный ему выбор.

Из-за странной нерасторопности московские власти только на третьем месяце войны обязали немцев и австрийцев сдать все огнестрельное оружие, разрешения на него, а также патроны. Соответствующее постановление было подписано генералом Адриановым 12 октября 1914 года. За неподчинение нарушителям грозило стандартное наказание – штраф в три тысячи рублей или трехмесячный арест.

Параллельно с переходом движимого имущества австрийских и германских подданных в руки новых хозяев владельцы некоторых объектов московской недвижимости спешили избавить свою собственность от любого намека на принадлежность к «немцам». В спешном порядке менялись вывески на некоторых заведениях. Уже 1 августа швейцарский гражданин К. И. Клаузен объявил москвичам: «…я […] – владелец ресторана-гостиницы “Берлин”, проживая в Москве и владея фирмой 35 лет, в настоящее время СЧИТАЮ своим ДОЛГОМ переименовать вышеозначенную фирму в ресторан и гостиницу “ПАРИЖ – АНГЛИЯ”». Вероятно, такое странное название должно было увековечить союз России со странами Антанты.

На следующий день из перечня развлекательных заведений исчез «Немецкий клуб», просуществовавший с 1819 года. Вместо него появился «Московский Славянский клуб», члены которого, кроме переименования, дружно проголосовали за исключение из своих рядов всех австрийских и германских подданных.

Зато Немецкая улица, несмотря на требования ультрапатриотов, сохранила свое историческое название. На заседании Московской городской думы 19 августа 1914 года было оглашено письмо обывателей, требовавших избавить их от позора, связанного с проживанием на «германской» улице[43]. Гласный Н. А. Шамин тут же предложил новый топоним – «Пушкинская». Это была его давнишняя мечта – увековечить на карте города место рождения великого русского поэта. Однако городская дума не стала спешить с переименованием. Большинство гласных прислушалось к мнению В. В. Пржевальского и И. С. Кузнецова: «немцами» называли всех иностранцев, селившихся в XVII веке в той местности, и к нынешним германцам они не имеют никакого отношения.

Не повлияло на гласных и обращение Комиссии исторических надписей при Военно-историческом обществе, в котором предлагалось переименовать Немецкую улицу в «Иноземскую».

К смене немецких вывесок. Карикатура

Второй раз это название прозвучало в выступлении гласного Н. Л. Казецкого. На заседании городской думы 28 октября, когда снова всплыл вопрос о Немецкой улице, он предложил написать на табличках два наименования улицы: «Немецкая» и «Иноземская». Пусть, мол, жители сами подписывают почтовую корреспонденцию приемлемым для них адресом. Но и на этот раз сторонники переименования потерпели поражение. Решением большинства гласных «во имя памяти Петра Первого и его учителей немцев-голландцев», живших в слободе Кукуй, превратившейся со временем в Немецкую улицу, было сохранено историческое название.

«Немец, убирайся на Кукуй!» – кричали жители средневековой Москвы, не желавшие оскверниться общением с иностранцем. В 1914 году это выражение уже было основательно забыто, но выходцам из германских земель, в одночасье ставшим чем-то вроде прокаженных, от этого не становилось легче. Фридрих Штайнман, испытавший на себе гонения военного времени, писал в мемуарах:

«В одно мгновение изменилось положение немцев России, обитателей русских городов, торговцев, ремесленников, литераторов, гордых культурными достижениями своими и своих отцов, не особенно любимых русскими, но все-таки уважаемых. В одну ночь они превратились в гонимые парии, людей низшей расы, опасных врагов государства, с которыми обращались с ненавистью и недоверием. Немецкое имя, прежде столь гордо звучавшее, стало ругательным выражением. Многие добрые друзья и знакомые среди русских прервали с нами всякое общение, избегали наших визитов и приглашений к себе в гости и даже не отвечали на приветствие при встрече на улице…»[44]

Следует отметить, что в начале XX века среди иностранных колоний в Москве немецкая была самой многочисленной – свыше 20 тысяч человек[45]. Немалую часть московских немцев составляли подданные России, принадлежавшие к Православной церкви. Например, до 1905 года, по законам Российской империи, детей, рожденных в смешанных браках, в обязательном порядке крестили в православие. Многие из предпринимателей немецкого происхождения настолько срослись с Россией, что стали неотъемлемой частью ее истории. Так, заслуги барона А. Л. Кнопа в становлении русской текстильной промышленности отразились даже в фольклоре. «Что ни церковь – то поп, что ни фабрика – то Кноп» – ходила в свое время такая поговорка.

Если же рассматривать сосуществование немцев и русских на бытовом уровне, то все точки соприкосновения не поддаются подсчету. Как и то, сколько детей в российских семьях было воспитано немками-боннами. В каждой московской аптеке говорили по-немецки. Заслуженной славой лучших заведений города пользовались рестораны и гостиницы «Альпийская роза», «Савой», «Билло», «Вельде». Как теперь ни удивительно, но традицию под Новый год ставить и украшать в домах елки москвичи переняли именно от немцев.

С момента объявления войны московские немцы сразу же превратились в объект неприязни, а со временем и открытой ненависти.

Первым отчетливым проявлением германофобии стало изгнание австрийцев и немцев, по примеру Славянского клуба, из различных общественных организаций. Купеческий клуб, Архитектурное и Фотографическое общества, Кружок правильной охоты, Общество взаимопомощи оркестровых музыкантов, Вспомогательное общество коммивояжеров, любители аквариума и комнатных растений – дня не проходило, чтобы то или иное сообщество не объявило об исключении из своих рядов подданных вражеских государств.

В Литературно-художественном кружке заявление о необходимости избавления от немцев подписали И. Л. Толстой, А. А. Бахрушин, А. И. Южин и другие видные русские интеллигенты, но единства по этому вопросу не было. Нашлись люди, возражавшие против позорной акции, и руководство Кружка, стремясь избежать скандала, предложило кандидатам на отчисление самим подать в отставку.

Бурно прошло «очистительное» заседание Общества любителей охоты: «немецкая» группировка вместо «исключения» настаивала на принятии формулировки «временное устранение» (до окончания войны). Тем не менее «русаки» победили – немцев однозначно исключили, оговорив, что прием заново возможен только с санкции общего собрания. Не удержались в составе правления А. А. Гезе и П. В. Бухгольц. Вместо них руководителями охотников были избраны И. Е. Смирнов и Г. И. ГогольЯновский.

В конце октября 1914 года изгнание граждан враждебных России государств из общественных организаций получило официальный статус. Главноначальствующий над Москвой издал распоряжение, согласно которому руководство всех общественных союзов должно было не только провести чистку своих рядов, но и представить властям соответствующий отчет. На этот раз, кроме немцев и австрийцев, изгнанию подлежали турецкоподданные[46].

Последнее газетное сообщение под рубрикой «Исключение германских и австрийских подданных» датируется восьмым февраля 1915 годом. В нем сообщалось, что Общество любителей российской словесности провело заседание на заданную властями тему, но кандидатов на изгнание среди своих членов не обнаружило. Как выяснилось при разбирательстве, единственный немец, числившийся в списках, успел к тому моменту умереть.

Впрочем, обиды изгнанных из клубов и кружков собратьев по увлечениям – фотографов, аквариумистов, охотников и прочих господ – меркли на фоне страданий, которые пришлось испытать детям подданных Австро-Венгрии и Германии. Всех их поголовно исключали из средних и высших учебных заведений. В некоторых гимназиях отчисленных немцев считали десятками, в мужском училище при лютеранской церкви Петра и Павла не смогла продолжить образование сразу треть учеников (в литературе встречается и другая цифра – четвертая часть).

ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

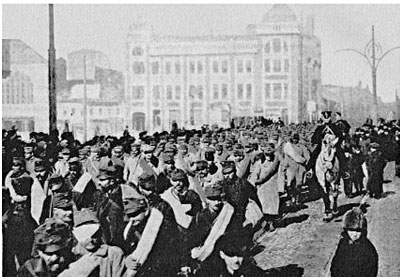

Пленных немцев ведут в Крутицкие казармы

Около сотни московских студентов – австрийцев и немцев – были лишены возможности продолжить образование. Десятка два из них, видимо самые упорные, окончательно были «выдавлены» из московских вузов в октябре: им просто не выдали разрешения на посещение занятий. Их соплеменники – абитуриенты 1914 года – без всяких объяснений получили обратно свои прошения о приеме на учебу. Даже студенты Духовной академии обратились к властям с требованием исключить представителей «вражьего стана», а освободившиеся стипендии передать русским.

Несладко пришлось и немцам-педагогам. Например, в упомянутом Петропавловском училище их было семь. Двое предпочли остаться в Германии, трое (директор училища Пакк и две учительницы) перешли в русское подданство, а вот преподаватели Нире и Зюсенгут были задержаны полицией и высланы из Москвы. Арест последнего, статского советника О. Ю. Зюсенгута, вызвал особенно много толков. Он прожил в России 30 лет и был уже стариком, но у него почему-то отобрали всю переписку, а само следствие велось в строжайшей тайне.

В сложной ситуации оказались германские подданные – служащие Городской управы. На запрос гласного А. С. Шмакова (известного борца с засильем инородцев) Управа ответила, что среди ее работников насчитывается всего 17 «немцев», которые давно обрусели и лишь формально числятся иностранными подданными. Подавляющее большинство из них составляют женщины-славянки. Исходя из этого, Управа сочла возможным их всех оставить на службе.

Какими разумными ни представлялись доводы Городской управы, услышаны они были далеко не всеми. Или же вопрос о немцах просто послужил кому-то удобным поводом для сведения партийных счетов. Так или иначе, но на страницах «Утра России» появилась гневная отповедь Георгия Ландау, отразившая настроение немалой части московского общества:

«И вот, когда в России, в Польше, в Москве нужда растет с каждым днем, а в Московской городской управе даже не принимаются прошения о занятиях, среди городских деятелей находятся умники, ратующие за оставление на городской службе германских подданных.

Господину Астрову кажется, что он выбрал самый удачный момент для проповеди широкой гуманности всепрощения и любви к ближнему. Высоко над толпой стоит г. Астров, и нет для него ни эллина, ни иудея. Велика кроткость его, и неисчерпаем источник милосердия.

И посрамленный величием его духа, отступает, терзаясь, немец. И уже счастливо, хотя и сквозь слезы, улыбаются, возвращаясь с не принятыми прошениями русские.

– Господа, – говорят защитники немецких подданных. – Ну за что же их увольнять? Люди чуть не всю жизнь прожили в России, частью даже православные и, наконец (чего же еще хотите от них?!), когда объявили войну, подали прошение о принятии их в русское подданство.

Защитникам почему-то кажется, что столь долговременное пребывание немецких подданных в России есть обстоятельство, говорящее в их пользу. Как раз напротив.

Это доказывает только то, что у этих людей не было настолько уважения к приютившей их нации, что они в течение всей жизни даже не удосужились совершить несколько простых формальностей для перехода в новое подданство.

Это – во-первых.

Во-вторых, у этих людей всегда было достаточно здравого, практического смысла, чтобы понимать, что иностранным и в особенности немецким подданным жилось в России лучше, чем русским.

Объявление войны должно было означать наступление другого порядка вещей – вот и все. И можно быть смело уверенным, что количество прошений о переходе немцев в русское подданство с датой конца июля очень значительно.

Ясно, что удовлетворение таких прошений стояло в полной противоположности с интересами русских и России.

Поэтому решение Городской Думы о недопустимости на городской службе подданных воюющих с нами государств, за исключением славян и лиц, подавших прошения о переходе в русское подданство до начала военных действий, следует принять с очень большим удовлетворением. Последнее тем более законно, что вопрос был решен громадным большинством голосов».

Понятно, что обстановка для московских немцев была не слишком комфортной, но нельзя сказать, что все они, подобно напуганным мышам, сидели, забившись в норы. Некоторые дамы и господа вели себя довольно дерзко по отношению к окружавшим их русским. Так, по сообщениям газет, во время сбора средств в помощь жертвам войны рабочий Московского металлического завода Иоганн Клистнис «позволил себе неприличный хулиганский поступок». А Пауль Кихерер и Вильгельм Вальтер, проходя на Тверской мимо офицера, громко сказали: «О, эти русские свиньи». Все они постановлением главноначальствующего были отправлены под арест на три месяца.

Но, пожалуй, самым удивительным был случай, произошедший в трамвае маршрута номер шесть. По описанию репортера «Утра России», конфликт начался с того, что некая дама «громко и с вызывающим видом» разговаривала по-немецки с соседкой. Стоявший рядом с ними студент заметил, что бестактно по нынешним временам терзать слух окружающих немецкой речью. В ответ дама обрушилась с бранью на «мальчишку», посмевшего сделать ей замечание. Затем, видимо войдя в раж, немка крикнула: «Посмотрим еще! Может быть, через месяц наши будут в Москве!» – и попыталась ударить зонтиком ошеломленного студента. Впрочем, тот не растерялся и встретил злобную фурию пощечиной. Финалом трамвайной драмы стало составление протокола в полицейском участке.

Также не обошлось без вмешательства полиции при инциденте, случившемся возле кондитерского магазина «Эйнем» на Петровке. А началось все с того, что две дамы, собиравшиеся войти в торговое заведение, были остановлены каким-то господином. Он принялся их убеждать, что во время войны покупать что-либо у немцев непатриотично. Женщины согласились с оратором и не стали заходить в магазин. В этот момент на улицу выскочил швейцар и накинулся на агитатора-патриота, угрожая полицией и протоколом. Возникший скандал действительно пришлось улаживать блюстителям порядка.

Немецкое засилье. Карикатуры из журнала «Заря»

По всей видимости, происшествия такого рода были не единичными и сильно вредили торговле. Стараясь спасти положение, правление «Поставщиков Двора Его Императорского Величества Товарищества паровой фабрики шоколада, конфект и чайных печений „Эйнем“ в Москве» опубликовало в газетах 31 августа 1914 года специальное обращение:

«Каждое торговое дело, заслужившее репутацию солидного и добросовестного предприятия, вызывает у многих зависть и заставляет прибегать подчас к неразумным выходкам, к поступкам некрасивым и непорядочным.

В текущие дни священной борьбы России с надменным врагом некоторые лица, по неведомым, быть может, даже корыстным целям, воспользовавшись нерусской фамилией главы нашей фирмы, стали распускать в Москве столь же чудовищные, сколь же и вздорные слухи.

Базируясь на нерусском наименовании фирмы, недоброжелатели обвиняли нас не только в германофильстве, но и во всяких своих измышлениях, желая как бы тем нанести вред нашему предприятию.

Не следовало бы вступать в полемику с такими лицами, но мы вызваны на это нравственною обязанностью показать русскому обществу суть нашего дела в истинном свете.

Наша фирма, основанная в Москве в 1851 году, существует 63 года, и существует с честью. Глава нашей фирмы – председатель правления и главный пайщик Товарищества, не только русский подданный по общественному положению, но и по глубокой преданности России; он удостоен почетного звания коммерции советника.

Состав Управления состоит большею частью из русских подданных; рабочие и служащие, которых на фабриках наших до 3500 человек, – все русские, за исключением лишь некоторых мастеров, специалистов по отдельным отраслям многообразного производства на наших фабриках.

Товар наш вырабатывается из русских материалов и местных продуктов, за исключением лишь тех, которых в России нет.

Фирма наша, заслужив высшие награды на русских и иностранных выставках, в 1896 году удостоена Государственного герба, а в 1913 году – звания Поставщиков Двора Его Императорского Величества.

В заключение, нарушая скромность единственно ради того, чтобы ознакомить общество с неизменным направлением нашего Товарищества по отношению ко всему русскому, мы считаем уместным дополнить, что наша фирма учредила при фабриках своих в Москве и Симферополе лазареты для семидесяти пяти раненых русских воинов, послала на театр войны пять вагонов специально изготовленного для войска печенья, сделала денежное пожертвование, обеспечила семьи ушедших на поле брани рабочих и служащих и готова и впредь, как и всегда, на посильные жертвы и помощь для той же цели.

С этим разъяснением мы обращаемся к русскому обществу в глубокой уверенности, что лучшие люди поймут нас и осудят гнусные измышления наших недоброжелателей».

Возможно, «лучшие люди» и вняли голосу разума, но на остальных это обращение, судя по всему, никак не повлияло.

Спустя два месяца после его публикации магазины «Эйнема» на Петровке и Мясницкой подверглись нападению германофобов, перебивших все витрины. В феврале 1915 года в рамках «борьбы с немецким засильем» по указу Николая II фирма «Эйнем» была лишена права помещать где-либо изображение российского государственного герба. В том же году, во время майских погромов (о них речь пойдет ниже), ее кондитерские магазины были разнесены «в щепки».

В конце концов, перед властями встал вопрос о секвестровании товарищества «Эйнем», но его окончательное решение из-за медлительности царской бюрократии затянулось вплоть до падения самодержавия.

К здравому смыслу попытался воззвать и личный почетный гражданин В. П. Колобовников, обратившийся к москвичам со страниц «Утра России» с таким посланием:

«10-го октября демонстрантами был разгромлен гастрономический магазин на Мясницкой, ранее носивший название “Дрезден”.

Заявляю, что владелица магазина, теща моя Вильгемина Владимировна Карр – русская подданная со дня своего рождения по сие время и торгует в Москве свыше 30 лет. Я также причастен к делу, потому убедительно прошу не проявлять более репрессивных мер в отношении русской фирмы, как это имело место 10-го октября».

Бывшему «Дрездену» не помогла смена вывески. В числе других 26 немецких магазинов и фирм он пострадал от «патриотической» манифестации. Демонстранты прошли по центральным улицам, не оставив у «вражеских» заведений ни одной целой витрины. Магазин «Мандель» на Софийке потерпел ущерб в 20 тысяч рублей, в доме Кузнецова на Мясницкой, где размещались магазины Тегелера и братьев Беллер, стекол набили на 17 тысяч. В остальных местах убытки исчислялись от нескольких сотен рублей до двух-трех тысяч.

Господину Колобовникову было невдомек, что его обращение сродни гласу вопиющего в пустыне.

Во-первых, у погромщиков-«патриотов» на руках были своего рода «проскрипционные списки» – книга «Германские и австрийские фирмы в Москве на 1914 год. Указатель австро-венгерских и германских промышленно-торговых и торговых фирм в Москве» (М., 1914), изданная стараниями Московского отдела Всероссийского национального союза. Этот справочник содержал не только перечень торгово-промышленных заведений, принадлежавших носителям немецких фамилий, но и их домашние адреса, телефоны, сведения о расположении загородных домов.

Во-вторых, довольно скоро погромщики стали бить «врагов», как говорится, «не по паспорту», а всех, кто подвернется под руку.

Наиболее ярко это проявилось во время трагических событий, произошедших в Москве 27–29 мая 1915 года, – так называемых «немецких погромах», вставших в один ряд с прочими русскими бунтами, «бессмысленными и беспощадными».

Началось все с казалось бы незначительного эпизода. 26 мая несколько десятков женщин собрались на Тверской возле дома генерал-губернатора. Здесь располагался благотворительный комитет, который возглавляла великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы. По заказу этого комитета жены солдат, воевавших на фронте, шили белье для армии, зарабатывая тем самым на содержание семей. Но в тот день в работе им отказали. Более того, в ответ на возмущение солдаток заведующая производством обругала и женщин, и их мужей-фронтовиков – мол, какие они герои, если крепость Перемышль брали у немцев несколько месяцев, а отдали за один день.

Как это часто бывает, благодаря вмешательству прохожих женская перепалка превратилась в импровизированный митинг. Теперь уже ругательства понеслись в адрес великой княгини, самой императрицы и немцев вообще. Надо сказать, что в то время о бывших гессенских принцессах по Москве ходили самые чудовищные слухи. Молва напрямую обвиняла Елизавету Федоровну в том, что она укрывает за стенами Марфо-Мариинской обители своего брата, немецкого офицера, через которого передает шпионские сведения.

Наряд полиции рассеял митинговавших. Женщины отправились к дому главноначальствующего над Москвой и подали князю Ф. Ф. Юсупову коллективную жалобу. После этого они разошлись, но, как выяснилось позже, эстафету уже приняли мужчины.

Примерно полторы тысячи рабочих ситценабивной фабрики Гюбнера в ультимативной форме потребовали от администрации удалить всех служащих и рабочих из числа «немцев-эльзасцев». Русскому рабочему было непонятно: по какому праву тот, кто на его памяти всю жизнь числился немцем, с началом войны сразу превратился в охраняемого законом эльзасца, который не подлежит высылке из Москвы. Не добившись ответа, рабочие вышли на улицы. Само собой разумеется, толпа была расцвечена государственными флагами. Впереди несли портреты царя. Пение гимна сменялось криками «Долой немцев!».

Демонстранты направились к Прохоровской мануфактуре, где много рабочих слегли из-за дизентерии. Вспышку заразной болезни также приписывали козням немцев. Но подходы к фабрике были перекрыты цепью городовых, и «гюбнеровцы» повернули вспять.

На следующий день толпа, уже насчитывавшая около 10 тысяч рабочих, осадила предприятие «Товарищества ситценабивной мануфактуры Эмиль Циндель» на Дербеневке. Управляющий фабрики «московский мещанин» Карлсен (швед по происхождению) запер ворота, но двое из демонстрантов перелезли через ограду и открыли засов. Стараясь им помешать, Карлсен ударил одного из них в лицо.

Выход рабочих с фабрики товарищества «Э. Циндель». 1914 г

Весть о том, что «немцы наших бьют!», привела толпу в ярость. Не помогли ни увещевания местного пристава, ни прибытие на место градоначальника Адрианова, ни попытка директора спрятаться в конторе. Чиновник Министерства внутренних дел Н. П. Харламов, проводивший расследование беспорядков, по свидетельствам очевидцев воссоздал весь ход событий:

«Толпа ворвалась в контору, переломала все вещи, взломала дверь в кабинет Карлсена, жестоко его избила, а затем повела его, всего окровавленного, во двор, “показать немца народу”. В это время на фабрику прибыл градоначальник, которого по телефону уведомили о происходящем. Рабочие обратились к нему с жалобой на Карлсена […] Адрианов приказал одному из бывших тут же полицейских офицеров произвести дознание […] Доклад околоточного надзирателя Колчева о том, что толпа сейчас избивает Карлсена, градоначальник, по-видимому, не расслышал и, сказав помощнику пристава Унтилову: “Донесите депешей, кто здесь управляющий”, – сел в автомобиль и уехал.

В августе 1914 г. москвичи встречали Николая II на Красной площади, чтобы выразить верноподданнические чувства

После отъезда градоначальника рабочие отнесли Карлсена к реке, куда его и бросили. На берегу стояла огромная толпа народа, кричащая: “бей немца, добить его”… и бросала в Карлсена камни. Двум городовым удалось достать ветхую лодку без весел и втащить в нее барахтавшегося в воде Карлсена. Озлобленная толпа с криками: “Зачем спасаете?” – стала бросать камни в лодку. На берег в это время прибежала дочь Карлсена – сестра милосердия, которая, увидев происходившее, упала перед рабочими на колени, умоляя пощадить ее отца. С теми же просьбами обращался к толпе полицмейстер Миткевич, который, указывая на дочь Карлсена, говорил: “Какие же они немцы, раз его дочь наша сестра”. Но озверевшая толпа с криком “И ее забить надо” продолжала кидать камни. Лодка быстро наполнилась водою, Карлсен упал в воду и пошел ко дну. Было это в шестом часу дня…»

Еще одна кровавая трагедия разыгралась на соседней фабрике, принадлежавшей Роберту Шрадеру. В изложении Н. П. Харламова это выглядело так:

«…Часть тех рабочих, манифестировавших с Царскими портретами и национальными флагами, ворвались сначала в квартиру директора-распорядителя этой фабрики, уже выселенного с нее, германского подданного Германа Янсена, а затем в соседнюю квартиру русской подданной, потомственной дворянки Бетти Энгельс, два сына которой состояли прапорщиками Русской Армии. В квартире Энгельс пряталась жена Янсена – Эмилия Янсен, его сестра Конкордия Янсен – голландская подданная, и теща – Эмилия Штолле – германская подданная. Все четыре женщины были схвачены, причем двух из них – Бетти Энгельс и Конкордию Янсен – утопили в водоотводном канале, а двух остальных избили так сильно, что Эмилия Янсен умерла на месте избиения, а 70-летняя старуха Эмилия Штолле скончалась в больнице, куда была доставлена отбившею ее полицией.

Фабрику Шрадера толпа разгромила, а квартиру Энгельс подожгла, причем прибывшей пожарной команде не давали тушить пожара, а полиции убирать трупы убитых женщин. По словам полицейского пристава Диевского, пережившего ужасы московского вооруженного восстания 1905 года, он “ни тогда, ни вообще когда-либо в жизни не видел такого ожесточения, разъярения толпы, до какого она дошла к вечеру 27 мая. Это были точно сумасшедшие какие-то, ничего не слышавшие и не понимавшие”…»

Единственное, на что в тот день оказался способен градоначальник, это отдать приказ об удалении с московских фабрик всех немцев. Погромщики же получили от него такую характеристику: «…толпа хорошая, веселая, патриотически настроенная». Сами события в городе генералом Адриановым были оценены как «обычное уличное буйство, которое теперь и прекратилось»[47].

С утра 28 мая работа была остановлена на всех заводах Москвы. Густые толпы заполнили улицы. На Никольской была разгромлена аптека товарищества Феррейн, снабжавшая, между прочим, медикаментами московские госпитали. Извлеченные из ее подвалов пять пудов спирта были распиты на месте. Действия полиции ограничились «взятием под охрану» немцев-предпринимателей – их свозили в тюрьму под защиту крепких стен.

Около полудня на Красной площади начался грандиозный митинг. Посол Франции Морис Палеолог с тревогой отметил в дневнике, что кроме проклятий в адрес немцев манифестанты громогласно требовали отречения царя и пострижения царицы в монахини. Единственным кандидатом на трон и верховное командование был объявлен великий князь Николай Николаевич.

Во втором часу народный гнев стал изливаться в виде конкретных действий. Первыми были разгромлены магазины «Эйнем» и «Циндель» в Верхних торговых рядах. Затем эпидемия погромов охватила все центральные улицы. За короткое время вдребезги было разнесено 8 магазинов и 7 контор. Кроме немцев, среди пострадавших оказались русские, французы и даже внештатный консул колумбийского правительства П. П. Вортман.

Очевидцы свидетельствовали, что в действиях погромщиков наблюдалась некоторая организованность. Поначалу они врывались не во все подряд заведения, а выборочно, руководствуясь какими-то списками. В. Деннингхаус приводит такой характерный факт: «В толпе, собравшейся у магазина Левинсона, шли горячие споры, кто такой Левинсон – еврей или немец. Убедившись, что он еврей, толпа проходила мимо, но подходила новая манифестация, и все начиналось сначала…» Повезло и владельцу химико-технической лаборатории В. Э. Лисснеру. Выйдя к толпе, он в качестве доказательства своего российского подданства показал ополченскую книжку. Заведение было спасено, хотя владельцу пришлось снять с вывески герб Италии и медали с профилем итальянского короля – «патриоты» приняли их за австрийские.

Определенные принципы просматривались и в проведении самих акций. Магазины и конторы не грабили, а просто разметали в прах: били стекла, ломали мебель, прилавки, полки; товары портили и выбрасывали на мостовую. Начальник московского охранного отделения А. П. Мартынов писал об увиденном: «Когда я два дня спустя ехал по Неглинному проезду, лошадь моя шагала по грудам художественных изданий Кнебеля. Не лучше было и на многих других улицах». При разгроме фирмы Кнебеля были уничтожены рукописи и иллюстративный материал «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Из музыкального магазина Циммермана рояли и фортепиано летели на булыжную мостовую из окон второго этажа.

По описанию свидетеля, в момент погрома Кузнецкий мост представлял собой страшное зрелище: «По обеим сторонам улицы из многих магазинов летели вещи, грохотал треск, звенело стекло, лязгало железо. Впечатление увеличивалось до демонических размеров тем, что на всех улицах, пересекающих Кузнецкий, бушевала такая же буря разрушения».

Довольно скоро погромы стали сопровождаться грабежами. На Варварке в главной конторе торгового дома Вогау и К° были взломаны несгораемые шкафы, откуда пропали все деньги. Также погромщики поступили с товарами на складах. В завершение здание фирмы было предано огню. И таких мест по Москве было множество.

ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Пленные из Перемышля на улицах Москвы. Фото В. А. Быстрова

На Красной площади образовалось стихийное торжище, на котором всем желающим предлагалось добытое во время погромов.

К ночи на 29 мая «патриоты» перестали разбирать, кто – немец, кто – нет. Так, на Большой Спасской типолитография, которой владела «вдова прусского подданного» Прасковья Дмитриевна Гроссе, была атакована толпой в несколько тысяч человек. Несмотря на предъявленные документы, свидетельствовавшие, что хозяйка – купчиха второй гильдии и российская подданная, предприятие было разгромлено и подожжено. Пожаром была уничтожена вся готовая продукция: ноты, напечатанные для Румянцевского музея, Большого театра, консерватории, Синодального училища, Сергея Рахманинова.

Приехавший в Москву 2 июня Н. П. Харламов увидел следы многих пожаров: «Проезжая с Николаевского вокзала […], я был поражен видом московских улиц. Можно было подумать, что город выдержал бомбардировку вильгельмовских армий. Были разрушены не только почти все магазины, но даже разрушены некоторые дома, как оказалось затем, сгоревшие от учиненных во время погрома поджогов. В числе наиболее разгромленных улиц была, между прочим, Мясницкая, на которой, кажется, не уцелело ни одного магазина, и даже с вывеской русских владельцев…»

Наконец-то спохватившись, 29 мая власти принялись наводить порядок с помощью войск. Нескольких ружейных залпов оказалось достаточно, чтобы в городе воцарилось спокойствие. Правда, к жертвам погромов добавились пострадавшие во время усмирения толп: шестеро погибших от пуль и десять человек, задавленных при возникшей панике.

Расследованием, проведенным по горячим следам, было установлено, что в беспорядках участвовало около ста тысяч москвичей. Банды погромщиков действовали не только в самой Москве, но и в ее окрестностях. Пострадавшими были признаны 113 германских и австрийских подданных, а также 489 подданных Российской империи с иностранными и 90 – с чисто русскими фамилиями. Убытки составили более 50 миллионов рублей.

Конкретных зачинщиков беспорядков выявить не удалось. Одно было установлено бесспорно: столь трагические масштабы происшествия были вызваны бездействием московской полиции. Более того, градоначальник Адрианов был даже замечен во главе шествия погромщиков. Правда, следователи постарались обойти молчанием тот факт, что фактически у полиции оказались связаны руки. По неоднократным распоряжениям МВД было запрещено применять силу для разгона патриотических демонстраций. Единственное, что разрешалось полицейским, – действовать уговорами.

Виновными признали главноначальствующего над Москвой князя Ф. Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон и градоначальника А. А. Адрианова. Они были уволены в отставку.

1 июня 1915 года царем был подписан указ об обязательном увольнении с московских предприятий всех немцев и прекращении деятельности в Москве всех немецких фирм. Впрочем, до смерти напуганные иностранцы и так покидали город. Объем торговли сокращался, приближая время тотального дефицита товаров повседневного спроса.

Разгром торговых заведений был настолько силен, что и спустя месяц ощущались печальные последствия «майских безобразий». Этой теме посвятил один из своих репортажей сотрудник «Утра России»:

«В маленьком магазинчике большая распродажа. Зрелище гадкое и драматическое, сильно напоминающее то, что делается на каждом пепелище после пожара: бродят сгорбленные фигуры и вытаскивают из груд мусора более или менее сохранившиеся обломки…

Маленький этот магазинчик пострадал во время недавних прискорбных московских событий. Теперь даже не понять, чем он торговал раньше.

Все вывески оборваны и до сих пор висят, как черные лохмотья. Сплошные стекла в окнах выбиты и заменены рамами с мелкими квадратными ячейками.

На окне красуются три проломленных цилиндра и пара ботинок – рыжий и черный. Не много уцелело после событий.

На полуразрушенном прилавке навалена груда картонов, рассыпаны в диком смешении всякие принадлежности туалета. Рваный шелк, загрязненный батист, кружева, превратившиеся в лохмотья.

Очевидно, все это побывало на мостовой, под ногами толпы, под копытами лошадей и было внесено назад в магазин и теперь распродается.

ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Трофейное орудие везут в Кремль

Несколько десятков рук судорожно роются в этих залежах.

На дешевках бывает, как известно, своя особенная публика; тут собралась квинтэссенция этих покупателей. Очень энергичная дама с папироской, закушенной в углу рта, откопала мужскую сорочку и показывает ее своему спутнику, унылому молодому человеку:

– Нравится тебе, Алеша?

Спутник ее бессловесен. Дама торгуется с приказчиком:

– Что? Да разве можно такую цену?

Цена действительно не очень низкая.

И приказчик произносит фразу, которую он заучил в прежнее время, в дни славы:

– Мы берем и за фирму, сударыня.

Но спохватывается, взглядывает на этот прилавок, на эти груды, на эти руки, проворно копошащиеся и напоминающие почему-то мышей, и сам краснеет: Фирма!

– Хорошо, – соглашается приказчик. – Позволите завернуть?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1. Немцы входят в город

1. Немцы входят в город Приближение немцев к Риге было возвещено неумолчным грохотом бомб у переправ через Западную Двину и у вокзала. С первых же часов войны десятки ”юнкерсов” и ”хейнкелей” с ревом носились над улицами и площадями Риги. Они швыряли бомбы и с больших

Немцы и австрийцы

Немцы и австрийцы Немцы, еще немцы и еще немцы. К. Д. Бальмонт. Любовь и ненависть. На девятый день войны русские войска еще только готовились вступить в бой на западной границе, а в Москве уже появилось сразу несколько тысяч военнопленных. Свиты Его Императорского

Чехи и немцы

Чехи и немцы «Дружба народов» – так у нас в стране лет тридцать назад говорили с гордостью (по крайней мере, в газетах), а с конца восьмидесятых – с горькой иронией. А уж в Австрийской империи, куда входила Чехия на протяжении трех столетий, такая «дружба народов» царила!..

НЕМЦЫ НА БАЛКАНАХ

НЕМЦЫ НА БАЛКАНАХ 9. Пока самая большая часть Балканского полуострова находилась под турецким владычеством, Австро-Венгрия и Россия могли оставаться союзниками и врагами в разной степени, компенсируя друг друга за счет Турции. Но по мере того, как Балканские государства

НЕМЦЫ НАХОДЯТ ТЕЛО

НЕМЦЫ НАХОДЯТ ТЕЛО Первыми двумя слушателями школы SOE, которым предстояло отправиться в Данию, стали Карл Йоганн Брюн и Могенс Хаммер. Брюн должен был возглавить первую агентурную сеть SOE, а Хаммер – установить постоянную радиосвязь с Лондоном. Пока связь с датскими

НЕМЦЫ СДАЮТСЯ

НЕМЦЫ СДАЮТСЯ Как и норвежцы, датчане много сделали для освобождения своей страны. Они внесли весомый вклад в общее дело победы над фашизмом. Об этом говорят многие факты. Но самый впечатляющий – разведывательная информация о ракетах «фау», секретном оружии, на которое

Немцы в Мозыре

Немцы в Мозыре В городе Мозыре (центр белорусского Полесья) выходит немецкая газетка «Мозырские новости». В номере от 20 декабря 1943 года эта наглая газетка поместила длинную статью по еврейскому вопросу. Излишне останавливаться на различных «блестящих» мыслях по поводу

3. Австрия и немцы

3. Австрия и немцы Политическая мысль работала в старом дунайском государстве гораздо ярче и сильнее, чем в Германии, исключая конечно Пруссию, Гамбург и северное побережье.Австрияк-немец, живший в границах Австрийской империи, никогда не терял сознания своего расового

Кучма и немцы

Кучма и немцы Пропаганда — это такой же род войск, как и стратегическая авиация, но только неизмеримо мощнее. Почитайте «Майн Кампф», чтобы убедиться, что Гитлер именно так пропаганду и рассматривал, требуя сделать ее «оружием первого ранга». Английский историк Дж. Фуллер

Немцы 1944

Немцы 1944 Есть сентенция: «В доме повешенного не говорят о веревке». Это относится к деликатности: зачем напоминать о совершившемся? Но в доме преступника, который знает, что его повесят, если не говорят, то думают о веревке. Действительно, трудно интересоваться галстуками

НЕМЦЫ ДОБИВАЮТ РАНЕНЫХ

НЕМЦЫ ДОБИВАЮТ РАНЕНЫХ АКТСоставлен 26 ноября 1941 г.Мы, нижеподписавшиеся, гражданки Чекмарева Анна Кузьминишна, Мартынова Мария Николаевна, Мартынова Евдокия Николаевна, жители села Красногоровка, Славяно-Сербского района, составили настоящий акт о нижеследующих

НЕМЦЫ ПЫТАЮТ И СЖИГАЮТ ПЛЕННЫХ

НЕМЦЫ ПЫТАЮТ И СЖИГАЮТ ПЛЕННЫХ АКТСоставлен 26 ноября 1941 г.Группа командиров и политработников после занятия нашими частями высоты Н. обнаружила на ней труп неизвестного красноармейца, оставленный отступившими немецкими частями, У бойца были отрезаны уши, вырезана

НЕМЦЫ ИСТЯЗАЮТ ПЛЕННЫХ И ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НИМИ

НЕМЦЫ ИСТЯЗАЮТ ПЛЕННЫХ И ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НИМИ Обезумевшие фашистские хищники преступно нарушают международное право в отношении к раненым солдатам. Раненый красноармеец Зудин, отбитый нашими войсками из фашистского плена, рассказал следующее. Вместе с красноармейцем

Странные люди, эти немцы

Странные люди, эти немцы Муж и жена в Германии – это какие – то посторонние друг другу люди, вынужденные по воле случая жить под одной крышей, при этом не интересуясь делами друг друга и не неся друг за друга никакой ответственности. Для меня было шоком, когда я, придя в

39 «…но представить себе, что немцы в Смоленске… мы не могли»

39 «…но представить себе, что немцы в Смоленске… мы не могли» Немцы овладели Смоленском именно в тот день, 16 июля, когда мы пробовали добраться туда из Рославля.В донесении Западного фронта, посланном в Ставку на следующий день, 17-го, говорилось: «Противник за 16–17.VII