VI. Ростопчинские афиши Н. М. Мендельсона

VI. Ростопчинские афиши

Н. М. Мендельсона

остопчин-писатель еще ждет своего исследователя, который прежде всего точно определил бы размеры оставленного им литературного наследства. По отношению к его знаменитым афишам 1812 г. эта насущная историко-литературная задача еще не решена. Лонгинов[42], внося существенные поправки к смирдинскому изданию сочинений Ростопчина, с одной стороны весьма неполному, с другой — включившему не принадлежащие Ростопчину «Мысли не в слух у деревянного дворца Петра В.», насчитывал 16 афиш. Суворинское издание 1889 г. дало их в количестве 18. П. А. Картавов[43], не уверенный в том, что он дал исчерпывающее собрание ростопчинских афиш, издал под этим наименованием 57 номеров, представляющих, по его словам, как бы комплект «Ростопчинской газеты», выходившей без цензуры, «в неопределенные сроки». Но в число 57 летучих листов, помещенных в издании Картавова, вошли высочайшие манифесты и приказы, воззвание Синода, сочиненная преосвященным Августином молитва, распоряжения по армии, сведения из главной квартиры, — всего 34 номера, которые могут быть названы ростопчинскими афишами только потому, что они распространялись при содействии графа. Относительно остальных 23 номеров издатель тоже делает существенную оговорку: не все они целиком принадлежат Ростопчину, — есть и такие, по которым лишь прошелся его редакторский карандаш. Во всяком случае, в настоящее время можно говорить не более, чем о 23 афишах Ростопчина.

остопчин-писатель еще ждет своего исследователя, который прежде всего точно определил бы размеры оставленного им литературного наследства. По отношению к его знаменитым афишам 1812 г. эта насущная историко-литературная задача еще не решена. Лонгинов[42], внося существенные поправки к смирдинскому изданию сочинений Ростопчина, с одной стороны весьма неполному, с другой — включившему не принадлежащие Ростопчину «Мысли не в слух у деревянного дворца Петра В.», насчитывал 16 афиш. Суворинское издание 1889 г. дало их в количестве 18. П. А. Картавов[43], не уверенный в том, что он дал исчерпывающее собрание ростопчинских афиш, издал под этим наименованием 57 номеров, представляющих, по его словам, как бы комплект «Ростопчинской газеты», выходившей без цензуры, «в неопределенные сроки». Но в число 57 летучих листов, помещенных в издании Картавова, вошли высочайшие манифесты и приказы, воззвание Синода, сочиненная преосвященным Августином молитва, распоряжения по армии, сведения из главной квартиры, — всего 34 номера, которые могут быть названы ростопчинскими афишами только потому, что они распространялись при содействии графа. Относительно остальных 23 номеров издатель тоже делает существенную оговорку: не все они целиком принадлежат Ростопчину, — есть и такие, по которым лишь прошелся его редакторский карандаш. Во всяком случае, в настоящее время можно говорить не более, чем о 23 афишах Ростопчина.

Когда Ростопчин принялся за издание афиш, его литературная репутация была уже прочно установлена. Если его комедия «Вести или убитый живой» имела, главным образом, успех скандала, так как в ее действующих лицах Москва без труда разглядела портреты хорошо знакомых ей лиц, то его «Мысли в слух на Красном крыльце» и переписка Силы Богатырева имели успех гораздо более значительный. Брошюра разошлась в 7.000 экземплярах; герой Ростопчина, Сила Андреевич Богатырев, по словам одного из современников, faisait les delices du club anglois; Жуковский в первой книжке «Вестника Европы» за 1808 г. высказывал пожелание, чтобы «какому-нибудь доброму человеку пришла счастливая мысль подслушать, записать и напечатать в „Вестнике“» некоторые монологи старика Силы Андреевича Богатырева; анонимный автор книжки под заглавием «Разговор двух россиян и исконные чувства российского дворянина при получении Высочайшего манифеста б июля» рекомендует Богатырева, как «старичка…, который в честности, в доброте души, в благородном характере, а после в верности государю и любви к отечеству весьма преизбыточествует»[44].

Афиши Ростопчина в их целом были повторением размышлений Силы Богатырева, окрашенных ненавистью к французам и призывом к национальному чувству. Это ясно видели современники Ростопчина, и кн. Вяземский, вспоминая 1812 г., писал: «Знакомый нам Сила Андреевич 1807 г. ныне повышен чином. В 1812 г. он уже не частно и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои мысли в слух из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке»[45].

Сам Ростопчин, вспоминая 1812 г., объяснял появление своих афиш ясно сознанной им необходимостью «держать город в курсе событий и военных действий», влиять на умы народа, «возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества»[46], наконец содействовать прекращению беспорядков[47].

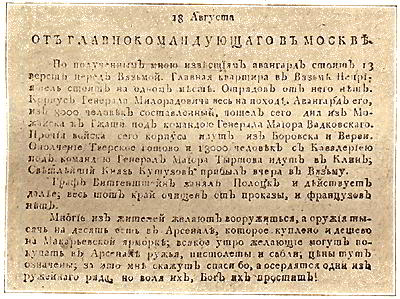

При осуществлении первой задачи Ростопчин лишь изредка прибегал к помощи Силы Богатырева. Распространяя официальные заявления правительства, опубликовывая известия из армии, он обыкновенно брал на себя роль лишь передаточной инстанции, говорил языком официальным и только кое-где прибавлял несколько строк в духе своего любимца. Так, сухо сообщая, что 25 августа во весь день ничего не произошло, кроме перестрелки егерей, он прибавляет: «В субботу французов хорошо попарили: видно, отдыхают!»

Иное нужно сказать о тех афишах, которыми Ростопчин хотел поднять настроение москвичей, возбудить в них ненависть к врагу или внести известную долю успокоения во взволнованную атмосферу тогдашней московской жизни. Здесь Сила Богатырев был неизменным помощником графа.

Ростопчинское объявление

В 1807 г. Богатырев говорил, что «Бонапарте — мужичишка, который в рекруты не годится, — ни кожи, ни рожи, ни виденья. Раз ударишь, так след простынет и дух вон».

В 1812 г. в том же духе заговорил Карнюшка Чихирин, герой лубочной картинки, выпущенной в свет с текстом Ростопчина. На картинке[48] изображен кабак, целовальник за выручкой, Карнюшка и толпа, слушающая его речи. Карнюшка, «выпив лишний крючок на Тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дому, заговорил под орлом»… Карнюшка советует Бонапарту сидеть дома. «Полно тебе фиглярить: вить солдаты-та твои карлики да щегольки: ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят, будет у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться»… Карнюшка напоминает Бонапарту про поляков, татар и шведов, которых «наши так отпотчевали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как гробы, а под гробами-то их кости». У французов дома остались слепой да хромой, старухи да ребятишки, а у нас «выведено 600.000 да забритых 300.000, да старых рекрут 200.000. А, все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные»… Поэтому — «не наступай, не начинай, а направо кругом ступай и знай из роду в род, каков русский народ». Окончив свою речь, Карнюшка «пошел бодро и запел: „Во поле береза стояла“, а народ, смотря на него, говорил: „Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!“»[49]

Эти гаерные речи Карнюшки, появившиеся за два месяца до вступления неприятеля в Москву, в значительной степени определили тон остальных летучих листков Ростопчина. Несмотря на его заявление, что, в сознании серьезности положения, он к августу прекратил «выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя», — несмотря на это, отголоски хвастливых выкриков Карнюшки мы в изобилии встретим в ростопчинских афишах.

12 июля прибыл в Москву государь, и в дни его пребывания здесь Ростопчин особенно старался раздуть патриотические чувства. После его отъезда настроение заметно упало, что чрезвычайно беспокоило Ростопчина в связи с другими тревожными обстоятельствами, — бродившими в народе смутными слухами о воле, которую несет Наполеон, вздорожанием съестных припасов.

Действуя рука об руку с преосвященным Августином, который с церковного амвона старался поддержать настроение народа на той высоте, на которой оно было во время кратковременного пребывания государя, Ростопчин выпустил «Дружеское послание» к жителям Москвы. «Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно, — писал Ростопчин. — Хлеб не дорожает и мясо дешевеет. Одного всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас перед Богом заступники: Божия Матерь и московские чудотворцы. Пред светом милосердый государь наш Александр Павлович, а пред супостаты христолюбивое воинство; а чтобы скорее дело решить, государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить и умереть. Когда дело делать, я с вами, на войну идти перед вами, а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего, нашла туча, да мы ее отдуем, все перемелется, мука будет. А берегитесь одного: пьяниц да дураков, они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть, обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим — золотые горы, народу — свободу, а всех ловить за виски да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут».

«Чем он победил врага своего? — Нагайкою!» (И. Теребенев)

Предупреждая москвичей против изменников, которые «выхваляют Наполеона и сулят и то и другое», Ростопчин в «Дружеском послании» советовал тащить таких людей «за хохол на съезжую» и обещался с ними «разделаться, будь они хоть пяти (sic.) пядей во лбу». Вскоре ему пришлось унимать патриотический пыл москвичей, переходивший в дикий самосуд над иностранцами, заподозренными в шпионстве или в симпатии к Наполеону. «Побранить есть за что, — обращался он к москвичам по поводу избиения двух немцев у меняльной лавки. — Два немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно; это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату русскому. И что за диковинка — ста человекам прибить костянова француза или в парике окуренова немца! Охота руки марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, что шпион, ну, веди ко мне, а не бей и не делай нарекания; русским войски-та французския должно закопать, а не шушерам глаза подбивать».

Москва считала Смоленск своим оплотом. Получив известие о взятии Смоленска французами, Ростопчин не огласил официального донесения в подлинном виде, а изготовил собственный бюллетень, в котором не щадил красок для изображения геройства русских войск и неисчислимых потерь неприятеля. Отступление за Днепр он толковал здесь, как маневр, имевший целью соединение корпуса, защищавшего Смоленск, с главной армией перед решительной битвой. Но Москву уже трудно было успокоить… Волнение приняло особенно лихорадочный характер, когда, в сопровождении архиепископа Иринея и толпы смольнян, прибыла в Москву чудотворная икона Смоленской Божией Матери. Начался усиленный отъезд из Москвы.

«Здесь есть слух и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города, писал по этому поводу Ростопчин. — Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по нескольку тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущих отправились, без возврату. Если по их есть опасность, то непристойно; а если нет ея, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет»… Твердую уверенность в этом Ростопчин подкрепляет сообщением, что у русских около 300.000 войска, во главе которого стоит «светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил»… «А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: ну, дружина московская, пойдем и мы! И выйдем сто тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150.000 человек; кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и государь император на днях изволить прибыть в верную свою столицу. Прочитайте, — понять можно все, а толковать нечего».

По мере, приближения к Москве отступавшей русской армии, настроение столицы делалось все тревожнее, и ростопчинские афиши употребляли поистине громадный усилия, чтоб поддержать настроение москвичей.

«Казак вручает Наполеону визитный билет на взаимное посещение» (Теребенев)

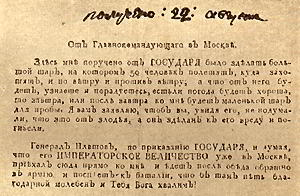

Незадолго до Бородинской битвы Ростопчин сообщает, что «наш авангард под Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть прекрепкое, и тут светлейший князь намерен дать баталию. Теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас еще прибудет 20.000 человек, но наши войска русские, единого закона, единого царя, защищают церковь Божию, домы, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз проиграют баталию, то все разбредутся, и поминай, как звали!» Он сообщает во всеобщее сведение письмо Кутузова, который сединами своими уверял москвичей, что «еще не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то сие зависело от главнокомандующих». Он намекает москвичам на ожидающую их радость от воздушного шара, изготовлявшегося Леппихом, и тут же прибавляет: «Генерал Платов… едет обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там петь благодарный молебен и „Тебе Бога хвалим“».

Наступило 26 августа. В этот знаменательный день москвичи еще не знали о том, что происходило на Бородинском поле. По рукам ходили две афиши, извещавшие, что в армии 25 августа положение было без перемен.

На другой день Ростопчин опубликовал следующее известие, полученное от Кутузова через курьера: «Вчерашний день, 26-го, было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божиею, русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против его. Завтра, надеюся я, возлагая мое упование на Бога и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться». От себя Ростопчин, между прочим, прибавляет: «Я посылаю в армию 4.000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек снаряды, провиант. Православные, будьте спокойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Наша готова, и если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле русской».

Ростопчинская афиша

Вспоминая 1812 г., Ростопчин говорил о том, как тяжело ему было после Бородина «придумывать, чем бы можно произвести впечатление на массы»[50].

Афиши двух последних дней августа свидетельствуют об этой трудности: в них Ростопчин явно грешит против истины[51].

Выехав из Москвы до вступления в нее неприятеля. Ростопчин из Владимира обратился с воззванием к крестьянам Московской губернии. Описав злодейства французов, их надругательства над святынями, Ростопчин предостерегал крестьян против «ласки» злодеев. «Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки каменной Москвы, на его (Наполеона) слова положитесь, дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному! Отымет он у вас последнюю кроху, и придет вам умирать голодною смертью. Проведет он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые, — с ними ж будет вам беда»… Ростопчин призывал крестьян к беспощадному истреблению «гадины заморской». Куда ни придут французы, «тут и вали их живых и мертвых в могилу глубоку… Истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину и тогда к царю в Москву явитеся и делами похвалитеся. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому. А кто из вас злодея послушается, к французу приклонится, тот недостойной сын отеческой, отступник закона Божия, преступник государя своего, отдает себя на суд и поругание, а душе его быть в аду с злодеями и гореть в огне, как горела наша мать Москва».

Таково было содержание «Ростопчинской газеты», таков был своеобразный опыт общения власти с народом в годину тяжелых испытаний.

Как относилось население Москвы к афишам Ростопчина?

В простонародье, — точнее сказать, в среде мещанства и мелкого купечества, куда еще до 1812 г. в изобилии проникали произведения казенно-патриотической литературы, они вызывали некоторый интерес.

Об этом свидетельствует, например, И. М. Снегирев в докладе «О простонародных картинках», прочтенном в 1823 г. в обществе любителей российской словесности. «Мы видели в Москве, — пишет Снегирев, — какое имели влияние над простым народом в 1807 и 1812 г. развешанные у ограды Казанского собора картины лубочные: мужик Долбило, ратник Гвоздило, Карнюшко Чихиркин и словоохотный Сила Андреевич Богатырев, который со ступеней Красного крыльца разглагольствовал с православными о святой Руси, и слова его были по сердцу народу русскому. Когда же закипела война, когда недоумение овладело душами, тогда Ростопчин и посредством народных картинок говорил с простолюдинами, внушая им мужество, любовь к отчизне и рвение защищать себя, царя и веру; тогда толпы народа собирались к ограде храма… смотреть сии картинки, читать или слушать патриотические воззвания»[52]…

По словам Сергея Глинки, который сам во многих местах читал простонародью «Дружеское послание» Ростопчина, оно производило сильное впечатление. Но оценивая рассказ Глинки, как и воспоминания Снегирева, нужно помнить, что они подкрашены в духе тогдашней официально-патриотической литературы.

В кругах тогдашней интеллигенции отношение к афишам было различное. М. А. Дмитриев, называя их «мастерской, неподражаемой вещью», свидетельствует, что Ростопчина тогда «винили в публике: и афишки казались хвастовством, и язык их казался неприличным»[53].

Д. А. Бестужев-Рюмин с насмешкой говорил об их содержании, называл язык их «пошлым и площадным». Они весьма нравились Жуковскому, которого Ростопчин причислял к якобинцам, и их не одобрял Карамзин, живший тогда у графа и предлагавший ему писать за него воззвания к народу. Отзыв Вяземского нам известен.

«Я — русской барин», говорил про себя Ростопчин в «Дружеском послании», и сказал сущую правду. Русский барин, богатый и титулованный, бывший, как у себя дома, на бульварах и в салонах Парижа, бранивший французов на чистейшем французском языке, проповедывавший необходимость национального воспитания, а собственных детей воспитывавший при помощи наемных иностранцев, человек, являвший в своем лице, по словам его биографа, соединение «английского глубокомыслия, французской любезности и чувств истинного русского боярина и патриота»[54], честолюбивый и властолюбивый, — Ростопчин задумал управлять умами, руководить народным мнением… Он заговорил на том приторном и деланном, ложно-народном языке, который считали для себя обязательным старые баре, обращаясь a ce bon peuple russe. Заносчиво-хвастливые, в лучшем случае не сообщавшие всей правды о положении дел, обманувшие многих доверчивых людей сначала уверениями, что «злодей в Москве не будет», потом фантомом московской дружины, — его афиши могли сделать только одно: раздуть ненависть к врагу. Но разве ее было мало и без них?

Н. Мендельсон

«Руской Курций»

«Ратник Московского ополчения, жертвующий жизнию в намерении убиением избавить отечество от злобного врага Наполеона, вместо его поражает ошибкою Польского полковника. Произ. к славе Россиян, случившееся во время вторжения Французов в Москву».

На большой дороге между Можайском и Москвой (Фабер дю-Фор)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Визит Мендельсона в Шотландию, 1829 год Феликс Мендельсон-Бартольди

Визит Мендельсона в Шотландию, 1829 год Феликс Мендельсон-Бартольди Мендельсон побывал в Шотландии во время своего пешего путешествия, в которое отправился вместе со своим другом, поэтом Карлом Клингеманном, и страна поразила воображение композитора и оказала заметное

Глава 4 МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Глава 4 МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА Опыт общения с выкрестом Александром Иванычем позволил Чехову проследить индивидуальную судьбу принявшего православие еврея, но не давал ответа на более щекотливый вопрос о вариантах судьбы православной еврейки — женщины, т. е. существа, более