Глава 3 Город без нас

Глава 3 Город без нас

Мысль о том, что однажды природа может поглотить нечто столь огромное и бетонное, как современный город, с трудом возникает в нашем сознании. Само по себе титаническое присутствие Нью-Иорк-Сити сопротивляется попыткам представить его увядание. События сентября 2001 года показали, что могут сделать люди со взрывными устройствами, а не грубые процессы эрозии и гниения. Захватывающее дух быстрое обрушение башен Всемирного торгового центра дает нам больше пищи для размышления о тех, кто их атаковал, чем о смертельной уязвимости, которая может обречь на уничтожение всю нашу инфраструктуру. И даже это когда-то немыслимое бедствие коснулось всего лишь нескольких зданий. Тем не менее время, необходимое природе, чтобы избавить себя от того, что сотворила городская жизнь, может быть меньше, чем мы подозреваем.

Всемирная выставка 1939 года проходила в Нью-Йорке. В качестве одного из своих экспонатов правительство Польши прислало статую Владислава Ягайло. Основатель Беловежской Пущи был обессмерчен в бронзе вовсе не за то, что шесть столетий назад сохранил кусок первобытного леса. Женившись на польской королеве, Ягайло объединил ее земли со своим княжеством Литовским, превратив их в силу европейского масштаба. Статуя изображала его верхом после победы в Грюнвальдской битве в 1410 году. Торжествуя, он поднимает два меча, захваченных у последнего побежденного польского врага – рыцарей-крестоносцев Тевтонского ордена.

Однако в 1939 году борьба поляков с некоторыми потомками тевтонских рыцарей была далеко не столь же успешна. Еще до окончания Всемирной выставки в Нью-Йорке гитлеровские нацисты захватили Польшу, и скульптуру невозможно было вернуть на родину. Шесть печальных лет спустя польское правительство подарило ее Нью-Йорку в качестве символа своих храбрых, потрепанных войной, но выживших граждан. Статую Ягайло установили в Центральном парке с видом на то, что сегодня называется Черепаховым прудом.

Когда доктор Эрик Сандерсон ведет экскурсию через парк, он проводит свою группу мимо Ягайло без остановки, потому что они затерялись совсем в другом столетии – семнадцатом. В очках под широкополой фетровой шляпой, с аккуратной седеющей бородой и ноутбуком, запихнутым в рюкзак, Сандерсон является ландшафтным экологом общества Охраны дикой природы, всемирного отряда исследователей, пытающихся сохранить находящийся под угрозой мир от самого себя.

Время, необходимое природе, чтобы избавить себя от того, что сотворила городская жизнь, может быть меньше, чем мы подозреваем.

Из штаб-квартиры в Бронксе Сандерсон управляет проектом «Маннахэтта», попыткой создать виртуальный Манхэттен таким, каким его впервые увидела команда Генри Гудзона в 1609 году: вид без города, который провоцирует на рассуждения о том, как может выглядеть будущее без людей.

Команда Сандерсона прочесала весь город в поисках оригинальных голландских документов, британских колониальных карт, топографических исследований и различных архивных документов за несколько столетий. Они брали образцы отложений, анализировали ископаемую пыльцу и скормили тысячи кусочков биологических данных приложению формирования изображений, которое создает трехмерные панорамы диких густых лесов, на которые был наложен город. С каждой новой записью о виде травы или дерева, существование которых в прошлом подтверждено в той или иной части города, изображения становятся более детальными, более потрясающими, более убедительными. Их цель – создать поквартальный путеводитель по этому призрачному лесу, который Эрик Сандерсон, кажется, каким-то таинственным образом наблюдает, даже когда уворачивается от автобусов на Пятой Авеню.

Когда Сандерсон бродит по Центральному парку, он может видеть сквозь пятьсот кубических метров земли, наваленных его дизайнерами, Фредериком Лоу Олмстедом и Калвертом Боксом, чтобы заполнить то, что когда-то преимущественно было болотными топями, окруженными ядовитыми дубами и сумахом. Он может проследить береговую линию длинного узкого озера, располагавшегося между нынешней 59-й улицей, к северу от отеля «Плаза», с его приливным стоком, петляющим через соленое болото к Ист-Ривер. Он может видеть пару потоков, впадающих в озеро на западе, стекающих со склона основного хребта Манхэттена, тропу оленей и горных львов, известную сегодня как Бродвей.

Эрик Сандерсон видит бегущую по всему городу воду, большая часть которой пробивается из-под земли («так получила свое название Спринг-Стрит[3]»). Он идентифицировал более 40 ручьев и рек, пересекающих то, что когда-то было холмистым, скалистым островом: на алгонкинском языке его первых человеческих обитателей, ленни-ленапе, название Маннахэтта[4] относится к этим теперь исчезнувшим холмам. Когда планировщики Нью-Йорка в XIX веке навязали сетку всему, что было к северу от Гринвич-Виллидж, – беспорядочную мешанину старых улиц было невозможно распутать, – они вели себя так, как будто топография не имеет значения. За исключением массивных выходов сланцевых пород в Центральном парке и на северной оконечности острова, которые не представляется возможным снести, объемный ландшафт Манхэттена был раздавлен и свален в русла рек, а затем сглажен и выровнен для строительства разрастающегося города.

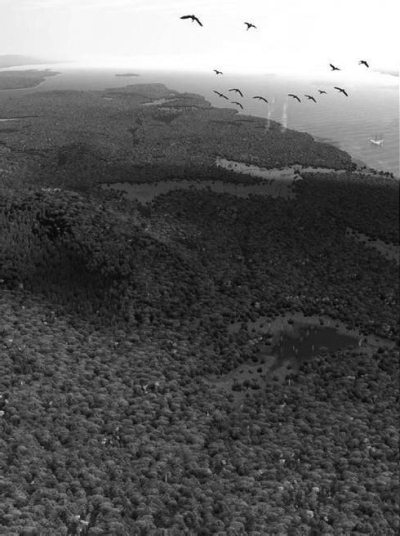

Рис. 2. Сопоставление Манхэттена около 1609 года с Манхэттеном около 2006 года, показывающее насыпь, расширившую южную оконечность острова.

©YANNARTUS-BERTRAND/CORBIS; трехмерная модель Маклея Бойера для проекта «Маннахэтта»/Общества по охране дикой природы

Затем появились новые очертания, на это раз проложенные прямолинейно и перпендикулярно по мере того, как вода, когда-то формировавшая остров, была вытеснена под землю в решетку из труб. Проект «Маннахэтта» Эрика Сандерсона показывает, насколько близко современная система стоков следует старым водным путям, хотя рукотворный канализационный трубопровод не может убрать сточные воды настолько же эффективно, как природа. В городе, который похоронил свои реки, замечает он, «дождь все еще случается. Ему нужно куда-то уходить».

Оказывается, это и станет ключом к взлому твердой скорлупы Манхэттена, если природа соберется его уничтожить. Все начнется быстро, с первым же ударом по самому уязвимому месту города – по подбрюшью.

Пол Шубер и Петер Бриффа из Нью-Йоркского городского транспортного управления, суперинтендант по гидравлике и супервизор первого уровня поддержки из Службы экстренного реагирования по гидравлике соответственно, прекрасно понимают, как это произойдет. Каждый день они должны сдерживать 50 миллионов литров воды, которая грозит затопить туннели нью-йоркского метро.

«Это только та вода, которая уже под землей», – замечает Шубер.

«Когда идет дождь, объем примерно… – Бриффа разводит руками, сдаваясь. – Это нельзя рассчитать».

Может быть, рассчитать и можно, но дождь идет не реже, чем до постройки города. Когда-то Манхэттен представлял собой 43,5 квадратных километра пористой земли, пронизанной корнями, закачивавшими около 120 сантиметров среднегодовых осадков в деревья и луговые травы, которые, в свою очередь, поглощали необходимую часть, а остальное отдавали в атмосферу. Все, с чем не справлялись корни, оседало на уровне грунтовых вод острова. Местами они выходили на поверхность в виде озер и болот, а излишки отводились в океан теми самыми 40 речушками, которые теперь замурованы под бетоном и асфальтом.

Сегодня, поскольку осталось слишком мало почвы, чтобы впитать дождевую воду, или растений, чтобы преобразовать ее, и потому что здания не дают солнечным лучам ее испарять, вода собирается в лужи или, следуя силе тяжести, попадает в канализационные водостоки – или стекает в воздуховоды метро, пополняя воду, которая и так уже там. Под 131-й улицей и Ленокс-авеню, к примеру, поднимающаяся подземная река вызывает ржавение основ линий А, В, С и D. Постоянно люди в светоотражающих жилетах и грубых спецовках, подобно Шуберу и Брифе, спускаются под город, чтобы каким-нибудь образом разобраться с тем фактом, что уровень подземных вод под Нью-Йорком все время повышается.

При каждом ливне водостоки засоряются последствиями шторма – количество пластиковых мусорных пакетов, плавающих по городам мира, превышает любые расчеты, – и вода, которой нужно куда-нибудь попасть, булькает по ступенькам ближайшей станции подземки. Добавьте северо-западный ветер и вздымающийся Атлантический океан, бьющий по уровню грунтовых вод до тех пор, пока в местах вроде Уотер-стрит в нижнем Манхэттене или Yankee Stadium в Бронксе он не врывается прямо в туннели, что приводит к закрытию станций до ухода воды. Если океан продолжит прогреваться и подниматься быстрее, чем на нынешние 2,5 сантиметра в десятилетие, в какой-то момент вода перестанет уходить. Шубер и Бриффа не знают, что тогда будет.

Добавьте ко всему этому часто прорываемый водопровод 30-х годов, и получится, что единственное, что спасает Нью-Йорк от наводнения, – это неусыпная бдительность команд подземки и 753 помпы. Подумайте об этих помпах: система нью-йоркского метро, инженерное чудо 1903 года, была проложена под уже существующим, растущим городом. И поскольку в этом городе канализационные трубы на тот момент наличествовали, для метро осталось место только под ними. «Таким образом, – объясняет Шубер, – нам приходится выкачивать вверх». И в этом Нью-Йорк не одинок: такие города, как Лондон, Москва и Вашингтон, проложили метро еще глубже, зачастую так, чтобы его можно было заодно использовать в качестве бомбоубежища. И в этом – большая потенциальная угроза.

Прикрыв глаза белой каской, Шубер вглядывается в квадратную дыру под станцией Van Siclen Avenue в Бруклине, где каждую минуту около 2,5 тысячи литров природных грунтовых вод хлещет с горизонта. Поверх потока он показывает четыре погружные чугунные помпы, которые по очереди включаются в работу, пытаясь обогнать силу тяжести. Такие помпы работают на электричестве. Когда прекращается подача энергии, ситуация очень быстро осложняется. После атаки на Всемирный торговый центр поезд с помпами для чрезвычайных ситуаций, оснащенный гигантским дизель-генератором, выкачал 27-кратный объем стадиона Shea Stadium. Если бы река Гудзон действительно прорвалась бы в туннели PATH[5], соединяющие нью-йоркское метро с Нью-Джерси, чего сильно опасались, поезд с помпами не справился бы – и, возможно, большая часть города была бы просто затоплена.

В покинутом городе не будет никого подобного Полу Шуберу и Питеру Бриффе, готового бросаться от одной подтопленной станции к другой каждый раз, когда выпадает больше 5 сантиметров осадков (а в последнее время это случается с пугающей частотой), иногда передвигаясь по туннелям на надувных лодках; прокладывать пожарные рукава для откачки воды по ступенькам вверх к люку водостока на улице. Без людей не будет энергии. Помпы выключатся и останутся в этом состоянии. «Через полчаса после отключения помпового оборудования, – говорит Шубер, – вода достигнет уровня, препятствующего движению поездов».

Бриффа снимает защитные очки и трет глаза. «Наводнение в одной зоне будет гнать воду в другие. За 36 часов может быть заполнена вся система».

Даже если не будет дождя, при остановленных помпах, по оценкам, на это уйдет не более нескольких дней. Затем вода начнет вымывать грунт из-под мостовых. Пройдет немного времени, и на улицах начнут появляться провалы. Без тех, кто занимается прочисткой канализационной системы, вода будет уходить в другие стоки, некоторые из них появятся, когда провалятся потолки заполненного водой метро. Через 20 лет пропитанные водой стальные колонны, которые держат улицу над линиями Ист-Сайда 4, 5 и 6, проржавеют и деформируются. А когда провалится Лексингтон-авеню, она станет рекой.

Задолго до этого, однако, с мощением в городе уже будут проблемы. По мнению доктора Джамиля Ахмада, заведующего кафедрой строительной инженерии колледжа Купер Юнион, все начнет разваливаться в первый же март, когда люди уйдут с Манхэттена. Каждый март температура совершает около 40 переходов через нулевую отметку (предположительно, за счет изменения климата время может сдвинуться на февраль). Всякий раз чередующиеся замерзание и таяние приводят к появлению трещин на асфальте и бетоне. Когда снег тает, вода просачивается в свежие трещины. Когда подмораживает, вода расширяется, и трещины увеличиваются.

Считайте это местью воды за то, что ее зажали под городским ландшафтом. Практически любое другое химическое соединение в природе сжимается при замерзании, но молекулы Н20 ведут себя иначе, организуясь в элегантные гексагональные кристаллы, занимающие примерно на 9 % больше места, чем когда они плескались в жидком состоянии. Симпатичные шестиугольные кристаллы наводят на мысли о снежинках, таких легких и хрупких, что сложно представить их раздвигающими плитку на дорожках. Еще сложнее представить водопроводные трубы из углеродистой стали, рассчитанные на давление в 0,5 тонны на квадратный сантиметр, лопающимися при замерзании. Тем не менее именно это и происходит.

По мере того как расходится мощение, семена сорных трав вроде горчицы, клевера и подорожника задувает из Центрального парка, и они прорастают в свежих трещинах, которые от этого продолжают расширяться. В существующем мире, прежде чем этот процесс зайдет слишком далеко, появятся городские службы, уничтожат сорняки и заполнят трещины. Но в мире без людей некому будет бесконечно латать Нью-Йорк. Вслед за сорняками пойдет самое плодовитое экзотическое растение, китайский айлант. Даже в окружении 8 миллионов жителей айлант, известный также под невинным названием райского дерева, – безжалостный захватчик, способный укореняться в крохотных трещинах в туннелях метро, незаметный до тех пор, пока его раскидистые ветви не начинают пролезать через сточные решетки у тротуаров. Как только не станет никого, чтобы вырывать его сеянцы, будет достаточно пяти лет, чтобы мощные корни айланта начали поднимать тротуары и наносить серьезный ущерб канализации, и так уже не справляющейся с пластиковыми пакетами и месивом из старых газет, которые теперь некому убирать. Как только почва, надолго запрятанная под мощением, выберется под солнце и дождь, прорастут и другие растения, и скоро к мусору, который забивает решетки канализационных стоков, добавятся палые листья.

За первые несколько лет без отопления трубы будут рваться по всему городу, цикл замерзания и таяния продвинется в дома, и начнется серьезное разрушение.

Самым первым растениям даже не придется ждать разрушения мощения. Начав с мусора, собирающегося в сточных канавах, слой почвы будет формироваться прямо поверх стерильной скорлупы Нью-Йорка, и сеянцы пойдут в рост. С куда меньшим количеством доступного органического материала – только задутая ветром пыль и городская сажа – это ровно то, что произошло с приподнятым стальным основанием нью-йоркской центральной железной дороги на манхэттенском Вест-Сайде. С тех пор как в 1980 году здесь прекратили ходить поезда, к неизбежным деревьям айланта присоединился все утолщающийся покров из перловника и пушистого чистеца византийского, оттененного кустами золотарника. В некоторых местах рельсы спускаются со второго этажа складов, которые они когда-то обслуживали, в ряды диких крокусов, ирисов, энотеры, астр и дикой моркови. Так много нью-йоркцев, глядящих из окон артистического района Челси, были тронуты видом этой дикорастущей, цветущей зеленой ленты, пророчески и быстро завоевавшей мертвый кусок их города, что ее прозвали Хай-Лэйн и официально включили в число парков.

За первые несколько лет без отопления трубы будут рваться по всему городу, цикл замерзания и таяния продвинется в дома, и начнется серьезное разрушение. Здания будут стонать под действием сжимающихся и расширяющихся внутренностей; разойдутся соединения между стенами и крышами. Там, где это произойдет, будет протекать дождь, болты станут ржаветь, облицовка отваливаться, обнажая изоляцию. Если город не сгорел раньше, он сделает это теперь. В целом архитектура Нью-Йорка не настолько легковоспламеняющаяся, как, к примеру, ряды пожароопасных викторианских, обшитых досками домов в Сан-Франциско. Но без пожарных, которые приехали бы по тревоге, удар молнии во время сухой грозы воспламенит опавшие ветки и листья, скопившиеся за десять лет в Центральном парке, и пламя распространится по улицам. За двадцать лет заземления зданий начали ржаветь и ломаться, и огонь будет прыгать по крышам, проникая в обшитые панелями офисы, заполненные бумажным топливом. Газопроводы вспыхнут, и взметнувшиеся языки пламени выбьют окна. Дождь и снег попадут внутрь, и скоро уже намокшие бетонные полы замерзнут, растают и начнут разрушаться. Сгоревшая изоляция и обугленное дерево добавят питательных веществ растущей почвенной корке Манхэттена. Местный пятилистный плющ и ядовитый сумах поползут по стенам, покрытым лишайниками, процветающими в отсутствие загрязненного воздуха. Краснохвостые сарычи и сапсаны будут гнездиться во все более напоминающих скелеты высоких конструкциях.

По оценкам Стивена Клементса, вице-президента Бруклинского ботанического сада, за два столетия деревья-колонисты в значительной степени заменят пионерные травы. Сточные канавы, похороненные под тоннами опавших листьев, обеспечат новую плодородную почву для местных дубов и кленов из городских парков. Распространяющиеся белые акации и лох зонтичный обеспечат азот, что позволит подсолнухам, бородатой траве и посконнику крапиволистному, семена которых разнесут размножающиеся птицы, расти под сенью кленов.

Как предсказывает Джамиль Ахмад, заведующий кафедрой строительной инженерии колледжа Купер Юнион, биоразнообразие начнет возрастать по мере того, как здания будут падать и рушить друг друга, и известка из крошащегося бетона понизит кислотность почвы, что позволит расти не любящим кислых сред растениям, таким как крушина и береза. Ахмад, крепкий седой мужчина, активно помогающий словам жестикуляцией, считает, что процесс начнется много быстрее, чем можно было бы думать. Уроженец Лахора (Пакистан), города древних, украшенных мозаиками мечетей, он учит, как проектировать и реконструировать здания, чтобы они выдерживали атаки террористов, и накопил тем временем тонкое понимание слабых мест в конструкции строений.

«Даже здания, закрепленные на твердом манхэттенском сланце, как большинство небоскребов, – отмечает он, – не были предназначены для того, чтобы их стальные основания затоплялись». Забитые канализационные стоки, затопленные туннели и улицы, превращающиеся в реки, говорит он, все это вместе подточит подвалы и дестабилизирует приходящуюся на них огромную нагрузку. В будущем, которое обещает более сильные и частые ураганы, ударяющие по атлантическому побережью Северной Америки, яростные ветры станут бить по высоким, нестабильным строениям. Некоторые из них, падая, роняют остальные. Как на прогалине в лесу, где рушится огромное дерево, освободившееся место будет стремительно зарастать. Постепенно асфальтовые джунгли уступят место настоящим.

Нью-Йоркский ботанический сад, расположенный на 100 гектарах напротив Бронкского зоопарка, обладает самым большим гербарием за пределами Европы. В нем находятся, к примеру, образцы диких цветов, собранных капитаном Куком в его тихоокеанских скитаниях 1769 года, и кусочки мха с Огненной Земли с сопроводительной запиской, написанной водянистыми чернилами и подписанной собравшим его Ч. Дарвином. Более знаменита, однако, сохраненная ботаническим садом 16-гектарная полоса исходного девственного нью-йоркского леса, который никогда не рубили.

Несмотря на это он существенно изменился. До недавнего времени его называли Лесом Болиголова за тенистые рощи этого изящного хвойника, но сейчас практически все болиголовы мертвы, уничтоженные японским насекомым, меньшим, чем запятая после этих слов, завезенным в Нью-Йорк в середине 1980-х. Самые древние и мощные дубы, оставшиеся с тех времен, когда они еще считались британскими, также падают, их жизненные силы подточены кислотными дождями и тяжелыми металлами, проникшими в почву, вроде свинца из автомобильных выхлопов и выбросов фабрик. На то, что они вернутся, надежды мало, потому что большая часть лиственных деревьев здесь давным-давно перестала возрождаться. Теперь каждое из местных растений поражено характерным для него патогеном: грибком, насекомым или заболеванием, которое воспользовалось возможностью паразитировать на деревьях, ослабленных химической атакой. И, как будто этого было недостаточно, лес Нью-Йоркского ботанического сада стал единственным островком зелени, окруженный сотнями квадратных километров серых домов, и, таким образом, основным убежищем для белок Бронкса. А без естественных хищников и при запрете охоты их ничто не может остановить от поедания каждого желудя или ореха гикори прежде, чем те могут прорасти. Что и происходит.

В подлеске теперь зияет дыра в восемьдесят лет. Вместо нового поколения местных дубов, кленов, ясеней, берез, сикомор и тюльпановых деревьев теперь преимущественно растут завезенные декоративные растения, семена которых задувает из других частей Бронкса. Пробы почвы показывают, что здесь пустили побеги около 20 миллионов семян айланта. По словам Чака Петерса, куратора Института экономической ботаники Нью-Йоркского ботанического сада, экзотические растения вроде айланта и пробкового дерева (оба из Китая) составляют теперь более четверти растений этого леса.

«Некоторые люди хотят вернуть лес в состояние, в котором он был 200 лет назад, – говорит он. – А я им отвечаю, что для этого нужно привести весь Бронкс в состояние, в котором он был 200 лет назад».

Когда человеческие существа научились перевозить себя по всему миру, они начали брать с собой одних живых существ и привозить других. Растения из Америк изменили не только экосистемы европейских стран, но и их характерные особенности: представьте себе Ирландию без картофеля или Италию без томатов. В противоположном направлении захватчики из Старого Света навязывали не только себя несчастным женщинам новых оккупированных земель, но и другие виды семян, начиная с пшеницы, ячменя и ржи. По расхожей цитате из американского географа Альфреда Кросби, этот экологический империализм помог европейским завоевателям навсегда наложить свой отпечаток на их колонии.

Некоторые результаты были смешными, вроде английских садов с гиацинтами и нарциссами, так и не прижившимися в колониальной Индии. В Нью-Йорке европейский скворец – превратившийся в летучее бедствие от Аляски до Мексики – появился потому, что кто-то думал, что город станет более культурным, если в Центральном парке будут обитать все птицы, упомянутые у Шекспира. Затем в Центральном парке разбили сад, засаженный всеми растениями из пьес Барда: лирические подобия примул, полыни, дельфиниума, эглантерий и первоцвета – разве что Бирнамского леса здесь нет.

До какой степени виртуальное прошлое проекта Маннахэт-та станет напоминать манхэттенский лес будущего, зависит от результатов борьбы за североамериканскую почву, которая продолжится еще долго после того, как люди, спровоцировавшие ее, уйдут. Гербарий Нью-Йоркского ботанического сада содержит также один из самых ранних образцов американского вида обманчиво прекрасного лилового цветка. Семена пурпурного вербейника, характерного для эстуариев Северного моря от Британии до Финляндии, прибыли, скорее всего, во влажном песке, которые торговые корабли черпали на европейских приливных отмелях и использовали в качестве балласта в плаваниях через Атлантику. По мере роста торговли с колониями все больше пурпурного вербейника сбрасывалось вдоль американского побережья, когда корабли избавлялись от балласта перед погрузкой товаров. Укоренившись, он двигался вверх по течениям рек и ручьев, по мере того как семена прилипали к грязным перьям или шерсти касавшихся его животных. В заболоченных землях вокруг реки Гудзон сообщества тростникового проса, ив и канареечника, кормивших и укрывавших водоплавающих птиц и мускусных крыс, превратились в плотные занавеси пурпура, непроницаемые даже для диких зверей. К XXI веку пурпурный вербейник распространился даже на Аляске, где запаниковавшие экологи штата боятся, что он заполонит болота целиком, изгнав уток, гусей, крачек и лебедей.

Даже до Сада Шекспира создатели Центрального парка Олмстед и Воке вместе с полумиллионом кубических метров земли привнесли около полумиллиона деревьев, чтобы завершить их улучшенное видение природы, приправив остров такой экзотикой, как персидское железное дерево, азиатский багряник, ливанские кедры и китайские королевские адамово дерево и гингко. И тем не менее после ухода людей местные растения, оставленные соперничать с внушительным контингентом чужеземных за возможность вернуть то, что им принадлежит по праву рождения, будут иметь определенные преимущества на своей территории.

Когда человеческие существа научились перевозить себя по всему миру, они начали брать с собой одних живых существ и привозить других.

Многие иностранные декоративные растения – махровые розы, к примеру – угаснут вместе с цивилизацией, их породившей, так как представляют собой стерильные гибриды, размножающиеся только черенками. Как только уйдут клонирующие их садовники, растения последуют за ними. Другие избалованные колонизаторы вроде английского плюща, предоставленные сами себе, проиграют своим грубым американским родственникам, дикому винограду и сумаху.

Постепенно бактерии подъедят остатки топлива, растворители из прачечных и смазки, превращая их в менее опасные органические углеводороды.

Третьи представляют собой мутации, появившиеся за счет жесткого селекционного разведения. Если они вообще выживут, их формы и присутствие будут уменьшены. Оставленные без присмотра фруктовые деревья, такие как яблони – завезенные из России и Казахстана, в опровержение американского мифа о Джонни Яблочном Зерне[6], – выбранные за морозостойкость, а не внешний вид или вкус, скрючатся. За редким исключением, неопрыснутые яблоневые сады, беззащитные перед местными вредителями, яблочными червями и яблонной листовой молью, будут поглощены местными лиственными лесами. Завезенные огородные растения вернутся к своим скромным предкам. Сладкая морковь, исходно азиатская, быстро возвратится к своей дикой, несъедобной форме, в то время как животные сожрут последний из вкусных апельсинов, которые мы когда-то посадили, говорит вице-президент Нью-Йоркского ботанического сада Деннис Стивенсон. Брокколи, кочанная, брюссельская и цветная капуста деградируют к общему неузнаваемому предку брокколи. Потомки семенной кукурузы, посаженные доминиканцами на разделительных полосах дорог в районе Washington Heights, могут со временем довести свои ДНК обратно до исходного мексиканского teosinte, початок которого не больше, чем пшеничный колос.

Другое вторжение, затронувшее туземцев, – такие металлы, как свинец, ртуть и кадмий – не скоро вымоется из почвы, так как у них тяжелые в буквальном смысле слова молекулы. Одно известно наверняка: когда машины остановятся навсегда, а фабрики погаснут и останутся в этом состоянии, концентрация этих металлов уже не станет повышаться. В течение первых 100 лет или около того, однако, коррозия будет заставлять срабатывать часовые механизмы бомб в нефтяных цистернах, на химических и атомных заводах и в сотнях химчисток. Постепенно бактерии подъедят остатки топлива, растворители из прачечных и смазки, превращая их в менее опасные органические углеводороды – правда, целый спектр рукотворных новшеств, от некоторых видов пестицидов до пластификаторов и изоляционных материалов, задержится на многие тысячелетия, пока не появятся микробы, способные их обработать.

И с каждым новым некислотным дождем выжившие деревья будут сражаться со все меньшим количеством загрязняющих веществ, так как химикаты начнут постепенно вымываться из системы. В течение столетий растительность станет получать все меньше тяжелых металлов и переработает, переместит и разбавит их еще больше. По мере того как растения будут умирать, разлагаться и превращаться в новый почвенный покров, промышленные токсины окажутся все глубже, и каждый последующий посев туземных сеянцев будет чувствовать себя все лучше.

И хотя многие из деревьев приданого Нью-Йорка в опасности, если уже не вымирают, мало какие из них уничтожены как виды. Даже горько оплакиваемый американский каштан, погибший от грибкового заболевания, занесенного в Нью-Йорк около 1900 года с партией азиатских саженцев, все еще балансирует на грани выживания в старом лесу Нью-Йоркского ботанического сада – в буквальном смысле слова, на своих корнях. Он всходит небольшими, полуметровыми ростками, погибает от заболевания, и все повторяется. И быть может, однажды, избавленный от подтачивающих его силы стрессов, связанных с человеческой деятельностью, он наконец-то выработает устойчивость к этой болезни. Когда-то самые высокие из лиственных деревьев в восточных американских лесах, воскресшие каштаны будут вынуждены сосуществовать с крепкими завезенными растениями, которые, скорее всего, выживут – японским барбарисом, восточным сладко-горьким пасленом и, уж конечно, айлантом. Здешняя экосистема останется памятником человеческой культуры в наше отсутствие, космополитичной ботанической смесью, которой никогда бы не было без нас.

Что, быть может, и неплохо, предполагает Чак Петерс из Нью-Йоркского ботанического сада. «Нью-Йорк делает великим городом его культурное разнообразие. У каждого есть что предложить. Но с ботанической точки зрения мы ксенофобы. Нам нравятся местные растения, и мы хотим, чтобы агрессивные экзотические растения убирались по домам».

Он постукивает носком кроссовка по белесой коре китайского амурского пробкового дерева, растущего среди последних болиголовов. «Это может звучать кощунственным, но сохранение биоразнообразия менее важно, чем поддержание функционирующей экосистемы. Имеет значение то, что почва защищена, вода очищается, что листья фильтруют воздух, а деревья дают новые саженцы, способные удержать питательные вещества от смывания в реку Бронкс».

Родиной масличной пальмы считается экваториальная Западная Африка.

Он вдыхает полные легкие отфильтрованного воздуха Бронкса. Подтянутый и моложавый в свои пятьдесят с небольшим, Питерс провел большую часть жизни в лесах. Его полевые исследования показали, что очаги обитания дикой масличной пальмы* глубоко в Амазонии, или дуриана на девственном Калимантане, или чайного дерева[7] в Мьянме неслучайны. Когда-то здесь побывали люди. Природа поглотила даже память о них, но ее формы все еще доносят до нас их эхо. И здесь будет так же.

По сути, это и происходит практически сразу после появления здесь Homo sapiens. Проект Маннахэтта Эрика Сандерсона воссоздает остров в том виде, в каком его нашли голландцы – а вовсе не первобытный лес Манхэттена, в который не ступала нога человека, потому что такого и не было. «Ведь до того, как пришли ленни-ленапе, – объясняет Сандерсон, – здесь не было ничего, кроме куска льда полуторакилометровой толщины».

Около 11 тысяч лет назад, по мере того как последний ледниковый период убывал к северу от Манхэттена, он тянул за собой тайгу из елей и лиственниц, которая сейчас растет на границе с канадской тундрой. На смену ей пришло то, что мы называем восточным лесом умеренных широт Северной Америки: дуб, гикори, каштан, грецкий орех, болиголов, вяз, береза, сахарный клен, амбровое дерево, сассафрас и американский лесной орех. На полянах росли кусты виргинской черемухи, душистого сумаха, рододендроны, жимолость и разнообразные папоротники и цветы. На солончаках – сортина изящная и розовый алтей. По мере того как эти растения заполняли прогревающиеся ниши, за ними следовали теплокровные животные, в том числе и люди.

Скудные результаты археологических раскопок заставляют предположить, что первые жители Нью-Йорка скорее всего не обитали здесь постоянно, а приходили в сезон для сбора ягод, каштанов и дикого винограда. Они охотились на индюков, тетерок, уток и белохвостых оленей, но в основном рыбачили. Окружающие воды были богаты корюшкой, шэдом и селедкой. В манхэттенских реках жила форель. Устрицы, моллюски, венусы, крабы и омары были в таком изобилии, что их сбор не требовал никаких усилий. Огромные кучи выброшенных раковин моллюсков вдоль берегов стали первыми конструкциями, оставленными здесь человеком. В то время когда Генри Гудзон впервые увидел остров, верхний Гарлем и Гринвич-Виллидж были зелеными саваннами, периодически расчищаемыми ленни-ленапе огнем для земледелия. Затапливая древние костровища Гарлема для изучения, что же всплывет на поверхность, исследователи проекта Маннахэтта выяснили, что ленни-ленапе выращивали кукурузу, бобы, кабачки и подсолнечник. Большая часть острова была столь же зеленой и густо заросшей, как Беловежская Пуща. Но задолго до знаменитого превращения земли индейцев в колониальную недвижимость, оцененную для продажи в 60 голландских гульденов, Homo sapiens наложили свою печать на Манхэттен.

В 2000 году предвестник будущего, способного оживить прошлое, объявился в виде койота, сумевшего пробраться в Центральный парк. Затем в город проникли еще двое, а также дикая индюшка. Для возврата Нью-Йорка в лоно дикой природы вовсе не обязательно ждать ухода людей.

Тот самый первый койот-разведчик пришел по мосту Джорджа Вашингтона, за которым следит Джерри Дель Туфо по поручению Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси. Позже он взял под свой контроль мосты, соединяющие Статен-Айленд с материком и Лонг-Айлендом. Инженер-строитель сорока с небольшим лет, он считает мосты одной из самых прекрасных идей человечества, изящно перекрывающих пропасти и объединяющих людей.

Сам Дель Туфо перекрывает океан. Его оливковая кожа выдает сицилийца; его акцент – как у жителя городской части Нью-Джерси. Воспитанный среди замощенных улиц и стали, ставших его работой, он тем не менее способен восхищаться ежегодным чудом появления птенцов у сапсанов на верхушках башен моста Джорджа Вашингтона и чисто ботанической наглостью травы и деревьев айланта, храбро цветущих вдали от основного слоя почвы в металлических нишах, подвешенных высоко над водой. Природа ведет постоянную партизанскую войну против его мостов. Ее оружие и войска могут казаться смехотворно ничтожными в сравнении с доспехами из листовой стали, но игнорирование бесконечного, повсеместного помета птиц, который способствует переносу и прорастанию семян и при этом еще и разъедает краску, может оказаться фатальным. Дель Туфо борется с этим простым, но не сдающимся врагом, чья основная сила – в способности пережить противника, и он согласен с тем, что рано или поздно природа победит.

Но он приложит все силы, чтобы это произошло не в его дежурство. Во-первых, он чтит наследство, полученное им и его командой: их мосты были построены поколением инженеров, которое вряд ли могло предполагать, что треть миллиона машин будет пересекать их ежедневно, – и тем не менее прошло 8о лет, а мосты все еще служат. «Наша задача, – говорит он своим людям, – передать эти сокровища следующему поколению в лучшем состоянии, чем мы их получили».

Февральским вечером он направляется сквозь внезапный снегопад к мосту Байонн, общаясь по радио со своей командой. Подошва подъездного пути к мосту со стороны Статен-Айленда представляет собой мощную стальную решетку, которая сходится к огромному бетонному блоку, закрепленному на коренной породе – концевой опоре, держащей половину веса основного пролета моста Байонн. Прямой взгляд на этот лабиринт из двутавровых несущих балок, связывающих элементов, скрепленных с полудюймовыми стальными пластинами и выступами, и нескольких миллионов полудюймовых заклепок и болтов напоминает о благоговейном трепете, смирявшем пилигримов, изумленно смотревших на парящий купол собора Святого Петра в Ватикане: нечто столь могучее должно быть вечным. Тем не менее Джерри Дель Туфо точно знает, как упадут эти мосты, когда люди перестанут их защищать.

Это произойдет не сразу, потому что наибольшая опасность исчезнет вместе с нами. И это, по словам Дель Туфо, вовсе не бесконечная вибрация от трафика.

«Эти мосты построены с таким запасом, что трафик для них – как муравей в сравнении со слоном». В 30-х годах XX века не было компьютеров, чтобы рассчитать допустимую нагрузку строительных материалов, поэтому осторожные инженеры просто нагромоздили избыточные массу и количество связей. «Мы живем за счет запасов наших предков. Только в трехдюймовых несущих кабелях моста Джорджа Вашингтона достаточно проволоки из гальванизированной стали, чтобы обернуть вокруг Земли четыре раза. Даже если будет разрушена вся остальная подвеска, мост не упадет».

Враг номер один – это соль, рассыпаемая транспортными управлениями по дорогам каждую зиму, – прожорливое вещество, которое, покончив со льдом, принимается за сталь. Масло, антифриз и реагенты для таяния снега, стекающие с машин, смывают соль в ливневые отстойники и трещины, где обслуживающие команды должны ее находить и удалять. Не будет людей, не будет и соли. Зато появится ржавчина, и немало, как только некому окажется красить мосты.

Сначала окисление создает покрытие на стальной пластине, в два и более раза толще, чем сам металл, что замедляет скорость химической атаки. Стали потребуются столетия, чтобы проржаветь насквозь и развалиться, но для того, чтобы дождаться начала падения нью-йоркских мостов, не придется ждать так долго. Причина – все та же череда таяний и замерзаний. Вместо того чтобы трескаться, как бетон, сталь расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Так что для того, чтобы стальные мосты летом могли стать длиннее, им необходимы компенсационные зазоры.

Зимой, когда мосты сжимаются, пространство внутри компенсационных зазоров увеличивается, и туда задувает всякую всячину. Соответственно, когда это происходит, остается меньше места для удлинения моста при нагревании. Когда некому красить мосты, зазоры будут заполняться не только мусором, но и ржавчиной, которая занимает много больше места, чем исходный металл.

«С приходом лета, – говорит Дель Туфо, – мост станет больше, нравится вам это или нет. Если компенсационный зазор забит, расширение пройдет за счет самого слабого звена – вроде скрепления двух разных материалов». Он показывает на места соединения четырех стальных полос с бетонными концевыми опорами. «Здесь, например. Бетон будет трескаться в точке крепления балки к опоре. Или, через несколько лет, этот болт может срезаться. Рано или поздно балка освободится и упадет».

Любое соединение уязвимо. Ржавчина, образующаяся между двумя скрепленными стальными пластинами, начинает давить настолько сильно, что либо пластины изгибаются, либо заклепки расходятся, говорит Дель Туфо. Арочные мосты вроде Байонны – или Адских Врат через Ист-Ривер, созданных для железных дорог, – построены с наибольшим запасом. Они могут продержаться ближайшие 1000 лет, правда, землетрясения, проходящие через один из разломов под прибрежной равниной, могут сократить этот период. (Они, возможно, будут вести себя лучше, чем 14 облицованных сталью бетонных туннелей подземки под Ист-Ривер – один из которых, ведущий в Бруклин, сохранился со времен, предшествующих появлению автомобилей. Если разойдется любая из их секций, внутрь хлынет Атлантический океан.) Подвесные мосты и мосты со сквозными фермами, предназначенные для автомобилей, продержатся, однако, всего два или три столетия, прежде чем их заклепки и болты разрушатся и целые секции упадут в поджидающие воды.

Враг номер один – это соль, рассыпаемая транспортными управлениями по дорогам каждую зиму, – прожорливое вещество, которое, покончив со льдом, принимается за сталь.

К этому времени по следам тех отважных койотов, сумевших добраться до Центрального парка, последуют другие. Постепенно придут олени, медведи и, наконец, волки, вернувшиеся в Новую Англию из Канады. К тому времени, как упадет большинство мостов, самые новые здания Манхэттена уже будут также разрушены, так как протечки доберутся до встроенной стальной арматуры, она проржавеет, расширится и прорвет бетон, который ее укрывает. Более старые каменные здания, такие как Центральный вокзал, – особенно в отсутствие кислотных дождей, оставляющих отметины на мраморе, – переживут любую современную блестящую коробку.

В руинах небоскребов звучит эхо любовных песен лягушек, размножающихся в воссозданных реках Манхэттена, теперь заполненных сельдью и мидиями, занесенными чайками. Сельд и шэд также вернулись в Гудзон, правда, им пришлось потратить несколько поколений на адаптацию к радиации, просачивающейся из атомной электростанции Индиан-Пойнт, в 56 километрах от Таймс-Сквер, с тех пор, как начал разрушаться ее железобетон. Не хватает, однако, привыкшей к нам фауны. Непобедимые тараканы, попавшие к нам из тропиков, давным-давно вымерзли в неотапливаемых многоквартирных домах. Без мусора крысы умерли с голоду или стали добычей хищников, гнездящихся в сгоревших небоскребах.

Поднявшаяся вода, приливы и воздействие соли превратили искусственный берег Нью-Йорка в череду устьев рек и небольших пляжей. Без очистки пруды и водохранилище Центрального парка вернулись в свое исходное болотное состояние. Без пасущихся животных – если только лошади, использовавшиеся в кэбах и полицией, не сумели одичать и начать размножаться – газоны в Центральном парке исчезли. На их месте теперь взрослеющий лес, расползающийся по бывшим улицам и захватывающий пустые фундаменты. Койоты, волки, краснобурые лисы и рыжие рыси привели популяцию белок в баланс с дубами, достаточно крепкими, чтобы пережить сброшенный нами в почву свинец, и через 500 лет, даже при условии потеплевшего климата, дубы, буки и такие влаголюбивые виды, как ясень, продолжают доминировать.

Уже давно дикие хищники покончили с последними потомками домашних собак, но хитрая популяция одичавших домашних кошек выжила, питаясь скворцами. После того как мосты наконец-то обрушились, а туннели затопило, Манхэттен опять стал настоящим островом, а лоси и медведи переплывают расширившийся Гудзон, чтобы попировать ягодами, которые когда-то собирали ленапе.

Среди обломков финансовых институтов Манхэттена, обвалившихся в буквальном смысле этого слова, стоят несколько банковских хранилищ; деньги внутри, хоть и никому уже не нужные, отсырели, но целы. В отличие от произведений искусства, собранных в музейных хранилищах, построенных в большей степени для контроля температуры и влажности, чем для защиты от взлома. Без электричества защита перестанет действовать; со временем крыши музеев протекут, как правило начиная со стеклянных, а их подвалы заполнятся стоячей водой. Подверженное скачкам влажности и температуры, всё в комнатах хранилища станет добычей плесени, бактерий и прожорливых личинок знаменитого бича музеев, коврового кожееда. Распространяясь по всем этажам, грибок обесцвечивает и разлагает картины в Метрополитен до неузнаваемости. Произведения из керамики, однако, чувствуют себя неплохо, так как они химически близки к ископаемым. Если только что-нибудь их не разобьет, упав, они доживут до нового погребения и будут ждать новых археологов. Коррозия усиливает патину на бронзовых статуях, но не влияет на их формы. «Именно поэтому мы знаем о бронзовом веке», – отмечает специалист по сохранению искусства на Манхэттене Барбара Аппельбаум.

Поднявшаяся вода, приливы и воздействие соли превратили искусственный берег Нью-Йорка в череду устьев рек и небольших пляжей.

Даже если Статуя Свободы закончит свои дни на дне гавани, говорит Аппельбаум, она останется навечно неизменной, разве что несколько модифицируется ее химический состав, и, возможно, появится кокон из ракушек. И это может оказаться для нее самым безопасным местом, потому что в какой-то момент через тысячи лет любые все еще стоящие стены – может быть, куски стен капеллы Святого Павла напротив Всемирного торгового центра, построенной в 1766 году из манхэттенского сланца, – должны будут упасть. Трижды за последние 100 тысяч лет ледники начисто соскребали Нью-Йорк. Если только дьявольское изобретение человечества, углеводородное топливо, не раскачает атмосферу до точки невозврата и неудержимое глобальное потепление не превратит Землю в Венеру, однажды ледники сделают это снова. Взрослый буково-дубово-ясенево-айлантовый лес будет скошен. Четыре огромных мусорных могильника во Фреш-Киллс на Статен-Айленд будут сровнены с землей, а их крупнейшее скопление упорного ПВХ-пластика и одного из самых живучих человеческих творений – стекла – размолото в порошок.

После ухода льда похороненной в морене и впоследствии в более глубоких геологических слоях окажется неестественная концентрация красноватого металла, когда-то ненадолго имевшая форму проводки и труб. Затем все это было свалено в кучу и возвращено Земле. Следующий изготовитель орудий труда, пришедший или зародившийся на этой планете, сможет открыть и использовать его, но к тому времени уже не будет ничего, что могло бы указать, что это мы положили его сюда.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 17. Город волосатых рук

Глава 17. Город волосатых рук А что пьют трудящиеся в районах, лежащих на восток от столицы? Этот вопрос нам удалось исследовать благодаря дону Фредерику Тешейре, который родился и вырос в городке Камаша. Городок этот лежит на туристических маршрутах как центр индустрии

Глава 3 Шумерский город

Глава 3 Шумерский город Шумерская цивилизация по характеру была преимущественно городской, хотя и основывалась скорее на сельском хозяйстве, нежели на промышленности. Страна Шумер в 3-м тысячелетии до н. э. состояла из дюжины городов-государств, в каждом из которых был

Глава 1 Город

Глава 1 Город Происхождение и местонахождение Есть некоторая загадка в самом названии города, так как двойное название его Мехико-Теночтитлан объяснить нелегко. Этимология названия «Теночтитлан» прозрачна: это место, где растет теночтли, опунция (род кактуса) с твердыми

Глава 78 Нереальный город

Глава 78 Нереальный город Лондон всегда был городом видений и пророчеств. Основан он был якобы после вещего сна, увиденного Брутом, и воображение античных поэтов тревожил образ великого города «в чужой зеленой стране». Можно вспомнить слова Овидия в «Метаморфозах»: Вижу

Глава 4 ГОРОД

Глава 4 ГОРОД Главным городом считался Стамбул. Когда зимой 1457/58 года султан переместил правительство из Эдирне в новую столицу, Стамбул стал политическим и культурным центром империи, экспансия которой служила росту престижа и расцвету города. Стамбул был средоточием

Глава 3 ГОРОД В ОГНЕ

Глава 3 ГОРОД В ОГНЕ О том, в какой мере успех этой первой атаки Дрездена 5-й группой поздним вечером 13 февраля 1945 года был обеспечен точностью прогнозов погоды над районом цели, можно судить в сравнении с более крупной в количественном отношении атакой — с участием 320

Глава 2 ТЮРЕМНЫЙ ГОРОД

Глава 2 ТЮРЕМНЫЙ ГОРОД — Что здесь было раньше? — спросил я старосту, блуждая глазами по серо-грязным, липким стенам камеры.— Холодильник. Мне кажется, вы должны бы его помнить, — ответил он.И я сразу вспомнил. Это помещение, эти серые стены, сравнительно чистые несколько

Глава 3 Город без нас

Глава 3 Город без нас Мысль о том, что однажды природа может поглотить нечто столь огромное и бетонное, как современный город, с трудом возникает в нашем сознании. Само по себе титаническое присутствие Нью-Иорк-Сити сопротивляется попыткам представить его увядание.

Глава 16 Львиный город

Глава 16 Львиный город Разбогатев, Венеция стала сильнее. Любому городу нужна правящая власть, а обретенная власть влечет за собой надменность и воинственность. И жаждет еще большей мощи. Венеция, окруженная морем, не могла расширить свои границы. Но могла прирасти иными

Города «китайския» и «белыя» Китай-город, Белый город и Бульварное кольцо

Города «китайския» и «белыя» Китай-город, Белый город и Бульварное кольцо Новые стены воздвигли в «новом» районе расселения жителей – в Китай-городе. На самом деле ни к какому Китаю название отношения не имеет. «Кита» – это плотная связка жердей, из которых и поставили

Глава 15 Театральный город

Глава 15 Театральный город [27]Сегодня налицо весьма ясные свидетельства, говорящие о том, что в Лондоне некогда существовал древнеримский театр; он был расположен к юго-западу от нынешнего собора Св. Павла и всего на 150 с небольшим футов восточнее того места близ

Глава 21 Красный город

Глава 21 Красный город Цвет Лондона – красный. Кебы в начале XIX века были красными. Почтовые ящики – красные. До недавних пор красными были телефонные будки. Автобусы остаются красными и сейчас. Такого же цвета (по большей части) были одно время и поезда подземки.

Глава 78 Нереальный город

Глава 78 Нереальный город Лондон всегда был городом видений и пророчеств. Основан он был якобы после вещего сна, увиденного Брутом, и воображение античных поэтов тревожил образ великого города «в чужой зеленой стране». Можно вспомнить слова Овидия

Глава 5 Город

Глава 5 Город Век города достиг блистательного расцвета, но уже появились признаки того, что он умирает. Век был бурный и жестокий, но вдохновляющий. Свое происхождение он вел от городов-государств Древней Греции (за 3 тысячи лет до Ренессанса), породивших идеал свободного

США. Город греха Как целый город влюбился в гангстера

США. Город греха Как целый город влюбился в гангстера Убийства в Янгстауне, штат Огайо, отличались аккуратностью исполнения. Обычно убивали ночью, без свидетелей; убивали без затей — пуля в голову, бомба под капот автомобиля, — но порой прибегали к более изощренным и