Очерк десятый ОШОБИНСКИЕ АЛЬБОМЫ900

Очерк десятый

ОШОБИНСКИЕ АЛЬБОМЫ900

Авторы сборника «Визуальная антропология», изданного в Саратове в 2007 году, поставили под вопрос тот, казалось бы, очевидный факт, что изображение (я буду говорить о фотографии) является своего рода слепком с реальности. Скорее уж это иллюзия реальности, которая обладает магической способностью заменять саму реальность в сознании человека. Фотография заведомо представляет реальность в искаженном виде, причем искажение происходит и в процессе съемки (монтажа и обработки снимков), когда снимающий и снимающийся создают изображение согласно своим представлениям о том, каким оно должно быть, и в процессе последующего рассматривания, вспоминания, прочтения и интерпретации изображения. «Анализируя предысторию и вскрывая подтексты репрезентаций, — пишут редакторы сборника во введении, — изучая образы как источники информации об обществе, исследователи ставят вопрос о роли тех или иных социальных акторов в производстве и первичном отборе фотографических и иных визуальных текстов. Важно отрефлексировать этот многоэтапный процесс селекции материала, чтобы приблизиться к пониманию логики его участников»901.

Один из вопросов, которые в этой связи встают, — кто или что и каким образом влияет на конструирование фотографического изображения? Эту проблему можно рассматривать с точки зрения проблематики власти, создающей условия для видения или господствующий язык для описания (прочтения) окружающего мира. Анализируя фотоальбомы детских домов 1930—1950-х годов, Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова приходят к выводу, что «Визуальные репрезентации <…> не только были созданы, но и потреблялись в социальном контексте, где доминантные средства массовой информации диктуют модель для подражания <…> Снимки, представляющие различные виды деятельности воспитанников детдома, прочитываются как сообщения в более широком идеологическом и культурном контексте 1930—40-х гг., становясь отголосками профессионального медийного дискурса, создаваемого вокруг принципов и ценностей советского воспитания и представленного в искусстве соцреализма <…> Некоторые фотоизображения, отбираемые в альбомы для публичной презентации, словно бы цитируют плакатные образы <…> своего времени. Понятные всем смысловые коды связаны с идеологией, общей для исторического периода»902. Немного вскользь авторы замечают, что такие фотографические модели осуществляли круговорот — «из фотографий и СМИ они перемещались в реальную жизнь, где их вновь „ловил“ объектив камеры»903.

В разных статьях сборника «Визуальная антропология» красной нитью проходит тема воздействия советской идеологии на создание особой советской иконографии и на политизацию зрения. Меня здесь интересуют два вопроса, которые вытекают из проблемы взаимосвязи между властью и фотографией.

Во-первых, это вопрос о том, чем является фотография — инструмент ли она воздействия власти на сознание людей, средство ли манипуляции и навязывания определенных идеологических образов/образцов? Или же, напротив, это сфера, в которой человек сохранял свою автономию от власти, может быть, даже сопротивлялся ей, создавая собственный (локальный или групповой) нарратив и конструируя собственную идентичность?

Во-вторых, нетрудно заметить, что большинство исследований указанного сборника посвящены Центральной России и не касаются того, как политизация зрения осуществлялась на советских окраинах — в национальных республиках и автономиях (в той же Средней Азии), каким образом там осуществлялось конструирование визуальных репрезентаций904. Применима ли, в частности, к такому анализу саидовская концепция, в которой изобретение и изображение/описание Востока были напрямую связаны с политическим доминированием европейских стран в разных регионах мира?905 Существовала ли специфика видения или угла зрения в тех регионах, где на социальные различия накладывались культурные?

В последнем очерке своей книги я представляю вниманию читателей фотографические образы Ошобы и ошобинцев и рассматриваю условия возникновения и восприятия этих изображений. Меня интересует, как формировались каноны и шаблоны визуальной репрезентации Средней Азии в целом в XIX и XX веках, какую роль в этом процессе играли власть и официальная идеология. На примере собственного опыта фотографирования в кишлаке в 1995 и 2010 годах я также попытаюсь определить некоторые черты этнографического взгляда на изучаемое общество. Кроме того, я расскажу об основных жанрах визуальной репрезентации в семейных альбомах самих жителей Ошобы. Цель этого очерка — не только полнее представить собранный мной фотоматериал, но и продолжить разговор о проблеме гибридности и мозаичности самосознания людей, о проблеме того, как люди строили свое «я» при Российской империи и в советское время.

Власть и фотография

Завоевание Средней Азии совпало с эпохой распространения фотографической технологии. Хотя первоначально художественные изображения (например, среднеазиатские сюжеты того же Василия Верещагина) успешно соперничали с фотографиями и отчасти влияли на фотографический способ видения, к концу имперского времени фотография безраздельно господствовала в создании образа отдаленной окраины Российской империи.

Фотография воспроизводила колониальный взгляд, так как снимали Среднюю Азию главным образом русские (или европейские путешественники), которые имели собственные цели в этом регионе. Одним из первых проектов создания максимально полного колониального фотографического образа завоеванного региона был «Туркестанский альбом», известный также как альбом Кауфмана или альбом Куна906. Съемки были сделаны в 1871–1872 годах, 1235 отобранных снимков (не считая рисунков и карт) были сгруппированы в шесть томов и разбиты на четыре темы: этнография, история завоевания, промыслы, археологические древности. В 1873 году экземпляры альбома были переданы императору и цесаревичу, министрам и членам семьи Романовых, а также сокращенные варианты — в некоторые музеи и библиотеки. Осуществлялись и другие фотографические экспедиции, например известные путешествия С. М. Прокудина-Горского, который одним из первых в 1900—1910-е годы пытался создать цветной фотообраз Средней Азии907.

Изображения, представленные, в частности, в «Туркестанском альбоме» и других фотоколлекциях, имели все черты ориентализма, о котором писал Эдвард Саид.

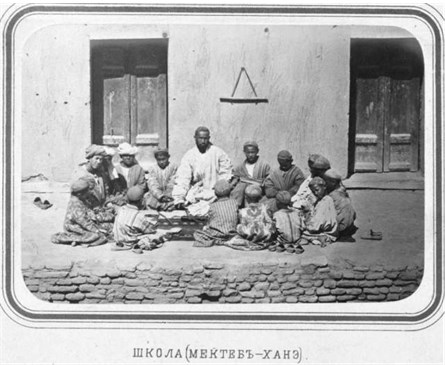

Во-первых, они подчеркивали чуждость и непохожесть среднеазиатского общества, проводя четкую разграничительную линию между «нами» и «ними». Этот эффект достигался с помощью этнографической и археологической экзотизации — фотографической демонстрации памятников древней архитектуры, видов кишлаков и городов, ритуалов и развлечений местных жителей, их одежды, инвентаря, музыкальных инструментов и так далее, то есть всего, что могло поражать, удивлять, шокировать непривычного к другим культурам зрителя (Илл. 34, 35). Отдельное внимание было уделено исламу — в частности, в «Туркестанском альбоме» были засняты все этапы чтения молитвы-намаза, для чего какой-то местный житель терпеливо выполнял роль натурщика. Целый ряд снимков носил общее название базарных (или уличных) типов, фиксируя ремесленников, продавцов, людей, представлявших интерес своим внешним видом, одеждой, антуражем. Отдельной группой лиц, которые привлекали внимание колонизаторов, были местные наркоманы и бачи (бачча) — мальчики, которые, переодевшись в женскую одежду, танцевали на публике908. Такого рода изображения подразумевали осуждение среднеазиатских нравов и, конечно, моральное превосходство тех, кто эти снимки должен был рассматривать.

Илл. 34. Среднеазиатская школа (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)

Илл. 35. Среднеазиатская свадьба (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)

Женщины вызывали особый интерес у фотографов (Илл. 36, 37). Их запечатлевали в местных нарядах, иногда развлекающимися и танцующими с открытыми лицами, иногда в паранджах и чачванах — подчеркнуто подчиненными власти мужчины. В одном случае зрителя должно было привлечь не лишенное элементов эротики подглядывание за закрытой от посторонних глаз жизнью909, в другом — сочувствие положению женщины в мусульманском обществе.

Во-вторых, имперская фотография служила средством своеобразного научного изыскания. С ее помощью, в частности, классифицировали местных жителей, выделяя и располагая в определенном порядке расовые, национальные, религиозные, социальные и профессиональные отличия. Образы людей вырывались из локального контекста и превращались в типажи — народностей или каких-то других групп. Такая классификация позволяла узнавать и осваивать окраину, что служило, конечно, и задаче ее подчинения.

Илл. 36. Местная женщина в парандже (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)

Илл. 37. Местная женщина без паранджи (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)

Наконец, в-третьих, имперская фотография, как и писал Эдвард Саид, подчеркивала превосходство и доминирование России над Средней Азией. Она делала это двояко. С одной стороны, снимки прославляли своих героев — генералов, которые занимали ключевые позиции в колониальной администрации, и тех офицеров и солдат, которые участвовали в завоевании региона. Отдельным жанром была также демонстрация поверженных противников. С другой стороны, на снимках отображались те, как считалось, положительные изменения, которые произвела Россия в регионе, — построенные и благоустроенные города, предприятия, железные дороги и так далее.

Я бы отметил еще тот факт, что создание визуальных репрезентаций происходило при заведомо неравноправных отношениях. Многие мусульмане крайне настороженно и даже негативно относились к изготовлению своих фотографических изображений, воспринимая их как запретные с точки зрения своей религии и культуры и даже приносящие вред. На снимках можно увидеть много хмурых и озабоченных лиц — вряд ли от этих людей ждали добровольного согласия на съемку. Видно, что они стояли или сидели в неестественных позах, ожидая, когда их снимут (это было связано еще и с технологией, которая требовала неподвижности в течение определенного времени), — вполне можно предположить, что подобные съемки были сопряжены с некоторыми формами принуждения.

Если изображения экзотического «другого» времен Российской империи вполне соответствуют концепции ориентализма, то визуальные каноны советской эпохи в нее явно не вмещаются. Последние подстраивались под идеологию, в основе которой лежал тезис о построении «нового мира», и, соответственно, взгляд зрителя следовало фокусировать в первую очередь на достижениях нового, передового, как многие полагали, строя или его символах. Ориентализация/экзотизация, разделение на «нас» и «них» остались и в визуальном языке советского времени, но были вписаны в сложную и порой противоречивую идеологическую конструкцию, в которой осуждение пережитков прошлого соседствовало с восхвалением (и даже конструированием) национальных культур и все это вместе вписывалось в образ современного советского общества.

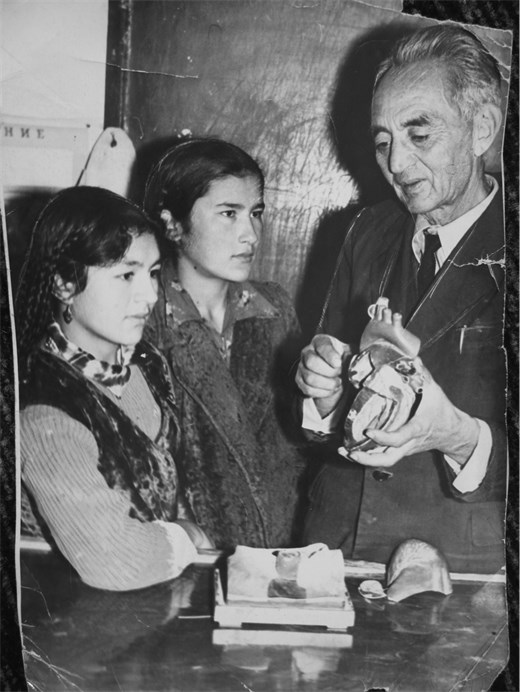

Как на пример такой советской фотографии могу сослаться на творчество Макса Пенсона, корреспондента газеты «Правда Востока» в 1920—1940-х годах. Герои его снимков были показаны читающими газеты, учащимися, трудящимися, отдыхающими после работы. Вместо прежних бачей, ремесленников и базарных типов мы видим совершенно иную иконографию: трактористов, юных балерин, юношей с винтовками, учеников в школе, участников митингов и собраний — образы, общие для всего советского пространства (Илл. 38, 39). В изображениях, конечно, сохраняются и нередко нарочито выставляются экзотизмы — «другие» лица, местные одежда и предметы быта и прочее, но вся эта инаковость теперь включена в советский современный контекст, знаки которого видны не только в сюжете, но и во вроде бы второстепенных вещах, строениях, надписях, позах, счастливых выражениях лиц. Женщины на фотографиях Пенсона, как правило, открыты, но их изображения не являются эротичными, они не противопоставляются мужчинам и не подчиняются им (Илл. 40).

Сравнивая имперские и советские снимки, я обратил бы внимание и еще на одну деталь. В имперской фотографии снимающий сам был той точкой, на которую смотрел снимающийся, и той инстанцией, которой последний подчинялся в процессе съемки. Власть фотографа в тот момент совпадала с политической властью и была нераздельна с ней, как бы ни была велика дистанция между фотографом и императором — главным зрителем «Туркестанского альбома». Пенсон же в своих изображениях смотрел сбоку или из-за спин, он был как бы невидим для снимающихся — «как бы», потому что в действительности они знали, что их фотографируют, они позировали для снимающего, не глядя в объектив, хотя, разумеется, иногда такого рода «спонтанные» сцены — результат умелой постановки. Это изменение связано, конечно, с появлением новой технологии, позволившей быстро фиксировать реальность. Но технология открыла возможности и для новых видов доминирования, когда прямое насилие замещалось самоконтролем и самодисциплиной, постоянным исполнением неких ролей — с осознанием, что за тобой всегда кто-то наблюдает и фиксирует твои вид, позы и слова.

Илл. 38. Советская школа (Макс Пенсон, 1930-е гг.)

Илл. 39. Советская семья (Макс Пенсон, 1930-е гг.)

Илл. 40. Советские женщины (Макс Пенсон, 1930-е гг.)

Этнография и фотография

Сегодня этнографическая фотография уже не ассоциируется напрямую с властью (как это было в «Туркестанском альбоме») — она превратилась в автономную сферу, в которой помимо идеологического заказа и цензуры существуют собственное понимание исследователем задач фотографирования и особый — исследовательский — угол зрения на реальность. Отделение науки от власти, увеличение дистанции между ними произошло в том числе и благодаря развитию технологии, сделавшей вообще любую фотографию видом индивидуального творчества, не подконтрольного академическим и политическим институтам. Став частным способом смотреть на мир, на людей и на вещи, этнографическая фотография обрела и новые смыслы, связанные с личностью самого фотографа-этнографа. С помощью визуальных изображений последний пытается продемонстрировать, к примеру, и сам факт своего пребывания в поле, и свою научную полевую инициацию, и свои социальные связи, сложившиеся в поле.

Тем не менее связь этнографических изображений с властью, то есть с интересами и привилегированным статусом тех, кем и для кого эти фотографии снимаются, остается пусть и менее отчетливой, но все же вполне просматриваемой. Разглядывая много лет спустя свои фотографии, сделанные в 1995 году в Ошобе, я неожиданно для себя заметил, насколько они напоминают клише имперской фотографии. Большинство моих фотоснимков фиксировали непохожесть (с точки зрения человека, приехавшего издалека и имеющего иные культурные привычки), они изображали местное общество как «другое». Я снимал места поклонения, кладбище, старые узкие улочки, строительство дома или местного жителя верхом на ишаке (Илл. XXII, XXIII), много кадров ушло на съемку махалля-туя910. Все это выглядело для меня, москвича, непривычно и поэтому привлекало внимание, даже заклание бычка для пиршества мне, городскому жителю, казалось тогда весьма экзотическим действием.

И наоборот, я практически не фотографировал то, что было мне знакомо и понятно, — больницу, школы, клуб, вообще какие-либо советские знаки и артефакты. Многие кадры были постановочными, максимально очищенными от современных элементов, выбирались такие места и ракурсы, в которых советскость была незаметна. Например, я фиксировал последовательность действий при выпечке хлеба в печи-тандыре, что являлось для меня признаком традиционности или инаковости, хотя в 1995 году в семье, где я жил, лепешки очень редко пекли в тандыре — топливо стало дорогим, поэтому чаще использовали небольшую электрическую печку (Илл. XXIV).

Из имперского такой способ видеть трансформировался отчасти в туристический взгляд, который тоже натренирован рассматривать экзотику и инаковость. Однако в отличие от туристических этнографические фотографии фиксировали не столько мое присутствие в этом месте, сколько отсутствие, что должно было служить признаком настоящей объективности. Я старался по возможности избегать своего появления на изображении, хотя нередко обращенные в объектив глаза снимающихся выдавали эту «тайну».

В 2010 году, вооружившись современным цифровым фотоаппаратом, я получил свободу почти неограниченно снимать все, что вижу (в 1995 году у меня было пять пленок по 36 кадров и мне приходилось выбирать, что заслуживает съемки, а что — нет). На этот раз, уже прочитав разные умные тексты с критикой полевой этнографии, я решил исправить свою прежнюю ошибку и восполнить пробел в собственном архиве — запечатлеть «современную» Ошобу. Я специально попросил знакомых провезти меня по территории колхоза и сделал снимки школ, магазинов, здания сельсовета, памятника погибшим в Великой Отечественной войне, клуба, хлопковых полей и насосов, колхозной конторы с памятником Калинину (Илл. XXV–XXXII). Дома, изучая новые фотографии, я поймал себя на мысли, что на этот раз поиск и фиксация следов современности воспроизводили официальный советский взгляд на Среднюю Азию, который отводил этнографизмам роль несущественных пережитков и подчеркивал (или конструировал) произошедшие либо происходившие изменения. Парадокс, однако, заключается в том, что следы советскости в 2010 году сами уже превратились в экзотику и своеобразный этнографизм, смешавшись с привычной экзотикой традиционности (Илл. XXXIII–XXXV). Ранее, в позднесоветское время советскость была незаметной фоновой данностью; видимой же она сделалась, только когда образовалась дистанция между нынешним днем и советской эпохой, когда было артикулировано и определено постсоветское как нечто отличное, иное по отношению к советскому. В 1995 году, судя по моим воспоминаниям и дневникам, ни в моем собственном сознании, ни в сознании ошобинцев такой дистанции еще не было.

Другим опробованным мной способом получить новый визуальный материал стала попытка застать жителей кишлака врасплох — фотографировать их в естественном, если так можно выразиться, положении, когда они не смотрят на меня и не позируют, то есть снизить эффект постановочности (Илл. XXXVI–XXXIX). Эта попытка не особенно удалась, так как я не обладал такой властью, какой, помимо безусловного таланта фотохудожника, обладал Пенсон в качестве репортера главной партийной газеты Узбекистана. С моей стороны процесс фотосъемки сводился к слишком очевидному насилию, которого либо сам я не мог себе позволить в силу чувства неловкости, либо не могли допустить фотографируемые, для которых фотосъемка становилась вмешательством в их личную жизнь, — они выражали недовольство, уходили из кадра или же принимали необходимый, с их точки зрения, вид фотографируемого (с соответствующим переодеванием, позированием и так далее), нарушая весь изначальный план.

Ошобинцы смотрят на себя

Изображения ошобинцев не могли попасть в «Туркестанский альбом», потому что фотоматериал для него собирали до присоединения Ферганской долины к России. Они не могли попасть также в объектив Пенсона, который снимал главным образом жителей Узбекистана, тогда как Ошоба оказалась в составе Таджикистана. Даже если бы не эти обстоятельства, шансы, что фотографов, работавших для генерал-губернаторского альбома или партийной газеты, привлечет именно Ошоба — один из наиболее отдаленных и бедных кишлаков из множества других населенных пунктов региона, — были бы весьма невысоки.

Я не уверен, что вообще существуют фотографии Ошобы и ее жителей до 1917 или даже 1923 года; возможно, одним из первых является снимок арестованного Рахманкула, сделанный как демонстрация побежденного противника911. Но в последующие десятилетия, и особенно в 1950-х годах, фотографы из различных печатных и телевизионных СМИ регулярно приезжали в кишлак, чтобы зафиксировать успехи колхозного строительства. Одновременно нарастало количество личных, семейных фотографий: сначала ошобинцы делали свои снимки за пределами Ошобы и привозили их домой для демонстрации своего статуса и связей, позднее, когда фототехника перестала быть узкопрофессиональной, начали фиксировать местные события, себя и соседей. В каждой семье появился свой фотоархив.

В 2010 году, во время короткой поездки в Ошобу, мне удалось посмотреть несколько семейных альбомов (или собраний) фотографий, принадлежащих жителям кишлака. Не назвал бы это небольшое исследование репрезентативным, но некоторые выводы оно, на мой взгляд, позволяет сделать.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что фотографические образы представляют ошобинское общество очень неравномерно. Чем выше официальный статус человека и его семьи, тем больше у них фотографий, которые так или иначе отражают их жизнь. В доме Х., который принадлежал к самому простому слою, я нашел только пару его снимков, тогда как в доме его ровесника, председателя колхоза Имамназара Ходжаназарова, или у бывшего директора школы Тоштемира Комилова фотографий было несколько десятков. Наличие и количество фотографий указывают, таким образом, на социальное положение человека в обществе.

Общественную функцию фотографий отражает и тот факт, что, несмотря на название семейных, изображения в фотоальбомах организованы в целом вокруг главы семьи — мужчины, показывая его в разных публичных ситуациях и разных компаниях (Илл. 41, 42). Остальные члены семьи — жена и чаще дети — присутствуют на некоторых снимках, но не являются их главными героями. При этом, хотя преобладает такой индивидуализирующий взгляд, изобразительный ряд вовсе не организован в виде фотобиографии данного человека — в альбомах нет детства, сменяющей его юности, зрелости и старости. Детские фото иногда присутствуют, но ребенок на них не играет центральной роли, а лишь сопровождает, в свою очередь, отца или деда — такие снимки напоминают не столько о детстве, сколько о предках и родственных связях альбомного героя (Илл. 43). Большинство же фотографий расположены не во временн?м/биографическом ряду, а скорее как перечисление социальных ролей, важных связей и наград.

Французский социолог Пьер Бурдье еще в 1960-е годы сформулировал идею о том, что фотографирование имеет семейную функцию, то есть призвано укреплять единство родственного коллектива912. Такой вывод, обычно рассматриваемый как некая универсальная характеристика913, не вполне приложим к Ошобе — собственно семейных фотографий я увидел в кишлаке не слишком много. Возможно, это связано с тем, что здесь семья — мужчины и женщины — собирается вместе только в приватной обстановке, когда нет чужих глаз. Как только в доме появляются гости, мужчины и женщины отделяются друг от друга — мужчина с гостем переходит в гостиную, а женщина с гостьей остается в одной из жилых комнат. Присутствие фотографа (который является гостем) и запечатление семьи на снимке противоречат этой логике и делают саму ситуацию съемки искусственной. Съемка всей семьи в сборе имеет, следовательно, какой-то дополнительный смысл, помимо укрепления ее единства. Например, в случае с семьей Имамназара Ходжаназарова это еще и указание на высокий социальный статус раиса, который позволял ему и его ближайшему родственному кругу нарушать неписаные правила гендерной сегрегации и вести себя как образованные советские люди. Функции фотографии, следовательно, не сводятся только к одной из них — семейной.

Илл. 41. Завхоз Кашамшамов в кругу родственников (предположительно 1960-е гг.)

Илл. 42. Раис Ходжаназаров в кругу родственников (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 43. Неизвестные отец и сын (?)

(предположительно 1950-е гг.)

Есть ряд типичных, повторяющихся в разных альбомах жанров фотографий: школьные, армейские, свадебные, отпускные, в кругу родственников, в кругу сослуживцев, рядом с начальниками или с подчиненными, на торжественных мероприятиях. Расскажу чуть подробнее о некоторых из этих жанров.

Семейная тема/функция была полнее представлена в свадебных фотографиях. Свадьба — один из немногих моментов, когда родственные и все прочие связи открыто выставлялись напоказ. Из других массовых семейных мероприятий существовал еще махалля-туй, но это всегда был мужской праздник, на котором задействовались не столько родственные, сколько махаллинские мужские отношения914. Похороны и поминки полностью исключались из фотографического ряда. Свадьба же, особенно свадебная вечеринка, — мероприятие, когда родственники и другие близкие, мужчины и женщины, собирались вместе, чтобы показать весь свой социальный капитал. Бурдье назвал свадебные фотографии социограммой, указывающей на сами связи, на социальное влияние и престиж915. Любопытно, что функцию фиксации этой социальной сети стали выполнять не столько фотографии, сколько видеозаписи, ставшие популярными и, что касается свадьбы, даже обязательными в Ошобе с начала 1990-х годов. Эти пленки или диски оставались в обеих семьях, жениха и невесты, и демонстрировались время от времени родственникам и знакомым.

Фотосъемка свадьбы имела и другие смыслы. Свадебная фотография фокусировалась, как правило, на молодоженах, которые, заключая брак, совершали своеобразный переход в новый — взрослый — социальный статус916 (Илл. 44, 45, 46). Некоторые такие снимки использовались в качестве приглашений на свадьбу, а потом хранились как свидетельство социальных связей (Илл. 47).

При этом, фотографируясь на свадьбе, люди вели себя не так, как в повседневной, регулируемой различными нормами этикета и сегрегации жизни. Обычно мужчина и женщина — даже муж и жена — не выставляли напоказ свою связь: если они и находились рядом, то все равно были отделены друг от друга, стояли или шли отдельно (мужчина всегда чуть впереди). На фотографиях же мы видим их вместе и наравне. Бросается в глаза и необычная одежда новобрачных, которую они никогда не носили в кишлаке. Эта одежда принципиально отличается от той, что была принята, и фасоном, и расцветкой, и степенью обнажения частей тела. Лицо невесты на фотографиях открыто или символически прикрыто, ее наряд белый, жених же — в темном костюме и галстуке. Следуя за американским антропологом Виктором Тэрнером, такое преображение можно было бы связать с лиминальным моментом перехода в другой социальный статус, когда участники обряда как будто оказываются в другом обществе917.

Хочу еще обратить внимание на то, что прежние свадебные ритуалы имели совсем другой сценарий: мужчины и женщины располагались раздельно; общение юноши и девушки происходило в отдельной комнате, где могли находиться только ближайшие родственники; перед тем как вывести невесту на улицу, ее закутывали в паранджу, скрывающую лицо и фигуру; в доме жениха невесту опять сажали за занавеску — скрывая от чужих глаз918. В таком полускрытом состоянии молодые, особенно невеста, должны были провести сорок дней — чилла (с постепенным снятием запретов на третий, пятый, седьмой и двадцатый дни)919. Хотя элементы данного сценария продолжали исполняться в 1960—1980-е годы, их не фотографировали. Из этого можно сделать вывод, что смысл фотографирования новобрачных заключался в желании не просто показать молодых и социальную сеть, в которую они были включены, но показать их определенным образом, как людей, исполнявших некий неместный ритуал и вписанных в какую-то иную культурную систему координат. Такая «неместность» была сама собой разумеющейся и не определялась как чужая, но ошобинские интеллектуалы легко узнавали в ней советскость или русскость, а теперь иногда называют ее европейской (вслед за Тэрнером ее можно было бы, наверное, назвать «идеологический коммунитас»920). Причем, замечу, такие фотографии делались для себя, а не по какому-либо указанию со стороны власти, но люди сами хотели видеть себя в данной ситуации такими, какими представали на снимках.

Илл. 44. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 45. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 46. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 47. Приглашение на свадьбу (предположительно 1980-е гг.)

Другой часто встречающийся в семейных альбомах жанр — школьные снимки. В ошобинских альбомах они имели примерно ту же внутреннюю логику, что и свадебные фотографии. Прежде всего, это был точный отпечаток социальных связей, только не родственных, а дружеских. Среди мужчин в местном обществе было несколько разных, хотя и нередко пересекающихся между собой категорий друзей921. Это могли быть жўралар — соседи по улице, хорошие знакомые, которые время от времени устраивали посиделки в чайхане вскладчину (или зимой по очереди в своих домах)922. Это могли быть ўрто?лар — просто близкие друзья, люди с общими интересами и приятные друг другу, из числа которых выбирали, например, свидетеля на свадьбе. Это мог быть шерик — друг, с которым вели общие дела, партнер, доверенный человек. Это могли быть ошнолар — знакомые в других селениях, которые помогали в случае необходимости (эти отношения часто передавались по наследству от отца к сыну)923. У женщин дружеские связи не были так социально институционализированы, как у мужчин, но и у них существовали схожие категории подруг924 (Илл. 48, 49).

Одна из наиболее важных категорий друзей и подруг в позднесоветскую эпоху — одноклассники (синфдош). Отношения между ними не прерывались после окончания школы, а сохранялись на протяжении десятков лет и имели довольно формализованный характер. Раз в год или по юбилейным датам проводились (в Чинар-бува или других местах отдыха) сборы всех — и мужчин, и женщин; правда, сидели и праздновали они по отдельности. У мужчин было также принято регулярно собираться по очереди друг у друга: после окончания школы — каждую субботу, со временем — в одну из суббот каждого месяца. В таких собраниях участвовали все, независимо от личной (не)приязни, хотя это не носило принудительного характера и кто-то постепенно отдалялся от остальной компании. Долгом синфдош являлась помощь деньгами и услугами при проведении свадьбы, махалля-туя, похорон или по какой-то другой необходимости, на ритуалах они сопровождали своего одноклассника (девушки — одноклассницу), обязательно участвовали, например, в бракосочетании в загсе или на вечеринке. Этой социальной сетью дорожили, и фотографии одноклассников были одним из способов ее сохранения и запоминания, кодификации и демонстрации.

Однако смысл школьных фотографий не сводился лишь к запечатлению социальных связей. Хранились обычно снимки, сделанные в последний год учебы, — как своего рода знаки завершения определенного социально-возрастного периода и, соответственно, перехода в новое состояние. Официальные фотографии 1950—1990-х годов явно копировали заданный образец: в верхней их части расположены изображения директора школы (или даже заведующего районным отделом образования), классного руководителя и учителей, ниже — изображения юношей и девушек вперемежку, на самих снимках присутствуют приметы советского общества — портреты советских руководителей, символы образования (на одном из снимков ученики держат в руках учебник «Русская и советская литература») либо каких-то достижений, связанных, например, с космосом, спортом и так далее.

Илл. 48. Подруги (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 49. Одноклассники на колхозном поле (предположительно 1980-е гг.)

Любопытно присмотреться к тому, как были одеты старшеклассники925 (Илл. 50, 51, 52). На официальных фотографиях 1950-х годов все ученики-мальчики — в светлых рубашках и темных костюмах с галстуками. У многих видны комсомольские значки и ручки, вставленные в карманы пиджаков. Их одежда так похожа, что создается впечатление, будто мальчики всего класса пользовались парой-тройкой пиджаков специально для съемки. Единственный местный элемент одежды — тюбетейки, хотя у многих из-под пиджака, кажется, выглядывают и легкие халаты. Девочек-учениц на снимках мало: одни наряжены в какие-то белые платья, другие — в разноцветные местные, но у тех и других платьев нетрадиционный фасон с отложным воротником, на всех девочках — пиджаки (точнее — пиджак, поскольку, похоже, он один и тот же), на головах — тюбетейки, волосы заплетены в множество косичек. На официальных фотографиях 1970-х годов мальчики опять одеты в «европейские» костюмы и галстуки, теперь в основном без тюбетеек, девочки — в платья характерной для Средней Азии пестрой расцветки, но с отложными воротниками, в тюбетейках и с заплетенными косичками. На фотографиях начала 1980-х годов у мальчиков нет галстуков и одежда более неформальная, девочки сохраняют прежний стиль (Илл. 53).

Школьные фотографии показывали, таким образом, приобщение и принадлежность к другому, «русскому/европейскому» миру, в котором действовали иные, чем в локальном сообществе, правила классификации и организации социальных связей. На снимках присутствовали и определенные элементы, которые можно прочитывать как местные или национальные, но и они на поверку оказывались сконструированными — к такого рода образам можно отнести девичьи тюбетейки, которые в повседневной жизни девушки не носили926.

Илл. 50. Ошобинские ученики с учителями

Илл. 51. Ошобинские ученицы с учительницами

Илл. 52. Школьная выпускная фотография (1954 г.)

Илл. 53. Школьная выпускная фотография (1980 г.)

К особому жанру относились изображения местных начальников, которые мне удалось увидеть в семейных альбомах бывших председателя колхоза Имамназара Ходжаназарова, заведующего районо Тоштемира Комилова и колхозного завхоза Мамаджана Кашамшамова (Илл. 54, 55, 56). Для этого жанра были важны знаки власти, которые могли быть очень разными, но обязательно узнаваемыми именно как принадлежащие власти. Такими знаками являлись близость к вышестоящим чиновникам и участие в официальных мероприятиях. В фотоальбомах Ходжаназарова можно было увидеть их героя рядом с первыми лицами Таджикистана — Джаббаром Расуловым и Эмомали Рахмоновым, но центральное место в них занимал снимок, на котором раис был запечатлен рядом с первым лицом СССР — Михаилом Горбачевым, вручавшим ему в 1991 году медаль Героя Социалистического Труда. В фотоальбоме же Тоштемира Комилова, чиновника несколькими рангами пониже раиса, сохранилась фотография Дадабая Турсунова — человека, чья власть была значимой для ошобинцев в 1920—1940-е годы927.

На многих фотографиях представители ошобинской элиты были изображены с властными регалиями: Ходжаназаров с орденами, Комилов в форме офицера, Кашамшамов с машиной «Волга». Принадлежность к власти обозначалась также с помощью постановочной композиционной структуры: руководитель находился в окружении «народа» (стариков, женщин, детей), разговаривал по телефону (с подчиненными или начальством), вручал почетный вымпел колхозникам — такого рода снимки отражали неравное положение снимающихся, разные позиции, которые они занимали в общественной иерархии (Илл. 57, 58, 59). На фотографиях представители местной власти, как правило, были изображены в «европейской» одежде, иногда в сталинском кителе, но при этом в ней сохранялись местные элементы, вроде тюбетейки или наброшенного поверх халата. Все эти композиции и образы брались из официального изобразительного языка — именно так фотографировались высшие советские чиновники. В этом же языке присутствовали и санкционированные идеологией национальные особенности (Илл. 60). Копируя официальные шаблоны, такого рода фотографии явно отсылали зрителей к знакомым им примерам, проводили параллель между локальной элитой и советской верхушкой, передавая первым легитимность вторых.

Илл. 54. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)

В язык самоописания власти входил фотографический ряд за пределами кишлака, который также подчеркивал ее привилегии — возможность побывать в других регионах СССР, или на престижных курортах, или даже за границей. Причем места, зафиксированные на таких снимках, — это, как правило, европейская часть России либо европейские страны, но не среднеазиатские места отдыха. При этом фотографируемые почти полностью теряли признаки локальности и внешне совершенно преображались в советских или просто современных людей (Илл. 61).

Илл. 55. Тоштемир Комилов (предположительно 1980-е гг.)

Илл. 56. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)

Бурдье писал, что в деревенском обществе фотографирование себя в виде горожанина — своеобразная игра в горожанина — означает самоисключение себя из группы, поэтому деревенское мнение осуждало и осмеивало подобное представление себя «другим»928. Однако в Ошобе мы наблюдаем совсем другое восприятие. Игра в горожанина или в современного человека превратилась в важный символический ресурс, который позволял демонстрировать лояльность к господствующей идеологии и политическому строю и получать доступ к благам, которые эти идеология и строй обещали. Причем с какого-то момента такая игра велась уже не только по отношению к власти, а стала также формой конкуренции внутри сообщества за право выглядеть более современным, превратилась в элемент самосознания людей, которые отождествляли себя с современностью, пусть и в советском ее варианте.

Илл. 57. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)

Илл. 58. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)

Илл. 59. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1980-е гг.)

* * *

Историк Йохан Хелльбек в книге «Революция в моем сознании: написание дневников при Сталине» обратился к такому источнику советского времени, как личные дневники929. Само их наличие на первый взгляд парадоксально, поскольку тоталитарный сталинский режим должен был бы, как мы привыкли думать, безжалостно преследовать все виды деятельности и мысли, ему не подконтрольные. Тем не менее, пишет Хелльбек, дневники были, и в большом количестве, — они являлись популярным жанром самоосмысления советских людей. Тогда напрашивается предположение, что в такого рода дневниках можно найти подлинное отношение человека к самому себе и к сталинскому режиму, свободное от официоза и отражающее скрытое противостояние идеологии. Но на это Хелльбек замечает, что персональные нарративы в личных дневниках «были настолько насыщены ценностями и категориями советской революции, что, казалось, полностью упраздняли границу между публичным и частным»930. Ученый предлагает заново оценить процесс воздействия идеологии на сознание людей, рассматривая последних не столько как ее жертв, сколько в качестве индивидуальных субъектов, «являющихся по своей природе не автономной, но порождаемой идеологией и динамично взаимодействующей с нею [инстанцией]»931. Идеология не просто репрессировала, наказывала и принуждала — она персонализировалась, становилась языком индивидуального самоописания и самосознания, в частности в личных дневниках, в которых человек разговаривал сам с собой, используя лексику и символы окружающего его мира.

Илл. 60. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)

Илл. 61. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)

Выводы Хелльбека можно отнести и к фотографии — к тем же семейным альбомам, которые выполняли роль визуальных дневников932. Мы явственно видим/прочитываем в них идеологические конструкции советской эпохи, а не какие-то антисоветские или несоветские желания. Навязывание подобных конструкций происходило синхронно с процессом усвоения и переработки идеологических канонов и шаблонов во взгляды, которые человек начинал считать своими личными и которыми он дорожил — независимо от критичности своего отношения к советскому режиму и идеологии.

При этом у взаимодействия идеологии и самосознания в культурно-специфической среде, которую представляли собой среднеазиатские общества, были свои особенности. Главная из них, на мой взгляд, состояла в том, что местные жители отчетливо различали/характеризовали советские образы как русские или европейские, то есть привнесенные извне. Копируя эти образы и принимая их в качестве своих, они тем не менее сохраняли по отношению к ним некоторую дистанцию и могли воспроизводить их лишь частично, всегда вперемешку с категориями и символами, которые считались своими — локальными, национальными. Последние же в действительности тоже создавались в рамках советской идеологии — строительства наций в Средней Азии и канонизации национальной/традиционной культуры933, генеалогия которой восходила в том числе к ориенталистскому воображению. Иначе говоря, советская идеология имела внутри себя сложную иерархию и предлагала местному населению разные способы освоения современности, разделяя ее на разные уровни. Такой раскол советских представлений и практик на «свое» и «чужое» совсем не обязательно имел конфликтную природу934, но сам этот факт указывает на весьма противоречивый, гибридный, бриколажный способ формирования/конструирования в данном обществе своего «я», на существование последнего между разными зафиксированными идентичностями935.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ДЕСЯТЫЙ ПЕРИОД Октябрь-декабрь 1944 года: от визита Черчилля в Москву до Ялтинской конференции; политические соглашения военного времени и координация стратегических программ

ДЕСЯТЫЙ ПЕРИОД Октябрь-декабрь 1944 года: от визита Черчилля в Москву до Ялтинской конференции; политические соглашения военного времени и координация стратегических программ Черчилль в Москве, октябрь 1944 года; европейские дела, военные и гражданскиеЧерчилль пришел к

ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ

ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ Преследования религии в Советском Союзе. Еврейский комиссариат. Евсекции. Борьба с иудаизмом и еврейскими традициями1Православная церковь в дореволюционной России входила неотъемлемой частью в общее государственное построение‚ основанное на принципе

ОЧЕРК ШЕСТИДЕСЯТЫЙ

ОЧЕРК ШЕСТИДЕСЯТЫЙ Евреи-партизаны1Фаня Симкина, Белоруссия:"Мы с сестрой поцеловались на прощание – знали, что идем на смерть. У меня был сын, Валерий, ему было девять месяцев. Я хотела оставить его дома, авось кто-нибудь возьмет и вырастит, но сестра сказала: "Не делай

ОЧЕРК – ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЧЕРК – ПРИЛОЖЕНИЕ От автора – дополнением к прочитанному1С 1935 по 1939 год‚ пока правители многих государств обсуждали вопрос‚ что делать с европейскими евреями‚ пока евреи еще рассчитывали на то‚ что беду пронесет мимо‚ ездил из страны в страну‚ от Балтики до Карпат

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ В середине восемнадцатого века жило в Европе более полутора миллиона евреев - в тесноте, нищете, унижении и бесправии. Условия их существования диктовали правительства, землевладельцы и магистраты городов, и это были отношения между хозяевами и

ОЧЕРК ВТОРОЙ

ОЧЕРК ВТОРОЙ 1Екатерина II правила страной до 1796 года, и после ее смерти российский престол занял ее сын Павел I. В 1799 году евреи из белорусского местечка Шклов пожаловались новому императору на владельца местечка отставного генерала С.Зорича, в прошлом - одного из

Десятый секрет. Сила любви.

Десятый секрет. Сила любви. Прошло сорок дней со дня той встречи в холле колледжа, и молодой человек не только многое узнал об Истинном Здоровье, но и стал применять свои познания на практике.Каждый день он уделял время для целительной визуализации и целительных

Исторический очерк

Исторический очерк Несмотря на то, что злоупотребление наркотиками стало одной из важнейших мировых проблем совсем недавно, в XX веке, опыт употребления людьми наркотических веществ измеряется тысячелетиями. Мифы и легенды, а также исторические хроники разных народов

Очерк 7. ПОД РЁВ ШТУРМОВИКОВ

Очерк 7. ПОД РЁВ ШТУРМОВИКОВ НОВАЯ НАПАСТЬ Слыхали ли вы о молуккцах или хотя бы о Молуккских островах, читатель? Вряд ли. Вот и в Западной Европе об этом народце и этой территории до середины 1970-х знали разве что узкие специалисты.К примеру, ботаник бы сказал, что

Десятый день

Десятый день Десятый день процесса В. А. Кравченко был посвящен опросу свидетелей со стороны ответчиков: их ожидалось большое количество, но без четверти три выяснилось, что свидетельская комната пуста.Председатель объявил перерыв на целый час, после чего появилось еще