ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ОСТАНОВКА БЛИЗ ГОРЫ БУМЗА

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОСТАНОВКА БЛИЗ ГОРЫ БУМЗА

[394]

Гора Бумза и ключ Ниер-чунгу. — Кочевые тибетцы. — Их наружный тип, одежда, жилище, пища, скотоводство, нравственные качества, семейная жизнь, язык и обычаи, административное разделение. — Тягостная наша стоянка. — Охота за ягнятниками и снежными грифами. — Сношения с местными жителями. — Тибетские солдаты. — Неудачная посылка в Напчу. — Торговый тибетский караван. — Монголы-переводчики. — Сведения, ими сообщенные: маршрут от Напчу до Лхасы; об этом городе; о далай-ламе; о населении Тибета. — Приезд посланцев из Лхасы. — Мое решение возвратиться. — Четвертый раз не попадаю в столицу Тибета.

Гора Бумза, близ восточной подошвы которой на абсолютной высоте 15 500 футов мы расположили свой бивуак, приобрела неожиданную известность, сделавшись крайним южным пунктом нашего путешествия по Тибету. Сама эта гора почти не выдается перед другими вершинами, рассыпанными на соседнем плато, и отличается лишь столовидною формою. Абсолютная высота Бумза 17 100 футов, но над своею подошвою она поднимается лишь на 1 600 футов. Восточный и южный скаты довольно обрывисты и изборождены небольшими скалами темного гнейса, богатого слюдою; вершина же совершенно плоская, усыпана крупно наколотыми кусками обыкновенного крупнозернистого красного гнейса. Из этих камней сложено здесь большое "обо".

Несмотря на свою громадную абсолютную высоту, гора Бумза не достигает снеговой линии; ее плоская вершина в конце ноября была почти свободна и от зимнего снега. Даже растительность здесь еще не исчезает: между камнями нам попадалась камнеломка и некоторые другие альпийские формы растений, а сотнею футов ниже, в ложбинах горных скатов, уже залегали кочковатые болота, изрытые норами пищух. С вершины Бумза совершенно ясно виден на юге вечноснеговой хребет Самтын-кансыр, а на севере узкою полосою тянутся вершины Тан-ла; к западу же холмистое плато уходит за горизонт.

Из восточной подошвы описываемой горы вытекают многие ключи и, собравшись воедино, образуют ручей Ниер-чунгу, на котором мы устроили свой бивуак. Местность здесь была сравнительна удобная, в особенности для Тибета. По крайней мере имелось вдоволь аргала на топливо, сносный подножный корм животным и незамерзшая ключевая вода; на что-либо другое мы не претендовали.

Кочевые тибетцы. В окрестностях нашей стоянки везде кочевали тибетцы, с которыми мы теперь и познакомились. К сожалению, знакомство было самое поверхностное, так как мы не имели в большей половине своего пребывания между этими тибетцами переводчика, услугами которого могли бы пользоваться. Выходило, что, живя среди мало известного населения, мы должны были ограничиться лишь наблюдениями, которые сами бросались в глаза, и сведениями, которые случайно до наc доходили(97).

Их наружный тип. По своему, наружному типу тибетцы, нами виденные, много походят на своих сородичей тангутов. В общем как те, так и другие не похожи ни на монголов, ни на китайцев, но отчасти напоминают наших цыган. Впрочем, если сделать более правильное, хотя и грубое описание физиономии описываемого народа, то следует предложить хорошенько смешать монгола с цыганом и эту смесь разделить пополам — в результате получится как раз тибетец [395]. Более же детальный портрет будет следующий: рост мужчин средний, лишь изредка высокий; грудь впалая; сложение вообще не сильное; цвет кожи темносмуглый, или даже светлокофейный; череп продолговатый, сжатый с боков, поэтому лицо вытянутое; лоб плоский; переносица вдавлена; нос всего чаще прямой и тонкий; скулы немного выдающиеся; глаза большие, черные, не косые и не глубоко посаженные; уши средней величины, не оттопыренные; губы иногда толстые; подбородок выдающийся; передние зубы широкие, редкие, посаженные у многих спереди десен и потому безобразно выдающиеся вперед; усы и борода растут плохо, да притом еще обыкновенно выдергиваются. Волосы на голове черные, длинные, сбитые клочковатыми прядями, словно хвосты у яков. Эти волосы никогда не стригутся, не чешутся и в беспорядке падают на плечи; сзади же заплетаются в косу, которой, впрочем, иногда и не бывает. Ламы бреют всю голову. Коса обыкновенно надставляется шелковыми нитками и украшается костяными кольцами, красными кораллами, бирюзою или медными и костяными бляхами. Кроме того, описываемые тибетцы нередко носят, обыкновенно в левом ухе, серебряные, иногда очень большие серьги; на пальцы надевают серебряные перстни.

Тибетские женщины малорослы, грязны и вообще некрасивы, но изредка попадаются сносные физиономии; цвет лица светлее, нежели у мужчин; передние зубы более правильны. Волосы свои на голове тибетки разделяют спереди посредине пополам и заплетают их как здесь, так и сзади головы на множество мелких косичек, которые затем связываются на высоте плеч и на самых концах двумя поперечными лентами, украшенными, смотря по состоянию, кораллами, бирюзою, бубенчиками, серебряными или медными бляхами и даже китайскими медными монетами (чжосами). От середины верхней ленты спускается сзади, почти до полу, широкая, иногда тройная лента, украшенная подобным же образом. Кроме того, тибетки также носят в ушах серьги и кольца на руках. У детей обоего пола мы нередко видали на лицах багрового цвета лишаи, быть может результат постоянной нечистоты и летней сырости.

Одежда. Зимняя одежда тибетцев, как у мужчин, так и женщин [396], состоит из длинной бараньей шубы, покрытой у более зажиточных далембой или красной шерстяной материей. Шуба эта подпоясывается таким образом, что образует на пояснице мешок; правый рукав у мужчин обыкновенно спущен, и рука остается голою, иногда даже в холод. Рубашек и панталон не носят; вместо последних надевают овчинные наколенники. Сапоги шьются из грубой шерстяной материи, украшенной красными и зелеными продольными полосами; голенища до колен, подошвы кожаные, чулков не знают. На голове оба пола носят бараньи или лисьи шапки, иногда же повязки из красной шерстяной материи; часто, несмотря на мороз, голова остается непокрытой.

За поясом, впереди живота, у мужчин всегда надета сабля с весьма плохим клинком, но часто снаружи богато отделанная серебром, бирюзою и крупными красными кораллами; кроме того, за поясом же торчит длинная трубка, а с левого бока висит ножик и мешочек с разными мелочами. За пазуху, или, вернее в мешок, образуемый подпоясанною шубою, кладется чашка, кисет с табаком и изредка даже платок, в который сморкаются. У женщин за поясом также висит ножик и мешочек с мелочами; иногда здесь привешиваются ключи и связка китайских медных монет.

Некоторые мужчины носят на правом плече сзади небольшие далембовые или суконные лоскутки, украшенные бирюзою, иногда кораллами. Лоскутки эти играют роль талисманов, предохраняют от болезней и разных бед; силу свою получают от священнодействий лам.

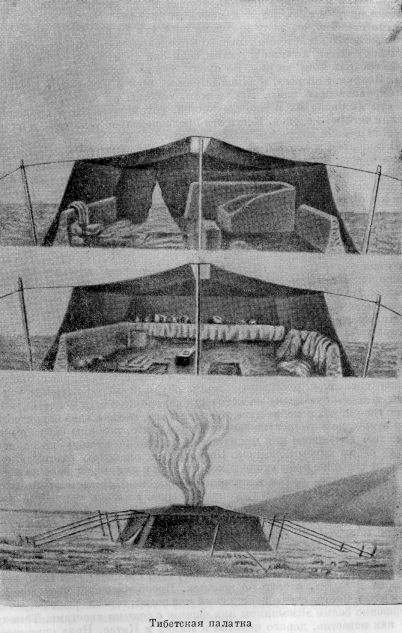

Жилище. Жилище тибетца, как зимнее, так и летнее, составляет черная палатка, сделанная из грубой, сотканной из волос яка, материи. Форма этой палатки почти квадратная; высота в большой рост человека; площадь внутреннего пространства бывает различна, смотря по величине семьи и зажиточности хозяина. Подпорками внутри служат три деревянных кола, поставленные один посредине, два же другие по бокам крыши, почти плоской. От наружных верхних углов и от средины каждого бока протянуты веревки, прикрепленные к земле также кольями. Вверху, почти посредине крыши, сделано продольное отверстие для света и выхода дыма. На земле под этой щелью, в средине жилья, устроен квадратный глиняный очаг, в котором днем, по крайней мере зимою, постоянно горит аргал[397]; здесь же в плоском железном котле варится чай и еда. Возле очага разостланы для сиденья бараньи, иногда волчьи, шкуры, на которых, вероятно, и спят ночью. По внутренним бокам описываемой палатки складывается, в виде фундамента, сухой аргал, покрытый иногда в заднем углу грубою шерстяною материей. На таких подмостках лежит платье, запасы провизии и домашняя утварь. Последняя, впрочем, весьма незатейлива и состоит, кроме горшков и чашек, предназначенных отдельно для каждого члена семьи, из небольших деревянных кадок, где держат кислое молоко, а также из глиняных кувшинов, или, чаще, из пустых яковых рогов, в которых сохраняется свежее молоко. С наружной стороны почти каждой палатки устраивается из аргала загон для ночевки баранов.

Несколько палаток, иногда с десяток и более, чаще же менее, соединяются в одно стойбище. Места таких стойбищ, равно как и продолжительность пребывания на них, сообразуются с временами года и достаточностью корма для скота. При обилии последнего у виденных нами тибетцев перекочевки с места на место должны производиться часто.

Пища. Главною пищей описываемых кочевников служит баранье или, реже, яковое мясо, которое они едят довольно часто сырым. Подобная привычка явилась, вероятно, вследствие затруднительности, иногда невозможности зажечь летом намоченный дождем аргал. Как бы то ни было, но свежему человеку противно смотреть на подобную мясную трапезу тибетцев, обыкновенно усевшихся предварительно вокруг очага. Каждому члену семьи, а также и гостям, если они хотят есть, хозяин бросает, словно собакам или зверям, по куску, тут же отрезанному, сырой говядины. Получивший свою порцию вынимает нож и начинает с жадностью есть окровавленное мясо. Кроме того, тибетцы по временам варят для себя суп из бараньих и яковых костей, сохранявшихся в продолжение трех или четырех месяцев. Кости эти предварительно толкутся, и их навар считается весьма полезным для здоровья.

Подспорьем к мясной пище служит чай с сушеным творогом, называемым чурою; кроме того, в чай подбавляется молоко и масло. Наконец, весьма любимым блюдом служит тарык, т. е. вскипяченное и потом скисшееся молоко. В изготовлении пищи, равно как и в посуде, у тибетцев такая же отвратительная нечистота, какая встречается у монголов, киргизов и у других азиатских номадов [398].

Скотоводство. Исключительное занятие виденных нами тибетцев составляет скотоводство. Земледельческий район отодвигается далее, в местности, ближайшие к Лхасе и вниз по р. Тан-чю, где, верстах в ста ниже устья Сан-чю, скучено, как нам сообщали, довольно густое население тех же подведомственных Синину тибетцев, занимающихся земледелием. Из скота всего более содержатся яки и бараны; в меньшем числе лошади и козлы; обыкновенных коров здесь нет вовсе.

Яки, разводимые тибетцами, встречаются также в Северной Монголии и в горах Алашанских, но лишь в Тибете имеют свою настоящую родину. Здесь на необозримых высоких плоскогорьях, изрезанных горными хребтами, животное это находит все любимые условия своего существования: обилие воды, прохладу в разреженном воздухе и обширные пастбища. Однако последние доставляют лишь скудный корм, главным образом жесткую тибетскую осоку на мото-шириках; помимо этих болот, если и выдается где-нибудь подобие луга, то трава здесь, мелкая, едва поднимающаяся от земли, до того иссушивается бурями, что, как уже сказано в девятой главе, пасущиеся яки принуждены бывают не щипать, но лизать эту траву своим грубым языком. Несмотря на подобную пищу, тибетские яки дают такое же превосходное молоко, как и яки, пасущиеся на роскошных альпийских лугах восточного Нань-шаня. Помимо этого молока, из которого приготовляется отличное масло, тарык и чура, яки доставляют своим хозяевам мясо, кости и грубую шерсть, обстригаемую обыкновенно в феврале; кроме того, животные эти во всем Тибете служат, подобно монгольским верблюдам, для перевозки тяжестей и отчасти для верховой езды. По крутым горам и по самым опасным тропинкам вьючный или верховой як идет уверенною поступью и никогда не оплошает. Даже по льду он ходит и бегает хорошо; там, где очень скользко, катится на своих копытах, словно на коньках. Преобладающий цвет домашнего яка черный, иногда светлокоричневый или пегий; гораздо реже встречаются совершенно белые экземпляры или черные с белыми хвостами. Такие хвосты, как известно, дорого ценятся в Индии и Китае. Нрав описываемого яка дикий, свирепый, охотно они слушаются лишь своих пастухов. В нас же яки всегда узнавали чужих людей и иногда даже бросались к нашему каравану, так что, во избежание свалки, мы принуждены были стрелять дробью в наиболее злых быков(99). В караване вьючные яки, у которых обыкновенно продето сквозь нос деревянное кольцо для веревки, заменяющей узду, не привязываются один к другому, подобно верблюдам, но идут свободно, кучею и даже кормятся по пути. На каждое животное кладется вьюк пудов в пять. Но для того, чтобы завьючить яка, необходимо уменье туземца, да и то иногда наиболее злые или же еще непривычные экземпляры бодают своих вожаков и сбрасывают вьюк.

Сравнительно с домашним яком Северной Монголии тибетский его собрат отличается меньшим обилием или даже отсутствием длинных волос на спине и верхних боках туловища, чем весьма походит на живущего рядом яка дикого, несомненного прародителя домашней породы.

Бараны, содержимые тибетцами в неменьшем обилии, чем и яки, отличаются от баранов монгольских измененными рогами и отсутствием курдюка(100). Рост их большой, нрав дикий, окраска преимущественно белая; голова же черная или, реже, коричневая; нередки и пегие экземпляры; шерсть очень длинная, но грубая. Мясо вкуса незавидного; да и жирны описываемые бараны никогда не бывают, конечно, вследствие плохих пастбищ. Баранье мясо для тибетцев, как и для всех номадов Азии, составляет любимое кушанье; молоко тех же баранов употребляется, как коровье, для еды и на масло; шерсть и шкура доставляют предметы одежды. Наконец, баран в Тибете служит вьючным животным и, с кладью в 25 фунтов, проходит целые тысячи верст [399]. Вместе с баранами тибетцы держат и коз, но в небольшом сравнительно количестве.

Лошади тибетские небольшого роста с грубыми статьями и длинною шерстью, но весьма сильные и выносливые; нрава смирного. Они довольствуются самым скудным кормом; кроме того, взамен зернового хлеба едят сушеный творог (чуру), а некоторые даже сырое мясо. Тем и другим туземцы кормят своих коней, когда пастбища станут уже чересчур плохи, а также во время сильных зимних морозов. От твердой травы на мото-шириках зубы здешних лошадей рано стираются.

Родившись и выросши на громадной абсолютной высоте, тибетские лошади не чувствуют усталости в здешнем разреженном воздухе и с седоком на спине быстро взбираются даже по крутым горам. К такому лазанью применены и вполне ступковидные, не знающие подков копыта описываемых лошадей.

Вообще скотоводство у тибетцев идет очень хорошо, чему трудно даже поверить, зная скудость здешних пастбищ и неблагоприятный климат. Но в Тибете, как и во всех пустынях Центральной Азии, существуют три великих блага для скота: обилие соли в почве, отсутствие летом кусающих насекомых и простор выгонов, по которым животные гуляют круглый год, не зная зимней неволи наших стран. Однако, несмотря на обилие скота, цены на него в Тибете довольно высоки. Так, на нашу звонкую монету, баран стоит 2 рубля; як — 10 рублей; лошадь посредственная от 30 до 40 рублей; 1 гин [400] масла — 20 копеек; 1 гин чуры — 10 копеек. Свежее молоко достать обыкновенно очень трудно, и стоит оно от 7 до 10 копеек за количество, равное нашей бутылке. Для загона скота, в особенности баранов, тибетские пастухи употребляют кожаные пращи, которыми очень ловко бросают небольшие камни.

Нравственные качества. Из всех кочевников, виденных мною в Азии, тибетцы в нравственном отношении были наихудшие. Чуждые гостеприимства и добродушия, столь присущего монголам, не испорченным китайским влиянием, обитатели Северного Тибета, несмотря на свой пастушеский быт, могут поспорить относительно хитрости, жадности к деньгам, плутовства и лицемерия с опытными проходимцами любого европейского города. Всегда, лишь только нам приходилось иметь какие-либо сношения с описываемыми кочевниками, мы убеждались, что это люди без всякой совести и поголовные обманщики. Сначала мы полагали, что таково придорожное население, испорченное проходящими богомольцами; но монголы единогласно уверяли нас, что не лучшие люди живут в Лхасе, да и во всем Тибете. "Душа у них, как сажа, — говорили нам те же монголы, — обворовать, обмануть другого, в особенности чужестранца, считается чуть ли не доблестью в столице далай-ламы" [401]. Затем характерную черту описываемых кочевников, как и всех вообще номадов, составляет лень, чему, конечно, всего более способствует пастушеская жизнь.

Религия виденных нами тибетцев — буддизм, сколько кажется, красного толка; достоверно узнать об этом мы не могли(101). В исполнении обрядов своей веры тибетцы аккуратны и усердны до крайности. Всегда и везде они бормочут молитвы, смысла которых сами не понимают; притом еще зачастую вертят в левой руке небольшой цилиндр, в который вложены молитвы, писанные на клочках бумаги [402]. На шее почти все носят особые амулеты в виде довольно объемистого ящичка, иногда богато украшенного с передней стороны; в этот ящичек укладываются маленькие идолы, различные реликвии, написанные молитвы и заклинания, творимые ламами. Влияние последних на простой народ безгранично; их слова — закон для массы.

Любопытство и словоохотливость составляют также весьма заметную черту в характере описываемого народа. Низкопоклонство перед богатыми или власть имеющими лицами развито до крайней степени.

В разговоре со старшим, в особенности чиновником, тибетец только твердит: "лаксу", в знак одобрения речи начальника; совершенно же наоборот ведет себя относительно лиц низших или чем-нибудь от него зависящих.

Из похвальных качеств тибетцев можно указать лишь на то, что они в общем энергичнее монголов.

Семейная жизнь. В семейной жизни описываемых кочевников мы встретили замечательное явление, впрочем, уже наблюдавшееся путешественниками в Южном Тибете, Бутане и Ладаке, именно полиандрию, т. е. многомужество. Двое, трое, иногда четверо мужчин имеют одну общую жену [403], с которой живут без всякой ревности и ссор между собою; лишь изредка более зажиточные держат собственную жену, иногда двух(102). Сами женщины весьма легкого поведения и за деньги охотно продают свои ласки, даже с ведома мужей. Понятно, что при таких условиях семейная жизнь тибетцев не может отличаться особенными добродетелями. Притом холостые ламы вносят в народ еще больший разврат, часто в самой противоестественной форме. В домашнем быту тибетские женщины нередко заправляют даже делами своих мужей. Обычай вымазывать черным лаком лицо перед выходом из дома, как то делается женщинами в Лхасе[404], здесь не существует.

Язык и обычаи. Язык виденных нами тибетцев, по словам бывшего у нас впоследствии в услужении монгола-переводчика, довольно хорошо объяснявшегося с туземцами, тот же, каким говорит народ в Лхасе. Но язык этот, по показанию того же монгола, много отличается от говора кукунорских тангутов, так что эти последние с трудом объясняются по приезде в Тибет. Мы сами, конечно, не могли сделать никаких лингвистических изысканий при той обстановке, в которой находились в Тибете(103).

Из обычаев тибетцев узнали также немногое. При визитах здесь меняются друг с другом, взамен наших карточек, так называемыми хадаками — небольшими, в виде платка или, чаще, полотенца, отрезками белой или зеленоватой шелковой материи различного качества, смотря по состоянию и взаимному отношению знакомящихся лиц. Обычай этот, существующий во всем Тибете, проник также к тангутам и частию к монголам, в особенности южным. Кроме того, при встрече и прощаньи, в особенности младшего со старшим, первый снимает шапку и наклоняет немного голову, высовывая при этом язык. В знак удивления те же тибетцы дергают себя за щеку. В разговорах с равными, подобно китайцам и монголам, нередко жестикулируют пальцами рук, показывая их лицу, с которым ведется речь: большой из пальцев означает одобрение или вообще хорошее качество, мизинец — наоборот; средние пальцы выражают и среднее качество вещи. Все мужчины, нередко и женщины, курят табак, но водки не пьют. Впрочем, пьянство в Центральной Азии — порок почти неизвестный. Каждый тибетец имеет свой особенный горшок и чашку, из которых пьет и ест отдельно от других членов семьи. Принимать пищу или питье из чужой посуды, в особенности от иностранца, считается осквернением и большим грехом. Чашки обыкновенно носятся за пазухою и, как у монголов, считаются предметом щегольства; поэтому нередко их вытачивают из дорогого дерева и отделывают серебром.

Обычай хоронить мертвых состоит в том, что их прямо выбрасывают в поле на съедение волкам, воронам и грифам; но ламы, сколько кажется, закапываются в землю. В самой Лхасе, как нам сообщали и как известно от прежних путешественников, судьба мертвеца решается ламами, которые по гаданию определяют, каким образом должен быть погребен труп: сожжен ли, брошен ли в реку, закопан в землю, или отдан на съедение птицам и зверям. В последнем случае мертвеца отвозят в степь и здесь во время чтения молитв режут тело на куски, которые бросают собравшимся грифам. Птицы эти хорошо знакомы с подобною добычею и мигом во множестве слетаются на нее, не боясь вовсе людей; кости скелета разламывают и бросают тем же грифам. Память умерших свято почитается.

Административное разделение. Все вышепоименованные тибетцы, как уже было сказано ранее, подчиняются в административном отношении не далай-ламе, но китайским властям из Синина. Таким образом, округ сининского ведения захватывает громадный район через Куку-нор, Цайдам и Северо-восточный Тибет, до границ собственно далайламских владений, т. е. тибетской провинции Уй [405]. От горы Бумза, где мы стояли, до этой границы было около десяти верст(104).

Подведомственные Синину тибетцы разделяются на семь аймаков[406], или орб по-тибетски. Три из этих аймаков кочуют по р. Сан-чю и на юг отсюда до границы владений далай-ламы; четыре остальных расположены по р. Тан-чю, вниз от выхода ее с плато Тан-ла. Верстах в ста отсюда скучено, как нам сообщали, довольно густое население тех же тибетцев, но оседлых и занимающихся земледелием. По реке там уже растет кустарник, вероятно Myricaria, а на горах можжевеловое дерево. В оседлом районе, в аймаке Напчу [407], живет и чиновник[408], заведывающий всеми семью аймаками. Вот их названия, с показанием приблизительного числа палаток:

Полагая средним числом по пяти человек на каждую палатку, получится общее число описываемого населения около 7 000 душ обоего пола.

Тягостная наша стоянка. На бивуаке близ горы Бумза нам суждено было провести восемнадцать суток, в тревожном ожидании ответа из Лхасы. От этого ответа зависела участь дальнейшего нашего путешествия. Верилось и не верилось насчет получения дозволения посетить столицу далай-ламы, откуда, быть может, мы сходили бы и в другие части Тибета. На случай отказа в пропуске я решил тотчас же итти назад в Цайдам и посвятить предстоящую весну, а если будет возможно, то и лето, исследованию верховьев Желтой реки, где, как известно, не бывали еще европейцы.

Теперь же наше положение оказывалось вдвойне неблагоприятным: во-первых, по неизвестности дальнейшей судьбы нашей, а во-вторых, потому, что мы были заперты и впереди, и позади.

На Тан-ла, как с большим вероятием можно было предполагать, нас ожидали ёграи; впереди стояли тибетские войска, которых, вместе с милицией, собрано было в деревне Напчу до тысячи человек. От этого отряда человек двести расположены были авангардом на границе далайламских владений.

Первые дни невольной нашей остановки посвящены были экскурсиям по окрестностям и писанию различных заметок; казаки тем временем заняты были починкою износившейся одежды и вьючных принадлежностей. Вскоре все это было покончено, и мы не знали, куда деваться от скуки, проводя целые дни и ночи в дымной, холодной юрте. Теперешнее бездействие тяготило, пожалуй, хуже, чем все труды предшествовавшего перехода по Тибету, тем более, что и нравственное наше состояние нельзя было назвать удовлетворительным, ввиду неизвестности дальнейшей судьбы нашей экспедиции. Выходило, что вместо желанного отдыха, мы нашли себе чуть не заточение, которое притом отзывалось и на здоровье всех нас, несмотря на то, что даже ночные караулы для казаков были отменены. Возможно было это сделать потому, что местные жители достаточно ознакомились с нашим оружием; притом по ночам светила полная луна, и обе наши зайсанские собаки чутко бодрствовали.

Охота за ягнятниками и снежными грифами. Единственным нашим развлечением была охота за ягнятниками и снежными грифами, которые беспрестанно прилетали к нашему бивуаку в надежде поживиться куском бараньего мяса. Никогда не преследуемые в Тибете человеком, наоборот, постоянно получающие от него подачки в виде мертвых тел, эти громадные и осторожные птицы вели себя крайне доверчиво.

Грифы были еще несколько осмотрительнее; но ягнятники садились прямо возле нашей кухни, иногда не далее двадцати или тридцати шагов от занятых варкою пищи казаков. Странно было даже с непривычки видеть, как громадная птица, имеющая около девяти футов в размахе крыльев, пролетала всего на несколько десятков шагов над нашею юртою или над нашими головами и тут же опускалась на землю. Стрелять дробью в такую махину казалось как-то стыдно да, пожалуй, часто и бесполезно; поэтому все ягнятники убивались пулями из берданок. Вскоре мы настреляли десятка два этих великолепных птиц, из которых шесть наилучших экземпляров взяты были для коллекции.

Снежные грифы [409], как сказано выше, вели себя осторожнее ягнятников. Они постоянно только парили над нашим бивуаком, а затем усаживались, иногда кучею, на скате горы, шагах в пятистах от нашего стойбища. Тогда все мы, двенадцать человек, посылали в них залп из берданок, но, к удивлению, большею частию безуспешно. Пробовал я стрелять в лет этих громадных птиц, но опять-таки мало выходило толку. Правда, пуля почти всегда громко щелкала в маховые перья могучих крыльев, но в самое туловище не попадала, хотя расстояние не превосходило двухсот или трехсот шагов и гриф, как обыкновенно, летел совершенно плавно. Впрочем, туловище самой птицы сравнительно невелико, немного больше гусиного, и попасть пулею в такую малую, притом движущуюся, цель, на значительную дистанцию, конечно, очень трудно. Выпустив несколько десятков патронов, я убил в лет только двух ягнятников и ни одного снежного грифа. Тогда решено было добыть этих птиц посредством отравленного мяса. Посыпав кишки и прочие внутренности зарезанного для еды барана синеродистым калием, мы выложили их на то место, где обыкновенно садились снежные грифы. Последние, конечно, точас заметили приманку, но сразу заподозрили что-то недоброе. Долго, пожалуй часа два или три, кружились терпеливые птицы над соблазнительною едою, садились возле нее на землю, затем опять поднимались, но все-таки не трогали. Тем временем успели отравиться два ягнятника, которых мы тотчас же убрали. Обстоятельство это еще более усилило подозрительность снежных грифов. Их собралось уже штук тридцать или сорок, круживших над местом приманки целою стаею, красиво пестревшею на темноголубом фоне ясного неба. Наконец вдруг один из грифов, быть может еще неопытный или наиболее жадный, стремглав наискось полетел к приманке, сел возле нее и принялся за кишки. Это было сигналом для остальных птиц, которые все сразу бросились к своему товарищу. Но не успели еще опуститься задние экземпляры, как стая снова поднялась и испуганно полетела прочь. Оказалось, грифы уже успели схватить отравленное мясо, и яд подействовал так быстро, что шестеро из них мгновенно упали мертвыми. За ними тотчас же были посланы казаки, которые и принесли добычу к нашему бивуаку.

Тем же синеродистым калием мы пробовали, по пути в Тибете, отравлять на ночь внутренности убиваемых яков или хуланов, но волки и кярсы чуяли запах яда и не трогали приманки. Неуспешна была также ловля вышеназванных зверей и капканами, которых у нас имелось несколько, но, к сожалению, все небольших, так что попавшийся в них волк или даже кярса легко высвобождали свои лапы. Лишь однажды, именно на нынешней стоянке, Ф. Л. Эклону удалось поймать кярсу благодаря тому, что зверь попал сразу в два капкана переднею и заднею лапами. Этот кярса, весьма обыкновенный во всем Северном Тибете, оказался новым видом, который я предлагал уже в девятой главе назвать Canis (Vulpes) ekloni. Имея хорошие, сильные капканы, в Северном Тибете можно добыть много как кярс, так и волков, ибо здешние звери не знают еще подобной ловушки.

Сношения с местными жителями. Тибетцы, кочевавшие в окрестностях нашей стоянки, сначала сильно чуждались нас, так что лишь под угрозою грабежа продавали нам баранов. Но затем, освоившись с нашим здесь пребыванием, притом видя, что мы никому и ничего дурного не делаем, местные кочевники ежедневно стали являться к нам то в качестве зрителей, то приносили продавать масло и чуру или приводили на продажу баранов и лошадей. За все это запрашивали цены непомерные и вообще старались надуть всяческим образом. Вместе с мужчинами иногда являлись и женщины, которых влекло, главным образом, любопытство.

К сожалению, незнание языка чрезвычайно мешало нашим сношениям с туземцами. Объяснялись мы большею частию пантомимами или с помощью нескольких монгольских слов, которые понимали некоторые из тибетцев.

Типы приходивших к нам как мужчин, так и женщин втихомолку срисовывал В. И. Роборовский, всегда искусно умевший пользоваться для этого удобными минутами. Когда, в свою очередь, нам или чаще нашим казакам случалось заходить в палатки соседних тибетцев, то эти последние, видимо, старались поскорее выпроводить непрошеных гостей; ни разу не предлагали чаю или молока, что всегда делается в каждой монгольской юрте; словом, не высказывали гостеприимства — лучшего обычая всех азиатских кочевников(105).

Проход наш без проводника через Северный Тибет, побитие ёграев, о чем здесь везде уже знали, наше скорострельное оружие и уменье стрелять — все это производило на туземцев необычайное впечатление, еще более усилившееся теми нелепыми слухами, которые распускала про нас народная молва. Так, везде уверяли, что мы трехглазые, чему поводом служили кокарды наших фуражек; что наши ружья убивают на расстоянии необычайном и стреляют без перерыва сколько угодно раз, но сами мы неуязвимы; что мы знаем все наперед и настолько сильные в волшебстве, что даже наше серебро есть заколдованное железо, которое со временем примет свой настоящий вид. Ради этой последней нелепости тибетцы сначала не хотели продавать нам что-либо и лишь впоследствии разуверились в мнимой опасности, хотя все-таки не вполне.

Тибетские солдаты. Из отряда, выставленного на границе владений далай-ламы, при нас находились посменно пятеро солдат под предлогом охраны, в сущности, конечно, для того, чтобы наблюдать за нами. В этом откровенно сознались и сами солдаты, которые в большинстве были довольно услужливы, в особенности когда мы вдоволь кормили их бараниною. От солдат мы опять узнали, что против нашей горсти собран в Напчу большой отряд, которому предписано силою противиться нашему дальнейшему движению. "Под страхом смертной казни нам велено драться с вами, а не убегать, — простодушно объясняли солдаты, — но что мы можем сделать против ваших ружей и вашей смелости; при первых выстрелах с вашей стороны мы все побежим, а там пусть что будет, то будет. Да и наши начальники трусят не меньше нас; они постоянно молят бога, чтобы беда миновала".

Караульные солдаты принадлежали к войскам далай-ламы. Армия этого последнего, вероятно вследствие ограничения, сделанного китайцами, состоит только из тысячи человек регулярных солдат. Пятьсот из них набираются в собственно далайламской провинции Уй, другие пятьсот присылаются из провинций Дзанг от банчин ирембучи, лица равноправного с далай-ламою в буддийской иерархии[410].

Разделяются тибетские солдаты на пеших и конных. Вооружение тех и других, сколько кажется, одинаково. Оно состоит из сабель, пик и фитильных ружей; последние, впрочем, далеко не у всех. Обмундирование не отличается от обыкновенной народной одежды. Набираются солдаты из тех семейств, где много мужчин. Эти семейства освобождаются от платежа податей. На службу поступают лет тринадцати или четырнадцати и служат до глубокой старости. От казны получают лошадь (кавалеристы), оружие, одежду и на продовольствие по три мешка ячменя в год; сверх того каждому солдату выдается ежегодно три лана жалованья. Откупиться от военной службы можно поставкою лошадей и продовольствия для войск. В случае нашествия неприятеля производится поголовное ополчение. В военном отношении тибетские солдаты, сколько мы их видели, ниже всякой критики.

Неудачная посылка в Напчу. Через неделю после нашего прибытия на ключ Ниер-чунгу, пользуясь сменой караульных солдат, я послал с ними в деревню Напчу казака и переводчика для того, чтобы купить чаю и дзамбы, бывших у нас на всходе. Кроме того, посланным поручено было разузнать, что возможно, относительно посещения Лхасы и про окрестную страну. Однако посланцы эти недалеко уехали. Их задержали в тибетском отряде, выставленном на границе, и не пустили далее, провизию же и чай обещали доставить по получении ответа насчет нас из Лхасы. Настаивать сильно из-за пустяков не следовало, и мы решили обождать.

Торговый тибетский караван. Спустя еще немного, невдалеке от нашего бивуака расположился на дневку караван тибетских торговцев, направлявшихся из Лхасы в Синин. Всего в этом караване было около двухсот вьючных яков, несколько верблюдов и 22 человека. Везли они в Синин — главный пункт торговли Северного Китая с Тибетом — сукно, курительные свечи и другие предметы для богослужения, священные буддийские книги, лекарства, пряности, сахар и пр. Товары эти идут из Синина частью в самый Китай, но всего более на север в Монголию. Обратно же из Синина в Лхасу направляются различные китайские и преимущественно пекинские товары, как-то: шелковые материи, далембы, фарфоровая посуда, седла, чугунные чаши, сапоги, огнива, ножи, трубки и разные другие поделки; возят даже такие мелочи, как, например, китайский уксус. Впрочем, самый провоз стоит недорого, так как вьючные яки довольствуются подножным кормом; время же, потребное для прохода — от двух до трех месяцев в один конец — мало ценится, как и у всех азиатцев вообще. Только разбойники ёграи и голыки нередко нападают на такие караваны; но более ловкие хозяева умеют откупиться и поладить с этими разбойниками, преследующими, главным образом, караваны монгольских богомольцев. Торговые караваны между Лхасою и Синином ходят ежегодно несколько раз осенью, зимою или самою раннею весною. Купцы (по-тибетски сумбуны) ездят почти одни и те же; для развлечения они берут иногда с собою и своих жен. Путем следования избирается или обыкновенная дорога северных богомольцев через Цайдам и Куку-нор, или более прямая, отворачивающая от вышеназванной на р. Тан-чю у южной подошвы Тан-ла.

Монголы-переводчики. Вместе с торговым караваном прибыли и трое наших знакомцев монголов, тех самых, которые впервые встречали нас с тибетскими чиновниками и теперь следовали на родину. Монголам этим мы несказанно обрадовались и тотчас же завербовали одного из них, именно цайдамца, к себе в переводчики, на случай движения в Лхасу, или в проводники, если придется возвращаться обратно. Два другие монгола — ламы, уроженцы хошуна Карчин, также не пожелали следовать далее с купеческим караваном, опасаясь нападения разбойников и присоседились к нам. Таким образом мы сразу приобрели двух переводчиков, которые очень много помогли нам в дальнейших сношениях с местными жителями. Монголы сообщили что, по слухам, в Лхасе идет сильный переполох вследствие нашего прибытия; народ возбужден, а власти не знают, что делать. Далее, те же монголы уверяли, что в столице далай-ламы наверное прибегнут теперь к различным гаданиям и шаманству, для чего в Лхасе имеется особая кумирня, где избранные ламы творят заклинания и при этом рубят саблями собачьи черепа. После такого волшебства жертва умирает, хотя бы находилась за тысячи верст. Даже китайцы веруют в силу подобных заклинаний и боятся их.

Сведения, ими сообщенные. Новоприбывшие монголы как теперь, так и после, при обратном нашем следовании через Тибет, сообщили нам, что знали про эту страну. Правда, сведения эти отчасти требуют проверки и во многом уже известны от прежних путешественников; тем не менее я постараюсь ниже передать то, что казалось нам более правдоподобным и менее известным.

Маршрут от деревни Напчу до Лхасы. Конечно, прежде всего мы расспрашивали про дальнейшую дорогу в Лхасу и наши переводчики дали нам следующие показания относительно маршрута из деревни Напчу в столицу далай-ламы.

Деревня Напчу на р. Хара-усу, или Нап-чю по-тибетски. Река эта вытекает из озера Амдо-цонак, лежащего верстах в 80-100 западнее Напчу; от этой деревни Хара-усу течет на юго-восток.

Стойбище Сан-шюн — до тридцати черных палаток. Дорога колесная; по пути две речки — Дзам-чю и Чюк-чю; обе текут с северо-востока и впадают в р. Хара-усу. Перевал через снеговой хребет Самтын-кансыр, который идет с запада и тянется далеко к востоку. Самый перевал, называемый Лан-лю, удобен для перехода верблюдов и даже телег. Вблизи него с запада стоит высокая снеговая вершина, называемая также Самтын-кансыр, а еще немного западнее другая высокая гора — Напчин-тан-ла. С южного склона горы Самтын-кансыр вытекает р. Уй-мурень, на которой стоит Лхаса(106).

Стойбище Редын — четыре черные палатки. Дорога колесная, идет сначала вниз по р. Уй-мурени; затем перевал через хребет Джок-цо-ла. С этих гор вытекает р. Дам-чю, впадающая в Уй-мурень.

Деревня Лха-гын-дзун на р. Уй-мурени — двенадцать домов, построенных из камня. Первые пашни; дорога колесная; по пути два небольших хребтика. Деревня Пон-до-дзун — до тридцати домов, на довольно большой реке Пон-чю. Через эту реку мост, сделанный из параллельно висячих железных цепей, между которыми вшита кожа, а на ней положены доски. Мост только для пешеходов; телеги и скот переправляют вплавь или в брод при малой воде. Пашни. Дорога колесная.

Деревня Лхюн-дюб-дзун — большая; пашни; дорога неколесная. В средине пути большой снеговой хребет Чок-ла, который идет к западу и верст через 250 или 300 (14 дней пути) соединяется с горами Самтын-кансыр.

Деревня Ним-бу-дзун — четыре дома; пашни; дорога неколесная. По пути высокий, но не вечноснеговой хребет Го-ла; перевал через него недоступен для верблюдов; однако в крайности можно сделать обход.

Город Лхаса. Местность — равнина; дорога колесная.

Всего от Напчу до Лхасы считается около 450 китайских ли; напрямик же по карте расстояние равняется 250 верстам. Все вышеназванные станции казенные; на них содержат лошадей, мулов и яков для проезда чиновников и правительственных курьеров. Караваны ходят на яках или, в редких случаях, на верблюдах; последним мешает не столько самая дорога сколько недостаток корма в местах оседлых. Путь от Напчу до Лхасы продолжается на верблюдах четырнадцать суток, а на яках до двадцати.

О Лхасе. Про столицу далай-ламы нам довольно много рассказывал один из наших же переводчиков, именно лама из Карчина, шесть лет проживший в Тибете. Впрочем, сведения его почти те же, каковые известны от путешественников, лично побывавших в Лхасе[411].

Город этот, называемый монголами Барун-дзу (Западнее святилище), или Мунху-дзу (Вечное святилище), расположен на абсолютной высоте 11 700 футов [412] в равнине на правом берегу р. Уй-мурени (по-тибетски Ки-чю), в одном дне верхового пути от впадения ее в Яру-цампо. Дома построены из глины и камней [413]. Постоянных жителей около двадцати тысяч, но с торговцами и богомольцами, приходящими зимою, цифра эта возрастает до сорока или до пятидесяти тысяч человек(108). Духовный т. е. ламский, элемент преобладает. По национальностям жители Лхасы состоят из тибетцев, китайцев, пебу, или индусов, приходящих из Бутана(109), и кашмирцев, известных под названием качи. Последние, все магометане, составляют отдельную общину, занимаются исключительно торговлею и имеют собственного старшину, признаваемого правительством. Пебу почти все ремесленники и славятся в особенности обработкою металлов. Китайцы, проживающие в Лхасе, занимаются также торговлею; кроме того, здесь, при китайском резиденте, состоит несколько сот солдат[414]. Товары в столицу далай-ламы привозятся главным образом из Китая, в меньшем количестве из Кашмира и Индии.

Дороговизна в Лхасе на все очень велика; деньги дешевы и их много. Народ весьма испорчен нравственно; много воров и развратных женщин; между ламами сильно распространен грех содомский. Однако, по общему убеждению, все грехи эти будут богом прощены, так как они творятся в святом городе.

Местопребыванием далай-ламы служит обширный монастырь Буддала [415], построенный на скалистом холме близ северо-западной оконечности Лхасы[416]. Летом же далай-лама живет в кумирне Норбулинка, лежащей невдалеке, западнее Буддалы. В самой Лхасе, кроме Буддалы, считается одиннадцать кумирен, вообще богатых и многолюдных. Помимо того, в ближайших окрестностях описываемого города построено также много кумирен, из которых самые знаменитые: Сэра, Брайбон и Галдан; их начальником считается сам далай-лама. Общее число лам в собственных владениях этого последнего наши монголы определяли до пятидесяти тысяч человек[417] (110).

О далай-ламе. О далай-ламе [418] мы узнали от своих монголов следующее. Предшественник нынешнего далай-ламы умер[419] в 1874 году в возрасте 22 лет. Как говорят, он был отравлен приближенными ламами, подкупленными светским правителем Тибета номун-ханом[420], с которым этот далай-лама не ладил.

Нынешний глава буддийского мира, составляющий, сколько кажется, тринадцатое перерождение далай-ламы, найден был [421] в Юго-восточном Тибете, в восьми днях верхового пути от Лхасы, в богатом тибетском семействе. Таким образом, новому тибетскому первосвященнику в то время, когда мы шли к нему, т. е. в 1879 году, от роду было только пять лет.

Обыденная жизнь далай-ламы не отличается от жизни других тибетцев. Пищею его также служит баранина, рис, дзамба, чай, масло, чура, тарык и изредка суп из старых толченых костей, который, по общему в Тибете поверью, укрепляет здоровье.

В известные дни тибетский полубог восседает в кумирне на престоле, к подножию которого подходят богомольцы; на их голову далай-лама кладет свою руку. Удостоиться подобного рукоположения считается величайшею благодатью, для получения которой верующие нередко тратят последнее состояние и рискуют всеми трудностями далекого путешествия. Да и в самой Лхасе можно видеть далай-ламу в кумирне, лишь заплатив за то не менее пяти лан; богатые же люди нередко делают большие приношения. Вообще в казну далай-ламы ежегодно поступают значительные суммы, которые идут на украшение кумирен, на содержание бесчисленных лам, наконец, вероятно, и расхищаются приближенными ламами. Последние всячески эксплоатируют имя и значение своего патрона. Так, не говоря уже о продаже различных амулетов и писанных заклинаний[422], самые нечистоты далай-ламы, приготовленные в виде небольших шариков, продаются на вес золота богомольцам[423]. Последние хранят, как величайшую святыню, подобную драгоценность, и глотают ее при тяжких болезнях, чтобы получить исцеление, или в час смерти для отпущения грехов.

Вообще жизнь далай-ламы крайне незавидная: за каждым его шагом следят приближенные ламы, номун-хан и китайские резиденты; нет возможности увернуться от подобной опеки, тем более юноше бесхарактерному и неразвитому, каковым, благодаря своему воспитанию, вероятно, и бывает каждый далай-лама. Если же случайно появится на далайламском престоле человек талантливый и энергичный, то он неминуемо будет изведен своими приближенными.

Труп умершего далай-ламы хоронят на дворе Буддалы в сидячем положении; над ним выстраивают часовню с позолоченною крышею. Каждая из таких часовен имеет сажени две или три высоты, и только часовня пятого по счету далай-ламы значительно поднимается над прочими. Подобным же образом хоронят и банчин ирембучи; но могил этого последнего в Буддале только пять(112).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Двенадцатая глава. На Распадковой

Двенадцатая глава. На Распадковой В самом конце октября 1944 года Изот Аркатов вышел окраинными улочками в тайгу. За ремнём, опоясывавшим ватную стёганку, торчал топор. Через плечо — моток верёвки. Кирзовые сапоги крошили верх наста, мяли корку подмёрзшего песка. Снег

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая «…Подвижный, тонкий, красиво сложенный, лицо дышит энергией, задором; глаза живые, пронзительные; голос привлекает задушевностью, искренностью; одет не как спортсмен, а как джентльмен — просто, изящно, в темно-синию триковую пару».Таким предстал

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 1В Нюрбе, в «столице искателей алмазов», как ее называли меж собой геологи, весна только начиналась. Таял снег, на проталинах показывалась изумрудно-яркая первая зелень. Почки на деревьях набухали, готовясь взорваться зеленым пламенем листвы. После

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 1Наконец наступил долгожданный день, когда «забурились».Ажурная вышка, собранная из кедровых стволов, поднялась на высоту десятиэтажного дома. Припудренная снегом, она четко вырисовывалась на синем морозном небе. Далманов накануне пуска взобрался на

Глава двенадцатая. Аннандейл

Глава двенадцатая. Аннандейл Скорее чем любовь, деньги и славу, дайте мне истину. Я восседал за столом, изобильно уставленным вином и яствами, вокруг которого сновали раболепные лакеи, но искренности и правды там не было, и я уходил голодным из негостеприимного приюта. Его

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая Как-то поздним осенним вечером Дружинины вернулись из театра.— А у нас гость! — встретила их в прихожей теща.И тут же из комнаты появился широко улыбающийся седоголовый Иван Тимофеевич Воронец. Одернув тесноватый ему пиджачишко, он поздоровался с

Глава двенадцатая Соколов

Глава двенадцатая Соколов В зеркальной двери отражались перелески, поля, речки, полустанки, станции, деревушки, мимо которых проносился скорый.На переезде в зеркале мелькнула задранная морда испуганной лошади, сивоусый мужик, грозящий с подводы поезду, потом девчушки в

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая Появление в Пскове генерала Крымова. — Переброска казаков из района Пскова. — Назначение Савицкого комиссаром фронта. — Корниловский мятеж. — Посулы Савицкого. — Поведение генерала Клембовского. — Я назначен главнокомандующим Северного

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая Я назначаюсь начальником полевого штаба Республики. — Указание Ленина. — В Серпухове у Вацетиса. — Положение на фронтах. — Катастрофа на Южном фронте. — Арест Вацетиса. — Хвастливая ложь бывшего главкома. — Особенности предстоящего преследования

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая Когда мне шел пятнадцатый год, наш дом снова наполнился детским плачем. Мама подала заявку на приемное материнство; наши обязанности состояли в том, чтобы ухаживать за детьми несколько недель, пока принимается решение об их дальнейшей судьбе. Некоторых

ГЛАВА ВТОРАЯ Прощайте, скалистые горы

ГЛАВА ВТОРАЯ Прощайте, скалистые горы Одновременно со строительством полигона решали, как быть с местным населением Новой Земли. Архипелаг до этого момента был малообитаем. Первый человек, который родился здесь в 1879 году, был ровесником И.В. Сталина. К моменту высадки

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая 1Артур решил, что в Зейнсвилле на пятно должны вставать маленькие члены «семьи». В конце концов, это даст им возможность получить некоторый опыт, научиться тому, что должен знать каждый ребенок: туризм, плавание, езда верхом, разбивка лагеря, разные виды

Глава третья. «В домике близ буддистского храма…»

Глава третья. «В домике близ буддистского храма…» Спать в ту ночь я так и не смог. Включил лампу на прикроватной тумбочке и стал читать прямо в постели.Скажу, чуть забегая вперед, что книга эта надолго стала для меня чем-то вроде лоции в моем поиске, путеводным пособием. По

Глава двенадцатая

Глава двенадцатая Когда мне шел пятнадцатый год, наш дом снова наполнился детским плачем. Мама подала заявку на приемное материнство; наши обязанности состояли в том, чтобы ухаживать за детьми несколько недель, пока принимается решение об их дальнейшей судьбе. Некоторых