Кино тоталитарной эпохи

Кино тоталитарной эпохи

Мы, советская кинематография… получили письмо от товарища Сталина. Вы знаете, что т. Сталин никому еще, ни одной области советского искусства писем не писал. Очевидно, это письмо означает, что наша партия считает кинематографию действительно самым важным и самым значительным искусством.

За большое киноискусство[59]

Der F?hrer selbst hat wiederholt in Gesprechen mit Filmschaffenden seine tiefe Vertrautheit mit Materie Film… Bei dieser Liebe des F?hrers… zum Film kann es nicht erstauntlich sein, dass der Film von Staat und Partei zum Volks– und Kulturgut erkleart wurde.

Dr. Oskar Kalbus

Vom Werden Deutscher Filmkunst[60]

Под этим названием я попытаюсь сравнить комплекс советских и немецких лент между 1933 и 1945 годами и тем самым обозначить феномен «кино тоталитарной эпохи», а вернее – тоталитарных режимов.

Как бы ни сравнивать картины – по известной ли любви к кино обоих вождей, по пропагандистской задаче, по пресловутой ли народности и партийности, по сюжетно-тематической структуре или по структуре организационной, – сходства наберется примерно столько же, сколько и различий. В скобках замечу: говоря о фильмах, я не вступаю ни в область политической теории, ни собственно политики. Речь о кино.

Советская кинематография к 1930 году была реально монополизирована государством, потеряв тот смешанный, полурыночный характер, который еще целое десятилетие после знаменитого ленинского Декрета о национализации кинодела (1919) она практически сохраняла. Нацистской – при тотальном контроле Имперской палаты кино над кадрами кинематографистов и продукцией – до реальной национализации (1942) оставалось почти то же десятилетие. Львиная доля ее продукции в 30-х по-прежнему носила развлекательный характер в стиле старой УФА – правда, в нацистской упаковке. Корпус собственно пропагандистских лент, по идее министра пропаганды Геббельса, был невелик. Из советской же продукции, напротив, жанровое кино оказалось в эти годы почти что вытеснено, ибо частная студия, какая она ни есть, озабочена кассой, а чиновники, какие они ни есть, – своими креслами.

При этом советское кино к началу 30-х сохраняло свой мощный творческий потенциал эпохи авангарда, хотя использовало его скудно и нерасчетливо, чтобы не сказать хуже. Всяческий революционаризм авангарда, формальный или содержательный, оказался второй, сталинской, революции не ко двору. Немецкое же кино заметно растеряло свой блеск эпохи экспрессионизма, лишившись таких режиссеров, как Эрнст Любич или Фриц Ланг, таких актеров, как Марлен Дитрих или Конрад Вейдт, таких операторов, как Карл Фройнд, продюсеров, как Эрих Поммер. Иные из них были нежелательны и изгнаны, другие уехали сами, третьи предпочли стать невозвращенцами в нацистскую Германию.

В обеих кинематографиях самые «идеологические» ленты – как немецкий «Юный гитлеровец Квекс» (Hitlerjunge Quex, 1933) или советский «Великий гражданин» (1937) – вовсе не обязательно были заказными; напротив, они могли быть движением души своих создателей. С другой стороны, намерения художников могли быть отнюдь не «тоталитарны», скорее наоборот, но пропаганда умело обращала их создания на свои нужды. Одна только перемена названия (что товарищ Сталин практиковал сплошь и рядом) могла поменять восприятие фильма почти до неузнаваемости.

Количество возможных подходов велико, но я остановлюсь на простом сравнении конкретных картин, как они были представлены в нашей ретроспективе на фестивале, точнее – на сличении фильмов нескольких опорных ее программ.

За основу сравнения мы принимали не столько сюжеты – они могли быть и вовсе не похожими, – сколько структуру фильмов, иногда их функцию в идеологии – например, поиски врага. При сравнении надо было держать в уме и общую смену парадигмы кино на пороге 30-х: повсеместный переход от эксперимента к тому сюжетному – он же «нарративный» – типу фильма (story), который условно можно назвать голливудским. Перемена эта отвечала столько же приходу в кинематографию звука, сколь историческим обстоятельствам каждой из стран.

Как бы ни искать специфику тоталитарности в пристрастии к сверхобщим планам, к нижним и верхним ракурсам, в характере освещения (советское кино заметно предпочитало дневное, ровное, нацистское – ночь и рассвет), все же львиная доля лент непротиворечиво укладывалась в господствующую норму стилистической «прозрачности» 30-х, иначе говоря – реализма. Выделяя собственно пропагандистские опусы, мы в то же время старались показать проекцию идеологии на кинематограф в целом, оставляя за скобками как намерения авторов, так и обстоятельства создания картин.

Когда мы начали отбор (Юры Ханютина уже не было в живых, и я работала с Кириллом Разлоговым, Катей Хохловой и Артемом Деменком), оказалось, что компаративные программы сами собою выстраиваются в определенную последовательность, оставляя за кадром целые пласты, важные для одной из систем и несущественные (или не существующие) в другой. Не столько мы складывали ретроспективу, сколько она складывала сумму наших представлений. Так определился комплекс фильмов, моделирующих в самом общем виде мифологию тоталитарных режимов. Он был далек от полноты, но достаточно представителен.

Если стилистические поиски эпохи принять за горизонталь, то тоталитарная система выстраивает по отношению к ней свою вертикаль, свою квазимифологическую картину мира:

миф вождя, фюрера

миф героя

миф юной жертвы

национальный миф (корни)

миф коллективности

миф предателя

миф врага.

Разумеется, этой краткой схемой мифология не исчерпывается, но на ней она стоит.

Сакральное начало обеих мифологий воплощалось в культе вождя.

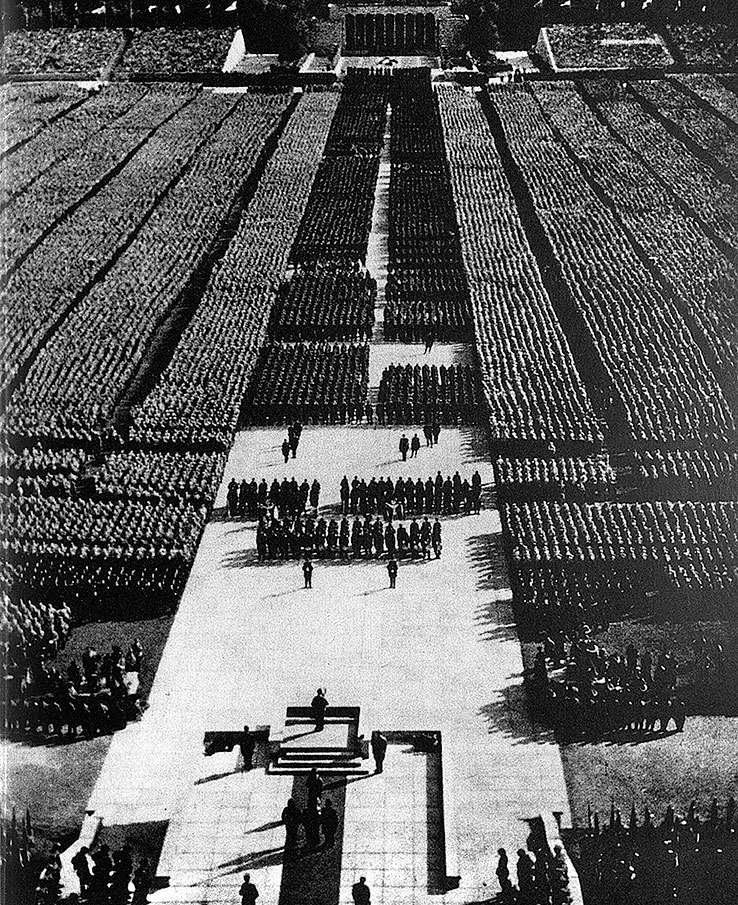

Краеугольным фильмом нацистского комплекса стала в нашей ретроспективе знаменитая картина Лени Рифеншталь «Триумф воли» (Triumpf des Willens, 1935), снятая и смонтированная в жанре апофеоза.

Помню, как поразил меня энтузиазм отечественных кинематографистов на первом просмотре нашей ретроспективы и еще больше – праздничное чествование Лени Рифеншталь как своей уже в постсоветском Петербурге. Видимо, имперскость, как и «триумф», импонируют российскому сознанию.

По формальному признаку фильм мог считаться документальным, поэтому нагляднее всего было сравнить его с «Колыбельной» (1937) знаменитого авангардиста Дзиги Вертова, в свою очередь посвященной встрече с вождем советских женщин.

Казалось бы, характер советской ленты и сам ее замысел были скорее лирическими. Если у Рифеншталь акцент преимущественно мужской, то у Вертова – женский; если Гитлер выступает скорее как фюрер – в окружении, но отступя от соратников и народа, то Сталин скорее как отец народа, которого женщины обнимают и целуют чуть ли не взасос. Мастерами монтажа высшего пилотажа были оба автора. И казалось бы, характер монтажа (стремительного и спирального у Вертова и классически имперского у Рифеншталь – с ее характерным пристрастием к сверхобщим и к сверхкрупным планам («ариец»), к излюбленным ночным эффектам и символической заре) – радикально различает оба фильма. Но видимая противоположность приемов делает лишь заметней их общий сакральный смысл.

Разумеется, парады и ритуалы присущи любой социальной структуре, но культура тоталитарная стремится к иерархической вертикали: вождь – партия – народ. Нужды нет, что вертикаль «Триумфа» нисходит сверху вниз – от самолета, от фюрера, спускающегося к народу подобно deus ex machina, а вертикаль «Колыбельной» устремлена снизу вверх – от единичных «простых женщин», собирающихся на свой слет, вверх, в гору – к вождю и учителю. И если таинство единения вождя с народом требует locus sancti, то Нюрнберг выступает как олицетворение «германскости», в то время как Москва и Кремль – постоянный священный центр всего корпуса советского кино. По одному этому документальными оба фильма можно назвать скорее формально. Культовыми же они являются по существу. Памятный эвфемизм хрущевского времени, «культ личности Сталина», на самом деле имеет терминологический статус.

Все это было очевидно в обеих картинах, как и набор мотивов, общих для любых диктатур сакрального типа, – вождь и масса («Мы принадлежим тебе»); вождь и преданные народы (в немецком варианте народности); вождь и манифестация юности – физкультурные и военные парады (начавшись с колыбельной, фильм Вертова кончается кадрами женщин – ворошиловских стрелков); вождь и земледельцы (метафора плодородия); вождь и дети (будущее).

Этот же тематический набор составлял, кстати, матрицу еженедельных киножурналов, ибо постановка самой жизни и есть главное искусство тоталитарных режимов, обещающих вечный рай на земле (Германия недаром была поименована Гитлером Тысячелетним рейхом; до тысячелетия, правда, ему не хватило 988 лет).

На последующем симпозиуме по поводу ретроспективы венгерский ученый Акош Силади сблизил культ Гитлера с западным статусом звезды: в Германии сохранялись рыночные отношения, а с ними и понятие рекламы. Действительно, в ходе предвыборной кампании, которая привела его к власти, Гитлер летал из города в город на митинги, «продавая» свой образ, – Сталину делать этого не приходилось. Можно добавить, что фюрер угадал значение кино не только как искусства, но и как СМИ, как транслятора имиджа и широко этим пользовался. Но сакрального смысла это не отменяло. Сошлюсь хотя бы на «инструкцию» по восприятию фильма, сохранившуюся в геббельсовском архиве и процитированную в нашем Каталоге.

Радостное утро. Солнце светит над немецкой землей. Облака сгущаются, устремляются к гигантским горам… Словно фантастический орел, самолет разрезает воздух… Это самолет, который несет фюрера в тот город, где состоится огромное, волнующее и величественное действо новой Германии… Далеко внизу распростерся город. Необозримые людские массы прикованы к небу. Там, в заоблачных высотах, на золотом солнечном небосводе… какой-то самолет. Тот самый самолет.

Фюрер летит![61]

Афиша фильма «Триумф воли».

Это выдержка отнюдь не из рекламы, но из символа веры. Здесь полный набор сакральных мотивов: утро, небо, горные вершины, орел, самолет, бог из машины. Не забыты слова «священный акт» и «мифическая сила». Упомянута, разумеется, и «сердечная доброта» к простым женщинам.

В оправе тех же фольклорных символов осмыслялся привычно образ Сталина:

От края до края, по горным вершинам,

Где вольный орел совершает полет,

О Сталине мудром, родном и любимом

Прекрасную песню слагает народ.

В фильме «Колыбельная» этот же мотив представлен в аллегорической форме: восхождение женщин к вождю символизировано восхождением альпинисток на горную вершину; не забыт и самолет, только на этот раз он несет участниц слета к «родному и любимому» Сталину.

Родство обоих мифологических комплексов нашло при показе ретроспективы и свое анекдотическое выражение. Я помню, какой шок, подобный короткому замыканию, вызвала в зрительном зале мелодия популярного советского «Марша авиаторов» («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью») в фильме Лени Рифеншталь. Историю вопроса о музыкальных перекрестках любознательный читатель может найти в статье Владимира Фрумкина «Песни меняют цвет, или Как Москва перепела Берлин»[62]. Напомню только, что «обмен опытом» между обоими враждующими режимами совершался отнюдь не только в музыке.

Резкому жанровому сдвигу, при котором документальные кадры получают статус сакральности, соответствовал в нашей программе обратный случай: придание игровому кино статуса документа. В этом качестве мы дополнительно показали фильм о Сталине «Великое зарево» Михаила Чиаурели (1938).

Лени Рифеншталь, 1936 год.

Кадр из фильма «Колыбельная».

Можно понять, почему Гитлер «играл» себя, так сказать, без дублера, а Сталину понадобился экранный двойник. Если отвлечься от того, что он был малого роста, рябой и не любил сниматься, это зависело от его роли в советской иерархии. Гитлер был живым богом двенадцатилетнего Третьего рейха и погиб под его развалинами. Русской революции было те же двенадцать лет, когда имя Сталина в 1929 году возглавило список вождей. В качестве бога канонизирован был Ленин, Сталин мог претендовать лишь на титул его инкарнации. Семантически абсурдный лозунг «Сталин – это Ленин сегодня» – в этом смысле тоже термин. Ко времени, когда, уничтожив последних соперников, он достиг положения живого бога, киноиконой стала «Лениниана». «Колыбельная» констатировала новый порядок вещей, но иконой не стала: ее полуавангардистская эстетика уже была анахронизмом. Чиаурели, предложив в «Великом зареве» нужную версию революции, тоже в этом не вполне преуспел. Только в 1946 году, сделав в жанре апофеоза фильм «Клятва», он выполнит задачу создания иконы. Для этого он должен был совершить операцию, описанную Андре Базеном в его знаменитой статье с говорящим названием: «Миф Сталина в советском кино»[63].

В «Клятве» налицо все нужные атрибуты – от эпизода символической инкарнации Сталина после смерти Ленина до мотива чудесного «оплодотворения» трактора вождем. Весь фильм – с апостольской группой представителей народов СССР – откровенно, чтобы не сказать нахально, апокрифичен.

«Великое зарево», в духе своего времени, принадлежало еще к историко-революционному жанру, притом в муляжном его варианте. Заглянув в сферу официального восприятия, можно, однако, убедиться, что нужную подготовительную работу фильм произвел.

Область восприятия – из наименее изученных в советском кино. Меж тем она самая подвижная. Восприятие меняется от человека к человеку, от страты к страте, от одного исторического момента к другому. Пресса и критика как раз этим и занимаются. Задачей советской официозной, так называемой партийной, критики была не столько оценка фильма, сколько инструкция по восприятию. И до поры до времени ей это удавалось хотя бы отчасти.

Если документальные ленты «Триумф воли» и «Колыбельная» служили алиби для сакрального действа, то об игровом фильме «Великое зарево» режиссер Сергей Герасимов написал:

Особенной правдивости и силы достигают кадры VI Съезда партии, где исторический текст, великолепно осмысленный и опосредованный артистом Геловани[64], приобретает силу исторического факта, как бы запечатленного хроникой (курсив мой. – М. Т.)[65].

Кадр из фильма «Триумф воли».

Круг таким образом замыкался. Если Нюрнбергский съезд ставился, так сказать, «на камеру», то игровому изображению большевистского партсъезда был придан статус документа. Это и есть то основное преобразование, которое было поручено пресловутому социалистическому реализму. Перефразируя знаменитый афоризм Ролана Барта о буржуазной культуре, превращающей идеологию «в природу», о соцреализме можно сказать, что он непрерывно превращает идеологию в Историю, как в данном случае, или – чаще – в истории, то есть в сюжеты.

Когда через несколько лет соотечественника Сталина грузина Михаила Геловани сменит русский актер Алексей Дикий, это будет означать, что идея класса сменилась русской национальной идеей.

Операция превращения идеологии в истории (story) и являлась главной пружиной обеих мифоподобных структур.

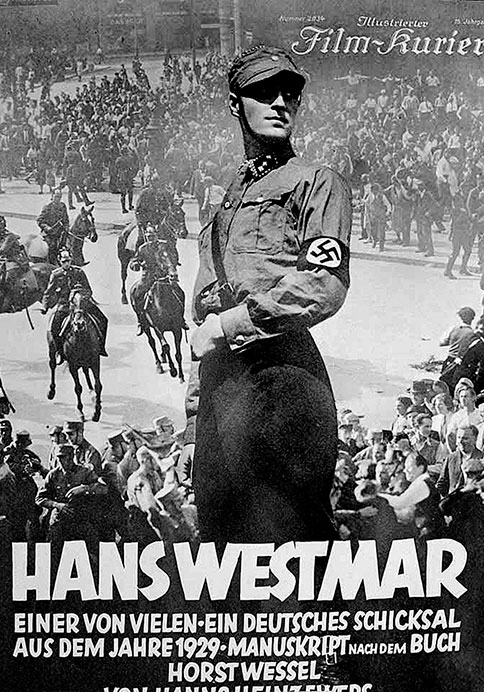

Плебейские диктатуры нуждаются в удостоверении своей легитимности, идеологические культы – своей сакральности. Этой потребности в 30-х лучше всего удовлетворяла творимая мифология кино, «самого массового из искусств». К примеру, образ «героя» конструировался прямо с идеологического догмата, минуя историческую реальность. В Германии это был догмат расы, значит, «героем» должен был стать «настоящий ариец». В СССР – до смены Конституции – это был догмат класса, значит, «героем» считался пролетарий. Догмат должен был получить биографию и лицо. В нашей ретроспективе (увы, зависимой от практической досягаемости картин) поиски прототипа были представлены фильмами «Ханс Вестмар – один из многих» Франца Венцлера (Hans Westmar, einer von vielen, 1933) – лентой слабой по любым меркам; и одной из популярнейших советских лент «Юность Максима» (1935, режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг).

Ни история создания, ни уровень этих лент несопоставимы. Первоначальный «Хорст Вессель», посвященный истории одного из немногих погибших штурмовиков (его имя носил, кстати, партийный гимн), удался режиссеру так мало, что Геббельс распорядился заменить знаменитую фамилию протагониста и, соответственно, название фильма с дополнением: «один из многих».

Афиша фильма «Юность Максима».

Афиша фильма «Ханс Вестмар – один из многих».

Напротив, «Юность Максима» (оригинальное название «Большевик») бывших ФЭКСов Козинцева и Трауберга осуществила переход к эстетике соцреализма в его лучшем варианте, заслужила кассу, долговременную зрительскую любовь, еще два сиквела и Сталинскую премию за всю трилогию о Максиме (1941).

Но, несмотря на столь различную судьбу, оба фильма совершили одно и то же, нужное идеологии, преобразование.

Среди вождей Третьего рейха – от самого Гитлера и колченогого министра пропаганды Геббельса до озабоченного поисками Ahnen (предков) Гиммлера – типаж «истинного арийца» блистательно отсутствовал (разве что Риббентроп, и то с натяжкой). Зато эта расовая фикция была конституирована экраном. Тип Ханса Вестмара, блондина с правильными чертами, был размножен нацистским кинематографом как эталон расы.

На съемках фильма «Юность Максима».

Русскую революцию совершили, как известно, выходцы из интеллигенции. Но тип революционера в пенсне и с бородкой меньше всего отвечал догмату пролетарской революции. Когда в фильме о Максиме место первоначально задуманного авторами русского Уленшпигеля (в лице эксцентрического мейерхольдовского Эраста Гарина) занял отличный характерный актер Борис Чирков (приглашенный было на второстепенную роль), искомый образ был счастливо найден. Герой пролетарской революции получил биографию, лицо, песенку, зрительскую любовь и был в свою очередь конституирован как персонаж квазиисторический. В этом статусе как бы исторического лица он появится в суперидеологическом «Великом гражданине», чтобы заклеймить врагов народа от имени партии. Не менее важно и другое. Максим определил стереотип советского «героя» как персонажа простонародного. Появившиеся за ним звезды размножили этот типаж. Ко времени Большого террора интеллигентский облик первых революционеров устойчиво перешел к «врагу». Экран, таким образом, в прямом смысле олицетворил догмат, превратив его в расхожий экранный миф и переписав историю почти по Оруэллу.

Понятно, что дело идет о структурной аналогии обоих мифов «героя» (как, впрочем, и мифов «врага»), а не об их содержании и внешности, также вытекающих из догмата веры.

В скобках отмечу различие, связанное с самой историей обоих режимов. Если нацизм на фоне Великой депрессии получил власть мирным и даже парламентским путем и только потом совершил свою революцию по превращению ее в тотальную диктатуру, то за спиной советской власти были две беспощадные войны: Первая мировая и Гражданская. Поэтому фильмы о революции породили в кино целое жанровое направление: историко-революционный фильм. Я вряд ли ошибусь, если, воспользовавшись удачным термином уже упомянутого Андре Базена для американского вестерна, назову его «избранным жанром советского кино». Понятно, что ничего подобного в кино времен нацизма быть не могло, и потому советский «избранный жанр» остался за пределами нашего внимания. Но это к слову.

Не столь очевидным, как культ вождя или фигура «героя», но ничуть не менее базовым, можно сказать структурообразующим, для идеологических мифологий был сакральный мотив юной жертвы. Для порядка сошлюсь на Мирчу Элиаде[66]: в природе всякой религии, претендующей на создание vita nova, лежит ритуал одушевляющего ее человеческого жертвоприношения. Жертвоприношение «во имя…» – в самых разных видах и смыслах – древнейший, но и самый непреходящий священный ритуал. И коль скоро юная жертва как раз и придает идеологии статус легитимности, то для нас присутствие этого мифа было и самым наглядным подтверждением сакральной природы наличных политических «культов».

Изо всех наших программ мне, честно говоря, больше всего импонировала именно эта наименее, но и наиболее очевидная. Тем более что для нее итальянский коллега Джованни Буттаффава (он же – Джанни Буттафава или «Вертумн» Иосифа Бродского), помогая мне подобрать пару-тройку сопутствующих итальянских фильмов из гораздо более аморфной муссолиниевской кинематографии, подарил среди прочего популярную в Италии «Старую гвардию».

Программа, таким образом, составилась аж из трех с половиной картин. Советской «Путевки в жизнь» (1931, режиссер Николай Экк), нацистской «Юный гитлеровец Квекс» (Hitlerjunge Quex, 1933; режиссер Ганс Штайнхоф), итальянской «Старой гвардии» (Vecchia guardia, 1935; режиссер Алессандро Блазетти), плюс смонтированный из срезок уничтоженного фильма Сергея Эйзенштейна дайджест «Бежин луг» (1936–1937).

При ссылках в ретроспективе на фильмы больших художников нам не раз приходилось оскорблять чьи-то чувства – личные и еще больше «киноведческие». Но ведь ретроспектива была не о художниках и их намерениях, а совсем наоборот – о стратегии власти…

Сами ленты о «юной жертве», укорененные в истории режимов и их проблемах, были друг на друга мало похожи и объединены лишь темой. Тематизм – вообще очень заметная черта идеологизированного искусства, а в советском кино «тематическое планирование» и вообще вытеснило жанры.

Сюжет «Юного гитлеровца Квекса» разворачивался еще в Веймарскую эпоху на фоне той же «борьбы за улицы», что и история Ханса Вестмара. Навязать обывателю «новый порядок» – униформы, штандарты, марширующие колонны, всю эту обрядность, столь ценимую фюрером, то есть подчинить себе улицу, значило для наци победить. Мальчик из рабочей семьи, за душу которого борются «красные» и «коричневые», будущий юный гитлеровец Квекс, как раз и воплощал эту улицу. «Коричневые» с их скаутскими лагерными сборами и семейными устоями наглядно представляли в фильме силы порядка; «красные» с их аморальной распущенностью – силы анархии и зла.

«Путевка в жизнь» не только стала «шлягером» студии «Межрабпом», первым советским звуковым фильмом, притом на отечественном оборудовании, – она стяжала лавры в Венеции в преддверии самого первого международного кинофестиваля; она вышла в широкий прокат в Америке, нелюбопытной к иностранному кино; она осталась в истории как несомненная классика – ее и сейчас еще интересно смотреть. Хотя бы потому, что детское беспризорничество, наследие войн и революций (отнюдь, кстати, не утратившее актуальности на планете), показано в ней и неприглаженно, и с долей юмора. С сюжетом немецкого фильма (вернее, экранизации романа) у «Путевки» общего мало. И однако, в основе одна и та же структурная оппозиция. Только на этот раз организующую силу порядка воплощает пресловутая советская ВЧК, которая в свою очередь борется за душу вожака беспризорников Мустафы против анархических, аморальных сил воровской «малины». Если в немецком фильме «порядок» выступает в образе военизированных отрядов скаутов, то в русском – в образе трудовой детской коммуны, куда на пробу соглашаются отправиться беспризорники (труд, притом физический, вообще занимал ключевое место в советской идеологии как сила, преображающая мир). Оба взрослых лидера в фильмах, увлекающие за собой подростков, опять-таки представляют идеализированный портрет «идеи» (не забудем, что слово «чекист» в то время в быту имело отнюдь не только устрашающие, но и романтические коннотации). В частности, рано умерший актер Николай Баталов успел создать в «Путевке» один из самых обаятельных персонажей кино, еще до Максима придав «герою» «народный» облик (советского героя в лице Чиркова или Баталова от нацистского счастливо отличал юмор – верный залог их популярности).

Афиша фильма «Юный гитлеровец Квекс».

Афиша фильма «Путевка в жизнь».

Оба ранних фильма к тому же объединяет их переходность, негомогенность стиля; оба еще несут уроки и ожоги авангарда 20-х.

Штайнхоф в изображении рабочей среды цитирует квазидокументальный стиль, развитый в Германии «Пролеткино»; для слета гитлерюгенда, напротив, он создает тот идеализированный, высветленный кадр, который станет Specialit?t нац-соц-реализма; наконец, он использует глубокую светотень экспрессионизма, его ставшие знаковыми мотивы ярмарки, рокового круга в эпизоде, когда Квекса настигают и убивают в пустующем цирке его бывшие дружки «соци». Фильм кончается апофеозом.

Точно так же Николай Экк совмещает риторику публицистического пролога, дореволюционную эстетику мелодрамы, отнюдь не пренебреженную кинематографом нэпа (история Кольки), документализм авангарда и его же революционную патетику (когда тело убитого Мустафы везут на первом паровозе), ораторский жест посвящения фильма ВЧК – и бюст «железного наркома» Дзержинского в эпилоге (ведь Чрезвычайная комиссия как раз и взяла на себя спасение беспризорников от улицы). Уникальность фильма, может быть, и состоит в системе сдвигов и остранений; портрет времени запечатлен не только в кадрах, но, скажем так, в самой его переходной стилистике со всеми ее экстраваганцами. Характерно, что «левая» критика (Карл Радек, например) не поняла и не приняла переходного характера фильма. Ни его наступающей нарративности, ни его сакраментальной жертвенности, сочтя пережитками буржуазности как раз то, что было предвестием новой голливудоподобности 30-х.

Те же оппозиции – «красные» и «чернорубашечники», моральное растление и идея порядка – можно проследить в «Старой гвардии», в свою очередь, одном из самых зрительских фильмов Италии Муссолини. Малолетний сын фашиста оказывается жертвой коварных «красных», а его убийство – тоже, разумеется, ритуальное – становится мифическим сигналом к знаменитому «походу на Рим». Как и положено, лента завершается апофеозом.

«Жертвоприношение», таким образом, выступает как один из ключевых, настоятельных, эмоционально впечатляющих мифов, а его стилистика так или иначе связана с наступающим стилем реализма (Блазетти, кстати, войдет впоследствии в когорту неореалистов, обновителей итальянского экрана).

Разумеется, для кино мифология юной жертвы была одной из самых сюжетоемких, эмоциональных, впечатляющих, а кино, в свою очередь, – одним из самых подходящих «медиумов» для нее. Но не только кино. Как и прочие мифологемы, она была разлита в воздухе времени. И тут между диктатурами снова можно заметить обмен мотивами. Странным образом, строки Эдуарда Багрицкого из популярной в свое время поэмы «Смерть пионерки» почти буквально описывают заключительные кратные экспозиции – наплывы в финале немецкого фильма:

В дождевом сиянье

Облачных слоев

Словно очертанье

Тысячи голов.

…………………

Над больничным садом,

Над водой озер,

Движутся отряды

На вечерний сбор.

И еще более странно: смерть пионерки от банальной инфекции нечаянно открывает тот прямой смысл жертвоприношения, который в кино принимает обостренно сюжетные формы. Пионерка Валя в минуту смерти отказывается от крестильного крестика, меняя тем самым традиционную религию на новую квазирелигию юности и революции.

Афиша фильма «Старая гвардия».

Я не без умысла оставила «на закуску» несущую конструкцию этого мифа в СССР – историю убиенного пионера Павлика Морозова, а с ним – одного из самых парадоксальных жертвоприношений советской культуры – «убийства» кинофильма «Бежин луг», в свое время уничтоженного и все же отчасти воскрешенного в виде краткого конспекта Сергеем Юткевичем и главным эйзенштейноведом Наумом Клейманом из срезок (см. Приложение: «Обломок империи»). Сюжет о пионере Павлике Морозове, убитом отцом-подкулачником, на которого он донес, был советским мифом жертвоприношения par excellence. Он сопровождал наше детство в виде рассказов, рисунков, скульптур и чего угодно еще. Исторически недостоверный и темный, он напоминал нам, что «дело прочно, когда под ним струится кровь»[67]. И однако, фильм Сергея Эйзенштейна, раскритикованный и переснятый заново, был осужден партией в обеих версиях и уничтожен бескомпромиссно. Помимо стандартного тогда обвинения в формализме, ему была инкриминирована… да, мифологичность. В эрудированном критическом анализе и еще более эрудированном эйзенштейновском самоанализе (брошюра «Об ошибках „Бежина луга“») была добросовестно рассмотрена преемственность от библейского мифа, очевидная даже для непросвещенного глаза. Но собака была зарыта вовсе не в объявленной антирелигиозности идеологии, а как раз в ее необъявленной квазирелигиозности.

Ролан Барт инкриминирует буржуазии стремление к «разыменованию», к изъятию собственного имени в пользу натурализации, как бы общечеловечности ее «мифологий». Главная операция буржуазной культуры, по Барту, не боюсь повторить, – превращение «Истории в Природу»[68]. Тоталитарные идеологии, напротив, объявляют себя и свои догматы во всеуслышание; если в чем они и нуждаются, то в «разыменовании» сакральной природы своей идеологии. Поэтому их главная операция, как уже сказано, – превращение Идеологии в Историю. Или даже в истории (story). Ритуальное жертвоприношение – Павлика ли, Марио или юного Квекса – должно было выглядеть как их драматическая история и как часть национальной истории, «как бы запечатленная хроникой».

Кадр из фильма «Бежин луг».

Разумеется, сумма причин запрета «Бежина луга» к этому не сводилась, но в самом общем виде можно сказать, что фильм был уничтожен за обнажение приема. Впрочем, в преддверии войны, когда на очередь встанут мифические «корни», эйзенштейновский «образ содержания» окажется как нельзя более кстати, и вполне мифологический «Александр Невский» с гениальным саундтреком Прокофьева станет самым официально взысканным и самым зрительским и популярным фильмом Эйзенштейна.

И последнее примечание к мифу жертвоприношения: тематически и сюжетно ближайшим аналогом «Путевки в жизнь» может служить вовсе не немецкий и не итальянский, а американский фильм «Город мальчиков» (Boys Town, 1938; режиссер Норманн Торог). В нем тоже дело идет о делинквентных подростках Тупика (хотя, конечно, куда им до советской беспризорщины!); вместо чекиста организатором некоего подобия школы-коммуны или Города мальчиков выступает исторически достоверный патер Флэнэган (кстати же, оба сюжета не выдуманы, а заимствованы из жизни). Радикально отличает их как раз отсутствие в «Городе мальчиков» мотива жертвоприношения: ожесточенное сердце юного скандалиста в критический момент смягчает любовь к нему малыша из Города – она возвращает его на путь веры.

Здесь где-то и проходит тонкая грань между «мифологиями» Барта и мифологией тоталитарных режимов: сакральная жертва принесена в начале времен и квазирелигиозный мотив жертвоприношения заменен квазиобщечеловеческим мифом Доброго сердца на собственно религиозном фоне.

Скрупулезное перечисление всех элементов мифологии тоталитарных режимов заняло бы слишком много места – это предмет сравнительной ретроспективы как инструмента исследования. В самом общем виде можно сказать: сходство фильмов обеих (а иногда и трех) идеологий носит чаще всего структурный характер, различие – конкретный и даже бытовой.

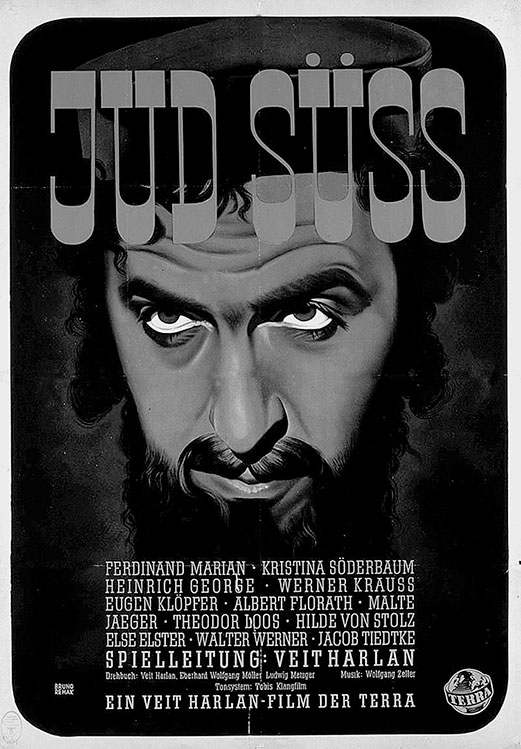

Если образ «героя» рождается прямо из догмы, как Афина из головы Зевса, то это же относится и к образу экзистенциального врага. Даже более: печально известный «Еврей (а точнее жид. – М. Т.) Зюсс» (Jud S?ss, 1940; режиссер Файт Харлан) ничем не напоминает «Великого гражданина» (1938–1941, режиссер Фридрих Эрмлер). Фильмы не только различны по простейшей рубрике – в одном случае далекая история, костюмность, в другом почти сиюминутность, – они не только противоположны по жанру – в одном случае мелодрама с политическим акцентом, в другом политический фильм с оттенком мелодрамы, – они противоположны по средствам воздействия. Немецкая картина в полном согласии с воззрением Гитлера на массу как на женское начало обращена к чувству, к простейшему инстинкту. Советская картина, носящая следы личного вмешательства Сталина в сюжет и даже в диалог, апеллирует к политическим установкам недавних процессов «врагов народа», к их подробной аргументации.

Вопреки позднейшей легенде об эротической притягательности черной униформы SS и вообще нацизма, созданной левыми интеллектуалами, эротический демонизм в «Зюссе» приписан расовому врагу (недаром на роль предполагалось пригласить Конрада Вейдта, самую инфернальную звезду немецкого экрана. Он впоследствии и сыграл его, но в английской, антифашистской, версии). Жид Зюсс Харлана виновен не только, и даже не столько, в разорении и политическом растлении герцога, сколько в эротическом растлении арийской женщины. Постель, доминирующая в кадре, экспрессионистское освещение – все создавало зловещую чувственную атмосферу. Зюссу противостоял все тот же «ариец», типажно схожий с Хансом Вестмаром. Шокирующие кадры с Зюссом, посаженным в железную клетку, трактовались как торжество морали, ибо он представлял расовое, то есть абсолютное, зло.

Такими же носителями абсолютного зла показаны в фильме советском партийные функционеры, ставшие якобы на путь предательства. В качестве сюжетного мотива в картине был использован факт недавнего убийства Кирова, представленного как часть заговора. При всем несходстве картин враг был выращен, как гомункулус, в колбе все тех же идеологических абстракций.

Афиша фильма «Еврей Зюсс».

Скучные политические дискуссии из газетных фраз не заслоняют, однако, ни подспудную диалогичность (по Бахтину) «Великого гражданина», ни подпольную сложность характеров, заимствованную у Достоевского и зримо воплощенную актерами Иваном Берсеневым и Олегом Жаковым. Если с Максимом в кинематограф пришел необходимый народный вожак (Шахов у Эрмлера – его несколько облагороженный вариант), то интеллигентные лица деятелей революции, украшенные бородками, окончательно отошли по ведомству врага. Эрмлер долго уговаривал бывшего актера МХТа Ивана Берсенева, блестящего исполнителя Петра Верховенского в инсценировке «Бесов» («Николай Ставрогин», 1915; МХТ), взять на себя роль главного заговорщика: таких «дорежимных» лиц в кино давно не «носили» – венгра Мариана на роль Зюсса также, впрочем, пришлось уламывать. Актер даже потребовал, чтобы его ознакомили с «троцкизмом», и внимательно его изучил.

Кадр из фильма «Еврей Зюсс».

Так же упорно искал режиссер «точку съемки». А найдя, развил из нее мизансцены необычной глубины.

По справедливому замечанию теоретика кино Леонида Козлова, парадокс фильма в том, что режиссер воспользовался при этом приемами, которые, по Андре Базену, маркировали на экране демократическое мышление: ни такой длины кадра, ни глубинного внутрикадрового монтажа тогдашнее кино не знало. Надо ли говорить, что «достоевские» характеры потребовали и особого экспрессионистского освещения? Миф инфернального врага нуждался в инфернальных же средствах.

И «Еврей Зюсс», и «Великий гражданин» были картинами по-своему впечатляющими. Они, увы, опровергают утешительную иллюзию, будто ложная идея приводит к упадку формы. «Гражданин», кстати, не был заказным, напротив, авторам пришлось его «пробивать» и согласовывать…

Так в первом приближении выглядел каркас ретроспективы 1989 года. Она, между прочим, вызвала тогда внутреннее сопротивление не только у советских функционеров, но и у западных социал-демократов. Им тоже нелегко было принять возможность подобной параллели. Я помню, как в фойе Киноцентра ко мне подошел известный швейцарский документалист, автор монтажного фильма «Майн кампф» Эрвин Ляйзер и сказал: «Майя, ну как это можно?» – «Эрвин, а почему вы в фойе? Войдите в зал и посмотрите, тогда обсудим…» Обсуждению потом посвятили «круглый стол»…

Но, разумеется, попытка рассмотреть проекцию идеологий на кинематографию не могла обойтись без отражения ее в популярных жанрах.

Жанр в советском кино, тем более развлекательный, в отличие от кинематографа нацистского, как уже сказано, был вечно проблематичен. Дискуссий о комедии было куда больше, чем самих комедий. Зато немногие, штучные, десятилетиями не сходили с экрана – зритель везде зритель. Так что несколько программ нашей ретроспективы мы отдали комедии, музыкальному фильму, экранизации, военному фильму и, конечно, шпионскому.

Разумеется, комедии – советская музыкальная «Волга-Волга» (1938, режиссер Григорий Александров) и счастливо найденный нами ее немецкий эквивалент (хоть и не музыкальный) «Петерман против» (Petermann ist dagegen, 1938; режиссер Франк Визбар) – были особенно интересны своим отчетливым женским акцентом: какой тип характера предлагает кино в качестве советской/нацистской девушки?

Но если иметь в виду проекцию идеологии на массовое кино, то, разумеется, самую широкую панораму общих мотивов предлагает шпионский фильм. Поэтому, минуя прочие программы, я остановлюсь кратко, для примера, на этом, самом нормативном и самом идеологизированном, жанре.

Две шпионские картины, «Ошибка инженера Кочина» (1936, режисеер Александр Мачерет) и «Предатель» (Verr?ter, 1936; режиссер Карл Риттер), обнаруживают сходство, как и различия обоих режимов с наглядностью почти хрестоматийной.

Прежде всего предательство, или даже ошибку, расследует не уголовная, а политическая полиция; то есть оба фильма политические. Надо ли говорить, что предателем в тоталитарной системе скорее всего может оказаться человек, находящийся как бы на службе режима, но не сливающийся с ним до конца, – технический специалист. Недаром первые громкие процессы наступающей сталинской эпохи (шахтинское дело, процесс Промпартии) были судом над «вредителями»-инженерами. В лексиконе эпохи бытовало даже словцо, маркирующее эту идеологическую маргинальность: «спец». Поэтому не случайно, что в обеих картинах предателем становится инженер. Конструктор. Соответственно, локусом предательства оказывается самая сакральная сфера в преддверии будущей неизбежной войны с враждебным окружением – авиация. Похищение чертежей священного предмета – самолета – тем самым из преступления немедленно обращается в государственное преступление, оно же предательство. Оба фильма неукоснительно следуют этой схеме.

Афиша фильма «Предатель».

И того и другого инженера к совершению преступления побуждает враг, и эти фигуры как раз не похожи – в каждом из фильмов враг выступает как проекция своей идеологии. В немецкой ленте коварный враг – разумеется, брюнет подозрительно восточного типа («враждебное окружение» – расовое). В советской «Ошибке» роль врага закономерно исполняет блондин с европейским типом лица: подосланный из-за границы шпион. Соблазнение тут и там происходит в ресторане.

Ресторан или кафе – место столь же маргинальное и подозрительное, как и статус инженера. Это полоса отчуждения от партии, от коллектива, где посетители анонимны, а встречи случайны.

Ну и конечно орудием соблазнения служит женщина. И тут в рамках заданной жанром структурной симметрии наступает практическая асимметрия.

В советской версии красивой женщине (на роль недаром была приглашена «сама» Любовь Орлова) довольно один раз побывать за границей, чтобы оказаться в сетях мирового шпионажа. Зато, искренне полюбив инженера, советская женщина раскаивается и в попытке искупить вину перед родиной и любимым гибнет.

В немецкой версии красивая женщина просто хочет жить красиво, в роскоши, и ради этого инженер совершает предательство (ее, кстати, играла возлюбленная самого министра пропаганды, чешская актриса Лида Баарова, ради которой он чуть было не ушел из семьи; от нее Геббельсу пришлось отказаться по приказу самого фюрера).

Разница в уровне жизни очевидна. Инженер Кочин и его подневольная соблазнительница делят на двоих привилегированную (всего лишь двухкомнатную!) коммуналку в новом «сталинском» доме, и это для советского человека уже означало «красивую» жизнь. Возлюбленная немецкого инженера занимает целый этаж, имеет склонность к мехам и прочим дорогим женским капризам. Различие не случайное, так же как пышный ресторан, где попадается протагонист в «Предателе», и узнаваемое московское кафе «Националь» с видом на новую с иголочки гостиницу «Москва» (государственный символ статуса) в «Ошибке».

Ведь Германия, несмотря на все кризисы, к приходу нацизма была и не перестала быть развитой европейской страной с высоким уровнем жизни. Ее экономика, даже подчиненная доктрине, четырехлетним и прочим планам, оставалась в основе рыночной, а образ жизни – сугубо буржуазным.

Это отличие от СССР имело прямое отношение к кинематографии. Если советское кино конституировало историко-революционный фильм как свой «избранный жанр», то львиная доля нацистского кино была развлекательной в стиле старой УФА. Оперетта, музкомедия, мелодрама, приключение составляли его основную продукцию, хотя, разумеется, система государственных субсидий и льгот наложила на него коричневую печать. Советский кинематограф 30-х жил уже в условиях монополии и автаркии и в этом смысле отличался от кинематографа Германии, принужденного к развлекательности кассой, жесткой конкуренцией и привычками зрителей. Советская женщина, мечтающая о роскоши, была бы в кино 30-х просто невозможна.

В 1942 году немецкий кинематограф был в свою очередь монополизирован государством. На это ушли почти те же десять лет. Но было поздно – шла Вторая мировая война, а законы военного времени принудительны сами по себе…

Трудно сказать, каким мог бы стать государственный немецкий кинематограф в условиях монополии. Но вот парадоксальный сюжет самой истории. В 1947–1949 годах, когда нацизм лежал в развалинах, в победившем СССР в прокат была выпущена – по причинам, кстати, сугубо материальным – целая обойма иностранных, так называемых «трофейных», лент, в том числе несколько десятков немецких картин эпохи нацизма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Как в кино

Как в кино Особенно эффектно выглядят каменные постройки, если посмотреть на них с какой-нибудь высокой точки. Например, из садов маркиза Гастингса или из Верхних садов Баррака. Находятся они в противоположных концах Валетты, и, соответственно, виды с этих точек

О чем рассказало кино.

О чем рассказало кино. Если вы обратили внимание на даты, то работы велись во время, когда СССР был уже в агонии, но еще был. Точно сказать, убьет ли его «пятая колонна», либо он, оправившись, убьет «пятую колонну», было нельзя. Прокуроры и следователи Главной военной

Про пони и кино

Про пони и кино 21.09.2004 Крик души читателя Андрея Яблонского: «Не кажется ли Вам, что употребление в печати слов типа “пиндос”, хотя бы и в адрес граждан известной страны, указывает на кромешное отсутствие вкуса и стиля у Вас самих? Как Вы, наверное, знаете, наше Отечество

Ахиллес и черепаха Политический анекдот тоталитарной эпохи

Ахиллес и черепаха Политический анекдот тоталитарной эпохи Анекдот стал одним из героев нашего времени – смены тысячелетий. Ему посвящают научные работы и конференции, он стал респектабельной частью письменной литературы, не перестав быть актуальным жанром

Как в кино

Как в кино Следующему копу, у которого вызвал подозрения их автомобиль, пронесшийся мимо на невероятной скорости и к тому же оказавшийся краденым, повезло больше: бандиты просто посадили его в машину и провезли с собой из Нью-Мексико в Техас, где и отпустили целым и

Кино про веру

Кино про веру (О фильме «Благословите женщину»)Действие новой картины Станислава Говорухина начинается в 1935-м году и заканчивается в конце пятидесятых. Красивая голая девушка купается в море и поет, и для полного счастья не хватает только того, кто и появляется на скалах

Кино на паях

Кино на паях В Сочи завершился XII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» – и есть повод задуматься о нашем киноСтарожилы «Кинотавра» не припомнят столь скверной погоды: в первой половине фестиваля разразился шестибалльный шторм, унесший в море большинство

Проблемное кино

Проблемное кино Поскольку целевой аудиторией «Несовершеннолетних» были подростки, поэтому проблемная направленность фильма намеренно смягчалась цензурой. Однако это совсем не означало, что таким же образом обстояли дела и во взрослом кинематографе. Как и в предыдущие

Мазохисты от кино

Мазохисты от кино Несмотря на бесперебойную работу большинства советских киностудий, по-прежнему выдававших «на-гора» по 150 фильмов в год, качество советского кинематографа стремительно падало. Дело приняло такой оборот, что иной раз даже трудно было определить, где

Париж и кино

Париж и кино Париж – самый снимаемый в мире город. В смысле – столько кино, сколько снимают в Париже, не снимают больше нигде. Ежедневно минимум 10 разных съемок в разных кварталах города! Чаще всего – в 8-м и 16-м округах: на Трокадеро, Елисейских, у Триумфальной арки, на

Герои кино

Герои кино Я большой поклонник Билли Уайлдера. Больше всего я люблю два фильма, где ему удалось создать свой собственный, неповторимый мир — «Сансет бульвар» и «Квартира».Еще люблю картины Феллини, которые меня всегда вдохновляют. Особенно мне нравятся «Дорога» и «8 S», но

§ 9.1. ТВ-кино

§ 9.1. ТВ-кино Это сериалы и мувики (2 или 4 серийки). Здесь ты можешь:А) Стать ремесленником на мелодраме. Прийти работать на один из бесконечных слёзных сериалов. Для начала диалогистом, потом можешь вырасти до сюжетчика. Он получает больше денег, в 2–3 раза, чем диалогист.

2.5. Кино

2.5. Кино Монтажное произведение принципиально динамично. Это не раз и навсегда завершенная картина, а бесконечно длящийся процесс порождения образов воспринимающим сознанием читателя/зрителя. Образ (новый смысл, возникающий при соотнесении двух расположенных рядом