1970-е годы

1970-е годы

Сергей Крикорьян – Анатолию Кузнецову, 16 января 1970

<…> Кстати, Набоков, который Вам так нравится (и мне тоже), живет в Швейцарии, в Монтрё – в 80 км от Женевы. С его сестрой я знаком, она живет рядом с нами, и мы друг у друга бываем. Она много рассказывает о брате, обожает его. Набоков и его жена живут вот уже сколько лет в небольшом скромном отельчике, живут отшельнически и аскетически. Он нелюдим, к сожалению. Нам хотелось бы его заполучить на лекцию в нашем кружке. Не выходит. Изредка он навещает сестру в Женеве и в каждый свой приезд рисует карандашом на стене в уборной бабочку и ставит дату. Так что у нее в уборной набоковские фрески…

Анатолий Кузнецов – Сергею Крикорьяну,

7 февраля 1970

<…> Ох, если попаду в Швейцарию, то хоть через дырку в заборе посмотрю на Набокова, боже, как я перед ним преклоняюсь…

Анатолий Кузнецов

Из дневника Майкла Пейлина, 15 апреля 1970

<…> Вместе с Саймоном Олбери зашел в «Национальный дом кино» посмотреть «Артура Пенна 1922», документальный фильм о режиссере «Оружия для левши», «Бони и Клайда», «Погони», «Маленького большого человека» и множества успешных бродвейских постановок, например, «Сотворившая чудо».

Первый фильм – о Набокове и с его участием – был маленьким шедевром, главным образом потому, что Набоков сам по себе яркий персонаж. С упрямым высокомерием он ухитряется ускользнуть от ответа: отчасти потому, что, очевидно, не принимает себя всерьез, но прежде всего благодаря тому, от чего в фильме открещивается, утверждая, будто не унаследовал от отца дар говорить плавно и живо. На самом деле у него превосходное чувство юмора, чудесная наблюдательность и всепоглощающее добродушие, прекрасно дополняющее его педантизм. В свое время я прочел многие его вещи; после фильма хочется прочесть еще больше, особенно автобиографическую книгу «Память, говори». <…>

Раиса Орлова – Эллендее Проффер и Карлу Профферу, июль 1970

<…> Дорогие Эллендея и Карл, должна вас искренне поблагодарить – за что бы вы думали? – за Набокова. Этот год – после встречи с вами – был моим первым набоковским годом. Может быть, я не сказала вам, что открыла том «Лолиты» году в 1956-м или 57-м – и с негодованием закрыла на 50-й или 60-й странице. И совершенно забыла как о книге, так и об авторе. За последние годы при чтении американских газет и журналов Набоков как-то вошел в мое сознание (довольно неохотно). Я прочла пару его романов. Пожалуй, «Приглашение на казнь» оказалось книгой, которая действительно произвела на меня серьезное впечатление. Затем «набоковский психоз» начался у моей дочери – что тоже существенно на меня повлияло. А потом, как я сказала, приехали Вы. Я прочла Ваши «Ключи к “Лолите”» вместе с романом и поразилась собственной некомпетентности и глухоте (я имею в виду свою первую попытку). Это трагическая книга, поиски счастья трагического человека – одна из самых трагических (и чистых) в современной литературе.

Месяц назад я достала «Память, говори», взяла с собой и читала очень медленно, одну главу за три-четыре дня. Смаковала ее. Я до сих пор живу в его мире, который так сильно и совершенно неожиданно пересекается с моим. Эта книга была гораздо важнее для меня, чем «Ада», – она гораздо более лирическая, гораздо более «моя», если вы понимаете, что я имею в виду. «Память, говори» и подаренная вами «Лолита» – вот мой Набоков. Любые действия, направленные на увеличение содержимого набоковской полки в нашей библиотеке, будут встречены с энтузиазмом. Пожалуйста, пришлите и сборник статей о его творчестве, где опубликована работа Эллендеи. Как бы я хотела, как мне необходимо поговорить обо всех этих вещах. Между прочим, в марте я читала лекции в Новосибирске (в Академгородке). Это было как раз во время американской выставки (о народном образовании). На моей лекции присутствовали несколько молодых людей – гидов, а двое из них оказались вашими студентами. Задавали много вопросов, и один из них – о Набокове.

Качество воспоминания, памяти самой по себе, путь от «реального факта» к художественному вымыслу (я думаю не о его – Набокова – романах, а о мемуарах, о «Память, говори») – как это потрясает. <…> Итак, моя главная просьба – Набоков. Прежде всего, я планирую прочитать все, что можно достать. <…> Многие из моих друзей проходят эту «набоковскую фазу». Я не одна <…>

Из дневника Марка Шефтеля, 7 октября 1970

Пролистал толстенную «Аду». На каждой странице – русские или французские фразы, да еще стихотворные цитаты. Она почти полностью состоит из каламбуров, как будто писать просто и ясно достойно порицания. Вещи вроде Ги де Монпарнас вместо Ги де Мопассан показывают недостаток вкуса. Нет, не нравится мне книга. Скучно разгадывать бесконечные загадки, хотя в некоторых из них и проявлено незаурядное мастерство. Набокову семьдесят, и его продуктивность изумительна. Не знаю, напишет ли он еще книгу, но я надеюсь, что он сможет. В качестве прощального залпа предпочтительнее был бы простой, изящный роман, наподобие «Защиты Лужина», но не «Ады» – этого талмуда, полного запутанных мест и загадок. Что-нибудь, исполненное мягкого юмора, как в «Пнине», и без клоунады.

Из дневника Раисы Орловой, 2 ноября 1970

<…> Саня [А.И. Солженицын] о Набокове: «Никогда не поверю, что он отказался (от Нобелевской премии. – Р.О.). Книга воспоминаний не интересна. Нельзя писать без политической концепции. Одни бабочки…» <…>

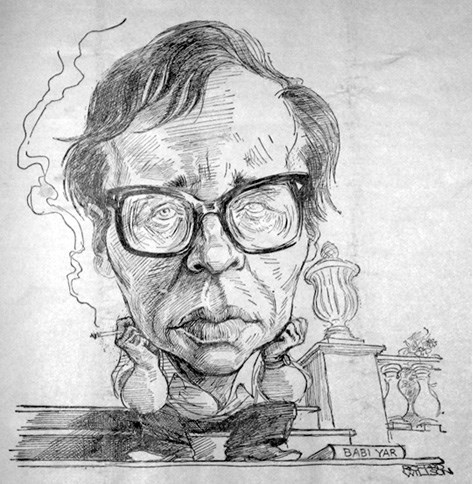

Александр Солженицын

Гайто Газданов – Леониду Ржевскому,

30 ноября 1970

<…> очень печально, но это факт: вторая эмиграция ни одного писателя, кроме Вас, не дала. Правда, и первая была не очень в этом смысле блестящей: если говорить о поколении, которое начало писать за границей, то оно дало одного поэта – Поплавского – и одного прозаика – Набокова, тоже, как видите, не жирно. Да и бедный Набоков на старости лет свихнулся. <…>

Из дневника Марка Шефтеля, 18 января 1971

<…> Набоков выглядит еще моложе! Огромный коммерческий успех «Лолиты» позволил ему распродать все, что он написал до нее, и на русском, и на английском; один за другим в переводе на английский выходят даже те русские романы, которые были написаны больше сорока лет тому назад… В «Книжном обозрении “Нью-Йорк Таймс”» – новое интервью Набокова. Читать его неприятно. Очевидно, Набоков утерял способность говорить как простой смертный, пусть и прославляемый всеми. Интервью превратилось в развязный спектакль, выступление капризного мальчика, которое недостойно набоковского таланта. И притом возраст! В 72, после такого большого успеха, наконец пришло время стать взрослее и бросить эти глупые игры в «enfant terrible». <…>

Эдмунд Уилсон – Элен Мучник, 18 марта 1971

<…> Набоков неожиданно написал мне письмо, в котором сообщает о том, что ценит мою дружбу и что все прощает. Ему сказали о моей болезни, а он всегда испытывает радость, когда узнает, что его друзья в плохой форме. Он оплакивал Романа Гринберга по меньшей мере за десять лет до его смерти. <…>

Эдмунд Уилсон – Кэтрин Уайт,

27 декабря 1971

Дорогая Кэтрин,

спасибо за письмо <…>.

Набоков стал совсем несносным. Он выставляет себя благородным русским либералом и в то же время – важным русским барином. На самом деле он ни то и ни другое. Подозреваю, что во многом его нынешний ужасный нрав обусловлен состоянием его языка. В постскриптуме к русской версии «Лолиты» он признается в том, что отчасти утратил свой русский, а его английский становится все более и более экстравагантным. Возможно, тебе, как редактору, удавалось выправить его английский.

Эдмунд Уилсон

Из дневника Марка Шефтеля, 2 апреля 1972

Набоков – русский писатель (точнее сказать, был им до 1940 года), который в какой-то момент начал писать по-английски. В настоящее время почти все его русские вещи переведены на английский, хотя большинство из них переведено другими людьми. Правда, значительную часть перевел его сын Дмитрий, под присмотром самого Набокова, но это не то же самое, что аутентичный авторский перевод. Набоков говорил мне, что такой перевод для него тяжелое испытание, так как теперь он ориентирован на другого читателя, с иной системой координат, и у него возникает естественное желание – переписать книгу, фактически создать новое произведение на ту же тему.

Юрий Иваск – Владимиру Варшавскому, 2 августа 1972

<…> Набоков – увлекательная игра, шахматная партия: читаю, даже восхищаюсь. Игры нужны, и это моя особая тема. <…>

Из дневника прот. Александра Шмемана, 20 апреля 1973

<…> Вчера – на сон грядущий – перечитывал страницы из книги J. Schlumberger об A. Gide и его жене <…>.

Тоже вчера – две главы из «Дара» Набокова, который перечитывал много раз. Смесь восхищения и возмущения: какое тонкое разлито во всей этой книге хамство. Хамство в буквальном, библейском смысле этого слова: самодовольное, самовлюбленное издевательство над голым отцом. И бесконечная печаль набоковского творчества в том, что он хам не по природе, а по выбору, гордыне. А гордыня с подлинным величием несовместима. Он не «хамит» с природой, и тут его творчество подчас прекрасно, велико («И хочется благодарить, а благодарить некого…»). «Хамит» он исключительно с людьми, которых он видит по-«хамски»: подобное познается подобным. Гоголь видел «пошлость». Но он не «хамил». Потому у него трагедия. Никакого трагизма, ни малейшего, в творчестве Набокова нет. Откуда же ему взяться в этом хамском и пошлом мире? Набоков тоже в конце концов – «спекуляция на понижение». Беспримерное торжество, удача этого «хамства» – чего стоят отчим и мать Зины в «Даре» или Ширин. И полный крах, когда он, как говорят, «выводит положительные типы», то есть тех, кого он любит и с кем не «хамит». Отец, мать (и в «Даре», и в «Других берегах»), Зина, жена, сын. Уж такие они не как все, с такой тонкостью, с такой несводимостью ни к чему обычному, общему. Тут «хамству» противостоит мелкий «снобизм». Но горе в том, что это не природа Набокова, что и хамство, и снобизм он выбрал. И там, где их нет («Василий Иванович» и др.), там видно, с какой возможной, данной и заданной ему, полноты он «пал». И, упав, смеется и страшно доволен сам собой. Демоническое в искусстве: ложь, которая так подана, что выглядит, как правда, убеждает, как правда. <…>

…7 мая 1973

<…> Вот случайно купил за девяносто пять центов и лениво перечитываю «Пнин» Набокова. Как он верно подметил фальшь американского университета, карикатуры на Оксфорд, Гейдельберг и Сорбонну, но карикатуры дешевые. Диссертации, докторат, наука – тут все это вроде зажигалки, которую, не зная, что с ней делать, дикарь вешает себе на нос или на ухо и страшно горд. Эксперты без культуры, мешанина курсов, которые студент выбирает, как овощи на базаре. Библиографии, душный, затхлый воздух «департаментов», напичканных гениями. <…>

Из дневника Владимира Варшавского, 21 мая 1973

<…> И все-таки всегда тайная мечта написать что-то приближающееся к чуду некоторых страниц «Жизни Арсеньева»: арестанта в окне острога, цветистого обрыва над станицей в Крыму. У Набокова тоже есть такие волшебные описания: например, в «Весне в Фиальте». Как странно: они оба, владея этим чудным даром воссоздания природы, ничего подобного не достигают, когда доходит дело до человеческой жизни, до человеческих чувств. <…>

Глеб Струве – Владимиру Маркову, 13 сентября 1974

<…> Сейчас дочитал новый роман Набокова «Look at the Harlequins». Странная вещь! Псевдобиографический роман. Не все понял. Надо будет еще раз перечитать. Обычного стилистического блеска вдоволь, но…

Джон Апдайк – Раисе Орловой,

12 ноября 1974

<…> Мое знание русской литературы 20-го века в значительной мере ограничено произведениями тех поэтов, с которыми я встречался, прежде всего – Евтушенко и Вознесенского. <…> И я должен упомянуть о вашем гениальном эмигранте Набокове, чья ностальгическая проза и поэзия, а также замечательный перевод «Евгения Онегина» значительно обогатили мое собственное представление о литературе вообще и о русской литературе в частности.

Джон Апдайк

Джеймс Солтер – Роберту Фелпсу,

февраль 1975

<…> То ли Набоков, то ли мадам Набокова (они неотличимы друг от друга по манере выражаться) против того, чтобы к ним приехал фотограф и сделал фото для статьи. Мы обменялись полдюжиной каблограмм. Теперь Набоков осторожно намекает, что согласится на фотографа, если текст интервью предоставят ему для рассмотрения. К счастью, у «Тайм» незыблемое правило не делать ничего подобного. Об этом ему сообщили. В настоящее время – тишина. <…>

Из дневника Марка Шефтеля, 21 марта 1975

Вечереет, становится сумрачно. Не темнота (она будет позже), а светло-серые сумерки, когда, как говорят русские, «все кошки серы». Сумрачно снаружи, сумрачно внутри… Было ли у Набокова, вечно юного Набокова чувство всепроникающей серости?

В последнем выпуске «Нэйшенал обзёрвер» прочел о нем замечательную статью Энн Тайлер «Набоков возвращается, ослепляя нас зеркалами». Она про его новую книгу «Истребление тиранов и другие истории», в которую вошло 12 рассказов, написанных между 1924 и 1938 и теперь переведенных его сыном Дмитрием. Есть ли среди них «Волшебник»? Кажется, есть, ведь Энн Тайлер заметила по поводу одного из рассказов (не упомянув названия), что в нем «Гумберт Гумберт появляется за 30 лет до “Лолиты”». Надо будет поискать книгу: хочу прочитать рассказ. Набоков так и не дал мне его (хотя обещал!), а когда вышла «Лолита», заверил меня, что полностью задействовал его в романе. Так ли? Великий мастер мистификаций и розыгрышей, с его неизменными зеркальными играми. Привожу его высказывание о «Лолите»: «Всегда есть зеркальное отражение!» Энн Тайлер пишет, что даже в самых простых своих вещах он запутаннее, чем 12 писателей вместе взятых. Это напомнило мне набоковское замечание на моем семинаре в Корнеле – в ответ чешскому студенту, который, идеализируя русских, называл их «славянами»: «Русские – лжецы! Вот почему они такие хорошие артисты». Набоков сам замечательный актер! Мне бы не хотелось думать, что он, будучи русским, характеризует этим замечанием самого себя. Во всяком случае, как писатель он всегда разыгрывает пьесу, и делает это прекрасно. Еще лучше был спектакль Гоголя (Набокова сравнивают с Гоголем), исполнявшего роль ценой куда более несчастной жизни, чем у Набокова, который, в конечном счете, очень счастливый человек. Исключительно удачливый. И в целом (насколько я могу знать) ведет уравновешенную жизнь. Как это отличается от Гоголя!

…22 июня 1975

Я более или менее прочитал книгу Карла Проффера о «Лолите», а затем «Твердые суждения» самого Набокова (главным образом интервью, где он очень откровенен в своих письменных ответах). Более или менее, потому что чтение подобных книг занятие нелегкое и с точки зрения формы (сколько незнакомых слов!), и с точки зрения содержания (переусложненного в плане образов и идей). Конечно, я мог бы разгрызть их, но я не чувствую себя свободным (время!) и совсем не заинтересован в том, чтобы сделать их объектом систематического изучения. Это не значит, что я отрицаю изумительную языковую изобретательность Набокова и оригинальность его мыслей. Совсем наоборот! Но я предпочитаю простоту языка и идей. <…>

Глеб Струве – Нине Берберовой, 8 февраля 1976

<…> почти ни один роман Набокова на английском языке – а уж тем более «Лолита» – не стоит его более ранних произведений <…>.

Игорь Дьяконов – Ефиму Эткинду, 7 июля 1976

<…> Ну, а скажите: какого черта Вам понадобилось писать рецензию на Александра Солженицына? Что, без Вас его не прочли бы? Или надо защищать его от Синявского? Видно, это тоже удел эмигрантов: все бывшее свое мазать г. – см. набоковский комментарий к Онегину и его отзывы о русской литературе. Хотя комментарий умен и делен – а гнусен. Так и Синявский. <…>

Из дневника Юрия Иваска, 5 июля 1977

Вчера, 4 июля, в Норвиче Н.В. Первушин сказал за завтраком: «Скончался большой русский писатель». Пауза.

– Кто же?

– Набоков.

Сразу увидел его купольный череп, вместивший не только два языка, но и все бесчисленные творческие комбинации русских и английских слов. Вспомнил широкую улыбку – поддразнивающую – не без добродушия, но и не без надменности.

Всегда ощущал в нем скулящий страх и вопиющий ужас перед смертью. Умер ли он в одночасье или долго болел, мучился?

Верная, гордо-профильная – царица Иудейская – Вера Евсеевна. Урожденная Слоним – и, что подчеркивалось, не в родстве с М.Л. Слонимом. Высокий красивый, но ушастый сын, которого видел в Гарварде. Теперь ему, наверное, за сорок. Бас, певший в Скала, и будто бы переводчик русских книг отца на английский язык (думаю, Владимир Владимирович все сам переводил, например, «Лолиту»).

В просторном салоне отеля в Монтрё – во вкусе 900-х гг. Я что-то говорил, В.В., улыбаясь, указывал на стену. В.Е. пояснила: – Солнечные зайчики. В.В.: – Как же – я читал ЧиннОва. Он… Я.: – ЧИннов!

– ЧиннОв жив, а о живых поэтах я не высказываюсь. Подписал им мою «Золушку».

В.В.: – Прекрасная обложка. Морковь! В.Е. как-то написала: «В.В. взял “Золушку” в горы, где ловил бабочек».

Гарвард, м. б., 52 г. Набоков заменял М.М. Карповича. Ходил на его «Комментарии к “Евгению Онегину”». Все иностранные слова или имена В.Е. писала на доске. В. В. не может взять в руки мела.

Пригласили в наши антресольные комнаты. Тамара кормила обедом и пасхой.

Я показал мою новенькую машинку для оттачивания карандашей. В.В. смеялся:

– Нравится… понимаю…

И эта деталь вошла в его повесть «Пнин». М. б., находил он во мне «пнинское»? Но я никогда не считал «Мартина Идена» Джека Лондона великим романом.

Попросил В.В. прочесть стихи к князю Качурину (связано с окачурится).

В.Е. (строго): – А вы его стихи не очень любите.

Я отрицал, но неискренне.

Был приглашен Мишей Фейером в Миддлбери. В.В. комментировал начало 8-й главы «Е. Он.». А к обеду он вышел в коротких штанах, что Миша воспрещал студентам. Это, конечно, нарочно.

На гарвардском обеде гр. Стенбок-Фермор, сложив руки:

– Что Вы, В.В., думаете об «Анне Карениной»?

– Помните, кого-то вытошнило на ее шубу… в спину.

Ничего подобного не было, но это значило – отшить!

Очень отшивал он и великих ученых – Якобсона и Чижевского. Мне: «Чижевский – подслеповатый грабитель на большой дороге…»

Меня только раз ошарашил, когда я спросил о Лескове.

– Лесков русского языка не знал.

– Какой же язык он знал?

– Английский.

Неправдоподобные языковые способности Набокова.

Но не гений. Впитал всю литературу и играл на ней, как на шахматной доске. Комбинативный талант. Отказался от боли, от бремени, которое иногда и «портит» мастерство, например, размышляющими отступлениями Гоголя, Достоевского, Толстого. Искусство для Н. только искусство. Игра.

Пытался делать МАТ смерти. Но и это игра, кажется, в «Ultima Thule».

Одна из его мыслей: прекрасно пространство, его всегда мало. Иначе: прекрасен мир с его потенциями. Убийственно время.

В романе «Ада»: на Аде (это, конечно, Вера) он поздно женится. Полное творческое и дружеское счастье с ней. Но не вечное. В 70 с чем-то герой теряет «секс», но еще творит и счастлив. А смерть еще не приходит.

Адамович не находил «человеческого» в Набокове и сказал Роджеру Хагглунду: «Лучше плевать в потолок, как Розанов, чем читать Набокова».

Издевки Георгия Иванова: «Набоков – граф – из кинематографа» …

Человеческое, конечно, было. Вызываемое в читателе сочувствие к Лужину, Эдельвейсу («Подвиг»), к избитому пошло-ненавистными немцами русскому интеллигенту в изумительной повести «Озеро, облако, башня» (дактиль). Хотел бы перечесть. Две горизонтали (озеро, облако) и вертикаль (башня).

Некоторое хвастовство в «Других берегах». Выпяченное широкое барство. Это не по-барски. Не барское было и у Бунина. Не хватало им личной барской щедрости при щедрости таланта.

Бунин на лезвии ножа «подавал» – похоть со сладостью ее и отвращением к ней («Митина любовь») и смерть, смерть, смерть. Иногда, читая Бунина, задыхаешься на его лезвии ножа. Этого задыхания Набоков не вызывает.

Последние русские прозаики (в этом порядке): Розанов, Бунин, Набоков, Белый. У Солженицына кишка тонка.

Утром натягивал носки. А Набоков их уже не натянет!

Ни один человек не достоин уважения. Каждый человек достоин жалости. Розанов (цитата по памяти из «Уединенного»).

А русская литература (и, конечно, не только русская) – армия, и все – товарищи по несчастью.

Прощайте.

Из дневника Оберона Во, 14 июля 1977

<…> В Эконе (Швейцария) узнал от миссионеров, рукоположенных архиепископом Лефевром, что мой приятель Джорджи Набоков тяжело болен в своем монтрейском отеле, и тут же поспешил к нему. Увы, я опоздал. Хотя он сомневался в искренности моего энтузиазма относительно его поздних романов, мы делали вид, будто у нас общая страсть к бабочкам, и часто утомляли небеса своими беседами на брегах озера Леман, когда, попивая славный аперитив из редких альпийских трав, рассказывали друг другу об этих очаровательных созданиях. На самом деле Джорджи, или Владимир, как его зовут иностранные друзья, был заядлым любителем розыгрышей и вряд ли мог отличить бабочку от трупной мухи или кузнечика. После двух замечательных комических романов – «Пнин» и «Лолита» – в 1962 году он создал «Бледный огонь», величайший шедевр иронии. Когда представители литературного истеблишмента Америки (и некоторые английские критики, вроде полоумного бедняги Энтони Бёрджесса) не понимая юмора, приняли эту вещь всерьез, Набоков разочаровался в людях и поселился в стране, где делают часы с кукушкой, чтобы писать всякую тарабарщину. Вероятно, он испытывал извращенное удовольствие, когда всякие псевдоинтеллектуалы и шарлатаны превозносили откровенную чушь, вроде бессмысленной «Ады», как важный вклад в литературу, однако то было эгоистичное удовольствие одинокого человека; так что, пожалуй, мне следовало бы попросить архиепископа отслужить по нему заупокойную мессу. <…>

Оберон Во

Прот. Александр Шмеман – Владимиру Варшавскому,

17 августа 1977

<…> Умер Набоков ! Явление, в сущности, трагическое и символическое в русской культуре. Я его чувствую как человека почти сознательно (от «самости», от гордыни) избравшего другое, не то, на что дан был ему его изумительный талант. Как в раю. С Адамом. Бог подарил ему мир, сделал его царем, а ему показалось интереснее то, что ему предложил диавол. В сущности «похихикать» над Богом… Конечно, остается грусть об «ином», пронизывающая это хихиканье. <…>

Из дневника прот. Александра Шмемана, 12 декабря 1977

<…> Читал вчера Набокова. «Весна в Фиальте». И раздумывал о месте и значении этого удивительного писателя в русской литературе. Вспоминал давний ужин с ним в Нью-Йорке. «Моя жизнь – сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет…» За такие-то вот строчки сразу все ему прощаешь: снобизм, иронию, какую-то «деланость» всего его мира. <…>

Глеб Струве – Павлу Гольдштейну, 19 декабря 1977

Дорогой Павел Юрьевич!

Получил сегодня № 13 (августовский; запоздавший выходом?) номер «Меноры» и, прочтя первым делом Вашу статью о Набокове, с которым мы когда-то были большими друзьями и которого я один из первых среди русских критиков приветствовал и высоко оценил как русского писателя, был немало шокирован, увидев, что Вы нашли нужным цитировать из его послесловия к ужасному русскому переводу «Лолиты» пассаж, в котором он о докторе Живаго говорит как о «лирическом докторе с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской» (вот уж – «для красного словца…»). Зачем было напоминать читателям об этом недостойном Набокова выпаде против Пастернака? Правда, Ваши читатели, может быть, даже не сообразят, что речь идет о Пастернаке, которого они, вероятно, в отличие от Набокова, не относят к советской литературе. Но могут быть среди них и такие, которые знают, так как Набоков говорил это не раз. Правда, это, кажется, единственный случай, когда он сказал это по-русски в печати (мне он раз написал в том же духе, но менее грубо, в частном письме). Можно сказать: из песни слова не выкинешь – написал Набоков и написал, что ж поделаешь? Но ведь Вы сочувственно цитируете эти слова, не раскрывая для читателя того факта, что единственные советские романы, на которые намекает Набоков (после тоже грубых и не очень умных поносительных слов о Хемингуэе, Фолкнере и Сартре), это – «Тихий Дон» и «Доктор Живаго»!

А набоковский перевод «Лолиты» – что бы ни думать о самом романе – ужасный с литературной точки зрения, тоже, на мой взгляд, недостойный Набокова.

Ваш Глеб Струве

Из дневника прот. Александра Шмемана, 16 января 1978

<…> Искусство самоутвержденья, искусство – власть над словом, искусство без смирения. <…> И потому искусство таланта (который все может), а не гения (который «не может не…»). В Набокове, может быть, и был гений, но он предпочел талант, предпочел власть (над словами), предпочел «творчество» – служению. Кривая таланта – от удачи к неудаче («Ада», поздний Набоков, которому так очевидно нечего больше сказать, ибо все возможные – в его таланте – удачи исчерпаны). Гений, даже самый маленький, ибо гений совсем не обязательно «огромен», – от неудачи к удаче (по-настоящему чаще всего – посмертной, ибо требующей отдаления или даже, по «закону» и «пути зерна», смерти и воскресения…). <…>

Павел Гольдштейн – Глебу Струве, 17 января 1978

Дорогой Глеб Петрович!

Получил Ваше письмо-упрек, когда лежал в больничной палате Адассы, в отделении сердечно-сосудистых болезней. Немножко поболел, а теперь вроде все в порядке.

За письмо – благодарен Вам, ибо всегда следует прислушаться и остерегаться впасть в ошибку, которая может повести к заблуждениям гораздо более значительным. Не желая терять привычку внимательного отношения к прочитанному, решил перечитать ставший таким знаменитым роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», а перечитав, и надо признаться – с большим трудом, пришел к первоначальному впечатлению и к полному согласию с очень точной оценкой Владимира Набокова. Этот роман никоим образом нельзя сравнить с тем лучшим, что было сочинено Б. Пастернаком и чем он мне когда-то был дорог как поэт. <…>

Нет в нем такой глубины, и я, прочитав эту книгу еще тогда, при первом выходе ее в свет, никак не мог понять, что там есть такого, отчего было так много шума. Ну, за рубежами Советской России такой шум был вполне понятен, и весьма характерна голливудская киноаранжировка этого романа с пикантным вальсом в виде, так сказать, перевода с языка собственного пафоса Б. Пастернака на язык западного обывателя. Что-то трудно себе представить вальс на тему «Процесса» Кафки или даже на тему располагающего по своему аллегорическому названию к такой музыкальной форме страшного по глубине «Приглашения на казнь» Набокова.

<…> Как глубоко заметил Достоевский, «никто не проникался так нравами и пониманием склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирожденна ему, как истинно совершеннейшему выразителю русской души». Этой же способностью обладал, как истинно совершеннейший выразитель высот русской культуры, Владимир Набоков, которому в изображении в «Лолите» Америки или в «Король, дама, валет» – Германии мог бы позавидовать любой американский и немецкий писатель. В полной мере обладал и Исаак Бабель этой способностью в понимании склада души чуждого народа, ибо эта способность прирожденна ему была, как истинному выразителю еврейской души.

Борис Пастернак являл собою трагический пример совершенно противоположных свойств. Он настолько отступился от своего народа, что не только не дано ему было, как, впрочем, и многим другим, оторвавшимся от еврейства евреям, понять то, что своей глубочайшей интуицией провидчески понял русский мыслитель В.В. Розанов, – что «все сводится к Израилю и его тайнам», но даже паутинки не осталось, которая связывала бы его чем-нибудь с тем, кто, по его собственному выражению, «как воздух, нескончаем».

<…> Я столь подробно остановился в связи с Вашим письмом на «Докторе Живаго», рассматривая роман и его автора в нескольких контекстах и направлениях, именно потому, что, получив всемирную известность, в отличие, например, от удивительного по глубине розановского «Апокалипсиса нашего времени», этот роман внес в мир ту смутность мысли, при которой все труднее становится людям понимать истину.

В Б. Пастернаке мыслитель был гораздо ниже поэта. А ведь как поэт, как писатель в свое время он был очень одинок. Не менее одинок и непонимаем, чем М. Цветаева, чем В. Набоков. <…>

Глеб Струве – Павлу Гольдштейну, 26 января 1978

Дорогой Павел Юльевич!

Я получил вчера Ваше длинное заказное письмо. Вижу, что мой “упрек” Вас очень задел, раз Вы, несмотря на только что перенесенную серьезную болезнь, уделили моему письму столько внимания. Ответить сколько-нибудь пространно, к сожалению, не могу: 1) потому, что занят одной очень запущенной срочной работой, а 2) потому, что мы в каком-то смысле, мне кажется, пишем «мимо» друг друга. Постараюсь это вкратце объяснить.

К роману Пастернака я отношусь далеко не без критики. В нем с литературной точки зрения есть много промахов. Но под суждением Набокова – хотя и он, вопреки тому, что Вы, мне кажется, думаете, осуждал роман как литературное произведение (просто плохое), все другое в нем его просто не интересовало – подписаться не могу: вижу в нем все-таки и интересную и значительную вещь, хотя могу понять и ту критику, которой Вы его подвергаете (Набоков от нее просто отмахнулся бы – эта сторона, повторяю, его просто не интересовала). Приведу на всякий случай то, что Набоков написал мне в частном письме о романе: «Мне нет дела до “идейности” плохого провинциального романа – но как русских интеллигентов не коробит от сведения на нет Февральской революции и раздувания (sic) Октября… и как Вас-то, верующего православного, не тошнит от докторского нарочито церковно-лубочно-блинного духа… У другого Бориса (Зайцева) все это выходило лучше. А стихи доктора: “Быть женщиной – огромный шаг”».

Я очень хорошо знал Набокова, дружил с ним, в Берлине 1922—24 гг. Потом, с 1925 по 1939 год мы с ним много переписывались и два раза встретились в Лондоне, где я ему устроил несколько русских и английских выступлений. Война разлучила нас. После войны мы встретились только раз – в 1947 году в Нью-Йорке. Но переписка наша некоторое время спорадически продолжалась, хотя Набоков с годами писал все реже и реже, поручая жене писать за себя (все же у меня есть и его письма из Швейцарии). Мне сдается, что в Вашей оценке Набокова и подходе к нему есть две большие ошибки. 1) Вы считаете его умным человеком и даже как будто «мыслителем». Я не уверен, что он был умен (иногда очень даже сомневался в его именно уме в общепринятом смысле слова). А мыслителем он вовсе не был. Он был одарен огромным литературным талантом и гениальным видением, и это делало его большим писателем. Но, в сущности, ему было мало что сказать, и с годами он все больше и больше уходил в словесную игру, которой предавался со страстью (поэтому все его английские романы, включая «Лолиту», которую я никогда не ставил высоко – он это, по-видимому, чувствовал, а потому охладевал ко мне – и которую Вы как будто очень цените, слабее почти всех его русских вещей). 2) Он был совершенно чужд религии, а к христианству относился, я бы сказал, даже враждебно. Уже по этому одному он не мог оценить романа Пастернака, религиозной «инспирации» которого, как бы ни относиться к нему, нельзя отрицать. Вы говорите, что «Доктор Живаго» далек от идеала, который Пастернак сам сформулировал. Не буду спорить. Но для Набокова самый идеал был неприемлем. И он, как видите, отвергал огульно все стихи доктора Живаго. В этих стихах есть, разумеется, «просчеты», но есть среди них и замечательные (и как раз религиозные). Набокову они ничего не говорили и не могли говорить. Вы, я вижу, очень высоко ставите «Приглашение на казнь». Я – тоже. Но Вы видите в этом романе то, чего сам Набоков не замышлял. Набоков – очень интересный случай на редкость одаренного писателя, совершенно лишенного духовности. Не было ее, мне кажется, и в человеке. Не думаю, чтобы эта бездуховность была просто позой, как иногда можно было бы подумать. В каком-то смысле Набоков-писатель был больше самого себя. <…>

Довольно показательно, что в Вашем письме в «защиту» Набокова Вы ссылаетесь на таких писателей, как Достоевский и Розанов. Отношение Набокова к Достоевскому как к писателю и мыслителю, как Вы знаете, было с известного момента (в одном из ранних стихотворений он его «воспел») очень отрицательным. А Розанов как писатель – а тем более как «мыслитель» – для Набокова, я думаю, не существовал. Я думаю, что я не зашел бы слишком далеко, если бы определил Набокова как довольно банального безбожника, позитивиста…

Ну вот, простите за этот краткий и, наверное, неудовлетворительный ответ. Вы говорите, что когда-то ценили и любили Пастернака-поэта. Набоков, насколько я знаю, никогда его не любил. Пастернак всегда должен был ему казаться slovenly66 (не подберу подходящего русского слова – это не просто «неряшливый»).

Всего Вам доброго – и, прежде всего, здоровья.

Ваш Г.С.

Павел Гольдштейн – Глебу Струве, 14 февраля 1978

Спасибо Вам, дорогой Глеб Петрович, за письмо, которое очень располагает к ответу. Оно меня убедило в том, что возможен такой доброжелательно-живой разговор на расстоянии, когда два человека, следуя голосу своего сердца, прямо и доверчиво все говорили бы друг другу. В этом большая свобода. И тут, может быть, с особой наглядностью сказывается совершенно необходимая между людьми способность постичь и принять этот свободный обмен мнений.

То, что я написал о Набокове в журнале и в письме к Вам, достаточно для того, чтобы понять, что я воспринимаю Набокова и его творчество по-иному, чем Вы. Вы, дорогой Глеб Петрович, совершенно правы, когда ставите вопрос о творческой природе Набокова, исходя из единственно возможного для определения подлинно великого искусства религиозного критерия. И, исходя из этого критерия, Вы считаете, что, вместо того чтобы выразить высшую человечность своей божественно-человеческой природы и данный человеку свыше талант, творчество Набокова является лишь отпечатком его умелого писательского занятия. По моему же разумению, книги Набокова ведут к тем чувствам, которые можно назвать высшими и лучшими.

«Для меня, – писал Набоков в послесловии к «Лолите», – рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то связанным с другими формами бытия, где искусство (т.е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма».

Эта мучительная жажда нежности, доброты, гармонии, восторга не есть ли основная примета высшего творческого качества, содержащего в себе некое священное, возвышенное начало, которое и является источником творческого совершенства? Когда в 60-х годах, будучи еще в России, я привез в Коктебель набоковский «Дар» в журнале «Современные записки» и читал его покойной Марии Степановне Волошиной несколько вечеров подряд, она в конце чтения сидела долго молча и, наконец, сказала: «Да, в этой удивительной книге много неба».

В нашем с Вами разговоре, дорогой Глеб Петрович, речь шла не о борьбе двух мнений, а об установлении более тонких различий и о выработке таких критериев, которые отвращают от заблуждений и устремляют к исстари чтимому и освященному поколениями идеалу этического характера. В идеале этом – ясная мысль, чистое намерение связано с творческой, неизменно на добро направленной волей.

Будьте здоровы и всех Вам благ.

П. Гольдштейн

Из дневника Джойс Кэрол Оутс, 15 марта 1978

<…> Идиллический день, проведенный дома. Читаю Эндрю Филда «Набоков. Его жизнь в частностях»… Набоков и его очаровательно разнообразная жизнь. Я нахожу «Лолиту» менее интересной, чем считала раньше. Но тем не менее он прекрасный писатель. Возможно, чересчур самоупоенный, но сторицей вознаграждающий за чтение, и я с удовольствием читаю о нем – когда не обращаю внимания на путаницу филдовской прозы. (Набоков, должно быть, чувствовал отвращение к книге, и я не могу осуждать его за это.) …В конечном счете нужно признать за писателем право на свою тему и свой голос, точно так же как мы признаем, должны признавать неповторимость каждой личности. Конечно, подобные допущения нелегко даются критикам. На самом деле такие проявления, любые проявления милосердия, вообще не свойственны критике. Но по мере того как писатель стареет, превращается в миф, как в случае с Набоковым (и будет ли то же со мной – на каком-то другом уровне, на совершенно ином уровне?), критика, по-видимому, становится неуместной. Ты только смотри, слушай, внимай, восхищайся и будь благодарен. А затем переходи к другому писателю, другому художнику. Но критики должны высказывать «суждения». Приставая с мелочами, классифицируя, сравнивая, раздавая оценки. Уравновешивая первоначальные заявления всеми этими «однако», «с другой стороны»… На самом деле уничтожая свою связь с художником. Нельзя быть другом, нельзя относиться по-дружески к тому, кто выстраивает нас по ранжиру и так безжалостно опредмечивает… Неудивительно, что Набоков, наделенный столь безмерной гордыней, презирал критиков. Они потенциальные друзья, которые предают нас… которые лишают нас самой возможности дружить. <…>

Джойс Кэрол Оутс

Из дневника прот. Александра Шмемана, 4 мая 1978

<…> Думал в эти дни о творчестве Набокова – в связи с предложением выступить на симпозиуме, ему посвященном, в июле в Norwich’e <…>. В каком-то смысле все его творчество карикатура на русскую литературу (Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов). Будучи частью ее, но ее не принял. Наибольшее притягивание – к Гоголю, тоже «карикатурному», наибольшее отталкивание – от Достоевского, самого из всех «метафизического». И все же он ими всеми, в том числе, конечно, Достоевским, определен, из мира русской литературы выйти не может. Только там, где у Гоголя – трагедия, у Набокова – сарказм и презрение. <…>

Из дневника Марка Шефтеля, 10 ноября 1978

<…> Помню, Набоков сказал мне, что Вера считала те пять лет, которые он посвятил переводу [«Евгения Онегина»], колоссальной тратой драгоценного времени, и, думается мне, скорее всего, она была права, если иметь в виду сам перевод, получившийся неудачным. Но ведь есть еще и комментарий, а это чистейший Набоков, то есть нечто интересное само по себе; вероятно, единственная ценная часть этого четырехтомного издания. <…>

Глеб Струве – Владимиру Маркову, 24 февраля 1979

<…> Между прочим, Вейдле выразил удивление, что я разделяю критическое отношение к набоковскому переводу «Евгения Онегина». Я на эту тему довольно пространно отозвался. А потом как-то случайно взял с полки «Страдания немолодого Вертера» покойного Дукельского и перечел его насмешливо презрительное стихотворение (в отделе «сатиры и эпиграммы») о Набокове. В этом стихотворении есть несомненная доля правды и удачно подмеченные черточки, но все-таки думаю, что Дукельский хватил через край. Я уверен, что, дружа с Набоковым, я лучше знал и его сильные и его слабые стороны. А Дукельский с Вами когда-нибудь разговаривал о Набокове? <…>

Владимир Марков – Глебу Струве, 27 февраля 1979

<…> Я тоже отрицательно отношусь к набоковскому переводу Е.О. [«Евгения Онегина»], просто считаю это неудачей. М.б., третья великая русская неудача – после ивановского «Явления Христа народу» и «Хованщины» Мусоргского (хотя я лично последнюю люблю и даже предпочитаю «Борису…»). <…>

Из дневника прот. Александра Шмемана, 10 мая 1979

<…> Набокова читаю, словно у меня какие-то личные счеты с ним. Может быть, в том смысле, что я всегда читал его с наслаждением как бы физиологического свойства. Бесконечно «вкусно». Но чтение это почти как соучастие в каком-то нехорошем деле, и отсюда потребность «катарсиса», выяснения, что же тут «нехорошо». По отношению к другим писателям у меня никогда этого чувства не было (русским). Набоков всегда упирается в пустоту. «Отчаяние»: это отчаяние творца, убедившегося, что все его творчество было заранее, неизбежно, очевидно для всех – кроме него – провалом (но сколько усилий, сколько деталей, чтобы убить этого Феликса, совершить «совершенное преступление»!). Почему уходит в Россию Мартын? Только для того, чтобы что-то доказать себе, навязать себе подвиг, абсолютно бессмысленный и ненужный. <…>

…16 мая 1979

<…> Переписка Набокова с Эдмундом Вильсоном (изданная С. Карлинским). В сущности – неинтересная, поверхностная. Одержимость «литературой», но как-то «безотносительно». Mutatis mutandis67 к Набокову приложимо брюсовское: «…всё в жизни есть средство для ярко-певучих стихов…», для «сочетания слов».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Белорусский вокзал (1970)

Белорусский вокзал (1970) Режиссер Андрей СмирновСценарист Вадим ТрунинОператор Павел ЛебешевМузыка Альфреда ШниткеТекст и аранжировка песни Булата ОкуджавыВ главных ролях:Евгений Леонов — ПриходькоАлексей Глазырин — ХарламовАнатолий Папанов — ДубинскийВсеволод

Владимир Янкилевский: Из 1960-х в 1970-е

Владимир Янкилевский: Из 1960-х в 1970-е Поскольку я не летописец и вряд ли смогу объективно, то есть как бы издалека, «со стороны», и отстраненно описать художественную жизнь Москвы 1970-х годов, я попытаюсь рассказать то, что высвечивается моими переживаниями, моим

1970 И снова всё решилось в Ташкенте

1970 И снова всё решилось в Ташкенте 32-й чемпионат. 8 марта — 6 декабря 1970 г. Участники: 17 команд, 400 футболистов. Проведено 274 матча, забито 580 мячей (а среднем — 2,12 гола за игру). Лучший бомбардир — Г. Нодия («Динамо», Тбилиси) — 17 мячей. Лучший футболист года — А. Шестернев

Н. Я. Мандельштам – О. В. Карлайл-Андреевой 9 декабря <1970 г.>

Н. Я. Мандельштам – О. В. Карлайл-Андреевой 9 декабря <1970 г.> Мой дорогой маленький друг Оленька!Я была так рада получить твое письмо.Как жаль, что ты не можешь приехать. Неприятно думать, что мы можем никогда не увидеться. Но я надеюсь, что ты приедешь с Генри

<Н. Я. Мандельштам – Б. Г. Биргеру июнь 1970 г., Псков>

<Н. Я. Мандельштам – Б. Г. Биргеру июнь 1970 г., Псков> Боря! узнайте срочно, как найти Леву (ухо, горло, нос)[758]. Он работает в какой-то платной поликлинике. Не в отпуске ли он?Позвоните Псков 2–14–27, спросите Евгения Александровича или Таню и скажите им. Это очень хорошие

6 апреля <1970 г.>

6 апреля <1970 г.> Дорогой Кейс, очень рада была получить ваше письмо. Большое спасибо за книгу о Шенберге. Как вы знаете, я его очень люблю.Я полностью согласна с вами в том, что Ахматова великий поэт, хотя в молодости и в старости она потворствовала своему ego.

<8 августа 1970 г.>

<8 августа 1970 г.> Дорогой Кейс!Я очень рада, что вы можете приехать. Пожалуйста, позвоните, когда приедете. В самый день приезда. Так? Договорились?Вы, наверно, знаете мой телефонный номер. А если его забыли, даю его еще раз: 126–67–42. Не забывайте, что буду ждать вашего

<7 декабря 1970 г.>

<7 декабря 1970 г.> Мой милый Кейс!Спасибо вам большое за письмо и за фото[802]. Они очень хороши.Я стала такой ленивой, что даже не в состоянии писать письма. Это мне не под силу… Но я очень рада получать их. Надеюсь, вы не забудете меня и будете время от времени писать

Дневник 1969–1970 годов

Дневник 1969–1970 годов 4. V.69<…>Три[фоныч] расск[азал], что после изд[ания] «Ив[Денисовича]» («Ивана Денисовича») к нему на Пл[енуме] подошел Щербина и сказал: «Ну, зачем это? В одной моей обл[асти] 18 таких хозяйств». Спустя некоторое время (после выст[упления] Хр[ущева] о

1970

1970 1. «Освобождение», фильмы 1-й – «Огненная дуга» и 2-й – «Прорыв» (киноэпопея; «Мосфильм»; реж. Юрий Озеров; в ролях: Михаил Ульянов, Николай Олялин, Лариса Голубкина, Валерий Носик, Фриц Диц, Василий Шукшин, Эдуард Изотов, Юрий Каморный, Бухути Закариадзе, Владислав

Загадка Форта Брегг (1970)

Загадка Форта Брегг (1970) В начале 1970 года в США было неспокойно. Американская армия вела кровопролитную войну во Вьетнаме, а в самой Америке сотни тысяч ее граждан выходили на демонстрации протеста против этой войны. Власти отвечали на эти выступления самым жестоким

Загадка форта Брегг (1970)

Загадка форта Брегг (1970) В начале 1970 года в США было неспокойно. Американская армия вела кровопролитную войну во Вьетнаме, а в самой Америке сотни тысяч ее граждан выходили на демонстрации протеста против этой войны. Власти отвечали на эти выступления самым жестоким

1970 LET IT BE

1970 LET IT BE ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ PARLOPHONE CDP7 46447 2 В ноябре 1968 г. Пол Маккартни наконец понял, что «Битлз» находятся на грани окончательного распада. Оказавшись перед выбором: либо распрощаться с группой, либо бороться за ее будущее, Пол начал действовать решительно. В то время как

1970 год

1970 год 26 января. Джон Леннон сочиняет и записывает песню «Instant Karma!». Через день в Лос-Анджелесе проходит американская премьера фильма «The Magic Christian» с участием Ринго Старра.6 февраля. Сингл Леннона «Instant Karma!»/«Who has Seen The Wind» выпущен в Великобритании.16 февраля. По итогам