ДЕСАНТ

ДЕСАНТ

Командиру полка Георгию Осиповичу Кузнецову, комбату Котунову, убитым на Немане летом 1944 года, командирам огневых взводов Анатолию Попову и Григорию Камениру, разорванным бомбой вместе со своими орудийными расчетами зимой 1942 года в калужской деревне Проходы, и всем однополчанам, товарищам по 1154-му стрелковому полку 344-й дивизии посвящаю эту повесть.

АВТОР

Тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел навстречу своей смерти. Впрочем, это не совсем так: полки умирают редко. Даже если бойцов в них почти не остается. Командиру его — майору Минину, политрукам Ненашкину и Корсунскому, начальнику связи лейтенанту Дуклеру, комбату Белошапкину, красноармейцам Попову и Михалевичу, сержантам Нестерову и Фенеши, санинструктору Рыбаловой и многим, многим другим предстояло остаться на поле боя, в земле, самим стать землею, но имя свое — тысяча сто пятьдесят четвертый полк — оставить людям, навсегда связав его с опасным, героическим, беспощадным словом — десант.

Они пока еще об этом ничего не знали. Ни о гибели, ни о вечной посмертной славе десанта. Они просто шли безлесными снежными полями Мосальского района, оставляя позади другой районный центр будущей Калужской области — город Юхнов. Пробивались сквозь почти непроходимые, местами чуть не в рост человека снега.

Не каждому на войне выпадает счастье умереть за город, хотя бы и за малый. Чаще, намного чаще солдатская жизнь обрывается в бою за бугор, за опушку леса, за безымянный мост на безымянной дороге. Тысяча сто пятьдесят четвертому полку повезло. Он должен был умереть за город Юхнов.

С трудом одолевая февральские сугробы, бездорожье, пургу, теряя десятки людей обмороженными, выбившимися из сил, надорвавшимися, шли вперед роты, таща на себе сотни пудов оружия, патронов, гранат, хлеба, всего, чем живет бой. Война лихих ударов, блеска полководческих озарений, прорывов, гениальных маневров — все это короткие всплески счастья, спрессованные потом в воспоминаниях, заслоняют они будни войны, ее повседневность: изнурительную переноску тяжестей, воловью солдатскую работу грузчиков.

Мертвые товарищи сотнями оставались лежать непогребенными в полях у деревень Чернево, Чебери, Лунево… Пурга заметала их. Разрывы немецких снарядов не оставляли в покое, доставали и там, в небытии, перекатывали заледеневшие трупы, кромсали, били, кололи на части. Живые уходили от них все дальше и дальше. Помнили, горевали, клялись отомстить, но все шире становилась разделяющая их белая равнина, по которой шли вперед, к бессмертию, те, кто пока еще был жив.

Если бы до войны сосчитать население этих двух районов, то не набралось бы и сорока тысяч человек. Теперь под Юхновом сгрудилось друг против друга чуть ли не полмиллиона людей — четыре армии. Три из них наши: пятидесятая, сорок девятая и сорок третья. А у гитлеровцев четвертая полевая.

Судьбу всей этой войсковой громады должен был в ближайшие дни решить поредевший, численностью теперь едва ли превышавший нормальный довоенный батальон тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Мог ли он сделать это?

А сколько раз на войне бывает возможно невозможное? На то и надеялись те, кто посылал его в бой, откуда не было возврата.

Два месяца безуспешных сражений под Юхновом обескровили наши дивизии. В некоторых не соберешь и тысячи бойцов. Но все равно, что ни ночь — оживают белесые равнины вокруг города, встают в неверном свете немецких ракет призрачные цепочки людей в белых балахонах и — ура!.. ур-ра!.. уррр-ра! — рвутся вперед.

Редко, очень редко удается им выбить гитлеровцев из какой-нибудь деревушки. Некому поддержать пехоту. Снарядов почти нет. Мин тоже. Первая военная зима — во всем нехватка. Молчит дивизионная артиллерия. Молчит корпусная. Счастье еще, если кое-когда могут стрелять полковые батареи.

И ложатся цепи. И смолкает «ура». Только стоны раненых перекатываются из конца в конец бескрайних полей. Будто стонет сама земля русская, по которой всю ночь молотит немецкая артиллерия.

Утром, вернувшись на исходные позиции, мы подсчитываем убитых и раненых. Немцы — израсходованные снаряды. Конечно, и у них не без потерь, но не сравнить их с нашими. А вот боеприпасы! Они едва успевают пополнить их за день, как снова русские атаки заставляют выбрасывать в ночную беспросветную мглу тонну за тонной, эшелон за эшелоном. Беспрерывно ревут орудийные глотки. Не гаснут кроваво-красные всполохи над немецкими батареями, за спинами которых черными зубчатыми полосами хмуро щерятся наши безмолвные леса. Бьют, бьют, бьют немецкие дивизионы и полки. Туда, в стылую белесую тьму. Там опять ползут, опять лезут неистребимые белые балахоны.

И ужасаются немецкие штабные интенданты: как ни старайся, по единственной дороге, связывающей Юхнов с тылом, — по Варшавскому шоссе — не подвезешь столько, сколько нужно для безумной ночной пальбы. Приходится залезать в неприкосновенные запасы в самом Юхнове. А на сколько их хватит, этих неприкосновенных?

«Нет снарядов! Дайте снаряды! Нечем держать противника!» — несутся хриплые вопли по немецким штабным проводам.

Красноармейцы тысяча сто пятьдесят четвертого полка! Ни пяди земли не освободили вы. Но как много сделали для Победы! Снаряды, выпущенные в вас под Юхновом, не дошли до Москвы, вы закрыли ее собою. Вечная вам слава!

Два хмурых пожилых человека стоят друг против друга в темноте полуразрушенной бревенчатой избы. Оба молчат. Старые товарищи, которые, впрочем, по пальцам могут пересчитать свои встречи за последние десять лет — так бросала их с места на место военная судьба. Сейчас один уйдет. Должен уйти. Но они медлят. Очень трудно сейчас расстаться.

Желтый шар неяркого керосинового света будто подвешен в черной тьме. В него врезается край некрашеного деревенского стола с расстеленной на нем топографической картой и ящиком полевого телефона. Больше ничего не освещает лампа. Разве только отраженным светом поблескивают в темноте латунные пуговицы шинелей.

За тонкой стенкой чуть слышно прошелестели шаги. Командарм поворачивает голову: это адъютант напоминает, что время на исходе. Пора. Давно пора выезжать, но как оставить сейчас старого товарища. И не одного, а с тяжким грузом, который сам вот только что взвалил на его плечи.

Всхлипнула, резко отворившись, примороженная дверь, дунуло холодом по ногам, шевельнулся свесившийся со стола лист карты, мелькнули в черноте еще более темные тени.

— Танки горят, товарищ Болдин! Танки горят!..

Яростный шепот адъютанта оборвал крик вбежавшего. Еще раз бухнула тяжелая дверь. И снова тишина, напряженная, неестественная, странная в бушующей вокруг и всеми ощущаемой круговерти.

— Они не вернутся? — то ли спросил, то ли на судьбу посетовал один из невидимых в темноте людей.

— Они выручат армию, Михаил, — в ту же секунду отозвался из тьмы голос от противоположной стены. И словно припечатал: — Всю. Армию! И город Юхнов.

Что ж, они военные люди, водили в гражданскую роты в атаки, потом кочевали по гарнизонам. Им ли привыкать к армейской необходимости! Четким, неторопливым шагом вышел к столу тот, кого назвали Михаилом. Еще раз взглянул на карту. Врезался в желтый круг, склонился к столу. Рубиновым светом вспыхнули слева в петлице четыре шпалы. Правое плечо в отброшенной головой тени поднялось черным крылом.

— Тысяча сто пятьдесят четвертый… Это мой лучший полк, — не удержался он.

— Там и должен быть лучший! — мгновенно отозвался голос из тьмы, напрочь отметая сожаления. — Только упорный, только решительный, только цепкий, как черт. Иначе все ни к чему.

И снова тяжелое молчание. И уже не шелестящие, звонкие, четкие шаги адъютанта за стеною. Времени нет. Времени нет!

Полковник Глушков все еще смотрит на карту, где красный карандаш командарма только что врезался стрелою в оборону противника, ушел далеко вглубь и перерубил Варшавское шоссе. И думает, думает… Если бы у него самого вот так в тылу была перехвачена единственная дорога, по которой идет пополнение боеприпасами, людьми, техникой, единственная дорога в непроходимых снегах, что бы он делал?

Бойцы и командиры противотанковой батареи 1154-го стрелкового полка 344-й дивизии. 1943 г. Участники десанта на Варшавское шоссе: капитан, командир батареи Ю. В. Туманов (второй слева в первом ряду), старший сержант Семен Нестеров (четвертый слева в первом ряду), старшина, командир орудия Михаил Епишин (первый слева во втором ряду).

Полковнику Глушкову никогда не узнать, что многие годы спустя немецкий генерал — начальник штаба армии, которая здесь вот ближе всех прорвалась к Москве, напишет в книге «Роковые решения»: «Если бы русским удалось перерезать единственную дорогу, питавшую фронт под Юхновом, с четвертой полевой армией было бы покончено». Никогда он об этом не узнает, полковник Глушков, но скоро, очень скоро всю немецкую четвертую полевую армию встряхнет удар комдива Глушкова.

— Немцы бросят сюда все, — хмуро одобряет он удар красной стрелы.

— Обязательно! — напористо подтверждает за его спиной генерал. — Обязательно. Если ты прорвешься. Никому еще не удалось. Ты должен.

Он тоже подходит к карте и в неверном свете лампы кажется еще огромнее и грузнее чем есть. Воротник надетого под кителем свитера скрыл генеральские звезды на петлицах. Тени вдвое увеличили короткие усы. Скользнул взглядом по карте. Нечего смотреть. Юхнов… Варшавка… Он на память знает каждую сотню человек на своем чуть ли не стокилометровом участке фронта. Ничем он больше не может усилить группу Глушкова. Ничего не может противопоставить авиации немцев, которая через час после прорыва двадцать третьего февраля уже ударит по его десанту. Даже снарядов добавить не может, даже четырехорудийной батареи. Все отдал. Все, что мог.

Но тысяча сто пятьдесят четвертый полк, лучший полк Глушкова, станет немцам костью в горле. А смертельная угроза заставит немцев снять танки из-под Юхнова, бросить их сюда, передвинуть километров на двадцать — тридцать от города артиллерийские полки, вдвое, втрое ослабить огонь по наступающим красноармейцам. И это уже в первый день после прорыва десанта. А если и во второй не собьют его с шоссе… Тогда армия решит наконец задачу, за которую уже погибли тысячи людей.

Тотчас вспомнилось: вчера убитых по армии было четыреста пятьдесят шесть, позавчера — триста восемьдесят восемь.

Что ж, он давно знает: стрелы, прочерченные карандашом по карте, на земле пишутся кровью. Но тысяча сто пятьдесят четвертый полк остановит лавину потерь в армии, и она ворвется в Юхнов.

— Приказ получишь через три часа.

Опять тяжело бухает примороженная дверь. Холодный пар клубами врывается в комнату, где теперь нет никого, кроме командира дивизии.

— Начальника штаба и начальника оперативного отдела ко мне, — негромко говорит Глушков куда-то в темноту. И темнота отзывается человеческим голосом: «Озеро… Озеро! Я — Медведь, я — Медведь! Десятого и шестого к девятому».

В желтом шаре света появились майор и капитан. Глянули из-за спины комдива на генеральские стрелы перерезавшие Варшавку, переглянулись, майор только развел руками. Тяжелый и хмурый взгляд полковника поднявшего голову от карты, остановил их.

— Вот что, академики, — твердо и угрюмо сказал комдив, карандашом обведя деревни Вязичня, Красная Гора, Проходы и Людково, — готовьте приказ. Мы через два дня должны прорвать оборону немцев, под шквальным огнем из Алферьевской, Медвенки, с высот двести тридцать семь и семь и двести сорок восемь и шесть живыми довести до Варшавки батальоны по открытой равнине через непроходимые снега.

И уже объяснив все, с непривычной и неожиданной для этого сурового человека болью в голосе сказал:

— Памятник после войны должны поставить в Юхнове тысяча сто пятьдесят четвертому.

Старший политрук Чичибабин, сцепив за спиною руки, молча считает проходящих мимо него красноармейцев. Шестьсот сорок пять человек сумел он протолкнуть за ночь до деревни Козловка. Через час рассветет. И больше ни одного человека не жди. Днем дороги нет. Ни конному, ни пешему: самолеты с желтыми крыльями живыми не пропустят. Почти никому за эту зиму не удалось засветло проскочить хотя бы пять-шесть километров от одной деревни до другой. Бьют бомбами режут с неба пулеметами, лупят снарядами. Смелость, дерзость и лихость всюду кончаются одинаково: черный снег, испятнавший дорогу, трупы, торжествующий рев уходящих ввысь самолетов. Чистое голубое небо, ясные солнечные дни, тихие белые дали — все это обман. Попробуй двинуться, поддавшись иллюзии спокойствия не пройдет и получаса, как обрушится на тебя небо, в котором нет нашей авиации, а земле нечем ответить, нечем ударить вверх по ревущим и сверкающим огнем самолетам.

Эх, если бы был с ним его курсантский батальон из училища связи, передергивает плечами Чичибабин, парни, которым ничего не надо говорить. Бывало, только слышишь, как они перекликаются: «Серега, пулеметы вперед!». И пулеметы уже там. «Колька, смени головную заставу». И бегом проносится вперед смена уставшим, протаптывавшим впереди дорогу в снегу. Да он бы с песней прошел через сумасшедшие калужские снега. Да он бы, Иван Чичибабин, уже давно ворвался бы с ними на окраины Юхнова. Он с одним батальоном взял бы город.

А здесь… Ну к чему, спрашивается, вся твоя энергия, которой и ты, и начальники твои всегда гордились, непреклонная воля, сила? Тебе, комиссару полка, не удалось справиться с пустяковой задачей. Шестьсот сорок пять человек. Всего шестьсот сорок пять привел ты к Козловке вместо двух батальонов. Остальные растянулись, застряли. И — он реалист — двое суток, не меньше надо, чтобы их собрать и подтянуть сюда. А завтра, уже завтра, по приказу комдива полковника Глушкова тысяча сто пятьдесят четвертый полк, весь, целиком, должен сосредоточиться в деревне Красная Гора. Послезавтра в Красную Гору войдет вторая гвардейская танковая бригада. Полк должен тут же погрузиться на броню и десантом на танках прорваться в тыл к немцам и оседлать там Варшавку.

Бригада придет, а полка в назначенное время не будет. И значит, невозможно станет выполнить боевую задачу. Чичибабин даже зажмурился, представив, что произойдет, когда они станут докладывать, как не обеспечили… Добро бы еще страшные бомбежки, десятки немецких самолетов, ну, на худой конец бешеное огневое сопротивление противника. Ничуть не бывало. Снег. Просто снег. Ничего, кроме снега. И дороги стали непроходимыми.

Для немцев они тоже непроходимы, но какое ему сегодня до немцев дело! Ему, комиссару Чичибабину, который всегда мог запустить на полный ход любое самое трудное дело. Как бы презирал, как смеялся бы он над недотепами, которые не смогли бы организовать марш, обыкновенный марш. С ним такое никогда бы не могло приключиться. Два дня назад он еще думал так, был уверен и удачлив.

В тридцати километрах от Козловки в безлюдной черноте ночи стоят завязшие в растоптанном снегу две небольшие пушки. Те самые, что дольше всех тянулись за пехотой. Взвод лейтенанта Железнякова.

Четыре дня назад, уходя из-под страшной деревни Чебери, эти двадцать человек думали, что уже никогда им не придется так трудно. Сейчас им кажется, что под Чеберями был отдых.

Сидят прямо в снегу, привалившись к орудиям, командиры и бойцы, и похоже, что снег, тихо шипя, расползается под каждым, как под раскаленным утюгом: от всех валит пар, хоть и мороз стоит за тридцать градусов. Вечером, когда выступали на марш, у всех, на кого ни погляди, белым мохнатым инеем облепило подшлемники.

— А что, лейтенант, в Африке наверняка такой жары нет, как думаете? — первым отдышавшись, начинает балагурить разведчик Нестеров.

Но лейтенанту не до шуток. Пехота ушла вперед, а дорог в поле протоптано не то шесть, не то восемь. На запад и на восток, на север и на юг, они пересекаются, путаются, вьются. Взвод, правда, еще ни разу не сбился с дороги: успевали выставлять маяками на перекрестках иногда даже по десять человек. Но то было в первые дни. Сегодня нельзя оторвать от орудий даже одного: иначе не вытащить из снега то и дело вязнущие орудия. Первый раз за время марша пехота ушла, растворилась в ночи, а Железняков не послал с нею никого из артиллеристов.

Сквозь тревожное раздумье пробивается голос Нестерова.

— Я вон в Буркацкого горсть снега кинул, так он даже не долетел, расплавился. Слышали, как он верещал: «Что водой плескаешься?» Не понял, что сам он, как огонь, снег растопляет. Где ж так нагреешься, как не в Африке.

Ни на ком теперь не увидишь подшлемника. Ушанки давно развязаны, сдвинуты у кого набок, у кого на затылок. Но сидеть им в снегу давать нельзя. Простынут. Подниматься будет трудно. Заговорили уже, значит почти отдышались. И, главное, минут через десять пехоту будет не догнать.

— Нестеров! — зовет лейтенант, не отзываясь на шутку. — Возьмите моего коня, догоните пехоту и до перекрестка идите со стрелкачами.

Разведчик вскакивает. Но и тут не упускает случая побалагурить:

— Да что это все я, да я, вон Шкидского послали бы…

Шкидский самый неповоротливый и невезучий из бойцов взвода.

Нестеров уже в седле, не давая лейтенанту вспыхнуть и отчитать его, шпорит лошадь. Все вокруг хохочут. А Шкидский несмотря на неповоротливость успевает залепить ему в спину здоровенным снежком. Так и исчезает Нестеров в темноте с огромным, как мишень, белым пятном на спине.

От второго орудия подбегают двое: «Что вы тут?» Узнав в чем дело, посмеиваясь, поворачивают обратно. «Ну, Нестеров, всюду встрянет, звонок окаянный».

Взводный командир на невидимых весах независимо, кажется, от себя отмеряет каждый миг и состояние своего небольшого отряда. Пять минут назад его одолевала тревога: скрылась пехота, выбились из сил бойцы… Теперь в другую сторону качнулись весы — ребята смеются подначивают друг друга, не шагом, бегом подскочили бойцы из второго расчета. Раз так, марш продолжается.

— Командиры орудий, ко мне!

Но опять вздрагивают чаши весов. Еле слышный шелест и скрип доносятся справа, оттуда, где ничего нет и не может быть, с бездорожья, с пустой снежной целины. В той стороне не так уж и далеко линия фронта, передовая. Туда тоже ответвлялись дороги. Но в эту ночь таких поворотов не встречалось.

Шелест все явственней сзади и справа, с северо-востока. Немцы? Едва ли, откуда им взяться. Наши? Тоже откуда им взяться.

— Батарея к бою!

Запыхавшийся командир второго орудия сержант Поляков, не добежав до командира вывода, вихрем умчался обратно. Сержант Попов уже разворачивает первое.

«Надо же, как понесся Поляков!» — отмечает командир и радуется: есть еще силы у людей, есть.

Он до конца не верит тому, что там, справа, может быть противник. Но все же. Вот и вместо взвода скомандовал: «батарея». Чтобы враг, если услышит, думал, что их тут больше. Конечно, для этого у противника кто-то должен знать русский язык. Едва ли так может быть. И вообще, все это хитрости из книжек о гражданской войне.

Железняков кричит во тьму, в неизвестность, в накатывающийся скрип шагов многих людей:

— Стой! Кто идет?!

Вчера еще начальник штаба артиллерии дивизии майор Савченко, обходивший его посты во время дневного привала, поставив Железнякова по стойке «смирно», четверть часа долбал его за такой же самый окрик часового.

— Учтем, товарищ майор! — лихо отозвался Железняков.

А Савченко опять грозно вытаращил глаза.

— Это кого «учтем»? Меня? Вы? Учитывать? Это на «гражданке», в профсоюзе где-нибудь скажете: «Учтем», Иван Иваныч, ваши заслуги и выберем куда-нибудь там… — Запнувшись, он минуту подбирал, куда бы это выбрать несчастного Иван Иваныча, куда бы это его засунуть, гражданского недотепу, но так и не придумав, лишь тоном выражая величайшее презрение, закончил: — Куда-нибудь там в президиум. А в армии никаких «учтем». «Есть», «разрешите выполнять»… И через левое плечо кругом. И бегом!

Поостыв, начальник штаба коротко и четко объяснил взводному, что когда часовой чуть ли не за километр орет «стой, кто идет!», то это хоть и по уставу, но дурь несусветная. Конечно, когда в мирное время к тебе идет разводящий или караульный начальник, то можно разыгрывать эти спектакли. Ты ему — «кто идет?». Он тебе — «разводящий». Ты — «один ко мне, остальные на месте». Он — оставляет на месте зевающих спросонок бойцов, кому вышло время становиться на пост, и подходит. Ты наверняка знаешь, что к тебе топает, грохоча каблуками, смена, а не ползет диверсант. Он наверняка знает, что ты орешь во всю глотку лишь для того, чтобы показать, что не спишь, что службу несешь исправно. Театр. На войне же противник будет появляться чаще, чем разводящий, чаще, чаще. И часовой не за километр должен орать свое «стой!», тем самым обнаруживая себя и позволяя врагу издали залечь и огнем уничтожить пост. Часовой должен крикнуть «стой», когда для того, кому он крикнет, выхода нет — или стой, или пуля, смерть. «Стой» должно останавливать, а не предупреждать. «Стой» должно быть внезапным, словно удар из-за угла. Часовой должен быть уверен, что задержанный его криком, будь он хоть с пулеметом, хоть с гранатой, будет стоять и не успеет выстрелить, будет убит раньше, чем поднимет оружие. Тогда только и можно начинать выяснять «кто идет».

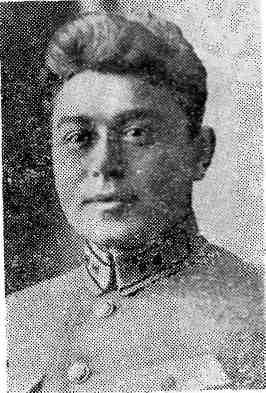

Капитан Георгий Осипович Кузнецов, в 1943—1944 гг. командир 1154-го стрелкового полка. Убит на Немане в 1944 г.

Конечно, Савченко прав. Во вчерашней ситуации. А сейчас? Сколько их там движется во тьме? Двое, взвод, рота… Сколько? Если подойдут вплотную, то не остановишь, задавят. Промедлишь — окружат, зайдут в тыл, ударят со всех сторон.

— Кто идет? — во всю силу кричит Железняков в снежную тьму. И своим: — Батарея… картечью!..

В поле все стихло. Слышно стало даже, как шуршит снег по насту, перегоняемый ветерком. А на дороге, ставшей вдруг огневой позицией, наоборот, гулкий и глухой топот. Почему-то все до одного бегают вокруг пушек, скачут, прыгают. «В салочки, что ли, играют, в догонялки?» — злится взводный, но тут же понимает: расчеты вытаптывают в снегу круг для разворота орудий.

— Картечи нет, не найдем никак… — виновато шепчет ему вынырнувший, из мельтешащей на огневой суматохе сержант Попов.

— Зарядить осколочными! Живо! — шипит в ответ командир, чтобы не услышали те, кто сейчас для него противник.

Хоть бы у Полякова нашли картечь. Приказывал ведь держать в орудийном передке всегда один лоток картечи. Картечь, в ней сейчас спасение. Выстрел, и чуть ли не от самого ствола врагу в лицо сноп из сотен свинцовых шариков. Удар похлеще кинжального огня счетверенного пулемета.

— Кто идет? Считаю до трех. По счету «три» открываю огонь. Ррраз!..

— Витька, ты, что ли? — доносится с поля знакомый голос. — Железняков, ты?

— Гришка, — обмякает Железняков, — Иванец.

И вот уже артиллеристы утонули, растворились в заполонившей дорогу пехоте. На ней уже не два одиноких черных пятна орудийных расчетов. Широченная темная лента надвое разрезала круг синеватого снега, накрытого черным куполом неба. Сто человек, целая сотня пехотинцев обнимается с пушкарями, хрустит сухарями, топает, шумит.

Три дня назад выбившиеся из сил солдаты взвода, который вел лейтенант Байдала, отстали от полковой колонны. Всего на час остановил он взвод. Один только час дал полежать на снегу своим уже едва переставлявшим ноги солдатам. И то не всем. Самым сильным пришлось возвращаться, подымать упавших на марше, подтаскивать их груз. Сам Байдала, проклиная себя и чертов снег, беспрерывно шагал взад и вперед над лежащими бойцами, уговаривал, заставлял шевелиться замерзающих и слабых. Через час двинулся за ножевой колонной. Но ее уже нигде не было. Растворилась, исчезла в непроглядной ночной мгле. Не известно кем промятые тропы и дороги хороводили солдат Байдалы по ночным полям то в одну сторону, то в другую. Вчера они наткнулись на взвод лейтенанта Иванца, тоже разыскивающего полк. Вместе в первые дни войны они были досрочно выпущены лейтенантами из Хабаровского пехотного училища. Вместе попали в тысяча сто пятьдесят четвертый полк. И вот после первых боев оба потерялись, да не одни, а вместе со своими взводами.

Как им повезло, радуются пехотинцы, наткнувшиеся на артиллеристов, знающих, где полковая колонна.

А артиллеристы, покровительственно похлопывая их, знают, что повезло-то им: теперь в случае чего есть кому везти пушки.

За рекою вдоль холма длинный ряд крытых соломою, заваленных снегом по макушку, похожих теперь на стога изб. Черным-черны они, как и сараи рядом с ними, и другие деревенские постройки. Черным-черны потому, что позади их горят, не гаснут в небе, заливают землю лунным светом немецкие осветительные ракеты. Длинные черные тени протянулись от каждой постройки до спуска к реке, медленно, как часовые стрелки, ползут по зеленоватому снегу. Врезана в черное небо близкая линия горизонта, извивается по вершинам холмов прямо за деревней, тоже вытянувшейся одной улицей. До противника километра два, не больше.

Молча стоят над противоположным обрывистым берегом Перекши орудийные расчеты железняковского взвода. Молча глядят за реку. Дошли. Добрались. Доволокли свои пушки до края земли. Дальше дороги нет. За деревней только окопы, нейтральная полоса, а за ней фрицем опоганенная и теперь будто бы и чужая земля, хоть и своя она от века. Раскинулась перед артиллеристами за рекою деревня Красная Гора. Три ночи ломился сюда сквозь непроходимые снега огневой взвод. Завтра из этой деревни, зацепившись за танки, уйдет он в неизвестность, окунется в огонь, должен пройти через него, сквозь немецкий передний край, чтобы далеко за ним зажечь на Варшавском шоссе, у немцев в тылу, новое пламя, еще горячее, где и немцу не пройти, да и самим вряд ли выбраться. Вот и молчат солдаты, остывая на ветру от дороги, думая о предстоящем.

О предстоящем ли? Невозможно воевать, если все время помнить о крови, о смерти, о том, что живым можно из боя и не выйти. Странно и прекрасно устроен человек — о самом главном и страшном, что может случиться с ним завтра, едва ли думает даже один из десяти. Остальные заняты тем, что судьба и дело вынесли к ним сегодня, сейчас, сию минуту. Железняков, сто раз видавший танки на парадах и в кино, клянет себя за то, что не обратил внимания на главное. А главное сегодня в танке для взводного командира не пушка, не броня, не мотор, главное — крюк. К нему надо будет цеплять орудия, но никто из огневиков его не видал, да и вообще не знает, есть ли он у танка.

Сержанты Попов с Поляковым и старшина Епишин вполголоса переговариваются, прикидывают, где в деревне можно отыскать веревки, чем крепить орудия к танкам. Наводчик Михалевич, как выяснилось в походах, самый хозяйственный человек во взводе, подталкивает то одного, то другого бойца — сам он уже все продумал. Этому надо будет сразу наколоть дров и затопить печь, другому — найти где-нибудь фанеру, чтоб окна забить: наверняка в деревенских домах не осталось ни одного целого окна, наверняка все стекла побиты. Третьему поручается еще что-то. На привале хорошо будет спать — в тепле и не на голодный желудок — только тот, кто шевелил мозгами заранее.

— Разрешите четверым налегке в деревню сбегать, — просит Михалевич взводного.

Тот, с трудом оторвавшись от размышлений о танковом крюке, сначала не понимает, потом машет рукой:

— Давай, давай! И сам, Михалевич, с ними двигай, пока пехота все не расхватала.

Какие уж тут размышления о смерти, когда нужно успеть расположить взвод на последний привал в безопасном месте и тепле.

— Вот где красота-то, лейтенант, — тронул его за рукав шинели старшина Епишин, показывая, как немецкие трассирующие пули фейерверком рассыпаются над деревенскими крышами.

— Да, карнавал что надо, — мельком глянув на разноцветные искры, хмуро усмехнулся в темноте лейтенант.

— Да я не про то, — хмыкнул Епишин. — Видите, фрицу через бугор до каких домов не достать?

И Железняков, мигом оценив догадку старшины, отправляет его вслед за группой Михалевича. Чтобы эти дома на левой окраине деревни достались артиллеристам, только эти, не другие. Что проверено немецким огнем, то проверено.

— На колеса! — командует Железняков остальным.

И вцепившись в лямки, в станины, налегая на щиты, двинулись артиллеристы, среди расступающейся пехоты, под крутой уклон к реке, сдерживая, сдерживая, сдерживая и упирающихся коней, и орудия, чтобы не сорвались, не покатились вниз, не засели навечно в сугробы. А потом, пройдя по льду, они с новой силой тянут лямки. Только теперь еще труднее — в гору, в гору, в гору. Еле ползет пушка. Не зря зовется деревня Красной Горой.

— А ну, пехота, к орудию! — рыкнул, оскользаясь, сержант Поляков. — К орудию! Кому сказано!

И смотри-ка, бегут. И не один-два, десятки солдат кинулись на помощь.

— Ох, братки, — утирается рукавом Поляков на вершине холма и жмет руки пехотинцам. — С меня пол-литра, как рассветет — заглядывайте.

«Заглянем, зайдем, на Варшавке жди…» — гомонят стрелки. И тут же исчезают, как ветром сдутые. Разом пустеет край деревни. Не ветер — мины гонят всех в укрытие. Пулеметы и здесь не достают, а мины — вот они, плещут пламенем, рвутся меж домов и на улице.

— В галоп! В галоп! — хлещет плетью по орудийным упряжкам Железняков, вырываясь на Матросе в голову колонны. — За мной! Вперед!

Артиллеристам от орудий не уйти. Уйти из-под огня можно только вместе с орудиями. И вот уже мины рвутся далеко позади, а навстречу взводу выскакивают квартирьеры во главе с Епишиным и Михалевичем.

— Орудия в укрытие!

Есть укрытия, есть! Молодцы квартирьеры, все размечено. И кони мигом заведены в кирпичный сарай, и пушки за каменной стеной, и люди в избах.

Но подобрались и сюда минные разрывы. И сжимаются бойцы: неуютно за ненадежными бревенчатыми стенами. Хотя почему ж ненадежными? И не каждая мина в дом. И не в один удар разнесет. Всё они видели уже, солдаты тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

— Ой! Ой! Ох… руку… руку одирвало! — перекрывает железный скрежет мин человеческий голос с улицы.

И встает в проеме двери, в свете разгорающегося в печи огня человек в залитом алой кровью белом маскхалате, качающий на весу обрубленную руку, гнущийся от боли.

— Руку, братцы… руку одирвало! — оглядывает он всех. А в глазах и боль, и надежда.

К нему бросаются сразу трое. Ррраз — и располосовали рукав. Два — перетянули руку жгутом, замотали бинтами. Не первый день в боях, умеют, все уже умеют артиллеристы. Не истечет парень кровью, будет жить. А боль, что боль? Терпи солдат, терпи, когда-то это кончится. Тебе повезло! Еще неизвестно, что будет завтра с теми, кто тебя сейчас перевязывал, кто сочувствовал. Считай, что выиграл ты жизнь. Только под шальную не попади, когда будешь топать в санроту.

Под эти присказки смолкает раненый. Гнется от боли, корчится, но не плачет. К печке жмется, к огню. И его пропускают, подталкивают даже на лучшее место: как-никак здесь сейчас ему хуже всех.

Минометный огонь обрывается так же внезапно, как и начался. Опять по улице течет войсковая колонна, скрипит под ногами снег, звякает и бренчит неподогнанная амуниция. Орут проходящие роты, видя пламенеющие щели в неплотно забитых окнах:

— Свет! Маскируй! Гаси!

Но напирают задние, гонят пехотинцев мимо: все торопятся расположиться скорее на ночевку, отогреться. И недокричав, пробегают мимо, мимо, исчезают во тьме, растворяются в глубине деревенской улицы ревнители светомаскировки. А кому-то, вломившемуся все-таки в дом, вылететь из него пришлось еще быстрее, чем он туда вошел. Под разъяснения вслед. И очень популярные, в которых все ясно — и где немцы, и где мы, куда смотрят окна и куда надо поспешить ретивому пехотинцу.

Связной, которого Железняков направлял в штаб полка, прибежал с приказом: взводному немедленно явиться к начальнику штаба.

Собираясь, Железняков с завистью поглядывает на то, как обживают артиллеристы дом — забивают досками щели, волокут дрова, кидают их в пылающую печь. Мусор, щепки, обломки — все летит в нее, все полыхает костром. Солдаты, дорвавшиеся до тепла, расстегнув шинели, впитывают, всасывают его, захлебываются им. Каждой жилкой, всеми нахолодавшими за ночь телами. А Михалевич уже пристраивает в огонь чугуны. Очень не хочется Железнякову отсюда вылезать в холодную темь, идти в промерзшую, наверно, стылую штабную избу. Но затянуты уже на нем все ремни, шаг к порогу, другой, и бегом.

К штабному дому он подошел, когда возле него осадила конная повозка и с нее соскочил командир полка майор Минин. Идя за быстро шагающим майором, лейтенант видел, как тот раздраженно обрывал подходивших с докладами командиров, даже дослушать не хотел о том, как и почему кто-то не успел, не смог, не одолел.

— К пяти утра доложить о выполнении! — один у него был ответ на все слова. — А нет — взыщу по всей строгости военного времени!

И ныряя через совсем теперь не закрывавшуюся дверь прямо в промозглую ночную стылость, уносили штабные командиры на озабоченных лицах уже слышный им шелест приговора военного трибунала, если что, если к пяти… А что там осталось до пяти? Четверть ночи или еще меньше.

«Успеют, — подумал Железняков, глядя им вслед. — К пяти утра все будет на месте». «В бога мать!» — сказал каждому вслед командир. А это сегодня очень много значит. Ну и трибунал, конечно, который в случае чего завтра — тоже не последнее дело. Нет, к пяти утра из кожи вон вылезут, а сделают. Он уже знал, что в восемь утра из Вязични в Красную Гору войдет вторая гвардейская танковая бригада и полк, погрузившись на танки, пойдет на прорыв.

— Не вижу артиллеристов! В чем дело? — резко повернулся Минин к начальнику штаба.

Тот негромко ответил что-то. И опять раскатилось привычное мининское: «В бога мать!»

— Мне не нужны командиры взводов! Мне нужны командиры батарей! — отчеканил Минин.

И услышав это, Железняков, привыкший за время боев, что он всем и повсюду нужен, что его обязательно куда-то зовут и вызывают, поразился, обиделся даже совсем не по-военному. Как это так, в нем не нуждаются!

«Ну и пусть, — самолюбиво подумал он, — пусть ждет комбатов, дождется, как же! Суток через четверо. Единственный артиллерийский взвод пробился вслед за пехотой, даже раньше многих стрелков — его взвод. И он не нужен? Ну и черт с ними со всеми». Лейтенант повернулся, чтобы уйти, но на улице опять послышался скрип тормозящих саней, властные голоса, и в штаб ввалилось несколько человек в белых полушубках, ладно обтянутых аккуратными маскхалатами.

— Смиррно! — прокатилась по избе зычная команда, майор Минин, грохая сапогами, вышел навстречу приезжим вскинув руку к ушанке. — Товарищ полковник… — Обращайтесь к генералу, — полуобернувшись к не знакомому никому здесь высокому человеку, одетому так же, как все, сказал полковник.

«Ну, от такой встречи ваньке взводному лучше держаться подальше», — сразу решил Железняков. Где большое начальство, там большие хлопоты, и ты, попавшись на глаза, пойдешь со своими бойцами расчищать дорогу, выталкивать из снега автомашину, подтаскивать снаряды — много может быть неотложных заданий, а у тебя самого дел невпроворот. И как только послышалось: «Вольно!» — он заспешил к выходу.

Однако сразу уйти не пришлось. Обходя печь, лейтенант увидел прислоненные к ней шесть автоматов, принадлежавшие, видимо, только что приехавшим представителям какого-то высокого штаба. И ноги его словно вросли в пол. Шага он больше не мог сделать. Он и не видел никогда столько автоматов за раз. Во всем тысяча сто пятьдесят четвертом полку их до сих пор всего-то было три штуки. Один у командира роты автоматчиков, а два других — у ординарцев командира и комиссара полка. На них с завистью засматривался каждый. Еще бы! Семьдесят два патрона в круглой коробке диска! Возможность одному разом отбиться от десятка нападающих. Завтра ох как нужно это будет в немецком тылу. Автоматчики полка так и не дождались нового оружия, пойдут в десант с обычными винтовками.

«Им в десант не идти, — билась в лейтенантской голове жаркая мысль. — Они и на передовой гости. К чему им автоматы?»

Он машинально потрогал свой наган. Каждую щербину он на нем знал, каждую отметину, хоть и немало их накопилось с года выпуска тысяча восемьсот девяносто первого, за три или четыре войны, на которых тот мог побывать. В барабане восемь патронов. Двенадцать запасных в кармане. Пока перезарядишь, тебя самого шесть раз припечатают.

Зорко оглядевшись, он не увидел нигде никого из тех, кто сопровождал приезжих, да и из своего полка тоже. Как нарочно выдался такой миг, что подталкивал, подталкивал — не бойся, протяни руку. И лейтенант не смог остановиться, быстро и незаметно схватив крайний автомат, он упрятал его под полу своей маскировочной куртки. Несколько секунд постоял с бешено колотящимся сердцем, унимая волнение, еще раз огляделся, но никто его не окликнул, никто не закричал.

«Не грех, у представителя не грех взять. Нам во взводе автомат нужнее. Он на Варшавке будет стрелять, убивать будет врага. Здесь его таскают просто так, как украшение», — успокаивал себя Железняков, осторожно пробираясь к выходу.

Политрук Николай Сергеевич Куркин, участник десанта, прикрыл пулеметным огнем отход последней группы десантников. Провоевал всю войну до победного конца. Умер после войны.

Во взводе командиры орудий сразу огорошили его вестью, что обыскали всю деревню и почти ничего не нашли, что пригодилось бы для крепления орудия к танкам. Какие-то жалкие веревки, обрывки ремней, два чересседельника да супонь лежали на полу перед печкой. Даже Михалевич, самый ушлый солдат его взвода, и тот держал в руках всего лишь три длинных брезентовых ремня явно армейского происхождения. Но и эта добыла уворованная у какого-то лопоухого каптера, не спасала положения.

— Что будем делать? — задал ненужный вопрос командир взвода.

И холодно ему стало в жарко натопленной избе. До рассвета оставались считанные часы, а надежды найти где-нибудь крепеж не было.

— Может, в конном строю? — неуверенно, сам стыдясь глупости своих слов, предложил кто-то.

Где уж на конях за танками, да под огнем, когда и не целиной, а по дороге еле дотащились.

— Может, в соседних деревнях пошарить?

Лейтенант даже не повернул головы к говорившему. Он, сосредоточенно сощурившись, ловил неподдающуюся мысль, которую только что и вроде бы ясно подсказал кто-то.

— В конном строю… В конном строю… — пробормотал он и вдруг, вскинув голову, заорал: — А ну-ка всех ездовых ко мне! Бегом!

На него смотрели с сожалением, недоумевая. Все понимали, что не вытянут кони. И только от отчаянья решил лейтенант советоваться с коноводами.

Ездовые набились в избу, внеся в нее запах конского пота, навоза и еще чего-то крестьянского, мирного, далекого от всего, что тут затевалось и грозило всем. И огневики с удовольствием даже втягивали в себя воздух, принюхивались не кривясь, хотя почти все они были людьми не деревенскими, городскими и ничего родного не напоминали им эти запахи, просто выводили из жестокой действительности.

— Всю упряжь, — приказал Железняков, — все вожжи, уздечки, каждый ремешок, все сейчас же свить в жгуты. Шлеи чтоб ни одной не осталось, все в дело.

И взвод ахнул. Действительно, сколько у них там ремней понапутано. Выход, на самом деле выход.

— А как же… — начал было старший ездовой Буйлин, — как же…

И все ездовые загудели, поддакивая. Им, крестьянским детям, внукам крестьянским, невыносимо было расставаться с предметами привычного деревенского обихода. Старики уже, лет под сорок мужики, они вообще, не в пример этой городской звонкой и зеленой братии огневиков, привыкли беречь каждый гвоздь, каждый ремешок. И вот на тебе, все отдай, все. А ездить как?

Они переминались с ноги на ногу, что-то толковали и не уходили, не бежали со всех ног выполнять приказание.

Но Железняков уже не видел их. И Поляков не видел, и Попов. Они уже прикидывали, как вязать, как крепить ременными жгутами, собирались к танкистам в соседнюю деревню Вязичню. Туда, как говорили, еще вечером вошла танковая бригада.

Железняков, подозвав старшину Епишина, отдал ему автомат. Сказал, чтоб из рук не выпускал, но завернул во что-нибудь, потому что никто до поры до времени не должен ни видеть, ни знать, что у артиллеристов завелась такая благодать. На Варшавке эта штука очень пригодится. Все, даже ездовые, тут же окружили Епишина, разглядывая и трогая диковину, поражаясь силе этого маленького ружьеца. Семьдесят два выстрела! Это же счастье владеть такой штукой. Но и патронов к ней не напасешься.

— А как заряжать? — спросил Епишин, уже разобравшийся в том, куда что вставлять и на что нажимать.

Но лейтенант и сам не знал. И решил поэтому сходить к командиру роты автоматчиков. А вернувшись — научить всех своих. Во взводе все должны уметь стрелять из автомата. Убьет или ранит того, кто будет с ним, другой подхватит. Автомат у них во взводе обязан действовать беспрерывно.

У двери Железняков наткнулся на ездовых и даже не понял сначала, почему они все еще здесь. Но когда услышал все те же слова — как же без упряжи… возить как… — вскипел. Он уже все решил. Понимал, что из такого боя выйти трудно. И коль на смерть идешь, то что тебе думать, как будут запрягать лошадей те, кто будет жить после тебя. Найдут и как и во что. Так же, как и он найдет, если повезет, если по нему фриц промажет. Пусть, наконец, ездовые проявят находчивость.

Не хочется расставаться с имуществом? Сейчас он им разъяснит. И очень доходчиво.

— Если через полчаса жгуты не будут готовы, — жестко глядя прямо в глаза ездовым, отрубил он, — с лошадьми останутся заряжающие и правильные, а вы вместо них пойдете в десант. И кончены разговоры. Бегом! Выполнять!

Командир роты автоматчиков с недоумением посмотрел на артиллериста. Зачем ему знать, как заряжается диск? У него что, автомат, что ли, есть?

Но Железнякова так задаром не купишь. Вдруг на Варшавке у немцев отымем либо их, либо наш. Там, что ли, учиться, в снегу, что ли, когда пальцы не гнутся на морозе, трудно, что ли, показать?

Заряжать оказалось проще простого. Снял крышку, взвел пружину и вставляй стоймя все семьдесят два.

Провожая Железнякова, ротный взял его на улице под руку и, наклонившись, глянул остро и пронзительно.

— Ты, Витька, что ли, увел из штаба автомат? Ко мне уже из особого отдела два раза приходили. Всю роту опрашивали — кто да где был за этот час.

Железняков только пожал плечами.

— Что ты, Колька! Да и зачем мне? У меня пушки тоже могут слово сказать. Еще похлеще.

— Я никому не проговорюсь, — заверил ротный. — Просто интересно. Автоматы прямо как «катюши» охраняют, а кто-то свистнул. Я даже рад бы был, если б не кто-нибудь, а ты его заимел.

Нет, не поддался Железняков. Зачем? Не со зла, попросту, поделится с кем-нибудь Колька. И все, закрутилось колесо, ищи-свищи автомат, враз отнимут. А завтра на Варшавке поди-ка отними.

Сержант Попав, выстроив свой орудийный расчет, ходил перед ним, ругаясь на чем свет стоит. Рядом валялись какие-то короткие бревна. Но все становилось ясно при взгляде на дом, в стене которого зиял пролом, куда свободно могла бы въехать орудийная упряжка.

— Отъелись, жеребцы? — бесом крутился сержант. — Отдохнули? Кому это втемяшило за простенок цепляться?

Железняков усмехнулся. На совесть, значит, потрудились ездовые, коль при испытании жгута его не порвали, а дом чуть с места не своротили. И остановил расходившегося сержанта:

— Ладно, пусть как-нибудь залатают, на наше время хватит. Давай-ка седлай, поедем к танкистам.

В Вязичне, прижавшись бортами вплотную к домам так, что чуть ли не целиком накрылись их заметенными снегом крышами, стоят тридцатьчетверки.

Артиллеристы и приехавшие с ними вместе пехотинцы одинаково ахают от восторга. Впервые за всю войну им выпало такое счастье. Никогда еще даже видеть не приходилось, да еще столько разом, в одном месте.

Их знакомят с экипажами. Показывают танки, на которых с рассветом пойдут они в бой. Пехотинцы робеют, мнутся, заискивают, а хозяева брони покровительственно похлопывают их — пехота, не робей, с нами не пропадешь.

Железняков, которому Михалевич перед отъездом засунул в карманы две фляги водки, угощает экипажи, с которыми вместе пойдут его расчеты к Варшавке. Хотя он внутренне в смятении. Все-таки не просто солдаты перед ним, танкисты, у них слава и те не такие, как у всех — экипаж… триплекс… люк. Он готов повторять их как стихи, как песню. Но Михалевича поминает на одном с ними уровне. Надо же, как понимает мужик жизнь. Железнякову самому ни в жизнь не сообразить бы насчет фляги и колбасы. И смотри-ка, танкисты, аристократы войны, так сказать, уже с ними запанибрата. Он теперь для них Витя. А командир предпоследнего в завтрашней колонне танка, на котором ему идти, тоже теперь не товарищ старший лейтенант, а Валька, просто Валька — и все тут.

Но танк ему все же не очень нравится. Крюк, правда, есть. Но не один — два. Прикрепишься к правому, под правую гусеницу и уволочет. К левому тоже не лучше. А чтоб держаться посередине — запаса жгутов не хватит. Но выручают танкисты. Дарят целую связку гибких металлических тросиков. Прямо счастье. И какой молодец Михалевич. Что значит фляга для взаимопонимания.

Попов с Поляковым облазили каждый свой танк. Вроде бы и все хорошо, да неудобно будет на ходу держаться. Просто не за что. Хоть бы штыри какие-нибудь были на башне или скобы. Не думал, наверно, никто, что на броню кого-нибудь забросит. Для экипажа все ладилось, внутри, не сверху.

Танкисты провожают их до церкви на выходе из села. Обещают приладить к своим машинам меж крючьями петли из тросов, чтоб быстрее могли зацепиться пушкари со своими орудиями, чтоб минуты лишней не пришлось стоять на Красной Горе под погрузкой.

До рассвета остается всего лишь час.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава седьмая. Десант.

Глава седьмая. Десант. Радл и Капплер по дороге на базу проезжали мимо площади Виминале в Риме. В этот момент они заметили группу офицеров, стоящих перед зданием Министерства внутренних дел. Офицеры о чем-то беседовали с человеком в штатском, лицо которого Капплеру

Первый десант

Первый десант Ночь 6 августа 1942 года застала американские силы вторжения входящими в Соломоново море. В его составе были 3 авианосца с 240 самолетами на борту, 1 быстроходный линкор, 14 крейсеров (из них 3 австралийских), 31 эсминец, 5 эсминцев-тральщиков, 5 танкеров и 23 войсковых

Десант

Десант 1В мае 1923 года Строд находился далеко от охотского побережья. Он вообще ни разу в жизни там не бывал и приморскую весну описал со слов ротмистра Нудатова, в том году наблюдавшего ее приход: «Реки Охота и Кухтуй наполнялись мутной водой и готовились стряхнуть с себя

Воздушный десант

Воздушный десант Один за другим парашютисты вышли из небольшого домика и осторожно гуськом направились к аэродрому. Темные тучи заволокли все небо. Не видно было ни зги.Впереди отряда шел командир. Хорошо зная дорогу, он ни на минуту не замедлял шага. Вот отряд обошел

Глава 35 Андроповский десант

Глава 35 Андроповский десант Одним из руководителей «андроповского десанта», посланного в Узбекистан, был близкий соратник Андропова, новый председатель КГБ СССР (с декабря 1982 года) Виктор Чебриков. Отметим весьма показательный факт: в декабре 1983 года, спустя два месяца

ПАРАШЮТНЫЙ ДЕСАНТ

ПАРАШЮТНЫЙ ДЕСАНТ Шли годы. Карацупа день за днем выходил на границу. То пешком, то верхом совершал он далекие и короткие маршруты.Операция, о которой пойдет речь, обозначена в записной книжке Никиты Федоровича Карацупы коротко: «Парашютный десант». Но за этой записью

Глава 19 ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ СТРОИТЕЛЕЙ

Глава 19 ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ СТРОИТЕЛЕЙ Все трудности начального, организационного периода стройки легли на плечи начальника Челябметаллургстроя, генерал-майора Рапопорта. Родился Яков Давыдович в 1898 году в Риге. Закончил шесть классов Рижского реального училища и три курса

Десант ученых

Десант ученых В январе 1949 года специальная комиссия нагрянула к Главному конструктору Юлию Борисовичу Харитону, чтобы проверить, какие именно документы он хранит в своем личном сейфе. Речь шла не просто о документах под грифом «сов. секретно», а тех, что относились к

37 «Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками…»

37 «Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками…» Наше ощущение вечером того дня, что произошло что-то еще неизвестное нам, большое и труднопоправимое, было верным. Речь шла не о «десантах с танкетками», а о вышедших глубоко в наши тылы танковых и

ДЕСАНТ

ДЕСАНТ Командиру полка Георгию Осиповичу Кузнецову, комбату Котунову, убитым на Немане летом 1944 года, командирам огневых взводов Анатолию Попову и Григорию Камениру, разорванным бомбой вместе со своими орудийными расчетами зимой 1942 года в калужской деревне Проходы, и

Часть вторая Плюшевый десант

Часть вторая Плюшевый десант В двух смежных комнатушках, где ютится редакция Андрея, люди спят, едят, поют, делают прически и маникюр, разговаривают по телефону и читают газеты… Мне нравится сравнивать эти комнаты с главной площадью небольшой африканской деревни, с той

Десант покидает бухту

Десант покидает бухту Ночная темень, быстро сгущаясь, вскоре стала почти непроницаемо черной. После душного августовского дня повеяло прохладой. Стоявший на палубе десантного корабля Николай Вилков вслушивался в приглушенные голоса ночи. Он знал, что на суда,