3

3

Отца он не помнил: Мараховский-старший погиб в воздушном бою над открытым морем в районе Новороссийска, когда Вальке было пять лет.

Отец летал на «бостонах». Однажды в затрепанном журнале без конца и начала Валька увидел снимок: группа «бостонов» над бесконечной пеленой белесых непроницаемых облаков. Он вырезал фотографию и долго ее берег вместе с прочими ценностями — крючками и лесками из конского волоса, стреляными гильзами и серебряными «крылышками», оставшимися от довоенной летной формы отца. Валька упорно верил, хотя и сам бы не смог, пожалуй, объяснить почему, что один из тех «бостонов» на снимке — отцовский.

Позже узнал: снимок был сделан в небе над Западной Европой, где отец никогда не бывал. Но с тех пор все, что для него стояло за словом «отец», навсегда соединилось с накрепко отпечатавшимися в памяти силуэтами самолетов, уходящих за облака.

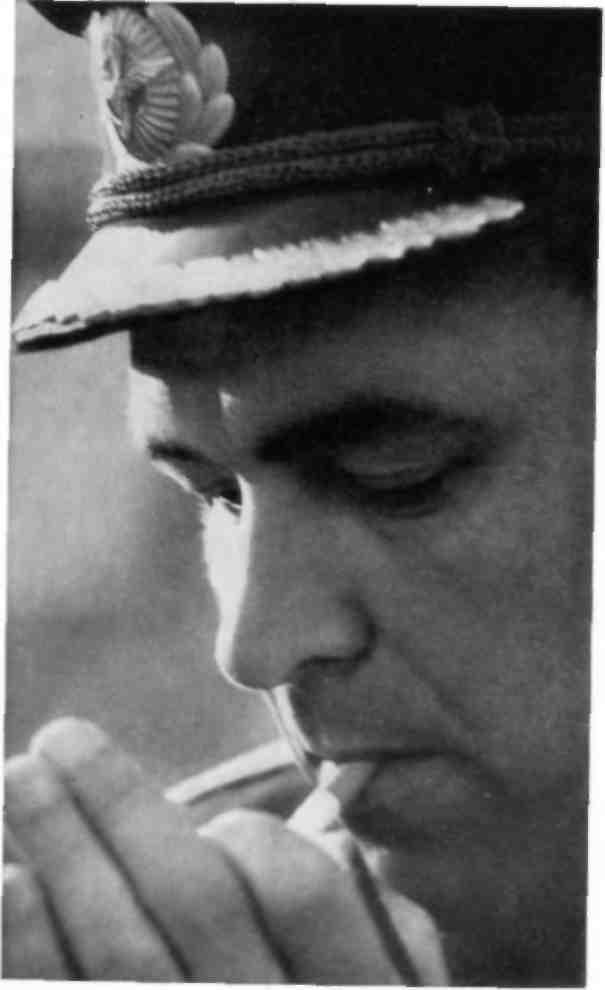

Он знал отца по немногим сохранившимся любительским снимкам. Их перед войной не копили в семейном альбоме. Кто думал, что у старшего Мараховского будет такая недолгая летная жизнь? Он знал отца по воспоминаниям изредка наезжавших однополчан, которых с каждым разом собиралось к поминальному столу все меньше, и по рассказам матери.

В этих рассказах отец был неотделим от авиации, и она не существовала отъединенно от него.

Валька слушал и требовал повторений. И временами ему начинало казаться, что он и сам явственно помнит все аэродромы и авиагородки, которые до войны успел повидать отец; он мог с необъяснимой для себя самого, но почти безошибочной точностью вспомнить даже, как пахнул воздух аэродромов — бензином, маслом, перкалем, отцветающими ромашками и острым, обжигающим ветром высот.

В их доме, и когда они жили втроем, и потом, когда мать уехала в Москву искать сослуживцев отца, чтобы устроиться на работу где-нибудь при аэродроме, а он остался у бабушки, Ефросиньи Васильевны, в деревне Глумово Ивановской области, — в их доме об отце всегда говорили так, словно он вышел ненадолго и с минуты на минуту вернется. И Валька создал свой собственный образ отца, соединивший в себе все лучшие человеческие черты.

Валька почти физически ощущал его присутствие рядом и часто ловил себя на том, что напряженно ждет: вот сейчас отец переступит порог, большой, добродушный, как Чкалов, положит ему руку на плечо, встряхнет его дружески и скажет, по-ихнему, по-ивановски мягко налегая на «о»: «Ну-ко, Валентин, расскажи, как и куда двигалась твоя жизнь без меня?»

Для него не стояло вопроса «кем быть?», который рано или поздно приходится решать каждому. После учебы в Бугурусланском училище летчиков ГВФ он начал летать в Ивановской области. Первым его самолетом стал знаменитый ПО-2.

Это был самолет-легенда. Одни из первых отечественных самолетов, появившийся, по сути, на заре авиации. ПО-2 дал путевку в небо практически всем поколениям наших пилотов. На ПО-2 «становились на крыло» и те, кто добывал первую славу нашей авиации в тридцатые годы, и те, кто навеки обессмертил ее в небе Отечественной войны. На ПО-2 училось азам летного дела первое поколение космонавтов. В их воспоминаниях можно найти немало теплых слов, адресованных тем — училищным, тем — аэроклубовским «этажеркам», теперь уже прадедушкам современных сверхзвуковых самолетов.

Прошлое, стоявшее за плечами этого самолета, пережившего не одно поколение людей и машин, вызывало почтительное уважение. Двадцатилетний летчик думал о нем, а иной раз и вслух разговаривал с ним только на «вы».

Они между собой ладили и неплохо жили вдвоем.

Они возили почту, пассажиров и грузы. Не раз случалось выполнять срочные санитарные рейсы. Особенно трудно это давалось осенью и ранней весной, когда распутица перекрывала дороги и в дальние районы области иначе, как по воздуху, и ничем, кроме как ПО-2, добраться было немыслимо.

Они взлетали и садились подчас на самых невероятных площадках — от утрамбованных летом до каменной твердости проселочных дорог до кочковатых деревенских выгонов, с которых Мараховский предварительно разгонял заходами на бреющем лениво жующих коров. Но, твердо помня, еще с училища, о том, что точность — вежливость не одних только королей, он ни разу не обманул ожидавших его людей, когда это зависело от него и от его самолета.

Незаметно для летчика случилось так, что скоро его начали называть уважительно по имени-отчеству — Валентином Васильевичем. А ему еще не было двадцати двух, и этим обстоятельством он немало смущался. ПО-2 при этом, конечно, помалкивал, но видно было, что он происходящее одобрял. Свое расположение к командиру он выражал тем, что ни разу за все время Мараховского не подвел, хотя, по возрасту, характер у старика был уже, конечно, не сахар, да и «здоровье» было уже не то…

Именно на этой машине Мараховский начинался как летчик. И когда однажды дотошный парень из ивановской молодежной газеты попросил Мараховского назвать ему имена наиболее запомнившихся учителей, Валентин назвал своего «старика» рядом с именами школьного учителя математики и преподавателя летного дела.

На этой машине с открытой кабиной он хлебнул всех, какие только дули над Ивановской областью, ветров всех времен года. Его полоскали дожди, засыпал снег, изводила жара, порядком поглотал он июльской пыли. Она взметывалась вверх от малейшего возмущения воздуха и стояла, непроницаемая, часами. Садиться в такую пыль, да если еще площадка попадалась такая, что ветер поддувал из-за спины, называлось «цирком».

За все это старый ПО-2 подарил ему немало минут высшего счастья: когда они набирали полетную высоту и скорость и вся механика на борту крутилась и вертелась нормально, наступало такое мгновение, в которое человек переставал ощущать себя отдельно от бесконечности, обнявшей его, и становился сам частью стихии. Приходило обжигавшее ослепительной радостью чувство полной свободы. Ему казалось тогда, что он начинает понимать чувства птиц, свободно парящих над землей.

Чувства такой остроты и силы он больше не испытал ни на одном из самолетов, на которых летал потом.

Старый самолет научил его мысли, казавшейся ему вначале, по молодости, даже как бы несколько странной: тем благополучнее и, значит, радостнее возвращение на землю, чем прочнее умеешь за работой, в полете, помнить о ней. И ему совсем в ином свете представились знакомые еще по училищным лекциям слова о том, что лучшими летчиками во все времена были те, кто умел чувствовать землю.

Она наказывает за самоуверенность, за ложное представление о собственных силах. За необдуманное лихачество, ничем, по сути, не отличающееся от жестокости, потому что оно приносит те же необратимые потерн.

Но она умеет одарить и минутами редкого счастья. Летчики чувствуют их с особенной остротой.

Потому что каждый раз они не просто отрываются от земли, они как бы прощаются с ней, оставляя мир привычных вещей и понятий, и переступают порог мира совсем иного. Там иные скорости, иные ритмы, там иная мера долгу, совести, мужеству, чести…

Пассажиры за их спиной почти не ощущают мгновения перехода через невидимый этот барьер. Пассажиры привыкли к перелетам, как к переездам в такси. Для летчиков это каждый раз — маленькое, пусть и подчиненное их воле и опыту, но все-таки чудо: прощание с землей, покорение высоты и возвращение обратно. Ведь оно каждый раз — возвращение из непростой и дальней дороги, а это всегда праздник.

Потому, должно быть, острее видят они краски земли, воспринимают ее запахи и ее голоса. Для них совсем иначе поют птицы в чаще, горят закаты и пахнет трава…

Так вышло, что право называться летчиком он начал добывать в небе Ивановской области, и это было радостно и трудно. Это ведь был край его детства.

До самых последних дней живет оно в каждом человеке как бы эталоном его совести и душевной чистоты. Должно быть, потому убеленные сединами герои, не робевшие даже перед смертью, так волнуются, возвращаясь в края своего детства.

Здесь он рос, здесь пошел в школу, здесь начал рано взрослеть — впрочем, они все тогда рано взрослели, мальчишки предвоенной и военной норы. В десять лет, когда в доме у них с бабушкой становилось иной раз и вовсе худо с едой, он брал оставшееся единственной памятью от дядьки, отцова брата, ружье и уходил на болота. Он иногда так уставал, что у него не было сил даже заплакать. А вернуться с пустыми руками не мог: знал, что он единственный теперь в доме мужчина. И еще потому, что понимал и другое: сдастся — не быть ему летчиком, как отец. Он тогда, пожалуй, одной только этой мечтой и держался.

Лет с тринадцати он с бабушкой уже и кормился в основном тем, что зарабатывал в колхозе на сенокосе и на уборке. На те же деньги он и учился зимой, сначала в Глумове, а после в Иванькове, в райцентре, там была тогда самая ближняя школа-десятилетка.

Односельчане помнили его квелым мальцом, потом — худым, молчаливым и нескладным подростком, потом — юношей. Он менялся внешне, но неизменным во все дни в нем оставалось одно: мечта стать летчиком и желание во что бы то ни стало этой мечты добиться. Соседи в крутые дни подкармливали его наравне со своими: «А что? Глядишь, и добьется, и будет тогда среди летчиков один наш, глумовский!»

Теперь они вправе были спросить с него отчет.

Однажды он приехал в Глумово, выкроив несколько свободных дней.

…Он помнил бабушку свою, Ефросинью Васильевну, всегда одинаковой — маленькой, сухонькой, с легкими, быстрыми на всякую работу руками, с выражением неизменной, ласковой, понимающей и терпеливой доброты на морщинистом, притененном белой косынкой лице. Вечно была она занята: то полола, то поливала, то косила или копала, то стряпала, то рубахи ему чинила, и еще находила силы для того, чтобы соседкам при нужде помочь. «Нету бед своих и чужих, у своих людей беды все общие», — все учила она, и внук ее уроки всегда запоминал.

Ни разу не слышал он, чтоб она жаловалась вслух на судьбу; даже когда им приходилось вовсе невмоготу, и то находила она силу держаться, а для них с матерью — какие-то свои, ласковые, снимавшие боль слова. И если, случалось, плакала, так только ночами, чтоб не видели люди. И сам он мальчишкой слышал ее тихие слезы только однажды.

…Она встретила его на крыльце, которое в этот приезд показалось ему совсем низеньким и тесным. И сама она виделась ему теперь легкой и маленькой, руки ее и те словно бы из одних только темных морщин, и только глаза были прежние — добрые.

Она долго оглядывала его со всех сторон, не решаясь сказать, что стала хуже видеть; все трогала легкими пальцами синее сукно его форменной тужурки, а потом заплакала. Потому ли, что поняла с облегчением: вышел внук в люди; потому ли, что был он теперь сильно похож на отца, а сердце ее вот уж сколько лет все не хотело мириться с мыслью о том, что добрые люди так и не собрали Василия в последнюю дорогу, даже его самого в морских волнах не нашли; потому ли, что только сейчас, рядом с ним, почувствовала, как стала вовсе слаба здоровьем и, главное, глазами; полетит он — и ей не разглядеть, поди, как он полетит, разве что только соседи расскажут…

А потом соседи собрались к столу. Была какая-то особая радость в этих неторопливых сборах, в том, как поднимались односельчане на их крыльцо и долго и уважительно трясли ему руку, как проходили потом за стол и рассаживались и говорили об одном: гляди-ка, а ведь вышел в летчики, выбился, добился; значит, есть-таки среди них одни глумовский, Василия, летчика погибшего, сын!.. А он вспомнил, как в голодные дни вот эти соседки, теперь даже словно бы немного стеснявшиеся его щеголеватого городского вида, подкармливали его: на-ко, пожуй, летчик ты наш! И как учили его делать взрослую мужскую работу и тем ставили на ноги, и подумал: а ведь всем своим я вот этим людям обязан…

Воспоминание это, особенно когда в полетах случалось круто, часто выручало его.

А ему уже тогда открывалась дорога в Школу высшей летной подготовки, а дальше — пилотом, сначала вторым, но на тяжелых машинах, и работа на пассажирских линиях — аристократическая работа, сверкающие огнями аэропорты, элегантные скоростные самолеты, автоматика, и за штурвал садишься в белой сорочке, а не в свитере, который тут, бывает, не снимаешь неделями. И еще многое сулило это заманчивое предложение, которое хотя и было лестным, потому что означало признание его, молодого, летчиками-мастерами, но о многом заставляло задуматься. Слитком уж резким получался скачок от химической прополки полей, от перевозки запчастей к сенокосилкам к работе на пассажирских линиях: более высокого профессионального доверия к летчику нет.

Его остановила спокойная трезвая мысль: отец, конечно, был бы доволен успехами. Но он хотел бы видеть перед собой настоящего, то есть знающего, летчика. Мог он, Мараховский-младший, сказать про себя, что он — знает?

В Школу он все-таки поехал. И переучился там на второго пилота самолета ИЛ-14. Это была сказка, не самолет, рядом с тем, на котором он еще недавно летал. Но работать он попросился на аэрофотосъемку. И улетел на Дальний Восток.

По сути, его новая жизнь мало чем отличалась от кочевого житья полевых геодезических партии, уходивших в тайгу с весной и пропадавших в ней до снега, до ледостава на неприрученных реках. Долгие месяцы летчики жили и работали вдалеке не то что от городов — даже от самых малых, иной раз всего в два-три дома, поселков.

Там Мараховский впервые узнал, что такое в натуре «медвежьи углы»: многие районы, над которыми приходилось утюжить небо, пока и знали-то более или менее подробно в основном только по данным их аэрофотосъемки. Он, однако, не жаловался: сам эту жизнь выбирал. Да и выяснилось впоследствии, что именно их работа оказала неоценимую помощь поисковым партиям, например, в той же Тюменской области, которую Мараховский помнил еще пустынной, не меченной нефтяными и газовыми вышками. Летчики стали полноправными соавторами всех тех открытий, которые прославили Тюмень на весь мир. Мараховский втайне этим гордился.

Работать было трудно. Даже не потому, что самолет следовало пилотировать с точностью хронометра по курсам, рассчитанным едва ли не до метра. — это было железное условие их работы. В случае ЧП им не на кого было надеяться: пути их самолетов лежали далеко в стороне от освоенных человеком земных и небесных пространств.

И случались дни, когда даже встрече с медведем летчики готовы были обрадоваться, как встрече со старым знакомым, хотя как раз такого свидания желали меньше всего: оно могло произойти только в случае вынужденной посадки. И был однажды отказ двигателей над отрогами Сихотэ-Алиня. И как-то, может чудом только, вывернулись они из хитрого переплета в гольцах саянских. А на Кавказе — тогда он уже летал командиром — гроза прихлопнула в ущелье, как в ловушке, его самолет…

Теперь он мог подумывать о переходе на пассажирские линии: внутренне был к этому готов.

Переход этот, однако, означал, что все у него в жизни начнется сначала. С другими типами самолетов придется иметь дело, к другим высотам и скоростям привыкать. Но его тянула к себе высота, которая становилась с каждым полетом заманчивее и шире.

И потом он уже знал: в горы идут для того, чтобы подняться к вершинам и, покорив одну, прицелиться на штурм следующей. Иначе не стоит уходить от порога.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК