Спор через границы

Сначала это сообщение прозвучало по радио. Потом на завод пришли газеты. Они накапливались в парткоме, у директора, в цехах. Почти каждый день какое-нибудь новое известие.

В боннском бундестаге разразилась парламентская буря! Правительство ФРГ объявило об эмбарго на поставку в СССР стальных труб большого диаметра.

На заводе с возрастающим удивлением следили за тем, как заправилы НАТО стараются раздуть кадило, перекинуть его дымовую завесу и на другие страны Атлантического блока.

Бонн оказывал сильное политическое давление на Англию, стараясь удержать ее от продажи «стратегических» труб!

В США откровенно радовались политике Аденауэра.

Однако внутри парламентской фракции христианских демократов не было единогласия. Правящая фракция прибегла к процедурному крючкотворству. Официальные лица заявляли, что вопрос об эмбарго является в высшей степени политическим делом. Попросту говоря — торговой войной.

Мировая пресса с интересом обсуждала сложившуюся ситуацию: новый шаг в холодной войне! Попытка затормозить экономическое развитие СССР!

«Мы делаем России булавочный укол, а себе наносим удар ножом», — предупреждали свое правительство экономисты.

Появились тревожные сигналы из некоторых районов ФРГ:

Из Дуйсбурга — введение эмбарго поставит местный крупный завод под угрозу закрытия.

Из Мюльгейма — на заводах концерна «ХЕШ АГ», а также на предприятиях «Феникс Рейнрор АГ» будет сокращена рабочая неделя. Здесь решили отправить рабочих в принудительный отпуск.

Из Бремена — эмбарго нанесет серьезный ущерб транспортным предприятиям города.

Журналисты подсчитали, что предприниматели Западной Германии теряли на эмбарго заказы приблизительно стоимостью в сорок пять тонн золота!

И все же!

Озлобление политиков взяло верх над интересами промышленников. Игнорируя мнение значительной части депутатов парламента, правительство ФРГ настояла на своем и добилось введения эмбарго в законную силу. Это произошло 18 марта 1963 года. В двенадцать часов ночи!

Запомните это число, мы к нему еще вернемся.

Весь мир следил за вспыхнувшим экономическим сражением между политиканами из Бонна и металлургами-трубопрокатчиками Советского Союза.

Немногие в ФРГ, да и в нашей стране, знали тогда, что на передний край этой промышленной битвы выдвинулся расположенный за несколько тысяч километров от границ Германии, южноуральский трубный завод в Челябинске, и главным «полем боя» стала внутризаводская площадка, где, занимая целый квартал, высится «коробка» одного из цехов, который для краткости, да и по привычке с военных лет, называют просто шестым цехом, а официально — трубоэлектросварочным.

С этим цехом, его людьми и историей я познакомился еще в 1956 году, когда только что была построена первая линия для электросварочных труб.

С тех пор я приезжал на завод в разные годы и подолгу жил в Челябинске.

Честное слово, порой мне кажется, что я представляю себе трубоэлектросварочный так же отчетливо, как и свою квартиру.

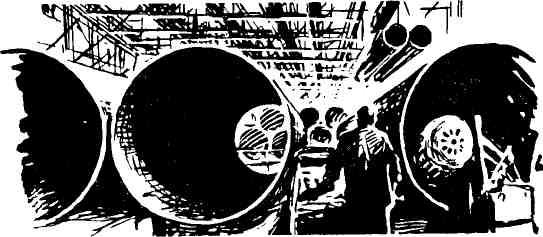

Но если человек впервые войдет в трубоэлектросварочный, то он наверняка будет поражен его масштабом, длиной его просторных пролетов, где почти не видно людей, где властно царит автоматика.

И днем и ночью в цехе сравнительно тихо. Сварка проходит бесшумно. Здесь светло даже в пасмурный день, а солнце прямыми стрелами проникает через стеклянные проемы крыши, обрамленные сеткой стальных стропил. В солнечных столбах, как в зеркальных колоннах, отражаются плавающие в воздухе мельчайшие пылинки. И яркие блики играют на металле, на трубах, которые, позванивая на железном ложе рольгантов, движутся по ним от одного сварочного стана к другому.

Но не в этом все же главное внешнее своеобразие этого цеха, его архитектурная особинка, что ли. Она в поразительной схожести цеха с образом корабля, как бы пришвартованного к вечной стоянке, но готового вот-вот тронуться в путь.

Образ цеха-корабля представляется всякий раз с какой-то зримой четкостью, даже с иллюзией присутствия на палубе, точнее, на палубах, состоящих из множества малых и больших переходных железных мостиков и мостов, пешеходных галерей, протянувшихся во всю глубину цеха над станами, где массивные тела труб, точно живые, медленно ползут по пролетам, озаряемые голубоватыми звездами сварки.

Калибры труб нарастают от пролета к пролету. Зимой шестьдесят третьего самым большим был диаметр в 820 миллиметров. Строящимся в нашей стране газопроводам требовались метровые трубы. Прекратив поставки именно метровых труб, ФРГ пыталась остановить продвижение наших газовых магистралей.

Создалась ли тогда действительная угроза строительству трассы Бухара — Урал? Могла возникнуть, если бы… Если бы введение эмбарго действительно застало нашу промышленность врасплох.

Итак, вспомним — запрещение вступило в силу 18 марта 1963 года. А 30 марта в Челябинске, при огромном стечении людей, праздновалось, правда, еще экспериментальное, еще, так сказать, рабочее рождение первой большой уральской трубы — «1020».

Угроза из ФРГ застала челябинцев в самый разгар строительной страды. Угроза эта только подняла и без того высокое напряжение и родила новый энтузиазм и темпы.

Иначе и не могло быть! Нельзя представить себе технический прогресс следствием тех или иных зигзагов в холодной войне, введением того или иного запрета на импорт. Наоборот, стремление освободиться от случайностей импортной политики всегда составляло ведущую тенденцию в развитии нашей молодой трубной промышленности. Уже давно начала она этот сложный, тернистый путь к вершинам мировой промышленной практики к высшим достижениям этого древнейшего и вечно молодого «трубного искусства».

Чтобы яснее представить в исторической перспективе это жаркое поле боя зимой и весной шестьдесят третьего года в Челябинске, надо мысленно вернуться к довоенным пятилеткам, вспомнить военную юность самого завода и начало трубного дела в стране.

* * *

Об инженере Юлиане Николаевиче Кожевникове я впервые услышал в Челябинске как об «основателе завода». Кожевников был первым до войны начальником Главтрубостали. Много лет он занимал высшие командные должности в трубной промышленности, и жизнь его, по сути дела, стала отражением полувекового пути, пройденного сначала небольшим, а ныне разросшимся отрядом хорошо знающих друг друга людей, тесно спаянных профессионально, связанных многолетним пересечением судеб. Одним словом, он один из славной дружины трубников в огромной армии советских металлургов.

Мне сказали, что Юлиан Николаевич хочет писать историю трубных заводов. Он вышел на пенсию и наконец-то располагает свободным временем.

Приехав в Москву после четвертой своей поездки на завод, я поспешил разыскать Юлиана Николаевича. И вот мы беседуем в его квартире в Доме правительства, хорошо знакомом под этим именем старым москвичам. Когда-то одной из первых советских строек поднялся этот огромный серый дом у берега Москвы-реки.

Мы сидим за столом и разбираем фотокопии документов, подобранных Юлианом Николаевичем. Их немного. Самое интересное — это приказы Серго Орджоникидзе. И комментарии к ним моего собеседника. А точнее, документы служат ему лишь направляющими вехами в потоке воспоминаний, волнующих его, как и всякого человека, который может оглянуться на долгие годы, отданные главному делу жизни.

Юлиан Николаевич — коренная рабочая косточка. Дед был мастером по паровым машинам, отец — вальц-токарем, внук — рабочим, и все в одном городе — Днепропетровске, на соседних заводах. Потом внук закончил институт и вернулся начальником в тот же цех, где был рабочим. А сам цех тонкостенных труб под его руководством стал таким, что от него, как говорит Юлиан Николаевич, «пошла вся металлургия высококачественных труб».

Ни в дореволюционной России, ни после революции в нашей стране тонкостенные трубы не производились. Просто не умели их делать. Страна целиком зависела от импорта, главным образом шведского. Ввозили даже трубы для самолетов. Было время, когда мысль конструкторов ориентировалась не на дюраль, а на стальные трубные конструкции. Но и для тракторов, для автомашин трубы покупали за границей.

В те годы только одна автотракторная промышленность потребляла 137 разновидностей труб. Подумайте только — 137 видов для сотен тысяч тракторов, и все за счет импорта, оплаченного валютой.

Золотой валютный обруч надо было сбросить «в бою». С годами в нашем литературном обиходе эта метафора как-то примелькалась, стерлась, но тогда, в тридцатые годы, она звучала свежо и точно, выражая коренной смысл событий и истинный дух энтузиазма.

«В боях за трубы». Это название книги, фотокопию которой я взял из папки Юлиана Николаевича. Год издания тридцать четвертый. Харьков. Здесь есть статья Кожевникова и его портрет комсомольского возраста.

Большелобый, с буйной шевелюрой, с резко очерченной линией рта, с милой ложбинкой над верхней губой, чуть-чуть курносый и серьезный, потому что глаза смотрят пристально из-под густых бровей.

Бывает, что тяжкие рубцы времени резко деформируют лицо человека. Но есть и такие лица, которые сохраняют первоначальный ясный лик молодости, — не счастливый ли это знак устойчивости характера и мироощущений?

Неважно, что нет уже и шевелюры, а седой ободок волос еще больше обнажил нависший над глазами лоб, и нет былой остроты углов, округлились, смягчились черты лица, и все же, я чувствую, — жив в человеке, любовно перебирающем фотокопии старых книг, комсомолец тридцатых годов, начальник цеха, «энтузиаст овладения новой техникой», как сказано в подписи под портретом.

— Нас никто не учил, учились сами, — говорил Юлиан Николаевич, — срывались, ошибались, снова мучились и снова учились. А иного не было пути. Никто бы не подарил нам этой науки. И опыта. И патентов. Все сами. Без иностранной технической помощи.

Одно время цех завода имени Ленина в Днепропетровске являлся и единственной производственной базой и всесоюзной лабораторией трубной новизны.

— А как мы размахались в экспериментах, — вспоминал Юлиан Николаевич, — каким шли широким фронтом поиска — от фигурных крупных труб до капиллярных трубных сосудов с диаметром в какие-нибудь пять миллиметров и полумиллиметровой толщины стенки. Ювелирная работа! И сначала мы несколько ослабили импорт.

Он так и сказал: «ослабили импорт». Но еще не сняли его вовсе. На это ушли годы.

Я надеюсь, что Юлиан Николаевич напишет свою книгу по истории трубных заводов. Хромомолибден! Хромоникель! Хромовольфрам! За каждым из таких звенящих слов — рассказы о том, как мучительно трудно достигалась желанная свобода от импорта. Я уверен, не написанные и не исследованные еще никем интересные повести таятся за каждым именем новой марки стали.

28 ноября 1933 года нарком Орджоникидзе издал приказ: «Об освоении производства автотракторных труб».

Там были такие строки:

«…Предприятиям черной металлургии было принято к освоению 127 позиций труб из 137, потребляемых автотракторной промышленностью, из коих 93 ранее в Союзе не изготовлялись… Отмечая это достижение, создающее базу по снабжению автотракторной промышленности трубами внутрисоюзного производства, объявляю благодарность…»)

И далее длинный список фамилий мартеновцев и трубников. Отныне тракторы и автомашины становятся целиком советскими.

Работал в те годы в Харькове рано погибший при катастрофе и, к сожалению, забытый конструктор Константин Алексеевич Калинин, спроектировавший самолет-гигант «К-7». Кожевников дружил с ним, вместе они создавали первые, легированные тонкостенные трубы для самолета.

Подобно другому своему крылатому собрату, самолету-гиганту «Максиму Горькому», — «К-7» погиб в полете. Но трубы выдержали самое жестокое из возможных испытаний — испытание катастрофой. Остались целы. И оказались крепче шведских.

И вот новый приказ Орджоникидзе:

«…Осевые трубы к легким самолетам и гнутые полуоси к тяжелым — изготовлялись из хромоникелевой стали исключительно в Швеции, которая по очень высокой цене поставляла их нам…

…Особую сложность и трудность освоения представляло производство полуосей для тяжелых самолетов… Теперь трудности освоения преодолены.

Отмечая достигнутые успехи в деле освобождения от импорта в абсолютной сумме за 1933 и 1934 гг. на 10 000 000 р. и поднятия обороноспособности нашей страны, объявляю благодарность и приказываю премировать следующих работников…»

Далее снова идут списки трубопрокатчиков. Их много. Это были интереснейшие люди.

А в войну трубы — это авиабомбы и минометы, орудийные стволы и снаряды «катюши».

Со второй половины сороковых годов начинается качественно новый взлет трубного искусства. И не только для земной цивилизации, но и в космосе.

Но все это еще впереди. А нам пора вернуться в Челябинск, но и Челябинск военной зимы сорок второго года, на пустынную площадку далеко за городом, где еще нет никаких прокатных цехов, а лишь торчат полузанесенные снегом стропила недостроенного базового помещения для каких-то нужд наркомата судостроения. И пустырь этот пока именуется непонятным для непосвященного человека, полузашифрованным названием «Стройсемь».

* * *

Осенью сорок первого Кожевников по поручению правительства руководил эвакуацией Днепропетровской и Никопольской группы трубных заводов. Положение в Приднепровье создалось крайне тяжелое. Кожевников находился в своем родном Днепропетровске и каждый день звонил в Москву — докладывал о военной обстановке.

Немцы рвались к Днепропетровску. Кожевников предупреждал, что надо скорее эвакуировать завод имени Либкнехта, находящийся на левой стороне Днепра, ибо немцы, если войдут в город и займут правый высокий берег, начнут обстреливать завод.

— Завод надо останавливать, — убеждал Кожевников.

— Подожди, — отвечали ему из Москвы, — положение еще выправится.

Ждали. На соседнем заводе имени Ленина эвакуация шла успешно. Вывезли и станы и оборудование. А с заводом Либкнехта, к сожалению, случилось так, как и предвидел Кожевников. Противник из занятого города, с правого берега осыпал цехи шрапнелью. Приходилось демонтировать под огнем. Люди гибли прямо на заводском дворе. И все же часть оборудования вывезли. Остальное привели в негодность.

— Но все тяжелые вещи мы там оставили, — вздохнул, вспоминая эти дни, Юлиан Николаевич.

Тем временем еще южнее, в Мариуполе, сложилась такая же грозовая ситуация. Приказ об эвакуации завода на Урал пришел, когда немцы уже стояли вблизи города. 18 сентября сорок первого года здесь остановились прокатные станы. Но и подача железнодорожных вагонов к городу почти прекратилась.

В Мариуполе железнодорожный тупик. Эвакуация морем в планах не предусматривалась. Начали переадресовывать угольные составы. Уголь сбрасывали на землю, в вагоны грузили прокатное оборудование.

«Негабаритные» — как говорят железнодорожники — махины станов высоко поднимались над платформами.

Работы по эвакуации привалило столько, и такая кругом царила суматоха и запарка, что и директор завода Михаил Федорович Щербень, и главный инженер Сергей Алексеевич Фрикке едва не прозевали тот момент, когда немецкие мотоциклисты начали въезжать в западные ворота завода.

Фрикке вскочил в пожарную машину, совершенно случайно задержавшуюся на территории, и на этой последней машине выехал через… восточные ворота, оставив за своей спиной грохот взрывов, клубы пыли, пламя разгорающихся пожаров.

На коленях у Фрикке лежали чертежи, схемы им же заминированного завода, через плечо висела сумка от противогаза, в которой не было самого противогаза, а лежал сигнальный экземпляр его новой книги по теории проката.

Оборудование завода пошло на восток и на юг. Противник бомбил железные дороги. Менялись маршруты, пересоставлялись эшелоны. Многотонный маховик от пильгерстана попал в Баку, его погрузили на судно, а судно затонуло. Крупный ротор приводного электрического мотора мощностью 3500 лошадиных сил, будучи негабаритным, зацепился где-то за мост и с поврежденной обмоткой вместо Урала попал в город Сумгаит.

Пильгерстан был, как сама жизнь, необходим для производства труб, из которых делались авиабомбы, реактивные снаряды.

Зимой сорок второго на площадке «Стройсемь» встретились люди, которым и предстояло пустить первый стан любыми средствами в кратчайшие сроки. Это были Щербань и Фрикке, главный механик Михаил Иванович Матвеев, начальники будущих цехов В. Казаков, Д. Мотрий, сын Матвеева Юрий Михайлович и бригада Наркомчермета, руководимая Юлианом Николаевичем Кожевниковым.

Жилья для рабочих не было — рыли землянки. На Южном Урале бывают жгучие арктические морозы. Плохо одетые люди работали по 16—18 часов в сутки. Не меньшая нагрузка выпадала и проектантам. Снабжались они по третьей категории и буквально пухли от голода. Но чертежи прямо с ватмана шли на стройку.

Кожевников имел комнатку в общежитии Ферросплавного завода, ночевал же большей частью прямо на столе, в конторе. Не было времени даже съездить в общежитие.

Незадолго до войны пришлось побывать ему во Франции, Бельгии, Италии. Отличные гостиницы, чистенькие заводы. Теперь было даже как-то странно вспоминать ту далекую, сытую жизнь промышленников, технических экспертов, коммерсантов фирм, с которыми он имел дело.

В какую даль отодвинулось все это от площадки «Стройсемь», где даже рукавицы примерзали к холодному металлу, где люди и на морозе жили в палатках.

Над пролетом монтируемого стана висел плакат:

«Чтобы врага победить на войне, план выполняй вдвойне и втройне».

Три года полагалось на строительство такого завода — по нормам. В сорок втором его возвели за полгода. Как это вышло — трубники удивляются до сих пор…

Цех был готов. Но где взять мощный, уникальный мотор к стану?

В конце лета на площадку прилетел нарком Тевосян.

— Где пильгермотор? — сурово спросил он у главного инженера.

Фрикке развел руками. Он не знал точно, никто не знал.

Шли дни. Пожалуй, не было даже в войну времени, когда бы, как осенью сорок второго понятие времени стало полным синонимом жизни, когда, неумолимое, оно поистине отсчитывало часы истории. Выиграть время. Но как?!

Наконец решились взять мотор от другого механизма, от блюминга, находящегося в Нижнем Тагиле. И на нем пустить стан. Риск? Конечно! Но что делать?

Запросили Гипромез в Москве. Пришло несколько рекомендаций. То можно пускать, то нельзя.

Кожевников, мучимый сомнениями, позвонил Тевосяну.

— Решай сам, — ответил Иван Тевадрасович. — Ты на месте, ты хозяин.

В октябре, за несколько дней до пробного пуска, в Челябинск прилетел замнаркома Райзер. Ходил по площадке мрачный, озабоченный. Потом уехал в Магнитку, оттуда ночью Кожевникову телефонный звонок:

— Мне сказали электрики, что они дают голову на отсечение — стан не пойдет. А ты уверен? Можно ли пускать?

— Будем пробовать.

В ту же ночь начали. Стан немного покрутился и остановился. Мотор не тянул. В цехе сгустилась зловещая атмосфера катастрофы. Но все же решили искать ошибку. И вскоре нашли. Исправили настройку электросистемы. Стан заработал. Катали всю ночь. Сначала легкие трубы, потом все тяжелее и тяжелее. Стан работал… без маховика! Якорь мотора и служил маховиком. Такого никогда не случалось в мировой практике пильгерстанов.

Через некоторое время снова позвонил Тевосян. Спросил у Кожевникова:

— Кто автор безмаховичной работы пильгерстана?

Вот уже и появился научный термин, обозначавший новацию, родившуюся в силу крайней и острой нужды, сцепления жесточайших обстоятельств. Но там, где победа, подразумевается и автор.

1Юлиан Николаевич задумался, ответил растерянно:

— А черт его знает, кто автор? Тут такое было! Не заметили. Все думали, все мучились, каждый что-либо предлагал. И Щербань, и Фрикке, и Матвеев.

Но Тевосян все же допытывался:

— Не Гипромез ли?

— У меня сохранились телеграммы. Одно заключение — налево, другое — направо. Я вам докладывал, — возмутился Кожевников.

— А Гипромез рапортует по-другому, — заметил нарком.

— Ну, не знаю. — Кожевников вздохнул. — Я думаю — главный автор — завод. Все мы тут. И товарищи из Гипромеза. Дело артельное.

Титул основателя завода прилепился к Кожевникову позже. А в сорок втором всей тяжестью лежала на его плечах должность начальника Главтрубостали.

Когда за чертой фронта остались все южные заводы, город Первоуральск превратился в главный бастион трубной индустрии. Он вобрал в себя все — и оборудование и людей. В цехах висели знамена южных заводов, как знамена дивизий, побывавших в бою. Бывшие директора заводов становились начальниками цехов. Новотрубный первоуральский превратился, по сути дела, в завод заводов.

Когда-то сам Кожевников был на этом заводе техническим директором. Пока не ушел в Главк. После него назначили Осадчего.

Это ему каждый день, и утром, и вечером, звонили из Москвы. Из ГКО. Сколько сделано труб для минометов? И когда отправлены эшелоны? Час, минута?

Прямо в цехе стоял паровоз с вагонами, куда грузились трубы. На вагонах адрес назначения — Москва.

Надо полагать, это уже не секретная цифра — Первоуральский ежесуточно давал тысячи стволов минометов. Можно себе представить, что стоил здесь каждый горячий час для фронта!

Потрясающая по трудовому героизму летопись этого флагмана трубной промышленности военных лет — особая тема. И, возможно, глава книги Юлиана Николаевича. Я же не могу больше углубляться в военную историю, это бы нас далеко увело.

Но об одном вспомнить все же необходимо. В Первоуральске впервые громко зазвучало в семье трубников имя Якова Павловича Осадчего. Пятнадцать лет жизни и часть своей души он отдал Первоуральску. Приехав сюда в тридцать восьмом, — застал два цеха, уехав в пятьдесят четвертом, — оставил десятки. Было вокруг завода несколько бараков — вырос большой город.

В Первоуральске Осадчий получил ордена Ленина и Трудового Красного Знамени и дважды был удостоен Государственной премии. По-человечески сложный, в чем-то противоречивый и вместе с тем все же сцементированный внутренним единством, облик этого директора сложился тоже в Первоуральске.

* * *

Фигура директора Челябинской «Трубной Магнитки» с недавних пор привлекает внимание журналистов. Об Осадчем пишут и, должно быть, будут еще писать. Основные вехи его биографии известны.

Родился на Украине, на станции Кривой Рог Херсонской губернии. Отец работал грузчиком на известковых печах. Там же в Донбассе начал свою карьеру и четырнадцатилетний Яша — коногоном на известковых карьерах. Потом перешел на угольную шахту откатчиком, грузчиком, забойщиком.

Энергичного, смышленого парня заметили, выдвинули на профсоюзную работу. Сначала председателем рудничного комитета. Потом перевели в профсоюз строителей угольных шахт. В областной центр. Оттуда уже сам Осадчий уехал на строительство Днепрогэса.

И снова — профсоюзная линия. Рабочком. Начальник отдела найма и увольнения.

Совсем молодой еще парень, а успел показать организационную жилку. Умел заглянуть в душу человека, оценить, менее всего по анкетной копии жизни, более — по самим свидетельствам жизни, по рабочей хватке.

На Днепрогэсе впервые Осадчий окунулся в кипение большой стройки, почувствовал ее размах, силу. Это притянуло его душу надолго. Здесь он познакомился с выдающимися деятелями энергетики того времени — Винтером, Веденеевым.

Почти через сорок лет в Запорожье вспомнили о «кадровике», прислали в Челябинск письмо с просьбой дать фотографию, написать воспоминания для музея.

С этой знаменитой стройки Осадчий уехал учиться в Промышленную академию. Сначала на подготовительный факультет. До этого Осадчий учился мало.

— Грамоты у меня всего две зимы церковноприходской школы, товарищ нарком, — так сам он определил свой образовательный ценз, когда на строительной площадке встретился однажды с Серго Орджоникидзе.

— Немного, — сказал Серго.

— Я уже начальник, — посетовал Осадчий, — а начну бумагу составлять — мучение: слова вразброд и мысль никак не поймаешь. Получиться мне необходимо. Очень хочу.

— Будешь, раз хочешь, — сказал нарком. — Мы такие желания уважаем.

Осадчий учился в академии истово, как люди, которые поздно садятся за студенческую парту. К диплому инженера пробивался упорно, как, бывало, забойщиком в шахте через угольный пласт.

После академии — Первоуральск и должность заместителя директора завода. Временно.

Была потом в жизни Осадчего еще одна — и хорошо, что только еще одна — «временная должность». После Первоуральска два года он проработал на высоком посту заместителя министра черной металлургии Украины.

А через два года попросился снова на завод.

Ныне об этом Осадчий рассказывает чистосердечно, что «не потянул», не справился с бумажным потоком, заскучал, почувствовал себя не на месте.

Должно быть, у каждого человека случаются в жизни должности временные, а есть и прочные, постоянные, отвечающие самому корню натуры, характера. Осадчий — и он доказал это тридцатилетним стажем, — директор по призванию и по любви.

Мы встречались не раз, хотя не так уж и часто, зато в разные годы, и само время своей протяженностью корректировало мои впечатления. К тому же об Якове Павловиче я слышал на заводе много и едва ли не каждый день от самых разных людей. Нравственный портрет? Не лепится ли он всякий раз именно из этой пестрой мозаики суждений и оценок всех тех, кто близко знает человека?

Я думаю об этом часто и не тороплюсь с выводами. Так легко быстро присудить человеку те или иные качества и так легко при этом ошибиться в их истинности. К тому же портрет Осадчего не из тех, коих можно обозначить двумя-тремя броскими и резкими штрихами.

Пусть вызревает постепенно характер, видный читателю, пусть он складывается сам из фактов, поступков и событий, которым я был свидетель или которые узнал от других и почерпнул в документах.

* * *

Со своей замминистровской должности Яков Павлович хотел вернуться в Первоуральск. Это естественно. Нельзя за пятнадцать лет не полюбить завод, который сам же называешь «красавцем».

— Все замечательные кадры юга я оставил там, в Первоуральске, — сказал мне как-то Яков Павлович. — А какие специалисты! Золотые руки! Золотые руки!

Даже став директором Челябинского трубного, Осадчий не оставлял попыток вернуться в Первоуральск, правда, уже не столь активных. Об этом мне уже рассказывал не сам он, другие. Но по-человечески я понимаю и такое.

Руководитель на новом месте производит сразу великие перемены только в плохих романах. А в жизни действия нового директора часто напоминают медленное движение айсберга, три четверти которого до времени скрыты глубоко под поверхностной рябью производственной текучки.

Об Осадчем я впервые услышал от брата, когда приехал к нему в Челябинск осенью пятьдесят шестого года. Ю. А. Медников, закончив в Москве институт стали, начал на Трубном — мастером, начальником смены, в тот год он работал заместителем начальника цеха.

Завод переживал довольно сложное время. После Щербаня здесь узнали Кирилла Петровича Токового — инженера ярких, сильных дарований, но рано умершего. Потом распрощались с человеком, который и пробыл недолго, и доброй памяти о себе не оставил. Осадчий появился на Трубном как четвертый директор.

Четвертый директор. Любопытно, что в своих старых дневниках пятьдесят шестого года я нахожу мало записей о новом, только что появившемся директоре. Об Осадчем еще не заговорили громко на заводе. Он присматривался, изучал людей, и заводчане присматривались к нему.

Записей мало, но все же они есть. И сейчас, по прошествии пятнадцати лет, они кажутся мне особенно примечательными.

Четвертый директор начал с того, что достраивал недоделки своего предшественника. Прежде всего каменные дома в поселке, который раздвинул хаос мелких домишек и сараев на берегу огромного, голубоватого, похожего на море пресноводного озера Смолино.

Четвертый директор застал на берегу недостроенный стадион и рядом клуб, напоминавшие развалины древнеримского цирка с колоннами и каменным полукружьем трибун.

Новый директор расширил и достроил эти сооружения. Более того, он внес в эти проекты черты даже некоей монументальности и современного комфорта.

Поставил рядом с клубом две новые столовые, ресторан, оборудовал пляж, яхтклуб.

Там, где раньше шныряли в кустах рыболовы, вытянулся приозерный бульвар, ей-ей, украсивший бы любой приморский городок.

Кто-то пустил тогда по заводу шутку: «Новый-то директор ищет путь к сердцу рабочего через его желудок». Шутки бывают разные. Эта звучала по-доброму, с оттенком уважения.

Много ли в стране заводов, имеющих свои здравницы на Кавказском побережье? А новый директор начал строить санаторный корпус в Сочи. Нашел деньги, добился разрешения. В этом уже чувствовался размах той щедрой заботы о рабочем человеке, которой здесь не были прежде избалованы. Правда, и времена прежде были более суровыми.

Четвертый директор круто занялся делами жилищными, снабжением. Многое добывал для завода: от холодильников до автомашин.

Да, хозяйская жилка у четвертого директора была, как говорится, налицо! И это нравилось.

Сам же завод в том году делал трубы для магистрали Ставрополь — Москва. Первая пионерная стройка — предвозвестница той могучей системы подземных газовых дорог, которые ныне растут год от года.

Помню плакаты в цехах — «Даешь трубы!» Помню огромную картину и на ней толстую, извилистую линию длиной в 1300 километров. Словно бы новым голубым меридианом она рассекала Европейскую часть СССР.

«Сварщики! — гласило обращение. — Есть правительственное задание дать не 80, а 90 километров труб в этом месяце, чтобы к холодам закончить трубопровод».

А новый директор как раз в этом месяце начал внедрять новшество — автоматическую флюсовую аппаратуру, и целая линия станов замирает на пять дней!

Вот так! Не побоялся — остановил. Для новой техники.

Читаю запись:

«В старом, хронически отстающем мартеновском цехе на ремонт поставил две печи. Старый директор долго не разрешал делать здесь никаких ремонтов, с тем чтобы «показать свою работу» и вытягивать план любой ценой. Новый шел на временные потери в надежде с лихвой наверстать упущенное».

Что это? Пока лишь отдельные, хотя и любопытные штрихи к портрету, еще скудноватый материал для обобщений. Еще неизвестно, куда все может повернуться? И не выродится ли линия четвертого директора в элементарный производственный авантюризм или в жадненькое делячество хозяйственника, которые все гребет под себя, у которого государственный горизонт конусом сошелся только на его заводе?

Бывает и так. Ведь каждый поступок окрашивается в конце концов замыслом, который в нем заложен. И недаром говорят, что иные наши недостатки — суть продолжение наших достоинств.

* * *

Не написанное еще никем и негласное, но все же сущее в ту пору и реальное, кем-то впервые сгоряча сформулированное, кем-то с охотой поддержанное — «Дело об авантюризме Осадчего» начало созревать в первый же год пребывания нового директора на заводе.

«Дело» это, хотя и старое, и есть пословица о том, что, кто старое помянет, тому!.. Но правду все же сказать надо, хотя бы потому, что история эта глубоко поучительна, и потому, что сам Осадчий не забывает о ней. И, наверно, никогда не сможет забыть.

Трубоэлектросварочный готовился к пуску как раз в те дни, когда новый директор впервые открыл двери своего нового кабинета.

Приемная Осадчего ныне на третьем этаже массивного здания заводоуправления. Чтобы попасть в нее, следует пройти тихим коридором, минуя комнаты референтов слева и справа, затем большую — секретаря, а из нее уже в кабинет ведет двойная, обитая кожей дверь.

За дверью — просторное, продолговатое помещение с белыми занавесками на окнах, шкафами из красного дерева, с красивой дорогой медной люстрой над традиционным столом для заседаний, который примыкает к рабочему, образуя большую букву «Т». Рядом — маленький столик для селектора и трех телефонов, один из них «вертушка». Прямая связь с руководящими учреждениями области и республики.

Кабинет прежде всего внушителен. Он уютен. Пожалуй, еще и величествен. Он отражает лицо завода, а о том, чтобы это значение эмоционально ощущалось всяким, кто сюда войдет, позаботился бывший директор.

Осадчий ничего здесь не менял, кабинет был удобен для работы, хотя и хранил некий отпечаток личности человека, которого здесь нет.

Зато все другое оставленное Осадчему наследство подверглось его критическому пересмотру. И прежде всего новый цех, который он приехал принимать, и, приняв, стал директором завода.

Осадчий предложил расширить цех вдвойне.

Как?!

Трубоэлектросварочный только-только пустили после многонедельных мук настройки и отладки. Новенький, чистенький, красивый — он радовал глаз, вселял гордость в души строителей, проектировщиков. Еще впереди было много работы, чтобы заставить цех набрать нужные темпы, подняться до проектной мощности.

Можно ли не понять тех, кому причиняла боль уже сама мысль о том, что новенький цех надо ломать, реконструировать и, не воспользовавшись вдоволь сладкими плодами победы, вновь окунуться в бетонную пыль, железный скрежет и сумятицу всяких строительных и переделочных работ?

— Страшно подумать, что цех, если принять идею директора, надо будет остановить минимум на год! — заклинали противники реконструкции.

Они были против: и главный инженер, и его заместитель, и бывший заводской работник — проектировщик цеха, а к тому времени уже крупный начальник в Гипромезе. И Осадчий вдруг ощутил упругую волну сопротивления многих людей, тех, кто должен был ему помогать во всех заводских делах, во всех начинаниях.

— Цех мы не будем останавливать вовсе, новую линию можно поставить на месте склада, который сейчас фактически пустует, — говорил он.

Однако это не разрешило споры.

Случается порой такая психологическая коллизия, которая как туман над полем, — знаешь, что вот он пройдет, рассеется, но пока висит в воздухе мутной пеленой и застилает глаза.

Что бы ни говорил Осадчий, а все же фактом было то, что он новый человек на заводе, а те, кто ему возражали, начинали здесь с «нуля», с зимы сорок второго. Он приехал лишь принимать трубоэлектросварочный, а они его выстрадали и построили. Ни разу не брошенный ему прямо в лицо, но разве от этого менее ощутимый, прячась за каждой репликой, все время растворялся в спорах горький упрек:

«Еще бы! Тому, кто не строил, легко крушить, тому не дороги наши успехи! Известно, что новая метла чисто метет!..»

Осадчий мысленно отметал эти подспудные, втайне подразумевавшиеся упреки, сметал их с души, как мусор, который может сбить с толку, увести от главного, решенного.

Можно иной раз произносить одни и те же слова и даже лозунги, но вкладывать в них противоположный смысл.

Осадчий говорил: «Это движение вперед».

— Это гигантомания, — говорили его противники. — И лучше три средних завода, чем один гигант. Экономичнее. И легче будет с транспортом.

— Большие и даже огромные трубы вскоре потребуются стране, к этому надо готовиться, — настаивал Осадчий.

— Но начинать-то надо не с нашего цеха, это проблема иного масштаба. А для завода это прожектерство, попахивающее аферой, — возражали противники.

Как это ни странно, но когда впервые вошло в заводской обиход слово, вернее, цифра «1020», обозначавшая калибр трубы, ей сопутствовал подозрительный шумок — «афера»!

Спор о трубоэлектросварочном цехе был действительно лишь частью большой, сложной проблемы, выдвигаемой жизнью.

Прошли годы. Но даже и сейчас, вспоминая все эти стычки, споры, дискуссии, сам Осадчий, а так думаю, вряд ли мог бы упрекнуть своих оппонентов в полной слабости аргументировки, в беспомощности их контрдоводов. Более того, они выглядели логичными, порою основательными.

— В стране нет пока такого стального листа, из которого можно делать очень большие трубы, — говорили оппоненты директора.

И это было так.

— Нет и соответствующих станов.

И это было верно.

— Сначала лист, а потом станы и трубы.

Куда как логично!

Казалось бы, это были предупреждения людей разумных, осторожных, мыслящих хрестоматийно правильно. А Осадчий говорил:

— Сначала станы, а потом лист! Он появится. Будет нужен, значит, появится. Жизнь потребует, и промышленность ответит: «Есть!»

Был ли во всем этом риск забежать вперед, построить новые линии и оставить их без листа, необходимого металла? Был. Но известная доля смелого риска и афера — это не одно и то же. Далеко не одно и то же.

Разве жизнь сразу выдает нам абсолютно верные решения, не влекущие за собой каких-либо отрицательных факторов? Существует в конце концов диалектика, о которой так много говорят в высшей школе, но иные напрочь выкидывают ее из головы, едва переступив за порог института, завода. Диалектика, а в ней закон единства противоположностей.

Осадчий часто ездил в Москву. Решать вопрос в принципе. Всякий раз обходил немало организаций — директивных, и плановых, и конструкторских.

Украинские ученые предложили новую идею: формовать большую трубу не из цельного, как раньше, листа, более чем трехметровой ширины, такими тогда страна не располагала, а сваривать из двух полуцилиндров, раздельно сформованных на прессе.

Это была новация мирового масштаба. Нигде никто так не варил большие трубы. Получится ли? Выдержат ли швы огромное давление? Все это надо было проверить, испытать.

И вновь возникли горячие споры. Выйдет — не выйдет?! Был грех — даже Осадчий поколебался. Но потом решился поддержать новый, смелый метод.

Однако новое, как известно, надо пробивать. Странноватый это термин, но емкий, ходовой и ко многому приложимый.

Первоначально родившийся, видимо, из лексикона горнопроходчиков, он потому и прижился, что довольно точно определяет характер творческих усилий, и нравственных, и физических.

В один из очередных приездов Осадчего в Москве шел дождь. Когда «ИЛ-18» сел на бетонку и с последним сердитым чиханием заглохли моторы, вдруг стало слышно, как звонко, словно дробью по стеклу, барабанит ливень по дюралевой обшивке.

«Прилетать в дождь — хорошая примета», — подумал Осадчий.

Натянув дождевики еще в креслах, пассажиры суетливо потянулись к трапу, как будто окутанное дождевой сеткой смугло-льдистое здание аэровокзала могло, подобно автобусу, уехать в бор, окаймляющий аэродром.

На площади перед аэродромом Осадчий поманил пальцем такси, кратко бросил: «Площадь Ногина».

Вот и знакомый поворот на главное шоссе, и транспарант, выглядывающий из леса:

«Счастливого полета!»

«Надо бы написать еще: «После счастливого завершения дела», — подумал Осадчий.

Машина шла по слегка всхолмленной дороге со скользким асфальтом и роняющими слезы елками на обочине. А впереди в дождливом тумане, как дальние айсберги, — первые белые квадраты и башни новых зданий… Москва.

Через час Осадчий уже поднимался в лифте и шагал по гулким, темноватым коридорам старого, большого дома, давнего штаба тяжелой индустрии, еще со времен Серго Орджоникидзе, дома, который всегда в общем-то оставался этим штабом, как бы ни менялись вывески у парадного подъезда: то наркомат, то министерство, то комитет, то снова Министерство черной металлургии.

Сейчас в этом доме происходила очередная перестройка, во всяком случае внешняя — менялась мебель в кабинетах, с дверей снимались старые таблички и укреплялись новые, слышался стук топоров, где-то рубили перегородку, расширяя кабинет. И в коридоре пахло стружкой, масляной краской, влажным цементом, как на новостройке.

Запахи эти живо напомнили Осадчему трубоэлектросварочный цех, перестройку которого он уже мысленно представлял себе во всех ее последовательных этапах.

В комитете не говорили окончательно ни да, ни нет. Тянули, взвешивая доводы «за» и доводы «против». Есть у нас такие работники, люди неплохие и знающие, но для которых самое мучительное — это принимать решения. Всегда удобно, если ответственное решение примет кто-либо другой. И будет за него отвечать. И потом эта привычка к многоступенчатым согласованиям. Конечно, согласования нужны. Но в том-то и дело, что порой дьявольски трудно найти человека, с кем можно согласовать решение. Да, именно так.

Осадчий пробыл в комитете несколько часов. Положение с реконструкцией не прояснялось. И Осадчий чувствовал, что вызревает все определеннее, все более властно стучится в сердце, в сознание ранимость сделать еще один, самый важный и ответственный шаг. Вернее, несколько десятков шагов от площади Ногина к Старой площади.

И чтобы обдумать все окончательно, Осадчий решил погулять немного по городу.

Когда приезжий выходит на шумный асфальтовый пятачок площади Ногина, куда он свернет отсюда? Направо, на Солянку? Вряд ли! Можно подняться к Старой площади и бывшей Маросейке, а сейчас улице Богдана Хмельницкого. Осадчий хотя и не москвич, но названия московских улиц с запахом старины знал и, привыкнув к ним, даже любил.

Эта дорога по красивому бульвару, правда, крутоватая, слева здание ЦК КПСС, в конце бульвара памятник гренадерам, павшим под Плевной.

Но скорее всего приезжий пойдет налево, что и сделал Осадчий, по Варварке, ныне улице Разина, здесь еще продолжается склон покатого Кремлевского холма и видна темно-серая, как срез на свинце, вода Москвы-реки, и Зарядье, и Замоскворечье. Вместе с тем каждый шаг приближает к знаменитому спуску от Красной площади к Кремлевской и Москворецкой набережным.

О многом здесь думалось, многое вспоминалось.

Как-то зимой, в военный год, вызвали Осадчего из Первоуральска в Москву получать орден Ленина в том самом большом здании, чей зеленый купол и всегда трепещущее на ветру знамя хорошо видны с площади.

Пропуска тогда выдавали в красной пристройке у Спасских ворот.

Солдаты и офицеры в хорошо пригнанных шинелях с темными меховыми воротниками долго и тщательно сверяли карточку Осадчего на пропуске с похудевшим, скуластым ликом оригинала.

Осадчий помнил, что он нервничал, ожидая вызова, а между тем, что же могло случиться? Указ-то ведь уже был опубликован. И все же он волновался и успокоился лишь, когда Шверник мягко пожал ему ладонь, негромко и как бы доверительно, как бы ему одному, слегка наклонясь к Осадчему, пожелал успехов в работе и здоровья.

И хотя Шверник примерно то же самое говорил каждому, Осадчий чувствовал себя растроганным именно тем, что эти слова прозвучали для него с какой-то особой интонацией.

Так казалось ему, наверно, казалось всем. Чтобы понять это, надо было пережить военное время, нести его бремя, не отделяя себя от народа, от его труда и подвига.

А уж во время войны каждый квант добра, отзывчивости нес в себе удвоенный, утроенный заряд энергии, аккумулировавшийся в сердце.

В день награждения Осадчий вместе с другими снялся рядом со Шверником в Андреевском зале.

Они сидели рядом: группа металлургов и двое летчиков — Герои, и группа партизан со своими партизанскими медалями, и женщины из текстильной промышленности, молодые и старые ткачихи, все немного глуховатые от грохочущего шума веретен, в скромных кофточках, ситцевых платьях той суровой поры.

Сейчас Осадчий подумал о том, что та военная, вспомнившаяся ему на Красной площади борьба за трубы ныне, в иных условиях и формах, все же осталась трудной борьбою в пути к новым рубежам и свершениям.

Когда человек проживет на свете лет шестьдесят, он вместе со всеми неприятностями старости приобретает в дар и нечто хорошее — двойное зрение, когда настоящее легко опрокидывается в прошлое, а прошлое высвечивается резким светом настоящего.

Только вот о далеком будущем старики думают меньше, чем молодые, во всяком случае не примеривают к нему свою личную судьбу, а скорее — судьбу своего народа, человечества. Тут уж вступает в силу иной масштаб времени. Иные планетарные, теперь уже и космические шаги истории.

С Красной площади Осадчий вернулся на площадь Ногина и теперь поднялся вверх по бульвару к зданию ЦК КПСС.

* * *

В Центральном Комитете Осадчий, доказывая свою правоту, спорил, убеждал. Его противники также выступали со своими доводами. Дважды к этому вопросу возвращалось Оргбюро ЦК. И решение о строительстве стана «1020» состоялось.

Решение это входило составной частью в научное предвидение громадного разворота нефтяной и газовой промышленности, а следовательно, и строительства газопроводов в стране.

Формула Осадчего: «Не ждать. Сначала станы, а потом и лист», к удивлению многих противников реконструкции, оказалась правильной и даже провидческой, когда металлургия подтянулась и стальной лист нашелся, а в Средней Азии и на Кавказе, затем и в Восточной Сибири геологи открыли грандиозные месторождения природного газа и нефти. От них пролегли трансевропейские, евроазиатские тысячекилометровые газо- и нефтепроводы. Вот тут-то и понадобились большие трубы — метрового диаметра.

— Тогда или чуть позже все увидели, что нельзя в планирующем органе держать человека, который не видит будущего, — сказал мне Осадчий.

Он имел в виду автора первого проекта трубоэлектросварочного, того самого, кто в Госплане более всех возражал против реконструкции и был вскоре перемещен на другую работу. Он невольно пострадал, недооценив свое же детище, не увидев новой, открывшейся перспективы.

На первый взгляд это странно, но если вдуматься — закономерно и диалектично. Остановившийся — отстает, когда жизнь так стремительно идет вперед.

Мне же кажется, что и сам Осадчий всем своим темпераментом помог укорениться такому мнению. И твердостью человека, обычно избегающего полумер: взыскать — так взыскать, наградить — так наградить! Но конечно, главное — убедительностью самой победы — созданием в рекордные сроки огромного стана.

* * *

Трубоэлектросварочный цех за двенадцать лет увидел четырех руководителей. Должно быть, повесть о четырех начальниках, сменивших один другого, могла быть сама по себе интересна и поучительна.

Я видел и знал всех четырех. Но более всех Игоря Михайловича Усачева — того, кто и сам больше других сделал для цеха и завода и имя которого долго здесь не забудут.

Был когда-то рыжеватый, крутолобый парень вратарем в юношеской футбольной команде завода. В той же команде играл правым крайним Коля Падалко, рядом с ним Валентин Крючков — оба рабочие. Вратарь — Игорь Усачев тоже слесарил в гараже, потом ушел учиться в техникум, практику проходил на заводе, где у него полно родни. Закончил институт — и снова Трубный. Мастер, начальник смены, замначальника цеха — проходил обычную здесь для молодого специалиста лесенку восхождения, по которой не все идут ровно, один споткнется и застрянет на какой-либо ступеньке, другой и вовсе сорвется. Игорь Усачев довольно быстро стал начальником огромного цеха.

Я помню нашу первую встречу. По пролету быстро шагал человек с приятным, чуть-чуть курносым лицом, с тем веселым взглядом, который выражает общительность как черту характера и еще как полноту внутренней энергии, ищущей выхода. Он разговаривал со мной и как-то успевал боковым зрением видеть все, что делалось на линии.

Вот заметил какой-то непорядок на стане, когда штанга сварочной аппаратуры, выставив вперед, словно щупальца, три кончика толстой электродной проволоки, приблизилась к переднему краю трубы. Вспыхнула электрическая дуга. Ее голубоватый язычок был виден лишь одно мгновение, ибо тут же погас под порошком флюса. А через минуту труба поглотила и весь флюсовый аппарат.

Когда бункер, похожий на тендер крохотного паровозика, выползающего из длинного тоннеля, показался в заднем конце трубы, Усачев вместе с Падалко и Крючковым нагнулись над ним с ключами и молотком в руках.

Об Усачеве уже тогда говорили — хороший механик.

Любопытное дело, я заметил на Трубном, да и на других заводах, — всякий начальник, как правило, имеет еще и второе, чисто профессиональное лицо: то он хороший механик, то электрик, то сварщик. Руководитель, так сказать, вообще, без крепкой специальности, хотя бы в прошлом, — ныне не в большой чести.

Игорь Усачев прошел все ступеньки к этой своей профессиональной гордости, не перепрыгивая через одну или две. И хотя шел быстро, но все же основательно набирал на каждой ступеньке опыт, мастерство. И вместе с тем он всегда мне казался очень молодым — и в первую встречу, и в последующие, и через десять лет.

Моложавость его лица, должно быть, своего рода зеркало молодости души и энергии, которая не иссякает, и увлеченности, без которой трудно много лет работать на заводе.

Вот, видно, в силу этих качеств, а не только по должности Усачев в шестьдесят третьем стал одним из руководителей специально созданного на заводе штаба на строительстве стана «1020».

Представьте себе громадное трехпролетное здание, пристраиваемое к основной, таких же размеров «коробке». Здесь одних металлоконструкций четыре тысячи тонн.

Осадчий обещал правительству не останавливать действующие линии. Но как быть, например, со складом готовой продукции, куда идет поток труб и без которого цех не может жить ни минуты?

Усачев и строители находят выход. Ломая обычный порядок, архиспешно сооружают сначала один пролет, куда переносят склад, а затем уже другие пролеты.

Но главное, конечно, — темпы! И согласованность строительства и монтажа. И механизация. И сборный железобетон.

Штаб объявляет соревнование комплексных бригад за право поездки с первым эшелоном труб на трассу газопровода Бухара — Урал.

Многотиражка завода «Трубопрокатчик» день за днем печатала героическую хронику строительных буден:

2 февраля.

«На строительство стана пришли комсомольцы Челябинска. Молодежь Лакокрасочного, Часового заводов, Хлебокомбината, педагогического училища. Ребята долбили грунт, убирали опалубку. Принесли плакат: «Пусть страна быстрее получит трубы большого диаметра».

16 февраля.

«До пуска стана осталось чуть больше месяца. Строители и монтажники это прекрасно понимают. Бригада Н. Д. Волкова выполнила трехсуточное задание за шестнадцать часов. Бригады Г. Т. Князева и В. П. Сериченко сэкономили двадцать дней на монтаже пресс-расширителя».

27 февраля.

«Много хлопот доставляет сборочное устройство, которое складывает два полуцилиндра будущей трубы. В ударной работе здесь отличились сварщики: В. Ф. Галанцев, В. И. Фролов, Н. В. Игнатов, В. И. Крючков, А. П. Шаповалов».

2 марта.

«За небывало короткие сроки смонтирован участок формовки трубы. Здесь отличился Б. Теляшов».

13 марта.

«Битва за большую уральскую трубу продолжается. Главная задача сейчас — пустить станы внутренней сварки».

30 марта.

«Из заводской оранжереи Игорю Михайловичу Усачеву принесли большой букет живых весенних цветов, правда, обернутых в плотную бумагу, потому что на улице сильнейший мороз. Усачев торжественно вручил букет Виктору Галанцеву, рабочему, который сварил первые швы на первых трубах…»

К сожалению, меня не было в Челябинске на пуске стана. Я не видел в эти торжественные часы Усачева, Колю Падалко, его друга Валентина Крючкова, стоящего у сварочного пульта. Но рядом с ними там находился Геннадий Королев, молодой рабочий и начинающий рабкор.

Все эти дни Геннадий Королев вел записи. Затем он опубликовал их в своей многотиражке — искренний, взволнованный репортаж с рабочего места сварщика:

«…Идет последний лист диаметром 529 мм. Цех работает без остановки. И вот два часа мы занимались регулировкой роликов и кулис. Наконец-то стальной лист уже не лист, а «полукорыто», как мы здесь его называем. Заготовка устремилась к прессу окончательной формовки. И в ту же секунду со стуком уперлась кромкой в пуансон.

Сотни глаз следят за каждым движением заготовки. Все невольно ищут глазами начальника участка формовки Бориса Приходько.

— Пошел, пошел! — кричит Приходько.

Заготовка входит в пресс окончательной формовки. Приходько машет рукой машинисту — и пресс опускается. Наступает, пожалуй, самая торжественная минута! Правильный полуцилиндр не спеша, будто с достоинством, выплывает из стана и замирает.

Приходько хватает мел и крупно, прямо на трубе пишет: «1020».

Я вижу Игоря Михайловича Усачева. Лицо у него озабоченное. Усталые глаза говорят, что сегодня ночь была неспокойной. Он не сомкнул глаз.

— Ну, как дела? — спрашивает он у старшего мастера сварки Виктора Ермолаева.

— Все в порядке, сейчас зажжем дугу и начнем варить, — отвечает тот.

И вот вспыхивает пламя дуги.

— Дуга! Есть дуга! — кричит Ермолаев электрикам. — Только убавьте напряжение.

И заструилась с концов электродов тонкая, ослепительная нить.

Хочется кричать — ура! Да здравствует первая труба! Вот она, долгожданная!

Закончив шов, Алексей Красильников поднимает голову.

Кто-то уже выводит мелом на трубе огромными буквами: «Труба тебе, Аденауэр!»

За воротами цеха светает. Холод к рассвету еще больше усилился. Вот оно какое крепкое, ядреное, жгуче-морозное утро большой уральской трубы…»

* * *

Окончательное завершение двух очередей нового стана праздновалось в апреле. На завод пришло поздравление ЦК КПСС и Совета Министров. Поздравления ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

20 апреля, поздно вечером, прямо на квартиру к Осадчему позвонили из Софии. Там готовился очередной номер «Отечествен фронт», и корреспондент задал Якову Павловичу несколько вопросов:

— Мы видели снимок трубы, на которой написано: «Труба тебе, Аденауэр!» Как появилось такое «приветствие» самонадеянному канцлеру?

Осадчий вспомнил:

— Это написали рабочие. Когда первая труба появилась на рольганге. Один из тех, кто был поближе, и написал этот ответ советских рабочих господину Аденауэру.

— Яков Павлович! — спросил корреспондент. — Наши читатели хотят узнать, какие успехи в производстве труб большого диаметра?

— Успехи такие, — сказал Осадчий. — По нашим советским нормам стан «1020» должен строиться два года. А мы сделали за десять месяцев. Мы обещали правительству пустить стан к первому апреля и пустили досрочно.

— Куда предназначаются ваши трубы?

— Через два-три дня первые эшелоны будут отправлены на магистрали Бухара — Урал и «Дружба». Мы поставляем трубы и социалистическим странам.

Если бы корреспондент из Софии позвонил еще раз, несколькими месяцами позже, Яков Павлович мог бы сказать ему, что та самая газовая река с востока и Средней Азии, для которой завод эшелон за эшелоном поставлял новые трубы, пришла и в Челябинск, пришла и на завод, и здесь был торжественно зажжен газовый факел мира.

* * *

Пожалуй, на этом можно было поставить точку. Если бы эта примечательная история наших дней не вызвала громкого отзвука в той стране, чьи недальновидные руководители бросили первыми вызов челябинским трубникам.

В конце 1964 года в ФРГ вышла книга — репортаж о путешествии по нашей стране группы западногерманских журналистов. Они побывали в Средней Азии, в Сибири, приехали на Урал.

«Там, где Москва, — далекий запад» — называется книга.

«Ехал я осматривать «поле боя», — написал автор Георг Поликайт, — то самое «поле боя», на котором летом 1963 года Федеративная Республика потерпела поражение. Правда, речь идет не о военной битве. Это было сражение в рамках так называемой холодной войны, в которой наша страна вновь «вынуждена» была участвовать после капитуляции 1945 года».

Осадчий на заводе любезно встретил гостей, сам прошелся с ними по цехам.

В достаточной мере объективный, написанный с открытым сердцем репортаж Поликайта любопытен не только непосредственностью лестных для нас признаний. Журналисты ставили важные вопросы, директор Трубного серьезно им отвечал.

Он сказал, между прочим, что наши большие трубы ни в чем не уступают трубам из ФРГ, и то, что у них два сварных шва, не отражается на их качестве. Любой специалист знает, что труба почти никогда не лопается по сварному шву.

В ответ на вопрос журналистов Осадчий заметил, что для газопровода Бухара — Урал требовались трубы, выдерживающие давление в 70 атмосфер, а заводские прошли проверку под давлением в 110 атмосфер и выдержали.

— Аденауэр может получить назад те трубы, которые он поставлял нам до объявления эмбарго, — сказал тогда журналистам Осадчий. — Дело в том, что собственное производство нам обходится дешевле. За одну тонну труб большого диаметра мы платили ФРГ двести пятьдесят золотых рублей.

И почти утешающим тоном, как заметил Поликайт, Осадчий добавил, что и в случае отмены эмбарго западногерманские трубы нам пока не нужны… Не знаю, может быть, они понадобятся когда-нибудь позже, для других целей…

Сам же Яков Павлович в своей рецензии на эту книгу, которую он вскоре опубликовал в газете, дружески пожурив Поликайта за некоторые фактические ошибки и неточности репортажа, отметил его общий дружеский и честный тон.

«Прочтя книгу «Там, где Москва, — далекий запад», многие читатели из ФРГ, — написал Осадчий, — глубоко задумаются над тем, почему западногерманские реваншисты и их заокеанские подстрекатели потерпели очередное поражение, на сей раз на «трубном фронте». Экономические и прочие диверсии против могучего социалистического государства обречены на провал».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК