Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину

Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину

Тема «Пушкин и футуризм» — одна из главных тем истории русской культуры XX века — еще ждет своих исследователей, хотя и имеет свою литературу[44]. Мы ограничим свою задачу. Будем касаться этой темы главным образом через призму «памятника». Памятника Пушкину.

Канонизация Пушкина в виде памятника создавала возможность противопоставить друг другу памятник Пушкину и собственно поэта Пушкина. Это началось еще при символистах. Андрей Белый вспоминал потом о стремлении своего поколения «отмыть» Пушкина «от штампов конца столетия», снять «к Пушкину приставшую пыль», утверждая, что «Брюсов-то со всеми своими странностями ближе к Пушкину, чем культ бюста Пушкина»[45]. Понятие «бюст» здесь почти тождественно понятию «памятник».

Еще решительней стремились развенчать памятник футуристы: «Мне нравится беременный мужчина / как он хорош у памятника Пушкину…». (В другой редакции этого стихотворения Бурлюка: «Лишь он хорош у памятника Пушкина»[46].)

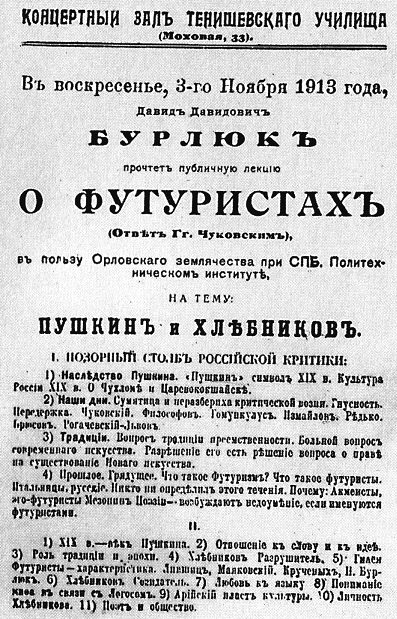

Тему Пушкина Д. Бурлюк громко заявил в своей публичной лекции «Пушкин и Хлебников», прочитанной им 3 ноября 1913 года в Петербурге в Концертном зале Тенишевского училища. Текст лекции не сохранился, и о нем можно судить только по афише и газетным откликам.

Еще накануне 3 ноября лекция стала предметом для обсуждения. Так, «Биржевые ведомости» предостерегали читателей: «Неужели пойдут?» И далее в форме заклинания: «Будем верить, что такт и уважение к Пушкину удержат публику от посещения этой кощунственной лекции. Есть же у нас хоть что-нибудь святое»[47].

Примерно в тех же тонах были выдержаны непосредственные отклики на лекцию. Едва ли не все петербургские газеты поместили на следующий день после выступления Бурлюка сенсационные заметки. Характерны их заголовки: «Пушкин и… Хлебников» («Новое время»[48]), «Пушкин и… футуристы» («Петербургский листок»[49]), разделяющие тремя точками эти имена и тем самым как бы исправляющие кощунственную некорректность самой темы. Только более культурная газета «Речь» обошлась без этого многозначительного разделительного знака, но в самом тексте статьи поднялась до высокой ноты, до пафоса пушкинского Сальери, перефразируя его знаменитый монолог: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля».

«Мне не смешно, — писал критик „Речи“, укрывшийся под инициалами Л. В., — когда маляр негодный сопоставляет солнце русской литературы и московского маньяка» (маньяк здесь, конечно, Хлебников). В той же заметке автор язвительно сообщает: «Пушкин — если только я правильно расслышал выражение г. Бурлюка — это „мозоль русской жизни“»[50]. Про «мозоль» писали и другие газеты. И «Петербургский листок», и газета «День». Особенно резвилось по поводу лекции Бурлюка «Новое время». Но что газеты. Журнал «Аполлон» в своей художественной летописи устами небезызвестного теоретика стиха Валериана Чудовского строго заклинал: «Какова бы ни была цель „исканий“ у поэтов-футуристов — допущенное некоторыми из них постыдное и гнусное кощунство над священной памятью Пушкина мы клеймим глубочайшим нашим презрением»[51].

На этом фоне еще интереснее другие, противоположные высказывания, пусть и не предназначенные для публики: «А вообще о футуристах и о том, как они судили о Пушкине, не судите по газетам, и особенно по „Новому времени“. Вы не можете себе представить, до чего газеты все искажают. При свидании расскажу. А вообще футуристы явление очень уродливое, но сложное. И потому судить о них приходится не по-газетному»[52]. Это из письма матери Александра Блока А. А. Кублицкой-Пиотух, написанного через десять дней после лекции Бурлюка, письма из дома Блока. Да и слова самого поэта в его записных книжках тоже можно считать откликом на ту же лекцию: «А что если так: Пушкина научили любить опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а… футуристы. Они его бранят по-новому, а он становится ближе по-новому»[53].

Та же газетная шумиха, хотя и в меньшем масштабе, поднялась в Москве и после того, как 11 ноября того же 1913 года Бурлюк повторил свою лекцию в Москве, где среди его слушателей оказался и молодой Р. Якобсон. «Когда Бурлюк объявил доклад — это были расклеены афиши на Политехническом музее и вокруг — доклад „Пушкин и Хлебников“, у меня тогда был жестокий спор с моим отцом, который говорил: „Какое безобразие!“, а я говорил: „Совершенно не безобразие“»[54]. Спор вокруг Пушкина перерастал в извечный спор «отцов и детей».

Афиша лекции Д. Бурлюка «Пушкин и Хлебников».

Санкт-Петербург, Тенишевское училище, 3 ноября 1913 г.

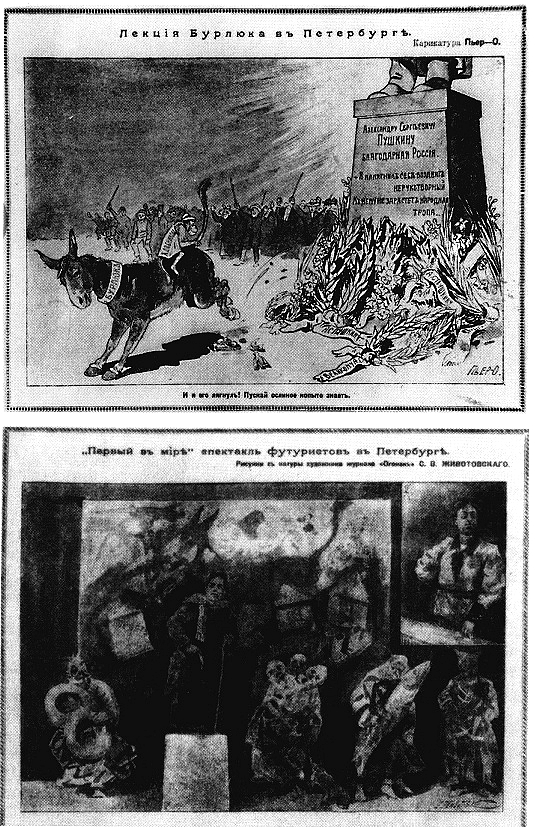

Лекция Бурлюка в Петербурге.

Карикатура Пьера-О (С. В. Животовского) (Огонек. 1913. № 45).

«Первый в мире» спектакль футуристов в Петербурге.

Рисунок с натуры С. В. Животовского (Огонек. 1913. № 50).

Не станем здесь пересказывать содержание газетных заметок. Для нашего сюжета важнее другое. Тот факт, что на волне этой шумихи возникает тема памятника Пушкину. Ожившего памятника.

Он фигурирует в сатирическом стихотворении «Бурлюки», принадлежавшем неизвестному нам поэту, печатавшемуся под псевдонимом «Хафиз» и постоянно сотрудничавшему в те годы в московской газете «Раннее утро», где этот текст и был напечатан. Критическая статья здесь разыграна как пьеса, где участвуют три персонажа: Пушкин, Гоголь и Бурлюк. Заметим, не просто Пушкин, а, как указано в ремарках, Пушкин «с пьедестала», не просто Гоголь, а Гоголь «с Пречистенского бульвара», то есть с памятника, который был установлен всего за четыре года до публикации «Бурлюков», в 1909 году.

Вот начало этой «пьесы», кажется, не вошедшей до сих пор в пушкиниану:

Пушкин (с пьедестала). Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

Гоголь (с Пречистенского бульвара). Любезный Пушкин, брось! Теперь не в моде ты…

А кончается она обращением Пушкина к Гоголю:

Пойдем и, встав на пьедесталы,

Дадим дорогу Бурлюку!..[55]

А вот другой факт того же порядка, но уже с переводом полемики на язык графики. После петербургской лекции Бурлюка в журнале «Огонек» (№ 45) появляется карикатура, подписанная «Пьер — О.» (псевдоним известного карикатуриста С. Животовского), карикатура, на которой присутствует памятник Пушкину в окружении толпы людей с палками — «пушкинианцев», по выражению футуристов, — изгоняющих осла, в виде которого изображен Бурлюк и на спине которого сидит обезьянка с надписью «Хлебников». Характерно, что самого памятника по существу на карикатуре нет, нарисован лишь пьедестал, воспроизведен лишь текст надписи. Памятник фигурирует здесь как скульптурная цитата.

Так уже не только имя Пушкина, а памятник Пушкину становится предметом критики футуристов и одновременно охранной грамотой ревнителей строгой памяти поэта. Памятник становится литературным фактом.

Подпись под карикатурой гласит: «И я его лягнул! Пускай ослиное копыто знает». Присутствие «осла» на карикатуре имело и другой смысл, оно содержало явный намек на общество художников «Ослиный хвост» (Ларионов, Гончарова, Малевич, Татлин, Шагали др.), взявшее себе имя в честь нашумевшей мистификации в парижском Салоне Независимых 1910 года, где был выставлен холст, написанный хвостом осла. Осел становится эмблематическим знаком футуристов. Он будет фигурировать и в тексте под «рисунком с натуры» того же Животовского, помещенном в «Огоньке» (№ 50) в связи с постановкой трагедии «Владимир Маяковский» (декабрь все того же 1913 года). Только в роли осла теперь будет выступать не Бурлюк, а Маяковский и в роли «оскорбленного» — не памятник Пушкину, а бюст Комиссаржевской, в помещении театра которой («Луна-парк») происходил «первый в мире» спектакль футуристов. И, что для нас существенней, здесь тоже будет фигурировать памятник, точнее его пьедестал. Автор, он же герой трагедии, оказывается живым памятником. И этот факт был замечен современниками. Один из них, актер А. Мгебров, присутствовавший на спектакле в «Луна-парке», вспоминал: «Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в своем собственном костюме. Он был как бы над толпою, над городом: ведь он — сын города, и город воздвиг ему памятник. За что? Хотя бы за то, что он поэт. „Издевайтесь надо мною! — словно говорил Маяковский. — Я стою, как памятник, среди вас“. <…> Всего этого, разумеется, не говорил Маяковский, но мне казалось, что он говорил так»[56].

Все эти примеры из литературы и графики второго и третьего сорта ставили памятник в реальное пространство, снимая с него классическую тогу.

II

В собственно футуристических текстах можно вычитать не только парафразы из Пушкина, но и полупародийные стихи на пушкинские скульптурные темы, прежде всего на «Медный всадник». Это и «Последняя петербургская сказка» В. Маяковского, и поэма В. Хлебникова «Памятник», хотя она и посвящена памятнику Александру Шработы П. Трубецкого. Вопреки своим постулатам, поэты-футуристы, продолжая собственно пушкинскую, а затем и символистскую традицию, по-своему утверждали концепцию «ожившей статуи» (определение Р. Якобсона). И одновременно скульптурное обличье поэта позволяло им переводить стрелы своей полемики на нерукотворный образ в буквальном смысле этого слова. Заключая свою статью «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» примерами из того же Хлебникова и того же Маяковского, Р. Якобсон приводит эпиграмму Маяковского на В. Брюсова в связи с его работой над «Египетскими ночами»: «Что / против — Пушкина иметь? / Его кулак / навек закован / В спокойную к обиде медь». Здесь образ Пушкина отождествлен с памятником Петру.

Собственно скульптура интересовала футуристов не со стороны искусства ваяния, а как — о чем мы уже говорили — скульптурная цитата, материальный символ канона, статуарный двойник, «знак знака» (по Р. Якобсону). Поэтому они не могли пройти мимо московского памятника поэту работы А. Опекушина, который до сих пор остается главным пушкинским памятником, к тому же имеющим особый характер.

Особенность опекушинского памятника заключалась еще и в том, что в сознании современников (да и не только современников) он был как бы авторизован самим поэтом. Такой мемориальный характер ему придавали высеченные на памятнике стихи: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Надпись, как мы не раз говорили, воспринимали буквально.

В. С. Барт. Рисунок к стихотворению А. С. Пушкина «Вишня».

(Выставка «Ослиный хвост», Москва, 1913).

«Пушкин по-футуристически».

Рисунок Ф. И. Шаляпина. 1922.

Уже не Пушкин, а «Памятник-Пушкина», в одно слово, как у Марины Цветаевой, становился литературным образом, который органически врос в жизнь Москвы, стал своего рода восклицательным знаком в тексте города. Много позднее В. Фаворский объяснял этот факт следующим образом: «Памятник не только выражает определенную идею, дает характеристику своего героя, но и образует вместе с ним некое „силовое поле“ вокруг себя. Это ведь не только скульптура, но произведение, ритмически влияющее иногда на очень большое пространство… Не все памятники обладают этим удивительным свойством»[57]. Фаворский считал, что такое «силовое поле» есть у памятника Пушкина в Москве.

В создании этого поля немалую роль играла та историко-литературная аура, которая создалась вокруг памятника. Тверской бульвар и для футуристов был территорией литературной. Достаточно вспомнить, что манифест «Пощечина общественному вкусу» сочинялся в общежитии «Романовка», которое находилось у Никитских ворот. И, как знать, не имел ли в виду футуристический постулат «сбросить Пушкина с парохода современности» памятник, мимо которого футуристы ежедневно проходили. Вспомним также, что греческое кафе, где Маяковский впервые встретился с Пастернаком, было расположено тоже на Тверском бульваре, недалеко от памятника.

III

Если распространить на поэзию футуристов заключительную формулу статьи Якобсона: «Статуи пушкинских стихов нельзя найти ни в какой глиптотеке», то нас не должны удивлять и стихи Бурлюка «Мне нравится беременный мужчина…». «Примером крайнего контраста» назовет их И. Терентьев[58]. Тут и футуристическая риторика, и футуристический эпатаж, и попытка резкого снижения образа. Все это производило оглушающее впечатление на современников. Но по существу в этом не было ничего оскорбительного. Нарушить спокойную к обиде медь, оживить имя поэта, увидеть его своим современником — вот цели, которые они преследовали. Точнее всего смысл их идей выразил В. Хлебников, написав в 1915 году: «Будетлянин — это Пушкин… в плаще нового столетия, учащий… смеяться над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина „с парохода современности“ Пушкин же, но за маской нового столетия»[59].

Главным способом «оживления» памятника был для футуристов диалог. И с памятником, и с поэтом. В такой диалог, разделяя, однако, Пушкина и памятник, обращаясь к ним то в первом, то в третьем лице, вступил Хлебников: «Мы ехали мимо Вашего памятника. Там Вы стояли, — сказал мне кто-то насмешливо. <…> Я не раз проходил мимо этого черного, кудрявого чугунного господина с шляпой в руке. И всегда поднимал на него глаза. Кто он?»[60] (Существует предположение, что Хлебниковым была написана поэма «Памятник Пушкину»[61].) Традицию подобного диалога, только более пространного и злободневного, продолжит в 1924 году Маяковский в известном стихотворении «Юбилейное», которое в афише его устных выступлений будет прямо именоваться «Разговор с А. С. Пушкиным». Памятник присутствует (или, точнее, «отодвинут») и в полемичных Маяковскому словах автора по поводу А. Крученых: «Встреча Крученыха с Пушкиным произойдет не у монумента на Страстной, а в уже близком признании массами нашего заумника…»[62]

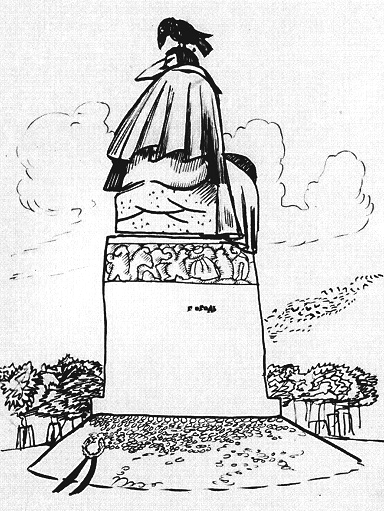

Памятник Пушкину.

Рисунок П. В. Митурича. 1936.

В. Хлебников у памятника Пушкину.

Рисунов В. Е. Татлина. 1939.

(В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940. Фронтиспис).

В постфутуристическое время, когда футуризм уже сошел со сцены, постепенно сходит на нет и полемика вокруг Пушкина. Еще в 1928 году лефовцы, полагая себя преемниками футуристов и выступая против «разборки лесов вокруг Хлебникова», утверждали, что «отделение Хлебникова от футуризма — теоретически реакционная работа <…> именно так всегда делают классиков и именно так стремятся окончить литературную группировку»[63].

В конце 30-х годов не без влияния официальной канонизации Маяковского была предпринята попытка канонизировать и Хлебникова. Канонизировать с участием памятника Пушкину. Попытка эта была закреплена рисунком Владимира Татлина на фронтисписе к «Неизданным произведениям» В. Хлебникова (1940), книги, составленной Н. Харджиевым и Т. Грицем. Татлин нарисовал романтического, несколько идеализированного молодого поэта, сидящего на скамейке Тверского бульвара возле памятника Пушкину. По словам Н. Берковского, «на портрете, который рисовал Митурич (тут ошибка, речь идет о рисунке Татлина. — Ю. М.), за Велимиром Хлебниковым видна легковейная тень Пушкина, и Хлебников имел право быть напутственным этой тенью»[64].

Самая мысль нарисовать Хлебникова возле пушкинского памятника принадлежала Харджиеву[65], а не была, как полагают некоторые исследователи, просто «уверенной художественной догадкой»[66] автора рисунка. Желая как-то легализовать имя поэта, который не получил истинного признания и которого еще долго будут именовать «поэтом для эстетов»[67], Харджиев подал художнику эту идею.

Памятник Гоголю.

Карикатура М. В. Добужинского. 1909.

Так, чтобы ввести поэта в историю русской литературы, понадобилось прислонить его к Пушкину. К памятнику Пушкина. Тем самым в графике была по-своему реализована идея лекции Бурлюка, прочитанной в 1913 году, «Пушкин и Хлебников». Реализована без всякого многоточия. В конечном счете прав здесь оказался Юрий Тынянов, заметивший по другому поводу: «Любое литературное поколение либо борется с Пушкиным, либо зачисляет его в свои ряды… либо, наконец, пройдя вначале первый этап, кончает последним…»[68] Футуристы в этом смысле не были исключением.

ПРИЛОЖЕНИЕ

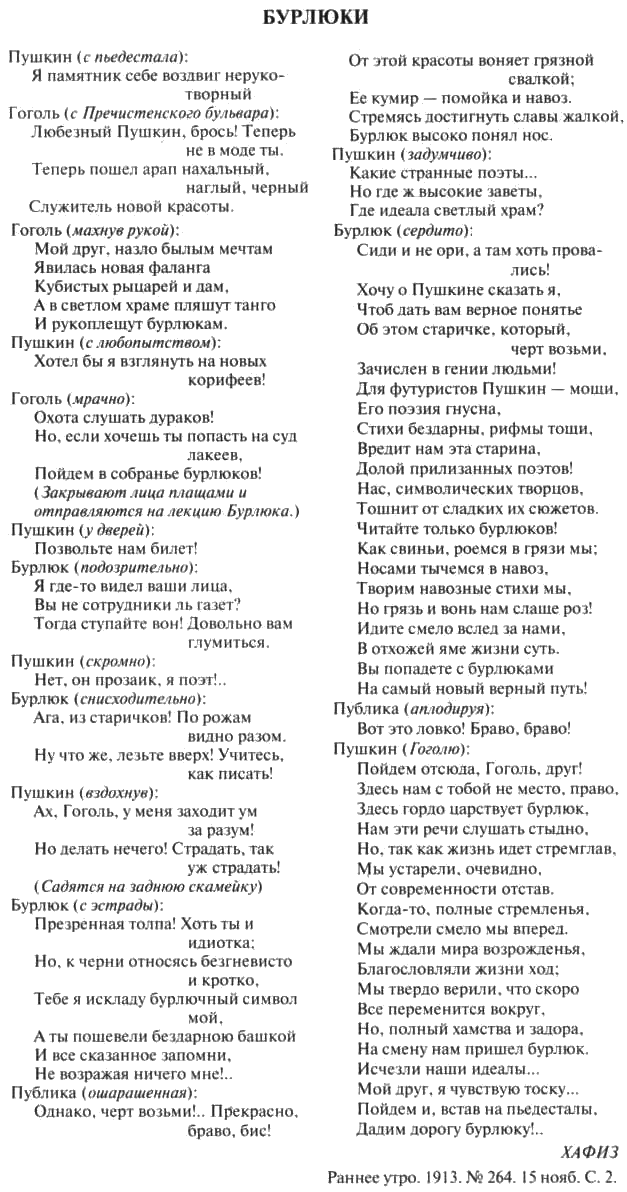

БУРЛЮКИ

Пушкин (с пьедестала): От этой красоты воняет грязной

Я памятник себе воздвиг неруко- свалкой;

творный Ее кумир — помойка и навоз.

Гоголь (с Пречистенского бульвара): Стремясь достигнуть славы жалкой,

Любезный Пушкин, брось! Теперь Бурлюк высоко понял нос.

не в моде ты. Пушкин (задумчиво):

Теперь пошел арап нахальный, Какие странные поэты…

наглый, черный Но где ж высокие заветы,

Служитель новой красоты. Где идеала светлый храм?

Гоголь (махнув рукой): Бурлюк (сердито):

Мой друг, назло былым мечтам Сиди и не ори, а там хоть прова —

Явилась новая фаланга лись!

Кубистых рыцарей и дам, Хочу о Пушкине сказать я,

А в светлом храме пляшут танго Чтоб дать вам верное понятье

И рукоплещут бурлюкам. Об этом старичке, который,

Пушкин (с любопытством): черт возьми,

Хотел бы я взглянуть на новых Зачислен в гении людьми!

корифеев! Для футуристов Пушкин — мощи,

Гоголь (мрачно): Его поэзия гнусна,

Охота слушать дураков! Стихи бездарны, рифмы тощи,

Но, если хочешь ты попасть на суд Вредит нам эта старина,

лакеев, Долой прилизанных поэтов!

Пойдем в собранье бурлюков! Нас, символических творцов,

(Закрывают лица плащами и Тошнит от сладких их сюжетов.

отправляются на лекцию Бурлюка.) Читайте только бурлюков!

Пушкин (у дверей): Как свиньи, роемся в грязи мы;

Позвольте нам билет! Носами тычемся в навоз,

Бурлюк (подозрительно): Творим навозные стихи мы,

Я где-то видел ваши лица, Но грязь и вонь нам слаще роз!

Вы не сотрудники ль газет? Идите смело вслед за нами,

Тогда ступайте вон! Довольно вам В отхожей яме жизни суть.

глумиться. Вы попадете с бурдюками

Пушкин (скромно): На самый новый верный путь!

Нет, он прозаик, я поэт!.. Публика (аплодируя):

Бурлюк (снисходительно): Вот это ловко! Браво, браво!

Ага, из старичков! По рожам Пушкин (Гоголю):

видно разом. Пойдем отсюда, Гоголь, друг!

Ну что же, лезьте вверх! Учитесь, Здесь нам с тобой не место, право,

как писать! Здесь гордо царствует бурлюк,

Пушкин (вздохнув): Нам эти речи слушать стыдно,

Ах, Гоголь, у меня заходит ум Но, так как жизнь идет стремглав,

за разум! Мы устарели, очевидно,

Но делать нечего! Страдать, так От современности отстав.

уж страдать! Когда-то, полные стремленья,

(Садятся на заднюю скамейку) Смотрели смело мы вперед.

Бурлюк (с эстрады): Мы ждали мира возрожденья,

Презренная толпа! Хоть ты и Благословляли жизни ход;

идиотка; Мы твердо верили, что скоро

Но, к черни относясь безгневисто Все переменится вокруг,

и кротко, Но, полный хамства и задора,

Тебе я искладу бурлючный символ На смену нам пришел бурлюк.

мой, Исчезли наши идеалы…

А ты пошевели бездарною башкой Мой друг, я чувствую тоску…

И все сказанное запомни, Пойдем и, встав на пьедесталы,

Не возражая ничего мне!.. Дадим дорогу бурлюку!..

Публика (ошарашенная):

Однако, черт возьми!.. Прекрасно,

браво, бис!

ХАФИЗ

Раннее утро. 1913. № 264. 15 нояб. С. 2.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Тайна памятника на берегу реки Паз

Тайна памятника на берегу реки Паз Издавна Скандинавский полуостров притягивал к себе внимательные взгляды военных во многих странах мира Но скандинавские государства, проявив здравый государственный смысл, всемерно стремились избегать военных столкновений. Даже в

Спор

Спор А работал он на стройке козляром, то есть носил на «козе», или же на козлах (деревянных подмостках, которые приспосабливают на плечи), кирпичи. Он хорошо зарабатывал, потому что в то время, когда обычный козляр брал около двадцати кирпичей на «козу», Мариноский

СПОР О ПАСХЕ

СПОР О ПАСХЕ В VII веке между кельтской и зависевшей от Рима церковью англосаксов, центр которой находился в Кентербери, возник ожесточенный спор относительно способа вычисления даты Пасхи и формы монашеской тонзуры. Вопрос вычисления даты Пасхи, сам по себе совершенно

Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа

Из истории неосуществленного памятника и незавершенного романа Среди коротких заметок Ю. Н. Тынянова, затерянных в старых журналах, есть одна, которая еще не привлекла к себе особого внимания исследователей, да, может быть, и не заслуживала того, если бы не касалась

Морковное варенье и спор с Миттераном

Морковное варенье и спор с Миттераном После пельменей и перед чаем с пирогами необходим был передых. Час-два, не меньше. Еда ж эта довольно тяжелая – мясо с тестом – и слишком сытная. Надо было размяться, протрястись, убрать хотя бы посуду со стола. Когда обжорство

Глава 6 Спор о Польше

Глава 6 Спор о Польше С каждой неделей, проходившей после Ялты, становилось все более ясным, что советское правительство ничего не предпринимает для выполнения достигнутых между нами соглашений о расширении польского правительства, в состав которого вошли бы

В Фельдене и спор с ФИДЕ

В Фельдене и спор с ФИДЕ Матч Смыслов — Хюбнер должен был пройти в австрийском курортном городке Фельдене, знаменитом, главным образом, своим казино, которое было спонсором соревнования и которому выпало сыграть важную роль в финале матча. Наша делегация отправилась

Глава 2: Спор с Мамой – Поляк или Еврей?

Глава 2: Спор с Мамой – Поляк или Еврей? 2.1. Слава нашему вождю (до 1950 года) Первая запись в моем дневнике датирована 21/1/1946 и посвящена годовщине смерти Ленина. Мне было тогда 15 лет. Это было стихотворение, написанное по-русски. В нем я вспоминал день смерти Ленина и упоминал

«Западники» и «славянофилы»: бессмысленный спор

«Западники» и «славянофилы»: бессмысленный спор Россию некорректно рассматривать в ряду стран так называемого Востока.Спор с Западом для нас имеет другой смысл и другие геополитические параметры, нежели для стран настоящего Востока – Китая, Ирана, Ирака, Индии, Японии.

Новый спор

Новый спор Начало возрождения десантных сил американского флота, воплотившееся в программе строительства вертолетоносцев, произошло в то время, когда господствовала доктрина «массированного возмездия». Любое посягательство коммунистов на «свободный мир» должно быть

А. С. ПУШКИНУ <1831> 16 августа. СПб

А. С. ПУШКИНУ <1831> 16 августа. СПб Приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании по странному случаю. Я никак не мог думать, чтобы была другая дорога не мимо вашего дома в Петербург. И преспокойно ехал в намерении остановиться возле вас. Но вышло иначе. Я

А. С. ПУШКИНУ СПб. Августа 21. <1831>

А. С. ПУШКИНУ СПб. Августа 21. <1831> Насилу теперь только управился я с своими делами и получил маленькую оседлость в Петербурге. Но и теперь еще половиною, что я половиною? целыми тремя четвертями, нахожусь в Павловске и Царском Селе. В Петербурге скучно до нестерпимости.

А. С. ПУШКИНУ 13 мая <1834 г. Петербург.>

А. С. ПУШКИНУ 13 мая <1834 г. Петербург.> Я раздумавши увидел, что теперь писать к Левашеву точно будет излишне. Это лучше сделать тогда, когда я буду уже собираться в дорогу и через меня. Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым,

А. С. ПУШКИНУ <Май 1834 г. Петербург>

А. С. ПУШКИНУ <Май 1834 г. Петербург> Я вчера был у Уварова. Ничего я не могу вам сказать утешительного для себя. Если бы я был хотя в таком состоянии, как вчера, я бы явился к вам. Но теперь я так зло захворал, что никуда не могу носа показать. Если вы будете в нашей стороне и

А. С. ПУШКИНУ Октября 7. 1835. СПб

А. С. ПУШКИНУ Октября 7. 1835. СПб Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу

«СЕМЕЙНЫЙ СПОР»

«СЕМЕЙНЫЙ СПОР» К сожалению лишь немногие наши читатели имеют представление об этногенезе, происхождении русской и белорусской наций. Это позволяет корыстливым и нечистым на руку идеологам манипулировать общественным сознанием, говоря о «семейности» существующих