Листики «неюбилейного» пушкинского календаря (20–30-е годы)

Листики «неюбилейного» пушкинского календаря (20–30-е годы)

В иконографии Пушкина есть свои некалендарные дни. Речь идет о произведениях, никак не связанных с юбилейными торжествами или приуроченных к литературным датам, которые не отмечались так помпезно, как 100-летие со дня смерти поэта.

Назовем некоторые из них. Это задуманный петроградским издательством «Аквилон» «Пушкинский календарь» к 125-летию со дня рождения поэта с тонкими элегическими рисунками В. Конашевича, так и оставшийся неизданным[99]. Это и превосходный гравюрный портрет Пушкина работы П. Павлинова (1924), в первом варианте которого вокруг головы поэта было подобие нимба[100]. Это, наконец, самый ранний советский скульптурный Пушкин В. Домогацкого, который впервые был экспонирован не на какой-либо из пушкинских выставок, а на 2-й выставке «Общества русских скульпторов», состоявшейся в Москве весной 1927 года. Через десять лет бюст Домогацкого будет показан на юбилейной пушкинской выставке и критика отнесет его к немногим произведениям, достойно продолжающим старую пушкинскую иконографию[101]. Однако сам скульптор четко проводил границу между прижизненными портретами поэта и портретами посмертными, «воображаемыми», называя собственный бюст «Пушкиным в кавычках»: «Живого и работать нам нет никакого смысла. Это лежало на обязанности Тропинина и Кипренского…»[102] — говорил Домогацкий, не подозревая, что через десять лет понятие «живой Пушкин» станет обязательным требованием. Впрочем, проведя, как он говорил, «под знаком Пушкина» совсем не юбилейный по размаху празднеств 1927 год, он скоро почувствует на себе тяготы официального заказа, будучи вынужденным через три года исполнить новый упрощенный бюст поэта, на этот раз для массового распространения (перед смертью скульптора образец бюста был уничтожен по его просьбе).

В этой ситуации образ поэта, скорее, находит свое отражение в камерных формах, вплоть до кукол для детского театра. «И я с совершенно равным вниманием и серьезностью строю маленький движущийся памятник Крылова и Пушкина, — писал скульптор И. Ефимов в 1929 году, — как если бы я делал его для вековечной бронзы»[103]. Скульптурный памятник уступает место скульптурному бюсту, графическому портрету, книжной иллюстрации. Как правило, они не вписывались в юбилейные дни 1937 года (случай с бюстом Домогацкого скорее исключение), хотя для своего времени были более характерны, чем те, которые зафиксированы на листах юбилейного пушкинского календаря. Остановимся на некоторых из этих произведений.

I

Издание «Евгения Онегина» с рисунками Н. Кузьмина, задуманное издательством «Academia» к 100-летию первого издания пушкинского романа, немного опоздало и вышло в начале 1934 года.

Об этих рисунках много писали, отмечая их стилистическую связь с собственно пушкинскими рисунками. В самом деле, работы Кузьмина оказались синхронны второму рождению пушкинской графики, известной и раньше, но именно в 30-е годы попавшей в центр всеобщего внимания и ставшей предметом специального исследования. Именно в это время А. Эфрос выпускает ряд книг о рисунках Пушкина. Беглая скоропись пушкинского пера, мелькание его профилей создавали некую иллюзию присутствия поэта. В этой ситуации сходство почерка современного художника с пушкинским объясняет успех и уязвимость этих рисунков. Одни увидели в них «сплошную пародию»[104]. Другие встретили их с воодушевлением, особенно в литературной среде.

П. Я. Павлинов. Пушкин.

Гравюра на дереве. 1924.

Собственно, они и вышли из стен домашней пушкинской «академии» М. Цявловского, «где, — как вспоминал сам художник, — чуть ли не каждый вечер происходили пушкинские чтения, где каждый раз кто-нибудь приносил сенсационную новость: в те годы, близкие к 100-летнему пушкинскому юбилею, то и дело происходили открытия — то новый автограф, то неизвестный факт биографии Пушкина»[105]. Таким своего рода открытием были и рисунки Кузьмина. Пушкин оказывался вблизи, почти на дружеской ноге. Нечто подобное предложит современному читателю М. Зощенко, сочинив в канун юбилея «копию с прозы Пушкина — шестую повесть Белкина…»[106]. Во всем этом было что-то от милой литературной, точнее литературоведческой, игры. Теперь, с рисунками Кузьмина, к ней прибавилась и доля графической мистификации.

Неудивительно, что одним из первых, кто оценил работу Кузьмина, был все тот же исследователь пушкинских рисунков. «Между кузьминскими рисунками и пушкинскими нет посредников, — писал А. Эфрос в 1934 году, — Кузьмин перечеркнул сто лет онегинской графики. Он начал там, где Пушкин кончил»[107].

Так состоялся перевод языка пушкинской графики на язык современной графики и современной книги. Это был дерзкий шаг, тем более что сами пушкинские рисунки неотделимы от его рукописей, от материи письма. Отрицавший, как известно, жанр иллюстрации, Ю. Тынянов относил пушкинские рисунки либо к «рисункам вообще», либо к «рисункам по поводу». «Во всех этих случаях об иллюстративности говорить не приходится»[108].

Но Кузьмин не только перевел пушкинский почерк на книжный язык. Он самого «Евгения Онегина» сделал романом о Пушкине. Исходя из знаменитого пушкинского рисунка, где поэт нарисовал себя рядом с Онегиным, иллюстратор сделал поэта главным персонажем романа.

Из 140 рисунков в сорока пяти, как отмечает современный исследователь, присутствует Пушкин[109]. Его, а не Онегина отыскивает глаз читателя. В этом отношении Кузьмин далеко превзошел тех художников, которые совершат попытку ввести поэта на страницы его, поэта, сочинений уже в юбилейные дни. (Через три года, как мы знаем, Н. А. Тырса решится ввести Пушкина в игорный дом и усадить напротив Германна. Фигура Пушкина возникнет и возле «Медного всадника» на картине В. Сварога «Рождение поэмы».)

Так произошел сдвиг пушкинского романа в сторону графического романа о Пушкине. Произошла двойная инверсия, двойная авторизация книги: главным героем романа становился автор, и сами иллюстрации к роману оказались выполненными в манере, близкой к манере автора. Это редкое среди иллюстраторов внимание к авторской графике можно наблюдать у Кузьмина не только в рисунках к «Онегину», оно присутствует и в рисунках к «Маскам» Андрея Белого (1932), исполненных параллельно онегинским («Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком», — писал об этом Кузьмин[110]).

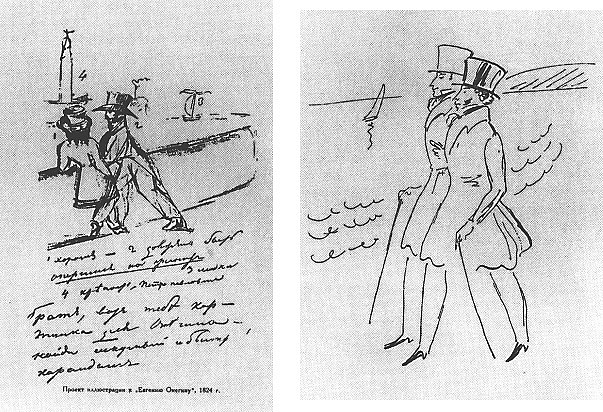

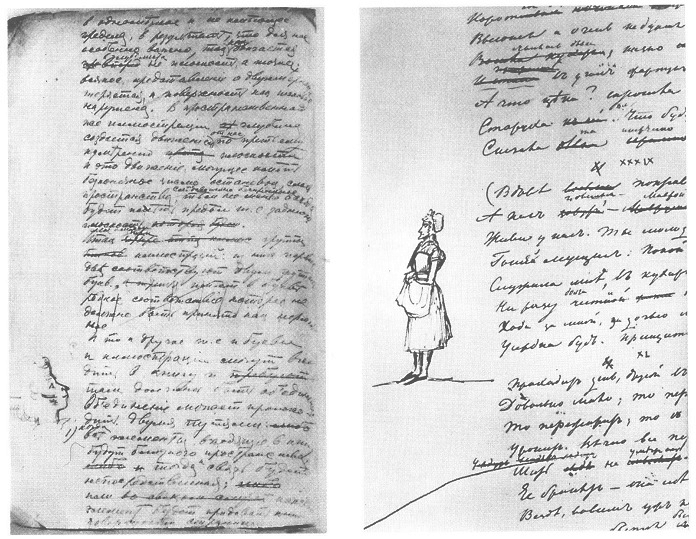

А. С. Пушкин. Проект иллюстрации к «Евгению Онегину». 1824.

Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.

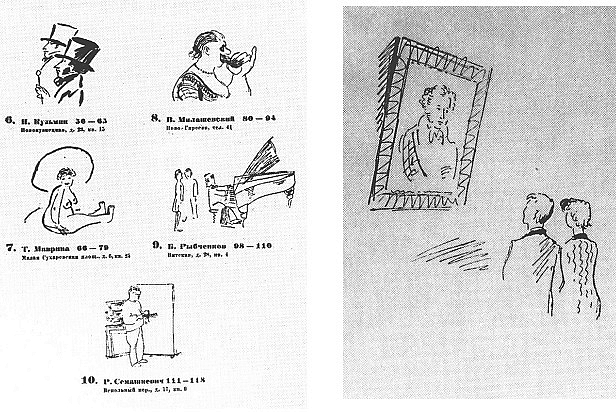

Страница каталога выставки группы «13». М., 1931.

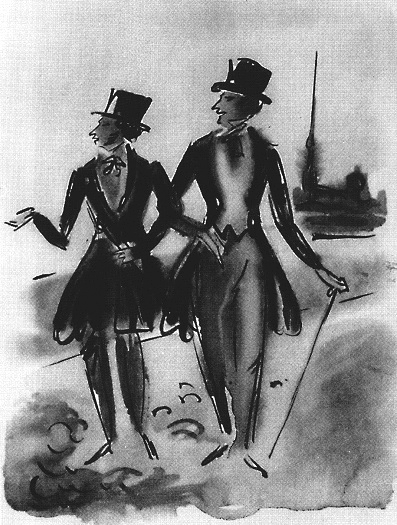

Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.

Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.

К «вольному» обращению с Пушкиным художник пришел не только с ведома пушкинистов, но и с другой, несколько неожиданной стороны. Его первые пушкинские рисунки экспонировались в 1929–1930-х годах на выставке группы «13», которая культивировала образ современного «быстроокого художника», стиль и манеру легкого, живого наброска. Экспонировались рядом с картинками городской жизни со всеми ее современными реалиями. Рядом с «Велосипедистами» Р. Семашкевича, «Цирком» Д. Дарана или «Стоянкой автобуса» того же Кузьмина, пушкинские наброски казались также исполненными на улицах современной Москвы. Это уже был Пушкин «не вчера, не сегодня», а «здесь, прямо сейчас». И такое вольное соседство зрителей выставки в конце 20-х годов вроде еще не смущало.

Иное дело пушкинский текст, прочитанный через семь лет, в дни юбилея. Особое возмущение тогда вызвал один из рисунков Кузьмина, который должен был иллюстрировать строчки из конца 2-й главы «Онегина» («Быть может (лестная надежда!), / Укажет будущий невежда / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был поэт») и на котором художник нарисовал современных юношу и девушку, благоговейно взирающих на портрет поэта. Этот вполне безобидный рисунок был воспринят как «пасквиль» на советского зрителя[111]. Его пришлось убрать из последующих изданий, а художнику — до конца жизни объясняться по этому поводу, объяснять, по существу, за Пушкина, напоминая, что тот и Ленского называл «невеждой» («Он сердцем милый был невежда…») и что в пушкинские времена это слово имело другой смысл[112].

С онегинскими рисунками Кузьмина сложилась парадоксальная ситуация. Они как будто должны были естественно вписаться в юбилейную графику с ее концепцией «живого Пушкина». Однако этого не произошло. Вероятно, слишком игривыми и вольными они показались в торжественной и мрачной атмосфере юбилейных дней 37-го года. «Кузьмин дал все, что мог, в своих иллюстрациях к Пушкину, и все-таки видеть его рядом с Пушкиным почти нестерпимо»[113].

II

Еще более холодно были встречены в юбилейном 37-м году гравюры Фаворского к «Домику в Коломне». Впрочем, они и не предназначались к каким-либо памятным датам.

Календарь пушкинских дат у В. Фаворского свидетельствует о том, что пушкинская тема составляет сквозную тему его творчества, и ставит перед нами и трудноразрешимые вопросы. В самом деле, почему Фаворский за свою долгую жизнь три раза обращался к «маленьким трагедиям» и ни разу — к «Евгению Онегину», хотя и обдумывал план иллюстрирования романа?[114] Почему Фаворский выбрал в 1935 году «Пушкина-лицеиста»? Почему он начинал своего Пушкина с «Домика в Коломне»? Наверное, единственно возможным ответом на эти вопросы будет признание того факта, что встречи художника с Пушкиным происходили не только по юбилейным пушкинским дням, но и по календарю духовной биографии Фаворского. И этот календарь оказывался общезначимым для своего времени.

Так, в начале 20-х годов, когда Фаворский принялся за «Домик в Коломне», это не было случайностью. (Тут у художника оказался неожиданный единомышленник, о чем он, скорее всего, и не подозревал: в 1922 году Игорь Стравинский пишет в Париже оперу «Мавра» на сюжет того же «Домика в Коломне».) В российском духовном климате тех лет, с его безбытностью, склонностью к иронии и гротеску, с его отсутствием романной формы, вряд ли мог возникнуть новый цикл иллюстраций к «Евгению Онегину». Интерес к Пушкину классическому — это уже 30-е годы. Закономерно и то, что гравюрное прочтение «Бориса Годунова» было осуществлено Фаворским только после войны. И последняя его работа в книге, которую он сам избрал, были опять-таки «маленькие трагедии». Это было в самом начале 60-х годов, снова в неюбилейные пушкинские дни.

Однако первым был «Домик в Коломне».

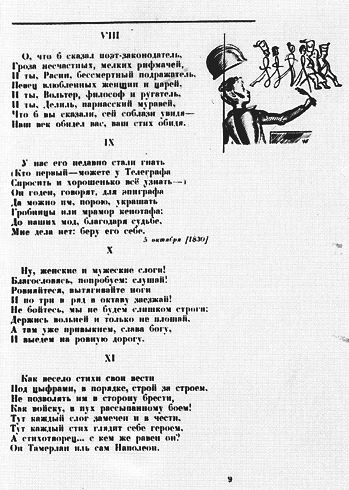

Пушкин А. С. Домик в Коломне. М.: Русское общество друзей книги, 1929.

Обложка — гравюра на дереве В. А. Фаворского.

Работа над гравюрами к «Домику» началась по заказу берлинского издательства «Нева» еще в 1922 году, а была закончена только в 1929 году и выпущена Русским обществом друзей книги тиражом всего 500 экземпляров, большая часть которого ушла за границу, в Москве она появилась годом-двумя позднее. Редкое библиофильское издание. Одна из лучших книг Фаворского, работа над которой растянулась почти на все 20-е годы и вобрала в себя многие принципы его книжной и гравюрной эстетики, которые оказались чуждыми официальному искусству 30-х годов, тем более художественным установкам юбилейной критики. Каких только эпитетов не удостоились эти гравюры. Их называли «сухими», «мертвыми», «тяжелодумными», пригодными лишь для «схоластических комментариев к Талмуду или масонскому трактату», гравюрами, которые «никак не могут ужиться под одним переплетом с легкой, искрящейся поэмой Пушкина»[115].

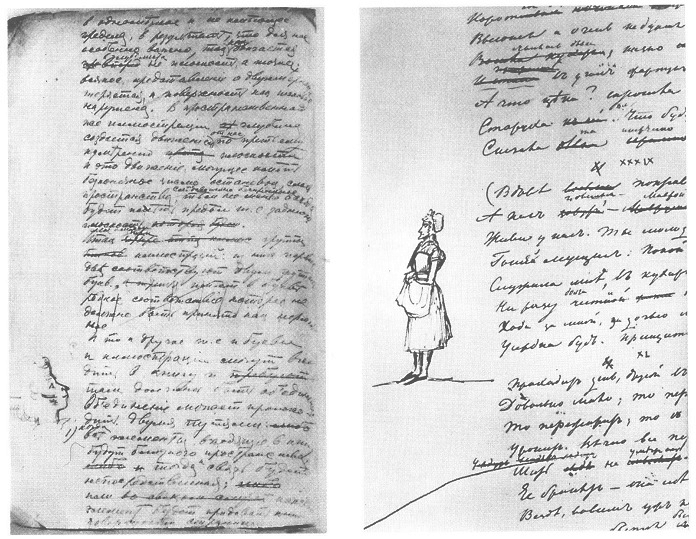

Но Фаворский иллюстрировал не просто «легкую, искрящуюся поэму». Для него был важен не сюжет поэмы, а заключенный в ней трактат о русском стихе, с которого она и начинается: «Четырехстопный ямб мне надоел, / Им пишет всякий…» Теперь мы читаем поэму по-другому, в последних изданиях несколько октав о стихе переведены в приложения. Фаворский читал «Домик» по другому изданию[116], и читал иначе, чем читали и до, и после него. Нет в его гравюрах и намека на петербургский пейзаж, на Коломну, где жила Параша, а потом белыми ночами будут бродить герои Достоевского. Художника больше интересуют гравюрки на полях, самая возможность перевести пушкинские маргиналии на краткий аллегорический язык гравюры. Вспомним его аллегорические гравюры на обложках сборника «Пушкин» (1924) и «Русская литературная пародия» (1928), где фигурируют та же «Лира», та же «Слава», тот же «Пегас», как будто перелетевшие сюда со страниц «Домика в Коломне». Или — наоборот. (Датировка отдельных гравюр к «Домику» затруднительна и до сих пор не осуществлена.) Вспомним также эпиграфизм раннего Фаворского. Перед «Домиком», когда Фаворский начал его «строить», у него были в книжной гравюре по существу только гравюрные инициалы к «Суждениям аббата Куаньяра» (1918). И его фигурки в «Домике» тоже возникали из буквы, о чем он не раз говорил. Интересно, что первая мысль о гравюре с изображением юного Пушкина, командующего парадом рифм, появляется, как это удалось недавно установить, на черновой странице рукописи трактата самого Фаворского «Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом», который он прочитал осенью 1923 года в Комиссии по изучению искусства книги. В карандашном наброске нарисована головка юного поэта, только голова в профиль, без наполеоновской треуголки, без гусиного пера, без росчерка петель, из которых складывался строй рифм. Все это будет уже в гравюре. Рисунок расположен против слов Фаворского: «И то и другое, т. е. и буквы и иллюстрации, могут входить в книгу и там должны быть объединены»[117]. Почему вдруг именно против этих слов возник набросок юного Пушкина? То ли мысль о нем пришла на ум художнику случайно и он просто воспользовался листом бумаги, который оказался под рукой (обычная прихоть альбомной графики), то ли мысль о единстве шрифта и иллюстрации как-то связалась у художника с размышлениями поэта, которые фигурируют еще в первой октаве «Домика»: «Ведь рифмы запросто со мной живут; / Две придут сами, третью приведут».

Впрочем, все это лишь предположения. Точно соотнести набросок к «Домику» и текст трактата невозможно, как далеко не всегда считывается в пушкинских рукописях текст и лежащий рядом рисунок на полях. Тут интересно другое. Лист рукописи художника схож по композиции с книжной страницей «Домика», тот же узкий столбик текста, большие поля, населенные графическими ремарками. Поэма, таким образом, сохраняет и в книге подобие пушкинской рукописи. Сохраняет некий общий знак творчества, который, согласно строгим законам Фаворского, развернется потом у него в стройную теорию композиции как сложного единства черного и белого, шрифта и иллюстрации, пространства и времени.

Гравюрка с юным Пушкиным оказалась в «Домике» ключевой. По Фаворскому, Пушкин тут и «поэт», и «тема поэта».

Собственно, с изображения Пушкина начинается книга. Он появляется в самом ее начале, еще на фронтисписе. Двойной портрет Пушкина и незнакомца со спины. Фигурка Пушкина уходит вглубь пространства листа, пространства книги, сопровождаемая крупной, по контрасту, фигурой незнакомца[118]. Пушкин оглядывается на нас, и мы узнаем знакомый по автопортретным рисункам профиль поэта, несколько резко, по-гравюрному, приставленный к его фигуре. Пушкин тут и автор, и одновременно персонаж собственной поэмы.

И все же не фронтиспис, а маленькая гравюра с изображением юного поэта, играющего с рифмами, подлинное начало образа Пушкина в гравюрах Фаворского. (Думается, что и хронологически он был исполнен раньше гравюры на фронтисписе.)

III

Как же использует Фаворский в своих гравюрах пушкинские рисунки собственно к «Домику в Коломне»? Он не испытывает к ним тех чувств, которые потом будут воодушевлять Кузьмина в его работе над «Евгением Онегиным». Фаворский не примет во внимание пушкинский шутливый рисунок «Маврушка бреется», исполненный чернилами на отдельном листе рукописи поэмы, а другой набросок, еще на полях рукописного текста, набросок переодетого гвардейца, обратит в черный силуэт.

Проблема «черного силуэта», который присутствует и на переплете «Домика» и — не раз — внутри книги и за который критика будет настойчиво упрекать художника и вовремя и после юбилейного пушкинского года, был расценен ею как «чисто формалистическое сопоставление объемной фигуры и силуэта». «Давая черным силуэтом образ мнимой служанки, — писал в 1937 году журнал „Искусство“, — художник вносит в характеристику этой фигуры элементы какой-то символики, плохо вяжущейся с реалистической ясностью произведений Пушкина»[119]. Мало того, что критика 30-х годов, как видим, оказалась глуха к «Опытам в черном», на которых построены не только гравюры к «Домику», но и последовавшие за ним гравюры к «Рассказам» Бориса Пильняка (1932), она в скрытой форме («элементы какой-то символики») отринула и предреволюционный опыт прочтения пушкинской поэмы, как будет отрицать и какой-либо потаенный смысл в «Пиковой даме».

В. А. Фаворский. Набросок статьи «Шрифт, его типы и связь иллюстраций со шрифтом». 1923.

А. С. Пушкин. Страница рукописи «Домик в Коломне». 1830.

А. С. Пушкин. Домик в Коломне.

Гравюра В. А. Фаворского. 1922–1929.

Мы имеем в виду републикацию в 1912–1913 годах повести Тита Космократова (В. Титова) «Уединенный домик на Васильевском», написанной со слов Пушкина[120]. Факт, который стал сенсацией в литературной жизни 10-х годов. И не столько потому, что вспомнили еще одно произведение, имеющее отношение к Пушкину и некогда напечатанное в альманахе «Северные цветы за 1829 год», сколько потому, что Владислав Ходасевич сумел связать эту повесть с «Медным всадником», «Пиковой дамой» и «Домиком в Коломне» в один петербургский пушкинский текст. Он доказал, в частности, что существует близкая связь между «Домиком на Васильевском» и «Домиком в Коломне», что тема черта, «влюбленного беса» пришла в Коломну, хотя и в снятом виде, с Васильевского острова.

Знал ли Фаворский об этой литературной сенсации? Помнил ли он, делая гравюры к «Домику в Коломне», о «черте» из «Домика на Васильевском»? Все эти вопросы были для нас смутным предположением, пока не получили неожиданного подтверждения от одной из ближайших учениц Фаворского, художницы Ирины Коровай. Ее письмо по этому поводу, публикуемое впервые, представляет для нашей темы столь большой интерес, что мы позволим себе напечатать большой отрывок из него:

«Я усердно стараюсь выполнить Вашу просьбу — припомнить о подробностях, как происходил разговор с Владимиром Андреевичем об „Уединенном домике на Васильевском“. Было это зимой 1951–1952 гг… Лев Ричардович Мюльгаупт дал мне почитать номер „Аполлона“ со статьей В. Ходасевича о петербургской теме у Пушкина[121]. Так я узнала о существовании „Уединенного домика на Васильевском“, поразилась и помчалась обсуждать это открытие с Владимиром Андреевичем… Он сочувственно отнесся к моему изумлению и волнению и рассказал, как все были поражены, когда „Уединенный домик“ был впервые опубликован. Потом мы поговорили о том, что было бы, если бы Титов не записал рассказа, и каково это показалось Пушкину и пр. Мне кажется, что после этого разговор перешел на „Домик в Коломне“ и В. А. сказал, что, делая его, он старался в какой-то мере возвратить Пушкину похищенный у него замысел и под легкомысленную историю подложить таинственную и страшноватую. К сожалению, я не очень точно помню эту часть разговора… Через несколько лет у нас был еще один разговор о „Домике в Коломне“. Рассказывая мне о черном и белом в шрифте, В. А. сказал, что изображения в „Домике“ происходят от буквы, и обратил мое внимание на то, как там важен шрифт набора… В 1964 году в ночь с 28 на 29 декабря я читала Владимиру Андреевичу „Домик в Коломне“. В комнате было полутемно, сидела бесполезная медсестра и висел фиолетовый плакат Тулуз-Лотрека. Утром Владимир Андреевич умер».

(из письма И. Коровай Ю. Молоку от 16 апреля 1981 г.)

IV

Если до сих пор мы говорили о произведениях, по самому своему духу не вписавшихся в юбилейную пушкиниану, но так или иначе в ней присутствовавших, то ниже речь пойдет о работах, которые ни в дни 37-го года, ни в канун его, ни сразу после него так и не всплыли на поверхность художественной жизни. И стали известными уже в наше время.

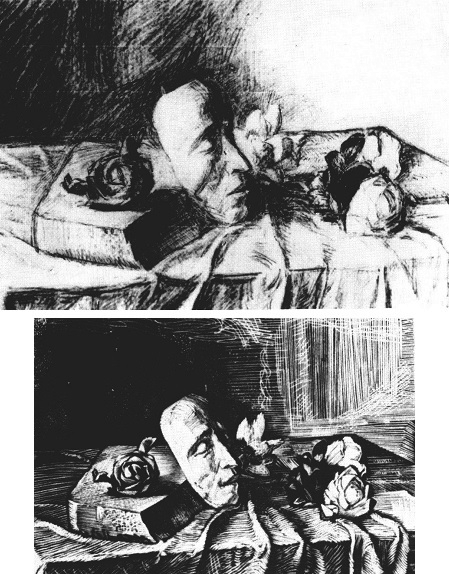

Речь пойдет о «Натюрморте с маской Пушкина»[122] Фаворского — сравнительно большом рисунке кистью черной тушью (43,7 х 36,7), исполненном художником в 1930 году.

Домашний натюрморт, составленный из вещей семейного обихода дома Фаворского. Стаканчик для карандашей, который, по рассказам дочери художника, смастерил он сам, чертежная линейка, черный ручной зажим для бумаги, карандаши. Типичные атрибуты эстетики конца 20-х годов, эстетики числа и циркуля. И маска Пушкина. Маска, долго жившая в его доме, была если и не из числа гальберговских масок первого отлива, то все же из старых масок («Вот возьми, хорошая маска», — говорил Фаворский много лет спустя, передавая ее одному из своих учеников[123]). В этой вроде не очень сложной постановке читается и второй план. В натюрморте пушкинская маска лежит слегка наклонно, как будто откинувшись на мягкую ткань фона, лишь легкие тени пробегают по ней. И черная ручка зажима для бумаги положена здесь не только для контраста, но кажется знаком судьбы, символом роковой дуэли. Трудно достраивать образы Фаворского, его строгое и объективное искусство сдерживает прихотливое воображение зрителя, но трагическая нота реквиема, как это уже было замечено исследователями[124], явно присутствует здесь. И эта нота не была данью памятной дате гибели Пушкина, которая будет отмечаться через семь лет и породит обильную галерею образов поэта, главным образом на тему дуэли. «И если изучение Пушкина так долго заменялось изучением его дуэли, то кто знает, какую роль при этом сыграли все речи и стихи, которые говорились, говорятся и будут говориться в его годовщины»[125]. Это предостережение Ю. Тынянова, сделанное им еще в середине 20-х годов, да и не им одним, было прочно забыто многими художниками, трудившимися на ниве пушкинианы в юбилейные дни[126].

Сочинения Пушкина. Т. 3. СПб.: Издание П. В. Анненкова. 1855.

Из библиотеки В. А. Фаворского.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.

Рисунок. 1930.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.

Рисунок и гравюра на дереве. 1939.

«Натюрморт с маской Пушкина» имел свое продолжение, но тоже в узком домашнем кругу, в работах учеников Фаворского. Нам известны три таких гравюрных натюрморта, один — Т. Рейн 1936 г., другой — Андрея Ливанова, третий — сына Фаворского Никиты (параллельно гравюре он исполнил рисунок на ту же тему)[127]. По существу, это учебные работы, не покидавшие стены мастерской, работы, в которых сам Фаворский выступал как соавтор. Ему принадлежала «постановка натюрморта», поэтому мы можем рассматривать их как продолжение работы Фаворского с пушкинской маской. В этом смысле для нас существенны различия между его собственным натюрмортом 1930 года и натюрмортами его учеников. Дело здесь не только в различии художественных задач. Фаворский ставил натюрморты, руководствуясь желанием научить своих учеников рисовать гийсы (в данном случае — гипсовую голову), перевести ее на плоскость листа или гравюрную доску. Но в самом отборе вещей, в их постановке заметны знаки времени. Маска теперь положена в профиль на старую книгу, и вместо черной дуэльной перчатки перед ней лежит роза. Натюрморты больше теперь напоминают «портрет поэта на смертном одре», как рисовали его после смерти.

Пушкинская маска здесь фигурирует уже не в рабочей домашней обстановке, а в мемориальном контексте. Но и в этих мемориальных гравюрах больше высокого умиротворения и строгого смирения перед неизбежным, чем в траурном хоре юбилейного 37-го года. Тут надо вспомнить, что к этому времени Фаворский и сам рисовал такой «портрет на смертном одре». Рисовал в начале января 1935 года умершего Андрея Белого. Рисунок этот, к сожалению, утрачен, но память о нем сохранилась благодаря стихам Осипа Мандельштама: «А посреди толпы стоял гравировальщик…»

Но вернемся к первому «Натюрморту» 30-го года. В нем уже были заключены реалии двух разных эпох. Характерно, что К. Петров-Водкин работает примерно в это время над тройным портретом: Пушкин, Андрей Белый и сам Петров-Водкин; в конце 30-х годов и В. Татлин рисует Хлебникова на фоне памятника Пушкину. Пушкин становится мерой, общим идеалом. Фаворский это ощутил раньше, глубже и тоньше других. И не только в календарные пушкинские дни.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Годы учения

Годы учения Ученик должен был проходить обучение в доме своего учителя (гуру). Здесь его впервые знакомили с ежедневными молитвенными обрядами, которые проводились утром, днем и вечером. Главной задачей было изучение Вед, и существовал целый ряд приемов, как лучше

ГЛАВА IX Красный день календаря

ГЛАВА IX Красный день календаря 12 апреля 1961 года было суждено стать величайшим днем в истории человечества. Никакой другой день не может по своей значимости сравниться с этой датой. Поэтому так важно и интересно знать, что происходило в этот день, первый день эпохи ПОЛЕТОВ

Платон 429–347 годы до н. э.

Платон 429–347 годы до н. э. Платон родился в 429 году до н. э., это был год смерти Перикла, а великая война со Спартой длилась уже около трех лет. Ему исполнилось тридцать, когда казнили Сократа, он видел руины Афин, был свидетелем крушения былых идеалов в темные времена

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ Отгремели победные салюты в Москве. Страна возвращалась к мирной жизни. Экономика стала перестраиваться применительно к условиям мирного времени. В областях, подвергнувшихся оккупации, восстанавливалось разрушенное фашистами хозяйство.Как выглядели

7. Голодные годы

7. Голодные годы [ «Скардсарбок», Видауки, 1–2.] В языческие времена на Исландию обрушился настоящий голод. Было это в ту зиму, когда в Норвегии погиб король Харальд Грейклоук и власть захватил ярл Хакон [975–976]. Люди тогда ели воронов и лисиц и то, что прежде считалось

В предвоенные годы

В предвоенные годы X чемпионат страны проходил в апреле и мае 1937 года в Тбилиси. Ботвинник его пропустил, готовя кандидатскую диссертацию. В турнире победил представитель старшего поколения Григорий Левенфиш, хотя все последующие высокие места были заняты молодежью.

ГОДЫ ОТКАЗА

ГОДЫ ОТКАЗА Когда б вы знали, из какого сора… В АФИ всё для меня обломилось, в первую очередь, по моей вине, но — далеко не только по моей. Столкновение с пошлой канцелярской стороной науки вылилось у меня в сознание, что душа в этих садах пищи не найдет. По этой ли причине я

В годы войны

В годы войны В чертогах смерти, видно, пир горой, Что столько жертв она, не разбирая, Нагромоздила. У. Шекспир. Гамлет (Перевод Б.Л. Пастернака) Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в

В ГОДЫ ВОЙНЫ

В ГОДЫ ВОЙНЫ Вскоре после начала Великой Отечественной войны я был отозван из научно-испытательного института и направлен в часть, где подготавливались воздушные десантники.Воздушно-десантные войска, этот самый молодой род войск, в Советском Союзе были созданы

1930-е годы

1930-е годы Из дневника Веры Буниной, 19 января 1930 <…> Вечером читали «Защиту Лужина». Местами хорошо, а местами шарж, фарс и т.д. Фокусник он ужасный, но интересен, ничего не скажешь. Но мрачно и безысходно. Но Лужин это – будет тип. В каждом писателе, артисте, музыканте,

Послевоенные годы

Послевоенные годы После войны обстановка в лагерях резко обострилась. В зону вернулись бывшие советские уголовники, которые отбывали срок в Германии, а также служившие в армии и совершившие там преступления.Прибыв в лагеря, они стали объявлять себя авторитетами масти

1. Мирные годы

1. Мирные годы Отпраздновав свою триумфальную победу над Германией и Японией, командование армии и флота поставило перед собой задачу: определить состав вооруженных сил на мирное время. Принять решение сократить численность флота оказалось очень просто.Авианосцы

Годы войны

Годы войны Из Парижа я возвратился в тот день, когда разразилась война. Правда, прежде я хотел было записаться волонтером во французскую армию. Гримаса судьбы, иначе не назовешь! Мы с приятелем, Андрашем Хевеши [1], условились, что каждый из нас отправится на призывный пункт,

ГОДЫ, ГОДЫ

ГОДЫ, ГОДЫ 1Атака… Вроде сдвинулась корка земли под ногами и понесла к рубежу, где рыжими кустами вздыбились взрывы снарядов. Это наши артиллеристы накрывают первую и вторую траншеи противника огневым валом. Отставать от него нельзя. Отстанешь — и попадешь под