Глава 6. Через Тихий океан. II

Глава 6. Через Тихий океан. II

Потешное судно. – Прогулка на надувной лодке. – К чему приводит развязность. – Без ориентиров. – Бамбуковая хижина в океане. – На долготе острова Пасхи. – Загадка острова Пасхи. – Боги-великаны и каменные исполины. – Парики из красного камня. – Творения «длинноухих». – Тики – связующее звено. – Красноречивые наименования. – Мы ловим акул руками. – Попугай. – Вызывает L12B. – Звездный компас. – Три волны. – Шторм. – Кровь в воде, кровь на палубе. – Человек за бортом. – Еще один шторм. – «Кон-Тики» становится разболтанным. – Привет из Полинезии

Если море вело себя смирно, мы садились в надувную лодку и отправлялись на прогулку с фотоаппаратом. Никогда не забуду первый раз, когда двое из команды, видя, что погода тихая, решились спустить на воду этот резиновый пузырь и прогуляться на нем по волнам. И только отъехали от плота, как выпустили из рук маленькие весла и покатились со смеху. Лодка то поднималась на гребне, то ныряла в ложбину, а они, глядя на нас, хохотали так, что гул стоял над Тихим океаном. Мы растерянно посмотрели налево, направо… Ничего смешного, разве что наши обросшие физиономии; но к ним-то они давно должны были привыкнуть. Постой, уж не сошли ли они с ума? Очень просто – солнечный удар и все такое… Между тем двое приятелей до того обессилели от смеха, что еле добрались обратно до «Кон-Тики». Вытерли глаза, перевели дух и предложили нам самим сесть в лодку и полюбоваться.

Мы с Кнютом прыгнули в качающуюся резиновую лодку; в ту же минуту нас отнес в сторону могучий вал. Теперь уже мы расхохотались, да как! Пришлось срочно грести к плоту, чтобы успокоить последнюю двойку, пока они не решили, что мы все безнадежно свихнулись.

А смеялись мы потому, что очень уж дико и нелепо выглядело со стороны наше гордое судно со своей командой. До сих пор мы просто не знали, как все это смотрится в открытом море, а зрелище было презабавное. Малейшая волна заслоняла бревна, и мы видели, да и то не всегда, лишь торчащую из воды низенькую хижину с широким входом и лохматой крышей. Словно в океан невесть откуда занесло старый норвежский скособочившийся сеновал, занятый загорелыми бородатыми бродягами. Наверно, точно так же мы бы смеялись, увидев, что за нами гонится корыто, полное гребцов. Гребни волн катили чуть ли не вровень с крышей, и казалось, что вода без помех вторгается прямо в дверь, захлестывая глазеющих бородачей. Но вот сарайчик снова всплыл, и бродяги лежат как лежали – все такие же косматые и невозмутимые. За волнами повыше исчезала не только хижина, но и мачта, и парус, а схлынет – сеновал тут как тут, никуда не делся.

Поглядишь так со стороны на это хлипкое сооружение, и даже удивительно, что до сих пор все обходилось благополучно.

Но в следующий раз, когда мы вышли на лодке за порцией здорового смеха, чуть не случилась беда. Мы недооценили силу ветра и волн, «Кон-Тики» рассекал волны гораздо быстрее, чем мы думали. Пришлось нам крепко поработать веслами, чтобы догнать своенравный плот, который не мог остановиться и подождать нас, не говоря уже о том, чтобы развернуться и подойти к нам. Ребята спустили парус, но каюта-то оставалась, и ветер гнал плот на запад с такой скоростью, что мы на круглой пляшущей лодчонке еле-еле поспевали за ним, орудуя крошечными веслами. Только бы не потерять друг друга – эта мысль владела всеми. Немало неприятных минут мы пережили, прежде чем нагнали отбившийся от рук плот и воссоединились с товарищами.

С того дня было строго-настрого запрещено выходить на надувной лодке, не привязавшись к плоту длинным канатом, чтобы в случае чего ее можно было подтянуть обратно. И лишь когда ветер совсем стихал и волны вели себя смирно, мы решились отойти подальше. Несколько таких дней выдалось примерно на полпути, среди простершегося во все стороны могучего океана. Мы спокойно покидали «Кон-Тики» и гребли в голубую даль между небом и морем. Посмотришь – плот все меньше и меньше, парус словно непонятная клеточка на горизонте; и в душу закрадывается чувство предельного одиночества. Под нами синее море, над нами синее небо, и, встречаясь, они незаметно сливались воедино. И вот уже кажется, что мы свободно парим в воздухе, и ничего кругом, только синева, ни единого ориентира, кроме жгучего тропического солнца. Маленький парус вдали тянул нас к себе, будто магнит. Мы наваливались на весла, спешили забраться на плот, возвращаясь в родной и близкий мир, и словно обретали твердую почву под ногами. А в хижине – тень, запах бамбука и увядших пальмовых листьев. И солнечная прозрачная синева заключена в рамки открытой двери. Так-то лучше, привычнее, пока опять не начнет манить голубая безбрежная даль…

Удивительно, как влияла на душу наша хрупкая бамбуковая хижина. Размеры – 8?14 футов; чтобы уменьшить напор ветра, мы ее сделали такой низкой, что в рост не встанешь. Стены и крыша связаны из толстого бамбука, крытого бамбуковой плетенкой; каркас укреплен растяжками. Желто-зеленые рейки и свисающая между ними бахрома листьев куда приятнее для глаза, чем белые переборки; и хотя правая стена на одну треть была открыта, хотя стены и потолок пропускали и солнечный, и лунный свет, в этом примитивном убежище мы чувствовали себя надежнее, чем в настоящей каюте с задраенными иллюминаторами. Чем это объяснить? Мы решили вопрос так: в нашем сознании бамбуковая хижина совсем не связывалась с морским путешествием. Что общего между беспокойным исполином океаном и качающейся на волнах щелеватой хижиной? Либо хижина должна казаться неуместной среди волн, либо волны – чужеродными рядом с бамбуковой стенкой. На плоту преобладало второе впечатление, на лодке – наоборот.

Бальсовый плот чайкой взмывал на любую волну, вода захлестывала только нос и корму и тут же уходила между бревнами, поэтому мы с непоколебимым доверием относились к сухому прямоугольнику в середине плота, где стояла наша хижина. С каждым днем мы все более надежно чувствовали себя в своем уютном убежище, а на громоздящиеся перед дверью буйные валы смотрели, как на кадры из фильма, нам они ничем не грозили. Всего пять футов было от входа до края плота, и лишь полтора фута отделяло нас от воды внизу, однако стоило нам забраться в хижину, и казалось, что мы сидим в шалаше среди джунглей, за сотни километров от океана со всеми его опасностями. Лег на спину – и смотри на колышущуюся, словно ветви на ветру, крышу, вдыхай запах леса, источаемый сырыми бревнами, бамбуком и пальмовыми листьями.

Раз мы вышли на лодке ночью. Кругом вздымались угольно-черные валы; мириады ярких звезд перемигивались с фосфоресцирующим планктоном. Все ясно, все просто, есть ночь, есть звезды – больше ничего. 1947 год до или после Рождества Христова, какая разница? С небывалой силой ощущали мы полноту жизни. И сознавали, что вот так, даже еще насыщеннее, жили люди до эры техники. Время перестало существовать, все сущее было таким и будет всегда, поток истории, влекущий нас, вливается в этот безбрежный девственный мрак под звездным роем. Из моря медленно всплывал «Кон-Тики» и опять пропадал за черной громадой волн. Свет луны придавал плоту необычный вид. Огромные, блестящие бревна с гирляндой водорослей, квадратный силуэт варяжского паруса, косматая бамбуковая хижина, озаренная тусклым светом керосинового фонаря, будто картинка из сказки. Плот поминутно исчезал за черными валами, но тотчас появлялся вновь, четко вырисовываясь на фоне звезд, и с бревен срывались серебристые струи.

Глядя на этот одинокий плот, легко было представить себе целую флотилию, идущую веером, чтобы вернее обнаружить землю. Именно так шли первые покорители этого океана.

Незадолго до прихода испанцев инка Тупак Юпанки, владыка Перу и Эквадора, во главе многотысячной армии вышел на бальсовых плотах в Тихий океан искать острова, о которых он знал понаслышке. Инка нашел два острова – в Галапагосском архипелаге, считают некоторые, – и через восемь месяцев вернулся в Эквадор. А за несколько сот лет до инки таким же веером, наверное, шел Кон-Тики со своими людьми, только незачем было пробиваться обратно.

Вернувшись на плот, мы садились в кружок на палубе у керосинового фонаря и вспоминали мореплавателей из Перу, которые шли здесь пятнадцать столетий назад. На парусе колыхались громадные тени бородатых голов, и я представлял себе белокожих бородатых людей, которые присутствуют в мифологии и в декоративном искусстве от Мексики, через Центральную Америку и северо-западные области Южной Америки вплоть до Перу, где их загадочная культура вдруг, как по волшебству, исчезает, уступая место инкской, чтобы затем столь же неожиданно появиться на уединенных островах на востоке Полинезии. Может быть, это представители одной из средиземноморских культур, которые на таких же нехитрых судах, как и мы, в незапамятные времена с ветром и течением прошли от Канарских островов до Мексиканского залива? Для меня океан перестал быть преградой, разделяющей народы. Многие исследователи считают, что великие индейские культуры, начиная с ацтекской в Мексике и кончая инкской в Перу, были вызваны к жизни внезапными импульсами с востока, из-за океана: ведь обычные индейцы в нашем представлении – это охотничьи и рыбачьи племена из Азии, которые 20 тысяч лет назад, если не раньше, начали переселяться в Америку из Сибири. Характерно для всех высокоразвитых культур, некогда существовавших в огромной области от Мексики до Перу, что мы не видим признаков их постепенной эволюции. Чем глубже зарываются археологи, тем совершеннее раскапываемая культура, и так до какого-то слоя, свидетельствующего, что древняя цивилизация появилась вдруг, среди примитивных племен.

Причем возникли эти культуры как раз там, где к берегам подходят атлантические течения, среди одуряюще жарких пустынь и дебрей Центральной Америки, а не в умеренных поясах, где условия намного благоприятнее.

То же самое можно сказать про острова Южных морей. Древняя культура оставила наиболее глубокие следы на острове Пасхи, хотя он безводный, беден растительностью и больше других тихоокеанских островов удален от Азии.

Пройдя половину маршрута, мы покрыли такое же расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу, и легендарный остров лежал теперь прямо на юг от нас. Мы нарочно вышли из точки, расположенной посередине побережья Перу, чтобы возможно точнее повторить статистически средний путь древних плотов. Если бы мы стартовали южнее, в районе, над которым в горах находятся развалины Тиауанаку, древнего города Кон-Тики, ветер был бы тот же, но течение слабее, и оно увлекало бы нас к острову Пасхи.

Миновав 110° западной долготы, мы очутились в Полинезии, и теперь полинезийский остров Пасхи оказался ближе нас к Перу. Словно некая нить протянулась к форпосту царства Южных морей, центру древнейшей островной культуры. И когда наш огненный проводник, покинув небо, исчезал в море на западе вместе со всеми красками, ласковый пассат как бы вдыхал жизнь в рассказы об удивительной загадке острова Пасхи. В ночном небе растворялось понятие времени, на парусе снова возникали тени огромных бородатых голов.

А далеко на юге, на острове Пасхи, стояли, охраняя вековые тайны, еще большие головы – настоящие исполины, с острой бородкой и чертами белого человека, только высеченные из камня. Они стояли там, когда европейцы впервые увидели остров в 1722 году, причем успели уже пережить двадцать два поколения полинезийцев, после того как предки современного населения высадились на берег со своих лодок и перебили всех до единого взрослых мужчин таинственного народа, который еще до них принес на остров высокую культуру. Со времен открытия Пасхи головы идолов стали в ряд самых ярких символов неразрешимости загадок прошлого. На косогорах безлесного острова высятся эти громадные истуканы – монолиты высотой в трех-, четырехэтажный дом, которым рука мастера придала подобие человека. Как могли люди прошлого обрабатывать, перемещать и устанавливать этих каменных исполинов высотой до двенадцати метров? Мало того, они еще ухитрились увенчать многие головы своего рода огромными париками из красного туфа. В чем смысл этих фигур? И какие тонкости механики знали исчезнувшие каменотесы, ведь они решали задачи, которые заставили бы призадуматься лучших современных инженеров?

Впрочем, если вспомнить перуанские плоты и сложить вместе все кусочки мозаики, загадки острова Пасхи окажутся, пожалуй, не такими уж неразрешимыми. Творцы древней культуры оставили на острове следы, которые время не смогло начисто стереть.

Остров Пасхи – макушка давным-давно потухшего вулкана. До наших дней сохранились проложенные древним народом мощеные дороги, которые ведут к пристаням на побережье, свидетельствуя, что уровень моря на острове был в ту пору таким же, как теперь. Перед нами не остаток затонувшего материка, а пустынный островок, такой же маленький и уединенный, как и тогда, когда он был культурным центром Тихого океана.

Посреди него конусообразно расположен кратер потухшего вулкана, а внутри кратера находятся поразительные мастерские и каменоломни древних скульпторов. Все здесь выглядит так, как много сотен лет назад, когда ваятели и архитекторы поспешно бежали к восточной оконечности острова, где, по преданию, новые пришельцы всех их перебили. Внезапно покинутая мастерская являет нам картину обычного рабочего дня в кратере острова. Разбросанные кругом твердые каменные рубила показывают, что этот народ не знал железа, как не знали его изгнанные из Перу скульпторы Кон-Тики, после которых на Андском плоскогорье тоже остались каменные исполины. Как и там, здесь можно увидеть каменоломни, где легендарные белые бородатые люди вырубали из горного массива двенадцатиметровые глыбы, орудуя рубилами из более твердой породы. И в обоих местах многотонные монолиты перетаскивали по пересеченной местности на много километров, чтобы либо воздвигнуть в виде огромных истуканов, либо уложить друг на друга, сооружая загадочные стены и террасы.

Немало незавершенных фигур и поныне лежит там, где их начали высекать, – в нишах по склонам кратера Пасхи, это позволяет изучить разные этапы работы. Самый большой идол, почти законченный к тому времени, когда художникам пришлось бежать, достигает 22 метров в длину; поставленный прямо, он сравнялся бы с восьмиэтажным домом. Каждую фигуру высекали из одного монолита, причем, судя по рабочим местам скульпторов, над статуей работало одновременно не так уж много людей. Истуканы лежали на спине, и руки у них были сложены на животе, как у перуанских исполинов; после того как каменотесы полностью завершали работу, готовую статую из мастерской перемещали туда, где для нее было приготовлено место. На последнем этапе работы только узкая полоска камня вдоль спины соединяла идола с горой, потом и ее удаляли, одновременно подмащивая великана булыжником.

Множество фигур спустили на дно кратера и расставили там. Но немало могучих статуй подняли из кратера и перенесли на много километров по пересеченной местности, чтобы установить их на каменных платформах и водрузить им на макушку обтесанные глыбы застывшей красной лавы. Как их переносили, уже само по себе может показаться загадкой, но факт остается фактом. А ведь исчезнувшие из Перу архитекторы оставили в Андах таких же колоссов, то есть они были специалистами именно в этой области. Правда, на Пасхе статуи больше и многочисленнее, и здесь сложился свой, самобытный стиль, но тот же самый исчезнувший народ, носитель древней культуры, воздвиг подобные фигуры и на других ближайших к Америке тихоокеанских островах, и везде скульптуры переносили на алтари из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах мне довелось слышать легенды, как справлялись с такими глыбищами. То же самое рассказывали островитяне на Тонгатабу о переноске каменных колонн для исполинских ворот на этом острове. Значит, можно предположить, что тот же народ применял и на Пасхе те же способы.

Работа над статуей в мастерской отнимала много времени, но в каждом случае ею было занято лишь несколько специалистов. Переноска готовой фигуры происходила гораздо быстрее, зато требовалось гораздо больше людей. Тогда островок был хорошо обеспечен рыбой; земля была возделана и занята обширными плантациями перуанского батата. Исследователи считают, что в пору расцвета остров легко мог прокормить семь-восемь тысяч человек. Тысячи человек было вполне достаточно, чтобы извлечь каменных исполинов из кратера с его крутыми склонами; дальше тащить статую могли пятьсот человек.

Из луба и растительного волокна сплетали прочнейшие канаты; каменного богатыря одевали в раму из бревен и волокли по деревянным каткам и валунам, смазанным соком корней таро. Хорошо известно, что древние жители островов Южных морей мастерски делали веревки и канаты, а в Перу первые гости из Европы увидели переброшенные через ущелья и водопады стометровые висячие мосты из канатов толщиной с человека.

После того как великан был доставлен на место, возникала следующая проблема – надо было его установить. Для этого из камня и песка сооружали насыпь и втаскивали статую наверх по пологому склону, ногами вперед. Перевалив через гребень, статуя съезжала по второму, более крутому склону вниз, так что основание попадало в заранее вырытую яму. Вершина насыпи оказывалась вровень с затылком истукана, и напрашивалась мысль вкатить наверх каменный цилиндр и увенчать им голову статуи, прежде чем разбирать насыпь. Такие насыпи до сих пор стоят во многих местах на Пасхе, дожидаясь великанов, которых так и не доставили. Словом, работа этих людей и впрямь достойна восхищения, но ничего загадочного тут нет, стоит лишь перестать недооценивать ум древнего человека и запас времени и рабочей силы, которым он располагал.

Для чего же делали эти статуи? И почему надо было отправляться в совсем другую каменоломню, в семи километрах от мастерской, за особым, красным камнем, который водружали на голову скульптуры? В Южной Америке и на Маркизских островах подчас делали всего идола из красного камня, хотя бы его приходилось доставлять издалека. Как в Полинезии, так и в Перу по красным головным уборам узнавали высокопоставленных лиц.

Посмотрим сперва, кого изображают статуи. Когда на Пасху впервые пришли европейцы, они увидели там таинственных «белых людей», встретили также необычный для полинезийских народов тип мужчин с длинными рыжими бородами, потомков уцелевших женщин и детей народа, который первым заселил остров. Жители острова рассказывали, что среди их предков были и белокожие и смуглые. По их подсчетам, смуглые предки пришли из других частей Полинезии двадцать два поколения тому назад, а белокожие приплыли с востока на больших судах целых пятьдесят семь поколений назад (то есть в V–VI веках нашей эры). Людей, пришедших с востока, прозвали «длинноухими», потому что они подвесками растягивали мочки ушей, так что те свисали до плеч. Вот эти загадочные «длинноухие» и были истреблены, когда на остров пришли «короткоухие». И у всех каменных истуканов Пасхи длинные, свисающие до плеч уши – такие же, какие были у ваятелей.

Но ведь легенды перуанских инков как раз говорят о том, что король-солнце Кон-Тики правил бородатыми белокожими людьми, которых инки прозвали «большеухими», потому что их искусственно удлиненные уши доставали до самых плеч. По словам инков, огромные заброшенные статуи в Андах были воздвигнуты именно этими «большеухими» до того, как их частью изгнали, частью истребили в битве на острове посреди озера Титикака.

Итак, белокожие «большеухие» подданные Кон-Тики, мастера вытесывать огромные статуи из камня, уходят из Перу на запад, и белокожие «длинноухие» подданные Тики, такие же мастера ваяния, приходят на остров Пасхи с востока и сразу же начинают вытесывать скульптуры, и мы не находим на островке никаких намеков на какое-либо предшествующее развитие этого искусства.

Подчас между каменными идолами в Перу, с одной стороны, и на некоторых островах Океании – с другой, больше сходства, чем между фигурами с разных островов. На Маркизах и на Таити все такие статуи назывались одинаково – Тики – и изображали славных предков, которых после смерти возвели в ранг богов. Вот вам и ответ на загадку красных колпаков, которыми венчали статуи Пасхи. Как уже говорилось, на всех полинезийских островах попадались люди, даже целые семьи, с рыжеватыми волосами и светлой кожей, а сами островитяне называли их потомками первого, белокожего населения. На некоторых островах устраивали религиозные празднества, участники которых окрашивали кожу в белый цвет, а волосы в красный, чтобы быть похожими на своих древнейших предков. Во время ежегодных церемоний на Пасхе главного героя ритуала остригали наголо, чтобы покрасить кожу на голове в красный цвет. А огромным цилиндрам из красного камня на головах идолов Пасхи старательно придавали форму прически местных мужчин, которые носили круглый пучок на макушке.

У статуй острова Пасхи были длинные уши, потому что такие уши были у ваятелей. Идолов снабжали красными шапками, потому что у скульпторов были рыжеватые волосы. У истуканов выступающие, с острой гранью подбородки, потому что ваятели были бородатыми. У них присущие европеоидной расе черты лица – узкий, сильно выступающий нос, тонкие, четко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали к монголоидной расе. А если у статуй огромные головы, крохотные ноги и сложенные на животе руки, это потому, что так их делали ваятели еще в Перу. Высеченный на животе пояс – единственное украшение исполинов на острове Пасхи. Тот же символ видим на всех без исключения статуях в развалинах древнего города вождя Кон-Тики у озера Титикака. Это радуга, таинственная эмблема бога-солнца. На Мангареве был миф, по которому бог-солнце, сняв с себя свой магический пояс-радугу, спустился по нему с неба на остров, чтобы населить его своими белокожими детьми. На всех этих островах, как и в Перу, некогда считали Солнце своим древнейшим родоначальником.

Сидя в кружок на плоту под звездным небом, мы словно переживали удивительную историю Пасхи, хотя течение влекло плот в сердце Полинезии, так что заветный остров остался для нас лишь названием на географической карте. Даже название этого острова, где столько следов связи с востоком, может кое-что подсказать.

На карте написано «остров Пасхи», потому что какие-то голландцы случайно «открыли» его в день Пасхи. И мы забыли, что его обитатели называли свою землю куда более содержательными и выразительными именами. У любимого дитяти, гласит пословица, много имен, так и у этого острова целых три полинезийских названия.

Одно из них – Те-Пито-те-Хенуа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, которое сами полинезийцы считают наиболее древним, явно выделяет Пасху из ряда других островов, лежащих дальше к западу. В его восточной части, недалеко от места, где, по преданию, впервые высадились «длинноухие», лежит тщательно обтесанный круглый камень, так называемый «Золотой пуп», который считается пупом самого острова Пасхи. Каждый, знакомый с поэтичной душой полинезийцев, поймет, что символ этот подразумевает «рождение», то есть открытие островного царства, причем крайний на восток остров Пасхи, «Пуп островов», почитался как связующее звено с родиной первооткрывателей.

Второе полинезийское название – Рапа-нуи, или «Большой Рапа»; есть еще Рапа-ити, или «Малый Рапа», он примерно такой же величины, но лежит гораздо дальше на запад. И ведь так принято у всех народов – называть свое первоначальное место жительства, скажем, «Большой Рапа», а следующее – «Новый Рапа» или «Малый Рапа», хотя бы «малый» на деле был ничуть не меньше «большого». Вот и предания туземцев «Малого Рапы» говорят, что первые жители острова пришли с лежащего ближе других к Америке острова «Большой Рапа» (остров Пасхи) на востоке.

И третье название этого острова, занимающего ключевую позицию, – Мата-Ките-Рани – «Глаз, смотрящий в небо». На первый взгляд это непонятно – ведь относительно низкий остров Пасхи устремлен к небу не больше, чем другие гористые острова, скажем Таити, Маркизские или Гавайи. Но в слове «Рани» («небо») для полинезийцев был заключен и другой смысл, оно обозначало также исконную родину предков, священную страну бога-солнца, покинутое горное царство Тики. И если из тысячи островов в океане именно остров Пасхи назван «глазом, смотрящим на родину», это, конечно, неспроста. Тем более что на тихоокеанском побережье Перу, напротив острова Пасхи, у подножия гор, в которых найдены развалины древнего города Тики в Андах, мы видим старое перуанское название «Мата-Рани», означающее на полинезийском языке «Глаз Неба».

Сидя на палубе под звездным небом, мы без конца говорили об острове Пасхи и чувствовали себя как бы причастными к его сказочной истории. И нам уже казалось, что со времен Тики плывем мы то под солнцем, то под звездами по океану в поисках земли.

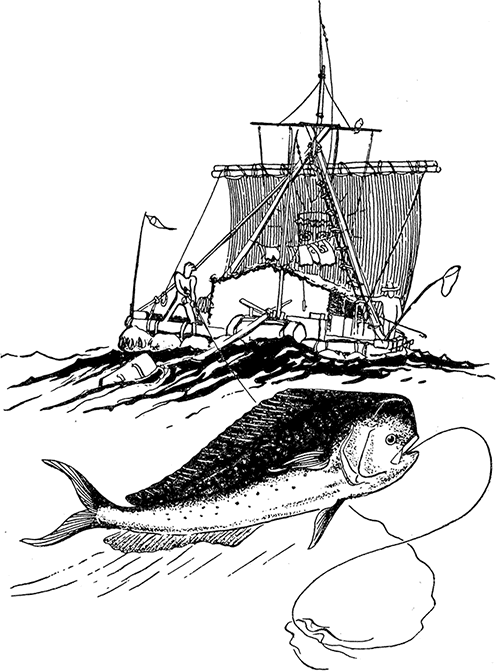

Волны и сам океан уже не вызывали в нас прежней робости. Мы хорошо с ними познакомились, знали, чего можно ждать от них. Акула и та стала для нас обыденным существом, с тех пор как мы изучили ее повадки. Мы перестали хвататься за гарпун, даже не отодвигались от края плота, когда она подходила вплотную. Больше того, мы позволяли себе подергать ее за спинной плавник, меж тем как она невозмутимо скользила вдоль бревен. Постепенно из этой игры развился небывалый вид спорта: кто кого перетянет – акула или человек.

Началось с малого. Мы сплошь и рядом вылавливали больше корифен, чем могли съесть. И чтобы не переводить зря пищу, мы придумали развлечение себе и корифенам – обманную ловлю без крючка. Привяжешь за веревочку ненужную летучую рыбу и тянешь по воде. Корифена тут же подлетает к поверхности и хватает приманку. Каждый тянет к себе, и начинается потеха. Одна корифена сорвется – ее место тут же займет другая. Нам веселье, а корифене в конечном счете доставалась добыча.

Потом мы затеяли такую же игру с акулами. Привяжем к веревке либо кусок рыбы, либо мешочек с остатками обеда и закинем в воду. Акула не переворачивалась на спину, она высовывала нос из воды и шла вперед с разинутой пастью, нацеливаясь на лакомый кусок. Только приготовится схватить его, как мы поддергиваем веревку. И до чего же глупая и терпеливая морда была у акулы, когда она снова и снова тянулась за приманкой, которая всякий раз выскакивала у нее из самой пасти. И вот уже акула, подплыв к бревнам, прыгает, будто собачонка, пытается схватить мешочек, болтающийся у нее перед носом. Все равно что кормить бегемота в зоопарке.

В конце июля, когда мы провели на плоту уже три месяца, в дневнике появилась такая запись:

«Сегодня мы отлично ладили с сопровождающей нас акулой. За обедом выливали ей остатки прямо в разинутую пасть. Плывет рядом с нами, словно пес, во нраве которого столько же свирепости, сколько добродушия. Право же, акула может производить симпатичное впечатление, пока не попал к ней в зубы. Во всяком случае, общество акул нас развлекает, когда мы не купаемся».

Однажды у нас на краю плота лежала бамбуковая удочка с привязанным на веревке мешочком, в котором лежало угощение для акул. Набежала волна и смыла все за борт. Удочка уже отстала от плота на несколько сот метров, вдруг она встала в воде торчком и помчалась вдогонку за нами, будто задумала сама лечь на место. Когда она приблизилась, мы разглядели трехметровую акулу, над которой удочка торчала, словно перископ. Хищница проглотила мешочек, но веревку не перекусила. Удочка быстро догнала плот, обошла его и скрылась впереди.

Но хотя наш взгляд на акулу переменился, уважение к притаившимся в пасти острейшим зубам в пять-шесть рядов осталось.

Кнюту пришлось как-то раз совершить невольный заплыв в обществе акулы. Отплывать в сторону от плота строго запрещалось, во-первых, из-за опасности отстать, во-вторых, из-за акул. Но в тот день выдалась на редкость тихая погода, и так как акулий эскорт только что был выловлен, команда получила разрешение быстро искупаться. Кнют прыгнул в воду и довольно далеко проплыл под водой, наконец вынырнул и повернул обратно. В ту же секунду наблюдатель увидел с мачты, что позади Кнюта в глубине возник длинный, длиннее нашего товарища, силуэт. Спокойно, чтобы не было паники, мы позвали Кнюта, и он рванулся к плоту. Но силуэт в толще воды принадлежал более искусному пловцу, который ринулся вдогонку, быстро настигая Кнюта. Они одновременно подошли к плоту. Кнют вскарабкался на бревна, и в ту же секунду у него под животом проскользнула акула. Она заняла пост возле плота, и мы ей выдали лакомую голову корифены в благодарность за то, что она не пустила в ход свои зубищи.

Вообще-то хищный инстинкт акулы пробуждается скорее запахом, чем видом добычи. Мы иногда на пробу опускали ноги в воду – акулы подплывали на полметра-метр и преспокойно отворачивались. А вот стоило хоть капле крови попасть в воду, – скажем, когда мы чистили рыбу, – и тотчас поверхность моря вспарывали острые плавники, хищницы мчались отовсюду, будто мясные мухи. Если же мы выбрасывали внутренности акулы, они приходили в бешенство и остервенело метались вокруг плота. Жадно глотали печень, и уж теперь, стоило нам окунуть ноги, ракетой бросались вперед и с ходу вонзали зубы в бревно. Да, акула акуле рознь, все зависит от настроения хищницы в эту минуту.

Кончилось тем, что мы стали тянуть акул за хвост. Говорят, дергать животных за хвост – недостойный спорт, но вы померяйтесь силой с акулами, это совсем другое дело.

Чтобы добраться до акульего хвоста, сперва надо хорошенько угостить зубастую. Ради лакомого куска она не поленится высунуть голову из воды. Обычно мы подносили угощение на веревочке. Ибо, кто однажды кормил акулу из рук, больше не захочет так развлекаться. Если кормишь пса или ручного медведя, он хватает зубами мясо и треплет его, пока не откусит или не вырвет из руки весь кусок. А когда вы держите на почтительном расстоянии от акульего рыла большую корифену, хищница подскакивает, захлопывает пасть, и рыбы как не бывало, один хвост остался, и никакого рывка не слышно. Сколько мы возились, чтобы разрезать ножом корифену, а вот акула одним движением треугольных зубов рассекала рыбу, что твой резак для колбасы.

Поворачиваясь, чтобы уйти вглубь, акула вскидывала над водой хвост – хватай, чего проще. Акулья кожа на ощупь будто наждак, а на конце верхней лопасти хвостового плавника есть выемка, словно созданная для того, чтобы можно было взяться покрепче. И уж как ухватился, рука не сорвется. Тяни живей, пока акула не опомнилась, затаскивай ее подальше на бревна. На секунду-другую акула терялась, потом начинала извиваться: без помощи хвоста ей не набрать ход, остальные плавники служат только для баланса и управления. Несколько отчаянных рывков – тут важно не выпустить хвост, – и ошарашенная акула буквально падает духом. Внутренности смещаются к голове, и в конце концов акулу будто сковывает паралич. Вот тут, когда она висит, как бы выжидая, надо опять тянуть изо всех сил. Нам редко удавалось вытащить тяжеленную рыбину больше чем наполовину, но она, ожив, остальное доделывала сама. Яростно дергаясь, акула закидывала голову на бревна – тогда уж не зевай, дерни еще раз посильней напоследок и отскакивай в сторонку, да поживей, коли ноги дороги. Потому что теперь от акулы милости не жди. Она скачет, колотит стену хижины хвостом, точно кувалдой, пуская в ход всю свою страшную силищу. Огромная пасть разевается во всю ширь, частокол зубов устрашающе щелкает в воздухе, норовя кого-нибудь или что-нибудь ухватить. Иногда воинственная пляска кончалась тем, что акула, более или менее невредимая, возвращалась в море и после пережитого позора исчезала навсегда. Но чаще всего пленница бестолково билась на бревнах на корме, пока мы не ухитрялись набросить ей на хвост петлю или пока она сама не переставала скалить свои дьявольские челюсти.

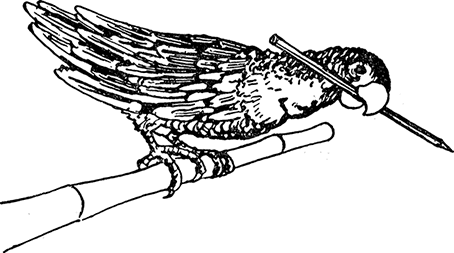

Попугай буквально приходил в неистовство, когда у нас на палубе оказывались акулы. Он выбегал из хижины и стремглав взбирался по стене на крышу. Облюбует себе удобный и безопасный наблюдательный пост и сидит, наклоняя голову то влево, то вправо. Или носится по коньку, хлопая крыльями и визжа от восторга. Он очень скоро стал у нас заправским моряком, и его всегда распирало веселье. Мы так и считали, что нас на борту семеро, включая зеленого попугая в это число. Что до нашего краба Юханнеса, то ему приходилось мириться с ролью холоднокровного довеска. На ночь попугай забивался в свою клетку под крышей хижины, но днем он важно расхаживал по палубе или выполнял на вантах и штагах головоломные акробатические упражнения.

Поначалу мы натягивали ванты винтовыми стяжками, но они сильно истирали такелаж, и мы перешли на петлю-удавку. Когда от солнца и ветра такелаж ослабевал, приходилось общими силами натягивать ванты, чтобы тяжеленные мангровые мачты не свалились. И в самую горячую минуту попугай вдруг начинал кричать клоунским голосом: «Раз-два – взяли! Раз-два – взяли! Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха!» Рассмешит нас, и сам хохочет, как безумный, довольный своим остроумием, и вертится волчком на штагах.

Первое время попугай строил козни радистам. Сидят они, зажав уши магическими наушниками, в своем уголке, с головой ушли в переговоры, скажем, с каким-нибудь радиолюбителем из Оклахомы. Вдруг звук пропадает, и сколько ни дергай проволочки, ни крути ручки, в наушниках безмолвие. Ну конечно, опять попугай напроказил, перекусил антенный провод. Особенно он увлекался этим в начале плавания, когда мы подвешивали антенну к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Угрюмо сидел он в клетке, двое суток не притрагивался к пище, и в помете его поблескивали кусочки золотистого антенного канатика. Радисты поспешили взять обратно все бранные слова, попугай тоже раскаялся и с той поры считал Торстейна и Кнюта своими лучшими друзьями, не соглашался спать нигде, кроме радиоугла. Его родным языком, когда он впервые попал к нам на плот, был испанский, но, если верить Бенгту, попугай начал говорить с норвежским акцентом задолго до того, как усвоил любимые, сугубо норвежские обороты Торстейна.

Два месяца зеленый попугайчик радовал нас своим ярким нарядом и веселым нравом. А потом… В ту минуту, когда он слезал по штагу с мачты, большая волна захлестнула корму. Мы хватились его, но было уже поздно: попугай исчез. И ведь «Кон-Тики» ни повернуть, ни остановить; сколько раз уже мы убеждались: что улетело за борт, того не вернешь.

В тот вечер на плоту царило подавленное настроение, мы отлично знали, что такая же участь ждет любого из нас, упади он за борт во время ночной вахты, когда остальные спят.

Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, сменили предохранительную веревку для ночной вахты и постарались внушить друг другу, что два месяца удачного плавания еще не залог безопасности. Неосторожный шаг необдуманное движение – и можно даже средь бела дня последовать за попугаем.

Много раз мы видели качающиеся на голубых волнах яйца кальмара, с виду похожие не то на страусово яйцо, не то на череп. Однажды под таким яйцом барахтался и сам кальмар. Заметишь такой белоснежный шар на гребне, на уровне глаз, и кажется, ничего не стоит сходить за ним на лодке и забрать его. Впрочем, так же мы судили в тот раз, когда лопнул тросик планктонной сети и она поплыла без привязи в кильватере. Спустили на воду надувную лодку с веслами и с удивлением обнаружили, что ветер и волны не хотят пускать лодку назад, да и канат, связывающий ее с плотом, тормозит, никак не удается догрести до точки, которую плот уже прошел. Порой всего несколько метров отделяло нас от заманчивого предмета, но тут кончался канат, и «Кон-Тики» тащил нас за собой на запад. И мало-помалу мы твердо усвоили истину: что за борт упало, то пропало. Не хочешь отстать – держись за «Кон-Тики», пока он не врежется носом в берег по ту сторону океана.

Без попугая в радиоуглу стало пусто, но на следующий день тропическое солнце быстро развеяло нашу грусть. Вылавливая в последующие дни акул, мы находили в их желудках среди тунцовых голов и прочей снеди черные, кривые, как у попугая, клювы. Но эти черные клювы представляли собой остатки переваренных кальмаров.

С самого начала плавания наши радисты почти не знали передышки. Только мы вошли в течение Гумбольдта, как аккумуляторы залило морской водой, и пришлось им, защищаясь от волн, накрыть брезентом уязвимый радиоугол. А сколько они помучились, чтобы натянуть на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Попробовали запустить змея на антенном проводе, но от порывистого ветра змей нырнул в волну и утонул. Тогда они попытали счастья с воздушным шаром – тропическое солнце прожгло его, он испустил дух и упал в море. И попугай поморочил им голову. К тому же плот две недели шел с течением Гумбольдта в образуемой Андами мертвой зоне, где эфир на коротких волнах был нем и безжизнен, как воздух в пустой жестянке.

Но вот однажды ночью короткая волна наконец пробилась и какой-то любитель в Лос-Анджелесе, который в это время пытался наладить связь с одним шведским коротковолновиком, услышал вызов Торстейна. Первым делом американец осведомился, какая у нас станция. Затем, удовлетворив свое любопытство по этой части, поинтересовался, кто его корреспондент и где он живет. Узнав, что Торстейн сидит в бамбуковой хижине на плоту посреди Тихого океана, он изобразил телеграфным ключом что-то странное, и Торстейн поспешил уточнить, что он подразумевает. Придя в себя от изумления, человек в эфире сообщил, что его зовут Гал, а его жену – Анна, она шведка родом и передаст нашим семьям, что мы живы-здоровы.

Как-то чудно было думать о том, что в городе с миллионным населением, вообще во всем мире только один, совершенно чужой нам человек по имени Гал, кинооператор, знал, где мы и что с нами.

С этой ночи Гал (Гарольд Кэмпел) и его друг Фрэнк Кевэс поочередно дежурили, ловя сигналы с плота, и Герман стал получать телеграммы с благодарностью от директора американской метеослужбы за передаваемые два раза в сутки сводки из неизученной области. Потом Кнют и Торстейн уже чуть ли не каждую ночь связывались и с другими радиолюбителями, они передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика Эмиля Берга в Нутоддене.

Только один раз посреди океана мы на несколько дней остались без связи, когда радиостанция нахлебалась соленой воды и отказала. Наши корреспонденты решили, что плоту пришел конец, но оба радиста день и ночь орудовали отвертками и паяльниками, и наконец в эфире снова зазвучали позывные L12B. Тотчас наш радиоуголок загудел, словно потревоженный улей; сотни американских радиолюбителей лихорадочно выстукивали ответ.

Кстати, если во владения радистов забредал непосвященный, ему и впрямь могло показаться, что он сел на осиное гнездо. Все дерево отсырело, и хотя на бревне у радиостанции лежала каучуковая подушка, смельчака, коснувшегося телеграфного ключа, сразу с двух сторон поражали электрические жала. Если кто-нибудь пытался стащить карандаш из радиоугла, у него волосы вставали дыбом, а между пальцами и карандашом проскакивали длинные искры. Только Торстейн и Кнют, да еще попугай ухитрялись пробираться невредимыми среди аппаратуры; для прочих вывесили картонку, обозначающую опасную зону.

Однажды ночью Кнют, орудовавший при свете фонаря в своем углу, вдруг дернул меня за ногу и сообщил, что связался с неким Христианом Амундсеном, живущим под Осло. Это был своего рода рекорд, ведь наш передатчик, работавший на частоте 13 990 килогерц, обеспечивал мощность от силы шесть ватт, примерно столько, сколько берет лампочка карманного фонаря. Дело происходило 2 августа, мы прошли с востока на запад больше шестидесяти градусов, так что наша столица была на противоположном конце земного шара. На следующий день норвежскому королю исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравление с плота, а 4 августа Христиан опять появился в эфире и передал ответную телеграмму короля, который желал нам дальнейшего счастливого плавания.

Еще один эпизод выделяется на фоне нашей повседневной жизни на плоту. У нас было два фотоаппарата, и Эрик захватил химикаты, чтобы еще в пути проявлять пленки и, если что-нибудь не получилось, сделать новые снимки. После встречи с китовой акулой он не выдержал – вечером развел в воде порошки точно по рецепту и проявил две пленки. Негативы получились похожими на старое телефото, одни точки да морщинки. Пленка была испорчена. Мы запросили по радио совета у своих друзей; один коротковолновик в Голливуде услышал наш запрос, позвонил в лабораторию и сообщил нам, что раствор был слишком теплым. Чтобы эмульсия не сморщилась, температура воды не должна превышать шестнадцати градусов.

Мы поблагодарили за совет и установили, что в наших условиях самая низкая температура – это температура несущего нас на запад течения, а именно 27 °С. Вспомнив, что Герман специалист по холодильникам, я в шутку поручил ему раздобыть воды с температурой не выше шестнадцати градусов. Он выпросил баллончик с углекислотой из комплекта надувной лодки (все равно она уже была надута), накрыл котелок с водой нижней рубашкой и спальным мешком, поколдовал, и вдруг в воздухе появились снежинки, а в котелке засверкал кусок белого льда. Эрик развел новый проявитель и получил отличные негативы. Конечно, радиоволны, которые Торстейн и Кнют вылавливали из эфира, были незнаемой роскошью во времена Кон-Тики, но морские волны под нами ничем не отличались от тогдашних, и бальсовый плот упорно шел на запад, как и его предшественники пятнадцать столетий назад.

Теперь, когда мы приблизились к Полинезии, погода стала покапризнее, иногда шел дождь, и пассат изменил направление. Прежде он дул с юго-востока, но чем дальше нас уносило экваториальное течение, тем больше он смещался к востоку. 10 июня мы прошли крайнюю северную точку нашего пути: 6° 19? южной широты. В это время мы так близко подошли к экватору, что казалось – нас пронесет севернее Маркизского архипелага и мы затеряемся в океане, не обнаружив земли. Но пассат с востока переместился к северо-востоку и повлек плот по широкой дуге к островам.

Случалось, ветер и волны день за днем не менялись, и мы даже забывали, кому стоять на руле, исключая ночь, когда вахтенный оставался один на палубе. Потому что при постоянном ветре кормовое весло закрепили в одном положении и от нас не требовалось никаких усилий, чтобы парус с изображением Кон-Тики оставался наполненным. Ночью вахтенный мог спокойно сидеть в дверях хижины и любоваться звездами. Если созвездия вдруг смещались, вот тогда уж выходи и проверяй, в чем дело – то ли весло сдвинулось, то ли ветер переменился.

Это удивительно, до чего просто держать курс по звездам, после того как ты несколько недель наблюдал их движение по небосводу. Да и на что еще смотреть ночью? Мы точно знали, где и какие созвездия появятся с наступлением темноты. Когда мы приблизилась к экватору, Большая Медведица поднялась так высоко над северным горизонтом, что мы уже боялись, как бы не показалась Полярная звезда, встречающая того, кто пересекает экватор с юга. Но пассат подул с северо-востока, и Большая Медведица опять сползла вниз.

Древние полинезийцы были замечательными навигаторами. Днем они ориентировались по солнцу, ночью – по звездам. Поражают их познания о небесных телах. Они знали, что земля круглая, у них были свои слова для таких сложных понятий, как экватор, эклиптика, северный и южный тропики. Жители Гавайских островов вырезали на бутылочных тыквах карты прилегающих областей; на некоторых других островах карты сплетали из прутьев, обозначая раковинами жемчужниц острова, а прутьями – течения. Полинезийцы знали пять планет, они называли их блуждающими звездами в отличие от настоящих звезд, тремстам из которых дали свои названия. Хороший навигатор в древней Полинезии отлично знал, где в разные времена года покажется с приходом темноты та или иная звезда, как она перемещается за ночь. Полинезийцы запоминали, какие созвездия кульминируют над данным островом, и случалось, он носил то же название, что звезда, которую из ночи в ночь, из года в год можно было наблюдать над ним.

Глядя на звезды, полинезийцы определяли, как далеко на юг или север забрались они во время плавания. Исследовав и покорив ближайшие к Америке архипелаги, они из поколения в поколение поддерживали связь между отдельными островами. По преданию, когда вожди из Таити отправлялись в гости на Гавайские острова, лежащие в 2 тысячах морских миль к северу и на несколько градусов западнее, кормчий сперва правил по солнцу и звездам прямо на север, пока звезды у него над головой не говорили ему, что он достиг широты Гавайского архипелага. Тогда он поворачивал под прямым углом и шел на запад, пока птицы и облака не указывали ему цель.

Откуда у полинезийцев такое знание астрономии, откуда тщательно разработанный календарь? Во всяком случае не от меланезийских или малайских народов на западе. А вот у «белых бородатых людей», которые передали свою замечательную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, был сходный календарь и такое знание астрономии, каким никто в Европе не обладал в ту пору.

В Перу, где южноамериканский материк спускается к Тихому океану, по сей день в песчаной пустыне можно увидеть древнюю астрономическую обсерваторию, памятник времен все того же таинственного народа, который высекал исполинских идолов, строил пирамиды, разводил батат и бутылочную тыкву.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 6. Через Тихий океан. II

Глава 6. Через Тихий океан. II Потешное судно. – Прогулка на надувной лодке. – К чему приводит развязность. – Без ориентиров. – Бамбуковая хижина в океане. – На долготе острова Пасхи. – Загадка острова Пасхи. – Боги-великаны и каменные исполины. – Парики из красного

10. Через Тихий океан

10. Через Тихий океан В конце лета 1943 года американский флот открыл новый фронт войны против японцев – в центре Тихого океана – и принял новую оперативную доктрину. Это стало возможным потому, что в состав флота вошло большое число новых быстроходных авианосцев. В этот же

Глава 4 «Шарнхорст» выходит в океан

Глава 4 «Шарнхорст» выходит в океан Над Альта-фьордом в Рождество 1943 года лежала тьма. Еще дальше на север,вдоль норвежского берега, между Тромсё и Хаммерфестом, в это время года царила почти непрерывная полярная ночь. Воды фьорда были сине-черными и холодными как лед. На

Битва за Тихий океан

Битва за Тихий океан Многие военные эксперты и политики предрекали неизбежное поражение Японии, когда вся мощь американских и британских вооруженных сил в конечном итоге будет брошена на чашу весов; но японские военные лидеры, завороженные начальными успехами,

Панамский канал — дорога в Тихий океан

Панамский канал — дорога в Тихий океан Общая протяженность Панамского канала составляет 81,6 км, из них 65,2 км — по суше и 16,4 км — по дну Панамской и Лимонской бухт. Минимальная высота над уровнем моря — 83 метра. Минимальная ширина по дну — 150 метров. Глубина шлюзов — 12,@

«Через Геринга – к Гинденбургу!» и «Через Гинденбурга к власти!»

«Через Геринга – к Гинденбургу!» и «Через Гинденбурга к власти!» Рана медленно заживала, и Геринг прибегал к морфию, чтобы ослабить боль. Он продолжал принимать морфий и после того, как вышел из госпиталя. После приема наркотика он нередко выступал с зажигательными

Прорыв в Тихий океан

Прорыв в Тихий океан В конце 1577 года отряд Дрейка в составе пяти кораблей отправился в путь. Английская эскадра пересекла Атлантику и вдоль бразильских берегов поплыла на юг, к проливу Магеллана, которым шестьдесят лет назад великий мореплаватель прошел в Тихий океан.

На «Баунти» в Тихий океан

На «Баунти» в Тихий океан Плавание английского корабля «Баунти» в Южные моря остается самым романтичным и увлекательным сюжетом за всю историю

Через океан

Через океан Долгое и однообразное плавание проходило в изобретении всякого рода празднеств и увеселений. День начинался с утренней мессы. К ней добавлялись менее возвышенные занятия – петушиные бои и бега, в которых состязались свиньи, взятые на борт в качестве

Глава 14 Бирма и Тихий океан

Глава 14 Бирма и Тихий океан Сейчас я должен попросить читателей вернуться почти на год назад, чтобы иметь возможность обрисовать ему ход войны против Японии на Тихом океане, который в то время был театром главных усилий Соединенных Штатов и Австралийского Союза.Ко второй

«Разговор» через океан

«Разговор» через океан …В октябре 1939 года начальник отдела радиосвязи Иван Артемьев вызвал к себе воентехника 2-го ранга Олега Туторского. В ту пору Туторский служил в отдельном радиодивизионе. За плечами у воентехника была война в Испании, командировка в Чехословакию.

Глава XXIV. Флаг Святого Георгия возвращается на Тихий океан

Глава XXIV. Флаг Святого Георгия возвращается на Тихий океан «Войны выигрываются не случайными операциями или морскими дуэлями, а сосредоточением сил и их умелым использованием». А. Т. Мэхен, «Морская мощь и ее влияние на войну 1812» К началу июня 1944 флот адмирала Нимица в

Глава XXIII. Адмирал Шпее пересекает Тихий океан

Глава XXIII. Адмирал Шпее пересекает Тихий океан Первая неделя октября, в течение которой должны были отправиться по назначению австралийские войска, ознаменовалась значительными переменами в общей обстановке как в Атлантике, так и в Тихом океане. В Тихом океане ситуация

ГЛАВА VI Выход Владивостокской эскадры в Тихий океан

ГЛАВА VI Выход Владивостокской эскадры в Тихий океан Меры предосторожности, принятые при появлении неприятельской эскадрыНачальник Морского Генерального штаба Ито в 4 часа 30 минут утра 7 (20) июля получил донесение из Сангарского пролива, что в 3 часа 30 минут утра 3 крейсера

Электрополис: передача технологии через океан

Электрополис: передача технологии через океан Чикаго, освещенный Инсуллом, стал городом, демонстрировавшим миру преимущества электричества. У него был только один соперник – Берлин, который во всем мире называли «электрополисом».Ключевую роль в обретении Берлином – и

37. Здравствуй, Тихий океан

37. Здравствуй, Тихий океан Лейтенант Алексей Малахов прибыл во Владивосток. Во Владик, как говорят бывалые моряки. Всё на нём новое, с иголочки. Тужурка подогнана по фигуре. Фуражка сшита на заказ лучшим мастером Севастополя. Рубашка белоснежная, галстук рижский. Тёмная