Воскресный день в лесу, вино рекой, и женщины, и графы, и поэты, и художники, и шпионы…

Воскресный день в лесу, вино рекой, и женщины, и графы, и поэты, и художники, и шпионы…

Начнем, конечно, с живописи и с друзей-живописцев. В 1925 году вполне процветающий (семь выставок за четыре года) парижский художник Василий Шухаев написал портрет их с Сашей Яковлевым друга, покровителя и благодетеля Люсьена Вожеля. Очень странная фигура и лицо странное, и одет не по-нашему, даже и не по-французски, вроде как шут или «ряженый» (под старого лорда). Глядящий на нас с портрета Шухаева, человек этот сразу вызывает какие-то сомнения, точнее говоря, опасения. Есть тех времен фотография, на которой Вера Федоровна Гвоздева и ее гостившая в Париже матушка снялись на фоне этого портрета. Так вот, Вера Федоровна стоит вполне победительно в цвете своей пусть и не первой, а все ж молодости, но вот матушке ее, вдове честного петербургского лавочника, купца второй гильдии, той явно не по себе: она отвернулась от этого черта и как-то съежилась. А ведь умная была женщина, прожившая нелегкую жизнь…

Два американских автора попытались (со слов пригретого некогда Вожелем Алекса Либермана) описать внешность тогдашнего Вожеля (как бы увиденного глазами юного Алекса, чья развеселая матушка была в ту пору любовницей издателя Вожеля, а заодно и художника Саши Яковлева:

«Да он просто вылитый мистер Пиквик, румяный круглолицый блондин с голубыми глазами, наряженный в пародийно-английском стиле: твидовая пара в бело-коричневую клетку, бледно-желтый жилет, высокий крахмальный воротничок и галстук-бабочка».

Можно понять растерянность Вериной матушки в дебрях «левого» Парижа конца 20-х. Кто он, этот богатый клоун Вожель?

На портрете Вожеля, написанном Шухаевым, заметишь еще и цилиндр, и пластрон накрахмаленной сорочки, и белые перчатки, и трость… «Старый барин», — снисходительно говорили о хозяине за щедрым его воскресным обедом «левые» гости Ла Фезандри.

Этот-то сытый барин, женолюб, жуир, издатель, фотограф, агент Коминтерна и сделался покровителем двух русских друзей-художников из Петрограда. Он издавал сам и пристраивал у издателя — свояка Жана де Бруноф альбомы Яковлева, он хлопотал за Шухаева и развлекал их с женой, безотказно принимая их у себя в Париже на рю Бонапарт и главное — на снятой им даче близ городка Сен-Жермен-ан-Лэ, в Ла Фезандри.

В. Шухаев. Пьеро

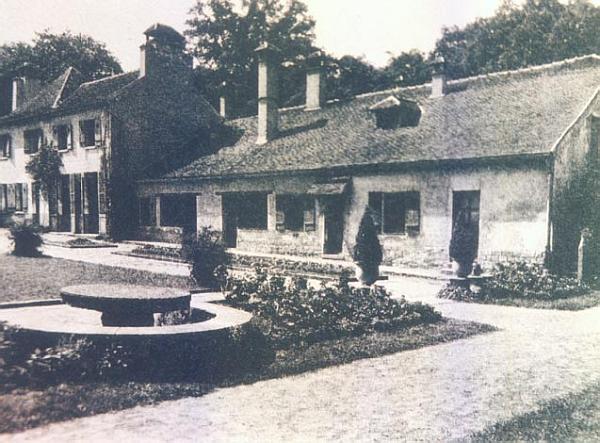

Ах, поместье Ла Фезандри… В один прекрасный летний день я разыскал этот старинный охотничий дом в лесу Сен-Жермен, в стороне от шоссейной дороги, близ «креста Сен-Симона» (отца того самого Сен-Симона, чье имя всуе поминают марксисты). Дом этот и ныне целехонек, стоит среди леса и птичьего гомона. Нынешняя его бесшабашная дачница-американка даже впустила меня посидеть на площадке перед домом, где происходили летом воскресные сборища Вожеля. Я добрался туда с кинооператором Кристианом и хозяйкой небольшой московской киностудии Татьяной и наговорил там перед камерой один из своих более или менее бодрых «Парижских журналов». Но признаться, было мне немножко не по себе в окружении печальных теней всех этих сгинувших так странно и так страшно былых посетителей Ла Фезандри. Щебетали птицы в лесу и равнодушно дремал на солнце охотничий дом Людовика XIV, видевший и надушенных фавориток Людовиков, а также всех потаенных Маяковских, Арагонов, Эренбургов, Кольцовых, Вожелей и прочих агентов шпионского Коминтерна… Что ему были все их тайны, и хитрости, и кровь, этому столько повидавшему дому, если снова шелестит листва, и снова поют птицы…

Но я-то должен был понять, куда «занесло» моих русских героев. Ведь я знал, чем они потом за это расплачивались, мне были не безразличны их судьбы. Кто расскажет нам?..

Обращусь к единственному подробному свидетельству — мемуарной книге венгерского графа-коминтерновца Кароли. Он писал ее в старости, на досуге, в Приморских Альпах, в тихом Вансе, после того, как провалились не только его собственные попытки коминтерновского переворота в родной Венгрии, но и прочие попытки в разных частях планеты, так что даже самое это романтическое слово «коминтерн» было упразднено Сталиным. «Ну, а что оно вообще значило?» — спросит меня русский читатель помоложе (а моложе меня быть уже так нетрудно). Напомню кратенько.

Не веря в возможность долго удерживать власть лишь путем борьбы с собственным народом, большевистская верхушка (Ленин, Троцкий, Сталин и прочие) возлагали надежды на пожар мировой революции. Для его разжигания и была создана организация «коммунистического интернационала». Через нее из нищей, голодающей России большевики вывозили тогда огромные средства, предназначенные для подкупа зарубежных масс, для организации бунтов, заговоров, переворотов. И хотя сколько-нибудь серьезных восстаний и долговременных «социалистических республик» организовать вне России коминтерновцам не удалось, коминтерн не был распущен и цели его не изменились. Просто он стал самой, наверно, крупной в мировой истории тайной саботажно-разведовательной организацией (компартии долгое время назывались за рубежом «секциями коминтерна»). Надеюсь, что ныне слово «коминтерновец», как скажем, и такие старые слова, как «сексот» (секретный сотрудник) или всеобъемлющее слово «революционер», уже утратили свою псевдоромантическую окраску. Впрочем, как знать — мода непредсказуема…

Граф Кароли, участник венгерской социалистической революции (столь же малоудачной, как германская, персидская и прочие) часто бывал с супругой в гостях у Вожеля в Ла Фезандри и так описал позднее эти коминтерновские уик-энды в своих воспоминаниях:

«В те годы мы часто гостили в Фезандри, длинном каменном особняке, построенном в XVI веке в лесу Сен-Жермен. Он принадлежал Люсьену Вожелю… По воскресеньям дом Вожелей был открыт для политиков, писателей и журналистов. Они принимали на английский манер, без церемоний, всякий мог развлекать себя по своему вкусу. Завсегдатаями были компания русских белоэмигрантов, армян и грузин, темноволосых женщин с угольно-черными глазами, возлежавших на низких диванах с подушками и громко разговаривавших по-русски, на языке, которого не понимали ни хозяин, ни его жена, ни прочие гости.

В. Шухаев. Портрет Люсьена Вожеля

Козетта, жена Люсьена, командовала служанками, которые разносили на столики вкуснейшие блюда вроде lapin au vin blanc, artichauts farcis или rago?t de li?vre (ах, много ли нам с Вами скажут эти переведенные на язык родных осин «кролик в белом вине», «фаршированные артишоки» или «рагу из зайца»? — Б.Н.), а все говорили, все одновременно, словно желая положить друг друга на лопатки словами. Новичку, который впервые слышал эти ожесточенные споры казалось, что они должны непременно кончиться дракой».

«После нескольких часов такого бурного отдыха в лесу Сен-Жермен, — продолжает восторженные описанья старый граф, — человек чувствовал себя выбитым из колеи на всю неделю. Вожель с неизменной трубкой в зубах, в ярких костюмах в клетку и брюках в обтяжку, в старомодном воротничке и белом галстуке, он словно явился из 90-х годов XIX века. Он имел жизнерадостный характер, часто блистал в разговоре, рассказывал ярко и забавно. Он был отличный делец, с американским размахом руководил своим обширным издательским бизнесом и всегда находил при этом работу для друзей, был очень щедрым. Он вечно был окружен советскими из России, журналистами и начальниками».

Кое-какие из графских сообщений об этих веселых воскресных сборищах в Ла Фезандри, несомненно сыгравших печальную роль в судьбе наших героев-художников, нуждаются в разъяснениях. Скажем, намек на «советских из России» (они же иногда и «начальники»), окружавших Вожеля, достаточно прозрачен. А вот «белогвардейцами» граф называет тех русских гостей, которые не только не вели борьбы за укрепление советской власти, но и вообще бежали, сломя голову, из страны социализма — «невозвращенцев», вроде Сергея Прокофьева, Саши Яковлева или беглой пары Шухаевых… Вот их-то и должно было обрабатывать коминтерновское гнездо Ла Фезандри, и надо сказать, с задачей своей оно справилось почти успешно. Влекомый безмерным славолюбием и алчностью Прокофьев и влекомый женой Шухаев ринулись в 30-е годы из мирного Парижа в смертоносную мясорубку сталинского террора, так что развеселый Ла Фезандри внес свою лепту в перевоспитание «белогвардейцев» в духе…

Но неужели это он, беспечный коминтерновский женолюб Вожель, способен был на организацию такого очага и правильное им руководство. Лично я сомневаюсь в этом. Мне думается, что у начала этой «разведоперации» (любимое словечко покойного генерала Судоплатова) стоял разведчик более опытный, чем сластена Вожель.

Нетрудно предположить, что за ниточки фезандрийского кукольного театра дергал советский разведчик, еще один «красный граф» — Алексей Игнатьев.

Таинственная Коминтерновская дача в Фезандри

Усадьба Ла Фезандри, вопреки предположениям венгерского мемуариста, вовсе не принадлежала Вожелю. Во время Великой Революции королевский охотничий дом был национализирован Французской республикой, которая блюдя законы Равенства, стала сдавать эту роскошную дачу «более равным» гражданам, каждый раз на 15 лет. К тому времени, когда коминтерновец Вожель (всего-навсего издатель — не Бог весть какая персона) снял эту не дешевую усадьбу, граф Игнатьев уже вовсю развернул свою полезную разведдеятельность в окрестностях Сен-Жермен-ан-Лэ. Его собственная грустная участь вынудила его к суетливой деятельности, извивы которой при внимательном чтении различимы даже в двусмысленном (антифранцузском и пронемецком) довоенном графском бестселлере «50 лет в строю». Случилось так, что к моменту падения Романовых в России на банковском счете русского военного атташе в Париже скопились астрономические суммы русских денег. Военный атташе граф Алексей Игнатьев вел дела по снабжению русских экспедиционных корпусов во Франции, по закупке боеприпасов. На многих страницах своей малоправдивой автобиографии (ее шутливо называли в Москве «50 лет в струю») граф рассказывает, как он после падения русского трона не отдавал деньги ни высочайшим представителям демократического Временного правительства России (граф был, вероятно, «слуга царю», как ему и было положено), ни русским эмигрантским организациям, пытавшимся облегчить участь русских беженцев, инвалидов войны, сирот… Граф берег неизвестно чьи миллионы, к тому же и личные графские расходы были (судя записям наблюдательных агентов французской полиции) отнюдь не скромными: великолепное парижское «гнездышко» на дорогом острове Сен-Луи, любимая жена-балерина и т. д. (труженики французской полиции все заметили, в том числе и «пронемецкие симпатии» графа). Легко представить себе, как после Великого Октября вольно гулявшие по Парижу люди Дзержинского явились под вечер в роскошное «гнездышко» графа и пообещали размазать его по стене вместе с его дрыгоножкой, если он срочно не объявит, что все русские деньги до копеечки он передает большевикам. И граф знал, что эти люди не шутили и что никто его спасать не будет. «Вы знаете, что мы делаем с теми, кто встает на пути наших денег?» — спросили люди Красина у брата замоченного в тюрьме молодого фабриканта Шмидта. Брат знал, как и помнил, что случилось в Каннах с их дядей Саввой Морозовым, так что он сразу отказался от своей доли наследства в пользу незнакомого ему Ленина. Так же разумно (хотя и не слишком смело) поступил служака Алексей Игнатьев. Он объявил, что все деньги отдает большевикам, так как они «законные» и «великие» наследники царя и отечества. Позднее он объяснил в каком-то захудалом французском журнальчике «Эксельсиор», что вообще-то он всегда любил не царя, отечество или даже свободу, а любил большевистскую демократию, что «Советы» (уже, кстати, к тому времени задавленные большевиками) и есть высшая форма демократии: есть даже такое русское слово «советоваться» («Кто там с кем советуется?» — записал в своем дневнике умница Бунин и тут же спрятал эту фигу в кармане)…

Игнатьев полагал, что после такого поступка его должны взять на разведслужбу к большевикам, но ему объяснили, что он еще должен «заслужить доверие» и «загладить вину» (а может, просто в тот момент было не до него, хотя вот былых парижских сыщиков 3-го отделения большевики уже завербовали). О том, как долго маялся граф в ожидании награды, как ему пришлось покинуть дорогую парижскую квартиру и купить старинный домишко в Сен-Жермен-ан-Лэ, как усердно он «оказывал услуги», пуская в дело накопленный им «капитал знаний» и заграничных связей, как подрабатывал по мелочам, а потом еще маялся на невысокой, но вполне секретной должности в советском поспредстве — обо всем этом Игнатьев подробно рассказал во втором томе своей автобиографии, из которой в новом московском издании опытный издатель выкинул все самые интересные («технические», как умно сказано в аннотации) подробности. Конечно, в эмиграции знали о подлом (но вполне объяснимом) поступке графа Игнатьева, и семья официально от него отреклась, а брат Павел (бывший глава русской разведки в Париже, рано умерший в эмиграции) запретил перед смертью даже пускать предателя на его похороны. Знала о нем и французская полиция (по свидетельству самого графа, даже оберегавшая его от гнева соотечественников). В общем, Игнатьев выжил, усердно и успешно работал на большевистскую разведку, «заслуживая прощение» подлинными или мнимыми разведзаслугами. Заслуги могут быть реальные и «виртуальные», главное напоминать о себе, не оставаться без дела (в романе Грина английский шпион посылал в Лондон малоразборчивый секретный план пылесоса, прихваченный в хозмаге). У Игнатьева были свои, более или менее яркие «разведоперации». Может, даже менее вредные для его хозяев, чем убийство Троцкого, которое до сих пор делает героем этого террориста-мученика. Похоже, что ареалом активной деятельности Игнатьева стали окрестности Сен-Жермен-ан-Лэ. Там разместился «очаг» просоветских, но как бы и монархических «младороссов» Казем-Бека, рядом поселился и (былой друг старый Казем-Бек. Здесь же поблизости сыскалась «коминтерновская дача» для Люсьена Вожеля. Нетрудно предположить, что в ее оплате приняла участие щедрая Организация («Денег не жалеть!» — настаивал еще первый вдохновитель Коминтерна по кличке Ленин).

Понятно, отчего осторожные мемуаристы проклятого века старались не упоминать ни название коминтерновской усадьбы, ни тем более, имя Игнатьева. Проговорились оба фезандрийских графа — венгерский и русский. Ну как было Игнатьеву умолчать в своих мемуарах о самой успешной и дорогой из его фезандрийских разведопераций — операции 1931 года по дезинформации Запада. Наивный (а может, только осторожный и лукавый) граф Кароли подробно рассказывает в своих мемуарах о знаменитой поездке коминтерновской верхушки Ла Фезандри в Советскую Россию. Группа «независимых журналистов и писателей» (писатель там оказался один), близких к Ла Фезандри, должна была проинформировать (точнее, дезинформировать) западную публику о небывалом процветании советских людей, об их счастье под радостным гнетом сталинского коммунизма как раз в ту пору, когда сбылось страшное предсказание Достоевского об антропофагии, к которой приведут россиян социалисты: распухшие от голода украинские крестьяне, пожрав всех собак, кошек и крыс, начали есть младенцев и трупы. Смутные слухи о голоде, о «декулакизации» и страшных репрессиях просочились на Запад в то самое время, когда Москве был необходим новый взлет западного энтузиазма, — перед началом новой волны репрессий и завершения сталинской борьбы за власть. Вот тогда-то и было решено провести эту операцию. По утверждению Игнатьева, он сам ее задумал…

Граф Кароли сообщил в старости (в 1950 году), что Вожель поделился с ним новой своей идеей — поехать в Советский Союз и рассказать французам всю правду о счастье социализма. Наверняка Кароли не читал вышедшей в Москве перед войной книги Игнатьева, в которой советский разведчик сообщает, что это он предложил Вожелю идею новой «разведоперации» — роскошной, оплаченной Советами «писательской» поездки в Советскую Россию. Возможно, Игнатьев был уполномочен соблазнить издателя Вожеля готовностью заказчика оплатить не только поездку, но и неслыханный тираж «советского номера» его журнальчика «Вю».

В мемуарах графа Кароли описана «невероятная метаморфоза», которая произошла с графом Игнатьевым во время знаменитой поездки 1931 года — сразу при пересечении советской границы. Официально, сообщает венгерский граф, Игнатьев был включен в «писательскую группу» в качестве переводчика и поначалу он был, как всегда, почтителен, галантен, целовал дамам ручки и всем все переводил, как ему и полагалось по должности. Однако после пересечения границы он (как изумленно сообщает мемуарист) вдруг стал хамоват, пил водку с подсевшими к ним агентами ГПУ и никому больше ничего не хотел переводить. Зато он щедро платил за всех в буфете и, похоже, стал главным… Думается, коминтерновский разведчик граф Кароли здесь лишь обыгрывает столь милый для западной публики «русский» сюжет. Не хуже французской полиции знавший, кто такой граф Игнатьев, Кароли сообщает наивному читателю, что в русском графе «пробудился русский мужик». У них, у русских, всегда так — любовь к почве, Толстой, Достоевский…

Сам Игнатьев не удержался в своей мемуарной книге от прозрачных намеков на то, что это он, а не Вожель был главный человек в поездке, что он ее организовал, что это он, уже в дороге, кормил «иностранцев», кормил и подкармливал в Москве (икоркой, принесенной «рядовым работником» ему в номер), что он распоряжался выделенными Организацией средствами (притом немалыми) и следил за достойным и недостойным поведением подопечных. Так что когда один из этих попугаев (кстати сказать, единственный в этой группе французский писатель по фамилии Шадурн) стал слишком пристально все разглядывать и даже подметил чествование итальянской фашистской делегации в Ленинграде, он был бдительно заклеймен Игнатьевым как враг и срочно выслан на родину (Пусть скажет спасибо, что не «умер скоропостижно», как умер во время подобной же поездки друг и, вероятно, слишком откровенный собеседник Андре Жида — в Севастополе.)

Граф Игнатьев знал, что если он не расскажет сам о своих заслугах, никто не решится даже помянуть его имя в своих мемуарах. Так и случилось. Я наткнулся на упоминание о нем лишь в недавно преданных гласности дневниках композитора Сергея Прокофьева. Прокофьев рассказывает о своем первом визите в советское посольство в Париже:

«…По дороге в буфет я встретил Маяковского, только что из Москвы… Затем Аренс (советский полпред — Б.Н.) меня познакомил с довольно шикарным господином лет пятидесяти, с розеткой Legion d’Honneur, который сразу наговорил кучу комплиментов про мою музыку, говоря, что он всю ее играл на рояле. Я спросил потом Аренса, кто это. Аренс ответил: “Генерал-адьютант граф Игнатьев”, и видя мой оторопелый вид, прибавил: “Теперь он с нами”…»

После знаменитой фезандрийской поездки в Россию (и выхода полумиллионнным тиражом «советского» номера вожелевского журнала) Игнатьев получил работу «по специальности» в Москве, но еще приезжал иногда по делам разведслужбы в Париж и встречался со своими подопечными. Когда редакция правой газеты «Возрождение» подловила главу младороссов Казем-Бека на тайном свидании с Игнатьевым в парижском кафе, это был катастрофический провал для «Молодой России». Многие энтузиасты тогда сразу ушли из популярной «монархической» организации…

Посещение парижских и загородных русско-французских сборищ (у Нюты Симон, у Самойленки и Фатьмы Ханум, у Вожелей, у Паскар-Либерманов) не мешало успешной работе художников Яковлева и Шухаева, скорее, наоборот. Если поначалу необходимость конкурентной борьбы в Париже казалось новичку Шухаеву ужасной («Ужасно то, что в нашей заграничной жизни все от жизни приходится вырывать буквально зубами…» — жаловался он в письме Кардовскому), то очень скоро он к этой борьбе приспособился. «Разумеется, приобрели некоторый жизненный опыт, трудности житейские не так уж страшат, как когда-то в России», — сообщал он в том же письме.

Как и в былые годы, Шухаев и Яковлев охотно исполняли росписи стен и плафонов в богатых домах. В самом начале 1924 года Яковлев писал Кардовскому:

«Работал это последнее время я как каторжный. Надо было до отъезда в Италию, куда я еду 24-го этого месяца, выполнить три больших декоративных панно. Заказ был дан мне от частного лица из г. Брюсселя. Панно изображают Утро, День и Вечер. Пейзаж занимает значительное место. Входят фигуры, входит немножко и мифологии. Кажется, разрешил я задачу неплохо — кроме того, надо было сделать портрет и несколько мелких вещей. Сейчас все благополучно закончил и еду в Италию, где мне предстоит интересная работа — роспись зала в старом итальянском замке. Дана полная свобода — замок исключительной красоты и простоты… крепостного характера, снаружи (постройка — Б.Н.) совсем реставрациями не тронута… в замке 14 века… Проведу лето в Италии. Осенью же намереваюсь провести выставку своих вещей в галерее Барбазанж…»

В августе 1924 года Яковлев пишет тому же Кардовскому:

«Сейчас заканчиваю роспись в замке (театральный зал). Работаю страшно много…»

Яковлев вместе с Шухаевым расписали концертный зал на парижской улице Перголез (в XVI округе Парижа), Яковлев выполнил также стенопись в домашнем театре на вилле князя Ф. Юсупова в парижском пригороде Булонь-сюр-Сен. Об этом домашнем театре и фресках Яковлева вспоминал русский художник Эрте:

«Когда Юсуповы в конце концов покинули Россию в апреле 1919 года на борту британского дредноута “Мальборо”, они смогли вывезти с собой много ценностей — картины, мебель, украшения и предметы искусства. Вырученные от их продажи средства поддерживали их много лет, позволяя им жить если не в имперской, то в относительной роскоши. Кроме имения на Корсике, у них был дом с большим садом около Парк де Прэнс в Булонь-сюр-Сен… Князь приказал пристроить к дому крыло, в котором устроил очаровательный маленький театр. Стены были расписаны фресками работы Яковлева, знаменитого русского художника. Этот дом был разрушен несколько лет тому назад, чтобы освободить место для многоквартирного дома. У меня разрывалось сердце, когда я видел пустырь, усеянный осколками этих замечательных фресок».

Увы, спекулянты и «избранники народа» курочат дома-памятники не реже, чем их ломают диктаторы. От всего остаются скупые мемуарные строки, иногда вдобавок слепые фотографии…

Татьяна Меттерних (в девичестве княжна Васильчикова, сестра прелестной писательницы Мисси Васильчиковой) так вспоминала позднее о юсуповской вилле в Булони:

«У Юсуповых всегда во дворцах были театры. Для них это было в порядке вещей. Их булонский театр был устроен и оформлен их другом художником Александром Яковлевым. Грациозно располагавшиеся во всю ширину стен одалиски были написаны в кремовых, бежевых и блекло-зеленых тонах во вкусе ар нуво. Сам театр, застеленный ковром, имел форму большого овального салона, отделенного от сцены занавесом и расположенной в центре лесенкой».

Василию Шухаеву довелось (по поручению того же Ф. Юсупова) расписать в Париже «в русском стиле» Русский Домик на улице Монт Табор (дом 36). Один из французских посетителей зала для гостей этого домика (Шарль Ледре) с энтузиазмом описывал шухаевскую роспись и всю эту стилизованную роскошь:

«Этот домик Шухаев в изобилии украсил арабесками и золотым узорочьем. Повсюду — огромные зеркала в массивных рамах, и чудится, что ты в старой Венеции… Потолок, украшенный гербами, отбрасывает красные и зеленые блики. И они рождают ностальгическую тоску по прошлому, которое пытаются воскресить в этом домике, сделанном под старину…»

В ту пору Шухаев пишет также натюрморты, пишет декорации для театра Балиева «Летучая мышь».

И Шухаев, и Яковлев выставляются в Париже, в Брюсселе, в Гааге и в Нью-Йорке. Жизнь бьет ключом. Оба они пишут портреты, зачастую портреты людей, которые прочно входят в их жизнь.

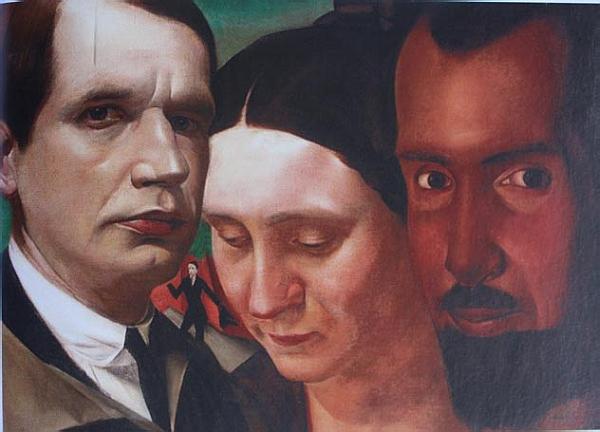

Шухаев написал в 1925 году огромный портрет Люсьена Вожеля, их общего благодетеля, ценителя искусства и радостей жизни, их покровителя и коварного искусителя.

А. Яковлев. Дама с двумя масками. Было у нее две маски или больше — у молодой супруги Шухаева, теперь уже трудно сказать

Среди портретов, написанных в ту пору Яковлевым, наибольший успех выпал на долю портрета Веры Гвоздевой, купленного музеем Люксембургского дворца. Яковлев пишет и второй портрет жены друга — картину «Дама с масками». Похоже, что и модель была дамой не простой, так что маски были придуманы не без смысла: оба портрета наводят на мысль о сложности отношений между закадычными друзьями. Можно предположить, что и в истоках этой новой сложности, приведшей через десяток лет к разлуке, надо, как учат практичные французы, «искать женщину». Может, именно эту, с масками?

На ту же мысль наводит и тройной портрет, написанный в ту же пору Шухаевым. Он сильно непохож на радостный их с Сашей двойной портрет, начатый на Капри и завершенный Шухаевым в старости. На тройном портрете между странным, рассеянно парящим в облаках неведенья Шухаевым и целеустремленным, полным жизни Яковлевым вклинивается Вера: ее недовольное, мрачное лицо с прикрытыми глазами буквально входит клином между двумя мужчинами… Что происходило тогда — споры, размолвки, разногласия, новая любовь (кстати, любовь втроем была в моде не только в Петербурге, но и в Париже)? Хранители архива и биографы то ли ничего не знают (и не хотят знать), то ли хранят семейные тайны, оберегая свой покой…

В. Шухаев. Тройной портрет (Василий и Вера Шухаевы, Александр Яковлев). 1922 г.

Среди портретов, написанных Яковлевым, не оставим незамеченным портрет Генриетты Паскар. Она была возлюбленной Вожеля и возлюбленной Яковлева. История ее знакомства с Яковлевым вполне иронично рассказана биографами ее сына Александра Либермана (американского журнального деятеля и скульптора-авангардиста) и записана то ли со слов самой Генриетты Паскар-Либерман, то ли со слов ее сына, с детских лет наблюдавшего за авантюрами своей неуемной, любвеобильной и артистичной матушки. Вот она, эта история. В один прекрасный день Генриетта, сидя с сыном в дорогом парижском ресторане, увидела за дальним столиком какого-то вполне неординарного мужчину с густой античной бородкой и тут же послала ему через официанта записку: «Вы мне нравитесь». После чего мужчина с бородкой переместился в спальню замужней, но вольной мамаши Алекса. Человек с бородкой был Саша Яковлев, и роман их с Генриеттой продолжался несколько лет. Российские еще, пореволюционные усилия энергичной Генриетты по созданию первого русского детского театра или, как его называли позднее, театра юного зрителя благосклонно отмечены в мемуарах другого парижского художника-женолюба, Юрия Анненкова. Вероятно, этому теплому напоминанию мы также обязаны неутомимой женской энергии этой любимицы муз и художников. Впрочем, судя по воспоминаниям ее сына, сами музы отзывались на упорные призывы его маменьки менее щедро, чем мужчины. Упомянутый здесь сын Генриетты стал позднее мужем племянницы Александра Яковлева Татьяны, которую щедрый дядя выписал из Пензы в середине 20-х годов. Саша Яковлев беззаветно помогал друзьям, попавшим в беду, много помогал семье — и маме, и сестре Сандре, и детям брата Алексея, уехавшего в США еще в годы войны и оставившего жену с дочерьми в Пензе, куда с приходом большевиков пришел и голод. Узнав о бедствиях бывшей жены брата (эта «роковая женщина», расставшись с Сашиным братом, сразу вышла замуж, но и новый богатый ее муж не пережил новых российских бедствий). Узнав о том, что у пензенской племянницы Татьяны «затемнение в легких», добрый дядя устроил ей вызов во Францию. Тогда-то в парижских гостиных и появилась молодая длинноногая пензенская блондинка Татьяна Яковлева, чье имя более всего известно в России в связи с новой влюбленностью и сватовством Маяковского, а в Америке благодаря успехам ее мужа Александра Либермана в журнальном и художественно-авангардном бизнесе. В последнее десятилетие немало было написано о дружбе знаменитой некогда блондинки с ленинградскими диссидентами — Барышниковым, И. Бродским, Г. Шмаковым, Л. Штерн. Реже пишут в связи с ней о ее добром дяде-художнике Саше Яше и уж вовсе никогда — о ее славном дедушке, пионере русского автостроения. До сих пор пишет о Татьяне ее дочь, левая американская писательница, но ее, конечно, больше всего волнует несостоявшееся родство с «поэтом Революции» Маяковским. Сам приезд знаменитой Сашиной племянницы из Пензы в Париж описан ее дочерью не без юмора:

«Неукротимая девица, вышедшая на перрон из вагона — великолепная и немытая, одетая в какое-то тряпье, малограмотная и невоспитанная, как положено тогдашнему коммунистическому подростку, — сходу начала визгливо заявлять о своих самых заветных пожеланиях, обо всем, чего она ждет от Парижа. Где тут продаются самые дешевые меховые изделия? А на что похожи брильянты? И где тут проходят лучшие вечеринки, на которых можно познакомиться с самыми роскошными французами из высшего общества? Когда все три женщины садились в такси, чтоб ехать домой, Бабушка шепнула… Сандре: “Вся эта коммунистическая белиберда, как мы и ждали, а вдобавок она еще хочет стать графиней”».

Темпераментная Генриетта Паскар оставила добрые воспоминания и у запечатлевшего ее художника Яковлева, и у художника Анненкова, и у всеми по странности забытого деятеля Люсьена Вожеля

А. Яковлев. Портрет матери в старости. 1929

Читателям нынешних «глазурных» журналов (выпуску каковых второй муж Татьяны посвятил свою творческую жизнь) вовсе не покажется странным, что «неукротимая девица» добилась всего, о чем мечтала (или почти всего, ибо первый ее муж, младший сын виконта дю Плесси, не был, строго говоря, настоящим графом).

Роковая племянница Саши-Яши вскоре по приезде в Париж

Когда молоденькая племянница Саши подлечилась на пляжах Ривьеры, загорела и чуток отъелась, дядя ввел ее в свой лево-светский круг. Несмотря на недостаток общего развития, грамотности и благовоспитанности (а может, и благодаря им) длинноногая блондинка смогла вскружить голову многим завсегдатаям Ла Фезандри. Одним из ее поклонников оказался и выездной поэт Владимир Маяковский, которого познакомила с ней сестра Лили Брик Эльза Триоле. Маяковский предложил Татьяне руку и сердце. Ей нравились его звание Главного Поэта, его дорогие английские костюмы, тогда модные («он был одет скорее на английский лад, все было очень добротное, он любил хорошие вещи. Хорошие ботинки, хорошо сшитый пиджак, у него был колоссальный вкус и большой шик…»), его готовность сорить деньгами, его влюбленность и готовность к браку. И все же согласия на брак она ему не дала и озабоченно написала матушке в Пензу:

«У меня сейчас масса драм. Если бы я даже захотела быть с Маяковским, то что стало бы с Илей, и кроме него еще есть 2-й. Заколдованный круг.

…Не забывай, что твоей маленькой доченьке уже 22, и что немногим женщинам за их долгую жизнь выпадало столько раз быть любимыми, как мне за мою короткую. (Это я унаследовала от тебя. Здесь у меня репутация “femme fatale”)».

Итак, молодая манекенщица гордится своей репутацией роковой женщины, подлинной или мнимой. Мемуары Нины Берберовой растиражировали тогдашнюю любимую фразу парижской красавицы-модистки: «А у нас в Пензе лучше». (Не вполне, впрочем, искреннюю, ибо с Главным Поэтом Пензы и окрестностей вернуться в его лучший из миров она отказалась).

Знаменитый дядя написал портрет знаменитой племянницы, вскружившей голову Маяковскому

Надо отдать должное ее чутью: она ощутила опасность, исходящую от Лили Брик, подчиненность Маяковского этой женщине, а может, и Тому, что стояло за этой женщиной. Она не зря опасалась…

Маяковский собирался снова приехать в Париж для нового сватовства, но тут супруги Брик (Лиля и Ося), озабоченные угрозой потери главного кормильца семьи, спохватились и познакомили Маяковского с Норой, а заодно, вероятно, помогли поэту перейти в категорию «невыездных» (каковая резкая перемена в его социальном статусе не могла не ввергнуть поэта в пучину далеко не напрасного страха, который сами знаете, к чему привел…). Ну, а Татьяна Яковлева вышла тем временем замуж за Бертрана дю Плесси («без любви», но зато за «графа»). Позднее, пройдя весь извилистый путь «роковой женщины», она уехала с Александром (отныне Алексом) Либерманом в США, где Алекс стал одним из столпов журнала «Вог», а она, забыв «левые» парижские компании, стала «русской аристократкой» в изгнании. Судя по интервью, которое Алекс дал своим американским жизнеописателям, Александра Яковлева он не переваривал, как, впрочем, и прочих былых любовников своей матери. К тому же Либерман, в дополнение к своему высокому издательскому посту в мире высокой моды, считался также видным художником-абстракционистом и скульптором-инсталлятором (конечно, по уши занятый менеджментом, он успевал делать чаще всего лишь эскизы абстракций и схемы нагромождения гигантских железных труб, а сами художественные и строительные акции осуществляли за него работяги), так что блистательный рисовальщик, мастер реннесансной традиции, неоакадемик Яковлев мог, как легко догадаться, лишь раздражать авангардиста Алекса, который отзывался об этом, столь знаменитом в художественных кругах Парижа мамином любовнике весьма недоброжелательно. И напрасно… Щедрый дядя Саша не только вытащил племянницу из голодной Пензы, но и написал хороший ее портрет.

И после родов, развода и автомобильной катастрофы знаменитая племянница Саши Яши была неотразима

Нельзя не упомянуть и еще об одном женском портрете, написанном Александром Яковлевым в судьбоносном 1924 году. Модель его не нуждается в нашем представлении: это была великая балерина, сама Анна Павлова… Со слов Татьяны Яковлевой, биографы ее мужа и ее дочь-писательница довели до сведения потомков, что у победоносного Саши Яковлева был роман не только с Татьяниной свекровью, но и с величайшей танцовщицей подлунного мира… Впрочем, поостережемся верить на слово великой выдумщице Татьяне, любившей приговаривать, что удачная выдумка не грех. Был ли великий роман у художника с великой балериной или его не было, одно очевидно: задумав заказать свой портрет, великая Анна Павлова из тьмы-тьмущей парижских живописцев выбрала именно Сашу Яшу, а верный друг Саша Яша позвал на сеансы позирования Ваську Шухаева. Современный искусствовед (В. Бабняк) дает высокую оценку яковлевскому портрету Анны Павловой:

А. Яковлев. Портрет Анны Павловой

«Портрет изображает великую балерину в рост, одетой в тунику, в изящном танцевальном движении. Почти профильное положение слегка наклоненной головы с устремленным вниз взглядом придает образу характерную печальную грациозность в духе высокой мелодрамы. Медально-чеканная трактовка форм подчеркивается эмалево-гладкой фактурой живописного слоя в гамме локальных зеленовато-вишневых тонов. Позади стройной фигуры величавым маршем уходит ввысь пустынная мраморная лестница с могучей колоннадой в стиле так любимого художником классицизма».

Блистательная пара — Саша Яковлев и Анна Павлова в замке герцогини Грамон в Великобритании

Этот знаменитый портрет Павловой кисти Яковлева принадлежал когда-то подруге Анны Павловой балерине Пьянковой, которая завещала его Третьяковской галерее. Остановитесь перед ним, гуляя по Третьяковке… Он был, кстати, одним из довольно многочисленных «балетных» портретов Яковлева, среди которых можно припомнить портреты Т. Рябушинской, Т. Тумановой, Т. Григорьева, Л. Мясина, Н. Бороновой…

Что же до шухаевского портрета Анны Павловой, то за него заплатили совсем недавно на аукционе в Лондоне сумму, превышающую все прижизненные продажи бедного Васьки вместе взятые (больше полмиллиона фунтов)… Ах, жить надо очень долго, дорогие читатели!

Ну, а тогда, осенью 1924 года, на долю неутомимому Саше Яковлеву выпало самое знаменитое, самое главное путешествие его жизни. Он отправился штатным художником с африканским автопробегом фирмы «Ситроен» (который называют также «черным круизом»).

В середине октября автомобили на гусеничном ходу были отправлены морем из Марселя в Африку, а 28 октября 1924 года все восемь машин вышли из Коломб-Бишара к югу — по берегу речки Саура, через оазисы Бени-Абес, Адрар и Таурарт, через пустынные поля Танезруфта. В седьмом автомобиле (с эмблемой «Кентавр»), где везли также все художественные принадлежности, находились Александр Яковлев и его шофер де Сюдр. В других автомобилях разместились руководитель экспедиции — Хаардт (автомобиль «Золотой жук»), фотограф и киношники (автомобили «Восходящее солнце» и «Крылатая улитка»), в пяти остальных — врач, механик и прочие участники экспедиции.

Экспедиция должна была послужить рекламой автомобильной фирме «Ситроен», испытать автомобили на полугусеничном ходу, произвести киносъемки и зарисовки, а также этнографические и экономические наблюдения в глухих, малознакомых европейцам районах Африки. Яковлев был приглашен престижной экспедицией в качестве художника-этнографа.

Конечно, выставка дальневосточных работ Яковлева наделала в 1920 году немало шума в Париже, но кто все-таки подсказал Хаардту и Андре Ситроену взять в экспедицию художника, а главное — выбрать из бесчисленного множества парижских художников именно Сашу Яковлева, этого мы не знаем (и может, уже не узнаем). Мне доводилось беседовать об этом с красавицей-парижанкой из XVI округа Парижа Каролиной Хаардт де ля Бом. Она приходится внучкой начальнику двух ситроеновских экспедиций Жану-Мари Хаардту (Гаардту), который за месяцы автопробега сделался близким другом Яковлева. Красавица Каролина унаследовала от деда богатейшую коллекцию работ Яковлева, изучала историю искусства и биографию деда, работала при ЮНЕСКО и Географическом обществе, организовывая выставки искусства (одна из них как раз и была посвящена последней экспедиции ее деда), печатала книги об искусстве и путеводители. Составляя для издательства «Фламмарион» свой прекрасный альбом «Александр Яковлев, художник-путешественник», Каролина Хаардт де ла Бом привела в тексте альбома рассказ журналиста из бельгийского еженедельника «Почему бы и нет?» о том, как Яковлев зашел по своим делам в какой-то магазин и там как раз готовили эту знаменитую экспедицию. Спросили «Поедешь?» — «Конечно, поеду…» И поехал. Просто, как все гениальное. И до страсти похоже на прочие легкомысленные журналистские байки. Что это был за магазин, финансирующий столь безумно дорогую экспедицию? Кто там был при этом разговоре? С кем шел разговор? О ком речь? Сам Яковлев об этом ничего не сказал журналисту, так что над газетным репортажем витает привычной запах газетной липы…

Художник-корреспондент Александр Яковлев во время «черного круиза»

Конечно, вполне вероятно, что и сам Ситроен, не чуждый интереса к искусству, и Жан-Мари Хаардт слышали о русском художнике Яковлеве и даже видели его работы. Однако, не менее вероятно и то, что кто-нибудь подсказал им идею включения художника-путешественника в число участников экспедиции. Подсказал кто-то из общих знакомых, именно так чаще всего бывает во Франции.

Далеко не весь круг парижских знакомых общительного и обаятельного Саши Яши нам знаком, и все же приходит на ум один весьма влиятельный знакомец — и Яковлева, и Вожеля. Человек этот много страниц своей русской мемуарной книги посвятил своим привилегированным отношениям с руководством «Ситроена». Это все тот же граф Алексей Игнатьев. Два слова о поразительной его эволюции. В годы Первой мировой войны Игнатьев был русским военным атташе в Париже, заказывал предприятиям фирмы «Ситроен» изготовление шрапнели, встречался с прославленным главой «Ситроена» и поддерживал отношения с другими видными людьми из фирмы. После Октябрьского переворота граф, как сообщает он сам в мемуарах, возлагал на «капитал» этих знакомств особые надежды, считая, что именно этот «капитал» даст ему возможность «послужить родине» и себе самому (сделать карьеру в советской разведке). Граф написал об этом в своей книге несколько патетически, но, в общем-то почти откровенно. Понимая, что его хозяевам-большевикам будет приятно убедиться, что и в знаменитом «Ситроене» у них свои люди, и даже в нашумевшей ситроеновской экспедиции у них свой человек, граф предложил старым знакомым из «Ситроена» замечательную кандидатуру. И они не могли не согласиться и с самой идеей, и с выбором графа. Что же до страстного путешественника-художника, то он с радостью принял предложение. Думается, опытный дипломат Игнатьев не спугнул его грубыми намеками, да и какие опасения могли быть у художника, спокойно варившегося все последние годы в просоветском светском котле Парижа? Шпионы, тайны? Да Саша Яша и не видел, скорей всего, какие тайны, кроме тайн африканских религиозных обрядов, сможет он раскрыть в этой широко разрекламированной экспедиции, в пустынях, саваннах и джунглях. На всякий случай он все же никогда не называл имени хорошо знакомого ему графа, завсегдатая Ла Фезандри, так что если бы не откровения самого графа в его мемуарах, нам бы и в голову не пришли бы подобные предположения… Понятно, что в интересах Игнатьева было представить московскому начальству этот свой успех в наилучшем виде, но тут уж вряд ли кто мог его чему новому научить. Мог, скажем, граф донести, что результаты предусмотренных «Ситроеном» испытаний гусеничного хода на африканском бездорожье могут оказаться полезными для военной промышленности, да вообще, что угодно мог нашептать и написать. Будем надеяться, что со временем вся эта переписка всплывет на поверхность и покажется и грустной, и смешной. Смешной, если мы вспомним, что полугусеничный ход для автомобилей уже давно придуман был и испытан именно в Петербурге (еще до танков Первой мировой). Ну да, испытан первым шофером русского императора Николая II, и притом французом. Берусь напомнить об этом, приступая к рассказу о том, как сын первого русского автомоторостроителя Евгения Яковлева художник Александр Яковлев отправился в автопробег по африканскому бездорожью на гусеничном ходу…

Когда князь Орлов покупал у фирмы Лесснер машины для Государя (а император Николай II любил французские машины), князю понравился обслуживавший его сообразительный молодой шофер фирмы Адольф Кесслер. Присмотревшись к нему, князь пригласил его стать первым шофером русского императора с нескромным окладом 4200 твердых русских рублей в год. Для 1904 года и для Парижа это были большие деньги, рубль еще не был тогда деревянным. Ездил Адольф лихо, и государь полюбил лихую езду. Правда, по-первоначалу государь оробел даже и в автомобиле Евгения Яковлева, развивавшем «бешеную» скорость 20 километров в час, но с Кесслером за рулем Государь уже гонял и при 60–70 километрах…

Вот тогда-то Кесслер и приспособил гусеницы для царских автомобилей — на зимний сезон. И вообще этот Кесслер оказался человеком практичным: при первых петроградских безобразиях 1917 года он погрузил жену, троих детей и все пожитки в вагон железной дороги и двинулся через Финляндию восвояси. Оттого-то и пережил на добрых пятнадцать лет своего царственного клиента и смог продолжить во Франции свои испытания.

Кстати сказать, разместившись на русском престоле, отец советского государственного терроризма Ульянов-Ленин уже в 1919 году велел изготовить для себя «Ролс-Ройс-Силвер-Гоуст» с гусеничным ходом. Пришлось потрудиться над этим заказом и западным мастерам, и Балтийскому заводу. Ленинский «Остин-Кегресс» или просто «Русский-Кегресс», между прочим, стоит за стеклом в Горках Ленинских как наглядный пример великой скромности вождя мирового пролетариата. Именно так утверждали, останавливаясь перед застекленным ролс-ройсом в Горках с группой почтительных (или затаенно непочтительных) туристов, экскурсоводы советского времени. Печальными голосами сообщали, что «Ильич» любил возвращаться на этом ролс-ройсе из Москвы в Горки, ездить в нем на охоту или просто кататься для здоровья — даже в пору полного своего умопомрачения…

Так что не так уж и велика была ситроеновская полугусеничная новинка 1924 года…

И все же «черный автопробег» оказался поразительным испытанием и приключением. Автомобилисты отправлялись в путь в четыре часа утра и двигались до семи вечера. Художник Яковлев приспособился в конце концов рисовать на ходу…

Пустыня Сахара, Судан, Нигер, Чад, Французская Экваториальная Африка, Бельгийское Конго, Мозамбик, Мадагаскар… Машины проходили там, где никогда не ступала нога европейца, и путешественники догадывались, что совсем скоро этот веками и тысячелетьями сложившийся и, не всегда понятный им уклад жизни, весь этот мир традиций исчезнет с лица земли, что «от тайн Африки скоро не останется и следа». «Старый мир задыхается, — писал в своем дневнике Жан-Мари Хаардт, — чтобы завоевать пространство, он уничтожает расстояния и… очарование неизвестности».

Но пока — вот она вокруг, другая цивилизация, другой мир, столь нелегкий, но такой загадочный, волшебный… Завзятый путешественник-художник Саша Яковлев снова, как шесть лет назад где-нибудь, на Ошиме, упивается здешней экзотикой — природой, людьми, зрелищами: людоеды из деревни Банда, церемония Ганза в деревне Бамбари, опасные пигмеи из джунглей…

Да что там художник! Сам почтенный начальник экспедции Жан-Мари Хаардт и его помощник его Одуэн-Дюбрей взволнованно сообщают в своем деловом дневнике путешествия:

«На высоте Тарати появляются дюны: они волнуются, как громадные светлые волны… подъезжаем к Джебел-Куркуру, — мрачной местности, которая считалась очень опасной в прежние времена, так как грабители пустыни имели обыкновение устраивать здесь засады.

Небо уже покрыто звездами…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 15. Вино, ставшее островом

Глава 15. Вино, ставшее островом Призываю читателей: не верьте данайцам, не пейте мадеры, которую вам со всех сторон будут бесплатно предлагать в ресторанах, магазинах и даже супермаркетах. Вернее так: не начинайте своего знакомства с этим замечательным напитком с его

Вино за душу

Вино за душу В середине XV века боярин Юрко из Мальчиц был истинным ужасом львовской окраины поречья.Как-то летом он ужасно томился от скуки в своем имении. Ему пришлось на какое-то время прекратить нападать и грабить, потому что в Ратуше как раз рассматривалась жалоба

За рекой Самбатион, или что говорят пророки?

За рекой Самбатион, или что говорят пророки? Пророчества гласят, что в конце времен все евреи вернутся в Землю Обетованную – не только «сыны Иуды и Биньямина», но и потомки Израильского царства. Они ждут своего часа, утверждает Иерусалимский Талмуд (Санхедрин 10), за

Женщины-шпионы

Женщины-шпионы Гендерный сдвиг в тактике повстанцев диктовал ответные меры советской власти — разрушать украинское подполье, нанося удар по системам связи повстанцев, состоящим в основном из женщин. В то же время благодаря целому ряду факторов, в том числе и связанных с

Встреча над подземной рекой Улица Байкальская и другие, входящие в район Черницыно

Встреча над подземной рекой Улица Байкальская и другие, входящие в район Черницыно Район Гольяново вошел в состав Москвы только в 1960 году. До того здесь был столичный пригород. Ну а до первой четверти ХХ века – и вовсе деревни: Гольяново, Черницыно и Калошино. (Оговоримся

Поэты на первой мировой

Поэты на первой мировой В самом начале революции я твердо решил не отделяться от солдат и оставаться в армии, пока она будет существовать или же пока меня не сменят. Позднее я говорил всем, что считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы

ПОЭТЫ

ПОЭТЫ То танкетки, то ракеты, Залп катюши над рекой. Край родной, жидом воспетый! Где найдешь еще такой? Я попался в шестилетнем возрасте — и навсегда. «Гетто избранничеств! Вал и ров. Пощады не жди! В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!» Вот именно: пощады — не жди.

За рекой смерти

За рекой смерти В марте 1919 года Чапаев назначен командующим Александрово-Гайской группой войск в составе Туркестанской армии Фрунзе, а затем, очень скоро, – начальником 25-й стрелковой дивизии, основу которой составляли его родные Николаевские полки. Комиссаром в

Бог и поэты

Бог и поэты …Бог снисходителен к поэтам. Что же, очень может быть. Говорят, что Творец создал для того, чтобы ему было с кем разговаривать на земле.Маленький клоун-мим Коля Никитин смотрит из темноты крошечного зала за моим танцем на сцене. Потом поднимается с места,

Брэдбери, или Кто пьет «Вино из одуванчиков»

Брэдбери, или Кто пьет «Вино из одуванчиков» В течение нескольких лет Андрею Балабухе пришлось в единственном числе представлять собой жюри на литературной олимпиаде во Дворце пионеров, в той части, которая называлась «Фантастика». Присылали рассказы и критические

Художники

Художники Однажды к художнику Кудрявцеву прибежала после ссоры с мужем его давняя знакомая. Они прошли в кухню, где Толя поставил чайник. Супруга Кудрявцева Женя в это время сидела в комнате, самозабвенно музицируя.Через несколько минут в квартиру снова позвонили.

Вино победы

Вино победы На все века одно лекарство, один магический кристалл: Свобода. Равенство и Братство… Как я от этих слов устал. Вы повторяете их всуе, Но час придет держать ответ: один запьет, другой спасует и третьего простынет след. Я с вами был в одной упряжке и не боялся

Любимые поэты

Любимые поэты – А с Иосифом Бродским Вы не общались?– У нас с Бродским были общие друзья, но мы как-то не сошлись. Признаюсь: не любил, как он читал стихи. Мне нравилось, как читала стихи Нина Николаевна. Она говорила, что читает в старой петербургской традиции –

«Полка» над рекой

«Полка» над рекой Слева — Енисей, справа — скалы, резко уходящие ввысь.Рядом — железная дорога, здесь утром идет электричка — та, что мы проводили сегодня. Назад она повезет рабочую смену в три часа, но это мы не увидим, так как еще будем внутри «Горы». Нам предстоит

Большой воскресный обед

Большой воскресный обед Это удовольствие, ради которого не лень провести у плиты несколько часов воскресного дня. Импровизировать с классикой всегда интересно, потому на каждой кухне и стоит свой неповторимый аромат. Только хочу предупредить, что мои рецепты могут