Глава двадцатая Годы военного коммунизма

Молчите, проклятые книги!

Я вас не писал никогда!

А. Блок

Еду в Зимний дворец. Там заседание комиссии литературно-издательского Отдела Наркомпроса, правительственным комиссаром которого я тогда был назначен.

…По узкой лестнице поднимаюсь в небольшую изящную комнату. Уже собрались, хотя и не все. Ал. Бенуа, П. Морозов[111], несколько художников, кажется Штернберг, Альтман и Пунин, Л. Рейснер, еще кто-то и А. Блок.

Он был не таким, как я представлял его по портретам, по стихам о Прекрасной Даме. Защитного цвета костюм, русые волосы стушевывали выражение его лица. Он стоял у перил лестницы, с кем-то тихо разговаривая. И на фоне белой блестящей стены казался каким-то неподвижным и тусклым пятном.

Назначенный час заседания уже прошел, но А. Луначарского все еще не было. Ждем и беседуем.

Времена для государственной литературно-издательской работы были тяжелые. Интеллигенция саботажничала и сотрудничать с рабоче-крестьянской властью демонстративно не хотела. Из приглашенных к сотрудничеству в великом культурном деле откликнулись немногие, но и эти были для нас загадочным сфинксом. Сумеем ли сговориться, найдем ли общий язык – вот вопрос, с которым я подходил к каждому.

Я внимательно следил за Блоком.

Он стоял недвижный. Прямой, в твердой позе с еле склоненной на бок головой, с рукой за бортом плотно застегнутого костюма. Собеседник что-то возражал, жестикулируя и берясь за голову, а он стоял, невозмутимый, как изваянье, с устремленными глазами, с величавым спокойствием, и только было заметно, как двигались его губы.

Затем он резко повернулся и подошел прямо к нам.

– Кажется, товарищ Лебедев-Полянский? Ваше письмо я получил. Дело интересное. Посмотрим, как сговоримся. Все мы люди разные, по разному расцениваем происходящее. Во всяком случае попытаемся что-нибудь сделать. Вы не из Смольного? Есть тревожные новости?

– Да. Есть какие-то неприятности на фронте.

– Как вы смотрите на все происходящее? – спросил его я.

Нехотя, растягивая слова, как бы выдавливая их из себя, он начал:

– Я… я думаю, что будущее будет хорошо. Но хватит ли у вас, у нас, у всего народа сил для такого большого дела?

Я начал было развивать мысль о ходе революции и ее силах.

– Я говорю о моральных, о духовных силах, – перебил он меня, – культуры нет у нас. Беспомощны мы во многом. От жизни оторваны.

Минут пять говорил на эту тему. Но без увлечения, пожалуй по-профессорски.

Временами он приподнимался в кресле, наклонялся вперед, и свет освещал одну половину его лица. Вперив взор прямо в мои глаза, он порывисто произнес:

– Вас интересует политика, интересы партии; я, мы, поэты, ищем душу революции. Она прекрасна. И тут мы все с вами.

Мне очень хотелось выяснить это «мы», но шумно вошел Луначарский.

– Никак не мог. Никак… Здравствуйте! Рвут на части! Сейчас только кончилось собрание.

Разговор прервался. Публика встала, задвигалась. Вскоре сели за длинный стол, и заседание открылось.

В. Полянский[112]. Из встреч с А. Блоком

26 января 1918 г.

В Зимнем дворце (я опоздал). Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на все отвечает, часто говорит хорошо.

Луначарский, прощаясь, говорит: «Позвольте пожать вашу руку, товарищ Блок».

Дневник А. Блока

Когда при Временном Правительстве упразднили театрально-литературный комитет Александрийского театра и взамен его организовали литературно-театральную комиссию Государственных театров – Блок был приглашен туда в качестве члена. Вместе с Блоком там были – А. Г. Горнфельд, Е. П. Султанова[113], П. О. Морозов.

Главная задача вновь образованной комиссии состояла в подготовке репертуара для бывших императорских театров, и с этой целью членами ее производился просмотр поступающих от авторов пьес. За недолгое существование комиссии (всего лишь – осень 1917 года) Блок прорецензировал 8 пьес.

Н. Волков

В начале 1918 года, уже при новой власти, Александр Александрович был приглашен в члены Репертуарной Комиссии Театрального Отдела. Это было большое дело. В Комиссии насчитывалось множество членов, в том числе профессора: Ф. Ф. Зелинский и Н. А. Котляревский, П. О. Морозов и мн. др. Ал. Ал. был выбран председателем Репертуарной Комиссии и принялся за дело с жаром и большими надеждами. В его обязанности входило частое посещение драматических театров и рассмотрение старых и новых пьес. Под руководством Ал. Ал. работали в библиотеке Александрийского театра молодые и интеллигентные люди, любящие искусство. Они пересматривали пьесы, не пропущенные цензурой и накопившиеся с давних лет. В этом обширном материале было много не только забытых, но и незнакомых пьес, никогда никем не прочитанных. У себя на дому Ал. Ал. рассматривал новые пьесы. Одобряемые им и Комиссией, должны были печататься в издательстве Театрального отдела. В 1919 году в издательстве ТЕО вышел целый ряд пьес классического репертуара, как русских, так и иностранных, а также пьесы новых писателей. Ал. Ал. много занимался составлением списка пьес для народного театра. В числе желательных, кроме классических пьес и старинных водевилей, он считал также мелодрамы.

М. А. Бекетова

Октябрь 17-го года по-новому подошел и к вопросам театра, сделав его одной из задач государственной деятельности. Для этого советская власть учредила специальное ведомство, которое должно было руководить театральной политикой во всероссийском масштабе. Так возник Театральный Отдел Народного Комиссариата по Просвещению, сокращенно наименовавшийся ТЕО.

Н. Волков

Совместная работа наша возобновилась осенью 1917 года в совершенно другой области – в Научно-Теоретической и Репертуарной Секциях, в последней из которых Блок был председателем, и в которую я вошел по его настоянию.

Иванов-Разумник

1918 год. Наша служба в ТЕО – О. Д. Каменева[114] – бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО – ?. Ф. Андреева[115] – ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира».

А. Ремизов

Театральный отдел Н. К. П. Работники интеллигенты, еще не пришедшие в себя от пережитых ужасов революции, но уже верящие в грядущее. Голодные дни, дни подлинного подвига, дни поста…

В кабинете секретаря ТЕО суета и шум. Только что кончилось заседание репертуарной комиссии под председательством В. Н. Всеволожского.

В комнате, кроме секретаря ТЕО, вечно занятого, вечно волнующегося В. Я. Степанова, еще несколько человек, среди них писатели А. Ремизов и А. А. Блок.

И. Цшохер. Из восп. об А. А. Блоке

Одно из первых заседаний – в величественном кожаном кабинете Театрального Отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы – не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Евг. Замятин. Из воспоминаний об А. Блоке

Александр Александрович написал по заказу Горького своего «Рамзеса», изданного впоследствии «Алконостом».

М. А. Бекетова

Он стал думать о пьесе.

– Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву – мне это очень близко – или другое: Тристан и Изольду.

Говорил, что уже сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг, неожиданно – из египетской жизни: «Рамзее» – едва ли не последняя, написанная им вещь.

Прочитали, делали какие-то замечания о «Рамзесе», Блок отшучивался.

– Да ведь это я только переложил Масперо[116]. Я тут ни при чем.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить – нет дров; наши пьесы передали в Народный Дом, из Народного Дома – в Василеостровский театр. «Рамзее» – в Василеостровском театре…

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся не очень весело.

– Пусть лучше не ставят.

И секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская наша башня развалилась.

Евг. Замятин

– С 1916 года, – говорил Александр Александрович (он отчетливо помнил все даты), – мне все время приходится делать то, чего не умею. Теперь я все председательствую в разных театральных заседаниях. А я не умею председательствовать.

Г. Блок

Блок с 1919 года был одним из директоров Большого театра, председателем его управления. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страшную пору этот театр был как бы спасительной гаванью. Всей душой он прилепился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к постановкам пьесы, произносил вступительные речи перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров, призывал их не тратить себя на неврастенические «искания» и пустозвонные «новшества», а учиться у Шекспира и Шиллера.

К. Чуковский

Большой Драматический Театр есть, по замыслу своему, театр высокой драмы: высокой трагедии и высокой комедии. Вследствие этого он ни в коем случае не должен быть театром опытов или театром исканий. Здесь мы находимся в атмосфере служения искусству театра большого стиля. В этом театре авторов, по преимуществу, мы должны показать народу лучшие образцы европейской драмы в ее проявлениях не бытовых, не исторических, а, прежде всего, художественных. Здесь мы будем служить искусству прежде всего.

А. Блок. Большой драматический театр

Летом 1920 года мне пришлось вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре.

…– Александр Александрович – наша совесть, – сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу – как утвержденную формулу – я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние – обстановочные и костюмные – репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже – тем, кажется, больше оживал он, больше говорил: ночная птица.

– Не утомляет вас это? – спросил я.

Ответ:

– Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал – я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций – вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

– Наше время – тот же самый XVI век… Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи…

Евг. Замятин

13 декабря 1920 г.

Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене – это место не умерло, оно не перестало быть школою жизни, пока жизнь вокруг стараются убить. Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще все сосут, как пауки, обильную русскую кровь; они лишены творчества, которое ведь требует крови («здоровая кровь – хорошая вещь»), поэтому они, если бы и хотели обратного, запутывают, стараются опутать жизнь сетью бледной, аскетической, немощной доктрины. Жизнь рвет эту паутину весьма успешно, у русских дураков еще много здоровой крови. Когда жизнь возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, веселое и не очень здоровое гнездо, которому имя – старый театр.

Дневник А. Блока

В апреле 1918 года возникло новое большое дело – издательство «Всемирная Литература» под ведением Горького, которому правительство дало на это большие средства. Были приглашены литераторы для заведывания многочисленными отделами литературы, в числе их оказался и Александр Александрович, который взял на себя редактирование собрания сочинений Гейне. «Всем. Лит.» открыла свои действия летом, в обширном помещении на

Невском. Издательство принимало и печатало как новые, так и старые переводы со всех европейских языков, исключая славянских. Кроме собрания сочинений иностранных авторов, начиная с раннего периода и кончая новейшими, издавалась еще особая библиотека для народа, куда входили отдельные сочинения с подходящим содержанием. Александру Александровичу часто приходилось писать по заказу Горького вступительные статьи о различных авторах для народной библиотеки. Заседания литературной коллегии «Всем. Лит.» происходили в помещении редакции два раза в неделю. На них решались вопросы общего и частного характера, читались доклады и происходили прения.

М. А. Бекетова

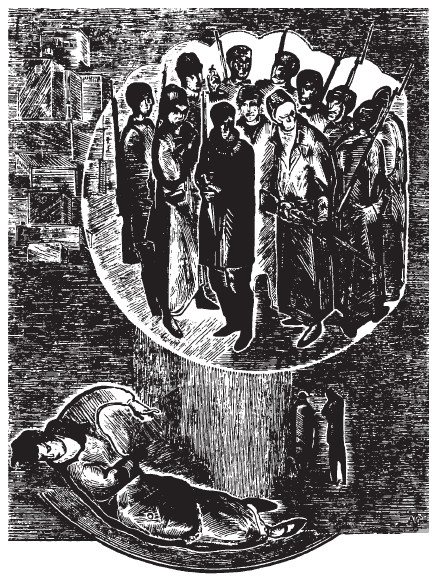

Ю. Анненков. Иллюстрация к гл. 5 поэмы «двенадцать». Катька.

1918 г.

Сначала жужжащая густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно, раздельно, твердо – берет руку – и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» – «Федор Дмитриевич!» – «Алексей Максимович!»[117]

Горький тогда был влюблен в Блока – он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот – это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной Литературы» так, как никого.

Евг. Замятин

А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной Литературе», писал что-то карандашом на полях книги, и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

– Я опоздал?

М. Горький

Помню, в солнечный мартовский день в гостях у Горького.

Улыбался хозяин добрыми углами лица своего, поливая меня теплым светом синих глаз. Говорил о тех, чей голос должен я – молодой – слушать. Лепил слова меткие, точные, от которых становились люди на постах своих, словно получив пароль разводящего.

Но когда дошли до Блока – остановился, не подыскал слова. Нахмурился, пошевелил пальцами, точно нащупывая. Выпрямился потом, высокий, большой, поднял голову, провел рукой широко от лица к ногам: – Он такой…

И потом, когда уходил я и заговорили опять о Блоке, повторил широкий жест свой, и неотделимыми от жеста казались два слова:

– Он такой…

И, сжимая широкой, бодрящей рукой мою руку, говорил:

– Познакомьтесь, непременно познакомьтесь с ним.

Но не выпало мне это счастье. Я только видел Блока. Разве это мало?

К. Федин. Алекс. Блок

Звонил Блок.

Говорили о «Новой Жизни», о Горьком.

– Горький – правильно, только путанно, – сказал Блок.

А. Ремизов

Выступление Блока во «Всемирной Литературе» на чествовании Горького (30-го марта 1919 года). Было много пышных речей, много шумных поздравлений и потоки лести. Против героя праздника сидел А. А. Блок, как всегда тихий, в себя ушедший, молчаливый, ни улыбкой, ни движением не реагируя на громкое славословие, звучавшее кругом. Настроение было напряженное.

Неожиданно поднялся Блок, ни на кого не глядя, с опущенной головой, и заговорил…

О величии художественного слова, о самодовлеющей его ценности, о внутренней свободе художника, которую он страстно оберегал на своем крестном пути сомнений и колебаний между твердынями «да» и «нет» – достоянием нищих духом.

Говорил недолго, медленно, тихо. Это было не оправдание, не ответ на критику и нападки, на которые он бессилен был гласно отвечать… Только в муке выношенная, до последней глубины продуманная искренняя мысль.

Напряженное настроение разрешилось. Стало легче. Торжество получило свое оправдание.

А. Даманская. Памяти А. А. Блока[118]

Вступив в литературную коллегию «Всем. Лит.», Александр Александрович тоже пережил период надежд, увлечения и разочарования. Он чувствовал большую симпатию к Горькому и надеялся много сделать при его содействии. Сначала дело как будто пошло на лад. Отношения с Горьким завязались хорошие, и никаких разногласий с ним не было. Но с течением времени начало обнаруживаться расхождение по многим вопросам не только с Горьким, но и с другими литераторами, в особенности с Гумилевым. При выборе избранных сочинений авторов Горький руководствовался соображениями, не имевшими никакого отношения к искусству, а, кроме того, часто менял свои решения и поступал очень деспотично. Это особенно ярко выступало при выборе сочинений для народной библиотеки. Таким образом и здесь Александр Александрович был обманут в своих лучших чувствах, ему не удавалось воплощать своих взглядов, всюду встречал он противодействие, а между тем работа была утомительная и ответственная.

М. А. Бекетова

Говорить с ним – трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир – непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной Литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения русского языка. Это – не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

М. Горький

4 января 1921 г.

Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу в *** – меня бесит. Изозлился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, господи.

Дневник А. Блока

В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.

Он исполнил эту работу по-своему и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове-боговидце.

Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила», и предложили написать по-другому, в более популярном, «культурно-просветительном» тоне. Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Если нужен «культурно-просветительный» тон, зачем же было обращаться к Блоку? Разве у нас недостаточно литературных ремесленников?

Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе (дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что написал на смерть Пушкина), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.

С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло.

К. Чуковский

С начала 1919 года в Петербурге среди кружка писателей и философов возникла мысль основать Академию Исканий в области вопросов, подымаемых живой современностью, для уяснения и углубления их в свете философских идей. Идеалом «Академии» служил тип Флорентийской Академии, не завершавшей период, но открывавшей его. Этим взглядом в будущее «Академия» по замыслу должна была отличаться от обычного типа философских и религиозно-философских обществ, связанных с традицией и часто оторванных от жизни.

«Академия» по ряду причин не могла состояться. Вместо нее в 1919 году возникла «Вольная Философская Ассоциация», объединившая разные течения мысли… То общее, что группировало вокруг нее писателей, мыслителей и художников, оказалось не догматическим исповеданием той или иной школы, а стремлением нащупать то целое, что, являясь культурною связью людей, оформляется ими по-разному. Единству многоразличий здесь противопоставили многоразличие единства, морфологическому взгляду на системы философии был противопоставлен взгляд физиологический, историко-философский обзор системы был заменен взглядом на мысль, как на живую растущую культуру.

К организационному ядру «Вольной Философской Ассоциации» примкнули: покойный А. А. Блок, Иванов-Разумник, Андрей Белый, А. 3. Штейнберг, Эрберг, А. А. Мейер[119], К. С. Петров-Водкин, впоследствии также проф. Васильев и др.

А. Белый. Вольная философская ассоциация

10 января 1919 г.

Из «Проекта положения о Вольной Философской Академии» (взял у Эрберга).

1. Назначение В. Ф. А. § 1. В. Ф. А. учреждается с целью исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам.

2. Сообразно с этой двойной целью деятельность Вольной Философской Академии подразделяется на: 1) научно-академическую и 2) учебно-просветительную…

IV. Личный состав в В. Ф. А. § 6. Личный состав академии распадается на: а) действительных членов; б) членов-сотрудников и в) слушателей.

Дневник А. Блока

Газета и журнал, в которых работала наша «скифская» группа, перестали существовать: о третьем сборнике нельзя было и мечтать ввиду развала типографского дела и других условий. Дорога печатному слову была закрыта – оставалось обратиться к слову живому. Так зародилась в конце 1918 года идея Вольной Философской Академии, впоследствии переименованной в Ассоциацию. В ноябре была опубликована во «Временнике Театрального Отдела» записка об этой Академии, подписанная Блоком и еще тремя учредителями; в большой напечатанной, но не увидавшей света афише открытие назначалось в феврале 1919 года докладом Блока «Каталина – эпизод из истории мировой революции» (позднее работа эта вышла отдельной книжкой). В январе состоялось собрание учредителей Академии, среди которых, кроме Блока, присутствовали: Андрей Белый, Петров-Водкин, Конст. Эрберг, А. Штейнберг и др., но официальное запрещение названия «Академии» (якобы конкурирующей по заглавию с «Социалистической Академией» в Москве) и февральский арест ряда участников – отсрочили рождение Ассоциации до ноября 1919 года, когда состоялось ее открытие. Первым докладом был доклад Блока «Крушение гуманизма».

Иванов-Разумник

Предрождественские дни девятнадцатого года.

Впервые увидел я его тогда на Литейном.

Чужой в Петербурге, еще пугавшийся его красоты, благоговел я перед Литейным. Пергаментный стоит там дом, и черно за старомодным переплетом его рам, и поблек мрамор строгой доски: здесь жил и умер Некрасов…

…Там, в этом доме, читал Блок…

О крушении гуманизма говорил он, о цивилизации, павшей жертвой культуры.

И казалось, сами слова – крушение, жертвы – должны бы были вселить в нас ужас, как набат во время пожара. Казалось, в панике должны мы были броситься вон из каморки, в слякоть уличного страха, бежать, цепляться за трамваи, волочить по грязи свои мешки.

Но никто не ушел, пока читал он.

Был он высокий, и страх не окутал его, а кружился вихрем вокруг ступней его и под ним.

И хорошо было, что он не снял с себя шубу и что пальцы его ровно перебирали листки рукописи, что был он, как всегда, медлителен и прям: ведь стоял он над всеми, кто одержим страстью спастись в эти грозные дни…

К. Федин

Он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто в роде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу; он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет навстречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит ли его факт падения гуманизма, или радует. В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но – это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого: слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека, вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

М. Горький

В Петербург приехала из Москвы и явилась к нему поэтесса Н. А. Павлович. Она задалась мыслью основать в Петербурге Союз Поэтов по примеру московского и просила Ал. Ал. взять на себя инициативу этого дела. Ал. Ал. не особенно верил в успех ее проекта, но не отказался работать для его осуществления.

М. А. Бекетова

С марта 1920 г., приняв участие в организации Петроградского отделения Всероссийского Союза Поэтов, Блок избирается его председателем.

В. Н. Княжнин

Отвлекаемый разнообразными обязанностями и делами общественного и литературного характера, он все же немало времени уделял, поначалу, новой художественно-профессиональной организации; дав Союзу свое имя, как председатель, он добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального обеспечения членов Союза, организовывал вечера и, в качестве рядового члена, выступал как на этих вечерах, так и в частных собраниях Союза.

В. А. Зоргенфрей

Работа Союза поэтов налаживалась очень медленно. Мы – поэты, люди берложные и не умели общаться. Я помню, как Чуковский с великим изумлением говорил про самого Блока: «Я поражен. В первый раз я слышу от Александра Александровича «я» – «мы», как он близко принял к сердцу Союз!» Председатель наш был необыкновенно добросовестен. (Впрочем, если Блок брался за какое-нибудь дело, он всегда делал его честно до конца.) Он не пропускал ни одного заседания, он входил во все мелочи. Так, у нас при Союзе служил матрос. И вот однажды Александр Александрович приходит ко мне и достает из кармана какую-то бумажку: – вот, чтоб не забыть.

Матросу нужно: 1) Дать бумагу, чтоб его отпускали с корабля. 2) Прописать в Домкоме. Матрос был очень мил и работящ, но однажды – с кем беды не бывает! – украл у хозяина квартиры, где помещался союз, соусник… и хозяин в 9 ч. утра звонит Блоку, требуя расследования.

Но Блок передал это дело тов. председателя. Потом он со смехом рассказывал о своих новых обязанностях. Но все же ему приходилось входить в разные мелочи и заботиться о дровах для Союза, и хотя бы единовременных пайках в помощь нуждающимся членам и посещать собрания. А на собраниях поэтов тоже иногда тяжко бывало. В Петербурге люди нелюдимые, здесь даже и споров разных почти не бывает.

Сидим мы вокруг стола. Мучительно молчим – Лозинский[120]предлагает читать стихи. Начинаем по кругу. По одному стихотворению. После каждого – мертвое молчание: и вот круг кончен. Делать больше нечего. Блок упорно и привычно молчит, но спасительный голос Лозинского предлагает начать круг снова. Почти с облегчением уходим домой.

Все это, в конце концов, Блоку надоело. Он стал отказываться от председательствования. Но тогда весь союз в полном составе явился к нему на квартиру просить остаться. Стояли на лестнице, на дворе. И он остался, но от дел отстраняясь, а в январе при новых выборах председателем Союза был выбран Гумилев.

Я помню I литературный вечер Союза в зале Городской Думы. Лариса Рейснер делала доклад, Городецкий, только что приехавший с юга, читал стихи, а Блок сказал вступительное слово о значении и целях Союза.

Он говорил там о возможности общения и звал эти новые силы.

Надежда Павлович. Из воспоминаний о Блоке

Союз Поэтов устроил два вечера. На первом из них в Городской Думе произнес вступительное слово Ал. Ал., затем он писал отзывы обо многих лицах, желавших вступить в Союз. На втором вечере в Доме Искусств выступали молодые поэты и поэтессы, в том числе Павлович, Шкапская, Оцуп и мн. др. Ал. Ал. не выступал.

М. А. Бекетова

Он (неизвестный молодой человек) пошел провожать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:

– Все мы – дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.

Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.

Он продолжал равнодушно:

– Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам остается только умереть; пока мы не имеем понятия о деньгах; мы все обеспечены и совершенно неприспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы – наркоманы, опиисты; женщины наши – нимфоманки. Нас меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть – Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, но все это уже пресно; все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.

– Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? – почти непроизвольно, наконец, спросил я.

Молодой человек откликнулся как эхо.

– Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы пустые, совершенно пустые.

Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда.

Я испугался того, что слишком загляжусь в этот узкий и страшный колодезь… дендизма…

Молодой человек как бы сразу откликнулся на мою отчужденность:

– Вы же виноваты в том, что мы – такие.

– Кто – мы?

– Вы – современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.

Я не сумел защититься; и не хотел; и… не мог. Мы простились – чужие, как встретились.

Так вот он – русский дендизм XX века!

А. Блок. Русские денди

22 октября 1920 г.

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, – первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцупа, Сюннерберга и Рождественского и просили меня остаться.

Мое сочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бумагами и властью.

Верховодит Гумилев – довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера – О. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь… виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь – от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже не похожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словами – все исчезает, останется одно Оно.)

Дневник А. Блока

Мы с Александром Александровичем отметили, что Венеция поразила обоих (и Блока и Мандельштама) своим стеклярусом и чернотой; разговор перешел на Итальянские стихи Александра Александровича, и я сказала, что больше всего люблю его «Успение» и «Благовещение».

– А что, «Благовещение» по-вашему высокое стихотворение или нет?

– Высокое… – ответила я.

– А на самом деле нет. Оно раньше, в первом варианте, было хорошим, бытовым таким… – с жалостью в голосе сказал он.

«Бытовым»… Быт не случаен в творчестве Блока. Блок умел ходить по земле («Если б я задумал бежать, я, вероятно, сумел бы незаметно пройти по лесу, притаиться за камнем»), и Блок чувствовал связь человека с землей. В минуты надежды на возврат творчества он мечтал кончить «Возмездие». Ему хотелось увидеть в русской поэзии возрождение поэмы с бытом и фабулой. Там, где Блок ощущал быт, там он ощущал культуру или зачатки культуры и возможность для художника чувствовать себя мастером. Правда, сказавшаяся ему в зорях «Прекрасной Дамы», действенно могла и должна была выявить себя в новых формах жизни, значит и быта.

Надежда Павлович. Из восп. об А. Блоке

У меня есть книга Блока. На ней написано: «В дни новых надежд», август 1920 г.

Об этих днях хочется мне вспомнить, п. ч. это были дни, может быть, «последних надежд» в жизни Блока. В те дни я встречалась с ним часто, потому что была секретарем президиума Петербургского Отд. Всероссийского Союза Поэтов, а он председателем.

От тех дней остался у меня памятный протокол заседания. Вот выписка оттуда:

«Тов. Блок настоятельно указывает на необходимость работы в районах».

Что это значит?

Когда основалось отделение Союза поэтов, стала вырабатываться программа деятельности, Блок мучительно чувствовал оторванность интеллигенции, в частности писателей, от народа, и вот ему начинает казаться, что Союз даст возможность и поэтам объединиться и затем непосредственно идти в народные массы. Сам он раз пробовал читать, кажется в «экспедиции заготовления госуд. знаков», но без успеха, и все-таки настаивал на этих попытках.

Надеялся он, что и свежие силы из народа войдут в Союз.

Н. Павлович

Вижу его в зале, у окна – вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо в окно:

– Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

Евг. Замятин

22 октября 1920 г.

Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому – по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии – двух правдах. Оба (северо)восточные.

Дневник А. Блока

А. Гончаров. Фронтиспис к поэме «двенадцать». 1924 г.

К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца и даже, когда, по настоянию моему, ознакомился с необычайным «У цыган», сказал мне, правдиво глядя в глаза: «Нет, все-таки совсем не нравится».

В. А. Зоргенфрей

Гумилев говорил мне о Блоке: «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но – он ничего не понимает в стихах, поверьте мне».

Д. Голлербах. Из восп. о Н. С. Гумилеве

Ни имя Блока, ни труды его не сообщили Союзу единства, не спаяли в одно целое разнообразного состава членов; невозможность творческой работы, обусловленная рядом сложных причин, чувствовалась слишком явно, и к концу года Александр Александрович, тяготясь доставшейся ему задачей, высказывался за ненужность Союза и пытался отказаться от председательской должности. Торжественная депутация, в составе почти всех членов Союза, во главе с покойным Н. С. Гумилевым, прибыла на квартиру Александра Александровича и почти силою вынудила у него согласие на дальнейшую деятельность. А месяца через 2–3 случайное, наскоро собранное собрание поэтов, большинством 5 голосов против 4, переизбрало президиум и забаллотировало Блока, – факт, ни в малой степени, конечно, необидный для памяти Александра Александровича. Александр Александрович принял известие о низложении своем «безлично», хотя отнюдь не равнодушно. «Так лучше», – сказал он. Близкие ему люди из состава Союза не сочли нужным, из уважения к Александру Александровичу, добиваться отмены импровизированных выборов, а Союз, освободившись от нравственного воздействия возглавлявшего его имени, покатился по уклону и в недавнем времени ликвидировал свои дела, породив жизнеспособное кафе.

В. А. Зоргенфрей

25 мая 1921 г.

«Службы» стали почти невыносимы. В Союзе Писателей, который бессилен вообще, было либеральничанье о свободе печати, болтовня о «пайках» и «ставках». В феврале меня выгнали из Союза Поэтов и выбрали председателя Гумилева.

Дневник А. Блока

В одном и том же помещении на Моховой мы заседали иногда весь день сплошь: сперва – в качестве правления Союза Писателей, потом – в качестве коллегии «Всемирной Литературы», потом – в качестве Секции Исторических Картин и т. д. Чаще всего Блок говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:

– Символисты – просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так и сяк, а она – пустая.

Блок однотонно отвечал:

– Но ведь это делают все последователи и подражатели – во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы – слишком литератор, и притом французский.

Эти откровенные споры завершились статьею Блока об акмеизме, где было сказано много язвительного о теориях Н. Гумилева. Статье не суждено было увидеть свет, так как «Литературная Газета» не вышла.

Спорщики не докончили спора. Россия не разбирала, кто из них – акмеист, кто символист…

К. Чуковский

Помните, Чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А. Кузьмина «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» – я читал «Панельную сворь», а вы стихи про «французский каблук», домой мы шли вместе – Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами – по пустынному Литейному зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина – это ваш апофеоз.

А. Ремизов

«Дому Искусств» я отдал 2 года работы. Из недели в неделю я устраивал там публичные лекции Кони, Горького, Гумилева, Блока, Белого, Ремизова, Замятина и многих других. В то бескнижное время «Дом искусств» был чуть ли не единственным местом, где писатели общались друг с другом и со своими читателями. В студии «Дома Искусств» я пытался сплотить талантливую молодежь Петербурга, распыленную по разным канцеляриям.

К. Чуковский. Письмо в редакцию

Для меня особенно памятно торжественное празднование, памяти Пушкина в Доме Литераторов 11 февраля 1921 г. Вспоминаю прямую статную фигуру Блока, стоящего на кафедре, читающего по тетрадке свою речь «О назначении поэта». В каждом слове его, в каждом звуке холодного, бесстрастного голоса была безмерная усталость, надлом, ущерб. Он читал при напряженном внимании слушателей. В зале был весь литературный Петербург, вернее не весь, а избранная часть его, потому что доступ на вечер, за недостатком места, был очень затруднен. Едва закончил Блок последнюю фразу – раздались бурные аплодисменты, одобрительный гул голосов. Блок сложил тетрадку, по которой читал, и сел за зеленый стол, рядом с другими членами президиума. Лицо его было несколько краснее обычного, он казался немного взволнованным. Но все та же усталость, все то же равнодушие к окружающему были в его взоре, безучастно скользившем по головам слушателей. Иногда его светло-голубые глаза принимали неприятное выражение отчужденности. Овации не утихали. Блок встал, белея снежным свитером над зеленым сукном стола, с головой, слегка закинутой назад, как всегда. Встал, постоял полминуты. Аплодисменты стали еще оглушительнее. Хлопали все, – только А. Ф. Кони сомнительно покачал головой, что-то шепча Н. А. Котляревскому, и, угрюмо насупясь, неподвижно сидел ?. П. Кристи.

Блок смотрел куда-то в глубину зала пристально холодно, не кланяясь, ничем не отвечая на шумные знаки одобрения. Потом сел. Казалось, вся обстановка чествования ему претила. Недаром он так долго колебался, выступать ли ему с речью о Пушкине или нет…

Э. Голлербах. Образ Блока

(Пушкинский вечер 11 /II – 1921. Блок читал «О назначении поэта»).

Один из избранных, кто чествовал память гения, когда толпились, собираясь укутаться в шубу, сокрушенно качал головой, пожимая руку Блока:

– Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!..

Помню, – я стоял рядом – чуть дрогнули его веки и ровным голосом ответил он:

– Никакого. Сейчас я думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

К. Федин

Встретил я его в редакции «Всемирной Литературы» – в последний раз в жизни. На вопрос одной из служащих редакции – почему он так мало читал, Александр Александрович хмуро и как-то не по обычному рассеянно проговорил: «Что ж… довольно…» и ушел в другую комнату.

В. А. Зоргенфрей

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК