Глава 2. Функционализм и структурно-функциональный анализ

Общая характеристика метода

Структурно-функциональный метод иногда отождествляется с «функционализмом». Однако «функционализм» — в высшей степени спорное понятие. В наше время он часто используется как ярлык, служащий дискредитации противника. Не всегда ясно, кто может быть отнесен к «функционалистам», а кто — нет. Например, Роберт Мертон, которого считают сторонником функционализма, был его глубоким критиком, а Толкотт Парсонс, имя которого прочно ассоциируется с данной парадигмой, в разные периоды своей научной деятельности называл свой метод по-разному. Если в 50-е гг. он обозначал его как «структурно-функциональный анализ», то в 60-е он от этого обозначения отказался, предпочтя ему «общую теорию систем».

Уместно различать два разных употребления слова «функционализм»: узкое и широкое. В узком смысле это направление в социологии — от Бронислава Малиновского и Альфреда Радклифф-Брауна до Толкотта Парсонса и его последователей. В широком смысле это методологическая установка, противостоящая феноменологической традиции в социальных науках («понимающей социологии» от Макса Вебера до Альфреда Шюца).

Функционализм в такой перспективе представляет собой способ интерпретации общественных явлений (социальных фактов), при котором воздерживаются от обращения к интенциям индивидов и сосредоточиваются на объективных, не зависящих от самих индивидов, связях и отношениях (социальных порядках)[70].

Взятый в несколько огрубленном виде, функционализм как метод состоит в рассмотрении отдельных социальных феноменов с точки зрения их функциональности (полезности, целесообразности) в рамках некоторого целого. Некоторое общественное установление (институт) считается функциональным, если способствует стабильности определенной социальной системы и, напротив, —дисфункциональным, если ведет к утрате системой устойчивости. Например, для индустриального общества функциональной является нуклеарная семья, т. к. она способствует социальной и географической мобильности индивидов, тогда как расширенная семья была бы дисфункциональной, ибо препятствует индивидуальной мобильности и тем самым мешает эффективному функционированию индустриального общества.

Само понятие «функция» заимствовано из биологии. Классический функционализм первой половины XX в. допускал, что так же, как у каждого органа есть своя функция по отношению к организму, у каждого общественного установления (института) есть своя функция по отношению к обществу в целом. Правда, аналогия между обществом и организмом очень скоро стала предметом острой критики. Во-первых, что такое «общество» как целое? Во-вторых, эта аналогия имплицитно телеологична: в ней заложен взгляд на социальные институты зрения сквозь призму неких преследуемых ими целей; но ведь цели могут преследовать только индивиды. В-третьих, органицистская модель общества опирается на представление о последнем как системе, тяготеющей к стабильности (гомеостазу), откуда следует упор на поддержание порядка и консенсуса. Однако далеко не все участники социального взаимодействия стремятся к сохранению социального порядка и, соответственно, к консенсусу.

Не случайно главный вызов Парсонсу и другим приверженцам теорий социального порядка был брошен со стороны теорий конфликта. Если общество рассматривается как тяготеющее к гомеостазу, то любые противоречия и конфликты следует мыслить не иначе как аномалии. Теории социального порядка исходят из допущения, что условием существования общества является консенсус относительно базисных ценностей. Эти ценности, будучи интернализированы индивидами в процессе социализации, образуют нормы, согласно которым регулируется поведение индивидов. Консенсус относительно ценностей рассматривается как само собой разумеющийся. Таким образом, перед нами нормативный подход к анализу социальных отношений. Между тем, во-первых, индивиды могут следовать определенным правилам поведения, не разделяя лежащих в их основе ценностей — по прагматическим, а не по «нормативным» соображениям; во-вторых, общества существуют и без консенсуса по поводу ценностей. У разных социальных слоев и классов они существенно разнятся, что не влечет за собой дезинтеграции общества.

В ходе дебатов вокруг функционализма обнаружились методологические изъяны, преодолеть которые, оставаясь в рамках этого подхода, невозможно:

• механицизм — рассмотрение социального взаимодействия в отвлечении от смыслов, которыми индивиды наделяют свою деятельность;

• телеологизм: социальная деятельность объясняется через ее последствия;

• неспособность объяснить феномены нестабильности и конфликта — последние предстают лишь как патология, болезнь, грозящая стабильности социальной системы.

Впрочем, эти и другие пороки раннего функционализма были в значительной мере преодолены в ходе его самокритики. Так, Т. Парсонс, разрабатывая в 1960-1970-е гг. «общую теорию систем», уходит от аналогий социальных систем с биологическими, отдавая предпочтение кибернетике (отношения внутри системы как отношения обмена информацией между подсистемами). Р. Мертон отказывается от рассмотрения функции той или иной социальной практики с точки зрения общества в целом, сосредоточиваясь на динамике самой этой практики или на ее воздействии на другие практики. Кроме того, Р. Мертон разделил понятия «функция» и «целенаправленность»: хотя функция и связана с целесообразностью, она не преследуется явным образом, более того, осуществляется независимо от намерений участников социального действия. В этой связи Мертон говорит о «латентных функциях», которые следует отличать от «эксплицитных». Если эксплицитной (явной) функцией религии является удовлетворение потребности людей в сакральном, то латентная функция этого института — способствовать коллективной сплоченности (интеграции) общества. Равным образом две функции имеет ритуальный танец членов племени: эксплицитная — вызвать дождь или излечить больного, латентная — способствовать объединению членов племени.

Как бы мы ни оценивали достоинства и недостатки функционалистского метода, очевидны две вещи. Во-первых, этот метод нуждается в дополнении «историко-генетическим» (или «каузальным», если воспользоваться терминологией Дюркгейма). Во-вторых, «функциональный подход» при условии аккуратного применения, в обществоведении только показан. Хорошую службу он служит и в исследовании национализма[71]. К тому же совсем не нужно быть функционалистом, чтобы пользоваться такими понятиями как «функция», «социальная система», «социальная структура» и «институт».

К числу теорий национализма, разработанных с использованием функционалистской методологии, относятся концепции Карла Дойча, Эрнеста Геллнера, Джона Бройи, а также, с некоторыми оговорками, концепция Лии Гринфельд[72].

Карл Дойч и его «теория коммуникации»

В отличие от представителей исторического национализмоведения, социолог и политолог Карл Дойч вписал исследование национализма в более строгие теоретические рамки. Свою собственную концепцию национализма К. Дойч называл «теорией коммуникации». Он отмежевывается как от «субстанциалистского» определения нации (через общность тех или иных признаков), так и от «волюнтаристского» ее определения (через общность самосознания). Процесс формирования наций, по Дойчу, имеет смысл рассматривать в тесной связи с социально-экономическими преобразованиями — модернизацией. Он отличает «общество» от «культуры». «Общество» — это группа индивидов, находящихся в отношении взаимной зависимости благодаря разделению труда. «Культура» — это совокупность устойчивых поведенческих предпочтений, основанных на общих ценностях, усваиваемых индивидами в ходе социализации. «Общество» производит, отбирает и направляет в определенное русло социальные блага и услуги. «Культура» производит, отбирает и направляет в определенное русло информацию. Наличие определенных каналов коммуникации делает возможным накопление информации о прошлом, а также распространение, комбинирование и перекомбинирование информации о настоящем. Эта информация является «функциональной предпосылкой» (a functional prerequisite) отправления определенной формы власти и авторитета. С Промышленной революцией конца XVIII — начала XIX в. происходит усложнение разделения труда, что влечет за собой интенсификацию «социальной мобилизации» населения и необходимость в расширении каналов коммуникации. В результате появляется особый тип социальной общности — нация.

Основные понятия теории К. Дойча — «модернизация» и «социальная мобилизация». Модернизация есть преобразование традиционного общества в современное, что предполагает индустриализацию, урбанизацию, преобладание городского населения над сельским, распространение массового образования, современных средств транспорта и связи (почта, радио и т. д.). Не очень ясным термином «социальная мобилизация» К. Дойч называет вовлечение широких слоев населения в процесс модернизации. В результате этого процесса формируется плотная система коммуникации, объединяющая различных индивидов в единое целое.

Благодаря «социальной мобилизации» в рамках определенного государства возникает однородная коммуникационная система. Функция такой системы — в более эффективном контроле над поведением членов группы, данной системой охваченных. В индустриальном — высоко модернизированном — обществе такой группой является все население государства, которое тем самым становится нацией.

Общие каналы коммуникации суть то, благодаря чему некоторая группа людей может превратить общие для нее ценности и обычаи в основание «отдельного национального существования». Наличие таких каналов коммуникации — необходимое, но недостаточное условие формирования общностей, именуемых нациями. В одних случаях (как, например, в Швейцарии) это происходит, в других (как, например, в Богемии) — нет. Разные языковые и культурные группы в первом случае образовали нацию швейцарцев, во втором случае разные группы (германцы и славяне) обособились друг от друга.

Итак, подчеркнем еще раз, что К. Дойч предлагает понимать нацию не через совокупность определенных характеристик («субстанциалистски»), а «функционалистски» — через те цели, которые она выполняет. Нация — это горизонтальная общность, члены которой считают себя принадлежащими ей в силу общих ценностей, которые в свою очередь могут сложиться благодаря наличию разветвленной и эффективной сети коммуникации. Горизонтальная общность нации возможна тогда, когда разрушена вертикальная общность феодального строя. Национальной общности нет до тех пор, пока существуют социальнокультурные барьеры между правящим слоем и подвластным ему населением. Данное условие может быть выполнено с развитием капиталистической рыночной экономики. Но этот рынок — национальный рынок. Индивиды знают, что их шансы на успех зависят от успешности их рынка. Отсюда и проистекает национализм. Национализм становится политической силой, «преобразующей каналы культуры в штормтрапы (storm-ladders), по которым массы индивидов движутся в направлении к экономическому преуспеянию»[73]. Правящим кругам в этой ситуации не остается ничего иного, как приспособиться к национализму. В противном случае они будут смыты его волной. Приспособиться к новой политической реальности удалось аристократии Англии XVII в., Германии и Японии последней трети XIX в., тогда как монархия и двор во Франции, Турции и Китае канули в небытие.

Чем выше уровень социальной мобилизации населения, тем более унифицированным в культурном отношении оно становится. Отсюда следующий шаг Дойча: с прогрессом модернизации культурные (языковые, этнические, религиозные) меньшинства будут утрачивать свои отличия от большинства, т. е. ассимилироваться. Строительство нации (nation-building), которое осуществляет всякое современное государство, означает не что иное, как постепенное включение культурно отличных групп в единое социокультурное пространство.

«Племена, как мы знаем из европейской истории, могут менять свой язык и культуру; они могут абсорбировать другие племена; крупные племена возникают посредством объединения нескольких или поглощения более мелких или посредством завоевания более мелких и их последующего поглощения. В противовес этому образу пластичности и изменчивости многие исследования политических процессов в Азии и Африке, похоже, рассматривают племена в качестве фиксированных единиц, от которых не ожидают изменений в течение обозримого будущего. Однако в современных африканских и азиатских странах уровень культурного и этнического изменения, хотя все еще и остается низким, все же выше, чем в Европе в эпоху раннего Средневековья. Нужны дополнительные исследования, чтобы прийти к более надежным выводам, однако, исходя из наблюдений за этническими меньшинствами в других частях мира, представляется вполне вероятным, что процесс частичной модернизации будет побуждать многих наиболее одаренных и энергичных индивидов двигаться в города или в развивающиеся сектора экономики, прочь от тех племенных групп и меньшинств, к которым они прежде принадлежали, что будет вести к стагнации этих традиционных групп, будет делать их более слабыми и более податливыми для управления»[74]. Оптимизм Дойча относительно перспектив модернизации был весьма типичен для 50-х и, отчасти, 60-х гг. XX в. Вера в то, что партикулярные лояльности неизбежно уступят место универсальным (общенациональным) выразилась в формуле from tribe to nation — от племени к нации. Движение от этносов к нациям, переплавление культурноэтнических идентичностей в горниле национально-государственной рассматривалось в тот период как, во-первых, безальтернативный и, во-вторых, однозначно положительный процесс. Критический взгляд на такие теории возник в 70-е гг., когда исследователи зафиксировали, что модернизация совсем не всегда влечет за собой отказ от этнических лояльностей и даже не обязательно ведет к их ослаблению. Одним из первых авторов, обративших внимание на это обстоятельство, был Уокер Коннор. Опираясь на многочисленные примеры из послевоенной истории на европейском, азиатском и африканском континентах, У. Коннор убедительно продемонстрировал, что успешная модернизация, не говоря уже о неудачах, вовсе не автоматически завершается ассимиляцией. Более того, У. Коннор выдвинул тезис, согласно которому модернизация может приводить как раз к обострению культурно-этнических различий, а не к их стиранию, как думали прежде. В качестве подтверждения своего тезиса У. Коннор приводит пример Квебека, а также Таиланда и Эритреи (отделившейся от Эфиопии). До тех пор пока в Эфиопии и в Таиланде сохранялся традиционный образ жизни, сколько-нибудь острых противоречий между этническими группами не возникало — они появились как раз в связи с модернизацией.

Необходимо, правда, заметить, что в более поздних работах К. Дойч попытался пересмотреть свое допущение о неизбежности поглощения этносов национальными сообществами. Форсированная политика стандартизации может, полагал К. Дойч, не только не привести к ассимиляции, но и чревата прямо противоположным результатом, что в свою очередь таит в себе опасность дестабилизации государства. «Если ассимиляция опережает модернизацию или идет с нею нога в ногу, то правление, по всей вероятности, будет устойчивым и постепенно все интегрируются в единый народ. С другой стороны, если мобилизация осуществляется слишком быстро, а ассимиляция — медленно, произойдет обратное»[75]. Однако, подвергнув ревизии положение о безальтернативности ассимиляции, К. Дойч никогда не сомневался в ее желательности.

Предложенная К. Дойчем «теоретико-коммуникативная» концепция была значительным шагом вперед на пути научного изучения национализма. В чем же состоял его вклад в международное национализмоведение? Прежде всего, в том, что он решительно вывел изучение национализма из плоскости «истории идей».

Ключевое положение концепции Дойча — о социальной коммуникации как решающем факторе формирования нации — сегодня кажется тривиальным. Но причина тому — не в самом тезисе, а в том, что он вошел в состав многих последующих теорий и постепенно стал восприниматься как общее место. Значение системы коммуникации состоит не в том, что вне ее «идея» нации не могла возникнуть (она возникала в головах образованных людей), а в том, что вне системы коммуникации эта идея не могла распространяться и, самое важное, воспроизводиться.

Кроме того, Дойч способствовал преодолению психологизма предшествовавших исследований национализма[76]. Дело не в том, что он кокетничал с терминологией кибернетики («информация», «коммуникация», «скорость распространения сообщений») и иронизировал над пониманием национализма как «умственной установки»[77], а в том, что, благодаря теории Дойча, процесс формирования наций был прочно увязан с объективными политико-экономическими процессами.

Понимание нации как специфической системы коммуникации оказалось достаточно продуктивной идеей. Ее, в частности, блестяще развил Б. Андерсон в своей знаменитой книге. На нацию, понятую в этом ключе, можно смотреть с двух сторон — с «технической» и «гуманитарной». Взятая с «технической» стороны, нация — это единое пространство, создаваемое благодаря экономическим связям в рамках «национального» (существующего в рамках государства) рынка, сети железных дорог, скорому и хорошо отлаженному почтовому сообщению, ежедневной циркуляции газет и т. д. До тех пор пока подобная коммуникационная сеть не сложилась, нации нет. Даже будучи формально объединены под одной политической крышей, отдельные части территории государства живут отдельной друг от друга жизнью. Жители той или иной деревни связаны более или менее осязаемыми узами в лучшем случае с жителями соседних деревень их провинции. О том, что происходит в других провинциях, они имеют самые смутные представления. Их самосознание может быть описано в региональных (тверичи, новгородцы, гасконцы, бургундцы) или конфессиональных (православные, католики, гугеноты) терминах — национальным оно не является. Национальное сознание сформируется только тогда, когда коммуникация между индивидами, населяющими страну, достигнет известной степени интенсивности, что опять-таки невозможно без развитой и эффективной системы транспорта и связи. Если в XVIII в. сведения о революционных событиях, потрясавших столицы европейских государств, доходили до периферии с опозданием в несколько недель[78], то ко второй половине XIX в. общенациональные газеты делали информацию обо всем, что достойно внимания граждан государства, доступной в течение одного дня.

Здесь «технический» аспект перетекает в то, что мы назвали «гуманитарной» стороной дела. В рамках системы социальной коммуникации, складывающейся в рамках «национального государства», создается специфический контекст, понятный «своим» и непонятный «чужим». Приезжий, даже владеющий языком страны (скажем, поляк, приехавший из Томска в Варшаву, или канадский украинец, решивший посетить Черновцы), долгое время будет чувствовать себя чужим и восприниматься как чужой именно потому, что не знаком с тем символическим универсумом, который кажется само собой разумеющимся всякому, кто в этой стране родился и вырос.

У самого К. Дойча систематического развития этих идей, к сожалению, не просматривается. Его работы довольно сумбурно написаны и не всегда отвечают критериям логической строгости. Так, перечисляя моменты, служащие критериями интенсивности коммуникации, он выделяет уплату налогов центральному правительству, соотношение долей горожан и сельчан в структуре населения, чтение национальной газеты, получение и отправление писем (для того чтобы можно было говорить о нации, это должно происходить не реже одного раза в неделю), посещение начальной школы в течение четырех лет, уровень грамотности и др. «Список удивительно непоследователен, — справедливо замечает В. Коротеева, — если чтение газет и отправка и получение писем действительно являются измерителем коммуникации, то жизнь в городе или уровень образования — лишь некоторой предпосылкой увеличения интенсивности общения»[79]. Другая серьезная претензия к построениям К. Дойча — в недоказуемости его основного допущения, согласно которому, чем интенсивнее социальная коммуникация, тем прочнее национальная солидарность. Наконец, равным образом бездоказательным остается и постулат, что интенсификация коммуникации ведет к национализму. Как отмечает, анализируя концепцию К. Дойча, Энтони Гидденс, развитие внутренней коммуникации внутри государств действительно ведет к формированию общей моральной и политической идентичности. Но совершенно неочевидно, что такое развитие должно влечь за собой появление именно националистических чувств. Во-первых, «не существует необходимой связи между интенсификацией коммуникации и консолидацией государства». Во-вторых, не понятно, «почему такая интенсификация должна влечь за собой именно национализм»[80].

Продуктивность мысли о системе социальной коммуникации как условии формирования нации можно проиллюстрировать и иным образом — так, как это сделал Э. Гидденс в упомянутой выше работе.

Капитализм нуждается в ином типе социальной связи (social cohesion), чем феодализм, и создает такую связь. Государство эпохи капитализма принципиально отлично от до-буржуазных государств. Традиционное государство не имело границ в современном значении слова. Оно было отделено от соседей «фронтиром», а не границей. Дело заключалось не в том, что «фронтиры» не охранялись, а в том, что традиционное государство не располагало системой управления, охватывающей все население. «Административные действия государства затрагивают очень незначительную "публику"»[81]. В этом смысле в традиционном государстве отсутствует «публика», или «общественность». Слой лиц, которые заслуживают такого названия, крайне узок. В традиционном государстве нет «публичной сферы» как сферы коллективной самоактивности. Такая сфера формируется лишь с появлением современного — «национального» — государства.

Отсюда вытекает еще одно важное следствие. В традиционном государстве нет граждан. Институт гражданства и гражданских прав предполагает систему гарантий и взаимной ответственности государства и индивидов. Гражданство есть обозначение принадлежности к одной политической общности. Традиционное государство не является в строгом смысле слова «суверенным». Государство может считаться суверенным лишь тогда, когда большие сегменты общества владеют кругом понятий, связанных с суверенитетом[82].

Феномены суверенитета, гражданства и национализма Э. Гидденс анализирует одновременно. В самом деле, они тесно связаны друг с другом, поскольку все они имеют отношение к решению одной и той же проблемы: административной унификации государства. Английский социолог выделяет в этой связи следующие три аспекта анализа:

• определение того, что считать «политическим» и, соответственно, что открыто для вмешательства и контроля со стороны государства;

• определение практик, программ и политик, лежащих в сфере «общего интереса», в отличие от интересов отдельных групп или классов;

• артикуляция «историчности» в отношении к планируемым или текущим тенденциям социального изменения; документальная интерпретация прошлого, которая привязывает «прошлое» к изменениям, ожидаемым и желаемым в будущем; хотя «изобретение истории» происходит в любом обществе, планомерный контроль над этим процессом, сознательно осуществляемый как средство изменения истории, — феномен современных обществ, формируемых в рамках наций-государств.

Эрнест Геллнер и его теория национализма

Свою творческую деятельность Эрнест Геллнер (1925-1995) начал как философ. Книга «Слова и вещи» (1959) была посвящена критике лингвистической философии. Затем его интересы сместились в область социальной антропологии — пограничной дисциплины между этнографией (культурной антропологией) и социологией. В 80-е гг. Э. Геллнер возглавлял кафедру социальной антропологии в Кембриджском университете, а в последние годы жизни — Центр исследований национализма при Центральном Европейском университете в Праге.

Если попытаться упрощенно сформулировать главную проблему, решение которой ученый пытался осветить в своих многочисленных трудах, то это будет проблема социальной обусловленности интеллектуальных явлений, с одной стороны, и интеллектуальная обусловленность социальных явлений — с другой. Иначе говоря, он изучал то, как изменения общества влияют на изменение «идей», и то, как «идеи» (человеческие представления о мире) влияют на изменения общества.

Рассмотренные в этом ключе, многие книги Э. Геллнера выстраиваются в один ряд. Так, в работах «Святые Атласа» (1969) и «Исламское общество» (1982) исследуются особенности социального изменения (модернизации) в мусульманских обществах. При этом, кстати, доказывается, что ислам как таковой не является препятствием модернизации. Различные аспекты взаимной обусловленности социо-структурных и социо-культурных трансформаций анализируются в сборниках статей «Мысль и изменение» (1964), «Плуг, меч и книга» (1978), «Культура, идентичность и политика» (1987), «Гражданское общество и его противники» (1994), а также в многочисленных публикациях, посвященных национализму, самые известные из которых: книги «Нации и национализм» (1983), «Встречи с национализмом» (1994) и трактат «Пришествие национализма» (1993). Несколько особняком стоит книга «Движение психоанализа» (1985), хотя и она укладывается в русло основного геллнеровского вопроса. Психоанализ автор рассматривает не столько как факт психологии или психиатрии, сколько как социологический (социальноантропологический) факт. Секрет феноменального успеха психоаналитического метода автор предлагает искать не в содержании этого метода, а в особенностях современного общества и продуцируемого этим обществом индивида.

Уже в «Мысли и изменении»[83] появляется сюжет, к разработке которого Э. Геллнер будет постоянно возвращаться впоследствии: специфика легитимности в эпоху Современности. Автор показывает, что в обществах, которые называют современными, возникает особый способ морального оправдания и юридического узаконения человеческих действий — способ, незнакомый традиционным обществам. В основе этого способа легитимации лежит, во-первых, поощрение «стяжательства» — предпринимательской активности и аккумулирования богатства, а во-вторых, «национальное правление» — отправление власти от имени «нации». Если первый тезис звучит как парафраз Вебера, то вторым тезисом Э. Геллнер затронул тему, которая у Вебера развития не получила — тему «национализма». Национализм, наряду с марксизмом и исламом, представлял собой на протяжении всего XX в. силу, определявшую, и отчасти определяющую, поведение больших масс людей. Все они образуют идейные универсумы, или «идеологии», конкурирующие с идеей либеральной демократии. Ход этой борьбы стал предметом размышлений Э. Геллнера в последней из опубликованных им работ — «Гражданское общество и его противники» (1994)[84].

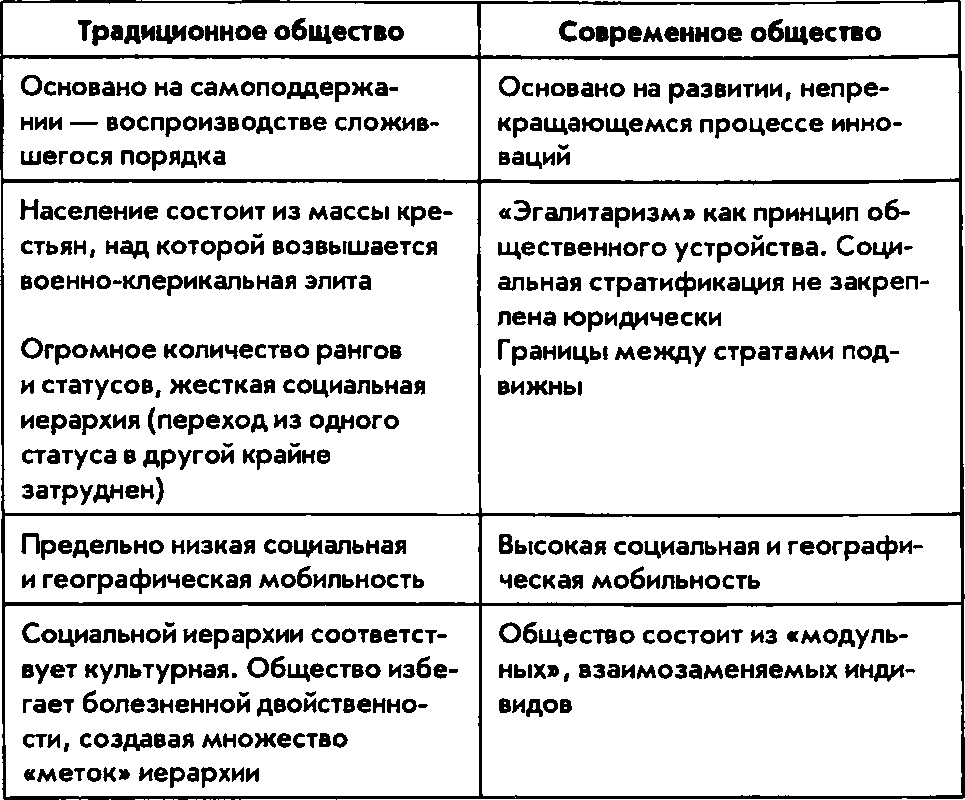

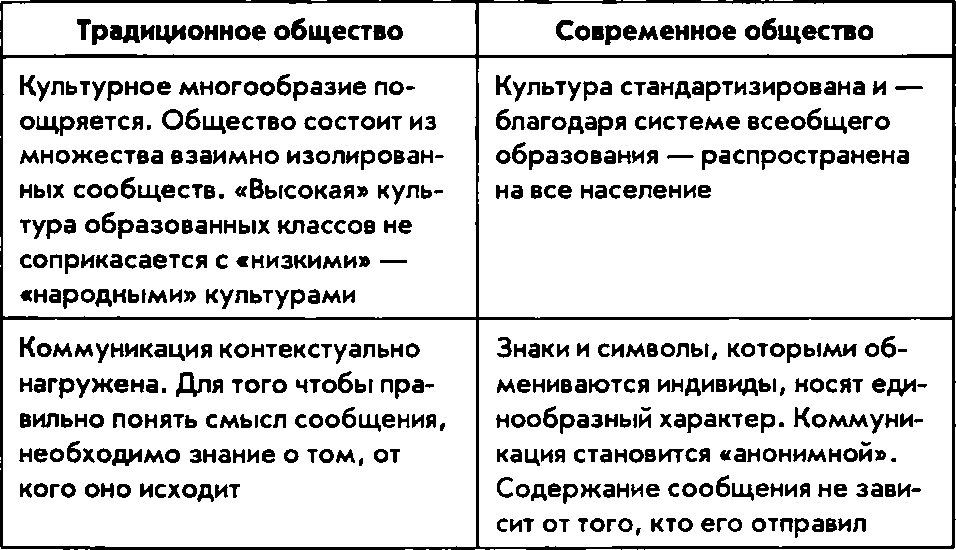

Начнем с выделения основных понятий, которыми оперирует Э. Геллнер. Это, во-первых, «структура» и «культура», во-вторых, «традиционное общество» и «современное общество», а также «индустриальное общество». Последние два понятия употребляются Геллнером как синонимы, хотя здесь стоит отметить один важный нюанс. Главным отличием индустриального общества от неиндустриального («традиционного») является не столько переход от аграрного производства к промышленному, сколько переход от производства вещей к производству знаков (информации); это переход от «материального» производства и обмена к «семантическому» — от циркуляции товаров к циркуляции знания[85].

Структура — это «система ролей и позиций, составляющих общество». Культура — это «система определенных знаков и сигналов». Небезынтересно отметить, что, говоря о «знаках», Геллнер употребляет не специальный термин семиотики и эпистемологии — sign, а слово обыденного языка — token, означающее примету, признак, отличительную особенность.

Структурные изменения влекут за собой культурные изменения. Дело заключается не в том, что одна культура сменяется другой, а в том, что меняется способ обращения с культурой.

Двум типам структур — «традиционному» и «индустриальному» обществу — соответствуют два разных способа обращения с культурой.

Различие между этими типами структур можно выразить в виде таблицы 1.

Таблица 1. Различия между «традиционным» и «индустриальным» типами общества

Появление национализма обусловлено переходом от традиционного общества к индустриальному, а именно: новой функцией, которую в нем выполняет культура. Культура отныне обеспечивает единство и стабильность государства (задача, прежде решавшаяся иными средствами).

Индустриальное общество предполагает культурную однородность. Государство периода индустриализма, во-первых, поощряет гомогенизацию населения путем распространения «высокой» культуры на все общество, и во-вторых, оно охраняет эту культуру как неотъемлемую от данного общества, «национальную», культуру.

Национализм, таким образом, есть не что иное, как особый способ обращения с культурой, а именно стремление «соединить» культуру и политику, создать единую, в перспективе «государственную», культуру. Принципиальное, глубинное различие индустриальной эпохи от доиндустриальной заключается в том, что единство культуры становится здесь основой формирования политических единиц.

Итак, средоточие национализма как идеологии состоит в том, что политические (государственные) и национальные (культурные) границы должны совпадать. Как бы мы ни относились к геллнеровской концепции национализма, это его положение принципиально верно. Кстати, по существу, оно представляет собой несколько видоизмененную формулу Ханса Кона[86]. Здесь важно уточнение, внесенное Геллнером в дефиницию 1983 г.: термин «национальные» заменен на «культурные».

Идеология и практика национализма заключается, в конечном итоге, в стремлении привести в соответствие государственно-политические и национально-культурные границы. Это стремление может идти как сверху — от государства, так и снизу — против существующего государства. В первом случае национализм служит укреплению власти уже властвующих элит, во втором случае — приходу к власти сил, выступающих от лица культурных сообществ, не имеющих государственности. Надо, правда, отметить, что в своих первых трудах Геллнер уделил этому типу национализма крайне мало внимания. Из-за этого упущения Геллнера много раз подвергали критике. Он отреагировал на нее в работах 90-х гг.[87]

По Геллнеру, говорить о национализме применительно к аграрным обществам нельзя. Националистический императив гласит: совпадение политического сообщества и поддерживаемой им культуры[88]. В аграрном же обществе население разделено на не соприкасающиеся друг с другом ячейки, а государство равнодушно взирает на это культурное многообразие, не будучи мотивированным к усилиям по его приведению к некоему стандарту. Более того, государство заинтересовано в поддержании культурного многообразия. «Культурные различия удерживают людей в их социальных и географических нишах, препятствуют появлению опасных и влиятельных течений и групп, имеющих последователей. Политический принцип «разделяй и властвуй» гораздо легче применить там, где население разделено культурными барьерами»[89].

Современное государство, напротив, не может не обойтись без массированных мероприятий по формированию единой, унифицированной культуры — «национальной» культуры. Потребности индустриализации диктуют необходимость кодифицировать и распространить на всей территории данной страны единый язык в качестве официального языка, а также утвердить и распространить на все общество единые поведенческие коды. Это — функциональный императив современного государства. Данный императив «в конечном итоге выступает на поверхность в форме национализма»[90].

Геллнер полагал, что его теория национализма обладает «евклидовой достоверностью», и искренне недоумевал, почему она не встретила безоговорочного приятия интеллектуальным сообществом. Презентовав ее в целом еще в 1960-х гг. (в статье о национализме в «Мысли и изменении») и в эссеистской манере развернув двумя десятилетиями позже в книге «Нации и национализм», он вновь и вновь возвращался к ее изложению. При этом повествование не просто варьировалось риторически, но и обрастало новыми аргументами.

Прежде всего, это касается преодоления схематизма первых работ. Идеально-типические модели («аграрное общество» versus «индустриальное общество») наполняются конкретно историческим содержанием. Так возникает учение о «стадиях» движения от империй к национальным государствам, а также о «часовых поясах» Европы — неевропейский опыт национализма Геллнер практически не рассматривает.

Первой стадией, или первым «часовым поясом», в триумфальном шествии национализма британский исследователь считает бюрократическую централизацию в сословно-династических государствах Западной Европы конца XVIII в. Стандартизация языка и другие мероприятия центральной власти послужили «первой ниточкой, которая связала государство с культурой и подтолкнула людей в сторону национализма»[91]. Вторую стадию Геллнер связывает с ирредентизмом — перекройкой границ монархических (и часто — имперских) государств в соответствии с новым политическим принципом — принципом «культуросообразного» государства. Прототипом «ирредентистского» национализма (давшим название самому феномену) служит движение за выход северных областей Италии из состава Австро-Венгрии, развернувшееся в первой половине XIX в. После распада Османской, Австро-Венгерской и Российской империй на их развалинах — в соответствии с принципом «самоопределения наций» — возникают новые государства. Границы этих государств проведены по культурно-этническому или этнолингвистическому основанию. Однако очень скоро обнаруживается, что внутри этих образований находится множество неучтенных претендентов на суверенитет. Новые суверены обнаруживают склонность к угнетению собственных меньшинств, т. е. повторяют практику, в которой они упрекали имперско-династические государства. Стоит добавить, что интенсивность ассимиляционного давления, которому подвергаются меньшинства в период торжества «принципа национальности», не идет ни в какое сравнение с тем, которое они испытывали в период империй.

Третью стадию шествия национализма по Европе Э. Геллнер называет "Nacht und Nebel", используя при этом термин нацистов, которым те обозначали свои карательные операции. Своей цели — достижения этнокультурной гомогенности — национализм добивается предельно жестокими методами. Это уже не принудительная ассимиляция, но массовые депортации и геноцид.

Если с тремя предложенными Геллнером стадиями, или «часовыми поясами», вполне можно согласиться, то выделяемый им «четвертый часовой пояс» кажется довольно надуманным. В эту квазистадию попадают весьма разнородные политические и идеологические феномены, возникшие на территории бывшей царской России.

На мой взгляд, предложенная Геллнером концепция, при несомненной аналитической ценности, довольно уязвима для критики. Суммируем возможные возражения.

Критика концепции Э. Геллнера

Тезис британского исследователя о «фиктивности» наций чреват недоразумениями. Высказывание Геллнера о нациях как о «фикциях» — вовсе не случайная риторическая фигура. К этому утверждению он относится предельно серьезно. «Те, кто критикуют национализм, но исподволь признают существование наций, недостаточно последовательны»[92]. И еще один пассаж из более поздней работы: «Нации, на мой взгляд, не существуют в реальности»[93]. Этот тезис опирается на оппозицию реального как действительного, существующего «на самом деле», с одной стороны, и фиктивного как лишь воображаемого, представляемого, существующего лишь в сознании людей, с другой.

Данная оппозиция неверна уже потому, что исходит из упрощенного понятия «реального». Последнее, по сути, отождествляется Геллнером с эмпирическим, чувственно воспринимаемым. Кроме того, эта оппозиция искажает и огрубляет характер социальной реальности. Противопоставляя «реальное» «фиктивному» как «нереальному», существующему лишь в воображении, «имагинативному», Геллнер отказывается признать, что общество как таковое — «имагинативное» образование[94]. Как убедительно продемонстрировал, опираясь на разработки Касториадиса, Этьен Балибар, все социальные общности, репродуцируемые посредством деятельности институтов, суть общности имагинативные[95]. Они не существуют иначе как благодаря постоянной проекции индивидуального сознания на коллективную историю[96]; признанию индивидами общности имени[97], а также традициям, переживаемым индивидами как следы общего прошлого[98].

Анализ национализма, предложенный Геллнером, был бы гораздо более убедительным, если бы вместо «фиктивности» наций он вел речь об их дискурсивном производстве. Однако поскольку Геллнер от такого развития своей мысли отказался, он обрек себя на непоследовательность. В самом деле, если отказывать нациям в реальности, объявляя их фикциями, то почему надо признавать реальность за культурами?

Проблематизируя категорию «нация», Геллнер не проблематизирует категорию «культура». Между тем культура — это вовсе не само собой разумеющаяся «реальность». Это в той же мере проект, в какой проектом является нация. Культура не дана как свойство некоторой группы. Она проектируется определенным видением той группы, из которой хотят сделать нацию. Разные политические акторы, апеллирующие к потенциальной нации (по-английски это выражается термином would-be-nation), по-разному видят «культуру» этой нации. Например, когда к символу «нация» прибегают антиколониальные движения, репрезентации нации (т. е. представления о ее «культуре») у левых и правых борцов с колониализмом различны. Правые имеют в виду под национальной культурой прежде всего идеальное — религию, утраченную древнюю письменность, а также символы утраченной государственности. Геллнер бы назвал это «высокой культурой». Левые же понимают под национальной культурой в первую очередь формы повседневности, избежавшие влияния колонизаторов, т. е. «низкую культуру».

Сам концепт «культура» возникает в националистическом дискурсе вместе с концептом «нация». Культура не предшествует националистическому движению в качестве данности, а конструируется в ходе этого движения. Иными словами, дискурсивным феноменом является не только нация, но и культура. Национализм — это не просто «союз государства и культуры», а притязание на обладание специфической культурой — той, которая увязывается с обладанием государством.

Провокативный тезис Геллнера о том, что не нации порождают национализм, а наоборот, национализм — нации, бьет мимо цели, ибо имплицитно предполагает первичность идеологического и дискурсивного перед социальным. Получается, что социальное — это сфера практических действий, а идеологическое — сфера теории и идеологии. Но это неверно. Дискурс уже представляет собой часть (социальной) практики, а социальная практика, в свою очередь, всегда дискурсивно организована. Поэтому существо дела не в том, что «первично» — некоторый дискурс (национализм) или некоторая социальная форма (нация), а в том, как происходит конституирование данной социальной формы.

Геллнеровский тезис о первичности национализма по отношению к нациям не выдерживает критики и по эмпирическим причинам. В исследовании Джона Армстронга «Нации до национализма»[99] (название которого можно было бы принять за полемику с Геллнером, если не знать, что оно вышло годом раньше книги последнего) убедительно продемонстрировано существование относительно устойчивых культурных сообществ в эпоху, когда о национализме никто ничего не слышал. Если понимать под культурой символический код, связывающий индивидов в некоторую группу (а Геллнер бы не стал спорить с таким пониманием), то сообщества, основанные на культурном сходстве, можно зафиксировать уже в Средние века. Коллективная идентичность, которую Э. Хобсбаум удачно назовет «протонациональной», находила выражение в литургии, жестике и атрибутике коронаций, в архитектуре[100]. Утверждая, что не нации производят национализм, а национализм — нации, Геллнер стремится подчеркнуть решающую роль государства в формировании наций. Однако даже такой симпатизирующий Геллнеру исследователь, как Э. Хобсбаум, не считает, что нации следует рассматривать только как производные современного государства: они возникают на стыке политических, социально-экономических и технологических трансформаций[101].

Геллнер почти полностью отвлекается от исторического контекста. Именно это — жертвование историческим измерением феномена — вменяют ему в вину почти все его критики. Хотя это обвинение не всегда корректно, оно затрагивает действительную слабость геллнеровских построений. В рамках его теории, в частности, нельзя объяснить существования националистических движений в неиндустриальных обществах. Например, стремление южных славян выйти из состава Османской империи и создать собственное государство вполне может быть квалифицировано как национализм. Между тем это движение началось задолго до вовлечения Балкан в процесс модернизации.

Увязав национализм с обслуживанием потребностей модернизации, Э. Геллнер, кстати, закрыл возможность для изучения форм национализма, которые не только служат модернизации, но как раз противостоят ей[102].

Отвлечение от конкретно-исторического контекста влечет за собой множество натяжек и неточностей. К ним относится, среди прочего, положение Э. Геллнера о соразмерности культур и человеческих коллективов, якобы имевшем место в традиционном (аграрном) обществе. По Геллнеру, границы «малых», или «низких», культур заданы границами малых групп, или средневековых общин. Но, как отмечает В. Коротеева, письменная, литургическая традиция, которой принадлежат эти группы, гораздо шире. К тому же культурная идентичность члена такой общины никогда не укладывается в рамки самой общины: «с некоторыми соседями он говорит на одном диалекте, с другими разделяет верования, а ряд норм поведения принят лишь среди членов его клана»[103]. Наконец, сама конструкция замкнутой сельской общины вызывает у российской исследовательницы сомнения. Такую общину можно найти у крестьян Гималаев, но к средневековой Западной Европе «понятие чисто аграрного общества вряд ли приложимо. Здесь и развитая городская жизнь, и торговые связи, пересекающие обширные территории, и областные рынки»[104].

В концепции Геллнера усилия государства по формированию нации и национализм — одно и то же. Но тем самым британский исследователь отказывается от анализа содержания той доктрины, которую он называет национализмом. Национализм у него — это «организация человеческих групп в большие, централизованно обученные, культурно однородные сообщества»[105]. Не случайно, говоря о связи между идеологией национализма и навязыванием культурной однородности, Геллнер замечает: «Не национализм, как утверждает Кедури, навязывает эту однородность. Скорее однородность, ставшая объективной неизбежной необходимостью, в конечном счете, проявляется в форме национализма»[106]. Национализм в результате утрачивает содержание как относительно самостоятельное идеологическое явление, растворяясь в явлениях неидеологического порядка. Само собой разумеется, что при таком подходе нельзя провести грань между идеологией национализма и идеологиями, с национализмом конкурирующими. Иными словами, Геллнер лишает националистический дискурс специфичности[107].

Геллнеровское определение национализма, при его несомненной операциональности, не покрывает всего многообразия националистических идеологий. В него не умещается, во-первых, государственный национализм современных субъектов международной политики, который выражается либо в стремлении к максимальной экспансии в экономической, военно-политической, информационной и культурной сфере (американский, французский, китайский национализм), либо в защите национального рынка (национализм государств, получивших название «азиатских тигров» — Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда). Во всех этих случаях национализм — абсолютный приоритет принципа нации (национального суверенитета, национальных интересов) — налицо, однако стремления к совпадению границ культуры и границ государства не наблюдается. Во-вторых, в геллнеровское определение не умещается также так называемый культурный национализм — идеологии и движения, связанные с отстаиванием национальной (культурной, языковой, этнической) идентичности, но не поднимающие вопроса о национальной государственности. Например, чувашский национализм в России, бретонский во Франции, окцитанский и каталонский в Испании и т. д. Наконец, в-третьих, существует немало националистических движений, идеология которых строится на требовании расширения автономии в той или иной сфере, но не предполагает стремления к приведению в соответствие этнокультурных и политических границ. Здесь можно воспользоваться терминологией Л. Дробижевой и ее коллег, вычленяя «паритетный», «экономический» и «защитный» национализм. Так, татарские националисты, добивавшиеся от центра максимально полной автономии в экономической и культурной сфере, однако не требовавшие полного суверенитета, могут служить примером «паритетного национализма». Иллюстрацией «экономического национализма» будет служить настойчивость якутских политических элит в отстаивании самостоятельности в распоряжении природными богатствами республики Саха (Якутия). «Защитный национализм» демонстрируют осетинские, ингушские, карельские лидеры, проводящие специальные мероприятия по удержанию этнокультурной самобытности соответствующих субъектов федерации.

Структурно-функциональный метод после ГеллнераВсе авторы, применяющие структурно-функциональный подход к изучению национализма, являются сторонниками парадигмы модернизации. Увязывание возникновения национализма с потребностями модернизации, характерное для концепции Лии Гринфельд, позволило российским исследователям Эдуарду Понарину и Наталье Мухаметшиной отнести Л. Гринфельд к представителям структурно-функциональной методологии[108].

Исследовательница начинает с феномена английского национализма, являющегося, по ее мнению, парадигматичным случаем для целого ряда европейских стран.

Функция национализма — способствовать преодолению феодальной раздробленности и, соответственно, централизации власти. Главное же, на чем сосредоточивается Л. Гринфельд, это участие национализма в преодолении кризиса легитимности власти, возникающего вследствие ее десакрализации. Десакрализация власти в Англии произошла не в результате буржуазной революции, а вследствие английской Реформации. Прежняя, католическая, церковь освящала власть короля как помазанника Божия. С другой стороны, сакральность власти короля гарантировалась сакральностью власти церкви как представительницы Бога на земле. Однако с того момента, когда король проводит реформу и создает новую — англиканскую — церковь, последняя оказывается частью светской власти. В результате возникает кризис «нормативного регулирования»: старые нормы уже не работают, новые еще не установились. Отсюда потребность в альтернативном источнике легитимности. Этим источником и становится идея «нации». Уже на рубеже XVI—XVII вв. члены английского парламента апеллируют не к интересам «короны», а к интересам «страны», а еще через некоторое время — к интересам «нации»[109].

Правда, к последовательным сторонникам структурно-функционального подхода Л. Гринфельд отнести нельзя. В ее работе ощутимо присутствует психологизм. Исходный пункт ее построений — потребность в (национальной) идентичности, а следующий шаг, требуемый этой логикой, — кризис идентичности, формой преодоления которого и является национализм. Голландский национализм, по Л. Гринфельд, был продуктом импорта английской модели национальной идентичности. В силу этой логики структурообразующим моментом концепции Л. Гринфельд становится категория «рессантимента» (от французского ressentiment, что можно перевести как «злобная зависть» или «завистливая злоба»). Так, немецкий национализм Л. Г ринфельд объясняет антифранцузским «рессантиментом». Несмотря на увязывание национализма с модернизацией, Л. Гринфельд сосредоточивает внимание не столько на социально-структурных, сколько на культурно-психологических факторах появления националистической идеологии. Отсюда ее эксплицитное отмежевание не только от Э. Геллнера, но и от Б. Андерсона — на том основании, что их концепции построены на «материалистическом» понимании социальной реальности[110]. Согласно такому пониманию, материальные, или «реальные», факторы посредством «неспецифицируемых психологических механизмов» приводят в действие культурно-символические, или «идеальные», факторы. Таким образом, факторы идеального порядка оказываются вторичными по отношению к факторам материального порядка, обусловленным ими. Между тем, полагает Л. Гринфельд, в обществе «невозможно провести различие между реальными и идеальными факторами, т. к. в человеческой жизни верования и идеи суть реальные силы, а структуры (в том числе социальные) «всегда нагружены значениями»[111].

Под национализмом она понимает взгляд на мир, в котором нации принадлежит безусловный приоритет — и как объекту лояльности, и как основанию солидарности, и как источнику легитимности политического порядка. А поскольку современному человеку свойствен именно такой взгляд на мир, мы не можем не быть националистами. Отсюда убеждение Л. Гринфельд в том, что «национализм лежит в основании этого (современного. — В. М.) мира»[112]. Вот почему, формулируя цель своей книги, американская исследовательница поясняет, что такой целью было «не написать историю этих пяти национализмов (английского, американского, французского, немецкого и русского. — В. М.), а понять главные силы, которые сформировали наши идентичности и наши судьбы»[113].

На мой взгляд, в концептуальном отношении работа Л. Гринфельд (очень богатая в фактографическом плане) представляет собой шаг назад по сравнению с уровнем, достигнутым к началу 1990-х гг. благодаря Э. Геллнеру, Б. Андерсону и Э. Хобсбауму. Ее аргументация вращается по кругу. Нациям предшествует национальная идентичность, считает Л. Гринфельд, присоединяясь тем самым к «субъективно-политической» традиции в национализмоведении. «Идеи национализма, — рассуждает исследовательница вполне в духе X. Кона, — сформировали социальные структуры[114] и пропитали собой культурные традиции». Но в то же самое время эти идеи, говорит автор, как будто вспоминая о другой традиции в исследовательской литературе, «были произведены социальными ограничениями и инспирированы традициями, которые им предшествовали»[115]. Неясность относительно социальных ограничений и того способа, каким они могли производить идеи, у Л. Гринфельд намеренная. Исследовать процесс такого производства не входит в ее задачи. В центре ее внимания во всех пяти случаях — «аномия» (в дюркгеймовском смысле этого термина) в том или ином обществе, которая переживается в форме ressentiment, а последнее, в свою очередь, приводит к трансформации идентичности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК