Парижские труды

Парижские труды

Зинаиду выпустили в Париж для устройства ее выставки. Все думали (и в первую очередь сама художница), что она заработает хоть сколько-нибудь денег для пропитания семейства и вернется. И она уехала, оставив в Петрограде престарелую мать и четверых детей, уехала, чтоб больше никогда не вернуться в Россию. Даже среди великого множества русских судеб, искалеченных войной, революцией, большевистским переворотом и многими десятилетиями страха, судьба прекрасной художницы Зинаиды Серебряковой, пожалуй, одна из самых драматичных и странных. То, что художнице, пережившей на родине гибель мужа, обнищание, гнет беспросветной нужды и бесперспективность, не хотелось возвращаться в Петроград, ставший Ленинградом, — это, пожалуй, можно понять. Ведь не вернулись в те же годы из заграничных поездок и Константин Сомов, и Анненков, и Чехонин, и Модест Гофман, и многие другие. Убежали, рискуя жизнью, через Финский залив дочь А. Н. Бенуа Елена, Иван Пуни, Василий Шухаев с женой, Борис Григорьев с семьей, и еще, и еще… Но ведь у Зинаиды остались в Петрограде четверо детей и старая мать, братья и сестры. И поделенная семья оказалась в страшном трехзонье: в тюрьме, в Зоне, где сгинул безвинно милый брат-архитектор Николай Евгеньевич Бенуа, в Большой Зоне, где жили в полунищем страхе или полуиспуганном достатке дочка Таня, сын Женя, внучок Ваня, слабеющая матушка, сановный брат-академик и прочие Бенуа-Лансере-Серебряковы, граждане с подмоченной репутацией, «имеющие родственников заграницей», и, наконец, в третьей — никогда до конца не свободной от страха, но всегда полунищей (зависимой от Москвы, почти лимитрофной) парижской Зоне, над которой негаснуще мерцала тысячеглазая всевидящая люстра старинного (но под кровавым красным флагом) посольского дворца на рю Гренель… И притом чем дальше, тем меньше оставалось надежды заработать что-нибудь пристойное в Париже, так чтоб хватило на две семьи, на парижскую и ленинградскую…

Большой моды на реалистическое, или даже неоклассическое, искусство в тогдашней Европе пока не предвиделось, выживать же здесь было трудно, как и везде, где пытаются жить творчеством. Конечно, «продовольственной проблемы», которую полвека не могли решить большевики в усмиренной ими огромной сельскохозяйственной стране, в Париже «решать» не приходилось, но зато в этом перенаселенном столичном городе дорого обходилась крыша над головой, так что отложить денег для отсылки домой в вечно голодную Колыбель Революции удавалось совсем мало. И конечно же, бедную женщину томила тоска по семье, по детям, по своей мастерской, по отчему дому, мучило бессилие растерянности. Возможно, среди главных страхов, мешавших ее возвращению к детям, был страх за ее работу, за продолжение творчества. Требования, которые предъявляет талант, «проклятое художество» (как говорила она сама) могут толкать творца на жестокость по отношению к близким, на эгоцентризм. На подобное ощущение с неизбежностью наводит знакомство с биографиями таких талантливых людей, как Марина Цветаева и Анна Ахматова («плохая мать»), как Борис Пастернак… Бедные, добрые и — такие жестокие люди!.. Может, и в драматической судьбе Зинаиды Серебряковой, расставшейся с половиной семьи, с двумя детьми и матерью на многие десятилетия, чуть не до конца жизни, можно уследить эту линию странной жестокости…

Во всяком случае, с первых парижских месяцев на долю художницы выпали немалые терзания. В конце октября того же 1924 года она писала своим друзьям Сергею Эрнсту и Дмитрию Бушену в Ленинград:

«Дорогие друзья, вы, конечно, судите и презираете меня за то, что пишу такие неинтересные и ноющие письма из Парижа, и что до сих пор ничего не сумела нарисовать и заработать. Я и сама в отчаянии от своей глупой слабости и растерянности. Пишу портрет Саломеи и Генриетты, ничего не выходит, пишу маслом…»

Итак, от растерянности она теряет способность писать. От слабости — ни на что не может решиться. Спокойно решившийся Сомов готов к бедности, но у него здесь любовь. Решившийся Анненков (как и решившийся Эренбург) вьется ужом — он хочет урвать и там и сям… Но застенчивая (хотя и отнюдь не слабая) Зинаида проделывает страшную, болезненную операцию — режет семью по живому.

В конце 1924 года Константин Сомов, уже поселившийся с милым другом в Париже, пишет сестре: «…Днем был у Зины, давно ее не видел. Она перебралась рядом с нами, но в другой отель, где у нее лучше, но дороже. Ее дела как будто и лучше».

Весной 1925 года Зинаида пишет дяде Шуре из Лондона, куда она выезжала ненадолго, чтобы он (все еще всемогущий сотрудник большевиков) помог получить визы для отъезда в Париж Сергею Эрнсту, Бушену и с ними — восемнадцатилетнему своему племяннику, младшему сыну Зинаиды Шурику. Еще три года спустя удается, снова с помощью дяди Шуры, вытащить в Париж младшую Зинаидину дочь, пятнадцатилетнюю Катеньку (племянницу все еще авторитетного А. Н. Бенуа, который и сам к тому времени окончательно осел во Франции). Престарелую же матушку Зинаиды, сестру А. Н. Бенуа Екатерину Николаевну Лансере большевики не выпустят никогда, люди им и самим нужны, нужны как «ценный материал» (это объяснил сам людоед) — нужны как заложники при общении с заграницей и как резерв для заполнения лагерных бараков…

Как некогда Цветаева из двух дочерей оставила при себе выживать одну, так и Зинаида выбирает из своей четверки двоих — младших детей. О критериях ее выбора можно только гадать. Эти двое — самые мягкие, послушные, в них меньше характера и самостоятельности. Конечно, они проявляют способности к живописи, но ведь все Бенуа рождаются с карандашиком в руке. Понятно, что Шурик «будет носить за ней мольберт», что Катя будет помогать по хозяйству и снова и снова позировать матери — одетой и обнаженной, что из этих двоих она будет лепить все, что захочет и сможет, а она сможет — она сильная, она повелительница. Не смотрите, что она неразговорчива, бессловесна, застенчива, незаметна, непрактична, болезненна и как бы покорна судьбе. У нее есть несгибаемая сила, есть воля и есть свой бог и свой крест — «проклятое художество». Ради него хрупкая и болезненная мамина дочка Зина одолеет все хвори и проживет долго, не выпуская из руки карандаш. Да, может, и еще многое в ней есть, то, о чем мы так рискованно с вами строили догадки (скажем, та же «трансгрессия»). Она по-прежнему «чудная»… Но смиримся с этим, читатель, признав, что вероятно, «не чудные» не пишут чудных полотен…

Итак — Париж, Лондон, снова Париж, Бретань, чужие квартиры, третьесортные отели, вечные поиски угла, поиски денег для передачи в «город Ленина»… Начинается французский период жизни художницы. Он будет менее насыщен событиями и бедами, чем российский, будет беднее открытиями и достижениями, однако он будет не менее долгим, а даже чуть-чуть более долгим, чем российский, и вполне плодотворным. Как и российский, он будет наполнен трудами, полон муками трудов и болезней, радостями творческих находок и мучительной радостью поиска («Еще мазок, еще… Вот, кажется, удалось… Кажется, лучше… Обещали работу на той неделе. Один портрет. До того можно будет в Лувр сходить с Катей и Шурой…»)

Работа началась почти сразу по приезде. Вот они две ее модели — две знаменитые красавицы, которым здесь, как и дома, было чем заплатить художнику за работу — таинственная красавица Саломея и эта «простая и добрая» (по словам наблюдательного Сомова), на их счастье, пока не обнищавшая Генриетта Гиршман. У Владимира Гиршмана в Париже магазин-галерея на рю де ла Пэ, у вездесущей же Саломеи не бедные поклонники и влиятельные знакомства, и вечные тайны, и пылкие политические пристрастия: она оказалась ярая большевичка. Обеих дам еще и на родине писали Валентин Серов, Малявин, Чехонин, Юон, Петров-Водкин, О. Пастернак, Шухаев, Яковлев, Милиоти… Зинаиде обе дамы удаются с трудом. И то сказать, за последние десять лет страшного века сами знаменитые модели изменились. Генриетта Гиршман, кажется, не утратила красоты и доброты, но тоже устала. Звезду же петербургских 10-х годов княжну Андроникашвили — госпожу Андрееву, позднее Гальперн сильно потрепали крутые авантюры жизни. Впрочем, она еще сохраняет и гордую осанку, и волю, и власть над мужским (то бишь, над слабым) полом… В обеих дамах Зинаиде очень трудно искать себя, но деньги нужны дозарезу. Она еще найдет себя в других парижских моделях, но уже обнаружилось, что здесь нелегко найти заказы!

С каждым новым парижским портретом Зинаида обретает уверенность, и портреты ее (особенно женские и детские) воистину прекрасны. Однако не стоит искать в них каких-либо психологических открытий, проникновения в душу модели. Вот ведь и благожелательная, даже можно сказать, влюбленная в художницу искусствовед В. Князева признает, что «изображенные Серебряковой люди не знают трагических переживаний. Нет в произведениях и критически заостренной оценки портретируемых. Задача художницы была иной — создание образов людей, наделенных умом, благородством, чувством собственного достоинства».

Заказчиков создание подобных образов устраивает, советскую искусствоведку тем более, ибо Серебрякова выступает таким образом «как выразитель гуманистических исканий своего времени»:

«В ее портретах выражено представление о ценности человеческой личности, и в этом прежде всего сказался ее индивидуальный подход к решению новых значительных задач искусства».

В общем, красиво у нее получается, так красиво, что потаенные замыслы Саломеи Гальперн и композитора Сергея Прокофьева нисколечко зрителя не смущают — все их замыслы от нас скрыты. То ли дело портрет того же «белого негра» Прокофьева, написанный Василием Шухаевым почти в те же годы и в том же Париже: тут понятно, что от гения ждать можно всякого… Но вот малолетний сын композитора Станислав — Боже, как небесно хорош он у Серебряковой (помню, как растерянно и растроганно стоял старый Станислав перед этим портретом лет 60 спустя, на выставке в Париже…)

В те 20-е годы милая супруга композитора, полуиспанка Лина Ивановна, глядя на маленькую, умучанную художницу, добывающую в Париже своим питерским детишкам деньги на пропитание, была растрогана и как смогла пожалела Зинаиду. Сам-то гений праздных этих чувств не имел, он был скуп и уже начинал торопить жену с отъездом в Советскую Россию на заработки (после окончательного переезда семьи в Москву композиторскую жену, если помните, упекли в концлагерь, а гений-авангардист только кланялся и благодарил вождя, так что, пожалуй, Шухаевский портрет лучше пророчил, чем гуманистический Зинаидин…)

Искусствовед В. Князева считает, что в Париже Серебряковой особенно удавались портреты «духовно близких людей», среди которых числит не только Сомова и Бенуа, но и Прокофьева. В них она все же находит психологические характеристики, даже и «углубленные»: «В этих работах все жизненно просто. Нет в них, как во многих заказных портретах, изысканно красивых поз, идеализации натуры. Серебрякова стремилась к углубленным психологическим характеристикам. Более всего ее интересовало выражение глаз, лица и она акцентировала на них основное внимание, изображая, как правило, портретируемых на спокойном нейтральном фоне».

Думаю, что рассуждения о «духовной близости» и красоте звучат неубедительно. Что могло сближать труженицу Серебрякову с соблазнителем и убийцей Распутина (по распространенной эмигрантской версии — «спасителем России») князем Феликсом Юсуповым (портрет 1925 года). Очень хорош на портрете мерзавец Юсупов с небрежно оголенными грудью и шеей. Хороша и наглухо замкнувшаяся в себе принцесса царской крови, дочь великого князя Александра Михайловича Ирина Юсупова… Любопытно, что гомосексуалистов на мужских (даром что заказных) портретах Серебряковой, пожалуй, даже больше, чем натуралов…

Жизнь Зинаиде выдалась в Париже нелегкая, непривычная, и часто подступало отчаянье. Однажды летом 1926 года, в гнетущую июльскую жару написала она из Парижа слезное письмо брату Николаю: «Здесь я одна — никто не принимает к сердцу, что начать без копейки и с такими обязанностями, как у меня (посылать все, что я зарабатываю, детям), безумно трудно, и время идет, а я бьюсь все на том же месте. Вот хоть бы теперь — работать здесь в такую жару, духоту и с такой толпой всюду, для меня невозможно, я устаю от всего безумно и когда прихожу в какой-нибудь угол все того же Люксембургского или Тюильрийского сада (и все уже приелось), то ничего не могу от усталости рисовать. А уехать в Бретань нет денег, хотя я последние дни мечусь в поисках денег. Никому не пожелаю быть на моем месте…»

Самое страшное, как видите, не что жара, не что дети далеко, а что ей не пишется. Ведь не всегда пишется, нужен настрой, особое состояние души и запас сил… В том же 1926, приехав в Париж с нормандской фермы, навестил Зинаиду старший друг и благожелатель художник Константин Сомов, подробно все свои встречи описывавший в письмах к любимой сестре («хочу… тебе писать день за днем, вроде дневника»):

«Вчера я, наконец, был у Зины. Вечером. Живет она теперь на Монмартре, в жалком и грязном отеле в 5-м этаже. Занимают одну комнату с сыном… Она “выглядывала” совсем девочкой при вечернем свете. Лет на 20. У нее теперь стриженные по моде волосы. Даже странно, что Шура ее сын. Она мне показывала свои последние портретные работы. Только что законченный пастельный портрет Ирины Сергеевны, ей очень удавшийся. Она ей очень польстила, но в то же время сделала и похоже. Очень элегантна поза. Белое серебристое атласное платье и черный кружевной веер в красиво нарисованных руках. Другой портрет с некой Ванды Вейнер. Зина говорит, что эта дама потрепанная с длиннейшим носом и с мешками под глазами. Она потребовала сделать себя хорошенькой и молоденькой, укоротить нос и уничтожить мешки. Зина это сделала и получилась молодая и очень модная парижанка. Третий портрет — мужской — жанр Левицкого — в шелковом халате с разными околичностями на фоне в виде антикварных предметов. Этот портрет с г-на Трубникова… Четвертая ее работа юный gar?on из ресторана с тарелкой устриц в руках. Прелестный пастельный этюд. Ее сын Шура тоже немного стал зарабатывать. Он премило из головы рисует курьезные виды Парижа…»

Кстати, писать Ирину Сергеевну (дочь щедрого Рахманинова) пристроил Зинаиду тот же Сомов.

Той же весной Сомов снова восхищенно рассказывает сестре про парижских Серебряковых, на сей раз про юного сына Зинаиды Шуру:

«…он ужасно симпатичный — совсем еще бебе, хотя ему 18 лет, и очень талантливый. Теперь он делает по заказу какого-то магазина — и за гроши — абажуры с видами Парижа, которые сам сочиняет, очень остроумно и мило. Работа мелкая, мелкая, все вырисовано — магазинчики, стелажи — и все вывески во всех подробностях».

Александр Серебряков

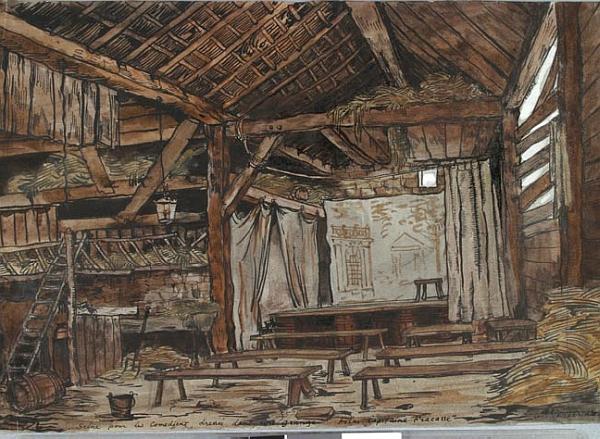

Талантливый юный художник Шура воспроизводил по памяти самые красивые и прославленные уголки Парижа — площадь Согласия, Монмартр, Сакр-Кер, набережные Сены… Через несколько лет от «портретов города» он перейдет к «портретам интерьеров». Он был в большей степени мирискусник, поклонник исторических зданий и в большей степени ученик великого дяди Шуры, чем сама Зинаида Серебрякова. Ему повезло в Париже — он попал в компанию А. Бенуа и художника кино П. Шильдкнехта, облазил Европу и весь мир, а через каких-нибудь полтора десятка лет был уже (по выражению такого знатока, как Н. Лобанов-Ростовский) «европейским «художником по интерьерам номер один».

Летом 1926 года Зинаида с Шурой выбрались в Бретань. Зинаида писала там портреты бретонок и даже написала один мужской портрет — знаменитый портрет старого бретонского рыбака Эдмона Лефура из Камаре. Играющие мускулами мужики, да и вообще — особи мужского пола никогда не волновали воображение художницы, но «портреты стариков» были в традиции Великих Живописцев, которых так почитала Зинаида (она до конца жизни будет ходить в Лувр, как люди верующие ходят на мессу). Искусствоведы (в том числе В. Круглов), заговаривая о красоте этого бретонского портрета и элегантности фигуры рыбака, справедливо поминают и «стариков Рембрандта» и аристократов кисти Ганса Гольбейна-Младшего.

В начале лета 1927 года прошла в Париже выставка русских художников — былых «мирискусников». На выставку приехал из Тифлиса Зинин брат, маститый советский художник Е. Е. Лансере. Они часто встречались, ходили вместе в Лувр, в гости к Аллегри, ездили на Лазурный Берег. Брат Женя помог Зинаиде снять квартиру, таскался в жару с Зиной и с Шурой по всему Парижу.

Выставка русской живописи большого успеха не имела. В моде были тогда в Париже ошеломляющие выдумки, трюки, открытия (Дягилев это хорошо знал и приглашал для оформления спектаклей изобретательных французов, а дядю Шуру больше не привечал).

Брат Женя все понял и по возвращении в Тифлис написал А. П. Остроумовой-Лебедевой:

«Как Вы знаете, попал я в Париже на выставку “Мир искусства”. Рядом с модернистами она была конечно demodee (то бишь, старомодной). Насколько я могу судить, выставка “Мир искусства” прошла незаметно даже для людей (конечно, французов), “состоящих при искусстве”. Директор Musee des Arts decoratifs не был, редактор Gazette des Beaux Arts чуть ли даже не слыхал о ней и т. д. Стоила она участникам очень дорого (по 700 фр. с человека плюс 25 процентов с продажи, а было продано очень мало».

В 1960 году, впервые после почти сорокалетней разлуки с родными повидав в Париже дочку Таню (былую двенадцатилетнюю танцовщицу, а ныне закулисную труженицу МХАТ), смогла, наконец, Зинаида передать семье покойного брата Жени в Москву его, не проданные тогда (в 1927-м) грузинские пейзажи…

Зинаида тоже выставлялась с мирискусниками в галерее Берхайма-Младшего на рю Фобур Сент-Оноре, да и отдельно выставлялась в галерее Шарпантье. Но продавалось у нее очень мало. Приходилось писать заказные портреты, когда выпадали заказы. В общем, выживали Серебряковы с трудом, с трудом платили за квартиру-студию, где жили теперь уже втроем (пятнадцатилетняя Катюша приехала к маме в 1928 году, после этого российская мышеловка захлопнулась).

А все же выживали, все же выезжали летом в самые красивые уголки Франции, модные среди художников — и в Коллиур, и в Тоскану, и под Ниццу, и снова в Бретань. Сохранилась запись в дневнике Евгения Евгеньевича Лансере за 1927 год (тогда он в последний раз видел Зинаиду):

«6 сентября… Завтрак, отъезд… в Марсель… Волшебная дорога: Ла Сьота, Кассис, перевал к Марселю. Останавливались для зарисовок. Зинок в большом экстазе…»

А. Серебряков. 1930 г.

А. Серебряков. Place de la Concorde. 1939 г.

Зимой 1928–1929 года прошла у Зинаиды Серебряковой персональная выставка в Ленинграде. Еще не считали ее, видимо, несмотря на четырехлетнее ее отсутствие, эмигранткой и вообще, имели «люди знающие» свои виды на семью Бенуа (ведь и дядя Шура еще долгие годы после бегства из России числился по-прежнему в дирекции «Эрмитажа»).

На ленинградской выставке Серебряковой показаны были ее старые нескучанские картины, в первую очередь, конечно, картины «на крестьянские темы», которые показались на сей раз в России до крайности актуальными. Выставку организовал Ленинградский Совет профсоюзов, радевший якобы о срочном «воспитании художественного вкуса» в толще рабочего класса. Именно этим объясняет искусствовед А. Амшинская неожиданное появление картин невозвращенки Серебряковой в городе Ленина и интерес, который проявила к ним в то «полное исканий время» художественная организация с грозной аббревиатурой в названии НОЖ (Новое Общество Живописцев?).

Могли быть, впрочем, у этой странной выставки и другие мотивы и цели. В 1927 году партия взяла курс на коллективизацию, а с 1929 уже полным ходом шло в рамках той же программы истребление российского трудового крестьянства. Так что повышенный интерес властей и художественной организации НОЖ к «крестьянским» полотнам Серебряковой был, видимо, не вполне эстетским. По обычаю большевистской пропаганды геноцид трудового крестьянства должен было сопровождаться гимнами труженикам земли. Вот ленинградский профсоюз и устроил в «городе Ленина» выставку «крестьянских холстов» беглой Серебряковой, а группа НОЖ задумалась, не взять ли себе в наставницы эту талантливую художницу недавнего прошлого. Затея не удалась, и сам НОЖ не занял должного места в ту пору, когда под нож пускали российское крестьянство. Однако об этой инициативе 55 лет спустя (в самый канун «Перестройки») вспомнила советский искусствовед (А. Амшинская), решившая перекинуть мост от Возрождения и Зинаиды Серебряковой к захиревшему соцреализму. Она приурочила этот мостостроительный эксперимент к столетию со дня рождения Зинаиды Серебряковой и так сообщила о своих научных розысканиях в солидном журнале «Искусство»:

«В то полное исканий время не случайным был выбор именно творчества Серебряковой из числа многих русских мастеров для персональной выставки. В среде ленинградских художников шли поиски большого стиля, соответствовавшего наступившей новой эпохе. Творчество Зинаиды Евгеньевны представляло интерес в контексте тех требований, которые предъявлялись к искусству Новым обществом живописцев (НОЖ), группой, которая также ставила на повестку дня тему труда, преимущественно крестьянского, а в поисках формы воплощения своего идеала эпохи обращалась к ренессансным традициям. В свете этих поисков, возможно, творчество Серебряковой и явилось тем доводом, которым молодое советское искусство воспользовалось для утверждения своих позиций. Художники, отвечая на потребность времени, создавали картины, рисунки, скульптуры, расписывали архитектуру, изображая свободных, сильных и крепких духом, красивых физически людей. Они рисовали детей, захваченных романтикой подвига (авторше наверняка вспомнился тут неизменный Павлик Морозов. — Б.Н.), детей, овеянных свежим морским ветром, под лучами горячего солнца — детей, мечте которых суждено было сбыться (речь, кажется, о бедном поколении наших родителей, а может, и о нашем тоже. — Б.Н.)… А Серебрякова… в канун революции… сердцем художника ощущала потребность в силе, на которую можно было бы опереться в будущем. Для нее этой силой был крестьянин — человек труда, человек, близкий к природе, к земле».

Браво. Уж тут должен с непременностью грянуть хор упитанных певцов армейского ансамбля. За неимением поддержки вернемся из Ленинграда в постылый Париж 1928 года, в котором выпали нашей Зинаиде Серебряковой две немалые радости. Во-первых, ей привезли из России доченьку (дядя Шура поспешил и успел под занавес — железный — добыть визу). Во-вторых, как раз в ту пору появился на Зинаидином горизонте тот самый персонаж, что любому художнику в сладких его снах снится, но не всякому является наяву — меценат… Мецената звали Броувер, был он бельгийский барон, занимался разными доходными делами, но в историю искусств Бельгии и России вошел именно как меценат и тонкий ценитель искусства. Знакомство его с картинами Зинаиды Серебряковой произошло на брюссельской выставке (тем и выставки полезны художникам). Вот как об этом рассказывала сама Серебрякова почти сорок лет спустя в письме А. Савинову:

«В мае 1928 года открылась выставка «L’Art russe» в Брюсселе, где я выставила два этюда “ню” и один натюрморт. Нескольким бельгийцам понравились мои этюды и один из них заказал мне портреты своей жены и дочерей, а потом устроил поездку в Марокко на один месяц, где у него были обширные плантации, с условием, чтобы я дала ему затем выбрать из моих этюдов все, что ему понравится».

Зинаида приняла дар и провела в ошеломившем ее Марокко счастливые полтора месяца. Условия заказчика она (в отличие от облагодетельствованного позднее тем же бароном Никола де Сталя) выполнила, хотя ничего столь же волнующего, как этюды ее обнаженных русских подружек, привезти барону из мусульманского Марокко не смогла. Впрочем, и то, что она привезла, барону понравилось: он был высокий ценитель искусства, и у него был глаз — алмаз. Это он сумел на первой, малозаметной и маленькой выставке де Сталя разглядеть талант мятущегося русского великана и пособить ему с поездкой…

Барон заметил на брюссельской выставке не только работы Зинаиды, но и работы сына ее Шурика, который выставлялся впервые. Позднее барон Броувер еще раз посылал Зинаиду Серебрякову в Марокко, да и в Бельгии ей с сыном заказывал работу. Правда, иногда, как жаловалась Зинаида, слегка скупердяйничал, когда приходилось платить, но это не от жадности — это от деловитости: для делового человека за работу недоплатить — это профессиональная удача, чистый выигрыш, а сами деньги, тьфу, их потом за окно можно вышвырнуть ради жеста и шика. Многие так делали (наверно, и нынче делают), как скажем, известный транжир и мот Николай Рябушинский…

Главное же не в этом. Главное — выпала Зинаиде поездка, смогла она сбежать из парижской серости (как раньше из харьковской или петербургской), о чем всегда и мечтает художник — сбежать…

Сбежала — и попала в восточную страну чудес, в Марракеш, залитый ослепительным солнцем…

(Сколько раз автор этих строк сбегал из Парижа в Марракеш в молодые годы… Билет от Парижа до Маракеша и обратно стоил тогда полтораста, а за гостиницу платил 6–7 долларов в ночь, вот и сбегал на вечернюю площадь Джамна-Фна, в рыбацкий порт Эссауиры, на пляжи Тагазута…)

Эх, Марокко! Легко представить себе, в какой экстаз пришла в Марракеше художница — с ее обостренной чувствительностью к цвету, к свету…

В солнечный декабрьский денек 28 года, присев на камешке близ мечети и базара, написала Зинаида брату Жене в Россию в кои-то веки не сплошь жалобное письмо:

«Дорогой Женяка, ты, вероятно, уже знаешь, где я очутилась — в Марокко! Меня поразило все здесь до крайности — и костюмы самых разнообразных цветов, и все расы человеческие, перемешанные здесь — негры, арабы, монголы, евреи (совсем библейские) и т. д. Жизнь в Маракеше тоже фантастическая — все делается кустарным образом, как должно быть было 1000 лет тому назад. На площади — называется Джемаль Эль Фна — каждый день тысячи людей смотрят, сидя кружками на земле, на танцы, фокусников, укротителей змей (совсем как дервиши и индусы) и т. д. и т. д. Все женщины закрыты с ног до головы, и ничего, кроме глаз, не видно».

Ай, яй, яй, а ведь барона и Зинаиду как раз интересуют голые смуглые женщины, как же она будет творить?

Впрочем на площади Эль Фна, этом чуде из чудес, есть на что поглядеть и кроме укутанных женщин… Огромная эта площадь — точно отражение звездного неба с мириадами звезд. Однако это не звезды светятся, а крошечные лампочки или свечечки на бесчисленных столиках у торговцев. Еще на этих столиках всяческая дребедень, чаще все же съедобная и притом вкуснейшая, с безошибочным вкусом разложенная на продажу. О, эти марокканцы великие мастера всяческой икебаны и лучших в мире съедобных инсталляций. Ни на одном базаре планеты не довелось мне видеть с таким искусством и вкусом устроенных фруктовых, овощных, тюбетеечных, шальварных, халатных или просто кальсонных прилавков. А я ведь не в пригороде Нью-Йорка живу, не в Квинсе, а в торгово-туристской Франции, где последними из живых искусств уцелели искусство оформления торговых прилавков и витрин, а также искусство рекламы.

На вечерней маракешской площади Эль-Фна пищит дудка, бьют барабаны, кипит в котлах рыбный суп, пахнет жареным мясом и курицей. Продавцы тебе протягивают (и отдают за сущие копейки) самый сладкий апельсиновый сок на свете в огромных стаканах и тут же наливают второй, подарочный стакан бесплатно.

Вот брожу и представляю себе, как от этого шума, красок и запахов балдела былая нескучанская барыня, поздней измотанная работой петроградская вдова, потом затурканная эмигрантская художница, которая вдруг стала здесь вольной туристкой. Благодарная память меценату-барону…

З. Серебрякова. Марокканка. 1932 г.

Впрочем, по части выполнения обязательств и всяческого худтворчества очень скоро обнаружились в Марокко нешуточные трудности. О них так написала Зинаида в Москву брату Жене:

«Как только сядешь (в углу улицы, всегда, впрочем, смрадной) рисовать, так женщины уходят, арабы же не желают, чтобы их рисовали, и закрывают свои лавчонки или требуют на чай — 20 или 10 франков в час!.. Господин Броувер… хотел, чтобы я сделала «ню» с туземок прекрасных, но об этой фантазии и говорить не приходится — никто даже в покрывалах, когда видна только щелка глаз, не хочет позировать, а не то что заикнуться о “ню”…»

Но все же сделала Зинаида в Марракеше 60 этюдов (ухитрилась даже нарисовать одну полуобнаженную черную красавицу), а по возвращении вспоминала о поездке с неизменным восторгом:

«Теперь и не верится уже, что я была там, в этой чудесной стране, где такая радость для глаз!»

Марокканские этюды Серебрякова выставляла в маленькой галерее Бернхайма-Младшего, а позднее и в галерее Владимира Гиршмана. Обе выставки имели успех, и дядя Шура сообщал Зинаидиному брату Николаю весной 1929 года:

«Обе… Зикины выставки были изумительны. Своей коллекцией Марокко, созданной в течение всего только шестинедельного пребывания, она просто всех поразила: такая свежесть, меткость, живость, столько света! На старой выставке (в магазине Гиршманов) выделялись портреты, натюрморты (корзины винограда!) и чудесные пейзажи… Материальный успех, кажется, не ахтительный, но это объясняется кризисом, на который все жалуются».

Надо сказать, не один только влиятельный, но все же вполне родственный художественный критик А. Н. Бенуа заметил выставку Зинаиды, но и редко отзывавшиеся на русское художество французы. Французский искусствовед Моклер отдал должное этой скромной выставке не слишком известной французам художницы в таких лестных словах:

«Выставка мадам Серебряковой порадовала меня широтой тем и мастерством. Это одна из лучших художниц. Колорит Феса и Маракеша она передала с достоверностью, тонкостью и простотой, с силой обаяния, которую по заслугам сможет оценить лишь тот, кто испытал очарование этих несравненных уголков. Ее восточные портреты не имеют ничего общего с кричаще намалеванными рыночными куклами, которых господин Анри Матисс зовет одалисками. Живописный темперамент мадам Серебряковой опирается на углубленное и серьезное изучение натуры. Никому еще не удавалось лучше увидеть и воспеть сегодняшнее Марокко. Большая радость, когда на фоне царящей посредственности встречается талант такого масштаба».

Конечно, ни Бенуа, ни Моклер не делали погоды в Париже, их похвалы мало кого подвигнули на щедрые траты, да и финансовая ситуация в те годы была трудной для всех — и в Америке, и в Европе, и для эмигрантов и для аборигенов… Дядя Шура сообщал весной 1930 года из Парижа любимому племяннику Коле: «…Неважно обстоит дело и с Зиной. Она переехала в очень красивое довольно большое ателье, но вот заказчиков и покупателей нет!»

А. Серебряков.

Сама Зинаида была тоже в панике и написала матери и дочери в Ленинград:

«…Кляну свои папки, свое несчастное художество, так мало мне пригодное, чтобы сделать вас счастливыми, а, напротив, только усложняю вашу жизнь…»

Однако и тут же, вслед за горькими проклятиям, она пишет о радости, которую дает ей это «несчастное художество»:

«…я рада, что Татуся любит искусство — это большая радость и утешение в жизни и помощь — забыть все неприятное, глядя на дивные вещи…»

На самом-то деле до катастрофы было пока далеко. Летом и осенью 1930 года, до самого конца сентября Зинаида с детьми жила в прелестной, давно уже облюбованной художниками приморской деревне Коллиур, откуда сообщала матушке в Ленинград:

«Дни стоят еще теплые, днем жарко, но мы с Катюшей мало купаемся все из-за глупой застенчивости, т. к. на пляже масса народу, но Шурик наслаждается и научился хорошо плавать. Он рисует целыми днями без устали. Часто недоволен своими вещами и ужасно раздражается, и тогда они с Катюшей сцепляются из-за пустяков и ужасно меня огорчают резкими характерами (верно, оба пошли в меня, а не в Боречку!)»

А. Серебряков.

В конце 1931 года у Зинаиды Серебряковой прошли выставки в Антверпене и Брюсселе. Продавалось пока еще плохо (все из-за того же экономического кризиса), но барон Броувер побывал на выставке, пригласил Серебряковых посетить сказочный, старинный городок Брюгге, а позднее сообщил приятную новость: на пару с еще одним меценатом он взялся оплатить Зинаиде новую поездку в Марокко.

Весной 1932 года Зинаида отправилась в великолепный «императорский» Фес, потом в Сефру и снова в уже знакомый ей чудесный Маракеш. Правда с погодой ей на сей раз не повезло, непрерывно шел дождь, приводивший ее в отчаянье. Однако она все же работала, и немало. Она уже неплохо знала теперь, что можно и чего нельзя писать в Марокко…

В декабре в Париже, в галерее Шарпантье открылась выставка ее новых произведений, и марокканские эскизы составляли добрых две трети всех выставленных работ.

16 декабря среди прочих посетителей на выставке побывал художник Константин Сомов. Он был друг Зинаиды, но в вопросах искусства он никому не делал скидок на дружбу. Сомов записал тогда в своем дневнике:

«После завтрака ездил на выставку З. Серебряковой. Чудесная художница!»

Столь же высокую оценку марокканским работам Серебряковой дают и прежние и новые искусствоведы.

«Ни в России, ни во Франции ею ничего подобного не было создано», — пишет о марокканских этюдах Серебряковой В. Круглов.

Александр Бенуа восторженно откликнулся на выставку в своей регулярной рубрике «Последних новостей» (которую читала практически вся эмиграция):

«Пленительная серия марокканских этюдов, и просто изумляешься, как в этих беглых набросках (производящих впечатление полной законченности) художница могла так точно и убедительно передать самую душу Востока. Одинаково убедительны как всевозможные типы, так и виды, в которых, правда, нет того “палящего солнца”, которое является как бы обязательным во всех ориенталистских пейзажах, но в которых зато чувствуется веяние степного простора и суровой мощи Атласа. А сколько правды и своеобразной пряности в этих розовых улицах, в этих огромных базарах, в этих пестрых гетто, в толпах торгового люда, в группах зевак и апатичных гетер… Люди такие живописные, что кажется точно входишь с ними в непосредственный контакт, точно лично знакомишься с ними…»

Когда в 1960 году, после 36 лет разлуки, старшей дочери Зинаиды Серебряковой Татьяне разрешили приехать в Париж, она заметила, что рассказывая о годах, прожитых за границей, мать чаще всего упоминает поездку в Марокко. Татьяна с удивлением отметила эта в своем мемуарном очерке:

«Самые яркие и счастливые воспоминания за все годы, проведенные матерью за рубежом, — это ее поездки в 1928 и в 1932 году в Марокко, где она нашла людей и природу, вдохновивших ее. Соприкосновение с этим сказочным миром заставило ее забыть все неприятности, она бродила по улицам Марракеша и Феса и рисовала, рисовала… Рисовала так жадно, так много, что ей не хватило бумаги, которую она взяла с собой, и Катюша выслала ей еще партию.

В этот период она работала буквально молниеносно. Эта молниеносность была вызвана тем, что Коран запрещает людям позировать, и ей с трудом удавалось за небольшую плату «ловить» модель. Она рассказывала мне, что больше тридцати минут не трудилась ни над одним пастельным портретом, а ведь каждый ее набросок является законченным произведением искусства! Ее привлекали гордая поступь, осанка арабов, стройность их фигур и декоративность их бурнусов и одеяний…»

З. Серебрякова. Катюша на одеяле. 1923 г.

Надо уточнить, что ко времени своей второй поездки в Марокко художница уже выяснила, что далеко не все марокканцы мусульмане и что темные берберки с их огромными, влажными, точно плывущими в бездну глазами ни о каких о запретах Корана не слышали, так что Зинаиде удалось на сей раз привезти в Париж и вожделенные «ню» — сказочно красивые черные тела и прекрасные груди полуголых марокканок… Она привезла замечательные портреты, привезла этюды с изображением базаров, старых крепостных стен, верблюдов…

Как раз в это время барон Броувер затевает украшение своей виллы близ Монса, неподалеку от французской границы. Роспись стен он решил поручить Зинаиде Серебряковой («женские аллегорические фигуры» она уже показала на выставке 1930 года, и о них весьма сдержанно упомянул тогда поклонник ее творчества К. Сомов), а также ее сыну Шуре, который стал к тому времени вполне зрелым художником. Шура немало работал в кино у Шильдкнехта и оформлял книги. Талантливой художницей-миниатюристкой стала к тому времени и другая ученица Зинаиды — ее юная дочь Катя. Катя помогала брату в работе. А теперь мать и сын получили большой заказ…

В начале 30-х годов оживилась переписка Зинаиды Серебряковой с дочерью Татьяной, с долго молчавшим сыном Евгением и с братом Е. Е. Лансере, жившими в СССР. Переписка эта была частично предана гласности полвека спустя (похоже, что в сильно в отцензурированном виде) и дает некоторое представление и о жизни художницы, и о той игре с эмигрантами, которую затеяли советские власти в начале 30-х гг. Готовясь к новым широкомасштабным репрессиям внутри страны, они должны были убедить Запад и русских эмигрантов в том, что в большевистской России «жить стало лучше, жить стало веселей». Этой цели должны были послужить оживление переписки с родными, кое-какие (рассчитанные на экспорт) пропагандистские слухи о неких идеологических переменах и новая волна репатриации (как было и в 1925). Возвращение видных «белогвардейцев» на родину имело целью показать Западу, что ничего страшного в России не произошло, а то что произошло, сумели высоко оценить даже былые враги режима. Репатриация планировалась на сей раз не массовая, но впечатляющая: для возвращения на родину намечены были вполне заметные фигуры, вроде композитора Сергея Прокофьева, писателя Александра Куприна, графа Алексея Игнатьева (уже, впрочем, давно работавшего в советских учреждениях и органах) и нескольких видных художников — вроде Билибина, Шухаева, Фалька, вероятно, также Яковлева и Серебряковой. Зинаида Серебрякова была кандидатурой вполне подходящей и с ее перемещением как будто не могло возникнуть трудностей: ее мать и двое детей в России, а здесь у нее трудности…

И вот начинается разрешенная, поощряемая, контролируемая (вероятно, также курируемая) переписка Москвы с Парижем. Дочь, брат и даже сын, которому долгое время нельзя было писать «за границу», неизменно откликаются на письма Зинаиды. С ней, по всей вероятности, начинают вести переговоры о возвращении, (может, не всегда напрямую, а через других кандидатов на репатриацию, скажем, через Василия Шухаева). В вышедших в свет сильно «отредактированных» письмах 30-х годов мало названо имен, но иногда все же проскакивает намек на разговоры с Шухаевым. Скажем, — в обрывке письма 1934 года, который всплыл тридцать лет спустя, в одном из очерков (тоже, кстати, заметно «почищенном»): «Шухаев собирается вернуться в Питер — в Академию художеств, здесь у него тоже нет работы…»

Возможно, это отзвуки разговора, в котором оба художника не только жаловались друг другу на жестокие времена, но и обсуждали предложения, поступившие из высокого источника. Тогдашние советчики Шухаева нам более или менее известны (они были за отъезд), ну а с кем было советоваться Зинаиде? Как всегда, конечно, с дядей Шурой. Дядя Шура сбежал из Ленинграда последним (если не считать «условно освобожденного» Замятина, уехавшего еще позже), он следил насколько было возможно за развитием событий в России. Видимо, он и присоветовал, не обостряя отношений с Москвой, отчаянно жаловаться в письмах на здешнюю жизнь, побольше ругать Запад и отчаянно скорбеть о невозможности немедленного возвращения. Так Зинаида, умничка, и поступала — до самой своей смерти. Ее письма на родину похожи на те, что получали мы когда-то (аж до самых 80-х годов) в Москве из-за границы от своих «выездных» друзей, работавших где-нибудь в ООН: вам-то в Москве хорошо, а здесь жуть — империализм, дороговизна, тоска по родине и опять (день и ночь) негров линчуют. Зачем же себя мучать? Возвращайтесь. Нельзя! Долг…

Примерно то же найдешь в парижских письмах художницы Серебряковой. Жалобы в ответ на предложения о репатриации… Вот ее письмо дочери Татьяне, написанное в апреле 1934 года:

«Может быть, и мне вернуться? Но кому я там нужна? Тебе, дорогой Татусик, нельзя же сесть на шею. И где там жить? (Вопрос, кстати, не праздный — маститого профессора Билибина запихнули по возвращении с женой в коммуналку. — Б.Н.). Всюду буду лишняя, да еще с рисованием, папками и т. д».

То, что осторожный «дядя Шура» Бенуа разобрался, наконец, в обстановке и смог предостеречь Зинаиду, подтверждает его письмо к сыну Николаю в Италию, написанное отцом в самый разгар послевоенного просоветского энтузиазма в Европе, когда сын его собрался возвращаться в сталинскую Россию:

«…Неужели ты забыл, почему ты покинул свою родину Россию? Нет, нам там не место, а если место, то разве только в Бутырках или в какой-нибудь туркестанской глуши. Мы не знаем, какой ценой досталось благополучие наших самых близких друзей Жени Лансере и Игоря Грабаря. Последний и посидел в Бутырках около двух лет, пока из него не выбили всякую охоту потакать “искусству для искусства”, а родного брата Жени, Колю приговорили к каторге, а потом и вовсе извели со света, потому что милый, добрый, безобидный Коля “сносился” (а вероятно, интерес его все то же “чистое искусство”) с заграницей. Нет, железного занавеса нам не поднять! Он спущен не между западом и востоком, а между истиной и свободой (хотя бы со всем ее риском), культурой и “направленчеством”…»

Конечно, ничего подобного этому осторожный дядя Шура в своих статьях для «Последних новостей» не писал и вообще нигде подобного не печатал, но своим, в узком кругу или наедине с племянницей мог объяснять. Да и другие это понимали, тот же Юрий Анненков понимал…

В 1933 году умерла в Ленинграде мать Зинаиды, старшая сестра А. Н. Бенуа Екатерина Николаевна Лансере. Ее так и не выпустили к дочери: как прочие Бенуа, она оставалась заложницей…

Письма Зинаиды, адресованные дочери Татьяне в Москву, полны пронзительной боли и раскаянья:

«…Писать невозможно — ты сама знаешь и чувствуешь сердцем, что со мной. Одна цель у меня была в жизни, один смысл — увидеть, услышать, дождаться моей Бабули, самой чудной на свете, с которой ничто на свете не может сравниться. Теперь все оборвалось, все кончено навсегда… И зачем я так эгоистично покинула вас и ее, мою ненаглядную, когда все сердце, вся душа связана с вами!»

До самой войны (а потом и после войны — до смерти) письма Серебряковой из Парижа в Москву были полны жалоб на парижскую жизнь и восторгов по поводу советских достижений. А достижений там было много и жить становилось «все лучше, все веселей». Мы все знаем, умиленно писали из Парижа в Москву до конца страшных московских 30-х, мы рады, что у вас все так хорошо! Мы в восторге. Шура вот в восторге от ваших детских книжек, слышали про великую «экспедицию Папанина», даже видели в Париже лучшую кинокомедию всех времен и народов — «Цирк». Зинаида наивно и хитро выражает восхищение высоким художественным уровнем советского киношедевра:

«Видели недавно в кино советскую фильму “Цирк” — хорошо сняты акробаты и пр».

Ну а про другое, которое не цирк, не акробаты, а кровавая мясорубка, неужто ничего не слышали? В одном из писем Зинаида Евгеньевна очень осторожно намекает на то, что они тоже следят, про все читают. Не про все, а про то, о чем можно:

«Здесь можно купить все московские газеты, я иногда покупаю, чтобы знать, что новенького у вас в театрах, выставках и пр».

Что там «и пр»., не сказано, но нетрудно вспомнить, какие заголовки рычали тогда с московской газетной полосы, даже с той, где было про театры и выставки:

«Смерть врагам народа!» — «Раздавить гадину!» — «Наемные убийцы!» — «Подлые диверсанты!» — «Пионер разоблачил отца!» — «Никакой пощады!», «Требуем расправы…», «Иуды…»

Из кровавой Москвы, где крепчал террор, от танцующей дочурки и художника-брата, живших в среде ждущих своего часа интеллигентов, приходили письма, подневольно зазывавшие «намеченную к репатриации» Зинаиду в озверелый московский рай 1937 года. Ни одно из этих «зазывных» писем не включено в публикацию 1987 года, но об их содержании можно догадаться по преданным гласности жалобным ответам художницы:

«Вернуться ведь немыслимо — у меня нет денег и на дорогу и на паспорт, и здесь с кем же оставить беспомощного Кота (Кате было 22 года. — Б.Н.) и отчаивающегося Шурика (ему уже под тридцать. — Б.Н.). И сердце разрывается между вами, моими чудными детками…»

Это из письма художницы, адресованного дочери, все еще зовущей мать в Москву в конце страшного 1936 года. Легко догадаться, что тогдашние письма в шпионский город Париж были не только отредактированы, но и надиктованы Где Надо. Шестидесятилетний брат Женя, «народный художник» и профессор Академии художеств Евгений Евгеньевич Лансере был подключен к операции в том самом 1936. Надавить на него в Ленинграде было нетрудно, и он написал сестричке о каких-то «вероятных» советских заказах, на которые многие покупались тогда и в окружении эфроновского «Союза возвращения» (Липшица понесло в Москву за деньгами аж в 1937, еле унес ноги оттуда на свою парижскую виллу) и в кругу парижских коммунистических нахлебников (барбюсов, мальро, арагонов, элюаров). Вероятно, получив письмо от «Женяки», Зинаида съездила к дяде Шуре, посовещалась и в самый канун 1937 ответила брату:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

УИЛЬЯМ ТЕЙЛОР И ЕГО ТРУДЫ

УИЛЬЯМ ТЕЙЛОР И ЕГО ТРУДЫ Существует несколько мифологических историй о том, как ученые приходят в науку. Одни представляют, как постепенно, день за днем, превращаясь в степенных старцев, они приходят к постижению вечных знаний. Другие верят, что все открытия совершаются

Научные труды

Научные труды Бедняк И.Я. Японская агрессия в Китае и позиция США (1937–1939). М., 1957.Борисов А.Ю. США и СССР. Союзники в годы войны, 1941–1945. М., 1983.Борисов О. (Рахманин О.Б.) Советский Союз и Маньчжурская революционная база (1945–1949). М., 1989.Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в

Труды и дни робинзонов

Труды и дни робинзонов Опытному штурману не раз приходилось зимовать в высоких широтах, правда, с запасом провианта, теплой одеждой и топливом. Но отчаиваться и сетовать на судьбу не имело никакого смысла. Если они сами о себе не позаботятся, то умрут с голода или

Труды и дни мадам Вонг

Труды и дни мадам Вонг Бывшая танцовщица энергично взялась за дело и полностью модернизировала пиратский флот. Устаревшие суда она заменила новейшими торпедными катерами и канонерскими лодками, оснастив их скорострельными пушками, современными средствами связи и

Электронное кабаре: парижские уличные песни 1748–1750 годов. Спеты Элен Делаво

Электронное кабаре: парижские уличные песни 1748–1750 годов. Спеты Элен Делаво Тексты и программные записи С сайта www.hup.edu/features/darpoe/ можно загрузить дюжину из множества песен, которые были слышны на улицах Парижа во времена «дела Четырнадцати». Их тексты переписаны из

Парижские мытарства

Парижские мытарства Из дорогой гостиницы мы перебрались со всеми вещами на улицу, ожидая, когда наше руководство отправит нас в Ниццу или вернет в Питер. Снова потянулись часы ожидания. Кто-то грозился немедленно вернуться в Россию, кто-то предлагал отправиться на поиски

Избранные труды

Избранные труды Белло, Вальден Ф., Шеа Кумигхам и Ли Кхенг ПоСиамская трагедия: Развитие и Дезинтеграция в современном Таиланде,Вайт Лотос, Бангкок, 1998Белло Вальден Ф., Шеа Куммингхам и Бил РоуТемная победа,Плуто Пресс, Лондон, 1994Ботт Мари-Франс и Жан-Поль МариЦена ребенка:

Труды и дни Н. Я. Мандельштам (Составление П. Нерлера)

Труды и дни Н. Я. Мандельштам (Составление

Парижские реалии и тайны

Парижские реалии и тайны Франция внимательно следила за восточным соседом, развитием воздухоплавания в СССР и в свое время была крайне обеспокоена деятельностью Юнкерса в нашей стране. Российско-германское сотрудничество в самолето– и моторостроении и,

Сведенборг: человек и его труды

Сведенборг: человек и его труды С одним не поспоришь: сам Сведенборг не имел к этому ровным счетом никакого отношения – ни к уставу второй половины XVIII века, который был назван его именем, ни к страшноватому преемнику этого устава, которому посвящена настоящая работа.

ТРУДЫ АВТОРА:

ТРУДЫ АВТОРА: Романы:«Ночь вокруг моего дома», 1956 г (переработан в 1963 г)«Флоренция без солнца», 1958 г (переработан в 1973 г)Эссе, теоретические работы:«Метафизическое отчаяние Ленау и его лирическое выражение», 1951 г (докт диссертация)«Кич, традиция и искусство», 1957 г

Труды

Труды Места лишения свободы недаром называются исправительно-трудовыми. С исправлением все ясно, дело пятое, а вот труд как раз и являл в советских лагерях доминанту бытия зека.О подневольном труде достаточно много сказано Солоневичем и Ширяевым, Солженицыным и

Глава 2 Милые парижские Серебряковы. Визит на Рю Кампань-Премьер

Глава 2 Милые парижские Серебряковы. Визит на Рю Кампань-Премьер За четверть века моей французской жизни мало-помалу уплыли в небытие едва ли не все знакомые мне семьи и дома, так или иначе связанные с Великой русской эмиграцией, история которой меня так занимала все эти

Литературные труды М.М.Кириллова

Литературные труды М.М.Кириллова Кабульский дневник военного врача. Саратов. 1996, 67 с.Армянская трагедия. Дневник врача. Саратов. 1996. 60 с.Эхо (письма выпускников). Доклады Военной академии РФ. 1997, 10 с.Мои учителя. Саратов. 1997. 40 с.Незабываемое. Рассказы. Саратов. 1997, 113