Время испытаний. Тюрьмы и ссылки

Время испытаний. Тюрьмы и ссылки

Кто бы еще мог назвать «выздоровлением после долгой и тяжкой болезни молодости» многолетнее испытание Мертвым домом — аресты, тюрьмы, допросы, духоту и грязь камеры, этапные путешествия среди уголовников в товарном вагоне, ссылки и лесозаготовки?

«Выздоровление» С. И. Фуделя длилось без малого тридцать лет, с короткими перерывами. Первый этап был самым тяжелым испытанием для начинающего зэка. Рождество застало его в маленькой, затхлой, полной клопов камере вятской тюрьмы. С ним вместе — отборнейший состав заключенных: митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), секретарь патриарха Тихона архимандрит Неофит (Осипов)[162], а еще — эсер да врангелевский офицер. У каждого арестанта этой блестящей компании была своя собственная история ареста, но объединила их общая участь.

Высокий, величественный, необыкновенно красивый владыка Кирилл, который в завещании патриарха Тихона был назван первым из возможных местоблюстителей патриаршего престола, был арестован еще в 1920–м и расстрелян в 1937–м; семнадцать лет он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам России и был за эти годы на свободе всего несколько месяцев. «Это был Илья Муромец, принявший под старость священство»; в присутствии такого митрополита предаваться унынию даже и в клопиной камере было совершенно невозможно. «Теперь мы совсем по — иному должны сознавать свои задачи. Довольно мы ездили в каретах и ничего не знали»[163], — вспоминал Фудель слова преследуемого и гонимого владыки.

Архиепископ Фаддей, арестованный в 1921–м, в течение следующих шестнадцати лет арестовывался и ссылался множество раз и в 1937–м тоже был расстрелян. Архимандрит Неофит в том же 1937–м скончался в лагере. Эсер оказался прекрасным церковным певчим, врангелевский офицер успел побывать в Константинополе и освоить ремесло сапожника. Рождественская всенощная была отслужена в клопиной камере походным образом, без облачений; все шестеро стояли перед голой стеной, но праздничный канон звучал мощно и убедительно. «Сидеть там было хорошо …»[164] Настолько «хорошо» после мучительных трудностей этапа, что Фудель даже обращается в местное отделение ГПУ с просьбой ввиду подорванного здоровья оставить его в вятской тюрьме до открытия навигации, чтобы путь до места назначения оказался более легким. Кроме замечательного общества, собравшегося в нашпигованной клопами камере, к такой просьбе располагала и надежда дождаться в Вятке прибытия из Москвы замедлившей в связи с болезнью сестры Марии. «Красный игумен» Тучков и на сей раз дает разрешение: «церковное» 6–е отделение секретного отдела ОГПУ позволило оставить ссыльного до открытия навигации «в Вятском Губисправдоме», после чего все же «немедленно выслать в Зырянский край»[165].

Однако еще до получения этого ответа шестерых заключенных перевели в тюрьму при управлении ГПУ, в громадный сарай позади особняков на центральной улице Вятки, где они оказались в большой компании эсеров и эсдеков. «Совершать службу стало уже как?то затруднительно: кругом были, так сказать, не Мити Карамазовы и даже не Смердяковы, а просвещенные потомки Чернышевского, вежливо, но чуть презрительно поглядывавшие на попов и совершенно не понимающие, почему они, собственно, оказались вместе под тюремной крышей»[166]. Держаться за неуютное сидение в вятском сарае не было уже никакого смысла; вскоре, однако, оно и закончилось: всех сидельцев вызвали на этап, построили и повели на вокзал. И тут Фудель вынужден был признать, что недооценил «потомков Чернышевского»: все как один эсеры сдержанно и тихо, но стройно запели: «Динь — бом, динь — бом. Слышен звон кандальный. Динь — бом, динь — бом. Путь сибирский дальний…» Их всех посадили в один вагон, но дороги расходились: эсеров везли в Котлас, а «церковников» высадили на станции Мураши, откуда еще 300 километров санного пути до пункта назначения — Усть — Сысольска.

Тихая станция Мураши показалась церковным ссыльным новообретенной свободой: не было больше ни тюремной камеры, ни гэпэушников — сторожей. Тишина, снег, лес, глушь, дым из труб, великий избыток радости. На станции Фуделя ждал сюрприз — знакомая, духовная дочь отца Владимира Богданова, прибывшая за ним в ссылку, передала от невесты из Москвы образок Божией Матери «Отрада и Утешение». Невеста, Вера Максимовна Сытина, не оставляла заботами своего жениха и в Бутырках — писала длинные письма, посылала книги, продуктовые передачи. Старшая дочь Фуделя, Мария Сергеевна Желновакова, вспоминала впоследствии, что ее отец, арестованный впервые и еще не женатый, сумел передать о себе весточку на волю. Его невеста Вера, которую это известие застало в Оптиной пустыни, спешно вернулась в Москву и спросила у своей матери — как быть дальше. И та ответила: он был тебе хорош, когда все было в порядке, что же изменилось теперь?[167]

Путешествие до Усть — Сысольска (нынешний Сыктывкар) было неспешным, с частыми остановками для обогрева — стояли январские морозы, и ссыльные путешественники замерзали в санях. «Мы были, наверное, одной из первых партий массовой ссылки и уже несомненно первой церковной, потому на всех остановках и ночлегах к нам в избу сходился удивленный народ»[168]. Жители Зырянского края, тогда еще совсем глухого, патриархального (по избам пряхи пряли при березовой лучине), не могли надивиться прелюбопытным фигурам архиереев. Уж не «за золото» ли сослали величественных старцев?[169] Другие причины не приходили в голову никому из обитателей здешних мест. Явление ссыльных архиереев было неслыханным и для местного начальства. Даже начальник Усть — Сысольского ГПУ счел своим долгом, приосанившись, по — военному четко представиться владыке Кириллу. «О, русская земля!» — не единожды воскликнет С. И. Фудель на страницах своих «Воспоминаний». Многое в этой первой ссылке казалось романтическим путешествием, — церковные ссыльные в то время еще могли чувствовать себя вольными путешественниками XIX века, следующими по каким- то своим личным делам. В мае с первыми весенними пароходами по Вычегде прибыли в зырянскую ссылку епископ Ковровский Афанасий (Сахаров), епископ Дмитровский Серафим (Звездинский), епископ Петергофский Николай (Ярушевич), епископ Звенигородский Николай (Добронравов), епископ Староуфимский Аввакум (Боровков). В тогдашнее «усть — сысольское братство», воспоминаниями о котором святитель Афанасий умилялся и много лет спустя[170], входили также епископ Кинешемский Василий (Преображенский), епископ Каневский Василий (Богдашевский), епископ Барнаульский Владимир (Юденич), епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), епископ Новоторжский Феофил (Богоявленский), епископ Коломенский Феодосий (Ганецкий), епископ Белоцерковский Димитрий (Вербицкий). Находясь в полном одиночестве в своей ссылке в Тюменской области, епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев), друживший с семьей Фуделей, писал близким ему людям: «У меня из области Зырянской очень хороший корреспондент, из места, где Маруся Фудель. Вот бы мне хоть немного от богатства того жития, каким живут они там. Как это утешительно…»[171]

Весной 1923 года в Усть — Сысольск к Сергею Фуделю приехала его невеста, и 23 июля — в годовщину его ареста — они обвенчались в пригороде Усть — Сысольска Искаре, на квартире ссыльного епископа Афанасия (Сахарова). Выйдя под конец жизни на свободу, тот вспоминал, что из тридцати трех лет своего епископства только первые три года был свободен и руководил епархией — остальное время провел в лагерях и ссылках; и ссылки, в промежутках между лагерями и тяжкими общими работами, были, как говорил епископ, «для некоторого отдыха». Тогда, в 1923–м, Афанасий был еще совсем молодым архиереем, очень живым и веселым человеком. На богослужении у владыки Афанасия собирались только свои, ссыльные по делам церковным, и служил он довольно часто, так как в местный храм никто из ссыльных не ходил: там обосновались «обновленцы — живоцерковники». Владыка жил вместе со своим келейником иеромонахом Дамаскином в большой светлой комнате, где стояли стол, два диванчика спинками друг к другу за занавесками; в углу, у икон, — небольшой столик, служивший престолом для литургии.

В этой комнате и состоялось венчание С. И. Фуделя. Импровизированные венцы были сплетены из прутьев ивы. «Венчать нас должен был митрополит Кирилл, но его за неделю до этого дня неожиданно перевели в другой городок[172], где он жил потом вместе с епископом Николаем Петергофским, будущим известным митрополитом Николаем Крутицким. Но зато “Исаия, ликуй” пел нам владыка Фаддей, а напутственное слово сказал, кроме венчавшего нас священника, владыка Николай (Добронравов)[173], причем оно состояло всего из четырех слов по — латыни: “Per crucem ad lucem” (“Через крест к свету”)»[174].

Вскоре С. И. Фудель поступил на работу в городе, в двух верстах от жилья. 26 мая 1924 года в московском родильном доме имени Грауэрмана появился на свет его первенец Николай. Ради малыша Вере пришлось временно расстаться со своим ссыльным супругом. Однако его северное житье скрашивалось общением с людьми высочайшего духовного горения. Рядом с ними становилось ясно, что есть один лишь простой и верный евангельский путь. «Как бесплодные стручки отпадают сомнения, отходит туман нерешительности. Усыхает в душе сладость мира» и хочется лишь «всецелого погружения в<…>Церковь, для безоговорочного отдания себя ей»[175], — писал Сергей из Усть — Сысольска своему старшему другу. Бесконечно далекой, рассеянной, мелкой казалась теперь прежняя московская жизнь. И когда судьба ссыльного забрасывает Фуделя еще дальше на север и дальше от дружеского человеческого общения, в село Княжпогост Усть — Вымского уезда, он вновь пишет Дурылину: «Впервые за свою жизнь дышу полной грудью, впервые за всю жизнь начинаю эту жизнь понимать, или не понимать, но любить такой любовью, которая дает силы и радость»[176].

В Княжпогосте помощник бухгалтера С. И. Фудель жил до весны 1925 года, когда, после его ходатайства, был освобожден от ссылки на несколько месяцев раньше истечения ее срока[177].

Ссылки и тюрьмы были не только трудной школой общения с людьми. Они стали также хорошей школой изучения русской жизни. Первый арест и первая ссылка — это было общение прежде всего с людьми, глубоко и искренне верующими, пострадавшими за свою веру: недаром тот первый ссыльный этап назывался архиерейским. Конечно, и среди архиереев попадались разные люди. «Были такие, как Кирилл Казанский, — светлые и верные Христовы рабы. Были добрые, искренние и простые. Были усталые старички, которые, думаю, были бы не прочь сыграть в преферанс. Были такие, которые не знали, что такое Оптина пустынь, про Флоренского не слыхали и в тайне

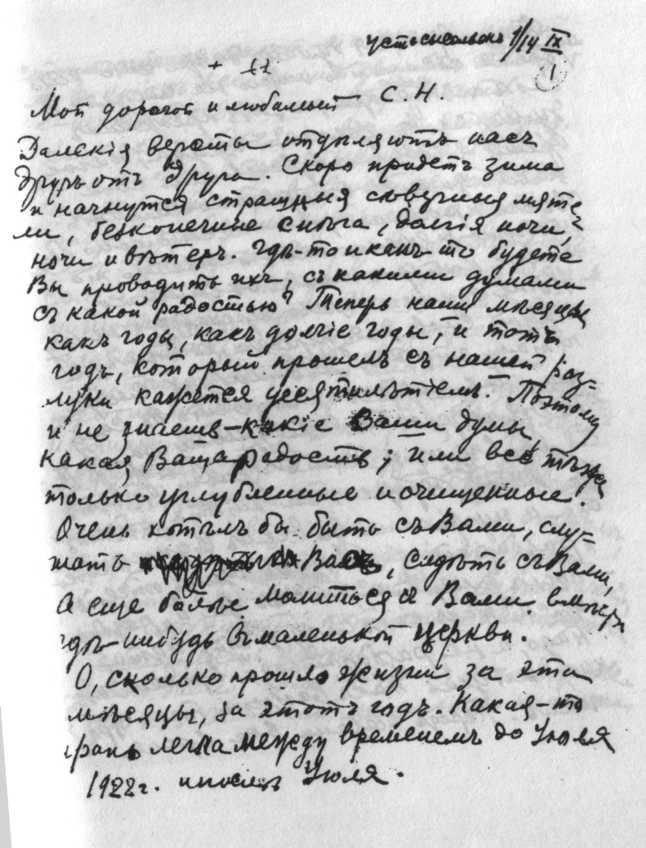

С.Н. Дурылину. 14 сентября 1923 Письмо С. И. Фуделя С. Н. ДУРЫЛИН,РГАЛИ. Ф- 2980. On.

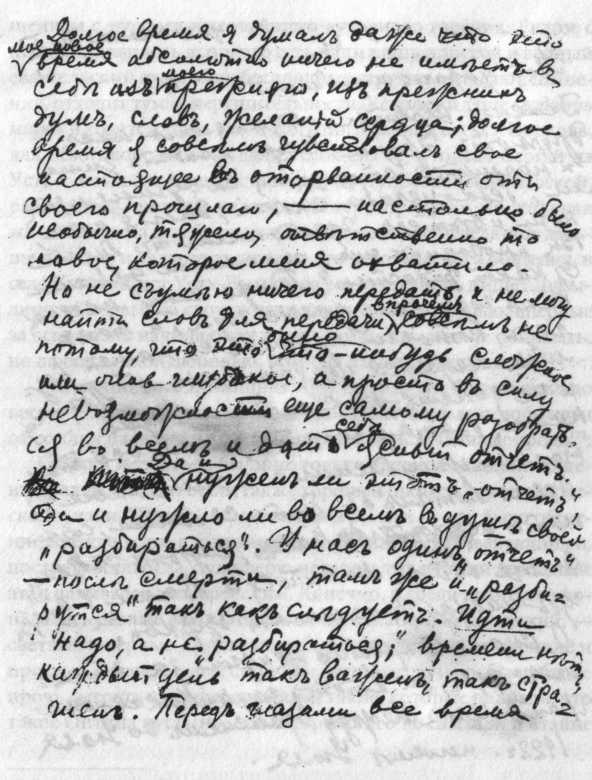

Письмо С. И. Фуделя С. Н. Дурылину. 14 сентября 1923 г. РГАЛИ. Ф. 2980. On. 1. Ed. хр. 869. Л. 1 об.

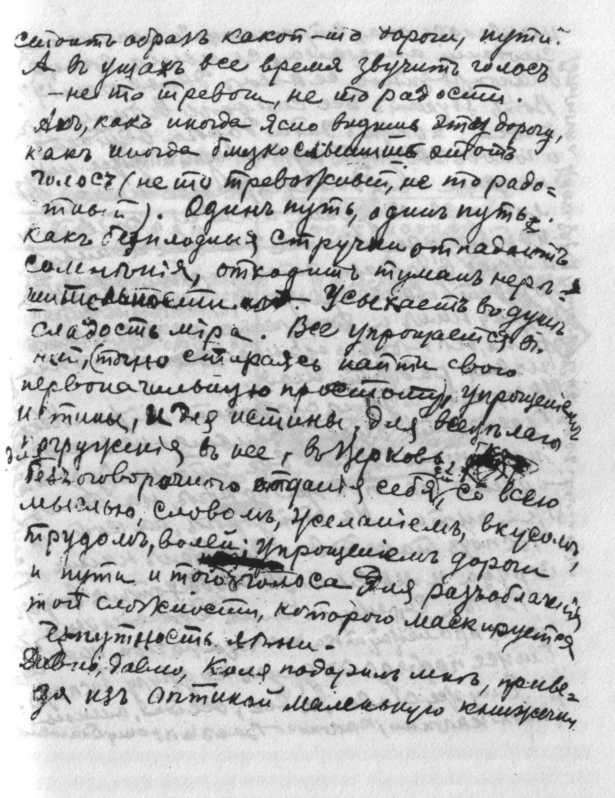

Письмо С. И. Фуделя С. Н. Дурылину. 14 сентября 1923 г. П АЛИ. Ф. 2980. On. 1. Ed. хр. 869. Л. 2

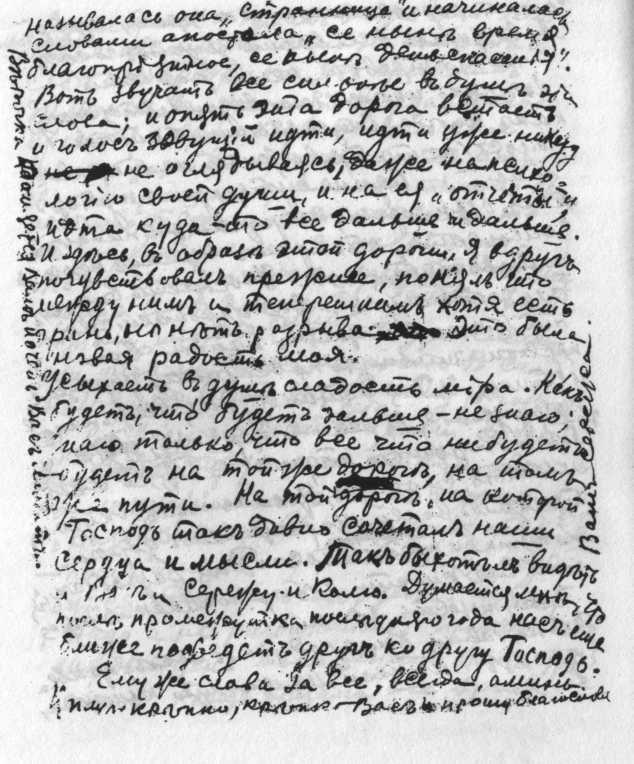

Письмо С. И. Фуделя С. Н. Дурылину. 14 сентября 1923 г. РГАЛИ. Ф. 2980. On. 1. Ed. хр. 869. Л. 2 об.

Выписка из протокола Особого совещания при коллегии ОГПУ от 24 апреля 1925 г. ЦА ФСБ РФ. Д. Р-46067. Л. 37

были уверены, что скоро опять будут ездить в каретах и носить ордена. Но я тогда не встречал среди них нового, современного нам архиерея, старающегося уверить нас, что Христос приходил на землю не для спасения человека от греха и смерти вечной, а для улаживания социальных конфликтов. Такие тогда были только у живоцерковников, думающих, что лукавым камуфлированием или маскировкой христианства под современность они сумеют кого?то обмануть»[178].

Мертвый дом стал еще и школой понимания Церкви. Не все то Церковь, напишет С. И. Фудель в «Воспоминаниях», что именуется ею. Всякий нераскаянный грех, особенно прямой грех против любви, отводит человека от Церкви, делает чуждым ей. «Даже самой благообразной и правоверной не — любви нет места в святом бытии Церкви», — писал Фудель, вспоминая молодого и «иконописного» по внешнему облику архиерея, который спокойно заявил своему сокамернику — обрусевшему немцу — лютеранину: «Поскольку вы не в Церкви, вы и не христианин, вы для меня то же, что язычник». «Существует только одна — единственная Церковь, Православная Церковь, — продолжал Сергей Фудель, пересказывая Хомякова, — но ее незримые связи с христианами Запада, в частности с лютеранами, нам непостижимы, а они действительно существуют, и мы знаем, что на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в Церкви, чем многие из нас»[179].

Вопрос о границах Церкви приобретал в те годы особенную остроту и надолго занял одно из центральных мест в раздумьях С. И. Фуделя.

Семь с половиной лет после зырянской ссылки, которые он провел с семьей в московской квартире в Гагаринском переулке, были внешне, может быть, одним из наиболее спокойных периодов в его жизни. 11 ноября 1931 года у Фуделей родилась дочь Мария. Удалось благополучно устроиться на должность бухгалтера — экономиста — сначала в одно из учреждений потребительской кооперации, потом в Институт плодоовощной промышленности, где судьба на короткое время вновь свела его с отцом Павлом Флоренским. Однако обстановка московской церковной жизни за прошедшие годы успела сильно измениться. Позади осталось время первых послереволюционных лет с их неповторимой атмосферой внутренней свободы, так напоминавшей первохристианскую эпоху. Планомерно, один за другим закрывались храмы. Особенно те, в которых служили любимые москвичами пастыри. В 1931 году был закрыт, а вскоре и разрушен любимый с детства приходской храм Сергея Иосифовича на Арбате — Николо — Плотниковский. «Я ходил и целовал иконы, как живых людей.<…>Из мира уходит лик Христа<…>В этом есть нестерпимая скорбь», — вспоминал С. И. Фудель свое прощание с опустевшей церковью, где когда?то так вдохновенно служил его отец.

В борьбе за выживание Церкви в преследующем ее безбожном государстве путь компромиссов стал казаться неизбежным еще в последние годы жизни святого патриарха Тихона, скончавшегося незадолго до возвращения Фуделя из ссылки. Тягостные уступки советской власти усугубились после ареста патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и вынужденной декларации о лояльности, подписанной в августе 1927 года его заместителем митрополитом Сергием. Образовалось движение «непоминающих»: многие иерархи и священники прекратили поминовение митрополита Сергия за богослужением и перестали признавать его главой законной церковной власти. Среди них были и глубоко почитаемые верующими митрополиты Кирилл и Агафангел (последний перед кончиной в 1928 году примирился с митрополитом Сергием). Со временем все «непоминающие» были вынуждены покинуть открытое церковное служение: в начале 30–х годов их храмы были закрыты один за другим, а священники надолго оказались в заключении или ссылке. Кто?то еще продолжал тайно совершать богослужения и духовно окормлять узкий круг близких людей по домам. Другие, не разделяя компромиссных политических заявлений церковного руководства, умалявших доверие к нему, в то же время считали жизненно важным сохранение открыто действующих храмов и были убеждены, что нельзя допускать новый раскол в Церкви, который ослабит ее и будет на руку только ее гонителям.

Угроза захвата всех остававшихся церквей «обновленцами — живоцерковниками», за борьбу с которой Фудель получил свой первый срок, в основном отошла в прошлое. Однако семена приспособленчества и компромисса как будто все больше прорастали и в Патриаршей Церкви. Теперь казалось счастливым то время, когда так четко и ясно виделась грань между Церковью и теми, кто к ней не принадлежит или изменил ей.

«Весь ужас нашего положения состоит в том, что даже в Церкви (разумею, конечно, видимое общество людей и внешнюю ее сторону) оскудели и иссякают сейчас любовь и чувства братства и единения. Но как радостно бывает сейчас собраться вместе людям, могущим с чистой совестью облобызать друг друга и сказать: “Христос посреди нас”», — писал к духовной дочери близкий С. И. Фуделю пастырь[180].

Дышать воздухом тайной свободы было возможно теперь лишь в узком кругу родных по духу людей. Но таких очагов света и тепла становилось все меньше, даже в огромной Москве. В стране продолжалось погружение во тьму. Друзья юности и совсем «свои», казалось, люди нежданно оказывались тайными осведомителями. А технология «шитья» групповых дел была теперь освоена специалистами Лубянки в совершенстве; разоблачение «антисоветских организаций» стало рутинным занятием, не требовавшим каждый раз особенной изобретательности.

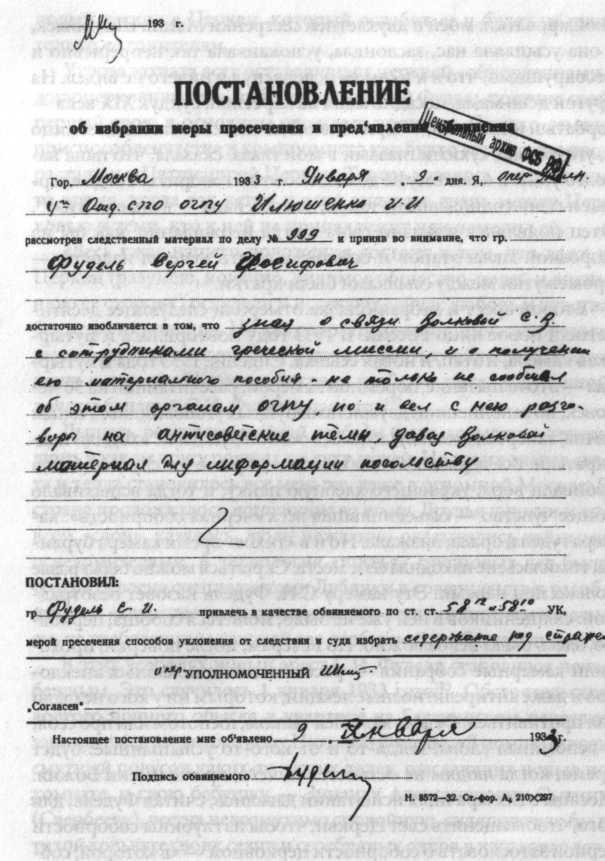

В этих условиях новый арест С. И. Фуделя становился неизбежным. Это случилось 1 января 1933 года[181]. Обстоятельства долгого ночного обыска в квартире на Гагаринском переулке запомнились восьмилетнему Николаю Фуделю. «Я помню сквозь смутный полусон каких?то чужих дядек, шастающих ночью по комнате, и свою бабушку — Зинаиду Александровну Сытину (Свербееву), всегда невозмутимо спокойную, сидящую как бы в тихой кольчуге своих седин и серебряных очков в изголовье детской кроватки: моей и двухлетней сестренки Маши. Шел обыск, а она усыпляла нас, заслоняла, успокаивала так непрерывно и несокрушимо, что я и в самом деле заснул и ничего не видел. На другой день мама, посадив меня на каретный сундук XIX века — горбатый и твердый, — приблизила ко мне свое застывшее лицо и, углубляясь сухими глазами в мои глаза, сказала, что папа надолго уехал и я никому не должен об этом говорить. Тогда впервые я понял одно: папа не такой, как все, папа — в опасности»[182]. Отец появлялся в жизни сына всегда неожиданно, как бы из морозной мглы этапов и ссылок, и опять исчезал надолго — промежутки между ссылками были кратки.

Второй арест и вторая ссылка отмерили следующее десятилетие и новое лицо России. В 1933 году повторились и Бутырская камера, и этап, и новая ссылка. Сидение 1933 года в Бутырках — это испытание тюремной камерой, рассчитанной на 30 человек, но заполненной двумястами буйных уголовников. Темная толпа, запертая в клетку, куда без особой нужды не входили надзиратели. Все держались особняком — кроме тех случаев, когда избивали вора, укравшего хлебную пайку; и тогда вспыхивало общее чувство — объединявшая всех «черная соборность»: камера гудела, орала, визжала. Но и в «тихое» время камера бурлила, томилась, не находила себе места. Скрыться можно было разве только под нарами. Эту камеру С. И. Фудель назовет безотрадной: священников в ней уже не было, молиться сообща, церковно, здесь было невозможно. По вечерам, после поверки, проходили камерные собрания — рассказывание похабных анекдотов и даже антирелигиозные лекции, которым ни у кого не было сил противиться. Фудель молился тайком, шепотом или про себя, и вспоминал слова, когда?то и от кого?то услышанные: будет время, когда людям не останется ничего, кроме имени Божия. Месяцы этих мрачных испытаний давались, считал Фудель, для того, чтобы оценить свет Церкви, чтобы из глубины соборности черной затосковать о соборности церковной — «в которой, собственно, тоже толпа людей, но людей, стоящих перед Богом с горящими свечами в руках»[183].

На первом и, судя по материалам дела, последнем допросе арестованный старший научный сотрудник Института плодоовощной промышленности, успевший за 1932 год выпустить в печать научные труды о пользе дикорастущих ягод, о борьбе с потерями плодоовощей и о их стандартизации, состоявший членом месткома и Всесоюзного штаба по борьбе с потерями, узнал, что обвиняется в преступной антисоветской связи с троюродной сестрой его жены Софьей Всеволодовной Волковой[184]. Внучка Саввы Мамонтова была женою известного впоследствии писателя Олега Волкова[185], в 1924–1928 годах служившего переводчиком в греческом посольстве и арестованного за отказ от осведомительской работы на органы ГПУ. Ко времени ареста Софьи Всеволодовны он успел отбыть уже два срока на Соловках и находился в ссылке в Архангельске. Жена его, под давлением показаний доносчиков и натиска следователя вынужденная подписаться под словами, что является «сторонницей либерально — буржуазного строя», воспитанной в имении дворян Свербеевых «в религиозно — монархическом духе»[186], обвинялась в том, что после ареста мужа продолжала поддерживать связь — конечно, контрреволюционную — с дипломатами посольства Греции, где тот работал, переправляла письма брату, находившемуся в эмиграции в Югославии, получала от греков деньги и продукты, а при этом «давала информацию о положении русской интеллигенции, о положении церквей при советской власти, о гонениях на Церковь», причем «преподносила все это в антисоветском разрезе»[187]. Мало того, считала, что «обновленческая церковь преступила церковные догматы, и больше прав имеет сергиевская Церковь», и даже взялась составить некий конспект «о положении церквей», в котором были бы приведены «факты, что “красные” церкви поедают сергиевские, а только последние закрываются и сносятся в большом количестве»[188]. Конспект, правда, так и не был передан консулу и дальше в деле не упоминался, но и всего остального вполне хватило на пять лет исправительно — трудовых лагерей[189].

Хотя С. И. Фудель признался лишь в «обывательских пересудах вопросов текущего порядка»[190] и больше ничем не помог следствию, оперуполномоченному ОГПУ И. И. Илюшенко этого было довольно, чтобы признать: арестованный «достаточно изобличается в том, что, зная о связи Волковой С. В. с сотрудниками греческой миссии и о получении ею материального пособия, не только не сообщил об этом органам ОГПУ, но и вел с нею разговоры на антисоветские темы, давая Волковой материал для информации посольству»[191]. Вскоре «сына попа», ранее уже ссылавшегося «за активную борьбу против соввласти»[192], приговорили с еще семью однодельцами «выслать через ППОГПУ в Севкрай, сроком на три года»[193].

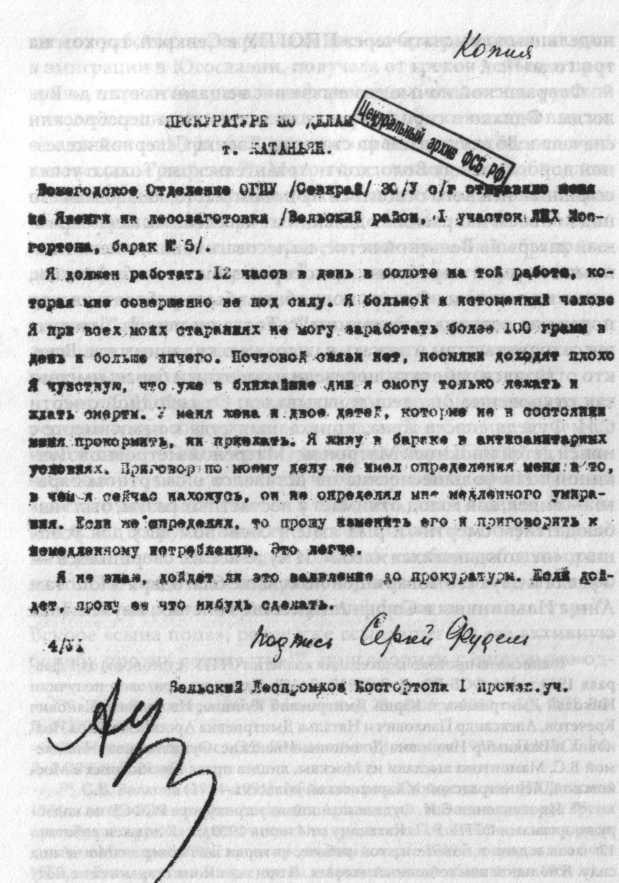

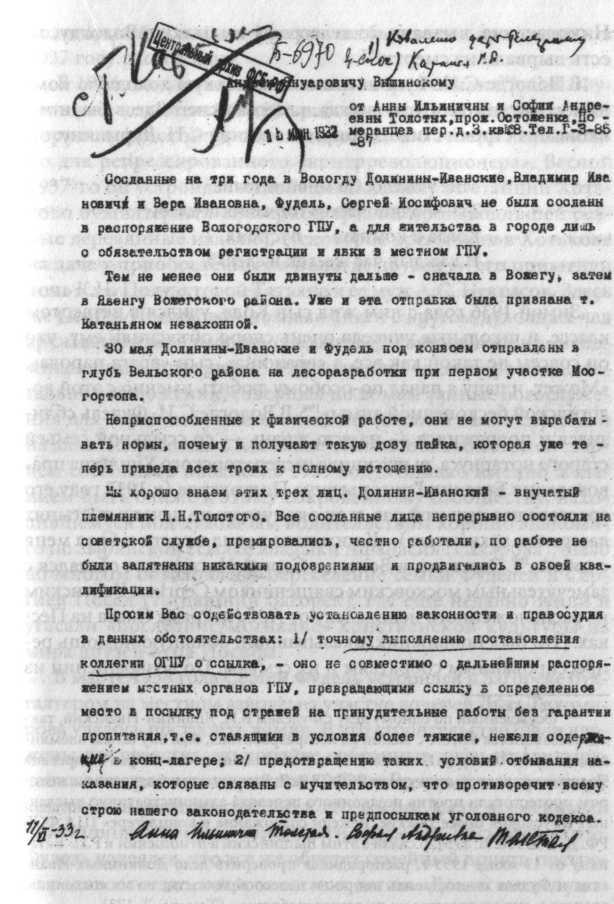

Февральской ночью его вызвали с вещами на этап до Вологды. Однако в городе Фуделя не оставили, а перебросили сначала в Вожегу, затем на станцию Явенга Северной железной дороги, между Вологдой и Архангельском. Только успел ссыльный немного освоиться на новом месте, как 30 мая его под конвоем направили в далекий от населенных мест барачный лагерь на Вельской ветке, на лесозаготовки, с невыполнимой нормой выработки, от которой зависел хлебный паек, а значит, и жизнь. Фудель попробовал было работать, но до нормы не дотянул и половины[194]. Тогда он решил, что лучше сохранять силы и лежать на нарах в ожидании чуда. Всех, кто отказался работать, перевели в смертный барак, именно так откровенно он здесь и назывался. От голодной смерти С. И. Фуделя спасла жена, приехавшая туда к нему вместе с няней детей инокиней Матроной (Матреной Петровной Лучкиной). Но больше месяца он оставался в смертном бараке — видел, как голод отнимает у несчастных разум, был «наблюдателем смерти» и рыл ямы в сосновом лесу для усопших, «не дождавшихся хлеба». И чудо все же свершилось — Фуделя и двух его товарищей по ссылке благодаря хлопотам Анны Ильиничны и Софьи Андреевны Толстых, внучек Льва Николаевича, вызвали по телеграфу в ссылку в Вологду, то есть вырвали из смерти[195].

Заявление С. И. Фуделя помощнику прокурора РСФСР по надзору за органами ОГПУ Р. П. Катаняну. 4 июня 1933 г. ЦА ФСБ РФ. Д. Р-27938. Л. 176

Заявление А. И. и С. А. Толстых прокурору РСФСР А. Я. Вышинскому. 11 июня 1933 г. ЦА ФСБ РФ. Д. Р-27938. Л. 175

В Вологде С. И. Фудель снимал маленькую холодную комнатку, где зимой в углу всегда намерзал снег. Здесь были им написаны строки стихотворного послания С. Н. Дурылину:

Мне тяжело.

Со мной отныне

Ты — одиночества горчайший хлеб!

Когда и комната — пустыня,

И каждый час жесток и слеп[196].

Зимой 1936 года с ним жил сын Коля, учился в четвертом классе, и школьные учителя очень скоро объяснили ему, что он совсем не такой как все, а «вражина», сын «врага народа». «Может, и папу я начал по — особому любить именно с этой вологодской бесконечной зимы»[197]. В Вологде С. И. Фудель сблизился и подружился — на всю жизнь — со ссыльной семьей старого нотариуса, выпускника императорского Училища правоведения Евгения Григорьевича Полуэктова (в 1937 году его арестовали в седьмой раз, и он окончательно исчез в пустынях лагерного архипелага). «К ним папа ходил в гости и брал меня с собой»[198]. Здесь же, в Вологде, Сергей Иосифович общался с замечательным московским священником Сергием Успенским из расположенного неподалеку от Арбата храма Спаса на Песках. Это был подвижник, оказывавший большую помощь репрессированным собратьям и их семьям. По возвращении из вологодской ссылки в Москву он был вновь арестован и в 1937 году расстрелян.

В 1936 году, когда окончилась вторая ссылка[199], С. И. Фудель уже не мог найти себе работу в Москве: получить паспорт с пропиской в родном городе было теперь невозможно для репрессированного «контрреволюционера». Весной 1937–го он устроился наконец неподалеку от станции Хотьково бухгалтером в кустарной артели, производившей резные деревянные изделия. Некоторое время жил в Хотькове на даче у приобретенных в Вологде друзей — его приютили дочь К. Н. Полуэктовой Татьяна и ее муж A. C. Некрасов. Здесь же Сергей Иосифович познакомился с кругом духовных чад архимандрита Серафима (Битюгова), священника из «непоминающих», который с 1928 года жил «в затворе» на нелегальном положении, совершая по домам тайные богослужения для своей небольшой общины (бывали такие службы и на даче Некрасовых в Хотькове). Личное знакомство со старцем состоялось позднее, в 1939 году. Однако именно желанием быть ближе к этому сокровенному сообществу, находившемуся под духовным водительством хорошо знакомого по зырянской ссылке владыки Афанасия (Сахарова), было во многом обусловлено переселение семьи Фуделей в Сергиев Посад (тогдашний Загорск), где еще недавно жили и угасали «последние могикане» христианской культуры из мира друзей отца Иосифа.

В марте 1938 года Сергей Фудель устроился в Загорске бухгалтером на местном заводе; на участке дочерей Льва Тихомирова удалось построить домик. В это строительство были вложены все средства, по копейке собранные друзьями и вырученные от продажи старинной мебели. Все дома, и квартиры, и комнаты, и углы до сих пор в его жизни были временными пристанищами между тюрьмами и ссылками. Несмотря на это, Фудель надеялся, что все же обретет семейный приют, построит родовое гнездо, которое оставит детям. «Домик вышел уютным, чистым, в нем стоял свежий запах сосны, краски и пирогов — предстояло отпраздновать новоселье»[200]. Но накануне намечавшегося семейного торжества, в ночь на Успенье 1938 года дом, вследствие случайной неосторожности с огнем, сгорел дотла. «То, что не смогли истребить лагеря, конвои и допросы, едва не погубило это немыслимое крушение уже вроде бы осуществленного домашнего очага. Я помню зарево до самых звезд, обугленные кроны лип и безумное обожженное лицо отца. В одной рубахе, оборванный и страшный, он воздел руки в багровое небо и крикнул: “Бери, бери все!”»[201]

Все же через год, в канун войны, он построил другой дом на окраине Загорска — в районе Козьей Горки, возле железной дороги на Александров и неподалеку от Черниговского скита. За домом начинались леса, которые шли на север. Через этот дом проходила русская катакомбная Церковь — затравленные, обложенные кругом священники, их жены и дети. В этом доме, который так и не успели утеплить, временами жили выдающиеся, многими любимые священники — духовник семьи Фуделей архимандрит Серафим (Битюгов), отец Владимир Криволуцкий, отец Петр Шипков, отец Алексий Габрияник. Имена иных гостей были неведомы даже детям Фуделя, ибо действовало твердое правило у опальных людей — своих детей в опасные дела не втягивать, не называть фамилий, не рассказывать о судьбах тех, кто появлялся и пропадал в ночи. Люди, приходившие в дом на Козьей Горке, совершали тайные богослужения, и в этой «катакомбе» многие из них получали последнюю возможность подготовиться к лагерным страданиям и мученической смерти.

Отец Серафим, летом 1939 года освятивший этот дом, а впоследствии проживший в нем около года, звал к подвигу веры, учил твердой жизни в ней, и подле него Сергей Фудель чувствовал в себе силу и решимость. «Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком?то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне.<…>Бесконечность человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании с уже не человеческой, но сверхъестественной силой иного, духовного зрения»[202] — так, много лет спустя, Фудель описывал открывшееся ему в предвоенное время в Загорске особое обаяние своего духовного отца. «Совершая богослужение в своих “катакомбах”», батюшка выполнял какую?то большую историческую миссию: «“он охранял чистоту православия”<… >он не выжидал, а творил, он трудился не для этой только узкой группы людей, которые могли видеться с ним в этих условиях, но для Церкви, для будущего»[203], — писала другая его духовная дочь.

Торжественно и спокойно стоя перед образом Божией Матери, архимандрит Серафим иногда совершал ночные службы в крошечной комнатке на Парковой улице шепотом, по памяти, вспоминала более чем через полвека дочь Фуделя Мария. «Окна были наглухо закрыты, огонек едва мерцал.<…>Пели выгнанные из монастырей инокини, а среди них наши родители и няня (инокиня Матрона). Иногда увлекались и начинали петь уже вполголоса. Очень красиво пели, а потом кто?то спохватывался и останавливал остальных. И опять шепот. Время от времени кто?нибудь подходил к выходной двери и прислушивался, затем, вернувшись, подавал знак, что все спокойно, и служба продолжалась»[204]. Молясь, отец Серафим порой крестил кого?то в пространстве перед собой, посылая свое благословение отсутствующему духовному чаду, а иногда вдруг замолкал надолго… «И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу.<… >С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться, так же “неудобно”, как не умеющим плавать идти за умеющим в глубокую воду»[205], — писал об этих службах хозяин дома, где они совершались, — Сергей Фудель.

Загорский период остался в памяти детей Сергея Иосифовича как время неустроенности, холода, голода и постоянного ожидания ночного стука в дверь. Но для самого Фуделя здесь был не Загорск, переименованный в честь убитого революционера, а Посад преподобного Сергия. Лавра стояла как инвалид, но все же напоминала ему то время, когда в ее стенах обитали подвижники веры, великие люди Церкви. Для него и поруганный Сергиев Посад оставался священным. Да и эти годы поругания и гонения Мария Фудель вспоминала потом как «прекрасное время, чистое как снег»[206], когда в тесноте той самой маленькой комнатки, обращенной в катакомбную церковь, совершалось «собрание и служение Богу истинных христиан, праведников, готовых к мученичеству.<…>Какая?то сила невидимая исходила ото всех этих бедных, запуганных, согнанных со своих мест, лишенных всего людей. Они были стеснены, но не согнулись, они были лишены всего, но не озлобились»[207].

С октября 1941 — го по январь 1942 года у Фуделей жил скрывавшийся от преследований друг и духовный сын архимандрита Серафима отец Владимир Криволуцкий с тремя сыновьями и больной женой[208]. Одновременно здесь же проживали — только дольше, начиная с 1939 года — духовные чада отца Серафима архитектор Владимир Закатов и его жена Мария. А ведь кроме Фуделей с детьми (третья дочь Варвара родилась 11 июля 1941 года) и их старенькой няни инокини Матроны в маленьком этом домике жили то монахини из разоренного монастыря, то еще какие?то старушки «из бывших»[209]… Как они там все умещались? Отец Владимир, вспоминал потом С. И. Фудель, весь день «был на людях, среди нас: мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он наконец уходил “во внутреннюю пустыню”»[210]. Однако скоро пришлось перебираться в новое временное пристанище — Фуделя вызвали в местное отделение НКВД и стали допытываться, не знает ли он, где проживает священник Криволуцкий. Конечно, Сергей Иосифович не признался, а поспешил через жену немедленно уведомить отца Владимира о розысках. В тот же день священник с семьей покинул их дом. Еще четыре года ему удалось укрываться от ожидавшего его третьего ареста[211].

Отца Серафима чудом не нашли до самой его смерти, наступившей 19 февраля 1942 года в доме бывшей дивеевской монахини Сусанны (Ксении Гришановой), где он большей частью жил и служил литургию в последние годы[212]. Вечером накануне кончины С. И. Фудель простился со своим духовником и принял последнее его благословение. А на следующий вечер он в числе семи самых близких духовных чад старца участвовал в его отпевании и погребении, которое отец Петр Шипков[213] тайно совершил в подвале того же дома, под местом, где на крохотной кухоньке располагался престол катакомбного храма[214].

Осенью 1943 года тайна была раскрыта органами НКВД. В ноябре последовал арест отца Петра, К. И. Гришановой и других духовных чад отца Серафима; тело его было извлечено из подпольной могилы и секретно перенесено в общее захоронение на загорском кладбище. Тогда же был арестован в Ишиме и осужден на свой последний восьмилетний срок заключения епископ Афанасий (Сахаров), обвиненный в руководстве данной группой «антисоветского церковного подполья».

С. И. Фуделя от начавшейся череды арестов на время уберегла война. Он был мобилизован 6 марта 1942 года, через две недели после кончины отца Серафима, и служил рядовым в роте охраны при поездах, перевозящих боеприпасы, на Волховском направлении и под Сталинградом переживал бомбежки и налеты немецких бомбардировщиков. В свои редкие посещения дома в Загорске он «появлялся обычно ночью, тайно, без всякого разрешения, с полным рюкзаком, в котором было все, что ему удавалось сэкономить»[215], — вспоминала дочь Мария. Сын Николай дополняет эти воспоминания рассказом о единственной официальной побывке отца: он приехал «в шинели, пилотке, с винтовкой, грязный, небритый. Разворачивал на столе какие?то тряпочки и извлекал, к всеобщему восхищению, затертые кусочки сала и горсточки сахара, которые где?то в пути выменял на мыло и табак. Он был доволен солдатской судьбой — потому что солдат это не “зэк”. Он был свободен внутренне, он мог и умереть, но не в застенке, а под открытым небом»[216]. Позже он признался: самое страшное это не тюрьма, а непрестанное ожидание ее.

Участие в войне казалось своего рода реабилитацией, дававшей возможность уйти от «зэковской» судьбы. Демобилизованному в звании младшего сержанта Фуделю, награжденному медалью «За победу над Германией», удалось осенью устроиться на работу в Москве секретарем кафедры английского в Военном институте иностранных языков. Однако проработать пришлось лишь полгода. В марте 1946 года началась новая волна арестов среди духовных чад отца Серафима, и вскоре следствием была сфабрикована впечатляющая картина разоблачения «антисоветского церковного подполья» с умершим архимандритом во главе.

Роль активного члена «монархической организации, ставившей своей целью вести подготовку к свержению советской власти», была отведена и С. И. Фуделю. В постановлении о его аресте подчеркивалось, что якобы «часть участников этой организации стояла на позиции террористических методов борьбы с советской властью». Личная же вина недавнего военнослужащего усматривалась в следующем: «На протяжении ряда лет Фудель связан с руководителями организации архимандритом Серафимом Битюговым (умер), священниками B. В. Криволуцким (арестован), П. А. Шипковым (арестован), находившимися свыше 10 лет на нелегальном положении. Этих нелегалов Фудель скрывал у себя на дому и оказывал им материальную помощь. Дом свой представлял под сборища участников организации, где намечались и обсуждались формы и методы борьбы с советской властью»[217].

Выписанное 14 мая 1946 года постановление на арест C. И. Фуделя было на следующий день утверждено первым заместителем министра госбезопасности генералом С. И. Огольцовым — тем самым, что впоследствии прославился личным участием в убийстве С. М. Михоэлса и был одним из главных авторов «дела врачей». По свидетельству дочери Фуделя, кто- то из еще не схваченных друзей дал знать ему о том, что «арест дело даже не дней, а часов», — и он успел приехать в Загорск проститься с семьею[218]. Беда настигла Сергея Иосифовича 16 мая в арбатской квартире сестры Марии. После проведенного здесь обыска всё повторилось в загорском доме: трое гебистов сдирали ризы с икон, потрошили убогий скарб, рылись в ящиках, вспарывали обивку стульев — якобы в поисках «немецких листовок»[219]. Листовок не нашли, изъяли письма, стихи и «рукописные материалы религиозного содержания»[220].

17 мая Фудель был доставлен в знакомую внутреннюю тюрьму на Лубянке, и в тот же день состоялся первый допрос. На протяжении следующих четырех месяцев были задокументированы еще 12 многочасовых допросов (часто — ночных) и шесть очных ставок, хотя уже 29 мая следователь майор Карпов постановил, что С. И. Фудель «достаточно изобличается в том, что являлся участником монархической организации, по заданию которой на протяжении ряда лет проводил организованную вражескую работу»[221].

По тому же делу «антисоветского церковного подполья» были арестованы в марте, апреле и мае священник Владимир Криволуцкий и его двадцатидвухлетний сын Илья, студент авиационного института; работник НИИ Министерства авиационной промышленности Маргарита Тыминская, на квартире которой отец Владимир и был арестован после совершения им пасхального богослужения; священник Алексий Габрияник; священник Димитрий Крючков; капитан Красной армии военный переводчик Николай Романовский, после возвращения с фронта работавший вместе с Фуделем в Военном институте иностранных языков, тайный инок с 1933 года; Мария Закатова, до войны проживавшая с мужем в доме Фуделей; библиотекарь Лидия Андреева, духовная воспитанница скончавшегося 15 лет назад отца Владимира Богданова; Иван и Вера Корнеевы, на даче которых в Лосиноостровской была устроена на чердаке тайная домашняя церковь; Александр Некрасов, у которого Фудель жил в Хотькове в 1937 году; монахиня в миру Серафима (Ольга Сахарнова), духовная дочь владыки Афанасия; зубной врач Мария Тепнина, прихожанка архимандрита Серафима еще в период его открытого служения в московской церкви Святых Кира и Иоанна; художник Алексей Арцыбушев; московская учительница Пелагея Литвиненко; хирург Тамара Жилина — Евзович, мать семимесячного на момент ареста сына. Их было семнадцать человек, и не все они знали друг друга лично, но все были объединены принадлежностью к тайной, катакомбной Церкви не поминавших митрополита Сергия, к кругу епископа Афанасия (Сахарова) и архимандрита Серафима (Битюгова).

Следствие велось с изощренной жестокостью, далеко превосходящей всё, что уже довелось испытать при первых двух арестах. Отец Владимир Воробьев свидетельствует, что за время их общения лишь однажды С. И. Фудель на краткий миг дал ему понять, сколь невыносимы были те бесконечно долгие месяцы 1946 года, проведенные на Лубянке, как мучительны были воспоминания о них и много лет спустя. «Сергей Иосифович не мог говорить об этом, настолько трагично было все… Мы даже не можем представить себе ужаса того, что пришлось пережить ему, его семье и всем, кто был арестован по этому делу»[222]. Однодельник Фуделя А. П. Арцыбушев, записавший свои воспоминания об этом следствии, подтверждает, что в ходе его многократно применялись избиения и физические пытки[223]. Даже в этих условиях С. И. Фудель до конца отказывается дать показания о том, от кого получил «рукопись антисоветского содержания, изъятую при обыске»[224], пытается исключить из фабрикуемых следователем протоколов наиболее тяжкие обвинения в адрес его друзей. Так, в перечислении богословских работ отца Владимира Криволуцкого он вычеркивает слово «антисоветский» из определения майора Карпова: «“О мироздании”, антисоветский документ, направленный против материализма и дарвинизма»[225].0 важности, которую гебисты придавали делу об «антисоветском церковном подполье», свидетельствует личное участие в одном из допросов Фуделя печально известного по многим зэковским воспоминаниям зловещего душегубца, прокурора отдела по спецделам Прокуратуры СССР Дорона[226].

Допрашивали в МГБ и жену Фуделя Веру Максимовну. Дочь запомнила ее лицо по возвращении домой помолодевшим и торжествующим: Бог услышал молитвы и дал силы устоять, никого не выдать. «Это была победа»[227].

21 сентября следствие было закончено. Обвиняемый Фудель расписался в ознакомлении с 22 томами добытых «доказательств». 30 сентября сын священника, начальник второго (контрразведывательного) главного управления МГБ СССР генерал — майор Е. П. Питовранов (1915–1999) утвердил обвинительное заключение по следственному делу группы семнадцати арестованных, в которую входил и Сергей Фудель[228]. Она квалифицировалась как «возглавлявшееся нелегалами — священниками антисоветское церковное подполье, участники которого, будучи враждебно настроены к советской власти и не признавая легальную церковь, создавали на квартирах своих единомышленников подпольные церкви, где кроме тайных богослужений проводили антисоветскую агитацию». Дополнительную тяжесть обвинению должно было придать заключение следствия о том, что «в период Отечественной войны участники подполья, рассчитывая на поражение Советского Союза, разрабатывали планы своей практической деятельности при немцах и активизировали враждебную работу»[229]. Абсурдность этого обвинения по отношению, например, к С. И. Фуделю и Н. С. Романовскому, находившимся во время войны в действующей армии, очевидна. Архимандрит Серафим, по воспоминаниям В. Я. Василевской, говорил о нацистской свастике: «Ни один христианин такого креста не примет»[230]. По его благословению три женщины из числа его духовных чад в сентябре 1941 года обнесли Державную икону Божией Матери вокруг Кремля, молясь за весь народ Богородице о спасении Москвы от надвигающейся вражеской угрозы[231]. Следователи выдвигали и еще более нелепые обвинения: так, Т. Е. Жилиной — Евзович вменяли «готовность совершить террористический акт против главы советского правительства». Женщина — врач якобы «имела намерение вступить в антисоветскую организацию, которая была бы способна вооруженным путем ворваться в Кремль и уничтожить советское правительство»[232]. А это уже — покушение на терроризм, статьи 19–58 п. 8 сталинского Уголовного кодекса. Другому участнику «преступной организации», И. А. Корнееву, также приписывалось подстрекательство к акту террора (статьи 17–58 п. 8). Обвинения, предъявленные остальным членам группы, были более банальными: «в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. п. 10, часть II и 11 УК РСФСР»[233], то есть в пропаганде или агитации, содержащих призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти с использованием религиозных предрассудков масс, в направленной к этому организационной деятельности или участии в образованной для этих целей организации.

Даже доставка продуктов священникам — нелегалам рассматривалась как соучастие в преступлении. Фудель же дополнительно обвинялся в том, что в его доме отец Владимир Криволуцкий скрывался «в период наступления немцев на Москву», встречался здесь с другим «нелегалом — священником Габрияником А. И. и руководителем подполья Битюговым» и «зачитывал свои антисоветские рукописи, которые содержали установки церковного подполья»[234]. Стало быть, хозяин

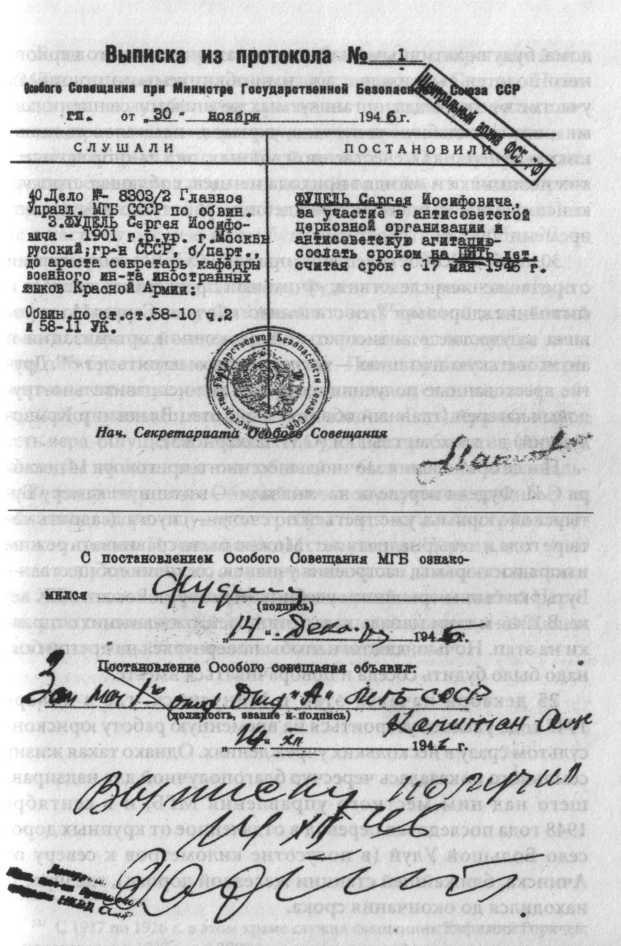

Выписка из протокола № 1 Особого совещания при министре государственной безопасности СССР от 30 ноября 1946 г. ЦА ФСБ РФ

дома, будучи активным участником «антисоветского церковного подполья», наряду с другими обвиняемыми принимал участие в «сборищах, организуемых нелегалами — священниками», вел враждебную агитацию, укрывал «нелегалов — священников», в период Отечественной войны стоял на «пораженческих позициях» и ожидал прихода немцев, соблюдая строгую конспирацию и проводя враждебную работу до последнего времени[235].

30 ноября Особое совещание при МГБ СССР, в соответствии с предложением следствия, «учитывая преклонный возраст и состояние здоровья»[236], постановило: «Фудель Сергея Иосифовича за участие в антисоветской церковной организации и антисоветскую агитацию — сослать сроком на пять лет»[237]. Другие арестованные получили от десяти лет исправительно — трудовых лагерей (главный обвиняемый, отец Владимир Криволуцкий) до трех лет ссылки (О. И. Сахарнова).

После объявления заочно вынесенного приговора 14 декабря С. И. Фуделя перевели на «вокзал» — в этапную камеру Бутырской тюрьмы, уже третьей по счету — спустя двадцать четыре года и четырнадцать лет. Можно было сравнивать режим и порядки тюрьмы, настроения узников, состояние общества — Бутырки были вернейшим учебником истории России в XX веке. В 1946–м тюрьма задыхалась от людей, ожидающих отправки на этап. Ночью, для того чтобы повернуться на Другой бок, надо было будить соседа и поворачиваться вместе.

25 декабря начался этап в Минусинск, где в январе 1947 года удалось устроиться на временную работу юрисконсультом сразу в нескольких учреждениях. Однако такая жизнь ссыльного показалась чересчур благополучной для надзиравшего над ним местного управления МГБ, и в сентябре 1948 года последовал перевод в отдаленное от крупных дорог село Большой Улуй (в полусотне километров к северу от Ачинска, ближайшей станции железной дороги), где Фудель находился до окончания срока.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Приложение А БИБЛИОГРАФИЯ И ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ

Приложение А БИБЛИОГРАФИЯ И ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ Книги.1. Ю. Яровой. «Высшей категории трудности». «Средне-уральское книжное издательство», Свердловск, 1966. Ищите на:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YAROVOY_Yuriy_Evgen’evich/_Yarovoy_Yu.E..htmlhttp://www.mountain.ru/people/Buyanov/- краткое содержание повести (переложение

В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ссылки на литературу

Ссылки на литературу Юрий Беличенко. Лермонтов. [битая ссылка] http://www.pereplet.ru:18000/podiem/n12-01/Lerm1.shtmlГ. В. Адыгезалов. Азербайджанские страницы творчества М. Ю. ЛермонтоваСадыхов, М. З. М. Ю. Лермонтов и М. Ф. Ахундов / М. З. Садыхов // Литературный Азербайджан. – 1984. – №7. – С.

Успешность испытаний

Успешность испытаний Мы имеем представление только о том, что можем отчетливо себе представить, поэтому существует лишь один путь достижения полного успеха. Точного знания не бывает без восприятия формы. Уже сегодня изобретен целый ряд устройств различного типа,

В Петербурге до ссылки. «Арзамас»

В Петербурге до ссылки. «Арзамас» Плохо обстояло дело с изящной русской словесностью. Незыблемые основы классицизма начинали колебаться, вместо торжественного, возносящего душу славяно-российского слова все больше пробивался подлый слог обыкновенной разговорной речи,

В Петербурге до ссылки

В Петербурге до ссылки Павел Александрович Катенин (1792–1853) Сын помещика, генерала. Служил на военной службе, в кампанию 1812–1814 гг. участвовал в ряде сражений, отличился под Бородиным и Лейпцигом. Когда с ним по окончании лицея познакомился Пушкин, был капитаном

‹10› Список л/св[611] , следуемых из тюрьмы № 4 Отдела мест заключения УНКВД по Московской области в распоряжение начальника тюрьмы № 2, гор. Москва, для направления в СЕВВОСТЛАГ НКВД, г. Владивосток, на Колыму[612]

‹10› Список л/св[611], следуемых из тюрьмы № 4 Отдела мест заключения УНКВД по Московской области в распоряжение начальника тюрьмы № 2, гор. Москва, для направления в СЕВВОСТЛАГ НКВД, г. Владивосток, на Колыму[612] 1 1. ЗЕЙМАН КАРЛ ИВАНОВИЧ[613] 1892 к-р 5 Здоров2. ДЕВЯКОВИЧ МИХАИЛ

Ссылки

Ссылки Вторая глава: Бангкок, мой новый дом.1. Тринк, Бернард, Бангкок Пост.Третья глава: Ценности семьи в Исаане: несовместимые понятия1. Thai.sex.netПятая глава: Воспитание1. газета Bangkok Post 05/13/032. журнал The Nation 05/15/043. газета Bangkok Post 05/14 — 05/19/034. журнал The Nation 05/10/045. газета Bangkok Post

VIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЛЬИЧА ИЗ ССЫЛКИ И ИДЕЯ «ИСКРЫ»

VIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЛЬИЧА ИЗ ССЫЛКИ И ИДЕЯ «ИСКРЫ» Это было в феврале 1900 года. Мы все, а особенно покойная мать, ожидали этого месяца, как праздника: ведь оканчивался срок ссылки брата, Владимира Ильича, и он должен был вернуться из Сибири. Мы не видали его три года и, конечно, с

22. 1962 г. Завершение воздушных ядерных испытаний

22. 1962 г. Завершение воздушных ядерных испытаний На Новоземельском полигоне было проведено 35 испытаний образцов термоядерного оружия, при которых мощности взрыва достигали более десяти мегатонн. Бомбометания выполнялись с самолетов-носителей Ту-16, Ту-95 и ЗМ. Руководил

Ссылки по теме

Ссылки по теме Некоторые из нижеперечисленных статей опубликованы в журналах «Новый мир» и «Иностранная литература». Другие существуют только в электронном виде. Здесь их названия приведены вместе с сетевыми адресами. Сергей Корнев «„Сетевая литература“ и завершение

Конец ссылки и административный минус. Усмань

Конец ссылки и административный минус. Усмань Одиночество, оторванность от родных и скудость жизни в далекой сибирской ссылке Сергей Фудель пытался преодолевать самым достойным, самым верным способом — эпистолярным. Сын С. И. Фуделя был главным адресатом писем отца

Время тяжких испытаний

Время тяжких испытаний Кто погиб за Днепр – будет жить в веках, Коль сражался он, как герой! Из песни о Днепре. Война все ближе и ближе продвигалась к Днепропетровску, уже на рассвете 17 августа 1941 года фашистская орда подошла к окраинам города, она охватила его с юго-запада,