Глава 10. США и модернизация России

ПАРОХОД «КАМЧАТКА»

В конце 1830?х годов правительство Николая I начало программу технической модернизации России, включавшую в себя строительство железных дорог, внедрение парового двигателя, расширение начального образования и ряд других мер. Самодержец хотел модернизировать империю, сохранив ее политическую систему и идеологию нетронутой.

Российское правительство решило опереться в выполнении этой программы на американскую помощь. Во второй половине 1830?х годов обострилось соперничество между Россией и Великобританией в связи с восточным вопросом. Эта перемена привела, в частности, к прекращению сотрудничества двух стран в укреплении военно-морской мощи. Перед Российской империей встал вопрос, каким образом поддерживать современный уровень флота в условиях начала пароходного строительства, секреты которого ревниво оберегала империя-соперница. Единственной страной, где пароходы заняли уже прочное место в транспортной системе (хотя пока и не в военно-морском флоте), были Соединенные Штаты. Первый американский военный пароход «Фултон» был спущен на воду в 1837 году.

2 августа того же года новый американский посланник Джон Миффлин Даллас прибыл в Санкт-Петербург на парусном фрегате «Индепенденс» и столкнулся с горячим интересом императора Николая к американскому кораблю. Когда военный парусник вошел в гавань Кронштадта, его посетила делегация высокопоставленных офицеров и чиновников, в составе которой инкогнито находился русский император. Он внимательно осмотрел фрегат и задал морякам много вопросов.

Визит Николая на «Индепенденс» был вызван прежде всего желанием императора лично познакомиться с американским кораблем, и он не скрывал, что вынашивает далеко идущие замыслы по поводу военно-морского сотрудничества. При первой официальной встрече Николай объяснил Далласу: «Я застал ваш корабль в момент прибытия, в его походной форме: я не хотел смотреть на него в парадном виде. Это превосходный корабль. Я собираюсь направить несколько морских офицеров в Соединенные Штаты учиться военно-морскому строительству и науке; и я хочу попросить Вас снабдить их соответствующими письмами».

Обещание царя об отправке офицеров в Америку было исполнено незамедлительно. По всей видимости, уже во время разговора Николая с Далласом в Соединенных Штатах или на пути туда находился штабс-капитан И. С. Дмитриев, представивший подробный отчет о технических новинках Америки.

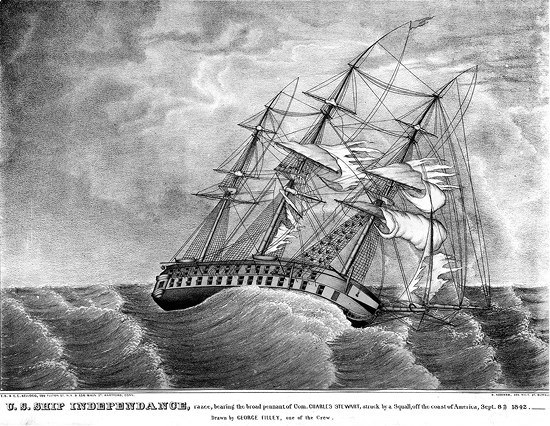

Американский парусный боевой корабль «Индепенденс» под флагом коммодора Чарльза Стюарта, застигнутый штормом у берегов Америки 8 сентября 1842 г. Раскрашенная литография по рисунку Джорджа Филли, одного из членов экипажа. 1840-е гг. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress, USA)

Через несколько месяцев после Дмитриева за океан отправился капитан 2-го ранга Иван Иванович фон Шанц. В мае 1838 года он докладывал русскому посланнику А. А. Бодиско: «Для обозрения казенных адмиралтейств и главных купеческих верфов посещены мною города Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимур, Вашингтон и Норфолк. Для испытания качеств здешних морских пароходов шел я в декабре на пароходе из Норфолка в Шарлстон и, дабы познакомиться с управлением мелкими шхунами балтимурскими, отправился на одной из таковых из Шарлстона в Вест Индию, откуда, посетив на острове Куба города Матансас и Гавана, воротился в январе месяце в Соединенные Штаты в город Новый Орлинг.

Идучи на пароходах из Новой Орлинг вверх по рекам Миссисипи и Охио, посетил я города Начес, Виксбург, Луисвиль, Синсинати и Вылинг, в которых местах о тамошних превосходных речных пароходах, о их машинах и устройствах вообще собраны мною полные сведения».

В следующем году еще два офицера Корпуса корабельных инженеров, капитан Пипин и подпоручик Шарубин, путешествовали по США, изучая пароходы, доки и военно-морские сооружения. Пипин и Шарубин закупили в США большое количество чертежей и несколько машин, в том числе «ледопробивную машину удивительной силы».

Поездки и изучение опыта кораблестроения увенчались решением русского правительства построить в Соединенных Штатах быстроходное паровое судно для Балтийского флота Российской империи. Заказ корабля в Америке был экстраординарным решением, и за ним стояли высокие ожидания. Назначенный государственным представителем при постройке парохода в новом звании капитана 1-го ранга Иван фон Шанц писал посланнику А. А. Бодиско, рассуждая о высокой цене, запрошенной строителями: «За пароход, подобного которому до сей поры не существует в свете, это вовсе не дорого….Для постройки же по всем частям обыкновенного парохода государь император, вероятно, не хотел бы отправить в Америку, и как собственные слова е. в-ва были „выстрой мне скороход военный“, полагаю, что другого рода парохода нельзя ему и показать».

Во время обсуждения и выполнения контракта над американскими кораблестроителями витала тень английских конкурентов. Русский представитель капитан Иван фон Шанц ставил перед фирмой Скайлеров задачу добиться скорости корабля, «равной скорости лучших английских военных пароходов». Дж. Скайлер позднее признавался, расставляя акценты так, чтобы обозначить свою роль в этом процессе: «Во время заключения контракта о „Камчатке“ мы хорошо понимали, что нам придется выдержать борьбу с мощным влиянием Англии в России, и по этой причине было решено, что мы снабдим „Камчатку“ американскими инженерами на один год после поставки. Все пароходы, закупленные императором за пределами его владений до того времени, были приобретены в Англии, и инженеры были главным образом англичанами».

На постройку было первоначально выделено «двести семьдесят пять тысяч испанских талеров, или до 1 375 000 руб. ассигнациями», или 313 тысяч долларов.

В течение осени 1839 года, последовавшей зимы и весны 1840 года фон Шанц с командой, в которую, кроме прибывшего вместе с ним лейтенанта Б. Ф. фон Флотова, вошли задержавшиеся в Америке специально для этой цели капитан Пипин и подпоручик Шарубин, согласовывали контракты с субподрядчиками. Отдельные контракты потребовались для постройки корпуса корабля, медных паровых котлов, шлюпок, шитья парусов (пароходы в то время еще снабжались парусной оснасткой), столярных работ, отлития паровых цилиндров, ковки главного вала, установления мачт. После заключения контрактов со всеми субподрядчиками цена постройки парохода весьма выросла. Вашингтонской миссии пришлось объясняться с министерствами иностранных дел и финансов по поводу просьбы о дополнительном выделении 50 тысяч долларов, которые и были вскоре истребованы.

Летом 1840 года пароход обрел имя — Николай I повелел назвать его «Камчатка». 24 ноября 1840 года «Камчатка» была спущена со стапелей, и еще почти год потребовался для установки на нее машин и оборудования.

Однако следующей зимой выяснилось, что строители не укладываются и в новые суммы, выделенные русским правительством. Братья Скайлеры стали угрожать фон Шанцу остановкой работ, а потом продажей парохода в другие руки. После нескольких стычек между русским капитаном и американскими предпринимателями фон Шанц признался посланнику, что другого пути закончить пароход, кроме как найти дополнительные деньги, не существует. Но корабль того стоил!

«Сравнивать „Камчатку“, — писал Шанц, уже видевший себя капитаном этого парохода, — всю или по частям со вновь построенными двумя военными пароходами здешнего правительства едва ли стоит труда, ибо суда сии принадлежат прошедшему столетию; замечу только, что образование подводной и красота надводной части, пропорциональность и нового рода размерение рангоута, внутреннее расположение, позволяющее действие всех орудий в деле не мешая в то же время устройства приличного типа кают, пропорциональность… превосходная метода скрепления… малое водоизмещение при большой вместительности, хорошее послушание руля… вот предметы, в коих без исключения все Соединенные Штаты отдают нам справедливость. И отзывы подобного роду о судне, построенном российскими офицерами, то есть по чертежам их, относятся, по-моему, некоторым образом и к чести нашего флота, наипаче от народа известного искусством в постройке отличнейших судов в свете. „Камчатка“ превосходит в силе артиллерии, для которой построен и которою, надеюсь, он может носить всех до ныне иностранных пароходов».

В результате Николай I распорядился выделить на завершение еще 100 тысяч долларов. Морской министр А. С. Меншиков сообщил, однако, «что Его Величеству угодно, дабы в предупреждение каких-либо новых еще издержек, с строителями, буде можно, условлено было: следующие им деньги получить не вдруг, а с оставлением из упомянутых 100 тысяч долларов некоторой части в уплату им по прибытии парохода уже в Россию». Так и случилось — последние 55 тысяч долларов Скайлер получил уже в Санкт-Петербурге.

Таким образом, пароходный фрегат «Камчатка» обошелся русскому правительству более чем в 450 тысяч долларов (по оценке Скайлера, в 418 919 долларов 57 центов, а по подсчетам фон Шанца, в 674 193 рубля 25 копеек серебром). Нельзя умолчать и о передававшихся позднее в команде «Камчатки» сплетнях, будто капитан фон Шанц «сильно нагрел себе лапы в Америке при постройке „Камчатки“».

Корабль был спущен на воду в октябре 1841 года. К тому времени это был самый большой пароход, построенный на американской верфи, и газеты США выражали сожаление, что он предназначен для России, а не для отечественного флота. Подрядчик строительства Дж. Скайлер вынужден был даже оправдываться в открытом письме к конгрессмену У. Гуину, объясняя, что при одновременном строительстве на американских верфях «Камчатки» и двух пароходов для военно-морского флота США («Миссисипи» и «Миссури») «естественным образом возникло соревнование». Однако «все наши планы и опыт всегда к услугам военно-морского министерства».

Скайлер лично, потеснив Ивана фон Шанца в качестве капитана, привел пароход в Кронштадт 29 октября (10 ноября) 1841 года. Несмотря на протесты русского капитана, высказанные, впрочем, только в письме к А. Бодиско, Скайлер взял с собой в качестве пассажира своего тестя Джеймса Гамильтона, сына одного из «отцов-основателей» США Александра Гамильтона, одно время исполнявшего обязанности государственного секретаря при президенте Э. Джексоне.

Спустя годы Шанц вспоминал о сборной команде, с которой «Камчатка» совершила свой первый переход: «Из 30 человек [машинистов и кочегаров] был только один опытный человек, а именно Патрик-Генри, ирландец, который, сделав переход из Ливерпуля до Галифакса в должности кочегара, был списан с парохода Great-Western за пьянство. Первые машинисты, родом американцы, служили до этого лишь на речных пароходах; но один из них, мистер Смит, очень гордился перед ними тем, что сделал в молодости один переход пассажиром в Англию. ‹…› Правда, были еще три штурмана или помощника: швед, прусак и норвежец, можно сказать молодцы и в полном смысле слова люди морские, но едва ли грамотные и слышавшие когда-либо о существовании октанов и секстанов… старший из них, г. Дэль, был об одной ноге. Команда состояла из 40 человек всех возможных цветов, и, кроме нескольких датчан и шведов, почти без исключения из первых бродяг океанских». После попытки бунта «в этой страшной сборной команде, намеревавшейся среди Атлантического океана, во время жестокого ветра, арестовать меня и взять курс обратно в Нью-Йорк… я и мои помощники имели постоянно заряженные пистолеты в карманах».

«Камчатка» превосходно зарекомендовала себя на Балтике, укрепив уважение российских сановников и самого императора к техническому таланту американцев. Долгое время она оставалась лучшим пароходом российского военно-морского флота и флагманом Балтийского флота. Предметом особой гордости капитана был тот факт, что уже «спустя одну кампанию после прибытия „Камчатки“ в Россию, осенью 1842 года, машина ее, в 600 сил, и притом совершенно нового расположения, была передана американским механиком для управления русским инженерам-механикам… тогда как на других наших пароходах случалось, что по десяти лет сряду служили одни и те же иностранные механики».

Начинавший свою морскую службу на этом пароходе А. П. Боголюбов, ставший позднее известным художником-маринистом, не только оставил живописный портрет «Камчатки», но и описал ее в мемуарах:

Пароходо-фрегат «Камчатка» было лучшее колесное судно нашего флота. Три года тому назад оно было приведено из Америки, где строилось под надзором капитана 1-го ранга И. И. Шанца, который по приводе его в Россию сделался командиром. Офицеров набрали туда лучших, команду тоже выбрали из всех экипажей.

«Камчатка» была, точно, красивое судно по линиям и пропорции, имела три мачты, все с реями, сильно, но красиво поднятыми, заостренный нос, круглую корму, которую почти всецело покрывал громадный золотой орел…

Служба на пароходе «Камчатка», конечно, была вполне лестная. ‹…› Все офицерство наше было бравое, так что и стих сложили следующий:

Ус нафабрен,

Бровь дугой,

Новые перчатки.

Это, спросят, кто такой?

Офицер с «Камчатки».

Советские историки 1940–1980?х годов в силу очевидных причин замалчивали или отрицали роль Соединенных Штатов в модернизации российского флота. Так, в монографии ведущего военного историка Л. Г. Бескровного упоминался один пароходо-фрегат, приобретенный в середине XIX века для Балтийского флота в Англии, и девять — русской постройки, притом что в иллюстрирующей этот текст таблице указана «Камчатка», опережающая все остальные русские пароходы по водоизмещению и силе машины и вторая по числу орудий и скорости хода.

ПАРОХОДЫ НА ВОЛГЕ

В 1839 году молодой преподаватель Корпуса инженеров путей сообщения Павел Петрович Мельников был командирован в США для изучения транспортной системы этой страны. Основным результатом его поездки стали рекомендации по развитию железнодорожного транспорта в России. Однако по поводу необходимости строительства железной дороги в столице завязался принципиальный спор, на время которого подполковник Мельников был направлен руководством путей сообщения на Волгу для оценки возможности развития там пароходной навигации.

Мельников, по его собственным словам, «попал на Волгу с совершенно еще свежими впечатлениями того, чему год назад любовался на роскошных реках Соединенных Штатов Америки» и был поражен отсталостью волжской системы доставки грузов с помощью бурлаков и «коневодок» (баржа-тягач, приводившаяся в движение воротом, к которому цеплялся якорь, завозимый вперед судна на лодке. Скорость движения «коневодки» против течения составляла 10–15 верст в сутки).

Мельников воодушевился идеей улучшения волжского судоходства:

Наступила минута к коренному изменению этого порядка вещей, и… результаты преобразования могут быть тем поразительнее, что к громадному движению на Волге, сложившемуся временем и силою обстоятельств, можно приложить непосредственно, вместо прежних первобытных способов движения, самые усовершенствованные средства: именно речные суда и пароходы Америки, в Европе не употреблявшиеся, да и мало известные. Это последнее обстоятельство объясняется тем, что, с одной стороны, американцы со времени Фультона самым настойчивым образом преследовали улучшение речных судов и пароходов с целью воспользоваться естественными путями, которыми природа наделила их в обширной системе рек и озер, а с другой стороны, что в Европе весьма немногие реки способны к судоходству в большом размере… Россия, напротив того, может целиком применить к своим рекам, а преимущественно к Волге, прекрасные речные пароходы, которые принесли столь благородные плоды в Америке.

Проведя подсчеты эффективности введения на Волге пароходного сообщения по американскому образцу, Мельников собрал в Рыбинске купцов и развернул перед ними блестящие перспективы. Позже он вспоминал:

Я… ожидал от этих господ полного сочувствия и даже содействия этому отечественному делу, а вместо того, к крайнему моему удивлению и разочарованию, моя восторженная речь была встречена весьма недружелюбно: купцы находили, что проект мой есть мечта несбыточная, что буксирные пароходы на Волге невозможны по причине большой быстроты течения, что вода на Волге слишком тяжела, что это все дознано опытом.

Тогда полковник обратился с докладом в собственное министерство. Как это часто бывало в России, общество оказалось менее готово к инновациям, чем правительство. В составленном Мельниковым проекте пароходства по Волге он указал на образцы американских пароходов и баржей, которые «могли бы иметь непосредственное применение к нижней и средней частям Волги, то есть от Астрахани до Казани и от Казани до Рыбинска, причем были доставлены модели судов и подробные размеры всех составных частей; определено было количество судов и пароходов каждого рода».

Для своего рода рекламы Мельников предлагал пустить по Волге три казенных парохода, перевозящих пассажиров, грузы, а заодно и полицейскую команду для охраны водного пути (взамен существовавшего тогда гардкотного экипажа для охраны берегов). Важной частью рекомендаций была ликвидация «привилегий» (исключительных прав) на развитие парового судоходства. Специально образованный комитет под руководством генерала М. Г. Дестрема около десяти месяцев рассматривал рекомендации Мельникова (самого инженера на заседания не приглашали) и пришел к ряду решений, среди которых было, в частности, следующее: «Вместо устроения, по предложению полковника Мельникова, на Волге от казны трех пробных пароходов, допустить устроение одного такого парохода для примера и общественного построения, в таком только случае ежели пароходы, которые будут приняты частными учреждениями, окажутся неудобными и не принесут ожидаемой от них пользы. ‹…› Комитет находит, что лучшими речными пароходами по сведениям, собранным полковником Мельниковым в последнем путешествии заграницею, должны быть признаны пароходы, употребляемые в Северной Америке по рекам Гудзон и Миссисипи».

Главное же решение касалось отмены привилегий на пароходы, сдерживавших развитие этого вида транспорта на русских реках. Именно рекомендации Мельникова легли в основу закона от 2 июля 1843 года, положившего начало введению частной пароходной навигации на реках России.

П. П. Мельников вложил свои собственные деньги в акционерное общество «Меркурий», ставшее спустя годы одним из лидеров волжского пароходства. Интересно, что машины для первых пароходов «Меркурия» были заказаны в Швеции, а «корпуса их и баржи по американским моделям начали строить в Балахне на Волге». Мельников спустя годы был некоторое время директором этого общества. «В поездках, которые по званию этому должен был совершать по Волге, — вспоминал Мельников, — с истинным наслаждением любовался картиною деятельного по ней движения, совершаемого уже большею частью современными способами и напоминавшего мне тот порядок вещей, который с удивлением и завистью наблюдал в Америке и который мне так хотелось видеть водворенным в нашем отечестве».

МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Первым опытом широкомасштабного технического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами было строительство железной дороги между Петербургом и Москвой.

Ведущие сановники империи настороженно относились к идее строительства в России железных дорог. Сам главноуправляющий путями сообщения граф Толь в своем докладе в апреле 1839 года доказывал, что улучшения путей сообщения в России должны состоять в устройстве новых и усовершенствовании старых каналов. «Эти сообщения, — писал он, — не разольют, подобно железным дорогам, демократических идей и наклонностей в государстве… При гидрографическом положении империи водные сообщения будут споспешествовать развитию промышленности и распространению материального в народе благосостояния несравненно более, нежели какие-либо железные дороги». Более того, железные дороги Толь считал опасными для спокойствия государства. В черновом варианте доклада присутствовало даже утверждение, что «перевоз пассажиров по означенным дорогам есть самое демократическое учреждение, какое только можно было бы придумать для постепенного приведения общества в республиканские формы» (последняя часть фразы была потом заменена на «для преобразования государства»).

Император Николай, однако, проникся пониманием важности нового средства передвижения и перевозки грузов. «Резолюцией на докладе главноуправляющего путями сообщений его величество не соизволил окончательно разрешить вопрос о железных дорогах, — вспоминал позднее сыгравший ключевую роль в проекте П. П. Мельников, — соглашаясь, однако, что где представляется возможность к удобному водяному сообщению, там оное должно предпочитать сообщению железною дорогою, с тем вместе, имея в виду развитие устройства сих дорог в Америке, повелено послать для осмотра их двух надежных офицеров».

Летом 1839 года два русских офицера, инженеры департамента путей сообщения подполковник П. П. Мельников и полковник Н. О. Крафт, были направлены в Соединенные Штаты для изучения американской системы железных дорог. Министерство путей сообщения и публичных зданий строго ограничило поездку своих офицеров одним годом.

Большой интерес у русских инженеров вызывала строившаяся тогда дорога Балтимор — Огайо. В октябре 1839 года, когда Мельников осматривал железную дорогу в Спрингфилде, Массачусетс, его гидом выступал инженер майор Джордж Вашингтон Уистлер.

Одним из важнейших вопросов, ответы на которые искали Мельников и Крафт, был вид локомотивов, которые следовало выбрать для использования в русских условиях.

Среди первых выводов Мельникова и Крафта было предпочтение американских локомотивов английским. «Мы полагаем, — писал в своем отчете Мельников, — что при определении среднего груза поездов с товарами и исчислении стоимости движения их по железной дороге, назначаемой для перевозки большого количества грузных товаров, какова, например, дорога между С. — Петербургом и Москвою, надобно принимать за основание расчетов машины системы американских локомотивов».

Для американских заводчиков это был шанс получить огромный заказ от русского правительства, что создало для инженеров уникальную возможность не просто познакомиться с американскими заводами, но и устроить испытания паровозов для их сравнения между собой.

Крафт писал в своем отчете, что «заведение Болдвина есть самое обширное в Соединенных Штатах… Заведение Норриса хоть менее обширно, но не уступает Болдвину в совершенстве постройки паровозов… Иствик и Харрисон недавно еще завели в Филадельфии машинное производство, но уже построили много паровозов, которые прочностью, силою, изобилием парообразования и простотою конструкции не уступают лучшим паровозам Норриса и Болдвина». В результате американцы получили в распоряжение Александровский завод под Петербургом, на котором и начали изготавливать подвижной состав для будущей железной дороги.

Вернувшись в Россию, инженеры предложили использовать опыт американских специалистов для постройки железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

В Журнале путей сообщения за 1842 год был опубликован подробный отчет с приложением чертежей, составленный П. П. Мельниковым, об устройстве американских железных дорог. Именно американский опыт Мельников и Крафт посчитали наиболее подходящим для использования в Российской империи. «Соединенные Штаты Америки имеют столько сходства с Европейскою Россиею по большому пространству, малому сравнительно населению, обилию судоходных рек, отсутствию или, по крайней мере, большому недостатку искусственных сообщений и, наконец, по климату, — писал позже П. П. Мельников, — что верные данные относительно железных дорог в Америке могли служить положительным основанием для разъяснения всех тех отношений, которые останавливали государя в его благом желании положить начало железным дорогам в России». «Железные дороги необходимы для России, — настаивал далее Мельников, — можно сказать, выдуманы для нее и для Америки более, нежели для какой-либо страны Европы… климат России и ее пространства, которыми постоянно вооружались для отвержения железных дорог, соделывают их особенно драгоценными для нашего отечества как средство сократить расстояния и иметь непрерывное сообщение во все времена года и зимою, когда водяные пути покрыты льдом, и весною, и осенью, когда грунтовые дороги непроходимы».

Именно американские отчеты П. П. Мельникова и Н. О. Крафта заставили правительство перейти от общих рассуждений о назначении железных дорог к решению конкретных вопросов о характере, направлении и сроках железнодорожного строительства.

Однако на первых порах после возвращения из Америки, имея в оппонентах не только собственного министра графа К. Ф. Толя, но и могущественного министра финансов графа Е. Ф. Канкрина, молодым инженерам трудно было рассчитывать на то, что их аргументы будут приняты во внимание.

Сначала каждый из офицеров написал по подробному многотомному отчету об увиденном в Америке, в которых они изложили свои рекомендации по применению американского опыта в строительстве железных дорог в России. «Отчет этот, разумеется, — писал спустя годы П. П. Мельников, — никто не читал, и он до сих пор покоится в девственном состоянии на полках библиотеки Института путей сообщений». Прямого доступа к Николаю I или к высшим сановникам империи у полковника Мельникова не было. Но энергии ему было не занимать.

Мельников решил действовать через влиятельных людей. Цепочка знакомств, которая должна была привести к императору, начиналась с секретаря русского посольства в Вашингтоне Кремера, находившегося тогда в Санкт-Петербурге, с которым Мельников успел завязать приятельские отношения и которого характеризовал как «большого поклонника железных дорог». Кремер, в свою очередь, был близко знаком со шталмейстером двора великой княжны Ольги Николаевны графом А. А. Бобринским, участвовавшим в строительстве Царскосельской железной дороги и имевшим доступ к государю. Позднее Мельников так характеризовал своего нового знакомого: «Это человек редкого благородства, теплый патриот, любитель прогресса в отношении материального развития и потому большой энтузиаст американцев, но, к сожалению, по натуре своей и по недостатку положительной науки легко увлекающийся. В частых посещениях гр. Бобринского я высказывал ему подробно о том, чего был свидетелем в Америке и что могло бы иметь непосредственное применение к России. Слова мои попадали на хорошую почву, и вскоре при содействии умного и красноречивого Кремера достиг того, что гр. Бобринский взял на себя говорить решительно государю об устройстве железной дороги между двух столиц».

Поскольку сама необходимость железных дорог в России вызывала сомнения у таких влиятельных сановников империи, как министр финансов Канкрин и главноуправляющий путями сообщения граф К. Ф. Толь, Николай I учредил комитет для предварительного составления и рассмотрения проекта во главе с начальником III отделения графом А. Х. Бенкендорфом. Весной 1841 года Бенкендорф начал свою работу с приглашения на беседу «инженеров-полковников Крафта и Мельникова, бывших в Америке».

В итоговом донесении комитета (комиссии), подготовленном через шесть месяцев, важное место заняли ссылки на опыт США. Отвечая на возражения К. Толя о достаточности системы каналов для транспортных нужд Санкт-Петербурга, комиссия, подробно на примере «Эрийского канала» проанализировав американский опыт, указывала: «В Северной Америке развитие железных дорог произошло и продолжается, несмотря на значительность числа протяжения и движения каналов сей страны… Сооружения железных дорог по направлению или взамен каналов… допускаются для того, чтобы избегнуть неудобств, сопряженных с остановкою судоходства от замерзания. Не показывает ли это, что в климатах суровых дороги железные представляют сообщение более постоянное, определительное, быстрое и, следовательно, удобное, чем каналы и шоссе. Истина эта особенно применена быть может в России».

В 1842 году умер главный противник железных дорог в России граф Толь, и его место главноуправляющего путями сообщения занял граф П. А. Клейнмихель, на гербе которого был начертан девиз «усердие все превозмогает».

30 января 1842 года комиссия приняла решение пригласить в Россию опытного инженера-иностранца в качестве консультанта строительства. Мельников и Крафт рекомендовали на эту роль своего американского знакомого Дж. В. Уистлера. В ответ на письмо Мельникова Уистлер написал: «Я вполне ценю честь, мне сделанную призывом содействовать в важном деле, которое у вас предпринимается, и призыв сей я уже принял». Приехавший в Россию Дж. В. Уистлер стал фактически главным авторитетом в инженерно-технических вопросах строительства магистрали.

Работа Уистлера заслужила самую высокую оценку русского правительства, его ждали дополнительные правительственные заказы, так что его сын шутливо писал весной 1849 года своей матери: «Итак, отец получил еще одно назначение — теперь в Кронштадт! Интересно, что они будут без него делать, когда мы вернемся домой в Америку?» Однако той же весной Уистлер умер от последствий перенесенной чуть раньше холеры, не дожив нескольких месяцев до торжественного пуска магистрали. На его место был приглашен другой американский инженер, майор Томпсон Браун из Ньюпорта, работавший ранее на железной дороге Нью-Йорк — Эри. Браун пробыл в России до 1854 года.

В 1842 году в Соединенные Штаты был направлен преподаватель Института инженеров путей сообщения И. Ф. Буттац для закупки паровых экскаваторов для начинавшегося строительства. Буттац выполнил задание — два паровых экскаватора Отиса работали на выборке грунта при строительстве Петербурго-Московской железной дороги.

Правда, в отличие от самих паровозов и пароходов паровые экскаваторы в России не прижились. Ручной труд оказался дешевле.

Интересно, что и после открытия движения по Петербурго-Московской железной дороге американский опыт применения железных дорог оставался важным примером для планирования российских путей сообщения. Один из двух инженеров-путешественников Н. О. Крафт стал в 1852 году первым начальником новой магистрали. Мельников же в 1856 году опубликовал статью «О железных дорогах», содержавшую план развития сети железных дорог в России, а в 1865 году стал первым министром путей сообщения Российской империи.

Строительство Петербурго-Московской железнодорожной магистрали стало одним из первых больших проектов, в котором русское правительство опиралось на американскую технику и американских инженеров. Подытоживая, надо отметить, что в этом строительстве использовались технические приемы и инженерные решения американских железнодорожников, как привезенные русскими инженерами из их поездки по США, так и воплощенные американским техническим руководителем («совещательным инженером») Дж. В. Уистлером; применялась техника из США (паровые экскаваторы) и подвижной состав, произведенный в России на Александровском заводе по американским проектам и под руководством американских инженеров Уайнансов, Гаррисона и Иствика; наконец, под их же руководством были подготовлены и первые русские машинисты для работы на линии железной дороги.

Железнодорожный проект включал в себя создание в России не только самой железной дороги, но и завода по изготовлению подвижного состава, подготовку обслуживающего персонала, формируя таким образом задел для будущего развития железных дорог в империи.

ДЖЕЙМС МАКНИЛ УИСТЛЕР

Сын главного инженера строительства московской железной дороги Дж. В. Уистлера Джеймс прибыл с матерью (Анной Макнил) в Санкт-Петербург и в 11 лет поступил на учебу в Императорскую академию художеств, перед этим изрисовав «рисунками на полях» несколько учебников французского и русского языка (свои школьные учебники из России Уистлер всю жизнь возил с собой в составе домашней библиотеки, и они сегодня хранятся в библиотеке университета Глазго). Два года занятий в России стали первым формальным курсом по живописи, полученным американцем.

В соответствии с учебным планом академии Уистлер учился рисовать гипсовые формы и живых моделей, но родителей особенно радовали его отличные оценки по анатомии. Именно здесь в 1844 году Уистлер познакомился с президентом Королевской шотландской академии сэром Вильямом Алланом, приехавшим в Россию писать (по заказу российского правительства) картину «Петр Великий учит своих подданных кораблестроению» (тут очевиден идеологический заказ на сравнение Николая с Петром, а железнодорожного строительства с кораблестроением). Так вот, Аллан оценил ученические рисунки Джеймса и сказал матери Уистлера: «Ваш мальчик обладает необычным талантом, но не заставляйте его делать то, чего он не хочет».

Прожив в Петербурге пять лет, Джеймс европеизировался (обрусел?). Его кузина описывала Уистлера в это время как «выглядевшего как-то по-иностранному во внешности и манерах, что в дополнение к его естественным чертам делало его весьма обаятельным».

Отец Джеймса не дожил до окончания строительства железной дороги. Он умер от последствий перенесенной в 1848 году холеры. Мать с Джеймсом вернулись в США, будущий художник поступил в Вест-Пойнт, но был отчислен, провалив экзамен по химии (позже он шутил: «Если бы кремний оказался газом, я бы когда-нибудь стал генералом»). После отчисления из Вест-Пойнта Уистлер перебрался в Европу, где продолжил обучение живописи сначала в Париже, а затем в Лондоне (в это время он увлекся, в частности, творчеством прерафаэлитов).

Вскоре художник стал одним из лидеров «тоналистов» — предшественников импрессионистов и символистов, а в 1880 году был избран президентом Общества английских художников. В оправдание своих подходов к творчеству Уистлер написал трактат «Изящное искусство создавать себе врагов» (1890).

Так получилось, что Джеймс Макнил Уистлер стал первым американским художником, достигшим мировой славы. Он повлиял на целое поколение художников и деятелей культуры, включая таких людей, как Оскар Уайльд и Джон Сержант. Именно коллекция работ Уистлера положила начало галерее Саклера-Фрира в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Самым же известным произведением Уистлера остается вполне реалистический «Портрет матери».

КОЛЬТ, «БЕРДАНКА» И ДРУГОЕ ОРУЖИЕ

Известный изобретатель стрелкового оружия Сэмюель Кольт несколько раз посещал Россию в период Крымской войны и после ее окончания.

Сохранилось воспоминание атташе американского посольства (и будущего основателя Корнельского университета) Эндрю Диксона Уайта о том, как Кольт и сопровождавший его специалист по патентам Эдвард Дикерсон посетили галерею Петра Великого, где были собраны механизмы, подаренные Петру изобретателями, приглашенными им из Голландии и других стран Запада. Во время осмотра экспозиции Уайт неожиданно услышал, как Дикерсон вскричал: «О Боже! Сэм, подойди сюда! Только посмотри на это!» «Когда мы подошли, — писал Уайт в мемуарах, — он указал на токарный станок для обработки неправильных форм и на другой, для копирования рельефов, с образцами выполненных на них работ. „Посмотрите на это, — сказал он. — Это же поворотный станок Бланшара, который только недавно изобрели заново, который наше правительство использует для изготовления ружейных прикладов и который стоит целое состояние. Посмотрите на эти рельефы в другой машине; это тот самый станок для копирования скульптур, который только что был заново изобретен и сейчас привлекает столько внимания в Париже“. Эти машины стояли там, на галерее, открытые для всех, с самой смерти Петра, двести лет назад, и очевидно, что никто никогда не побеспокоился оценить их настоящую стоимость».

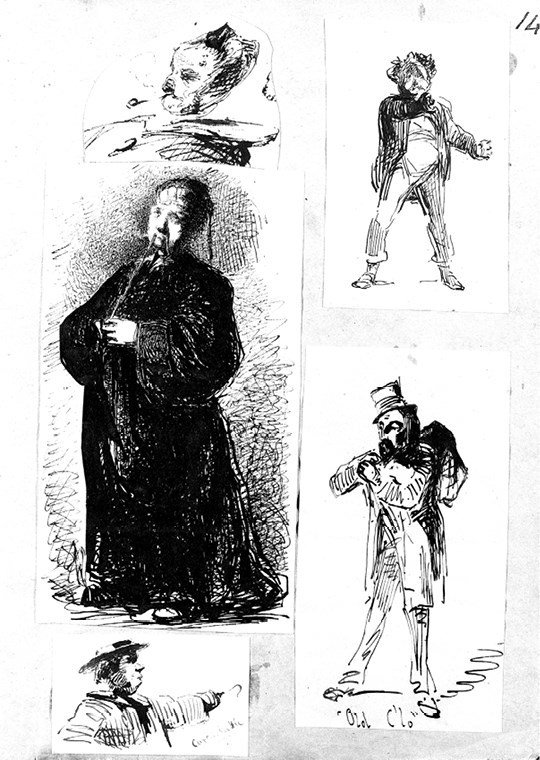

Джеймс Макнил Уистлер. Капитан Катль (из романа Ч. Диккенса «Домби и сын»). Из альбома для зарисовок. Метрополитен-музей, Нью-Йорк (The Metropolitan Museum of Art, New York)

Наблюдать это было особенно странно именно Кольту, человеку, который, возможно, и не был автором идеи многозарядного револьвера, но сумел ее использовать, составив на этом не только собственный капитал, но и, по некоторым оценкам, повлияв на само американское общество. Здесь же перед американскими посетителями лежало изобретение, невостребованное в течение полутора веков!

Любопытно задуматься над причинами структурного отставания России от Запада на протяжении столь долгого времени. Изобретения в России были — и свои, и импортированные. Был свой Ползунов, отец и сын Черепановы, был Шиллинг, были десятки и сотни изобретателей и тысячи идей, способных изменить производство и технологии. Но не было своих Кольтов и Зингеров — людей, которые воплотили бы эти изобретения в промышленные партии, внедрили их в производство и повседневное употребление. Дело, однако, не в людях и не в менталитете, который якобы мешает русскому народу осваивать новое. Социально-экономическая структура российского общества не создавала заинтересованности в росте производительности труда. Разрыв существовал на этапе экспериментальной проверки выгодности инновации. Дешевизна рабочей силы не оправдывала затрат на изготовление серийных партий новых изобретений, и спрос на такие партии отсутствовал. Поэтому заимствование готовых, апробированных технических решений из?за рубежа оказывалось каждый раз более выгодным решением.

В 1856 году вице-консул Дж. Хаттон предупреждал руководство государственного департамента: «Любой инструмент или машина, присланная сюда, должны быть лучшей репутации, — русские их адаптируют и будут использовать, но не любят экспериментировать».

Кольту было присуще своеобразное чувство «бизнес» — юмора. В то самое время, как его заводы изготавливали револьверы для русской армии, Кольт выполнял контракт и с английским правительством, которое вело с Россией войну. Еще более интересно, что в этот же период американский оружейник подарил по револьверу из одного дуэльного набора императору России и султану Турции.

После поездки в Россию Кольт украсил свой завод по производству оружия в Хартфорде куполом-луковкой — копией купола православных церквей.

Но на этом проникновение американского оружия в Россию не закончилось.

Наверняка все слышали слово «берданка», как часто называют вообще охотничье ружье или же особую его разновидность. Гораздо меньше людей знают, что это слово происходит от фамилии американского генерала-изобретателя.

Хайрем Бердан к началу Гражданской войны в США был известен как победитель стрелковых соревнований и изобретатель. В 1861 году он создал и возглавил специальное подразделение снайперов в армии Севера, для попадания в которое требовалось пройти ряд стрелковых испытаний. Полковник Бердан отрицательно относился к муштре и учениям, опираясь на отбор готовых талантов, а также на тщательный подбор и улучшение их оружия. К концу войны Бердан получил ранг генерал-майора.

После окончания войны Бердан продолжал модернизировать существующее стрелковое оружие, предлагая свои усовершенствования фабрике Сэмюеля Кольта, давно сотрудничавшей с русским правительством (сам Кольт умер в 1862 году).

В 1866 году полковника Главного артиллерийского управления А. П. Горлова и делопроизводителя Оружейной комиссии поручика К. И. Гуниуса направили в США для выбора нового оружия для русской армии. В то время лидирующие позиции американских конструкторов и промышленников в создании эффективных образцов стрелкового оружия уже не подвергались сомнению. Именно Горлов и Гуниус обратили внимание на винтовку Бердана с откидным вперед-вверх затвором. Партия этих винтовок была закуплена российским правительством, однако Горлов настоял на доработке этого оружия. В результате внесения в конструкцию усовершенствований Горлова появился 4,2-линейный (10,67?мм) патрон с цельнотянутой гильзой и была создана винтовка с откидным затвором и внутренним линейно движущимся курком.

Воодушевленный интересом к его изобретению, Хайрем Бердан в 1869 году приехал в Россию с семьей и оставался здесь около трех лет. Было развернуто производство нового поколения винтовок со скользящим затвором, сконструированных Берданом, Горловым и Гуниусом, а также — впервые — патронов к ним в металлических гильзах, которые позволили выявить все достоинства продольно скользящего затвора, который досылал патрон в патронник и выбрасывал стреляную гильзу, упрощая и ускоряя процесс перезарядки. Винтовка под названием «скорострельная малокалиберная винтовка Бердана № 2» была принята на вооружение русской армии. Винтовка, поступавшая на вооружение стрелковых частей, обозначалась как «пехотная винтовка системы Бердана № 2».

В 1870?м и следующем 1871 годах были изготовлены, испытаны и утверждены образцы кавалерийских винтовок: драгунской, казачьей и кавалерийского карабина, все той же системы Бердана со скользящим затвором.

К «берданке» (как вскоре стали называть винтовку) приняли четырехгранный штык. По своей конструкции и характеристикам винтовка образца 1870 года оказалась одной из лучших для того времени.

Любопытно, что в Соединенных Штатах эта винтовка никогда не стояла на вооружении, а называли ее обычно «русской винтовкой» (Russian Rifle). По мнению историка российско-американского военно-технического сотрудничества Джозефа Брэдли, «иностранное происхождение часто добавляет продукту загадочности, так что название „русская винтовка“ создавало ей особую ауру в Америке, на родине изобретателя, точно так же как название „берданка“ создавало винтовке особую ауру в России, где родился автор главных ее модификаций».

Одной из причин переноса производства в Россию (помимо очевидного желания модернизации отечественного оружейного производства) было низкое качество сделанных в Америке стальных стволов. Переоснащенная американскими станками и частично профинансированная братьями Нобель Ижевская оружейная фабрика к 1875 году производила 60 тысяч «берданок» в год, а во время русско-турецкой войны три завода — Ижевский, Тульский и Сестрорецкий — производили в совокупности тысячу «берданок» в день. К 1879 году вся русская армия была перевооружена «берданками» (к этому времени было произведено около одного миллиона этих винтовок).

«Бердан № 2» была последней однозарядной русской винтовкой, которая состояла на вооружении до 1890?х годов, то есть до нового масштабного перевооружения армии.

Но и после него «берданке» суждена была долгая история — после замены на мосинскую «трехлинейку» старые винтовки в большом количестве переделывались в охотничьи ружья, и иные в этом качестве прослужили многие десятилетия.

Кроме того, большая часть военных училищ императорской России сохранила некоторое количество этих винтовок. Винтовки Бердана и боеприпасы к ним хранились на складах и в крепостях в огромных количествах в качестве мобилизационного резерва. Уничтожение старых винтовок было делом дорогостоящим, именно поэтому казне куда выгоднее была их переделка в гражданское оружие, а не утилизация путем переплавки. Однако такие большие запасы винтовок, даже при цене в десять — пятнадцать довоенных рублей, явно превышали потенциальную емкость внутреннего оружейного рынка России, потому на начало 1914 года винтовок Бердана на складах оставалось много.

Потери винтовок в первых сражениях «Великой войны» и невозможность быстрого развертывания производства винтовок Мосина заставили Главное артиллерийское управление вспомнить о старых запасах. Изначально использовать на фронте устаревшее оружие не собирались, желая ограничиться их тыловым использованием для охраны мостов, железных дорог и складов в глубине России. Такое применение винтовок Бердана было вполне разумной мерой. Неиспользуемые по боевому назначению винтовки Мосина можно было передать на фронт. Но стремительно растущий дефицит оружия вынуждал применять на передовой и устаревшие «берданки».

Кроме того, зафиксированы случаи их применения финнами во время Советско-финской войны (1939–1940) и даже во время Великой Отечественной войны (как бойцами РККА, так и партизанами). Однако в основном с XX столетия винтовка Бердана (в различных модификациях) применялась лишь как охотничье оружие и была настолько популярной, что «берданкой» стали называть практически любое неавтоматическое оружие, как нарезное, так и гладкоствольное.

Помимо подбора наиболее подходящей для российской армии винтовки, российские эксперты в конце 1860?х — начале 1870?х годов занимались в США и исследованием револьверов тамошнего производства, выбирая наиболее совершенную модель для российских жандармских корпусов и кавалерии. В мае 1871 года военное министерство по рекомендации Горлова заключило контракт со спрингфилдской компанией на производство револьверов «Смит и Вессон» для русской армии. Этот заказ не только помог оружейникам преодолеть финансовые трудности, но и сделал им рекламу: вскоре спрингфилдская фирма стала одним из крупнейших производителей оружия в мире, а «Смит и Вессон» оставался на вооружении русской армии до 1895 года.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА «ЗИНГЕР»

Первой успешной американской компанией в России, изделия которой вошли буквально в каждый дом, стала Singer Manufacturing Company; ее бренд, однако, воспринимается большинством как немецкий — одно из самых распространенных заблуждений в истории российско-американских отношений. Речь, конечно, о производителе швейной машинки «Зингер».

Нью-йоркский купец Айзек Меррит Зингер не изобретал швейную машинку, но встал во главе компании, когда несколько обладателей патентов на швейную машину и ее части после нескольких лет судебных тяжб согласились объединить свои права в «патентный пул» и получать от этого общую выгоду.

К 1863 году Зингер продавал более 20 тысяч швейных машинок ежегодно и открыл отделение в Гамбурге. В 1870 году компания продала 170 тысяч машинок. В Великобритании заработала сеть по продаже продукции компании. В 1880 году Томас Эдисон сконструировал электромотор для швейной машинки «Зингер», и продажи подскочили до 500 тысяч.

Примерно в это время компания начала проникать на русский рынок. Уже с 1860?х машинки продавались в России через германский филиал. У компании уже была недорогая модель для домашнего использования, которая и стала главным товаром для России. Одним из главных ноу-хау Зингера стала продажа машинок в рассрочку (в кредит). В России этот прием стал очень популярным.

В 1890?е в Россию были сделаны серьезные инвестиции. В Санкт-Петербурге на Невском было построено импозантное здание для штаб-квартиры и главного магазина компании. В знак глобального охвата крышу главного офисного здания венчал глобус (петербуржцам и гостям города это здание знакомо как Дом книги на Невском, а молодежь может знать, что в нем располагался главный офис «ВКонтакте»).

Кстати, это было первое здание в России, построенное на железобетонном каркасе (технология, применявшаяся для строительства небоскребов), что позволило сделать в нем огромные окна. Собственно, первоначально «Дом Зингера» и должен был стать первым петербургским небоскребом, насчитывающим одиннадцать этажей. Однако жители города на Неве уже в то время с недоверием относились к строительству высотных сооружений, и дом пришлось «укоротить» с одиннадцати до семи этажей.

В подмосковном Подольске был построен завод по производству швейных машинок. К 1913 году завод выпускал 2500 швейных машинок в день (600 тысяч в год). В стране работало более 3000 магазинов и 20 тысяч служащих компании «Зингер» (по другим данным, к 1914 году в компании в России работали 40 тысяч человек. В то время была лишь еще одна американская компания со сравнимым количеством работников в России — «Интернешнл Харвестер», построившая в Люберцах свой завод по производству сельскохозяйственных машин и также наладившая сеть сбыта по всей России).

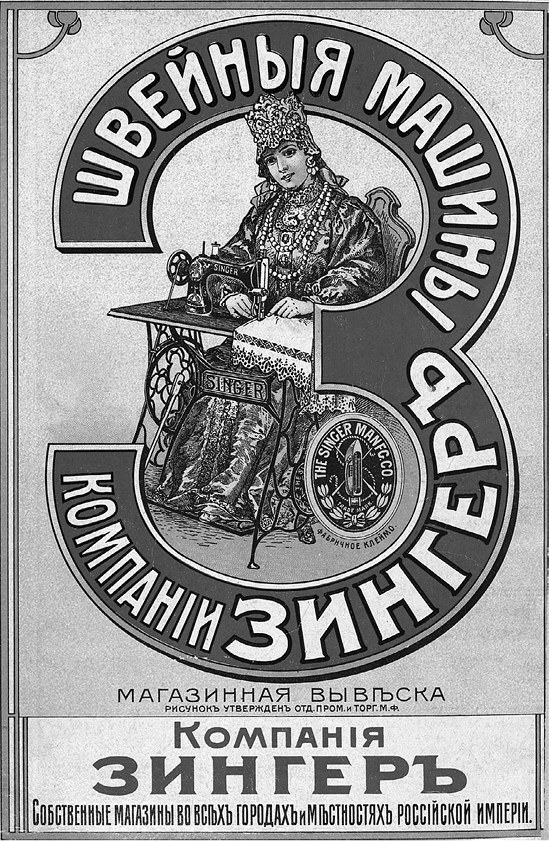

Реклама компании Зингер. Весь Петербург на 1906 год, адресная и справочная книга г. С. — Петербурга. СПб., 1906 г.

Первая мировая война нанесла удар по российскому отделению компании «Зингер». Некоторые магазины были разгромлены как «немецкие». Часть мощностей предприятия в Подольске была переориентирована на военное производство. А после революции (в 1918 году) завод был национализирован, но продолжал производить швейные машинки все советское время.

Директором завода в начале XX века был американский инженер Вальтер Франк Диксон. Его сын Владимир Вальтерович Диксон стал одним из последних русских поэтов Серебряного века; эмигрировав в 1917 году в возрасте 17 лет из страны, этот сын американца писал в США и во Франции ностальгические стихи об оставленной Родине:

Здесь намечено и размерено,

Все по правилу, по струне.

Только сердце мое потеряно

В этой вылощенной стране.

‹…›

У нас не такие дороги,

Совсем иные пути: —

Вся надежда наша — в Боге,

Больше некуда нам идти.

СТАЛИНГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Гигантские стройки первой пятилетки Советская Россия осуществляла, снова опираясь на американский опыт и с участием американских специалистов.

Первый директор Сталинградского тракторного завода (СТЗ) В. И. Иванов так объяснял это решение: «В нашей партии установка догнать и перегнать капиталистические страны в технико-экономическом отношении. Установка, требующая, чтобы не проходить промежуточные стадии развития в технике, какие прошел капитализм; и там, где можно установить американские методы работы, не следует задерживаться и проходить европейские».

В мае 1929 года между советской внешнеторговой организацией «Амторг» и фирмой «Альберт Кан инкорпорейтед» был заключен договор о проектировании и консультировании строительства тракторного завода в Сталинграде.

За чертежи корпусов основных цехов — механосборочного, кузнечного и литейного — этой архитектурно-строительной фирме полагалось 130 тысяч долларов, в то время как за каждый ввозимый из США трактор International платили в то время 2500 инвалютных рублей.

Альберт Кан предложил в промышленном строительстве подход, диаметрально противоположный принятому на тот момент, — он пошел не от технологии к архитектурной форме, а от универсального пространства — к размещению технологии. Он придумал способ быстрого создания из стандартных деталей универсального строительного объема, в который затем мог вписываться практически без проблем любой производственный процесс. Типовым здесь было все: окна, фонари, двери, ворота, перемычки, водостоки, душевые кабины, подкрановые фермы, балки, колонны, фундаментные стаканы и пр. Все это не чертилось, не рассчитывалось и не изготавливалось применительно к каждому проекту, а выпускалось промышленным способом по определенным типоразмерам. Это давало большой выигрыш во времени.

Чертежи готовились и утверждались одновременно с рытьем котлована, строительные конструкции заказывались по телефону и доставлялись прямо к началу строительства. Американцы экономили не на расходе стали и бетона, а на снижении трудоемкости всех видов работ и ускорении монтажа.

Было ли все это персональным изобретением Альберта Кана или он лишь обобщил существовавший до него опыт, приведя его к единым принципам, — не важно. Важно то, что в СССР в тот период ничего подобного не было. Именно поэтому в апреле 1929 года руководитель «Амторга» С. Г. Брон подписывает с Альбертом Каном контракт о проектировании Сталинградского тракторного завода.

В начале июля 1929 года на Тракторстрой прибыла группа инженеров из фирмы Альберта Кана. Ее возглавлял Джон Калдер, который только что закончил руководство строительством нового завода Форда в Детройте. В то время он был одним из немногих уникальных специалистов по строительству промышленных сооружений новейшего типа. Он выбрал Сталинград из нескольких предложений.

В середине июля советский директор строительства В. И. Иванов издает приказ: «Американского специалиста мистера Калдера назначить главным производителем работ по строительству завода. Его помощником утвердить мистера Суваджяна».

Механосборочный цех начали строить 10 июля, это был огромный корпус площадью 44 тысячи квадратных метров, в котором должны были разместиться полторы тысячи единиц оборудования. Экскаваторов на стройке не было (как пишут в официальной истории завода, «прибытие на строительство экскаваторов запаздывало»), поэтому котлованы копали вручную полторы тысячи землекопов.

«Я сначала огорчился, не увидев механизации. Но теперь понял, что с этими людьми можно работать — все будет ол райт!» — заявил Калдер Иванову, комментируя высокий темп работ.

В октябре на Тракторострой прибыл корреспондент «Правды» Н. Погодин (будущий автор «Человека с ружьем» и «Кремлевских курантов»), именно эта стройка побудила его перейти от очерков к драматургии. Американец Калдер стал одним из героев первой пьесы Погодина «Темп» (1930). А в очерке он описал его внешность: на американце выгоревшие на солнце темно-рыжие штаны с большим задним карманом. Голубая рубашка с засученными рукавами, красный галстук, развевающийся на степном ветру, шляпа с широкими полями. Он ходит с двумя переводчицами, отдает энергичные указания.

К февралю основные цеха были готовы, американские строители отправились строить другие заводы — в Харькове и Челябинске. Прощаясь с заводом, Леон Суваджян писал в заводской газете: «Я занимаюсь строительными работами с 1913 года и могу сказать с удовлетворением и гордостью, что эта стройка вполне равняется по темпу и точности с любой постройкой этого типа в Америке. Такие достижения в короткое время резко противоречат заключению о „матушке-России“». Суваджян станет главным прорабом строительства Харьковского тракторного завода и будет награжден орденом Ленина.

Проектировщики СТЗ получили гигантский заказ: фирма Альберта Кана стала главным консультантом советского правительства в его огромной программе строительства промышленных предприятий. Заказы американской фирме включали 521 (по другим данным 571) предприятие, среди них — автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде, станкостроительные — в Калуге и Новосибирске и, конечно, тракторные — за Сталинградским последовали Челябинский и Харьковский. Московская контора под русским названием «Госпроектстрой» была на самом деле филиалом фирмы Альберта Кана. Руководил ею брат Альберта Мориц Кан, а костяк составляли двадцать пять инженеров из США, которым ассистировали около двух с половиной тысяч советских сотрудников.

В Сталинграде же необходимо было наладить и пустить все то оборудование, что доставили из США в новые корпуса завода. Первый директор СТЗ В. И. Иванов и его помощники отправились в Детройт и организовали там вербовку трехсот работников для нового завода.

Весной 1930 года первые группы американцев стали прибывать на СТЗ, некоторые были с семьями. Разместились они в новых домах Нижнего поселка завода. Для иностранцев построили ресторан, магазин Инснаба, врачебный пункт. Американцам как гостям было уделено максимум внимания на производстве и в быту: несколько облегченный режим работы, лекции, концерты, кино, танцы под джаз. Выпускалась газета на английском языке «Искра индустрии».

Так в Сталинграде образовалась самая большая в СССР американская колония численностью в 370 человек.

Через год часть американцев уехали домой, некоторые подписали контракт на следующий год — уже на худших условиях, а несколько человек остались в СССР на всю жизнь.

Но в целом советское руководство начало сворачивать сотрудничество с американскими компаниями. Сталин писал Кагановичу 25 августа 1931 года: «Ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита в Америке высказываюсь против каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых заказов на Америку, прервать всякие уже начатые переговоры о новых заказах и по возможности порвать уже заключенные договора о старых заказах с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнецстроя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, АМО и Автостроя».

К опыту США советское и российское руководство обращалось каждый раз, когда в повестку дня ставилась техническая или даже социальная модернизация страны. По образцам нью-йоркских небоскребов 1930?х годов строились послевоенные «сталинские высотки». Поездка Н. С. Хрущева в США повлекла за собой множество заимствований в организации жизни советских людей, от первых магазинов самообслуживания (супермаркетов) и подземных переходов до планов по автомобилизации населения и известной всем кукурузы. Американские советники работали с реформаторским правительством Б. Н. Ельцина, а президент Д. А. Медведев, объявив о планах модернизации, немедленно отправился в Кремниевую долину.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК