Глава 5. Образы России в Америке

СОЮЗНИКИ: АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ

На протяжении всей истории взаимоотношений двух стран Россия в глазах американцев несколько раз кардинально меняла свой образ — с лучшего союзника во время войн на сильнейшую угрозу в мирные времена.

Первым примером российской поддержки американцев в их войне с сильным противником стала Декларация о вооруженном нейтралитете, опубликованная Екатериной II в 1780 году и облегчившая внешние связи воевавших с Великобританией колонистов.

Томас Джефферсон держал у себя в Монтичелло бюст Александра I. Русский император воплощал, по его мысли, свободолюбие и борьбу с тиранией, которую в той же комнате представлял бюст Наполеона.

Россия и Соединенные Штаты особенно тесно сблизились на международной арене в годы Крымской войны. Американцы вовсе не готовы были поддержать европейскую коалицию в составе Великобритании, Франции, Сардинского королевства и Турции, высадившую десант в Крыму. Попытки англичан заниматься вербовкой американцев в свою армию привели к громкому дипломатическому скандалу. Американские газеты резко критиковали Англию за лицемерие и за то, что сегодня бы назвали «двойными стандартами».

Поддержка России проявлялась не только на уровне дипломатии и прессы.

Некая английская леди, которая провела военные годы в России, вспоминала в опубликованных анонимно мемуарах, что американцы в то время пользовались большим успехом во всех компаниях, «их приветствовали, их развлекали и, как они выражаются, многое из них делали (made much of)». В сноске она, правда, не преминула заметить, что русские «все же всегда говорили о Соединенных Штатах как о полудикой стране и об американцах как о наполовину цивилизованных людях».

Наиболее ярким проявлением истинных чувств американцев стало то, что в годы Крымской войны в Россию приехали несколько десятков врачей для работы в госпиталях осажденного Севастополя. Наиболее полное описание их судеб содержится в работах Н. Н. Болховитинова и В. Н. Пономарева, а также в недавней статье У. Б. Уизенханта. Само появление американских докторов в российской армии имело огромное значение для русского общества. Американцы не только помогли заполнить вакансии в госпиталях действующей армии, но наглядно продемонстрировали уровень дружеских чувств граждан США по отношению к России, оказавшейся в изоляции в Европе.

После начала крымской кампании по приглашению российского правительства на службу были приняты около ста врачей-иностранцев. По разным данным, в те годы в Россию прибыли то ли тридцать шесть, то ли сорок три американских медика (единого списка не существует, они прибывали в разное время и разными путями). Срок службы в русской армии определялся в три года. Все американские врачи явились с рекомендациями авторитетных лиц. Положительные отзывы о хирургах дал бывший президент США Мартин Ван Бюрен, морской министр Дж. С. Доббин, бывшие посланники США в Санкт-Петербурге Дж. М. Даллас и Н. С. Браун, русский вице-консул в Новом Орлеане Э. Джонс.

Помимо того что все эти американцы были врачами, у них было мало общего. Они приехали из таких разных штатов, как Алабама, Миссисипи, Виргиния, Иллинойс, Мэриленд, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния и Нью-Йорк. Самому старшему было 35 лет. Очень немногие были знакомы между собой до приезда в Россию, хотя несколько человек окончили один и тот же медицинский факультет Университета Пенсильвании.

Добраться до театра военных действий добровольцам из США было нелегко. После беседы с русским поверенным в делах в Вашингтоне Э. А. Стеклем они пересекали океан. Пассажирский пароход из Нью-Йорка в Бремен ходил раз в месяц. Оттуда надо было попасть в Берлин, где американцы посещали русскую миссию для заключения контракта с русским посланником А. Ф. Будбергом. И только затем по железной дороге через Варшаву врачи прибывали в Россию.

Существует четыре объяснения, почему американские хирурги отправились в далекую Россию на опасную войну. Во-первых, среди них были любители приключений. Чарльз Росс Парк, например, уже поучаствовал в калифорнийской «золотой лихорадке» конца 1840?х годов, а многие молодые врачи искали экзотических впечатлений. Во-вторых, русское правительство предложило высокое жалованье, которое в пять раз превышало обычное жалованье русского врача и в два раза — обычный доход врача в Америке. В-третьих, многие американцы испытывали сильные антибританские чувства из?за прошлых конфликтов. Наконец, практически все хирурги искали реальной хирургической практики. Хотя у всех уже был некоторый опыт, в то время считалось, что единственный способ приобрести настоящие навыки — это заняться полевой хирургией в условиях войны.

В далекое и трудное путешествие ехали и энтузиасты, движимые желанием оказать помощь больным и раненым, приобрести практический медицинский опыт. Врач А. Ф. Молет из Нэшвилла писал, что оставил дома жену и двоих детей и отправился на войну «не из денежных соображений… ибо почти десятилетний опыт работы обеспечивал мне хорошую практику дома, но потому, что надеюсь сослужить полезную службу… поддержать престиж своей профессии и показать, что в Соединенных Штатах есть хорошие хирурги».

Большинство американских врачей прибыли в осажденный Севастополь, а также в госпитали Керчи и Симферополя.

Еще летом 1854 года в Севастополь приехали первые американцы Кинг и Дрейпер. Позже Кинга перевели в Симферополь, а его место занял Турнипсид. Весной 1855 года к ним присоединились Уайтхед, Харрис и Макмиллан. Сначала их поселили на Северной стороне, а позже, по распоряжению начальника севастопольского гарнизона Д. Е. Остен-Сакена, на Николаевской батарее. Рядом находился и госпиталь — в здании Дворянского собрания. «Наша профессиональная работа, — писал Дрейпер, — происходит в том месте, куда первоначально доставляются раненые с 4-го, 5-го и 6-го бастионов, отведенное для этой цели здание было Дворянским собранием, которое по своему вкусу и красоте делает честь и служит украшением всего города».

Одна из первых сестер милосердия Е. М. Бакунина — внучатая племянница князя М. И. Кутузова — в своих воспоминаниях так описала госпиталь, где работали американские хирурги: «Прекрасное здание, где прежде веселились, открыло свои богатые, красного дерева с бронзою двери для внесения в них окровавленных носилок. Большая зала из белого мрамора, с пилястрами из розового мрамора через два этажа… паркетные полы… В одну сторону большая комната, это — операционная, прежде бывшая биллиардная, за ней еще две комнаты… на полу в несколько рядов лежат тюфяки уже без кроватей, несколько столиков с бумагой, а на одном примочки и груды корпии, бинты, компрессы, нарезанные стеариновые свечи. В одном углу большой самовар, который кипит и должен кипеть всю ночь…»

Всю свою жизнь хирург из Пенсильвании Л. У. Рид гордился тем, что заслужил своей работой одобрение «чудо-доктора» Пирогова.

В сентябре 1854 года хирург из Массачусетса Айзек Дрейпер просил брата присылать ему в Севастополь «американские газеты, в которых есть статьи, благоволящие к русской стороне или дискредитирующие французов и англичан. Генералы и все офицеры очень высокого мнения об Америке (нашей Америке) — Соединенных Штатах; и они весьма ценят наше сочувствие». Другой американский доктор Чарльз Парк записал в дневнике в конце 1855 года, комментируя слухи об отъезде американского посла из Лондона, а английского из Вашингтона: «Америка и Россия могут высечь мир. Если этому суждено случиться, скажем „прощай“ английскому правлению и английской монархии, ее дни сочтены». Покидая Севастополь, Парк признался сам себе, что американские врачи «в самом деле любили тех, кого там оставили».

Во время осады Севастополя в городе вспыхнули эпидемии тифа и холеры. Болезни не минули и американских врачей. Тифом заболел доктор Турнипсид, затем Ч. Гелери, но вскоре они опять приступили к своим обязанностям. К другим судьба оказалась более жестока: в Севастополе умерли Х. Л. Макмиллан, А. Дрейпер, в Симферополе — Г. Кларк, Ч. А. Дейнинджер, Д. Джонс, А. Маршал, в Херсоне — Никлс. Возвращаясь на родину, в Кременчуге скончался Л. М. Харт, а в январе 1856 года в Берлине — Дж. Т. Стодард.

После оставления русскими южной стороны Севастополя некоторые американские врачи перевелись на службу в другие города юга России. Один из них, доктор К. Смит, работал ординатором в Киевском военном госпитале.

Закончилась Крымская война. Американские врачи-добровольцы возвратились в США. В России оценили их подвиг: всех наградили серебряными медалями «За защиту Севастополя» и бронзовыми «В память Крымской войны 1853–1856 гг.».

Некоторые получили и русские ордена. Доктора П. Харриса наградили орденом Святого Станислава. Этой же награды удостоились Дж. Холт, И. А. Лис, У. Р. Трол, а хирург Ч. Генри — ордена Св. Анны III степени.

Доктор Лис, получив награду, писал в мае 1857 года русскому посланнику Э. А. Стеклю, что будет «…с гордостью хранить знаки русского ордена и передаст его своим детям». Врач Уайтхед, также удостоенный за свой подвиг русских наград, подчеркнул в одном из писем, что они будут служить гордым воспоминанием о том, что ему «выпала честь оказать помощь офицерам и солдатам, которые покрыли славой русское оружие и завоевали Севастополю имя бессмертного».

Русские врачи тоже решили отметить самоотверженный труд своих коллег. Они заказали памятную серебряную медаль, ставшую сейчас нумизматической редкостью. На лицевой стороне выгравирован равноконечный крест, медицинский знак и слова «Севастополь. Сделано все, что можно». На обороте надпись: «Американским коллегам от благодарных русских врачей в память о совместных трудах и лишениях». Медали вручал лично Пирогов.

СОЮЗНИКИ: ВИЗИТ РУССКОГО ФЛОТА

Спустя всего пять лет после окончания Крымской войны в США разразилась Гражданская война. Одним из факторов, влиявшим на политические планы и даже боеспособность армий, была политика европейских держав. На протяжении некоторого времени южане испытывали серьезные надежды на вмешательство и поддержку Франции, а возможно и Англии, а дипломаты этих стран в южанах эту надежду подогревали. Единственной европейской страной, недвусмысленно поддержавшей Север, оказалась Россия.

В 1863 году международная обстановка в Европе обострилась. Причиной стало восстание в российской части Польши, подавленное русскими войсками. Действия России вызвали резкую реакцию со стороны Англии, Австрии и Франции. Появилась реальная угроза восстановления антироссийской коалиции времен Крымской войны. В этой обстановке правительством Александра II было принято решение вывести сильнейшую в российском флоте эскадру из Балтийского моря, чтобы корабли «разошлись по разным закоулкам… и как только достоверно узнают… о разрыве с западными державами, то шли бы по разным коммерческим путям и старались бы нанести всевозможный вред торговле наших врагов, уничтожая… их грузы».

В инструкции Морского министерства контр-адмиралу Лесовскому, назначенному начальником Атлантической эскадры, предписывалось следовать «со всею эскадрою к берегам Северо-Американских Соединенных Штатов», бросить якорь в Нью-Йорке и там ожидать исхода переговоров по польскому вопросу. Визит российского флота в США в разгар Гражданской войны между Севером и Югом стал одним из важнейших событий истории российско-американских отношений; наиболее полно о нем написал Н. Н. Болховитинов.

Последний из шести кораблей эскадры Лесовского бросил якорь в порту Нью-Йорка 29 сентября 1863 года. Российские моряки были с восторгом приняты местными жителями. Депутация от общественного совета Нью-Йорка в специально составленной резолюции засвидетельствовала почетным гостям «свою… благодарность за доброжелательство, обнаруженное во многих случаях русским правительством к правительству и народу Соединенных Штатов, в особенности при настоящих несчастных затруднениях».

Вторая русская эскадра, которой командовал контр-адмирал Попов, в то же время вошла в гавань Сан-Франциско и получила там не менее восторженный прием. Таинственность, которой была окутана вся история посылки кораблей, стала благодатной почвой для появления слухов и даже легенд о цели визита русских. К числу самых распространенных из них можно отнести теории о якобы существовавшем тайном военном союзе между Россией и Америкой или же о наличии у командиров секретных инструкций на случай нападения Англии и Франции. Среди прочих фигурировали также слухи о том, что российским военным кораблям было поручено совместно с армией северян изгнать французов из Мексики.

Точное содержание секретных инструкций, полученных командующим эскадрой, стало известно историкам только в XX веке, а в годы Гражданской войны присутствие русского флота в гаванях Севера воспринималось почти как военная поддержка Россией правительства Линкольна (хотя как раз для американского руководства основной мотив российского командования — вывести флот на оперативный простор — не был секретом). Однако очевидно, что реальным результатом визита эскадр стало предостережение другим европейским державам от желания вмешаться в конфликт, укрепление позиций администрации Линкольна и усиление российско-американской дружбы.

Огромное влияние оказал визит русских эскадр на общественное мнение и восприятие России в США.

«Русский флот покинул Балтику и сейчас находится в Нью-Йорке. Прибывшие в большом количестве корабли не будут скованы северной зимой в Балтийском море. В их отправке в нашу страну в данное время заключено нечто важное. Каково будет воздействие этого события на Францию и ее политику, мы узнаем в свое время. Оно может быть как сдерживающим, так и раздражающим. Да благословит Господь русских!» — записал в своем дневнике морской министр США Гидеон Уэллес 25 сентября 1863 года.

«Наполеону несдобровать за то вечное беспокойство, в котором он держит почти весь земной шар. Если он признает южные штаты и, кроме того, объявит поляков воюющей стороной, то может случиться, что русский орел не на одних словах подаст американскому когтистую лапу, чтобы общими силами потрепать французского петуха», — заметил в феврале 1864 года лейтенант Семечкин, флаг-адъютант контр-адмирала С. С. Лесовского, эскадра которого бросила якорь в нью-йоркской гавани в сентябре 1863 года.

«Хотя русские отвергают какие-либо политические причины их визита в наш порт, они не пытаются скрыть своей явной и решительной поддержки нашего государства и своей искренней надежды на то, что оно, опираясь на собственные силы и вопреки европейской оппозиции, восстановит былое единство и мощь», — писала пресса Нью-Йорка, вдохновленная появлением в акватории порта трех российских фрегатов, двух корветов и клипера.

«Многие лояльные граждане… не сомневаются в том, что организация этого званого вечера продиктована не только стремлением оказать любезность нашим русским гостям, но и надеждой на дальнейшее укрепление дружественных отношений и тех симпатий, которые существуют между нашим правительством и народом, с одной стороны, и правительством и подданными императора Александра, с другой», — сообщала в ноябре 1863 года газета The Daily Alta California, комментируя «Русский бал» в честь моряков тихоокеанской эскадры контр-адмирала А. А. Попова, находившейся в порту Сан-Франциско.

«Кронштадтский вестник» цитировал в эти дни корреспонденции английских газет из Нью-Йорка: «Мы идем быстрыми шагами к обрусению. С тех пор как эти русские моряки прибыли в Нью-йоркскую гавань, у нас родилось более 2000 невинных младенцев… Целые сотни между ними ежедневно получают при крещении имена: Бутаков Джонс, Остенсаксен Смит, Русский Джонсон, Иван Миллер… Названия наших торговых предметов также совершенно переменились. Они тоже обрусели, подобно нашим детям. Мы пишем объявления о поступлении в продажу казацких пистолетов, новгородских подвязок… московских рубашек, московских панталон… горчаковской писчей бумаги и петербургских пальто… Даже мостовую улицы Бродвей называют Русскою мостовою».

Заголовки влиятельных американских газет начала осени 1863 года также демонстрируют всеобщее воодушевление: «Симпатии между Россией и США», «Новый союз укрепляется», «Российская империя и американское правительство против западноевропейских держав», «Наши русские друзья: великолепный прием вчера», «Русский союз» и др. Русских моряков приветствовали и описывали в прессе именно как союзников федерального правительства. Когда в декабре часть русского флота зашла в Потомак и встала на рейде неподалеку от Вашингтона, на кораблях побывали сотни людей, включая членов кабинета А. Линкольна, сенаторов и конгрессменов с семьями.

Надо отметить, что американская общественность понимала прагматические причины отправки российским правительством эскадры за океан; об опасности для русского флота оказаться запертым в Балтике и Черном море в условиях международного кризиса писали газеты США. Это понимание не противоречило тому факту, что такой демонстративный шаг к союзу между Россией и США сильно укрепил дипломатические позиции обеих стран; европейские державы не решились ни вмешаться в Гражданскую войну в Америке, ни открыто поддержать Польшу.

Первая экспедиция русского флота в США стала центральным событием периода наибольшего сближения за всю историю двусторонних отношений, пик которого приходится на 1860?е годы. Именно тогда в общественном сознании американцев окончательно закрепился образ России — друга, государства, приходящего на помощь Соединенным Штатам в критические периоды их истории: во времена Войны за независимость (1775–1783), Англо-американской войны 1812–1814 годов и вот теперь Гражданской войны (1861–1865).

МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА

В 1917 году революция в России была использована администрацией президента Вудро Вильсона как аргумент за вступление США в Первую мировую войну. Победившая в России революция, подчеркивал на заседании кабинета 20 марта 1917 года госсекретарь Р. Лансинг, устранила главный довод против подхода к европейской войне как к борьбе «демократии против абсолютизма». Через две недели, 2 апреля 1917 года, Вудро Вильсон вышел к конгрессу США с речью об объявлении войны Германии:

Разве не чувствует каждый американец, что замечательные, радующие сердце события, происходящие в последние несколько недель в России, укрепили наши надежды на будущий мир во всем мире? Для тех, кто знал ее лучше других, Россия всегда была в основе своей страной демократичной во всем, что касалось жизненно важных традиций ее идеологии, во всех родственных взаимоотношениях ее народа, которые отражали его природные инстинкты, его привычное отношение к жизни. Автократия, находившаяся на вершине ее политической структуры, при всем том, что она существовала там с давних пор, обладала ужасающей властью, но ни по своему характеру, ни по целям самодержавие не было русским по происхождению. И сегодня оно свергнуто, и великий, щедрый русский народ во всем своем величии и мощи стал составной частью сил, которые сражаются за свободу в мире, за справедливость и мир. Это достойный партнер в лиге чести.

Наконец, боевой союз в годы Второй мировой войны, с его ключевыми словами «ленд-лиз», «Второй фронт» и «встреча на Эльбе», оказал самое серьезное влияние на укрепление образа СССР как традиционного и надежного союзника США в годы мировых конфликтов. К этому образу будут обращаться американские президенты в моменты сближения двух стран. И именно этот союз вспоминал Джон Кеннеди в своей речи в Американском университете в 1963 году, в которой он обозначил возможность и необходимость сотрудничества после испугавшего весь мир Карибского кризиса.

Образ России-союзника остается важной составляющей американского представления о нашей стране. Он был на первом плане в начале «войны с террором» и Афганской операции американских войск, к нему же неявно апеллировала российская власть, начиная свою операцию в Сирии в 2015 году.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ОБРАЗ СОЮЗНИКА: ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ В АМЕРИКАНСКОМ ВООБРАЖЕНИИ

Однако в годы холодной войны в США был создан и распространился противоположный образ СССР — страны — потенциального противника и одновременно страны, нуждающейся в переделке при помощи американцев. Создание такого представления шло параллельно с корректировкой образа союзника, сформировавшегося в годы Второй мировой войны. Рональд Смелзер и Эдвард Дэвис посвятили специальную книгу американским представлениям о Восточном фронте.

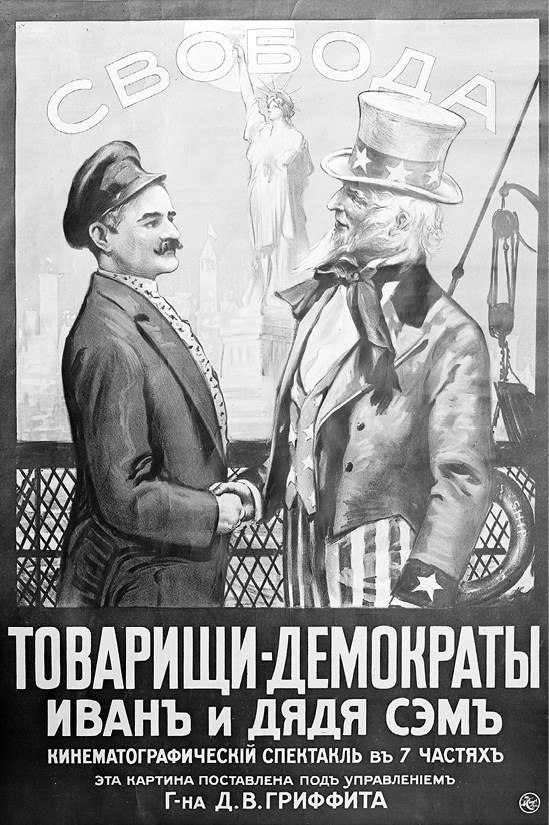

Неизвестный художник. Товарищи-демократы Иван и дядя Сэм. Афиша фильма Дэвида Гриффита. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress, USA)

Уже в первые послевоенные годы англоязычные публикации о Восточном фронте основывались главным образом на германских материалах и отражали германскую интерпретацию событий. Холодная война, начавшаяся сразу после окончания Второй мировой, вызвала у западных союзников большой интерес к Советской армии. За информацией они обратились к источникам, которые были у них под рукой, — к немецким ветеранам Восточного фронта и к материалам, захваченным в немецких архивах. Германские офицеры делились своими представлениями о Восточном фронте как в показаниях, дававшихся ими американским военным, так и в мемуарах. Советские архивы оставались труднодоступными, а советские ветераны оказались по другую сторону железного занавеса. Наконец, знание немецкого языка в англоязычных странах было более распространено, чем знание русского.

В результате англоязычная историография и популярная культура описывала Восточный фронт с помощью немецких терминов и с немецкой точки зрения. Американцы и англичане вскоре уже смотрели на войну на Востоке так, как того хотели германские офицеры. Это выразилось, в частности, в том, что стратегические просчеты были полностью приписаны Гитлеру и его приспешникам, а не армейскому высшему командованию и офицерам. Вина за военные преступления была возложена на нацистскую партию и СС, участие в этих преступлениях солдат и офицеров вермахта принижалось либо просто игнорировалось. Советская армия, напротив, представлялась безликой и опасной силой.

Миф о «чистом вермахте» в американской популярной культуре особенно сильно проявился в деятельности реконструкторов, которые разыгрывают сражения прошедшей войны со всеми участвовавшими в них подразделениями. Реконструкторы настаивают, что они максимально аутентично воссоздают не только униформу, вооружение и местность, но и сами битвы. При этом, однако, большинство из них надеется, что сражения закончатся триумфом немцев — что идет вразрез с историческими фактами, но хорошо служит цели переиграть «Проигранное дело» (reverse the «Lost Cause»). Их подход близок к жанру альтернативной истории, книгам «Что было бы, если бы…?». Эти издания описывают, как могла бы закончиться война на Востоке, если бы только немцы сделали что-то по-другому, если бы Гитлер не вмешивался, если бы генералы смогли осуществить свои планы…

Реконструкторы опираются на доступные мемуары солдат и генералов германской армии, которые дают им много информации о внутреннем устройстве известных подразделений вермахта и Ваффен-СС. Немногие признают, что и вермахт, и особенно Ваффен-СС были частью государственной машины Гитлера, нацистского рейха и служили их целям.

Вот что пишут об этой проблеме Смелзер и Дэвис:

Перевернув календарь на 1990?е, мы увидим, что в умах американцев укрепился совершенно другой (по сравнению с моментом встречи на Эльбе) образ российско-германской войны. Немцы, а не русские представляются жертвами этого ужасного конфликта. Миллионы американцев знают о «насилии Красной армии над Берлином», однако очень немногие могут что-то сказать о Харьковском трибунале над военными преступниками, состоявшемся в 1943 году и судившем германских солдат за зверства против русского населения, и еще меньше знают о разрушениях, нанесенных германскими войсками Беларуси летом 1942 года. Героями русско-германской войны более не являются храбрые русские, отдавшие миллионы своих жизней для победы над Германией.

Напротив, немецкие солдаты вермахта и Ваффен-СС предстают теперь людьми, отдавшими свои жизни в благородной борьбе против Советских армий, собравшихся разрушить Фатерланд. Бессчетные мемуары, биографии и автобиографии, написанные немецкими ветеранами и переведенные на английский, романтическим слогом повествуют о германских усилиях спасти Германию и саму Европу от Красной армии и орд с Востока. Любой армейский офицер знаком с именами Манштейна и Гудериана, как и широкая публика, покупающая книги, симпатизирующие немцам. До недавнего времени немногие книги вообще рассказывали о войне с русской стороны, и очень немногие из них пользовались популярностью.

Как же случилось, что «бесстрашный немецкий солдат», воевавший за «проигранное дело», сменил солдата Красной армии в качестве символа войны на Востоке? Эта тенденция возникла практически сразу после окончания войны. Во второй половине 1940?х перед немецкими офицерами встала сложная задача. Им надо было отделить свое участие в войне от нацистского режима, убедить союзников, что они очень страдали от происходившего в Германии и очень заинтересованы в ее преобразовании.

Этим целям, конечно, способствовали связи между немецкими и американскими военными. Еще более важным было то, что холодная война создала контекст, благоприятный для успеха немцев. Берлинская блокада 1948 года, создание НАТО, начало Корейской войны в 1950 году трансформировали военного союзника в смертельного врага. Холодная война заставила американцев закрыть глаза на военные преступления, совершенные немецкими военными, и стала настоящей удачей для таких генералов, как Хайнц Гудериан, Франц Гальдер и Эрик фон Манштейн, которые выстроились в очередь давать советы американцам, как воевать с Советской армией.

Американцы рекрутировали бывших офицеров вермахта, чтобы они писали мемуары о своих сражениях с русскими. Под началом бывшего начальника Генштаба Гальдера несколько сотен офицеров написали примерно 2500 докладов, каждый длиной в несколько сотен страниц, о своем опыте в боевых действиях против Красной армии. Конечно же, Гальдер и его коллеги использовали эту возможность для продвижения идеи «чистого вермахта» как организации, занимавшейся исключительно боевыми действиями на поле боя и невиновной ни в каких военных преступлениях.

От дипломатов и военных миф о «чистом вермахте» проложил путь в популярную культуру Америки. Недорогие и легкодоступные книги в мягких обложках, такие как «Гитлер идет на Восток» Пауля Кареля, нашли своего читателя, увлеченного романтизированными историями о «чистом вермахте». Они рассказывали о профессионализме, в котором нет места идеологии или политике, долге перед родиной, о солдатах, приверженных семейным ценностям и христианству и готовых на самопожертвование, что вызывало сочувствие американских читателей.

К 1980–1990?м появились версии войны на Востоке, написанные младшим командным составом и рядовыми вермахта. Они немногим отличались по духу от мемуаров фельдмаршалов и генерал-полковников 1950?х годов. Немецкий солдат воевал за Отечество и защищал свою семью и общество от коммунистических сил с Востока. Немецкие солдаты страдали как от нацистского режима, безразличного к их целям, так и от коммунистического, намеренного уничтожить не только Германию, но и саму западную цивилизацию. Миллионы немецких солдат добровольно отдали свои жизни для защиты своих любимых. Немецкие солдаты храбро сражались в России, но помогали русским солдатам и мирному населению в отличие от солдат Красной армии. Немецкие офицеры и призывники выражали презрение своим нацистским правителям, чьи расистские и политические цели были военным неизвестны. Подобные тексты продолжают появляться и в XXI веке.

СТРАНА, ОПЕРЕДИВШАЯ АМЕРИКУ: ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Иногда случалось и так, что Россия становилась привлекательным примером для американских реформаторов. Например, после отмены крепостного права в России в феврале 1861 года, когда аболиционисты и сам президент Линкольн использовали эту новость как аргумент в поддержку собственного решения об отмене рабства. Или после большевистской революции 1917 года, хотя в этот раз привлекательным американцам казался не политический, а социальный и культурный эксперимент.

Известно, что в 1920?е США были образцом для большевиков, стремившихся достичь в Советском Союзе эффективности американской экономики. Они выдвигали лозунги «фордизации» и «американизации» производства и опирались на американский опыт в индустриализации страны.

Менее известно об обратном влиянии советского опыта на США. Немногие авторы упоминают, что ближайший советник президента Ф. Д. Рузвельта Гарри Гопкинс, учитель Рузвельта, философ и реформатор образования Джон Дьюи и влиятельный советник президента по вопросам трудовых отношений Сидни Хилман были среди многих американцев, путешествовавших в СССР в 1920?е и начале 1930?х годов. Их вдохновлял социальный эксперимент, происходивший в России, и они думали, как использовать результаты этого эксперимента для решения американских проблем.

Большинство американских авторов, исследовавших эти поездки, считали своим долгом перечислить все, что упустили американские путешественники, описывая СССР, и о чем вольно или невольно умолчали: процесс превращения советского государства в персоналистскую диктатуру, крестьянское сопротивление коллективизации, внеэкономическое принуждение и появление ГУЛАГа. Американские путешественники за чистую монету принимали заявления советского правительства о решении межэтнических проблем и многое другое. Однако эта критика в их адрес — насколько бы верной она ни была — упускает из виду важное обстоятельство: американцы, о которых мы говорим, приезжали в СССР не для изучения нашей страны; она интересовала их как источник идей для преобразования собственной.

Среди этих людей была и Холли Флэнаган (Hallie Flanagan), режиссер, драматург и профессор Вассар-колледжа, возглавившая один из важнейших проектов «нового курса» — Федеральный театральный проект. Это крупнейшее начинание Ф. Д. Рузвельта в области искусства было во многом основано на впечатлениях от советской культурной политики, вынесенных Холли Флэнаган из ее поездок в СССР в 1926 и 1930 годах. Об этих поездках и их влиянии на культурную политику «нового курса» написала американская исследовательница Линн Мэлли.

С точки зрения Флэнаган (и многих других американских деятелей культуры), СССР во второй половине 1920?х был «раем для искусства»: советское правительство предоставляло деятелям искусства поддержку, возможность обучения и место для творчества, а также беспрецедентные возможности для контакта со зрителями и слушателями — потребителями культурной продукции. Именно эти практики Флэнаган спустя несколько лет положила в основу Федерального театрального проекта.

Холли Фергюсон (по первому мужу Флэнаган) не планировала карьеру, связанную с театром. Вполне вероятно, что она вообще не планировала самостоятельную карьеру. Однако в 1918 году неожиданно умер ее муж, а следом один из двух сыновей, и Холли в 28 лет вынуждена была начать самостоятельно зарабатывать на жизнь. Сначала она преподавала английский язык в школе в родном городке Гриннел, штат Айова, затем перебралась в свою альма-матер, Гриннел-колледж, и начала писать пьесы и ставить спектакли. Именно на этом этапе она заинтересовала знаменитого гарвардского профессора театра Джорджа П. Бейкера, и в 1923 году Холли отправилась в Рэдклифф-колледж, чтобы получить там магистерский диплом и принять участие в театральном семинаре Бейкера. Именно Бейкер зажег в ней интерес к советскому театру. Получив степень магистра, Холли подала заявку на грант Гуггенхейма для изучения современного европейского театрального искусства. Бейкер настоял, чтобы она включила в свою поездку Советскую Россию.

Холли к этому времени читала отзывы об инновационном советском театре, а также видела гастроли Московского художественного театра; СССР привлекал ее не политическими или социальными экспериментами, а поддержкой современного искусства.

В 1926 году Холли Флэнаган прибыла в Россию, где постаралась встретиться с артистами, критиками и со всеми режиссерами, кто согласился с ней разговаривать, а также посетила драматические театры, балет, цирк и образовательные учреждения.

Флэнаган была впечатлена поддержкой большевиками театральной жизни: «Жилье здесь чрезвычайно уплотнено, жилищная проблема не решена, и тем не менее удивительно большое пространство выделено для театров, музеев, библиотек, научных лабораторий… Каждый дюйм в Москве используется, но в основном для общественного блага, а не для частного использования». Флэнаган увидела, что театр повсеместно становится образовательным инструментом: дети разыгрывают сценки о социальном обеспечении, заключенные в тюрьмах ставят спектакли под руководством других заключенных, в рабочих клубах открываются любительские театры, крестьяне делают постановки об Октябрьской революции. Театр в СССР не был местом, куда не пускали непрофессионалов. Флэнаган даже утверждала, что многие любительские постановки превосходили увиденное ею на профессиональной сцене.

Вторым ярким впечатлением американки была аудитория советских театров. Многие зрители никогда не увидели бы спектаклей, живи они в другой стране. «Особенно интересна театральная публика — полная демократия. Никакой демонстрации, никаких украшений. Очень умные лица. Люди приходят посмотреть спектакль, а не друг на друга». После представления в Театре революции она записала: «Это грубо и неразвито, но юно и живо. Рабочие [в аудитории] со своими девочками-пионерками, жующими яблоки и едящими бутерброды, получают огромное удовольствие. Кажется, что в любой момент любой из них может прыгнуть на сцену и исполнить роль. Это их театр, потому что это их суд, их завод, их проблемы».

«Не то, чтобы тут не было плохого, переходного, хаотичного, — писала Флэнаган профессору Бейкеру, — но здесь так много живого, юного, восхищающего. Есть чувство начала — возникают новые театральные силы». Именно эти впечатления подтолкнули ее к повторению известной с XIX века (хотя, возможно, незнакомой ей) мысли: «Судьбы мира определят Россия и Америка!»

Не разбираясь в политических событиях, происходящих в Советском Союзе, Холли была потрясена зрелищем празднования годовщины Октябрьской революции на Красной площади. Она писала в отчете представителям Гуггенхейма: «Толпы рабочих и интеллигенции за одну ночь создали новые небеса и новую землю».

По возвращении в США Флэнаган начала работу в экспериментальном театре Вассар-колледжа, который она быстро преобразовала в одну из самых знаменитых сцен страны. Ее вдохновляло использование советским театром современных событий: «Русская драма — не литературная, не эстетическая и даже не живописная: это драма, в которой актеры участвуют в своей собственной одежде. Это драма реальности, а не притворства. Сцена лишена ярких задников и цвета. Она представляет саму жизнь».

Флэнаган снова отправилась в Советский Союз в 1930 году. Ситуация в обеих странах сильно изменилась: в США началась Великая депрессия, а в СССР — индустриализация, создавшая множество рабочих мест.

Холли привезла в Советскую Россию восемь недавних выпускниц Вассара. Она была переполнена энтузиазмом по поводу «страны рабочих», но плохо разбиралась в перипетиях современной политики. Так, она продолжала с восторгом цитировать Троцкого, который к тому времени был уже отправлен в ссылку.

Если во время первой поездки Флэнаган в первую очередь обращала внимание на техническую составляющую театральных инноваций, то теперь узнавала больше об их содержательной стороне. Оказалось, что все вокруг, включая театры, было нацелено на выполнение пятилетнего плана. Она отмечала, что театральные билеты распределялись через профсоюзы, поэтому рабочие могли посещать представления за меньшую плату. Ее поразило использование анкет, распространявшихся между зрителями, которые помогали режиссерам оценить, что аудитория увидела и поняла в представлении, что ей понравилось, а чем она осталась недовольна.

Некоторые иностранцы жаловались, что Советский Союз принес искусство в жертву пятилетнему плану, но Флэнаган была вдохновлена новыми подходами. Крестьяне приходили на спектакли за объяснением, что это за новые «научные и промышленные силы, которые неожиданно завоевали их фермы». Длинные спектакли объясняли зрителям суть нефтяной промышленности. «Они продолжались по четыре часа и использовали все известные сценические приемы, а также дополнялись выставкой в лобби, — все, чтобы добиться этой цели» (просветить публику). После просмотра в Ленинграде спектакля о появлении трактора в колхозе Флэнаган записала в дневнике: «Представьте себе артистов в Америке, страстно заинтересованных в тракторах! Представьте пьесу о помощи фермам! Аудитория слушала».

Вернувшись в США, Флэнаган начала прикладывать еще больше усилий, чтобы наполнить сцену Вассара (и в целом американский театр) общественной значимостью, так ее вдохновил советский театр. Летом 1931 года она посетила конвент пролетарского искусства в Нью-Йорке, организованный под эгидой Компартии США. Представление, которое она там увидела, оставило у Холли впечатление «скорее детской комбинации техники американского водевиля и советского агитпропа», но она тем не менее поддержала его цели: «Эти рабочие театры, в отличие от любой другой существующей сегодня в Америке формы искусства, намерены изменить жизнь этой страны».

Чтобы сделать репертуар театра Вассара более важным для общества, Флэнаган и ее бывшая студентка Маргарет Клиффорд написали экспериментальную пьесу «Слышите ли вы их голоса?» (Can Your Hear Their Voices?). В ее основу лег рассказ молодого коммуниста Уиттекера Чемберса про ужасную засуху на юге с нескольких разных точек зрения. В постановке предполагалось использование слайдов с текстами и статистикой засухи. Пьеса стала очень популярной в левых кругах, ее поставили рабочие театры по всей стране и кое-где за границей, а издававшийся Коминтерном журнал International Theatre опубликовал на нее рецензию. (Автор оригинального рассказа Чемберс совершит позднее резкий политический кульбит и вскоре после войны станет главным свидетелем на развернувшихся слушаниях по антиамериканской деятельности Компартии; но это отдельная история.)

К этому времени Флэнаган начала привлекать внимание критиков из правой части политического спектра США. Сам Уильям Рэндолф Херст в редакционной статье в New-York American назвал студенток Вассара, протестовавших против одного из законопроектов, «испорченными детьми» и указал на Флэнаган как на «авторизованного распространителя коммунистической пропаганды».

В середине 1930?х у Холли Флэнаган были еще две возможности поехать в Советский Союз, однако она отказалась от обеих, познакомившись с театральными программами, предложенными «Интуристом». «Между 1927?м и 30?м изменилось все лицо театра, а между 30?м и 34?м, похоже, не изменилось ничего», — писала она студентам. Советский театр утратил свой экспериментальный характер и больше не был интересен Холли.

Вместо этого Флэнаган направила свои силы на создание национальной поддержки для театров, оказавшихся жертвами Великой депрессии. В течение некоторого времени она участвовала в попытках собрать фонды для создания «национальной сцены», на которой могли бы выступать лучшие артисты и которая давала бы им источник существования в условиях кризиса. В какой-то момент ее соратник по этим усилиям Элмер Райс обратился за помощью к федеральному правительству и обнаружил, что Гарри Гопкинс, возглавлявший Work Progress Administration (агентство «нового курса», призванное помогать безработным, создавая для них занятость), готов включить артистов в свои программы. План, предложенный Райсом, однако, не удовлетворил Гопкинса, и в этот момент к обсуждению подключилась Флэнаган, бывшая сокурсница Гопкинса по Гриннел-колледжу.

Флэнаган оказалась хорошей кандидатурой на руководство правительственной программой помощи театрам: она была преподавателем, за ней не стоял профессиональный театр (которому она могла бы отдавать предпочтение при распределении программ помощи). Летом 1935 года Холли согласилась возглавить Федеральный театральный проект (ФТП). На протяжении следующих четырех лет она пыталась решить проблему глобально: не просто вернуть безработных актеров на сцену, но и создать в Америке новую театральную аудиторию.

У Федерального театрального проекта не было единого плана. Общая задача состояла в том, чтобы вернуть безработных артистов на сцену, не подорвав при этом работу существующих «коммерческих» театров. Именно поэтому программа делала упор на детские театры и формы, потерявшие привлекательность для коммерческих театров, такие как водевиль. Кроме того, Флэнаган настояла на том, чтобы программа развивала театры вдали от привычных «театральных узлов» — Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса.

Широта охвата проекта казалась беспрецедентной, если не вспоминать о Советском Союзе. Создавались и поддерживались классический театр, театр на иностранных языках, экспериментальный театр, политический театр, детский театр.

Проект спонсировал радиопостановки и отправлял труппы выступать перед работниками Корпуса гражданских инженеров в удаленные от городов места. Он поддерживал танцы, конкурсы красоты и кукольные театры. Проект помогал афроамериканским театрам.

«Во время своего зенита ФТП был вторым по размеру и по активности национально спонсируемым театром в мире, и только Советский Союз превосходил его», — заметил один из активистов проекта.

Легче всего влияние СССР можно было проследить в деятельности отдела «живых газет». Во время своих поездок в Россию Флэнаган видела постановки «Синей блузы», представлявшей в виде ревю комментарии к международным, национальным и местным новостям. Флэнаган высоко оценила юмор и изобретательность «живых газет». Поэтому одним из первых ее решений на посту руководителя агентства было создание в Нью-Йорке подразделения ФТП, названного по русскому образцу.

«Живые газеты» не являлись конкурентами существующим театрам, зато могли задействовать большое количество безработных актеров. Кроме того, «живые газеты» не приглашали «звезд» (которые, скорее всего, и не теряли работу). Однако для Флэнаган этого было недостаточно. Она видела в «живых газетах» способ актуализации театра. «Наш Федеральный театр, рожденный от экономической необходимости, построенный людьми и для людей, столкнувшихся с ужасными лишениями, не может наполнять себя легкими, веселыми или неважными пьесами», — писала Флэнаган о «живой газете» «Треть нации», посвященной жилищному кризису в США.

В Сиэтле постановщики «живой газеты» поучаствовали в дебатах о борьбе с венерическими заболеваниями, поставив «живую газету» под названием «Спирохета». Другая «живая газета» была посвящена спорам вокруг проблемы соотношения частных и общественных поставщиков электричества.

Поддержка афроамериканских театров со стороны ФТП напоминала советские усилия по поддержке прежде угнетенных наций. «Негритянские труппы» (Negro Units) были созданы по всей стране, от Сиэтла до Атланты и Хартфорда; они показывали как пьесы афроамериканских авторов, так и адаптированную классику.

Флэнаган дорого заплатила за свой интерес к Советскому Союзу. Когда в 1938 году техасский конгрессмен Мартин Дайс возглавил Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, он немедленно обратился к исследованию «коммунистической деятельности» в Федеральном театральном проекте. Комитет атаковал репертуар ФТП за «радикальные пьесы», особенно за «живые газеты». Предвосхищая сюжеты, которые станут обычными в эпоху маккартизма, конгрессмен Дайс выбрал Холли Флэнаган в качестве главного обвиняемого и сделал предметом расследования ее политические взгляды и деятельность.

Комитет Дайса заслушивал показания о политических связях Флэнаган. Наиболее словоохотливым свидетелем стала клерк ФТП Хейзел Хаффман. В своем выступлении она в подробностях рассказала про путешествия Флэнаган в СССР, напомнила про ее многочисленные публикации о советском театре, отметила ее интерес к движению рабочих театров в США, связанному с коммунистами, и не забыла упомянуть ее левацкую пьесу «Слышите ли вы их голоса?». В заключение Хаффман заявила: «Я не могу доказать, что миссис Флэнаган является членом Коммунистической партии, поскольку не видела партбилета с ее именем; но я утверждаю, что миссис Флэнаган принимает активное участие в коммунистической деятельности и что ее симпатии к коммунизму и коммунистические методы работы используются в Федеральном театральном проекте в настоящее время в ущерб рабочим и в нарушение законов, принятых конгрессом».

Некоторые из свидетельств Хаффман были особенно показательны. Так, она настаивала, что Флэнаган лично ставила «Слышите ли вы их голоса?» в Москве и что радиостанция, упоминавшаяся в пьесе — WGPU, названа в честь советского ГПУ… Пресса, боровшаяся с «новым курсом», запестрела заголовками «Холли — коммунист», «Флэнаган — красная из „нового курса“». Сама Флэнаган жаловалась своему второму мужу (профессору Вассар-колледжа): «Лос-анджелесские газеты подобрали мусор Дайса и требуют моей немедленной отставки. Большое общество женщин ЛА направило 100 телеграмм президенту Рузвельту, требуя „немедленного увольнения коммунистки ХФ, разрушающей жизнь и мораль невинных людей“».

Давая показания комиссии, Флэнаган отвергла все обвинения Хаффман в связях с СССР, коммунистами и в проведении программ «советского стиля». В ответ на вопросы о ее поездках в Россию и публикациях о советском театре Флэнаган представила свой интерес как чисто профессиональный: «В России больше театров, чем в любой другой стране… Русские, если мы дальше будем развивать эту тему, очень талантливый народ. Их темперамент очень подходит для сцены. У них была очень долгая и захватывающая история театрального развития. И я считаю разнообразную продукцию России чрезвычайно интересной». Когда один из конгрессменов потребовал уточнить, считает ли она русский театр более захватывающим, чем театр других стран, Флэнаган ответила: «Да, я так считаю. И я думаю, что того же мнения придерживается любой театральный критик, которого вы захотите усадить в это кресло».

После закрытия Федерального театрального проекта в 1939 году Флэнаган занялась-таки самоцензурой и постаралась удалить признаки советского влияния из его архивов. В своей подробной автобиографии о годах во главе ФТП «Арена» она лишь мельком упоминает Советский Союз. Хотя она продолжала признавать родство «живых газет» федерального театрального проекта с советской версией, Флэнаган теперь утверждала, что «ее» вариант был американским, как Уолт Дисней.

Однако Холли Флэнаган не вошла в большую группу бывших «левых» американцев, ставших консерваторами. Во время Второй мировой войны она стала деканом в колледже Смита; это был период сотрудничества СССР и США, и Флэнаган с энтузиазмом поддерживала Советский Союз в своих выступлениях перед студентами и выпускниками. Успехи СССР в войне, заявляла Флэнаган, были частично определены и его поддержкой искусства. Так, в конце 1943 года она говорила: «Мы не можем сказать, насколько героические успехи наших русских союзников обязаны их постоянной поддержкой деятелей искусства. Но мы знаем, что во время блокады Ленинграда под падающими бомбами писались симфонии… Мы знаем, что, когда победа под Сталинградом была главной, но еще не достигнутой целью, была поставлена и другая цель. Высшее руководство Советов собрало встречу деятелей образования и театра, чтобы составить пятилетний план для театра, балета, оперы, классических и современных пьес для всей России». Флэнаган в очередной раз восхищалась советским планированием театральной жизни.

Были и другие завоевания революции, которые привлекали внимание американцев. Одним из них было равенство женщин.

После окончания войны в Европе, но еще до окончания Второй мировой на Тихом океане командование американской армии разработало подробную инструкцию для офицеров вооруженных сил США, контактировавших с советскими союзниками. Отдельное внимание в инструкции было уделено отношениям с женщинами. В довольно категоричной форме американским военнослужащим предписывалось руководствоваться строгими принципами при общении с советскими женщинами, учитывая нормы советской морали. В числе предписаний можно отметить следующее:

«Советская мораль довольно строгая, а официально утвержденные нормы поведения довольно пуританские… Советские граждане гордятся своей моралью и положением женщины при советском режиме. Они чувствуют, что только в Советском Союзе женщина завоевала истинное равенство и только в Советском Союзе она заняла почетное место в семье. Поэтому при встречах с советскими женщинами необходимо оказывать им уважение и любезность… Такие общепринятые любезности, как подержать ее пальто, предложить стул и т. д., не только приемлемы, но они будут с благодарностью оценены.

Вы можете встретить женщин, вероятно, в небольшом количестве, овеянных еще ранним революционном духом равенства. Они могут отказаться от этих небольших любезностей, обычно оказываемых их полу. К их желаниям следует безусловно отнестись с уважением» (цитирую этот замечательный документ по книге И. В. Быстровой «Поцелуй через океан»).

Последний пункт особенно интересен; полвека спустя русских мужчин будут инструктировать, что не стоит говорить американкам комплименты и «оказывать любезности» — результат борьбы феминисток за изменение положения женщин в обществе. Однако в середине 1940?х расклад был прямо противоположным. Да и в 1975 году на съемках советско-американского кинофильма «Синяя птица» американские техники прониклись уважением к советским женщинам, работавшим со студийным освещением, — в США в то время это считалось чисто мужской работой.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК