Глава 6. Зеркала

На протяжении долгого времени российское и американское общества видели друг в друге своего рода «зеркало». Это особенно сильно проявлялось накануне Гражданской войны в США, когда обе страны были вынуждены решать одинаковые проблемы — рабство и крепостное право, территориальная экспансия, исключенность из Европы. Обсуждая и анализируя происходящее за океаном, и русские, и американцы думали в первую очередь о себе. Подобное «отзеркаливание» собственных проблем было характерно и для дальнейшего периода.

РАБСТВО И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

У этого сюжета два главных героя.

Дмитрий Иванович Каченовский родился в 1827 году, в 1849?м защитил в Харьковском университете магистерскую диссертацию, в 1855?м в Московском — докторскую и занял кафедру международного и государственного права в Харькове. Областью его научных интересов было международное право в его историческом развитии. В 1856 году харьковский профессор опубликовал в «Русском вестнике» обширную статью, посвященную американскому государственному деятелю Дэниелу Уэбстеру, выказав глубокие познания в области американской истории и политики. Д. И. Каченовский придерживался либеральных взглядов (в Москве он сблизился с членами либерального кружка Т. Н. Грановского), что в России конца 1850?х годов означало прежде всего резко критическое отношение к крепостному праву.

Эндрю Диксон Уайт был на пять лет моложе Каченовского (родился в 1832 году), окончил Йель в 1853?м и по приглашению бывшего губернатора Коннектикута Томаса Сеймура, назначенного посланником в Россию, отправился в Европу в качестве атташе американской миссии в Санкт-Петербурге (по дороге Уайт задержался почти на год в Париже). По возвращении в США в 1857 году Уайт начал преподавать историю в университете Мичигана, а позже стал одним из известнейших реформаторов высшего образования в своей стране. По своим взглядам в 1850?е Уайт был близок к аболиционистам и критиковал рабство негров во многих аудиториях.

Неизвестно, встречались ли Уайт и Каченовский, но к 1857 году они пришли к использованию схожей системы аргументации в своей критике «особых институтов» обеих стран.

По воспоминаниям одного из студентов Харьковского университета, знаменитого в будущем социолога М. М. Ковалевского, профессор Д. И. Каченовский в конце 1850?х годов «по целым месяцам излагал историю отмены торга неграми, а сотни слушателей в его прозрачных намеках справедливо видели атаку против крепостного права».

Другой студент Харьковского университета (будущий градоначальник Одессы) П. А. Зеленой так вспоминал об одной из таких публичных лекций (состоявшейся 10 ноября 1857 года): «Лекция проф. Каченовского, о которой в печати нельзя было ничего сказать, сказанная с величайшим одушевлением, собравшая столько слушателей, что они не могли поместиться в зале и прилегающем коридоре, произвела потрясающее впечатление на всех слушателей, и прежде всего, конечно, на молодежь. Когда Каченовский стал описывать страдания негров, на многих лицах появились слезы, а кое-где в аудитории послышались и всхлипывания. ‹…› Нет нужды объяснять, что всякий слушатель ясно понимал и чувствовал, что, рассказывая о страданиях рабов, Каченовский разумеет белых, а не одних черных». Мемуарист привел стихотворение, разошедшееся в списках на другой день после лекции:

Я помню час: о неграх он читал.

Он предрассудки потрясал

Неотразимым убежденьем,

И все внимали с напряженьем

Его карающим словам…

И стало стыдно, страшно нам!

Наш зараженный рабством, смрадный,

Гнетущий воздух гнусен стал,

А выход из него отрадно

Звездой надежды засиял!

Каченовский на следующий же день «призывался к начальству», но, подчеркивает автор мемуаров, «уволен не был», а спустя некоторое время стал получать признательные письма от студентов других российских университетов и даже от крестьян, некоторые из них приходили к профессору, «чтобы лично выразить благодарность и расспросить, если можно, кой о чем».

В американской прессе не было цензуры, и, казалось бы, американцам не нужен был «эзопов язык» и иностранные аллюзии для того, чтобы обсуждать внутренние проблемы. Однако в Соединенных Штатах в тот же самый период происходили до удивления похожие события. Выпускник Йеля Эндрю Диксон Уайт по возвращении из России в Соединенные Штаты был приглашен прочесть лекцию в своей альма-матер. Это было, по воспоминаниям Уайта, время расцвета публичных лекций. В качестве материала для выступления Уайт выбрал свой российский опыт, озаглавив лекцию «Цивилизация в России». Точную дату лекции установить не удалось, но она была прочитана в начале осени 1857 года (то есть за месяц-полтора до описанного мемуаристом выступления Д. И. Каченовского).

В автобиографии Уайт так вспоминал об этом событии: «В этой лекции я не упоминал об американском рабстве, но… набросал широкими мазками последствия крепостной системы — последствия не только для крепостных, но и для их владельцев, и для общего состояния империи. Я описал ее достаточно черным цветом, как она того заслуживала, и, хотя ни слова не было сказано об американских делах, каждый думающий человек должен был почувствовать, что это было сильнейшим обвинением против нашей собственной системы рабства, какое было в моих силах сделать».

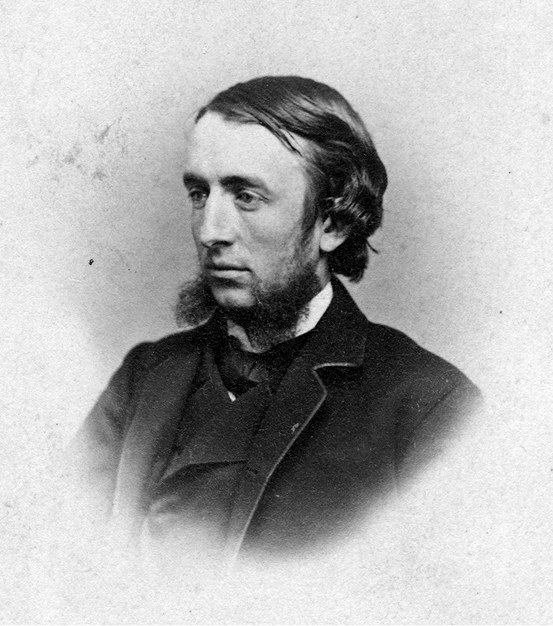

Эндрю Диксон Уайт. Фотография Churchill & Denison, 1868 г. Библиотека Корнеллского университета (Cornell University Library)

Таким образом, Уайт прибег к тому же самому приему, который был распространен в современной ему России и получил там название «эзопов язык». Критика рабства негров в Америке была закамуфлирована критическим разбором ужасов крепостного права в России.

Это зеркальное отражение ситуации в столь различных странах заставляет задуматься над целым рядом проблем.

Во-первых, очевиден тот факт, что в первой половине XIX века, вплоть до отмены «особых установлений» — рабства в США и крепостного права в России, — их наличие роднило эти страны. Существование социального института принудительного труда и личной несвободы парадоксальным образом сближало как консервативные круги США и России, так и критиков этих институтов. В то время как защитники рабства апеллировали к чужому опыту для оправдания своей позиции, радикалы видели в другой стране своего рода отражение собственных социальных язв.

Во-вторых, либеральная профессура и в России, и в США стремилась играть важную роль в идейной подготовке отмены рабства и крепостного права, видя свой долг в пропаганде антирабовладельческих взглядов. Университетская кафедра стала одной из трибун, с которых антирабовладельческая проповедь звучала наиболее убедительно и достигала ушей благодарной молодежной аудитории.

Наконец, нельзя не отметить разницу в условиях этой пропаганды. Если в Российской империи прибегать к «эзопову языку» заставляла жесткая цензура и, например, Д. И. Каченовский оказывался даже под арестом за свои высказывания, то Э. Д. Уайту не грозило ничего подобного. Закрепленная в Первой поправке к конституции и укорененная в американских обычаях свобода слова позволяла ему открыто говорить на любую тему. Сам Уайт, близкий к аболиционистам, не раз прямо выступал с критикой рабства негров. Почему же в своем выступлении он ни разу не провел прямой параллели между Россией и порядками, существовавшими на американском Юге?

После лекции некоторые аболиционисты поспешили даже обвинить оратора в отказе от борьбы за отмену рабства в США. Объясняя свой подход, Уайт позже написал: «Было бы гораздо проще прямо атаковать рабство и таким образом немедленно закрыть умы и сердца подавляющего большинства аудитории. Но я понимал тогда, как и всегда в последующем, что первой и важнейшей задачей является побудить людей к размышлениям и дать им открыть или подумать, что они открыли истину самостоятельно».

В годы, непосредственно предшествовавшие Гражданской войне, американское общество, скатывавшееся к неотвратимому конфликту, еще стремилось сохранить единство, развивая то, что можно назвать «механизмами консенсуса» — как в политике, так и в общественном сознании. Анализ этого сюжета российско-американских отношений предвоенного периода помогает глубже понять различие двух обществ в области выработки консенсусного подхода к острым проблемам общественной жизни.

Нам представляется, что эта ситуация очень ярко иллюстрирует некоторые закономерности существования свободы слова в Соединенных Штатах середины XIX века (а вероятно, и в наши дни). Люди и группы людей могут открыто обсуждать любые вопросы и пропагандировать свои взгляды в публичных выступлениях и в прессе. Однако позиции, которые большинство американцев считает радикальными, опасными для стабильности общества, не будут восприняты слушателями. Уайт знал, что прямая критика рабства в Соединенных Штатах 1850?х годов прозвучит как радикальная пропаганда и «умы и сердца подавляющего большинства аудитории» немедленно закроются. Его просто не услышат. «Эзопов язык» в этих условиях был нужен для того, чтобы обойти не внешнюю государственную цензуру, а самоцензуру американцев, чтобы разрушить тот самый механизм общественного консенсуса, который поддерживал стабильность в обществе путем исключения рабства из круга обсуждаемых проблем. Эта самоцензура играла роль своего рода «защитного механизма», сохранявшего стабильность в обществе и оставлявшего радикальные идеи на обочине политической и общественной жизни.

В отличие от Соединенных Штатов в России именно внешняя, государственная цензура была призвана сохранять стабильность в обществе и предохранять его от распространения радикальных идей. В результате отмена цензуры в разные периоды отечественной истории немедленно приводила к радикализации общественных дебатов в условиях отсутствия самоцензуры или других стабилизирующих механизмов. Отсюда же следует встававшая перед каждым российским руководством, стремившимся восстановить стабильность в стране, необходимость введения какой-то формы цензуры или контроля над содержанием общественных дебатов.

Лекция Уайта привлекла внимание, и он повторил ее в нескольких колледжах и университетах, а также в городах западной части штата Нью-Йорк, Мичигана и Огайо. После отмены крепостного права в России отредактированный и дополненный вариант этой речи был опубликован в Atlantic Monthly.

Дальнейшая жизнь и карьера Уайта сложились удачнее, чем у его русского единомышленника. Д. И. Каченовский всю жизнь посвятил Харьковскому университету, был любимцем студентов, опубликовал несколько книг в Европе и стал одним из основателей Лондонского института международного права, однако в 1872 году в возрасте 45 лет умер от чахотки. Главным его научным трудом на американскую тематику стал очерк о Дэниеле Уэбстере, опубликованный в «Русском вестнике» в 1856 году, а потом в виде книги на французском языке в Бельгии.

После нескольких лет преподавания в университете Мичигана Эндрю Уайт стал одним из основателей и первым президентом Корнельского университета, на этом посту многое сделал для реформы высшего образования в США. Затем был избран первым президентом Американской исторической ассоциации, приглашен на дипломатическую работу в качестве посланника США в России и, позднее, в Германии. Уайт умер в 1918 году, не дожив трех дней до своего 86-летия.

Что же касается отношения Уайта к России, то оно также пережило драматическую трансформацию. С энтузиазмом поддержав реформы Александра II, Уайт тяжело воспринял известие об убийстве царя народовольцами. Его отношение к России и вера в ее прекрасное будущее сменились пессимизмом и негативными оценками. В целом эта перемена отношения совпала с эволюцией взглядов целого поколения американцев. В основе этой эволюции лежат объективные процессы взаимного отчуждения стран и обществ.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ВО ВЗАИМНЫХ ОБРАЗАХ

Холодная война должна была бы быть временем, когда две страны вглядывались друг в друга особенно пристально. Однако стоит посмотреть на то, как именно формировались в этот период взаимные образы, чтобы понять, что правительства и интеллектуалы обеих стран приложили немало усилий, чтобы демонизировать образ другой страны. Политика требовала представить недавнего союзника в качестве угрозы, и для этого пришлось задействовать большие пропагандистские ресурсы.

В СССР все было организовано по советскому бюрократическому сценарию, который был восстановлен по архивным документам российской исследовательницей Н. И. Николаевой.

Уже в 1946 году появились первые признаки переоценки отношений с Америкой. В советской пропаганде возникло понятие «реакционные круги США», которые и обвинялись в антисоветской политике. Осенью 1946 года появляются первые антиамериканские карикатуры, увеличивается число антиамериканских публикаций.

В 1947–1948 годах в связи с отказом СССР от участия в «плане Маршалла» резко изменился тон советской прессы. В журнале «Крокодил» с сентября 1947 года стали чаще печататься карикатуры, статьи, фельетоны про Америку — о торговле женщинами и детьми, о свободе печати и клевете, а также стихи и анекдоты об американском образе жизни. Одно из стихотворений называлось «Спаситель Европы»:

Европе Маршалл так помог,

Что с этой «помощи» в итоге

Теперь Европа, видит бог,

Вот-вот совсем протянет ноги.

20 сентября 1947 года в «Литературной газете» публикуется «Открытое письмо» советских писателей В. Катаева, Н. Погодина, К. Симонова, А. Твардовского, А. Фадеева, М. Шолохова и других к мастерам американской культуры: «Разве не родственны фашизму призывы к новой войне, доносящиеся к нам из вашей страны… Разве не слышим мы изо дня в день от миллионов деятелей вашей страны, что повсюду в мире должны быть введены американские порядки… И те, кто сейчас кричат о новой войне и кто реально подготавливают ее — чем они отличаются от фашистов?»

С этого момента сравнение США с фашистской Германией на несколько лет станет главной темой советской пропаганды. В том же номере «Литературной газеты» был напечатан памфлет Б. Горбатова «Гарри Трумэн», в котором президент Соединенных Штатов предстал посредственностью, банкротом, бывшим членом ку-клукс-клана, «человеком в коротких штанишках», которого используют в своих черных целях «заправилы с Уолл-стрита». Трумэн оказался «поджигателем новой войны», которую он называет «походом против мирового коммунизма». Даже жена Бориса Горбатова актриса Т. Окуневская назвала эту статью «гнусной, подметной, наемной».

Начиная с 1948 и особенно 1949 года советская пресса нападает не только на внешнюю политику США, но и на все стороны американской действительности, сообщая читателям о росте преступности, разорении фермеров, антинародных законах и распространении «растленной культуры». Культура США была особенно популярной мишенью для критики, использовавшей в заголовках эпитеты вроде «Культура жевательной резинки», «Искусство сумасшедшего дома», «Искусство людоедов». В типичной статье того времени говорилось: «Современная буржуазная культура находится в состоянии деградации и служит небольшой кучке миллионеров. Американская литература давно не создает ничего значительного… мелкотравчатые писаки опустошены идейно. Продажные литераторы восхваляют захватнические замыслы империалистов, проповедуют новую войну, поют хвалу атомной бомбе, превозносят расизм, звериные инстинкты, пишут уголовные романы, изображающие воров и садистов». В другой статье утверждалось, что «американская „культура“ уже давно стала синонимом маразма и упадка, превратившись в пародию, в карикатуру на саму себя». Американское кино советские обозреватели называли «орудием фашизации страны», «кино дикарей для дикарей», «идеологической отравой».

Большую роль в создании и распространении антиамериканской пропаганды сыграл Константин Симонов в роли заместителя генерального секретаря Союза советских писателей. По поручению ЦК ВКП(б) он составил весной 1949 года «План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время», в соответствии с которым советские газеты, радио, издательства, кинематография, а также Союз писателей, Институт философии АН СССР и ряд других ведомств и организаций должны были приложить немедленные усилия по «разоблачению агрессивных планов мирового господства американского империализма, развенчанию культуры, быта и нравов современной Америки». В течение двух месяцев необходимо было выпустить большим тиражом разоблачающие Соединенные Штаты книги и брошюры, а также сатирические плакаты антиамериканской направленности. Ведущие советские драматурги обязывались этим документом в срок три-четыре месяца создать новые пьесы на антиамериканские темы. (Тридцать шесть вариантов таких тем прилагались; список включал: «США — главный оплот международной реакции», «Монополисты вскармливают фашизм на американской почве», «Проповедь американизма и звериной психологии в США», «Упадок современного театра в США» и пр.)

В Соединенных Штатах с небольшим запозданием по сравнению с советской кампанией антиамериканизма развернулась кампания по борьбе с коммунистами и советскими шпионами, получившая название «маккартизм» по имени инициировавшего ее сенатора из штата Висконсин.

А в октябре 1951 года, когда холодная война достигла своего пика, издатели популярного американского журнала «Колльерс» (Collier’s) посвятили целый выпуск воображаемому будущему России. Тема номера звучала так: «Разгром и оккупация России, 1952–1960».

На обложке был изображен американский солдат с аббревиатурой «военная полиция» и символом ООН и американским флагом на каске, стоящий на фоне карты оккупированного Советского Союза. Подзаголовок гласил: «Анонс войны, которой мы не хотим». Содержание выпуска (130 страниц) составили статьи известных интеллектуалов, таких как Артур Кестлер и Роберт Шервуд, рассуждающих о третьей мировой войне и последствиях победы над СССР и установления там оккупационного режима.

Вот краткое изложение «истории третьей мировой» на страницах журнала (в его терминологии с сокращениями), действие происходит в 1952–1960 годах:

Третья мировая война начинается, когда… Сталин ошибается в расчете рисков, предполагая, что США не станут поддерживать Тито после начала агрессии советского блока в Югославии. США объявляют войну, к ним присоединяются «основные члены ООН». Начинается массированная атомная бомбардировка СССР.

Коммунисты во всех странах Запада начинают кампанию диверсий. Обученные диверсанты орудуют в США….Красная армия… атакует в северной Германии, в Прибалтике и на Ближнем Востоке. Войска ООН отступают по всем фронтам, терпят тяжелые потери. Красная армия с моря и с воздуха высаживается на Аляске, оккупируя Ном и остров Диомеда. Красные сбрасывают атомные бомбы на Лондон и на военные базы ООН в Америке…

США впервые подвергаются атомной бомбардировке; красные бомбят Детройт, Нью-Йорк и завод по производству ядерного оружия в Хэнфорде, штат Вашингтон. Система гражданской обороны США оказывается неадекватной. Поворотный момент в первой фазе войны достигнут, когда атомная артиллерия разбивает врага в Европе в рождественский день.

…Важную роль начинает играть психологическая война. Пропаганда утверждает, что ООН ведет войну за освобождение русского народа, листовки и радиопередачи предупреждают русских людей о местах, намеченных для атомных бомбардировок, чтобы они успели эвакуироваться.

В полночь 22 июля Москва подвергнута атомной бомбардировке с самолетов B-36 в возмездие за атомную бомбардировку Вашингтона. Самолеты, взлетевшие с баз США, разрушают центр Москвы. Общая площадь разрушений — 20 кв. миль.

«Десант самоубийц» высаживается на территории СССР, разрушая последний сохранившийся советский арсенал атомных бомб в подземном хранилище на Урале. Из 10 тысяч десантников 10 процентов выживают.

…В США вводятся карточки на основные продукты.

Плененный советский генерал сообщает об исчезновении Сталина, руководитель МВД Берия — новый красный диктатор.

Восстания в СССР и странах-сателлитах. США сбрасывают на парашютах русских эмигрантов для помощи диссидентам…

Бронетанковые передовые части ООН берут Варшаву и достигают Припятских болот. Другая бронированная колонна пересекает границу СССР и вторгается на Украину. Войска ООН освобождают азиатскую часть Турции и вторгаются в Крым. Морская пехота в операции с моря и воздуха захватывает и оккупирует Владивосток.

Боевые действия прекращаются, когда СССР превращается в страну, охваченную хаосом и внутренними восстаниями. Войска ООН начинают оккупационное управление в странах-сателлитах и на Украине. В Москве создается UNITOC — United Nations Temporary Occupation Command (Временное оккупационное командование ООН).

Весь этот текст был проиллюстрирован известным художником Биллом Модлином (Bill Maudlin).

К 1960 году, утверждал один из авторов журнала Роберт Шервуд, «свет будет сиять в России и других темных уголках мира». Еще один автор, советская перебежчица Оксана Касенкина предчувствовала «великое духовное возрождение», которое придет вместе с «великой свободой религии» и «другими ценностями Запада». Журналистка Маргарет Хиггинс нарисовала картину, на которой тысячи московских женщин ломились на огромный футбольный стадион, где проходит показ западной моды.

Названия нескольких статей из «Колльерс»: «Нежеланная война» (Unwanted War), «Третья мировая война», «Мы снова молимся Богу», «Женщины России».

Любопытно, что американские дипломаты были возмущены безответственностью авторов журнала. В частности, Джордж Ф. Кеннан, который вскоре станет послом США в СССР, громко сетовал на фантазии «Колльерс», особенно на дурной вкус, выразившийся в описании постановки мюзикла «Парни и куколки» (Guys and Dolls) в честь празднования победы на сцене Большого театра. Однако сам Кеннан считал, что специальный выпуск журнала был ответом на его статью, напечатанную в апрельском номере журнала Foreign Affairs за тот же 1951 год, в которой он призывал попытаться представить себе, «какую Россию мы бы хотели видеть», и предлагал США ориентироваться во внешней политике на этот «образ другой и более приемлемой России».

В Голливуде подобные сценарии скоро войдут в обиход. Однако особое впечатление журнал производил потому, что «описывали будущее» очень известные люди. Среди авторов специального выпуска журнала были журналисты, писатели, художники: Хэнсон Болдуин, Ловел Томас, Уолтер Уинчел, Аллан Невинс, Эдвард Мюрроу, Хэл Бойл, Стюарт Чейз, Ред Смит, Дж. Б. Пристли, сенатор Маргарет Чейз Смит, Эрвин Канхем, Филип Уайли, Говард Броуди, Уолтер Рьютер, Чесли Боунстелл.

Чтобы понять некоторые повороты сюжета, надо, конечно, вспомнить, что этот выпуск журнала появился в разгар войны в Корее, где американцы и их союзники под флагом ООН сражались против Северной Кореи, поддержанной Китаем (и в скрытой форме Советским Союзом), и где командующий войсками Дуглас Макартур открыто — через газеты — призывал руководство страны применить против Китая ядерное оружие.

САМАНТА СМИТ И КАТЯ ЛЫЧЕВА

Те, кому сейчас за сорок и под пятьдесят, помнят имена двух девочек: Саманта Смит и Катя Лычева. Их история может быть примером попытки пропаганды создать зеркальную историю искреннего порыва.

В 1982 году, в один из самых мрачных периодов советско-американских отношений, десятилетняя девочка из штата Мэн Саманта Смит отправила письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову.

Уважаемый мистер Андропов,

Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать.

Искренне Ваша, Саманта Смит.

Андропов ответил развернутым письмом, в котором заверил Саманту, что советские люди хотят мира с Америкой, и пригласил девочку в пионерский лагерь «Артек». Саманта и ее родители отправились в СССР 7 июля 1983 года. За две недели, что семья Смит провела в СССР, Саманта посетила Москву, Ленинград и пионерский лагерь «Артек» в Крыму. Хотя тяжело больной Андропов так и не встретился с Самантой, они смогли поговорить по телефону.

Журналисты СССР, США и всего мира следили за каждым шагом Саманты. Перед отлетом домой 22 июля Саманта улыбнулась телекамерам и радостно крикнула по-русски: «Будем жить!» А в своей книге «Мое путешествие в СССР» Саманта написала, что «они такие же, как мы».

Саманта Смит стала знаменитостью и в 1984 году была приглашена в качестве ведущей в телешоу под названием «Саманта Смит едет в Вашингтон… Кампания 1984 года». Шоу было посвящено политике, Саманта брала интервью у нескольких кандидатов в президенты, включая Джорджа Макговерна и Джесси Джексона.

В 1985 году ее пригласили сниматься в сериал Lime Street.

…Саманта Смит погибла в авиакатастрофе 25 августа 1985 года. Она с отцом возвращалась домой со съемок очередного эпизода сериала. Двухмоторный самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, рухнув в двухстах метрах от нее.

После гибели в 1985 году Саманты Смит, посетившей СССР в 1983 году, организация «Дети как миротворцы» предложила организовать ответный визит в США советской школьницы. Выбор предоставили советской стороне, поставив лишь два условия: девочка должна активно участвовать в борьбе за мир и не быть старше Саманты. Катя Лычева была отобрана из нескольких тысяч кандидатур. Вопреки многим сплетням она не была в родстве с представителями советской элиты. Зато Катя к тому времени снялась в нескольких детских фильмах («Живая радуга» в 1982 году, «Детство Бемби» в 1985 году).

С 21 марта по 4 апреля 1986 года она вместе с американской школьницей совершила поездку по США, в ходе которой посетила несколько городов и встретилась с президентом Рональдом Рейганом.

Советская пресса культивировала образ Кати, явно сравнивая ее с погибшей Самантой. Практически все детские периодические издания в СССР пестрели фотографиями и статьями: «Катя Лычева на пресс-конференции», «Катя Лычева делает бумажных голубей», «Катя Лычева на встрече со школьниками». Явное стремление создать «зеркальную копию» Саманты Смит не увенчалось успехом; новые политические условия вновь сделали сближение двух стран делом политиков и дипломатов, а Кате, наверное, не хватило искренности и самостоятельности, присущих Саманте (но, возможно, дело в трагической гибели американской девочки, оставившей зарубку в памяти поколения). Сейчас Екатерина Лычева ведет непубличный образ жизни и не дает интервью.

Сегодня обе истории кажутся по меньшей мере странными. Использование детей, девочек, как «послов доброй воли» было тревожным признаком того, что диалог дипломатов зашел в совершенный тупик.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК