Глава 4. Образы Америки в России

Образ Америки в России начал формироваться еще в XVIII веке и с тех пор обрастал новыми гранями. На каждом историческом повороте оказывалось, что «старое» представление об Америке не исчезает при появлении новых сведений; образ делается все более многослойным, но в зависимости от современной повестки дня актуальными становятся разные его стороны.

СТРАНА ИНДЕЙЦЕВ

Самый первый образ Америки в России, сформировавшийся в XVIII веке, — это «страна индейцев».

В середине XVIII столетия, с расцветом эпохи Просвещения, малоизвестная страна начала привлекать к себе все большее внимание образованных россиян. Америка в их представлении отлично иллюстрировала идеи популярного в России Ж. — Ж. Руссо о «благородном дикаре», который противостоит развращающей цивилизации. Так, в 1759 году А. П. Сумароков в стихотворении «О Америке» осуждал белых колонизаторов:

Коснулись европейцы суши,

Куда их наглость привела,

Хотят очистить смертных души

И поражают их тела.

Джордж Кэтлин. Ви-Джун-Джон (Wi-Jun-Jon), вождь Ассинибойнов. Отправляясь в Вашингтон / По возвращении домой. 1845 г. Нью-Йоркская публичная библиотека (The New York Public Library)

А Н. М. Карамзин в «Послании к А. А. Плещееву» (1794) выразил сложившееся к концу XVIII столетия отношение русской просветительской мысли к современной Америке (тут и Колумб, и индейцы):

Смельчак, Америку открывший,

Пути ко счастью не открыл;

Индейцев в цепи заключивший

Цепями сам окован был.

Само слово «американец» еще и в начале XIX века означало «коренной житель Нового Света» — неслучайно Федора Толстого, проведшего в юности многие месяцы среди алеутов и вернувшегося в Россию татуированным, «как дикарь» (до него о таком в России и не слыхивали), в Петербурге называли Американцем.

ФЕДОР ТОЛСТОЙ АМЕРИКАНЕЦ

Федор Толстой был одним из самых скандальных современников Пушкина и декабристов. Неудивительно, что он стал прототипом героев Пушкина и Грибоедова, Тургенева и Льва Толстого, а на основе его биографии написаны авантюрные романы.

Завзятый дуэлянт (первый раз он дрался на дуэли в возрасте 17 лет с офицером, отчитавшим его за нарушение дисциплины), Федор Толстой за свою жизнь убил на поединках 11 человек и был, по отзывам многих, человеком мстительным и жестоким. В 1803 году, спасаясь от расследования после одной из своих проделок, то ли по ходатайству родственников, то ли (по другим свидетельствам) просто сговорившись со своим двоюродным братом Федором Петровичем Толстым, назначенным в экспедицию Крузенштерна, заменил того на корабле перед отплытием.

Фаддей Булгарин, служивший с Толстым в молодости, так отзывался о нем:

…человек эксцентрический, т. е. имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм, и во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а гр. Толстой довел его до отчаянности. Он поднимался на воздушном шаре вместе с Гарнером и волонтером пустился в путешествие вокруг света вместе с Крузенштерном.

Во время первого кругосветного плавания российских судов, вошедшего позднее в школьные учебники, Толстой (от скуки или по вредности характера) перессорил между собой всех офицеров, жестоко подшучивая над ними. Широко известен рассказ о пьяном судовом священнике, которого Толстой за бороду приклеил к палубе сургучом с казенной печатью, так что бороду пришлось отрезать. Шутка же над самим Крузенштерном обошлась молодому человеку дорого: он подучил обезьяну залить чернилами записи Крузенштерна, за что тот высадил его (вместе с обезьяной-орангутанихой) на острове.

Правда ли, что Толстого высадили на острове, населенном дикарями, или же просто в русских владениях в Америке, не очень понятно. Корабельные журналы говорят, что Крузенштерн высадил несколько человек на Камчатке, чтобы они добирались до Петербурга сухопутным путем. Толстой же сам, на собственный страх и риск (которые он, впрочем, любил) отправился в Русскую Америку, где и путешествовал в течение года.

Непонятно и где Толстой обзавелся татуировкой по всему телу; судя по всему, это произошло еще до высадки в Америке, во время стоянки экспедиции на Маркизовых островах. Во всяком случае, эта татуировка стала частью его образа Американца по возвращении в Петербург. Там, на светских приемах частью регулярной программы стала демонстрация Толстым мужской части компании своего татуированного тела.

После возвращения в Россию жизнь Федора Толстого была наполнена дуэлями и битвами, возвышениями и опалами, карточными выигрышами и проигрышами.

Грибоедов в «Горе от ума» так про него и написал:

А голова, какой в России нету, —

Не надо называть, узнаешь по портрету:

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку не чист:

Да умный человек не может быть не плутом.

Когда же он о честности великой говорит,

Каким-то демоном внушаем,

Глаза в крови, лицо горит,

Сам плачет, а мы все рыдаем.

При встрече Толстой высказал Грибоедову неудовольствие, однако совсем не словами про ссылку (его ведь не ссылали):

Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку не чист? Подумают, что я взятки брал. Я взяток отродясь не брал.

— Но ты же играешь нечисто, — заметил Грибоедов.

— Только-то? — ответил Толстой. — Ну, ты так бы и написал: «и в карты на руку нечист».

Сохранился один из списков «Горя от ума», который имел хождение в Петербурге и Москве. В этом экземпляре рукою Толстого-Американца была сделана поправка: вместо «в Камчатку сослан был» — «в Камчатку черт носил (ибо сослан никогда не был)», а вместо «и крепко на руку не чист» — «в картишках на руку не чист». И приписано пояснение: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтоб не подумали, что ворует табакерки со стола».

В 1820 году, когда Пушкина сослали на юг, Толстой пустил слух, будто того перед ссылкой выпороли — по тем временам неслыханное оскорбление. Пушкин все годы ссылки готовился к дуэли, обмениваясь с обидчиком эпиграммами:

В жизни мрачной и презренной

Был он долго погружен.

Долго все концы Вселенной

Осквернял развратом он.

Но, исправясь понемногу,

Он загладил свой позор.

И теперь он — слава Богу

Только лишь картежный вор.

Толстой ответил не так складно, но не менее язвительно:

Сатиры нравственной язвительное жало

С пасквильной клеветой не сходствует нимало.

В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,

Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.

Примером ты рази, а не стихом пороки,

И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.

Пушкин в ответ поправил и сократил свою эпиграмму, вставив ее в текст послания Чаадаеву:

Что нужды было мне в торжественном суде

Холопа знатного, невежды при звезде

Или философа, который в прежни лета

Развратом изумил четыре части света,

Но, просветив себя, исправил свой позор,

Отвыкнул от вина и стал картежный вор.

Тем не менее до дуэли с Пушкиным дело не дошло, и после возвращения поэта в Петербург у них даже установились приятельские отношения. Персонаж «Евгения Онегина» Зарецкий носит узнаваемые черты Толстого. Именно Толстого Пушкин просил передать письмо матери Натальи Гончаровой, в котором просил руки ее дочери.

В 1821 году Федор Толстой обвенчался с цыганкой-танцовщицей, с которой у него был многолетний роман, после того как она помогла ему выплатить карточный долг, вернув подаренные им ценные вещи за несколько лет. Жена родила ему 12 детей, 11 из которых умерли, не дожив до совершеннолетия. Говорили, что Толстой завел себе список убитых им на дуэлях людей и напротив каждого имени записывал имя своего умершего ребенка — «счет» сравнялся на 11. Его вдова Авдотья пережила мужа на 15 лет и была зарезана собственным поваром в 1861 году.

Федор Толстой послужил прототипом героев Льва Толстого (Долохов из «Войны и мира») и Тургенева (Лучков из «Бретера» и Лучинов из «Трех портретов»).

ИНДЕЙСКАЯ ТЕМА В РОССИИ

Образ Америки как страны, где постоянно происходят столкновения белых и индейцев, в течение нескольких десятилетий доминировал в русском воображении. Еще в 1830?е годы русская читающая публика воспринимала Соединенные Штаты сквозь призму романов Джеймса Фенимора Купера. Купера читали везде — от императорского дворца до провинциальных дворянских усадеб. Императрица интересовалась у только что прибывшего посланника Дж. М. Далласа, не написал ли Купер новую книгу, поскольку «он ей очень нравится, особенно в таких работах, как „Пионер“, „Шпион“ и „Последний из могикан“».

«Индейская» тема привлекала и А. С. Пушкина, записавшего собственные размышления по поводу книги Джона Теннера, который провел почти всю свою жизнь в одном из племен. П. Чаадаев в первом «Философическом письме» сравнивал русских с индейцами, и сравнение выходило не в пользу родного отечества: «Посмотрите на народы Северной Америки, истреблением которых так ревностно занимается материальное просвещение Соединенных Штатов: между ними есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, где наши мыслители? Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее время?» Это сравнение Чаадаева сильно возмутило власти наравне с его нападками на Русскую православную церковь. «Разъединению с западной церковью, — писал управляющий департаментом духовных дел иностранных исповеданий Филипп Вигель митрополиту Серафиму, — приписывает он совершенный недостаток наш в умственных способностях, в понятиях о чести, о добродетели; отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами и, в исступлении своем, наконец нападает даже на самую нашу наружность, в коей видит бесцветность и немоту».

Именно интерес в России к индейской теме подвигнул американского живописца Джорджа Кэтлина, с натуры изображавшего жизнь коренных американцев, продавать свои картины в России. Альбом Кэтлина был подарен Николаю I во время его визита в Лондон, а «Библиотека для чтения» подробно отрецензировала опубликованные в 1840 году репродукции полотен американского художника, использовав рецензию как повод высказаться о судьбе индейских племен: «Спрашивается: какие права, какие законы позволяют белым захватывать чужую собственность!..Скоро настанет время, когда мы спросим: где теперь индейцы? И одно только эхо ответит: где?»

В 1855 году та же «Библиотека для чтения» опубликовала статью Н. Ланге, который горестно отмечал: «В Северо-Американских Соединенных Штатах продолжаются жестокости против коренных жителей, и на владениях этих лежит тяжелый упрек, что прогоняемы и уничтожаемы были не только непокорные племена, но и желавшие присоединиться к англо-американцам и перенять их образование». Автор статьи, правда, не видел возможности сохранить культуру индейских племен, считая единственным благом их ассимиляцию: «Для оставления жизни индейцам, для спасения их от совершенного уничтожения нужно прибегать к смешению их с другими племенами».

Уроки индейских войн были усвоены и русской бюрократией. Автор вышедшей в 1850 году из печати книги «Черкесия, или Тур на Кавказ» Джордж Л. Дитсон приводит свой разговор с русским офицером Коцебу: «Эти черкесы совсем как ваши американские индейцы — такие же не поддающиеся приручению и нецивилизованные».

Когда еще через два десятилетия сын Александра II Алексей отправился путешествовать по Соединенным Штатам, одним из главных событий его поездки стала охота на бизонов в Небраске в январе 1872 года в компании с индейскими вождями.

Представление о США как стране индейцев — «благородных дикарей» сохранялось на протяжении всей истории взаимоотношений двух стран. Любопытно, что на заре Голливуда в американских классических вестернах положительным героем чаще всего был белый, а отрицательным — индеец или индейцы. В фильмах этого жанра, снятых в «восточном блоке», и прежде всего в картинах гэдээровской студии ДЕФА с Гойко Митичем в роли отважного индейского вождя, «миф о благородном дикаре» сочетался с мифом о национально-освободительной борьбе индейского народа против белых («бледнолицых») колонизаторов. Этот миф приобрел в России особенную популярность, когда активист Движения американских индейцев (ДАИ) Леонард Пелтиер получил в США пожизненный срок за якобы совершенное им убийство двух агентов ФБР. В Советском Союзе не только проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев, но и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. Кстати, именно фильмы студии ДЕФА и процесс над Пелтиером послужили своего рода питательной почвой, на которой в России выросла субкультура «индеанистов» — неформалов, изучающих и воспроизводящих образ жизни американских индейцев.

Меньше внимания в Советском Союзе (зато огромное количество публикаций в США) получила история периода перестройки, когда внук индейского вождя морской пехотинец из охраны посольства США в Москве Клейтон Одинокое Дерево (Лоунтри) признался, что передавал секретную информацию «дяде» своей русской подруги, посольской переводчицы. Клейтона приговорили к 30 годам тюрьмы, однако освободили через 9 лет, когда информация, которую он мог передать Советам, была переоценена в связи с разоблачением более серьезного шпиона Хансена.

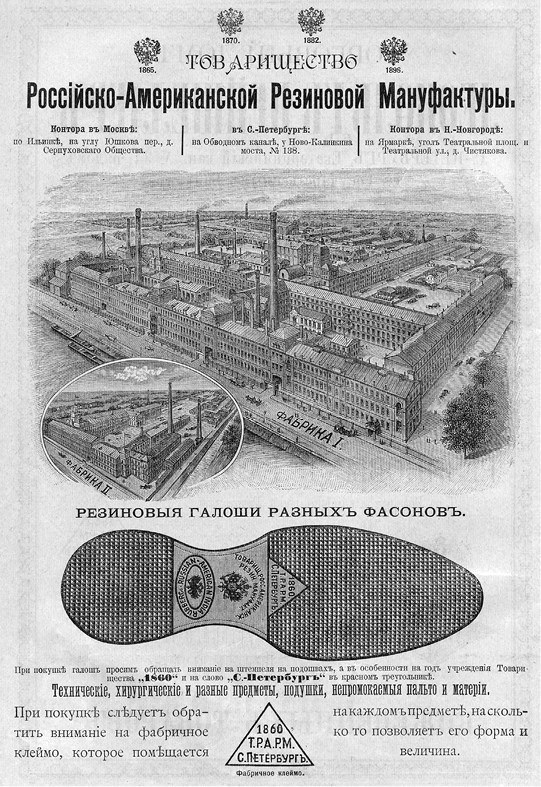

Реклама Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры. Весь Петербург на 1899 год. Адресная и справочная книга г. С. — Петербурга., 1899 г.

Когда же зимой 2007 года небольшая группа индейских активистов провозгласила независимость «Республики Лакота» (ее границы проходят по пяти штатам США), эта акция широко и в очевидно антиамериканском ключе освещалась в России, напоминая о традициях российской симпатии к индейцам.

«РАССАДНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Начиная с 1830?х образ Америки обогатился новыми чертами: теперь это была страна, делавшая гигантские шаги по пути технического прогресса. Россия начала активно импортировать из Соединенных Штатов новые технологии. Именно русские инженеры, мечтавшие избавить Россию от технической зависимости, то есть от всевластия тогдашней «мастерской мира» — Британии (к тому же главного соперника Российской империи на политической арене), стали первооткрывателями «технической» Америки. Из Петербурга пришли в США первые крупные заказы на пароходы и паровозы, в Россию отправлялись американские изобретатели и инженеры. Они строили железную дорогу между Петербургом и Москвой, проводили первые в России телеграфные линии. По американским образцам русские начали строить речные пароходы.

В 1853 году бывший комендант калифорнийской крепости Росс А. Г. Ротчев назвал заокеанскую республику «огромным рассадником промышленности, который мы привыкли называть Соединенными Штатами». Во второй половине XIX века определение «американский», входящее в название любого товара, стало синонимом слова «качественный», то есть в техническом отношении совершенный. В газетах рекламировались «американский керосин» и «американские гвозди», а продукция «Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры» (будущий «Красный треугольник») пользовалась успехом во многом именно потому, что в названии присутствовало слово «американской», хотя американских управленцев и инженеров там не было в помине. У многих русских инженеров и руководителей отраслей в биографиях появляются «американские» страницы, как, например, у министров путей сообщения П. П. Мельникова и М. И. Хилкова.

О том, что Соединенные Штаты — источник самых передовых инноваций, можно было прочесть даже в школьных учебниках. Так, в одном из них автор А. Н. Евсеева отдельный раздел посвятила американцам — главным героям технического прогресса. В частности, Т. Эдисона она назвала «самым замечательным из всех когда-либо живших изобретателей». (Некоторые сюжеты, связанные с американским влиянием на российскую модернизацию на протяжении полутора веков, освещены в десятой главе.)

Такое представление русских об Америке актуализировалось всякий раз, когда Россия делала очередную попытку совершить технологический прорыв. На поддержание образа работало и распространение в СССР автомобилей Форда, и активное участие американских инженеров и мастеров в советской индустриализации конца 1920?х — начала 1930?х, и поступление американской техники по ленд-лизу в годы Второй мировой войны. Лидерство СССР в космической гонке в конце 1950?х — 1960?е годы казалось доказательством того, что Советский Союз превзошел «учителя», но это только подогревало интерес к таким проблемам, как эффективность производства в США. Стыковка в космосе советского и американского кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году стала зримым символом не только политики разрядки, но и достижения технологического паритета, о котором мечтали в СССР.

В годы оттепели и разрядки в Советском Союзе переводились американские учебники по научной организации труда, бестселлером стала книга Н. Н. Смелякова «Деловая Америка». С наступлением эры компьютеров и айфонов в сознании россиян вновь укрепилась вера в технологическое лидерство Соединенных Штатов.

СТРАНА СВОБОДЫ И СТРАНА НЕГРИТЯНСКОГО РАБСТВА

К российскому представлению об Америке уже в конце XVIII века добавилось еще одно определение: «континент свободы». Война за независимость США — за несколько лет до Французской революции — поразила воображение просвещенных русских.

В своей знаменитой оде «Вольность» о «словутой стране» Америке Радищев пишет восторженно:

Вождем тут воин каждый зрится,

Кончины славной ищет он.

О воин непоколебимый,

Ты есть и был непобедимый,

Твой вождь — свобода, Вашингтон!

Свободы зрится тут держава;

Награда ей едина слава.

Во храм бессмертья что ведет.

К тебе душа моя вспаленна,

К тебе, словутая страна,

Стремится, гнетом где согбенна

Лежала вольность попрана;

Ликуешь ты! а мы здесь страждем!

Того ж, того ж и мы все жаждем;

Пример твой мету обнажил.

Твоей я славе непричастен —

Позволь, коль дух мой неподвластен,

Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл!

О духе свободы и свободе слова в Америке Радищев пишет и в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Сформировавшемуся в российском обществе после Войны за независимость образу Америки — страны свободы — суждена была долгая жизнь. На каждом историческом этапе этот образ переосмысливался. Периодически его оттесняли на задний план, уверенность сменялась сомнениями, но в другие исторические отрезки революционеры и реформаторы лепили с этого образца модель своей России. Иногда он вдохновлял на проекты по переустройству российской действительности по американскому образцу, а иногда — на спланированную эмиграцию.

Декабристы тщательно изучали и копировали в своих программах американскую конституцию (и конституции американских штатов), что дало основание А. Эткинду назвать их мятеж «восстанием американистов».

В Соединенные Штаты Америки уезжали в 1860–1870?е годы русские народники, пытавшиеся там построить модель общины либо поучиться современной демократии в стране, где она появилась.

На рубеже XIX–XX веков в рабочих кружках читали тексты американского мыслителя-утописта Э. Беллами, описывавшего будущее справедливое общество куда более доступным языком, чем К. Маркс. Можно сказать, что революционное движение в России многим обязано американскому фантасту.

Америка оказалась популярной и в 1917 году, когда в обеих странах появились надежды на сближение их социально-политического устройства.

Из-за удаленности и относительной изолированности Америки ее образ россияне наполняли самыми разными смыслами. Лишь немногие русские путешествовали за океан и могли сравнить идеал с реальностью. Америка оставалась символом свободы для многих поколений российских реформаторов и для значительной части советских диссидентов.

Начиная с 1850?х годов Америка в глазах русских стала все в большей степени выглядеть не только страной свободы, но и страной рабов. По причине схожести американской и российской «повесток дня» (и там и там шли горячие споры вокруг отмены соответственно рабства и крепостного права) общества все с большим вниманием присматривались друг к другу. Российские профессора, лишенные в условиях цензуры возможности обсуждать с аудиторией проблему крепостного права, читали лекции о негритянском рабстве, а обличительные статьи на эту тему печатались в журналах. Первый перевод «Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу увидел свет на русском языке, причем и после отмены рабства в США книга продолжала пользоваться в России, а потом и в СССР огромным успехом.

Само сравнение русского рабства с американским оставалось актуальным вплоть до Первой мировой. В 1913 году Ленин к 50-летнему юбилею освобождения рабов в США опубликовал небольшую статью «Русские и негры», в которой сокрушался по поводу того, что «освобождение американских рабов произошло путем менее „реформаторским“, чем освобождение рабов русских. Поэтому теперь, полвека спустя, на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх». Исследователи могут удивляться, откуда Ленин взял материалы для такого сравнения; единственная ссылка Ленина на уровень грамотности (он был выше среди негров США, чем среди русских крестьян) показывает его неглубокое знакомство с предметом: грамотность была необходимой частью воспитания в протестантском обществе Америки, и среди чернокожих рабов до Гражданской войны грамотных было не так уж мало. Однако Владимир Ильич в тот момент боролся против реформизма в международном социалистическом движении, его задачей было привести аргумент в пользу революционных методов борьбы — эмпирический опыт мог ему только помешать.

В Советском Союзе живо интересовались угнетенным положением афроамериканцев, а позднее — и борьбой негров за гражданские права.

Выражение «а у вас негров линчуют» одни относили к разряду анекдотов, другие — к разряду справедливой критики в адрес США. От этого ярлыка Америка в глазах русских не избавилась до сих пор. Причину такой популярности этой темы афористично сформулировал Дмитрий Быков: «В любом своем прорыве и провале, в бесчисленных страстях родной земли за то, что ваших негров линчевали, мы снова уважать себя могли». Взгляд на «конституирующего Другого» сосредоточивается на той части объекта, которая позволяет почувствовать свое превосходство над ним.

Победа Барака Обамы на президентских выборах 2008 года повергла в ступор некоторых российских комментаторов, утверждавших ранее, что вероятность избрания Обамы равна нулю (притом что, согласно опросам общественного мнения, его шансы были весьма высоки). Способность страны меняться всегда недооценивается, ведь ее устоявшийся образ мешает другим трезво посмотреть на его эволюцию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК