Изолировать, но сохранить

Изолировать, но сохранить

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова! —

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо…

Сегодня Улица Мандельштама ярко освещена: стихи поэта знает весь мир, о жизни и творчестве его написана целая библиотека. И только там, где эта улица-судьба пролегла через Лубянку, свет был погашен, царило затемнение. Два тюремных заключения, последний гибельный путь — обо всем этом официальные источники упорно молчали. И понятно почему: обвинения поэту стали обвинением против государства, которое его судило. Поэт вынес государству окончательный, не подлежащий обжалованию приговор, — именно поэтому он до 1987 года, то есть уже во времена перестройки, все еще числился преступником, не был реабилитирован…

— Мое дело никогда не кончится, — сказал однажды Мандельштам.

Кончилось — только теперь — после смерти самого государства.

И только теперь удалось наконец проникнуть в зловещую кухню, где стряпалось дело поэта, осветить темный угол его улицы-судьбы.

Вот они — эти страшные досье, добытые после настойчивых попыток из секретных хранилищ КГБ, Прокуратуры и Министерства внутренних дел: два следственных дела — 1934-го и 1938-го, «Надзорное производство» и тюремно-лагерное дело…

И все время, пока шел поиск и работа над документами, в сознании возникали уже ставшие легендами воспоминания современников, жены поэта Надежды Яковлевны, которые то подтверждали открывшиеся факты, то спорили с ними и сплетались вместе в сложные, мучительные узлы его последних лет. И конечно, стихи Мандельштама. Вспыхивая в памяти, они тоже озаряли, помогали увидеть его судьбу.

Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ау!

Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?..

Русь-тройка! У нас ведь все почему-то так: и выпить соображают на троих, и судят, и арестовывают.

В ночь с 16 на 17 мая 1934 года сотрудники ОГПУ Герасимов, Вепринцев и Забловский производили операцию по московскому адресу Мандельштама — Нащокинский переулок, дом 5, квартира 26.

В биографии великого поэта важно все. Помимо имен нагрянувших чекистов из материалов следствия мы впервые узнаем и точную дату ареста. Надежда Яковлевна указывает другое число — ночь с 13 на 14 мая. Ошибка памяти, ведь столько лет прошло! Во всех документах зафиксировано только 16-е, начато дело, и фотография для него сделана 17 мая, так что в дате ареста сомневаться не приходится. Ордер на обыск-арест подписал не Ягода, как считали, а его заместитель — Яков Агранов (при беглом взгляде подписи действительно можно спутать).

Стало известно, что именно конфисковали при обыске: «письма, записи с телефонами и адресами и рукописи на отдельных листах в количестве 48 листов». Этих материалов в деле нет, розыск в архиве Лубянки не дал ничего, видимо, они были сожжены. Почему, спрашивается, взяли так мало? Секрет прост: чекисты искали очень целенаправленно, им были нужны стихи, и стихи вполне определенные, крамольные. Отобранные бумаги стопкой складывали на стуле, остальное бросали прямо на пол, бесцеремонно топча сапогами.

Как раз накануне злополучной ночи к Осипу Эмильевичу приехал из Ленинграда другой поэт и верный друг — Анна Ахматова. Кормить гостью было нечем, хозяин сходил к соседям и принес добычу — одно яйцо. Съесть не успели, пока угощались разговорами — хлебом духовным. С вечера пришел и прочно засел в доме и еще один человек — переводчик Давид Бродский, как считает Надежда Яковлевна, гость не случайный, а специально подосланный, чтобы проследить, не дать уничтожить до обыска какие-нибудь рукописи. И даже когда Мандельштам ходил к соседям — увязался за ним, не отпуская от себя ни на шаг.

Обыск длился много часов — проверялась каждая книга, заглядывали даже под корешки, надрезали переплеты, обшаривали все ящички и щели — за это время успело произойти и кое-что еще. Один из чекистов, например, прочитал лекцию о вреде курения, щедро предлагая присутствующим вместо табака леденцы. Ахматова, вдруг вспомнив про сиротливое яйцо, уговорила Мандельштама подкрепиться на дорогу, что он и сделал: посолил и съел. Уже под утро смирно сидевший все это время Бродский так же странно, как пришел, наконец ушел — по указке старшего чекиста Герасимова.

Жена укладывала в чемоданчик вещи — туалетные принадлежности, чистые воротнички для рубашки. Осип Эмильевич отобрал с собой книги, целых семь, в том числе томик Данте — путеводитель по аду.

Когда уводили, было уже светло. Объятие жены. Прощальный поцелуй Ахматовой. На роду ей было написано провожать в тюрьму близких! «Я гибель накликала милым, и гибли один за другим. О, горе мне, эти могилы предсказаны словом моим!»

Оставшись одни, усталые женщины растерянно гадали о причине ареста. Незадолго до этого, будучи в Ленинграде, Мандельштам залепил пощечину Алексею Толстому — за хамское поведение, и тот грозился, что этого так не оставит, ездил к Горькому жаловаться. Передавали слова, будто бы сказанные главой советской литературы:

— Мы ему покажем, как бить русских писателей!

Если эта история привела к аресту, тогда не так страшно: за пощечину не судят. Хуже, если стихи…

Оповестили близких. На всякий случай вынесли из дома и спрятали у надежных людей самые ценные рукописи. И вовремя! В тот же день Герасимов заявился опять и снова рылся в бумагах. Ушел ни с чем — той рукописи, которую он искал, в доме не оказалось.

Неужели до ОГПУ дошли сведения о главной крамоле — стихах о Сталине? Если к ним попадут эти стихи, тогда конец — не простят. И поэт знал это, но сказал, когда читал их Ахматовой:

— Стихи сейчас должны быть гражданскими.

Лишив меня морей, разбега и разлета…

Тем временем на Лубянке Мандельштам заполнял анкету арестованного. Подчеркивал главное, что составляло суть его жизни: место службы или род занятий — писатель, профессия — писатель, социальное положение — писатель. Политическое прошлое уместилось в половину строки: ни в одной партии не состоял.

Однако в ОГПУ на него смотрели иначе. Сверху на анкете сделана приписка: «Контрреволюция писателей. Шиваров». Дело поэта попало в опытные руки — в 4-е отделение Секретно-политического отдела, которое специально надзирало за писателями, вылавливало и ликвидировало преступников из их среды. И самым профессиональным и матерым среди лубянских экспертов по литературе считался Николай Христофорович Шиваров, печально известный «Христофорыч с Лубянки». Как тут не вспомнить графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, шефа жандармов при Пушкине. Еще сто лет назад он вел политический сыск в России. Христофорыч другой и поэт другой — а жандармское дело бессмертно!

Наш Христофорыч — уроженец Болгарии, мужчина в расцвете сил — тридцати шести лет от роду, то есть на семь лет младше своего подследственного. Мандельштам рано состарился и выглядел уже стариком — лысина и борода с проседью.

Надежда Яковлевна видела следователя во время свидания с мужем (вот только фамилию она забыла):

«Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями… пресловутый Христофорыч был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого… Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом… При мне он сказал О.М., что для поэта полезно ощущение страха — „вы же сами говорили“, — оно способствует возникновению стихов, и О.М. „получит полную меру этого стимулирующего чувства“».

Сам Мандельштам скажет о Шиварове короче:

— У этого Христофорыча все перевернуто и навыворот…

Как выглядит в это время Мандельштам, видно по фотокарточке, вклеенной в дело. Его облик сопротивляется казенщине арестантского снимка: скрещенные на груди руки, распрямленные плечи, твердо сжатые губы — полный достоинства и выстраданной библейской умудренности, взгляд острый, безо всякого страха обращен в объектив прямо на нас, — не мог же не думать, что эта фотография, возможно, последняя в его жизни. Он готов к любой неизбежности, хотя пока может только догадываться, за что посажен в тюремную клетку.

Но Христофорычу не дано знать, что ему выпало счастье общаться с поэтом-классиком, благодаря которому и он, Христофорыч, войдет в историю. И классику нашу он оценивает по-своему. Только что, в марте, он расправился с другим поэтом — Николаем Клюевым, отправил в ссылку в Сибирь. Не станет и здесь церемониться, тем более что вина Мандельштама для него несомненна и такова, что страшнее быть не может…

Молодые любители белозубых стишков,

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко…

Шиваров не дает подследственному опомниться — на следующий же день после ареста вызывает на допрос, который растягивает на всю ночь и продолжает назавтра.

Сначала Христофорыч задает два окольных, второстепенных вопроса, видимо, чтобы притупить бдительность подопечного.

Вопрос. Бывали ли за границей?

Ответ. Один раз был за границей — в Париже, в 1908 году, провел несколько месяцев. Это была поездка с образовательной целью — начал изучать французскую поэзию. Второй раз был в 1910 году в Гейдельберге, где учился в университете — всего один семестр. Третий раз -1911 г. — в Берлине и Швейцарии несколько недель и трехдневная поездка в Италию[126].

В. С каких пор вы занимаетесь литературой?

О. Дилетантски я занимаюсь с детских лет. Первый профессиональный опыт относится к 1909-му, когда впервые мои стихи были опубликованы в «Аполлоне»[127].

Разминка закончена. А теперь — о главном.

— Как вы думаете, за что мы вас арестовали? — спрашивает Шиваров и после уклончивого ответа предлагает прочесть стихи, которые могли бы стать причиной ареста.

Мандельштам принимает вызов, читает одно за другим три стихотворения, и каждая строка, словно специально написана к этому случаю, звучит неслыханно дерзко:

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей, —

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи бросается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей…

И дальше:

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

А я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть…

Следователь просит говорить медленнее и тут же, с голоса, записывает стихи. Такого слушателя и ценителя у Мандельштама еще не было. Недаром он говорил, что нигде стихи не ценятся так высоко, как в России, — здесь за них расстреливают.

Но Шиварову мало прочитанного поэтом. Не за это он арестован. Христофорыч вынимает из папки и, торжествуя, предъявляет свой козырь — стихи о «кремлевском горце», Иосифе Сталине:

— Это ваши стихи?

Мандельштам признал авторство.

— Прочтите их, — потребовал следователь и, пока поэт читал, внимательно сверял тексты.

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца…

— У меня иначе, — заметил Шиваров, — «душегубца и мужикоборца».

— Это первый вариант…

То, что стихи оказались у следователя, означало, что в окружении поэта у Органов был свой человек. Сам он эти стихи бумаге не доверял, хотя и читал не раз многим. Кто донес — остается загадкой.

— Не тот, так другой, — равнодушно говорил потом сам Мандельштам.

Для Шиварова сочинение таких стихов — теракт, а сами стихи — беспрецедентный, преступный документ. Он помещает их в протокол допроса в уже готовой обвинительной упаковке:

Вопрос. Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контрреволюционного характера?

Ответ. Да, я являюсь автором следующего стихотворения контрреволюционного характера:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются глазища[128],

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина

И широкая грудь осетина.

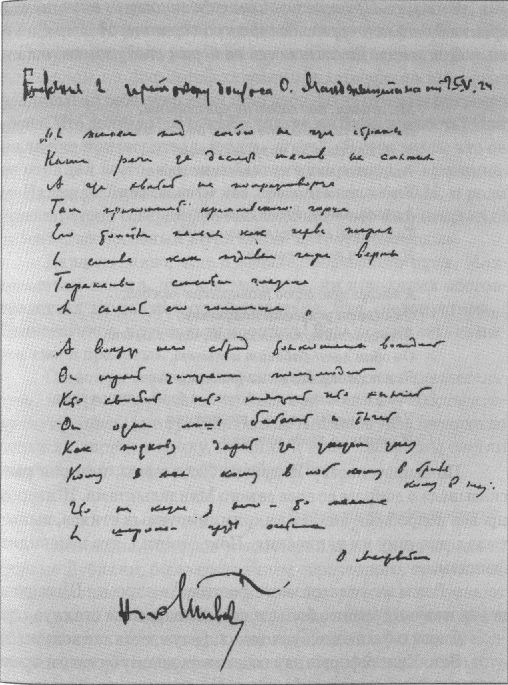

Автограф стихотворения О. Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Из следственного дела. 1934

По свидетельству Надежды Яковлевны, которая рассказывала о допросе со слов самого Мандельштама, Шиваров провел подробный анализ инкриминируемых стихов, выпытывал причину их написания. Поэт ответил, что ненавидит фашизм.

— В чем вы усматриваете фашизм? — спросил Шиваров, но, не получив ответа, больше допытываться не стал.

Слова о фашизме в протокол, разумеется, не вошли.

Зато Христофорыч дал подследственному бумагу и предложил собственноручно записать и подписать свой контрреволюционный пасквиль. И поэт записал эти стихи двойного обличения — и героя — вождя, и себя — автора, стихи, которые больше, чем стихи, — поступок, отчаянный по смелости, акт гражданского мужества, подобный которому трудно сыскать в истории литературы. Записав эти шестнадцать строк на вырванном из школьной тетради в клеточку листке, поэт подписывал себе смертный приговор, но не отрекся от своего слова. Что двигало его рукой — только ли безысходность? Или неумение притворяться, юлить, лгать? «Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору, — вспоминает Надежда Яковлевна. — Но представить себе О.М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это был открытый человек, неспособный ни на какие хитроумные ходы».

Давным-давно, еще в начале творческого пути, Мандельштам сказал, что поэт никогда, ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это «недопустимо… Единственное, чего нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты».

Следствие наконец получило вещественное доказательство, которое безуспешно искало при обыске — собственноручную запись, автограф крамолы. Шиваров удовлетворенно положил листок в папку, пришил к делу. Теперь мы смогли извлечь его оттуда — для вечной памяти.

Играй же на разрыв аорты!..

Состояние, которое испытывал поэт во внутренней тюрьме Лубянки, было состоянием обреченного, смертника. «Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи», — говорит Надежда Яковлевна. И следователь убеждал его в этом, вел дело как подготовку к будущему коллективному процессу, грозил поэту и его сообщникам, то есть тем, кто слышал стихи о Сталине, неминуемым расстрелом. Таким образом, Мандельштам становился виновником не только собственных бед, но и несчастий других.

Достаточно было и одной психологической пытки, без особых физических приемов, которые в следственных делах, конечно, не фиксировались. Мы знаем только, со слов самого Мандельштама, что он содержался в двухместной камере, что сосед его был специально подсажен к нему, работал на следствие: запугивал предстоящим процессом, убеждал, что все близкие тоже уже в тюрьме. А Мандельштам спрашивал в ответ:

— Отчего у вас чистые ногти? Почему от вас после допросов пахнет луком?

Его изнуряли бессонным режимом, многочасовыми допросами, мучили ярким светом, от которого болели глаза и воспалялись веки, кормили соленым, а пить не давали, сажали в карцер, надевали смирительную рубаху, он слышал за стеной камеры плачущий голос жены… и уже не мог понять — явь это или галлюцинации.

Все это кончилось острым травматическим психозом и попыткой самоубийства — он перерезал себе вены на обеих руках. В подошве ботинка у него была запрятана бритва «жилетт» — от сидевших в тюрьме Мандельштам слышал, что там больше всего не хватает чего-то режущего. Изойти кровью ему не дали — бритву отобрали, а руки перевязали. В планы следствия такая развязка не входила.

А что творилось на воле, за стенами Лубянки? В первые же дни после ареста поэта его жена и друзья кинулись на выручку. Ахматова добилась приема в Кремле, у управляющего делами Совнаркома Енукидзе, близкого Сталину человека. Надежда Яковлевна и Пастернак бросились к Бухарину, в редакцию «Известий», которые он тогда редактировал, и тот обещал сделать все, что в его силах.

Только спросил о Мандельштаме:

— Не написал ли чего сгоряча?

— Да ничего особенного, не страшнее того, что вы знаете, — слукавила Надежда Яковлевна.

Стихов о Сталине покровитель поэта, разумеется, не знал, иначе вряд ли взялся бы помогать. Когда впоследствии их ему прочтет наизусть сам Ягода, он испугается, отступится от Мандельштама.

Обращались и к писателям, но от них толку было мало. Демьян Бедный посоветовал в это дело не вмешиваться, Сейфуллина навела справки у знакомых чекистов, и те сказали ей то же самое. Да и в самом деле, что они могли сделать, писатели? В лучшем случае посочувствовать. В худшем… стать на сторону палачей.

Ведь было немало и тех, кто злорадно потирал руки, — у Мандельштама врагов хватало. И слухи поползли по Москве самые странные. Рассказывали даже о том, как Мандельштам вел себя на следствии. Надежда Яковлевна называет источник этих рассказов — правоверный прозаик, сталинский апологет Петр Павленко. Откуда, спрашивается, мог он знать, что происходит на Лубянке? А вот откуда. Павленко будто бы по приглашению его друга-следователя, который вел дело Мандельштама, то бишь Христофорыча, присутствовал на допросе. Спрятался где-то в шкафу или за двойной дверью и все слышал. Преуспевающей бездарности доставило патологическое удовольствие не только наблюдать унижение таланта, но и смаковать потом: Мандельштам-де вел себя жалко, порол чушь, хватался за сползающие брюки. Эти слухи распространялись от Павленко по писательским квартирам, пока не достигли дома Мандельштама, — и были очень на руку Лубянке. Как знать, может быть, и делалось это по прямому заданию, с дальним прицелом — снять с поэта ореол трагичности, жертвенности, представить в опошленном, карикатурном виде.

Причастность Павленко к делам Лубянки подтверждал и сам Мандельштам. Как вспоминает известная мемуаристка, литературовед Эмма Герштейн, он рассказывал ей:

— Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился… вдруг слышу над собой голос: «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно!» Это был Павленко…

Поражает тут не только сам дикий поступок Павленко, но и то, что он не считал нужным скрываться, не боялся разоблачения. Или был убежден, что Мандельштам уже никому не сможет рассказать о своем хождении по мукам, никогда не выйдет на волю?

Всему этому можно было бы не верить, если бы подлая роль Павленко неожиданно не подтвердилась, и теперь — в открывшихся документах Лубянки. Его зловещая фигура еще раз появится за кулисами судьбы Мандельштама. Но об этом речь — впереди.

Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю…

25 мая Мандельштама снова приводят к следователю — этим днем помечен протокол последнего допроса, а вернее, оформление всех предыдущих, — сколько их было в действительности, неизвестно, сам Мандельштам говорил о многих. Теперь Шиваров копает биографию поэта с самого начала, довольно объективно фиксируя его идейные метания.

Вопрос. Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?

Ответ. В юношеские годы я находился в близкой дружбе с сыном известного социалиста-революционера Бориса Наумовича Синани. Под влиянием Синани и других посещающих его членов партии социалистов-революционеров и складывались мои первые политические воззрения. В 1907 г. я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки. К 1908 г. я начинаю увлекаться анархизмом. Уезжая в этом году в Париж, я намеревался связаться там с анархо-синдикалистами. Но в Париже увлечение искусством и формирующееся литературное дарование отодвигают на задний план мои политические увлечения. Вернувшись в Петербург, я не примыкаю более ни к каким революционным партиям. Наступает полоса политической бездейственности, продолжавшаяся вплоть до Октябрьской революции 1917 г.

Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в «Воле народа» стихотворении «Керенский». В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком.

Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, что находит выражение в моем включении в работу Наркомпроса по созданию новой школы.

С конца 1918 г. наступает политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата. К этому времени я переезжаю в Киев, после занятия которого белыми переезжаю в Феодосию. Здесь в 1920 г., после ареста меня белыми, передо мною встает проблема выбора: эмиграция или Советская Россия, и я выбираю Советскую Россию. Причем стимулом бегства из Феодосии было резкое отвращение к белогвардейщине.

По возвращении в Советскую Россию я врастаю в советскую действительность, первоначально через литературный быт, а впоследствии — непосредственной работой: редакционно-издательской и собственно литературной. Для моего политического и социального сознания становится характерным возрастающее доверие к политике Коммунистической партии и Советской власти.

В 1927 г. это доверие колебалось не слишком глубокими, но достаточно горячими симпатиями к троцкизму, и вновь оно было восстановлено в 1928 г.

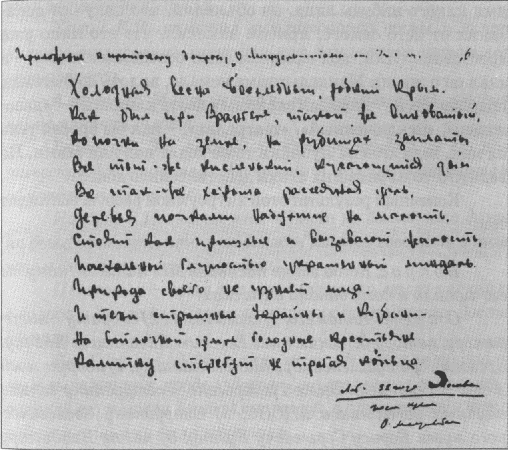

В 1930 г. в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в стихотворении «Холодная весна», прилагаемом к настоящему протоколу допроса и написанном летом 1932 г. после моего возвращения из Крыма. К этому времени у меня возникает чувство социальной загнанности, которое усугубляется и обостряется рядом столкновений личного и общественно-литературного порядка…

Упомянутые стихи — о страшном голоде на юге России, который поэт видел собственными глазами, сохранились в деле. Написаны они рукой следователя, но подписаны автором и тем более ценны, что имеют разночтения по сравнению с известным списком:

Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.

Как был при Врангеле, такой же виноватый,

Комочки на земле, на рубищах заплаты,

Все тот же кисленький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,

Деревья, почками набухшие на малость,

Стоят как пришлые, и вызывает жалость

Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица.

И тени страшные Украйны и Кубани —

На войлочной земле голодные крестьяне

Калитку стерегут, не трогая кольца.

Стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…»

Приложение к протоколу допроса О. Э. Мандельштама

25 мая 1934 года

Затем Шиваров возвращается к основному преступлению своего подследственного — «контрреволюционному пасквилю против вождя Коммунистической партии и Советской страны». Его цель — выявить всех, знающих эти стихи. Тут Христофорыч застревает надолго. Имена он выуживает по одному, перечисляя людей, бывавших в доме поэта. На самом деле стихи слышали еще многие, но Мандельштам подтверждает лишь тех, кого знает следователь. Наряду с грубым запугиванием Христофорыч демонстрирует и более изощренные инквизиторские приемы. Сообщив, например, имя какого-нибудь лица, он объявлял, что получил показания от него самого, причем намекал, что это лицо уже арестовано. Или, подчеркивая свою осведомленность, — а знал он о жизни Мандельштама немало, вплоть до бытовых подробностей, — называл знакомых поэта кличками — «двоеженец», «исключенный», «театралка», — как бы бросая тень на них, ведь агенты Лубянки тоже ходят под кличками. Но ведь кто-то из знавших стихи действительно донес…

Конечный результат этой хитроумной работы выглядит так:

Вопрос. Когда этот пасквиль был написан, кому вы его читали и кому давали в списках?

Ответ. Читал его: 1) своей жене; 2) ее брату — литератору, автору детских книг Евгению Яковлевичу Хазину; 3) своему брату Александру Мандельштаму; 4) подруге моей жены — Герштейн Эмме Григорьевне — сотруднику секции научных работников ВЦСПС; 5) сотруднику Зоологического музея Борису Сергеевичу Кузину; 6) поэту Владимиру Ивановичу Нарбуту; 7) молодой поэтессе Марии Сергеевне Петровых; 8) поэтессе Анне Ахматовой и 9) ее сыну Льву Гумилеву[129].

В списках я никому не давал его, но Петровых записала этот пасквиль с голоса, обещая, правда, впоследствии его уничтожить.

Написан же этот пасквиль в ноябре 1933 г.

В. Как реагировали на прочтение им этого пасквиля названные вами лица?

О. Кузин B. C. отметил, что эта вещь является наиболее полнокровной из всех моих вещей, которые я ему читал за последний 1933 г.

Хазин Е. Я. отметил вульгаризацию темы и неправильное толкование личности как доминанты исторического процесса.

Александр Мандельштам, не высказываясь, укоризненно покачал головой.

Герштейн Э. Г. похвалила стихотворение за его поэтические достоинства. Насколько я помню, развернутого обсуждения темы не было.

Нарбут В. И. сказал мне: «Этого не было», что должно было означать, что я не должен никому говорить о том, что я ему читал этот пасквиль.

Петровых — как я сказал — записала этот пасквиль с голоса и похвалила вещь за высокие поэтические достоинства.

Лев Гумилев одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана.

В. Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?

О. Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лубочный и вырубленный характер» этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный, контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому, при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы…

Тут уж Христофорыч явно перестарался, чересчур уснастил ответы подследственного своими махровыми ярлыками. Но, с другой стороны, чего ему было церемониться? Это Надежда Яковлевна удивлялась: «Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники?» О потомках наш Христофорыч не думал. Для кого он все это писал? Для начальства. А тут кашу маслом не испортишь. Перемешал ложь с правдой — и весь рецепт. Тем более, что подследственный подписывает все, не читая.

Вопрос. Выражает ли ваш контрреволюционный пасквиль «Мы живем…» только ваше, Мандельштама, восприятие или и отношение определенной какой-либо социальной группы?

Ответ. Написанный мною пасквиль «Мы живем…» — документ не личного восприятия и отношения, а документ восприятия и отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. В политическом отношении эта группа извлекла из опыта различных оппозиционных движений в прошлом привычку к искажающим современную действительность историческим аналогиям.

В. Значит ли это, что ваш пасквиль является оружием контрреволюционной борьбы только для характеризованной вами группы или он может быть использован для целей контрреволюционной борьбы иных социальных групп?

О. В моем пасквиле я пошел по пути, ставшем традиционным в старой русской литературе, использовав способы упрощенного показа исторической ситуации, сведя ее к противопоставлению: «страна и властелин». Несомненно, что этим снижен уровень исторического понимания характеризованной выше группы, к которой принадлежу и я, но именно поэтому достигнута та плакатная выразительность пасквиля, которая делает его широко применимым орудием контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой…

Следствие подходило к концу. Ждали только решения сверху. И тут произошло чудо. Хлопоты за поэта достигли цели, дошли до Сталина. Последовал приказ героя контрреволюционного пасквиля, неслыханный по милости: «Изолировать, но сохранить…»

Теперь дело закрутилось с бешеной скоростью. Шиваров спешно составил обвинение в весьма скромных выражениях: «Обвиняется в составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений». Мандельштам дал расписку: «Следствие по поводу моих стихотворений считаю правильным. Поскольку других обвинений в какой бы то ни было формулировке мне не было предъявлено, считаю следствие, не зная за собой другой вины, правильным». И уже 26 мая, то есть ровно через десять дней после ареста, Особое совещание при Коллегии ОГПУ в отсутствие подсудимого постановило выслать его в город Чердынь, на Урал, сроком на три года. Так сразу, всего за один день, Мандельштам превратился из подследственного в обвиняемого, из обвиняемого — в подсудимого, из подсудимого — в осужденного и должен был отправиться к месту назначения спецконвоем не позднее 28 мая, после свидания с женой.

«Препровождается выписка из протокола Особого совещания вместе с личностью осужденного», — говорится в предписании. Не бумага при человеке — «все перевернуто и навыворот» — к бумаге приколот человек.

На свидании враз подобревший Христофорыч и сообщил о причине чуда, неожиданно столь мягкого приговора — верховной милости: «изолировать, но сохранить». Вел он себя уже совсем не так, как раньше: журил подследственного за плохое поведение, жаловался на него жене. Оказывается, на вопрос Шиварова: «Ваше отношение к Советской власти?» — Мандельштам ответил:

— Готов сотрудничать со всеми советскими учреждениями, кроме Чека.

Христофорыч обиделся.

На свидании случилось еще одно чудо: жене предложили сопровождать мужа в ссылку. Не из сострадания, конечно, — просто состояние осужденного было таким, что без присмотра и ухода оставлять его было нельзя. А поскольку Надежда Яковлевна тут же согласилась, чекисты весьма срочно выписали на то и распоряжение.

Осужденного отправили в ссылку, дело его — в архив.

Но прошло чуть больше недели, и он опять потребовал к себе внимания.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК