Полюс лютости

Полюс лютости

«Колыма ты, Колыма, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное — лето…» — горькая лагерная частушка.

А ведь она действительно прекрасна, Колыма, — этот просторный край у Тихого океана! Я приехал сюда совсем в другое время, по доброй воле, прожил здесь семь счастливых лет, здесь у меня родился сын, вышла первая книга…

Прекрасна — если бы не посев смерти на склонах гор, безымянные могилы с железными бирками на подгнивших колышках, дороги, выстланные человеческими костями. Да что же это за век такой, что за планета, — когда радость непозволительна, когда счастье детей выглядит кощунством перед судьбой отцов!

Прекрасна, но не для тех, кто приехал сюда под конвоем. То была другая Колыма — чудная совсем в ином смысле.

Колыма — река, по реке — край, по краю — историческое явление.

Она была в течение двадцати лет (1934–1954) невольничьим берегом, раскинувшимся от Охотского до Восточно-Сибирского моря, от Индигирки до Берингова пролива. Одна двадцатая территории Советского Союза, самый большой остров Архипелага ГУЛАГ, равный по величине нескольким Франциям. И прошли ее, по приблизительным, неофициальным подсчетам (а где взять другие?), несколько миллионов человек! Кто прошел, многие — остались там навечно.

В этом краю, оказавшемся географически и природно идеальным местом для каторги, отрезанным от мира пустынями гор и морей, без специального разрешения ни въедешь, ни выедешь, были побиты все рекорды бесчеловечности в человеческой истории.

«Успех» обеспечен уже одним только климатом — именно здесь расположен полюс холода. Студенее лишь Антарктида, необитаемая тогда, но можно не сомневаться, что, дотянись у Сталина руки до шестого материка, он бы и там разместил лагеря, доживи он до космического века, — и на Луне устроил бы ГУЛАГ, обнес колючей проволокой.

Во всем Архипелаге Колыма отличалась не только жестокостью режима, но и самой высокой смертностью. Норма выработки для зэка-горняка бывала в полторы тонны в сутки (сравним: на царской каторге, в Нерчинске — пятьдесят килограммов!). Рабский труд, современное средневековье — и над всем этим надпись на воротах при входе в зону: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Что это, как не лагеря уничтожения, свой, отечественный фашизм?

Студеное небо и вечная мерзлота — как символ одичания и бездушия. Земля, которая не принимает человека даже мертвым. И над всем этим — бодрый «Марш стахановцев Колымы»:

За дело советской Отчизны родной,

Великого Сталина дело,

Тряхнем молодецки седой стариной,

Чтоб слава о нас прогремела.

Вперед же, стахановцы, смело вперед,

Великое племя героев!

Пусть всюду услышит советский народ

О наших колымских забоях…

У нас еще и сейчас не хватает смелости посмотреть правде в глаза. Столь многократно воспетое социалистическое освоение этого края — не более чем мираж. По существу, это было колонизацией, только с использованием не местной, а привозной рабсилы, своего, а не чужого народа, и методами не менее, а, вероятно, более зверскими, чем при покорении Африки и Америки.

Бытовавшее многие годы идиллическое мнение о первом начальнике «комбината особого назначения» Дальстрой, верном ленинце, добром Эдуарде Берзине[142], о том, что при нем все было нормально, — тоже одна из многих иллюзий хрущевской «оттепели». Дальстрой с самого начала был детищем и частью ОГПУ-НКВД-МВД, разве что порядки вначале были помягче, гайки закручены чуть слабее. Но на ту же резьбу!

Преступлением были не «отдельные действия властей» и не «известные нарушения законности» — сам строй жизни был преступным, навязанным народу кровавым, насильственным путем. А жертвами не только правоверные большевики, попавшие в колымскую мясорубку, но и привезенные туда еще при Берзине члены других партий, тоже делавшие революцию «левые» и «правые» (шаг влево, шаг вправо — известно что): эсеры, анархисты, меньшевики, троцкисты или священники, не говоря уж о простом народе — крестьянине, рабочем, который попадал за решетку по пустячному поводу, за одно неосторожное слово, пощечину чиновному негодяю.

Да и среди так называемых уголовников, кроме громил и убийц, были люди, наказанные совершенно несоразмерно проступку, подведенные к нарушению закона самой властью в силу социальных условий — голода, бездомности, нищеты. Взять хотя бы один из таких законов — объявленное публично постановление от 7 апреля 1935-го, распространившее все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с двенадцатилетнего возраста. Никто не знает, сколько этим постановлением расстреляли или упрятали за решетку и колючую проволоку беспризорных сирот и таким образом успешно решили эту социальную проблему. Куда уж тут Достоевскому со слезинкой невинного ребенка!

Берзин получил в подарок от Крупской автомобиль Ленина. Какая ирония, какой жуткий символ — машина Ильича, уже без хозяина, катит по социализму вдоль концлагерей!

Чего уж чего, а символов здесь хватало! На Колыму рабсилу вез в своих трюмах «Николай Ежов»… Прямо в магаданский парк культуры и отдыха имени Ягоды (хотя, простите, при Ежове его переименовали!).

Берзин, устав от тяжкой работы, ездил как-то отдохнуть в Ниццу. Интересно, что говорил он там любопытным иностранцам? Наверно, то же, что Максиму Горькому, — о возрождении дикой окраины, подвигах первопроходцев, о перековке человеческого материала? Да что Берзин — он был не из худших, даже лучше многих, иначе не перешел бы так скоро в разряд жертв, но прежде — от этого не уйдешь — был соучастником, помощником кремлевских и лубянских палачей.

Еще один миф — знаменитый полковник Гаранин, в 1937–1938-м — хозяин Колымы, летавший по ней расстрельной «тройкой»[143]. Он самолично расстреливал зэков, иногда просто по счету — каждого десятого или третьего, списки убитых для устрашения зачитывали на разводе всем другим — каждое утро. А потом и самого расстреляли — как японского шпиона. Так вот, я помню, что еще сравнительно недавно, уже в 70-е, в Магадане на полном серьезе рассказывали, что иностранные изверги «нашего», «советского» Гаранина подменили по дороге на Колыму его братом, своим разведчиком.

Обмануть удавалось не только свой народ, но и весь мир. Очередной начальник Дальстроя Никишов — вот ведь отчаянный какой! — принял в конце войны официальную американскую делегацию во главе с вице-президентом Генри Уоллесом. Недаром слыл театралом, держал крепостную труппу из профессионалов. Спектакль был великолепен! Американцы не заметили на Колыме зэков и отбыли на родину, восхищенные «глубокой культурой» генерала и его молодой супруги Гридасовой, начальницы Маглага.

Появились уже мифы и с другой стороны, так сказать, с обратным знаком, — когда всех без исключения заключенных зачисляют в разряд невинных жертв. Никогда не забуду, как однажды в Дрездене мой чешский друг сказал по поводу американской бомбардировки города: «Почтим память всех жертв. — И добавил: — Кроме эсэсовцев…» Сидели в наших лагерях и действительные преступники, убийцы, фашистские полицаи, которые боролись против нашей страны с оружием в руках. Были и такие, кто, прежде чем стать жертвой, побывал палачом. Ох, как непросто порой понять, где кончается палач и начинается жертва, если они совмещаются в одном человеке! Да и в лагерях, среди зэков, было немало сексотов, виновников гибели других. Кто разберется в этом дьявольском хитросплетении судеб?

Помню Бутугычаг, что в переводе с местного, эвенского, значит Черные Камни — мрачное ущелье, затерявшееся среди бесчисленных сопок и гор. Мы приехали сюда летом, и машина долго пробиралась по долине ручья в сплошных лилово-красных зарослях иван-чая. Миновали руины уранового рудника: остов обогатительной фабрики, зияющий темными дырами окон и дверей, обвалившиеся входы шахтных выработок — склоны гор еще теснее обступили нас, сомкнулись со всех сторон, скрывая солнце. Потемнело, откуда-то, словно из-под земли, повеяло холодом.

Перед нами лежал лагерь. Вернее, то, что когда-то было лагерем: мощные циклопические сооружения из дикого камня с железными коваными решетками, выбитые тысячами зэковских ног дороги, до сих пор не заросшие, кучи полусгнившей обуви и ржавых консервных банок. И полное безлюдье.

Но в лагерь мы попали не сразу. Дорогу преградил медведь. Он разгуливал невдалеке от нас, не спеша, словно хранитель здешних мест, бросая угрожающие взгляды: идите, мол, туда, откуда пришли, я здесь хозяин! И ретировался не сразу, с явной неохотой, только когда мы подошли совсем близко…

— Зря он вас пустил! — сказал мне поэт Анатолий Жигулин, когда я рассказывал ему об этой поездке. — Нечего глазеть!

Жигулин как раз был узником Бутугычага. А мы приехали с целью осмотра: не организовать ли здесь Мемориал жертвам Колымы. Теперь я думаю: может, мой старший друг прав? Надо ли торить в такие места дороги, превращать их в музей, возить экскурсантов, произносить заупокойные речи? Кажется, сама природа в образе медведя наложила на Бутугычаг табу для человека. Любое вмешательство станет попыткой с негодными средствами, а то и святотатством. А Мемориал можно поставить в другом месте, ближе к людям.

Потом мне показали аэрофотоснимок Бутугычага. Я обомлел: складки гор сходились здесь в виде четко проступающей фигуры человека, склоненного под непосильной ношей, с ногами, ушедшими по колено в землю. Природа пометила это место зловещим знаком, гигантским рисунком согбенного зэка-раба.

А люди создали еще один нетленный и нерукотворный памятник — Слово о гулаговском аде.

Есть еще один разряд рукописей, которые в прямом смысле литературой не назовешь. Ценность и сила их — в обнаженной достоверности, в красноречивости самого факта.

Простая школьная тетрадка. И в ней — без запятых, с ошибками, большими неровными буквами:

Москва Союз писателей Материал требует обработки

Прошу вас извинить за почерк и знаки препинания у меня каторак да и болезнь двойной инсульт меня два раза парализовало. Вот уже восемь лет как парализован на почве нервной системы. Вы спросите откуда нервы пишу вам по порядку…

Иван Васильевич Окунев из села Красное Липецкой области рассказывает о своей судьбе. О том, как в 38-м, двадцатилетним парнем, был арестован и отправлен в колымские лагеря только за то, что у него оказался просроченным паспорт, в каких страшных условиях работал там и жил, вернее, пытался выжить.

Привезли нас на Колыму. Вместо обуви нам дали два рукава от списанных бушлатов и одну пару рукавиц и все это на два года. Работали в забоях на золотых приисках и рукава в забое по щебню быстро рвались выскакивала вата и голые пальцы отмерзали. И вот в декабре на наряде начальник лагеря Кулиев объявил у кого какая будет просьба говорите пока не ушли на работу.

И вот мы двое стали просить рукава. А двое трясут над головой рваными рукавицами. Нам четверым велели выйти из строя а остальным скомандовали на работу. Нас повели в изолятор. Кулиев вызвал пожарников ударом в рельсу. Слышим и видим в щели между досок как они прибежали с пожарным рукавом. Заработал движок и направили на нас. Мы бежим из угла в угол но он направлял на нас. Мы кричали звали папу и маму ругая их всякими словами. А в этот день было пятьдесят градусов утром поломалась рама автомашины от мороза.

И так поливали полчаса потом заглох движок. А часа через четыре пришел Кулиев и стал говорить чтоб мы шли в барак но мы все смерзлись и не могли тронуться с места. Тогда он позвал пожарного который пришел с маленьким топориком и стал обрубать нас друг от друга. Я стоял сзади и меня вырубили первого подтащили к двери. И закричали марш в барак! Но у меня ватные брюки смерзлись и я сказал что не могу. Я помогу! Ударом ноги в спину я вылетел на улицу ударился лицом об стежку которую протоптали разбил губу во рту оказались два зуба и стало солоно от крови.

Подбежали два пожарника и ногами покатили по направлению к бараку до барака было метров двадцать пять. Но когда подкатили я превратился в снежную бабу на мокрую одежду налип и замерз снег. Тогда поставили к бараку спиной и прикладами стали обивать снег да так что костям больно. Я упал. Тогда за ноги через порог потащили в барак а сзади катят остальных. Слезы причитания и ругань бойцов. Я лег на нижние нары против печки. Проснулся ночью болела голова кололо в груди температура большая.

Утром дневальный объявил подъем. Я стал будить мокрых соучастников но двое были мертвы. Меня отвели в санчасть. Врач спросил фамилию имя и отчество он сказал что мы с тобой тезки. Тогда он спросил откуда рождением. Я сказал с Москвы он как бы обрадовался и говорит а мы земляки. Он сказал что был главврачом Кремля. А за что вас посадили? Обвинили в смерти Максима Горького. Это все что я запомнил но фамилию я не спросил.

В течение месяца он меня вылечил. Было воспаление легкого. Четвертый из нас умер в санчасти а я остался живым. Иван Васильевич ко мне относился хорошо я выздоровел. Тогда он сказал что оставляет меня. Спрашивает что я боюсь мертвых? Я сказал боюсь только живых. Тогда я тебе дам работу. В двух километрах от лагеря находился морг. И мне надо было ночью топить печь в морге оттаивать трупы а утром приходили два врача натомировали.

И вот каждый вечер на лошади привозили 18 трупов это ежедневно и вот я на три стены ставил по 6 трупов. Они мерзлые прислонишь к стене и они стоят пока оттают. В помещении темно. Печка бочка из-под горючего дрова смоляные горят жарко бока у печки красные. Подброшу дрова сам хожу разговариваю с ними чей откуда женат или нет? А вот молодой небось не успел жениться? У тебя осталась девушка небось ждет? Но моя вышла замуж это точно такие красивые долго не сидят. Как твою звать? А моя Тоня Чубарова и щас о ней думаю. Красавица.

И оттаивал морг до 1945 года.

Но вот закончилась война про которую мы не знали. Почта не доходила но однажды повесили ложный ящик много писали жалоб но после вызывали кореспондентов и избивали до потери сознания…

Невдалеке от нашего лагеря была сопка звали ее Рыжая на ней стоял трактор. Туда привозили из других приисков на машинах накрытых брезентом они кричали до свидания ехали мимо нашего лагеря.

Там к готовым траншеям ставили людей заводили трактор и из пулемета расстреливали…

Это я надумал написать чтоб знали что такое Колыма а подумаю умру и не будут знать где хоронили репрессированных. Это тысячи.

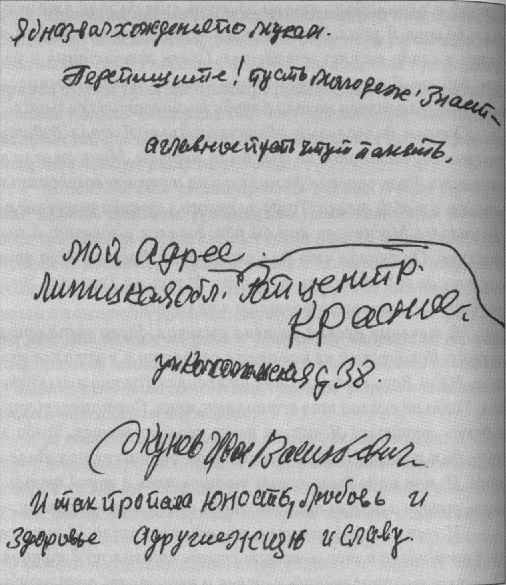

Может кто из писателей перепишет. Но извините за почерк я парализован дважды и сейчас пишу а плечи дрожат. И плачу вспоминается что пережил. Я б назвал Хождение по мукам. Перепишите! Пусть молодежь знает а главное пусть чтут память. Теперь я умру спокойно. Рассказал почти все…

Из письма И. Окунева

1990

Первое чувство после прочтения: все! Хватит! После этого уже нечего читать о тюрьмах и лагерях! Больше уже никто не скажет, после этого — не рассказа, нет — выдоха, слова-выдоха никому не известного человека. И сколько еще таких, канувших в бездну! Миллионы Божьих Искр, вспыхнувших и погасших от взмаха державной десницы. И каждая вмещала в себе — мир…

Сначала, как сквозь игольное ушко, продевали через тюремную камеру, чтобы сломить, подчинить арестом, наветом, пытками.

Потом волокли железным путем в вагонном ящике, неделями, месяцами, через всю страну, прошивая ее насквозь кровавым швом — считай на прощанье ребрами каждую версту родимой. Подыхай от жажды и голода. Забудь, что ты человек!

Потом сбивали полуживым клубком в бочку трюма и по волнам катили дальше, в слезах, дерьме, блевотине, с ножом, приставленным к горлу уркой-нелюдью.

И наконец, выбрасывали на край света, где золото моют в горах, откуда возврата уж нету.

Здесь начиналась Колыма.

И если ты все-таки еще жив, забудь прошлое, ты не тот, кем был, отныне некому тебя любить и тебе любить некого. Ты колымский зэк. Здесь, на вечной мерзлоте, то пресловутое в тебе, именуемое душой, выйдет, как пар, уступая последнему инстинкту, звериной жажде жить.

Выбрасывали на магаданский берег, расшвыривали по лагерям кого куда, но всех одинаково — умирать. Так было задумано. И умереть было легче всего. Трудно — выжить. Всего труднее, почти невозможно — остаться человеком. Несмотря ни на что.

Кроме высокого примера человечности эти люди дали нам еще пример — спасения через Слово. Одна из них, Нина Гаген-Торн, сказала об этом чеканной формулой: «Те, кто разроет свое сознание до пласта ритма и поплывет в нем, не сойдут с ума. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба…»

В двадцатом столетии духовный подвиг декабриста Гавриила Батенькова повторят тысячи — сообразно силе гнета, насилия и противоборствующего им отпора. Тот же рывок в Седьмое Небо — как единственный выход.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Часть IV Метеорологические наблюдения. Распорядок дня. Испытания автомобиля. Посещение базы «Дискавери». Экипировка для похода на полюс. Рационы. Последние распоряжения

Часть IV Метеорологические наблюдения. Распорядок дня. Испытания автомобиля. Посещение базы «Дискавери». Экипировка для похода на полюс. Рационы. Последние

Глава 22 «Мы можем запускать ракеты не только через Северный полюс...»

Глава 22 «Мы можем запускать ракеты не только через Северный полюс...» Хотя Советский Союз всегда подчеркивал, что освоение космического пространства в нашей стране носит исключительно мирный характер, на самом деле ни один полет не обходился без того, чтобы в его

В одиночку на Северный полюс

В одиночку на Северный полюс Даже среди отчаянных одиночек японец Наоми Уэмура выглядит экзотично. Он восходил на высочайшие вершины всех пяти континентов, сплавлялся на плоту по Амазонке и завершил жизнь на очередном маршруте. В 1977 году он решил в одиночку достичь

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ САМОЛЕТА Ан-74 НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ САМОЛЕТА Ан-74 НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС И. Бабенко. Л. Романюк В конце февраля 1986 года в Гостомель приехал Зам. главного редактора газеты "Комсомольская Правда" Владимир Николаевич Снегирев. Проблема, с которой он обратился к нам, была достаточно серьезной – шла речь

КУРС — НА ГЕОМАГНИТНЫЙ ПОЛЮС

КУРС — НА ГЕОМАГНИТНЫЙ ПОЛЮС День 13 февраля 1956 года стал знаменательным в жизни нашей экспедиции. Над южнополярным поселком Мирный поднят флаг нашей Родины — на берегу шестого континента открыта Первая советская научная обсерватория.Еще накануне жители Мирного