Я тень

Я тень

Прыжок — и я в уме…

Тюремные голоса преследовали Мандельштама: твердили о преступлении и наказании, перечисляли людей, которых он выдал. Ему казалось, что они уже казнены. Старший конвоир, тезка Мандельштама, добрый парень Ося говорил Надежде Яковлевне:

— Да успокой ты его! Это только в буржуазных странах за стихи расстреливают.

А осужденный постоянно, неотступно ждал расправы, назначал час: «Сегодня в шесть…» Жена тайком переводила часы.

Он не выдержал: уйти из жизни самому показалось легче, чем от чужой руки.

В ОГПУ

Александра Эмильевича Мандельштама

ЗАЯВЛЕНИЕ

28 мая по приговору ОГПУ брат мой О. Э. Мандельштам был выслан на три года в Чердынь. Жена брата Н. Я. Мандельштам, сопровождающая его в ссылке, сообщила телеграммой из Чердыни, что брат психически заболел, бредит, галлюцинирует, выбросился из окна второго этажа и что на месте, в Чердыни, медицинская помощь не обеспечена (медперсонал — молодой терапевт и акушер). Предполагается перевод в Пермскую психиатрическую больницу, что, по сообщению жены, может дать отрицательные результаты.

Прошу освидетельствовать брата и при подтверждении психического заболевания перевести его в город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки, близ Москвы, Ленинграда или Свердловска.

6 июня 1934 г.

Заявление это, находящееся в деле, судя по всему, напугало огэпэушников: ведь Сталин приказал — «сохранить»! На Урал полетели «меморандумы»: немедленно проверить психическое состояние осужденного, оказать содействие в лечении, поместить в больницу.

А 10 июня Особое совещание пересмотрело дело и постановило лишить Мандельштама права проживания в Московской и Ленинградской областях и еще в десяти центральных городах Союза. В других городах, стало быть, жить разрешалось. Мандельштам выбрал Воронеж — кто-то хвалил ему этот город, да и к Москве поближе.

Близкие объясняют пересмотр дела заступничеством Бухарина — Надежда Яковлевна бомбардировала телеграммами из Чердыни и его. Помогли, вероятно, и хлопоты друзей. В письме Сталину Бухарин написал: «Поэты всегда правы, история за них» — и добавил: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин понял, что дело Мандельштама уже приняло широкую огласку, и любой исход будет связываться с его, Сталина, именем. «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие», — начертал он на бухаринском письме.

Тогда-то и прозвенел его знаменитый телефонный звонок к Борису Пастернаку. Известно о нем стало со слов самого поэта, который не считал нужным это скрывать и возвращался к разговору со Сталиным на протяжении всей своей жизни. Однако, распространяясь в литературной среде, событие это искажалось, рождало множество разноречивых версий и сплетен. Одна из интерпретаций, весьма характерная для братьев писателей, зафиксирована в следственном деле. Драматург Иосиф Прут в своем отзыве о Мандельштаме при его реабилитации пишет со слов поэта Кирсанова:

Борису Пастернаку позвонил Поскребышев[130] и сказал:

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин!

И действительно трубку взял Сталин и сказал:

— Недавно арестован поэт Мандельштам. Что вы можете сказать о нем, товарищ Пастернак?

Борис, очевидно, сильно перепугался и ответил:

— Я очень мало его знаю! Он был акмеистом, а я придерживаюсь другого литературного направления! Так что ничего о Мандельштаме сказать не могу!

— А я могу сказать, что вы очень плохой товарищ, товарищ Пастернак! — сказал Сталин и положил трубку.

Сценка получилась вполне просталинская и противопастернаковская. Увы — «испорченный телефон», и сработал он не в пользу писателей.

На самом деле было иначе. Чтобы внести ясность, приведем этот важный телефонный разговор в том виде, в каком передал его Надежде Яковлевне сам Пастернак вскоре после события.

Сталин. Дело Мандельштама пересматривается. Все будет хорошо. Почему вы не обратились в писательские организации или ко мне? Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь.

Пастернак. Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали.

(Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с Мандельштамом, которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались).

Сталин. Но ведь он же мастер? Мастер?

Пастернак. Да дело не в этом.

Сталин. А в чем же?

Пастернак ответил, что хотел бы встретиться и поговорить.

Сталин. О чем?

Пастернак. О жизни и смерти.

На этом Сталин бросил трубку.

Позвонив Пастернаку, он еще прикидывает, как поступить, проверяет реакцию писателей, оценку Мандельштама как поэта — знает, что Пастернак не солжет. И конечно, меньше всего его волнует судьба самого Мандельштама или интересы поэзии. Благоприятный исход дела ему просто-напросто выгоден. На носу первый съезд советских писателей. Лучше было поиграть в кошки-мышки с поэтом, а в его лице — со всей интеллигенцией: с одной стороны, показать себя ее другом, с другой — припугнуть.

— А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр, — прокомментировал Мандельштам сталинский разговор с Пастернаком.

Но это была только отсрочка. Сталин никогда ничего не прощал, тем более такого — прямого выпада против себя. Мертвый Мандельштам был бы опаснее — стихи казненного звучат сильнее. Сломать никогда не поздно — попробуем согнуть — заставим поклониться! И сам Мандельштам, в отличие от многих, не питал тут никаких иллюзий. Он был уверен, что расправа только отложена до более удобного момента.

Я должен жить, хотя я дважды умер…

Все последующие годы ссылки в Воронеже, Савелове, Калинине для Мандельштама — сплошная цепь судорожных попыток уцелеть, примириться с действительностью, найти себе нишу в советской жизни. Нет, поэт вовсе не был небожителем. Он боится выпасть из истории, изо всех сил рвется к своим современникам, ищет сближения с писательскими организациями. И всякий раз терпит крах, и все больше убеждается в своем отщепенстве, ненужности, невозможности дышать — в этом стерилизованном, жестко регламентированном времени-пространстве. Островок его жизни тает, связи с людьми рвутся одна за другой. Общество отторгает его как инородное тело. И остается одно — бездомное скитание, нищета, унижение и пронизывающий полицейский контроль. Отчаяние нарастает — и приближает развязку.

Он уже снова затравлен, загнан в угол. Крик о помощи — в его письме Корнею Чуковскому (1937):

«Физически искалеченный — стал на работу. Я сказал — правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл… Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали… Я поставлен в положение собаки, пса… Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть… В Союз писателей — обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть только один человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться… Помогите… Нового приговора к ссылке я не вынесу».

И снова все упирается в Сталина. Он один — полновластный хозяин любого из подданных в своей империи. И зачем ему рассуждать с поэтами о жизни и смерти, если и жизнь и смерть — в его руках! Еще в «Четвертой прозе» Мандельштам сказал о «рябом черте», которому запроданы на три поколения вперед те писатели, что «пишут заранее разрешенные вещи».

И вот он сам идет на последний шаг, последнее унижение: он пишет Сталину — не письмо, а оду! Он, пригвоздивший вождя к позорному столбу, вымучивает стихи, прославляющие его, — холодные, безжизненные и никому не нужные, потому что сотни ретивых борзописцев делают это куда лучше. На какое-то время он утрачивает сознание своей правоты. А потом признается: «Это была болезнь». Попытка насилия над собой опять не удалась.

Не с одним Мандельштамом случалось такое. И Ахматова, когда арестовали ее сына, пыталась выкупить его у Сталина — стихами. И тоже не получилось. И Борис Пастернак согрешил — даже не по необходимости, а по всеобщему духовному затмению, сталинскому идолопоклонству, желанию быть как все.

Поэт по природе своей не может служить злобе дня, его родина — вечное добро. Но при сталинском режиме тот, кто хотел служить вечности, становился кандидатом на тот свет, ибо с этого его сживали.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных…

Весной 1938-го Мандельштам получил от Литфонда милостыню — путевку в дом отдыха «Саматиха», недалеко от Москвы. Перед отъездом он добился приема у Владимира Ставского, генерального секретаря Союза писателей.

— Я буду бороться в поэзии за музыку зиждущую! — говорит ему Мандельштам.

Тот внимательно слушает, желает хорошего отдыха, обещает до возвращения решить, что делать с его стихами и на какие средства жить. Хотя знает, что возвращения не будет.

Ибо уже готовит письмо Ежову, письмо-приговор.

Сов. секретно

Союз Советских Писателей СССР

Правление

16 марта 1938 г.

Наркомвнудел тов. Ежову Н. И.

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).

Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский

К письму приложена «рецензия»:

О СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА

Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою строку.

Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком.

Едва ли можно отнести к образцам ясности и следующие строки:

Где связанный и пригвожденный стон?

Где Прометей — скалы подспорье и пособье?

А коршун где — и желтоглазый гон

Его когтей, летящих исподлобья?

Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность. Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным.

Относительно хороши (и лучше прочих) стихи пейзажные, хороши стихотворения: 1) «Если б меня наши враги взяли…», 2) «Не мучнистой бабочкою белой…» и 3) «Мир начинается, страшен и велик…»

Есть хорошие строки в «Стихах о Сталине», стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных. В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине.

У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но — читая — я на память большой разницы между теми и этими не чувствую, что, может быть, следует отнести уже ко мне самому, к нелюбви моей к стихам Мандельштама.

Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах — о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует.

И подпись — Петр Павленко.

Снова этот человек, как неотступная тень, возникает в судьбе Мандельштама. Почему именно он — сугубый прозаик — давал отзыв о стихах? Не нашлось, что ли, экспертов среди поэтов? Или тут нужен был совсем иной специалист — по особым, тайным поручениям?

«В своем одичании и падении писатели превосходят всех», — скажет Надежда Яковлевна, имея в виду Павленко, его роль соглядатая и рупора Органов. А ведь она не знала о рецензии-доносе, которая — в том же ряду поступков будущего сталинского лауреата.

Документы еще раз убеждают: созданный Сталиным Союз писателей был не только органом подавления свободы слова, удушения творчества, но и тайным осведомителем, своего рода филиалом Лубянки.

Заявление Ставского-Павленко вшито в следственное дело Мандельштама 1938 года и служит тем детонатором, который и привел к гибельному взрыву. Пишет не просто пролетарский писатель Владимир Ставский от своего имени — доносит генеральный секретарь Союза писателей, по долгу службы, от имени всей литературы Страны Советов: уберите Мандельштама, паршивая овца все стадо портит!

Через несколько лет Ставский погибнет на войне. Павленко доживет до 1951-го в довольстве и почете, его именем будут называть улицы. Парадокс — Борису Пастернаку до самой смерти суждено жить в Переделкине на улице Павленко! И до сих пор она называется так!

Книги Ставского и Павленко давно никто не читает, но имена солидно улягутся в энциклопедии и научные труды, и нигде о них, как и о многих других, им подобных, не будет сказано: провокатор, доносчик, убийца.

А ведь и эту расправу Мандельштам предсказал заранее, когда писал в «Четвертой прозе»:

«И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями… Я виноват. Двух мнений здесь быть не может… Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией… И все им мало, все мало… С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?»

То же, что у любимого Мандельштамом Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…»

Как может «помочь решить вопрос» о поэте Ежов?

На письме Ставского — штамп: «4 отдел ГУГБ. Получено 13 апреля 1938». Стало быть, около месяца Ежов держал письмо, видимо, согласовывал со Сталиным, потом отдал подчиненным, запустил машину. И завертелось!

Начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ Юревич[131] настрочил справку, в которой умело развил пассажи Ставского:

По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного положения» и своей болезни.

Антисоветские элементы из литераторов, используя Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него «страдальца», организуют для него сборы среди писателей. Сам Мандельштам лично обходит квартиры литераторов и взывает о помощи.

По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды. В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия.

Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции.

В справке собраны все компроматы, которые есть в биографии поэта: сын купца 1-й гильдии, был членом партии эсеров, позже примкнул к анархистам. И главное преступление, которое Лубянка не забыла, хотя хозяева ее сменились, и час расплаты за которое теперь настал: «написал резкий контрреволюционный пасквиль против тов. Сталина и распространял его среди своих знакомых путем чтения».

Резолюция: «Арестовать. М. Фриновский[132]. 28 апреля 1938 г.».

Этот же Фриновский подписал и ордер на арест.

Я, кажется, в грядущее вхожу

И, кажется, его я не увижу…

В доме отдыха Мандельштамам жилось уютно, просто замечательно! Впервые за многие годы изгнанники получили долгожданную передышку. Отдельное жилье, полное довольствие, внимание и предупредительность обслуги. Так хорошо, что Мандельштам даже засомневался:

— Мы, часом, не попали в ловушку? — Но отогнал от себя подозрения.

А это и была западня. Недаром дважды звонили в дом отдыха из Союза писателей и справлялись, как и что; приезжало районное начальство и проверяло наличие отдыхающих — все ли на месте. Поместили в дом отдыха — чтобы никуда не ушел от взора Органов, был под присмотром — легче взять.

За это время в Москве прошел кровавый процесс правотроцкистов. 15 марта был казнен Николай Бухарин — бывший высокий покровитель поэта, исход процесса, вероятно, тоже повлиял на судьбу Мандельштама (не случайно донос Ставского датирован 16 марта).

Наступил май. Отпраздновали международный праздник трудящихся. И нагрянули под утро 3-го.

На сей раз чекисты (в документах на арест — троица: Илюшкин, Шышканов и Шелуханов) долго не возились, управились в считанные минуты. Затолкали бумаги в мешок: «рукопись и переписка — одна пачка, книга — автор О. Мандельштам», забрали арестованного, сели в грузовик и умчались.

На Лубянке подчистили остатки личной жизни: чемоданчик, наволочку, деревянную трость, помочи и галстук. На анкете, заполненной Мандельштамом, написано: «Террор» — и подчеркнуто дважды — видимо, по этой линии предполагалось вести арестованного дальше.

Протокол допроса один, помечен 17 мая. Дело ясное, повторное — осталось соблюсти формальности. Допрашивал младший лейтенант Шилкин.

Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?

Ответ. Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю.

В. За что вы были арестованы в 1934 г.?

О. В 1934 г. я был арестован и осужден за антисоветскую деятельность, выразившуюся в сочинении (на протяжении ряда лет) контрреволюционных стихотворений («Керенский», «Весна», «Кассандра» и др.), к трем годам высылки в г. Воронеж.

В. После высылки вам запрещено было проживать в Москве. Несмотря на это вы наезжали в Москву почти легулярно (так в тексте, видно, что за грамотей допрашивал поэта! — В.Ш.).

Расскажите, к кому и с какой целью вы ездили в Москву?

О. По окончании высылки летом 1937 г. я приехал в Москву, не зная того, что мне запрещено проживать в Москве. После этого я выехал в село Савелово, а в ноябре месяце 1937 г. переехал в г. Калинин.

Должен признать свою вину в том, что, несмотря на запрещение и не имея разрешения, я неоднократно приезжал в Москву. Цель моих поездок, в сущности, сводилась к тому, чтобы через Союз писателей получить необходимую работу, так как в условиях г. Калинина я не мог найти себе работы.

Помимо этого я добивался через Союз писателей получения критической оценки моей поэтической работы и потребности творческого общения с советскими писателями. В дни приезда я останавливался у Шкловского (писатель), Осмеркина (художник), которым я читал свои стихи. Кроме вышеперечисленных лиц я также читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина, Пастернаку, Маркишу[133], Кирсанову, Суркову, Петрову Евгению, Лaxymu и Яхонтову (актер).

В. Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете. Дайте правдивые показания.

О. Никакой антисоветской деятельности я не вел.

В. Вы ездили в Ленинград?

О. Да, ездил.

В. Расскажите о целях ваших поездок в Ленинград.

О. В Ленинград я ездил для того, чтобы получить материальную поддержку от литераторов. Эту поддержку мне оказали Тынянов, Чуковский, Зощенко и Стенич[134].

В. Кто оказывал вам материальную поддержку в Москве?

О. Материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов.

В. Расскажите о характере ваших встреч с Кибальчичем…

О Кибальчиче (литературное имя — Виктор Серж) следователь заводит речь не случайно. Одно знакомство с этим известным троцкистом, причисленным к опаснейшим врагам советской власти, считалось преступлением и вменялось в вину.

Ответ. С Кибальчичем я встречался исключительно на деловой почве, не более трех раз. Первый раз в 1924–1925 гг. я зашел к нему на службу в Ленгиз за получением переводной работы. Второй раз я был у него на квартире, это посещение также было вызвано необходимостью получения переводной работы. И третий раз, в 1932 г., я, будучи в Ленинграде, пригласил к себе в гостиницу нескольких ленинградских писателей, в том числе и Кибальчича, которым прочел свое произведение «Путешествие в Армению». Больше нигде с ним не встречался.

На этом допрос и кончается, довольно странным образом, очень непохожим на лютую лубянскую практику. В самом деле, ведь следователь потерпел полное поражение — не получил нужных признаний. Да и, кажется, не очень старался. По существу, следствия вообще не проводилось, никаких конкретных обвинений предъявлено не было.

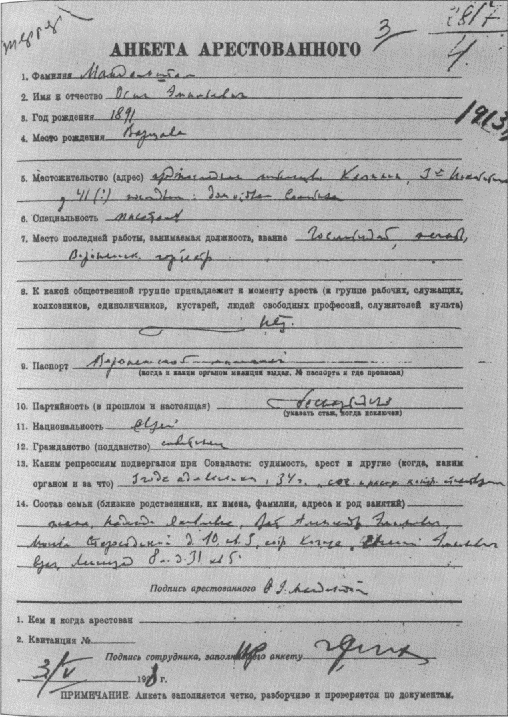

Анкета арестованного О. Э. Мандельштама

3 мая 1938 года

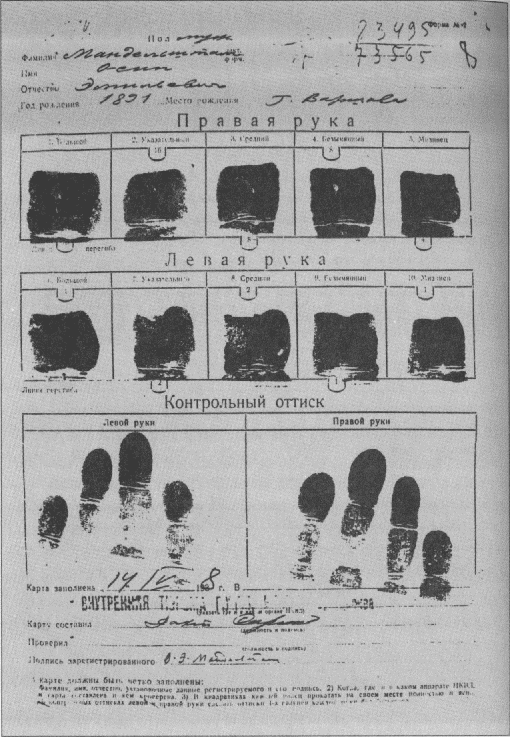

Оттиски пальцев рук О. Э. Мандельштама

14 мая 1938 года

Трое тюремных врачей (опять тройка!) освидетельствовали узника: «Душевной болезнью не страдает, а является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию. Как душевнобольной — вменяем».

Сочинить обвинительное заключение следователю Шилкину не составило большого труда — он тоже использовал письмо Ставского, иногда слово в слово. Генсек Союза писателей хорошо поработал на НКВД! Правда, кое-что следователь добавил и от себя: «Мандельштам поддерживал тесную связь с врагами народа Стеничем, Кибальчичем, до момента высылки последнего за пределы СССР и др.» «Террор» был снят, за недоказанностью, поэта обвинили, как и в 1934-м, по статье 58, пункт 10: антисоветская агитация.

2 августа Особое совещание при НКВД постановило: Мандельштама, «сына купца, бывшего эсера» — не поэта! — заключить в концлагерь сроком на пять лет.

Приговор означал: «изолировать» — и необязательно «сохранить», достаточно было взглянуть на осужденного, чтобы понять: пяти лет лагерей он не выдержит, приговор смертельный.

Через несколько дней он был переведен в Бутырскую тюрьму, служившую тогда всесоюзной пересылкой, — для направления «в Колыму».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Владимир ВОСТОКОВ ТЕНЬ ФИРМЫ «БЛИЦ»

Владимир ВОСТОКОВ ТЕНЬ ФИРМЫ «БЛИЦ» Не успел майор Хохлов войти в квартиру и поставить чемодан на пол, как жена, открывшая ему дверь, сказала:— Звонил Михаил Иванович, просил срочно приехать... Неужели до утра нельзя подождать? Не дадут отдохнуть с дороги...— Не ворчи. Раз

КРАСНАЯ ТЕНЬ

КРАСНАЯ ТЕНЬ Тяжелый люк сурдокамеры, казалось, охнул от неожиданности. Его редко открывают. Ни свет дневной, ни звук наружный не проникают сюда. Наглухо отделен мир земной. Сейчас у люка стоит Быковский. Инструктор вежливо предлагает:— Валера, зайди, отдохни.— Нет,

Глава 11 ТЕНЬ «БАРБАРОССЫ»

Глава 11 ТЕНЬ «БАРБАРОССЫ» НЕУДАЧИ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕСразу же после захвата Крита основные силы люфтваффе были направлены из Средиземноморья на восток для нападения на Россию. По количественному составу итальянский флот и ВВС[61] были способны обеспечивать поддержку

Глава 15 ТЕНЬ БУДУЩЕГО

Глава 15 ТЕНЬ БУДУЩЕГО Чтение строк данной книги (вышедшей в 1961 г.), посвященной последней (автор забыл о корейской войне 1950 – 1953 гг., в ходе которой ВВС США совершили 104 078 боевых вылетов и сбросили около 700 тыс. тонн бомб и напалма, то есть только вдвое меньше, чем на Германию в

Глава 9. Тень Гитлера

Глава 9. Тень Гитлера Одной из самых загадочных фигур Третьего рейха считают Мартина Бормана, который долгое время не привлекал к себе внимания со стороны мировой общественности. В своем «Берлинском дневнике за 1934–1941 гг.» Ширер, многократно упомянув ведущих вождей рейха

Тень звука

Тень звука – Ну а в Щукинское училище Вы в конце концов попали?– Я – как Буратино, который шел в одну школу, а пришел в другую. Чтобы как следует подготовиться к поступлению в Щукинское училище, одна из моих новых подруг посоветовала позаниматься в эстрадной

Я и моя тень

Я и моя тень NASA утверждает, что эта фотография (рис. 11) тоже была сделана во время экспедиции Аполлона-16. Поверхность горы на заднем плане не очень ярко освещена, на ней лежит тень — несмотря на то, что на Луне нет туч! Эта гора могла быть только частью очень неумело

Тень абвера

Тень абвера Смирясь в покаянии, душа получает свою высоту. А. Августин Несколько лет назад Николаю довелось пройти речным круизом на теплоходе «Молдавия» по голубой дороге Европы — Дунаю — от Будапешта (Венгрия) до Пассау (Германия) и обратно.Для Стороженко Венгрия

Глава XI. Тень меча

Глава XI. Тень меча К тому времени я давно переселился в Биконсфилд, графство Бакс. Многим кажется, что городок назван так в честь лорда Биконсфилда, но точно с таким же правом можно считать, что наша страна обязана своим именем пирату по прозвищу Англия (чуть не попросил у

«Последняя республика» и «Тень победы»

«Последняя республика» и «Тень победы» — Это мы говорили о книге «Самоубийство». Следующий шаг?— Следующий шаг — это книга «Последняя республика». Ответ на вопрос: отчего Советский Союз проиграл Вторую мировую войну?Когда мне говорят, что Советский Союз выиграл войну,

ТЕНЬ ЗОГА

ТЕНЬ ЗОГА Экзегеза Бессона В крутом фильме Люка Бессона «Пятый элемент» (лучше переводить как «Пятая стихия»), с очаровательной Милой Ио-вович и неукротимым Брюсом Уиллисом, из дальнего космоса приходит Абсолютное Зло, - Тень, Посланец Смерти, чтобы уничтожить

Тень самолета

Тень самолета На таксисте, который привез телеграмму, была фуражка с черным околышем, под пиджаком — теплый свитер. От улочки, где ему пришлось оставить машину, к дому вел довольно крутой подъем. Он изрядно упарился, когда наконец нажал кнопку звонка.По случаю хорошей