Обмен

26 сентября советские военнопленные, содержавшиеся в харбинском лагере, были отправлены поездом в Хайлар и далее на грузовиках к месту обмена. Режим был относительно мягким, пленным лишь «не давали смотреть на волю»; тем не менее майор Стрекалов после обмена смог доложить о наблюдавшемся им движении к Хайлару с юга колонны до 500 машин с солдатами и грузами и до полутора полков японской артиллерии.

Обмен пленными производился в двух местах – невредимых, выздоровевших и легкораненых передавали в нейтральной полосе на южных скатах высоты «752», в 8 километрах юго-восточнее Номон-Хан – Бурд-Обо, на том же месте, где велись переговоры. Тяжелораненых, которые могли не выдержать продолжительную перевозку на грузовике, доставили самолетами на выбранную в степи западнее или юго-западнее Номон-Хан – Бурд-Обо полевую посадочную площадку.

Официальные отчеты не содержат описаний процедуры обмена, поэтому остается обратиться к воспоминаниям очевидцев, написанным в шестидесятые годы и, вполне естественно, содержащим ошибки и неточности. Таких очевидцев известно двое – майор Нюмура Мацуити, представитель японского командования, непосредственно сопровождавший советских пленных к месту обмена и принимавший возвращенных японцев и Константин Симонов, в момент событий техник-интендант 2-го ранга и военный корреспондент газеты 1-й Армейской Группы «Героическая красноармейская».

Согласно Константину Симонову «Передача пленных происходила 2 октября[81] в двух пунктах: передача здоровых, а вернее, ходячих, пленных была назначена там же, где раньше велись переговоры, в центре, чуть ближе к правому флангу наших позиций. А передача тяжелораненых и не могущих двигаться назначена была ближе к нашему левому флангу, километра за полтора перед нашими позициями, на поле, которое могло служить аэродромом. Туда должны были прилететь наши самолеты, груженые японскими пленными, и их самолеты, груженые нашими пленными».

Мы с Ортенбергом приехали к месту передачи ходячих пленных рано, за час до начала процедуры. По дороге мы обогнали человек двести, маршировавших под конвоем, японцев, половина из них – легкораненые – гили с повязками, человек тридцать ехали на грузовиках.

Едва мы прибыли на место, как выяснилось, что кто-то чего-то не предусмотрел, и в результате все представители – и нагни и японские – оказались здесь. А туда, где будут передавать тяжелораненных, не послано ни одного представителя.

Между тем условленное время передачи приближалось. Чтобы понять последующее, надо представить себе схему расположения наших и японских позиций. Нагни, шедшие по границе позиции представляли собой в этом месте вогнутую в нагну сторону дугу. Таким образом, для того, чтобы проехать с правого фланга на левый по нашим дорогам, шедшим за нашими позициями, надо было делать объезд по всей этой дуге. Если же сделать тот же путь – с фланга на фланг – через японские позиции, можно было ехать по хорде этой окружности, то есть по значительно более короткой дороге.

Наш представитель – майор, которого теперь собирались отправить вместе с переводчиком туда, на левый фланг, – поехав в объезд дорогами, шедшими позади наших позиций, явно опоздал бы к началу передачи. Это сорвало бы намеченный ритуал, а мы хотели в точности придерживаться его.

Тогда тут же, на месте, неожиданно быстро договорились с японцами, и их представитель, полковник, взялся ехать вместе с нашими по прямой через японское расположение. Ортенберг, который в таких случаях мгновенно ориентировался, буквально впихнул меня в «эмку», рядом с переводчиком, прошептав мне в ухо, чтобы я не валял дурака, пользовался случаем и ехал: Там будет у тебя настоящий материал! Гораздо интереснее, чем околачиваться тут! […]

Наконец мы приехали на площадку, где должны были приземляться самолеты. По условиям, самолетов должно было приземлиться восемь: четыре с нашей стороны и четыре с японской.

Через несколько минут после нашего приезда первыми, согласно условию, стали приземляться японские самолеты. Три из них пришли пустыми только для того, чтобы забрать японских пленных. Только на четвертом оказались тяжелораненые наши – человек двенадцать: небритые, грязные, обросшие, ужасно исхудалые, в большинстве с тяжелыми ранениями, некоторые с ампутациями.

Один взятый еще в мае старшина был страшно худой, заросший до глаз бородой, в которой появилась седина, с ввалившимися глазами, с перебинтованной грудью, с одной ногой в шине и, что меня особенно поразило, в обгорелой гимнастерке без одного рукава. Так он был взят на поле боя, раненный в грудь, ногу и руку, в обгоревшей гимнастерке, и в таком же виде его возвращали нам через пять месяцев.[82]

Здесь же на площадке стоял наш маленький санитарный автобус. Оттуда раненым быстро притащили еду, шоколад, кажется, сгущенное молоко и еще что-то, поили их и кормили. Минут через пятнадцать подошли и паши самолеты; они снизились один за другим, и наши с помощью японцев стали вытаскивать оттуда японских тяжелораненых. Было их, по-моему, человек семьдесят, все на носилках, все тяжелые; некоторые могли садиться на носилках, некоторые лежали пластом. Все были одеты в чистое белье и в чистенькое, новенькое, с иголочки, японское обмундирование. Рядом с каждым лежала на носилках новенькая японская шинель, каждый был накрыт до пояса новеньким японским одеялом, словом, видимо, все соответствовало инструкции – «сдать в полном порядочке».

Я так и слышу, как звучат эти слова: «Сдать в полном порядочке». Сдали действительно в полном порядочке. Кстати сказать, это было нетрудно: в наши руки попало не то пятнадцать, не то двадцать тысяч полных комплектов зимнего обмундирования, завезенного японцами в предвидении зимней кампании.

Японцы лежали мрачно и тихо, чувствовалась их угнетенность. Полковник Харада, очень любезный и улыбчивый с нами, вдруг стал говорить каким-то свистящим, как хлыст, голосом. Бывшие тут же два японских майора и два капитана, – как выяснилось, военные врачи, – распоряжались выгрузкой и главным образом погрузкой пленных на самолеты. Японские санитары действовали грубо, швыряли носилки об землю, но никто из раненых не застонал и не охнул. Наши вытаскивали их гораздо мягче, вежливей, и даже не вежливей, а просто-напросто сердечней.

Японцы вели себя со своими ранеными нарочито грубо. В этом чувствовалась не столько действительная грубость, сколько необходимость быть грубыми на глазах у начальства, необходимость показать презрение к этим пленным. Санитары старались вовсю. Доктора считали носилки и тоже разговаривали резкими и свистящими голосами. Ни один из них так и не ответил на те несколько вопросов, которые – стоя рядом, я слышал это – задали им пленные. Врачи и санитары, не стесняясь, перешагивали через носилки.

Потом, когда выгрузили всех пленных, санитары вдруг появились с пачками белой бумаги, пошли вдоль рядов и одному за другим, быстро и грубо, начали надевать каждому из раненых на головы колпаки, похожие на большие пакеты, в которые у нас в магазинах насыпают крупу. Эти большие пакеты из плотной, в несколько рядов склеенной бумаги напяливались пленным на головы.

Как-то странно и тяжело было смотреть, как тем из раненых, кто сам не мог приподнять голову, грубо приподнимали ее и нахлобучивали на нее пакет, а следующий, тот, кто мог поднимать голову, уже сам приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу пакету.

Полковник Харада проходил мимо меня. Я задержал его и спросил: что они делают с пленными? Он быстро остановился и произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения: сначала он быстро улыбнулся. Это был жест по отношению ко мне – он отвечал на мой вопрос. Потом эта улыбка так же быстро исчезла, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он сказал:

– Это надевают на них для их пользы, чтобы им было не стыдно смотреть в лицо офицерам и солдатам императорской армии.

Наверно, надо было сказать ему, что после всего происшедшего на Халхин-Голе некоторым генералам и офицерам японской армии следовало бы надеть на голову такие мешки, чтобы им не было стыдно смотреть на своих возвращающихся из плена солдат, но, как часто в таких случаях бывает, эта мысль пришла мне в голову позднее, чем нужно, Харада уже отошел и отдавал какие-то распоряжения.

Пленных японцев быстро и грубо запихивали, именно запихивали, в японские самолеты, наших погрузили в один из наших самолетов. Самолеты один за другим начали подниматься в воздух, а мы остались на быстро опустевшей посадочной площадке».[83]

Тем временем на «главном» пункте продоисходил обмен пленными, способными передвигаться самостоятельно. Нюмура Мацуити, доставивший советских пленных из харбинского лагеря, рассказывал: «Здесь, маршируя в колонне по двое к месту своего назначения, русские пленные быстро оставили на траве все предметы, полученные от японцев – зубные щетки, полотенца, бумагу и прочее. Потапов[84] приветствовал солдат и поблагодарил их за труды, после чего они хором закричали «Ура Потапову!». В то время как японские военнопленные выглядели подавленными и стыдящимися, русские были счастливыми, гордыми, в приподнятом настроении. Разместившись в грузовиках, они начали петь военную песню. Нюмура был убежден, что советский консул в Харбине заранее установил связь с пленными, вероятно, посредством агентов, и убедил их, что они не будут наказаны, но, напротив – награждены за то, что хорошо сражались. Никто из военнопленных не захотел остаться у японцев. На Нюмуру хорошо организованное представление не произвело впечатления, в сталинистскую эру репатриированным русским солдатам, несомненно, предстояли тяжелые времена».[85]

Кадры кинохроники, снятой оператором Сергеем Гусевым во время обмена военнопленными, 27 сентября 1939 года, район в 8 километрах юго-восточнее Номон-Хан – Бурд-Обо

На левом фланге строя военнопленных – лейтенант Дмитрий Гусаров

Продолжает Константин Симонов: «…? тому времени, когда мы вернулись, церемония опроса и подсчета была закончена, и мимо нас промаршировали пленные.

Вначале прошли наши, их было человек восемьдесят. Во главе их шел одетый в синий танкистский комбинезон худой, черный, бородатый человек с печальными глазами и рукой на перевязи. Это, как мне сказали, был майор командир батальона нашей бронетанковой бригады. Его считали погибшим в одном из боев еще в июле. Но оказалось, что он в плену. Как старший по званию среди пленных, он вел колонну.[86]

Наши пленные молча прошли мимо нас и скрылись за поворотом дороги, уходившей к нашим позициям. Потом прошли японцы. Замыкая их колонну, ехали две открытые машины, в которых сидели раненые главным образом в ноги.

Дорога. По ней, замыкая колонну, едет последняя машина с японскими пленными. Она едет сначала мимо маленькой группы наших врачей и сестер, потом мимо группы наших командиров, руководивших передачей, потом мимо большой группы японских офицеров.

И вот на этом последнем куске дороги, под взглядами всех, кто стоит по сторонам ее, в кузове последней машины поднимается японец и демонстративно долго приветственно машет нашим врачам и сестрам перевязанной бинтом кистью.

Все стоят молча, наши и японцы, все это видят. А он, приподнявшись в кузове, все машет и машет рукой, машет долго, до тех пор, пока машина не скрывается за поворотом.

Кто был этот человек? Японский коммунист или просто человек, которому спасли жизнь наши врачи и который, несмотря ни на что, хотел выразить им последнюю благодарность? Что ждало этого человека там, в Японии: дисциплинарное взыскание или военный суд? Не знаю, но эта сцена до сих пор живет в моей памяти. Потом, вернувшись с Халхин-Гола, я написал об этом стихотворение «Самый храбрый», но мне не удалось выразить в нем все то, что было у меня на сердце, когда я видел эту сцену».[87]

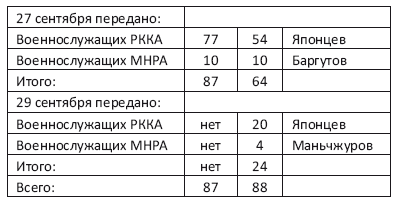

Передача пленных происходила в два этапа. 27 сентября состоялся первый обмен, в ходе которого советской стороне были переданы 87 военнопленных, 25 из которых имели ранения. «Японцы передали нам наших пленных в очень плохом виде: переутомлены, оборваны, часть в одном нижнем белье и босиком». Взамен японцам были переданы 64 военнопленных (по национальности: японцев 54, баргут 10; по воинским званиям: офицеров 1, унтер-офицеров 3, ефрейторов 7, солдат 53), при этом 37 человек были переданы ранеными. «Все пленные переданы в хорошем состоянии и обмундированы в новое японское трофейное обмундирование».[88]

По мнению японской стороны, «русские хотели сначала увидеть, сколько пленных вернется», поэтому передали в первый день только 64 человека. Тем не менее в выявленных документах не имеется следов какого-либо конфликта советской и японской комиссий по этому вопросу. Еще 24 человека (20 японцев и 4 маньчжура) были переданы 29 сентября, советские наблюдатели доложили, что «они 20 человек японцев посадили на грузовики и увезли, а 4 человека манчжур оставили на месте передачи до темноты».[89] Таким образом в общей сложности 27 и 29 сентября 1939 года Квантунской армии было передано 88 человек военнопленных.

Примечания:

1. Таблица составлена на основании шифротелеграмм Жукова Ворошилову № 1602 от 28 сентября и № 1646 от 30 сентября 1939 г.[90] с уточнениями по другим источникам.

2. Так как некоторые военнопленные японцы служили в армии Маньчжоу-Го в качестве инструкторов, а баргуты и маньчжуры в японских частях в качестве переводчиков и водителей, разделить их по принадлежности к Армии Великой Японской империи и Маньчжурской Императорской Армии на основании имеющихся документов не представляется возможным.

Количество пленных, переданных ранеными, в источниках указывается по разному. Согласно первому донесению об обмене пленными, среди них было 25 человек раненых. Однако в отчете комиссии по опросу военнопленных указано, что при взятии в плен не смогли оказать сопротивление вследствие ранений 12 человек. В окончательной версии доклада 12 было исправлено на 13.[91] По-видимому, эти цифры (12–13 человек) относятся к числу тяжелораненых, что дополнительно подтверждается приведенным выше свидетельством рядового 71-го пехотного полка Морисита (15 раненых русских пленных, виденных им в хайларском госпитале) и Константина Симонова («человек двенадцать», доставленных одним самолетом).

Аналогичное расхождение наблюдается между данными противников в отношении числа раненых японских солдат, переданных советской стороной в ходе обмена. По японским данным раненых было не 37, но 50 человек, из которых трое в тот же день умерли. Такое расхождение в цифрах может быть объяснено тем, что составители советского отчета учли как раненых только тяжелораненых, доставленных самолетами, а японцы – всех военнослужащих, имевших ранения. Японские врачи признали, что пленных лечили хорошо, а некоторые предметы медицинского имущества, переданные с ранеными – например, шины – были по качеству исполнения лучше японских.[92]

Таким образом, к 16.00 27 сентября советские и монгольские военнопленные были возвращены. Часом ранее, в тот момент, когда у Номон-Хан – Бурд-Обо еще продолжался опрос бывших пленных, командование 1-й Армейской Группы затребовало у Москвы инструкций по порядку обращения с возвратившимися. В шифротелеграмме выражалось опасение, что «в числе возвращающихся пленных японцы могут подсунуть белогвардейцев и возможно часть наших пленных будет ими завербована» и предлагалось в свои части их не возвращать, провести опознание и собрать компрометирующие материалы.[93] Не следует считать это параноидальной шпиономанией – с японскими и маньчжурскими военнопленными также проводилсь соответствующая работа. Оставление японских военнопленных для разведывательной подготовки можно считать документально подтвержденным – в расчете количества японских пленных, оставшихся после обмена «один на один» указано, что подготовленных для разведывательной работы по состоянию на вечер 27 сентября имелось 22 человека, находились они в Улан-Баторе.[94]Еще 10 человек были отправлены в Москву, однако известные документы не дают ответа на вопрос – с какой целью.

Принимавший японских военнопленных майор Нюмура также рассказывал Элвину Куксу, что существенная часть бывших пленных японцев по возвращении добровольно призналась в сотрудничестве с советской разведкой и сообщила выданные им пароли. Некоторые в таком сотрудничестве не признались, однако при тщательном обыске их одежды сотрудниками кэмпэйтай были найдены зашитые в швах инструкции по разведывательной деятельности. Эти бывшие военнопленные были наказаны.[95] Советская контрразведка таких результатов не получила. Несомненно, пленных тщательно обыскали и подвергли допросам, но никаких предположений о вербовке военнопленных японскими разведывательными органами в отчете о результатах следствия заявлено не было. Лишь в отношении одного красноармейца, Тимофея Бакшеева, на основании свидетельств остальных, было высказано подозрение в шпионской деятельности. Однако в окончательной версии отчета этого предположения уже нет, а трибунал счел подозрение недоказанным.

Первоначально бывшие военнопленные были сосредоточены в Тамцак-Булаке, куда от частей вызывались представители для их опознания и написания характеристик. Результаты опознания оказались несколько неожиданным. Все вернувшиеся были опознаны своими командирами, однако выяснилось, что пятеро бывших пленных значатся в своих частях даже не пропавшими без вести, а погибшими, найденными, опознанными и похороненными:

Майор Стрекалов Владимир Северьянович – 3 июля «сгорел в танке и похоронен в братской могиле у реки Халхин-Гол».

Лейтенант Красночуб Павел Яковлевич – по одному из списков потерь «найден и похоронен наземными частями» (без указания места захоронения).

Младший комвзвод Еремеев Петр Прокофьевич – 3 июля «похоронен в братской могиле в районе боя».

Отделенный командир Евдокимов Борис Илларионович – «убит 3 июля, опознан и похоронен в период с 4 по 8 июля в братской могиле "точка № 2”», о чем имеется акт за подписью старшего политрука Живолукова.

Красноармеец Тиунов Кузьма Дмитриевич – «1 августа умер от тяжелого ранения в голову в армейском госпитале и похоронен на госпитальном кладбище».

Тем временем переговоры по оставшимся не переданными военнопленным продолжались. К концу дня 27 сентября советская комиссия, опросив возвратившихся пленных, пришла к заключению, что не переданными остаются 10 человек: капитаны Алаткин и Казаков, воентехник 2-го ранга Домнин, лейтенант Еретин, красноармейцы Носачев, Шахов и Пештохов «о которых писалось в газете «Харбинское время»», цирик Толтонтян и гражданские авиаторы Гусаров и Попов. На следующий день, 28 сентября, советская комиссия предъявила японскому представителю полковнику Кусуноки требование о передаче названных десяти человек, однако последний ответил, что японскому командованию ничего о них неизвестно. После вторичного требования (по-видимому, сопровождавшегося демонстрацией публикаций в «Харбинском времени»), Кусуноки, посоветовавшись с генерал-майором Фудзимото, заявил, что «некоторые фамилии названных лиц японскому командованию известны, но они перебежали к нам, поэтому японское командование считает их не пленными, а политическими преступниками и передать их не может. В отношении других будут наведены справки об их местонахождении и в случае, если они окажутся пленными, а не политическими преступниками, [то они] будут переданы советскому командованию». На вопрос «кто именно из некоторых фамилий японскому командованию известен, что они являются политическими преступниками» японцы ответа не дали, пообещав разобраться в течение суток.[96]

29 сентября комбриг Потапов направил Фудзимото официальное письменное требование о передаче остававшихся в японском плену.[97] Требование было вручено подполковнику Танака. На этот раз японцы были несколько более определенны: «3 человека к нам перешли добровольно, мы их пленными не считаем, а это по вашему они называются политическими преступниками. 5 человек нам совершенно неизвестны. Летчик Гусаров и синоптик Попов к данному инциденту не относятся, о них можно говорить через представителя нашего государства». Этот ответ советскую комиссию не удовлетворил и от подполковника потребовали подробностей. Танака «высказал свое личное мнение»:

«1. Три человека нам сдались сами. Пяти человек у нас нет совершенно.

2. Фамилии трех человек, сдавшихся нам не сообщим до сих пор, пока нам не будут сообщены фамилии 250 человек манчжур сдавшихся вам.

3. О летчике и синоптике местное командование решить не может.

4. По нашим данным у вас имеется еще много наших пленных. Просим их всех вернуть…».[98]

Таким образом возвращения оставшихся 10 заключенных лагеря «Хогоин» добиться не удавалось. В качестве меры давления командование 1-й Армейской

Группы, начало задерживать японских военнослужащих, тем или иным образом оказывавшихся близ советских позиций, как правило в полосе между передним краем и боевым охранением. Собственно, такие случаи бывали и раньше – практически с момента перемирия деятельность на нейтральной полосе не прекращалась – обе стороны вели разведку, эвакуировали поврежденную технику и собирали трофеи. Кроме того, в период с 23 сентября по 1 октября в расположении советских войск работали японские команды, откапывавшие и вывозившие трупы своих солдат (с ними, однако, никаких инцидентов не случилось). В большинстве случаев дело ограничивалось выдавливанием нарушителей на сопредельную сторону и взаимными протестами, однако случались и задержания.

18 сентября около 14.00 в трех километрах северо-западнее Номон-Хан – Бурд-Обо боевым охранением 1-го стрелкового полка 152-й дивизии был остановлен трехтонный «Форд», приехавший со стороны озера Узур-Нур. В машине оказались трое рядовых 1-го разряда 28-го пехотного полка 7-й дивизии – Утияма Икома, Оиси Мотохиро и Курии Синэо. Они рассказали, что ехали в Номон-Хан за запасными частями и заблудились.[99] Согласно литературной записи переговоров[100] 21 сентября комбриг Потапов проинформировал генерал-майора Фудзимото об этом задержании: «…два ротных и шофер – заблудились в темноте. Они не имели намерения воевать. Скоро они прибудут сюда, на место переговоров и будут переданы японской стороне». Уже в 16.57 грузовик и трое солдат были приняты по акту «представителем Ниппонской местной армии» подпоручиком Фукуяма.

25 сентября около 15.30 практически на том же месте была остановлена ремонтная летучка, принадлежавшая 1-му автомобильному полку Квантунской армии. На этот раз были задержаны унтер-офицер, солдат-шофер и трое вольнонаемных в гражданской одежде.[101] Скорее всего, через два-три дня их тоже освободили бы, если бы не последовавшее 27 сентября, в день первого обмена военнопленными, обострение обстановки на границе.

27 сентября около 12.30, вновь северо-западнее Номон-Хан – Бурд-Обо, советской заставой были остановлены уже две машины – легковая и грузовая. На этот раз были задержаны капитан Като и три солдата. Согласно первому донесению, он заявил, что выполнял задание по обмену пленными и заблудился, однако позже почему-то утверждал, что входит в состав комиссии по уточнению границы. Около 17.00 юго-восточнее Мухур-Обо к 28-му посту ВНОС приблизились два японских грузовика с белыми и красными флагами. На машинах находилось трое офицеров и 20–25 солдат, которые потребовали пропустить их на восточный берег озера Буир-Нур. Начальник поста младший лейтенант Пантелеев, не имевший никаких инструкций на этот случай, просто предложил японцам удалиться – и грузовики вернулись на свою территорию.[102] Последний инцидент произошел в 23 часа – опять в 4 километрах северо-западнее Номон-Хан – Бурд-Обо. На этот раз был задержан грузовик 23-го разведывательного полка 23-ей дивизии, в котором находились подпоручик Сато и три солдата; заявившие, что они заблудились при выполнении задания по обмену пленными.[103] Группы капитана Като и подпоручика Сато, состоявшие из солдат 13-го артиллерийского, 23-го разведывательного и 72-го пехотного полков 23-ей дивизии и штаба сменявшей ее на фронте 2-й дивизии, были вывезены на западный берег Халхин-Гола и оставлены под охраной в 13 километрах западнее горы Хамардаба.

Японцы заявили протест только 1 октября, после того, как были прекращены эксгумационные работы. На следующий день, 2 октября, в нейтральной полосе в течение без малого пяти часов советский и японский представители пытались договориться о возвращении удерживаемых людей. Обе стороны были непреклонны. Подполковник Танака настаивал на возвращениии 13 человек, задержанных 25–27 сентября (и в дальнейшем именовавшихся в переписке «группой капитана Като»), а майор Лукьянченко отвечал, что их можно будет выдать лишь на условиях возвращения «всех наших людей, оставшихся не обмененными и указанные в нашем протесте 29 сентября». Переговоры завершились ничем, стороны договорились собраться полным составом комиссий на следующий день.[104]

Фактически следующая встреча состоялась только 6 октября. Участвовали в ней с советской стороны майоры Томилин и Лукьянченко, с японской – подполковник Танака, вновь заявивший, что Казаков, Еретин и монгол Толтонтян не пленные, а перебежчики и выдаче не подлежат, а остальные 7 человек к инциденту отношения не имеют и переговоры о них должны вестись дипломатами. Препирались три часа, с 15.00 до 18.00. В конце концов Томилин и Лукьянченко заявили, «что при таком положении переговоры становятся беспредметными и надо вопрос передать для решения дипломатическим путем». После этого Танака сообщил, что 8–9 октября ожидается решение правительства по этому вопросу и предложил новую встречу комиссий. Предложение было принято.[105]

Новая встреча состоялась в 15.00 9 октября. На этот раз японскую комиссию вновь возглавлял генерал-майор Фудзимото. Он потребовал немедленного возвращения «группы капитана Като», а вопрос о передаче «группы Казакова» предложил передать дипломатам. Естественно, оба предложения советская комиссия отвергла и настаивала на немедленном возвращении пленных «согласно списку от 29 сентября». Очевидно, Фудзимото не имел полномочий ни согласиться, ни прервать переговоры, а проблема выходила за пределы его юрисдикции. Поэтому стороны договорились, что японский ответ будет получен в письменной форме и советская сторона готова ждать до утра 11 октября. «Одновременно японцам заявили, что в случае неудовлетворительного ответа, ввиду бесплодности дальнейших переговоров, вопрос о передаче пленных и задержанных нами будет передан дипломатическим органам».[106]

Японский ответ был отрицательным. Комиссии завершили свою работу и в середине октября передали проблему дипломатам. В дальнейшем переговоры о завершении обмена военнопленными и интернированными велись в Москве японским послом Того Сигенори.[107] Первым его шагом была передача НКИД требования о репатриации всех оставшихся военнопленных и 13 интернированых «группы Като». 26 октября НКИД передал Того «встречный» список из 12 человек. Список этот выявить в архивах не удалось, однако сопоставление противоречивых данных различных источников позволяет заключить, что в нем упоминались:

– капитан Казаков Н.А., лейтенант Еретин Г.В. и цирик Толтонтян, взятые в плен в ходе халхингольской войны и считавшиеся японцами «политическими преступниками».

– капитан Алаткин А.Н. (интернирован в Маньчжурии 27.8.39).

– летчик Гусаров Б.Ф. и синоптик Попов Л.Н. (экипаж почтового самолета ГВФ, интернированы в Маньчжурии 17.12.37).

– воентехник 2-го ранга Домнин М.А. (взят в плен в Китае 14.3.38).

– красноармейцы Носков (или Носачев), Шахов и Пештохов, «о которых писала газета "Харбинское время”».

– двое красноармейцев, «дезертировавших во время хасанского конфликта».[108]

19 ноября Того заявил Молотову, что улучшение взаимоотношений между СССР и Японией осложняется имевшим место в ходе переговоров взаимным непониманием в вопросе об обмене пленными. Все пленные, связанные с Номонханским инцидентом, за исключением дезертиров, должны быть отпущены. Молотов сказал, что он с этим согласен, но японцы, помимо советского капитана и лейтенанта, а также монгольского цирика, удерживают 25 или 30 человек, захваченных на границах Маньчжурии в 1937-38 годах. После их освобождения все японские пленные также будут возвращены. На предложение Того – после достижения предварительного соглашения по военнопленным в Москве, рассматривать проблему интернированных ближе к месту действия, например, в Харбине – Молотов согласился, что разделить переговоры по двум категориям удерживаемых (пленных и интернированных) имеет смысл. После этого Нарком еще раз напомнил послу, что освобождение советского капитана и лейтенанта, а также монгольского цирика – которые не являются дезертирами – даст японцам более ста японских и маньчжурских солдат.

1 декабря Того, после консультаций с правительством, предложил освободить вышеупомянутых трех человек в обмен на «группу Като» и остальных, упомянутых ранее Молотовым, и попросил лишь согласовать время и место передачи. Молотове поручил заняться этим вопросом своему заместителю С.А. Лозовскому, однако на следующей встрече, состоявшейся 3 декабря Лозовский заявил Того, что СССР получены данные, что японцы удерживают, помимо Казакова, Еретина и Толтонтяна, еще несколько десятков человек, поэтому обмен на названных условиях состояться не может.

На этом переговоры по завершению обмена пленными были прерваны более чем на три месяца. Однако 11 марта 1940 г. Лозовский сообщил Того, что СССР готов передать 40–50 пленных в обмен на двоих удерживаемых командиров (Казакова и Еретина) и предлагает назначить дату обмена. Что касается остальных, задержанных японцами до начала инцидента, то переговоры по их обмену предполагается вести в Москве. Когда ситуация станет более ясной, Советский Союз будет готов обсудить возвращение остальных пленных. Того ответил, что он с декабря ожидал от НКИД подробных сведений об остальных людях, на освобождении которых настаивает Москва. Не получив таковых, он навел справки сам и выяснил, что Японией интернированы лишь капитан военно-воздушных сил (Алаткин), экипаж почтового самолета (Гусаров и Попов) и 20 «политических перебежчиков». Сообщив эти сведения, Того спросил, могут ли все пленные быть возвращены сейчас? Лозовский отказал.

На следующей встрече Того Сигенори и Вячеслава Молотова, имевшей место 17 марта, вопрос об обмене пленными и интернированными не поднимался. Однако 26 марта НКИД неожиданно сообщил японскому посольству 45 фамилий военнопленных, которых предполагается освободить. 15 апреля японскому посольству был передан второй список, содержавший еще 71 фамилию. От японцев ожидалась лишь передача двух советских командиров, так как монгольский цирик, по сообщению японцев, к этому времени умер.

Обмен военнопленными состоялся 27 апреля 1940 г. около 13.00 на советской стороне границы – на площади перед пограничной станцией Отпор. Японским представителям, которых вновь возглавлял начальник штаба 6-й армии генерал-майор Фудзимото, были переданы 116 человек – 77 японцев (включая группу капитана Като) и 39 маньчжур. Советские представители принял двух человек – капитана Николая Казакова и лейтенанта Георгия Еретина. Обмен пленными завершился.

Таким образом, в марте 1940 года Советский Союз отказался от попыток освободить, в рамках «халхингольского» обмена военнопленными, лиц, интернированных в 1937-39 годах. Борис Гусаров и Михаил Домнин были освобождены из лагеря «Хогоин» лишь около 17 августа 1945 года. Судьбу Льва Попова, Александра Алаткина и остальных интернированных установить не удалось.[109]

Михаил Домнин, снимок сделан во второй половине марта 1938 года в районе Нанкина. На фотографии можно различить тонкую веревку или проволоку, которой связаны локти пленного авиатора

Михаил Домнин, снимок сделан 23 января 1957 года, г. Лысьва Молотовской области (ныне Пермского края)

Техник звена действовавшей в Центральном Китае советской бомбардировочной авиагруппы воентехник 1-го ранга Михаил Андреевич Домнин 14 марта 1938 годы вылетел на боевое задание в качестве стрелка-радиста в составе экипажа самолета СБ. В районе города Уху, расположенного в долине реки Янцзы к юго-западу от Нанкина, самолет был сбит японскими истребителями. Пилот лейтенант Павел Муравьев и штурман лейтенант Иван Кущенко погибли, а Михаил Домнин, покинувший самолет с парашютом, попал в плен. Вопреки встречающимся в литературе утверждениям, он не был расстрелян японцами, но был вывезен в Маньчжурию, где содержался в лагере «Хогоин». В плену М.А. Домнин провел более 7 лет и был освобожден в августе 1945 года.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК